有效配置资产直接关系到家庭的财产性收入,对家庭消费水平有重要影响。经典投资组合理论在市场无摩擦和理性人等假设下,认为家庭会将财富在市场组合和无风险资产间进行配置,而配置比重取决于风险偏好,此时投资组合是有效的(Merton,1969)。但是,与西方发达国家相比,中国家庭投资组合的有效性较弱。大部分家庭并不投资风险金融资产,2017年参与风险金融市场的家庭占比不足15%①。而在进行风险金融投资的家庭中,资产类别单一、组合分散程度不足等非理性投资问题层出不穷。另外,中国家庭投资组合的异质性较强,部分家庭的投资组合大幅度优于其他家庭。精通投资的家庭会通过金融市场掠夺不擅长投资家庭的财富(Campbell,2006)。因此,研究家庭投资组合有效性的决定因素,并以此分析家庭消费的变化则十分必要。不仅有助于理解家庭的资产配置行为,而且有利于政府引导家庭进行合理化投资,进而提高金融市场效率和总消费水平。

① 数据来源于2017年中国家庭金融调查。

近年来,中国的人口年龄结构特点已从低预期寿命、高生育率和高死亡率,转向高预期寿命、低生育率和低死亡率,人口老龄化问题则日趋严重。0-14岁少儿人口占比逐年下降,由1982年的33.6%下降到2019年的17.8%。而65岁以上的老年人口占比则从1982年的4.9%快速上升至2019年的12.6%。联合国2017年《世界人口展望》指出,2030年中国老年人口将超过少儿人口,老年人口占比将达到17.1%的高位。人口老龄化将不断减少人口红利和增加社会养老负担,进而对宏观经济产生长远的不利冲击。而2019年国务院印发的《国家积极应对人口老龄化中长期规划》,则从政策的角度进一步体现了政府的重视。人口年龄结构变化除了会对宏观经济问题产生影响外,还会影响微观的家庭资产配置行为。根据生命周期理论,居民年龄会影响家庭的投资决策(Yoo,1994;王聪等,2017;路晓蒙等,2019)和投资组合有效性(Agarwal et al., 2009;Korniotis and Kumar, 2011),而投资组合随年龄变化产生的同质性调整则会对金融市场和总消费产生较大冲击。

现有研究家庭投资组合有效性的国内文献主要通过夏普比率进行度量,并从收入和财富(吴卫星等,2015)、社会资本(柴时军,2017)、金融素养(吴卫星等,2018)和信贷约束(臧日宏、王春燕,2020)等多个角度进行解释,而较少文献从生命周期角度开展研究。考虑到在人口老龄化问题加剧的背景下,年龄对家庭资产配置效率的影响不容忽视。为此,本文试图解决以下四个问题:第一,家庭的投资组合有效性是否具有生命周期模式?第二,年龄是否会通过投资经验累积和认知能力衰退两种机制对家庭投资组合有效性产生影响?第三,生命周期的影响是否存在城乡异质性和区域异质性?第四,普惠金融和教育能否成为提高家庭投资组合有效性的方式?基于上述研究目标,本文以家庭生命周期为主线,从投资经验机制和认知能力机制出发,对年龄与家庭投资组合有效性的关系进行研究,并以此探讨家庭消费水平的变化。本文的贡献如下:(1)与现有文献的研究视角不同,本文通过生命周期视角全面深入地分析了家庭投资组合有效性,扩展了中国家庭资产配置领域的研究视野;(2)本文创新性地从投资经验机制和认知能力机制出发,解释了中国家庭投资组合有效性的生命周期模式,弥补了已有文献对传导机制的揭示不足;(3)本文的研究对理解家庭资产配置行为,提高金融市场效率和总消费水平有重要的理论和现实意义。

二、文献综述 (一) 生命周期、投资决策与投资组合有效性关于居民年龄如何影响投资决策的研究,最早可以追溯到生命周期理论。该理论认为居民消费不是取决于当期收入,而是取决于生命周期收入,居民会根据整个生命周期的收入对消费和储蓄进行规划,在年轻时进行储蓄,而在退休后消耗储蓄,并通过运用储蓄平滑消费以实现效用最大化。Merton(1969)则进一步结合上述思想,研究了居民生命周期的最优投资决策问题。

随后,大量文献从实证的角度研究居民年龄与投资决策的关系,并发现居民的风险金融资产占比随年龄上升呈现出倒U型模式。如Yoo(1994)发现美国居民的投资组合结构和年龄间的关系并非线性,在居民工作期间,组合中的风险金融资产占比随年龄不断上升,而在退休后快速下降,具体表现为倒U型的形态。Guiso et al.(2000)对美国、英国、荷兰、德国和意大利进行跨国分析,发现风险金融资产占比随年龄上升而呈现的倒U型模式在欧美发达国家皆存在。国内研究方面,吴卫星等(2010)发现中国家庭投资组合存在生命周期特征,在户主年轻时组合表现为低风险,而随着户主年龄的增加,组合风险逐步提高,最终伴随高风险资产的出售,资产组合风险又重新回归低水平。王聪等(2017)考察户主年龄和家庭年龄结构对家庭投资决策的影响,发现户主年龄较大或老年人口占比较高的家庭的风险金融资产占比较低,而风险偏好的下降和预防性储蓄的增加则是其中的传导机制。

在得到居民年龄与投资决策之间较为一致的研究结论后,从年龄视角分析家庭投资组合有效性则成为了进一步研究的主要内容,国外文献发现投资组合有效性存在类似于投资决策的生命周期模式。Agarwal et al.(2009)研究美国债务市场中居民的借债行为,发现中年人犯错误的可能性低于年轻人和老年人,犯错概率表现出倒U型的模式。随者年龄的增加,居民的经验逐步累积而分析能力不断衰退,则是形成该类曲线形态的原因。Korniotis and Kumar(2011)研究美国居民年龄对投资表现的影响,发现年龄的上升增加了居民投资经验,同时降低了居民的认知能力,而两种因素会对投资组合有效性产生相反的作用,使得年龄的影响效应呈现为倒U型。由于数据的缺乏,国内对于投资组合有效性的研究进展较为缓慢。近年来,受益于投资组合指数替代法的引进,部分文献开始通过构造夏普比率进行研究。然而,大部分文献仅将年龄变量作为控制变量,并未深入考察年龄与投资组合有效性的关系。同时,研究结论也存在分歧:一类文献认为年龄不产生显著影响(吴卫星等,2015;周弘等,2018),另一类文献则认为投资组合有效性存在倒U型的生命周期模式(杜朝运、丁超,2016;柴时军,2017;臧日宏、王春燕,2020)。目前,直接研究年龄与投资组合有效性关系的文献较少。相近的研究如齐明珠、张成功(2019)分析了户主年龄对家庭组合预期回报率的影响效应及其影响机制,发现年龄对回报率的影响并非简单的倒U型,而是存在双驼峰的形态。同时通过中介效应分析发现,年龄对回报率的影响是通过降低居民风险偏好的机制实现的。但是,该文献仅分析了投资组合的回报率,而风险和回报皆是居民投资需要考虑的重要因素,缺乏对投资风险的考虑难以刻画家庭的投资组合有效性。另外,风险偏好随着年龄增长而快速下降的机制,也不能解释预期收益率的双驼峰形态。

(二) 生命周期、投资经验与投资组合有效性现有文献较为关注居民的学习效应,并对投资经验与投资组合有效性的关系做了较为深入的研究。List(2003)通过田野实验的方法解决内生性问题,发现市场经验积累有助于消除市场异象,并提高居民理性。Feng and Seasholes(2005)研究中国居民的投资表现,发现投资经验可以减少处置效应等非理性行为。Goetzmann and Kumar(2008)则发现老年居民的投资组合分散程度较高,而年轻居民由于过度自信,资产组合的分散程度较为不足。Kumar(2009)进一步分析博彩倾向和投资决策的关系,结论表明年轻居民的投资组合集中于博彩类型股票,相比之下,老年居民的投资决策则更为谨慎。谭松涛、陈玉宇(2012)采用中国证券账户数据,研究居民投资经验对投资回报的影响效应及影响机制,发现投资经验的累积会提高居民的选股能力和择时能力,进而提升其投资回报。因此,居民会在交易的过程中自我学习,不断提升对投资问题和投资技巧的理解。随着年龄的增加和投资经验的积累,居民的行为偏差会减少,投资决策表现得更理性,进而使得投资组合更为有效。

(三) 生命周期、认知能力与投资组合有效性认知能力指居民接受、加工、储存和处理信息的能力,对投资组合有效性有重要影响。现有文献对居民年龄与认知能力的关系,以及认知能力与信息处理的关系进行了深入的研究。Horn and Cattell(1967)研究居民年龄对不同类型认知能力的影响,发现数学和推理等认知能力随着年龄上升不断下降,而随着经验和知识累积的认知能力则会随着年龄上升。Schroeder and Salthouse(2004)则发现年龄的上升会降低居民的记忆力和推理能力,同时提高居民的词汇能力。Salthouse(2009)研究发现记忆力、推理能力、想象力和理解速度在居民20-30岁时达到顶峰,在中年时缓慢下降,在60岁之后快速衰退,但年龄并非会降低所有认知能力,受益于经验累积的词汇能力较晚达到顶峰,并在60岁之后开始稳定。Spaniol and Bayen(2005)对不同年龄的居民进行频率测试和条件概率测试,发现记忆力差异是测试结果产生差异的主要原因,记忆力的衰退削弱了老年居民的信息处理能力。Smith et al.(2010)则认为数学推理能力在信息处理中占据重要地位,居民数学能力越好,家庭财富积累越多。Agarwal and Mazumder(2013)通过考察居民对次优信用卡的使用,分析认知能力对投资表现的影响。发现认知得分高的居民,信息处理能力更强,并较少进行次优选择。

上述文献表明,年龄与认知能力的关系并不存在统一的结论,而是需要针对不同类型的认知能力分开讨论。一方面,记忆力和数学推理等认知能力体现了居民的思考能力,并取决于居民的禀赋,该类认知能力随着年龄上升而下降。另一方面,词汇等认知能力则是居民在生活和实践过程中不断获取的能力,该类能力随着居民年龄的上升而不断提升,并在老年到达稳定状态。金融决策主要依赖于新信息的处理,而记忆力和数学推理能力在信息处理过程处于较为重要的地位,年龄的增加不仅降低了居民对新信息做出充分反应的可能性,而且降低了居民对新信息的整合效率和处理效率(Korniotis and Kumar, 2011),进而对投资组合有效性产生不利影响。

(四) 普惠金融、教育与认知能力近年来,互联网技术的升级推动了普惠金融的发展,而由于其致力于服务低收入弱势群体,普惠金融的社会经济影响引起了学术界的重点关注。张晓玫等(2020)采用因子分析法构建普惠金融指数,发现普惠金融发展会促使居民获得更多金融服务信息,进而提高居民的信息处理能力。同时地区普惠金融的发展也会提高家庭在进行投资决策时对信息的搜寻、筛选和分析能力(路晓蒙等,2019)。而高水平的金融教育则会提高家庭参与风险金融市场的可能性和程度(周弘,2015)。互联网技术增加了信息的准确度和传播速度,促进了普惠金融的发展,并增加了金融服务的供给。而教育水平则从需求端制约了居民对金融服务的接受程度。普惠金融和教育的并行发展,可以从供给和需求两方面有效促使居民家庭使用金融服务和金融产品,提高其接触信息的频率和处理信息的能力,进而缓解居民认知能力的衰退(Fitz and Reiner, 2016)。

综上所述,关于居民年龄与投资决策的关系,现有文献的研究结论较为一致,即随着居民年龄的增加,风险金融资产占比呈现出倒U型模式。然而,关于居民年龄对投资组合有效性的影响效应,国内文献仍然存在分歧:一种观点是居民年龄会产生倒U型影响;另一种观点则是居民年龄不产生显著影响。对于研究结论产生矛盾的原因,本文认为主要是现有文献仅将年龄作为控制变量,而尚未将其作为主要关注变量进行研究所致,现有文献未能揭示年龄影响投资组合有效性的传导机制和在不同外部环境下的影响异质性,忽略了年龄影响的本质特点和根本逻辑。

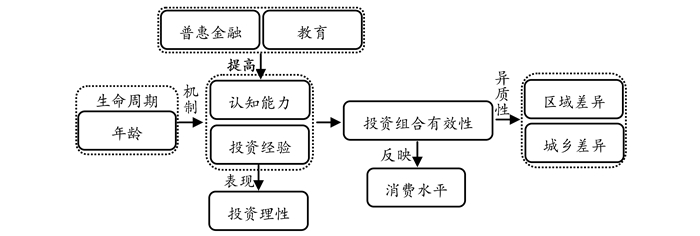

为此,本文以生命周期为研究主线,从投资经验机制和认知能力机制出发,考察年龄对家庭投资组合有效性的影响,并以此分析家庭消费水平的变化,具体的研究思路包括年龄对投资组合有效性的影响效应、影响机制和影响异质性,以及提高组合有效性方式。第一,本文尝试识别家庭投资组合有效性的生命周期模式,即年龄的影响效应是线性、倒U型还是其他特殊形态?同时,考虑到家庭内部的互动会影响家庭的投资组合,本文也考察了家庭年龄结构与投资组合有效性的关系。第二,随着年龄的增长,投资经验的积累提高了居民对投资问题的认识,减少了投资过程中的非理性行为,并增加了投资效率。同时,居民的年龄也会影响认知能力,其中记忆力和数学推理能力等禀赋型的认知能力随着年龄的增长而逐渐衰退,该类能力在信息处理中占据主导地位,使得家庭投资效率下降。由此,本文将分别检验投资经验和认知能力是否是年龄影响投资组合有效性的机制变量。第三,由于政策倾向不同和资源分配差异,同一区域的城镇和农村、不同经济区域的经济发展较为不平衡,而居民的生活习性、思考方式和投资理念也存在较强异质性,考虑到城乡二元结构和经济区域分割皆会影响家庭投资组合有效性,本文从上述两个方面进行异质性分析。第四,由于普惠金融和教育会促使家庭使用金融服务和金融产品,提高居民接触信息的频率和处理信息的能力,进而减缓认知能力随年龄的衰退,本文尝试检验这一逻辑,并以此提出提高投资组合有效性的思路,研究思路如图 1所示:

|

图 1 研究思路 |

本文使用的家庭数据主要来源于2013年西南财经大学的中国家庭金融调查(China Household Finance Survey,简称CHFS),CHFS2013共对来自29个省/自治区、1048个社区的28143户家庭进行了入户调查,样本具有全国代表性。投资回报率数据来源于Wind和国家统计局。本文进行的数据预处理步骤包括:由于未满十八岁的居民无法开通证券账户,删除年龄低于18岁的样本;同时删除收入和净资产为负的样本;考虑到投资决策大多由户主做出,仅保留户主样本进行研究;为避免异常值的干扰,对连续变量进行1%的缩尾。最后得到了25678个研究样本,另外本文采用2014年中国家庭追踪调查数据(CFPS)进行稳健性检验,通过类似的预处理后得到11496个研究样本。

考虑到夏普比率兼顾投资的风险和收益,同时被学术界和实务界广泛使用。本文使用夏普比率刻画家庭投资组合有效性,计算方法如公式(1)所示:

| $ sharp\_rati{o_i} = \left( {{\rm{ }}return{{\rm{ }}_i} - rf} \right)/{\sigma _i} $ | (1) |

其中,sharp_ratioi表示家庭i的夏普比率,returni和σi是家庭的投资回报率和投资风险①,rf则是无风险回报率。在现实中,家庭普遍存在风险金融市场有限参与现象,即部分家庭不投资以股票为代表的风险金融资产,该类家庭的投资回报率等同于无风险回报率,使得夏普比率为零。此时,样本面临较为严重的数据截取问题,使用普通最小二乘法难以得到一致估计。为此,本文参照柴时军(2017),采用Tobit模型分析生命周期对投资组合有效性的影响,该模型通过设置潜变量代替可观测变量的方式,可以有效解决数据截取问题,模型如公式(2)和(3)所示:

| $ {sharp\_ratio_i^* = \alpha + \beta \cdot {\rm{ }}age{{\rm{ }}_i} + \gamma \cdot {\rm{ }}control{{\rm{ }}_i} + {\varepsilon _i}} $ | (2) |

| $ {sharp\_rati{o_i} = \max \left( {0,sharp\_ratio_i^*} \right)} $ | (3) |

① 投资风险即投资回报率的标准差。

sharp_ratioi*表示家庭i的模型潜变量,当家庭参与风险金融投资时,夏普比率可观测,而当家庭仅投资无风险金融资产时,夏普比率则为不可观测的潜变量。agei为本文主要关注的生命周期变量。rf、controli和εi则分别为无风险回报率、控制变量和回归残差。另外,考虑到金融市场有限参与现象的存在,为解决样本选择问题,本文也在稳健性分析部分使用Heckman两步法进行估计。

对于夏普比率的计算,由于缺乏家庭投资账户的数据,本文参照Pelizzon and Weber(2008)的做法,使用问卷调查中家庭各类金融资产的持有比重,并通过市场指数计算各类资产的投资回报率和投资风险,最终通过加权平均得到家庭投资组合的夏普比率,以此替代投资账户数据。现有文献通常采用两种方式构建投资组合:一种是仅考虑流动性水平较高的金融资产(Flavin and Yamashita, 2002;杜朝运、丁超,2016;周弘等,2018;臧日宏、王春燕,2020);另一种则是在金融资产的基础上加入了房产(Pelizzon and Weber, 2008;吴卫星等,2015;柴时军,2017;吴卫星等,2018)。而房产的流动性远低于金融资产,在组合中加入房产会显著影响对家庭投资组合的评价。考虑到本文的研究目标是:通过考察家庭投资组合有效性是否具有生命周期模式,从财产性收入的角度探讨家庭消费水平的变化。由于变现住房需要承担大额折价或等待时间成本,家庭会倾向于变现高流动性的金融资产来提高消费水平。因此,本文选取与研究目标更匹配的金融资产进行组合构建。另外,考虑到家庭投资组合有效性是投资决策的后续研究,而投资决策文献通常将房产投资决策单独考察,或者将房产当作背景风险,考察其对金融投资决策的影响。由此,将房产与金融资产分开,专注于分析金融资产组合具备合理性。同时,本文也在稳健性分析部分,分析了包含房产投资组合的结果。

调查问卷中的风险金融资产包括股票、债券、基金、衍生品、银行理财产品、黄金和非人民币资产等类型。由于衍生品、银行理财产品和非人民币资产的界定不明确,难以找到对应的市场指数,且上述资产在家庭投资组合中占比较低,本文最终选择股票、债券、基金和黄金等四类主要金融资产构成投资组合进行分析。对于投资回报率的计算如下:采用1年期存款基准利率作为无风险回报率,并折算为月度数据;采用上证指数和深成指数按成交额加权平均的月度回报率代表股票投资回报率;采用上证基金指数和深证基金指数按成交额加权平均的月度回报率代表基金投资回报率;采用中证全债指数月度回报率代表债券投资回报率;采用黄金现货月度回报率代表黄金投资回报率。考虑到金融市场以周期规律运行,而投资组合也应置于周期性运行的市场中进行评价(吴卫星等,2015),本文使用各资产的周期性回报率计算夏普比率。为避免2015年6月证监会稳定股市的行为干扰夏普比率的计算,同时考虑到中证全债指数从2003年开始编制,本文参照吴卫星等(2018),将周期性回报率的计算区间设定为2003年2月至2015年6月。为保证回归结果的稳健性,本文也构建了历史回报率和未来回报率进行稳健性分析。

为考察家庭投资组合有效性的生命周期模式,本文主要关注年龄对夏普比率的影响。首先,构建户主年龄水平项与二次项,尝试分析投资效率随年龄变化的模式是否具有U型或倒U型的特征。其次,本文以5岁为间隔,按户主年龄分别构建低于24、24-29、30-34、35-39、40-44、45-49、50-54、55-59、60-64、65-69、70-74、高于75等12组虚拟变量,以此精确刻画年龄对投资效率的非线性影响。考虑到低于24组与24-29组的家庭占比较低,本文将其合并为低于30组,并作为参照组进行研究。另外,考虑到中国家庭通常以家庭为单位进行投资,家庭互动会影响投资决策与效率,因而本文也构建家庭老人占比(60岁以上)反映家庭年龄结构,并以此刻画家庭的投资互动①。各年龄组别的占比与对应的夏普比率如表 1所示②,所有年龄组别的居民占比皆高于5%,而随着年龄的增加,夏普比率表现为先上升后下降的倒U型模式。

① 考虑到家庭中,老年成员与户主的交流互动比少儿更能影响投资决策与效率,本文主要关注老人占比。

② 考虑到夏普比率的数值较小,为方便呈现结果,本文将其扩大100倍进行分析。

| 表 1 年龄组别的占比与夏普比率 |

本文主要机制变量包括投资经验和认知能力。对于投资经验,参考经典文献(Feng and Seasholes, 2005;谭松涛、陈玉宇,2012),采用股票投资年限作为家庭投资经验变量。对于认知能力,CHFS并无直接涉及认知能力的问题,为此本文尝试构建代理变量进行分析。美国金融素养教育委员会指出,金融素养是指使用知识或者技能有效管理金融资源以实现金融福祉的能力。有效管理金融资源除了需要具备金融知识,还需要相应的能力解决金融问题,而该能力随年龄增长、认知能力衰退而下滑(De Bruin et al., 2012;Finke et al., 2016)。受访家庭在完成问卷的过程中,不但需要检索金融知识,而且需要通过阅读、计算和推理等方式处理信息,并以此解决金融问题。换言之,问卷关于金融素养的问题包含金融知识和认知能力两部分信息。而单德朋(2019)则直接实证检验了通过问卷提取的金融素养与认知能力有关。为此,本文通过金融素养提取认知能力的信息。第一步,本文参考尹志超等(2014)的做法,对问卷中利率、通货膨胀和投资风险三个问题构建是否直接回答、是否回答正确两类虚拟变量,并将六个虚拟变量通过因子分析提取金融素养变量。第二步,考虑到投资经验越丰富的家庭金融知识越全面,本文通过金融素养对投资经验进行回归,并取残差作为认知能力的代理变量。同时,在稳健性分析中,本文也通过CFPS数据的认知能力变量直接验证金融素养和认知能力的关系。

为排除其他因素干扰对投资组合有效性生命周期模式的识别,本文控制了户主特征和家庭特征两类变量。户主特征包括是否男性、是否已婚、受教育程度、是否健康、风险态度;家庭特征则包括是否持有住房、是否持有股票、家庭规模、收入、净资产、社会互动和地区虚拟变量。其中,对于是否健康,当居民身体状况处于非常好、很好、好时赋值为1,否则为0。通过风险偏好、风险中性和风险厌恶三个变量刻画居民的风险态度,并把风险中性作为参照组。同时为了缓解异方差问题,对家庭收入和净资产取对数进行分析。采用亲友间红白喜事礼金收支总和的对数衡量家庭的社会互动。描述性统计表 2所示:

| 表 2 描述性统计 |

在这一节,本文将实证检验家庭投资组合有效性的生命周期模式,并以此探讨家庭消费水平的变化。首先,本文考察两种变量形式设定下年龄的影响效应。结果如表 3列(1)-(3)所示,回归分析控制了户主特征和家庭特征。列(1)发现户主年龄显著影响投资组合的夏普比率。本文在列(2)中加入了年龄的水平项和二次项进行分析,二次项系数为负、水平项系数为正的回归结果,表明年龄对夏普比率的影响具有倒U型特征。夏普比率的最大值在居民59岁时达到,表明在退休前居民的投资效率达到了最高水平,这可能是居民的投资能力在退休前达到顶峰,或者是居民针对退休生活进行了充分的投资研究所致。列(3)则是加入年龄虚拟变量的回归结果。结论表明随着年龄的增加,夏普比率先上升后下降,总体呈现出倒U型的模式。夏普比率在55-59、60-64和65-69年龄组达到最高点,且次高点与最高点差距较大。这一结果不同于齐明珠、张成功(2019)的双驼峰结论,表明投资风险显著改变了对家庭投资组合有效性的生命周期模式的识别。居民在35岁之前投资效率较低,而在居民超过70岁以后,家庭投资效率也出现了较大幅度的下滑。其次,本文在列(4)考察了家庭老人占比对夏普比率的回归结果。结论表明,家庭年龄结构对投资组合有效性并无显著影响。但是,家庭年龄结构会显著降低风险金融资产投资(王聪等,2017)。年龄结构对两者产生的不同影响,表明家庭互动更多影响家庭在风险资产和无风险资产间的选择,而对于更为复杂的大类资产配置和择时投资的影响则较弱。

| 表 3 生命周期对投资组合有效性的影响效应 |

表 3的回归结果表明,家庭投资组合夏普比率主要受到决策者年龄变动的影响,而较少受到家庭年龄结构的影响。随着户主年龄的增加,以夏普比率衡量的家庭投资组合有效性表现为倒U型模式。年龄小于35岁的青年家庭、年龄大于70岁老年家庭的投资效率较低,较难通过金融市场获得理想的财产性收入,并以此提高消费水平。相比之下,财产性收入会向户主年龄为35岁至70岁的家庭集中,考虑到该类家庭的工资收入水平较高,因而从生命周期的角度看,金融市场加剧了社会贫富差距并降低了社会消费水平。

控制变量的结果表明,相比于女性,男性的决策过程更为非理性,夏普比率更低。已婚家庭的夏普比率更高,配偶间的互动可以改善家庭的投资效率。受教育程度越高,投资的夏普比率越高,表明人力资本积累在投资组合构建中的重要性。与齐明珠、张成功(2019)不同,本文发现风险态度对夏普比率的影响较弱,风险态度并不是影响投资组合有效性的重要变量。持有住房和持有股票的回归系数显著,表明投资决策与投资效率存在关联。而收入和净资产显著提高了夏普比率,表明财富降低了居民面临的投资门槛和流动性约束。社会互动提高了夏普比率,社会资本的积累会使得家庭投资组合更有效。

(二) 生命周期对投资组合有效性的影响机制上节已验证了投资组合有效性具有生命周期模式,而进一步检验年龄产生影响的机制则十分重要。随着年龄的上升,居民会从过去的交易中学习,投资经验的不断累积会使得投资行为更为理性化,并提高投资组合有效性。而与信息处理能力相关联的认知能力则会随着年龄的上升而不断衰退,进而降低投资组合有效性。本节将通过中介效应分析法,尝试验证上述投资经验机制和认知能力机制是否成立,表 4汇报了年龄影响投资效率的机制分析结果。其中列(1)-(3)是关于投资经验机制的分析,结果表明居民的投资经验随年龄增加而不断累积,但经验累积的速度逐步下降①,而投资经验的积累会提高夏普比率。学习会提高居民对投资逻辑的理解,并使得组合更为有效。列(4)-(6)则是关于认知能力机制的分析,结果表明认知能力的变化方向与投资经验不同,从45岁开始,随年龄的上升,认知能力不断加速衰退,且认知能力与投资组合的夏普比率显著正相关。年龄的上升通过降低认知能力,进而使得夏普比率下降。由此,本文基于金融素养提取的认知能力,更多反映了记忆力和数学推理能力等随年龄上升而衰退的禀赋型认知能力,较少包含随经验积累的认知能力和金融知识,而禀赋型认知能力在信息处理过程中处于重要地位,该类能力会提高居民的投资组合有效性(Spaniol and Bayen, 2005;Smith et al., 2010;Agarwal and Mazumder, 2013)。可见,本文通过分解金融素养得到的认知能力,捕捉了与信息处理相关联的认知能力,变量信息提取较为有效。因此,年龄通过投资经验和认知能力两种方向相反的机制产生影响,最终形成了投资组合有效性的倒U型生命周期模式。其中,户主年龄小于35岁的青年家庭投资经验不足导致了较低的投资效率。相比之下,户主年龄大于70岁老年家庭虽然投资经验丰富,但缓慢的投资经验累积无法弥补认知能力的加速衰退,使其投资效率快速下滑。而处于中间年龄段的家庭投资经验累积速度较快,同时认知能力较为稳定,进而导致了较高的投资效率。

① 列(2)中年龄对投资经验的影响呈现倒U型,但最高点为81岁,样本内仅有3%的居民超过这一年龄水平,即年龄对投资经验的影响大部分情况表现为减速上升。

| 表 4 生命周期对投资组合有效性的影响机制 |

考虑到表 3列(4)的分析结果表明,家庭年龄结构对投资组合有效性无显著影响。本文尝试分析该结果是否源于投资经验机制和认知能力机制的相互抵消。结果表明,老人占比对投资经验和认知能力的回归系数方向相反,且系数绝对值几乎无差异。因此,家庭老人占比对投资经验的正向影响,被其对认知能力的负向影响所抵消,可能是家庭年龄结构未产生显著影响的原因①。

① 由于篇幅限制,此处略去回归结果,如有需要可向作者索取。

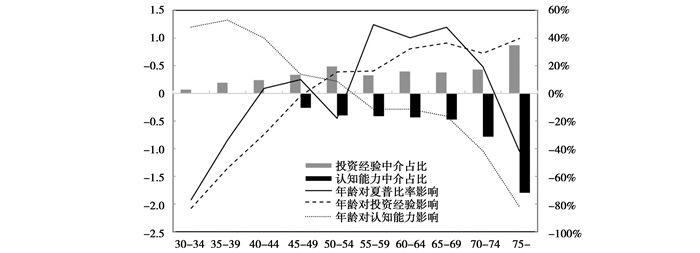

为了更清晰的展示年龄的投资经验机制和认知能力机制,本文结合表 3列(3)、表 4列(1)和(4),将年龄对夏普比率、投资经验与认知能力的影响系数标准化后以图形方式汇报。另外,本文也呈现了投资经验机制和认知能力机制的中介效应占比,以便于分析机制的重要性。结果如图 2所示,从年龄的影响效应看,随着年龄的增加,夏普比率先上升后下降,投资经验逐步累积,而认知能力则不断衰退。投资经验和认知能力的反向变化,可以大致刻画投资组合有效性的倒U型模式,而误差的存在可能是其他传导机制产生影响所致。从机制的重要性看,投资经验机制在户主年轻时较为重要,青年家庭较低的投资组合有效性源于投资经验不足。随着年龄增加,认知能力机制的重要性逐步提高。而在户主进入老年期时,认知能力机制成为了年龄影响投资组合有效性的主要方式,并导致了老年家庭投资效率的快速下降。

|

图 2 生命周期对投资组合有效性的影响机制分析 注:横轴为年龄;左纵轴表示年龄的影响效应;右纵轴表示中介效应占比;柱状图仅展示中介效应显著的结果。 |

投资经验的积累可以使家庭更了解投资问题的内涵,进而表现得更为理性,同时非理性的行为偏差也会相应地减少,具体表现为随着年龄的增长和投资经验的累积,家庭的投资行为更满足投资理性的经验法则。由此,本文将从股票分散程度、交易频率、关注信息等视角,检验投资经验是否提高了投资理性,进而从侧面说明投资经验提高投资组合有效性的方式。表 5的回归结果表明,投资经验越丰富,家庭持有的股票支数越多,组合分散化程度的增加有助于降低家庭面临的股票非系统性风险。投资经验会显著提高居民的持股时长,交易频率的下降可以有效抑制非理性交易。随着投资经验的累积,居民会更关注金融和经济信息,并提高对资产估值的准确度。因此,投资经验可以提高居民理性程度,进而有助于提升投资组合有效性。

| 表 5 投资经验对投资理性的影响效应 |

改革开放以来,由于城乡发展政策和区域发展政策的导向不同,逐步造成了中国的城乡二元经济结构和经济区域分割,进而使得居民的金融接受程度和投资决策方式存在较大差异,而投资组合有效性的生命周期模式也可能产生异质性。为此,本文对城乡和区域进行分样本分析,尝试探讨年龄对投资组合有效性影响效应的异质性。研究结果如表 6所示,列(1)-(2)为城乡差异的回归结果,发现年龄对投资效率的影响效应仅在城镇存在,而在农村样本中不显著。列(3)-(4)为区域差异的回归结果,相对于东部区域,非东部区域居民年龄对投资效率的影响效应较弱。因此,投资组合有效性的生命周期模式在城镇和东部区域较为明显,这一结果与地区的经济发展程度有关。经济越发达的地区金融渗透较为充分,接受金融信息频率的提高会增加家庭对金融资产的接受能力,由此家庭更愿意参与风险金融市场,进而使得投资组合有效性的生命周期模式更明显,同时使得家庭消费的波动增加。而这可以由不同地区的风险金融市场参与率得到印证,城镇家庭的风险金融市场参与率为22.4%,远高于农村的2.8%。而东部与非东部家庭的参与率则分别为17.3%与7.9%。

| 表 6 生命周期对投资组合有效性影响效应的城乡和区域异质性 |

考虑到随着年龄上升,居民信息处理相关的认知能力会快速衰退,不利于家庭构建有效的投资组合。由此,采取何种方式减缓认知能力的下降趋势,并提高家庭投资组合有效性则非常重要。考虑到普惠金融发展会增加金融服务的供给,而教育程度的提高会增加居民对金融服务的接受程度。普惠金融和教育会通过增加居民对金融信息的接触频率,提高居民的信息处理水平,并缓解认知能力的衰退。为此,本文对上述思路进行实证检验,分别构建是否高普惠金融水平、是否有社会养老保险、是否高受教育程度、是否曾经学习经济金融课程四个变量与年龄的交互项进行分析。其中,当城市普惠金融总指数高于中位数时,将是否高普惠金融水平设定为1,否则为0。加入社会养老保险变量主要是由于认知衰退对老年人影响较大,其中养老金收入是退休家庭的重要收入来源,养老保险体现了普惠金融的思路。而当居民学历高于或等于本科时,将是否高受教育程度赋值为1,否则为0。表 7的结果表明,是否高普惠金融水平、是否有社会养老保险、是否高受教育程度、是否曾学习经济金融课程与年龄的交互项回归系数皆显著为正。由此,普惠金融的发展和教育水平的提高,分别从金融服务的供给端和需求端提高居民的信息处理水平,进而缓解了居民认知能力的衰退,并有助于使家庭投资组合更有效,同时提高家庭的消费水平。

| 表 7 普惠金融、教育对认知能力的影响效应 |

为保证实证结果的可靠性,本文从分析金融素养与认知能力的信息内涵、替换夏普比率和金融素养的度量、考虑包含住房资产的组合、考虑样本选择等四个角度进行稳健性分析①。

① 由于篇幅限制,此处略去回归结果,如有需要可向作者索取。

前文所采用的认知能力变量是从金融素养中通过剥离投资经验信息提取的,且实证结果表明提取的认知能力变量能够较好地反映与信息处理相关联的认知能力。考虑到该变量并非直接从认知能力问题中提取,本文采用CFPS2014问卷中认知能力的直接度量,即词组能力和数学能力,验证金融素养与认知能力的关系,以及认知能力的信息内涵,以保证前文认知能力提取的稳健性。对于金融素养变量,本文则使用CFPS2014问卷中金融知识部分前7道与CHFS2013相类似的问题,并通过因子分析得到。分析结果表明,第一,金融素养整体上随着年龄上升而下降,但分年龄区间的结果并不稳定,这是由于金融素养同时包含了随年龄反向变动的两类信息,累积型的认知能力和金融知识随年龄的上升而增加,并在老年时稳定,而禀赋型认知能力则随年龄而不断下降(Salthouse,2009)。第二,年龄对金融素养的影响被认知能力所吸收,即金融素养包含了认知能力的信息。第三,随着年龄上升,居民的词组能力和数学能力不断下降,与前文发现的认知能力的生命周期模式相同,说明前文使用的认知能力包含了与信息处理能力相关联的信息②。

② 词汇能力为从多个选项中识别单词最佳定义的能力(Schroeder and Salthouse, 2004)。而CFPS2014中的词组能力测试要求受访者读出卡片的词组。因此,相对于词汇能力,更接近于测试受访者的记忆力能力。

本文主要采用周期性夏普比率作为投资组合有效性的代理变量。考虑到计算夏普比率的时间区间可能会影响研究结论,此处参照吴卫星等(2018),使用历史夏普比率和未来夏普本来作为被解释变量进行研究。由于该轮CHFS调查于2013年完成,本文将历史回报率计算区间设定为2003年2月至2013年12月,而未来回报率计算区间则为2013年12月至2015年6月。结果表明,投资组合有效性倒U型的生命周期模式,在不同的夏普比率设定下仍然稳健。另外,金融素养变量采用因子分析法提取得到,而因子分析法会损失部分信息。此处,本文使用直接加总法得到金融素养变量,发现年龄通过认知能力影响投资组合有效性的机制,不受到金融素养度量方式的影响。

考虑到与金融资产类似,住房资产也具备投资属性,同时部分家庭可能通过变现住房提高消费水平,本文将考察住房资产以保证研究结果的稳健性。由于自住房代表家庭的刚性需求,而非自住房更能体现家庭的投资意图,本文参考吴卫星等(2018),在投资组合中加入非自住房进行研究。根据问卷中关于住房数量的问题,本文将二套及以上的住房识别为非自住房,并以此捕捉家庭的房产投资行为。结果表明,将非自住房加入投资组合并不影响本文的结论。随着年龄增加,夏普比率先上升后下降,年龄对投资组合有效性的影响呈现倒U型模式。而与金融投资组合相比,加入房产后组合投资效率对年龄的反应敏感度下降,表明房产较低的流动性水平制约了家庭组合的调整。因而,加入住房资产并不会影响本文的主要结论。

本文的实证结果主要通过Tobit模型估计得出。由于样本中存在部分家庭未参与风险金融市场,家庭的投资组合有效性受到风险金融市场参与决策的影响。为了排除样本选择问题对实证结果的干扰,本文采用Heckman两步法进行稳健性分析。考虑到信贷约束会抑制家庭参与风险金融市场(Guiso et al., 1996),本文选取信贷约束变量作为识别变量。变量的设定则参考臧日宏、王春燕(2020),如果家庭没有贷款的原因是“需要但未申请”或“申请贷款被拒绝”时,则认为家庭面临信贷约束。结果表明,信贷约束会降低居民参与风险金融市场的概率,Heckman模型可有效识别。而居民年龄对风险金融市场参与也存在倒U型影响,随着年龄上升,居民参与风险金融投资的可能性先上升后下降,但变化幅度较低。采用Heckman两步法后,投资组合有效性的生命周期模式仍然存在,样本选择问题并不改变本文的主要研究结论。

五、结论与政策建议基于中国家庭金融调查(CHFS)2013年数据,本文采用Tobit模型,以生命周期为研究主线,从投资经验机制和认知能力机制出发,深入分析了年龄对家庭投资组合有效性的影响效应,同时根据城乡差异和区域差异对年龄影响进行异质性分析,并且通过普惠金融和教育两个角度提出了增加投资组合有效性的方式,具体的研究结论如下。(1)随着年龄的上升,家庭投资组合有效性呈现倒U型模式,最大值在59岁达到,而年龄结构则不产生显著影响。(2)年龄通过投资经验机制和认知能力机制影响投资组合有效性。年龄上升会增加居民的投资经验,提高投资理性程度,进而增加投资效率。同时,年龄上升也会降低居民的认知能力,导致信息处理能力下滑,并降低投资效率。而投资经验和认知能力两个相反的影响机制使得年龄对投资组合有效性的影响呈现倒U型。年龄结构对投资经验和认知能力的影响相互抵消,最终导致这一变量对投资组合有效性的影响不显著。(3)年龄对投资效率的显著影响主要在城镇和东部区域中体现,较高金融经济发展水平促使家庭参与风险金融市场,使得投资组合有效性呈现出生命周期模式。(4)普惠金融和教育的发展可以缓解年龄增长导致的认知能力衰退,有助于提高家庭的投资效率。

结合研究结论,本文提出如下政策建议。(1)家庭投资组合有效性存在明显的生命周期模式。青年家庭和老年家庭的投资效率较低,而该类家庭工资收入较低,金融市场会使得财产性收入从低工资收入家庭转移至高工资收入家庭,从而加剧了社会贫富差距。因此,相关部门应增加对该类家庭的关注,通过推动金融产品发行,以理财和基金方式间接协助其进行投资,提高青年家庭和老年家庭的投资组合有效性。进而在提高金融市场效率的同时,保证该类家庭的消费水平和效用水平。而在中国进入老龄化阶段的背景下,相关部门的关注则应更侧重于老年家庭。(2)普惠金融和教育的发展有利于缓解认知能力下降,并提高家庭投资组合有效性。相关部门应加大力度提高普惠金融的力度,增加金融产品供给,降低家庭面临的金融排斥,同时提高居民的受教育水平,帮助家庭提高投资效率和改善生活质量。

| [] |

柴时军, 2017, “社会资本与家庭投资组合有效性”, 《中国经济问题》, 第 4 期, 第 27-39 页。 |

| [] |

单德朋, 2019, “金融素养与城市贫困”, 《中国工业经济》, 第 4 期, 第 136-154 页。 |

| [] |

杜朝运、丁超, 2016, “基于夏普比率的家庭金融资产配置有效性研究——来自中国家庭金融调查的证据”, 《经济与管理研究》, 第 8 期, 第 52-59 页。 |

| [] |

路晓蒙、尹志超、张渝, 2019, “住房、负债与家庭股市参与——基于CHFS的实证研究”, 《南方经济》, 第 4 期, 第 41-61 页。 |

| [] |

路晓蒙、赵爽、罗荣华, 2019, “区域金融发展会促进家庭理性投资吗?——基于家庭资产组合多样化的视角”, 《经济与管理研究》, 第 10 期, 第 60-87 页。 |

| [] |

齐明珠、张成功, 2019, “老龄化背景下年龄对家庭金融资产配置效率的影响”, 《人口与经济》, 第 1 期, 第 54-66 页。DOI:10.3969/j.issn.1000-4149.2019.01.005 |

| [] |

谭松涛、陈玉宇, 2012, “投资经验能够改善股民的收益状况吗——基于股民交易记录数据的研究”, 《金融研究》, 第 5 期, 第 164-178 页。 |

| [] |

王聪、姚磊、柴时军, 2017, “年龄结构对家庭资产配置的影响及其区域差异”, 《国际金融研究》, 第 2 期, 第 76-86 页。 |

| [] |

吴卫星、丘艳春、张琳琬, 2015, “中国居民家庭投资组合有效性: 第基于夏普率的研究”, 《世界经济》, 第 1 期, 第 154-172 页。 |

| [] |

吴卫星、吴锟、张旭阳, 2018, “金融素养与家庭资产组合有效性”, 《国际金融研究》, 第 5 期, 第 66-75 页。 |

| [] |

吴卫星、易尽然、郑建明, 2010, “中国居民家庭投资结构: 第基于生命周期、财富和住房的实证分析”, 《经济研究》, 第 72-82 页。 |

| [] |

尹志超、宋全云、吴雨, 2014, “金融知识、投资经验与家庭资产选择”, 《经济研究》, 第 4 期, 第 62-75 页。 |

| [] |

臧日宏、王春燕, 2020, “信贷约束与家庭投资组合有效性”, 《华南理工大学学报(社会科学版)》, 第 6 期, 第 22-33 页。 |

| [] |

张晓玫、董文奎、韩科飞, 2020, “普惠金融对家庭金融资产选择的影响及机制分析”, 《当代财经》, 第 1 期, 第 65-76 页。 |

| [] |

周弘、张成思、何启志, 2018, “中国居民资产配置效率的门限效应研究: 金融约束视角”, 《金融研究》, 第 10 期, 第 55-71 页。 |

| [] |

周弘, 2015, “风险态度、消费者金融教育与家庭金融市场参与”, 《经济科学》, 第 1 期, 第 79-88 页。 |

| [] |

Agarwal S., Driscoll J. C., Gabaix X., Laibson D., 2009, "The Age of Reason: Financial Decisions over the Life-Cycle with Implications for Regulation". Brookings Papers on Economic Activity, 40, 51–117.

|

| [] |

Agarwal S., Mazumder B., 2013, "Cognitive Abilities and Household Financial Decision Making". American Economic Journal: Applied Economics, 5(1), 193–207.

DOI:10.1257/app.5.1.193 |

| [] |

De Bruin W. B., Parker A. M., Fischhoff B., 2012, "Explaining Adult Age Differences in Decision-Making Competence". Journal of Behavioral Decision Making, 25(4), 352–360.

DOI:10.1002/bdm.712 |

| [] |

Feng L., Seasholes M. S., 2005, "Do Investor Sophistication and Trading Experience Eliminate Behavioral Biases in Financial Markets". Review of Finance, 9(3), 305–351.

DOI:10.1007/s10679-005-2262-0 |

| [] |

Finke M. S., Howe J. S., Huston S. J., 2017, "Old Age and the Decline in Financial Literacy". Management Science, 63(1), 213–230.

DOI:10.1287/mnsc.2015.2293 |

| [] |

Campbell J. Y., 2006, "Household Finance". The Journal of Finance, 61(4), 1553–1604.

DOI:10.1111/j.1540-6261.2006.00883.x |

| [] |

Flavin M., Yamashita T., 2002, "Owner-occupied Housing and the Composition of the Household Portfolio". American Economic Review, 92(1), 345–362.

DOI:10.1257/000282802760015775 |

| [] |

Fitz N. S., Reiner P. B., 2016, "Perspective: Time to Expand the Mind". Nature, 531(7592), S9–S9.

DOI:10.1038/531S9a |

| [] |

Goetzmann W. N., Kumar A., 2008, "Equity Portfolio Diversification". Review of Finance, 12(3), 433–463.

DOI:10.1093/rof/rfn005 |

| [] |

Guiso L., Jappelli T., Terlizzese D., 1996, "Income Risk, Borrowing Constraints, and Portfolio Choice". American Economic Review, 86(1), 158–172.

|

| [] |

Guiso, L., M. Haliassos and T. Jappelli, 2000, "Household Portfolios: An International Comparison", CSEF Working Papers, No. 48.

|

| [] |

Horn J. L., Cattell R. B., 1967, "Age Differences in Fluid and Crystallized Intelligence". Acta Psychologica, 26(2), 107–129.

|

| [] |

Korniotis G. M., Kumar A., 2011, "Do Older Investors Make Better Investment Decisions". The Review of Economics and Statistics, 93(1), 244–265.

DOI:10.1162/REST_a_00053 |

| [] |

Kumar A., 2009, "Who Gambles in the Stock Market". Journal of Finance, 64(4), 1889–1933.

DOI:10.1111/j.1540-6261.2009.01483.x |

| [] |

List J. A., 2003, "Does Market Experience Eliminate Market Anomalies". Quarterly Journal of Economics, 118(1), 41–71.

DOI:10.1162/00335530360535144 |

| [] |

Merton R. C., 1969, "Lifetime Portfolio Selection under Uncertainty: The Continuous-Time Case". The Review of Economics and Statistics, 51(3), 247–257.

|

| [] |

Pelizzon L., Weber G., 2008, "Are Household Portfolios Efficient? An Analysis Conditional on Housing". Journal of Financial and Quantitative Analysis, 43(2), 401–431.

|

| [] |

Salthouse T. A., 2009, "When does Age-Related Cognitive Decline Begin?". Neurobiology of Aging, 30(4), 507–514.

|

| [] |

Schroeder D. H., Salthouse T. A., 2004, "Age-Related Effects on Cognition Between 20 and 50 Years of Age". Personality and Individual Differences, 36(2), 393–404.

|

| [] |

Smith J. P., Mcardle J. J., Willis R. J., 2010, "Financial Decision Making and Cognition in a Family Context". The Economic Journal, 120(548), 363–380.

|

| [] |

Spaniol J., Bayen U. J., 2005, "Aging and Conditional Probability Judgments: A GlobalMatching Approach". Psychology and Aging, 20(1), 165–181.

|

| [] |

Yoo, P. S., 1994, "Age Dependent Portfolio Selection", Federal Reserve Bank of Saint Louis Working Paper, No. 1994-003.

|