改革开放四十年来,以要素驱动为主的粗放型发展模式促进了中国经济高速增长,但伴随的经济问题也日益凸显。一方面,中国经济面临劳动力结构性供需矛盾突出和资源环境制约等多重约束,经济增长空间不断受到压缩,亟待转向优化资源配置效率的新增长模式(杨汝岱,2015)。在中国经济转轨过程中,不同部门间的要素错配是导致中国资源配置效率较低的主要原因(李旭超等,2017),制约着中国经济的高质量发展和可持续性。另一方面,地方政府普遍存在的保护主义和市场壁垒,导致劳动力市场往往出现“就业难”和“招工难”并存的问题,严重加剧了劳动力在不同地区之间的错配。因而如何破除区域间的行政壁垒,矫正劳动力市场扭曲状况,改善劳动力错配,从而提升资源配置效率是引导生产要素合理流动、实现中国经济转型升级过程中亟待解决的重要问题。

区域一体化能逐步消除地方市场分割(徐现祥、李郇,2005),降低生产要素流动成本,实现要素跨区再配置,改善地区间的资源错配程度,提升资源配置效率,进而促进经济高质量增长。长江三角洲城市群(简称长三角)是我国经济发展最活跃、开放程度最高、创新能力最强的区域之一。2018年11月,长三角区域一体化上升为国家战略。2019年12月,《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》发布。推动长三角区域一体化发展,增强长三角地区创新能力和竞争能力,提高经济集聚度、区域连接性和政策协调效率,对引领全国高质量发展、建设现代化经济体系意义重大①。在中国迈入“增速放缓、结构转型、创新驱动”的经济新常态背景下,长三角城市群作为引领中国经济高质量发展的排头兵,区域基础设施不断完善并逐步推动要素充分流动,长三角城市群行政边界和经济辐射范围不断外扩,城市群的外围城市正在分步“融入长三角”。与此同时,长三角地区发展过程伴随着人口过度集聚、生态环境承载力退化、资源配置效率低下等问题(刘志彪、孔令池,2019)。长三角城市群在分步扩容的过程中所带来的资源错配效应究竟如何?当前是“稳步吸收新成员,在扩展中谋发展”,还是“停止吸纳新成员,在发展中求进步”?这些问题的解答亟待科学评判长三角扩容的资源错配效应与内在机理。区域间劳动力的不均衡流动不利于资源有效配置,在客观上扩大区域间经济发展差距(潘越、杜晓敏,2010)。因此,分析长三角区域一体化如何有效缓解地区劳动力错配状况,研究提升资源配置效率的途径,对长三角地区经济转型和高质量发展具有非常重要的现实意义。

① 参见中共中央、国务院2019年颁布的《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》。

为避免因国家战略需求调整,出现新进城市面临重新退出城市群的现象,从而导致处理组样本时序过短不能凸显城市群扩容效应,本文将基于市场机制形成的“长江三角洲城市经济协调会”在2010年产生的扩容效应,作为长三角扩容的准自然实验,建立计量模型检验评估长三角扩容影响地区间劳动力错配的作用效果及内在机制。本文边际贡献主要体现在:第一,聚焦中国长三角城市群,以长三角扩容为视角,评估区域一体化对劳动力错配的影响,规避因区域一体化指标测度偏差导致估计系数产生偏误;第二,利用合成控制法分别评估2010年长三角扩容对整体城市、原位城市和新进城市的劳动力错配的作用效果,并对评估效果进行安慰剂检验和稳健性检验;第三,透析并进一步检验长三角扩容影响劳动力错配的主要传导机制,弥补了相关领域研究的不足。

(二) 文献综述与本文主题密切相关的文献主要有两类:第一类是区域一体化扩容的经济社会发展效应;第二类文献则是集中于资源错配程度的度量、成因及影响研究。

第一类文献主要分析区域一体化扩容所产生的经济社会发展效应。国外文献主要是研究了欧盟扩容对地区经济增长、地区收入差距、生态环境绩效及工资与就业的影响。比如,欧盟扩容会降低欧盟成员国的贸易成本,促进生产要素充分流动,推动欧盟地区实现经济增长(Murphy,2006;Rapacki and Prochniak, 2019);欧盟扩容显著增加了原位国家和新进国家的工资水平与就业率(Braakmann and Vogel, 2011;Elsner,2013);欧盟扩容显著提升新进国家经济增长速度,逐步缩小与原位国家的地区收入差距,欧盟国家收入水平分布呈现俱乐部收敛的空间格局(Rapacki and Prochniak, 2019);欧盟一体化程度与新进发展中国家的环境绩效之间存在强相关性,显著减少污染排放量(Chen and Huang, 2016)。国内关于城市群扩容的研究起步较晚,主要研究城市群区域一体化扩容对经济增长、污染减排、出口企业的影响。比如,刘乃全、吴友(2017)首次研究长三角城市群扩容的经济增长效应,分析在市场统一、经济联系、产业分工三大机制作用下,促进了区域经济增长;在长三角区域一体化扩容的污染减排效应研究方面,已有研究得出了不同的结论(尤济红、陈喜强,2019;赵领娣、徐乐,2019);强永昌、杨航英(2020)研究表明,长三角区域一体化显著促进原位城市的企业出口,而新进城市的企业出口没有发生显著变化。可以看出,既有文献主要集中在区域一体化或扩容对经济增长(或经济结构)的影响,并未涉及其对要素配置的影响。因此,本文有助于拓宽城市群扩容的经济影响,能够为“长三角扩容促进区域经济增长”主体内容提供新的动力渠道。

第二类文献则是集中于资源错配程度的度量、成因及影响研究。Restuccia and Rogerson(2008)率先研究资源配置效率问题,将企业异质性引入经济增长框架,认为不同生产力的企业之间的资源配置效率差异是解释各国人均产出差异的重要因素。Hsieh and Klenow(2009)在规模报酬不变的C-D生产函数基础上,构建了测度资源错配的垄断竞争模型框架,研究发现当资本和劳动力被重新配置以达到美国相同边际产出水平时,估算的中国制造业全要素生产率(TFP)增长率为30%-50%,而印度的TFP为40%-60%。Inklaar et al.(2017)以52个发展中国家的制造业为例的研究表明,若消除分配不当将使TFP平均提高60%,但与美国相比,生产率差距仍然很大。Thi and Khac(2019)研究发现若越南制造行业的中小企业之间不存在资源分配不当的情况,全要素生产率将提高116.3%。Hsieh and Klenow(2009)的研究成果引发了一轮估计中国资源配置效率的兴趣,众多学者对中国资源错配程度的成因及影响进行了探讨。部分学者讨论了中国资源错配对全要素生产率的影响。袁志刚、解栋栋(2011)以农业部门就业比例高为特征,发现劳动力错配造成TFP的损失区间为2%-18%。陈永伟、胡伟民(2011)将HK模型纳入增长核算框架中,以中国制造业为例,研究表明行业间资源错配造成大约15%的TFP缺口。龚关、胡关亮(2013)参照HK模型,并放松生产函数规模报酬不变的假设,研究发现制造业企业间资源错配所造成的TFP缺口变小了。因此,厘清资源配置发生错配的原因,对提升全要素生产率具有重要意义。由此,部分学者对可能造成资源错配的成因展开讨论,户籍制度限制(柏培文,2012)、地方保护主义(宋马林、金培振,2016)、对外直接投资(白俊红、刘宇英,2018)等因素对中国资源错配程度产生了不同程度的影响,导致资源配置效率下降,阻碍了全要素生产率的提升。

要素流动障碍和资源错配因素不仅影响短期产出,也影响长期经济的产出总量(曹玉书、楼东玮,2012)。区域一体化可以促进生产要素在区域间的自由流动,打破区域行政壁垒,促进经济均衡发展,因此区域一体化是缓解要素流动障碍的重要途径之一,可以有效改善资源配置效率。刘瑞翔(2019)研究发现,在2003-2017年间资本错配程度变化呈现先升后降的趋势,劳动力错配程度则有所下降,区域经济一体化显著降低了总体资源错配状况,改善了地区资源配置效率。

综合以上两类研究可以看出,虽然现有研究取得了重要成果,但也存在不足之处:一是直接度量区域一体化存在较大困难,而利用价格法估算的区域经济一体化指标仅能表征商品市场一体化,并不能代表整个区域一体化,可能对估计结果产生一定的偏误。二是已有文献在阐述区域经济一体化对资源错配的影响时,尽管从供给侧效应、需求侧效应和公共品效应三个方面阐述了影响机制,但未形成具体的机制渠道,且缺乏相应的实证检验,这无疑不利于长三角城市群制定具有操作性的相关政策。因此,本文将以2010年长三角扩容为视角,衡量区域一体化对地区间劳动力错配的作用效果与内在机制。

本文剩余内容安排如下:第二部分是理论机制与研究设计,包括影响机制分析、模型设定和变量说明及来源;第三部分是实证检验与结果分析:对长三角扩容影响不同区域劳动力错配的作用效果进行检验与比较;第四部分是机制检验:对长三角扩容影响劳动力错配的内在机制进行实证检验与阐述;第五部分是主要结论与启示。

二、理论机制与研究设计 (一) 长三角区域一体化扩容影响劳动力错配的理论机制1982年,以上海为中心的“上海经济区”经国务院批准设立,开始探索长三角地区的区域性经济合作路径,经济区成员范围在1984-1986年期间从“两省一市”迅速扩张至“五省一市”。在特定历史时期由于受到中央宏观调控、财政分权体制、行政区经济的冲击,“上海经济区”探索路径被迫停止。为了推进中国改革开放进程与区域经济一体化发展,解决区域合作需求和释放经济活力,上海、南京等14个市经协委于1992年成立长三角经协(委)办主任联席会①,并在1997年、2003年分别吸纳江苏泰州、浙江台州为正式会员,并将其更名为“长江三角洲城市经济协调会”(简称长三角协调会),旨在建立长三角城市多层次对话交流机制,加深区域经济合作。至此长三角城市群范围与国家发改委在2010年颁发的《长江三角洲地区区域经济规划方案》中的定义范围一致。

① 长三角经协委主任联席会包括14个城市:上海、无锡、宁波、舟山、苏州、扬州、杭州、绍兴、南京、南通、常州、湖州、嘉兴、镇江。

随着长三角协调会制度不断完善和长三角区域内外城市之间经济联系日益紧密,2010年3月,长三角协调会第十次会议将合肥、马鞍山、淮安、盐城、衢州及金华等6个城市吸纳为会员,地理范围首次扩张至安徽,进一步延伸了区域协调合作范围,有利于劳动力、资本等生产要素在更广阔范围自由流动,有助于各城市发挥区位优势、扩大规模效应和优化结构效应,加强长三角城市群整体竞争力(刘乃全、吴友,2017)。此后,长三角协调会先后于2013年、2018年和2019年吸纳长三角城市群周边城市为正式会员,至此三省一市41个地级市及以上的城市全员加入长三角城市经济协调会。长三角协调会作为长三角地区合作的主要负责机构,在一定程度上支撑要素资源共享和加强区域协调治理(强永昌、杨航英,2020),推动长三角区域一体化发展。

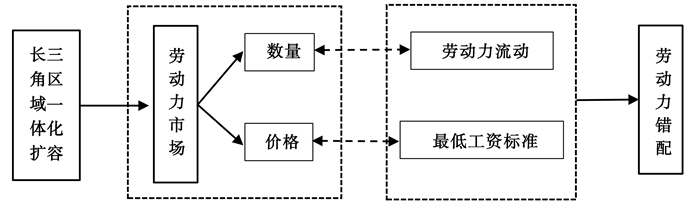

本文重点从劳动力流动和最低工资标准两个方面探讨长三角区域一体化扩容影响劳动力错配的内在机制。其途径如图 1所示。

|

图 1 长三角区域一体化扩容影响劳动力错配的内在机制途径 |

1.长三角区域一体化扩容的劳动力流动效应

传统经济增长理论认为,资源得到充分利用、要素实现自由流动是资源配置效率提升的关键。从资源配置角度来看,当资源价格完全由市场自主决定时,市场可以通过价格机制和竞争机制自由配置资源,从而使得资源配置达到帕累托最优状态。既有文献研究发现,若各种生产要素在不同经济部门间不能自由流动,则不可能获得高增长率的人均产出(Kuznets,1979),而生产要素的跨区域自由流动有利于要素资源再配置和优化区域空间结构,由此消除阻碍劳动力跨部门流动的各种制度障碍是未来释放中国增长潜力的重要内容(袁志刚、解栋栋,2011)。

区域经济一体化有利于打破城市群内部城市间的行政边界与贸易壁垒,降低要素流动成本,加速生产要素在城市间自由流动的速度,有效缓解劳动力市场扭曲程度,使得生产要素配置趋向合理化(刘瑞翔,2019),实现要素的合理回报,从而改善资源错配程度。通过优化产业结构政策,使得产业转移至配置效率更高的地区,从而加快引导资本、劳动力等要素流入至回报率更高的行业(蔡昉等,2009),最后达到改善资源错配程度的目的。在区域一体化带来产业转移、劳动力转移和人口集聚的同时,进一步带来消费的扩大和升级,巨大的消费市场也能促使提高生产率。此外,区域一体化可以使得劳动力获取更多的就业信息,更容易找到适合自己的工作岗位,使得劳动力产生再配置效应(Braakmann and Vogel, 2011),有效降低劳动力错配程度。鉴于上述分析,本文提出假说1。

假说1:长三角区域一体化扩容可以通过提高劳动力流动水平、实现劳动要素合理报酬,发挥工资对劳动力供求的调节作用,从而改善劳动力的错配程度。

2.长三角区域一体化扩容的最低工资标准效应

最低工资标准制度作为劳动力市场管制的主要制度方式之一,不仅能有效保障劳动力取得劳动报酬的合法权益,而且刺激企业调整生产经营活动方式。面对最低工资标准上涨的外部冲击,企业需要通过调整生产经营方式,提升企业生产率以应对外部冲击带来的劳动力成本上升压力,从而有利于资源重新再配置(刘贯春等,2017)。一方面,最低工资标准上涨通过“倒逼机制”刺激企业以组织变革制度和增强技术创新等方式改善资源配置效率,从而提高企业生产率以应对劳动力成本的增加(Rile and Bondibene, 2015;王小霞等,2018);另一方面,最低工资标准上涨带来的劳动力成本增加迫使低效率企业退出市场,有利于劳动力和资本等生产要素的重新配置,缓解要素在空间上的错配程度(赵瑞丽等,2016)。此外,黄建烨(2021)研究发现最低工资标准的上涨有助于改善企业劳动扭曲程度,并最终优化企业规模分布。宗慧隽、李真(2020)进一步指出最低工资标准上涨对劳动力市场分割程度较低地区的资源配置效率改善作用更加明显。梁琦、王斯克(2019)研究指出东、中部地区的最低工资标准高于西部地区,但其劳动力错配程度却远低于西部地区,从统计视角的分析发现,最低工资标准越高的地区有着更低的劳动力错配程度,且最低工资标准的空间溢出效应显著降低了城市的劳动力错配程度。

长三角区域一体化扩容一方面有利于提高市场化程度,刺激城市间要素资源竞争趋向完全竞争(刘瑞翔,2019),引导劳动力要素跨区流入到工资回报率更高的地区和行业,推动区域资源有效配置;另一方面,有利于地方政府提升最低工资标准,吸引那些略高最低工资但生产率高的优质劳动力资源(David et al., 2016),提高劳动力边际产出,进而优化劳动力要素配置效率,提高社会总产出(黄文彬、王曦,2020)。鉴于上述分析,本文提出假说2。

假说2:长三角区域一体化扩容能够通过提升最低工资标准,促使不同规模和质量的劳动力在不同效率的地区和行业之间流动,发挥最低工资匹配效应,从而改善劳动力的错配程度。

(二) 研究设计1.研究方法:合成控制法

在评估各类重大事件或政策效果时,既有文献基于反事实状态框架,设想该地区未受到政策干预的情景,并比较其与实际干预情景的差值,从而估算政策的影响。自Abadie and Gardeazabal(2003)首次提出合成控制法(SCM)评估巴斯克地区恐怖活动对其经济增长的影响,随后该方法被广泛运用于房产税试点(刘甲炎、范子英,2013)、长三角一体化扩容(刘乃全、吴友,2017)、营改增(刘伟江、吕镯,2018)等政策评估领域。相比于双重差分法(DID)和倾向匹配得分法(PSM),合成控制法可以有效避免因控制组和处理组的预测变量差异导致的内生性问题。同时,SCM还可以有效缓解因控制组选择的主观判断导致的估计偏误。合成控制法是在双重差分法的基础上对“双向固定效应”的外延,能有效避免“过分外推”偏误。此外,在构造控制组时根据实际运行数据判断控制组城市线性组合的最优权重,构造“反事实”事件中每个城市的实际贡献,选择控制组所需的城市样本,从而减少对控制组城市样本的主观选择误差,有效规避政策评估的内生性问题,使得政策评估效果更加有效。

合成控制法基本原理是:选取特定评估变量及其影响因素,通过纯数据驱动估算控制组最优权重并对预测变量进行加权,拟合得到与处理组相似的反事实合成组,对比政策处理组与合成控制组的长期差异评估政策效果。具体操作步骤如下:(1)明确评估变量及其影响变量和筛选合理控制组;(2)基于纯数据驱动估算控制组最优权重,加权拟合反事实合成组;(3)对比政策处理组与合成控制组的差异评估政策效果。基于以上原理及步骤,本文详细阐述基于合成控制法评估长三角扩容对劳动力错配的影响。

假设观测到J+1个地区T期的劳动力错配数据τit,在时刻点T0(1≤T0≤T)实施长三角扩容政策,其中第一个地区为受扩容政策影响的目标单元(处理地区),其余J个地区是未受政策影响的控制单元。将τjtpo定义为地区j在时刻t受到扩容政策冲击的劳动力错配数据,将τjtpr定义为地区j在时刻t未受到扩容政策冲击的劳动力错配数据,则扩容政策对目标单元的处理效应βjt=τjtpo-τjtpr。当t∈[1, T0]时,有βjt=0。当t∈[T0, T]时,若βjt=0,则表示长三角扩容政策对目标单元的劳动力错配没有影响;若βjt>0,则表示扩容政策显著加剧了目标单元的劳动力错配程度;若βjt < 0,则表示扩容政策显著改善了目标单元的劳动力错配程度。对于目标单元而言,在时刻点T0之前所有数据可以直接观测,但在时刻点T0之后,τjtpr无法被直接观测,因此,需按照Abadie et al.(2010)提出的基准模型估计τjtpr。基准模型为:

| $ \tau_{j t}^{p r}=\zeta_{t}+\theta_{t} Z_{j}+\lambda_{t} \mu_{j}+\varepsilon_{j t} $ | (1) |

公式(1)为潜在劳动力错配程度的决定方程,其中Zj是不受扩容政策影响的控制变量,ζt是影响劳动力错配的时间趋势项,λt和μj分别表示不可观测的时期效应和固定效应误差项,εjt是每个地区观测不到的即时冲击。

合成控制法是基于纯数据驱动,赋予控制地区权重向量W=(w2, w3, ···wJ+1),且满足w2+w3+···+wJ+1=1,从而模拟处理地区的特征。wj(j=2, ····, J+1)是衡量控制地区对目标地区的合成贡献率,因此合成控制的潜在变量为:

| $ \sum\nolimits_{j=2}^{J+1} w_{j} \tau_{j t}=\zeta_{t}+\theta_{t} \sum\nolimits_{2}^{J+1} w_{j} Z_{j}+\lambda_{t} \sum\nolimits_{2}^{J+1} w_{j} \mu_{j}+\sum\nolimits_{2}^{J+1} w_{j} \varepsilon_{j t} $ | (2) |

假设存在理想的最优权重向量组W*=(w2*, w3*, ···, wJ+1*),使得受扩容政策影响的处理地区满足条件:τ1t=∑j=2J+1wj*τjt(1≤t≤T0)且Z1=∑j=2J+1wj*Zj,且若∑t=1T0λt′λt是非奇异的,则有:

| $ \tau_{j t}^{p r}-\sum\nolimits_{j=2}^{J+1} w_{j}^{*} \tau_{j t}=\sum\nolimits_{j=2}^{J+1} w_{j}^{*} \sum\nolimits_{s=1}^{J+1} \lambda_{t}\left(\sum\nolimits_{s=1}^{J+1} \lambda^{\prime}{}_{t} \lambda_{t}\right)^{-1} \lambda^{\prime}{}_{s}\left(\varepsilon_{j s}-\varepsilon_{1 s}\right)-\sum\nolimits_{j=2}^{J+1} w_{j}^{*}\left(\varepsilon_{j t}-\varepsilon_{1 t}\right) $ | (3) |

Abadie et al.(2010)证明了

| $ \hat{\beta}_{1 t}=\tau_{j t}^{p o}-\sum\nolimits_{j=2}^{J+1} w_{j}^{*} \tau_{j t}\left(T_{0} \leq t \leq T\right) $ | (4) |

获得

2.变量说明

本文重点评估2010年长三角扩容对劳动力错配的影响,因此将劳动力错配作为评估变量。根据已有研究结论,本文将影响评估变量的主要因素设定为政府干预程度(government)、产业结构(structure)、外资依存度(fdi)、金融发展水平(finance)。

(1) 评估变量:劳动力错配。

本文借鉴陈永伟、胡伟明(2011)的测算方法对劳动力错配指数τit进行衡量,如下所示:

| $ \gamma_{i t}=\frac{1}{1+\tau_{i t}} $ | (5) |

其中,γit为劳动力价格绝对扭曲系数,由于不能被直接观测,因此常用劳动力的相对价格扭曲系数来替代:

| $ \hat{\gamma}_{i t}=\left(\frac{L_{i t}}{L_{t}}\right) /\left(\frac{s_{i t} \beta_{i}}{\beta_{t}}\right) $ | (6) |

其中,sit=pityit/Yt表示地区i在时刻t的产出占总产出的份额,βt=∑i=1Nsitβi表示产出加权的劳动力贡献度。Lit/Lt表示地区i在时刻t实际使用的劳动力占比份额,而sitβi/βt则表示地区i在时刻t在理论上劳动力最优配置的占比份额。it反映出实际劳动力配置偏离最优配置的程度,即地区i在时刻t的劳动力错配程度。若

本文参考赵志耕等(2006)的做法,假设C-D生产函数满足规模报酬不变(βiK+βi=1),并在生产函数两边同时取对数,并纳入时间效应和个体效应,具体形式如下所示:

| $ \ln \left(Y_{i t} / L_{i t}\right)=\ln A+\beta_{i}^{K} ln \left(K_{i t} / L_{i t}\right)+\lambda_{t}+\mu_{i}+\varepsilon_{i t} $ | (7) |

其中,产出变量(Yit)是以2003年为基期,根据各地级市的GDP指数,计算实际GDP来表示;劳动力投入量(Lit)则是以各市的城镇单位就业人数表示;资本投入量(Kit)依据永续盘存法Kt= It/Pt+(1-δt)Kt-1计算固定资本存量,参考大多研究采用的折旧率,设定δt=9.6%,It和Pt分别表示全社会固定资产投资和固定资产投资价格指数,关于固定资本存量基期计算,本文参考Reinsdorf and Cover(2005)提出的公式:

考虑到各地级市的经济发展状况和技术水平差异较大,要素产出弹性系数可能不同,因而在利用2003-2017年面板数据估计时,采用变系数面板模型。本文在回归方程中纳入个体虚拟变量及虚拟变量与解释变量的交互项,再利用最小二乘虚拟变量法(LSDV)进行估计,可得出不同要素的产出弹性系数,进而依据公式(5)和(6)测算各地级市的劳动力错配指数。此外,本文主要是评估长三角扩容对劳动力错配程度的影响,为保证回归方向一致,对劳动力错配指数进行绝对值处理。

(2) 评估变量的影响因素。

政府干预程度(government)。政府干预市场经济运行,价格机制发生扭曲,要素得不到合理配置,使得资源配置呈现非市场特征。韩剑、郑秋玲(2014)证实政府干预会显著影响行业内和行业间的资源错配程度。因此,本文采用地方政府财政支出与GDP的比例衡量政府干预程度。

产业结构(structure)。中国经济正处于依靠要素投资的高速增长转向资源配置效率改善的高质量发展的关键阶段,加速产业结构转换有利于提升全要素生产率(刘志彪、凌永辉,2020),产业结构的动态调整能有效调整资源再配置,促进生产要素充分流动,提高资源配置效率。本文采用地区第三产业的产值与GDP的比例衡量产业结构。

外资依存度(fdi)。外商直接投资会加剧市场竞争,倒逼企业创新以提升资源配置效率,使得要素资源合理配置至效率高的企业,改善资源错配程度。此外,外商直接投资作为外资技术的载体,具有一定程度的溢出示范效应,间接提升当地企业的技术水平和资源利用效率。与此同时,外资企业享受的优惠政策可能导致对资源形成一定程度的垄断,不利于资源有效配置。本文采用地区实际利用外商直接投资与GDP的比例衡量外资依存度。

金融发展水平(finance)。随着金融发展水平提升,一方面促进资源要素充分流动,提高要素在各部门间配置效率;另一方面,效率低下企业获得更多的资金支撑,加剧资源错配程度。本文采用年末金融机构贷款余额与GDP的比例衡量金融发展水平。

3.数据来源

本文选取2003-2017年中国221个地级市的平衡面板数据为研究样本。本文涉及评估变量及其影响因素的数据主要来自于《中国统计年鉴》和相应地级市历年统计年鉴,部分缺失数据进行插值处理加以补充。

三、实证检验与结果分析 (一) 合成控制法评估结果分析本文将处理组分为三组:扩容前原有16个城市合并成原位城市、扩容后新加入的6个城市合并成新进城市、扩容后的22个城市合并成整体城市。本文将评估2010年扩容政策对不同处理组劳动力错配的影响程度。

Abadie et al.(2010)指出合成控制法仅能分析单个处理单元的政策评估效应,对于研究多个分析单元的政策评估效应时,需将其合并成一个新的分析单元。本文参考刘乃全、吴友(2017)的做法,将三类处理组内城市样本求平均分别合并成新的分析单元。

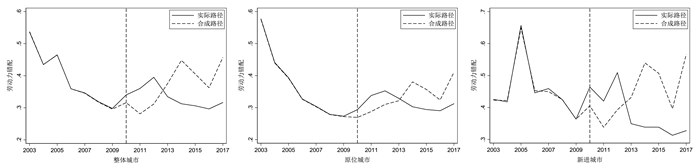

图 2从左至右分别代表了整体城市、原位城市、新进城市三个分析单元的实际与合成的劳动力错配变化路径,其中实线表示实际的劳动力错配变化路径,虚拟表示合成的劳动力错配变化路径,垂直虚线表示实施扩容政策的年份。结果显示,在实施扩容政策前实际与合成路径基本吻合,说明拟合结果是可行的。在实施扩容政策之后,整体城市、原位城市、新进城市的实际路径均在一段时期内高于合成路径,再低于合成路径,说明实施扩容政策在前期不利于改善劳动力错配程度,但后期明显改善劳动力错配程度。原因在于,不论对新进城市还是原位城市而言,实施扩容政策后,市场规模扩大,当地企业面临更多的竞争,倒逼企业创新才能获取利润,但短时间内要素资源不能得到有效配置,因此劳动力错配程度会加剧。但一段时间后,企业创新制度完善,低配置效率的企业被排挤,显著提升要素资源配置有效性,改善劳动力错配程度。此外,不同分析单元实际与合成的劳动力错配态势呈现出差异性,表明长三角扩容对不同分析单元劳动力错配的作用效果有差异,从图 2可以看出对新进城市的劳动力错配影响作用更大,影响整体城市的作用效果次之,对原位城市的影响作用最小。

|

图 2 三个分析单元实际与合成的劳动力错配变化路径对比 |

为了检验上述研究结论的有效性,本文将采用反事实检验法和安慰剂法检验长三角扩容影响三类处理组劳动力错配的有效性。

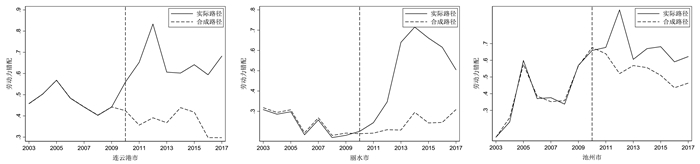

1.反事实检验

为了检验长三角扩容总体上可以改善劳动力错配程度的有效性,在长三角城市群周边随机选取控制组的三个地级市(连云港市、丽水市及池州市),假设这三个地级市处于扩容政策范围内,检验扩容政策是否有效改善三个城市的劳动力错配程度。若扩容政策显著改善了三个城市的劳动力错配程度,则说明以合成控制法评估长三角扩容对地区劳动力错配的影响是不可行的;反之,若是加剧三个城市的劳动力错配程度,则说明在本文利用合成控制法评估政策效果是可行的。图 3从左至右分别代表连云港市、丽水市以及池州市三个分析单元的实际与合成的劳动力错配变化路径。结果显示,在实施扩容政策前实际路径与合成路径基本吻合,说明合成结果可行。在实施扩容政策之后,连云港市、丽水市以及池州市劳动力错配程度的实际路径显著高于其合成的虚拟路径,尽管三个城市的实际情况与合成的劳动力错配态势呈现差异性,但均能说明若这三个城市在2010年扩容范围内,其扩容政策并没有改善劳动力错配程度,反而显著加剧劳动力错配程度。因此基于反事实检验法可知利用合成控制法评估扩容政策对三类分析单元劳动力错配的影响结果合理有效。

|

图 3 长三角城市群周边城市实际与合成的劳动力错配变化路径对比 |

2.安慰剂检验

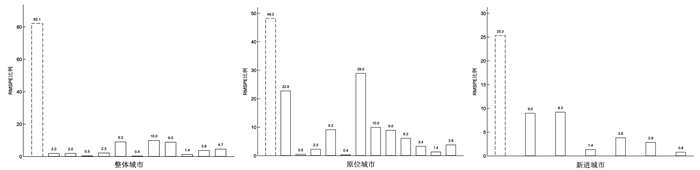

安慰剂检验法主要是选取与目标城市最相似的控制组城市,基于均方根误差(RMSPE)的比例大小检验合成控制法评估结果的有效性。具体做法:对于目标城市而言,先排除其合成权重为零的控制组城市,在剩余控制组城市选取合成权重大于均值的城市,并比较目标城市与控制组城市在政策前后均方根误差(RMSPE)的比例大小。若分析单元的RMSPE比例大于控制单元的RMSPE比例,则说明基于合成控制法估计的扩容政策显著改善劳动力错配程度的评估效应有效可行。以整体城市为例,在199个控制组城市中,有198个控制组城市合成权重不为0,其中合成权重大于均值(1/198)的城市总共有11个,其RMSPE比例如图 4实线柱形所示。类似分析,原位城市选取12个权重大于均值的城市进行安慰剂检验。此外,对于新进城市而言,考虑仅6个控制组城市的合成权重不为0,城市个数较少,因此本文将对6个城市都进行安慰剂检验。图 4可知,整体城市、原位城市与新进城市的RMSPE比例分别为82.1、48.2、25.3(图中虚线柱形),远高于各自相似控制单元的RMSPE比例,说明合成控制法估计结果有效。

|

图 4 目标城市与相似控制组城市的RMSPE对比 |

3.稳健性检验

为进一步确保合成控制法分析结果的稳健性,避免因估计方法不同可能导致评估效应存在差异,本文将采用双重差分倾向匹配得分法(PSM-DID)检验前文分析结果的稳健性。

从表 1回归结果可知,整体城市与新进城市的双重差分结果均在1%的显著性水平上显著为负,说明长三角扩容显著改善整体城市和新进城市的劳动力错配程度。而原位城市的双重差分结果虽然为负但不显著,原因可能在于长三角作为我国经济发展最活跃的城市群,其原位城市经济发展水平远高于控制组城市,比如上海、南京、杭州等城市,在控制组城市难以找到合适的匹配城市,从而导致估计结果不显著。此外,可以看出三类分析单元的双重差分检验结果的绝对值大小呈现“新进城市>整体城市>原位城市”的关系,说明长三角扩容对新进城市劳动力错配程度的改善作用大于整体城市和原位城市,与合成控制法评估结果一致,验证上文研究结论的稳健性。

| 表 1 稳健性检验:长三角扩容政策实施对劳动力错配的影响 |

为了检验长三角扩容通过加快劳动力流动和提升最低工资标准改善劳动力错配程度的内在机制作用,本文将以劳动力流动和最低工资标准作为中介变量,构建中介效应模型以检验其机制作用是否显著。模型如下所示:

| $ \tau_{i t}=\alpha_{0}+\beta_{01}{ Dummy }_{i t}+\lambda Z_{i t}+\phi_{t}+\eta_{i}+\varepsilon_{i t} $ | (8) |

| $ M_{i t}=\alpha_{1}+\beta_{11}{ Dummy }_{i t}+\kappa Z_{i t}+\phi_{t}+\eta_{i}+\mu_{i t} $ | (9) |

| $ \tau_{i t}=\alpha_{2}+\beta_{21}{ Dummy }_{i t}+\beta_{22} M_{i t}+\theta Z_{i t}+\phi_{t}+\eta_{i}+\phi_{i t} $ | (10) |

其中,Mit为中介变量,在本文表示机制作用变量,分别为劳动力流动(plfit)和最低工资标准(MWit);Dummyit表示城市i在第t年是否实施扩容政策;Zit表示控制变量,主要包括人口密度(popdensity)、人均GDP(rgdp)、政府干预程度(government)、产业结构(structure)、外资依存度(fdi)、金融发展水平(finance)。

劳动力流动(plfit)。本文借鉴白俊红等(2017)测度研发人员流动的做法,采用引力模型测算要素空间流动,对长三角城市间的劳动力流动进行测算,选取城市间工资差距与房价差距作为引力模型的吸引力指标。劳动力流动具体计算步骤:第一步,计算从城市i与城市j之间的劳动力流动数量plfij=lnLi×lnWagej-Wagei×lnHousei-Housej×Dij-2,其中Li表示城市i的劳动力数量,Wagej和Wagei分别表示城市j和城市i的城镇单位在岗职工工资,Housej和Housei分别表示城市j和城市i的住宅平均销售价格,Dij则表示城市i和城市j之间的大弧距离;第二步,加总城市i与其他所有城市之间的劳动力流动数量plfi=∑ j≠iNplfij,从而测出每个城市与其他所有城市之间的总劳动力流动数量,在本文中进行对数处理。

最低工资标准(MWit)。本文主要通过浏览长三角城市群地方政府网站(主要是省人民政府网站、省人社厅、市劳保局)手动搜索22个地级市2003-2017年的最低工资标准数据,并以2003年为基期,根据各地级市CPI指数测算实际最低工资标准,在本文中对其取对数处理。

从模型可以看出中介效应检验分为三个步骤:首先,对方程(8)进行回归,考察实施扩容政策对劳动力错配的总体效应,若系数β01显著,则说明存在总体效应;然后,对方程(9)进行回归,判断实施扩容政策对中介变量的影响效应(β11);最后,对方程(10)进行回归,根据系数β21和β22大小及显著性判断直接效应和中介效应的大小。若中介效应模型的回归系数β11和β22都显著,则表明存在中介效应;在此前提下,若回归系数β21不显著,则存在完全中介效应,反之,则是存在部分中介效应。此外,若回归系数β11和β22至少有一个是不显著的,则需要进一步检验Sobel统计量以判断是否存在中介影响。

基于前文理论机制分析,长三角扩容政策可能通过“加快劳动力流动”和“提升最低工资标准”两个中介变量,对劳动力错配程度产生影响。为了验证长三角扩容改善城市劳动力错配程度的作用机制及其差异,本文分别从整体城市、原位城市和新进城市三类样本情况下探索内在机理差异。

表 2报告了整体城市样本下长三角扩容通过劳动力流动和最低工资标准影响劳动力错配的中介效应检验估计结果。第1列为中介效应模型的第一阶段估计结果,检验实施扩容政策对劳动力错配的影响,结果显示扩容政策系数显著为负,说明扩容政策显著降低了劳动力错配程度,与前文结论一致。第2列和第4列为中介效应模型的第二阶段估计结果,分别检验了实施扩容政策是否对中介变量劳动力流动和最低工资标准产生显著影响,结果表明其系数均显著为正,说明了长三角扩容有利于加快劳动力流动和提升最低工资标准。第3列和第5列则是中介效应模型的第三阶段估计结果,分别检验了劳动力流动和最低工资标准对劳动力错配的影响,估计结果表明,中介变量(劳动力流动和最低工资标准)对于劳动力错配的影响均在1%水平上显著为负,说明劳动力流动和最低工资标准有利于改善劳动力错配程度,验证了上文假说1和假说2。此外,模型回归中Dummyit的回归系数大小是显著为正的,主要原因可能在于:一般来说,发挥政策的直接效应可能存在一定的时滞性,某些政策实施在未来几年后才可能出现明显的较好效果,甚至在颁布政策初期在一定程度上可能导致直接效应出现反向作用。在本文中,对整体城市而言,发挥扩容政策效应均存在一定程度的滞后性,并不能直接发挥扩容政策对劳动力错配的正向改善作用,反而导致直接效应出现了反向加剧现象,但仅表示区域一体化对劳动力错配影响作用的直接效应,而总体效应仍是显著为负。第6列则是同时考虑了劳动力流动和最低工资标准作为中介变量时的回归结果,研究发现两者同时发挥了中介作用,改善劳动力错配程度。由估计结果可知,中介效应回归方程(9)和(10)的系数β11和β22都显著,支持了内在机制中介效应的存在性,但β21均显著,说明只存在部分中介效应,仅能部分解释总体效应。测算表明,劳动力流动和最低工资标准的中介效应占总体效应比例分为2.13%和2.41%,最低工资标准的边际作用更为明显。

| 表 2 中介效应模型机制验证结果(整体城市) |

进一步分析,结合第二阶段和第三阶段的估计结果可知,长三角扩容能显著有效加快城市间劳动力流动和提升城市最低工资标准,进而改善劳动力错配程度。即扩容政策的实施不仅有利于劳动力在城市间的合理自由流动,而且在一定程度上提升城市劳动力工资水平,吸引高技能高素质劳动力资源,从而优化劳动力在空间上的配置效率,进而推动长三角城市群扩大市场规模和有序竞争。因此,归纳起来讲,长三角扩容有效发挥劳动力流动机制和最低工资标准机制,从而缓解劳动力错配程度。

表 3报告了原位城市样本下长三角扩容通过劳动力流动和最低工资标准影响劳动力错配的中介效应检验估计结果。结果显示:不论是劳动力错配还是最低工资标准,中介效应回归方程中的系数β11和β22都显著,且β21不显著,因此说明对于原位城市而言,存在完全中介效应。结合第二阶段和第三阶段的估计结果可知,扩容政策实施可以完全通过加快劳动力流动和提升最低工资标准两种机制改善原位城市的劳动力错配程度,验证上文假说1和假说2。此外,第6列则是同时考虑劳动力流动和最低工资标准作为中介变量时的回归结果,结果显示劳动力流动的回归系数显著为负,而最低工资标准的回归系数尽管为负但不显著,原因可能在于相对而言,原位城市的最低工资标准较高,上涨幅度不大,进而对于改善劳动力错配程度的作用远低于劳动力流动带来的改善效应。可见:①长三角扩容能够有效突破原位城市的行政壁垒,加快城市间劳动力流动速度,原位城市可以获取更多的劳动力资源与自然资源;②长三角扩容有利于提升城市经济增长,原位城市最低工资标准随之上涨,从而倒逼当地企业增强技术创新,提升要素配置效率以应对劳动力成本的增加。总而言之,长三角扩容能够通过劳动力流动机制和最低工资标准机制改善新进城市的劳动力错配程度。

| 表 3 中介效应模型机制验证结果(原位城市) |

表 4报告了新进城市样本下长三角扩容通过劳动力流动和最低工资标准影响劳动力错配的中介效应检验估计结果。结果显示:对于劳动力错配而言,中介效应回归方程中的系数β11和β22显著,且β21也显著,说明劳动力错配的中介效应仅能解释部分总体效应,其中介效应占总体效应的比例为2.18%;对于最低工资标准而言,中介效应回归方程的系数β11和β22都显著,且β21不显著,说明最低工资标准的中介效应能完全解释总体效应。根据第二阶段和第三阶段的估计系数及其显著性可知,无论是劳动力错配还是最低工资标准,都是扩容政策改善新进城市劳动力错配的机制渠道,验证了上文假说1和假说2。可见:①长三角扩容弱化原位城市与新进城市的边界效应,降低了生产要素流动成本,新进城市可以吸引更多更优质的劳动力资源,提升企业技术创新能力,提升企业生产率。②长三角扩容有助于提升城市经济增长,新进城市最低工资标准随之上涨,迫使低效率企业主动退出市场,企业要素自由流向高效率企业,进而实现重新配置,优化要素配置效率。因此,长三角扩容能够通过劳动力流动机制和最低工资标准机制改善新进城市的劳动力错配程度。

| 表 4 中介效应模型机制验证结果(新进城市) |

综上所述,中介效应检验结果揭示了“长三角扩容→劳动力流动→劳动力错配”和“长三角扩容→最低工资标准→劳动力错配”的传导机制。

五、主要结论与启示在长三角区域一体化上升为国家战略及空间扩容至三省一市所有区域的背景下,正确认识和实证研究长三角城市群扩容与劳动力错配的关系,不仅有助于剖析和优化资源配置效率的动力渠道,更关系到推动区域一体化政策建设的制定与实施。本文在分析区域一体化影响劳动力错配的理论基础上,以2010年长三角城市群扩容为准自然实验,选取22个长三角城市经济协调会城市作为处理组,199个非协调会城市作为控制组,划分整体城市、原位城市和新进城市三类样本,以合成控制法为评估工具,模拟评估长三角扩容是否改善了整体城市、原位城市和新进城市的劳动力错配;进一步通过中介效应模型实证检验了长三角扩容影响劳动力错配的内在机理。主要研究发现如下:

(1) 从整体上来说,长三角扩容有助于改善整体城市、原位城市与新进城市的劳动力错配,且三者影响作用效果呈现“新进城市>整体城市>原位城市”的关系。其原因可能在于,相比较新进城市而言,原位城市经济发展水平和劳动力工资水平较高,其劳动力错配程度相对较轻,因此其受到的影响作用更小。此外,本文通过反事实检验、安慰剂法和PSM-DID显著验证合成控制法评估结果的有效性和稳健性。

(2) 本文重点探讨了长三角扩容影响劳动力错配的两条路径:“长三角扩容→劳动力流动→劳动力错配”和“长三角扩容→最低工资标准→劳动力错配”。结果显示:长三角扩容均能通过加快劳动力流动和提升最低工资标准两种途径矫正劳动力市场扭曲,改善劳动力错配,并且劳动力流动和最低工资标准在三大区域的中介效应作用存在差异。具体来说,对于整体城市而言,两种机制仅部分解释总体效应;对于原位城市而言,两种机制能完全解释总体效应;对于新进城市而言,劳动力机制仅能部分解释总体效应,而最低工资标准机制能完全解释总体效应。

本文的研究结论对推进城市群区域经济一体化建设,以及如何优化城市资源配置效率具有重要的参考价值。主要有以下两点启示:第一,要打破制约区域一体化的行政籓篱、体制机制障碍和贸易壁垒,扩大共同市场规模,形成统一开放、竞争有序的市场。现行的户籍制度、行政边界、贸易制度等在一定程度上限制了劳动力流动,加剧了劳动力错配程度,不利于城市群整体区域协调发展。打破城市边界限制,推进区域一体化制度创新,深化市场化改革,能够加快生产要素在城市间的自由流动,合理配置劳动力资源和完善劳动力市场制度,促进城市群经济协调发展,从而推进长三角区域经济一体化建设。第二,要尽快完善最低工资制度,科学合理提高最低工资标准,以吸引优质劳动力资源,提高资源配置效率。在推动长三角区域经济一体化进程中,各地要统筹兼顾劳动者权益与企业发展,建立最低工资评估体系,完善最低工资制度,科学确定增长幅度和频率。而科学调整提高最低工资标准,不但有利于吸引低收益地区的优质劳动力资源,同时也能提高城市群内劳动力要素市场化配置效率,改善城市群内部劳动力错配程度,进而推动形成一体化的劳动力市场。

尽管本文采用面板数据对区域一体化扩容的劳动力错配改善效应进行实证研究,但依然存在一些不足和有待改进之处:首先,模型设定可能违反因果识别的某些假定条件,因此可能存在内生性偏误;其次,基于数据所限,没有准确识别各城市在历年的劳动力流动乃至劳动力净流动数量,从而不能精准识别哪些城市获得更多的利益,哪些城市受到了损失;最后,本文政策启示的有效性和可行性也有待进一步的实践检验。总之,这些都是我们下一步研究的主要方向。

| [] |

白俊红、刘宇英, 2018, “对外直接投资能否改善中国的资源错配”, 《中国工业经济》, 第 1 期, 第 60-78 页。 |

| [] |

白俊红、王钺、蒋伏心、李婧, 2017, “研发要素流动、空间知识溢出与经济增长”, 《经济研究》, 第 7 期, 第 109-123 页。 |

| [] |

柏培文, 2012, “中国劳动要素配置扭曲程度的测量”, 《中国工业经济》, 第 10 期, 第 19-31 页。 |

| [] |

蔡昉、王德文、曲玥, 2009, “中国产业升级的大国雁阵模型分析”, 《经济研究》, 第 9 期, 第 4-14 页。 |

| [] |

曹玉书、楼东玮, 2012, “资源错配、结构变迁与中国经济转型”, 《中国工业经济》, 第 10 期, 第 5-18 页。 |

| [] |

陈永伟、胡伟民, 2011, “价格扭曲、要素错配和效率损失: 理论和应用”, 《经济学(季刊)》, 第 4 期, 第 1401-1422 页。 |

| [] |

龚关、胡关亮, 2013, “中国制造业资源配置效率与全要素生产率”, 《经济研究》, 第 4 期, 第 4-15, 29 页。 |

| [] |

韩剑、郑秋玲, 2014, “政府干预如何导致地区资源错配——基于行业内和行业间错配的分解”, 《中国工业经济》, 第 11 期, 第 69-81 页。 |

| [] |

黄文彬、王曦, 2020, “流动成本与城市间劳动力配置效率”, 《南方经济》, 第 3 期, 第 24-39 页。 |

| [] |

黄建烨, 2021, “最低工资、资源配置扭曲与企业规模分布——基于中国工业企业数据的实证分析”, 《财经论丛》, 第 1 期, 第 1-13 页。 |

| [] |

梁琦、王斯克, 2019, “最低工资标准、空间溢出与劳动力错配”, 《湖南师范大学社会科学学报》, 第 4 期, 第 83-91 页。 |

| [] |

李旭超、罗德明、金祥荣, 2017, “资源错置与中国企业规模分布特征”, 《中国社会科学》, 第 2 期, 第 25-43+205-206 页。 |

| [] |

刘甲炎、范子英, 2013, “中国房产税试点的效果评估: 基于合成控制法的研究”, 《世界经济》, 第 11 期, 第 117-135 页。 |

| [] |

刘乃全、吴友, 2017, “长三角扩容能促进区域经济共同增长吗”, 《中国工业经济》, 第 6 期, 第 79-97 页。 |

| [] |

刘瑞翔, 2019, “区域经济一体化对资源配置效率的影响研究——来自长三角26个城市的证据”, 《南京社会科学》, 第 10 期, 第 27-34 页。 |

| [] |

刘伟江、吕镯, 2018, “'营改增'、制造业服务化与全要素生产率提升——基于DI合成控制法的实证研究”, 《南方经济》, 第 5 期, 第 1-21 页。 |

| [] |

刘志彪、孔令池, 2019, “长三角区域一体化发展特征、问题及基本策略”, 《安徽大学学报(哲学社会科学版)》, 第 3 期, 第 137-147 页。 |

| [] |

刘志彪、凌永辉, 2020, “结构转换、全要素生产率与高质量发展”, 《管理世界》, 第 7 期, 第 15-29 页。DOI:10.3969/j.issn.1002-5502.2020.07.004 |

| [] |

潘越、杜小敏, 2010, “劳动力流动、工业化进程与区域经济增长——基于非参数可加模型的实证研究”, 《数量经济技术经济研究》, 第 5 期, 第 34-48 页。 |

| [] |

强永昌、杨航英, 2020, “长三角区域一体化扩容对企业出口影响的准自然实验研究”, 《世界经济研究》, 第 6 期, 第 44-56+136 页。 |

| [] |

宋马林、金培振, 2016, “地方保护、资源错配与环境福利绩效”, 《经济研究》, 第 12 期, 第 47-61 页。DOI:10.3969/j.issn.1005-2674.2016.12.006 |

| [] |

王小霞、蒋殿春、李磊, 2018, "最低工资上升会倒逼制造业企业转型升级吗?——基于专利申请数据的经验分析", 第12期, 第126-137页。 |

| [] |

徐现祥、李郇, 2005, “市场一体化与区域协调发展”, 《经济研究》, 第 12 期, 第 57-67 页。 |

| [] |

杨汝岱, 2015, “中国制造业企业全要素生产率研究”, 《经济研究》, 第 2 期, 第 61-74 页。 |

| [] |

尤济红、陈喜强, 2019, “区域一体化合作是否导致污染转移——来自长三角城市群扩容的证据”, 《中国人口·资源与环境》, 第 6 期, 第 118-129 页。 |

| [] |

袁志刚、解栋栋, 2011, “中国劳动力错配对TFP的影响分析”, 《经济研究》, 第 7 期, 第 4-17 页。 |

| [] |

赵领娣、徐乐, 2019, “基于长三角扩容准自然实验的区域一体化水污染效应研究”, 《中国人口·资源与环境》, 第 3 期, 第 50-61 页。 |

| [] |

赵瑞丽、孙楚仁、陈勇兵, 2016, “最低工资与企业出口持续时间”, 《世界经济》, 第 7 期, 第 97-120 页。 |

| [] |

赵志耘、刘晓路、吕冰洋, 2006, “中国要素产出弹性估计”, 《经济理论与经济管理》, 第 6 期, 第 5-11 页。 |

| [] |

宗慧隽、李真, 2020, “最低工资标准、劳动力市场分割与资源配置效率”, 《产业经济研究》, 第 4 期, 第 74-89 页。 |

| [] |

Abadie A., Gardeazabal J., 2003, "The Economic Costs of Conflict: A Case Study of the Basque Country". American Economic Review, 93(1), 113–132.

|

| [] |

Abadie A., Diamond A., Hainmueller J., 2010, "Synthetic Control Methods for Comparative Case Studies: Estimating the Effect of California's Tobacco Control Program". Journal of the American Statistical Association, 105(490), 493–505.

|

| [] |

Braakmann N., Vogel A., 2011, "How does Economic Integration Influence Employment and Wages in Border Regions? The Case of the EU Enlargement 2004 and Germany's Eastern Border". Review of World Economics, 147(2), 303–323.

|

| [] |

Chen X.D., Huang B.H., 2016, "Club Membership and Transboundary Pollution: Evidence from the European Union Enlargement". Energy Economics, 53, 230–237.

|

| [] |

David H., Manning A., Smith C.L., 2016, "The Contribution of the Minimum Wage to US Wage Inequality over Three Decades: A Reassessment". American Economic Journal Applied Economics, 8(1), 58–99.

|

| [] |

Elsner B., 2013, "Does Emigration Benefit the Stayers? Evidence from EU Enlargement". Journal of Population Economics, 26(2), 531–553.

DOI:10.1007/s00148-012-0452-6 |

| [] |

Hsieh C.T., Klenow P., 2009, "Misallocation and Manufacturing TFP in China and India". The Quarterly Journal of Economics, 124(4), 1403–1448.

|

| [] |

Inklaar R., Lashitew A.A., Timmer M.P., 2017, "The Role of Resource Misallocation in Cross-country Differences in Manufacturing Productivity". Macroeconomic Dynamics, 21(3), 733–756.

|

| [] |

Murphy A., 2006, "The May 2004 Enlargement of the European Union: View from Two Years Out". Eurasian Geography & Economics, 47(6), 635–646.

|

| [] |

Rapacki R., Prochniak M., 2019, "EU Membership and Economic Growth: Empirical Evidence for the CEE Countries". The European Journal of Comparative Economics, 16(1), 3–40.

|

| [] |

Reinsdorf, M. and M. Cover, 2005, Measurement of Capital Stocks, Consumption of Fixed Capital, and Capital Services, Report on a Presentation to the Central American Ad Hoc Group on National Accounts, Santo Domingo, Dominican Republic.

|

| [] |

Restuccia D., Rogerson R., 2008, "Policy Distortions and Aggregate Productivity with Heterogeneous Establishments". Review of Economic Dynamics, 11, 707–720.

|

| [] |

Riley R., Bondibene C. R., 2015, "Raising the Standard: Minimum Wages and Firm Productivity". Labour Economics, 44, 27–50.

|

| [] |

Thi N. P., Khac N. M., 2019, "Resource Misallocation of SMEs in Vietnamese Manufacturing Sector". Journal of Small Business and Enterprise Development, 26(3), 290–303.

|