2019年国务院印发《科技领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案》,明确了央地间财政科技支出权责关系,同时也开启了科技创新领域的央地间分权治理模式。科技领域的央地间分权治理要求与之相匹配的经济分权治理模式。1994年的分税制改革标志着我国财政领域分权制度改革的重启,但并未从根本上改变财政收支责任失衡的问题;并且财政分权强化了地方政府预算约束,迫使地方政府加强对金融资源的管控,逐渐形成了金融领域的央地间分权模式(何德旭、苗文龙,2016)。央地间经济权力结构的合理化能够有效发挥中央政府宏观战略优势和地方政府信息与本地专业化优势,促进财政支出效率提升(Xu,2011),会对创新驱动发展背景下地方政府职能发挥与地方创新水平提升产生显著的促进作用;而经济权力的结构性失衡则会抑制地方政府创新偏好(李政、杨思莹,2018a),导致区域创新效率损失。因此,本文将从“财政—金融关联”的视角出发(陈宝东、邓晓兰,2017),考察我国中央与地方政府间经济分权制度改革对城市创新水平的影响。

现有研究关注到了中国分权制度改革对于地方创新型经济发展的影响,并且部分文献肯定了创新驱动发展战略背景下的中国分权制度改革成就。例如,从财政分权的创新效应来看,台航等(2018)研究发现,财政分权提高了地方政府的公共服务能力,会强化企业创新激励,促进企业创新水平提升。赵文哲(2008)通过省级面板数据研究发现,财政分权促进了省份前沿技术进步。李政、杨思莹(2018a)认为,财政分权有利于发挥地方政府信息优势,保障财政科技支出的灵活性和地区适宜性,能够提升财政科技支出效率,促进区域科技创新。当然,也有研究发现,财政分权并不利于区域创新水平提升,这主要是由于分权制度改革使得央地间形成了一种委托代理关系,中央政府难以有效约束地方政府的经济规模偏好。例如,Yang et al.(2020)研究发现,财政分权抑制了地方政府科技投入激励,不利于政府创新职能的发挥,并且中央政府难以有效约束地方政府参与创新活动的行为,导致政府科技支出的低效率。从微观角度来看,谢乔昕、宋良荣(2019)指出,财政分权在赋予地方政府财政支出自主权的同时,也使得地方政府扭曲企业投资激励,减少企业、尤其是经济影响力较大企业的创新投入,不利于地方科技创新水平提升。

金融分权是经济分权的另一个重要形式,由于对金融分权概念界定不清等原因,现有研究对金融分权的量化分析相对有限(洪正等,2020),更少有研究探讨金融分权的创新效应。在少数相关文献中,何美玲等(2019)从微观层面考察了金融分权对企业技术进步率的影响,发现金融分权提升了企业技术进步率,并且这种作用效果存在着显著的“倒U型”特征。就其作用机制而言,金融分权会缓解企业融资约束,提高企业创新激励;并且金融分权还会优化资源配置,提升企业全要素生产率。与上述研究结论相反,李屹然、谢家智(2020)基于省级面板数据研究发现,金融分权体制下成本转嫁形成的外溢效应不利于地方创新水平提升,显性金融分权和隐性金融分权对地方创新均具有显著的抑制作用。

综上分析可见,现有对于经济分权创新效应的研究仍存在较大分歧,其原因包括诸多方面。例如,现有研究多将财政分权与金融分权割裂开来进行研究,单独考察财政分权对科技创新的影响或金融分权对科技创新的影响,忽视了两者之间的内在关联与互动机制。再如,研究视角差异也会导致上述分歧,例如前述省级层面的研究仍相对宏观,经济分权政策难以真正影响到微观企业;而微观企业层面的研究容易忽略分权制度改革的宏观效应,因此,不同层面的研究会得出相反的结论。此外,基于不同实证分析方法所得出的结论也可能会存在一定的差异。

本文将在已有研究基础上做如下改进,以试图澄清现有分歧。第一,将财政分权与金融分权置于同一分析框架下,考察中国式经济分权制度改革的创新效应,并考察财政分权与金融分权的交互作用对城市科技创新的作用效果,以分析我国金融与财政领域分权制度改革的协同性特征。第二,不同于以往基于省级层面或微观企业层面的研究,本文基于城市面板数据,从中观角度入手进行研究。如前所述,创新活动具有外部性特征,基于企业层面的分析容易忽视创新活动的溢出效应,导致估计结果出现偏差;而相对于省级层面,城市层面的改革实践往往更具针对性和可操作性(李政、杨思莹,2018b)。因此,本文基于中观城市层面数据展开系统研究。第三,本文不仅基于双向固定效应模型考察中国分权制度改革对城市创新水平的影响,还运用多种方法进行稳健性检验,并基于分位数回归模型考察分权制度改革对城市创新水平影响的动态轨迹,多种现代计量分析方法的应用使得本文结论更加稳健。

二、理论基础与研究假说经济分权是一把双刃剑,现有研究对于分权的经济效应与社会效应进行了较为广泛的研究,并运用相关经济理论阐释了分权的重要意义与负面影响。首先,从分权对经济发展的促进效应来看,经济分权体制下的地方政府竞争被认为是区域经济高速增长的重要制度保障(Li and Zhou, 2005)。一方面,经济分权提高了地方政府支出权限和努力程度,有利于发挥地方政府本地信息优势,提高了政府支出效率和公共物品供给质量(Tiebout,1956;Grisorio and Prota, 2015);另一方面,政治集权背景下的经济分权使得地方政府获得了推动地方经济规模扩张的政绩激励,为了积累晋升资本,地方政府往往将更多的财政支出配置到短期内拉动经济增长的领域(傅勇、张晏,2007)。因此,政治集权与经济分权的央地间关系导致地方政府之间形成了“为增长而竞争”的地区间竞争格局,这在一定程度上促进了地方经济增长。但是,规模导向的竞争规则并不符合中国可持续发展的现实需求,无序的地区间竞争加剧了市场分割和要素市场扭曲,导致资源错配、粗放型增长和无质量增长(李政、杨思莹,2018b)。一方面,分权使得央地间形成了一种委托代理关系,中央政府难以有效约束既有晋升机制下地方政府“重经济规模、轻发展质量”的投资偏好(吴延兵,2017)。地方政府倾向于将可控的资源尽可能多地投入到能够短期带动经济迅速增长的领域中,忽视了这一领域投资的民生、创新、生态等社会成本;另一方面,经济分权的一个必然结果是诱发地方政府官员腐败(Guo and Zheng, 2012)。地方官员具有“经济人”与“政治人”双重属性,当经济分权赋予地方政府更大的财政支出自主权时,难以避免会出现地方政府以权寻租行为。由此,分权非但难以发挥地方政府的信息优势,反而会因腐败的扭曲机制而抑制政府财政支出效率(Bardhan,1997)。由此可见,经济分权是一把双刃剑,对于区域经济增长具有一定的促进作用,但却难以有效带动经济发展质量的提升。

从财政分权的创新效应来看,科技创新的强外部性特征及其对政府力量的依赖是财政分权影响地区创新水平的重要理论前提(Guan and Chen, 2012),而财政分权会在很大程度上决定政府科技支出规模、结构与效率(李政、杨思莹,2018b),这是财政分权影响科技创新的充分条件。首先,科技创新具有强外部性特征,尤其是基础研究领域的科技创新,具有投入大、风险高和不确定性强等特征,市场机制难以有效引导社会资源向基础科研领域集聚。因此,政府需要以补贴等方式引导社会资源参与基础领域科技创新,并通过专利保护等方式强化对创新主体的权益保障。分权体制下中央政府向地方政府让渡部分财政支出权限和能力的同时,也赋予了地方政府财政支出责任。尤其在创新驱动发展战略背景下,地方政府在技术开发和转化应用等方面承担了更多的职能①。由此可见,地方政府具有创新职能,是引领和推动地区科技创新水平提升的重要力量。正如Lee(2011)所指出的,财政支出是发挥政府创新职能的前提和基础,而财政分权保障了地方政府的科技支出能力,强化政府创新职能,有利于促进地区创新水平提升(周彬、邬娟,2015)。例如,周克清等(2011)以及白俊红、戴玮(2017)等研究均发现,科技创新具有生产性公共物品属性,央地间分权体制下地方政府具有提高科技创新支出的内在激励,财政分权能够有效提升地方政府科技支出能力,保障政府创新职能的有效发挥。其次,财政分权能够提升政府科技支出能力和效率,促进地方科技创新。一方面,财政分权具有一定的激励作用,在扩大地方政府财政支出权限的同时,提高其财政努力程度和支出的责任感,方便地方政府对财政科技支出进行跟踪监督与评价,从而提高地方政府参与创新活动效率(Qian and Weingast, 1997);另一方面,从央地间信息不对称角度来看,地方政府对本地区经济与科技更具专业化了解,财政分权与创新分权使得地方政府有能力直接参与到地区创新活动中,发挥地方政府在区域创新中的自主性,有效利用本地信息和专业化优势,因地制宜制定创新政策,提高地方创新战略的科学性和财政科技支出的有效性(李政、杨思莹,2018b)。

① 2019年国务院印发《科技领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案》,明确了央地间财政科技支出权责关系:中央财政重点支持全局性、基础性、长远性以及面向科技前沿、国家重大需求和国民经济主战场的重大科技任务,地方财政则侧重技术开发与转化应用。

当然,财政分权带来的一系列问题也可能会弱化地方政府创新职能,影响财政科技支出效果。首先,从政府科技创新偏好来看,由于央地间的委托代理关系,财政分权使得中央政府难以有效遏制地方政府“重规模、轻创新”的投资偏好(吴延兵,2017),当科技创新尚未成为中央政府考核地方官员治理绩效的刚性指标时,规模导向的晋升锦标赛机制使得地方政府缺乏创新激励。这是由于科技创新具有投资规模大、风险高、易被模仿和侵权等特征,某一地区科技创新产出可能会在短时间内推动其他地区经济社会发展。这种“为他人做嫁衣”的行为不符合地方政府支出偏好(李政、杨思莹,2018b)。因此,财政分权导致地方缩减政府科技支出,直接影响政府职能发挥,不利于城市创新水平提升(Borge et al., 2014)。其次,由于分权制度与央地间财政监管制度缺乏有效协同,财政分权极易导致地方官员腐败,抑制政府科技支出效果。一方面,官员腐败具有“攫取之手”的特征(Ugur,2014),而科技创新领域的财政支出效果难以精准量化和评价,导致创新领域的腐败行为多发,甚至挤出企业等创新主体研发支出,不利于地方创新水平提升;另一方面,科技管理部门的官员腐败会扭曲政府科技支出,导致创新资源错配,不利于地方科技创新水平提升(Mungiu-Pippidi,2015)。综合上述分析,本文提出一组相对立的假说:

H1a:财政分权会促进地区创新水平提升。

H1b:财政分权会抑制地区创新水平提升。

现有文献对于经济分权问题的研究大多仅关注了财政分权,对于金融分权的相关探讨相对有限(洪正、胡勇锋,2017)。金融分权是金融资源支配、监管等权责关系在不同主体间的划分,一方面体现为央地间金融资源配置的权责关系,即中央政府向地方政府让渡部分金融资源配置权限,也就是所谓的金融分权I,这也是金融分权的狭义概念;另一方面表现为政府与市场两种金融资源配置机制的边界特征,即金融分权II,例如政府对市场机制配置金融资源的过度干预、金融机构民营化、市场化等。本文所探讨的金融分权主要是指金融分权I,即央地间金融权力结构。

金融发展水平与城市科技创新密切相关,良好的金融服务是地区创新水平提升的重要保障(赵增耀等,2016)。一方面,从缓解地方政府预算约束的角度来看,金融分权使得地方政府能够支配更多的生产和创新要素,有利于强化地方政府创新职能,弥补市场机制在配置创新资源过程中的失灵问题,提升地方科技创新水平。现有研究表明,政府科技支出具有生产性公共物品属性(周克清等,2011),因此,规模导向的晋升激励机制下地方政府具有扩大科技支出的投资偏好。当政府面临着财政预算约束时,金融分权为地方政府加大科技创新投入提供了可能性,能够满足地方政府创新投资的资金缺口,强化政府创新职能。例如,地方性金融机构(诸如地方投融资平台、城市商业银行、城市银行、农村商业银行等)的建立缓解了地方政府预算约束,能够满足地方政府投资需求(傅勇、李良松,2017)。具有创新偏好的地方政府能够通过地方性金融机构进行融资,扶持创新型企业发展,以提高城市创新水平(何美玲等,2019)。此外,从企业角度来看,金融分权体制下政府参与和引导金融资源配置,能够有效提升企业外部融资效率,缓解企业研发面临的融资缺口,为地区创新发展奠定微观基础。何美玲等(2019)研究发现,金融分权水平较高的地区企业融资效率也较高;另一方面,从提高金融资源配置效率的角度来看,金融分权使得地方金融监管部门获得了更大的金融资源配置权限,有利于充分发挥地方金融机构的信息优势,提高金融资源配置效率和金融服务实体经济创新发展的能力。从信息经济学理论来看,中央与地方之间存在着信息摩擦,地方政府对本地经济与科技发展具有更加清晰的了解。因此,赋予地方政府一定的金融资源配置与监管权限能够更加有效地推动地方创新水平提升(Tiebout,1956)。

然而,金融分权的本质是地方政府对金融资源配置与监管权力的竞争,其结果是地方政府对金融资源配置的直接干预,并导致金融资源错配(靳来群等,2015),影响城市创新水平提升。一方面,金融分权体制下地方政府会过度干预信贷市场,产生权力寻租,导致政府主导下信贷资源向国有企业或具有较强政商关联的民营企业集聚(靳来群等,2015)。但现有研究多指出,国有企业外部融资门槛相对较低,并且往往具有较低的创新效率(吴延兵,2012),而政商关联会在很大程度上抑制和降低民营企业创新激励和创新绩效(Kleer,2010;管考磊,2019)。因此,金融分权导致地方信贷资源配置不再以效率为核心,而是以满足地方政府资金使用需求和市场效率为双重目标,并且政府在信贷资源配置中具有较强的主动权,极易导致信贷资源错配,并抑制城市创新水平提升。另一方面,从官员的“政治人”属性分析,类似于财政分权体制下政府偏好于能够在短时间内带动经济迅速增长的生产性领域投资(李政、杨思莹,2018a),金融分权背景下地方政府同样偏好于规模导向的投资行为,忽视创新等外部性较强、投资回报周期较长的科技领域投资。地方政府会通过公共债务等方式直接融资,并投向能够短期带动经济规模扩张的生产性领域,从而挤出创新领域的公共投资,不利于城市科技创新。同时,政府投资具有一定的示范效应,会带动民间投资向生产性领域集聚,导致社会创新投入难以达到合意规模,抑制城市科技创新。在上述分析基础上,本文提出如下一组对立假说:

H2a:金融分权会促进地区创新水平提升。

H2b:金融分权会抑制地区创新水平提升。

作为具有互补性特征的两类分权制度安排,财政分权与金融分权有着内在的必然联系(熊虎、沈坤荣,2019)。合理的财政与金融分权制度组合是最大化地方政府发展职能的重要保障(Qian and Roland, 1998)。但现有研究普遍发现,中国分权制度改革尚处在探索优化阶段,各领域分权制度改革缺乏协同性、完整性和系统性,难以有效促进我国创新型经济发展(李政、杨思莹,2018b)。并且现有研究也普遍证实,财政与金融分权制度改革的匹配程度较差,两者交互作用会对地方经济发展产生负面影响。例如,熊虎、沈坤荣(2019)研究发现,财政分权与金融分权共同内生于中国经济改革与发展的实践中,但在中国特色的央地间财政金融关系构建中,两类分权制度建设进程却存在较大差异:现行的央地间财政支出权责边界关系较为清晰,但金融领域的央地间权责关系构建尚缺乏有效的制度安排。在既定的财政分权制度体系下,面临预算约束的地方政府将强化对金融资源配置的干预,由此扭曲金融资源配置,降低企业创新偏好与研发绩效。吕勇斌等(2020)研究表明,当前中国财政金融分权尚未形成良性互动,相对稳定的央地间财政权力结构与浮动的央地间金融权力结构并不能有效匹配,难以适应经济发展的需要。余世勇、朱咸永(2019)研究也发现,我国金融分权缺乏合理的制度安排,抑制了财政分权对经济增长的促进作用。可见,从“财政—金融关联”角度来看,当前我国分权制度改革过程中,财政分权制度与金融分权制度缺乏有效协同,这必然会影响到创新型经济发展背景下的政府职能发挥,财政分权与金融分权交互作用会抑制城市科技创新。

但是从理论上讲,在其他因素不变的条件下,财政分权与金融分权之间存在着一种此消彼长的稳定关联(洪正、胡勇锋,2017),中央政府在提高财政分权程度时,往往会下放部分金融支配权限,以保障地方政府收支。因此,如果金融分权能够有效促进城市科技创新(如果H2a成立),那么财政分权与金融分权两者交互影响确实会对科技创新产生抑制作用;而如果金融分权会导致地方金融资源配置扭曲、进而抑制城市科技创新(如果H2b成立),那么财政分权与金融分权两者交互影响则会对城市创新产生促进作用。综上分析,本文提出第三组对立假说:

H3a:我国金融分权制度与财政分权制度缺乏有效协同,当金融分权促进城市创新时,财政分权与金融分权两者交互影响会抑制城市创新。

H3b:我国金融分权制度与财政分权制度缺乏有效协同,当金融分权抑制城市创新时,财政分权与金融分权两者交互影响会促进城市创新。

三、实证方法 (一) 模型构建为了考察中国分权制度改革对城市创新的影响,即考察假说1和假说2中两组对立假说何者成立,本文将构建如式(1)所示面板固定效应模型:

| $ {\rm{ }}inn{o_{it}} = {\alpha _0} + {\alpha _1}fisde{c_{it}} + {\alpha _2}finde{c_{it}} + \sum {{\alpha _j}} {X_{jt}} + {\mu _i} + {\nu _t} + {\varepsilon _{it}} $ | (1) |

其中,i表示城市编号,t表示年份,inno表示i城市t年的科技创新水平,是本文的被解释变量。本文将我国分权制度改革分为财政分权(fisdec)和金融分权(findec)两类,α1和α2分别表示两类分权制度改革对城市创新的影响效果。X表示影响城市创新的其他变量集合,包括地方经济规模、人力资本水平、产业结构特征等变量。μi表示城市虚拟变量,vt表示时间虚拟变量,εit为随机误差项。

对于不同创新水平的城市,其科技创新活动的开展对政府创新政策的依赖程度不同,导致分权制度改革对于政府创新职能、乃至于对城市创新水平产生差异化影响。为此,本文设置分位数回归模型考察分权制度改革对城市创新影响的动态轨迹,即随着城市创新水平提升,分权制度改革的创新效应呈现出怎样的动态变化特征。模型设定如式(2)所示:

| $ inn{o_{q, it}} = {\alpha _{q, 0}} + {\alpha _{q, 1}}fisde{c_{q, it}} + {\alpha _{q, 2}}{\rm{ }}finde{c_{q, it}} + \sum {{\alpha _{q, j}}} {X_{q, jit}} + {\mu _{q, i}} + {\nu _{q, t}} + {\varepsilon _{q, it}} $ | (2) |

其中,q表示分位点,innoq, it表示q分位点对应的城市创新水平。αq, 1和αq, 2分别表示q分位点下财政分权和金融分权对城市创新水平的影响效果。

此外,为了考察财政分权与金融分权的交互作用对城市创新水平的影响,本文进一步设定财政分权与金融分权的交互项,并构建如式(3)所示回归模型。其中,α3反映出财政分权与金融分权的交互作用对城市创新的影响效果,能够验证假说3成立与否。

| $ {\rm{ }}inn{o_{it}} = {\alpha _0} + {\alpha _1}fisde{c_{it}} + {\alpha _2}{\rm{ }}finde{c_{it}} + {\alpha _3}{\rm{ }}fisde{c_{it}} \times {\rm{ }}finde{c_{it}} + \sum {{\alpha _j}} {X_{jit}} + {\mu _i} + {\nu _t} + {\varepsilon _{it}} $ | (3) |

城市层面创新水平的测度方法相对有限,但多以专利为基础构建相应的指标。三种类型的专利中,发明专利被认为是最具创新价值和市场价值的创新产出类型,因此本文借鉴现有多数研究做法,使用城市人均发明专利申请量作为创新水平的测度指标,并且使用城市人均三种专利总量作为替代变量进行稳健性检验。上述指标中,城市人口数量来源于EPS数据平台,专利相关数据来源于中国研究数据服务平台。

财政分权和金融分权是本文的核心解释变量。对于财政分权的测度,现有研究多借鉴傅勇、张晏(2007)的做法,从财政支出分权的角度加以测算,即采用地方人均财政预算内支出占中央、省级与城市人均预算内支出之和的比重近似测度财政分权水平。对金融分权的测度,本文借鉴何德旭、苗文龙(2016)的做法,用城市银行存贷款余额占全国银行存贷款余额的比值加以测度。分权制度改革所涉及的变量数据来源于EPS数据服务平台。

此外,本文还对影响城市创新水平的其他各类因素加以控制:地方科技创新水平离不开开放的创新环境,离不开国外的技术与知识交流。外商直接投资(fdi)是知识交流与传播的重要载体,本文用城市实际利用外商直接投资金额占地区生产总值比重测度对外开放水平。创新同样离不开人力资本,尤其是高素质人才。高校在校生人数能够较好地反映出城市人力资本集聚水平(hum),本文用高等学校在校生人数占总人口比重作为城市人力资本集聚水平的测度指标。金融发展水平(fincial)决定了企业等主体开展创新活动时所面临的融资约束程度,较高的金融发展水平有利于弥补创新活动的融资缺口,促进创新活动开展,因此本文用银行存贷款余额占地区生产总值的比重测度城市金融发展水平。经济规模扩张为科技创新奠定了要素基础,本文用地区生产总值的对数值测度城市经济规模(lnGDP)。创新活动的高效开展需要与之相匹配的产业基础条件,产业结构升级有助于创新效率和水平的提升。本文用非农产业增加值占地区生产总值的比重测度城市产业结构水平(industry)。创新离不开政府支持,政府科技支出对于弥补市场机制不足、优化创新资源配置具有一定的促进作用;但过大的政府规模和政府支出会挤出企业创新投入,干扰市场机制的正常运行。本文用政府财政科技支出占一般预算支出比重测度政府对科技创新的支持力度(g_tec),用财政支出占地区生产总值比重测度政府规模(g_scale)。上述数据皆来源于EPS数据平台。

本文将基于我国285个城市2003年至2016年面板数据展开实证分析,所涉及指标的统计特征如表 1所示。为了初步分析不同变量与城市创新水平间的关系,表 1最后一列给出了城市创新水平与各变量的相关系数,其中财政分权与金融分权程度与城市创新水平均存在显著的正相关关系,这可能是由于我国分权制度改革促进了城市创新水平提升。当然,这一结论仍需进一步实证验证。

| 表 1 变量的描述性统计 |

分权制度改革直接影响地方政府在区域创新活动中的作用发挥,会对城市创新水平产生显著影响。本文基于城市面板数据对式(1)所示回归模型进行估计,以考察分权制度改革对城市创新的作用效果,结果如表 2所示。回归(1)和回归(2)分别给出了财政分权和金融分权对城市创新水平的估计结果。从中可以看出,财政分权和金融分权对城市创新水平的系数分别在5%和1%的水平下显著为正,这一结果表明,无论是财政分权还是金融分权,均能有效促进城市创新。此外,将财政分权与金融分权同时带入式(1)进行估计,结果如回归(3)所示。与前两组回归相似,财政分权与金融分权的估计系数均显著为正。综合上述结果可见,我国经济领域的分权制度改革显著促进了城市科技创新,证实了假说1a和假说2a。这可能是由于分权制度改革有利于发挥地方政府本地信息优势和专业化优势,同时分权也提高了地方官员的财政努力程度和支出效率,强化地方政府在区域创新发展中的职能,能够有效促进城市创新。此外,创新是经济社会发展的重要驱动力,因此本文中城市创新水平与诸多控制变量间可能存在着反向因果关系,并由此导致内生性问题和估计偏误。为了解决这一问题,本文进一步将所有控制变量做滞后一期处理,以克服反向因果关系对实证分析造成的影响,估计结果如回归(4)至回归(6)所示。三组回归中财政分权与金融分权的系数均在1%的显著性水平下为正,同样说明中国分权制度改革促进了城市创新。

| 表 2 基准回归 |

本文首先采用替换被解释变量的方式进行稳健性检验。不同于基准回归中使用人均发明专利申请量衡量城市创新,此处本文将使用城市人均三种专利申请总量作为被解释变量代入式(1)进行估计,结果如表 3中回归(1)和回归(2)所示。其中,回归(1)和回归(2)分别考察了财政分权和金融分权对城市创新的影响。可以看出,财政分权和金融分权对城市创新的估计系数均显著为正,说明分权制度改革有利于促进城市创新,与前述结论一致。

| 表 3 稳健性检验 |

其次,考虑到省会城市、计划单列市与直辖市等城市在某一省份、甚至全国范围内的特殊地位,国家或省级政府通常这类城市作为区域创新中心,予以特殊的创新扶持政策。此外,相对于一般城市,省会城市、计划单列市和直辖市往往能够凭借自身经济、交通、文化等软硬件基础设施优势集聚大量、优质的创新资源,创新型经济发展走在地区或全国前列,远高于一般地级市水平。因此,本文进一步剔除省会城市、计划单列市和直辖市样本,基于调整后的样本对式(1)进行估计,结果如表 3中回归(3)和回归(4)所示。从中可以看出,财政分权的估计系数在5%的水平下显著为正,而金融分权的估计系数在1%的水平下显著为正,均与前述结论一致。

最后,除了前述控制变量的逆向因果关系会导致内生性问题外,式(1)所示回归模型还会在一定程度上面临着遗漏变量的问题,例如文化、制度、知识传播等变量都是影响城市创新的重要因素,但由于难以量化等原因,上述因素都未能得到有效控制。此外,城市创新可能也会反向影响我国分权制度改革(李政、杨思莹,2018a),并由此导致内生性问题。为此,本文借鉴甘行琼等(2020)的做法,使用滞后一期的财政分权和滞后一期的金融分权分别作为财政分权和金融分权的工具变量,并基于两阶段最小二乘方法进行估计,结果如表 3中回归(5)和回归(6)所示。其中,财政分权和金融分权的估计结果均显著为正,说明中国分权制度改革促进了城市创新,同样证实了前述结论的稳健性。

(三) 分位数回归为了考察中国分权制度改革对城市创新影响的动态轨迹,本文选择0.1、0.25、0.5、0.75和0.9五个分位点,对式(2)所示回归模型进行估计,结果如表 4所示。不同分位点对应不同的城市创新水平,分位点越低表示城市创新水平越低。从表 4可以看出,不同分位点上财政分权对城市创新水平的估计结果存在较大差异:当分位点低于0.5时,财政分权对城市创新水平的回归系数均至少通过了5%的显著性水平检验且为正,并且随着分位点的提高,财政分权的估计系数逐渐增大。这一结果表明,当城市创新处于相对较低的水平时,财政分权会显著促进城市创新,并且随着城市创新水平的提升,财政分权的创新效应会逐渐增强。而当分位点处于0.75处和0.9处时,财政分权对城市创新水平的回归系数虽然为正,但并不显著;并且财政分权的估计系数值逐渐变小。由此可以看出,随着城市创新水平的提升,财政分权的创新效应呈现出先增强、后减弱的动态变化特征。这可能是由于创新水平较低的城市一般也是市场化发展相对滞后的城市,城市创新生态系统尚未完全建立起来,科技创新在很大程度上由政府主导或引导,创新活动对政府力量具有较强的依赖性。此时,财政分权制度改革会强化地方政府创新职能,促进城市创新水平提升。而当城市创新达到相对较高水平时,以企业为主体的创新生态系统也逐渐完善,市场机制配置创新资源效率较高,创新活动对政府力量的依赖逐渐减弱。此时,财政分权制度改革虽然能够强化地方政府职能,但对城市创新的影响相对较弱。

| 表 4 分位数回归 |

从金融分权对城市创新水平的分位数回归结果来看,在各分位点上金融分权对城市创新的估计系数均显著为正,说明金融分权制度改革能够强化地方政府创新职能,促进城市创新。从不同分位点上的估计系数值来看,当城市创新水平位于0.1分位点时,金融分权对城市创新的估计系数最高,可见当城市创新水平非常低时,金融分权的创新效应最强;此后随着城市创新水平提升,金融分权的创新效应绝对值并不存在较大差异。可见,金融分权能够显著促进城市创新,并且当城市创新水平较低时,金融分权的创新效应最强。

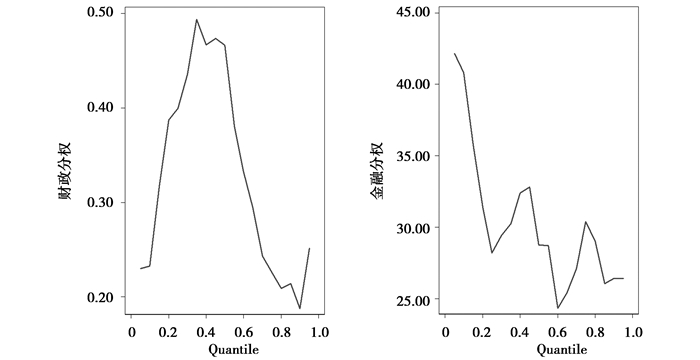

此外,为了更为清晰地刻画中国分权制度改革对城市创新的影响,图 1进一步给出了所有分位点上金融分权与财政分权对城市创新水平的估计系数。从中可以看出,随着分位点的提高,财政分权对城市创新水平的估计系数整体呈现出先增大、后减小的非对称“倒U型”演变特征,其中大致在0.35分位点所对应的城市创新水平时,财政分权对城市创新的促进作用最强。就金融分权对城市创新水平的估计系数而言,整体来看,随着分位点的提高,金融分权对城市创新水平的估计系数呈现出一种波动下降的趋势,城市创新处于低水平时,金融分权对科技创新的促进作用最强,而当城市创新处于相对较高的水平时,金融分权的创新效应相对较弱。

|

图 1 分权制度改革的创新效应动态特征 |

科技创新依赖于良好的创新环境,包括区位环境、经济环境、科教环境等,不同地区经济社会发展、人文环境等差异会导致分权制度改革对城市创新产生差异化影响。例如,相对于中西部地区,我国东部地区发展外向型经济条件相对优越,并且凭借早期国家政策扶持和引导,市场经济发展起步较早,开放型创新格局基本形成;而对于中西部地区,由于区位劣势等因素,外向型经济发展相对滞后,科技创新的对外交流与合作面临着时间空间等多维因素的制约。因此,本文首先考察了中国分权制度改革对中西部地区城市创新影响的异质性特征。将总样本细分为东部地区和中西部地区两组子样本,并分别基于式(1)所示回归模型进行估计,结果如表 5中回归(1)和回归(2)所示。从中可以看出,在东部地区,财政分权对城市创新的估计系数显著为正,而在中西部地区,财政分权系数为负,且不显著。由此可以看出,财政分权对城市创新的影响存在区域异质性特征,在东部地区,财政分权能够显著促进城市创新,而在中西部地区,财政分权的创新效应并不显著。这可能是由于东部地区经济发展水平相对较高,创新成为经济增长的重要驱动力,地方政府为了推动经济规模扩张往往倾向于加大创新投入,财政分权能够提高政府科技支出能力,促进城市创新;而对于中西部地区,经济发展水平相对滞后,并且仍旧过于依赖投资,创新对经济增长的驱动力较弱,导致分权体制改革下地方政府产生“重生产、轻创新”支出倾向,非但没能有效促进创新,反而可能会对创新产生显著的抑制作用。从金融分权对城市创新的估计结果来看,两组样本系数并不存在显著差异,金融分权对东部地区和中西部地区科技创新均存在显著的促进作用。

| 表 5 时空异质性特征 |

科教资源对于高质量创新活动而言至关重要,不同城市科教资源质量存在显著差异,并且这些差异可能会进一步影响分权制度改革的创新效应。例如,具有良好科教资源的城市在政府积极参与下更有可能形成高效的“政产学研”协同创新体系,分权制度改革有利于发挥地方政府信息优势和协调职能,提高协同创新体系运行效率;而在科教资源短缺的城市,即便分权制度改革能够强化地方政府创新职能,但巧妇难为无米之炊,科教资源短缺可能会在一定程度上限制地方政府创新职能。为了检验上述机制是否存在,本文借鉴李政、杨思莹(2018b)等相关研究做法,依据城市是否具有211工程高校将样本细分为科教资源质量较高的城市和科教资源质量较低的城市:若某一城市内设有211工程高校,则认为该城市具有优质科教资源,能在很大程度上支撑城市创新型经济发展;否则,认为该城市创新型经济发展缺乏科教资源基础。基于两组样本分别对式(1)所示回归模型进行估计,结果如表 5中回归(3)和回归(4)所示。从中可以看出,在设有211高校的城市样本中,财政分权对城市创新水平的估计系数在5%的显著性水平下为正,而未设有211高校的城市样本中,财政分权对城市创新水平的回归系数并不显著。由此可见,在科教资源质量较高的城市,财政分权制度改革能够优化城市“政产学研”协同创新体系,促进城市创新水平提升;而在科教资源质量较低的城市,由于缺乏科教资源支撑,财政分权的创新效应并不显著。从金融分权的创新效应来看,无论是否设有211工程高校,金融分权制度改革均能有效促进城市创新。可能是由于金融分权对城市创新的影响更多体现在对企业科技创新的扶持方面,不受科教资源质量的影响。

从时间角度来看,2007年底党的十七大报告提出,要让市场在资源配置中起基础性作用,这是党和国家在深刻把握社会主义市场经济发展规律的基础上做出的重要理论判断;2013年党的十八届三中全会又进一步提出,要让市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用,这是新形势下国家为了处理好政府与市场关系而给出的新的理论观点和实践指南。由此可见,2007年以来国家对市场配置资源模式和处理好政府与市场间关系进行了一系列实践探索,这些探索可能会在一定程度上影响政府创新职能以及分权体制改革的创新效应。此外,2008年发生的经济危机也对我国政府职能和行为产生一定的影响,并可能会反映到创新领域。为此,本文将研究样本分为2007年及其之前年份和2007年之后两个子样本,并分别基于式(1)进行估计,结果如表 5中回归(5)和回归(6)所示。从中可以看出,金融分权的估计系数在两组样本中仍旧均显著为正,说明金融分权对城市创新的影响并不存在显著的时间异质性特征。而从财政分权的估计系数来看,2007年以前,财政分权对城市创新的估计系数虽然为正,但并不显著;而2007年以后,财政分权对城市创新的系数在5%的显著性水平下为正。这一结果表明,2007年以后的新一轮市场化改革对于处理好创新型经济建设中的政府与市场关系具有显著的促进作用,此时分权制度改革能够强化地方政府创新职能,促进创新型经济发展。

(五) 分权制度的协同效应检验前述回归结果表明,财政分权与金融分权均能有效促进城市创新水平提升,但是作为我国分权制度改革的重要组成部分,财政分权与金融分权缺乏有效协同会直接抑制我国分权制度改革的创新效应。为了考察财政分权与金融分权两类分权制度改革的协调性,本文进一步对式(3)所示回归模型进行估计,结果如表 6所示。从中可以看出,财政分权与金融分权的估计系数均在1%的显著性水平下为正,而两者交乘项显著为负,这一结果与吕勇斌等(2020)一些研究结论相似,表明我国财政分权制度改革与金融分权制度改革缺乏有效协同,两者交互作用会抑制分权制度改革对城市创新的促进作用,假说3a得以证实。由此可见,央地间分权制度改革是一项系统工程,财政分权与金融分权内生于经济社会发展过程中,在推动创新型经济发展过程中两者应当统筹规划,协同推进;不同领域分权改革的不协调、不匹配会抑制政府经济职能,使得不同领域分权制度改革缺乏整体的联动效应,难以最大化分权制度改革对地方创新型经济发展的促进作用。

| 表 6 交叉项回归结果 |

科技创新离不开政府支持,协调好中央政府与地方政府在创新活动中的权责关系对于强化政府创新职能、促进创新型经济发展具有重要意义。央地间分权制度改革是我国调整中央与地方政府间权责关系的一项重要的制度探索,能够充分发挥地方政府本地信息优势和专业化优势,促进城市创新水平提升。本文基于我国城市面板数据考察了分权制度改革对城市创新的影响,主要得出如下结论:首先,财政分权和金融分权均能有效促进城市创新,并且两类分权制度改革对城市创新的影响会随着城市创新水平的变化而呈现出不同的动态轨迹:随着城市创新水平提升,财政分权对城市创新水平的估计系数整体呈“先增大、后减小”的非对称“倒U型”演变特征;而就金融分权创新效应的动态轨迹而言,当城市创新处于低水平时,金融分权对科技创新的促进作用最强,当城市创新处于相对较高的水平时,金融分权的创新效应相对较弱。其次,财政分权对城市创新的影响存在显著的时空异质性特征,在东部地区和科教资源质量较高的地区,财政分权才能有效促进城市创新水平提升,而在中西部地区和科教资源质量相对较低的地区,财政分权的创新效应并不显著;从时间异质性角度来看,2008年以来,财政分权对城市创新具有显著的促进作用,而在此之前财政分权的创新效应并不显著。而金融分权的创新效应并不存在显著的时空异质性特征。最后,虽然财政分权和金融分权对城市创新均具有显著的促进作用,但两者交互作用对城市创新存在显著的负面影响,这说明我国财政分权制度改革与金融分权制度改革的匹配性较差,两类分权制度改革缺乏有效协同。

基于上述结论,本文认为,发挥政府在创新型经济发展中的重要作用,应当通过分权制度改革改善央地间权责关系,在发挥中央政府战略优势和协调职能的同时,最大限度激发地方政府在区域创新中的积极性和主动性。首先,要有序推进中国特色的央地间分权制度改革,重视地方政府在科技创新中的重要作用,给予地方政府更大的财政支出自主权和金融资源配置权限,有效发挥地方政府本地信息优势和协调职能,构建高效的“政产学研”协同创新体系。其次,要因时制宜、因地制宜推动我国分权制度改革,对于中西部地区和科教资源质量较差的地区,在推进分权制度改革的同时,要制定地方财政支出与金融资源配置的效率跟踪与评价机制,提高分权制度改革效率,强化地方政府创新职能。最后,要统筹协调不同领域的分权制度改革,尤其是要提高财政与金融两项分权制度的匹配性,将财政分权与金融分权置于我国央地间体制机制改革的同一框架下,最大化分权制度改革对创新型经济发展的重要作用。

| [] |

白俊红、戴玮, 2017, “财政分权对地方政府科技投入的影响”, 《统计研究》, 第 3 期, 第 97-106 页。 |

| [] |

陈宝东、邓晓兰, 2017, “财政分权、金融分权与地方债务增长”, 《财政研究》, 第 5 期, 第 38-53 页。 |

| [] |

傅勇、张晏, 2007, “中国式分权与财政支出结构偏向: 为增长而竞争的代价”, 《管理世界》, 第 3 期, 第 4-12 页。 |

| [] |

傅勇、李良松, 2017, “金融分权影响经济增长和通胀吗——对中国式分权的一个补充讨论”, 《财贸经济》, 第 3 期, 第 5-20 页。DOI:10.3969/j.issn.1002-8102.2017.03.001 |

| [] |

甘行琼、李玉姣、蒋炳蔚, 2020, “财政分权、地方政府行为与产业结构转型升级”, 《改革》, 第 10 期, 第 1-18 页。 |

| [] |

管考磊, 2019, “亲清政商关系会影响企业创新吗——来自中国上市公司的经验证据”, 《当代财经》, 第 6 期, 第 130-141 页。 |

| [] |

何德旭、苗文龙, 2016, “财政分权是否影响金融分权: 基于省际分权数据空间效应的比较分析”, 《经济研究》, 第 2 期, 第 42-55 页。 |

| [] |

何美玲、刘忠、马灿坤, 2019, “金融分权与制造业企业全要素生产率”, 《山西财经大学学报》, 第 9 期, 第 30-44 页。 |

| [] |

洪正、胡勇锋, 2017, “中国式金融分权”, 《经济学(季刊)》, 第 1 期, 第 545-576 页。 |

| [] |

洪正、肖锐、张琳, 2020, “金融分权、国有企业与产业升级: 金融分权地区差异的一个经验解释”, 《当代财经》, 第 2 期, 第 50-62 页。 |

| [] |

靳来群, 2015, “所有制歧视所致金融资源错配程度分析”, 《经济学动态》, 第 6 期, 第 36-44 页。 |

| [] |

李屹然、谢家智, 2020, “中国式分权、外溢效应与地方政府科技投入效率”, 《软科学》, 第 3 期, 第 6-11 页。DOI:10.3969/j.issn.1003-2800.2020.03.002 |

| [] |

李政、杨思莹, 2018a, “财政分权、政府创新偏好与区域创新效率”, 《管理世界》, 第 12 期, 第 29-42 页。 |

| [] |

李政、杨思莹, 2018b, “财政分权体制下的城市创新水平提升”, 《产业经济研究》, 第 6 期, 第 50-61 页。 |

| [] |

吕勇斌、金照地、付宇, 2020, “财政分权、金融分权与地方经济增长的空间关联”, 《财政研究》, 第 1 期, 第 25-44 页。 |

| [] |

台航、张凯强、孙瑞, 2018, “财政分权与企业创新激励”, 《经济科学》, 第 1 期, 第 52-68 页。 |

| [] |

吴延兵, 2012, “中国哪种所有制类型企业最具创新性?”, 《世界经济》, 第 6 期, 第 3-25 页。 |

| [] |

吴延兵, 2017, “中国式分权下的偏向性投资”, 《经济研究》, 第 6 期, 第 137-151 页。 |

| [] |

谢乔昕、宋良荣, 2015, “中国式分权、经济影响力与研发投入”, 《科学学研究》, 第 12 期, 第 1797-1804 页。DOI:10.3969/j.issn.1003-2053.2015.12.005 |

| [] |

熊虎、沈坤荣, 2019, “财政分权对企业投资效率的影响”, 《经济与管理研究》, 第 2 期, 第 27-46 页。 |

| [] |

余世勇、朱咸永, 2019, “财政分权、金融分权与经济增长”, 《宏观经济研究》, 第 7 期, 第 40-51 页。 |

| [] |

赵文哲, 2008, “财政分权与前沿技术进步、技术效率关系研究”, 《管理世界》, 第 7 期, 第 34-44 页。 |

| [] |

赵增耀、周晶晶、沈能, 2016, “金融发展与区域创新效率影响的实证研究——基于开放度的中介效应”, 《科学学研究》, 第 9 期, 第 1408-1416 页。DOI:10.3969/j.issn.1003-2053.2016.09.016 |

| [] |

周彬、邬娟, 2015, “财政分权视角下的地方政府科技投入”, 《中南财经政法大学学报》, 第 4 期, 第 66-74 页。DOI:10.3969/j.issn.1003-5230.2015.04.008 |

| [] |

周克清、刘海二、吴碧英, 2011, “财政分权对地方科技投入的影响研究”, 《财贸经济》, 第 10 期, 第 31-37 页。DOI:10.3969/j.issn.1005-913X.2011.10.014 |

| [] |

Bardhan P., 1997, "Corruption and Development: A Review of Issues". Journal of Economic Literature, 35(3), 1320–1346.

|

| [] |

Borge L. E, Brueckner J. K., Ratsso J., 2014, "Partial Fiscal Decentralization and Demand Responsiveness of the Local Public Sector: Theory and Evidence From Norway". Journal of Urban Economics, 80(1), 153–163.

|

| [] |

Grisorio M. J., Prota F., 2015, "The Impact of Fiscal Decentralization on the Composition of Public Expenditure: Panel Data Evidence from Italy". Regional Studies, 49(12), 1941–1956.

DOI:10.1080/00343404.2013.859665 |

| [] |

Guan J., Chen K., 2012, "Modeling the Relative Efficiency of National Innovation Systems". Research Policy, 41(1), 102–115.

DOI:10.1016/j.respol.2011.07.001 |

| [] |

Guo Z, Zheng Z., 2012, "Local Government, Polluting Enterprise and Environmental Pollution: Based on MATLAB Software". Journal of Software, 7(10), 2182–2188.

|

| [] |

Kleer R., 2010, "Government R & D Subsidies as a Signal for Private Investors". Research Policy, 39(10), 1361–1374.

DOI:10.1016/j.respol.2010.08.001 |

| [] |

LEE C Y., 2011, "The Differential Effects of Public R & D Support on Firm R & D: Theory and Evidence From Multi-Country Data". Technovation, 31(5/6), 256–269.

|

| [] |

Li H., Zhou L.A., 2005, "Political Turnover and Economic Performance the Incentive Role of Personnel Control in China". Journal of Public Economics, 89(9-10), 1743–1762.

|

| [] |

Mungiu-Pippidi A., 2015, "Corruption: Good Governance Powers Innovation". Nature, 518, 295–297.

|

| [] |

Qian Y., Roland G., 1998, "Federalism and the Soft Budget Constraint". The American Economic Review, 88(5), 1143–1162.

|

| [] |

Tiebout C. M., 1956, "A Pure Theory of Local Expenditures". Journal of Political Economy, 64(5), 416–424.

|

| [] |

Ugur M., 2014, "Corruption's Direct Effects on Per-Capita Income Growth: A Meta-Analysis". Journal of Economic Surveys, 28(3), 472–490.

|

| [] |

Xu C., 2011, "The Fundamental Institutions of China's Reforms and Development". Journal of Economic Literature, 49(1), 1076–1151.

|

| [] |

Yang S., Li Z., Li J., 2020, "Fiscal Decentralization, Preference for Government Innovation and City Innovation Evidence from China". Chinese Management Studies, 14(2), 391–409.

|