改革开放以来,我国积极参与全球经济大循环,通过发挥比较优势获得了快速的工业化,但在全球产业链分工中总体上处于低附加值环节,“三来一补、两头在外”的贸易形式使我国深陷全球价值链(Global Value Chain,GVC)低端锁定的困境。2008年全球金融危机爆发后,经济全球化进入结构调整和再平衡,提升全球价值链水平和培育国际经济贸易竞争新优势成为我国构建全面开放新格局的重点战略目标之一(裴长洪、刘洪愧,2017)。在后疫情时期与逆全球化思潮加重的双重背景下,十九届五中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出“推动产业链供应链多元化”、“形成具有更高附加值产业链供应链”的建议。积极参与全球价值链分工合作,仍然是当前和今后一个时期中国出口增长和经济发展的主要驱动力之一。“一带一路”倡议作为参与全球价值链体系的深度整合、维护世界自由贸易体系和建设开放型世界经济的重要举措,不仅为整合国内国外两个市场、两种资源建立重要纽带,同时也为提升产业竞争力、应对当前复杂的内外环境提供契机。那么,“一带一路”倡议的提出在我国全球价值链攀升的过程中发挥了什么作用呢?其背后的逻辑是什么?对这一问题的回答,有利于高质量推进“一带一路”建设,进而提升我国产业整体竞争力。

作为“东西方共同治理”的新型全球治理模式,“一带一路”的提出激起了国内外专家学者的热烈讨论。大多数学者认为“一带一路”不仅带领中国跨入了经济开放3.0版,为“中国梦”的实现拓展了经济发展新空间;还给沿线国家创造了新的发展契机,对于提升世界贸易体系的活力、促进亚欧非区域发展、维护地区和平稳定发挥了积极影响,是推动全球化的重要力量和清流(林毅夫,2018)。部分学者从我国经济发展的现实需求出发指出了“一带一路”对于提升我国GVC地位的紧迫性,认为随着我国人口红利的消失,劳动力成本优势不再显现,加上政府出台了各项法规政策对环境进行管制,导致我国的劳动密集型产业不再占有要素禀赋优势,而要素禀赋一定程度上决定了价值链不同生产环节的国际分工(Grossman,2012),因此无法嵌入高端价值链环节。我国借力于“一带一路”平台,能够通过加快要素流动、释放贸易潜力、提供融资便利(李军等,2019)等方式建设“嵌套型”分工体系,摆脱“价值链低端锁定”,主导新型价值链的成型(王亚军,2017)。然而,现有关于“一带一路”对GVC地位的影响研究大多采用定性分析的方法肯定其作用,认为我国有能力引导GVC体系的重构。或有文献采用统计性描述的方式对比分析我国或沿线国家GVC地位的现状与变化,如黄先海、余骁(2017)采用增加值贸易分解的方法测度了“一带一路”对我国GVC地位的影响及变化幅度,发现我国参与GVC体系的模式正由“单向俘获”被动嵌入的加工贸易方式转向为“承高启低”主动摄取的更高端生产环节的供应,GVC地位因此实现大幅提升。然而由于数据受限或参照样本难观测,少有文献采用定量研究的方法对“一带一路”作用于我国GVC地位的政策效应进行识别。

除此之外,现有文献也并未回答“一带一路”倡议影响GVC地位的背后逻辑。多数学者从理论上分析我国和“一带一路”沿线国家的某项合作内容对GVC地位的作用,如王永红(2019)等认为“一带一路”引致的贸易创造效应是核心驱动力之一,“一带一路”通过区域贸易自由化加强了沿线贸易合作,尤其是沿线丰富的中间品种类为我国初级投入品提供了更多选择和获利空间,也为我国向更高附加值环节攀升创造了条件。也有学者采用实证研究的方法,如李俊久、蔡琬琳(2018)对沿线26个国家GVC地位的静态和动态面板数据进行系统的GMM模型检验,发现对外直接投资能够显著提升一国的GVC地位;尤其相比东道国而言,我国GVC地位提升幅度更大。戴翔、宋婕(2020)通过分析得出,对外直接投资对外分离了低优势区段,从而为我国高附加值环节的生产节省了空间和资源,有助于GVC地位的提升。然而少有文献从基础设施建设出发,并细分传统基础设施建设(简称“传统基建”)和新型基础设施建设(简称“新基建”),考察“一带一路”倡议影响GVC地位的机制。

基础设施互联互通是“一带一路”建设的优先领域,也是促进“一带一路”贸易畅通的重要保障。与现有研究相比,本文的边际贡献可能有以下三个方面:第一,本文以GVC地位为切入点,科学评估了“一带一路”建设对我国GVC地位的影响,从而拓展了有关“一带一路”政策效应的研究视角;第二,从基础设施建设角度分析了“一带一路”建设影响GVC地位的机制,并对传统基建和新基建的不同传导效应进行分析,从而深化了对“一带一路”互通政策效应的认识。三是深入探究基础设施结构对GVC地位的影响,发现新基建结构占比具备门槛效应,这对于当前我国新基建的发展具有一定的现实意义。

余下内容的结构安排如下:第二部分阐述现实发展与影响机理,第三部分给出具体的指标选取和模型设定,第四部分讨论实证结果,第五部分对作用机制进行实证检验与分析,最后是结论与建议。

二、现实发展与影响机理 (一) “一带一路”提出前后现实发展状况基础设施(Infrastructure)是指为居民生活和社会提供公共服务和物质工程技术的设施,传统的基础设施建设包括铁路、公路、桥梁、设施等建设项目,新型基础设施建设则以信息数字化为本质,主要包括5G基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能和工业互联网等七大领域。2015年3月发布的《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》(简称《愿景与行动》)明确提出,“基础设施互联互通是‘一带一路’建设的优先领域”。要加快交通基础设施的建设,推进跨境电力与输电通道建设,推进通信干线网络建设,提高国际通信互联互通水平。基础设施联通作为倡议实施的先导,正逐渐形成以铁路、公路、航海、航空、油气管道、空间综合信息网络等为核心的全方位、多层次、复合型基础设施网络。中欧班列、中巴经济走廊、中吉乌铁路等标志性项目的推进,也有效地带动了我国沿线省市基础设施建设的发展。

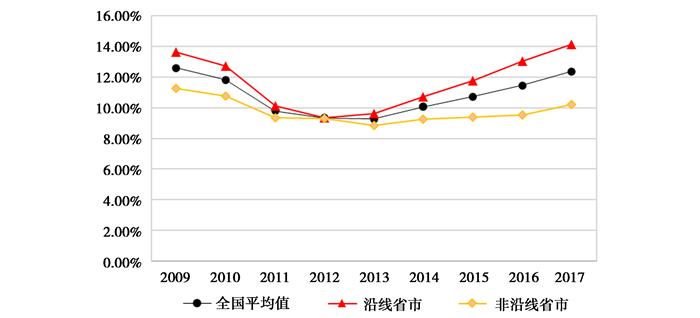

按照《愿景与行动》的划分,“一带一路”建设重点圈定18个沿线省市,分别为“丝绸之路经济带”:黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、西藏、四川、重庆以及云南13个省市;“21世纪海上丝绸之路”:上海、福建、广东、浙江以及海南5个省市。图 1表示2009-2017年我国总体基础设施投资占比(基础设施建设投资总额占全社会固定资产投资总额的比重),同时报告“一带一路”沿线省市和非沿线省市的平均发展状况。可以发现,2009-2012年,基建投资占比(基础设施建设投资总额占全社会固定资产投资总额的比重)均有下降趋势,从2013年起呈现逐渐上升状态,尤其是沿线省市的基建投资占比在2017年达到最高值14.13%。进一步分析沿线省市的新老基建发展状况,发现传统基建投资占比(传统基础设施建设投资总额占全社会固定资产投资总额的比重)自2013年起也有明显提升,新基建投资占比(新型基础设施建设投资总额占全社会固定资产投资总额的比重)则在2014年增长了0.26个百分点,并持续升高至2.27%。总体来说,2013年“一带一路”倡议的提出加强了基础设施建设的投资力度,一定程度上有效地改善了沿线省市的交通、通讯和网络等基础设施状况。

|

图 1 我国基础设施建设投资占比发展状况 数据来源:根据国家统计局数据资料计算整理得到。 |

表 1是“一带一路”沿线省市、非沿线省市及全国GVC地位的平均值,以2009年为基年,报告2010-2017年的增长率。发现自2013年起,沿线省市GVC地位的增长速度愈发高于非沿线省市,与基础设施建设投资占比的发展基本呈现同一趋势,这一现实启发了本文从基础设施建设视角分析“一带一路”建设影响GVC地位的内在机理。

| 表 1 2010-2017年我国GVC地位增长速度(以2009年为基年) |

新古典增长理论和内生增长理论都强调了基础设施在经济发展过程中的溢出效应(Solow,1956;Romer,1986),随着全球化进程的加快,学界逐渐关注到基础设施对GVC地位的影响。已有学者指出,基础设施互联互通能够推进贸易便利化和投资便利化,降低要素流动的成本;其联通效应更有利于实现跨区域经济一体化,助力我国突破“俘获式困境”,形成以中国为枢纽的新型价值链(Gordon,2014;崔岩、于津平,2017)。此外,卢潇潇、梁颖(2020)认为基础设施建设能够促进一国或地区经济发展进而促使其“打破现有分工格局、向价值链高位攀升”。综合现有文献和理论基础,本文认为,“一带一路”建设过程中,基础设施建设主要通过发挥资源配置效应、技术溢出效应和市场扩张效应进而促进地区GVC地位提升:

首先,基础设施建设具有资源配置效应从而促进GVC地位提升。基础设施建设的资源配置效应主要表现为三个层面,一是“一带一路”沿线省市进行基础设施建设的过程本身伴随着大量资源要素如资本、人才和技术的再分配(Banerjee et al., 2020),二是“一带一路”设施互通有利于生产要素自由流动,实现经济活动在区域间的再分布(谢呈阳、王明辉,2020),三是完善的基础设施建设能够形成吸引要素集聚的区域禀赋(Holl,2016;颜银根等,2020),尤其是“丝绸之路经济带”沿线省市基础设施相对滞后,加大基建力度所带来的溢出效应更加显著。基础设施建设的资源配置效应对GVC地位的提升,一方面通过要素结构优化实现要素数量、要素品质和要素生产效率的帕累托最优,降低运输成本、存货成本和管理成本,激发更大的生产优势和活力,从而提高经济利润和最终产品附加值,增强完整价值链的参与程度,向GVC中高端位置跃升。另一方面是因为要素禀赋一定程度上决定了价值链不同生产环节的国际分工(Baldwin,2011),特别是“一带一路”沿线资源要素分配不均衡的地区,资源产品附加值较低,往往只能负责价值链的组装代加工环节。“一带一路”基础设施建设能够调动资源要素充分利用(宋萌、刘涵,2018),重新规划内地开放型区域经济布局,避免供应链的中断或延迟,为我国初级投入品提供更多选择和获利空间,也为我国向更高附加值环节攀升创造了条件(王永红,2019)。

其次,基础设施建设具有技术溢出效应从而促进GVC地位提升。基础设施建设的技术溢出效应主要作用于技术溢出源——FDI。优质的基础设施建设是吸引跨国公司FDI的关键因素,一个国家在制定投资决策时不仅要考察东道国的经济水平、要素资源和政策红利,还十分依赖于以基础设施为主的投资环境(Hausman,2013)。基础设施完善、投资环境良好的国家往往能够承接更多高质量的FDI,尤其是铁路、港口等交通运输设施设备的系统性完善,有助于降低运输成本和交易费用,是外国投资者追求利润最大化的必要条件。FDI则通过示范效应、竞争效应、人员流动和产业关联效应等四种途径发挥技术溢出效应(Gorg and Greenaway, 2004),技术的溢出在很大程度上可以提高生产效率,激发价值链高附加值区段的活力,成为提升GVC地位的重要引擎(杨仁发、李娜娜,2018)。“一带一路”沿线省市基础设施水平的提高进一步改善了国内营商环境,推进了投融资便利化和外资结构优化。因此,以FDI技术溢出带来的GVC地位攀升是基础设施建设发挥作用的机制之一。

最后,基础设施建设具有市场扩张效应从而促进GVC地位提升。“一带一路”基础设施联通能够带来贸易市场地理边界的扩张,一定程度上可以减少贸易摩擦和阻碍,因此运输体系越完善的地区往往能够吸引更大的贸易流量和新的贸易对象(Behrens,2004)。市场扩张之所以有助于GVC地位的提升,一方面是因为各地区的不同生产者有机会在市场范围内匹配其最具优势的生产环节并参与价值链分工,随即扩大生产带来规模经济。规模经济能够满足生产者对专业化生产的高利润索求,提升产出效率,促进GVC地位升级。一方面,市场边界的扩张也有利于外包、转包等产品内分工模式的运转,生产者拥有更大的自主权和选择权,可以将非规模经济的价值链环节进行转移,把资源要素集中在更具竞争力的战略环节上(Gereffi,2001)。另一方面,“一带一路”基础设施建设带来的市场扩张一定程度上能够丰富沿线地区贸易产品的种类,尤其是依赖于铁路运输的企业可以借此提升垂直专业化分工水平(李超等,2020),进而满足众多消费者对产品的多样性偏好,实现GVC地位攀升。

三、模型设定与指标说明 (一) 模型设定本文首先需要检验“一带一路”建设对沿线省份GVC地位的影响,为此,首先采用双重差分法(Difference-In-Difference,DID)对“一带一路”的政策效应进行识别。该方法多用来定量评估公共政策或项目实施的效果,其核心思想是基于一个反事实框架,通过结合实验组本身在政策实施之前、之后的“前后差异”和与未实施政策的对照组对比得到的“有无差异”来评估政策的净效应。目前已有多位学者采用DID方法对“一带一路”的政策效应进行不同角度的检验,本文借鉴丁国蕾(2019)等学者的方法进行模型构建。在实际操作中,我们将属于“一带一路”实施范围内的省市视为“实验组”,不在范围内的省市为“控制组”。并设置“一带一路”虚拟变量Dit=uivt,其中ui代表个体虚拟变量,若个体在“一带一路”实施范围内,则令ui=1,否则ui=0;vt是时间虚拟变量,“一带一路”倡议提出之前的年份令vt=0,倡议提出当年及以后的年份令vt=1。Dit的变量取值如下:

| $ D_{i t}=\left\{\begin{array}{l} 1, t \geq 2013 \text { 且 } i \text { 属于“一带一路”沿线省市; } \\ 0, \text { 其他 } 。\end{array}\right. $ |

基于此,设定如下两个DID方程:

| $ G V C P O S_{i t}=\beta_{0}+\gamma_{1} D_{i t}+\beta_{1} Z_{i t}+u_{i}+v_{t}+\varepsilon_{i t} $ | (1) |

| $ G V C P O S_{i t}=\beta_{0}+\gamma_{1} D_{i(t-m)}+\beta_{1} Z_{i t}+u_{i}+v_{t}+\varepsilon_{i t} $ | (2) |

其中,下标i和t分别表示省市和年份,被解释变量GVCPOSit即GVC地位,Zit代表控制变量,具体包括每十万人口高等学校在校生人数的对数、技术市场成交额占GDP比重和第三产业增加值占GDP比重,εit为随机扰动项;方程(2)中的Di(t-m)表示政策滞后m期,m=1或者2。通过方程(1)的设定,我们的重点关注对象是Dit的系数γ1,它评估着“一带一路”对被解释变量GVCPOSit的净效应。如果γ1显著为正,表明“一带一路”对GVC地位有明显的促进作用,反之则阻碍GVC地位的提升。同时,考虑到“一带一路”的提出也许不会在短时间内就发挥作用,可能存在一段时间的滞后,于是设定方程(2)检验政策的时滞性。本文仅检验滞后一期和滞后两期的效果,因为滞后期数较多时难以辨别是否会受到其他政策的干扰。为了获得更加稳健的检验结果,消除时间和个体之间的差异,所有实证模型均采用双重固定效应进行回归分析。

(二) 指标选取1.被解释变量

关于如何测算GVC地位,理论界已经给出了比较丰富的研究成果,主要有增加值核算(王直等,2015)、出口产品价格(胡昭玲、宋佳,2013)、出口技术复杂度(Hausman,2005;马述忠等,2016)等。对于本文研究样本而言,计算省市单位的出口技术复杂度更具有操作性和可行性。出口技术复杂度能够体现出一国出口产品的技术水平,出口技术复杂度越高,产品就具有越高的附加值,在国际市场上越具有竞争力,则GVC地位越高。

根据Hausmann(2003)和马述忠(2016)等学者的方法,出口技术复杂度的计算一共分两步进行:第一步,计算出每个省市每一类出口产品的技术复杂度(TSI),即公式(3)。其中,i代表省市,k代表出口产品的类型,xik是i省市第k类产品的出口额,Xi是省市i所有出口产品的出口总额,Yi是i省市的人均GDP。第二步,在公式(3)的基础上计算各个省市的出口技术复杂度ES,即以某省市每类产品出口额占出口总额的比为权重,与其技术复杂度作积,最后加总求和,如公式(4)。

| $ T S I_{k}=\sum\limits_{i} \frac{x_{i k} / X_{i}}{\sum\limits_{i} x_{i k} / X_{i}} Y_{i} $ | (3) |

| $ E S_{i}=\sum\limits_{k} \frac{x_{i k}}{X_{i}} T S I_{k} $ | (4) |

2.解释变量

“一带一路”政策虚拟变量(D)。目前关于政策评估的研究,大部分采用设置虚拟变量的方式进行检验。也已经有学者将“一带一路”作为政策虚拟变量纳入实证模型进行回归检验(孙楚仁等,2017),按是否属于“一带一路”沿线省市以及倡议提出前后的划分,定义取值为0或1,具体设置在模型设定中给出。

3.控制变量

教育水平(Edu)。教育水平对于GVC地位的提高有重要影响,一个地区的受教育程度越高,劳动者的素质越高,所从事生产环节的附加值也就越高,越有利于嵌入更高端的GVC环节。因此,本文借鉴孙吉乐等(2017)的做法,用每十万人口高等学校在校生人数代表教育水平,取对数后作为控制变量。

产业结构(Indus)。产业结构在一定程度上决定了出口贸易产品的科技含量,产业结构的优化对GVC升级有良好的作用。尤其是第三产业占比越高,产业结构越优化,参与GVC生产环节的附加值越高。所以,本文借鉴许冬兰等(2019)的做法,将第三产业增加值占GDP比重(%)作为控制变量。

创新活动(Tech)。创新活动是GVC升级的重要驱动力,技术市场成交额占GDP比重(%)是反应创新水平的重要指标之一。技术市场越繁荣,技术成果迅速转化为生产力的能力也就越高,产品越有竞争力,对于GVC地位的驱动作用也就越突出。在此,借鉴孙少勤等(2018)的做法,选取技术市场成交额占GDP比重(%)作为控制变量。

4.中介变量

基础设施投资作为政府支出重要组成部分,既能直接增加总产出,又能通过乘数效应加速社会经济活动,基础设施建设更是被发展经济学家视为经济发展的前提①。基础设施的代理变量往往有两种表达路径,一是实物形态,如交通密度;二是货币形式,如政府投资。为统一口径,我们选择基础设施投资总额占全社会固定资产投资总额的比重来表征总的基础设施建设水平(Infra)。其中,交通运输、仓储和邮政业全社会固定资产投资总占比代表传统基础设施建设水平(TraInfra),信息传输、计算机服务和软件业、科学研究、技术服务和地质勘查业全社会固定资产投资总占比代表新型基础设施建设水平(NewInfra)。

① 李平、王春晖、于国才, 2001, “基础设施与经济发展的文献综述”, 《世界经济》, 第5期,第93-116页。

关于选取投资流量而非存量指标的原因,一是借鉴现有文献把基础设施当作流量,如Everaert and Heylen(2004)、张军等(2007)和苑德宇等(2017),在跨国增长回归的基础设施研究中也常常采用流量指标计算投资比率或资本支出(张光南等,2010);二是出于本文的研究逻辑,“一带一路”提出在短期内加大了基础设施投资,采用流量指标能够更加突出政策效应的短期“冲击”,由于政策效应的发挥往往存在滞后性,自倡议提出到现在能够得到的样本期相对较短,如果使用存量指标,可能会使这种效应受到削弱;三是本文研究的落脚点是倡议提出带来了基础设施投资的改变,核心关键词是一个“流量”的概念,而非“存量”概念。

5.门槛变量

基础设施结构(StrInfra)。为进一步探究新基建作为中介变量是否存在门槛效应,本文采用新型基础设施建设投资总额占基础设施投资总额的比重来衡量基础设施结构(%),新基建相较于传统基建的投资占比越高,则基础设施结构更完善。

主要变量及其计算方法见表 2。

| 表 2 主要变量及其计算方法 |

因西藏自治区部分年份的数据难以获取,香港、澳门和台湾省的统计口径存在不一致情况,本文的研究样本最终选定中国其余30个省市。样本期为2009-2017年,一是为了排除2008年金融危机造成的误差,二是选择倡议提出的前后4年有利于进行对比分析,且数据完整可得。

关于数据来源,计算出口技术复杂度所需的出口产品数据来源于国务院发展研究中心信息网,商品类别的划分标准出自世界海关组织制定的《商品名称及编码协调制度》(Harmonized Commodity Description and Coding System,以下简称HS),HS编码规定全部国际贸易商品一共分为二十二大类。由于第三类(动植物油脂及食用油脂等相关产品)、第十九类(武器、弹药及其零件、附件)和第二十一类(艺术品、收藏品及古物)部分数据缺失,以及第二十类(杂项制品)和二十二类(特殊交易品及未分类商品)产品等未明确分类,因此剔除这五类产品,将其余十七类产品数据纳入出口技术复杂度的公式中。其他指标的数据获取则主要通过各省的统计年鉴、国民经济与社会发展公报以及国家统计局、中华人民共和国商务部等官方网站整理得到。

(四) 倾向得分匹配DID的理论框架是建立在“自然实验”基础上的,其隐含前提是实验组和控制组必须满足共同趋势假设,即“一带一路”倡议提出之前,沿线省市和非沿线省市各方面特征之间不存在系统性差异。事实上,“一带一路”的实施对象并不是随机确定的。为了消除这种系统性差异,我们首先使用倾向得分匹配方法(Propensity Score Matching,PSM)进行平衡性检验。匹配的基本思想是,为实验组的每一个个体i,找到控制组的某个个体j,使得个体j和处理组的个体i的可测变量取值尽可能相似。

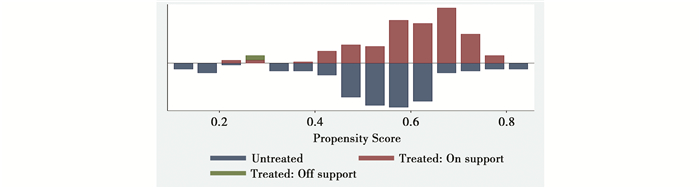

匹配前的样本个体包括非“一带一路”沿线的12个省市和“一带一路”沿线的17个省市,有控制组117个样本和实验组153个样本共270个样本。接下来,以“一带一路”虚拟变量为处理变量,将每十万人口高等学校在校生人数的对数、技术市场成交额占GDP比重和第三产业占GDP比重作为解释变量,GVC地位作为结果变量,进行得分匹配。经匹配后发现,实验组中只有1个省(陕西省)无法在控制组中找到相应匹配的个体,予以剔除。平衡性检验结果如表 3所示,实验组和控制组的所有匹配变量在匹配后均不存在显著差异;且标准偏差在匹配后显著降低,其绝对值均在5%以内;V(T)/V(C)也比匹配前的比值更接近于1。可见,匹配效果趋于良好。

| 表 3 PSM平衡性检验结果 |

为了更直观地观察匹配后实验组和控制组的差异,图 2展示了匹配前后概率密度函数图。可以发现匹配之后实验组和控制组有很大的共同支撑区域,存在较多的重合部分,说明二者之间的差异缩小。

|

图 2 匹配前后概率密度函数图 |

倾向得分匹配后确定实验组包括16个省市的144个样本量,控制组包括13个省市的117个样本量,共计261个样本量,主要变量的描述性统计如表 4所示。

| 表 4 主要变量的描述性统计 |

DID模型的回归结果见表 5。其中,1-2列是方程(1)的结果,重点观察系数γ1的方向和显著性。可以发现,不论是否加入控制变量,“一带一路”对GVC地位都有非常显著的正向促进效应。类似地,3-4列和5-6列分别为方程(2)滞后一期和两期的结果,γ1的结果依然显著为正,而且滞后一期和两期的影响效果(约为0.11)明显弱于总效应(约为0.34),说明倡议的实施确实存在滞后效应。基准模型的回归结果表明“一带一路”能够显著促进GVC地位的提升,之所以得到这样的结论,可以从两个方面进行解释。

| 表 5 “一带一路”影响GVC地位的实证检验 |

一方面,“一带一路”的实施促进了国际贸易市场边界的扩张和贸易投资便利化的加强,为我国富裕产能合作和低附加值产业转移创造了条件和更广阔的市场,尤其是我国与沿线国家的合作,有利于资源要素在区域内的自由流动和重新配置,帮助各地区占领更高的利益分配。在这一过程中,我国富裕产能的释放可以将现有资源和技术投入到另一产业的价值链帮助完成产品领域的跨越,从而实现价值链条升级。我国还可以从沿线国家获取产业链环节的相关中间品,从而节约生产成本、实现产品功能升级和价值增值。此外,各国之间密切的经济交流也会引发技术和管理外溢效应,有利于国内获取先进技术和管理经验从而实现工艺升级和产品升级。所以,“一带一路”的实施有助于我国嵌入高端价值链体系,实现GVC地位的攀升,摆脱“价值链低端锁定”。另一方面,之所以存在滞后效应,可能原因是“一带一路”的落地项目较多为实体规模庞大的产能合作或基础设施建设等,而项目的规划到具体落实再到发挥作用往往需要一定的缓冲期。

(二) 稳健性检验为了保证PSM-DID结果的可靠性和稳定性,本文借鉴董艳梅(2016)等人的做法,选用安慰剂检验的方法对基准回归结果进行稳健性检验。具体地,重新设定“一带一路”的政策冲击时间分别为2010年、2011年和2012年,选定2009-2013年为考察区间,进行反事实平行趋势检验。如果结果仍显著,说明原估计的政策效应有偏误,否则就支持原结论。结果如表 6所示①,可见,不论将政策冲击时间提前一年、两年或三年,核心解释变量的估计系数都不显著,说明原估计结果稳定,基准回归检验的结果可靠,即“一带一路”显著提高了GVC地位。

① 在此仅报告加入控制变量后的结果,未加入控制变量的结果没有显著差别。

| 表 6 安慰剂检验结果 |

基准回归模型的结果肯定了“一带一路”对GVC地位的提升作用,接下来验证基础设施建设作为传导机制的中介效应是否存在,方法是建立多重中介效应模型并借鉴温忠麟、叶宝娟(2014)的Bootstrap法检验程序。具体地,将整体样本缩小为“一带一路”沿线省市,时间跨度依然是2009-2017年。首先,以总的基础设施建设水平作为单个中介变量,建立简单中介效应模型如下:

| $ G V C P O S_{i t}=\beta_{0}+\gamma_{1} D_{i t}+\beta_{1} Z_{i t}+\varepsilon_{i t} $ | (6) |

| $ I\text{nfr}_{i t}=\beta_{0}+\lambda_{1} D_{i t}+\beta_{2} Z_{i t}+\varepsilon_{i t} $ | (7) |

| $ G V C P O S_{i t}=\beta_{0}+\varphi_{1} D_{i t}+\varphi_{2} I\text{nfr}_{i t}+\beta_{3} Z_{i t}+\varepsilon_{i t} $ | (8) |

进一步地,为了识别传统基础设施建设和新型基础设施建设传导效应的不同,建立包含两个中介变量的多重中介效应模型,在方程(6)之后,设立新的方程如下:

| $ TraI\text{nfr}_{i t}=\beta_{0}+\lambda_{2} D_{i t}+\beta_{2} Z_{i t}+\varepsilon_{i t} $ | (9) |

| $ N \text{ew}I \text{nfr}_{i t}=\beta_{0}+\lambda_{3} D_{i t}+\beta_{3} Z_{i t}+\varepsilon_{i t} $ | (10) |

| $ G V C P O S_{i t}=\beta_{0}+\varphi_{1} D_{i t}+\varphi_{2} T \text{ra} {In} f r_{i t}+\varphi_{3} N e w {In} f r_{i t}+\beta_{4} Z_{i t}+\varepsilon_{i t} $ | (11) |

其中,下标i和t分别表示省市和年份,GVCPOSit是各省市GVC地位,Infrait代表中介变量基础设施建设水平,TraInfrait代表中介变量传统基础设施建设水平,NewInfrait代表中介变量新型基础设施建设水平,Zit代表控制变量,具体含义同方程(1),εit为随机扰动项。以简单中介效应模型为例,简述Bootstrap法的效应检验程序步骤:第一步,检验方程(6)的系数λ1,显著则代表着“一带一路”建设能够提升GVC地位,中介效应检验有意义;第二步,检验方程(7)的系数λ1和方程(8)的系数φ2,都显著则说明基础设施建设作为“一带一路”建设提升GVC地位的间接效应显著,可以直接进行第四步,若至少有一个不显著须经过第三步检验;第三步,采用Bootstrap检验λ1φ2=0是否显著,显著则进行下一步;第四步,检验方程(8)的系数φ1,若显著说明基础设施建设的间接效应属于部分中介效应,即“一带一路”建设对于提升GVC地位既有直接效应,又有一部分通过基础设施建设发挥中介效应;第五步,判断λ1φ2与φ1的符号,同号则按中介效应解释,并报告部分中介效应的值为λ1φ2/φ1,即基础设施建设对于“一带一路”提升GVC地位的贡献值。

如表 7所示,以总的基础设施建设水平为传导机制的简单中介效应模型回归结果表明,方程(6)的系数显著为正,说明“一带一路”能够显著提高GVC地位,再次肯定了本文进行中介机制检验的意义。方程(7)(8)的关键系数均显著为正且λ1φ2与φ1的符号相同,说明加强基础设施建设是“一带一路”提升GVC地位的重要机制,且这一作用机制发挥的部分中介效应对“一带一路”提升GVC地位的总效应具有λ1φ2/φ1=2.97%的贡献值。关于多重中介效应模型,方程(9)(10)的系数显著为正,说明“一带一路”建设显著提升了传统基建和新基建的建设水平,而方程(11)的系数φ2、φ3不显著,须采用Bootstrap法分别检验λ2φ2=0和λ3φ3=0是否显著,得到肯定结果,间接效应检验通过;λ2φ2与λ3φ3与φ1同号,以传统基建和新基建为传导机制的部分中介效应对“一带一路”提升GVC地位总效应的贡献值分别为λ2φ2/φ1=1.94%和λ2φ2/φ1=0.09%。由此可见,“一带一路”实施后,传统基建和新基建均对GVC地位的提升有显著影响,并且传统基建的提升效应大于新基建。

| 表 7 中介效应模型回归结果 |

其背后的原因可能在于两方面:第一,“一带一路”倡议提出以来,围绕道路联通做了大量的建设工作,并且集中在传统基础设施领域,从而充分释放出传统基础设施供给对地区全球价值链攀升的作用。第二,我国经济发展实现从高速增长阶段向高质量发展阶段的转变,同时伴随着传统基础设施投资部分向新型基础设施投资的转移(郭凯明等,2020)。相比而言,虽然我国政府也一直关注新型基础设施建设,但由于新型基础设施建设往往需要投入大量的资金,并且发挥新基建积极影响存在一定的技术门槛,因此,在“一带一路”倡议提出以来,新基建存在更明显的有效供给不足问题,从而客观上降低了新基建对GVC地位的提升作用。这也启发了在新发展格局下,推动“一带一路”建设不仅要关注传统基础设施建设,还要加大对新基建的投入,从而充分发挥两种基础设施对GVC地位提升的“双轮驱动”效应。

(二) 进一步分析那么,新基建是否真的存在技术门槛及其门槛效应是怎样的呢?接下来以基础设施结构(StrInfra)为门槛变量(具体用新基建占基础设施总投资的比重表征),建立门槛回归模型,以此检验是否存在一个新基建结构占比的门限值,影响了新基建提升GVC地位这一机制的作用发挥。借鉴Hansen(1999)开发的Bootstrap方法进行每个门槛自抽样500次和最大似然比检验,根据贝叶斯信息准则选择最佳门限数,最终只有单一门槛模型通过检验,结果见表 8,单一门槛值为23.11%。因此,确立以下非线性面板单一门槛回归模型:

| $ G V C P O S_{i t}=\beta_{0}+\gamma_{1} D_{i t} I\left(S \operatorname{trInfra}_{i t} \leq \eta\right)+\gamma_{2} D_{i t} I\left(S \text { trInfra}_{i t}>\eta\right)+\beta_{1} Z_{i t}+u_{i}+\varepsilon_{i t} $ | (12) |

| 表 8 基础设施结构对GVC地位的门槛效应检验结果 |

其中,StrInfrait为门槛变量代表基础设施结构,η为门槛值,I(·)为示性函数,如果括号内的表达式成立则I(·)取值为1,反之则为0;γ1、γ2为变量系数,若γ1≠γ2,则存在门槛效应;其他变量符号同方程(3)。

基础设施结构门槛模型回归结果如表 9所示,γ1≠γ2,存在门槛效应。门槛值将样本分为两个区间,当新基建的结构占比低于门槛值(23.11%)时,对GVC地位的作用系数为负且不显著,说明其效用难以凸显;当新基建占比达到门槛值之后,对GVC地位有显著的正向促进作用。这一结果在一定程度上解释了新基建对GVC地位的提升力度低于传统基建这一发现,当基础设施结构得以改善,新基建的投资占比超过23.11%后,其潜在优势才得以发挥。不难考虑,新基建对于技术含量的要求较高,且有些设施如新能源充电桩等需要达到一定建设密度之后才能产生规模经济,然而目前我国新基建仍面临着投资力度不强、有效供给不足等问题,因此新基建作为公共品的正外部效应还有待发掘。

| 表 9 基础设施结构门槛模型回归结果 |

在我国全球价值链地位低端锁定和“一带一路”实施背景下,本文基于2009-2017年我国30个省市的面板数据识别了“一带一路”对我国GVC地位的政策效应及其滞后性,并在理论上建立起基础设施建设提升GVC地位的微观机制,试图验证“一带一路”倡议通过带动我国沿线省市基础设施建设的水平从而作用于GVC地位的提升,进一步区分了传统基建和新基建的不同中介效应,发现新基建存在一定的技术门槛。经过稳健的计量技术和系统的机制检验,得到如下结论:(1)“一带一路”有效提升了我国GVC地位,且政策效应的显现存在至少两年的滞后性。(2)纳入基础设施建设的机制检验,验证了其对于“一带一路”提升GVC地位的传导机制作用,且传统基础设施建设对GVC地位的提升力度超过了新型基础设施建设的效应。(3)面板门槛回归结果显示,新型基础设施建设对GVC地位的提升作用存在门槛效应,即新基建结构占比达到门槛值(23.11%)之后,其作用方能凸显。

基于以上分析和结论,本研究的政策启示是显而易见的:(1)继续推进“一带一路”高质量建设,畅通国内国际双循环培育重构全球价值链。有效衔接各大发展规划和区域战略融合,在“一带一路”、粤港澳大湾区、自贸试验区等之间建立互动机制,促进区域经济多向联动,推动我国产业向价值链高端环节攀升的同时,积极引领建设互利互惠、合作共赢的全球经贸体系和价值链体系。(2)加强我国基础设施建设的规划布局,提升基础设施发展的质量效益,跟进内外部的需求匹配,更好地服务于“一带一路”建设和全球价值链升级。对内加快区域协调发展构建一体化大市场,发挥基础设施建设对生产要素高效配置的促进效应,加快人才、技术和信息等高端生产要素的跨区域集聚。对外继续推进我国和“一带一路”沿线国家的基础设施互联互通,尤其是铁路、公路项目,推广中国标准和品牌服务,利用基础设施建设对技术升级和品牌服务的带动作用,推动我国从价值链低端锁定向价值链中高端进军。(3)优化基础设施投资结构,加大新基建有效供给,加快生产基础设施数字化转型。重视政府在新基建中的作用,创新投融资模式,大力发展新基建,补齐供应链短板。发挥传统基建在稳投资、保就业、促经济增长的基础上,加快基础设施数字化转型,发展高附加值的数字化新基建设施,将其打造成为全球价值链的新一轮驱动力。

| [] |

崔岩、于津平, 2017, “'一带一路'国家交通基础设施质量与中国货物出口”, 《当代财经》, 第 11 期, 第 100-109 页。 |

| [] |

董艳梅、朱英明, 2016, “高铁建设能否重塑中国的经济空间布局——基于就业、工资和经济增长的区域异质性视角”, 《中国工业经济》, 第 10 期, 第 92-108 页。 |

| [] |

戴翔、宋婕, 2020, “中国OFDI的全球价值链构建效应及其空间外溢”, 《财经研究》, 第 5 期, 第 125-139 页。 |

| [] |

郭凯明、潘珊、颜色, 2020, “新型基础设施投资与产业结构转型升级”, 《中国工业经济》, 第 3 期, 第 63-80 页。 |

| [] |

胡昭玲、宋佳, 2013, “基于出口价格的中国国际分工地位研究”, 《国际贸易问题》, 第 3 期, 第 15-25 页。 |

| [] |

黄先海、余骁, 2017, “以'一带一路'建设重塑全球价值链”, 《经济学家》, 第 3 期, 第 32-39 页。 |

| [] |

林毅夫, 2018, “中国'一带一路'倡议对世界的影响”, 《探索与争鸣》, 第 1 期, 第 30-33+141 页。 |

| [] |

李超、李涵、唐丽淼, 2021, “高速铁路、运输效率与垂直专业化分工”, 《经济学(季刊)》, 第 1 期, 第 51-70 页。 |

| [] |

李俊久、蔡琬琳, 2018, “对外直接投资与中国全球价值链分工地位升级: 基于'一带一路'的视角”, 《四川大学学报(哲学社会科学版)》, 第 3 期, 第 157-168 页。DOI:10.3969/j.issn.1006-0766.2018.03.020 |

| [] |

李军、甘劲燕、杨学儒, 2019, “'一带一路'倡议如何影响中国企业转型升级”, 《南方经济》, 第 4 期, 第 1-22 页。 |

| [] |

李平、王春晖、于国才, 2001, “基础设施与经济发展的文献综述”, 《世界经济》, 第 5 期, 第 93-116 页。 |

| [] |

卢潇潇、梁颖, 2020, “'一带一路'基础设施建设与全球价值链重构”, 《中国经济问题》, 第 1 期, 第 11-26 页。 |

| [] |

马述忠、任婉婉、吴国杰, 2016, “一国农产品贸易网络特征及其对全球价值链分工的影响——基于社会网络分析视角”, 《管理世界》, 第 3 期, 第 60-72 页。 |

| [] |

裴长洪、刘洪愧, 2017, “中国怎样迈向贸易强国: 一个新的分析思路”, 《经济研究》, 第 5 期, 第 26-43 页。 |

| [] |

施炳展, 2010, “中国出口产品的国际分工地位研究——基于产品内分工的视角”, 《世界经济研究》, 第 1 期, 第 56-62+88-89 页。 |

| [] |

宋萌、刘涵, 2018, “以一带一路助推区域经济协调共进”, 《人民论坛》, 第 3 期, 第 72-73 页。DOI:10.3969/j.issn.1004-3381.2018.03.041 |

| [] |

孙楚仁、张楠、刘雅莹, 2017, “'一带一路'倡议与中国对沿线国家的贸易增长”, 《国际贸易问题》, 第 2 期, 第 83-96 页。 |

| [] |

孙吉乐、李文臻、房裕, 2017, “'一带一路'倡议在提升区域创新效率中的作用”, 《云南社会科学》, 第 5 期, 第 83-88 页。 |

| [] |

孙少勤、邱璐, 2018, “全球价值链视角下中国装备制造业国际竞争力的测度及其影响因素研究”, 《东南大学学报(哲学社会科学版)》, 第 1 期, 第 61-68+147 页。DOI:10.3969/j.issn.1671-511X.2018.01.008 |

| [] |

王亚军, 2017, “'一带一路'倡议的理论创新与典范价值”, 《世界经济与政治》, 第 3 期, 第 4-14+156 页。 |

| [] |

王永红, 2019, “全球价值链理论视角下国际经贸格局新变化——以'一带一路'合作区域为例”, 《商业经济研究》, 第 22 期, 第 162-165 页。DOI:10.3969/j.issn.1002-5863.2019.22.042 |

| [] |

温忠麟、叶宝娟, 2014, “中介效应分析: 方法和模型发展”, 《心理科学进展》, 第 5 期, 第 731-745 页。 |

| [] |

谢呈阳、王明辉, 2020, “交通基础设施对工业活动空间分布的影响研究”, 《管理世界》, 第 12 期, 第 52-64+161+65-66 页。 |

| [] |

许冬兰、于发辉、张敏, 2019, “全球价值链嵌入能否提升中国工业的低碳全要素生产率?”, 《世界经济研究》, 第 8 期, 第 60-72+135 页。 |

| [] |

颜银根、倪鹏飞、刘学良, 2020, “高铁开通、地区特定要素与边缘地区的发展”, 《中国工业经济》, 第 8 期, 第 118-136 页。 |

| [] |

杨仁发、李娜娜, 2018, “产业集聚、FDI与制造业全球价值链地位”, 《国际贸易问题》, 第 6 期, 第 68-81 页。 |

| [] |

苑德宇、李德刚、杨志勇, 2018, “外商直接投资进入是否增进了中国城市基础设施绩效”, 《世界经济》, 第 8 期, 第 143-166 页。 |

| [] |

张光南、李小瑛、陈广汉, 2010, “中国基础设施的就业、产出和投资效应——基于1998~2006年省际工业企业面板数据研究”, 《管理世界》, 第 4 期, 第 5-13+31+186 页。 |

| [] |

张军、高远、傅勇、张弘, 2007, “中国为什么拥有了良好的基础设施?”, 《经济研究》, 第 3 期, 第 4-19 页。 |

| [] |

Baldwin R.E. and Venables A., 2011, "Relocating the Value Chain Offshoring and Agglomeration in the World Economy", Department of Economics University of Oxford, Discussion Paper Series, No. DP8163.

|

| [] |

Banerjee A., E. Duflo and N. Qian., 2020, "On the Road: Access to Transportation Infrastructure and Economic Growth in China", Journal of Development Economics, Vol. 145: 1-36.

|

| [] |

Everaert G., Heylen F., 2004, "Public Capital and Long-Term Labour Market Performance in Belgium". Joural of Policy Modelling, 26, 95–112.

|

| [] |

Fontagde L., 2007, "Specialisation Across Varieties Within Products and North-South Copetition", CEPII Working Papers, 6.

|

| [] |

Gereffi G., 2001, "Beyond the Producer-driven/Buyer-driven Dichotomy The Evolution of Global Value Chains in the Internet Era". IDS Bulletiin, 32(3), 30–40.

|

| [] |

Gorg H., Greenaway D., 2004, "Much ado about Nothing? Do Domestic Firms Really Benefit from Foreign Direct Investment?". World Bank Research Observer, 19, 171–197.

|

| [] |

Grossman G.M., Rossi-Hansberger E., 2012, "Task Trade Between Similar Countries". Econometrica, 80(2), 593–629.

|

| [] |

Hausmann R., Rodrik D., 2003, "Economic Development as Self-Discovery". Ssrn Electronic Jourmal, 72(2), 603–633.

|

| [] |

Hansen, 1999, "Threshold Effect in Non-Dynamic Panels: Estimation". Testing and Inference, Journal of Econometrics, 93, 345–368.

|

| [] |

Holl, 2016, "Highways and Productivity in Manufacturing Firms", Journal of Urban Economics, Vol. 93: 131-151.

|