技术能力指企业通过内部努力创造可用于开发和改进产品和工艺的科学和技术知识储备(Quintana-García et al., 2008)。技术能力被认为是导致企业绩效差异的重要原因,资源基础理论认为技术能力是企业保持持续竞争优势最重要来源之一(Dierickx et al., 1989; Nelson,1991),新熊彼特主义经济学家指出技术能力是企业实现绩效赶超的关键因素(Mazzoleni and Nelson, 2013),这些理论从技术能力角度理解企业绩效,但对技术能力发展机制分析不够(Foss,1997;路风,2018),重要原因在于测量企业技术能力的困难。传统视角下,Schoenecker et al.(2002)和Coombs et al.(2006)对企业技术能力测量方法做了系统性梳理后指出,研发支出、研发强度等技术投入指标、专利数量、专利质量、科学发表等技术产出指标是学者们常用的测量工具。技术生态观视角下对技术能力的测量聚焦组织技术生态比较,技术重叠度(Sears et al., 2014)、技术距离(金晓雨等,2020)、技术势差(江志鹏等,2018)和技术生态位(Stuart and Podolny, 1996;许萧迪,2007;何巨峰,2008;姚艳虹等,2017;雷雨嫣等,2019)等构念被用来比较企业间技术能力相对位置。

从测量效果看,Sears(2014)发现传统测量方法导致了差异化结果,原因是上述指标不能很好测量企业技术能力,Coombs et al.(2006)利用201家美国制造业上市公司的数据实证发现研发支出和企业专利数量不是测量企业技术能力的有效指标。另一方面,技术生态观下对技术能力的测量方法多从企业技术能力某一维度入手,难以刻画企业技术能力全貌,如技术重叠度被用来衡量企业间技术的相似性,多出现在企业间技术并购和技术合作的讨论中(如Yan et al., 2020;Sears et al., 2014)。还有研究独立检验技术宽度和重叠度与创新绩效的关系(姚艳虹等,2017;雷雨嫣等,2019),上述研究为探索企业技术能力对企业绩效的作用提供了新见解,但是,由于将技术宽度和重叠度作为独立解释变量,未能揭示技术宽度与技术重叠度之间内在逻辑与联系,难以全面反映企业技术能力全貌。

为更好揭示企业技术能力发展过程及对绩效的影响机制,提供一个能全面反映企业技术能力的构念十分必要。本研究借鉴技术生态观相关思想,整合了企业技术宽度和重叠度,发展出“技术追随型”、“技术多样型”、“技术专长型”和“技术平衡型”四类技术生态位。通过搜集2011-2018年沪深医药上市公司面板数据,实证比较不同技术生态位企业对企业的短期绩效和长期绩效影响。结果显示,相对于“技术追随型”,“技术多样型”、“技术专长型”和“技术平衡型”企业有更高短期绩效,且“技术多样型”、“技术专长型”企业有更高长期绩效;相对“技术多样型”,“技术平衡型”企业有更高短期绩效,而二者在长期绩效上差别不显著。技术生态位分类有助于更全面准确地测量企业技术能力,更清晰地解释技术能力对企业绩效的作用机制,也为理解企业技术能力演化过程提供了新视角。

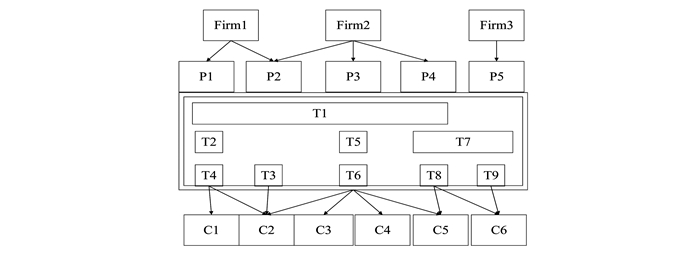

二、整合技术宽度和技术重叠度的企业技术生态位分类 (一) 企业技术生态位概念界定及辨析本研究定义企业技术生态位为企业技术能力相对位置和发展潜力,发展了何宇宁(2008)对技术创新生态位的理解,何宇宁引入了组织生态学中的“态势”理论,认为技术生态位的“态”是创新主体过去技术创新活动的积累,是与创新环境作用结果,技术生态位的“势”体现了创新主体对创新环境的支配能力。本研究聚焦企业竞争而非广义的企业与环境互动所形成的“态”和“势”,为了更好理解这一问题,借鉴Carlsson et al.(2002)技术系统框架分析范式构建企业技术生态位概念示意图如下:

假设共有三家企业Firm1、Firm2、Firm3生产P1至P5五种有类似功能的产品,大方框内T1至T9构成了产品技术基础,C1至C6代表用户群体,如图 1,Firm1拥有T1、T2、T3、T4四种技术,Firm2拥有T1、T3、T5、T6、T7、T8六种技术,Firm3拥有T7、T9两种技术。企业技术能力相对位置可以通过企业技术能力异质性体现,Firm1有T2、T4两种独有技术,Firm2有T5、T6、T8三种独有技术,Firm3有T9一种独有技术,更多独有技术意味着更高技术能力现状和企业技术生态位的“态”,这是因为企业发展过程中累积的竞争对手难以模仿的异质性技术是企业保持竞争优势的基础(Barney,1991)。另一方面,企业技术能力发展潜力可以通过技术资源丰富程度体现,Firm1拥有T1、T2、T3、T4四种技术,Firm2拥有T1、T3、T5、T6、T7、T8六种技术,Firm3拥有T7、T9两种技术,拥有越多技术资源的企业对环境变化适应能力越强,从而拥有更高技术生态位的“势”,这是因为企业技术发展是关联的,技术创新提高了发现其他创新机会(Nelson and Winter, 1982),拥有多技术资源的企业更能抓住技术机会。此外,随着环境变化,企业原有“核心能力”可能不适应变化而转变为“核心刚性”(Leonard-Barton,1992),掌握多技术领域知识的企业更易发现新技术机会,实现产品和企业转型。

|

图 1 企业技术生态位概念示意图 |

企业技术生态位定义有别于战略生态位管理理论中的技术生态位构念,该构念以技术为研究对象,指为激进式创新建立的一个避免和主流技术竞争的“保护空间”(Schot and Rip, 1997),根据图 1,一项新技术如T9,如何在一个相对“隔离”于主导技术(T1)的“受保护空间”内发展,“受保护的空间”可以理解为TP=fFirm3, P5, C6。

(二) 技术生态位测量维度与分类技术重叠度可以理解为企业技术资源相似程度,Stuart and Podolny(1996)假设技术相似企业具有相似的技术能力,通过企业间专利引用数据构建了技术重叠度指标,高技术重叠度意味着企业间高技术相似,低技术重叠度则体现企业技术能力异质性,该指标运用多出现在企业间技术并购和合作讨论中(如Yan et al., 2020;Han et al., 2018)。从竞争视角看,企业间技术资源相似程度描述了企业间技术竞争强度,高技术重叠度表示与该企业拥有相同技术资源企业多,企业面临技术竞争强度高,企业技术能力相对位置不利。反之,低技术重叠度表示与该企业拥有相同技术资源的企业少,企业面临技术竞争强度低,企业技术能力相对位置有利。另一方面,技术宽度测量企业技术资源丰富程度,高技术宽度代表企业有大的知识基础,Prencipe(2000)使用了组织拥有的技术领域数量测量技术宽度,这一思想被后来学者们吸收利用(如Pan et al., 2018;Kim et al., 2016)。由于知识基础是企业吸收能力和创新能力的重要影响因素(Cohen and Levinthal, 1990),因此知识基础反映出企业技术能力发展潜力,技术宽度越高,企业技术能力发展潜力越大,企业技术生态位的“势”越高。

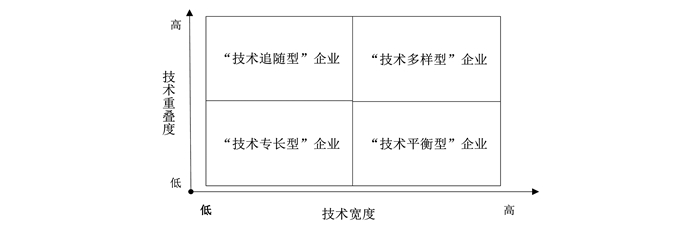

与姚艳虹等(2017)、雷雨嫣等(2019)将技术宽度和技术重叠度作为独立解释变量检验技术生态位与创新绩效间关系的思路不同,本研究认为单一指标难以刻画企业技术能力全貌,这是由于技术宽度只能体现企业技术能力发展潜力,即企业技术生态位的“势”,并不能说明企业在技术竞争中的相对位置,而技术重叠度虽然反映了企业技术能力竞争现状,即技术生态位的“态”,但是难以刻画企业技术能力发展潜力,只有把两者整合起来,才能同时体现企业技术能力的现状和发展潜力,整合思路传承了Burns and Stalker(1961)、Thompson(1967)等学者对不同外部环境特征下组织追求效率(efficiency)和柔性(flexibility)两难问题的讨论,技术生态位的“态”,即技术重叠度,体现了组织对效率的战略追求,技术生态位的“势”,即技术宽度,体现了企业对柔性的战略追求,两者整合反映了企业效率与柔性、现有技术能力和未来技术能力间战略平衡。由此,本研究根据技术重叠度和技术宽度的“高”和“低”,将企业技术生态位区分为四个类型(如图 2所示)。

|

图 2 基于技术宽度与重叠度的企业技术生态位分类 |

第一,“技术追随型”企业,技术能力特征为:(1)技术宽度低,企业掌握有限技术领域知识,或者对各技术领域知识利用能力不平衡。(2)技术重叠度高,企业技术资源面临强外部竞争。“技术追随型”企业往往处于产业链低端,知识基础小,缺乏辨识外界技术机会能力(Cohen and Levinthal, 1990), 企业通过购买和使用机器设备、从事产品部件生产等途径掌握了特定产品组件知识,此类企业往往“使用知识”而不是“变革知识”(Amin and Cohendet, 2004),缺乏更新组件技术能力和系统集成知识,技术上追随集成企业和上游企业要求,使用一般性技术,面临激烈外部竞争。

第二,“技术多样型”企业,技术能力特征为:(1)技术宽度高,企业掌握多技术领域知识且对各技术领域利用能力相对平衡。(2)技术重叠度高,企业面临强外部技术竞争。该类型企业虽然面临强技术竞争,但是由于拥有大的知识基础,仍有潜力利用机会窗口来提升在竞争中的位置。典型的情况包括产品技术升级迭代过程中发展出的技术能力多样性,以及企业在跨产业升级过程中的技术多样化等(Gereffi,1999)。

第三,“技术专长型”企业,技术能力特征为:(1)技术宽度低,企业掌握有限技术领域知识,或者对各技术领域利用能力不平衡。(2)技术重叠度低,企业面临弱外部技术竞争。“技术专长型”企业往往是产业主导技术明确以后产业内分工演化和长期知识积累的结果。在产业内企业间合作管理、决策规则、程序、激励安排等问题处于稳定状态之后(Dosi et al., 2003),对已有技术领域持续的知识积累成为提升企业效率、降低生产成本, 发挥规模经济优势的重要途径。“技术专长型”企业的挑战来自于产业内分工调整和颠覆性技术出现,因此对外部技术变化保持足够知觉是该类企业生存的必要条件。

第四,“技术平衡型”企业,技术能力特征为:(1)技术宽度高,企业掌握多技术领域知识且对各技术领域利用能力相对平衡。(2)技术重叠度低,企业面临弱外部技术竞争,该类企业知识基础规模大,掌握主导技术,拥有不断完善主导技术和将该技术应用到多个产品领域的创新能力。此外,此类企业也储备了其他领域的知识,当外部条件变化时,企业有辨识技术机会的能力。

三、研究假设:技术生态位对企业绩效的影响四类技术生态位分类反映了不同技术能力潜力和相对位置的组合,有助于更准确地刻画企业技术能力,根据Schwab(1980)等学者思路,新构念是否有效需要检验预测有效性的问题,即新构念能否被用来预测理论上相关的某个应变量。根据这一思路,由于技术能力是企业间绩效差异的重要原因,企业技术生态位分类是否有意义,可以通过不同技术生态位企业的绩效差异来检验。理论上,不同技术生态位在长期和短期内都影响了企业绩效。技术生态位的“势”,即技术宽度,反映了企业在不同技术方向的能力分布,从而支撑了企业在多个产品方向布局,成为获得范围经济的技术基础,与企业短期绩效相关。更为关键的是,企业不同技术方向的能力分布也为进一步搜寻邻近技术信息,判别技术机会提供了基础,为企业持续竞争力提供了技术基础,从而与企业长期绩效密切相关。

技术生态位的“态”,即技术重叠度,反映了行业内企业间技术能力的相对位置。从演化经济学角度看,技术重叠度高或低是企业技术行为路径累积结果,企业靠近以前技术商业化成功路径,搜索和识别信息,协调包括研发、财务、市场、生产流程等组织内部关系,开发新产品新工艺形成了专门技术行为路径。技术行为路径嵌入在企业总体“惯例”中,具有高度连贯性和内部粘滞性,低技术重叠度与规模经济、研发效率、生产成本、互补资产等因素紧密相关并影响了企业短期绩效,体现了企业“从创新中获利的互补资产和组织能力”(Teece,1986)。

(一) 处于“技术追随型”和“技术多样型”生态位的企业绩效比较“技术多样型”比“技术追随型”企业更高短期绩效来自于更高研发绩效和范围经济带来的增长。随着工业社会向知识经济转型,越来越多的知识问题需要多个技术领域知识,与“技术追随型”企业相比,“技术多样型”企业掌握多技术领域知识,更有能力应对复杂的知识问题,有更高研发绩效,大量研究证实了企业技术多元化和创新产出之间的显著正相关(Nesta et al., 2005;Garcia-Vega,2006)或者倒U型关系(Leten et al., 2007)。另一方面,“技术多样型”企业拥有更多样化产品,Suzuki et al.(2004)通过对Takeda和Canon公司研究表明,技术多样化与产品多样化和销售增长相关,持续的技术多样化是企业保持“范围经济”优势的技术资源基础。

相比“技术追随型”企业,“技术多样型”企业更高长期绩效来自在变动环境中抓住技术机会的能力,这是因为,第一,拥有多个技术领域知识的企业有更大可能性产生更多的“强制性技术”(Rosenberg,1969)。第二,技术领域间潜在互补性增强了产生技术机会可能,拥有通用技术的企业能够发展出更多衍生技术。第三,“技术多样型”企业过去经历强化了识别技术机会能力,更能正确决策企业研发活动的方向和投入水平,如Teece(1997)指出的:“企业历史上所从事的那些技术机会的深度和广度也会影响到企业对于其研发活动应有的数量和水平标准的确定。”第四,随着环境变化,企业原有“核心能力”不能适应环境而转变为“核心刚性”,掌握多个技术领域知识的企业更容易发现新技术机会,实现产品和企业转型。已有研究结果支持了上述结论,实证研究表明技术多样化与企业短期绩效(如Pan et al., 2018)或是长期绩效(Lin and Wu, 2010)显著正相关,综上所述,

假设1:“技术多样型”比“技术追随型”企业有更高短期绩效。

假设2:“技术多样型”比“技术追随型”企业有更高长期绩效。

(二) 处于“技术追随型”和“技术专长型”生态位的企业绩效比较“技术专长型”比“技术追随型”企业更高短期绩效来自产品领域规模经济优势和技术领域累积优势。第一,低协同成本。随着“技术专长型”企业在某一技术领域知识不断积累,与研发部门开展创新协作的生产、销售等部门获取的背景知识和特定技术知识越来越丰富(Vincenti, 1990),通过将知识嵌入组织内部“惯例”中,产品和技术生产所需要协同成本不断下降。第二,高互补资产。“技术专长型”比“技术追随型”企业拥有技术能力商业化所需更高的“互补资产”,如生产设备、营销渠道等,能够以更小成本和更快速度抓住技术机会,从创新中获利。第三,高专用资产,“技术专长型”企业在特定领域形成强大研发能力,拥有大量专用资产,如专用研发设备和专用试验生产线等,为潜在进入者设置了代价高昂的进入壁垒。第四,“技术专长型”企业拥有更多难以模仿和获取的专利技术和在生产中形成的隐性知识,使得企业能够持续收取创新租金。

相比“技术追随型”企业,“技术专长型”企业更高的长期绩效来自于创新能力。第一,“技术专长型”企业在某一类产品技术领域拥有丰富知识,建立了稳定有效的外部信息获取网络,能以较低成本及时获取该类产品或技术的新信息。第二,“技术专长型”企业在某一技术领域拥有丰富知识增强了企业应对复杂产品研发的能力。综上所述,

假设3:“技术专长型”比“技术追随型”企业有更高短期绩效。

假设4:“技术专长型”比“技术追随型”企业有更高长期绩效。

(三) 处于“技术追随型”和“技术平衡型”生态位的企业绩效比较相比“技术追随型”企业,“技术平衡型”企业兼具“技术平衡型”和“技术专长型”企业优势。“技术平衡型”企业高短期绩效由多样化技术带来,表现为更高研发绩效和范围经济带来的绩效增长,此外,“技术平衡型”企业高短期绩效也可能来自产品领域规模经济优势和技术领域的累积优势,具体包括前述的低协同成本、高互补资产、高专用资产和丰富的隐性知识等方面。长期看,相比“技术追随型”企业,“技术平衡型”企业掌握多技术领域知识,更容易感知环境变化,发展出更多技术机会,实现产品和企业的转型,此外,“技术平衡型”企业能够以更低成本搜索外部信息和实施组织内部的协同创新,拥有更低的技术生产协同成本和更高的应对复杂研发问题的能力。综上所述。

假设5:“技术平衡型”比“技术追随型”企业有更高短期绩效。

假设6:“技术平衡型”比“技术追随型”企业有更高长期绩效。

(四) 处于“技术多样型”和“技术平衡型”生态位的企业绩效比较相比“技术多样型”企业,“技术平衡型”企业技术资源面临弱外部竞争。“技术平衡型”企业更高短期绩效来自成功的技术行为路径,包括低协同成本、高互补资产和专用资产,以及专利和技术诀窍等带来的成本优势、市场优势和创新优势。长期看,两类技术类型企业各有优劣势。“技术平衡型”企业技术多样化的背景在长期内可能为企业带来更多技术机会,然而,在面临研发投资决策时,在某一领域技术和生产优势可能会“阻止甚至延缓企业经理放弃某一种特定的技术”(Burgelman,1994),企业面临“核心僵化”风险。相比之下,“技术多样型”企业不存在这种“成功是失败之母”的风险,然而,“技术多样型”企业短期绩效低,即便识别出潜在技术机会,也可能因为受财务条件约束而不得不放弃。综上所述,

假设7:“技术平衡型”比“技术多样型”企业有更高短期绩效。

除上述比较外,进一步比较“技术多样型”和“技术专长型”企业绩效。短期看,“技术多样型”企业不具备某一技术领域竞争优势,但是享有更高研发绩效和范围经济带来的绩效增长。“技术专长型”企业拥有某一技术领域竞争优势,过去成功技术行为路径,使得企业技术能力能够通过高规模经济、高研发效率、低生产成本、高互补资产和高专用资产等因素影响企业短期绩效。两种类型企业短期绩效比较取决于上述优势比较。长期看,“技术多样型”企业拥有更多技术机会,但是财务约束可能成为企业利用潜在技术机会的制约条件,“技术专长型”企业如果不能够对外部环境变化保持知觉,也可能阻碍其利用新的技术机会。最后讨论“技术专长型”和“技术平衡型”企业绩效比较。短期看,两种类型企业都有技术竞争优势,“技术平衡型”企业还拥有技术多样化带来的研发优势和范围经济优势,哪类企业有更高短期绩效取决于上述优势之间比较结果。长期看,虽然“技术平衡性”企业享有技术多元化为企业带来的更多技术机会和范围经济优势,但是,在主导技术不变情况下,“技术专长型”企业在某一领域累积的技术和生产优势可能更为突出。在主导技术不明情境下,“技术平衡性”企业可能依赖更强技术灵活性和对环境适应能力取得更高长期绩效。

四、数据搜集与研究方法 (一) 数据采集研究样本为2011-2018年间中国沪深股市207家医药制造业企业。专利原始数据来源于国家知识产权局专利检索及分析数据库(pss-system.cnipa.gov.cn/),企业财务数据来自于国泰安CSMAR数据库。选择医药制造业企业为研究样本有三方面考虑:一是近年来中国医药行业市场规模快速增长,主营业务收入从2012年的9680亿元上升到2019年的18945亿元,为分析企业技术生态位提供了良好宏观环境。二是医药制造业是公认的以技术创新为主要驱动力行业,近年来中国制药企业研发销售比不断上升,医药行业创新性特征进一步明显,如2015-2017年间,制药行业总研发支出从2015年151亿元增至2017年232亿元,增长了50%以上。第三,运用专利数据信息分析制药企业技术能力具有较高可靠性,医药制造企业研发投入大、风险高,相比其他行业,专利保护对于医药制造行业意义更为重大,制药企业更倾向于将研发成果申请专利,此外,专利易于观察和得到,也更可靠。

为计算企业技术宽度和技术重叠度,需要搜集目标企业在某一年份累计申请专利的技术领域和频数。我国采用国际专利分类(IPC)体系,IPC分类号信息构成了识别专利技术领域的首要参考。因此,对目标企业技术领域和频数搜集就转化为申请专利的IPC分类号(IPC分类号前四位)和频数的搜集。首先甄别出沪深上市医药公司中不适合作为本研究样本企业,如S.T公司、主营业务转型为非医药制造业公司等。其次,厘清上市公司股权关系,形成一份医药上市公司及子公司名录。最后,根据名录采集专利技术领域数据,数据获取后均经过人工逐条清洗并反复核实以确保样本数据真实性和准确性,整理形成包含股票代码、年份、IPC分类号和频数在内的有效观测值13301条。

运用Levins宽度指数公式中的Shannon-Wiener指数来计算企业间技术生态位宽度:

| $ {\rm{N}}{{\rm{W}}_{\rm{i}}} = - \sum\limits_{{\rm{j}} = 1}^{\rm{r}} {{{\rm{P}}_{\rm{j}}}} \lg {{\rm{P}}_{\rm{j}}} $ | (1) |

NWi代表企业i的技术生态位宽度,r代表企业i的技术资源等级数(技术类别总数),Pj代表企业i在技术资源j上的利用占其对全部技术资源利用频度,即

借鉴Diestrei et al.(2012)做法,用Pianka公式衡量技术重叠度:

| $ {\rm{N}}{{\rm{O}}_{{\rm{ik}}}} = \frac{{\sum\limits_{j = 1}^{\rm{r}} {{{\rm{P}}_{{\rm{ij}}}}} {{\rm{P}}_{{\rm{kj}}}}}}{{\sqrt {\sum\limits_{{\rm{j}} = 1}^{\rm{r}} {{\rm{P}}_{{\rm{ij}}}^2} \sum\limits_{{\rm{j}} = 1}^{\rm{r}} {{\rm{P}}_{{\rm{kj}}}^2} } }} $ | (2) |

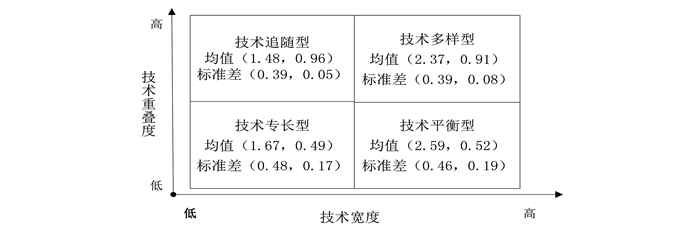

NOik代表企业i和企业k之间技术生态位重叠度,r代表两企业技术资源等级数(技术类别总数),Pij代表企业i对技术资源j的利用占其对全部技术资源利用频度,Pkj代表企业k对技术资源j的利用占其对全部技术资源利用频度。NOik具有值域[0, 1]。把有效观测值13301条按照年份分成8组,利用Stata16.0软件,对2011-2018年沪深医药上市公司技术宽度和技术重叠度值标准化处理,设定聚类数为4(K=4),进行中位数聚类分析,报告“技术追随型”473个,“技术多样型”393个,“技术专长型”154个,“技术平衡型”194个。把上述结果放入以技术宽度为横轴,技术重叠度为纵轴象限如图 3所示。

|

图 3 2011-2018年沪深医药上市公司技术生态位均值与标准差 注:括号内左边数据为技术宽度,右边数据为技术重叠度。 |

技术宽度和技术重叠度全样本均值分别为2.01和0.81,“技术追随型”企业技术宽度和技术重叠度均值为1.48和0.96,表明企业技术领域知识有限且面临激烈外部竞争。“技术多样型”企业技术宽度和技术重叠度均值分别为2.37和0.91,企业掌握多技术领域知识但是面临激烈外部竞争。“技术专长型”企业的技术宽度和技术重叠度均值分别为1.67和0.48,企业技术领域知识有限,但是有技术竞争优势。“技术平衡型”企业的技术宽度和技术重叠度均值分别为2.59和0.52,企业有多个技术领域知识,且拥有技术竞争优势。

(二) 变量定义与测量 1. 被解释变量根据已有文献思路(Odusanya et al., 2018),使用资产净利润率(ROA)测量企业短期绩效,使用ROE作为替代ROA的稳健性检验指标,使用托宾Q指标来测量企业价值或者长期绩效,并使用剔除无形资产和商誉后的托宾Q指标作为稳健性检验指标。

2. 解释变量企业技术生态位变量分四类,用虚拟变量来表示,即“技术追随型”(低技术宽度和高技术重叠度)、“技术多样型”(高技术宽度和高技术重叠度)、“技术专长型”(低技术宽度和低技术重叠度)和“技术平衡型”(高技术宽度和低技术重叠度)。

3. 控制变量控制变量共有6个,包括企业规模、企业年龄、账市比、总资产负债率、股权性质和股权集中度。企业规模以总资产对数来测量。企业年龄根据企业成立年份计算。参考Lam et al.(2002)研究结论,使用账面市值比指标用来控制短期绩效。资产负债率指标体现企业财务杠杆。股权性质指上市公司是国有控股企业或非国有控股企业,采用虚拟变量表示。遵循赵建武(2018)的思路,以前10大股东持股比例之和作为股权集中度的测量指标。

| 表 1 主要变量的定义测量及数据来源 |

基于上述分析,设定基本模型如公式(3)所示:

| $ {\rm{F}}{{\rm{P}}_{{\rm{it}}}}{\rm{ = \mathsf{ α} + \mathsf{ β} TTYP}}{{\rm{E}}_{{\rm{it}}}}{\rm{ + \mathsf{ γ} Contro}}{{\rm{l}}_{{\rm{it}}}}{\rm{ + }}{{\rm{ \mathsf{ ε} }}_{{\rm{it}}}} $ | (3) |

其中,i代表企业,t代表时间,FPit代表企业绩效;解释变量TTYPEit指企业技术生态位,Controlit代表控制变量,共6个,包括企业规模、企业年龄、账市比、资产负债比、股权性质和股权集中度。εit为扰动项,t∈[1, 8]。

五、实证模型与结果分析 (一) 变量描述性统计与多重共线性讨论所有变量观测数、均值、标准差、最小值和最大值如表 2所示。计算变量相关系数及方差膨胀因子检验变量间是否存在多重共线性问题。结果显示变量间相关系数均在0.6以下,表明并不存在严重的多重共线性问题,考察变量膨胀因子(VIF)发现,平均膨胀因子为1.285,单个变量最高膨胀因子为1.535,远小于10,不存在严重的多重共线性问题①。

① 限于篇幅,变量相关系数和膨胀因子分析结果可向通讯作者索取。

| 表 2 变量的描述性统计 |

根据基本模型(3),需要在混合回归、固定效应模型和随机效应模型中选择合适模型展开实证。首先,F检验的P值为0.0000,LSDV法下,绝大部分个体虚拟变量都很显著(P值为0.000),所以强烈拒绝原假设,认为固定效应模型优于混合回归。其次,LM检验的P值为0.0000,强烈拒绝不存在个体随机效应的原假设,认为随机效应模型优于混合回归。最后,豪斯曼检验的P值为0.0000,强烈拒绝原假设,认为固定效应模型优于随机效应模型,最后采用固定效应模型,设计短期绩效模型如公式(4)和长期绩效模型如公式(5):

| $ {{\rm{RO}}{{\rm{A}}_{{\rm{it}}}} = {\partial _0} + {\partial _1}{\rm{TTYP}}{{\rm{E}}_{{\rm{it}}}} + {\partial _2}{\rm{LNT}}{{\rm{A}}_{{\rm{it}}}} + {\partial _3}{\rm{AG}}{{\rm{E}}_{{\rm{it}}}} + {\partial _4}{\rm{BM}}{{\rm{R}}_{{\rm{it}}}} + {\partial _5}{\rm{LE}}{{\rm{V}}_{{\rm{it}}}}}\\ {\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\; + {\partial _6}{\rm{ENI}}{{\rm{D}}_{{\rm{it}}}} + {\partial _7}{\rm{SCO}}{{\rm{N}}_{{\rm{it}}}} + {{\rm{u}}_{\rm{i}}} + {\varepsilon _{{\rm{it}}}}} $ | (4) |

| $ {{{{\mathop{\rm TobinQ}\nolimits} }_{{\rm{it}}}} = {\partial _0} + {\partial _1}{\rm{TTYP}}{{\rm{E}}_{{\rm{it}}}} + {\partial _2}{\rm{LNT}}{{\rm{A}}_{{\rm{it}}}} + {\partial _3}{\rm{AG}}{{\rm{E}}_{{\rm{it}}}} + {\partial _4}{\rm{LE}}{{\rm{V}}_{{\rm{it}}}} + {\partial _5}{\rm{ENI}}{{\rm{D}}_{{\rm{it}}}}}\\ {\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\; + {\partial _6}{\rm{SCO}}{{\rm{N}}_{{\rm{it}}}} + {{\rm{u}}_{\rm{i}}} + {\varepsilon _{{\rm{it}}}}} $ | (5) |

模型(4)和(5)中,被解释变量和解释变量之间可能存在遗漏变量、反向因果等,从而引发内生性问题,为了避免出现“假”的回归结果,借鉴Wooldridge(2002)和郭立新等(2019)做法,建立固定效应模型(模型6),讨论解释变量和控制变量内生性问题。

| $ {\rm{F}}{{\rm{P}}_{{\rm{it}}}}{\rm{ = \mathsf{ α} + }}{{\rm{ \mathsf{ β} }}_{\rm{1}}}{\rm{TTYP}}{{\rm{E}}_{{\rm{it}}}}{\rm{ + }}{{\rm{ \mathsf{ β} }}_{\rm{2}}}{\rm{ Control}}{{\rm{ }}_{{\rm{it}}}}{\rm{ + }}{{\rm{ \mathsf{ β} }}_{\rm{3}}}{\rm{TTYP}}{{\rm{E}}_{{\rm{i, t + 1}}}}{\rm{ + }}{{\rm{ \mathsf{ β} }}_{\rm{4}}}{\rm{ Control}}{{\rm{ }}_{{\rm{i, t + 1}}}}{\rm{ + }}{{\rm{u}}_{\rm{i}}}{\rm{ + }}{{\rm{ \mathsf{ γ} }}_{\rm{t}}}{\rm{ + }}{{\rm{ \mathsf{ ε} }}_{{\rm{it}}}} $ | (6) |

其中,FPit代表当期企业绩效,ui代表个体异质性,γt代表时间固定效应,εit代表扰动项,TTYPEit代表当期解释变量,Controlit代表当期控制变量,TTYPEi, t+1代表后期解释变量,Controli, t+1代表后期控制变量。原假设为所有变量为外生变量,如果后期变量系数显著,则拒绝原假设,表示该变量在统计意义上为内生变量。分别以ROA、ROE和TobinQ为被解释变量进行聚类稳健回归,设定5%显著水平,当被解释变量为ROA和ROE时,报告企业规模(p < 0.01)、资产负债率(p < 0.05)和股权性质(p < 0.05)为内生变量。当被解释变量为TobinQ时,报告企业规模(p < 0.01)为内生变量。进一步在经济意义上考察内生变量,发现企业规模、资产负债率、股权性质等变量受到国家宏观政策、金融市场波动等外来因素影响。宏观政策对企业规模扩张有显著影响,例如徐保昌等(2020)研究发现环境规制与企业规模扩张呈现U型关系。宏观政策环境影响了企业资产负债率,例如王宇伟等(2018)实证发现,2008年以来较为宽松的宏观政策环境下, 金融资源被过多配置到资产周转率和增加值率较低企业, 是企业杠杆率猛增的主要原因。

综上,当被解释变量为短期绩效时,接受企业规模、资产负债率和股权性质三个变量为内生变量。当被解释变量为长期绩效时,由于经济意义上不能否认资产负债率和股权性质受到国家宏观政策、金融市场波动等外来因素影响,把企业规模、资产负债率和股权性质列为内生变量。分别对内生性变量采用1-2期滞后作为工具变量,采用带有工具变量的固定效应模型(FE-IV),分别以ROA、ROE和TobinQ为被解释变量进行回归。Davidson-Mackinnon检验结果分别在5%和10%的水平上显著,拒绝了原假设,表明对可能的内生性变量采用工具变量是必要的。

(四) 实证结果分析 1. 技术生态位对短期绩效的影响:以“技术追随型”企业为参照组以ROA或ROE为被解释变量,以“技术追随型”企业(TTYPE1)为参照组,分别使用个体固定效应模型和带有工具变量的固定效应模型回归,使用稳健标准误,结果如表 3。

| 表 3 技术生态位对企业短期绩效影响的回归结果:以“技术追随型”企业为参照组 |

以ROA为被解释变量,使用个体固定效应模型的实证结果表明,“技术多样型”(TTYPE2)比“技术追随型”企业(TTYPE1)的ROA高出1.2%且在10%水平显著,“技术专长型”(TTYPE3)比“技术追随型”企业的ROA高出1.6%且在5%水平显著,“技术平衡型”(TTYPE4)比“技术追随型”企业的ROA高出1.9%且在1%水平显著。使用工具变量回归后,主解释变量的系数和显著性提高,“技术多样型”比“技术追随型”企业的ROA高出2.3%且在1%水平显著,“技术专长型”比“技术追随型”企业的ROA高出2.5%且在5%水平显著,“技术平衡型”比“技术追随型”企业的ROA高出3.9%且在1%水平显著。考察FE-IV模型中工具变量合理性指标,Kleibergen-Paap rk LM统计量为33.005,对应P值为0.0000,强烈拒绝工具变量不可识别的原假设,Hansen J统计量为0.042,对应P值为0.8370,说明不存在识别过度问题,因此模型选取的工具变量是合适的。控制变量回归结果表明,更长企业年龄、更高股权集中度、更低账市比和更大企业规模能显著增加医药上市企业短期绩效。使用FE-IV模型的实证结果更加显著,系数水平更高,控制变量的回归结果与已有文献结论基本一致。FE和FE-IV模型下,以净资产收益率(ROE)为被解释变量的实证结果验证了上述结果。

实证结果验证了假设1:“技术多样型”比“技术追随型”企业有更高短期绩效,假设3:“技术专长型”比“技术追随型”企业有更高短期绩效,假设5:“技术平衡型”比“技术追随型”企业有更高短期绩效。

2. 技术生态位对长期绩效的影响:以“技术追随型”企业为参照组以TobinQ为被解释变量,以“技术追随型”企业为参照组,分别使用个体固定效应模型(FE)和带有工具变量的固定效应模型(FE-IV)回归,使用稳健标准误,结果如表 4。

| 表 4 技术生态位对企业长期绩效影响的回归结果:以“技术追随型”企业为参照组 |

FE模型和FE-IV模型实证结果表明,“技术多样型”比“技术追随型”企业TobinQ系数分别低0.55和0.592且在1%水平显著,“技术专长型”比“技术追随型”企业TobinQ系数分别低0.709和0.976且在1%水平显著,“技术平衡型”企业比“技术追随型”企业TobinQ系数分别低0.577和0.647且在5%水平显著。考察工具变量的合理性,显示模型选取工具变量是合适的,控制变量回归结果与已有文献结论基本一致。初步回归结果显著拒绝了假设2、假设4和假设6,相比“技术追随型”企业,“技术多样型”、“技术专长型”和“技术平衡型”企业有更低长期企业绩效,实证数据结果与经济学直觉和常识不符合。

进一步考察TobinQ指数构成,取决于企业市值与总资产比值,技术生态位通过计算专利申请技术领域和频数获得,医药企业从申请专利到最后药品上市,还要经历生产工艺改进、临床试验和申请注册审批等多个环节,投资者不太可能马上对企业申请专利的行为做出反应。同时,相比“技术追随型”企业,其他类型企业申请专利后更可能将研发费用作资本化调整,推动了企业无形资产和总资产上升。上述原因导致了看似“反常”的回归结果。

为检验可能存在的投资者反应滞后效应,加入技术生态位指标滞后1-2期再回归(TobinQ2),在技术生态位滞后2期情况下,在FE和FE-IV模型下,“技术多样型”比“技术追随型”企业的TobinQ系数分别高了0.555和0.544,且在1%水平显著;“技术专长型”比“技术追随型”企业的TobinQ系数高了0.507和0.588,且在10%水平显著。“技术平衡型”比“技术追随型”企业的TobinQ系数分别高了0.375和0.4,但是不显著。将主解释变量的滞后期加入到3期以上,发现相比“技术追随型”企业,其他类型企业的回归系数都不显著。这是因为受到宏观环境风险增大、市场势力变更、主导技术变更等多种因素影响,长期内处于较高技术生态位企业获取竞争优势的不确定性进一步放大。

综上,采用滞后两期的技术生态位的分析结果,实证结果验证了假设2:相比“技术追随型”企业,“技术多样型”企业有更高的长期绩效,假设4:相比“技术追随型”企业,“技术专长型”企业有更高的长期绩效。

3. 技术生态位对企业绩效的影响:以“技术多样型”企业为参照组为进一步验证“技术多样型”、“技术专长型”和“技术平衡型”企业间绩效差异,以“技术多样型”企业为参照组进行FE-IV模型回归,考虑到投资者反应迟滞因素,以TobinQ为被解释变量的回归中加入主解释变量的滞后1期和2期,回归结果如表 5所示。

| 表 5 技术生态位对企业绩效影响的回归结果:以“技术多样型”企业为参照组 |

Kleibergen-Paap rk LM统计量和Hansen J统计量以及对应P值表明,四组FE-IV模型工具变量采用是适合的。以ROA和ROE为被解释变量的FE-IV模型回归结果显示了“技术平衡型”比“技术多样型”企业短期绩效更高,系数分别为1.6%和2.5%,且在5%水平显著,验证了假设7:“技术平衡型”比“技术多样型”企业有更高短期绩效。无论是在技术生态位当期还是滞后2期情况下,以TobinQ为被解释变量的回归结果都不支持“技术平衡型”比“技术多样型”企业长期绩效更高,这一结果支持了本研究在研究假设中的讨论,长期看,“技术平衡型”和“技术多样型”企业各有优劣。此外,回归结果不支持“技术专长型”比“技术多样型”企业短期和长期绩效显著更高,也支持了研究假设的讨论结论。

(五) 稳健性检验本研究做了两个稳健性检验:第一,使用ROE替代ROA作为短期绩效指标进行回归,回归结果稳健,结论不变。此外,使用TobinQ2替代TobinQ进行回归,与TobinQ不同,TobinQ2=市值/(资产总计—无形资产净额—商誉净额),结论不变。第二,使用子样本进行回归检验。由于技术生态位是逐年计算得出,考虑到回归中有滞后2期情况,不宜删除太多年份,本研究剔除了2011年数据,使用2012-2018年7年子样本数据进行回归检验,结论不变。

六、结论与对策建议 (一) 结论与理论贡献本研究定义企业技术生态位为企业技术能力的相对位置与发展潜力,整合技术宽度和技术重叠度构建了四个技术生态位,即“技术追随型”、“技术多样型”、“技术专长型”和“技术平衡型”企业。利用2011-2018年沪深医药上市公司面板数据展开实证,结果显示,相比“技术追随型”企业,其他企业有更高短期和长期绩效,相比“技术多样型”企业,“技术平衡型”企业有更高短期绩效。本研究可能的理论贡献在于:

第一,将企业技术能力划分为四个技术生态位,有助于更全面准确地测量企业技术能力,更清晰地解释技术能力对企业绩效的作用机制。以往基于某一维度定义的技术能力对企业绩效作用的研究多有争议,以技术多样化对企业绩效作用的研究为例,Watanabe et al.(2005)分析1980-1998年间日本主导机电企业的技术轨迹数据,认为技术多样化和销售收入间的良性循环是佳能公司可持续性发展的来源。然而Bergek et al.(2009)则发现技术领域更加聚焦的GE公司电力部门比技术更多样化的ABB公司电力部门更具有发展潜力。上述争论中技术多样性指高技术宽度,包含了不同技术竞争力(技术重叠度)的情境,仅从技术宽度(多样性)一个维度刻画拥有世界领先技术的日本佳能公司和技术竞争力相对弱的ABB公司电力部门难免会产生相矛盾的结论,从而削弱研究科学性和价值。近年来学者们呼吁使用多维度定义技术能力,如Pan et al.(2018)通过中国上市公司数据实证发现技术多元化和绩效关系的不一致性情况,提出一个结合技术广度和深度的技术多样化定义才能解释上述不一致的现象。

第二,为完善“技术战略—结构—创新绩效”研究范式提供新思路。当前企业技术战略绩效研究多采用Chandler(1962)“战略—结构—绩效”(SSP)研究范式,强调与技术战略相匹配的组织结构是产生高创新绩效的基本条件,学者们多以专利数量、新产品销售率等指标来测量创新绩效(Liu et al., 2007;李笑等,2020),由于技术战略制定过程考虑了企业间技术竞争情况,以专利数量来测量创新绩效,不能全面体现企业间技术能力相对位置变化,以此来检验技术战略实施效果存在逻辑上瑕疵。使用企业技术生态位变迁来检验技术战略实施效果,为解决这一问题提供了新思路。

第三,为理解企业技术能力演化过程提供新视角。四类企业技术生态位的划分为刻画企业技术能力由低水平平衡(“技术追随型”)向高水平平衡(“技术平衡型”)的发展路径提供了可能性。企业可以通过改善技术生态位来提升绩效,成功企业的能力发展路径存在多种可能,例如可能是“技术追随型”——“技术多样型”——“技术平衡性”的技术能力发展路径,也可能是“技术追随型”——“技术专长型”——“技术平衡性”的发展路径,或者是“技术追随型”——“技术多样型”——“技术专长型”——“技术平衡性”的发展路径等,取决于行业和组织的创新条件。

(二) 管理启示以技术重叠度和技术宽度刻画的技术生态位体现了组织对效率和柔性的战略平衡,事关企业生存和持续性发展。一方面,企业提升现有技术能力(降低技术重叠度)以保持生产效率与短期竞争优势,另一方面,对技术发展趋势保持知觉(提升技术宽度)以保持战略柔性和环境适应能力。成功者如IBM在一个世纪跨度中,从一家生产秤、时钟和制表机的小型企业,历经电脑硬件制造商、软件提供商,实现到技术服务型大企业转变,成功处理了上述战略平衡问题。现实中由于技术战略平衡处理不当,短期成功导致长期失败(如柯达公司)或者因为过分关注长期技术目标而在短期内失败(新创企业)的例子比比皆是。管理实践中,面对效率与柔性、短期技术能力和长期技术能力的平衡,基于有限资源和不同情境,在什么时候以什么方式提升技术能力是企业关注的核心问题。四类技术生态位划分为解决上述问题提供了参考和依据。企业可以使用技术生态位测量方法更为准确地评估技术能力,设计适合企业情境的技术发展路线。

以“技术追随型”企业技术生态位变迁为例,该类型企业处于产业链低端,知识基础小、技术竞争力弱,互补资产匮乏,技术方向上追随上游企业或者集成企业。由于企业技术能力发展具有累积性特征,关键性缄默知识尤其需要在产品设计生产的特定情境中获取,因此该类型企业不太可能越过“技术多样型”和“技术专长型”企业直接向“技术平衡型”企业转型。“技术追随型”企业技术生态位变迁通过技术与市场互动完成。首先讨论向“技术专长型”生态位变迁。在外部环境相对稳定情况下,面临着技术、市场、组织资源约束,“技术追随型”企业可以通过节俭式创新或成本创新,在已有客户中发展出为特定客户量身定做的具备基本功能的低成本产品(Ernst et al., 2015),为此,需要在原有产品组件知识基础上针对特定客户群体进行架构创新,并在产品获得市场回应后,通过生产和市场互动不断积累该技术领域知识,特别是缄默知识,从而逐渐演化为服务特定客户群的“技术专长型”企业。其次讨论向“技术多样型”生态位变迁。随着已有客户品味和爱好变化以及技术环境变化,新的客户需求或技术机会将会创造新的产品技术需求,引导“技术追随型”企业开发或获取多样化技术,推动产品多样化并获取范围经济优势,Pavitt et al.(1989)和Suzuki et al.(2004)研究表明企业需要更多样化的技术来应对产品多样性需求,在市场多样化需求和技术多样化互动中,逐渐完成向“技术多样型”生态位变迁。

技术生态位分类有助于企业技术发展路线的设计,但是并不适用于所有行业。技术宽度和技术重叠度的测量基于企业专利申请的数量和类别,适用行业要求以专利为技术轨迹决定因素之一,不适用使用商业秘密、秘诀等方式为技术轨迹的行业。参考Pavitt(1984)产业分类,技术生态位分类适用行业包括以科学为基础的产业(医药/电子/电力/化学品等)、专业化供应商(如机械、工具设备等)以及规模密集型产业(如钢铁、汽车制造等),不适用供应商主导性(如农业和房地产等)行业。此外,从创新过程特征看,技术生态位分类更适用于知识累积程度高的熊彼特Ⅱ型产业。

(三) 不足与展望本研究存在几方面不足:第一,技术生态位构念有待完善。技术生态位构念和分类有助于更全面准确测量企业技术能力,限于国内专利数据库未提供专利他引信息,因此使用了代表专利数量的专利分类数据,未使用以他引次数来表征的专利质量指标,对企业技术能力的反映可能存在偏差。第二,企业技术能力提升是一个长期演化过程,技术能力提升对企业长期影响可能持续存在,本研究采用了时间跨度为8年的非平衡面板数据,依然不能保证研究结果能够完全体现技术生态位对企业绩效的影响。

结合上述不足,未来研究可以从以下几方面展开:一是使用反映技术质量的指标测量技术重叠度,可以借鉴Podolny et al.(1995)的做法,通过专利交叉引文率和共引率来衡量企业技术能力相似性,有利于发现企业间技术的共同源头。当然,这一方法并非无懈可击,使用引文方法具有引文顺序依赖性特点,不能充分提供某一创新的技术基础知识(Aharonson and Schilling, 2016),此外,如果企业出于专利策略和竞争策略的考虑造成企业间专利引用的缺乏,也会导致该方法的局限性。二是可以采集更多行业和更长时间内的数据展开实证研究,可以在不同情境下寻求不同技术生态位和企业绩效之间的中介因素或者调节因素,例如组织学习方式、创新网络(闫俊等,2018)等。也可以依据技术生态位分类,通过质性研究方法,开展技术生态位变迁的应用研究,加深对企业技术能力作用机制的理解。

| [] |

郭立新、陈传明, 2019, “控制权视角下股权治理对公司创新和绩效的影响研究”, 《技术经济与管理研究》, 第 6 期, 第 46-54 页。DOI:10.3969/j.issn.1004-292X.2019.06.009 |

| [] |

何巨峰, 2008, "基于生态观的集群企业技术能力研究", 暨南大学博士论文。 |

| [] |

何宇宁, 2008, "基于生态学视角的企业技术创新环境研究", 哈尔滨工程大学博士论文。 |

| [] |

江志鹏、樊霞、朱桂龙、李广宇, 2018, “技术势差对企业技术能力影响的长短期效应——基于企业产学研联合专利的实证研究”, 《科学学研究》, 第 1 期, 第 131-139 页。DOI:10.3969/j.issn.1003-2053.2018.01.015 |

| [] |

金晓雨、宋嘉颖, 2020, “环境规制、技术距离与异质性企业研发选择”, 《南方经济》, 第 6 期, 第 70-86 页。 |

| [] |

雷雨嫣、陈关聚、徐国东、朱彦, 2019, “技术变迁视角下企业技术生态位对创新能力的影响”, 《科技进步与对策》, 第 17 期, 第 72-80 页。DOI:10.6049/kjjbydc.2019010164 |

| [] |

李笑、华桂宏, 2020, “中国高科技企业OFDI速度对创新绩效的影响——基于总体创新、颠覆式创新和渐进式创新视角”, 《南方经济》, 第 11 期, 第 28-46 页。 |

| [] |

路风, 2018, “论产品开发平台”, 《管理世界》, 第 8 期, 第 106-129+192 页。DOI:10.3969/j.issn.1002-5502.2018.08.009 |

| [] |

王宇伟、盛天翔、周耿, 2018, “宏观政策、金融资源配置与企业部门高杠杆率”, 《金融研究》, 第 1 期, 第 36-52 页。 |

| [] |

徐保昌、潘昌蔚、李思慧, 2020, “环境规制抑制中国企业规模扩张了吗?”, 《中国地质大学学报(社会科学版)》, 第 2 期, 第 74-91 页。 |

| [] |

许箫迪, 2007, "高技术产业生态位测度与评价研究", 南京航空航天大学博士论文。 |

| [] |

闫俊、葛宝山、董保宝, 2018, “高科技新创企业关系嵌入与结构嵌入的交互对绩效的影响——双元创新的中介效用研究”, 《南方经济》, 第 10 期, 第 27-48 页。 |

| [] |

姚艳虹、陈彦文、周惠平, 2017, “技术创新网络中企业生态位对二元式创新的影响”, 《科技进步与对策》, 第 19 期, 第 1-7 页。 |

| [] |

赵建武, 2018, "中国上市公司并购重组中的支付方式与绩效", 华东师范大学博士论文。 |

| [] |

Aharonson B.S., Melissa A. S., 2016, "Mapping the Technological Landscape: Measuring Technology Distance, Technological Footprints, and Technology Evolution". Research Policy, 45(1), 81–96.

DOI:10.1016/j.respol.2015.08.001 |

| [] |

Amin A., Cohendet P., 2004, Architectures of Knowledge: Firms, Capabilities, and Communities, London: Oxford University Press.

|

| [] |

Barney J., 1991, "Firm Resources and Sustained Competitive Advantage". Journal of Management, 17(1), 99–120.

DOI:10.1177/014920639101700108 |

| [] |

Bergek A., Berggren C., Tell F., 2009, "Do Technology Strategies Matter? A Comparison of Two Electrical Engineering Corporations, 1988-1998". Technology Analysis & Strategic Management, 21(4), 445–470.

|

| [] |

Burgelman, Robert. A., 1994, "Fading Memories: A Process Theory of Strategic Business Exit in Dynamic Environments". Administrative Science Quarterly, 39(1), 24–56.

DOI:10.2307/2393493 |

| [] |

Burns T., Stalker G. M., The Management of Innovation, London: Tavistock.

|

| [] |

Carlsson B., Fridh A., 2002, "Technology Transfer in United States Universities". Journal of Evolutionary Economics, 12(1-2), 199–232.

DOI:10.1007/s00191-002-0105-0 |

| [] |

Chandler A. D, 1962, Strategy and Structure, Cambridge, MA: MIT Press.

|

| [] |

Cohen W. M., Levinthal D. A., 1990, "Absorptive Capacity: A New Perspective on Learning and Innovation". Administrative Science Quarterly, 35(1), 128–152.

DOI:10.2307/2393553 |

| [] |

Coombs J. E., Paul E. B., 2006, "Measuring Technological Capability and Performance". R & D Management, 36(4), 421–438.

|

| [] |

Dierickx I., K. Cool, 1989, "Asset Stock Accumulation and Sustainability of Competitive Advantage". Management Science, 35(12), 1504–1511.

DOI:10.1287/mnsc.35.12.1504 |

| [] |

Diestre L., N.Rajagopalan, 2012, "Are All 'Sharks' Dangerous? New Biotechnology Ventures and Partner Selection in R & D Alliances". Strategic Management Journal, 33(10), 1115–1134.

DOI:10.1002/smj.1978 |

| [] |

Do si, Giovanni., Levinthal D. A., Luigi M., 2003, "Bridging Contested Terrain: Linking Incentive Based and Learning Perspectives on Organizational Evolution". Industrial and Corporate Change, 12(2), 413–436.

DOI:10.1093/icc/12.2.413 |

| [] |

Ernst H., Kahle H.N., Dubiel A., et al., 2015, "The Antecedents and Consequences of Affordable Value Innovations for Emerging Markets". Journal of Product Innovation Management, 32(1), 65–79.

DOI:10.1111/jpim.12171 |

| [] |

Foss N. J., 1997, "The Classical Theory of Production and the Capabilities View of the Firm". Journal of Economic Studies, 24(5), 307–323.

DOI:10.1108/01443589710175825 |

| [] |

Garcia-Vega M., 2006, "Does Technological Diversification Promote Innovation?". Research Policy, 35(2), 230–246.

DOI:10.1016/j.respol.2005.09.006 |

| [] |

Gereffi G., 1999, "International Trade and Industrial Upgrading in the Apparel Commodity Chain". Journal of International Economics, 48(1), 37–70.

DOI:10.1016/S0022-1996(98)00075-0 |

| [] |

Han J. S., Jo G. S., Kang J., 2018, "Is High-quality Knowledge Always Beneficial? Knowledge Overlap and Innovation Performance in Technological Mergers and Acquisitions". Journal of Management and Organization, 24(2), 258–278.

DOI:10.1017/jmo.2016.35 |

| [] |

Kim J., Chang-Yang.Lee, Yunok.Cho, 2016, "Technological Diversification, Core-technology Competence, and Firm Growth". Research Policy, 45(1), 113–124.

DOI:10.1016/j.respol.2015.07.005 |

| [] |

Lam K. S. K., 2002, "The Relationship between Size, Book-to-market Equity Ratio, Earnings-price Ratio, and Return for the Hong Kong Stock Market". Global Finance Journal, 13(2), 163–179.

DOI:10.1016/S1044-0283(02)00049-2 |

| [] |

Leonard-Barton D., 1992, "Core Capabilities and Core Rigidities: A Paradox in Managing New Product Development". Strategic Management Journal, 13(S1), 111–125.

DOI:10.1002/smj.4250131009 |

| [] |

Leten B., Belderbos R., Van L. B., 2007, "Technological Diversification, Coherence, and Performance of Firms". Journal of Product Innovation Management, 24(6), 567–579.

DOI:10.1111/j.1540-5885.2007.00272.x |

| [] |

Lin B. W., Wu C. H., 2010, "How Does Knowledge Depth Moderate the Performance of Internal and External Knowledge Sourcing Strategies?". Technovation, 30(11), 582–589.

|

| [] |

LIU X., BUCK T., 2007, "Innovation Performance and Channels for International Technology Spillovers: Evidence from Chinese High-tech Industries". Research Policy, 36(3), 355–366.

DOI:10.1016/j.respol.2006.12.003 |

| [] |

Mazzoleni R., Nelson R. R., 2013, "An Interpretive History of Challenges to Neoclassical Microeconomics and How They Have Fared". Industrial and Corporate Change, 22(6), 1409–1451.

DOI:10.1093/icc/dtt031 |

| [] |

Nelson R. R., 1991, "Why Do Firms Differ and How Does It Matter?". Strategic Management Journal, 12(S2), 61–74.

DOI:10.1002/smj.4250121006 |

| [] |

Nelson R. R., Winter S. G., 1982, An Evolutionary Theory of Economic Change, Cambridge, MA: Belknap Press.

|

| [] |

Nesta L., Saviotti P. P., 2005, "Coherence of the Knowledge Base and the Firm's Innovative Performance: Evidence From the U.S. Pharmaceutical Industry". Journal of Industrial Economics, 53(1), 123–142.

DOI:10.1111/j.0022-1821.2005.00248.x |

| [] |

Odusanya I. A., Yinusa O. G., Ilo B. M., 2018, "Determinants of FirmProfitability in Nigeria: Evidence from Dynamic Panel Models". SPOUDAI Journal of Economics and Business, 68(1), 43–58.

|

| [] |

Pan X., Chen X., Ning L., 2018, "Why Do Inconsistencies Occur? Detangling the Relationship Between Technological Diversification and Performance in Chinese Firms". Asian Journal of Technology Innovation, 25(3), 407–427.

|

| [] |

Pan X., Chen X., Ning L., 2018, "Exploitative Technological Diversification, Environmental Contexts, and Firm Performance". Management Decision, 56(7), 1613–1629.

DOI:10.1108/MD-03-2017-0228 |

| [] |

Pavitt K., 1984, "Sectoral Patterns of Technical Change: Towards a Taxonomy and a Theory". Research Policy, 13(6), 343–373.

DOI:10.1016/0048-7333(84)90018-0 |

| [] |

Pavitt K., Robson M., Townsend J., 1989, "Technological Accumulation, Diversification and Organisation in UK Companies, 1945-1983". Management Science, 35(1), 81–99.

DOI:10.1287/mnsc.35.1.81 |

| [] |

Podolny J. M., Stuart T. E., 1995, "A Role-based Ecology of Technological Change". American Journal of Sociology, 100(5), 1224–1260.

|

| [] |

Prencipe A., 2000, "Breadth and Depth of Technological Capabilities in CoPS: the Case of the Aircraft Engine Control System". Research Policy, 29(7), 895–911.

|

| [] |

Quintana-García C., Benavides-Velasco C. A., 2008, "Innovative Competence, Exploration and Exploitation: the Influence of Technological Diversification". Research Policy, 37(3), 492–507.

DOI:10.1016/j.respol.2007.12.002 |

| [] |

Rosenberg, Nathan., 1969, "The Direction of Technological Change: Inducement Mechanisms and Focusing Devices". Economic Development and Cultural Change, 18(1), 1–24.

|

| [] |

Schoenecker T., Swanson L., 2002, "Indicators of Firm Technological Capability: Validity and Performance Implications". IEEE Transactions on Engineering Management, 49(1), 36–44.

|

| [] |

Schot J., Rip A., 1997, "The Past and Future of Constructive Technology Assessment". Technological Forecasting and Social Change, 54(2-3), 251–268.

|

| [] |

Schwab, D. P, 1980, "Construct Validity in Organization Behavior", B.M. Staw & L.L. Cummings Eds.

|

| [] |

Sears J., Glenn H., 2014, "Technological Overlap, Technological Capabilities, and Resource Recombination in Technological Acquisitions". Strategic Management Journal, 35(1), 48–67.

|

| [] |

Stuart T.E., Podolny J. M., 1996, "Local Search and the Evolution of Technological Capabilities". Strategic Management Journal, 17(S1), 21–38.

|

| [] |

Suzuki J., Kodama F., 2004, "Technological Diversity of Persistent Innovators in Japan". Research Policy, 33(3), 531–549.

|

| [] |

Teece D.J., 1986, "Profiting From Technological Innovation: Implications for Integration, Collaboration, Licensing and Public Policy". Research Policy, 15(6), 285–305.

|

| [] |

Teece D.J., Pisano G., Shuen A., 1997, "Dynamic Capabilities and Strategic Management". Strategic Management Journal, 18(7), 509–533.

|

| [] |

Thompson J. D., 1967, Organizations in Action: Social Sciences Bases of Administrative Theory, NewYork: McGraw-Hill.

|

| [] |

Vincenti, W., 1990, What Engineers Know and How They Know it: An Analytical Study from the Aeronautical History, Baltimore, MD: The Johns Hopkins University Press.

|

| [] |

Watanabe C., Jae Y. H., Kiyofumi M., 2005, "Technological Diversification and Firm's Techno-economic Structure: An Assessment of Canon's Sustainable Growth Trajectory". Technological Forecasting & Social Change, 72(1), 11–27.

|

| [] |

Wooldridge J. M., 2002, Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, Cambridge: The MIT Press.

|

| [] |

Yan Y., John Q. D., Dries F., 2020, "Not EveryCoopetitor Is the Same: The Impact of Technological, Market and Geographical Overlap with Coopetitors on Firms' Breakthrough Inventions". Long Range Planning, 53(1), 101873.

|