当前,我国步入经济社会高质量发展阶段,市场经济体制得到长足发展,市场经济活力不断增强,各类行业部门经济迅速发展①。然而,不同部门、行业或职业的市场化程度和发展阶段不尽相同,市场化程度差异导致了各类行业部门的经济发展异质性。经济高质量发展时期,经济转型发展不可避免,劳动供给结构性短缺问题和就业结构性矛盾并存,不同行业职业的劳动供给和就业状况不同,劳动供给形态和情形同样有所差异,保持合理的劳动供给水平对于我国经济社会高质量发展至关重要,工资作为劳动力市场中的杠杆,对劳动供给自然起着调节作用,这种调节作用也体现到市场化程度不一的各个部门当中。因此,在不同部门市场化程度差异背景之下,工资和劳动供给存在着怎样的非线性关系?这种非线性关系在不同部门行业当中是否存在异质性?工资对个人劳动供给有着怎样的激励效果?政府和市场分别对劳动供给作何影响?这些问题值得深入探讨。

① 党的十四大正式建立社会主义市场经济体制,十八届三中全会提出发挥市场在资源配置中的决定性作用,十九大报告提出深化供给侧结构性改革。2020年4月9日,中共中央、国务院印发《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》,这是中央关于要素市场化配置的第一份文件,对于形成生产要素从低质低效领域向优质高效领域流动的机制,提高要素质量和配置效率,引导各类要素协同向先进生产力集聚,加快完善社会主义市场经济体制具有重大意义.

由此,本文以劳动供给为研究重点,以工资为研究切入点,从部门市场化程度差异的独特视角,实证分析工资对个人劳动供给的非线性影响及其异质性,针对结论就政府与市场在经济运行中的相互关系、行业间工资门槛差异、工资工时制度等问题展开延展性思考。

本文余下的结构安排如下,第二部分为文献研究与评述;第三部分为工资与个人劳动供给的理论机制分析;第四部分介绍文章的数据与模型;第五部分为工资对个人劳动供给影响的实证分析,就市场部门和公共部门进行异质性分析,并进行稳健性检验;第六部分基于实证分析总结归纳结论,就劳动力市场政策、就业质量、工资激励水平等议题展开政策讨论。

二、文献研究学界一般将劳动供给定义为劳动时间或劳动参与,有关劳动供给以及工资对其影响的研究,国外相对起步较早且更加成熟,历经了由理论探讨到实证分析的过程。理论研究方面,上世纪后半叶,有学者对劳动力工资和劳动时间供给的关系进行研究(Knop,1959);贝克尔(Becker)系统探讨了工资和劳动时间供给的关系,认为工资收入水平是影响工作时间的重要因素(Becker,1976);国内也有学者对工资与劳动时间供给的关系展开了理论研究,他们基于贝克尔的个人消费模型,假设消费者永远追求个人效用最大且其效用不随工资率变化而变化,那么工资率与工作时间呈现同方向变动,即工资率上升会导致工作时间的增加,工资率下降会导致工作时间的下降(李显方,1994;李忠民、张世英,1995)。许多学者进一步利用数理或计量模型探讨工资如何对劳动供给产生影响,也有学者对劳动供给模型进行修订和再推演,这也一定程度上为后来的实证研究提供了思路(Moffitt,1984;Tummers and Woittiez, 1991;Sapsford and Tzannatos, 1993;Luo,2014)。

理论研究阶段以后,一些国外学者对贝克尔的理论进行了实证讨论,发现工资率的提升可以带动工作时间的提升,这种效应在不同群体、不同职业间是共有的,也就是说提升工资可以提高社会整体劳动供给(Altonji and Paxson, 1988;Rosen,2000;Pistaferri,2003);然而,当劳动需求持续扩张时,工资的微调并不一定带来劳动供给的微调,也就是说工资的激励效应有一定的滞后效应,加之家庭分工的约束,只有工资上升到新的保留工资水平时,劳动供给才会增加(丁守海,2011);而正是由于群体异质性的存在,有学者从政治经济学角度探讨了劳动时间供给,认为单纯的将个体劳动供给加总起来可能并不一定呈现出宏观的劳动供给现象,可能会产生突变性质(陈瑞琳,2017)。因此,从异质性角度探讨工资对劳动供给的关系成为了近些年来学界研究的热点。

国内外大多针对不同群体进行分类研究,对二者关系的实证研究大多停留在线性关系研究阶段。工资水平的提高会引起农民工群体的收入效应大于替代效应,因此工资水平和工作时间呈现负相关的变化(郭凤鸣,2014);工资水平对于贫困家庭的劳动供给刺激作用较强,而对于富裕家庭刺激有所弱化(沈煜、丁守海,2017);中等收入群体工资水平对工作时间具有显著正影响,而高收入群体则没有显著相关性(王素娟、雷婷婷,2017);工资水平的提升有助于我国东北地区城镇居民劳动供给的增加(张世伟、郭凤鸣,2010);限制劳动力工作的时间会导致福利的降低,特别是在低技能劳动者中体现的尤为明显(Davoine and Mankart, 2017)。此外,最低工资标准和影子工资率亦对劳动供给产生了一定影响,最低工资标准对劳动供给起到了延长效应(兰岚等,2015;郭凤鸣、张世伟,2017),但造成女性劳动力供给显著降低(贾朋、张世伟,2012;贾朋、张世伟,2013),也有学者研究发现最低工资标准提升有利于已婚女性劳动参与的增加(马双等,2017);影子工资率对贫困地区农户的劳动供给有着正影响(都阳,2000),对于林业农户的劳动供给则有着负向影响(弓秀云、秦富,2008)。另有研究表明,在“男主外、女主内”的传统观念影响下,性别在劳动时间投入当中越来越多的产生着不平等效应,这也引发了学界对于工资与劳动时间关系性别差异的研究(Dan et al., 2009;Gielen,2009;张琪、吴传琦,2019),例如工资水平的提升对于农村女性劳动力工作时间提升的边际效应明显(张世伟等,2011)。

门槛模型是由美国经济学家汉森(Hansen)提出的(Hansen,2000),门槛回归为研究工资水平对劳动供给的非线性影响提供了思路。然而遗憾的是,利用门槛回归探讨工资非线性激励效应的研究并不多。有限的研究中,传统消费者选择理论认为,工资到达一定水平后,消费者会放弃追求工作而去追求闲暇,这会导致工作时间的减少(Mankiw,2015),而这也从一定程度上揭示了工资对劳动时间供给的影响存在拐点;有学者对澳大利亚女性劳动力的劳动供给曲线进行了实证分析,研究发现当支付较高薪酬时,女性工作者的工作时间倾向于减少(Miller, 1985);魏珊等发现农民工劳动供给存在工资门槛,在拐点工资水平下,农民工劳动供给和工资水平呈现显著反向相关关系(魏珊、宋晓阳,2017);许秀川等对耕地面积、劳动供给和工资水平进行了定量分析,发现跨过工资门槛后,耕地面积对农业劳动力供给弹性增大(许秀川等,2016)。

综上所述,国内外有关工资对劳动供给影响的研究较为成熟,从多个角度探讨了二者关系及其异质性,基本结论为工资率的提升会促进劳动供给的增加,然而通过非线性估计方法研究二者关系的研究相对缺乏。本文探讨工资对劳动供给的影响,重点关注劳动时间这一维度,劳动时间很大程度上体现了工作强度和工作深度,因此更具代表性。

与以往的研究相比,本文可能的边际贡献在于:从我国现实国情出发,基于我国部门市场化程度差异这一特征,将生产部门划分为市场部门和公共部门,借助微观数据库,将门槛模型引入到微观劳动经济领域中,实证分析工资对劳动供给的门槛效应及异质性影响,并基于研究结论对不同行业工资激励效应差异、工资工时制度、市场和政府关系等展开延展性讨论。

三、概念界定与理论机制 (一) 重要概念界定从我国不同部门市场化程度差异角度出发,关于部门异质性的探讨是本文研究的切入点,因此,本部分界定市场化程度及相关重要概念。市场化一般指建立国家调节的市场经济体制,并由此形成统一的市场运行机制和市场体系。借鉴《劳动经济手册》(Handbook of Labor Economics)中对于部门分割理论的讨论,又基于我国的现实情况,市场化程度在工作性质和单位类型得以较好的体现,因此本文对于市场部门和公共部门的界定是通过工作性质来确定的。

具体的,文章基于社会工作性质和数据可得性,从市场化程度角度,将党政机关、人民团体及其他机构、事业单位、国营企业、集体企业、自治组织界定为公共部门(public sector),相对应的,民营企业、私营企业、外企、合资企业、民办非企业、个体工商户、自由工作者的市场化率更高,因此将其界定为市场部门(marketing sector)①。这里需要说明的是,在我国,事业单位、国营企业、集体企业某种程度上具有部分市场化特征,然而,对比民企、私企、外企等部门,其市场化特征较弱,且其管理体制、运营模式等相对统一,同时为了突出异质性对比分析结果,因此,在本文中将这部分样本归为公共部门。

① 参照Handbook of Labor Economics中RONALD G. EHRENBERG & JOSHUA L. SCHWARZ所著Public-Sector Labor Markets部分,并结合我国实际和数据可得性进行部门划分的概念界定。

(二) 基于市场化程度差异的“工资-个人劳动供给”理论机制分析工资是平衡劳动力供求的杠杆,对劳动供给产生着直接影响,二者皆为劳动力市场中的重要元素。劳动供给理论将其分为市场劳动供给以及个人劳动供给,而市场劳动供给是由个人劳动供给总和形成的,并认为工资率是影响劳动供给的主要决定因素(张世伟等,2011)。劳动力个人供给曲线的总和形成了市场劳动总供给曲线,同样地,微观层面的个人劳动供给时间加总之后便形成了市场中总体的劳动供给。根据Becker(1976)、李显方(1994)、李忠民、张世英(1995)等的研究,工资率和劳动供给呈现相同方向变动,而经典消费者选择理论则强调劳动力工作与闲暇的关系,当工资水平足够高时,劳动力则会选择闲暇而非劳动供给。

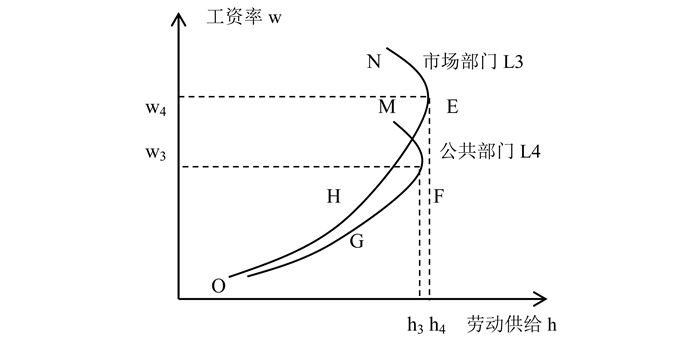

在我国市场化背景下,不同行业部门市场化程度有所差异,这导致不同行业部门的劳动供给状态不同,由此形成的工资激励效应也不尽相同。因此本文关注微观层面的个人劳动供给,探寻其工资非线性影响及其激励效应②。由市场化所带来的市场部门与公共部门的劳动供给自然有所区别,二者的劳动力个人供给曲线显示出其中的差别,图 1展示了在我国市场化背景下,市场部门和非市场部门的个人劳动供给曲线及其差异。从图 1中不难看出,在经济学经典假设和我国市场化背景下,由于市场部门的市场化率、资本流量与存量等相对较高,因此相应的市场竞争使得商品价格相对更高,劳动力价格即工资率也更高,因此市场部门的总体劳动供给曲线在图形中应在公共部门之上,并且斜率(即工资激励效应)也相对更高。公共部门对于本文关注的个人劳动供给曲线而言,在工资率较低时,劳动供给随着工资率的提升而增加,体现为市场部门的斜率要高于公共部门,但当工资率分别到达w3和w4时,这时工资率已经足够高,劳动者的收入效应大于替代效应,因此劳动力会更多的选择闲暇,则会导致个人供给曲线向后弯曲,如图 1所示,此时市场部门的拐点E要在公共部门的拐点F之上。

② 本文关注的部门市场化程度差异下的劳动供给同样满足经济学个人层面的经典假设,即理性经济人假设以及个人效用最大化假设。

|

图 1 市场部门与公共部门的个人劳动供给理论模型 |

本文重点关注工资对个人劳动供给的影响效应,在图 1中,可以将个人劳动供给曲线细分为几个阶段:第一阶段是市场部门的OH段与公共部门的OG段,此时工资激励效应较低,因此曲线斜率也较低,但是市场部门斜率要高于公共部门,即kOH>kOG;第二阶段是市场部门的HE段与公共部门的GF段,随着工资水平的提升,其对于劳动供给可能会产生“突变”效应,此时,两部门第二阶段斜率要高于各自的第一阶段斜率,市场部门斜率仍然高于公共部门,即kHE>kGF;第三阶段是市场部门的EN段与公共部门的FM段,在这一阶段,随着工资水平的提升,两部门劳动力会选择追求闲暇而非工作,因此劳动供给会逐渐下降,此时市场部门的劳动供给会下降更快,即kEN>kFM。劳动供给的工资激励效应即影响系数,在供给曲线的第一阶段和第二阶段,工资率和劳动供给均呈现正向相关关系,因此满足f′(L3OE)>0、f′(L4OF)>0且f″(L3OE)>0、f″(L4OF)>0;在供给曲线的第三阶段,工资率的提升导致劳动供给的下降,因此满足f′(L3EN) < 0、f′(L4FM) < 0且f″(L3EN) < 0、f″(L4FM) < 0。

由此,根据已有研究(Altonji and Paxson, 1988;Rosen,2000)和上述分析,本文提出以下研究假设:

H1:市场化程度差异背景下,我国市场部门与公共部门的个人劳动供给有所差异;

H2:工资对市场部门与公共部门的个人劳动供给均有非线性影响;

H3:市场部门与公共部门的个人劳动供给均存在工资“激励”拐点和工资“惩罚”拐点,且市场部门的工资拐点较高;

H4:不同性别、不同行业等的劳动力工资对劳动供给产生异质性影响。

市场化背景下,不同生产部门或行业的市场化率不同,事业单位、国企的劳动供给相对稳定,而民营企业、外企等的劳动供给相对弹性化,工资分别对这两大部门产生什么样的非线性影响,这两大部门的劳动供给工资激励拐点有何区别,以经典的劳动供给曲线为参照,两部门的劳动供给曲线是否“向后弯曲”了,这些问题有待进一步挖掘。本文将个人劳动供给定义为劳动力工作时间,以市场化程度差异所带来的不同生产部门为研究界限,从微观层面探讨工资对个人劳动供给的异质性影响。

四、数据与模型 (一) 模型建构贝克尔等人研究发现工资收入水平是影响劳动供给的重要因素之一(Becker,1976),本文从微观角度将被解释变量个人劳动供给定义为劳动力工作时间,建立以下基础模型:

| $ T = {c_0} + \alpha \cdot {W_1} + {\varphi _m} \cdot {X_m} + \mu $ | (1) |

其中,公式(1)为工作时间模型,T代表工作时间,W代表工资,X代表式中的其他控制变量,α代表式中工资系数,φm代表式中其他控制变量系数矩阵,μ代表式中误差项,c0代表式中常数项。

公式中被解释变量为工作时间,为连续变量,因此首先采用加权最小二乘法(WLS)进行回归,探讨工资对个人劳动供给的线性影响。为了进一步探讨工资和个人劳动供给的非线性关系,本文针对(1)式进一步采用Hansen门槛估计模型(Threshold Estimation)进行分析。这是由汉森(Bruce E. Hansen)在2000年提出的针对于截面数据的门限回归模型,这是一种非线性模型,以探究变量之间的非线性关系,确定不同的临界点,进而利用门槛变量的观测值估计出合适的门限值,后被广泛应用于金融、宏观经济、微观经济等领域①。这种方法相对于线性参数估计方法的优点在于可以更加精确的探究被解释变量与解释变量之间的相互关系,考虑到本文微观数据的变量之间存在非线性关系,采用门槛模型可以更好拟合变量之间的关系。

① Hansen, B.E.,1999,“Threshold Effects in Non-dynamic Panels: Estimation, Testing, and Inference”,Journal of Econometrics,93: 345-368.

因此,根据Hansen门槛回归模型,对劳动供给基础模型(1)进行一定改进,建立如下门槛回归计量模型:

| $ \begin{array}{l} T = k + {\rho _1} \cdot W\left({W \le {\gamma _1}} \right) + {\rho _2} \cdot W\left({{\gamma _1} < W \le {\gamma _2}} \right) + \cdots + {\rho _{m - 1}} \cdot W\left({{\gamma _{m - 2}} < W \le {\gamma _{m - 1}}} \right)\\ \;\;\;\;\;\;\;\;\; + {\rho _m} \cdot W\left({W > {\gamma _{m - 1}}} \right) + {\varphi _n} \cdot {X_n} + \tau (m \ge 3) \end{array} $ | (2) |

其中,γ1,γ2,…γm-1为待估计的工资门槛值,ρt(t=1,2,…m)为门槛变量系数,φn(n=1,2,3...)为控制变量系数,k为截距项,τ为残差项。本文基于我国部门市场化程度差异,将样本所从事的工作分划为市场部门与公共部门,分别对两部门进行实证分析,并做一定的稳健性检验,探讨其异质性②。

② 公式(2)中,本文m和n的值取决于门槛回归中门槛变量的门槛值多少和控制变量数量,在文章实证分析部分和变量选取部分予以赋值。

模型的建构和数据的处理采用的计算机软件为Stata 15.0。

(二) 数据来源基于理论分析和研究假设,本文运用中山大学2012年、2014年、2016年三期中国劳动力动态调查数据(CLDS)进行实证分析。该数据库每两年调查一次,专门针对劳动力各项指标进行调查,数据库为样本跟踪调查,能够比较全面且有代表性的对劳动力各项指标进行观测和收集,本文将三期数据合并成为混合平衡横截面数据进行分析。

为了突出劳动力市场中的异质性,本文选取16岁-65岁的劳动力作为研究目标,16岁之前的样本还未进入劳动力市场,而65岁之后的样本基本已经退出劳动力市场,因此不予考虑①。对于工作时间方程选取的是有工作且拥有工资性收入的劳动力样本,进行数据去尾、剔除缺漏值、剔除不合逻辑样本等处理后,拥有样本量9050个,其中,市场部门劳动力样本5444个,公共部门劳动力样本3606个,涵盖我国29个省、市、自治区,是具有代表性的微观调查数据。

① 我国法定退休年龄为男性60岁,女性55岁(部分企业单位为50岁),这与人口学中劳动年龄人口的界定基本相符,然而,考虑到延迟退休政策的实行以及老龄化社会的到来,许多超出退休年龄的劳动力依然“退而不休”并活跃在劳动力市场当中,加之这部分劳动力在总样本中均有劳动供给以及工资性收入,因此本文将研究对象年龄界定为16-65岁。

(三) 变量选取与数据说明被解释变量。本文选取个人劳动供给(劳动力工作时间)为被解释变量,探讨工资对于劳动供给的门槛效应。利用上一份工作的一周工作时长为工作时间的代替变量,变量为连续变量。

核心解释变量(门槛变量)。本文核心解释变量为工资,利用调查年工资性收入作为工资的代替变量,变量为连续变量并取自然对数处理。关于变量的选择,周工作时间、年工资收入、月工资收入均为是国际上通用的指标,考虑到津贴、奖金、年终奖等是以年为单位发放的,加之数据可得性,因此使用年工资性收入作为代替指标更为合理,再者,本文主要探讨的是工资非线性效应,因此计量单位的选择对实证结果没有实质性影响。

控制变量。通过理论研究和文献分析,本文选取基本信息、人力资本以及工作信息三类控制变量,基本信息主要包含性别、年龄、家人数等个人信息,人力资本主要包含受教育程度、健康水平,工作信息主要包含工作单位属性、工作满意度、工作环境。控制变量中,除年龄(调查当期年龄)和家人数为连续变量外,其余均为赋值离散变量。

| 表 1 变量分类及赋值情况 |

| 表 2 变量描述 |

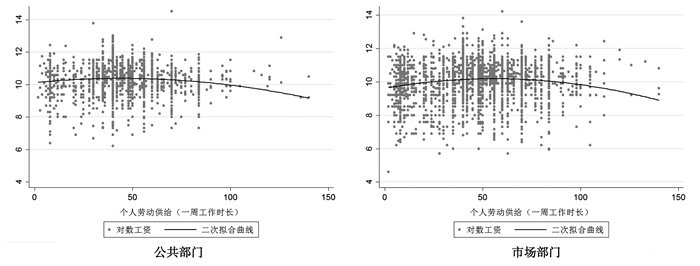

图 2展示了本文所选样本主要变量工资和劳动时间供给的散点图及拟合曲线。从图中可以看出,市场部门和公共部门劳动力群体的工资和劳动时间供给曲线均呈现先增后减的“倒U型”趋势,二次拟合之后,二者体现为非线性关系,这也为门槛非线性回归提供了数据支持,工资的上升首先使得劳动供给的增加,而后导致其下降,这与本文的假设相符①。

① 这里需要说明的是,经典劳动供给曲线是以劳动供给为横轴、以工资为纵轴的坐标系,本研究重点探讨工资对劳动供给的影响,在本研究的计量表达式中,工资为主要解释变量,劳动供给为被解释变量,一般而言,放到坐标系中,解释变量(工资)为横轴、被解释变量(劳动供给)为纵轴。本研究在探讨工资与劳动供给的数量关系和实证分析时进行灵活化处理,将横纵轴进行相互转换,因此,体现到图形中,图 1为经典个人劳动供给曲线,图 2为转换坐标系的二者关系散点图,这也同样可以解释为什么图 2是“向下弯曲”而不是“向后弯曲”。

|

图 2 工资和个人劳动供给散点图及拟合曲线 |

不同的是,市场部门劳动力样本更加分散,而公共部门劳动力样本更加集中,相对而言,市场部门的劳动时间供给和拟合曲线的上升斜率略大于公共部门,这也一定程度上体现出在市场化程度差异的环境下,市场部门的市场化率更高、工资和劳动供给的灵活性更强,具体的工资激励效应在后文的回归分析中将展开讨论。

(二) OLS回归分析通过前文的表述以及贝克尔的工作时间理论,工资是影响个人劳动供给的重要影响因素,本文在门槛回归之前,首先进行OLS线性回归分析,考察样本中工资对个人劳动供给的影响。为避免数据的异方差问题,本文同时采用加权最小二乘法进行回归分析,同时控制地区层面的固定效应(门槛回归部分同样控制)。考虑到工资和个人劳动时间供给之间存在着相互影响和互为因果的关系,推测二者可能存在内生性,目前减弱模型内生性问题的有效办法之一是寻找工具变量(陈云松,2012;连玉君,2015),因此,本文进一步寻找工资的工具变量进行二阶段回归。

合格的工具变量应满足外生性和相关性两个原则,即工具变量应与内生解释变量相关,同时对于被解释变量来讲应是外生的。目前,采用行业或地区相关指标的均值、政府政策、外生情形、消费投资行为等作为工具变量的情况居多(封进,2014;李任玉等,2015;李树等,2015)。基于此,本文选取以市级为单位的样本平均工资作为核心解释变量工资的工具变量,理论上满足工具变量的选取要求。经过估计,模型测算的Wald F统计量的值均大于10%水平下的临界值,因此不存在弱工具变量的问题。从Hansen J统计量的检验结果p值来看,各个样本分组工具变量均不存在过度识别问题,进一步从实证分析角度说明了工具变量的选择具有一定合理性。对基础模型进行的OLS和2SLS回归分析结果如表 3所示。

| 表 3 全样本OLS与分样本2SLS回归结果 |

表 3的回归结果显示,不论是全样本还是分部门样本,一阶段回归和二阶段回归结果相仿,只是二阶段回归的工资系数略小于一阶段回归,这说明工资激励效应一定程度上被高估。

总体来看,在控制其他变量不变的情况下,核心解释变量工资与个人劳动供给存在着正向相关关系,工资水平的提升会激励劳动力工作时间的增加,这也一定程度上印证了本文工资激励的猜想。核心解释变量平方项系数为负,代表工资与劳动时间“库兹涅茨曲线”存在的可能性。分样本回归结果显示,公共部门劳动力工资激励效应要略低于市场部门,这或许与两部门工资和劳动供给本身的差异有关,本文界定的市场部门以外企、私企、个体工商户为主,这些部门或行业的市场化率较高,其部门效益更容易收到金融市场和经济走势的影响,虽然工资水平可能与公共部门相差不大,甚至低于公共部门,但是正是由于市场部门自身的原因,这部分劳动力群体的劳动时间供给弹性更高,加班现象更加常见,受到法定工作时间的约束相对较小,这可能是两部门产生差异的直接原因。

其他变量对个人劳动供给同样产生一定影响并存在部门异质性。男性劳动力、城镇职工工作时间相对较高,而随着年龄和人力资本的提升,劳动力的劳动时间供给趋向于下降,值得一提的是,政治面貌明显影响公共部门的个人劳动时间供给,但对公共部门的影响不显著,签署书面合同则会更加激励市场部门劳动力的劳动供给。

(三) 门槛值估计分析通过线性回归分析得到,工资水平的提升对个人劳动供给有着正向激励作用。然而线性回归只能拟合解释变量工资与被解释变量个人劳动时间供给平均值之间的关系,为进一步深入研究,本文采用Hansen门槛回归模型进行分析,寻找核心解释变量工资水平的“突变点”,探讨工资对个人劳动供给的非线性关系。在门槛值搜寻过程中,发现各个样本能够搜寻到三个工资门槛值并在统计意义上显著,各个样本门槛值搜寻结果以及相关指标统计见表 4。

| 表 4 各样本门槛值统计 |

通过表 4的门槛值统计结果可以发现,全样本、公共部门劳动力样本和市场部门劳动力样本均有三个工资门槛,也就是说,工资对劳动供给的影响存在三个显著的“突变点”。各样本的三个“突变点”及其规律不尽相同,纵向对比不难发现,各样本门槛值的共同点在于,单一工资门槛最高,三重工资门槛最低,双重工资门槛介于两者之间;横向对比可以发现,各样本门槛值的异质性在于,市场部门的工资门槛要普遍高于公共部门,这可能与公共部门工资水平普遍低于市场部门有关。第四门槛值均在三门槛值之上,但由于不再显著,因此也不予以讨论。两部门最高的单一工资门槛分别换算成为年收入大约为70263元和24101元,最低的双重工资门槛分别为34544元和15678元,我们可以发现,公共部门的工资门槛值普遍较低,相当于当年最低工资水平值,这说明最低工资水平在公共部门起到了一定的激励作用,而市场部门的工资门槛值普遍较高,最高的单一工资门槛值要高于社会平均工资,这一方面意味着市场部门的工资水平较高,另一方面可以看出,市场部门中的各类行业或职业在市场化过程中,更加融入到了社会主义市场经济体制中。那么,在三个工资门槛前后,工资激励到底发生了何种变化,这种变化在部门之间存在怎样的异质性,本文将进行下一步门槛回归分析。

(四) 门槛回归分析前文介绍了各个部门的门槛值搜寻结果,要探讨工资水平在提升的过程中如何对劳动力个人劳动供给产生“突变”性影响,便需要在三个工资门槛值前后进行回归分析。门槛回归继续基于本文选取的IV进行回归,全样本回归结果和分样本回归结果分别见表 5和表 6①。

① 本文在使用门槛模型时,在技术层面将其分为两步:先探测门槛值,再进行门槛值前后的回归分析。由此保证了在非线性门槛回归分析中使用IV法的可靠性。

| 表 5 全样本门槛回归结果 |

| 表 6 市场部门与公共部门分样本门槛回归结果 |

表 5和表 6的门槛回归分析结果与OLS线性回归结果不尽相同,因此进一步采用非线性回归进行分析是有必要的。具体的:

第一,全样本回归中,门槛变量工资在三门槛前后均体现为对劳动供给的正向激励作用。从全样本回归结果不难发现,在控制其他变量不变的条件下,虽然核心解释变量工资对个人劳动供给的影响在不同门槛的作用下产生了一些差异,但是工资水平的提升使得工作时间增加这一假设得到非线性回归的验证。三门槛的存在使得工资提升1%,工作时间相应提升了59.4%、451.9%、79.5%,可以看出第二工资门槛产生的激励“突变”作用最大,并且随着工资门槛的提升,工资激励效应也会相应提升,这意味着工资水平不断提升,劳动力趋向于增加工作时间的投入,这与经典劳动力个人供给曲线的前半部分相吻合。从数据结果看,我国个人劳动力供给曲线之所以还未向后弯曲,这与我国经济发展水平和社会发展阶段是直接相关的,从目前的社会经济发展阶段来看,我国处于发展中国家,经济发展从高速转变为高质量发展,这离不开包含劳动在内的各种生产要素的共同协作努力,虽然我国已经成为世界第二大经济体,但是我国的人均GDP仅为59660元,排名全球第70位①。就业是最大的民生,而工资作为就业平衡杠杆,在提升居民综合生活水平和获得感中提到了重要作用,因此,工资体现为正激励作用与我国的国民经济发展现状直接相关。

① 数据来自国家统计局网站http://www.stats.gov.cn/、世界银行数据库https://data.worldbank.org.cn/。

第二,分样本回归中,市场部门工资激励效应明显高于公共部门。从数据结果看,在控制其他变量不变的情况下,工资对个人劳动供给依然体现为正向激励效应,并且随着工资门槛提升,工资激励效应呈现上升的态势。然而,横向对比可以发现,在我国独有的市场化程度差异背景下,两部门的工资激励效应差异显著,市场部门的工资激励效应普遍高于公共部门,市场化的机制使得市场部门工资弹性更高,但两部门依然没有工资激励“惩罚效应”,这说明我国劳动力个人供给曲线“向后弯曲”的阶段没有在市场部门和公共部门中得以体现。值得一提的是,在分样本回归过程中,市场部门劳动力群体在第四工资门槛作用下,体现为工资负激励效应,但工资门槛和系数均不显著,这可能是由样本量小、样本分布等原因造成的,这也一定程度上体现了我国收入分配不均衡问题,高收入人群的收入效应已经远远大于替代效应,或许这部分人早已实现了劳动力个人供给曲线向后弯曲,但是总体来看,我国劳动力的劳动供给体现为工资激励的正效应。由此,应努力缩小地区、行业收入分配不均衡,扩大中等收入群体规模,打造“橄榄型”收入分配格局,适当提升工资水平并保持合理的劳动供给,提升居民幸福感和获得感,努力跨越中等收入陷阱。分样本门槛回归的结果和全样本门槛回归结果相仿,这在一定程度上加强了实证分析的稳健性。

第三,在不同门槛的作用下,其他控制变量对劳动供给的影响略有差异。随着工资门槛值的提升,年龄上升导致劳动供给逐渐下降并且这种效应越来越明显,婚姻和家庭等因素也逐渐变得重要起来,城乡差异依然存在,人力资本越高的群体个人劳动时间供给则越少。总之,工资的不断提升使得收入效应逐渐大于替代效应,这使得人们有时间来追求闲暇而不是一味地工作。

(五) 稳健性检验与进一步分析本文在门槛回归的基础之上,进一步分样本进行了稳健性检验,实证分析结果与表 5全样本和表 6分部门样本的结果基本一致①。具体地,在控制其他变量不变的情况下,农民工劳动供给的工资门槛相对低于城镇职工,男性工资门槛高于女性,第三产业就业劳动力的工资门槛相对也要高于第一、第二产业的劳动力,相应地,劳动供给工资门槛较高的群体,这部分劳动力的工资激励水平也相对较高,但是,无论如何分样本回归,工资对劳动供给的“惩罚效应”均不存在或不显著,这说明不同劳动力群体的工资门槛及其激励效应存在异质性,并且目前来看,我国劳动力个人供给曲线还未整体向后弯曲。

① 出于文章简洁性和版面考虑,本文的稳健性检验采用文字叙述形式,未将实证结果利用表格展示出,感兴趣者可向作者索取。

由于人力资本差异性、就业性别歧视、职业隔离等原因,农民工、女性等群体在劳动力市场的竞争中不占优势,因此导致其工资水平较低,这自然造成了其工资门槛和工资激励水平较低,也就是说,在相同情况下,即便就业单位给予这部分群体较低的工资,这部分群体也会参与工作,相应地,若从这部分劳动力自身考虑,他们自身的竞争力较弱,因此自身期望工资较低,这样就会大大降低他们的工作选择自由度,较低的实际支付工资和自身期望工资便造成了这部分群体的“双向就业选择难题”,这部分群体的生活保障以及这种“双向就业选择难题”亟待改善。因此,农民工劳动力群体、女性劳动力群体等就业弱势群体劳动供给的工资激励值得持续关注。

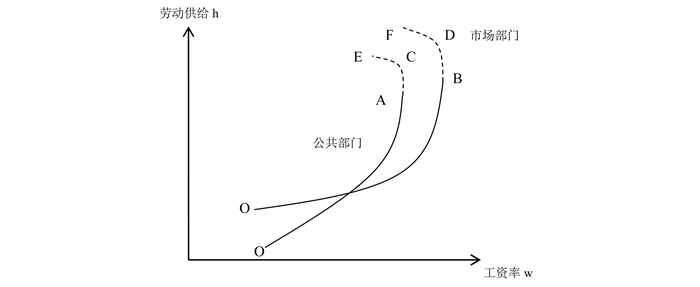

通过本文的回归分析以及稳健性检验,可以看出不同工资水平下,工资对劳动供给的“激励效应”不尽相同,在市场化作用下,进一步细分市场部门劳动力与公共部门劳动力之后,其工资激励效应有着较为明显的差异,市场部门的工资门槛明显高于公共部门,而工资对劳动供给的激励效应也相对较高,这也一定程度上验证了本文的理论假设。图 3展示了根据本文数据结果拟合的工资与劳动供给的曲线,从回归分析结果中,我们只能得出OA和OB两条劳动供给曲线,分别代表公共部门和市场部门劳动力的个人供给曲线,至于图中的虚线AC、BD段甚至是CE、DF段,也就是劳动力供给曲线是否继续上升或向后弯曲、抑或是如何弯曲,目前的数据分析还未得到相应的结论。值得一提的是,在门槛探寻过程中,不论是全样本还是分样本,第四工资门槛以及之后的门槛效应便不再显著,分样本回归中,市场部门劳动力群体在第四工资门槛作用下,体现为工资“负激励”效应,但工资门槛和系数均不显著,也就是说,“向后弯曲”的工资门槛值在门槛模型中没有明显体现出来,这可能是由于样本量不足、样本工资水平高低差异等原因造成的,但通过实证分析可能得出的一个结论便是,“向后弯曲”的个人劳动力供给曲线在发展中国家已经开始出现,只是这个“拐点”在极个别行业或极少数人群中得以展现,收入分配差距过大、经济发展区域不平衡等可能作为这一现象的一种解释,但是相对落后的经济发展水平和当前的社会发展阶段是造成这类现象的根本原因。发达国家的经验告诉我们,随着生产力的发展和社会经济水平的不断提升,实际劳动时间和法定劳动时间均会降低,OECD官方数据库2016年数据也显示出发达国家的工作时间明显低于发展中国家相关数据和统计结果来自OECD官方网站2016年数据库。,也就是说越来越多的劳动力回去追求闲暇而舍弃一部分工作时间,这与本文的研究结论并不矛盾。然而,中国作为世界第二大经济体,也是世界上最大的发展中国家,目前处在经济发展转型期,在人口红利逐渐消失、劳动力结构性短缺的今天,要想保持高质量的经济发展水平,充足的劳动供给是必要的,因此,从目前我国的国情来看,工资水平的提升还是会对劳动供给起着促进作用。

|

图 3 市场部门与公共部门个人劳动供给拟合曲线 |

本文采用最小二乘法、加权最小二乘法、门槛模型等进行回归分析,且几种计量模型的回归结果相差不大,由于使用了WLS加权最小二乘法,因此有效避免了样本中可能存在的异方差问题。针对变量之间的多重共线性问题,本文采用了VIF方差膨胀因子衡量法,各个样本组的各个变量值以及VIF平均值均远小于10,因此变量之间不会相互干扰,回归结果具有一定解释作用②。工具变量的使用加强了回归结果的稳健性。

② 出于版面考量和简洁性,本文未将模型检验结果展示出来,感兴趣者可单独向作者索取。

六、结论与讨论本文基于三期劳动力动态调查数据,结合汉森门槛回归模型,依托我国部门市场化程度差异性,分别探讨了工资对劳动力个人供给的非线性门槛效应及其部门异质性,主要得出以下研究结论:

第一,我国市场部门与公共部门劳动力的个人劳动供给有所差异。通过统计数据对比分析发现,市场部门劳动力的周工作时间比公共部门劳动力多出11.9%,两部门工作时间均超出了我国法定工作时间,过度劳动问题值得关注;第二,工资与个人劳动供给呈现非线性关系并且存在部门异质性。通过门槛回归结果可以发现,工资对个人劳动时间供给的影响存在三个“突变点”,工资门槛均使得工资“激励效应”加强并呈现逐步增加的趋势,公共部门和市场部门的工资“激励效应”分别增加了163.0%和98.9%,其中,市场部门第四工资门槛对工作时间产生“惩罚效应”,但已不显著,这一定程度上验证了劳动力个人供给曲线的前半部分,这种规律对于全样本和分部门样本都适用。第三,劳动供给的工资门槛存在性别、城乡和行业异质性。进一步分析发现,男性、城镇劳动力和第三产业等较高收入群体的工资门槛同样较高,也就是说,企业给予更低的工资时,女性、农村劳动力等便会参与工作,这部分群体的就业质量有待提升;第四,其他控制变量对个人劳动供给产生影响。随着年龄增长、人力资本积累,个人劳动时间供给趋于降低,签署书面劳工合同使得市场部门劳动力个人时间供给显著增加,而政治面貌显著影响公共部门劳动供给。总体来看,无论是市场部门还是公共部门,我国劳动力个人供给曲线均未“向后弯曲”,经济高质量发展、提升居民幸福感是当前我国需持续关注的。基于实证分析结论,本文有几点延展性思考:

首先,关于市场化差异背景下不同部门工资激励效应的讨论。本文理论机制和实证分析结论得出,市场化差异背景下不同部门的工资激励效应不同,不论是市场部门还是公共部门,工资水平的提升会激励劳动者增加劳动供给,而市场部门的工资弹性水平更高。这意味着,当前我国发展阶段和居民收入水平决定了我国的工资激励正效应,劳动力个人供给曲线还未向后弯曲,多数劳动者会增加工作投入而非追求闲暇,这种效应对于市场部门劳动力而言更加奏效。劳动供给对应劳动需求,劳动供给是经济发展的重要动力。因此,宏观层面,国家应持续深化市场部门市场化改革,推进公共部门产业结构升级,统筹部门发展与劳动供给的关系,促进金融发展服务于各部门实体经济,创造更多就业岗位,适当增加劳动供给。营造良好平等的市场就业环境,增加体面就业岗位,破除劳动力自由流动的阻碍,提升工资收入水平,缩小工资收入差距,增加居民幸福感,努力提升就业质量。在就业结构性矛盾下,深化人才培养模式,通过教育改革增加人力资本存量(辜胜阻等,2013);微观层面,不同部门属性的企业在人力资源配置过程中,应遵循人尽其用的原则,设置合理的就业岗位比例,将企业金融发展应用于薪酬制定和就业岗位评估过程中,工资门槛的激励作用也为企业薪酬制定提供一定参考,而劳动力个人应努力提升人力资本,掌握先进技能,适应产业结构升级,把握时代就业节奏,实现合理的劳动供给。

其次,关于个人劳动供给和劳动力市场政策的讨论。通过本文的实证分析可以得出,我国劳动力市场中过度劳动问题普遍存在,尤其是市场部门劳动力,其工作时间超出法定工作时间24.35%,过度劳动对劳动力身心健康不利并且会造成一定经济损失(杨河清,2014;吴伟炯,2016)。发达国家的经验告诉我们,法定劳动时间和实际工作时间随着经济发展和居民福利增加逐步趋于缩减(赖德胜等,2015),而我国是一个人口大国,在经济发展过程中,充足的劳动供给是必要的,劳动力资源是我国的一大经济发展动力。然而,随着科技进步、产业转型升级和新旧动能转换时代的到来,我国要化“供给红利”为“科技红利”,在市场化改革进程中,增加先进科技研发投入,例如利用人工智能机器人代替繁重的体力劳动工作者,全面提升劳动生产率,促进产业转型升级和经济高质量发展,为劳动力市场运行和政策制定营造坚实的经济背景;政府应对当前的工时制度进行再审视,对劳动力市场进行适当干预,适当推行或在市场部门试点弹性工作制度,有效缓解过度劳动问题及其带来的经济个人损失。

最后,关于局限性和进一步研究的展望。本研究立足于市场部门和公共部门工资对个人劳动供给的影响,亦存在数据方法不全面、研究不细致等不足之处。部分行业或职业的工资激励效应和过度劳动成因及其经济个人损失值得深入探究,互联网发展与人工智能的逐渐成熟对就业水平和个人劳动供给是否有大的冲击,而这其中的部门异质性又将会是怎样,总之,还有很多问题值得进一步探索和验证。

| [] |

丁守海, 2011, “劳动剩余条件下的供给不足与工资上涨——基于家庭分工的视角”, 《中国社会科学》, 第 5 期, 第 4-21+219 页。 |

| [] |

陈瑞琳, 2017, “劳动时间的政治经济学分析”, 《政治经济学评论》, 第 1 期, 第 186-206 页。DOI:10.3969/j.issn.1674-7542.2017.01.010 |

| [] |

郭凤鸣, 2014, "农民工工作时间的代际差异——城镇化进程中农民工劳动供给行为变化", 《21世纪数量经济学(第15卷)》, 中国数量经济学会会议论文集, 会议时间: 2014-10-17。 |

| [] |

沈煜、丁守海, 2017, “论工资对劳动供给影响的弱化——基于家庭贫富状况的比较”, 《中央财经大学学报》, 第 5 期, 第 74-80 页。 |

| [] |

王素娟、雷婷婷, 2017, “劳动力价值实现程度对工作时间的影响研究”, 《华东经济管理》, 第 5 期, 第 107-114 页。DOI:10.3969/j.issn.1007-5097.2017.05.015 |

| [] |

张世伟、郭凤鸣, 2010, “东北城镇居民劳动供给行为分析”, 《东北亚论坛》, 第 4 期, 第 112-119 页。DOI:10.3969/j.issn.1003-7411.2010.04.015 |

| [] |

兰岚、金喜在、李盛基, 2015, “我国最低工资制度的劳动供给效应分析”, 《东北师大学报(哲学社会科学版)》, 第 5 期, 第 96-101 页。 |

| [] |

郭凤鸣、张世伟, 2017, “最低工资标准对农民工工资和工作时间的影响”, 《统计与决策》, 第 19 期, 第 111-115 页。 |

| [] |

贾朋、张世伟, 2012, “最低工资标准提升的劳动供给效应——基于回归间断设计的经验研究”, 《中国人口科学》, 第 2 期, 第 25-35+111 页。 |

| [] |

贾朋、张世伟, 2013, “最低工资提升的劳动供给效应: 一个基于自然实验的经验研究”, 《南方经济》, 第 1 期, 第 1-13 页。 DOI:10.3969/j.issn.1000-6249.2013.01.001 |

| [] |

马双、李雪莲、蔡栋梁, 2017, “最低工资与已婚女性劳动参与”, 《经济研究》, 第 6 期, 第 153-168 页。DOI:10.3969/j.issn.1672-5719.2017.06.127 |

| [] |

都阳, 2000, “影子工资率对农户劳动供给水平的影响——对贫困地区农户劳动力配置的经验研究”, 《中国农村观察》, 第 5 期, 第 36-42+81 页。 |

| [] |

弓秀云、秦富, 2008, “林业主产区农户影子工资对家庭劳动供给影响的实证分析”, 《技术经济》, 第 9 期, 第 82-87 页。 |

| [] |

张琪、吴传琦, 2019, “工资水平对劳动力工作时间投入影响的性别差异——基于CLDS(2016)数据的实证分析”, 《人口与经济》, 第 4 期, 第 1-13 页。DOI:10.3969/j.issn.1000-4149.2019.04.001 |

| [] |

张世伟、贾朋、周闯, 2011, “城市中农村迁移家庭的劳动供给行为分析”, 《中国人口·资源与环境》, 第 8 期, 第 35-42 页。DOI:10.3969/j.issn.1002-2104.2011.08.006 |

| [] |

魏珊、宋晓阳, 2017, “城镇农民工劳动供给行为的分析——基于门槛模型的估计”, 《西北人口》, 第 4 期, 第 50-57 页。DOI:10.3969/j.issn.1007-0672.2017.04.007 |

| [] |

许秀川、温涛、张卫国, 2016, “耕地面积、劳动供给、工资水平与城镇化的非线性关系——一个理论模型及其门槛面板数据的实证”, 《南京农业大学学报(社会科学版)》, 第 3 期, 第 101-110+159 页。 |

| [] |

李显方, 1994, “工资率与工作时间的变化关系——再论贝克尔个人消费模型”, 《经济科学》, 第 3 期, 第 73-76 页。 |

| [] |

李忠民、张世英, 1995, “再论工资率与工作时间的变化关系——对贝克尔个人消费模型及其均衡条件的改进”, 《经济科学》, 第 1 期, 第 74-78 页。 |

| [] |

陈云松, 2012, “逻辑、想象和诠释: 工具变量在社会科学因果推断中的应用”, 《社会学研究》, 第 6 期, 第 192-216+245-246 页。 |

| [] |

连玉君、黎文素、黄必红, 2015, “子女外出务工对父母健康和生活满意度影响研究”, 《经济学(季刊)》, 第 1 期, 第 185-202 页。 |

| [] |

封进, 2014, “社会保险对工资的影响——基于人力资本差异的视角”, 《金融研究》, 第 7 期, 第 109-123 页。 |

| [] |

李任玉、杜在超、何勤英、龚强, 2015, “富爸爸、穷爸爸和子代收入差距”, 《经济学(季刊)》, 第 1 期, 第 231-258 页。 |

| [] |

李树、陈刚, 2015, “幸福的就业效应——对幸福感、就业和隐性再就业的经验研究”, 《经济研究》, 第 3 期, 第 62-74 页。 |

| [] |

杨河清, 2014, “我国过劳问题严重, 亟须加强研究”, 《人口与经济》, 第 3 期, 第 85-88 页。DOI:10.3969/j.issn.1000-4149.2014.03.010 |

| [] |

吴伟炯, 2016, “工作时间对职业幸福感的影响——基于三种典型职业的实证分析”, 《中国工业经济》, 第 3 期, 第 130-145 页。 |

| [] |

赖德胜、孟大虎、王琦, 2015, “我国劳动者工作时间特征与政策选择”, 《中国劳动》, 第 2 期, 第 36-40 页。 |

| [] |

辜胜阻、王敏、李睿, 2013, “就业结构性矛盾下的教育改革与调整”, 《教育研究》, 第 5 期, 第 12-19 页。 |

| [] |

Gary S. Becker, 《人类行为的经济分析》, 上海: 上海人民出版社。 |

| [] |

N. Gregory Mankiw, 《经济学原理》, 北京: 北京大学出版社。 |

| [] |

Becker G S., 1978, "An Economic Approach to Human Behavior". Population and Development Review, 4(3), 515–518.

|

| [] |

Knop W., 1959, "Working Time and Wage Agreement". Zentralblatt Fur Arbeitsmedizin Und Arbeitsschutz, 9(9), 236.

|

| [] |

Moffitt R., 1984, "The Estimation of a Joint Wage-Hours Labor Supply Model". Journal of Labor Economics, 2(4), 550–566.

DOI:10.1086/298047 |

| [] |

Miller, 1985, "Female Labour Supply in Australia: Another Example of a Backward-Bending Labour Supply Curve". Economics Letters, 19(3), 287–290.

DOI:10.1016/0165-1765(85)90038-2 |

| [] |

Tummers M P, Woittiez I., 1991, "A Simultaneous Wage and Labor Supply Model with Hours Restrictions". Journal of Human Resources, 26(3), 393–423.

DOI:10.2307/146019 |

| [] |

Sapsford D., Tzannatos Z., 1993, "Labour Supply: The Basic Model. The Economics of the Labour Market", Texts in Economics. Palgrave, London: 7-44.

|

| [] |

Luo J., 2014, "Wage and Labor Supply: A Simple Model to Explain Some Empirical Findings", SSRN Electronic Journal.

|

| [] |

Altonji J G, Paxson C H., 1988, "Labor Supply Preferences, Hours Constraints, and Hours-Wage Trade-offs". Journal of Labor Economics, 6(2), 23.

|

| [] |

Rosen H S., 2000, "Taxes in a Labor Supply Model with Joint Wage-Hours Determination". Econometrica, 44(3), 485–507.

|

| [] |

Pistaferri L., 2003, "Anticipated and Unanticipated Wage Changes, Wage Risk, and Intertemporal Labor Supply". Journal of Labor Economics, 21(3), 26.

|

| [] |

Davoine T, Mankart J., 2017, "Changes in Education, Wage Inequality and Working Hours Over Time", Social Science Electronic Publishing.

|

| [] |

Dan, Clawson, Naomi, Gerstel, Jill, Crocker, 2009, "Employers Meet Families: Gender, Class and Paid Work Hour Differences Among U.S. Medical Workers". Social Indicators Research, 93(1), 185–189.

DOI:10.1007/s11205-008-9382-9 |

| [] |

Gielen A C., 2009, "Working Hours Flexibility and Older Workers' Labor Supply". Oxford Economic Papers, 61(2), 240–274.

|

| [] |

Hansen B E., 2000, "Sample Splitting and Threshold Estimation". Econometrica, 68(3), 575–603.

DOI:10.1111/1468-0262.00124 |

| [] |

Hansen B E., 1999, "Threshold Effects in Non-Dynamic Panels: Estimation, Testing, and Inference". Journal of Econometrics, 93, 345–368.

DOI:10.1016/S0304-4076(99)00025-1 |