当前,温室气体浓度渐增导致的全球变暖严重威胁人类健康和经济发展(Bai et al., 2019),已经成为人类社会可持续发展的严重威胁(Du and Li, 2019)。作为全球最大的碳排放国家,中国面临巨大的碳减排压力。BP统计资料显示,1978-2018年中国碳排放总量由14.19亿吨增加至94.29亿吨,增幅高达5.64倍。理论上,提升碳排放绩效是治理气候变化最具成本效率的方式之一(Bai et al., 2019)。为此,在经济高质量发展的背景下探讨减缓气候变化和控制温室气体的问题,需要从技术创新的视角出发,寻求提高碳排放绩效之路。近年来,中国政府积极实施创新型城市试点政策,旨在形成一批创新体系健全、创新绩效高、经济社会效益好、创新辐射引领作用强的区域创新中心。那么,一个亟需回答的问题是,以政府为主导的这类“自上而下”的政府创新政策是否有效提升了碳排放绩效?

本文以“国家创新型城市”试点政策为切入点,聚焦于探讨创新型城市建设的碳排放绩效效应。2008年国家发展和改革委员会(下文简称“国家发改委”)批准深圳成为全国第一个国家创新试点城市。此后,在深圳“先行先试”的基础上,进一步扩大创新型城市试点范围。根据2016年国家发改委和科技部出台的《建设创新型城市工作指引》(国科发创[2016]370号)文件,截至2016年底,全国共有61个城市获批为国家创新试点城市。2018年,又新增17个城市进行创新型城市试点。从试点进程上看,创新型城市建设是空间渐进的,由点及面逐步展开,经历了“试点—推广—趋同”的空间过程。与此同时,《建设创新型城市工作指引》明确将“绿色低碳”作为创新型城市建设的原则和目标。在此背景下,本文探讨如下核心但却尚未得到很好回答的问题:创新型城市试点政策是否有助于提升城市碳排放绩效?又是通过什么途径影响碳排放绩效?厘清上述问题,对于夯实创新型城市建设的前期发展成果以及拓展未来发展空间具有重要的实践价值,也为国家实现2030年碳排放的双控目标、2060年前实现碳中和的长远目标提供有益的政策启示。

与本文紧密关联的,主要有两方面的文献。第一支文献是碳排放绩效的相关研究,主要聚焦于测算不同地区的碳排放绩效水平与探寻碳排放绩效的影响因素(Zhou et al., 2010;刘习平等,2017;李小胜等,2018;Du and Li, 2019;Li and Wang, 2019;Wang et al., 2019)。这类文献发展迅速且方兴未艾,成为碳排放领域重要的研究议题之一。第二类文献重点关注创新型城市建设的政策效应评估。李政、杨思莹(2019)利用2003-2016年中国269个城市的面板数据,借助于双重差分法,发现创新型城市建设显著提升了城市创新水平。类似地,王保乾、罗伟峰(2018)利用2008-2015年中国长三角24个城市的面板数据,发现创新型城市建设有利于促进城市创新绩效水平。不同于上述文献的宏观视角,刘佳等(2019)利用2008-2016年上市公司的面板数据,发现创新型城市建设显著促进企业实质性创新产出,为评估创新型城市试点政策提供了微观企业层面的证据。与此同时,聂飞、刘海云(2019)以FDI质量为研究对象,利用2003-2015年中国266个城市的面板数据和PSM-DID方法,发现创新型城市建设通过“回路效应”提升了FDI质量。梳理上述文献可知,既有文献在研究设计和研究方法等方面为评估创新型城市建设的政策效应提供了重要思路,但并没有关注创新型城市建设对碳排放绩效的影响,而这为本文的研究提供了空间。

为了准确客观地识别出创新型城市建设对碳排放绩效的影响,本文将2008年开始分地区逐步推行的创新型城市试点政策视为一次准自然实验,在控制城市固定效应、时间固定效应和省份时间趋势的基础上,利用渐进性的双重差分法来缓解遗漏变量对实证研究结果的不利影响。同时,为了处理创新试点城市由于非随机选择而导致的内生性问题,本文采取了控制城市属性法和工具变量法。基于2005-2016年中国285个城市的面板数据,本文稳健地发现,创新型城市试点政策的确对碳排放绩效具有显著地促进作用,特别地,相比于非试点城市,创新试点城市的碳排放绩效平均增加2.47%。经过共同趋势、工具变量、干扰政策、PSM-DID方法、安慰剂等一系列稳健性检验后,上述结论依然成立。本文研究为在全国范围内推广创新型城市建设提供了经验证据,并为打造创新、低碳等新型特色城市提供了政策参考。

相比于以往文献,本文研究贡献主要体现在以下三个方面:第一,研究议题上,本文是国内首篇从绿色低碳发展的角度探讨创新型城市试点政策效应的文献,为在全国范围内推广创新型城市建设提供了经验证据,并且丰富了碳排放绩效的相关研究。既有文献(王保乾、罗伟峰,2018;李政、杨思莹,2019;刘佳等,2019;曾婧婧、周丹萍,2019)主要从宏观和微观维度考察了创新型城市试点政策的创新效应。考虑到绿色低碳作为创新型城市建设的原则和目标,因此分析创新型城市建设对碳排放绩效的影响是评估该政策效应不可或缺的内容。第二,识别策略上,本文立足于双重差分法的估计框架,借助于创新型城市试点政策在不同城市、不同试点时间上的变异,通过比较先实施创新试点的城市与后试点的城市、非试点城市之间碳排放绩效的差异,得到创新型城市建设的净效应。通过使用这类准自然实验的方法,可以有效地避免遗漏变量导致的内生性问题。同时,本文从多个角度探求了创新型城市建设对碳排放绩效的影响机制。第三,关注并处理了创新试点城市由于非随机选择而导致的内生性问题。一方面,本文在回归方程中纳入城市属性变量与时间趋势多项式的交叉项,城市属性变量包括是否为两控区城市、经济特区城市、北方城市以及胡焕庸线右侧城市,以控制城市之间固有的属性差异随着时间推移对碳排放绩效的影响;另一方面,本文以各城市的高校数量为基础构造工具变量,进一步解决上述问题。

二、政策背景与理论假说 (一) 政策背景城市不仅是科技创新活动的空间载体以及创新资源和要素的集聚地(李政、杨思莹,2019),更是区域经济社会发展的中心,对区域和国家发展全局影响重大。为了促进城市经济发展由传统要素驱动向创新驱动转变,并提高自主创新能力,近十几年来中国政府着力推行创新型城市建设工作。创新型城市建设的目标是,将试点城市建设成自主创新能力强、科技支撑引领作用突出、经济社会可持续发展水平高、区域辐射带动作用显著的城市。这一政策决定意义重大,既是加快实施创新驱动发展战略和完善国家创新体系的必然要求,还是经济高质量发展下培育新动能、发展新经济的内在需要,更是实现十九大报告所提出的“到2035年,我国跻身创新型国家前列”这一目标的重要举措。

为了加快和推进创新型城市建设工作,国家在2008年深圳成为首个国家创新试点城市之后出台了一系列政策文件。2010年1月,国家发改委印发《关于推进国家创新型城市试点工作的通知》(发改高技[2010]30号),提出要扩大试点范围,同意大连、青岛等16个城市开展新一轮创新型城市试点。同年4月,科技部出台《关于进一步推进创新型城市试点工作的指导意见》(国科发体[2010]155号)。该文件较为详细,并附带了相关指导意见和监测评价指标。从评价指标上看,共有创新投入、企业创新、成果转化、高新产业、科技惠民和创新环境6个一级指标以及25个二级指标。2016年12月,国家发改委和科技部共同印发《建设创新型城市工作指引》,进一步修订相关指导意见和指标体系,并公布61个创新试点城市的具体名单。2018年4月,国家发改委和科技部又共同印发《关于支持新一批城市开展创新型城市建设的函》(国科函创[2018]59号),批准吉林市、徐州市等17个城市进行新一轮试点。上述政策作为创新型城市建设的纲领文件,规划和设计了创新型城市的建设原则、发展目标、重点任务和政策保障等,并鼓励试点城市因地制宜探索差异化的创新发展路径,支持其进行相关的创新活动。

梳理创新型城市试点名单,并结合本文的研究期限和样本,可以发现,在本文285个样本城市中,创新试点城市的数量为59个,剩下的226个城市为非试点城市。在创新试点城市中,东部、中部和西部的城市数量分别为31个、14个和14个,分别占创新试点城市总数的51%、24%和24%;从创新试点城市与非试点城市的比例来看,东部、中部和西部的试点比例分别是31%、14%和17%。可见,东部地区创新试点城市的数量最多,占试点城市总数的一半以上。这可能是由于,相比于中西部地区,东部地区创新基础条件较好,经济社会发展水平较高,因此东部地区是创新型城市试点政策的重点和核心区域。试点城市的地理位置分布符合《建设创新型城市工作指引》的文件要求,即结合国家创新驱动发展的整体部署,统筹东、中、西区域布局,积极支持和推动城市创新发展。综上,相比于非试点城市,创新试点城市享受到相关的政策红利,并分布在不同的地理位置,这为本文构造准自然实验并使用双重差分法来识别创新型城市建设对碳排放绩效的净效应创造了条件。

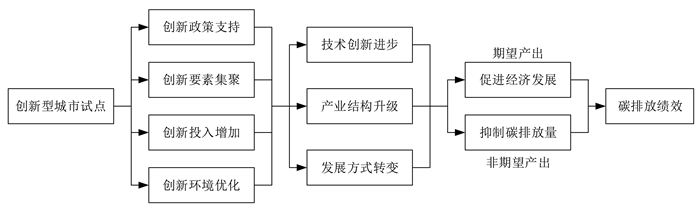

(二) 理论假说梳理和总结2010年、2016年和2018年国家发改委和科技部出台的相关文件可知,试点城市的重点任务主要包括四个方面:加大创新政策支持、促进创新要素集聚、增加创新投入和优化创新环境。根据上述政策要求,试点城市需结合本地区资源禀赋、产业特征、区位优势、发展水平等基础条件,制定适合本地区的创新型城市建设的发展模式和发展路径。这些措施有利于试点城市加快技术创新进步、助力产业结构优化升级和驱动经济发展方式转变,从而进一步促进城市经济发展和抑制碳排放水平。由下文碳排放绩效的指标构建可知,经济发展是期望产出,而碳排放水平是非期望产出,因此增加期望产出和减少非期望产出有利于提升碳排放绩效。图 1绘制了创新型城市试点政策影响碳排放绩效的理论分析框架。

|

图 1 创新型城市试点政策对碳排放绩效的影响机制 |

创新型城市建设的重点任务包括如下几个方面。①加大创新政策支持。根据政策要求,国家相关部门需加强统筹支持和政策指导,对符合条件的科研任务、创新基地和研发平台、科技人才、创新政策和改革试点等给予积极支持。同时,试点城市所在省份需要制定出台支持创新型城市建设的系列政策,并且各种金融机构为当地具有创新潜能的企业研发活动提供必要的贷款资金支持(聂飞、刘海云,2019)。②促进创新要素集聚。试点城市集聚国内外高端人才、资金、技术和信息等创新资源,培育壮大研发组织,并且以市场需求为导向,构建产业技术创新联盟,形成创新的吸附效应、聚合效应和规模效应。同时,布局各类创新基地和服务平台,充分开展国际交流与合作,加强科研成果的传播与共享(李政、杨思莹,2019)。③增加创新投入。《建设创新型城市工作指引》明确要求,进一步加大地方财政科技投入,促进政府引导性投入稳步增长、企业主体性投入持续增长。一方面,加强科技创新载体建设,将国家自主创新示范区和高新技术产业开发区作为重要平台,打造区域创新示范引领高地;另一方面,完善创新人才激励,包括实施重大人才工程、优化创新人才培养和引进模式以及改进创新型人才流动和服务保障模式等。④优化创新环境。试点城市需完善地方政府创新治理制度,加快优化服务改革,构建科技管理基础制度,形成多元参与、协同高效的创新治理格局。同时,培育公平有序的创新市场环境,如加强知识产权保护、破除限制新技术的不合理准入障碍、打破相关行业垄断等,从而完善全社会创新创业的政策环境。

上述创新型城市试点政策将从两个方面有利于提升碳排放绩效。一方面,创新型城市试点政策有利于促进城市经济发展。这种促进作用可以通过三种途径实现:第一,创新型城市试点政策能够加快技术创新进步。毋庸置疑,创新型城市建设的直接目的是提高试点城市的自主创新能力。由上文相关文献可知,王保乾、罗伟峰(2018)、李政、杨思莹(2019)、刘佳等(2019)利用中国城市和企业层面的数据,证实了创新型城市建设有利于促进创新水平,彰显了政府创新政策的有效性。第二,创新型城市试点政策能够优化产业结构。《建设创新型城市指标体系》文件中,明确了创新指标要求,如国家和省级高新技术产业开发区营业总收入占地区GDP比重、知识密集型服务业增加值占地区GDP比重等。试点城市只有在建设期结束前完成相关指标考核,才能通过验收评估。因此,指标考核将促使试点城市更加注重发展高新技术产业,这有利于优化产业结构。第三,创新型城市试点政策能够转变经济发展方式。十九大报告指出,创新是引领发展的第一动力,是建设现代化经济体系的战略支撑。创新型城市建设要求将创新驱动发展作为城市经济社会发展的核心战略,培育新动能、发展新经济,这有利于促进城市经济发展由传统要素驱动转向创新驱动。综上,创新型城市试点政策能够通过加快技术创新进步、优化产业结构和转变经济发展方式等途径促进经济发展。

另一方面,创新型城市试点政策有利于抑制城市碳排放水平。在《建设创新型城市指标体系》文件中,明确要求将碳排放强度作为特色指标,并且将万元GDP综合能耗作为基础指标。这种政策指标考核要求,有利于试点城市将绿色低碳技术研发作为技术创新的重要发展维度,从而驱动环保技术和低碳技术的进步。同时,创新型城市试点政策要求创新驱动发展,积极发展高新技术产业,而这类产业属于知识、技术密集型产业,具有绿色、清洁、低碳等特征,在促进产业结构升级的同时有助于遏制碳排放。另外,创新型城市要求将创新作为城市发展的第一动力,有别于传统的粗放型发展方式,实现高污染、高耗能、高排放的“三高”产业低碳化运营,推动城市低碳经济发展和可持续发展。综上,创新型城市试点政策能够通过促进绿色低碳技术、优化产业结构和转变经济发展方式等途径抑制碳排放水平。

综上所述,本文提出如下研究假说:

假说1:创新型城市试点政策有利于提升碳排放绩效。

假说2:创新型城市试点政策通过促进经济发展和降低碳排放水平而提升碳排放绩效。

三、实证设计 (一) 计量模型设定本文将创新型城市试点政策的实施视为一次准自然实验,利用不同城市在试点时间上的变异,使用渐进性的双重差分法估计了创新型城市建设对碳排放绩效的影响。本文的双重差异来自于城市层面和年份层面,比较的是创新试点城市和非试点城市的碳排放绩效在试点前后的差异。研究设计上,本文参考李政、杨思莹(2019)的思路,设定如下计量模型:

| $ CE{P_{it}} = \alpha + \beta I{C_{it}} + \gamma {X_{it}} + {u_i} + {\lambda _t} + {\delta _c}tren{d_{pt}} + {\varepsilon _{it}} $ | (1) |

其中,i,p和t分别表示城市、省份和年份;CEPit表示城市碳排放绩效水平;ICit表示创新型城市试点的虚拟变量;Xit表示一组控制变量,以控制其他因素对城市碳排放绩效水平的影响。ui表示城市固定效应;λt表示年份固定效应;trendpt表示省份时间趋势。εit表示随机误差项,并聚类到城市层面。β为双重差分统计量,捕捉了创新型城市建设影响碳排放绩效的净效应。如果β>0且显著,则表明创新型城市建设显著提升碳排放绩效;如果β不显著,则表明创新型城市建设对碳排放的影响不明显。

(二) 样本与变量本文采用的样本为2005-2016年285个城市的面板数据。所需数据来自于国家发改委和科技部发布的相关政策文件,以及《中国城市年鉴》、《中国城市建设统计年鉴》、《中国统计年鉴》等官方统计数据。同时,为了消除通货膨胀因素的干扰,所有名义指标根据各省各年的价格指数调整为以2000年为基期的不变价格。

1. 碳排放绩效。本文参考Zhou et al.(2010)的思路,以生产理论为基础,利用数据包络分析(DEA)构建碳排放绩效指标。其定义为,全要素生产框架下,理想排放水平与实际排放水平的比值。该比值越大,表明碳排放绩效水平越高,反之亦然。具体模型参见Zhou et al.(2010)。为了量化碳排放绩效,需要选取投入产出指标。本文遵循既有文献(李小胜等,2018;Lin and Chen, 2019)的一般做法,选取资本、劳动力和能源作为投入要素,选取城市GDP作为期望产出,选取碳排放量作为非期望产出。投入指标的衡量参见Cheng et al.(2019),碳排放指标的衡量参见张华(2020)。

2. 创新型城市试点。本文以虚拟变量来表示创新型城市试点这一状态变量,定义为某一城市实施创新试点的当年及之后各年取值为1,否则为0。

3. 控制变量。为了控制其他变量对碳排放绩效的影响,本文参考刘习平等(2017)、李小胜等(2018)、Du and Li(2019)、Li and Wang(2019)、Wang et al.(2019)等文献,引入如下控制变量:实际人均GDP、产业结构、人口密度、FDI比重、财政分权、科技支出与金融发展。其中,实际人均GDP以各地区实际GDP与年末人口总数比值的对数衡量;产业结构以第二产业增加值占GDP的比重衡量;人口密度以各地区年末人口总数与辖区面积比值的对数衡量;FDI比重以实际外商直接投资占GDP的比重衡量;财政分权以支出分权衡量,计算公式为支出分权=人均地级市财政支出/(人均地级市财政支出+人均省份财政支出+人均中央财政支出);科技支出以预算内科技支出占预算内财政支出的比值衡量;金融发展以金融机构贷款余额占GDP的比重衡量。

四、实证结果与分析 (一) 基准回归创新型城市试点对碳排放绩效影响的基准回归结果在表 1中呈现。作为参考,第(1)和(2)列模型控制了城市固定效应和年份固定效应;在此基础上,第(3)和(4)列模型进一步控制了省份时间趋势。容易发现,四类模型中,创新型城市试点的估计系数为正,并且至少通过10%的显著性水平检验,表明创新型城市建设总体上有助于提升碳排放绩效,证实了研究假说1。从估计系数的经济意义上看,在给定其他条件不变的情况下,相比于非试点城市,创新试点城市的碳排放绩效平均提升2.47%。由于创新型城市试点政策开始于2008年,所以双重差分法一共捕捉了9年的平均处理效应,相当于创新型城市建设每年促使碳排放绩效提升0.27%(2.47%/9)。上述结论一致于既有文献的观点,均肯定了创新型城市建设的积极作用。例如,在企业层面,创新型城市建设推动了地区高新技术企业的创新产出向实质性创新调整(刘佳等,2019);在局部地区层面,创新型城市建设促进了长三角城市群的创新绩效(王保乾、罗伟峰,2018);在全国层面,创新型城市建设提升了城市创新水平(李政、杨思莹,2019)和FDI质量(聂飞、刘海云,2019)。

| 表 1 创新型城市试点对碳排放绩效影响的基准回归结果 |

基准回归结果表明创新型城市建设有效提升了碳排放绩效,那么这种政策效应又是通过何种机制实现的呢?从碳排放绩效的指标构建可知,在投入要素给定的情况下,期望产出的值越大,而非期望产出的值越小,那么碳排放绩效则越高。基于上述角度,本文设定如下计量模型来考察创新型城市建设对碳排放绩效的影响机制:

| $ {M_{it}} = {\beta _0} + {\beta _1}I{C_{it}} + \xi {Z_{it}} + {u_i} + {\lambda _t} + {\delta _c}tren{d_{pt}} + {\varepsilon _{it}} $ | (2) |

其中,Mit表示机制变量,即创新型城市试点政策通过这些变量而影响碳排放绩效。本文从期望产出和非期望产出的角度出发,选取了五类变量来衡量机制变量。这些变量具体如下:①期望产出。本文的期望产出为各城市GDP,为保持研究结论的稳健性,以实际GDP、人均实际GDP和人均实际GDP增长率进行衡量。②非期望产出。本文的非期望产出为碳排放量,为保持研究结论的稳健性,以碳排放量的对数和人均碳排放的对数进行衡量。

基于期望产出和非期望产出角度,表 2报告了相应的回归结果。由第(1)至(3)列可知,在以实际GDP、人均实际GDP和人均实际GDP增长率为被解释变量的三个方程中,创新型城市试点的估计系数均不显著,说明创新型城市建设尚未形成城市经济发展的驱动力,并未有效提升期望产出水平。由第(4)至(5)可知,无论被解释变量是碳排放还是人均碳排放,创新型城市试点的估计系数均为负,并且至少在5%的水平上显著,说明创新型城市建设有利于抑制碳排放水平。综上,创新型城市建设通过降低碳排放水平这一途径降低非期望产出水平,从而提升碳排放绩效;相比之下,创新型城市通过增加期望产出水平这一途径尚未发挥作用,证实了研究假说2的部分内容。

| 表 2 机制分析Ⅰ:基于期望产出和非期望产出的角度 |

根据上文图 1的理论框架,本文进一步从技术创新、产业结构和发展方式的角度分析创新型城市建设对碳排放绩效的影响机制。为此,本文选取了六类变量替代方程(2)的被解释变量。具体如下:①技术创新。以城市综合创新指数来衡量,数据来源于《中国城市和产业创新力报告》(寇宗来、刘学悦,2017)。②产业结构。以第一产业增加值占GDP的比重、第二产业增加值占GDP的比重、第三产业增加值占GDP的比重来衡量。③转变经济发展方式。以第三产业增加值与第二产业增加值的比值、资本存量与劳动力的比值(取对数)来衡量,分别反映产业结构和要素禀赋结构的变化。

基于技术创新、产业结构和发展方式的角度,表 3报告了相应的回归结果。其中,由第(1)列可知,创新型城市试点对创新指数的影响为正,并且通过1%的显著性水平检验,这说明创新城市建设能够显著促进技术创新进步,一致于李政、杨思莹(2019)的结论。由第(2)至(4)列可知,创新型城市试点显著增加一产比重,而显著降低二产比重,对三产比重的影响不显著,这说明创新城市建设促进了第一产业发展,而抑制了第二产业发展,尚未影响第三产业。这可能是因为,城市在获批创新型城市后积极培育符合自身特色的产业,塑造产业核心竞争力(曾婧婧、周丹萍,2019)。根据《建设创新型城市工作指引》的要求,要依靠创新促进城乡区域协调发展,加强农业现代化。这一政策形成创新型城市建设对第一产业的推动力。以战略性新兴产业为代表的第三产业科技程度更高、技术创新与成果转化的周期更长,这导致创新型城市试点对第三产业的影响虽然为正,但并不显著。过往相当长时间内,第二产业一直被贴以“高投入、高消耗、高污染、低产出、低效益”等标签,而创新型城市建设“培育新动能、发展新经济”的总体要求势必对粗放型发展的第二产业形成冲击。由第(5)和(6)列可知,创新型城市试点显著增加三产与二产的比值,而显著降低资本存量与劳动力的比值,这说明创新型城市建设能够优化产业结构,促使要素禀赋结构由资本密集型向知识密集型转变。综上,创新型城市试点政策能够通过促进技术创新、优化产业结构和转变发展方式等途径提升碳排放绩效。

| 表 3 机制分析Ⅱ:基于技术创新、产业结构和发展方式的角度 |

由上文图 1可知,创新型城市建设主要通过创新政策支持、创新要素集聚、创新投入增加和创新环境优化等四条渠道发挥作用。为了量化这四条渠道,本文参考李政、杨思莹(2019)的做法,选取了五类变量替代方程(2)的被解释变量。具体如下:①创新政策:以政府财政支出中科技支出所占比重进行衡量;②创新要素:以非农产业就业人口占城市总人口的比重来衡量,该指标反映城市人才集聚状况;③创新投入:以城市全社会固定资产投资与城市行政区域土地面积的比值来衡量,该指标反映城市投资的集聚程度;④创新环境分为软环境和硬环境。软环境以政府财政收入占GDP的比重来衡量,该指标反映政府部门提供公共服务的能力、质量与水平;硬环境以每万人中国际互联网用户数来衡量,该指标反映地区信息化发展水平。

基于创新渠道的角度,表 4报告了相应的回归结果。可以发现,五类模型中,创新型城市试点的估计系数均为正,并且通过显著性检验,这说明创新型城市建设有利于强化创新政策支持和提高创新要素集聚,并显著增加创新投入,改善创新软环境和硬环境,一致于李政、杨思莹(2019)的研究结论。

| 表 4 机制分析Ⅲ:基于创新渠道的角度 |

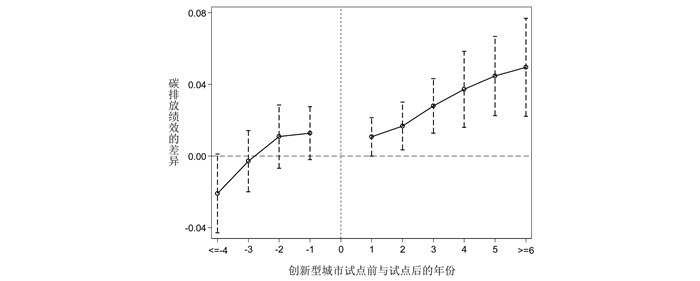

双重差分法有效的基本前提是,实验组城市和处理组城市满足共同趋势假设。为检验这一假设,本文参考Li et al.(2016)、李政、杨思莹(2019)、宋弘等(2019)、杨思莹、李政(2020)等文献的做法,利用事件分析法进行检验。具体构建如下计量模型:

| $ CE{P_{it}} = \alpha + \sum\limits_{k \ge - 4}^6 {{\beta _k}} D_{it}^k + \gamma {X_{it}} + {u_{\rm{i}}} + {\lambda _t} + {\delta _c}tren{d_{pt}} + {\varepsilon _{it}} $ | (3) |

其中,Ditk表示创新型城市试点这一事件,是一个虚拟变量。Ditk的赋值如下:用si表示某一城市开展创新试点的具体年份,如果t-si≤-4,则定义Dit-4=1,否则Dit-4=0;如果t-si=k,则定义Ditk=1,否则Ditk=0(k∈[-3, 5]且k≠0);如果t-si≥6,则定义Dit6+=1,否则Dit6+=0。同时,本文参考Beck et al.(2010)的做法,将创新型城市试点的当年作为基准年份,即方程(3)中不包括k=0的虚拟变量。本文主要关注参数βk,其反映了创新型城市试点前与试点后对城市碳排放绩效的影响。根据共同趋势的假设条件,如果k < 0时,参数βk不显著异于零,那么本文满足共同趋势假设。

图 2绘制了参数βk的估计值和90%的置信区间。其中,横轴表示创新型城市试点前与试点后的年份数,纵轴表示碳排放绩效的变化差异。由图 2可知,在创新型城市试点之前,参数βk的估计值均不能拒绝为零的原假设,这表明处理组城市和控制组城市在创新型城市试点之前碳排放绩效并不存在差异,证明了本文双重差分法满足共同趋势假设。在创新型城市试点之后,参数βk的估计值始终为正,并且至少通过5%的显著性水平检验,这表明创新型城市建设对碳排放绩效具有显著的助推作用。同时,从估计系数的数值上看,这种助推效应随着时间的推移而越来越大。具体而言,当处理组城市开展创新型城市建设后的第一年,碳排放绩效提升1.07%;而当处理组城市开展创新型城市建设后的第六年,这一效应提高到4.95%。整体而言,创新型城市建设对碳排放绩效的提升效应不仅具有持续性,而且随时间不断增强。

|

图 2 碳排放量绩效在创新型城市试点前后的差异 注:图中小圆圈为估计系数,虚线为估计系数95%的置信区间。 |

双重差分法作为类似自然实验的一种,其最理想的情况是,实验组与控制组是随机选择的(宋弘等,2019)。具体到本文中,如果创新试点城市和非试点城市是随机选择的,那么本文核心解释变量满足外生性要求,从而确保参数估计的无偏性。然而,根据2010年国家科学技术部出台的《关于进一步推进创新型城市试点工作的指导意见》(国科发体[2010]155号),创新试点城市的选择是基于“创新基础条件好、经济社会发展水平高、对周边带动作用大”等因素。即,创新试点城市名单的确定并非随机,而是与城市的创新基础、经济发展、地理位置等固有属性密切相关。这些属性所导致城市之间的差异,可能随着时间推移对城市的碳排放绩效具有不同的影响,从而导致估计偏误。为了控制上述城市属性对创新型城市试点政策造成的影响,本文参考Li et al.(2016)、Chen et al.(2018)、宋弘等(2019)的思路,在基准回归模型中加入城市属性与时间趋势多项式的交叉项。具体构建如下计量模型:

| $ CE{P_{it}} = \alpha + \beta I{C_{it}} + \gamma {X_{it}} + {S_c} \cdot f(t) + {u_{\rm{i}}} + {\lambda _t} + {\delta _c}tren{d_{pt}} + {\varepsilon _{it}} $ | (4) |

其中,Sc表示城市属性。本文选取了四类变量作为城市属性这些先决因素的代理变量,即该城市是否为1998年两控区城市、是否为经济特区城市、是否为北方城市以及是否为胡焕庸线右侧城市。f(t)表示时间趋势多项式,包括时间趋势的一次性、二次项和三次项。因此,Sc·f(t)控制了城市之间固有的属性差异随着时间推移对碳排放绩效的影响,在一定程度上缓解了创新试点城市和非试点城市非随机选择而造成的估计偏误。

创新试点城市非随机选择的回归结果在表 5中呈现。第(1)至(4)列模型中,城市属性变量分别为是否为两控区城市、是否为经济特区城市、是否为北方城市以及是否为胡焕庸线右侧城市的虚拟变量;第(5)列将上述四类城市属性的虚拟变量均放入方程中。可以发现,五类模型中,创新型城市试点的估计系数介于0.0214到0.0256之间,并且至少通过5%的统计性水平检验,同时与本文基准回归的估计系数(0.0247)非常接近。这表明,在考虑到城市之间固有的属性差异可能的影响之后,创新型城市建设对碳排放绩效的影响依然显著为正,证明了前文结论的稳健性。

| 表 5 创新试点城市非随机选择的回归结果 |

虽然上文通过控制城市属性变量以缓解创新试点城市非随机选择所造成的估计偏误,然而这种控制方法并不能从根本上解决核心解释变量潜在的内生性问题。也就是说,由于创新试点城市并非随机选取,而是受到某些因素影响,当这些因素又同时影响到某一城市的碳排放绩效时,则会导致上述问题。为此,本文进一步采用工具变量法检验上文结论的稳健性。

本文以各城市的高校数量为基础构造工具变量。理论上,合理的工具变量需要满足两个要求:相关性和外生性。从相关性来说,由于某一城市高校招生均以本省份生源为绝对或相对多数,所以某一城市拥有的高校数量越多,则该城市新增就业人口中大学生毕业人数就越多。即使是外地生源,由于大学生毕业后考虑到生活习惯、社会关系和工作信息等因素,往往留在毕业地工作(陈斌开、张川川,2016)。因此,某一城市拥有的高校数量越多,该城市常住人口中高人力资本比重越高,越具有良好的创新基础,从而越有可能被挑选为创新试点城市。从外生性来说,某一城市拥有的高校数量与该城市的政治地位、经济发展、地理区位、自然禀赋等因素相关,而与该城市是否为创新试点城市没有关系。

表 6报告了工具变量法的回归结果。其中,第(1)至(5)列模型的工具变量分别为各城市的高校数量、各城市的高校数量×创新型城市试点前后的虚拟变量、各城市的1984年高校数量×创新型城市试点前后的虚拟变量、各城市1993年的高校数量×创新型城市试点前后的虚拟变量、各城市2004年的高校数量×创新型城市试点前后的虚拟变量。同时,为了增强工具变量的外生性,本文利用了1984年、1993年和2004年高校数量的信息,这部分信息独立于研究样本时间之外,并且1984年和1993年高校数量的信息前置于1999年高校扩招的冲击之前。

| 表 6 工具变量的回归结果 |

由表 6的回归结果可知,无论何种工具变量,在IV第一阶段回归中,工具变量的估计系数均在1%的水平上显著为正,这说明如果某一城市拥有的高校数量越多,那么该城市被挑选为创新试点城市的概率就越高,从而验证了工具变量的相关性。五类模型设定的第一阶段F值分别为61.846、168.617、63.690、78.715和172.556,均大于10,表明本文并不存在弱工具变量的可能。在IV第二阶段回归中,创新型城市试点的估计系数均在1%的水平上显著为正,一致于前文的结论。从估计系数的数值上看,工具变量的估计结果要高于基准模型,但处于同一个数量级上。究其原因,IV估计所识别的处理效应是局域平均处理效应(LATE),即由工具变量引致的内生变量变化所带来的处理效应。因此,表 6估计结果的经济含义可以理解为,某一城市拥有的高校数量越多,则该城市被挑选为创新试点城市的概率越高,进而越可能提高该城市的碳排放绩效。综上,即使考虑了核心解释变量潜在的内生性问题,本文的研究结论依然稳健。

(四) 考虑碳排放政策的干扰尽管上文稳健性检验确保了基准回归结论的可靠性,但考虑到现实经济社会系统的复杂性,任何政策的实施将不可避免地受到其他相关政策的冲击,进而影响目标政策效果的评估。鉴于此,在本文研究时间区间内,考虑两类影响碳排放绩效的政策冲击,即碳排放权交易和低碳城市试点政策。

1. 考虑碳排放权交易政策的干扰。2011年10月,国家发改委正式批准北京市、天津市、上海市、重庆市、湖北省、广东省及深圳市开展碳排放权交易试点工作。其中,深圳排放权交易所率先于2013年6月18日启动交易。既有文献研究了碳排放权交易对碳排放的影响。例如,黄向岚等(2018)利用2007-2015年中国省级面板数据和双重差分法,发现碳排放权交易具有显著的碳减排效应,实现了环境红利;Chen and Xu(2018)利用1995-2015年中国省级面板数据和合成控制法,发现碳排放权交易政策在湖北省和广东省显著降低了碳排放水平。表 7第(1)和(2)列报告了相应的回归结果。其中,第(1)列模型中纳入“碳排放权交易”这一政策虚拟变量,定义为某一城市实施碳排放权交易的当年及之后各年取值为1,否则为0;第(2)列模型剔除了实施碳排放权交易试点的城市样本。可以发现,两类模型中,创新型城市试点的估计系数显著为正,并且在数值上与基准模型的估计系数较为接近,说明在考虑了碳排放权交易政策的干扰之后,本文结论依然稳健。同时,碳排放权交易显著降低了碳排放绩效,相悖于政策设计的初衷,一致于Sinn(2008)关于绿色悖论的论述,即旨在限制气候变化的环境政策的实施,却加剧了碳排放量,意味着“好的政策不总是引起好的行为”。

2.考虑低碳城市试点政策的干扰。在本文研究时间区间内,国家一共进行了两批低碳城市试点工作。第一批是,2010年7月19日,国家发改委确定了五省八市作为首批低碳试点地区;第二批是,2012年11月26日,国家发改委又确定了北京市、上海市、海南省3个省市和石家庄市等26个地级市共29个低碳试点地区。既有文献中,周迪等(2019)利用第二批低碳城市试点,采用2012-2016年中国202个城市的面板数据和PSM-DID方法,发现低碳城市建设显著提升碳排放绩效。表 7第(3)和(4)列报告了相应的回归结果。其中,第(3)列模型中纳入“低碳城市试点”这一政策虚拟变量,定义为某一城市实施低碳城市试点的当年及之后各年取值为1,否则为0;第(4)列模型剔除了实施低碳城市试点的城市样本。可以发现,在考虑低碳城市试点政策的干扰之后,创新型城市建设依然显著提升碳排放绩效,支持前文结论。同时,低碳城市试点的估计系数显著为正,说明低碳城市建设有助于促进碳排放绩效,一致于周迪等(2019)的研究结论。

| 表 7 考虑碳排放政策干扰的回归结果 |

本文进一步使用PSM-DID方法检验上文结论的稳健性,回归结果见表 8。其中,第(1)至(5)列分别使用的匹配数据是2005年、2006年、2007年、2005-2007年的平均值和创新型城市试点前的平均值;匹配变量是计量方程(1)的控制变量,匹配方法是卡尺内二阶近邻匹配。由表 8可知,五类模型中,创新型城市试点的估计系数介于0.0243到0.0257之间,并且均在1%的水平上显著,尤其是第(4)和(5)列的估计结果一致于基准模型,再次证明创新型城市建设对碳排放绩效具有显著的促进效应,因此本文核心结论具有较强的稳健性。

| 表 8 创新型城市试点对碳排放绩效影响的回归结果:PSM-DID方法 |

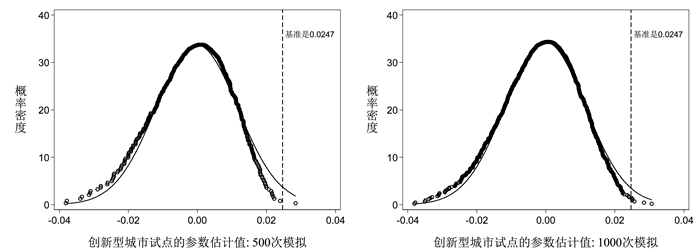

为了进一步排除创新型城市建设对碳排放绩效的提升效应受到遗漏变量干扰的可能性,本文参考Cai et al.(2016)、Li et al.(2016)、Chen et al.(2018)的做法,通过随机选择创新试点城市进行安慰剂检验。具体思路是,本文根据每年开展创新试点城市的数量随机选择相同数量的城市作为处理组,并构造“虚拟的”的状态变量ICitfalse,使用基准模型的设定,分别重复进行500次和1000次回归。图 3别绘制了两次模拟中“虚拟的”状态变量ICitfalse回归系数的分布图。容易看出,基于随机样本估计得到的回归系数分布在0附近,并且符合正态分布。进一步计算得到,两次模拟中回归系数的均值分别是-0.000191和-0.000193,而本文的基准回归系数是0.0247(图中垂直虚线所示),大于绝大部分模拟值,可被视为极端值。这意味着,由于其他因素碰巧得到基准回归的估计结果属于小概率事件,所以可以认为创新型城市建设对碳排放绩效的提升效应并未受到遗漏变量的干扰。

|

图 3 随机分配创新型试点城市的模拟结果 |

| 表 9 稳健性检验的回归结果 |

本文还进行如下稳健性检验。第一,参考刘习平等(2017)、周迪等(2019)的做法,使用单位CO2产生的GDP(碳生产率)衡量碳排放绩效指标,结果见表 9第(1)列。第二,为排除异常值的干扰,本文对被解释变量和控制变量最高和最低的5%样本进行缩尾法处理,结果见表 9第(2)列。第三,考虑到创新型城市建设可能并非立即产生影响,本文对核心解释变量进行滞后一期处理;同时,为了避免联立方程偏误,本文对所有控制变量也滞后一期,结果见表 9第(3)列。第四,考虑到政策实施前的预期反应会干扰对政策实际效果的评估,本文在方程中加入创新试点城市的虚拟变量与政策实施前一年虚拟变量的交叉项,结果见表 9第(4)列。第五,考虑到误差项可能存在空间相关性,本文将标准误聚类到“城市—年份”的联合维度,结果见表 9第(5)列。另外,本文参考Nunn and Wantchekon(2011)的做法,采用空间HAC标准误,并将模型设定标准误在2°范围内存在空间相关性,结果见表 9第(6)列。可以发现,上述六类模型中,创新型城市试点的估计系数显著为正,表明创新型城市建设有利于提升碳排放绩效,支持前文结论。

六、结论与政策建议本文将创新型城市试点政策在不同城市、不同时间的实施视为一次准自然实验,采用2005—2016年中国285个城市的面板数据,使用双重差分法检验了创新型城市建设对碳排放绩效的影响。研究发现:(1)相比于非试点城市,创新试点城市的碳排放绩效平均增加2.47%,意味着创新型城市建设显著提升碳排放绩效,证实了创新型城市建设有利于推动绿色低碳发展。这一结论经过共同趋势、工具变量、干扰政策、安慰剂等一系列检验后,依然稳健。(2)机制分析表明,创新型城市建设通过降低碳排放水平而提升碳排放绩效。这归因于创新型城市建设能够强化创新政策支持、提高创新要素集聚、增加创新投入和改善创新环境,从而促进技术创新、优化产业结构和转变发展方式。(3)创新型城市建设对碳排放绩效的提升效应具有持续性,并且随时间不断增强。

基于上述研究结论,本文提出以下三方面的政策含义:第一,扩大创新型城市的试点范围,进一步推进创新型城市的建设工作。中央政府和省级政府应及时总结、宣传和推广创新型城市建设的好经验好做法,建立协同推进机制,加大政策保障力度,强化对区域内各创新型城市的统筹推动。第二,坚持因地制宜、突出特色等建设原则,探索符合自身特点的创新、低碳等新型城市发展模式。在推广创新型城市试点的过程中,应尊重科技创新的区域集聚规律,因地制宜寻求差异化的创新发展路径,倡导多元化发展战略。同时,对创新型城市建设的名单进行动态调整,对试点效果不佳的城市采取淘汰机制,切实保障创新政策落地,进而引导城市加快创新驱动发展。第三,完善城市创新体系,破解绿色低碳发展难题,培育城市经济发展新动能。积极完善城市创新体系,推进体制改革和管理创新,塑造良好的创新环境;同时,加强创新人才激励,积极扶持创新企业,建设创新载体,将自主创新示范区、高新技术产业开发区作为建设创新型城市的核心载体和重要平台,促使科技创新成为经济发展的新动能。

| [] |

陈斌开、张川川, 2016, “人力资本和中国城市住房价格”, 《中国社会科学》, 第 5 期, 第 43-64 页。 |

| [] |

黄向岚、张训常、刘晔, 2018, “我国碳交易政策实现环境红利了吗?”, 《经济评论》, 第 6 期, 第 86-99 页。 |

| [] |

寇宗来、刘学悦, 2017, 《中国城市和产业创新力报告2017》, 复旦大学产业发展研究中心。 |

| [] |

李小胜、胡正陶、张娜、宋马林, 2018, “'十二五'时期中国碳排放全要素生产率及其影响因素研究”, 《南开经济研究》, 第 5 期, 第 76-94 页。 |

| [] |

刘佳、顾小龙、辛宇, 2019, “创新型城市建设与企业创新产出”, 《当代财经》, 第 10 期, 第 71-82 页。 |

| [] |

刘习平、盛三化、王珂英, 2017, “经济空间集聚能提高碳生产率吗?”, 《经济评论》, 第 6 期, 第 107-121 页。 |

| [] |

李政、杨思莹, 2019, “国家高新区能否提升城市创新水平?”, 《南方经济》, 第 12 期, 第 49-67 页。 |

| [] |

李政、杨思莹, 2019, “创新型城市试点提升城市创新水平了吗?”, 《经济学动态》, 第 8 期, 第 70-85 页。 |

| [] |

聂飞、刘海云, 2019, “国家创新型城市建设对我国FDI质量的影响”, 《经济评论》, 第 6 期, 第 67-79 页。 |

| [] |

宋弘、孙雅洁、陈登科, 2019, “政府空气污染治理效应评估——来自中国'低碳城市'建设的经验研究”, 《管理世界》, 第 6 期, 第 95-108 页。 |

| [] |

王保乾、罗伟峰, 2018, “国家创新型城市创新绩效评估——以长三角地区为例”, 《城市问题》, 第 1 期, 第 34-40 页。 |

| [] |

杨思莹、李政, 2020, “高铁开通对区域创新格局的影响及其作用机制”, 《南方经济》, 第 5 期, 第 49-64 页。 |

| [] |

张华, 2020, “低碳城市试点政策能够降低碳排放吗?——来自准自然实验的证据”, 《经济管理》, 第 6 期, 第 25-41 页。 |

| [] |

曾婧婧、周丹萍, 2019, “区域特质、产业结构与城市创新绩效——基于创新型城市试点的准自然实验”, 《公共管理评论》, 第 3 期, 第 66-97 页。 |

| [] |

周迪、周丰年、王雪芹, 2019, “低碳试点政策对城市碳排放绩效的影响评估及机制分析”, 《资源科学》, 第 3 期, 第 546-556 页。 |

| [] |

Bai C., Du K., Yu Y., Feng C., 2019, "Understanding the Trend of Total Factor Carbon Productivity in the World: Insights from Convergence Analysis". Energy Economics, 81(6), 698–708.

|

| [] |

Beck T., Levine R., Levkov A., 2010, "Big Bad Banks? The Winners and Losers from Bank Deregulation in the United States". The Journal of Finance, 65(5), 1637–1667.

|

| [] |

Cai X., Lu Y., Wu M., Yu L., 2016, "Does Environmental Regulation Drive Away Inbound Foreign Direct Investment? Evidence from a Quasi-natural Experiment in China". Journal of Development Economics, 123(11), 73–85.

|

| [] |

Chen X., Xu J., 2018, "Carbon Trading Scheme in the People's Republic of China: Evaluating the Performance of Seven Pilot Projects". Asian Development Review, 35(2), 131–152.

|

| [] |

Chen Y. J., Li P., Lu Y., 2018, "Career Concerns and Multitasking Local Bureaucrats: Evidence of a Target-based Performance Evaluation System in China". Journal of Development Economics, 133(7), 84–101.

|

| [] |

Cheng J., Yi J., Dai S., Xiong Y., 2019, "Can Low-carbon City Construction Facilitate Green Growth? Evidence from China's Pilot Low-carbon City Initiative". Journal of Cleaner Production, 231(9), 1158–1170.

|

| [] |

Du K., Li J., 2019, "Towards a Green World: How Do Green Technology Innovations Affect Total-factor Carbon Productivity". Energy Policy, 131(8), 240–250.

|

| [] |

Li P., Lu Y., Wang J., 2016, "Does Flattening Government Improve Economic Performance? Evidence from China". Journal of Development Economics, 123(11), 18–37.

|

| [] |

Li S, Wang S., 2019, "Examining the Effects of Socioeconomic Development on China's Carbon Productivity: A Panel Data Analysis". Science of the Total Environment, 659(4), 681–690.

|

| [] |

Lin B., Chen X., 2019, "Evaluating the CO2 Performance of China's Non-ferrous Metals Industry: A Total Factor Meta-frontier Malmquist Index Perspective". Journal of cleaner production, 209(2), 1061–1077.

|

| [] |

Nunn N., Wantchekon L., 2011, "The Slave Trade and the Origins of Mistrust in Africa". American Economic Review, 101(7), 3221–52.

|

| [] |

Sinn H. W., 2008, "Public Policies Against Global Warming: A Supply Side Approach". International Tax and Public Finance, 15(4), 360–394.

DOI:10.1007/s10797-008-9082-z |

| [] |

Wang S., Wang J., Fang C., Li S., 2019, "Estimating the Impacts of Urban form on CO2 Emission Efficiency in the Pearl River Delta, China". Cities, 85(2), 117–129.

|

| [] |

Zhou P., Ang B., W., Han J. Y., 2010, "Total Factor Carbon Emission Performance: a Malmquist index analysis". Energy Economics, 32(1), 194–201.

|