自本世纪初“走出去”战略提出以来,我国对外直接投资(Outward Foreign Direct Investment,OFDI)一直持续快速增长。据《2019年度中国对外直接投资统计公报》显示,2019年中国对外直接投资流量达1369.1亿美元,蝉联全球第二位,4.4万家境外企业资产总额达7.2万亿美元。对外直接投资是我国参与跨国公司主导的全球产业链、畅通国内国外双循环的重要途径。然而,受逆全球化趋势和不利投资政策等因素的干扰,近年来我国对外投资活动频频受阻,投资规模连续下降,2019年已降至五年来最低水平。2020年全球新冠肺炎疫情重创全球经济和世界秩序,投资保护主义的进一步升温、国际生产和全球产业链的断裂以及外汇市场的大幅波动更是给我国企业海外投资带来前所未有的挑战。如何通过国际经济政策协调应对国际经济秩序动荡甚至逆流成为一项新的重要课题。作为一种新型的国际经济联系方式,央行货币互换是在当前我国海外投资进入深水区和攻坚区的严峻考验下推进人民币国际化和保障我国对外投资的关键举措,在稳定国际金融市场、促进跨国投资、构建国内国际双循环相互促进的新发展格局等方面发挥了重要作用。

我国货币互换等人民币国际化举措发轫于2008年国际金融危机冲击,仅危机期间,我国就签订了11份互换协议以维护金融稳定和支持贸易投资,截至2019年我国已与36个国家签署了总规模超11万亿元人民币的双边本币互换协议。由于其重要的现实意义,自2008年我国开启双边货币互换进程以来,货币互换的贸易投资效应就受到学者们的广泛关注(张明,2012;胡华锋,2012)。随着研究的深入,货币互换的贸易效应已得到充分探讨,如张策等(2018)选取99个国家研究了人民币互换协议的效应,发现协议对对方国贸易的促进作用大于对我国贸易的促进作用;林乐芬、付舒涵(2020)分析了我国与33个货币互换国数据,发现货币互换协议对双边贸易具有创造性效应,但存在效用滞后和力度不足问题。然而,目前对我国货币互换协议的研究除样本通常较少、难以全面反映政策效果外,有限的研究主要集中在协议对贸易的影响方面,鲜有实证研究检验货币互换的对外投资效应,特别是缺乏关于货币互换对外投资效应作用机制的实证研究。

现有研究表明,影响我国对外直接投资的因素众多。从东道国角度来看,东道国的劳动力禀赋、市场规模以及金融发展水平与我国OFDI呈正相关(尹美群等,2019;Wei and Marjorie, 2008;王忠诚等,2018),而东道国与我国的距离以及东道国的制度质量则对我国的OFDI有负面影响(Buckley et al., 2007;蒋冠宏、蒋殿春,2012)。基于母国层面分析,我国的汇率水平、外汇储备以及制度环境和政府干预等都是影响中国进行OFDI的重要因素(林明灯等,2019)。以上文献为我国对外投资研究提供了广泛证据,同时也暗含了国际间政策协调、汇率风险的金融市场传导等是影响对外直接投资的重要因素。中国人民银行也曾多次表示人民币互换协议旨在促进两国的贸易投资和维护两国的金融稳定,通过约定汇率的双边本币互换模式为市场提供投资便利。但遗憾的是,从金融政策市场影响视角探讨我国货币互换协议政策投资效应的研究尚不多见。

原因可能在于人民币货币互换协议以备用性为主,较少被启用。尽管我国的货币互换政策受到了广泛认可并发挥了实际作用,如巴基斯坦在2013年启用了协议中等同于12亿美元的人民币来弥补其外汇储备不足问题;2015年阿根廷取消外汇管制时将部分人民币换为美元用于稳定其汇率等,但总体上人民币在国际上的使用程度仍然较低以及国外对人民币流动性的需求相对有限。在国际投资局势动荡的背景下,货币互换作为执行货币和经济政策的重要举措是否能真正促进我国的OFDI尚无定论,亟需厘清我国货币互换协议的理论机制,明确政策效果。

鉴于此,我们从汇率预期风险与实际利率两大金融市场传导渠道出发,采用2003-2018年我国对外直接投资的169个国家数据,考察货币互换协议对我国OFDI的具体影响与作用机制。本文的研究不仅为引导我国OFDI企业的行为决策和经营模式转型提供经验证据,也为新形势下推进人民币国际化、构建国内国际双循环新发展格局的路径设计提供依据。本文可能存在以下三点贡献:一,据我们所知,本文是首次采用政策评价量化方法实证研究货币互换协议对我国OFDI影响的文献,这有别于目前主要集中在贸易效应影响的货币互换协议研究;并且本文从国际金融政策工具视角出发分析了货币互换协议的对外投资效应及作用机制,提出了金融市场的汇率预期风险与利率双传导渠道,并对此进行了检验。这是本文的主要创新。二,本文样本更加广泛,采用了我国对外直接投资的169个国家16年的数据对我国货币互换协议与OFDI的关系进行研究,提高了估计结果的精确度和可靠性。三,本文利用货币互换协议的“自然实验”性质构建了多期双重差分(DID)模型,为了避免DID框架下的趋势变动差异问题,本文进一步通过基于倾向得分匹配的双重差分法做稳健性检验,为准确评估货币互换在我国对外投资中的作用提供了可靠的参考依据。

本文余下内容安排如下:第二部分是文献综述;第三部分是理论分析与研究假设;第四部分为研究设计;第五部分是实证检验结果与分析;第六部分是机制检验;最后是本文的结论。

二、文献综述货币互换的相关研究主要集中在货币互换的发展、目的和作用方面。本文将从全球央行间货币互换协议的发展历程和货币互换与贸易投资之间的关系两个方面对国内外研究进行综述。

(一) 全球央行间货币互换协议的发展与作用央行间货币互换最早可追溯至二十世纪60年代十国集团建立的互惠货币互换协议。为保持黄金储备和稳定美元兑外币的汇率,美联储与14个国家的央行展开了货币互换合作。60到70年代十国集团货币互换得到频繁应用,到1998年互换规模达364亿。2007年美国金融危机席卷全球,货币锚的缺失使交易双方的信用风险迅速上升(胡华锋,2012)。许多国家为避免因不确定性暴露而产生的信用风险而大量回收流动性,造成全球美元流动性不足,美元拆借利率迅速上升。为缓解全球范围内短期流动性不足和增强其他国家央行向金融机构提供资金的融资能力,美联储陆续与其他国家签订了大量货币互换协议,起到了降低信任风险和缓解外汇市场压力的作用(Fleming and Klagge, 2010;Goldberg et al., 2010)。并且美联储货币互换通常发生在美元风险暴露高的地区,其中巴西和韩国等国家在与美联储签订互换协议的当天即缓解了外汇压力(Aizenman,2010)。

除了美联储货币互换网络,东亚金融合作框架下的双边互换网络也极具代表性。东盟货币互换安排由东盟五国于1977年发起,但因额度过小在1997年东亚金融危机期间并未被启用(杨权,2010)。东亚金融危机使东亚各国深刻感受到外汇储备的重要性,萌生了寻求区域合作的想法。为解决短期国际收支和流动性紧缩问题,2000年东盟10国与中日韩三国财政部长会议宣布创建10+3范围内的双边货币互换网络—清迈倡议,旨在当一国发生国际收支和外汇流动性短缺时其他成员国须采取集体行动提供外汇资金救援。其中我国在该框架下与泰国、日本等6个国家签署了总额达105亿美元的货币互换协议。此阶段东亚地区的合作很大程度上具有尝试性,协议额度较小且以美元作为协议货币,互换网络的主要形式是货币启用国使用其本币与协约国的美元进行交换。

然而2008年次贷危机的爆发使全球实体经济尤其是跨国投资受到重创,东亚地区也日益认识到在国际贸易投资中过度依赖美元的风险,区域内部分国家开始超越区域金融合作框架,采取由各自央行签订双边协议、本币兑换本币的形式(杨权,2010),其中以中国为典型代表。我国在危机中为稳定金融市场和提供短期流动性,欲减小巨额外汇储备的账面折算风险和缓解人民币升值压力,与各国央行相互拆借所需币种,互换额度变大。在国际社会失望于现有国际货币体系之际,人民币国际化的呼声日益高涨,因此我国大力推进人民币国际化,仅危机期间就签订了11份互换协议以维护金融稳定和支持贸易投资,开启以人民币为协议货币的双边本币互换进程。随着我国经济的崛起和人民币国际化进程的加快,人民币互换协议的诉求也日益多元化,加强双边金融合作和促进双边贸易投资的目的凸显。该阶段我国频繁与其他国家签订货币互换协议并积极推进人民币的国际化使用,截至2019年我国央行已与36个地区的央行签订了双边本币互换协议,总规模超11万亿人民币。

(二) 货币互换协议对贸易投资的影响货币互换是金融动荡背景下各国央行应对冲击和解决流动性风险的重要工具之一(杨权、杨秋菊,2018)。如美元流动性危机下,美联储扩大央行流动性互换范围,发挥了降低风险和缓解外汇压力的作用(Aizenman,2010;Fleming and Klagge, 2010;Goldberg et al., 2010)。人民币本币互换也可为两国提供短期流动性支持,促进两国间汇率水平的相对稳定,起到有效规避汇率风险和降低汇兑成本的作用(吴宇,2013)。随着国际经济金融形势的发展,货币互换协议的功能逐步从应对危机转向稳定国际金融市场和支持双边贸易投资。

近年来我国已与许多经贸关系密切的国家签订货币互换协议。理论上,这些协约国央行在获得人民币后,将人民币注入本国金融体系,能向本国的商业银行和企业以较低的利率提供人民币融资,以支持企业尤其是我国外资企业的发展,同时外国企业对中国的出口也可直接使用人民币或接收来自人民币的直接投资(张明,2012)。实证研究也发现,通过双边本币互换,能够促进对方国或地区在跨境经贸活动中使用人民币结算(王珊珊、张小倩,2019;邓富华等,2020),有效缓解贸易过程中的币种结算和汇率风险问题从而促进双边贸易发展(张策等,2018),能够推动东道国的人民币储备货币需求以便利对中国的进口和中国海外直接投资流入(朱孟楠、曹春玉,2019)。

以往关于货币互换效应的研究大多集中在货币互换协议对贸易的影响,对投资效应的影响关注较少,且协议在实际中很少被启用的事实往往被忽略,加之人民币国际化程度的提高使货币大规模跨境流动,放大了境外汇率变动对经济的影响(梅建予、陈华,2017)。那么我国签订货币互换协议是否还能促进我国的OFDI?这一问题尚未得出统一结论,尤其关于货币互换促进我国OFDI的影响机制方面的研究较少,并且普遍忽略汇率预期这一重要影响因素;同时相关研究的样本大多是与我国经贸往来较为密切的国家,不能全面反映政策效果。因此下面本文通过理论分析并提出研究假设,采用我国对外直接投资的169个国家16年的面板数据,建立多期双重差分模型对货币互换协议的投资效应进行估计,并通过一系列稳健性检验以确保研究结果的可靠性。

三、理论分析与研究假设由于许多国家特别是新兴经济体不愿意动用外汇储备应对冲击,加之东亚金融危机后IMF的贷款不值得信赖(张明,2012),因此越来越多的国家选择签订货币互换协议来防范危机。央行间的货币互换是指两国的央行或货币当局约定在必要时通过约定的汇率以本币换取等额的对方货币以提供短期流动性支持和用于双边贸易投资结算,期满后双方换回本币并支付利息。可以说,货币互换是金融动荡背景下各国央行应对冲击和解决流动性风险的重要工具之一(杨权、杨秋菊,2018)。但对于许多国家而言,干预外汇市场需要获得美元、欧元等国际货币,人民币的国际地位和支付功能尚不及这些国际货币,难以直接使用人民币来缓解外汇市场压力①,因此双边本币互换协议的签订更多会用来促进两国的贸易和投资。随着人民币国际化进程的不断加快,该协议的目的不再仅限于维持市场稳定,而是更倾向于加强双边金融合作和促进双边投资,具有更深远的意义。由此本文提出第一个假设:

① 随着人民币离岸金融中心发展,以人民币作为外汇储备来稳定币值已成为许多国家的实际选择策略。

H1:我国的货币互换协议能促进我国的OFDI。

以往文献大都认为不同国家签署货币互换协议的动机确有不同,但都有降低汇率风险的意图(Aizenman,2010;Fleming and Klagge, 2010;Goldberg et al., 2010)。货币互换协议一经签订双方便须在必要时履行承诺,协议期内无论汇率是否以及如何发生变动,两国均以协议约定好的汇率进行互换,从而使汇率在未来一段时期内稳定在一定水平。对于我国跨国企业来说可以避免因东道国货币贬值带来的汇兑和经营成本的损失,这一作用实际上与汇率目标区类似。Krugman(1991)提出,货币当局若能在汇率波动接近或触及目标区边界时进行有效干预,汇率目标区就会形成公信力,之后的汇率波动越接近目标区边界,则市场对货币当局即将干预的预期越强烈,此时投资者理性预期汇率反向变动并加以套利,从而保证汇率在目标区内浮动,即决定汇率的基本因素不是对货币供求的预期,而是金融市场对汇率预期自我实现的判断。我国货币互换协议的汇率约定同样能够发挥汇率变动过程中的类似于汇率目标区的锚货币功能,从而稳定汇率波动,降低预期汇率风险。

另一方面,受资本项目管制及人民币的国际市场接受度影响,长期以来境内企业和境外企业发生交易不能或不愿采用人民币结算,这就意味着企业需承担额外的汇兑费用和因第三国货币汇率波动带来的汇率风险。而两国进行货币互换后双方可将获得的对方国的一部分外汇储备注入本国金融系统,使本国金融机构和企业可直接将对方国货币用于跨境支付和贸易结算,摆脱了对第三国货币的依赖,降低了我国企业对外投资中面临的第三方汇率风险。

根据实物期权理论,汇率风险抑制了企业对外投资,使得企业延缓投资甚至不投资。以协议约定的汇率进行货币互换,减少了企业对外投资的决策时间和成本。因此我国货币互换协议能够为两国汇率市场环境的稳定提供保障,通过降低企业海外投资中面临的预期汇率风险,提高企业对外投资的积极性,从而促进我国的OFDI。

此外,作为两国互信体现的货币互换,协议双方可定期根据最新双边汇率调整互换额度,一旦金融市场出现危机,央行能够通过互换协议对市场进行干预,能最大限度地利用“公众预期心理”减小因某一方货币汇率波动引起的质押物减值风险,提高了企业对央行干预汇率危机能力的信任,避免了汇率风险对投资的不利影响,这也将促进我国对外投资。

本文基于以上考量提出假设2:

H2:货币互换协议通过降低汇率预期风险以及汇率风险的不利影响,促进我国OFDI。

一国的基础货币变化量等于该国的外汇储备变化量与国内信贷变化量的总和,因此当外汇储备增加时基础货币量也会增加。由经典的IS-LM理论可知,当一国需求不变而供给增加时会导致该国利率下降和融资成本降低。通过货币互换,该国可以获得互换国货币的资金储备并将其注入到本国的金融系统,在需求不变的情况下基础货币供应量增加,此时供大于求,该国利率下降(屠年松、曹建辉,2019)。特别是货币互换协议由各国央行发起,央行直接融资的利率具有低于市场利率的优势。根据李嘉图的比较优势理论,双方按协议将利用各自筹集到的具有比较优势的货币进行互换,在各自市场上以较低的利率进行借贷,能够直接通过较低的利率水平为投资者提供资金支持。

总之,当该国银行的分支机构和企业以较低的利率获取协约国货币的市场短期流动性支持时,融资成本也会降低。因此我国与其他国家进行货币互换可能会使我国企业在东道国金融市场获得较低的融资利率,降低企业的投资成本,扩大了我国企业特别是中小企业在东道国的资金来源,促进我国对外直接投资。据此本文提出假设3:

H3:货币互换协议通过降低东道国金融市场利率,促进我国OFDI。

四、研究设计 (一) 模型设定为了识别货币互换协议对我国OFDI的作用,可以通过比较签订协议与否两种状态下我国对东道国直接投资水平的差异来检验货币互换协议对我国OFDI的影响。但实际中我们只能观测到我国与东道国签订协议后的投资水平,而无法观测到该协议未签订时我国在该国的投资水平。我们采用通用的反事实推断框架假定,即E[Y(0)|T=1]=E[Y(0)|T=0],可以得到签订货币互换协议的处理效应ATT:

| $ ATT = E\left[ {Y(1)\left| {T = 1} \right.} \right] - E\left[ {Y(0)\left| {T = 0} \right.} \right] $ | (1) |

上式虚拟变量T为互换协议签订情况,若我国与东道国签订协议,则T取值为1,否则为0;Y(1)和Y(0)分别表示协议签订与否两种状态下我国在东道国的OFDI水平。数学上(1)式可等价表示为传统的两期双重差分(Difference in Difference,DID)模型:

| $ Y = \alpha + \beta trea{t_i}*{\rm{ }}pos{t_t} + \theta {X_{it}} + {\mu _i} + {\lambda _t} + {\varepsilon _{it}} $ |

上式中treati为实验组虚拟变量,若个体i属于受到政策冲击的实验组则取值为1,否则为0;postt是实验期虚拟变量,若个体i进入实验期则取值为1,否则取0;treati*postt为二者的交互项,衡量了政策效应。

从本文的样本来看,2003到2018年间我国对外直接投资的169个国家中有55个国家与我国签订过货币互换协议,这为本文使用DID提供了良好的自然实验。具体而言,将与我国签订协议且处于协议期的国家设置为实验组,其余为对照组。然而,传统DID模型假设个体受到政策冲击的时间点是相同的,而我国货币互换协议签订的时间分布在2003到2018年之间,传统DID的假设条件已不适用本文的样本,因此考虑协议签订时间的差异,本文设置核心变量Swapit,由两期DID模型推广到多期DID模型:

| $ \ln OFD{I_{it}} = \alpha + \beta Swa{p_{it}} + \theta {X_{it}} + {\mu _i} + {\lambda _t} + {\varepsilon _{it}} $ | (2) |

下标i和t分别表示国家i和年份t,被解释变量为我国OFDI水平;虚拟变量Swapit与treati*postt等价,表示货币互换协议的签订情况,若i国在第t年与我国签订协议,则t年及此后的年份均取值为1,否则为0;系数β衡量了货币互换协议对我国OFDI的净效应,等同于前文的反事实推断;回归中还控制了个体固定效应μi和时间固定效应λt,其中前者包含了国家间地理距离、文化认同差异等国家固有属性,以及是否属于一带一路国家等不随时间改变的政策因素的影响;Xit为控制变量,包括东道国市场规模、开放度、经济产出效率、国家储备以及我国对各国的进口和出口;εit为误差项。

现实中我国对不同国家或地区的投资具有较大异质性,并受国际投资环境和金融政策领域等不可观测因素的影响,直接比较会产生异质性偏差;且我国未与东道国签订货币互换协议时在该国的投资水平是无法检验的,因为这是一种反事实情况。同时我国是否与其他国家签订协议是自我选择而非随机选择的结果,若直接对非随机样本进行估计会出现选择性偏差问题。为此,我们借鉴Heckman et al.(1997)提出的倾向得分匹配方法(Propensity Score Matching,PSM),在进行DID估计前选择与实验组特征尽可能相似的非货币互换国作为对照组,即采用PSM-DID方法,从而更准确评估货币互换协议促进我国OFDI的效应。

合理进行PSM需要明确协变量,引入更多与货币互换协议签订和OFDI相关的变量。本文在Martin and Rey(2004)方法的基础上,基于引力模型首先加入东道国经济发展水平和我国与东道国首都间的距离作为控制变量。同样地,各国之间的距离不应仅限于地理上的意义,我国与各国经贸往来的密切程度也应包括在内,因此本文引入我国对东道国的出口额。此外本文还借鉴了以往研究成果,纳入了东道国的开放度和基础设施因素。

为了更好地理解货币互换协议对我国OFDI的影响,本文进一步检验其影响机制。本文首先进行中介机制检验,采用中介效应分析框架(Baron and Kenny, 1986)。据前文所述,本文分别用汇率预期水平偏离风险和汇率预期实际波动风险,以及实际利率水平作为中介解释变量,重新对(2)式进行回归检验内在机制:

| $ {exrate\_ris{k_{it}} = {\alpha _2} + \gamma Swa{p_{it}} + {\theta _2}{X_{it}} + {\mu _i} + {\lambda _t} + {\varepsilon _{it}}} $ | (3) |

| $ {\ln OFD{I_{it}} = {\alpha _3} + {\beta _3}Swa{p_{it}} + \varphi exrate\_ris{k_{it}} + {\theta _3}{X_{it}} + {\mu _i} + {\lambda _t} + {\varepsilon _{it}}} $ | (4) |

| $ inrat{e_{it}} = {\alpha _4} + \rho Swa{p_{it}} + {\theta _4}{X_{it}} + {\mu _i} + {\lambda _t} + {\varepsilon _{it}} $ | (5) |

| $ \ln OFD{I_{it}} = {\alpha _5} + {\beta _5}Swa{p_{it}} + \eta inrat{e_{it}} + {\theta _5}{X_{it}} + {\mu _i} + {\lambda _t} + {\varepsilon _{it}} $ | (6) |

式(3)(4)中exrate_riskit表示汇率预期风险,包括预期水平偏离风险和预期实际波动风险;式(5)(6)inrate为东道国实际利率水平。若货币互换协议通过降低汇率风险和利率促进了我国OFDI,则货币互换对汇率风险和利率的影响应显著为负,因此本文预期式(3)(5)中系数γ和ρ,以及式(4)(6)中系数φ和η的符号均为负。至此,式(2)与(3)-(4),以及式(2)与(5)-(6)式分别构成了汇率风险和利率的完整中介效应检验。

此外,本文还采用了交互项的做法来检验货币互换协议的调节作用。根据前文假设,当金融市场出现动荡时,央行通过互换协议对市场进行干预,提高了投资者对市场应对危机能力的信心,避免市场恐慌,降低了企业在投资时对风险的顾虑,从而促进我国OFDI;类似地,我们也检验了货币互换的利率传导渠道的调节效应。由此本文分别构建汇率预期风险和利率水平与货币互换的交乘项以检验内在调节机制,模型如下:

| $ {\ln OFD{I_{it}} = {\alpha _6} + {\omega _1}Swa{p_{it}}*exrate\_ris{k_{it}} + {\beta _6}{\rm{ }}Swa{p_{it}} + {\varphi _1}exrate\_ris{k_{it}} + {\theta _6}{X_{it}} + {\mu _i} + {\varepsilon _{it}}} $ | (7) |

| $ {\ln OFD{I_{it}} = {\alpha _7} + {\omega _2}Swa{p_{it}}*{\rm{ }}inrat{e_{it}} + {\beta _7}Swa{p_{it}} + {\varphi _2}inrate{{\rm{ }}_{it}} + {\theta _7}{X_{it}} + {\mu _i} + {\varepsilon _{it}}} $ | (8) |

其中交互项系数ω1和ω2分别衡量了货币互换协议的汇率风险和利率传导机制的调节作用,若系数均显著为正则证明协议在汇率风险和利率影响我国OFDI的过程中起了调节作用。

(二) 变量与数据说明 1. 被解释变量由于企业对不同国家投资的项目数额不一甚至差距较大,仅用投资流量度量我国的OFDI水平尚不完善,因此本文加入我国对各国的投资项目数,这与已有研究一致(李平等,2017)。本文最终采用2003年到2018年我国对169个国家的直接投资规模和投资密集度以衡量我国对外直接投资的水平,分别用我国对各国投资金额的对数(lnOFDI_capital)和投资项目数的对数(lnOFDI_times)来表示。以上数据来源于《中国对外直接投资统计公报》和《境外投资企业(机构)名录》。

2. 核心变量(1) 货币互换协议的签订

为考察货币互换协议对我国OFDI的影响,定义Swapit为货币互换虚拟变量,表示i国是否与我国签订了货币互换协议,若i国在t年与我国签订协议后则成为货币互换国,Swapit取值为1;否则Swapit为0。本文中样本期内共有55个国家先后与我国签订了协议,114个国家始终未与我国签订协议。该数据根据中国人民银行发布的中国人民银行和其他国家中央银行或货币当局签订的互换协议整理统计得到。

(2) 汇率风险

对于汇率风险,测算方法不同是导致汇率风险对OFDI影响的结论产生差异的主要原因之一(彭红枫,2011;Schmidt and Broll, 2008),且现有关于汇率风险影响OFDI的研究大多集中于实际汇率水平和实际汇率波动方面,对于汇率预期这一影响企业投资的重要因素却往往被忽略(屠年松、曹建辉,2019)。考虑到企业海外投资实际面临的汇率风险,本文使用汇率预期水平偏离风险(exrate_bias)和汇率预期波动风险(exrate_vol)双重指标衡量汇率风险。由于企业在跨国投资中面临着长短期不同的汇率预期变化风险和预期波动风险,年度汇率水平变化和年度内汇率波动能较好反映企业面临的不同预期风险(李平等,2017),因此对于预期水平偏离风险,本文采用对当年汇率值与前后各两年共五期的汇率均值的偏离程度来衡量,预期波动风险采用年度内月度汇率计算的实际波动率进行测度。计算公式如下:

| $ exrate\_bia{s_{it}} = exrate\_leve{l_{it}} - \frac{1}{5}\sum\limits_{s = - 2}^2 {exrate\_leve{l_{it - s}}} $ |

| $ exrate\_vo{l_{it}} = \frac{{\sqrt {\frac{1}{{12}}\sum\limits_{m = 1}^{12} {{{\left({{\rm{ }}exrat{e_{itm}} - \overline {{\rm{ }}exrat{e_{itm}}} } \right)}^2}} } }}{{{\rm{ }}exrat{e_{itm{\rm{ }}}}}} $ |

式中exrate_biasit为汇率预期水平偏离风险;exrate_levelit为汇率年末值;exrate_volit表示汇率预期波动风险,使用双边月度数据测算得到;exrateitm表示月度汇率;

(3) 利率

对于利率,东道国实际利率水平会直接影响跨国企业在当地的投资成本从而对我国的对外投资产生影响,因此本文直接以各国的实际利率水平(inrate)表示东道国利率水平。

3. 其他控制变量参考相关研究,本文控制了可能会影响我国OFDI的相关变量,包括我国对各国的出口总额(lnex);各国的对外开放程度(open),用各国进出口总额与国内生产总值的比值来表示,以上数据均来自国家统计局;各国的市场规模,我们以各国真实GDP的对数(lngdp)来度量,该数据来自于世界银行;我国与东道国首都间的距离(lndis),该数据来源于CEPII数据库;东道国基础设施(lnrail),用东道国铁路里程的对数表示;东道国的人均国民收入(lnpgni)和国家储备(lnreserve),以上数据均来自于国务院发展研究中心信息网。表 1为本文主要变量的描述性统计结果。

| 表 1 变量描述性统计结果 |

使用双重差分法研究货币互换协议对我国OFDI影响的一个必要前提是满足平行趋势假定,即在货币互换协议签订前实验组和对照组中我国OFDI水平的发展趋势是大致平行的。本文使用多期DID平行趋势检验方法构建如下模型:

| $ \ln OFD{I_{it}} = \alpha + \sum\limits_{\tau = 1}^m {{\beta _{ - \tau }}} Swa{p_{it - \tau }} + \beta Swa{p_{it}} + \sum\limits_{\tau = 1}^q {{\beta _{ + \tau }}} Swa{p_{it + \tau }} + \theta {X_{it}} + {\mu _i} + {\varepsilon _{it}} $ | (9) |

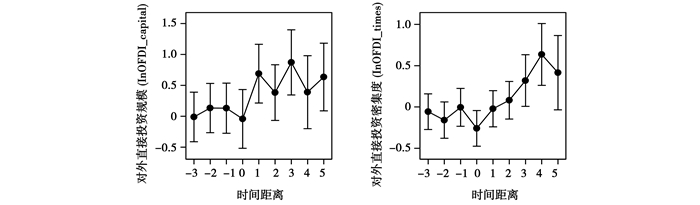

其中τ为距离协议签订的年份时长,当年份分别为协议签订前的τ期、签订当年及签订后的τ期时,Swapit-τ、Swapit和Swapit+τ分别取1,否则为0。这里我们采用了政策发生前3期到政策发生后5期的数据进行检验。图 1为检验结果。

|

图 1 平行趋势检验图 注:横坐标表示货币互换协议签订前后的时间间隔;纵坐标表示我国OFDI的规模和密集度与货币互换协议的相关系数。 |

图 1显示在签订协议前的系数均在0附近波动,表明在协议签订前实验组和对照组中我国OFDI水平的趋势大致相同,满足构建多期DID模型的平行趋势假定;在签订协议后各期的系数均大于0并通过了显著性检验,且总体呈上升趋势,说明协议签订后我国OFDI水平有了显著提高。上述结果说明货币互换协议的签订对我国的OFDI起到了积极作用。

(二) 货币互换协议对我国OFDI的影响货币互换作为执行货币和经济决策的重要举措,在金融市场中对我国企业的对外投资发挥了重要作用。表 2给出了双重差分的基准回归结果,分别检验了货币互换协议对我国OFDI规模和我国OFDI密集度的影响。列(1)(4)为只控制国家个体固定效应的结果,统计结果在1%的水平上显著为正;列(2)(5)加入年份变量以控制时间效应,结果依旧显著为正,控制实效明显下降;列(3)(6)进一步加入控制变量,检验结果与前者基本相同,说明DID可以很好地控制不随时间改变的遗漏变量偏差和选择性偏差。另外,加入年份和控制变量后货币互换的系数下降,这表明货币互换的对外投资效应主要受我国OFDI总体趋势的影响。如结果所示,我国与其他国家签订货币互换协议对各项OFDI指标均为显著的正向影响,表明货币互换协议的签署显著提高了我国OFDI水平,其中协议显著提高了约39.3%的OFDI规模和约24.5%的OFDI密集度。

| 表 2 双重差分检验 |

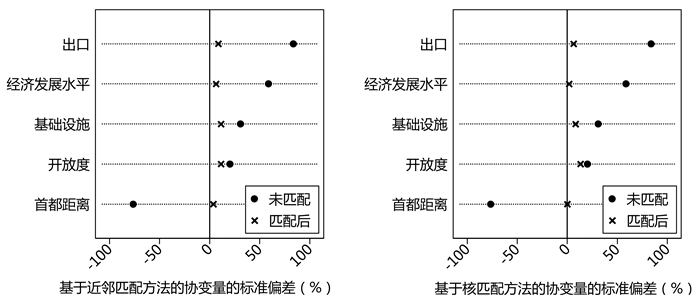

为尽量克服由于货币互换国与非货币互换国变动趋势存在的差异,本文进一步使用PSM-DID方法进行稳健性检验。最为流行的一种匹配方法是近邻匹配法,它能从对照组中找到与实验组个体倾向得分差异最小的个体作为自己的比较对象,这在很大程度上保证了样本分配的随机性。这里本文采用Abadie et al.(2004)的方法进行一对四匹配,能在一般情况下使均方差误差最小化。为了避免匹配方法造成的结果偏误,本文还采用了核匹配方法(Heckman et al., 1997)进行匹配。它是通过构造一个虚拟对象来匹配实验组,能够完整利用所有的对照组样本,提高处理效应精确度。因此最终本文同时使用近邻匹配和核匹配两种方法对模型稳健性进行检验。具体地,本文利用是否与我国签订互换协议的虚拟变量对协变量进行Logit回归,得到倾向得分值,倾向得分值最接近的国家为货币互换国的配对国家,能最大程度上减少我国对不同国家直接投资水平上的差异,进而减小使用DID的偏误。

为检验匹配结果的可靠性,本文进行了平衡性检验,若实验组和对照组不存在显著差异则证明使用PSM-DID是合理的。表 3是以OFDI规模为结果变量,分别使用近邻匹配和核匹配方法匹配的平衡性检验结果,结果显示匹配后实验组与对照组国家的大部分特征变量的标准化偏差明显降低,样本均值更加接近,同时匹配后大多数t检验的结果不拒绝实验组与对照组无系统差异的假设,其中核匹配方法下的偏差降低幅度更加明显,结果更加理想;图 2进一步汇报了匹配前后各特征变量标准化偏差的对比结果,结果显示匹配后协变量的标准化偏差均有明显缩小(限于篇幅,以OFDI密集度为结果变量匹配的平衡性检验结果未汇报,留存备索)。上述结果显示两种匹配方法的结果基本无变化,说明本文的估计结果并不受匹配方法的影响,证明了本文结果的可靠性。

| 表 3 平衡性检验结果 |

|

图 2 协变量标准化偏差图 |

在PSM的基础上我们得到一组新的与实验组具有类似特征的对照组,实现了分配的随机性。针对匹配后的样本我们采用DID方法考察货币互换协议的政策效应。如表 4所示,列(1)(3)(5)(7)和列(2)(4)(6)(8)分别为基于近邻匹配和核匹配匹配后进行双重差分的结果,其中列(1)(2)(5)(6)为不加入任何控制变量的估计结果,列(3)(4)(7)(8)为加入时间固定效应的结果,均通过了1%的显著性水平检验。意味着我国与东道国进行货币互换能有效促进我国对其进行直接投资。PSM-DID的估计结果与前文DID结果并无明显差异,证明本文结论稳健。

| 表 4 基于倾向得分匹配的双重差分结果 |

为进一步检验模型的稳健性,本文还采用了另一种反事实处理,即通过改变政策发生时间的方法来进行反事实检验。除了我国与其他国家签订货币互换协议的举措,也可能出现其他与该协议无关的政策或随机性因素导致我国OFDI水平出现差异,而这种差异可能与我国是否签订互换协议无关,最终影响本文结论的准确性。为避免此类因素的影响,本文假设改变货币互换协议签订的时间,由于人民币互换协议自2009年开始陆续签订,因此本文选取2003年到2008年还未进行货币互换的数据进行检验。货币互换协议在2015年进入高峰期,此处我们假定高峰期分别发生在2005年和2006年,进行两期DID估计。若此时政策变量不显著,则表明签订货币互换协议有助于我国OFDI水平的提高。表 5的检验结果表明,改变协议签订时间后的货币互换项不再显著为正,这从另一方面表明了我国与其他国家签订货币互换协议对我国OFDI产生了积极影响。至此验证了前文的结论是稳健的。

| 表 5 改变政策发生时间检验 |

前文的实证结果均表明货币互换协议能够显著提高我国OFDI水平。为了更好的理解货币互换协议的政策效应,本文进一步检验其潜在的影响机制,我们使用了中介模型和交互项模型分别进行中介效应和调节效应的检验。

(一) 汇率风险考虑到企业对外投资实际面临的预期风险,本文建立汇率预期水平偏离风险和汇率预期波动风险双重指标,使用模型(2)-(3)-(4)进行机制检验。表 6汇报了中介效应的检验结果,其中列(1)(4)结果分别显示货币互换对预期水平偏离风险和预期波动风险的影响显著为负;列(2)(5)结果显示,将货币互换与预期水平偏离风险,以及货币互换与预期波动风险分别对OFDI规模进行回归时,两种预期风险系数均显著为负,且货币互换系数不再显著。以上结果说明汇率预期风险会抑制OFDI规模,互换协议能有效降低汇率预期水平偏离风险和汇率预期波动风险从而促进我国的OFDI。同样地,列(3)(6)是对OFDI密集度回归的结果,但结果显示这一机制对OFDI密集度的促进作用并不明显。另外,我们使用模型(7)进行调节效应检验,结果显示预期风险与货币互换的交互项系数均不显著,说明当汇率风险实际发生后,互换协议并不能改变汇率风险对我国OFDI的影响,这反映了人民币的国际地位以及国际间金融政策协调能力尚需进一步提高以增强金融市场信心。

| 表 6 中介效应检验 |

上述结果说明货币互换协议通过降低汇率预期风险促进了我国的OFDI,并且对OFDI规模的促进作用显著。尽管《2018年中国对外直接投资统计公报》显示近年地方及民营企业的对外投资流量逐年攀升,但央企作为国之基石仍是我国对外投资规模的主力军。汇率风险主要来自企业开始从事国际业务与最后实际支付时产生的汇率差异,可能直接导致企业实际成本增加或利润减少(李平等,2017),因此风险会显著影响企业投资规模。货币互换协议约定在必要时以固定的汇率进行货币互换,能够在汇率风险未发生时改变投资者的汇率预期,发挥了类似汇率目标区的作用,降低了汇率预期水平偏离风险,为我国企业提供了稳定的投资环境,并减少企业决策的时间和成本;同时货币互换给予了两国直接使用本币进行跨境结算的便利,规避了第三国币值波动带来的汇率风险,使汇率预期波动风险下降,从而促进了我国OFDI。非央企等中小型企业大多对外投资国家较少,且其本身存在汇率风险管理能力等问题,加之汇率本身随机游走的属性使其难以预测,企业较少关注汇率风险,因此货币互换通过改变汇率预期风险的渠道促进投资密集度的结果不显著。

(二) 利率根据前文假设,我国与其他国家央行进行货币互换能降低我国企业在东道国的融资利率,从而有利于促进OFDI。为此,我们分别使用模型(2)-(5)-(6)和(8)进行检验。表 6列(7)(9)为利率机制的中介效应检验结果,同时我们也做了调节效应检验,结果均不显著限于篇幅,汇率风险和利率的调节效应检验结果未报告,感兴趣可以联系本文作者获得。。原因可能是目前人民币离岸市场并不发达,国内市场人民币利率水平一般高于国外,阻碍了我国通过货币互换向境外输出人民币流动性。若为了向境外提供人民币流动性支持而将互换利率设置低于国外市场水平,则互换利率就会远低于国内水平,此时输出的货币很可能会出于套利目的返回国内市场而抵消货币互换的政策效应。另一方面,《中国企业对外投资情况及意向问卷调查2019》的数据表明,企业对外投资的主要资金来源是自有资本(72.9%)和境内金融机构(41.9%),境外金融机构仅占18.5%,这与海外并购中的境外融资比例基本吻合。因此,企业对外直接投资实际上面临的是融资难的问题,利率高低的影响反而非常有限,这也说明国内的利率市场化改革仍任重道远。此外更重要的是,货币互换在实际中很少发生且也未必应用到投资中,因此事实上并不能通过影响利率达到促进OFDI的作用。

七、结论随着全球化进程的不断推进,货币互换这一金融衍生工具已成为各国缓解流动性紧缺,维护金融稳定和促进投资的重要合作方式。目前我国已陆续与36个国家和地区签订了货币互换协议,总规模超过11万亿元人民币。本文基于2003年到2018年我国对外直接投资的169个国家的面板数据对我国货币互换协议的投资效应进行了经济学分析,采用多期双重差分法和基于倾向得分匹配的双重差分法,克服了样本选择偏差和内生性问题,保证了文章结论的稳健性。本文得到以下结论:(1)我国货币互换协议的签订能够促进我国的OFDI。(2)预期汇率风险是货币互换协议促进我国OFDI的重要影响机制,中介传导而非调节效应是主要影响渠道。这一渠道显著促进了我国OFDI投资规模,但对投资密集度的促进作用不显著。

本研究表明,货币互换协议通过合约使汇率固定下来,充当了类似汇率目标区的角色,通过直接改变预期有效降低了汇率预期水平偏离风险;同时两国进行货币互换能够摆脱对第三国货币的依赖,降低汇率预期波动风险。另外,协议以固定的汇率进行互换为两国汇率市场环境的稳定提供保障,减少了企业投资的决策时间和成本,提高投资者信心和投资积极性,从而有利于我国OFDI水平的提高。此外,由于人民币离岸市场不发达、企业对外投资面临融资难问题,以及互换协议启用较少等原因,货币互换通过降低利率促进我国OFDI的渠道不成立。本研究为更好地理解货币互换协议与我国OFDI的关系提供了新的证据。在全球化反复、停滞甚至出现一定程度逆转的形势下,我国与更多国家签订货币互换协议是推动人民币国际化的重要环节,人民币在世界范围内的广泛使用不仅能促进我国对外投资的发展、畅通国内国外双循环,也将推动建立更加公正合理、符合各方利益的国际经济秩序。

| [] |

邓富华、杨甜婕、霍伟东, 2020, “双边货币互换协议与跨境贸易人民币结算-基于资本账户约束视角的实证研究”, 《国际贸易问题》, 第 6 期, 第 160-174 页。 |

| [] |

胡华锋, 2012, “中国货币互换协议的动因分析”, 《国际金融研究》, 第 6 期, 第 12-19 页。 |

| [] |

蒋冠宏、蒋殿春, 2012, “中国对外投资的区位选择: 基于投资引力模型的面板数据检验”, 《世界经济》, 第 9 期, 第 21-40 页。 |

| [] |

李平、初晓、于国才, 2017, “中国OFDI汇率风险研究-基于预期风险与实际波动风险的视角”, 《世界经济研究》, 第 12 期, 第 68-134 页。 |

| [] |

林乐芬、付舒涵, 2020, “中国货币互换协议缔结的驱动因素与双边贸易联动效应研究”, 《世界经济与政治论坛》, 第 1 期, 第 128-149 页。 |

| [] |

林明灯、邢建国、袁勇志, 2019, “省域视角下母国制度对OFDI的调节效应分析”, 《统计与决策》, 第 24 期, 第 128-131 页。 |

| [] |

梅建予、陈华, 2017, “人民币国际化对货币政策有效性的影响”, 《南方经济》, 第 4 期, 第 1-18 页。 |

| [] |

彭红枫, 2011, “汇率对FDI的影响: 基于实物期权的理论分析与中国的实证”, 《中国管理科学》, 第 4 期, 第 60-67 页。 |

| [] |

屠年松、曹建辉, 2019, “人民币汇率对中国在东盟OFDI的效应分析”, 《金融理论与实践》, 第 7 期, 第 1-6 页。 |

| [] |

王珊珊、张小倩, 2019, “货币互换、自由贸易协定与跨境人民币结算的发展-基于heckman两步法和PSM的实证检验”, 《上海经济研究》, 第 8 期, 第 98-108 页。 |

| [] |

王忠诚、薛新宏、张建民, 2018, “东道国金融发展对中国企业对外直接投资的影响: 二元边际与生产率门槛”, 《南方经济》, 第 3 期, 第 24-41 页。 |

| [] |

吴宇, 2013, “人民币国际化之货币互换路径分析”, 《上海金融》, 第 4 期, 第 32-36+117 页。 |

| [] |

杨权, 2010, “全球金融动荡背景下东亚地区双边货币互换的发展-东亚金融合作走向及人民币角色调整”, 《国际金融研究》, 第 6 期, 第 30-40 页。 |

| [] |

杨权、杨秋菊, 2018, “外汇储备、双边货币互换与流动性冲击”, 《财贸经济》, 第 11 期, 第 67-82 页。 |

| [] |

尹美群、盛磊、吴博, 2019, “'一带一路'东道国要素禀赋、制度环境对中国对外经贸合作方式及区位选择的影响”, 《世界经济研究》, 第 1 期, 第 81-137 页。 |

| [] |

张策、甘静云、唐博, 2018, “人民币互换协议的贸易效应研究-兼评人民币互换对推进'一带一路'建设的影响”, 《金融监管研究》, 第 11 期, 第 50-64 页。 |

| [] |

张明, 2012, “全球货币互换: 现状、功能及国际货币体系改革的潜在方向”, 《国际经济评论》, 第 6 期, 第 65-88+5 页。 |

| [] |

朱孟楠、曹春玉, 2019, “人民币储备需求的驱动因素-基于'一带一路'倡议的实证检验”, 《国际金融研究》, 第 6 期, 第 37-47 页。 |

| [] |

Abadie A., David D., Herr J. L., Guido W. I., 2004, "Implementing Matching Estimators for Average Treatment Effects in Stata". Stata Journal, 4(3), 290–311.

|

| [] |

Aizenman, J., 2010, "International Reserves and Swap Lines in Times of Financial Distress: Overview and Interpretations", Finance Working Papers, No. 23008.

|

| [] |

Baron R., Kenny D. A., 1986, "The Moderator-Mediator Variable Distinction in Social Psychological Research: Conceptual, Strategic, and Statistical Considerations". Journal of Personality and Social Psychology, 51(6), 1173–1182.

|

| [] |

Buckley P. J., Clegg J., Cross A. R., Xin Liu, Voss H., Ping Zheng, 2007, "The Determinants of Chinese Outward Foreign Direct Investment". Journal of International Business Studies, 38(4), 499–518.

DOI:10.1057/jibs.2008.102 |

| [] |

Fleming M., Klagge N., 2010, "The Federal Reserve's Foreign Exchange Swap Lines". Review of Economics and Statistics, 16(4), 1–7.

|

| [] |

Goldberg L., Kennedy C., Miu J., 2010, "Central Bank Dollar Swap Lines and Overseas Dollar Funding Costs". Economic Policy Review, 17(1), 3–20.

|

| [] |

Heckman J. J., Ichimura H., Todd P., 1997, "Matching as an Econometric Estimator: Evidence from Evaluating a Job Training Programme". Review of Economic Studies, 6(4), 605–654.

|

| [] |

Krugman P. R., 1991, "Target Zones and Exchange Rate Dynamics", The Quarterly Journal of Economics, Oxford University Press, 106(3): 669-682.

|

| [] |

Martin P., H. Rey, 2004, "Financial Super-markets: Size Matters for Asset Trade". Journal of International Economics, 2, 335–361.

|

| [] |

Schmidt, C. W. and Broll, U., 2008, "The Effect of Exchange Rate Risk on U.S. Foreign Direct Investment: An Empirical Analysis", Dresden Discussion Paper Series in Economics.

|

| [] |

Wei H., Marjorie A. L., 2008, "China's Outward Foreign Direct Investment". Business Horizons, 51(6), 485–491.

|