幸福的生活是绝大多数人终其一生的追求,如何获得幸福不仅是公众关注的问题,也是幸福经济学研究者不断探索的主题。幸福经济学发轫于20世纪70年代学术界关于“幸福悖论”现象及其原因的讨论。Easterlin(1974)基于19个国家的居民调查数据研究收入与幸福的关系,结果显示,就单个国家的截面调查而言,高收入群体的主观幸福感总体高于低收入群体,但从国际和时序变化的角度来看,收入水平与居民幸福感并不存在显著的相关性。“收入增长并不能明显提升幸福感”这一发现就是著名的“幸福悖论”,或称“幸福—收入之谜”、“Easterlin悖论”。自此,幸福的测量与分析,特别是对幸福决定因素的探讨成为了幸福经济学研究的主体内容。大量国内外文献从不同视角考察了影响居民幸福感的因素,除收入与财富之外,已有研究还对个体的人口学特征(比如年龄与教育程度)、就业状态与社会经济地位、婚姻状态与家庭结构、疾病与健康、态度与信仰、自然与生活环境、政治经济制度与公共政策、社会关系和社会资本等因素进行了探究(MacKerron, 2011;王艳萍,2017;马汴京,2019;张靖娜、陈前恒,2019)。但是,幸福的决定因素是多样且复杂的,目前仍有不少可能被多数学者忽略的重要因素值得深入探索,其中之一便是他人的幸福感,即幸福会在人际间传染吗?

研究幸福传染问题的价值不仅在于从理论层面补充幸福的决定因素、丰富幸福经济学的研究内容,同时也体现在对现实的指导意义。一方面,探究幸福感在人际间的溢出效应①有助于全面评估公共政策的效果并做出科学决策。如果幸福能够在人际间传染,那么公共政策的作用就将存在“乘数效应”,即使某个政策或项目在经济意义上对个体的影响较小,但仍有可能对社区或更大区域的整体福利产生比较可观的影响。因此,在不考虑幸福感产生外部性的情况下,研究者可能低估一项致力于改善居民福利的政策所取得的成效。反之,当某一政策或项目对居民福利造成损失时,其负面效应也可能超出我们的预期。这就如同治愈或者预防传染病(比如流感治疗、疫苗接种等)的价值并不仅仅在于降低个体的疾病发生率或改善个体的健康状况,还在于降低疾病的传播风险、减轻整体居民的健康经济负担等。另一方面,通过分析幸福的传染机制或渠道,有助于更加深入地理解社会网络的意义,以此为社会文化基础设施与组织建设提供新的依据。此外,研究幸福的人际传递作用机制及效果也能为促进个体获得和传播幸福,以及更加有效地传递正能量提供参考与借鉴。

① 在本文中,幸福的传染效应、溢出效应、外部性均是指幸福在人际间的传递作用。

基于此,本研究以除被访者以外的社区居民为个体的参照群体,主要致力于回答以下三个问题:第一,个体幸福感会受到社区其他人幸福感的影响吗?第二,如果幸福存在“传染效应”,那么这种效应存在何种群体异质性?第三,幸福传染的作用机制是什么?基于2014年和2016年中国劳动力动态调查(CLDS)数据,本文运用工具变量法和多项稳健性检验尽可能控制了研究中可能存在的内生性问题,结果表明:(1)个体的幸福感受到社区其他人幸福感的正向显著影响,多重稳健性检验均支持这一结论。(2)在群体差异上,幸福传染效应对于农村、低收入、社会资本较强、幸福感处于中高水平的居民更加明显。(3)幸福会传染的主要原因在于:一方面,个体能够通过捕捉模仿或认知联想他人的幸福情绪来促进个体的精神健康与社会信任水平,进而改善其幸福状态;另一方面,社会网络的构建与发展,以及与之相伴的社会互助,也是幸福传染的重要中介渠道。

本文余下的结构安排如下:第二部分回顾相关文献并进行评述,第三部分介绍本文的数据、方法并进行变量的说明与描述;第四部分进行实证结果的汇报与分析;第五部分是结论与讨论。

二、文献回顾幸福的人际传递问题最早可以追溯到经济学鼻祖亚当·斯密的观察与总结。斯密在其1759年出版的著作《道德情操论》的开篇即提到:“不论我们认为人类是如何自私,人类的天性中仍然明显存在着关心他人命运的原则,并将他人的幸福与自身关联,看到他人获得幸福时自己也会感到高兴,尽管自己从中并无所得”(Smith,1759)。然而,时至今日,关于这一主题的经济学实证研究,特别是国内相关研究仍然并不多见。出现这一现象可能有两方面的原因:一是学者们可能并未发现或认识到研究该问题的重要性;二是受到数据或者方法的限制,研究者们并不能较好地识别他人幸福感对个体幸福感的影响。

近年来,幸福传染问题开始逐渐受到国外学者的关注。Fowler and Christakis(2009)首先通过美国的弗雷明汉心脏研究(Framingham Heart Study)调查数据,试图回答并解释幸福的人际传递问题。研究发现,幸福者和非幸福者将根据各自的社交网络聚集在一起,当个体周围的家人、邻居、朋友等群体更幸福时,则该个体感到幸福的概率也将显著提高。Rosenquist et al.(2011)运用相同数据验证了抑郁症在人群之间的传递作用,从反面证明了幸福的传染效应。

既有文献主要通过以下三个层面对幸福传染的作用途径归进行解释:第一,情绪的捕捉与模仿。心理学研究表明,当个体遇到他人时,能够通过对方的面部表情、语言表达、肢体动作等捕捉其情绪状态,并通过模仿学习对方来改变自身的情绪(Papa et al., 2008)。即使是与陌生人的短暂接触,这种情绪模仿机制依然存在,这也是“微笑服务”(service with a smile)能够提高客户满意度的重要原因(Pugh,2001)。第二,行为的认知与联想。通过观察与捕捉对方的情绪状态,个体将通过移情机制(empathizing)进行换位思考与联想,从而达到感同身受(Hoffman,2002)。此外,在控制社会比较的情况下,他人愉悦的情绪也将给人以亲善友好的印象,从而增进个体对整体的信任水平,提高其归属感与幸福感。第三,社会网络的构建与发展。自我确认理论(self-verification theory)认为个体在人际交往中往往会通过寻求自我确认的信息来保持自我概念(self-concept)以及肯定自我价值(Joiner and Katz, 1999)。因此,人们更容易与表现积极情绪和给予他人肯定的群体形成比较稳定的人际网络。积极良好的社会网络对个体幸福感的益处至少包括两个方面:一方面,在社交时间与精力给定的情况下,良性人际互动的增加意味着,个体与提供负向反馈群体的交往机会将会减少,进而降低产生负面情绪的风险。另一方面,建立与维持良好的社会网络能够促进成员间的社会互助,在精神层面上发挥风险化解作用(Esenberg et al., 2013),产生提升个体福利预期的“隧道效应”。不过,幸福的传递可能并不总是正向的,不论是“向上”和“向下”进行社会比较,当他人的幸福感提高时,具有较强竞争心理的个体都有可能因为“嫉妒效应”而产生痛苦与烦恼等负面情绪(Christakis and Fowler, 2013)。因此,群体差异分析应当是幸福传染研究的一个重要组成部分。

尽管幸福具有传染性的研究结果颇具趣味性,但要使该研究结论具有较强的说服力,研究者需要着力解决幸福传染效应的识别问题。事实上,探究幸福传染的因果关系并不容易,正如Manski(1993, 2000)所述,行为传染或者同伴效应(peer effects)的研究中普遍存在着反身问题,或称映射问题(reflection problem)。即个体所表现的行为是由他人影响形成的,还是仅仅为整体特征的反映?具体来说,该问题主要涉及以下几个方面:其一,内生互动效应(endogenous effect),即个体的幸福程度因他人幸福感变化而改变,这是本文关注的问题。不过,由于个体与他人的行为是同步的,因而如果幸福存在人际传染作用,那么其传染方向将是双向的。因此,个体的幸福感在受到他人幸福感影响的同时,也将影响他人的幸福感,但简单的线性回归估计并不能解决此种情况导致的估计偏误(李强,2014)。其二,外生互动效应(exogenous effect)或称情境效应(contextual effect),即不同个体的幸福感都将受到所处共同环境的影响。例如,自然与生活环境较好的社区居民总体上呈现出更高的幸福感水平(宣烨、余泳泽,2016)。如果忽略个体间所处的共同环境,就可能不经意地将环境特征的作用引入幸福传染效应,从而导致实证结果出现高估。其三,关联效应(correlated effect),指社区内个体间幸福感趋同或产生关联的表现可能是由于这些个体有着相似但难以观测的重要因素引致(李磊等,2016)。个体通常会通过自身的特征与偏好选择与哪些人一起生活、工作与交往。例如,具有类似的价值观、心态或性格的群体更可能组成“俱乐部”进行互动交流(Esenberg et al., 2013)。此时,幸福的传染效应将并非(完全)来自人际间的幸福传递,而是因为这一群体存在共同的特征所致,这也被称为选择效应(selection effect)。

为解决上述问题,近期相关研究根据不同数据,尝试通过相对严谨或具有新意的研究设计与方法来检验幸福的传染效应是否真正存在。Schwarze and Winkelmann(2011)基于德国2000-2004年的居民调查数据,将子女与父母的幸福函数联立,并使用子女过去五年的平均幸福感作为工具变量,研究发现,父母的幸福感将受到子女幸福感的正向显著影响。具体而言,子女的幸福感提高1个标准差相当于家庭收入增加20%~45%给父母带来的幸福感。Esenberg et al.(2013)对美国两所大学的新生进行了调查,并通过近似随机实验的大学新生寝室的室友分配过程,来考察同伴效应对个体精神健康的影响。研究结果显示,尽管抑郁与焦虑情绪存在较小程度的人际溢出效果,但大学生之间并不存在显著的幸福传染效应。Tumen and Zeydanli(2015)根据2008年的英国劳动力调查,以同伴被调查时间是“星期几”(the day of the week)作为同伴幸福感的工具变量,并运用两阶段最小二乘法(2SLS)进行回归估计,也并未发现工作同伴的幸福感对个体自身幸福感存在显著影响。Knight and Gunatilaka(2017)将研究视角聚焦至中国农村,基于2002年的中国家庭收入调查(CHIP)的农村样本数据,以一系列社区特征(比如平均教育程度)作为他人幸福感的工具变量,运用误差分量两阶段最小二乘法(EC2SLS)估计发现,村庄其他居民的幸福感对个体幸福感有显著的正面作用。

从以上文献来看,目前关于幸福传染问题的实证研究并未达成一致的结论。这可能是由于不同国家或地区本身存在差异,也可能是因为部分研究所使用的数据与方法仍然存在局限。此外,进一步分析幸福传染的群体异质性以及作用机制的研究更加罕见。因此,利用比较新颖与严谨的研究设计来检验幸福的传染效应及其传导渠道仍是十分必要的。就国内的相关文献资料而言,目前仅有刘斌等(2012)根据2006年中国综合社会调查(CGSS)数据的城市地区样本,对个体幸福感与他人幸福感的关系进行了实证检验。但该研究可能的不足在于,一方面,在识别幸福传染效应的过程中,作者运用他人家中是否“被入室盗窃”作为他人幸福感的工具变量并不一定是好的选择。原因在于,社区的入室盗窃行为往往由社区的经济社会情况与公共安全状态等特征共同决定,同时这种行为对于社区内的单个家庭而言并不是独立事件。因此,若社区其他家庭被入室盗窃,则个体的家庭遇到同样遭遇的可能性(至少在个体担忧程度上)将会提高,从而负向影响其幸福感。另一方面,限于数据,该研究仅通过个人性格指标对幸福传染的机制进行了简要地探索性检验,未能比较深入地考察可能的作用渠道,特别是社会网络的作用。此外,由于仅关注城市社区,该研究并不能探讨幸福传染效应的城乡差异等异质性结果。

相比既往文献,本研究可能的边际贡献在于:首先,本文运用了更新的数据与相对更加适当的实证策略检验幸福的传染效应。基于2014-2016年中国劳动力动态调查(CLDS)数据,本文进行2SLS估计来克服研究可能存在的内生性问题,具体选取了两组工具变量:一是社区其他人父亲与母亲的平均教育程度,二是未在同一天受访的社区其他人的受访时间(周末概率)和受访时的天气(好天气的概率)。此外,本文还通过指标、样本和方法调整验证了结果的稳健性;其次,本文进行了更加丰富的异质性分析,包括幸福传染效应关于城乡、家庭收入、社会资本及个体幸福感水平的差异;最后,根据CLDS调查中关于精神健康与社会信任、社会网络与社会互助方面的调查内容,本文比较详细地考察了幸福传染的作用机制。

三、数据、模型与变量 (一) 数据来源本研究的数据来自中山大学社会调查中心主持开展的中国劳动力动态调查(China Labor-force Dynamic Survey)。CLDS项目旨在刻画中国劳动力的现状与变迁,调查问卷分为村居、家庭和个人问卷三类。CLDS的全国基线调查于2012年进行,采用多阶段、多层次与按照规模成比例的概率(PPS)抽样,调查范围覆盖了中国大陆的29个省市(除西藏和海南外),调查对象为样本家庭中所有15至64岁的劳动力。此后,CLDS每两年进行一次轮换样本追踪调查。CLDS调查关于被访者的幸福感、精神健康、社会参与和互助方面的信息使得研究幸福的传染效应及其机制成为可能。此外,CLDS对调查时间与调查时的天气的记录给本研究解决幸福传染的识别问题提供了较好的工具变量选择。由于轮换追踪的调查方式,建立多年的平衡面板数据在一定程度上将导致不少样本的缺失(林文声等,2018),因此本研究主要采用的是目前最新公布的2016年CLDS调查数据。2016年CLDS调查覆盖29个省市、401个社区、14226个家庭的21086个劳动力。剔除关键变量存在缺失的观测值后,最终获得有效样本20121个。此外,本文还将结合2014年和2016年CLDS调查建立面板数据来检验研究结果的稳健性。

(二) 模型设定由于本研究关注的因变量是个体幸福感(1~5),属于顺序变量,因而通常运用有序Probit或者有序Logit模型进行估计。不过,既往关于幸福感决定因素的研究显示,除了在估计系数的数值上有所不同外,有序概率模型与普通的线性回归模型(OLS)所得的估计结果在系数方向和显著性水平上是高度一致的(Ferrer-i-Carbonell and Frijter, 2010)。为了使模型结果解读直观明了,本文采取的策略是首先运用OLS回归初步考察幸福的传染效应,在运用工具变量法克服内生性问题后,通过有序Probit模型进行结果的稳健性检验及边际效应分析。参考Tumen and Zeydanli(2015)和刘斌等(2012)建立的计量经济模型,本研究的模型设定如下:

| $ {H_{ik}} = {\beta _0} + {\beta _1}{W_{ik}} + \gamma {X_{ik}} + \varphi {Z_k} + {\varepsilon _{ik}} $ | (1) |

其中,Hik表示第k个社区中第i个个体的幸福感,Wik表示在第k个社区中,除了个体i外其他人的幸福感均值,以此捕捉以个体i为中心的他人幸福感。Xik代表一系列个体及其家庭的特征因素,Zk则表示个体所处社区的特征,εik为模型的随机扰动项。其中,β1为本研究关心的社区其他居民幸福感对个体幸福感的影响系数。

如前所述,考虑到幸福传染效应的实证研究可能存在反身问题,本文将“他人”的范围限定在居民互动比较密切的社区层面,而非个体选择的参照组,从而可以在很大程度上避免关联效应的出现(Knight and Gunatilaka, 2017;李强,2014)。另一方面,本文尽可能加入社区经济社会特征因素来减轻情境效应导致的估计偏倚。除此之外,本文还进一步运用工具变量法进行两阶段最小二乘(2SLS)估计来克服传染行为的同步性以及关联效应等内生性问题,最终得到幸福传染效应的一致估计,具体的两阶段估计模型设定如下:

第一阶段:

| $ {W_{ik}} = {\alpha _0} + {\alpha _1}{\rm{I}}{V_{ik}} + \delta {X_{ik}} + \lambda {Z_{ik}} + {\mu _{ik}} $ | (2) |

第二阶段:

| $ {H_{ik}} = {\beta _0} + {\beta _1}{{\hat W}_{ik}} + \gamma {X_{ik}} + \varphi {Z_k} + {\varepsilon _{ik}} $ | (3) |

其中,式(2)和式(3)分别为第一阶段和第二阶段估计方程,IV表示研究选取的工具变量,Ŵik表示社区其他人幸福感Wik的预测值。其余变量含义与式(1)相同。2SLS估计结果可靠的重要前提是工具变量的合理选取,而合适的工具变量需要满足相关性与外生性两方面的条件,即工具变量既需与内生变量相关,同时不应与模型的误差项存在相关性。

(三) 变量说明与描述1.因变量与关键自变量。本研究的因变量和关键自变量分别为个体幸福感和社区其他人的幸福感。CLDS调查关于个体幸福感的问题是“总的来说,您认为您的生活过得是否幸福”,选项分为“非常不幸福”、“不幸福”、“一般”、“幸福”“非常幸福”5级,分别赋值为1~5。幸福分值越高,则个体幸福感越强。尽管这种幸福感的测量方式比较简单,但这一指标在心理学与幸福经济学中广泛使用,并被证明有较高信度和效度(刘斌等,2012)。社区其他人的幸福感的测量则通过计算出本人外其他社区受访居民的幸福感均值表示,具体计算公式如下:

| $ {W_{ik}} = \frac{1}{{{N_k} - 1}}\sum\limits_{j \ne i}^{{N_k} - 1} {{H_{jk}}} $ | (4) |

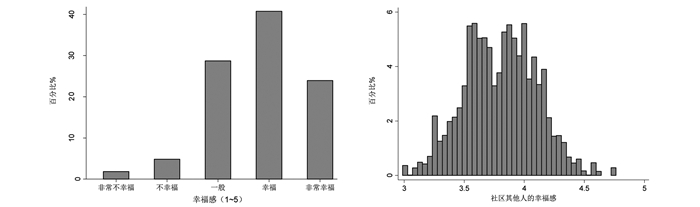

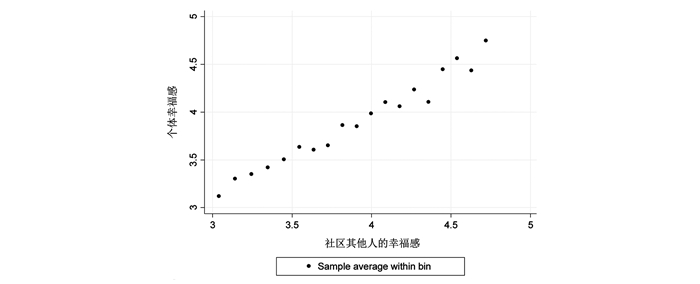

其中,Nk表示第k个社区的调查样本数,Hjk表示非个体i的幸福感。图 1描绘了样本中个体以及除本人以外社区其他居民的幸福感分布。不难发现,在个体幸福感上,多数被访者的幸福感水平较高,认为自己生活“幸福”和“非常幸福”的被访者分别占总体的41%和24%。在社区其他人的幸福感分布上,大部分样本(>70%)所在社区的其他人幸福感均值处于3.5~4.2之间,即处于“幸福”状态。图 2展示了考察个体幸福感与社区其他人的幸福感关系的散点图,可以看出,在不考虑其他因素的情况下,社区其他人的幸福感与个体幸福感明显趋同。

|

图 1 个体与社区其他人的幸福感分布 |

|

图 2 个体幸福感与社区其他人幸福感关系的初探 |

2.控制变量。本文在模型估计的过程中,尽可能地控制了可能与个体幸福感相关的个体与家庭特征因素,用于尽可能地控制关联效应。此外,为控制情境效应导致的估计偏误,本文还从村居问卷中提取了社区特征因素以及省份虚拟变量。具体而言,个体与家庭特征变量包括:性别、年龄(以及年龄的平方)、婚姻状况、教育程度、工作状态、党员、自评健康、自评社会经济地位、家庭规模、家庭年收入。社区特征变量包括社区类型、基础设施水平①、人居环境、和谐程度。关于控制变量的选取,有以下几点需要进行说明:第一,考虑到个体间进行的社会经济地位比较导致的幸福感变化,本文控制了自评社会经济地位变量来减轻社会比较导致的幸福传染效应的估计偏差(Esenberg et al., 2013)。第二,由于社区人均收入变量存在大量的缺失值与异常值(>15%),本文通过控制社区类型(离城市的远近)以及基础设施水平来间接反映社区的社会经济状况。第三,尽管已将家庭规模与收入作为控制变量,但仍可能不足以代表家庭的社会地位与文化水平,因此,本文还进一步考虑了个体父母的教育程度。不过在调查数据中,个体的父亲与母亲教育程度的缺失值较多(9%),因此,本文实证分析部分的主要结果分为不控制与控制父母教育程度的模型估计结果。这种做法能够在一定程度上减轻存在缺失值的担忧,同时也可以进一步验证结果的稳健性。

① 社区基础设施水平由9类基础设施(有=1,无=0)降维后的主成分得分表示。这9类基础设施分别为:幼儿园、小学、初中、运动健身场所、老年活动室、图书馆/阅览室、广场/公园、游乐场、医院/私人诊所。

3.工具变量。如前所述,合适的工具变量需要满足相关性和外生性的条件。参考以往文献并结合CLDS数据所提供的信息,本研究选取了两组工具变量。其一,根据Trogdon et al.(2008)和李强(2014)研究肥胖同伴效应的实证策略,采用社区其他人的父亲和母亲平均教育程度作为第一组工具变量。原因在于:一方面,社区其他人父母的教育程度与其家庭社会经济地位有直接关系,进而影响社区其他人的幸福感;另一方面,在控制情境效应(比如社区特征)的情况下,社区其他人的父母教育程度是相对外生的,直接对个体幸福感产生影响的可能性较小。

其二,借鉴与拓展Tumen and Zeydanli(2015)的研究思路,本文将社区其他人的受访时间与受访当天的天气作为第二组工具变量。具体的,他人受访时间变量通过测算社区其他人受访当天为周末的比例来表示,而他人受访时的天气则由社区其他人受访当天是好天气(晴天或多云)的比例测量。已有研究表明,作为一种情绪体验,幸福感将受到时间分配与气候环境变化的影响(王艳萍,2017)。一方面,对于劳动者而言,周末通常意味着更多的闲暇时间进行休闲娱乐,因而更有可能表现出放松和愉悦的情绪。另一方面,气候变化甚至是短暂的天气变化也将对个人的情绪产生直接影响,糟糕的天气往往会导致相对负面的个人情绪(Murray et al., 2013)。因此,本文选择的第二组工具变量在逻辑上也应当与社区其他人幸福感相关。

与此同时,单一个体的受访时间与受访当天的天气具有较强的外生性,一般情况下,社区其他人的受访时间及当天的天气不太可能与个体的幸福感有直接联系。这是因为,不同的个体受访时间可能并不相同,除非整个社区被访者的在同一天接受调查。通过考察CLDS数据的社区样本和调查时间等信息,发现单个社区的平均调查样本为56个,平均调查时间为5.3天,在401个社区中仅有一个社区的调查在同一天内完成,我们在稳健性检验中将该社区的样本剔除来验证结果的可靠性。因此,可以认为,社区其他人受访时间为周末的概率及受访当天为好天气的概率并不是社区共同特征的反映,即不属于情境效应范畴,本文选取的第二组工具变量在理论上应当是有效的。表 1给出了本研究所使用的主要变量的含义、赋值和描述性统计。

| 表 1 变量描述性统计 |

表 2报告了用于初步探究幸福传染效应的OLS回归结果。其中,模型1~模型3在控制省级虚拟变量的同时,逐步加入个人、家庭与社区层面控制变量,模型4在模型3的基础上加入了被访者父母的教育程度来进一步控制家庭文化环境。结果显示,尽管社区其他人幸福感变量估计系数值随着控制变量的增加而有微幅变化,不过估计系数的符号与显著性仍然高度一致,并且均在1%的统计水平上正向显著。这表明,当社区其他人的幸福感上升时,个体的幸福感也将提高,即两者的变化趋势趋同。具体从估计系数值来看,在其他条件不变的情况下,社区其他人的幸福感每上升1个单位,个体幸福感将平均提高约0.57个单位。

| 表 2 加入他人幸福感因素的幸福函数OLS估计结果 |

尽管本研究尽可能地控制了可能与个体幸福感相关的重要因素,但仍有可能出现既有关于行为传染问题的研究中普遍存在的反身问题,在计量经济学中主要体现为联立性与遗漏变量问题。如前所述,本文选取了两组工具变量进行2SLS估计来克服以上问题。表 3的Panel A汇报了2SLS回归的第一阶段估计结果。模型结果显示,社区其他人的父母教育程度均与社区其他人的幸福感正向显著相关。同时,社区其他人受访时间在周末以及受访当天是好天气也将对社区其他人的幸福感有显著的正向影响,并且模型1~模型4的F值远大于20,说明本研究选取的两组工具变量均与可能的内生变量显著相关,这证明了本文的工具变量满足相关性条件。进一步从工具变量的外生性检验结果来看,可以发现,各个模型的Sargan检验p值均大于0.1,即不能显著拒绝工具变量是外生的原假设。此外,各个模型的内生性DWH检验p值也都大于0.1,即在工具变量满足有效性的前提下,不可观测的混淆因素(unmeasured confounding)对OLS关键自变量估计系数的影响较小,此时2SLS和OLS估计结果较为接近(Guo et al., 2014)。

| 表 3 2SLS回归估计结果 |

表 3的Panel B汇报了2SLS回归的第二阶段估计结果。不难看出,在考虑其他因素的情况下,社区其他人的幸福感均对个体幸福感有正向影响,并且至少在5%的水平上统计显著。这表明,在控制潜在内生性问题的情况下,幸福的传染效应仍明显存在。从估计系数值来看,以社区其他人父母教育程度或者以社区其他人受访时间与天气为工具变量所得的关键自变量估计系数与OLS估计结果均比较接近,个体幸福感将受到他人幸福感的正向影响这一结论比较可信。

尽管运用工具变量进行2SLS估计与基准回归结果一致,但是完全确保工具变量外生且有效是比较困难的(Dahl et al., 2014)。为进一步验证基准估计结果的可靠性,本节对幸福感的传染效应进行若干稳健性检验,包括指标、样本以及方法的调整等,结果如表 4所示。

| 表 4 稳健性检验 |

第一,本文对“社区其他人”的定义调整为除本人及其家庭成员之外的社区其他居民,如此更能表现出非家庭内部的幸福溢出效应。估计结果显示,调整“社区其他人”的定义后,不论运用OLS估计还是工具变量法,个体的幸福感仍然受到社区其他人幸福感的正向显著影响。与基准估计结果相比,家庭以外的他人幸福感对个体幸福感的边际影响有所减小,这也在一定程度上表明幸福传染效应可能会因关系的亲疏而呈现“差序格局”。

第二,本文将幸福感指标调整为用于测量居民福利水平的另一常用指标:生活满意度,来验证基本结果的稳健性。如表 4所示,OLS和工具变量法回归估计所得结果均显示,社区其他人的生活满意度对个体的生活满意度的影响依然正向显著。

第三,为减轻工具变量(特别是受访时间与受访当天的天气)有效性不足的担忧,本文在剔除一天内完成调查的社区样本后,再次进行回归估计。结果表明,社区其他人幸福感的变量估计系数仍然显著为正,表明幸福传染效应依然显著存在。

第四,考虑到由于人口流动导致的关联效应,例如,幸福的个体更有可能迁移到居民幸福的社区生活(Knight and Gunatilaka, 2017),本文剔除了户籍不在本地的外来人口超过10%的社区样本。结果表明,社区其他人幸福感的变量估计系数仍然显著为正,且数值比基准回归结果稍大,再次表明幸福感存在显著的外部性,并且在人口结构相对稳定的社区可能更加明显。

第五,相比截面数据分析,面板数据固定效应模型能够更好地控制遗漏变量问题,特别是不随时间变化的不可观测因素,从而减轻幸福传染存在的关联效应和情境效应。因此本文进一步建立2014~2014年CLDS面板数据进行稳健性检验,观察表 4估计结果可以发现,个体固定效应模型(FE)以及面板数据工具变量估计结果也支持他人幸福感对个体幸福感有正向影响。

最后,估计滞后一期的同伴行为对当期个体行为的影响也是减轻反身问题的常用方法(Lin,2010),这一做法能够避免由于同伴效应同步发生导致的识别问题。基于此,本文利用2016年个体幸福感数据对2014年社区其他人幸福感及控制变量进行回归,结果表明,滞后项估计(LP)以及相应的工具变量回归结果仍然支持幸福的传染作用。从以上稳健性检验结果来看,不论是否调整关键变量、样本和方法,本研究所得到的幸福传染效应的结果均一致可靠。

(三) 扩展性分析接下来,本文将进一步考察幸福传染效应的群体差异,以此深化对幸福传染效应的理解。表 5汇报了将社区其他人的幸福感加入个体幸福函数的有序Probit模型估计结果,以及不同个体幸福感水平下的边际效应。模型结果仍然表明他人幸福感的提高有助于增进个体幸福感。从边际效应结果来看,在其他条件不变的情况下,社区其他人的幸福感每上升一个单位,个体感到“非常不幸福”“不幸福”的概率将分别平均下降3.1%和5.9%,认为幸福感“一般”的可能性将平均降低17.1个百分点,而感到“幸福”和“非常幸福”的概率将分别平均提高4.3%和21.8%。相比之下,幸福传染效应并非主要发生在幸福感水平较低的人群,而是出现于幸福感处于中高水平的群体。主要原因可能是,幸福感较低的群体的精神健康状况通常并不乐观,并且伴随着相对更强的社会比较心理,此时他人幸福感的变化可能难以通过个体的模仿学习或社会网络来改变其幸福状态。这意味着,个体拥有良好的心态或精神状态才能更好地获得幸福。

| 表 5 加入他人幸福感因素的幸福函数有序Probit模型估计结果 |

本文进一步将全样本按照城乡、社会资本和家庭收入进行子样本分组回归,并通过100次自抽样计算得出组间系数差异的经验p值,从而判断幸福传染效应组间差异的统计显著性。其中,城乡的分组依据来自被访者的户籍;社会资本由“您和本社区(村)的邻里,街坊及其他居民互相之间的熟悉程度是怎样的”测量,并将回答“比较熟悉”和“非常熟悉”的被访者划分为“熟悉”组,以此表示较高的社会资本水平,将回答“非常不熟悉”、“不太熟悉”和“一般”的被访者划分为“不熟悉”组,以此表示较低的社会资本水平。家庭收入的分组以去年家庭年收入的中位数为界,分为“中位数及以上”组和“中位数以下”组。

表 6报告了子样本分组回归结果,组间差异的经验p值显示,各组的幸福传染效应的差异至少在5%的水平上统计显著。从具体的组间差异来看,首先,相比城市,社区其他人的幸福感对农村居民的正向影响相对更大;其次,幸福传染效应在家庭收入水平较低的群体中更加显著;最后,对社区居民更加熟悉的群体幸福感受他人幸福感影响的程度更大。出现以上结果的可能原因在于:相比陌生人,个体对熟人的情绪捕捉模仿更加直接,同时熟人之间更能发挥社会网络的风险化解作用(郑晓冬等,2019)。因此,幸福传染效应在有“熟人社会”传统的农村更加明显,同时也对于社会资本相对丰富的群体更加有效。此外,相比之下,社会经济地位较低的群体更能从社会网络中得到福利的边际改善,社会资本常常被称为“穷人的资本”(郭云南等,2014),因而他人的幸福感对家庭收入较低群体的幸福感产生的影响相对更大。

| 表 6 子样本分组回归结果 |

根据前文的理论分析,本文将幸福感的传导渠道进一步归纳为两点:一是通过直接的情绪模仿与联想而引致的个体精神健康与社会信任程度的提高,进而改善个体的幸福状态;二是通过建立与维持社会网络,进而促进社会互助和个体的精神风险化解,以此提升其幸福感。

基于此,本文检验幸福传染机制的策略分为两步,其一,检验社区其他人的幸福感对个体精神健康与社会信任程度的影响,以及后两者与个体幸福感的关系。其中,个体的精神健康由流调中心抑郁自评量表(CES-D20)测量所得,CES-D20量表是流行病学中用于筛查抑郁症状常用工具,所得结果具有较高信度和效度(Andresen et al., 1994)。该量表由20个被访者近一周心理状态的问题组成,每个问题均有四个选项代表程度的高低,将每题反映的抑郁程度从低到高分别赋值0~3分,问题得分汇总即得到抑郁指数,取值范围为0~60分。抑郁指数越高代表抑郁状况越严重,精神健康水平越低。个体的社会信任由问题“您对本社区(村)的邻里,街坊及其他居民信任吗”测量,选项从“非常不信任”到“非常信任”分为5级,分别赋值为1~5。

其二,检验社区其他人的幸福感对社会网络与社会互助状况的影响,以及后两者与个体幸福感的关系。本文选取的社会网络指标由问题“在本地,您有多少关系密切,可以得到他们支持和帮助的朋友/熟人”测量;社会互助指标由问题“您与本社区(村)的邻里,街坊及其他居民互相之间有互助吗”测量,选项从“非常少”到“非常多”分为5级,分别赋值为1~5。

表 7给了幸福传染的作用机制检验结果。其中,模型1~模型4和模型5~模型8分别是对前述归纳的两条渠道的检验结果。不难看出,一方面,模型1~模型4的回归结果显示,社区其他人的幸福感对个体抑郁指数有显著的负向影响,而对个体的社会信任程度有显著的正面作用,并且个体抑郁水平的提高将对其幸福感产生显著的负向影响,个体社会信任程度的改善有助于提高其幸福水平。另一方面,模型5~模型8的回归结果显示,社区其他人幸福感对个体的社会网络和社会互助有显著的正向影响。此外,社会网络与社会互助对个体的幸福感均有显著的正面作用。总体来看,以上结果验证了本文提出的情绪模仿与联想,以及社会网络的形成与发展在幸福传染过程中起到的中介效应。为了检验作用机制的可靠性,本文还进一步结合2014年与2016年CLDS数据进行个体固定效应模型和滞后项估计,所得结果依然一致稳健①。

① 限于篇幅,这里不再报告作用机制的稳健性检验结果。

| 表 7 幸福传染的作用机制检验 |

探索幸福之门的钥匙是近几十年来幸福经济学工作者一直致力于研究的问题。然而,多数已有研究忽略了可能存在的幸福传染效应,即他人的幸福感状态也决定着个体的幸福感。本文利用2014年和2016年中国劳动力动态调查(CLDS)数据,讨论并检验了社区其他人幸福感对个体幸福感的影响及其可能的作用机制。研究发现:第一,在对个人、家庭以及社区特征因素进行控制的情况下,社区其他人的幸福感越高,个体也会感到越幸福。为克服潜在的内生性问题,本文选取了两组工具变量,并运用两阶段最小二乘法进行估计,结果依然支持“幸福会传染”的结论。进一步通过调整变量、样本和模型等的稳健性检验也表明结果一致可靠。第二,从群体差异来看,相比城市、家庭收入较高,自身幸福感与社会资本水平较低的群体,幸福的传染效应更加明显发生在农村、家庭收入较低,以及自身幸福感和社会资本处于中高水平的群体中。第三,幸福的传染主要有两方面的作用机制:一是个体通过模仿和联想他人的情绪直接影响其精神健康与社会信任,进而改变其主观幸福状态;二是通过社会网络的构建与发展、促进社会互助,进而影响个体的幸福感。

本研究不仅具有趣味性,同时也有一定的理论与现实意义。在理论意义方面,本文运用最新的中国劳动力动态调查数据和相对新颖与严谨的实证策略,检验了个体幸福感的重要决定因素:他人的幸福感,并进一步开展了比较详细的异质性分析与影响机制讨论,对既往相关研究进行了有益补充。在现实意义方面,本文的研究结论给我们的启示是:第一,幸福传染效应的存在意味着,在更广泛的意义上,个体间的福利也将存在不同程度的相互溢出。因此,对于政策制定者而言,在评估一项政策或项目的最终效果时,不仅需要较好地识别政策对个体福利的真正影响,同时也需要充分考虑这种影响在人际间的溢出效应。第二,幸福传染效应的存在提供了加强社会文化基础设施与组织建设、改善社会活动的氛围作用的新依据。意即,通过社会文化基础设施和精神文明建设,提升社区内部的社会交往水平、扩展社会网络、促进社会互助,从而有助于幸福感与正能量在人际间的传播。第三,对于社会个体而言,一方面,获得幸福的一种方式是接近那些幸福者,调整好自身的心态,积极吸收幸福者的经验与支持,同时通过得出他人获得幸福的原因来反思和提升自己,即所谓的“见贤思齐”、“近朱者赤”。另一方面,要使身边的人更加幸福,一种方式是努力使自己幸福,使自己成为“光源”,向外传递正能量,提高家庭以及更广范围内整体的福利水平。

尽管本文在已有文献的基础上,对幸福的同伴效应进行了有益的探讨与补充,不过仍有以下问题值得后续研究进一步探索。第一,社会网络的空间形态与幸福传染。虽然在一定范围内(如社区)的他人幸福感均值能够代表个体周边群体积极情绪的总体水平,但这并不能具体反映其所处社会网络的空间形态,在社会网络空间距离信息可得的情况下,引入空间计量模型分析这一问题,或许能够在识别情绪传染因果关系的基础上,更深层次地揭示同伴效应的传导机制与传播范围(Goyal, 2012)。第二,幸福的传染效应和嫉妒效应的区分与交互。如前所述,理论上,积极的情绪在人际间并不总是正向传染,他人幸福感的提高也有可能导致个体负面情绪的增加。因而如能在同一分析框架中实现对这两种相反效应的分离或交互,并探究其中的机理,将有利于更加深入地理解幸福的同伴效应。第三,幸福传染在虚拟空间与现实世界的差异。随着互联网与电子通讯技术的发展,互联网社交平台对社会网络的形成与维持具有重要作用。探讨互联网虚拟空间形成的社会网络中情绪与行为的传染问题,并将其与现实生活情况进行对比,也将是未来丰富同伴效应研究的一个新视角。

| [] |

郭云南、姚洋、Foltz、Jeremy, 2014, “宗族网络与村庄收入分配”, 《管理世界》, 第 1 期, 第 73-89 页。 |

| [] |

李磊、胡博、郑妍妍, 2016, “肥胖会传染吗?”, 《经济学(季刊)》, 第 2 期, 第 429-452 页。 |

| [] |

李强, 2014, “同伴效应对中国农村青少年体重的影响”, 《中国农村经济》, 第 3 期, 第 73-84 页。 |

| [] |

马汴京, 2019, “分手快乐?——离婚对个体幸福感的影响”, 《南方经济》, 第 7 期, 第 113-132 页。 |

| [] |

林文声、王志刚、王美阳, 2018, “农地确权、要素配置与农业生产效率——基于中国劳动力动态调查的实证分析”, 《中国农村经济》, 第 8 期, 第 64-82 页。 |

| [] |

刘斌、李磊、莫骄, 2012, “幸福感是否会传染”, 《世界经济》, 第 6 期, 第 132-152 页。 |

| [] |

王艳萍, 2017, “幸福经济学研究新进展”, 《经济学动态》, 第 10 期, 第 128-144 页。 |

| [] |

宣烨、余泳泽, 2016, “公共支出结构、公共服务与居民幸福感”, 《劳动经济研究》, 第 5 期, 第 96-119 页。 |

| [] |

张靖娜、陈前恒, 2019, “草根组织发育与农民幸福感”, 《南方经济》, 第 1 期, 第 103-119 页。 |

| [] |

郑晓冬、徐雅琪、彭子又、方向明, 2019, “城镇化背景下的农村宗族网络与农民主观福利”, 《科学决策》, 第 5 期, 第 34-54 页。 |

| [] |

Andresen E. M., Malmgren J. A., Carter W. B., Patrick D. L., 1994, "Screening for Depression in Well Older Adults: Evaluation of a Short Form of the CES-D". American Journal of Preventive Medicine, 10(2), 77–84.

DOI:10.1016/S0749-3797(18)30622-6 |

| [] |

Christakis N. A., Fowler J. H., 2013, "Social Contagion Theory: Examining Dynamic Social Networks and Human Behavior". Statistics in Medicine, 32(4), 556–577.

DOI:10.1002/sim.5408 |

| [] |

Dahl G. B., Løken K. V., Mogstad M., 2014, "Peer Effects in Program Participation". American Economic Review, 104(7), 2049–2074.

DOI:10.1257/aer.104.7.2049 |

| [] |

Easterlin R. A., 1974, "Does Economic Growth Improve the Human Lot? Some Empirical Evidence". Nations & Households in Economic Growth, 89–125.

|

| [] |

Eisenberg D., Golberstein E., Whitlock J. L., Downs M. F., 2013, "Social Contagion of Mental Health: Evidence from College Roommates". Health Economics, 22(8), 965–986.

|

| [] |

Ferrer-i-carbonell A., Frijters P., 2010, "How Important is Methodology for the Estimates of the Determinants of Happiness?". Economic Journal, 114(497), 641–659.

|

| [] |

Fowler J. H., Christakis N. A., 2008, "Dynamic Spread of Happiness in a Large Social Network: Longitudinal Analysis over 20 Years in the Framingham Heart Study". BMJ, 337, a2338.

|

| [] |

Goyal S., 2012, Connections: An Introduction to the Economics of Networks, New Jersey: Princeton University Press.

|

| [] |

Guo Z., Cheng J., Lorch S. A., Small D. S., 2014, "Using an Instrumental Variable to Test for Unmeasured Confounding". Statistics in Medicine, 33(20), 3528–3546.

|

| [] |

Hoffman M. L., 2002, "How Automatic and Representational is Empathy, and Why". Behavioral and Brain Sciences, 25(1), 38–39.

|

| [] |

Joiner Jr, T. E., Katz J., 1999, "Contagion of Depressive Symptoms and Mood: Meta-analytic Review and Explanations from Cognitive, Behavioral, and Interpersonal Viewpoints". Clinical Psychology: Science and Practice, 6(2), 149–164.

|

| [] |

Knight J., Gunatilaka R., 2017, "Is Happiness Infectious?". Scottish Journal of Political Economy, 64(1), 1–24.

|

| [] |

Lin X., 2010, "Identifying Peer Effects in Student Academic Achievement by Spatial Autoregressive Models with Group Unobservables". Journal of Labor Economics, 28(4), 825–860.

|

| [] |

MacKerron G., 2012, "Happiness Economics from 35000 Feet". Journal of Economic Surveys, 26(4), 705–735.

|

| [] |

Manski C. F., 1993, "Identification of Endogenous Social Effects: The Reflection Problem". The Review of Economic Studies, 60(3), 531–542.

|

| [] |

Manski C. F., 2000, "Economic Analysis of Social Interactions". Journal of Economic Perspectives, 14(3), 115–136.

|

| [] |

Murray T., Maddison D., Rehdanz K., 2013, "Do Geographical Variations in Climate Influence Life-Satisfaction?". Climate Change Economics, 4(1), 1350004.

|

| [] |

Papa A., Bonanno G. A., 2008, "Smiling in the Face of Adversity: the Interpersonal and Intrapersonal Functions of Smiling". Emotion, 8(1), 1.

|

| [] |

Pugh S. D., 2001, "Service with a Smile: Emotional Contagion in the Service Encounter". Academy of Management Journal, 44(5), 1018–1027.

|

| [] |

Rosenquist J. N., Fowler J. H., Christakis N. A., 2011, "Social Network Determinants of Depression". Molecular psychiatry, 16(3), 273.

|

| [] |

Schwarze J., Winkelmann R., 2011, "Happiness and Altruism within the Extended Family". Journal of Population Economics, 24(3), 1033–1051.

DOI:10.1007%2Fs00148-010-0326-8 |

| [] |

Smith A., 1759, The Theory of Moral Sentiments, Cambridge: Cambridge University Press.

|

| [] |

Trogdon J. G., Nonnemaker J., Pais J., 2008, "Peer Effects in Adolescent Overweight". Journal of Health Economics, 27(5), 1388–1399.

|

| [] |

Tumen S., Zeydanli T., 2015, "Is Happiness Contagious? Separating Spillover Externalities from the Group-level Social Context". Journal of Happiness Studies, 16(3), 719–744.

|