2020年底,如期打赢脱贫攻坚战,中国将开启后扶贫时代即消除相对贫困的新征程。所谓相对贫困,指在特定的社会生产方式和生活方式下,依靠个人或家庭的劳动力所得或其他合法收入虽能维持其食物保障,但无法满足在当地条件下被认为是最基本的其他生活需求的状态(邢成举、李小云,2019),主要包括经济和能力维度。农村经济相对贫困是相对贫困治理的重中之重。现阶段,中国农村经济相对贫困问题凸显,表征为农户间收入差距持续扩大,高收入组与低收入组的收入差距绝对值从2004年的5924元扩大到2018年的30376①。而收入不平等程度加剧,势必会损害中国经济发展和社会稳定(万广华等,2005;程名望等,2016)。缓解农村经济相对贫困是未来相当时期相对贫困长效治理不可回避的难题。

① 元数据来源于中国统计年鉴。

对农户而言,其收入增长依赖于农业分工深化和劳动力的有效就业(罗必良,2007)。如果失去参与分工的自由,农户将会陷入制度性贫困(刘明宇,2004)。随着技术进步以及农村要素流动特别是剩余劳动力转移,农业专业化分工的空间逐渐被拓宽(刘家成等,2019),而农机社会化服务形成正是农业分工深化的重要体现(董欢,2016)。农机社会化服务的引入改变了传统农业生产方式,进一步放松了土地、劳动力禀赋对于农业生产的约束,同时其作为技术进步的结果,可能会影响农户技术禀赋,并最终转化为对农户收入的影响。截至2018年12月,中国农机专业户超过500万户,农机合作社等作业服务组织约为20万个,每年作业服务面积累计超过40亿亩②。农机社会化服务正深刻影响着农业生产和农户收入(邱海兰、唐超,2019),进而可能对农村经济相对贫困产生影响。

② 中华人民共和国中央人民政府网:中央累计投入农机购置补贴2000多亿,2018年12月20日。

已有研究对农村贫困的关注点集中于绝对贫困问题(唐超等,2019;吕小锋等,2020),探讨农村经济相对贫困的研究较为缺乏,而与此相关的研究主要聚焦于农村收入不平等问题,表现在以下三个方面,一是农村收入不平等测度及其分解。主要采用基尼系数、泰尔指数和个体相对剥夺指数以及回归分解等方法对农村收入不平等进行测度(万广华等,2005;邓大松等,2020),发现农村收入分配格局逐渐恶化,不平等程度上升,且区域间的不平等扩大速度高于区域内的不平等扩大速度(万广华等,2008),尤其以东、中、西区域为代表,并显现出较强的时间依赖性(王洪亮等,2006)。而对收入不平等进行结构分解可知,工资性收入和家庭经营性收入差距对农村收入不平等的贡献最大(江克忠、刘生龙,2017),随着二元结构转换的推进,其贡献将持续增加。二是农村收入不平等成因。主要归结为个体禀赋、制度以及环境等方面。个体禀赋中,老龄化对农村收入不平等的负向影响较为突出(刘华,2014)。在农村社会保障体系尚不完备的条件下,老年人口在退出劳动力市场后,其收入将大幅降低,与农村劳动者工资增长形成鲜明对比,加重收入不平等(Zhang et al., 2011);个体的人力资本和社会资本差距也促进了农村收入不平等形成(Morduch and Sicular, 2002;高梦滔、姚洋,2006;谢家智、王文涛,2016);而收入分配制度不公限制了农户向上流动的机会,造成区域间收入不均等(江金启,2009);地理位置等环境差异对农村收入不平等也具有较强的解释力度(万广华等,2008)。三是农村收入不平等效应。收入不平等会剥夺人们的幸福感(希尔克·布罗克曼等,2014;杨晶等,2019),削弱经济增长带来的正向效用,引发社会冲突和动荡(Wan,2001)。同时,收入不平等与农村居民健康之间存在倒“U”型关系(封进、余未央,2007),在较低水平上,收入不平等增加对健康具有正向影响,但上升到一定水平后则呈现负向影响。

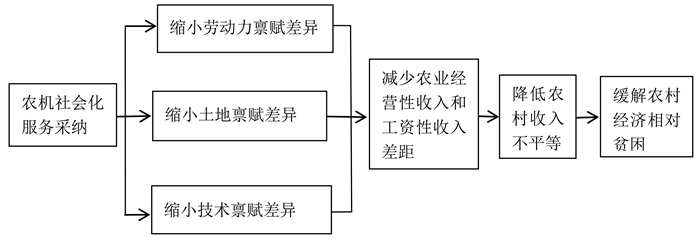

从现有相关文献看,研究者对农村收入不平等问题进行了较广泛的讨论,对了解农村收入不平等状况具有重要的参考价值。但对农村经济相对贫困的探讨还有待进一步深化,以顺应新时代的要求,构建农户相对贫困治理长效机制。同时,分工能够降低收入差距(李春梅,2013),而农机社会化服务是农业分工深化的重要表现,会对农户相对贫困治理产生积极影响。实践中,农机社会化服务助力农户脱贫的案例层出不穷,农机扶贫取得了丰硕的成果(农业农村部,2020)。鉴于此,本文遵循“农机社会化服务采纳——禀赋差异缩小——农村经济相对贫困缓解”的基本逻辑思路,在厘清农机社会化服务采纳对农村经济相对贫困影响机理基础上,采用河南省2750份农户问卷调查数据,考察农村经济相对贫困的现状,并实证检验农机社会化服务采纳对农村经济相对贫困的影响及其作用机制,旨在从农业分工参与视角更深层次地解析缓解农户相对贫困的微观路径,为制定和实施更切实有效的政策措施提供新的视角和参考。

二、理论分析与研究假说农村居民的禀赋差异是影响农村居民收入差距的主要因素(黄祖辉等,2005),表现为农户间工资性收入和家庭经营性收入差距较大(Zhu and Luo, 2010;于乐荣、李小云,2013)。而农机社会化服务通过缩小农户间劳动力禀赋、土地禀赋以及技术禀赋差异,降低农村收入不平等,进而缓解农村经济相对贫困。

(一) 农机社会化服务、劳动力禀赋差异与农村经济相对贫困传统农业耕作主要依赖于土地和劳动力投入,因而农户间的劳动力数量和质量差异会对农业生产效率产生影响,最终表现为农业经营性收入差距。农业分工深化逐渐冲击着原有的小农自给生产模式,并演化为现代农业的内核。农机社会化服务改变了传统以家庭劳动力耕作为基础的生产方式,通过替代劳动力参与,降低劳动力禀赋差异对农业收入的影响。农户家庭劳动力数量和质量(包括农户个体体力和文化等因素)对农业生产的约束逐步松弛(胡雪枝、钟甫宁,2013)。换言之,农业生产的个体属性减弱,而集体属性(或社会属性)不断强化(祝华军等,2018)。农机社会化服务可以有效弥补家庭农业劳动力数量短缺、质量下降和技能不足(张丽、李容,2020)。可见,引入农机社会化服务这一迂回生产方式后,部分农业生产劳动由机械所替代,有助于缩小农户间劳动力禀赋差异,进而降低农业经营性收入和工资性收入差距,缓解农村经济相对贫困。

具体而言,首先,农机社会化服务实现了对家庭劳动力的有效替代,可以弥补老龄化、妇女化的农户在体能上的不足(彭柳林等,2019),使得这类家庭能够有效避免农业经营性收入损失,降低农村收入不平等,缓解农村经济相对贫困。其次,农机社会化服务的引入,可以弥补健康状况低下的农户与其他农户间的体能差距,使其能够顺利进行农业生产,保障其获取农业经营性收入,进而缓解农村经济相对贫困。再次,随着农机社会化服务体系的完善,农机社会化服务对劳动力的替代程度逐渐提高,并趋向于完全替代(如托管服务),使得劳动力文化程度、经验积累对农业生产的重要性显著下降,而且相同区域内农机社会化服务水平差别较小,由劳动力禀赋差异导致的农户间的农业经营性收入差距正逐渐随着农机社会化服务的引入而缩小。最后,农机社会化服务减轻了劳动力数量约束,使劳动力数量少的农户家庭在兼顾农业生产获取农业经营性收入的同时,能够增加非农劳动时间,获得工资性收入增长机会,提升自身收入水平,缩小与其他农户的收入差距,缓解农村经济相对贫困。

(二) 农机社会化服务、土地禀赋差异与农村经济相对贫困农业生产特性决定了其对灌溉设施和交通运输条件的双重依赖。在缺乏现代水利设施和机耕路的前提下,距离水源和路边更近的土地具有更高的肥力和价值,其耕作成本和难度更低,而远离水源和路边的地块由于灌溉和交通便利性差,生产收益会降低。因而农户的地块禀赋之间存在较大差异,导致农业经营性收入差距较大。而农机社会化服务的采纳,可以弱化土地禀赋差异的负面影响。

首先,随着雇工成本的快速上涨,农机社会化服务的成本优势和便利性逐渐凸显。农机社会化服务带来的潜在收益会对农田基础设施形成“倒逼”机制,促进灌溉设施、机耕路等农田基本建设(刘相汝、李容,2020),降低农户间的地块禀赋差异,缩小农户间农业经营性收入差距。

其次,土地经营规模差异是导致农户间农业经营性收入差距的主要因素。一般地,土地经营规模越大的农户,其农业经营性收入越高。土地经营规模差异与农户自身的经营意愿、能力等有关,尽管农机社会化服务难以在较大程度上缩小土地经营规模带来的收入差距,但农机社会化服务能够减少粗放经营和土地抛荒现象,帮助小农户改善田间管理水平(陈宏伟、穆月英,2019),实现土地的专业化、集约化经营,在一定程度上减少土地经营规模差异导致的农户间收入差距。

最后,种植结构是导致农村收入不平等的关键因素(万广华等,2005)。如果区域内的种植结构差异较大,则农户间的农业经营性收入将会存在明显差距。而农机社会化服务会影响农户的种植结构选择,农机作业服务可获得性低的作物会由于劳动成本高而被放弃(Ji et al., 2017),使得区域内种植结构趋向一致。特别是随着农机跨区作业服务的兴起,其空间溢出效应会促进农业生产布局的连片化(张露、罗必良,2018),不仅使区域内的种植结构单一化,而且诱导相邻区域种植结构趋同,在家庭联产承包责任制“均分土地”的条件下,不考虑农户个体经营销售能力差异,就可能缩小农户间农业经营性收入差距。

(三) 农机社会化服务、技术禀赋差异与农村经济相对贫困农业机械具有土地规模性的要求,同时对于购买者存在一定的资金要求,特别是大型机械如联合收割机等,其资金要求较高。小农户由于土地经营规模较小和购买力不足,导致自购机械的可能性较低,可能造成与规模农户间存在较大的技术禀赋差距,进而加剧农户间农业经营性收入不平等。但是,农机社会化服务的引入,却使得小农户与规模农户有可能享受同等的技术服务,采用同等的生产技术,从而缩小两者间的技术禀赋差异。

首先,农机社会化服务的引入降低了小农户由于土地经营规模限制导致的技术禀赋差距。一般地,农机社会化服务能够突破农地经营规模小的约束(Yang et al., 2013;方师乐等,2017),使小规模农户获得农机技术红利,实现“耕者有其机”,缩小与规模农户的技术差异,降低农业经营性收入不平等。特别地,农机跨区作业服务的产生、推广与成熟,进一步实现了区域间的技术外溢,使得小规模农户能够较为容易的获取农业机械服务,推动其在耕地细碎化约束下进行机械化生产,获得农业经营性收入增长。

其次,农机社会化服务的引入降低了小农户由于购买力限制导致的技术禀赋差距。社会分工将农业机械的持有者与使用者分离,形成农机作业服务,从而分摊高昂的农机购置成本(蔡键、刘文勇,2017),使资金约束强、购买力弱的农户能够以较低的投入换取大马力机械作业,提升生产环节的技术含量,降低农户间农业经营性收入差距。

最后,农机社会化服务的引入使农户间种植技术趋同,缩小了其技术禀赋差距。农机社会化服务改变了中国机械化发展路径,通过农机社会化服务组织或个人提供农机服务成为小农户实现农机化的主流。对于小农户而言,其农业技术获取往往是被动且缺乏积极性的,而规模农户通常能够积极主动地寻求新的农业技术,造成农户间的技术禀赋差异较大。农机社会化服务直接将先进技术嵌入生产过程,避开了直接技术推广的难题,实现了种植技术的趋同。如相较于人工,机械播种更加均匀,更有益于作物生长,而专业服务组织提供的病虫害防治服务,其效果也高于人工(胡祎、张正河,2018)。

由此,构建农机社会化服务采纳缓解农村经济相对贫困的作用机制图(见图 1),并提出本文研究假说:

|

图 1 农机社会化服务采纳缓解农村经济相对贫困的作用机制 |

H1:农机社会化服务采纳有利于缓解农村经济相对贫困。

H2:农机社会化服务采纳通过缩小农户禀赋差异,缓解农村经济相对贫困。

三、数据来源、变量选取与模型设定 (一) 数据来源本文所采用的数据为2017年课题组对河南6县的农户抽样调查数据,调研内容包括农户禀赋与收入、农业生产与社会化服务、土地经营状况以及村庄基本特征等方面。河南省属于典型的农业大省,地理资源丰富,兼具平原和山区地形,其农机社会化服务发展具有一定的代表性。与此同时,河南省属于欠发达地区,农村居民整体经济水平不高,其相对贫困状况具有典型性。因而,本文选取河南省农村居民作为研究对象,以此探讨农机社会化服务采纳对农村经济相对贫困的影响,对于研究中国农村相对贫困问题具有一定的参考性。

调研实施时间分别为2017年6月17日-24日和2017年7月1日-8日。第一阶段调研依据村庄人均纯收入等指标在正阳县选取了10个乡(镇),每个乡(镇)选取5个村庄,同时每个村庄选取40户农户作为样本户进行调查,共计2000个样本,最终收回有效问卷1914份。第二阶段调研依据地理位置、小麦播种面积和农村居民人均可支配收入等指标,在河南省东、西、中、南、北区域分别选取一个样本县,分别为杞县、新安县、舞阳县、上蔡县和安阳县。在此基础上,依据经济发展水平将每个县的乡(镇)进行五等分,并在每份中随机选取一个样本乡(镇)。同样按照经济发展水平将每个样本乡(镇)的村庄分为两组,每组中随机选取一个样本村,每村随机选取40户样本户,共发放问卷2000份。调研由经过培训的本地调查员一对一进行入户访谈,最终回收有效问卷2000份。课题组累计发放农户问卷4000份,回收3914份有效问卷。经数据清理后,依据本文所需指标,最终选取2750份农户样本展开研究。

(二) 变量选取1.因变量。本文重点是考察农村经济相对贫困,参考陈宗胜等(2013)对农村相对贫困标准的界定,以2016年农户家庭人均收入水平进行衡量,低于所在县农村居民人均可支配收入的50%即视为相对贫困。

2.核心自变量。本文的目的在于分析农机社会化服务采纳对农村经济相对贫困的影响。受劳动力短缺的影响,农户对农机社会化服务的采纳行为集中在整地和收割等劳动力密集型环节(邱海兰、唐超,2019)。因此,选取整地或收割环节是否采纳农机社会化服务对农机社会化服务采纳进行刻画。

3.中介变量。劳动收入是造成农村居民收入差距的主要来源(柏培文、李相霖,2020)。基于前文理论分析可知,农村老龄群体由于劳动力禀赋较弱,容易陷入农村经济相对贫困。而老龄化农户采纳农机社会化服务能够抵消劳动力质量下降对农业生产的负面影响(彭柳林等,2019),同时能够进一步增加其非农劳动时间,使其兼顾农业经营性收入和工资性收入增长,缓解农村经济相对贫困状态。因此,本文选取老龄劳动力是否兼业作为劳动力禀赋差异缩小的代理变量进行机制验证。

地块间存在灌溉条件、交通可达性以及平整度等自然禀赋差异,而农地禀赋对农户经营性收入具有显著影响(罗明忠、陈江华,2016),进而可能影响农村经济相对贫困。农机社会化服务能够促进基本农田设施建设,缩小土地禀赋差异进而缓解农村经济相对贫困。因此,本文选取是否进行机耕路、灌溉设施或土地改良等投资作为土地禀赋差异缩小的代理变量进行机制验证。

农户技术选择会对其农业经营性收入产生影响(王静、霍学喜,2015),进而可能影响农户相对贫困状况。新种子、化肥以及农药等技术差异会导致农业生产效率存在差距,进而扩大农户间的收入不平等,加剧农村经济相对贫困。而农机社会化服务能够将先进技术直接嵌入生产过程,避开直接技术推广的难题(胡祎、张正河,2018),缩小农户间技术禀赋差异,缓解农村经济相对贫困。因此,本文选取是否较早使用新种子、化肥以及农药等作为技术禀赋差异缩小的代理变量进行机制验证。

4.控制变量。基于已有的数据指标并参考蔡亚庆等(2016)和单德朋、余港(2020)的研究,本文选取户主是否村干部、是否党员来刻画农户的个体特征;选取家庭劳动力数量、承包地面积以及存款余额来反映家庭特征;选取所在村庄地形、交通条件、经济发展水平以及离镇中心和县城的距离来反映区域特征。

所有变量描述性统计结果见表 1。可见,农村经济相对贫困问题较为突出,样本户的相对贫困均值为0.370。在人均可支配收入50%的相对贫困标准下,超过三分之一的农村居民处于农村经济相对贫困状态,不利于农村经济长期发展和社会稳定。农机社会化服务已经成为农业生产不可或缺的部分,采纳率达到了87%。中介变量中,劳动力禀赋差异缩小的概率是11%,土地禀赋差异缩小的概率是7%,技术禀赋差异缩小的概率是45%,表明劳动力禀赋差异缩小和技术禀赋差异缩小的可能性较大。控制变量中,农户政治资本普遍较低,党员和村干部的比例分别仅为8%和5%;家庭劳动力不足3人,承包地面积均值略超8亩,存款余额基本未超过5万元;所在村庄以平原地形为主,交通和经济条件一般,普遍离城镇较近。

| 表 1 变量定义、测度与描述性统计分析(N=2750) |

同时,通过对样本农户的收入进行分析发现,其收入来源以农业经营性收入和工资性收入为主,在家庭总收入中的平均占比分别为43%和39%。进一步区分相对贫困户和非相对贫困户后发现,相对贫困户的农业经营性收入平均为6166.3元,工资性收入平均为5022.5元;而非相对贫困户的农业经营性收入平均为15701.3元,工资性收入平均为24540.2元,非相对贫困户的农业经营性收入和工资性收入普遍高于相对贫困户。可见,农业经营性收入和工资性收入差距共同构成农村收入差距的主要来源,缩小农业经营性收入和工资性收入差距均有助于缓解农村经济相对贫困。

另外,通过对农机社会化服务采纳与农村经济相对贫困进行交叉分析发现,未采纳农机社会化服务的农户为349个,占比13%,其农村经济相对贫困均值为0.540;采纳农机社会化服务的农户为2401个,占比为87%,其农村经济相对贫困均值为0.350。可见,农机社会化服务采纳与农村经济相对贫困呈现负相关关系,表明农机社会化服务采纳可能降低了农村经济相对贫困的发生概率。

(三) 模型设定 1. 基准回归模型由于因变量即农村经济相对贫困为二元分类变量,为检验农机社会化服务采纳对农村经济相对贫困的影响,本文采用二元logit模型进行分析,模型公式为:

| $ {\rm{logit}}\left({\rm{p_i}} \right) = \ln \frac{{{p_i}\left({{y_i} = 1} \right)}}{{1 - {p_i}\left({{y_i} = 1} \right)}} = {a_0} + {a_1}{x_1} + \sum\limits_{n = 1} {{a_{2n}}} {D_{ni}} + {\zeta _i} $ | (1) |

式(1)中pi代表农村经济相对贫困的概率,yi为因变量,表示农村经济相对贫困;x1表示农机社会化服务采纳,Dni表示个体特征、家庭特征和区域特征方面的控制变量,a0为常数项,a1和a2n为待估计系数;ζi为随机扰动项。

2. 中介效应模型为探讨农机社会化服务采纳对农村经济相对贫困的影响机制,借鉴温忠麟、叶宝娟(2014)的研究,构建如下的中介效应模型:

| $ {{\rm{Y}} = {c_0} + {c_1}X + \sum\limits_{n = 1} {{c_{2n}}} {D_{ni}} + {\varepsilon _1}} $ | (2) |

| $ {{\rm{M}} = {a_0} + {a_1}X + \sum\limits_{n = 1} {{a_{2n}}} {D_{ni}} + {\varepsilon _2}} $ | (3) |

| $ {{\rm{Y}} = {b_0} + {c^\prime }X + {b_1}{\rm{M}} + \sum\limits_{n = 1} {{b_{2n}}} {D_{ni}} + {\varepsilon _3}} $ | (4) |

(2) 式、(3)式、(4)式中Y、X、M分别表示农村经济相对贫困、农机社会化服务采纳与中介变量;Dni表示个体特征、家庭特征和区域特征方面的控制变量;a0、b0、c0为常数项,a1、b1、c′、c1、a2n、b2n、c2n为待估计系数;ε1、ε2、ε3为误差项,服从正态分布。基于前文理论分析可知,需要分别对劳动力禀赋差异、土地禀赋差异、技术禀赋差异进行中介效应检验,并得到后文机制验证中模型结果1-7。

具体的模型检验步骤如下:首先,对回归系数c1的显著性进行检验,如果显著,则继续进行检验,否则,停止检验;其次,检验回归系数a1和b1的显著性,如果都显著,则对回归系数c′进行检验,如果c′不显著,表明M是完全中介效应,如果c′显著,且a1b1与c′同符号,则M是部分中介效应;最后,如果回归系数a1和b1至少有一个不显著,则用Bootstrap法直接检验H0: a1b1=0,如果显著,且c′显著,a1b1与c′同符号,则表明M发挥了部分中介效应,其中a1b1/c1为中介效应占总效应的比重。

四、实证检验结果与分析本文旨在探讨农机社会化服务采纳对农村经济相对贫困的影响及其机制,并基于理论分析提出了两个研究假说,下文将通过实证检验对其进行验证。首先,通过基准回归检验,考察农机社会化服务采纳对农村经济相对贫困的影响,以验证研究假说1是否成立,并进行稳健性检验和内生性讨论,确保研究结论具有稳健性。其次,进一步对中介机制进行验证,考察农机社会化服务采纳对农村经济相对贫困的影响机制,以验证研究假说2是否成立。最后,得出本文研究结论。

(一) 基准回归结果表 2的模型1、2报告了农机社会化服务采纳对农村经济相对贫困影响的估计结果。结果表明,农机社会化服务采纳对农村经济相对贫困具有显著负向影响,有利于缓解农村经济相对贫困,研究假说1得到验证。究其可能原因,是因为农机社会化服务采纳有利于降低农户间的劳动力、土地和技术禀赋差异,缩小了农户间收入差距,促进农村经济相对贫困缓解。首先,农户间收入差距主要体现在农业经营性收入和工资性收入上,而造成这两类收入差距的源头主要在于农户间的劳动力、土地和技术禀赋差异。农机社会化服务的引入,释放了农户劳动力数量和质量约束,降低了农户家庭劳动力禀赋对于农业生产的重要性,使“弱者种田”成为可能,增加了这类农户的农业经营性收入,也让弱劳动力禀赋农户在兼顾农业生产获得农业收入的同时,能够剥离出一定的时间从事非农就业,获得工资性收入,进而缩小与强劳动力禀赋农户的收入差距,减缓农村经济相对贫困。其次,农机社会化服务降低了农户间土地禀赋差异,缩小了农户间农业经营性收入差距。一方面,农机社会化服务通过促进农田基础设施建设,进而缩小土地禀赋差异,缓解农村经济相对贫困;另一方面,农机社会化服务代表的农业纵向分工会诱导横向分工,促进区域性种植结构单一化,减小种植结构差异带来的农户间农业经营性收入差距。最后,农机社会化服务使得经营规模小、资本约束强的农户也能够获得农业机械以及新种子、化肥和农药等技术,缩减其与经营规模大、资本约束弱的农户的技术禀赋差异,进而缩小农户间的农业经营性收入差距,促进农村经济相对贫困缓解。

| 表 2 农机社会化服务采纳对农村经济相对贫困的回归结果 |

控制变量中,是否村干部、承包地面积、存款余额、村庄地形和村庄经济发展水平、离镇中心距离对农村经济相对贫困均有显著负向影响,村庄交通条件、离县城距离对农村经济相对贫困具有显著正向影响。可见,户主为村干部的农户,其社会资本较强,经济水平较高,陷入农村经济相对贫困的可能性更低。承包地面积更多的农户,一方面,可以通过规模化种植,获得规模经济收益;另一方面,能够分散化种植,通过种植结构的多样化降低经营风险,其陷入农村经济相对贫困的概率更低。家庭存款余额不仅表明其现有的经济水平,同时也显示出农户未来增收的可能性。家庭存款多的农户,经济水平通常处于较高层次,其陷入农村经济相对贫困的可能性更低。村庄地形为平原的地区更适合农业种植,农户农业经营性收入较高,同时经济发展水平较高的村庄,农户普遍收入水平处于相对贫困线之上。离县城距离越远,农户受县城经济辐射的影响越弱,其增收的机会越低,越容易陷入农村经济相对贫困。

(二) 稳健性检验 1. 替换核心自变量为考察前文回归结果是否具有稳健性,本文将核心自变量进行了替换,并重新回归。本文将收割环节的农机社会化服务采纳作为替代变量进行稳健性检验,结果如表 3所示。结果表明,收割服务采纳对农村经济相对贫困具有显著负向影响,缓解了农村经济相对贫困,同时其他控制变量的估计结果也与前文一致。可见,以收割服务采纳作为替代变量后上述研究结论仍然成立。因而,本文研究结论具有稳健性。

| 表 3 农机社会化服务采纳对农村经济相对贫困的稳健性回归结果(替换核心自变量) |

为进一步考察基准回归结果是否具有稳健性,下文采用变更样本的方式进行重新回归。广东省韶关市新丰县以山地、丘陵地形为主,其农机社会化服务现状能够在一定程度上代表南方山区的农机社会化服务发展,与以平原地形为主的河南省的农机社会化服务发展形成对比研究。而且,广东省韶关市新丰县的农村居民整体经济状况不佳,其相对贫困状况具有一定的代表性。因此,本文将样本替换为广东省新丰县农户样本重新进行回归。数据来源于课题组2018年对广东省韶关市新丰县的农户问卷调查,调研内容包括农户家庭基本信息、生产经营情况、社会化服务情况、农田基础设施建设等,随机选取了60个样本村,每个样本村随机抽取20个农户,累计发放农户问卷1200份,回收1200份有效问卷。经数据清理后,依据本文所需指标,最终选取756份农户样本展开研究。

由表 4可知,农机社会化服务采纳对农村经济相对贫困仍具有显著负向影响,在不同样本下农机社会化服务采纳均能发挥减贫作用,同时其他控制变量的估计结果基本也与前文一致。因而,上述研究结论具备稳健性。

| 表 4 农机社会化服务采纳对农村经济相对贫困的稳健性回归结果(变更样本) |

前文基准回归探讨了农机社会化服务采纳对农村经济相对贫困的影响,但未考虑农机社会化服务采纳与农村经济相对贫困可能存在内生性问题,导致估计结果可能有偏。因而,下文将对其内生性问题进行探讨,以确保研究结论的可靠性。

1. 自选择偏差采纳农机社会化服务属于农户自选择的行为,使得前文模型可能存在自选择偏差导致的内生性问题,而倾向得分匹配法(PSM)能够有效解决这一问题。表 5为最近邻匹配法、马氏匹配法和核匹配法的估计结果。结果表明,农机社会化服务采纳对农村经济相对贫困具有显著负向影响,缓解了农村经济相对贫困。可见,倾向得分匹配的估计结果与前文基本一致,研究结论具有稳健性。

| 表 5 农机社会化服务采纳对农村经济相对贫困的PSM估计结果 |

为考察倾向得分匹配结果是否较好地平衡了数据,需要进行平衡性检验。以马氏匹配法为例,检验结果显示(见表 6),与匹配前相比,多数变量的标准化偏差得到缩小,匹配后其标准化偏差率小于10%;同时多数变量t检验的结果不拒绝实验组和控制组无系统差异的原假设。因而,倾向得分匹配结果通过了平衡性检验。

| 表 6 马氏匹配法平衡性检验 |

本文旨在探讨农机社会化服务采纳对农村经济相对贫困的影响,而农机社会化服务采纳与农村经济相对贫困之间可能存在互为因果的内生性问题。一方面,农机社会化服务采纳会对农户收入产生影响,进而可能影响其相对贫困状态;另一方面,农村经济相对贫困也可能会影响农机社会化服务采纳,经济水平高的农户采纳农机社会化服务的几率更大。为解决这一内生性问题,本文采用IVProbit模型和ERM(Extended regression model)模型进行估计(表 7)。ERM模型能够较好地规避内生性问题,适用于内生解释变量为离散型和连续型两种情形(Gould,2018)。同时选择收割服务对农机社会化服务进行刻画,并参考黄枫、孙世龙(2015)的研究,以除该农户外本村其他农户的收割服务平均采纳率作为工具变量。由于存在“羊群效应”,村庄其他农户的收割服务采纳会直接影响该农户的收割服务采纳,进而影响其经济相对贫困状况,因此村庄其他农户的收割服务采纳与该农户的收割服务采纳存在一定的相关性,同时,村庄其他农户的收割服务采纳不会对该农户的经济相对贫困产生直接影响,较好地保证了工具变量的外生性。因此,从理论上而言,将这一变量作为工具变量的选择具有合理性。

| 表 7 农机社会化服务采纳对农村经济相对贫困的IVProbit和ERM回归结果 |

本文通过IVProbit模型对工具变量进行了弱工具变量检验,第一阶段回归结果显示工具变量对农机社会化服务采纳在1%的显著性水平上存在正向影响,且联合显著性检验的F值大于10(Stock and Watson, 2012),表明不存在弱工具变量的问题(胡新艳等,2020)。从表 7中IVProbit模型第二阶段回归结果的Wald内生性检验结果的显著性和ERM模型方程误差项相关的显著性可以看出,农机社会化服务采纳与农村经济相对贫困不存在内生性问题,前文回归结论具有可靠性,在引入工具变量后,农机社会化服务采纳对农村经济相对贫困仍具有负向影响。

(四) 机制验证为检验农机社会化服务采纳对农村经济相对贫困的作用机制,下文进行机制验证。基于前文理论分析可知,农机社会化服务采纳可能通过缩小劳动力禀赋、土地禀赋和技术禀赋差异,缓解农村经济相对贫困。为此,采用中介效应法对上述作用机制进行验证,并选取整地服务对农机社会化服务进行刻画,检验结果如表 8所示。由于分别对三类禀赋差异进行了中介检验,因而得到模型1-7的结果。模型1的结果由前文模型设定的中介效应模型中(2)式检验所得,模型2和模型3的结果由中介效应模型中(3)式和(4)式检验所得,模型4和模型5的结果由中介效应模型中(3)式和(4)式检验所得,模型6和模型7的结果由中介效应模型中(3)式和(4)式检验所得。农机社会化服务采纳通过缩小劳动力禀赋差异和技术禀赋差异,缓解农村经济相对贫困,而缩小土地禀赋差异未通过显著性检验,研究假说2得到部分验证。

| 表 8 农机社会化服务采纳对农村经济相对贫困的作用机制检验结果 |

具体而言,首先,劳动力禀赋差异缩小在农机社会化服务采纳影响农村经济相对贫困路径关系中的中介效应检验(模型1、2、3)。由模型1可知,农机社会化服务采纳对农村经济相对贫困具有显著负向影响,有利于缓解农村经济相对贫困;同时模型2的结果显示农机社会化服务采纳对劳动力禀赋差异缩小具有显著正向影响,有利于促进劳动力禀赋差异缩小;另外模型3的结果表明引入劳动力禀赋差异缩小这一变量后,农机社会化服务采纳对农村经济相对贫困仍具有显著负向影响,且劳动力禀赋差异缩小对农村经济相对贫困具有显著负向影响,影响系数a1b1与c′同符号(含义参见式3和式4,下同),依据前文模型构建中的中介效应检验步骤可知,劳动力禀赋差异缩小在农机社会化服务采纳影响农村经济相对贫困的关系中起着部分中介作用,中介效应占总效应的比重为21.22%。

其次,土地禀赋差异缩小在农机社会化服务采纳影响农村经济相对贫困路径关系中的中介效应检验(模型1、4、5)。由模型4可知,农机社会化服务采纳对土地禀赋差异缩小不具有显著影响。模型5的结果表明引入土地禀赋差异缩小这一变量后,农机社会化服务采纳对农村经济相对贫困仍具有显著负向影响,但土地禀赋差异缩小对农村经济相对贫困不具有显著影响。依据前文模型构建中的中介效应检验步骤进行Bootstrap法检验,检验结果表明土地禀赋差异缩小在农机社会化服务采纳影响农村经济相对贫困的关系中不具有中介效应。究其可能的原因是,在家庭联产承包责任制下,土地均分,农机社会化服务采纳对农户土地禀赋的影响较小。

最后,技术禀赋差异缩小在农机社会化服务采纳影响农村经济相对贫困路径关系中的中介效应检验(模型1、6、7)。由模型6可知,农机社会化服务采纳对技术禀赋差异缩小具有显著正向影响。模型7的结果表明引入技术禀赋差异缩小这一变量后,农机社会化服务采纳对农村经济相对贫困仍具有显著负向影响,同时技术禀赋差异缩小对农村经济相对贫困具有显著负向影响,且影响系数a1b1与c′同符号,依据前文模型构建中的中介效应检验步骤可知,技术禀赋差异缩小在农机社会化服务采纳影响农村经济相对贫困的关系中起着部分中介作用,中介效应占总效应的比重为7.36%。

五、结论与启示过去数十年,中国经济的增长使农户收入水平得到极大提升,摆脱了绝对贫困境地,但农村经济相对贫困问题仍然突出,抑制了收入增长对农户的正效用,出现经济增长与幸福感背离的中国困惑。乡土社会中,农村居民收入比较往往存在于农村内部,收入不平等带来的相对剥夺感上升会导致农户幸福感下降。因而,缓解农村经济相对贫困对于社会和谐发展与个体幸福感增强都具有重要的现实意义。本文探讨了农机社会化服务采纳对农村经济相对贫困的缓解效应。结果表明,农机社会化服务采纳对农村经济相对贫困具有显著负向影响,有利于缓解农村经济相对贫困。考虑内生性后,结论仍然具有稳健性。进一步的机制验证发现,农机社会化服务采纳主要通过弱化农户间的劳动力禀赋差异和技术禀赋差异,缓解农村经济相对贫困。总之,农机社会化服务作为农业分工深化的重要表现,有效缓解了农村经济相对贫困,一定程度上避免了农户成为“绝对收入增长,但相对收入下降的‘失意的成功者’”。

本文结论对于推进乡村振兴战略和脱贫攻坚有序衔接,做好后扶贫时代农户相对贫困治理具有启发意义。农机社会化服务作为小农户与现代农业有机衔接的桥梁,在促进农村产业兴旺的同时,提高了农户经济收入,降低了农村收入不平等,能有效缓解农户间的相对贫困。为此,一要充分发挥农机社会化服务的缓贫效应,进一步完善农机社会化服务供需体系。一方面,要优化农机社会化服务供给。鼓励并支持农机社会化服务供给主体以农户增收为目标,为农户提供优质高效的农机服务;建立农机社会化服务信息管理平台,及时向农户发布农机社会化服务动态信息,帮助农户及时掌握相关服务信息并做出正确决策;另一方面,要引导农户转变生产经营理念,由依赖于劳动力和土地投入的传统生产经营模式向注重机械和技术投入的现代生产经营模式转变,扩大农机社会化服务需求,并形成“以需促供、以供带需”的良性循环模式。二要进一步帮助并促进农村劳动力非农就业实现,增加农村劳动力的工资性收入。因为农机社会化服务将原本锁定于农业生产的弱劳动力进一步释放,为其寻求非农就业机会提供了基础,但能否实现“从非农就业机会到非农收入增长”的惊险跳跃,还需加大对农村劳动力的非农就业技能培训,并完善就业帮扶和就业信息发布等相关配套措施。

| [] |

柏培文、李相霖, 2020, “要素收入与居民分配格局”, 《吉林大学社会科学学报》, 第 5 期, 第 71-81+236-237 页。 |

| [] |

蔡键、刘文勇, 2017, “社会分工、成本分摊与农机作业服务产业的出现--以冀豫鲁三省农业机械化发展为例”, 《江西财经大学学报》, 第 4 期, 第 83-92 页。 |

| [] |

蔡亚庆、王晓兵、杨军、罗仁福, 2016, “我国农户贫困持续性及决定因素分析--基于相对和绝对贫困线的再审视”, 《农业现代化研究》, 第 1 期, 第 9-16 页。 |

| [] |

陈宏伟、穆月英, 2019, “农业生产性服务的农户增收效应研究--基于内生转换模型的实证”, 《农业现代化研究》, 第 3 期, 第 403-411 页。 |

| [] |

陈宗胜、沈扬扬、周云波, 2013, “中国农村贫困状况的绝对与相对变动--兼论相对贫困线的设定”, 《管理世界》, 第 1 期, 第 67-75+77+76+187-188 页。 |

| [] |

程名望、Jin Yanhong、盖庆恩、史清华, 2016, “中国农户收入不平等及其决定因素--基于微观农户数据的回归分解”, 《经济学(季刊)》, 第 3 期, 第 1253-1274 页。 |

| [] |

邓大松、杨晶、孙飞, 2020, “收入流动、社会资本与农村居民收入不平等--来自中国家庭追踪调查(CFPS)的证据”, 《武汉大学学报(哲学社会科学版)》, 第 3 期, 第 103-114 页。 |

| [] |

董欢, 2016, "农业经营主体分化视角下农机作业服务的发展研究", 北京: 中国农业大学。 |

| [] |

方师乐、卫龙宝、伍骏骞, 2017, “农业机械化的空间溢出效应及其分布规律--农机跨区服务的视角”, 《管理世界》, 第 11 期, 第 65-78+187-188 页。 |

| [] |

封进、余未央, 2007, “中国农村的收入差距与健康”, 《经济研究》, 第 1 期, 第 79-88 页。 |

| [] |

高梦滔、姚洋, 2006, “农户收入差距的微观基础: 物质资本还是人力资本?”, 《经济研究》, 第 12 期, 第 71-80 页。 |

| [] |

胡新艳、张雄、罗必良, 2020, “服务外包、农业投资及其替代效应--兼论农户是否必然是农业的投资主体”, 《南方经济》, 第 9 期, 第 1-12 页。 |

| [] |

胡雪枝、钟甫宁, 2013, “人口老龄化对种植业生产的影响--基于小麦和棉花作物分析”, 《农业经济问题》, 第 2 期, 第 36-43 页。 |

| [] |

胡祎、张正河, 2018, “农机服务对小麦生产技术效率有影响吗?”, 《中国农村经济》, 第 5 期, 第 68-83 页。 |

| [] |

黄枫、孙世龙, 2015, “让市场配置农地资源: 劳动力转移与农地使用权市场发育”, 《管理世界》, 第 7 期, 第 71-81 页。 |

| [] |

黄祖辉、王敏、宋瑜, 2005, “农村居民收入差距问题研究--基于村庄微观角度的一个分析框架”, 《管理世界》, 第 3 期, 第 75-84+169+171-172 页。 |

| [] |

江金启, 2009, “中国农村区域收入不均等变动: 基于经济发展和制度变迁的解释”, 《南方经济》, 第 6 期, 第 3-14 页。 |

| [] |

江克忠、刘生龙, 2017, “收入结构、收入不平等与农村家庭贫困”, 《中国农村经济》, 第 8 期, 第 75-90 页。 |

| [] |

李春梅, 2013, “二元劳动力市场框架下产品内分工对我国相对收入差距变化影响分析”, 《上海经济研究》, 第 2 期, 第 108-119 页。 |

| [] |

刘华, 2014, “农村人口老龄化对收入不平等影响的实证研究”, 《数量经济技术经济研究》, 第 4 期, 第 99-112+144 页。 |

| [] |

刘家成、钟甫宁、徐志刚、仇焕广, 2019, “劳动分工视角下农户生产环节外包行为异质性与成因”, 《农业技术经济》, 第 7 期, 第 4-14 页。 |

| [] |

刘明宇, 2004, “分工抑制与农民的制度性贫困”, 《农业经济问题》, 第 2 期, 第 53-57 页。 |

| [] |

刘相汝、李容, 2020, “土地细碎背景下连片种植对农户获取地块规模经济的影响--以农机作业服务费为例”, 《中国农机化学报》, 第 3 期, 第 185-191 页。 |

| [] |

罗必良, 2007, “'三农'问题的症结及其化解逻辑”, 《经济理论与经济管理》, 第 4 期, 第 57-62 页。 |

| [] |

罗明忠、陈江华, 2016, “农地禀赋、行为能力对农户经营收入的影响”, 《中国农业资源与区划》, 第 9 期, 第 95-102+141 页。 |

| [] |

吕小锋、朱政、王田富, 2020, “征地补偿与农村减贫”, 《南方经济》, 第 2 期, 第 108-127 页。 |

| [] |

农业农村部, 2019, "农机化系统扶贫在行动", 《农机化导报》, 2020年1月20日。 |

| [] |

彭柳林、池泽新、付江凡、余艳锋, 2019, “劳动力老龄化背景下农机作业服务与农业科技培训对粮食生产的调节效应研究--基于江西省的微观调查数据”, 《农业技术经济》, 第 9 期, 第 91-104 页。 |

| [] |

邱海兰、唐超, 2019, “农业生产性服务能否促进农民收入增长”, 《广东财经大学学报》, 第 5 期, 第 100-112 页。 |

| [] |

单德朋、余港, 2020, “农户创业与贫困减缓”, 《财贸研究》, 第 4 期, 第 52-62 页。 |

| [] |

唐超、罗明忠、张苇锟, 2019, “70年来中国扶贫政策演变及其优化路径”, 《农林经济管理学报》, 第 6 期, 第 283-292 页。 |

| [] |

万广华、张藕香、伏润民, 2008, “1985~2002年中国农村地区收入不平等: 趋势、起因和政策含义”, 《中国农村经济》, 第 3 期, 第 4-15 页。 |

| [] |

万广华、周章跃、陆迁, 2005, “中国农村收入不平等: 运用农户数据的回归分解”, 《中国农村经济》, 第 5 期, 第 4-11 页。 |

| [] |

王洪亮、徐翔、孙国锋, 2006, “我国省际间农民收入不平等与收入变动分析”, 《农业经济问题》, 第 3 期, 第 37-42+79 页。 |

| [] |

王静、霍学喜, 2015, “农户技术选择对其生产经营收入影响的空间溢出效应分析--基于全国七个苹果主产省的调查数据”, 《中国农村经济》, 第 1 期, 第 31-43 页。 |

| [] |

温忠麟、叶宝娟, 2014, “中介效应分析: 方法和模型发展”, 《心理科学进展》, 第 5 期, 第 731-745 页。 |

| [] |

希尔克·布罗克曼、简·德尔海、克里斯蒂·韦尔泽、袁浩、许峰, 2014, “中国困惑: 经济增长与幸福感的背离”, 《国外理论动态》, 第 5 期, 第 75-87 页。 |

| [] |

谢家智、王文涛, 2016, “社会结构变迁、社会资本转换与农户收入差距”, 《中国软科学》, 第 10 期, 第 20-36 页。 |

| [] |

邢成举、李小云, 2019, “相对贫困与新时代贫困治理机制的构建”, 《改革》, 第 12 期, 第 16-25 页。 |

| [] |

杨晶、孙飞、申云, 2019, “收入不平等会剥夺农民幸福感吗--基于社会资本调节效应的分析”, 《山西财经大学学报》, 第 7 期, 第 1-13 页。 |

| [] |

于乐荣、李小云, 2013, “中国农村居民收入增长和分配与贫困减少--兼论农村内部收入不平等”, 《经济问题探索》, 第 1 期, 第 117-122 页。 |

| [] |

张丽、李容, 2020, “农机服务发展与粮食生产效率研究: 2004-2016--基于变系数随机前沿分析”, 《华中农业大学学报(社会科学版)》, 第 2 期, 第 67-77+165 页。 |

| [] |

张露、罗必良, 2018, “小农生产如何融入现代农业发展轨道?--来自中国小麦主产区的经验证据”, 《经济研究》, 第 12 期, 第 144-160 页。 |

| [] |

祝华军、楼江、田志宏, 2018, “农业种植结构调整: 政策响应、相对收益与农机服务--来自湖北省541户农民玉米种植面积调整的实证”, 《农业技术经济》, 第 1 期, 第 111-121 页。 |

| [] |

Gould, W.W., 2018, Ermistatas and Stata's New Erms Commands, The Stata Blog: Not Elsewhere Classified, https://blog.stata.com/2018/03/27/ermistatas-and-statas-new-erms-commands/.

|

| [] |

Ji Y.Q., Hu X.Z., Zhu J., Zhong F., 2017, "Demographic Change and Its Impact on Farmers' Field Production Decisions". China Economic Review, 43(1), 64–71.

|

| [] |

Sicular T., 2002, "Rethinking Inequality Decomposition: With Evidence from Rural China". The Economic Journal, 112(476), 93–106.

|

| [] |

Stock J., Watson M., 2012, Introduction to Econometrics(3rd edition), London: Person Education Limited..

|

| [] |

Wan G.H., 2001, "Changes in Regional Inequality in Rural China: Decomposition the Gini Index by Income Source". Australian Journal of Agriculture and Resource Economics, 43, 361–381.

|

| [] |

Yang J., Huang Z.H., Zhang X.B., Reardon T., 2013, "The Rapid Rise of Cross-Regional Agricultural Mechanization Services in China". American Journal of Agricultural Economics, 95(5), 1245–1251.

|

| [] |

Zhang X.B., Erwin B., Brown P.H., 2011, "Positional Spending and Status Seeking in Rural China". Journal of Development Economics, 96(1), 139–149.

|

| [] |

Zhu N., Luo X.B., 2010, "The Impact of Migration on Rural Poverty and Inequality: a Case Study in China". Agricultural Economics(41), 191–204.

|