20世纪50年代以后,世界上最先进经济体包括美国、德国以及后来的日本,制造业占比都先后急剧下降,这种现象被广泛地称为“去工业化”。该过程一般伴随着制造业就业比重降低(Rowthorn and Ramaswamy, 1999)、制造业或者工业对经济总产出的贡献下降(Pieper,1998)。关于去工业化更为直观的认识是经济体发展到一定程度,并进入后工业化时期的表现,发达经济体的经历也确实印证了这一点。例如美国制造业比重从1953年的27%下降到2010年的11%。日本去工业化过程开始的较晚,但下降幅度也较高,制造业产值比重从1970年34%的峰值,下降到2010年的22% ①。这种趋势很快蔓延到发展中经济体。

① 根据格罗宁根增长与发展中心(GGDC)的数据计算得到。

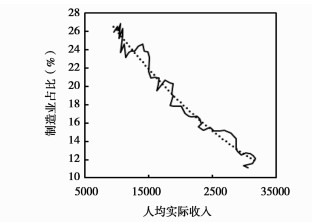

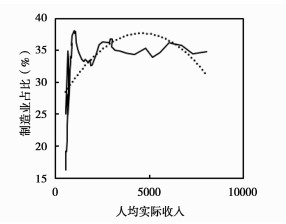

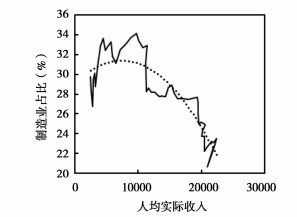

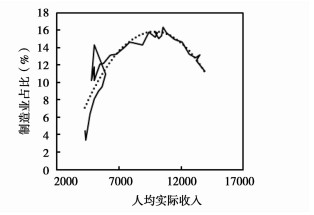

但事实是在部分发展中经济体可能出现了“过早去工业化”。正如Rodrik(2016)所表述,许多发展中经济体在没有适当的工业化经验情况下正在成为服务经济体。图 1a-图 1d分别给出了美国、中国、日本以及智利的制造业产值占GDP的比重随人均GDP(1990年不变价)变化的折线图及其拟合趋势①。如图 1a所示,美国去工业化发生较早,自20世纪50年代以来,美国制造业的比重从27%下降到11%左右。其中工业化拐点出现在1955年,当时人均GDP为10896美元(1990年不变价,下同);图 1c为日本制造业与人均收入之间的关系图,可以看出,日本的工业化水平早在1970年已经达到峰值,比重为34%,当时人均GDP为9713美元,此后制造业比重持续下降。智利作为拉丁美洲唯一成功跨越中等收入陷阱的国家,其工业化也表现出了与整个拉丁美洲地区不同的发展轨迹。如图 1d所示,智利的工业化呈现抛物线趋势,其拐点出现在2002年,制造业比重为16.35%,当时人均GDP为10532美元,之后制造业比重也持续下降。

① 本部分所有数据来自于罗宁根增长与发展中心(GGDC),该数据汇报了包括制造业在内的10个部门的产值以及就业状况。人均GDP数据(1990年不变价)来自于麦迪逊的估算。以上数据的时间跨度为1950-2010。

|

图 1a 美国制造业与人均收入关系 |

|

图 1b 中国制造业与人均收入关系 |

|

图 1c 日本制造业与人均收入关系 |

|

图 1d 智利制造业与人均收入关系 |

相比之下,2013年中国服务业比重首次超过了工业比重,这无论是从产业结构演进的趋势还是从中国本身的工业化看,都意味中国进入了工业化后期。但2007年中国在人均GDP为6303美元时,制造业比重就已经出现了下降趋势,通过与英国、美国等完成工业化的发达国家相比,中国的制造业产出和就业规模在人均收入较低的情况下就已经开始下降,正如Rodrik(2016)所观察到的那样,中国可能正在经历“过早去工业化”。魏后凯、王颂吉(2019)也表达了类似的担忧,他们认为中国目前尚未真正完全实现工业化,在工业化发展不平衡不充分的前提下,近年来工业增加值和就业比重快速下降呈现全面、过早、快速的过度去工业化特征。

众所周知,去工业化(产出或就业)属于典型的结构转型过程。经济体发展初期,一般以农业为主,无论是农业产值比重还是就业比重都很高。随着经济发展,制造业产值和就业比重趋于扩大,并最终超过农业,农业的比重则有所下降。最后,结构转型进一步推进,制造业的就业份额最终也会下降(Herrendorf et al., 2013;Fort et al., 2018),服务业在产出和就业当中的比例则逐步扩大。作为经济发展相关文献关注的核心问题之一,经济的发展需要结构转型,那些成功摆脱贫困的国家都伴随着劳动力由农业部门向现代部门的结构性转移。Rostow(1960)、Todaro and Smith(2011)将农业技术进步确定为进入下一个发展阶段的先决条件。因此,转型成功与否是区分国家成功与不成功的关键(Sumner,2017)。从这个意义上来说,去工业化似乎是经济体成功转型的一部分。但对于任何类型的国家而言,经济增长却不是唯一的目标,还包括寻求“包容性增长”。也就是通过减少经济增长过程中的收入不平等,让更多的贫困人口受益,最终实现不增加或者减少不平等的增长。因此,结构转型尤其是去工业化过程中收入不平等的动态变化就特别值得关注。

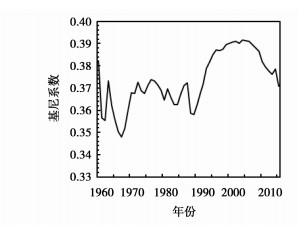

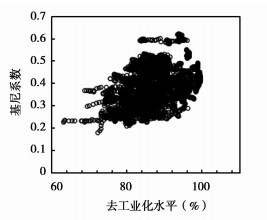

图 2a绘制了全球1960-2017年收入不平等的变化情况,可以看出,1990年以来全球收入不平等情况较之前整体有了较大幅度的上升,虽然近几年呈现下降趋势,但收入不平等的程度依然较高。图 2b绘制了去工业化和收入不平等的散点图,可以发现,两者呈现显著的正相关关系,伴随着去工业化的上升,收入不平等程度明显加剧。但两者之间具体的关系,将通过实证分析得到验证。鉴于此本文将在下文中定量分析去工业化对收入不平等的影响,并进一步分析潜在的“过早去工业化”可能对收入不平等产生的影响。

|

图 2a 收入不平等演变趋势 资料来源:收入不平等数据来自于SWIID数据库;去工业化=1-制造业就业比重,数据来源于国际劳工组织数据库。 |

|

图 2b 去工业化与收入不平等关系 资料来源:收入不平等数据来自于SWIID数据库;去工业化=1-制造业就业比重,数据来源于国际劳工组织数据库。 |

本文剩下的内容安排如下:第二部分从结构转型视角梳理了有关收入不平等的相关理论和文献。第三部分为理论机制和研究假说,结合已有理论和研究考察了去工业化影响收入不平等的中间传导机制;第四部分为实证模型与变量说明。该部分介绍了相关数据的来源与测度方式;第五部分为实证结果分析。包括基本回归分析、中介效应分析和稳健性检验;第六部分为进一步分析。该部分按照就业结构标准、产出结构标准和收入标准界定了可能的“过早去工业化”对收入不平等的影响;第七部分为结论与政策建议。

二、文献综述结构转型与不平等的相关研究可以追溯到库兹涅茨(1955)的倒U型假说,他认为最初的结构转型导致劳动力从农业部门(工资统一较低)转向工业部门(工资统一较高的部门),由于两部门之间收入差异较大,工业化过程最初会加剧收入不平等。但随着经济转型的继续,大多数劳动力将在工业部门就业,这一转型过程的完成将使收入不平等程度趋于缓解,并最终下降。随后大量研究对库兹涅茨假说的合理性和适用性进行验证,但并没有形成统一的结论。一部分研究支持了该假说(Ahluwalia,1976;Thornton,2001),认为可以在理论和实践中找到依据支持库兹涅茨的倒U型假说,该理论较好地解释了各国经济结构和收入不平等的动态关系。但也有许多研究对这一观点进行了反驳(Deininger and Squire, 1998;Cook and Uchida, 2008),这部分研究则对库兹涅茨曲线的适用性提出了质疑;另一些研究(Tribble,1999;List and Gallet, 1999)则发现,人均收入与收入不平等之间不是简单的倒U型关系,并可能存在某种S曲线关系,即收入不平等在低收入国家呈现上升趋势,在中等和中等偏上国家趋于下降,在高收入国家又开始上升。也就是说,库兹涅茨倒U型假说只适用于中低收入国家,随着收入水平的进一步提高,该假说的解释力被明显削弱,Milanovic(1994)称之为“增强库兹涅茨曲线”。

随着发展中国家的结构转型,部分研究开始超越倒U型假说,以期在更高的发展水平上研究不平等问题。在此背景下,后工业化时期的人均收入与不平等的关系似乎不再能被经典的库兹涅茨曲线所解释。例如Alderson and Nielsen(2002)分析了后工业化时期的人均收入与不平等之间的关系,结果发现,两者之间呈现较为显著的正相关关系。为了解释后工业化时期人均收入与不平等关系的变化,学术界出现了旨在解释收入不平等长期趋势的不同理论,以偏向型技术变革(SBTC)为代表的技术变革成为解释后工业化时期收入不平等加剧的重要视角。互联网等技术的普及提高了对知识型劳动力的需求,并提高了该类型劳动力的工资水平(Black and Spitz, 2010;Acemoglu and Autor, 2011)。因此技术进步往往有利于那些拥有复杂技术的熟练工人,但对低技能工人来说则很容易被取代。例如20世纪50年代初,美国企业投资于信息产业和通讯技术的资本约占10%,但截止2017年这一投入比例上升至50%,这也和美国日益加剧的不平等现象不谋而合(Kollmeyer,2018)。Liu and Grusky(2013)则认为技术变革普遍导致资本报酬高于劳动报酬,进而加剧收入不平等。刘清春等(2017)也发现,总体创新水平提高会加剧内部收入不平等,但不同类型创新活动的作用有所差异。另外金融化也被认为是加速后工业化时期收入不平等程度的一个重要因素,Lin and Tomaskovic(2013)、Jacobs and Myers(2014)等认为金融化产生的租金通过在金融业创造规模更大的利润和收入,推高美国的收入不平等。

各国的发展路径似乎也并没有完全遵循库兹涅茨假说的发展路径。19世纪末到20世纪70年代,随着工业化的推进,收入不平等程度趋于减缓(Williamson and Lindert, 1981;Gottschalk and Smeeding, 2000)。然而,20世纪70年代以后一些国家开始出现相反的趋势,经济增长则伴随收入不平等程度再次加剧。正如Alderson and Nielsen(2002)所述,随着时间的推移,收入不平等的动态趋势出现了一个巨大的逆转。部分研究基于不同数据集,也多次证实了发达国家和发展中国家的不平等出现了不同程度的上升,但对于后工业化时期收入不平等的动态调整则缺乏系统解释。

当然,部分学者已经注意到后工业化时期部门间的就业转移可能对收入不平等产生潜在冲击。例如Chevan and Stokes(2000)、Lee et al.(2011)等发现,由农业到工业的劳动力转移不再是造成后工业化时期收入不平等的最重要因素,取而代之的应该是服务业中非熟练劳动力和熟练劳动力之间的工资差距,或者说就业由工业部门向服务部门的转移通过扩大工资差距加剧收入不平等(Kwon,2014;Rohrback,2009)。因为服务业可以明显划分为高收入职业和低收入职业,服务业就业比重的扩大可以显著地扩大收入不平等。例如Kollmeyer(2018)研究了美国的去工业化对收入不平等的影响,他发现,去工业化过程会降低低收入人群进入劳动市场的机会,同时导致工会衰退,进而加剧美国的收入不平等程度。

因此,虽然工业化过程的分配动态是库兹涅茨的核心问题,但库兹涅茨假说成立的前提在于工业部门的存在,如果一个经济体的发展超越了工业生产,那么假说前提就不再成立。所以,库兹涅茨假说没有考虑到结构转型的另一种形式——去工业化。鉴于许多发展中国家和发达国家正在经历的不是工业化而是去工业化过程,那么该过程的分布动态是什么?它们与工业化有何不同?这些问题的回答对于深入认识收入不平等问题具有重要的意义。虽然就已有研究来看,劳动力从工业部门向服务业部门就业转移可能导致了库兹涅茨曲线的转折,但未形成统一的结论。而且多数研究都基于某个国家进行案例分析,较少涉及去工业化过程对收入不平等影响的系统考察和比较,尤其是跨国面板的实证分析。

与已有文献相比,本文的可能的创新和贡献在于:一是,将去工业化纳入到收入不平等的影响因素当中,分析阐释了去工业化对收入不平等影响的传导机制,并进行了跨国面板实证分析。前期的研究虽有涉及去工业化对收入分配的影响,但多基于理论探讨和特定国家的案例分析,缺乏系统的实证考察。本文侧重于考察去工业化影响收入不平等的机制和不同类型国家之间的比较,并运用实证分析进行了阐释和说明。二是,定量考察了“过早去工业化”可能对收入不平等造成的冲击,丰富了此类研究的实证证据。前期的研究一直关注发展中国家存在“过早去工业化”对经济增长和赶超的潜在影响,但缺乏其对收入不平等的定量考察。本文基于结构标准、就业标准和收入标准三方面捕捉了潜在的“过早去工业化”对收入不平等的冲击,使其结论更加适合发展中国家的特征事实。三是,本文研究发现,去工业化会显著的加剧收入不平等,但这种作用在发展中国家和存在潜在“过早去工业化”的国家更加明显。本文的研究为理解当前影响收入不平等尤其是发展中国家收入不平等的因素提供了重要解释,如何有效地防范去工业化对贫困人口的冲击是未来面临的一个重要课题。

三、理论机制与研究假说去工业化过程中劳动力由制造业转移至服务业,可以看作从一个相对平等的部门向一个相对不平等的部门转移。根据库兹涅茨的倒U型假说,结构转型初期部门间和部门内部之间存在的收入差距是加剧收入不平等的内在机制:其一,如果经济体存在一个工资(或者技能)较高的现代部门和一个工资(或者技能)较低的传统部门,那么向现代部门的资源再配置就会加剧收入不平等;其二,如果部门内部之间工资存在较大差异,那么劳动力从一个内部较为平等的部门转向不平等程度较高的部门,该过程中的收入不平等程度必然上升。去工业化过程中的结构转型也将面临上述问题,虽然服务业的整体工资水平并没有明显高于制造业。但由于服务业既包括金融、保险等工资较高的部门,另外也有餐饮、零售等低薪部门(Fernandez-Macias,2012;Levy and Murnane, 1992),因此,服务业内部收入不平等程度要高于制造业(Lorence,1991;Bernard and Jensen, 1998)。McCall(2001)、Jaret et al.(2003)等对服务业的就业规模和收入不平等之间的关系进行了分析,他们发现,服务业收入相对于制造业收入确实更加分散。鉴于此,劳动力由工业转移至服务业,就可以理解为由收入相对平等的部门转向相对不平等的部门,进而导致收入不平等的一系列循环,就像由农业向工业的就业转移导致收入不平等加剧,由工业向服务业的就业转移起初也会加剧收入不平等。正如Kanbur(2000)所表达的“发展也许必然伴随着不平等,因为它不可能同时出现在经济的每个部分”。基于此,提出本文的第一个假说H1:

假说H1:去工业化会加剧收入不平等程度。

去工业化可能会对收入不平等产生间接影响。首先,去工业化系统降低了非熟练劳动力进入劳动力市场的机会(Bluestone and Harrison, 1982),进而加剧收入不平等程度。由于穷人接受的教育和培训有限,一般属于非熟练劳动力,且该部分劳动力多集中在贸易部门就业(工业以及农业)(Oumar,2007),那么去工业化将对非熟练劳动力直接形成冲击,导致该部分劳动力失业。简而言之,熟练劳动力和非熟练劳动力之间的受教育程度和技能差异决定了去工业化过程对两类劳动力的不同冲击。在去工业化过程中,如果就业机会多集中在高技能部门,技能工人可能因此受益,低技能劳动力可能因此受到较大的冲击,造成该类人群的失业,进而加剧收入不平等程度。对于部分发展中国家而言,去工业化带来的情况可能更加糟糕,因为大量的非熟练劳动力被先进行业拒之门外,随着制造业就业的减少,除了被吸纳到非正规行业外,选择余地很小(McMillan and Rodrik, 2011)。Rodrik(2014)认为,去工业化对于人力资本充足的国家或者制度健全的国家几乎没有影响,因为去工业化被替代的劳动力,可以很容易地被吸纳到高劳动生产率的服务业部门。但发展中国家存在大量的低技能劳动力,该部分劳动力很难在其他部门从事类似工作,最终导致失业。因此,提出本文的第二个假说H2:

假说H2:去工业化通过降低非熟练劳动力就业加剧收入不平等。

其次,去工业化会导致非熟练劳动力就业从工业的高薪部门转移至服务业的低薪部门,扩大服务业低薪部门和高薪部门的就业分化,进而加剧收入不平等(Kwon,2016)。20世纪50年代以后,发达国家高劳动生产率、繁荣的工业经济为大量低技能劳动力提供了就业机会和相对高薪的工作。但是去工业化却导致大量劳动力流向服务业中的相对低薪部门,正如kalleberg et al.(2000)所表述的那样,去工业化之后的许多工作更适合被称为“坏工作”,因为这些工作一般是临时或者兼职的,工资低而且很少有附加福利,致使这部分劳动力更加贫穷。由于高知识型员工和低收入服务型员工的财富分化,且服务业内部的巨大工资差距,结构转型会最终加剧收入不平等(Moller and Rubin, 2008)。例如Kollmeyer(2018)发现伴随着去工业化,美国的低技能劳动力从工业的高工资、有保障的部门转向服务业的低工资无保障的部门,这降低了良好工会工作的普及率,削弱了工人的议价能力,最终导致收入不平等现象的大大增加。因此,虽然在去工业化过程中劳动力就业由工业就业转移至服务业,但更多地是流向服务业的低薪部门。这又会进一步降低非熟练劳动力的工资,加剧收入不平等,削弱经济增长的减贫能力。因此,去工业化伴随的服务业的崛起,由于恶化了低技能劳动力的就业状况被认为加剧了不平等。因此,提出本文的第三个假说H3:

假说H3:去工业化会加大服务业就业分化进而加剧收入不平等程度。

四、实证模型与变量说明 (一) 模型设置本文搜集整理了126个国家1991-2017年的面板数据,考察去工业化对收入不平等的影响。为了消除潜在的异方差,对数据进行了对数化处理。结合已有研究以及本文的研究目的,设置计量模型如下:

| $ L n {Gin} i_{i t}=\alpha+\beta {LnDei}_{i t}+\gamma Z_{i t}+u_{i t}+\varepsilon_{i t} $ | (1) |

模型(1)中LnGiniit为i国第t年的收入不平等;LnDeiit为去工业化水平,包括就业去工业化(LnDinempit)和产出去工业化(LnDinvalit);Zit为其他控制变量,包括人均实际收入(Lnpgdpit)、GDP增长率(ggdpit)、老年抚养比(LnDependit)、开放度(LnOpenit)、城镇化率(LnUbrnit), μit为年份固定效应,εit为误差项。

(二) 数据及变量说明1.被解释变量:收入不平等(LnGiniit)。跨国收入不平等的测度一直是学术界存在争议的问题,因为不同国家的调查基准不一致,且所测得的结果覆盖对象不同,导致不同国家之间缺乏可比性。因此,世界收入不平等数据库(WIID)和SWIID(The Standardized World Income Inequality Database)数据库作为标准化的跨国可比数据库得到了广泛的应用。WIID数据库经过标准化筛选,匹配出一套跨国可比的面板数据,由世界发展研究所(UNU_WIDER)测算得到,但该数据库测算样本量较少且缺失严重,并不完全适合进行跨国面板分析。SWIID数据库则从样本和时间跨度上对之前的WIID数据库进行了扩展,使其更适合做跨国实证研究。需要注意的是,该数据库报告了可支配收入的基尼系数和市场收入的基尼系数,但两种估计数据指标差异不大。本文借鉴Kwon(2014)、梅冬州等(2018)的做法使用SWIID中的可支配收入基尼系数衡量收入不平等程度。同时为了考察结果的稳健性,后文中使用WIID中的基尼系数值进行稳健性检验。

2.解释变量。去工业化(Dinempit/Dinvalit)。已有研究多在实证分析中使用制造业或者工业产出与就业比重作为衡量工业化的指标。鉴于数据的可获取性,本文借鉴Rodrik(2016)等的做法使用制造业增加值占GDP的比重、制造业就业比重衡量工业化水平,那么相应的去工业化水平分别为Dinvalit =1-制造业增加值占比、Dinempit =1-制造业就业占比。该指标上升表示去工业化程度加深,指标下降则表示去工业化程度降低。其中制造业增加值数据来源于世界发展指标数据库(WDI),制造业就业比重数据来源于国际劳工组织数据库(ILOSTAT)。

3.劳动力转移指数(ETI)。上文分析表明,去工业化过程中劳动力由制造业向服务业转移,可以看作劳动力由一个相对平等的部门向一个相对不平等的部门转移,进而加剧收入不平等,这是去工业化影响不平等的直接渠道。因此无论从理论上还是本文的研究目的上来看,都需要控制库兹涅茨倒U型假说的影响。已有的研究多通过控制人均收入的平方项来捕捉库兹涅茨曲线的潜在冲击,但这往往忽略了库兹涅茨倒U型假说的就业转移成分,也就无法解释去工业化进程中的就业模式变化。鉴于此,本文借鉴Kwon(2014)的做法构建了劳动力转移指数(ETI),用于评估部门间就业转移,进而控制库兹涅茨曲线对收入不平等的影响。在此基础上,编制了126个国家1991-2017年的ETI指数集。具体公式如下:

| $ E T I=\left(G_{d} * G_{t}\right)+\left(S_{d} * S_{t}\right) $ | (2) |

其中,

方程(2)中,A代表农业,I代表工业,L代表劳动密集型服务业,K代表知识密集型服务业,均以占劳动力总数的百分比表示①。该公式中的绝对值衡量高收入部门与低收入部门的就业差距,Gt、St为就业部门权重。劳动力转移指数可以来阐释库兹涅茨的观点,即转型初期大多数的劳动力在农业就业,随着大多数劳动力进入工业,劳动力就业差距缩小,不平等程度降低。同样,劳动力由劳动密集型服务业转移至知识密集型服务业,其对收入不平等的作用也会随着时间推移而变化。该指数的范围从0-100,数值越小,表明经济体中劳动力在所有经济部门之间的就业较为分散,工资较低的部门和工资较高部门之间的就业差距较大。反之,较高的得分则表明就业更集中于一个部门。这与库兹涅茨倒U型假说一致,由于转型初期工业对农业的就业侵蚀,收入不平等增加,但随着大多数劳动力转移至工业,收入不平等最终下降(Kwon,2014)。因此,该指数可以很好的衡量库兹涅茨假说中的就业转移成分。

① Kwon(2014)直接使用劳动力职业分布的变化来衡量各个部门之间的就业。但其测度方法难以覆盖所有的行业,因此为了更为直接衡量各个产业间尤其是服务业内部的就业差异,本文直接用农业的就业比重、工业的就业比重来衡量农业和工业的就业分布状况。使用住宿和餐饮、批发零售、汽车和摩托修理、房地产、商业和行政活动作为劳动密集型服务业代表,金融和保险、人类健康和社会工作活动以及运输和存储和通讯代表知识密集型服务业。

4.中介变量。根据上文的理论分析,本文选择非熟练劳动力相对就业(Lnunskillit)、服务业就业分化(LnEmpdiffit)作为中介变量。非熟练劳动力相对就业=非熟练劳动力就业/熟练劳动力就业,非熟练劳动力包括工厂和机器操作员以及装配工,熟练劳动力包括技术人员和助理专业人员、专业人员以及管理者;服务业就业分化=低工资部门就业/高工资部门就业,其中低工资部门包括批发零售、汽车和摩托车修理,高工资部门主要为金融和保险行业。数据来源于国际劳工组织数据库(ILOSTAT)。

5.其他控制变量。借鉴梅冬州等(2018)、曹远征、丁攀(2019)等的做法同时控制了人均实际收入(Lnpgdpit)、GDP增长率(ggdpit)、老年抚养比(LnDependit)、开放度(LnOpenit)、城镇化率(LnUbrnit)。指标均来源于世界银行发展指标数据库(WDI)。

五、实证结果及分析 (一) 基本回归结果本文主要使用FE(固定效应)方法分析去工业化对收入不平等的影响,并在后文使用其他方法进行稳健性检验。列(1)使用就业去工业化作为去工业化的代理指标,同时控制了其他可能影响收入不平等的变量,结果发现就业去工业化的系数为0.759,且在1%的显著水平上显著,说明去工业化会加剧收入不平等,另外劳动转移指数系数显著为负,说明库兹涅茨倒U型假说成立。列(2)将去工业化的指标替换为产出去工业化,回归结果依然在5%的水平上显著。这说明,无论对于就业去工业化,还是产出去工业化,都对收入不平等有着显著的正向影响,同时就业去工业化对收入不平等的作用更加明显。也即去工业化会加剧收入不平等程度。这验证了本文的假说H1。

另外,考虑到发达经济体和发展中经济体在经济结构、劳动力结构以及收入水平等方面存在差异,去工业化对收入不平等的作用可能在不同发展水平国家有所差别。为了对比不同类型国家可能的作用差异,本文又将样本按照OECD国家和非OECD国家划分为发达经济体和发展中经济体分别进行考察。表 1第(3)-(4)列为发展中经济体的回归结果,结果显示,去工业化的系数显著为正,发展中经济体的去工业化可以显著提高收入不平等程度。表 1的(5)-(6)列为发达经济体的回归结果,我们发现就业去工业化对收入不平等的作用显著为正,虽然对产出去工业化的作用也为正,但不再显著。因此,在发展中经济体和发达经济体去工业化都会加剧收入不平等,但是发展中经济体的作用更为显著。

| 表 1 基本回归结果 |

上述分析表明,去工业化会加剧收入不平等,那么去工业化加速收入不平等的机制是什么?为了回答该问题,本部分将考察此影响的间接渠道。我们采用中介效应模型分析去工业化对收入不平等影响的中间传导机制。借鉴Baron and Kenny(1986)、温忠麟、叶宝娟(2014)的做法设置中介效应模型如下:

| $ \begin{aligned} L n { Gini}_{i t} =\beta_{0}+\beta_{1} L n D e i_{i t}+\beta_{3} Z_{i t}+u_{i t}+\xi_{i t} \end{aligned} $ | (3) |

| $ L n M_{i t}= \gamma_{0}+\gamma_{1} L n D e i_{i t}+\gamma_{2} Z_{i t}+u_{i t}+\psi_{i t} $ | (4) |

| $ L n {Gini}_{i t} =\delta_{0}+\delta_{1} L n M_{i t}+\delta_{2} L n D e i_{i t}+\delta_{3} Z_{i t}+u_{i t}+\omega_{i t} $ | (5) |

其中,LnMit为中介变量,分别包括非熟练劳动力相对就业(LnUnskillit)、服务业就业分化(LnEmpdiffit)。机制分析的具体步骤如下:首先,检验方程(3)中的β1,若显著则继续处理;其次,检验方程(4)中的γ1,若显著则继续;再次,若方程(5)中的δ1显著,则证明LnMit是一个中介变量。基于上述传导机制分析,去工业化可以通过降低非熟练劳动就业以及扩大服务业内部就业分化影响收入不平等,下面使用中介效应模型逐一识别上述传导机制是否成立。

1.去工业化与非熟练劳动力就业

去工业化可能对非熟练劳动力就业造成直接冲击,进而加剧收入不平等。因此本文首先检验非熟练劳动力就业在去工业化与收入不平等之间是否存在以及存在何种中介效应。表 2是以非熟练劳动力就业为中介变量的回归结果。列(1)-(2)显示了就业去工业化为核心解释变量的中介效应检验结果。列(1)显示了去工业化对非熟练劳动力相对就业的回归结果,去工业化系数显著为负,说明去工业化会显著地降低非熟练劳动力相对于熟练劳动力的就业,非熟练劳动力受去工业化的冲击更大。列(2)显示了非熟练劳动力就业对收入不平等的影响,回归结果表明,非熟练劳动力就业增加可以显著降低收入不平等,说明非熟练劳动力就业的中介作用显著。列(3)-(4)显示了以产出去工业化为核心解释变量的中介效应检验结果,回归结果并没有显著变化。这表明无论就业去工业化还是产出去工业化,都可以通过降低非熟练劳动力就业加剧收入不平等。这验证了本文的假说H2。

| 表 2 非熟练劳动力就业中介效应检验 |

2.去工业化与服务业就业分化

虽然劳动力就业在去工业化过程中由工业转移至服务业,但更多地是流向服务业的低薪部门,向具有较低附加值/非正式服务工作部门的转移会降低工资本身,这会加剧收入不平等,为了考察服务业就业分化在去工业化和收入不平等之间是否存在以及存在何种中介作用,我们进一步考察服务业就业分化的中介作用。表 3的列(1)-(2)为就业去工业化作为核心解释变量的中介效应检验结果,列(3)-(4)为产出去工业化作为核心解释变量的中介效应检验结果。结果显示,虽然产出去工业化并没有明显影响服务业就业分化,但是就业去工业化对于服务业就业的影响显著。具体来看,列(1)显示了去工业化对服务业就业分化的回归结果,去工业化系数显著为正,说明去工业化会显著地增加服务业低薪部门的就业比例。列(2)显示了服务业就业分化对收入不平等的影响,回归结果表明,服务业就业分化的系数显著为正,说明服务业就业分化会加剧收入不平等。由此可以得出,就业去工业化显著增加了低薪部门的就业比例,导致收入不平等增加,基本可以认为,服务业就业分化在去工业化与收入不平等之间起到中介作用。这验证了本文的假说H3。

| 表 3 服务业就业分化的中介效应检验 |

1.方法替换。本部分选择动态面板回归方法进行分析,该方法可以很好地捕捉被解释变量的前期依赖特征,进一步提高估计准确性,并可在一定程度上缓解内生性问题。鉴于此,本部分使用差分GMM方法重新进行了估计,作为比较同时汇报了随机效应(Re)方法的回归结果,回归结果见表 4的列(1)-(4)。其中列(1)-(2)为使用差分GMM后的回归结果,列(3)-(4)为使用随机效应的回归结果,回归结果表明本文的结论依然成立。去工业化进程会加剧收入不平等。

| 表 4 稳健性检验 |

2.变量替换。(1)收入不平等。借鉴蓝嘉俊等(2017)的做法,使用WIID中估计的基尼系数进行稳健性检验,回归结果见表 4的(5)-(6)列,去工业化的系数依然显著为正,表明去工业化会加剧收入不平等的结论依然成立;(2)根据各国工业就业占比(LnIndempit)、工业产出占比(InIndoutit)情况,重新界定去工业化指标,在此基础上重新考察去工业化对收入不平等的影响。该数据来源于世界银行发展指标数据库(WDI)。回归结果见表 4的列(7)-(8)列,去工业化的系数依然显著为正,证明本文的结论依然成立。

3.内生性问题。在讨论去工业化对收入不平等影响的同时,还应该注意由于可能的遗漏变量问题导致的内生性问题。基于此本文借鉴王文、孙早(2017)的做法使用去工业化的滞后项作为工具变量重新进行回归,结果见表 4的列(9)-(10),回归结果与基本回归结果一致,表明本文的研究结论是稳健的。

六、进一步讨论:“过早去工业化”与收入不平等上述分析表明部分中等收入经济体可能经历了Rodrik(2016)所称的“过早去工业化”。他认为,低收入和中等收入经济体的制造业萎缩至少存在两种意义上的“过早”:首先,从纯粹的描述性意义来看,这些经济体与早期的工业化国家相比,出现去工业化趋势时的人均收入水平要低的多,也就是工业或者制造业的产值和就业峰值出现在较低人均收入或者GDP水平上;其次,就去工业化的影响来看,出现在低收入和中等收入经济体的去工业化还为时尚早,因为去工业化可能会对这些经济体的经济增长产生不利影响。魏后凯、王颂吉(2019)表达了类似的观点,他认为,去工业化有正常的去工业化和过早的去工业化之分,正常的去工业化是指按照经济增长的正常轨迹,工业比重在达到峰值之后出现下降,而“过早去工业化”则是工业在达到正常的峰值之前就出现了下降趋势,正常和“过早去工业化”会对经济发展产生截然不同的影响。因此,本部分着重考察可能的“过早去工业化”对收入不平等的影响。值得注意的是,虽然已有文献对于去工业化进行了较为丰富的研究,但尚未有研究给出明确的收入或者结构标准或阈值区分“过早去工业化”。多数是将研究对象去工业化初期的人均收入情况与发达经济体进行比较,以判断是否存在一定程度的“过早去工业化”。上述的基本回归结果表明,相对于发达国家,发展中国家的去工业化对收入不平等影响更显著。那么本部分将进一步从就业结构和产出结构、收入标准三个方面来定量考察“过早去工业化”下的收入不平等变化的动态差异。

(1) 就业标准。一般来说,样本国出现去工业化时的制造业就业比重越低,那么存在去工业化过早的可能性就越大,但并没有普遍认可的具体就业标准。在此基础上,Felipe et al.(2014)提出的制造业就业比重低于18%的阈值似乎是一个合理的参考点,当去工业化出现在制造业就业比重低于18%时,那么存在“过早去工业化”的可能性更大。本部分将按照此标准将样本国划分为高就业组和低就业组分别进行考察。

(2) 结构标准。另外本部分根据Baymul and Sen(2019)的做法将样本国的经济结构转型划分为三个不同阶段。首先,如果样本国的农业就业比例高于任何其他部门,我们称这组国家(大多为欠发达国家)为结构上欠发达;其次,样本国的服务业就业比例高于农业,但农业就业比例同时大于制造业,我们称这组国家(多数为中等收入国家)为结构上发展中国家;最后,如果样本国(多为发达国家)的制造业就业比例高于农业就业比例,那么称这组国家为结构上发达。一般来说,在结构上欠发达和结构上发展中的国家出现去工业化都可以称之为“过早去工业化”。

(3) 收入标准。一般来说,经济体开始去工业化时的人均收入越低,那么经历“过早去工业化”的可能性就越高,因此本部分按照人均实际收入的年度中位数将样本国划分为低收入组和高收入组分别进行考察。

表 5汇报了不同制造业就业比重下去工业化对收入不平等的影响,其中(1)-(2)列汇报了低制造业就业组的检验结果,(3)-(4)列汇报了高制造业就业组的回归结果。回归结果表明,就业去工业化对收入不平等的作用依然显著,这并不受制造业就业门槛的影响。但对制造业小于门槛值的国家分组更加显著。产出去工业化对收入不平等的作用只在制造业就业低于门槛值的时候显著,在就业高于门槛值时系数虽然为正,但不显著。

| 表 5 制造业就业阈值检验 |

表 6汇报了不同结构标准下去工业化对收入不平等的影响,其中(1)-(2)列汇报了结构欠发达国家的回归结果,(3)-(4)列汇报了结构发展中国家的回归结果,(5)-(6)列汇报了结构发达国家的回归结果。结果表明,就业去工业化对收入不平等的作用依然显著,这并不受国家经济结构类型的影响,但对于结构欠发达和发展中的国家作用更加强烈。产出去工业化对收入不平等的作用只在结构上欠发达的国家显著。这说明结构上越不成熟,去工业化对收入不平等的影响就越显著。

| 表 6 结构标准检验 |

表 7汇报了不同收入标准下去工业化对收入不平等的影响。其中(1)-(2)列为高收入组样本的回归结果,(3)-(4)列为低收入组样本的回归结果。结果表明,去工业化对收入不平等的作用在低收入组国家更为显著。

| 表 7 收入标准检验 |

因此,上述分析表明,无论从人均收入、产出结构还是就业结构上来看,去工业化对收入不平等的作用在可能“过早去工业化”的国家更加明显。因此该类国家要着重预防由于去工业化可能带来的收入不平等增加的问题。

七、结论与政策建议 (一) 结论去工业化是影响收入不平等的重要因素。本文搜集整理了126个国家1991-2017年的面板数据,系统考察了去工业化对收入不平等的影响。研究发现,去工业化会显著的加剧不平等程度,其作用在发展中国家更为显著。去工业化对收入不平等的影响有直接影响和间接影响两方面:首先,去工业化过程中的劳动力转移可以看作是由一个相对平等的部门向一个相对不平等的部门转移,会伴随着收入不平等程度的加剧;其次,去工业化对不同类型劳动力存在非对称性影响,去工业化过程中非熟练劳动力会受到较大冲击,造成该部分群体失业,进而加剧收入不平等;最后,由于劳动力供需技能不匹配,去工业化会导致部分劳动力转移至服务业的相对低薪部门,降低该部分人群的收入。相对于正常的去工业化而言,“过早去工业化”对经济的影响得到了很多学者的关注,本文进一步研究表明,对于可能存在“过早去工业化”的国家,去工业化对收入不平等的影响更加明显,该类型国家要着重防范由于“过早去工业化”可能造成的国内收入分配格局的恶化。

(二) 启示(1) 过去的研究多关注不同的经济体制和经济政策对收入不平等的影响,一直忽视了去工业化过程对收入不平等的潜在冲击。本文将去工业化加入影响收入不平等的因素当中,研究表明去工业化会加剧收入不平等。对于中国来说,某种程度上已经进入了后工业化时期,这将伴随着长期的去工业化过程,那么推进结构转型的同时,尤其不能忽视这个过程可能对非熟练劳动力例如农民工可能造成的潜在影响。

(2) 不可过快去工业化,尤其防止“过早去工业化”。已有的研究多关注“过早去工业化”可能对发展中国家经济增长和经济赶超带来的影响,但本文的研究表明,可能的“过早去工业化”同样会一定程度上恶化发展中国家的收入分配格局,不利于经济的持续发展。对于中国来说,要继续推动制造业的高质量发展,持续加强中西部地区制造业的发展,防范由于区域性的“过早去工业化”可能造成的区域收入分配格局进一步恶化,因为对于这部分地区来说,制造业仍然是经济增长的最重要推动力。

(3) 要着重关注非熟练劳动力的就业状况。去工业化对非熟练劳动力的冲击最大,一方面去工业化会提高该部分人群的失业率,另一方面会恶化其工资状况。首先,要密切关注其工资变化,降低由于去工业化可能带来的潜在贫困群体的增加。进一步大力普及高中教育、高职教育和大专教育,加强对低收入群体的技能培训、就业和创业引导,减少对其收入的冲击。其次,扩大服务业就业吸纳能力的同时,要注重提高服务业劳动生产率。后工业化时期必然伴随着劳动力向服务业的转移,因此,要积极发展生产性服务业,优化服务业内部结构,通过提高服务业劳动生产率提高服务业整体工资水平,同时缩小服务业的内部差距,防止劳动力转移恶化收入分配格局。

| [] |

曹远征、丁攀, 2019, “货币政策对收入不平等的影响效应——基于122个国家面板数据的研究”, 《湖南大学学报(社会科学版)》, 第 2 期, 第 59-67 页。 |

| [] |

蓝嘉俊、吴超林、余玲铮, 2017, “代际流动约束下生育率与收入不平等关系的国际检验”, 《财经研究》, 第 5 期, 第 20-32 页。 |

| [] |

刘清春、张莹莹、Cynthia C.-Y.、Lawell Lin, 2017, “创新与收入不平等”, 《南方经济》, 第 2 期, 第 24-39 页。 |

| [] |

梅冬州、陈金至、曹玉瑾, 2018, “货币低估与收入不平等”, 《世界经济》, 第 5 期, 第 55-77 页。 |

| [] |

王文、孙早, 2017, “去工业化促进了服务业效率提升吗”, 《统计研究》, 第 3 期, 第 86-98 页。 |

| [] |

温忠麟、叶宝娟, 2014, “中介效应分析:方法和模型发展”, 《心理科学进展》, 第 5 期, 第 731-745 页。 |

| [] |

魏后凯、王颂吉, 2019, “中国"过度去工业化"现象剖析与理论反思”, 《中国工业经济》, 第 1 期, 第 5-22 页。 |

| [] |

Ahluwalia M., 1976, "Income Distribution and Development: Some Stylized Facts". American Economic Review, 66(2), 128–135.

|

| [] |

Alderson A. S., Nielsen F., 2002, "Globalization and the Great U-Turn: Income Inequality Trends in 16 OECD Countries". American Journal of Sociology, 97(16), 9287–9292.

|

| [] |

Acemoglu D., Autor D., 2011, "Skills Tasks and Technologies: Implications for Employment and Earnings". Handbook of Labor Economics, 4, 1043–1171.

|

| [] |

Baron R. M., Kenny D. A., 1986, "The Moderator-mediator Variable Distinction in Social Psychological Research: Conceptual Strategic". and Statistical Considerations", Journal of Personality and Social Psychology, 51(6), 1173–1182.

|

| [] |

Baymul Ç., Sen K., 2019, "Kuznets Revisited: What Do We Know about the Relationship between Structural Transformation and Inequality?". Asian Development Review, 36(1), 136–167.

|

| [] |

Bernard, A. B. and B. J. Jensen, 1998, "Understanding Increasing and Decreasing Wage Inequality", NBER Working Papers, No. 6571.

|

| [] |

Black S. E., Spitz A., 2010, "Explaining Women's Success: Technological Change and the Skill Content of Women's Work". Review of Economics and Statistics, 92(1), 187–194.

|

| [] |

Bluestone, B. and Harrison, B., 1982, "The Deindustrialization of America: Plant Closings, Community Abandonment, and the Dismantling of Basic Industries", New York: Basic Books.

|

| [] |

Cook P., Uchida Y., 2008, "Structural Change Competition and Income Distribution". The Quarterly Review of Economics and Finance, 48(2), 274–286.

|

| [] |

Chevan A., Stokes R., 2000, "Growth in Family Income Inequality. 1970-1990: Industrial restructuring and Demographic Change". Demography, 37, 365–380.

|

| [] |

Deininger K., Squire L., 1996, "A New Data Set Measuring Income Inequality". The World Bank Economic Review, 10(3), 565–591.

|

| [] |

Fernandez-Macias, E., 2012, "Job Polarization in Europe? Changes in The Employment Structure and Job Quality, 1995-2007", Work and Occupations, 39: 157-182.

|

| [] |

Felipe J., A. Mehta and C. Rhee, 2014, "Manufacturing Matters. but It's the Jobs That Count", ADB Economics Working Paper Series, No.420.

|

| [] |

Fort T, C., Justin R., Pierce and K. P.Schott, 2018, "New Perspectives on the Decline of US Manufacturing Employment", NBER Working Paper, No.24490.

|

| [] |

Gottschalk P. T. and T. M. Smeeding, 2000, "Empirical Evidence on Income Inequality in Industrialized Countries", The Handbook of Income Distribution, 261-307.

|

| [] |

Herrendorf B., Rogerson R., Valentinyi Á., 2013, "Two Perspectives on Preferences and Structural Transformation". American Economic Review, 103(7), 2752–2789.

|

| [] |

Hornton J., 2001, "The Kuznets Inverted-U Hypothesis: Panel Data Evidence from 96 Countries". Applied Economics Letters, 8(1), 15–16.

|

| [] |

Jacobs D., Myers L., 2014, "Union Strength Neoliberalism. and Inequality: Contingent Political Analyses of US Income Differences Since 1950". American Sociological Review, 79(4), 752–774.

|

| [] |

Jaret C., Williams R. L., Robert M., 2003, "Black-white Income Inequality and Metropolitan Socioeconomic Structure". Journal of Urban Affairs, 25, 305–333.

|

| [] |

Kalleberg A. L., Reskin B F., Hudson K., 2000, "Bad Jobs in America: Standard and Nonstandard Employment Relations and Job Quality in the United States". American Sociological Review, 65(2), 256–278.

|

| [] |

Kanbur, R., 2000, "Income Distribution and Development", Handbook of Income Distribution, Amsterdam: Elsevier.

|

| [] |

Kollmeyer, C., 2018, "Trade Union Decline, Deindustrialization, and Rising Income Inequality in the United States, 1947 to 2015", Research in Social Stratification and Mobility, 57: 1-10.

|

| [] |

Kwon R., 2014, "Employment Transitions and the Cycle of Income Inequality in Postindustrial Societies". International Journal of Comparative Sociology, 55(5), 404–428.

|

| [] |

Kwon R., 2016, "A New Kuznetsian Dynamic: The Knowledge Economy and Income Inequality in the United States.1917-2008". The Sociological Quarterly, 57, 174–204.

|

| [] |

Kuznets S., 1955, "Economic Growth and Income Inequality". American Economic Review, 1, 1–28.

|

| [] |

Levy F., Murnane R. J., 1992, "U.S. Earnings Levels and Earnings Inequality: A Review of Recent Trends and Proposed Explanations". Journal of Economics Literature, 30, 1333–1381.

|

| [] |

List J. A., Gallet C. A., 1999, "The Kuznets Crve: What Happens after the Inverted-U?". Review of Development Economics, 3, 200–206.

|

| [] |

Lee C S., Kim Y B., Shim J. M., 2011, "The Limit of Equality Projects: Public-Sector Expansion Sectoral Conflicts. and Income Inequality in Postindustrial Economies". American Sociological Review, 78(1), 100–124.

|

| [] |

Liu Y, Grusky D. B., 2013, "The Payoff to Skill in the Third Industrial Revolution". American Journal of Sociology, 118(5), 1330–1374.

|

| [] |

Lin K. H., Tomaskovic-Devey D., 2013, "Financialization and US Income Inequality. 1970-2008". American Journal of Sociology, 118(5), 1284–1329.

|

| [] |

Lorence J., 1991, "Growth in Service Sector Employment and MSA Gender Earnings Inequality: 1970-1980". Social Forces, 69, 763–783.

|

| [] |

McMillan M. S. and D. Rodrik, 2011, "Globalization, Structural Change and Productivity Growthz", NBER Working Paper, No. 17143.

|

| [] |

McCall L., 2001, "Complex Inequality: Gender, Class and Race in the New Economy", Routledge, NY.

|

| [] |

Milanovic, B., 1994, "Determinants of Cross-country Income Inequality : An Augmented Kuznets Hypothesis, " Policy Research Working Paper Series 1246, The World Bank.

|

| [] |

Moller S., Rubin B. A., 2008, "The Contours of Stratification in Service-Oriented Economies". Social Science Research, 37(4), 1039–1060.

|

| [] |

Oumar Diallo, 2007, "Poverty and Real Exchange Rate:Evidence From Panel Data". Journal of African Development(1), 68–104.

|

| [] |

Pieper, U., 1998, "Openness and Structural Dynamics of Productivity and Employment in Developing countries: A Case of Deindustrialization?", London, England: International Labor Organization.

|

| [] |

Rowthorn, R. and R. Ramaswamy, 1999, "Growth, Trade, and Deindustrialization", IMF Staff Papers, 46(1): 18-41.

|

| [] |

Rostow W. W., 1960, The Five Stages of Growth:A Summary, Cambridge Massachusetts: Cambridge University Press.

|

| [] |

Rodrik D., 2016, "Premature Deindustrialization". Journal of Economic Growth, 21, 1–33.

|

| [] |

Rohrback D., 2009, "Sector Bias and Sector Dualism: The Knowledge Society and Inequality". International Journal of Comparative Sociology, 50, 510–36.

|

| [] |

Sumner A., 2017, "The Developer's Dliemma: The Inequality Dynamics of Structural Transformation and Inclusive Growth", ESRC GPID Research Network Working Paper.

|

| [] |

Todaro, M. and S.Smith, 2011, "Economic Development", Boston: Addison Wesley.

|

| [] |

Tribble R. J., 1999, "A Restatement of the S-Curve Hypothesis". Review of Development Economics, 3(2), 207–214.

|

| [] |

Williamson J.G., Lindert P.H., 1981, Long-term Trends in American Wealth Inequality, Chicago IL: University of Chicago Press.

|