当前,经济转型的“无前人经验、无他国先例”使经济政策呈现“摸着石头过河”的鲜明特征,同时经济增速换挡、财政货币政策与区域协调发展政策的不断变换,及地缘政治事件频发与“新冠”疫情的出现也导致了经济政策的频繁调整,而经济政策的频繁变化,实质凸显了政策的不确定性。目前,社会各界对经济政策的不确定性给予了高度关注,相应的学术研究也不断深入,并主要从投资效率(饶品贵等,2017)、产品创新与服务转型(张峰等,2019)及资本结构调整(王朝阳等,2018)等维度,对经济政策不确定性的影响效应进行研究。

作为企业类型的一种,商业银行在政策频繁变化冲击时的角色调整日益受到广泛关注(王朝阳等,2018),比如Bordo et al.(2016)、Valencia(2017)认为银行在经济政策不确定性影响下将加强自我保护,并削弱信贷供给;顾海峰、于家珺(2019)发现经济政策不确定性导致银行被动风险承担与破产风险不断上升,但并未加剧主动风险承担。作为一项创新制度,中国资产证券化自2005年正式起步,但考虑到发达国家的经验教训,监管当局在金融危机爆发之时将其暂停,直至2012年6月,信贷资产证券化再次启动,并出现迅速发展态势。已有研究认为,资产证券化不仅能够降低银行风险承担(李佳,2019),亦有利于改善资产流动性结构以丰富流动性来源(郭红玉等,2018)。因此我们不禁思考,银行可否利用资产证券化的功能效应,以应对经济政策不确定性的不利影响?该问题构成了本文研究经济政策不确定性与银行资产证券化关系的主要思路,即以经济政策不确定性为主要特征的政策频繁变化趋势,是否正向推动了银行资产证券化发展?经济政策不确定性与银行资产证券化发展的微观动因是否存在密切联系?若经济政策不确定性对银行产生了不利冲击,该冲击能否构成资产证券化的发展动机?通过解答这些问题,不仅能够厘清银行资产证券化发展的背后逻辑,从资产证券化发展的维度进一步明确经济政策不确定性与银行行为变化的关系,也能为科学制定银行资产证券化发展对策提供理论启示。

本文以经济政策不确定性衡量经济政策频繁变化,结合中国银行业样本数据,探讨了经济政策的不确定性变化对银行资产证券化发展的影响机制。与已有研究相比,本文可能的贡献和增量工作体现在:第一,延伸了银行资产证券化的研究文献。目前,学术界重点基于银行微观动因探讨资产证券化的发展,而本文从政策不确定性这一宏观角度出发进行剖析,不仅从宏观视角进一步廓清了银行资产证券化的发展逻辑,更延伸了银行资产证券化的理论研究。第二,丰富了经济政策不确定性对银行行为影响的研究文献,从银行行为视角加深了对经济政策不确定性影响效应的认知。目前关于经济政策不确定性的讨论多数围绕宏观经济波动、企业投资及创新等领域,本文证实了经济政策不确定性对银行资产证券化发展的积极影响,既从银行维度拓展了经济政策不确定性的研究领域,也深化了对经济政策不确定性影响效应的认知。第三,尝试构建“政策不确定性——银行微观变化——资产证券化发展”的分析逻辑,从影响路径与不同银行的异质性类型等视域,综合检验了经济政策不确定性与银行资产证券化发展的关系。

本文其余部分的结构安排如下:第二部分是文献回顾;第三部分是理论机制与假设提出;第四部分是研究设计;第五部分为基本实证结果与分析;第六部分为针对异质性的进一步分析;第七部分为结论与启示。

二、文献综述 (一) 经济政策不确定性与银行行为关系的相关研究经济政策不确定性指由于经济政策在未来方向和强度上的频繁变化,使市场主体无法对政府何时、如何及是否改变现行经济政策进行有效预期而导致的不确定性,主要来源包括政府政策变化导致的不确定性、政府落实政策方面的不确定性,及政府采取一种完全不同立场的可能性(Baker et al., 2016;顾夏铭等,2018)。在中国“银行主导型”金融体系下,商业银行对经济政策存在较高的依赖程度,经济政策的频繁变化也会通过影响银行信贷行为传导至实体经济(宋全云等,2019)。Talavera et al.(2012)发现当经济政策不确定性上升时,银行将提高利率水平予以应对,并对企业信贷可得性与融资成本产生影响。Bordo et al.(2016)基于美国1961年至2014年的季度数据进行研究,发现经济政策不确定性上升不利于银行信贷增长,并且对于资本充足率较低的银行,该抑制作用越强;Valencia(2017)同样以美国银行业季度数据为样本进行研究,也发现经济政策不确定性对银行贷款增长存在负向影响,主要原因在于经济政策不确定性将使银行更多考虑自身的安全性;Alessandri and Bottero(2017)认为随着经济政策不确定性上升,借贷双方不断加剧的信息不对称将使银行更难评估企业贷款风险,这不仅降低了银行增加可贷资金的偏好,也变相延长了企业获取贷款的等待时间。

伴随学术界对经济政策不确定性问题的关注不断加深,已有研究开始聚焦于经济政策频繁调整与银行风险承担的关系,比如Chi and Li(2017)以中国银行业为样本进行考察,认为不良贷款率与经济政策不确定性显著正相关,而市场化水平可调节政策不确定性对银行信贷风险和贷款决策的影响;郝威亚等(2017)发现经济政策频繁变化增加了银行储蓄和净流动性头寸,以此引起信贷风险不断上升;顾海峰、于家珺(2019)发现现有研究并未清晰定义银行风险承担,他们将其划分为主动与被动风险承担进行剖析,认为经济政策的频繁调整仅降低了银行主动风险承担,但却导致被动风险承担与破产风险不断恶化。

总之,银行机构是沟通金融与实体经济的重要枢纽,随着经济政策不确定性不断上升,已有文献针对银行信贷行为和风险变化进行了大量研究,但关于经济政策不确定对银行行为影响效应的分析需要进一步延伸,特别是在当前资产证券化迅速发展的情况下,经济政策不确定性是否会对银行带来负面影响,进而影响资产证券化的发展,是本文关注的焦点问题。

(二) 银行资产证券化发展的相关研究资产证券化创新之初的主要目的在于帮助金融机构摆脱流动性困境,同时以资产证券化为核心的创新流程又是银行实现风险转移的途径之一,因此我们得知:在资产证券化创新流程的支撑下,银行能够将持有的信贷资产“真实出售”,以改善资产流动性结构(Farruggio and Uhde, 2015),并为银行提供不同于债务融资和股权融资的融资模式(郭红玉等,2018),而且银行能够基于资产证券化获取必要的流动性也被多数文献所证实(Affinito and Tagliaferri, 2010);再者,作为实现风险转移的重要平台,资产证券化也能够降低银行信贷资产风险暴露与预期损失(Dell’Ariccia et al., 2012),相关经验研究也基本支持“资产证券化能够降低银行风险”的结论(李佳,2019)。

与此同时,资本需求和盈利性也是推动银行发展资产证券化的因素之一:对于前者,有学者认为减少自有资本消耗,提高资本充足率以满足监管要求是银行资产证券化发展的主要动因(刘红霞、幸丽霞,2016);对于后者,现有文献基本支持“盈利能力较差银行更偏好发行资产支持证券”的结论,并发现开展资产证券化的银行可以获取较高市场收益(高蓓等,2016),而且陈小宪、李杜若(2017)也认为中国商业银行更倾向基于改善盈利性的动机发展资产证券化。除此之外,伴随经济增长速度持续下行,学术界开始考察银行发展资产证券化的宏观动因,比如李佳、黄雪宁(2018)发现经济增长下行及其导致的银行微观环境恶化,以及2014年底资产证券化业务由审批制向备案制或注册制的政策变化,均显著促进了银行资产证券化发展;王晓、宁玉玲(2019)研究认为利率市场化程度的提升推动了银行资产证券化发展,并且随着利率市场化程度不断深化,银行资产证券化的发展动机在于应对利率市场化改革导致的不利影响。

综上可知,学术界基于不同维度考察了银行资产证券化发展的微观因素,并且随着中国经济转型不断深入与经济下行压力持续加大,已有研究也开始关注宏观层面的影响,但仍存在亟需拓展的方向:一方面,现有研究并未从宏观层面的制度性因素变化对资产证券化的发展进行解读。虽然李佳、黄雪宁(2018)已经针对资产证券化的政策变化进行研究,但仅体现了监管范畴的政策变化;同时王晓、宁玉玲(2019)显然已经考虑了宏观层面的政策波动,但利率市场化政策过于简单化,无法体现中国经济政策变化的整体性。另一方面,中国经济政策变化具有极强的不可预测性和复杂性,在此情况下,基于不确定性和不稳定性等维度对经济政策变化进行考量,更能凸显中国转型经济体的背景特征。Baker et al.(2016)运用文本分析法,从报纸新闻信息和专家预测报告中提取、加工和形成了政策不确定性指数,并对其进行了严格证明,使得采用连续型变量刻画经济政策不确定性成为可能,该指数也成为目前学术界研究经济政策不确定性的重要载体,因此,本文基于以上文献的思想基础,借鉴Baker et al.(2016)的研究成果,深入分析经济政策变化及不确定性与银行资产证券化发展的关系,力图为相关领域研究的拓展做出推进。

三、理论分析与研究假设经济政策变化不仅会直接影响银行资产证券化行为,亦会与影响银行资产证券化发展的微观因素进行互动,从而间接影响资产证券化发展,同时政策变化与银行资产证券化的关系,也会由于银行类型不同表现出异质性特征。因此,本文同时考虑宏观政策变化及银行微观行为的调整,构建“政策不确定性——银行微观行为变化——资产证券化发展”的关联链条,以全面厘清经济政策变化与银行资产证券化的关系。

(一) 经济政策不确定性与银行资产证券化当企业经营环境面临外部不确定时,能否有实质性的创新将对企业产生较大影响(Aghion and Jaravel, 2015)。顾夏铭等(2018)认为经济政策不确定性具有企业创新激励效应,申明浩等(2019)也指出由于创新活动具有延迟性,在不确定性上升且投资市场不明朗时,加大实物投资将不利于风险防范,而适当将资本投入创新领域有利于避过变动期。理论上讲,新的金融产品和金融流程可使银行有效转移风险、扩大利润来源及推动经营转型,这也是银行进行金融创新的主要目的,且随着资产证券化等金融创新不断推出,银行针对风险规避和稳健经营等方面的需求与创新技术之间的不匹配性也得到了逐步缓解(潘敏、袁歌骋,2019)。作为经营货币业务的市场主体,银行毕竟属于企业的范畴,在政策不可预测的环境中,循规蹈矩的坚守原有业务亦会使其丧失必要的利润机会,而适当加大金融创新或许可成为扩大市场份额的手段之一,尤其在当前经济下行趋势导致银行经营压力不断上升的背景下,金融创新更是银行维系竞争力与推动经营转型的重要途径。众所周知,资产证券化是银行一项重要的金融创新,其不仅能够优化银行资产流动性结构,改变融资约束以丰富流动性来源,也可通过风险转移等方式提升风险抵御能力与核心竞争力,从而有效应对经济政策不确定性的不利影响,因此本文推测,在经济政策不确定性导致未来形势不明朗的情况下,银行会通过加大资产支持证券创新力度来谋求自我发展与提升。

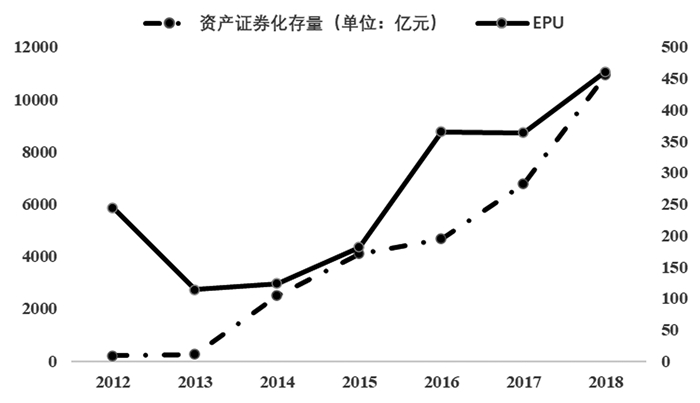

再者,自2012年重启以来,银行业资产证券化存量规模与发行单数表现出稳步增长态势(截止2018年底,银行资产证券化总规模10928亿元,存量单数329个,基础资产涵盖住房抵押贷款、企业贷款、消费贷款、小微贷款及不良贷款重组等);同时,Baker et al.(2016)构建的经济政策不确定性指数(年度均值)表明,虽然经历了短暂下降,但该指数自2013年开始不断上升(见图 1),并在2018年达到460.47的高位,可见自2012年以来,经济政策不确定性与银行资产证券化发展似乎存在一种正相关关系。一般来看,较高的经济政策不确定性会对银行期限错配、风险、盈利水平等微观行为形成冲击,而现有研究认为期限错配较为严重、风险水平过高、盈利能力较弱及资本约束更强的银行,有着更大激励或动机发展资产证券化,因此经济政策不确定性、银行微观行为与资产证券化之间必然存在关联链条。接下来本文基于银行微观行为的变化,进一步厘清经济政策不确定性与银行资产证券化的关系。

|

图 1 经济不确定性与银行资产证券化变化趋势 |

首先,在经济政策不确定性影响下,随着自我保护动机不断强化,银行倾向于减少信贷供给,普通企业出于预防性动机的考虑也会增加现金持有量(陈艳艳、程六兵,2018),并减少信贷需求,即从信贷总量看,经济政策不确定性上升将降低银行信贷规模。再者,银行不同的信贷种类对企业来讲存在不同的需求特征,其中,短期信贷具有流动性强、风险低、期限短等特征,申请更多的短期信贷实质增加了企业流动性压力,并且短期信贷较强的波动性也使企业在不确定的环境中频繁融资;而长期信贷的特征体现在规模大、稳定性强及期限长等方面,不仅有助于企业合理制定发展规划(刘磊等,2019),也能使企业在不确定性环境中保持稳健经营。同时,从银行自身行为看,长期信贷相比短期信贷更能对企业形成有效约束,其内嵌的一系列附加条件更能合理的监控企业经营行为,并且银行也更注重长期贷款的风险管理,这说明随着经济政策频繁变动,短期信贷相比长期信贷具有更高的不确定性。由此可知,在经济政策不确定性持续上升的情况下,虽然银行和企业的供求特征变化将导致信贷规模下降,但针对长期信贷的供求并不会缩减,即使出现下降,长期信贷在信贷规模中的比重也将持续高于短期信贷,该趋势实质加剧了银行资产负债结构的期限错配等问题。已有文献发现,基于“流动性效应”功能的资产证券化创新可以有效缓解资产负债结构的期限错配,并优化银行的流动性结构,相关流程如下:借助“流动性效应”功能,资产证券化扩大了银行流动性来源,延伸了流动性来源的渠道,并通过将以长期信贷为主的非流动性资产剥离出资产负债表,推动非流动性资产向流动性资产的变换,使后者在资产结构中的比重持续上升,该趋势不仅体现了银行资产流动性结构的不断优化,而且在负债规模和结构未受改变的情况下,通过资产期限的不断缩短缓解了资产负债期限结构的错配(郭红玉等,2018)。上述机制意味着资产证券化的“流动性效应”功能,使银行缓解了由于政策频繁波动引起的资产负债期限错配等问题,这可视为银行在经济政策不确定性背景下推动资产证券化发展的重要因素,鉴于此本文可以合理认为,经济政策不确定性导致银行期限错配等问题,是银行推动资产证券化发展的重要动因之一。

其次,经济政策不确定性实质加剧了银行风险承担,主要路径为风险识别和经济不利冲击等方面(顾海峰、于家珺,2019)。一方面,经济政策不确定性不利于政策信息的有效传递,对银行正常的经营决策也产生了负面影响,甚至会误导银行将资源投入风险较高领域。再者,经济政策的频繁调整也变相抬高了企业的信息披露成本和交易成本,企业披露信息的质量也会不断降低,这并不利于银行对融资企业行为做出正确判断,也提高了银行准确识别企业风险的难度,由此导致风险承担增加。另一方面,经济政策不确定性的上升显然不利于经济持续增长(杨海生等,2014),在两者双重冲击下,企业生产率与盈利能力将不断下降,股权价值也不断缩水,而以上市公司股权质押贷款为主体的银行信贷结构中,股权价值的缩水也会降低抵押品价值(顾海峰、于家珺,2019),其必然和企业盈利能力下降共同导致银行风险承担增加。鉴于政策不确定性对银行风险承担的不利影响,资产证券化的“风险转移”流程能够为银行缓解由于政策频繁调整导致的风险压力提供了途径:第一,资产证券化可作为银行沟通金融市场的重要桥梁,并使银行获取充足的市场信息,从而增强在政策不确定性环境中的风险识别能力;第二,银行基于资产证券化的创新流程能够将信用等级较低,或风险等级较高的信贷资产“剥离”出资产负债表,以降低风险承担水平;第三,资产证券化的“发起—分销”创新流程优化了银行贷款经营模式,并有助于银行根据政策形势变化灵活处置所持有的信贷资产(即持有信贷资产直至到期,或在持续期内转让信贷资产),以丰富应对政策频繁调整冲击时的措施;第四,风险转移的实质即贷款转让,该功能可与“流动性效应”功能形成叠加,在资产流动性结构实现优化的基础上再度降低银行风险承担。可见,资产证券化对银行风险承担的正向影响,是银行应对政策变动冲击的有效手段,这也从风险维度论证了银行在不确定性背景下发展资产证券化的基本逻辑,因此我们认为,经济政策不确定性上升对银行风险承担的冲击,亦是银行发展资产证券化的动机之一。

最后,经济政策不确定性上升也会对银行盈利能力与资本约束产生影响。一方面,在经济政策不确定性影响下,企业未来盈利能力与经营现金流也存在较大的不确定性(饶品贵等,2017),这必将进一步传导至银行盈利水平。在此影响下,资产证券化能够为银行提供价差式的盈利模式,并为提升银行净资产收益率创造渠道(高蓓等,2016),因此在经济政策不确定性影响下,盈利能力下降可作为银行发展资产证券化的动因之一。另一方面,资本充足率较高的银行更易抵御经营环境的不确定性变动,同时资本市场环境的不稳定性与盈利前景的恶化均不利于银行及时补充资本,可知经济政策不确定性与银行资本充足率可能存在正向关系(顾海峰、于家珺,2019)。虽然现有研究认为资产证券化能够减少资本消耗与提高资本充足率(刘红霞、幸丽霞,2016),但鉴于经济政策不确定性不会对银行资本约束产生不利影响,所以本文认为在政策频繁调整背景下,资本约束并不是银行发展资产证券化的动因。

结合上述经济政策不确定性与影响银行资产证券化发展微观因素关系的论证,本文基于“经济政策不确定性—银行微观行为变化—资产证券化发展”的分析链条,提出研究假设H1:

H1:在其他条件不变的情况下,经济政策不确定性上升将正向影响银行资产证券化发展。

(二) 经济政策不确定性影响的异质性分析当前,中国商业银行类型存在国有银行与非国有银行、上市银行与非上市银行、大型银行与小型银行之分,相对而言,多数大型银行、上市银行在我国,大型银行和上市银行多数属于同一类银行,两者在金融体系中占据主导地位。与政府部门的联系较为紧密,并在金融体系中占据主导地位,在面对经济政策频繁调整时,由于这类银行资产规模大、综合金融服务能力相对较强,具有多元化的业务结构和盈利结构,可以获得充分的政策信息,能够及时准确知晓经济政策导向,鉴于此我们认为,具有资源与信息优势的大型银行或上市银行具有较强的调整和适应能力。对于中小型银行或非上市银行而言,由于资产规模小、经营网点偏少、金融综合服务能力不足,此类银行并不具有充分的业务和盈利空间,也缺乏足够的信息资源,与政府部门也不存在制度关联,在面对难以预测或不稳定的政策变动时,这类银行更有可能强化自我保险行为(宋全云等,2019)。为此本文认为,随着经济政策频繁变动,由于上市银行或大型银行拥有充足的调整空间与较强的适应能力,因此不具有充分的资产证券化发展偏好,而非上市银行或中小型银行调整空间较小,风险管理和盈利途径也比较匮乏,这类银行更有动机发展资产证券化以应对政策变动的冲击,由此本文提出研究假设H2:

H2:相对而言,经济政策不确定性对非上市银行与中小型银行的资产证券化发展具有更强的影响效应。

四、样本选择与研究设计 (一) 样本与数据来源在2012年之前,信贷资产证券化发展期间较短,数据缺失也较多,考虑数据的充分性,本文重点基于2012年重启后的银行样本进行研究,但为了确保分析全面,特意纳入一次没有发行记录的截面数据,因此本文研究区间为2011年至2018年,并选取中国145家商业银行年度数据纳入样本。截止2018年,共有95家银行存在资产证券化业务,涵盖上市银行(包括大型银行与股份制银行)、其他股份制银行、城市商业银行、农村商业银行等,本文样本涵盖了这些银行,反映了银行类型的多样化,具有较强的代表性。本文对原始样本做如下处理:(1)剔除年报披露不完善与数据缺失的银行样本;(2)剔除政策性银行样本;(3)剔除处在非正常运营状态或被接管的银行样本。为了降低极端值的影响,本文对所有连续变量1%和99%分位点外的数据进行缩尾(Winsorize)处理。

本文根据“中国资产证券化分析网”中的“证券列表”整理资产证券化数据,并统计银行i在第t年的发行信息(包括规模和记录);银行层面的特征数据主要来自银行年报和Wind咨询。

(二) 模型设定与变量本文构建如下基准估计模型以验证研究假设:

| $ {\rm{Se}}{{\rm{c}}_{{\rm{i,t}}}}{\rm{ = }}{{\rm{\beta }}_{\rm{0}}}{\rm{ + }}{{\rm{\beta }}_{\rm{1}}}{\rm{EP}}{{\rm{U}}_{{\rm{t - }}}}_{\rm{1}}{\rm{ + \Sigma Control}}{{\rm{s}}_{{\rm{i,t}}}}{\rm{ + \Sigma BankEffect + }}{\varepsilon _{{\rm{i}}{\rm{.t}}}}{\rm{}} $ | (1) |

上式中,Seci, t为银行i在第t年的资产证券化发行情况,EPUt-1为核心解释变量,即经济政策不确定性指数,本文对经济政策不确定性指数进行滞后一期处理,以考虑影响效应可能的滞后性,并对内生性问题进行控制。系数β1代表经济政策不确定性对银行资产证券化发展的影响效应。Controlsi, t为一系列控制变量,BankEffect为控制的银行个体固定效应。由于EPU为时间序列数据,加入年份固定效应会吸收经济政策不确定性的影响,因此参照顾海峰、于家珺(2019)等研究,本文不再加入年份虚拟变量,εi.t为随机误差项。

1. 被解释变量参考高蓓等(2016)研究,设定资产证券化活跃程度(资产证券化发行规模/银行总资产)为被解释变量。在本文样本中,由于部分银行未涉足资产证券化业务,即便是涉足资产证券化业务的银行,在样本期内的某些年份也可能并未发行资产支持证券,比如部分全国性质的大型银行,其未必具有依靠资产证券化转移信贷资产风险的需求,为此在某些年份就没有发展资产证券化的偏好,再者,虽然在2014年底及2015年初,央行、银保监会等监管部门将资产证券化业务的审批制改为注册制或备案制等政策变化,并大力推动了银行资产证券化发展,但在《关于信贷资产证券化发起机构风险自留的通知》等相关政策的影响下,银行资产证券化的发展偏好将受到一定程度的约束,原因在于风险自留等于遏制了银行完全转移信贷资产风险的空间,在风险和收益权衡的考虑下,银行可能会降低资产证券化发展偏好,尤其是对于中小银行而言,在强烈的风险转移需求下(李佳、黄雪宁,2018),若对其进行风险自留的约束,这类银行更有可能降低资产证券化的发展偏好,甚至暂停发展资产证券化,因此对于上述样本点,资产证券化活跃程度为0,可知本文数据存在被截取的特征,因此采用Tobit模型对式(1)进行估计。

2. 核心解释变量近年来,学术界使用Baker et al.(2016)的经济政策不确定性指数①衡量经济政策不确定性(顾夏铭等,2018;张峰等,2019;花拥军等,2020),该指数利用媒体对经济政策不确定性的关注程度来推断市场主体面临的不确定性,以香港发行量最大、影响力最强的英文报纸《南华日报》(South China Morning Post)作为新闻检索平台进行关键词搜索,并以每个月报道不确定性的频率进行均值为100的标准化。本文参照顾夏铭等(2018)研究,取一年内月度数据的算术平均值除以100,以获得年度经济政策不确定性指数,在后续的稳健性检验中,参考张峰等(2019)研究,设置月度数据的几何平均值除以100进行度量。

① 可从http://www.policyuncertainty.com网站下载获得。

3. 银行层面控制变量根据现有研究,本文定义如下控制变量:(1)流动性比率,即流动性资产占总资产之比,衡量银行资产流动性结构;(2)拨备覆盖率和资产收益率,前者为银行风险监管指标,后者为净利润与总资产之比,用以测度银行盈利水平;(3)风险加权资产占总资产之比,该变量能够对银行个体风险进行更为直接的测度;(4)由于银行同业业务也会对流动性、风险承担及盈利性产生影响,本文定义同业杠杆=(总资产-所有者权益-一般性存款)/总资产,以衡量银行同业业务的变化;(5)当前,银行逐渐意识到优化收入结构的重要性,因此设置非利息收入占比对银行收入结构进行衡量;(6)权益资产比,即权益/总资产,以综合度量银行资本结构、资本充足状况及风险承担水平;(7)根据通用方式,基于总资产的自然对数值衡量银行规模。所有变量的定义与描述性统计结果如表 1所示。

| 表 1 变量定义与描述性统计结果 |

基本结果如表 2所示。第(1)、(2)列结果表明,无论是否加入控制变量,EPU系数均显著为正,说明经济政策不确定性显著提高了银行资产证券化活跃程度,即对银行资产证券化发展具有显著正向影响,H1成立。为了再度验证基本结果,本文将政策不确定性指数年度算术平均值进行对数化处理(结果见第(3)列),EPU系数依旧显著为正,初步证实基本假设H1的稳健性。表 2结果意味着,随着经济政策频繁调整,银行倾向于发展资产证券化,以改善自身微观经营环境与维持市场竞争力,并规避政策不确定性的变动期,因此我们认为,在经济政策不确定性上升的背景下,银行将通过发展资产证券化以强化自身竞争力和稳健经营。

| 表 2 经济政策不确定性对银行资产证券化发展影响的基本结果 |

控制变量结果如下:流动性比率(lr)系数显著为正,与陈小宪、李杜若(2017)的结论一致,即流动性管理并不是银行从事资产证券化的目的。风险加权资产占比(wra)系数与资产证券化活跃程度显著正相关,表明风险资产占比越高,资产证券化发展偏好越强。拨备覆盖率(pcr)系数显著为正,说明拨备覆盖率与资产证券化发展显著正相关,体现了风险监管因素并不能促进银行发展资产证券化。权益资产比(ear)系数显著为负,说明资本充足状况越低的银行更有动力发展资产证券化,可能是随着资本约束不断增大,提高资本充足率以满足监管要求逐步成为银行发展资产证券化的动因之一。同业杠杆(tongye_lev)系数与资产证券化变量在1%的水平上显著负相关,由于较低的同业杠杆意味着较低的流动性压力,该结果从侧面证实流动性充裕的银行更有动力发展资产证券化,这与流动性比率结果的论述一致。银行规模(lnasset)对资产证券化的影响显著为正,即规模越大的银行,越有动力发展资产证券化,原因在于资产规模越高的银行,有着更为充足的空间从事资产证券化业务。

(二) 稳健性检验 1. 改变模型设定第一,取月度数据的几何平均值除以100作为经济政策不确定性的代理变量,显示EPU系数在1%的水平上显著为正(表 3第(1)列)。第二,本文样本涉及不同类型的银行,由于银行业务可能会有交叉(比如同业业务),导致银行之间存在较强的相关性,因此本文基于银行层面聚类标准误,以降低针对标准误估计的偏差,结果显示EPU系数仍然显著为正(表 3第(2)列)。第三,考虑到银行之间不仅存在差异,还存在动态变化特征,本文进一步引入银行和年份固定效应的交互项,以控制银行个体的时变特征,及相应的遗漏变量问题,EPU系数依旧显著(表 3第(3)列),即在控制银行个体时变特征后本文基本结论不变。

| 表 3 稳健性检验 |

| 表 4 对内生性问题的控制:工具变量回归 |

资产证券化发展离不开政策力量推动。2014年底及2015年初,监管部门将信贷资产证券化业务由审批制改为备案制或注册制,使银行资产证券化不断迅速发展。同时,经济增长也推动了资产证券化的发展,尤其是在当前经济下行背景下,随着经营环境恶化,银行将推动资产证券化创新予以应对(李佳、黄雪宁,2018)。为了排除被遗漏的政策及宏观经济因素的影响,本文基于上述政策变化定义政策变量(policy),即2015年及其之后的时间取值为1,否则为0,同时设置经济增长率和一年期贷款基准利率变量,表示宏观经济的变化,结果显示在控制政策和宏观层面因素的影响后(表 3第(4)列),EPU系数依旧显著为正。

3. 仅保留从事资产证券化业务的银行样本本文样本存在部分未从事资产证券化业务的银行,比如部分中小银行、城商行和农商行等,为了保证结果稳健,我们仅保留从事资产证券化业务的银行样本进行分析,结果见表 3第(5)列,显示在剔除未从事资产证券化业务的银行样本后,EPU系数在10%的水平上显著为正,可见在变换研究样本后,本文基本结论依然不变。

4. 基于工具变量回归对内生性问题进行控制理论上讲,经济政策频繁变化对银行具有外生性,能够基本规避反向因果影响,而且本文也考虑了不同层面的固定效应,以最大可能的缓解遗漏变量问题,但仍无法兼顾其他因素的影响,因此借鉴顾海峰、于家珺(2019)的研究,以美国经济政策不确定性(APU)作为EPU的工具变量,理由如下:一是作为全球两大经济体,中美两国在经济政策执行和制定上存在相通性,满足相关性要求;二是美国经济政策不确定性会单向引起中国政策不确定性的变化,且只能通过中国的经济政策不确定性影响银行机构(Wang et al., 2014),即美国经济政策不确定性作为工具变量也满足外生性要求。同时,本文引入另外两种资产证券化度量方式:一是借鉴郭红玉等(2018)等研究,设置资产证券化虚拟变量(dumsec),即银行i在t期至少有一次发行记录取值为1,否则为0;二是参考李佳(2019)的研究,定义资产证券化发行程度(seclevel),即若银行i在t期没有发行资产支持证券,取值为0;发行1次取值为1;发行1至5次取值为2;发行5次以上取值为3。根据被解释变量的特性,采用IV-Tobit、IV-Probit及IV-OLS进行两阶段回归,第一阶段结果显示:EPU和APU显著正相关,F统计值远大于10,且Kleibergen-Paap Wald统计量和Kleibergen-Paap LM统计量对应的P值远小于1%,说明工具变量与原内生变量高度相关,并不存在不可识别和弱工具变量问题。第二阶段结果表明在控制潜在内生性后,经济政策不确定性依然显著促进了银行资产证券化发展,证明了前文结果的稳健性。

(三) 影响机制讨论在厘清经济政策不确定性与银行资产证券化基本关系的基础上,需要对内在的影响机制进行探讨,从而将研究深度从“是什么”向“为什么”推进,以全面把握经济政策不确定性与银行资产证券化的关系。结合理论机制的讨论,本文利用温忠麟等(2004)构建的中介效应模型,来识别经济政策不确定性对银行资产证券化的影响机制,检验模型与步骤如下:

| $ \text{Se}{{\text{c}}_{\text{i,t}}}\text{=}{{\text{ }\!\!\beta\!\!\text{ }}_{\text{0}}}\text{+}{{\text{ }\!\!\beta\!\!\text{ }}_{\text{1}}}\text{EP}{{\text{U}}_{\text{t}}}{{_{\text{-}}}_{\text{1}}}\text{+ }\!\!\beta\!\!\text{ }\!\!\Sigma\!\!\text{ Control}{{\text{s}}_{\text{i,t}}}\text{+}{{\text{ }\!\!\mu\!\!\text{ }}_{\text{i}}}\text{ }\!\!~\!\!\text{ +}{{\varepsilon }_{\text{i,t}}} $ | (2) |

| $ \text{Mediato}{{\text{r}}_{\text{i,t}}}\text{=}{{\text{ }\!\!\rho\!\!\text{ }}_{\text{0}}}\text{+}{{\text{ }\!\!\rho\!\!\text{ }}_{\text{1}}}\text{ }\!\!~\!\!\text{ EP}{{\text{U}}_{\text{t}}}{{_{\text{-}}}_{\text{1}}}\text{+ }\!\!\rho\!\!\text{ }\!\!\Sigma\!\!\text{ Control}{{\text{s}}_{\text{i,t}}}\text{+}{{\text{ }\!\!\mu\!\!\text{ }}_{\text{i}}}\text{+}{{\varepsilon }_{\text{i,t}}} $ | (3) |

| $ {\rm{Se}}{{\rm{c}}_{{\rm{i,t}}}}{\rm{ = }}{{\rm{\gamma }}_{\rm{0}}}{\rm{ + }}{{\rm{\gamma }}_{\rm{1}}}{\rm{EP}}{{\rm{U}}_{{\rm{t - 1}}}}{\rm{ + }}{{\rm{\gamma }}_{\rm{2}}}{\rm{Mediato}}{{\rm{r}}_{{\rm{i,t}}}}{\rm{ + \gamma \Sigma Control}}{{\rm{s}}_{{\rm{i,t}}}}{\rm{ + }}{{\rm{\mu }}_{\rm{i}}}{\rm{ + }}{\varepsilon _{{\rm{i,t}}}} $ | (4) |

上式中,Mediator为中介变量,分别用于衡量银行的期限错配、风险承担、盈利能力与资本约束。根据中介效应模型的基本逻辑,β1为经济政策不确定性影响银行资产证券化的总效应,直接效应为γ1,中介变量产生的间接效应(中介效应)为ρ1γ2。根据前文分析可知,表 2已经验证了中介效应检验的第一步,总效应β1显著为正,可以进行后续的检验。下面要判断ρ1、γ1及γ2等系数的显著性,若三者全部显著,说明中介效应成立,无需进行Sobel检验;在ρ1显著的情况下,如果γ1不显著,而γ2显著,说明存在完全中介效应;无论γ1是否显著,若ρ1和γ2之间至少有一个不显著,需要通过Sobel检验判断中介效应的存在性。

1. 机制检验之一:以“期限错配”为中介效应参考郭妍、韩庆潇(2019)的研究,以贷存比(ldr)对银行资产负债期限错配进行度量。一般而言,长期信贷在银行信贷结构中占比较高,因此较高的贷存比说明银行较为严重的期限错配。表 5第(1)列显示经济政策的频繁调整使银行贷存比显著上升,即加剧了资产负债结构的期限错配。纳入贷存比进行中介效应的第三步检验(结果见表 5第(2)列),可见EPU系数显著为正,并且相比表 2第(2)列系数的绝对值有所下降,但贷存比系数并不显著,我们进一步汇报了基于Bootstrap法估计的Sobel Z值,结果在1%的水平上显著。上述结果说明伴随经济政策频繁调整,银行更偏好于稳定性较强的长期信贷,由此导致信贷结构的长期化与期限错配等问题出现,而借助流动性效应功能,资产证券化能够通过流动性结构的优化对期限错配进行缓解,说明期限错配问题是银行在政策频繁调整背景下发展资产证券化的重要机制。

| 表 5 影响机制检验 |

借鉴李佳(2019)的研究,以不良贷款率(npl)衡量银行风险承担。表 5第(3)列显示经济政策不确定性的上升促进了银行不良贷款率的增加,与理论预期保持一致。随后,纳入不良贷款率进行中介效应的第三步检验,结果见表 5第(4)列,可以看到EPU和npl系数均显著为正,并且基于Bootstrap法估计的Sobel Z值也在1%的水平上显著为正,由此证实了以不良贷款率衡量的风险承担因素是经济政策不确定性影响银行资产证券化的机制之一。上述结果也意味着,在政策不确定性导致银行风险承担水平上升时,资产证券化不仅“剥离”了银行风险较高的资产,而且也增强了银行风险识别能力,由此通过多种渠道降低了风险承担水平,这一系列风险管理渠道也是银行在经济政策不确定性背景下提升资产证券化发展偏好的重要因素。

3. 机制检验之三:以“盈利变化”为中介效应经济政策的频繁变动也不利于银行改善盈利水平。以成本收入比(cir)反映银行盈利水平及管理能力,在表 5第(5)列,EPU系数显著为正,即政策不确定性对银行盈利产生了负向影响,符合“经济政策不确定性导致银行盈利下降”的现实预期。第(6)列显示,EPU和成本收入比系数均显著为正,说明盈利能力下降将提高银行资产支持证券发行偏好,而且基于Bootstrap法估计的Sobel Z值也在1%的水平上显著为正,说明盈利能力受到的不利影响,将促使银行在经济政策不确定性背景下发展资产证券化,即盈利变化也可作为经济政策不确定性影响银行资产证券化发展的重要路径,原因在于即便经济政策不确定性对银行盈利水平产生不利影响,资产证券化的盈利功效,也能使银行从容应对政策频繁调整的盈利冲击。

4. 机制检验之四:以“资本约束”为中介效应理论上看,资本充足率较高的银行更易抵御经济政策的不确定性,因此在政策不确定性背景下,银行处于谨慎动机会提高资本充足率。表 5第(7)列显示,EPU系数显著为正,即银行倾向于在政策不可预测的情况下提升资本充足率(car),与现有文献结论基本吻合。进一步纳入资本充足率进行检验,发现car系数显著为正(见表 5第(8)列),即资本充足率的上升将促进银行发展资产证券化,从侧面反映资本约束问题并不是银行发展资产证券化的动因,与陈小宪、李杜若(2017)的结论基本一致,而且基于Bootstrap法估计的Sobel Z值也不显著,这一系列结果说明资本约束并未影响经济政策不确定性与银行资产证券化的关系。

六、进一步分析:区分银行类型的异质性探讨经济政策不确定性对银行资产证券化的影响可能存在异质性,首先,根据资产规模中位数高低将样本分为大型和小型银行,并设置资产规模虚拟变量(dumasset,规模低于中位数取值为1,否则为0)及交互项EPU×dumasset。表 6第(1)-(3)列显示,资产规模较低组的EPU系数显著为正,并且绝对值高于资产规模较高组,同时EPU×dumasset系数显著为正,说明中小银行更偏好在不确定性环境下发展资产证券化。其次,在第(4)-(6)列是否上市银行的分组检验中(上市银行取值为1,非上市为0),EPU系数的绝对值和显著程度在非上市银行组更高,并且EPU×list系数显著为负,说明非上市银行在政策不确定背景下更愿意发展资产证券化。鉴于上市银行或大型银行与政府部门的联系更为紧密,因此这类银行可以获得充足的信息,并具有更强的调整适应能力,因而政策不确定性对这类银行的影响较小,所以不具有较强的资产证券化发展动机。而小型银行的调整手段匮乏,它们更需要资产证券化的功能体系以适应经济政策不确定性,因此具有较强的资产支持证券发展偏好,由此印证了H2。最后,将样本划分为大型银行(包括国有大型银行与上市银行,但不包括上市的城商行和农商行)、城商行和农商行进行检验,发现EPU系数在农商行中最大,城商行次之,在大型银行中最小,可见城商行和农商行等中小银行在经济政策不确定性背景下具有较强的资产证券化发展动机,该结论和表 6第(1)-(6)列的结果基本一致。

| 表 6 经济政策不确定性影响效应的异质性分析:基于规模或上市的分组 |

在当前经济政策频繁变动的情况下,本文基于经济政策不确定性视角,以Baker et al.(2016)构建的经济政策不确定性指数为基准,深入研究了经济政策频繁变动及不确定性特征对银行资产证券化的影响机制。研究发现:第一,经济政策不确定性越大,银行发展资产证券化的动机越强,该结论在改变模型设定、排除其他政策与宏观层面因素的影响,及考虑潜在内生性问题后依然具有稳健性;第二,通过银行微观行为的变化,考察经济政策不确定性对银行资产证券化的影响机制,发现期限错配、风险承担及盈利水平等因素,是经济政策不确定性影响银行资产证券化发展的重要中介机制;第三,进一步进行异质性分析,发现经济政策不确定性对银行资产证券化的正向影响,在规模较小银行与非上市银行中更为显著,原因在于中小银行不具有充分的调整手段,其更需要资产证券化的功能体系应对政策频繁调整的不利影响。

本文拓展了银行资产证券化的研究视域,从银行行为变化等维度加深了对经济政策不确定性影响效应理解,对进一步审视中国资产证券化发展提供了思路:

第一,稳定银行机构对市场环境的预期,提升中小银行适应宏观经济的能力。政策当局务必要重视政策频繁调整带来的危害,一是要强化银行机构,尤其是中小银行对市场环境的信心,尽可能营造透明、稳定和公平的政策环境,提高经济政策的连续性及可预测性,避免政策朝令夕改等现象。二是中小型银行要尽快推动业务转型,提升自身创新能力与获取外部资源的能力,积极增强适应宏观经济环境的能力。

第二,本文发现,应对外部环境及其对自身行为的负向影响,是银行创新资产证券化的重要动机,因此应基于功能定位推动资产证券化发展,即银行若以提升资产流动性、优化风险管理渠道及缓解资本压力等目的推动资产证券化发展,应适当放松制度约束,为资产证券化功能效应的发挥提供充分的平台,甚至在制度和条件允许的情况下,渐进式推动以“真实出售”为核心的“表外化”模式。

第三,在经济政策不确定性环境下,亦要审慎看待银行资产证券化的发展。从发达国家经验可知,资产证券化也是一把“双刃剑”,在当前经济增长动力转换及防范系统性风险的过程中,监管部门一方面要鼓励以功能创新为目的资产证券化发展,为银行改善微观环境提供充分支撑;另一方面也要完善监管与制度框架,对资产证券化基础资产池质量、信息披露、信用评级和增级等方面做出规定,防止银行过度利用资产证券化的相关功能。

| [] |

陈小宪、李杜若, 2017, “信贷资产证券化的微观动因研究—基于中国商业银行数据的实证分析”, 《山西财经大学学报》, 第 2 期, 第 22-34 页。 |

| [] |

陈艳艳、程六兵, 2018, “经济政策不确定性、高管背景与现金持有”, 《上海财经大学学报》, 第 12 期, 第 94-108 页。 |

| [] |

高蓓、张明、邹晓梅, 2016, “资产证券化与商业银行经营稳定性:影响机制、影响阶段与危机冲击”, 《南开经济研究》, 第 4 期, 第 17-37 页。 |

| [] |

顾海峰、于家珺, 2019, “中国经济政策不确定性与银行风险承担”, 《世界经济》, 第 11 期, 第 148-171 页。 |

| [] |

顾夏铭、陈勇民.潘士远, 2018, “经济政策不确定性与创新——基于我国上市公司的实证分析”, 《经济研究》, 第 2 期, 第 109-123 页。 |

| [] |

郭红玉、高磊、史康帝, 2018, “资产证券化对商业银行流动性风险的影响——基于流动性缓冲视角”, 《金融论坛》, 第 2 期, 第 9-19 页。 |

| [] |

郭妍、韩庆潇, 2019, “盈利水平、支农服务与风险控制——农商行规模调整的理论分析与实证检验”, 《金融研究》, 第 4 期, 第 130-148 页。 |

| [] |

郝威亚、魏玮、周晓博, 2017, “经济政策不确定性对银行风险承担的影响研究”, 《经济问题探索》, 第 2 期, 第 151-159 页。 |

| [] |

花拥军、王冰、李庆, 2020, “企业社会责任、经济政策不确定性与融资约束—基于社会责任'累积-保险'效应的研究视角”, 《南方经济》, 第 11 期, 第 116-134 页。 |

| [] |

李佳, 2019, “资产证券化能否缓解银行信用风险承担?——来自中国银行业的经验证据”, 《国际金融研究》, 第 6 期, 第 57-66 页。 |

| [] |

李佳、黄雪宁, 2018, “商业银行资产证券化业务的影响因素研究”, 《现代财经》, 第 10 期, 第 61-78 页。 |

| [] |

刘红霞、幸丽霞, 2016, “商业银行信贷资产证券化行为动机研究——基于监管主导与市场选择的对比视角”, 《证券市场导报》, 第 1 期, 第 47-53 页。 |

| [] |

刘磊, 等, 2019, “经济政策不确定性、管理层治理与企业债务融资决策”, 《山西财经大学学报》, 第 11 期, 第 83-97 页。 |

| [] |

潘敏、袁歌骋, 2019, “金融中介创新对企业技术创新的影响”, 《中国工业经济》, 第 6 期, 第 117-135 页。 |

| [] |

饶品贵、岳衡、姜国华, 2017, “经济政策不确定性与企业投资行为研究”, 《世界经济》, 第 2 期, 第 27-51 页。 |

| [] |

申明浩、谢观霞、楚鹏飞, 2019, “经济政策不确定性对企业科技创新的影响”, 《广东财经大学学报》, 第 4 期, 第 101-112 页。 |

| [] |

宋全云、李晓、钱龙, 2019, “经济政策不确定性与企业贷款成本”, 《金融研究》, 第 7 期, 第 57-75 页。 |

| [] |

王朝阳、张雪兰、包慧娜, 2018, “经济政策不确定性与企业资本结构动态调整及稳杠杆”, 《中国工业经济》, 第 12 期, 第 134-151 页。 |

| [] |

温忠麟、张雷、侯杰泰、刘红云, 2004, “中介效应检验程序及其应用”, 《心理学报》, 第 5 期, 第 614-620 页。 |

| [] |

王晓、宁玉玲, 2019, “利率市场化对银行资产证券化动因的影响研究”, 《现代经济探讨》, 第 3 期, 第 23-33 页。 |

| [] |

杨海生、陈少凌、罗党论、佘国满, 2014, “政策不稳定性与经济增长——来自中国地方官员变更的经验证据”, 《管理世界》, 第 9 期, 第 12-23 页。 |

| [] |

张峰、刘曦苑、武立东、殷西乐, 2019, “产品创新还是服务转型:经济政策不确定性与制造业创新选择”, 《中国工业经济》, 第 7 期, 第 101-118 页。 |

| [] |

Affinito M., Tagliaferri E., 2010, "Why do (or did?) Banks Securitize their Loans? Evidence from Italy". Journal of Financial Stability, 6(4), 189–202.

|

| [] |

Aghion P, Jaravel X., 2015, "Knowledge Spillovers, Innovation and Growth". The Economic Journal, 125(583), 533–573.

|

| [] |

Alessandri, P., and M. Bottero, 2017, "Bank Lending in Uncertain Times", Banca D'Italia Working Paper 1109, April.

|

| [] |

Baker S. R., Bloom N. S., Davis J., 2016, "Measuring Economic Policy Uncertainty". The Quarterly Journal of Economics, 131(4), 1593–1636.

|

| [] |

Bordo M. D., Duca J. V., Koch C., 2016, "Economic Policy Uncertainty and the Credit Channel: Aggregate and Bank Level U.S. Evidence over Several Decades". Journal of Financial Stability(26), 90–103.

|

| [] |

Chi Q., Li W., 2017, "Economic Policy Uncertainty, Credit Risks and Banks' Lending Decisions: Evidence from Chinese Commercial Banks". China Journal of Accounting Research, 10(1), 33–50.

|

| [] |

Christian Farruggio, Andre Uhde., 2015, "Determinants of Loan Securitization in European Banking". Journal of Banking and Finance, 56(7), 12–27.

|

| [] |

Dell'Ariccia G, Igan D, Laeven L., 2012, "Credit Booms and Lending Standards: Evidence from the Subprime Mortgage Market". Journal of Money, Credit and Banking, 44(2-3), 367–384.

|

| [] |

Talavera O., Tsapin A., Zholud O., 2012, "Macroeconomic Uncertainty and Bank Lending: The Case of Ukraine". Economic Systems, 36(2), 279–293.

|

| [] |

Valencia F., 2017, "Aggregate Uncertainty and the Supply of Credit". Journal of Banking and Finance(81), 150–165.

|

| [] |

Wang Y., Chen C. R., Huang Y. S, 2014, "Economic Policy Uncertainty and Corporate Investment: Evidence from China". Pacific-Basin Finance Journal, 26, 227–243.

|