财政政策是国家宏观调控的重要工具,在后经济危机时代,保障我国经济的平稳运行离不开财政政策的大力支持。改革开放进行到今天,各项经济改革工作都已经步入深水区,在保持经济增长的压力下,财政政策的有效性一直是政府及学术界关注的焦点。为应对2008年全球经济危机,我国出台了“四万亿”的财政刺激计划。该计划虽然在一定程度上使我国率先实现了经济反弹,但是“四万亿”政策也造成了后续财政政策的乏力。在财政资金有限的情况下,政府面临财政政策选择的权衡问题。目前,我国已经踏过经济转型门槛,正处于全面实现小康社会、摆脱中等收入陷阱的关键阶段,高质量增长也成为新的经济增长目标。如何把有限的资金合理分配,发挥出更大效果,进而实现高质量增长是一个重要问题。

我国相关政府部门①多次提出:在减税降费的基础上,更要保证财政部要打好“铁算盘”、当好“铁公鸡”,不该花的钱“一毛不拔”。为践行中共中央的决策部署,聚力增效实施积极的财政政策,实现统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生的工作目的,需要注重财政政策有效性,重点加强有效的财政支出,从而在宏观经济转型、经济结构调整和全面深化改革等方面发挥积极的政策作用。此外,若想实现稳增长、惠民生的目标,需要施行有侧重点的财政政策。基础设施建设投资是财政支出政策的主要组成部分,只有着重于提升资源配置效率、促进居民消费、改善民生的生产性政府支出才是未来财政资金配置的主要方向。2019年中央政治局会议提出:要有针对性地、有效性地运用好逆周期调节工具,加强基础设施建设。因此, 合理评估基础设施建设支出的政策效应有利于提高中央政府逆周期工具的有效性。

① 内容来自与中华人民共和国财政部官网-政策解读http://www.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/caijingshidian/jjrb/201903/t20190308_3186478.html

从各国实践的经验来看,在经济增长乏力的阶段,可以通过减税和财政支出两种财政手段刺激经济,从而实现经济反弹。从GDP核算公式可以看出,当国家增加政府支出或者减少税收时,一方面可以直接计入GDP,另一方面还可以通过挤入消费和投资的方式影响GDP增长。作为政府支出方式之一的基建支出具有改善民生、提高资源配置效率的特点,而结构性减税兼具刺激GDP和改善结构性问题的功效。在如今我国财政收支矛盾的大背景下,“不要浪费一分钱”是目前我国财政支出的一大原则,政策选择存在着取舍。一笔财政资金用于基础设施建设带来的产出效应大,还是用于减税的产出效应更大, 不同地区的选择是否一致问题也要进一步讨论与研究。当前对包含基建投资的财政政策选择问题的研究还有待丰富,本文利用动态一般均衡模型比较基础设施建设支出的财政政策效应和结构性减税政策的宏观产出效应,进一步讨论不同地区内的政策选择问题,并为当前财政压力下的政策选择提出了建议。

二、文献综述凯恩斯的需求管理理论让世界走出了20世纪的经济大萧条,从此以财政政策为代表的宏观政策成为各国政府的主要经济手段。凯恩斯的需求管理理论中提出,税收和政府支出都会对经济造成超过自身变化规模的乘数效应。尽管上个世纪以卢卡斯、弗里德曼为代表的新自由主义经济学提出“理性预期”理论,使得财政政策无效论盛行,进而抑制了凯恩斯主义的发展。在新自由主义理论对财政政策效果的质疑下,一大批新凯恩斯流派的经济学家从“不完全竞争”和价格黏性的角度,结合新自由主义理论的微观基础,为财政政策调控可以有效稳定经济波动、促进经济增长提供了新的证明(Gali, 2007)。随着2008年经济危机的爆发,各国相继通过财政刺激脱离了经济萧条的深渊, 中美两国更是出台了大规模的财政刺激计划②,使得财政政策研究重新回归学术研究舞台。

② 美国于2008年出台7000亿美元财政刺激计划。

关于扩张性财政政策的宏观效应,学术界一直是存在分歧的。早有新自由主义提出的财政政策无效论,也有基于RBC模型的新古典宏观经济学认为扩张性财政政策虽然会带来产出增长,但是政府支出会挤出私人消费的理论。Blanchard and Perotti(2002)是最早用结构VAR方法估计了财政刺激会给经济带来正向产出效果。Furceri and Sousa(2011)从真实经济周期理论出发,发现扩张性财政政策的明显的挤出效应。但Gali认为在新凯恩斯模型下,财政政策的产出挤入效应是得到证据支持的。Gali(2007)建立一个具有异质性家庭的DSGE模型,认为政府支出的“挤入效应”与经济中李嘉图家庭的比重息息相关。Mertens and Raven(2012)则在Gali的基础上,发现未来的预期会直接影响政府支出乘数的大小。国内学者也在新凯恩斯主义框架下作了很多研究。王文甫(2010)研究发现经济中流动性约束家庭的比例大于非流动性约束家庭,那么具有外部性的政府支出对消费具有正效应。饶晓辉、刘方(2014)认为政府生产性公共资本可以提高要素的边际生产率,从长期来看,政府生产性支出会对经济产生“挤入”效应。财政乘数是衡量财政政策宏观效应的有效工具,田国强、王文静(2014)建立了一个包含政府消费和私人消费互补性、政府投资外部性和财政规则内生性的DSGE模型,估计的政府投资乘数高达6。张开、龚六堂(2018)则利用开放条件下的DSGE模型估算的政府支出乘数超过2。陈登科、陈诗一(2017)把金融摩擦和超低利率同时纳入DSGE模型后估算的财政支出乘数为3.44。

税收政策是财政政策研究的另一个方向,也有很多学者在新凯恩斯主义的框架下探究其政策效应。Gali(2007)提出了财政税收政策宏观经济效应比较的概念,他认为比例税会影响产出而总量税不会影响经济。Leeper et al.(2010)最先把结构性税收工具纳入NK框架下讨论产出乘数效应。Christiano et al.(2011)认为:当货币政策遵循“泰勒规则”、名义利率存在“零下限”约束时,比例税规则下的财政支出乘数效应更大。国内学者对结构性减税的研究也有很多。卞志村、胡恒强(2016)研究发现结构性减税和政府支出通过影响政府实际债务而造成对经济波动的影响。对于政府支出政策和税收政策的政策选择问题,卞志村、杨源源(2016)建立DSGE模型讨论了我国的政府支出与结构性减税的宏观经济效应,认为结构性减税的具有更好的经济扩张作用。张岩(2019)的研究发现转移支付与减少劳动税是更好的财政政策选择。

综上,国内外学者对财政支出和税收的宏观经济效应做出的研究已有很多,但是基于新凯恩斯模型的研究还有待丰富。结合现有文献来看:(1)现有的基于动态一般均衡模型讨论财政支出政策的文献(饶晓辉、刘方,2014;卞志村、杨源源,2016;张开、龚六堂,2018)均关注政府投资性支出对于经济波动的影响,但这不能等同于基础设施建设支出。此外,尽管很多学者均认为政府投资支出具有外部性,但大多数研究都假定政府投资性支出仅影响生产者的要素配置,忽略了支出存量对居民的影响。如李平等(2011)、杨子晖(2009)及冉光和、李涛(2017)等文献均证实了基础设施支出的存量对居民消费有很强的补充效应。所以基于动态一般均衡模型讨论财政支出的经济影响的研究存在补充空间。(2)结合现有关于基础设施建设的影响经济增长的相关文献来看,如王晓东等(2014)、廖茂林等(2018)、杨茜、石大千(2019)等研究均通过实证分析的方法探究基建支出对经济增长的影响,并没有在具有微观基础的一般均衡模型的基础上进行讨论。所以,建立具有微观基础的动态一般均衡模型来讨论基建支出的影响机制是对现有研究的丰富。(3)很多学者(卞志村、胡恒强,2016;卞志村、杨源源,2016;张岩,2019)同时把财政支出政策与税收政策的宏观效应置于统一框架讨论,从经济波动的角度进行相关研究,而不是直接比较结构性税收政策和政府支出政策的乘数增长效应。因此,本文在此基础上做出以下拓展:首先,本文建立了一个包含消费惯性、价格粘性、政府基建支出、结构性税收政策、投资调整成本、财政规则内生化的NK-DSGE模型,把基建支出政策和结构性税收政策置于统一的DSGE框架下进行研究,并探讨基建支出政策和结构性减税政策的政策选择问题。其次,政策选择问题实为政策福利效应的比较问题。本文利用Mountford and Uhlig(2009)的方法计算了结构性减税的税收乘数和基建支出的支出乘数,拓展了财政政策福利效应的研究。最后,本文丰富了基建支出基于动态一般均衡模型的研究。一方面,根据范庆泉等(2015)的研究重新校准生产性基础设施建设支出;另一方面,提出基建支出不仅可以提高生产者的资本配置效率,还可以直接通过改善消费环境,降低消费成本的方式影响居民消费。因此,本文把同时影响生产和消费的双重外部性作为基建支出的特征纳入模型进行讨论。本文随后框架如下:第三部分为新凯恩斯框架下的模型,第四部分为相关的校准与估计,第五部分为政策效应分析与政策乘数比较,第六部分为结论建议。

三、新凯恩斯框架下的DSGE模型本文构建动态随机一般均衡(DSGE)模型模拟经济中各变量的相互作用。参考Gali(2007)的基准模型,本文加入了消费惯性、投资调整成本、结构性税收、政府生产性基建支出双重外部性、财政规则内生化特征,构建基本的NK-DSGE模型如下:

(一) 家庭部门假设经济中有无限期存在的代表性家庭,其追求一生效用的最大化。代表性家庭的效用函数由消费Ct和劳动时间ht定义。代表性家庭的目标函数可以表示为:

| $ max {E_t}\sum\limits_{t = 0}^\infty {{\beta ^t}} [\frac{{{{({C_t} - v{C_t} - 1)}^{1 - \sigma }}}}{{1 - \sigma }} - \chi \frac{{h_t^{1 + \varphi }}}{{1 + \varphi }}] $ | (1) |

其中,β是主观贴现因子,σ是家庭跨期替代弹性的倒数,φ是家庭劳动力供给弹性的倒数,χ是劳动力供给的相对效用权重。ν表示消费习惯的影响系数,即上期消费对当期效用产生的影响,若ν越大,那么说明当期的消费带来的效用越小。其中考虑到政府生产性基建支出具有双重外部性特征,其中第一重特征就是基建支出存量会通过提升居民平均消费倾向,持续挤入居民的消费。所以本文根据Christiano(1992)的方式定义Ct即期消费是家庭私人消费Ct*和政府生产性基建支出存量Gt的函数, Ct=C*+θGt。其中关键参数θ是度量政府生产性支出存量对消费的互补性,θ>0时,政府支出对消费存在互补关系①

①

代表性家庭的预算约束为:

| $ (C_t^* + {I_t}) \cdot (1 + \tau _t^c) + \frac{{{B_t}}}{{{P_t}}} = (1 - \tau _t^n) \cdot {w_t}{h_t} + (1 - \tau _t^k) \cdot r_t^k{K_t} + (1 + r_t^b) \cdot \frac{{{B_{t - 1}}}}{{{P_t}}} $ | (2) |

其中,Pt是当期价格水平,It为总投资量,Bt是代表性家庭持有的政府债务,rtb和Rtk分别是国债的回报率和资本收益率,wt是实际工资,Kt为资本存量。τtc, τtk, τtn分别表示当期政府对消费、资本收入和劳动收入征收的税率。

标准的NK-DSGE模型假定投资过程中资本存量可以不受限制地在各时期之间相互转移,当某外生冲击影响最优资本存量的时候,厂商可以通过调整投资决策,使资本无需任何成本的情况下保持当期最优。但现实中,由于厂房、机械等固定成本的存在,物质投资的投资周期很难配合投资决策,造成沉没成本的存在。因此,本文仿照Christiano et al.(2005)的投资调整设定,最终资本积累方程如下:

| $ {K_{t + 1}} = \left[ {1 - \frac{\gamma }{2}{{\left( {\frac{{{I_t}}}{{{I_{t - 1}}}} - 1} \right)}^2}} \right] \cdot {I_t} + (1 - \delta ){K_t} $ | (3) |

上式中,δ表示私人资本折旧率,γ为投资调整成本的灵敏度参数。

则根据上文最优化方程与约束条件解出代表性家庭的跨期最优的一阶条件为:

| $ {\lambda _t}(1 + \tau _t^c) = {({C_t} - \nu {C_{t - 1}})^{ - \sigma }} - \beta \nu {E_t}{({C_{t + 1}} - \nu {C_t})^{ - \sigma }} $ | (4) |

| $ {\lambda _t} = {E_t}\beta {\lambda _{t + 1}} \cdot (1 + r_t^b)/{\pi _{t + 1}} $ | (5) |

| $ \frac{{1 + \tau _t^c}}{{{q_t}}} = 1 - \frac{\gamma }{2}{\left( {\frac{{{I_t}}}{{{I_{t - 1}}}} - 1} \right)^2} - \frac{{\gamma {I_t}}}{{{I_{t - 1}}}} \cdot \left( {\frac{{{I_t}}}{{{I_{t - 1}}}} - 1} \right) + \frac{{\beta {E_t}{\lambda _{t + 1}}}}{{{\lambda _t}}} \cdot \frac{{{q_{t + 1}}}}{{{q_t}}} \cdot {\left( {\frac{{{I_{t + 1}}}}{{{I_t}}}} \right)^2} \cdot \gamma \cdot \left( {\frac{{{I_{t + 1}}}}{{{I_t}}} - 1} \right) $ | (6) |

| $ {{u_t} = \beta {E_t}[{\lambda _{t + 1}}{\kern 1pt} r_{t + 1}^k \cdot (1 - \tau _{t + 1}^k) + {u_{t + 1}} \cdot (1 - \delta )]} $ | (7) |

| $ {\chi h_t^\varphi = {\lambda _t}{\kern 1pt} {w_t} \cdot (1 - \tau _t^n)} $ | (8) |

上组式中分别是居民消费、债务、投资、资本、劳动的最优条件。其中ut, λt分别表示私人资本的影子价格和消费的影子价格。二者之比就是qt,即托宾Q。πt+1=Pt+1/Pt,此处定义为通货膨胀率。

(二) 企业部门本文和常规NK-DSGE模型一样,以Dixit and Stiglitz(1977)垄断竞争模型为基础,假定中间产品厂商所在市场为垄断竞争市场,厂商对各自的商品具有垄断定价权,生产连续分布的产品j,最终品厂商所在市场是完全竞争市场,通过对中间产品打包生产成最终产品。

1. 最终产品厂商(零售商)假设最终品厂商的生产函数为不变替代弹性的CES形式:

| $ {Y_t} = {\left( {\int_0^1 {Y_{j,t}^{\frac{{ \epsilon - 1}}{ \epsilon }}} dj} \right)^{\frac{ \epsilon }{{ \epsilon - 1}}}}( \epsilon > 1) $ | (9) |

上式中,Yt为产出,Yj.t表示中间产品数量,

| $ {{Y_{j,t}} = {Y_t} \cdot {{\left( {\frac{{{P_t}}}{{{P_{j,t}}}}} \right)}^ \epsilon }} $ | (10) |

| $ {{P_t} = {{\left[ {\int_0^1 {P_{j,t}^{1 - \epsilon }} dj} \right]}^{\frac{1}{{1 - \epsilon }}}}} $ | (11) |

对于中间品厂商,本文采用生产函数形式与田国强、王文静(2014)的相同,即把基建支出作为公共生产性支出作为生产要素的一员加入生产函数中,投入的生产要素分别为私人资本、劳动和政府生产性支出。如同田国强、王文静(2014)、饶晓辉、刘方刘方(2014)和刘海波等(2019)一样,假设私人生产要素规模报酬不变,而加入生产性基建支出存量后,整体生产函数规模报酬递增,即:

| $ {y_t} = {A_t}{\kern 1pt} K_t^\alpha {\kern 1pt} h_t^{1 - \alpha }{\kern 1pt} G_{t - 1}^g $ | (12) |

其中,A是全要素生产率,Gt是基建支出存量,α是私人资本的产出贡献份额,g是生产性资本的产出弹性。根据刘生龙、胡鞍钢(2010)的实证研究,中国政府的公共投资会影响各要素的边际生产率从而对经济起到正外部性的作用,这也是上文提到的政府生产性支出具有双重外部性的第二重作用的所在。上述生产函数能较好刻画政府投资行为的经济影响。同私人资本一样,生产性资本积累也遵循一定规律:Gt=1-δgGt-1+IGt。其中δg是政府资本折旧率,IGt是政府当期生产性基建支出流量。M Ct是名义边际成本,由厂商的要素的最优化条件方程为:

| $ {{K_t} = \alpha \cdot M{C_t} \cdot {y_t}/r_t^k} $ | (13) |

| $ {{h_t} = (1 - \alpha ) \cdot M{C_t} \cdot {y_t}/{w_t}} $ | (14) |

| $ {M{C_t} = {A^{ - 1}}G_t^{ - \theta }{{\left( {\frac{{{w_t}}}{{1 - a}}} \right)}^{1 - a}}{{\left( {\frac{{{r_t}}}{a}} \right)}^a}} $ | (15) |

本文遵从NK-DSGE模型通行的Calvo(1983)价格粘性的设定方式,假设每期每个厂商可以自由调价,概率为(1-ψ)。其中ψ是外生的,独立于历史更新次数。根据此黏性价格的设定,可得生产者价格服从该定价规则:

| $ \dot P_t^{1 - \epsilon } = \int\limits_0^\psi {\dot P_{t - 1}^{1 - \epsilon }} dj + \int\limits_0^\psi {P_t^{*1 - \epsilon }} dj $ | (16) |

其中Ṗ*表示所有在t期可以调整价格的企业制定的新的最优价格,

| $ max {E_t}\sum\limits_{s = 0}^\infty {{{(\beta \psi )}^s}} \cdot \frac{{{\lambda _{t + s}}}}{{{\lambda _t}}} \cdot [\dot P_{jt}^*{Y_{t + s}}(j) - M{C_{t + s}}{Y_{t + s}}(j)] $ | (17) |

其中,

| $ \dot P_t^* = \dot P_{jt}^* = \frac{\psi }{{\psi - 1}} \cdot {E_t}(\frac{{\sum\nolimits_s^\infty {{\lambda _{t + s}}} M{C_{t + s}}{{\dot P}^ \epsilon }_{t + s}^*{Y_{t + s}}{{(\beta \psi )}^s}}}{{\sum\nolimits_s^\infty {{\lambda _{t + s}}} \dot P_{t + s}^{ \epsilon *}{Y_{t + s}}{{(\beta \psi )}^s}}}) $ | (18) |

减税降费是我国财政政策的头等大事。目前很多文献对于财政政策的分析都是基于总量研究,比如饶晓辉、刘方刘方(2014)、王立勇、纪尧(2019)等都是将政府税收部分设置为总量税形式,这是有待丰富的。我国目前处于结构性减税的关键时期,把总量税形式改为结构性比例税形式更贴近中国结构性减税的实际,能更丰富本文关于财政政策选择的研究。所以本文将税收分为消费税、劳动税、资本税,深化分析财政政策行为。财政当局通过对居民消费、投资、资本、劳动收入收税为政府基建支出进行融资,并满足以下政府预算约束:

| $ \frac{{{B_t}}}{{{P_t}}} + \tau _t^kR_t^k{K_t} + \tau _t^c \cdot ({C_t} + {I_t}) + \tau _t^n{\kern 1pt} {w_t}{\kern 1pt} {h_t} + \tau _t^e{\kern 1pt} {Y_t} = GC + I{\kern 1pt} {G_t} + \frac{{(1 + r_t^b) \cdot {B_{t - 1}}}}{{{P_t}}} $ | (19) |

基建支出作为政府支出重要工具之一。为了国家经济发展的考虑,中央政府直接规划基建投资,所以可以把基建支出视为外生冲击。ϕgy是基建支出对产出变化的反应弹性。对于税收冲击,本文参考Leeper et al.(2010)和王国静、田国强(2014)的研究,把政府的税收规则内生化设定为如下形式:

| $ {I{{\hat G}_t} = {\rho _g}I\hat G_{t - 1}^g + (1 - {\rho _g}) \cdot {\phi _{gy}}{{\hat Y}_t} + e_t^{IG}} $ | (20) |

| $ {\hat \tau _t^c = {\phi _{cy}}{{\hat Y}_t} + \hat u_t^c,\hat u_t^c = {\rho _c}\hat u_{t - 1}^c - e_t^c} $ | (21) |

| $ {\hat \tau _t^n = {\phi _{ny}}{{\hat Y}_t} + \hat u_t^n,\hat u_t^n = {\rho _n}\hat u_{t - 1}^n - e_t^n} $ | (22) |

| $ {\hat \tau _t^k = {\varphi _{ky}}{{\hat Y}_t} + \hat u_t^k,\hat u_t^k = {\rho _k}\hat u_{t - 1}^k - e_t^k} $ | (23) |

其中,“^”表示各经济变量对稳态的偏离,下同。弹性参数ϕcy≥0, ϕny≥0, ϕky≥0刻画了政府生产性支出、消费税、资本税、劳动税政策对产出的反应弹性;上述公式是把税收政策内生化于经济系统中,税收调整具有平滑机制的同时也受到产出的影响, 体现了税收工具的自动稳定器功能。

参照朱军(2015)的研究,假定货币政策是基于预期通货膨胀和产出缺口的利率规则方程——扩展的Taylor规则。在调控经济波动和通货膨胀方面,价格型规则比数量型规则更加有效。因此定义无风险名义利率rn,假定央行实行利率规则的货币政策方程:

| $ \hat r_t^n = {\rho _r}\hat r_{t - 1}^n + (1 - {\rho _r}) \cdot [{\phi _{r\pi }}{\hat \pi _t} + {\phi _{ry}}{\hat Y_t}] + e_t^r $ | (24) |

式中,ρr表示利率平滑参数,φrπ, φry分别是通过膨胀和产出对名义利率的反馈系数。名义利率的变动根据通涨和产出变化。etr为外生货币政策冲击①,服从均值为0,标准差为1的正态分布。

① 本文暂时不考虑货币政策冲击。

(五) 市场出清如前文所述,结合代表性家庭的预算约束,代表性厂商的要素需求最大化条件,以及政府部门的预算约束,最终得到市场出清方程:

| $ Y = C_t^* + {I_t} + I{G_t} + GC + \frac{\gamma }{2}{\left( {\frac{{{I_t}}}{{{I_{t - 1}}}} - 1} \right)^2} \cdot {I_t} $ | (25) |

整个系统的均衡定义如下:各个经济主体在给定初始稳态和预算约束的条件下实现自身的最优化。代表性家庭实现效用的最大化,生产者实现成本的最小化,厂商实现利润的最大化,各个市场出清。

四、模型校准 (一) 基本参数校准本文在对以上模型求解所构成的动态系统脉冲响应分析前,需要对模型的参数进行校准。校准的参数大小需要符合我国经济运行的内在逻辑和基本的经济学常识。因此本文的校准结果主要选自以往有关中国经济分析的文献和其他学者做的相关研究。表 1给出相关参数汇总。

| 表 1 参数校准结果 |

关于贴现因子β,参照1.95%的一年期存款收益率和2.53%的一年期国债收益率,以及2%的CPI涨幅,再参照国内大多数学者的设定,如王文甫(2010)、王国静、田国强(2014)等,最终取整值为0.98;按照惯例,通常私人资本季度折旧率δ普遍认为达到0.025,折算为年度则为0.1,如王国静、田国强(2014),刘海波等(2019);本文设置消费跨期替代弹性σ的倒数为2;家庭提供劳动里的相对效用权重χ,此处借鉴张开、龚六堂(2018)等相关学者研究,设为3;对于本文关键参数基础设施建设投资支出存量对居民效用的互补性反馈弹性系数θ,本文根据冉光和、李涛(2017)的研究,取均值水平定义θ=0.06。

2. 厂商参数基建支出的产出弹性g借鉴王国静、田国强(2014)等学者取值0.06;年度公共资本折旧率按照刘海波等(2019)的假设,公共资本的折旧相对与私人资本折旧而言是相对较低的,采取δg=0.05;中间产品间的替代弹性ε参考刘海波等(2019)等设为6;关于价格黏性参数,参考梅冬州、龚六堂(2011)及许志伟等(2011)设为0.75。根据中国1996年第1季度至2017年第4季度劳动者报酬占国内生产总值份额的平均值(0.46左右),考虑到中国资本贡献率偏高,因此将生产函数中私人资本份额参数α校准为0.6。

3. 政府参数稳态时的各种税率是通过对近十年我国税率年度数据的计算而来,该方法是借鉴刘海波(2019)所采用的方法。通过计算后取整为劳动税、消费税和资本税的稳态赋值。本文定义劳动有效税率、消费有效税率、资本有效税率和企业所得税率的稳态分别为:

考虑外生冲击变量的参数以及消费习惯v、劳动供给弹性的倒数φ和投资成本调整参数γ,这部分的弹性系数没有通用的标准,所以通过贝叶斯估计方法,选用2007年第1季度至2017年第4季度的总产出、固定资产投资、社会消费品零售总额、国家财政支出以及消费者价格指数等季度数据①,对以上参数进行估计。先给定各参数的先验分布和初始均值,然后基于MH(Metropolis-Hastings)算法随机抽样20000次MMC模拟进行MH随机抽样后得到MCMC收敛性检验结果和参数估计结果。各估计参数的先验分布类型、均值标准差均借鉴Leeper et al.(2010)、张佐敏(2013)、王国静、田国强(2014)、饶晓辉、刘方刘方(2014)、卞志村、杨源源(2016)等的设定。表 2给出相关结果。

| 表 2 参数的估计结果 |

① 数据来源于中经网统计数据库与CEIC数据库。

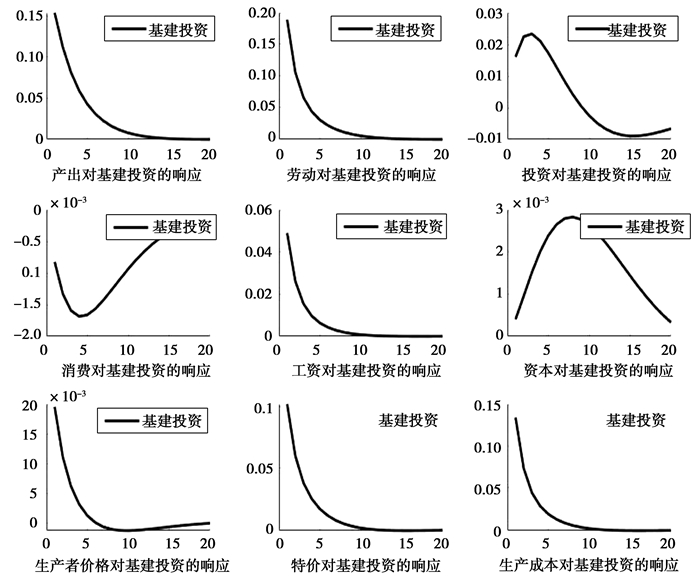

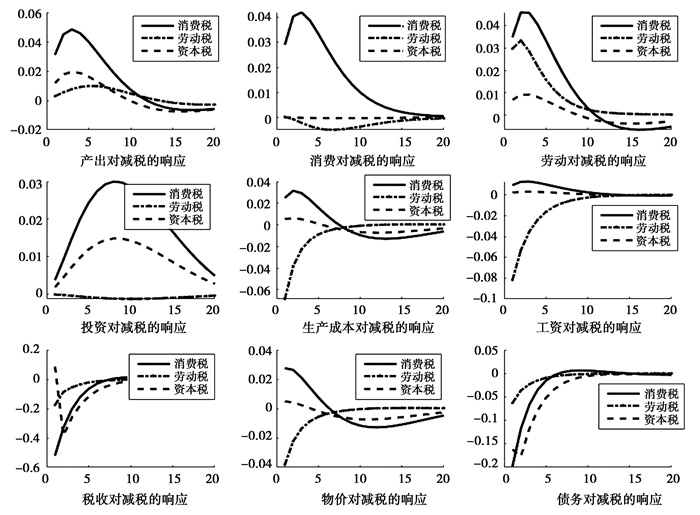

五、动态模拟与政策乘数分析本文构建包含中国经济特征的NK—DSGE模型就是为了模拟政府基建支出与税收政策冲击对经济的影响。本文将政府基建支出和结构性税收变量视为外生,分析各政策发生突然变动后,经济中各变量的相互影响情形。图 1、图 2分别是各经济变量受到基建投资支出冲击与结构性减税冲击:消费税冲击、劳动税冲击、资本税冲击(冲击大小为1单位的标准差②)后的脉冲响应图。

|

图 1 政府基建支出对经济变量的影响 |

|

图 2 结构性成税冲击脉冲响应 |

② 本文分析的是积极的财政政策,所以政府生产性支出发生一单位的正向冲击,即增加1%的支出冲击;其他税收政策为一单位的负向冲击,即税收减少1%的减税冲击。

(一) 政府生产性支出(即基建投资支出)冲击图 1依顺序显示政府基建支出冲击对产出、劳动、税收、消费、实际工资、投资、生产者价格、物价水平和生产成本的影响。从图中可以发现基建投资支出增加,因其具有双重外部性特征,所以在挤入了产出的同时,大大削弱了对消费的基础效应。产生该现象的原因在于政府支出带来的税收和债务的发行会对消费者造成财富的负效应,而基础设施建设为主的生产性支出存量对私人消费长期中存在正向促进作用,所以政府生产性基建支出弥补了该部分损失。除此之外,消费者价格短期内升高又迅速恢复至稳态水平附近,这说明生产性支出的增加带来了大量需求,造成物价飞升。与此同时,政府投资支出带动了私人投资,进而带动了要素需求上升,使工资上涨,刺激了大量劳动供给增长。王文甫(2010)把工资水平的上升解释为政府支出的正向效应。财富缩水和工资上升共同激发了居民的劳动供给,劳动很快回归稳态水平。与此同时,由于政府投资产生“挤入效应”,投资的增加有利于私人资本存量的积累。该现象说明基础设施投资带来的要素配置效率和边际生产力的提升,不仅作用于企业也作用于居民部门。私人资本伴随着投资的上升,不仅有利于全社会的资本积累,对社会的长期发展也具有十分重要的意义。如今我国正处于跨越“中等收入陷阱”的关键时期,保持高投资率有利于保持我国经济增速稳定,且保持投资平稳增长状态,有利于我国经济踏上新台阶。对税收和政府实际债务的脉冲响应的观察发现,政府生产性基建支出的双重外部性促进了居民就业和投资,使得短期内政府债务低于稳态水平的同时税收大量增加。但长期来看,增加基建支出仍会造成政府实际债务的增长。这说明随着支出的边际报酬递减,政府短期后就会面对债务积压问题,只有解决长期中政府支出的债务问题,才会更有利于发挥基础设施建设的外部性作用。

(二) 结构性减税负向冲击图 2展示出了三种结构性减税对经济的影响情况。从产出的响应图看出结构性减税作为积极的财政政策都达到了刺激经济增长的政策目的,只是政策效果出现明显差异。减少消费税通过刺激居民消费的方式直接挤入了产出, 减少劳动税通过大幅度刺激劳动供给的方式促进了产出增长, 减少资本税则通过促进投资的方式实现了产出增长。但结构性减税政策的产出效应是否与基建支出可以类比,还需要后续研究证明。从消费的脉冲图来看,消费税的政策效应最大,这也和减少消费税的政策初衷相契合;资本税的政策效应与劳动税的效果相似,而劳动税的减少造成了劳动供给增加,联动带来的工资降低对居民带来的财富负效应,从而短期内对消费的影响非常弱。从劳动税的脉冲图可以看出,减少劳动税直接刺激了居民提供劳动,这是减少劳动税的直接政策目的。减少消费税和资本税均带来了投资的增加,这也间接解释了二者对产出的政策效应较大的原因。结构性减税对税收收入的减少也存在差异性,所以税收政策的乘数效应还需要进一步计算。减税政策造成的产出增加对生产成本和物价均存在短期刺激效应,但长期内均趋于稳定。劳动税的减少促进了劳动供给,所以造成工资降低,对生产成本和价格有一定的负向影响。消费税和资本税的减少促进了投资,激发了消费,也必然会造成物价和生产成本上升。减税政策最大的政策亮点在于通过结构性减税政策组合而实现多重政策目标。比如,同时减少劳动税和资本税可以实现挤入投资和提高劳动供给两个政策目标。减少资本税可以挤入投资,但是会导致劳动供给减少,而同时减少劳动税可以有效促进劳动供给,抵消减少资本税对劳动的冲击。除此之外,结构性减税造成的政府债务规模的降低,是基建支出政策所不具备的。减税之所以可以造成政府债务规模降低,背后的逻辑是因为政府通过债务平衡预算,税收与上期债务共同支撑政府支出和当期债务以平衡预算。由于税收乘数小于支出乘数,减税的产出效应小于支出的产出效应。财政支出与产出成比例,减税造成的产出增加带来的支出规模变动小于减税的规模,当期的债务必然减少才能满足政府预算等式平衡。所以对于财政压力较大的政府来说,减税是十分具有吸引力的政策选择。

(三) 财政政策效应的比较总体来看,政府基础设施建设支出和结构性减税尽管在影响机制上存在差异,比如消费税大幅刺激了居民消费、劳动税大幅刺激了劳动供给等,但是所有政策最终均刺激了产出增长,一定程度上都达到了积极的财政政策的目的。那么在固定的财政资源下,究竟是把资金投放在一般支出端以基础设施投资形式支出带来产出效应大,还是在税收收入端削减相同规模的税收所带来的产出效应更大?比较这两种类型的财政政策产出乘数,将会直观给出这个问题的答案。两种政策的比较也为有限财政资金的用途选择提供指导。

在无法给出支出乘数的显性表达式时,将通过冲击后的脉冲响应函数进行数值计算政策乘数。由于脉冲响应图反映的只是变量对自身稳态的偏离程度,而不是实际值,所以有必要根据其变动幅度估计出实际值变动进而得出支出乘数。计算财政政策产出乘数的方法是根据Mountford and Uhlig(2009)研究中的方法,将财政支出乘数分为当期乘数和现值乘数。当期乘数即当前期政府支出对产出的效果,只强调当前期的效果;现值乘数即根据利率的时间变化将实际值折算为初期现值后计算乘数,具体如式(26)。

本文为了更直观比较财政政策的政策效果,仿照上式定义构建了税收乘数。其中ΔT是税收收入变动。根据经济学教科书上的关于税收乘数的定义:每单位税收变动对产出的影响,减税使税收乘数为负,加入负号让乘数为正,具体如式(27)。其余乘数定义不变。

| $ {\frac{{\varDelta Y}}{{\varDelta G}}(k) = \frac{{{E_t}\sum\nolimits_{i = 0}^k {(\prod\nolimits_{z = 0}^i {r{{_{t + i}^n}^{ - 1}}} )} \varDelta {Y_{t + i}}}}{{{E_t}\sum\nolimits_{i = 0}^k {(\prod\nolimits_{z = 0}^i {r{{_{t + i}^n}^{ - 1}}} )} \varDelta {G_{t + i}}}}} $ | (26) |

| $ {\frac{{\varDelta Y}}{{\varDelta T}}(k) = - \frac{{{E_t}\sum\nolimits_{i = 0}^k {(\prod\nolimits_{z = 0}^i {r{{_{t + i}^n}^{ - 1}}} )} \varDelta {Y_{t + i}}}}{{{E_t}\sum\nolimits_{i = 0}^k {(\prod\nolimits_{z = 0}^i {r{{_{t + i}^n}^{ - 1}}} )} \varDelta {T_{t + i}}}}} $ | (27) |

由表 3的乘数结果可以直观看出各种财政政策的短期和长期产出效应以及长期变化趋势。观察基建支出乘数,我们发现其政策乘数十分稳定,产出乘数大于1①,这意味着具有双重外部性的基础设施建设投资具有持续的积极影响。通过观察政策乘数,基建支出乘数观察期内的最大乘数效应为1.58,长期平均现值乘数效应为0.44,这说明以基础设施建设投资为主的生产性支出短期内通过提高资源配置效率、保障居民民生需求、提高代表性家庭的效用等途径,具有一定的产出效应,带来的产出收益大于其投入成本。此时政府支出的“挤入效应”不同于以往的“挤出效应”,是因为基建支出的双重外部性特征在发挥作用。当财政资金有限时,加大这种类型的财政支出短期内是有意义的。

| 表 3 不同政策乘数结果 |

① 这也与张开、龚六堂(2018)、陈登科、陈诗一(2017)等文献从多种角度测算的政府投资支出乘数具有相似性。

根据表 3的税收乘数计算结果,税收乘数当期乘数均表现出小于基建支出乘数的特征,但结构性减税的长期平均乘数为0.53,大于基建平均支出乘数,这说明结构性减税从长期来看是较为有效的财政政策。具体来看,消费税的乘数效应十分明显,而劳动税和资本税的乘数较小且差距并不明显。消费税的当期乘数最大,达到0.58,长期中平均乘数为0.33。而资本税和劳动税的乘数效应较弱,长期平均乘数分别贡献0.1和0.07。结构性减税政策是一项具有长期效应的支出政策,总体平均乘数为0.5,大于基建支出乘数的长期平均水平。

总而言之,减税政策之所以没有政府基建支出的产出效应大,是因为前者政策并不具备外部性特征。消费者和生产者两个层面的双重外部性特征决定了后者的产出效应具有有效性、持久性。正如文一(2016)提出,基础设施是市场的基础,要想更持久有效发展自身经济,发挥市场的作用,进行基础设施投资是有利的选择。比较两种类型的财政政策,在财政资金紧张的情形下,减税和生产性支出还是各有优势:虽然基建类型的生产性支出具有较强的乘数效应,但是结构性减税具有结构性特征,政策效应更有针对性,而且减税的长期政策效应更加明显,这是支出政策所不具备的。这意味着政策决策的背后还需要其他信息多方面考虑。

(四) 不同地区的财政政策选择讨论基建支出离不开与现实情况相结合。我国幅员辽阔,各地区的发展水平存在差距,这种差距决定各地区的政策选择不是“一刀切”的过程。所以本文针对不同发展水平的地区实行减税或者基建政策可能出现的差异效果进行进一步研究。

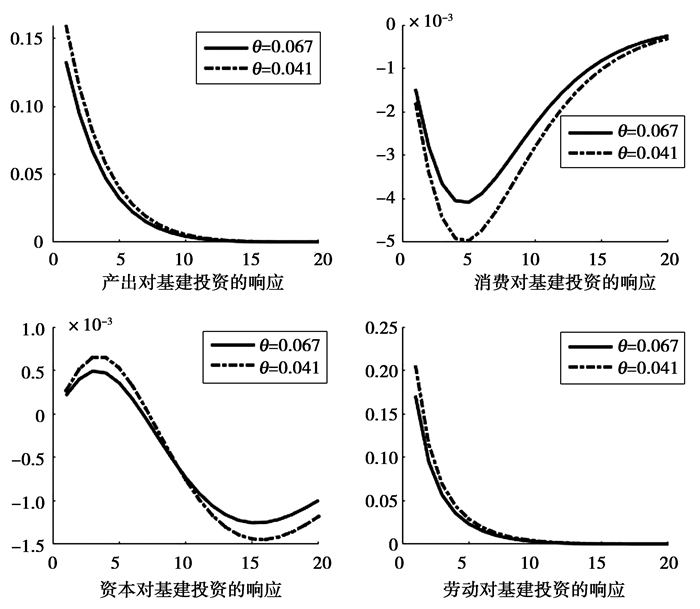

回想模型中对家庭部门的设定,我们设定政府基建支出存量对居民效用存在Ct=C*+θGt形式的影响机制。此处θ是影响基建支出对居民影响的关键参数。本文按发展水平把我国分为发达地区和欠发达地区,根据冉光和、李涛(2017)的研究结论,我们认为基建支出对发达地区和欠发达地区存在不同的产出效应。发达地区已经存在较为完善的基础设施体系,而欠发达地区的基础设施体系还不完全,此时不同地区的基建支出的边际效用必然存在差异:落后地区的基建支出会带来更明显的效果。根据冉光和(2017)的研究,本文令关键参数θ=0.067或0.041,前者是学者测算基础设施建设对欠发达地区消费的边际效应,后者是学者测算对发达地区的边际影响系数。冉光和(2017)的实证分析认为基建设施建设对欠发达地区消费的边际效应大于发达地区的边际效应水平。分别代入参数后得到的基建支出的效果如图 3。

|

图 3 不同地区的基建政策脉冲响应图 |

根据图 3我们发现对欠发达地区的基建支出可以通过对私人消费的挤出效应更弱。但长期来看,与发达地区的基建支出政策相比,在发达地区进行基建支出的产出效应更加明显。基建支出在发达地区的政策效果更大是得益于基建支出对发达地区引致了当地私人投资的更大幅度的增长。与此同时,欠发达地区的劳动供给的增长幅度也略小于发达地区的增长水平。基建支出对不同地区的具有不同的产出效应就决定了各地区的减税和基建支出的政策选择存在不同的均衡,应该做到具体问题具体分析,而不能一刀切。

我们进一步测算①不同地区的基建支出乘数和结构性税收乘数,为方便比较合计三种结构性税收同时减税时的乘数效应。表 4是根据测算结果绘制的基建乘数与结构性减税乘数之差的汇总表格。通过表格数据可以看出,观察期内,在欠发达地区进行基建支出的产出收益要大于结构性减税的产出水平。这说明对于欠发达地区而言,结构性减税政策中主要政策的消费税对于欠发达地区的效果有限,基建支出的效果更佳明显。这说明与减税政策相比,基建支出政策对欠发达地区的政策效果更佳。但从税收的角度来看,结构性减税政策对于发达地区的政策效应要大于欠发达地区的减税效果。因此,对于发达地区政府而言,基建投资和减税政策都是积极有效的财政政策,政策选择范围较大;对于欠发达地区政府而言,基建投资是促进经济增长的首选政策。但随着人口逐渐从欠发达地区流出,对于欠发达地区的基建支出是否是可行之策,还需要考虑区域协调发展的因素。

① 测算方法与上文一致。

| 表 4 不同地区下基建乘数和结构性减税乘数的差距 |

① 此处为12期内的平均乘数差距。

六、结论由于减税和增加基建投资是两种不同类型的积极财政政策,当财政资金有限的情况下时,实施积极的财政政策是存在权衡的。本文构建了具有微观基础的NK-DSGE模型,具体分析比较了减少消费税、劳动税、资本税和政府增加基础设施投资的政策效应,主要得出以下几点结论和启示:

第一,实施结构性减税和增加政府生产性支出的积极财政政策都会刺激产出的增长。在目前我国增长缓慢,处于脱离“中等收入陷阱”的关键时期,实施上述积极的财政政策存在经济学理论支持。具有双重外部性特征的政府基建投资支出具有一定的“挤入效应”,因此具有较强的产出效应。基础设施为主的生产性支出不仅会促进居民消费的增长,也会激励投资的增长,提高资本存量,还会明显提高社会效用,有利于实现财政政策稳增长、促改革、调结构、惠民生的工作目的。

第二,结构性减税政策不仅具有较强的产出促进效应,而且不同的减税政策具有结构性特征。比如:减少消费税通过挤入居民消费而导致产出效应快速扩张。此外,减少消费税会在短期内提高物价,有利于维持一个温和通涨的经济环境;减少劳动税在促进产出增长的同时可以提高劳动供给水平;减少资本税可以同时促进产出和消费的扩张,长期将促进投资增长,但短期内则会挤出一定的就业;消费税和资本税的税收乘数较大,而劳动税对就业刺激最明显。在经济新常态下,实行积极的税收政策刺激经济,保障就业与社会稳定,应该发挥结构性减税的结构性作用。由于我国高收入群体的消费倾向较低,通过大力减少消费减税不仅能刺激产出增长,对收入分配也会起到一定作用;减少劳动税可以弥补因减少资本税而造成的劳动供给减少。结构性减税政策之间互相配合,可以实现减税政策效应最大化。

第三,综合不同类型的财政支出脉冲图和计算乘数,本文发现不同财政工具冲击的宏观产出效应存在差异。因此,在财政资源有限的情况下,政府应该审慎考虑政策组合。从结果来看,政府基础设施建设支出具有较强的产出“挤入效应”,优于其他三种减税政策。但是进一步分析证明不同地区的政策选择存在差异性,不能“一刀切”。在欠发达地区进行基建投资支出比在发达地区进行建设所带来的产出效应更大。对于欠发达地区,增加基建支出是刺激经济的好选择。与此同时,发达地区的减税政策同样可以有效刺激经济。对于发达地区的政策制定者而言,减税政策同基建投资都是有效的财政政策,具有较强的“挤入效应”。基建投资对于消费的挤入效应决定了其作为积极的财政政策的比较优势,而结构性减税不失为一项关注长期效应的政策选择。在当前经济增长放缓、财政资金有限的情况下,政府应该有效使用每一笔资金进行积极的财政政策,综合多种方式的结构性减税政策比仅进行基础设施投资的财政政策会带来更优的结构性改善。

| [] |

卞志村、胡恒强, 2016, “结构性减税、财政支出扩张与中国经济波动”, 《金融评论》, 第 4 期, 第 18-30 页。 |

| [] |

卞志村、杨源源, 2016, “结构性财政调控与新常态下财政工具选择”, 《经济研究》, 第 3 期, 第 66-80 页。 |

| [] |

李平、王春晖、于国才, 2011, “基础设施与经济发展的文献综述”, 《世界经济》, 第 5 期, 第 93-116 页。 |

| [] |

廖茂林、许召元、胡翠、喻崇武, 2018, “基础设施投资是否还能促进经济增长?——基于1994~2016年省际面板数据的实证检验”, 《管理世界》, 第 5 期, 第 63-73 页。 |

| [] |

刘海波、邵飞飞、钟学超, 2019, “我国结构性减税政策及其收入分配效应——基于异质性家庭NK-DSGE的模拟分析”, 《财政研究》, 第 3 期, 第 30-46 页。 |

| [] |

刘生龙、胡鞍钢, 2010, “基础设施的外部性在中国的检验:1988-2007”, 《经济研究》, 第 3 期, 第 4-15 页。 |

| [] |

杨茜、石大千, 2019, “交通基础设施、要素流动与城乡收入差距”, 《南方经济》, 第 9 期, 第 35-50 页。 |

| [] |

梅冬州、龚六堂, 2011, “新兴市场经济国家的汇率制度选择”, 《经济研究》, 第 11 期, 第 73-88 页。 |

| [] |

冉光和、李涛, 2017, “基础设施投资对居民消费影响的再审视”, 《经济科学》, 第 6 期, 第 45-57 页。 |

| [] |

饶晓辉、刘方, 2014, “政府生产性支出与中国的实际经济波动”, 《经济研究》, 第 11 期, 第 17-30 页。 |

| [] |

王国静、田国强, 2014, “政府支出乘数”, 《经济研究》, 第 9 期, 第 4-19 页。 |

| [] |

王君斌、郭新强、王宇, 2013, “中国货币政策的工具选取、宏观效应与规则设计”, 《金融研究》, 第 8 期, 第 1-15 页。 |

| [] |

王立勇、纪尧, 2019, “财政政策波动性与财政规则:基于开放条件DSGE模型的分析”, 《经济研究》, 第 6 期, 第 121-135 页。 |

| [] |

王文甫, 2010, “价格粘性、流动性约束与中国财政政策的宏观效应——动态新凯恩斯主义视角”, 《管理世界》, 第 9 期, 第 11-25 页。 |

| [] |

王晓东、邓丹萱、赵忠秀, 2014, “交通基础设施对经济增长的影响——基于省际面板数据与Feder模型的实证检验”, 《管理世界》, 第 4 期, 第 173-174 页。 |

| [] |

文一, 2016, 《伟大的中国工业革命——"发展政治经济学"一般原理批判纲要》, 清华大学出版社。 |

| [] |

吴化斌、许志伟、胡永刚、鄢萍, 2011, “消息冲击下的财政政策及其宏观影响”, 《管理世界》, 第 9 期, 第 26-39 页。 |

| [] |

杨子晖、温雪莲、陈浪南, 2009, “政府消费与私人消费关系研究:基于面板单位根检验及面板协整分析”, 《世界经济》, 第 11 期, 第 68-82 页。 |

| [] |

张开、龚六堂, 2018, “开放经济下的财政支出乘数研究——基于包含投入产出结构DSGE模型的分析”, 《管理世界》, 第 6 期, 第 24-40 页。 |

| [] |

张岩, 2019, “财政结构性调控、工具选择与宏观经济波动”, 《现代经济探讨》, 第 8 期, 第 63-74 页。 |

| [] |

张佐敏, 2013, “财政规则与政策效果——基于DSGE分析”, 《经济研究》, 第 1 期, 第 41-53 页。 |

| [] |

朱军, 2015, “中国宏观DSGE模型中的税收模式选择及其实证研究”, 《数量经济技术经济研究》, 第 1 期, 第 67-81 页。 |

| [] |

Blanchard O., Perotti R., 2002, "An Empirical Characterization of the Dynamic Effects of Changes in Government Spending and Taxes on Output". Quarterly Journal of Economics, 117(4), 1329–1368.

|

| [] |

Calvo G. A., 1983, "Staggered Prices in a Utility-Maximizing Framework". Journal of Monetary Economics, 12(3), 383–398.

|

| [] |

Christiano, Lawrence J., Eichenbaum, 1992, "Current Real-Business-Cycle Theories and Aggregate Labor-Market Fluctuations". the American Economic Review, 82(3), 430–450.

|

| [] |

Christiano L., Eichenbaum M., Rebelo S., 2011, "When is the Government Spending Multiplier Large?". Journal of Political Economy, 119(1), 78–121.

|

| [] |

Christiano, Lawrence J., Eichenbaum, Martin, Evans, Charles L., 2005, "Nominal Rigidities and the Dynamic Effects of a Shock to Monetary Policy". Journal of Political Economy, 113(1), 1–45.

|

| [] |

Furceri D, Sousa R M., 2011, The Impact of Government Spending on the Private Sector: Crowding-out versus Crowding-in Effects: The Impact of Government Spending on the Private Sector. Kyklos, 64(4): 516-533.

|

| [] |

Dixit A. K., Stiglitz J. E., 1977, "Monopolistic Competition and Optimum Product Diversity". American Economic Review, 67(3), 297–308.

|

| [] |

Galí J., López-Salido J. D., Vallés J., 2007, "Understanding the Effects of Government Spending On Consumption". Journal of the European Economic Association, 5(1), 227–270.

|

| [] |

Leeper E. M., Plante M., Traum N., 2010, "Dynamics of Fiscal Financing in the United States". Journal of Econometrics, 156(2), 304–321.

|

| [] |

Mertens K R. M. O., 2012, "Empirical Evidence On the Aggregate Effects of Anticipated and Unanticipated US Tax Policy Shocks". American Economic Journal: Economic Policy, 4(2), 145–181.

|

| [] |

Mountford, Uhlig, 2009, "What are the Effects of Fiscal Policy Shocks?". Journal of Applied Econometrics, 24(6), 960–992.

|