学界普遍认为,农地流转具有改善农业要素配置效率和提高农业经营绩效的作用(钱忠好,2002;李谷成等,2010;游和远,2014;史常亮等,2017)。鉴于农地均包制引发的家庭经营分散化、细碎化与规模不经济,中国政府一直在着力推进农地流转。

产权理论认为,资源的产权主体明确,并允许产权的自由转让,同时与之相对应的收益权得到有效保护,产权主体能够最大限度地在产权约束的范围内配置资源以获取最大化收益。因此其核心主张是,在产权明晰与稳定的前提下,市场能够自动解决交易问题(Alchian,1965)。与这一思想吻合,在强化农民土地产权基础上促进农地经营权流转,是中国政府政策努力的基本线索。这一努力无疑取得了显著成效。农业农村部数据显示,截止2016年底,中国农地流转面积已达到4.71亿亩,占承包耕地总面积的35.1% ①。

① 数据来源于农业农村部经管司:《中国农村经营管理统计年报》(2006-2016)。

但值得关注的是,在2006-2009年间,中国农地流转的年均增长率达到了38.88%,但进入2010-2016年,年均增长率已下降至16.64%。由此引发的思考是,为什么农地流转呈现反差如此之大的阶段性转变?巧合的是,2010-2016年农地流转增速的放缓,恰逢旨在推进农地流转的新一轮农村土地承包经营权确权登记颁证工作的全面推进期。本文的追问是,为什么农地确权没有能够进一步促进农地流转率的加速提升呢?或者说,农地确权真的还能够促进农地流转吗?

中国政府对农民土地产权的强化,具有明显的阶段性特征:一是“还权松管”(2009年之前)。即以“还权”的方式赋予农户以独立经营权②以及稳定的土地承包关系,以管制放松的方式允许农户在自愿、有偿的前提下依法进行承包经营权流转。郜亮亮等(2014)对全国6省农户的调查结果表明,在2000年,有21%的农户在流转农地时受到村级管制。到2008年这一数据已下降至3%。二是“赋权强能”(2009年之后)。即以“赋权”的方式赋予农民更加充分且有保障的土地承包经营权,现有土地承包关系保持稳定并长久不变,以“强能”的方式在农地确权的基础上全面落实承包地块、面积、合同、证书“四到户”,并强化农户对农地经营权的物权保护、处置、抵押担保、自主流转等产权实施的行为能力。其重点在于,维护农民的土地承包经营权,通过农地确权给农民“确实权、颁铁证”,真正让农民吃上“定心丸”(韩长赋,2015)。显然,地权强化的不同阶段,对于农地流转的激励效果也就不同。

② 自1985年中央“1号文件”规定“任何单位都不得再向农民下达指令性生产计划”后,农户越发拥有了较为充足的自主经营决策权。

本文的推断是:(1)对农地产权的还权与管制放松,尤其是对农地流转交易权的管制放松,能够有效促进农地的流转(Yao and Carter, 1999;Deininger and Jin, 2004;Kimural et al., 2011);(2)作为土地法律和中央精神在地方政策执行和实践中的落实,各级政府对农地流转予以了大力支持,尤其是在2006-2010年期间密集的政策推进,加快了中国的农地流转(于传岗,2011;马贤磊等,2016;张建等,2017);(3)农地流转的管制放松改善了农地流转的制度环境,极大地释放了农地流转的潜力,由此造成新一轮农地确权对农地流转的激励作用有限。农地确权对农地流转缺乏足够激励效果的原因还在于,作为对农民土地“赋权强能”的重要举措,它会强化农民的人格化财产权,使得农民对土地的禀赋效应进一步提高,从而存在抑制农地流转的可能(罗必良, 2014, 2016, 2017)。显然,对上述推断的论证不仅有助于重新认识强化地权与农地流转的内在关联性,对于理解新一轮农地确权的功能定位及其制度性含义也具有重要意义。

本文剩余部分安排如下:第二部分是分析线索和逻辑演绎;第三部分是数据来源、变量选择与模型说明;第四部分是实证结果与分析,主要是检验强化地权对农地流转的影响,以及“还权松管”与“赋权强能”对农地流转的交互作用,从而识别在农地流转管制放松的不同阶段,赋权强能对农地流转的差异化影响;第五部分是结论与讨论。

二、分析线索与逻辑演绎 (一) 分析线索产权经济学认为,产权的实质是通过界定主体对其财产或所有物的权属关系,进而界定主体之间的权责关系(Alchian,1965;North,1994;Aoki,2001)。完善的产权制度,通过塑造一种稳定的合作和经济秩序,使得行为主体对其财产的处置预期能够更为稳定(North,1994)。而相较于其它权利,转让权尤其重要。完善的使用权和收益权虽然能够降低租值耗散,但转让权的界定才是市场交易的前提,并意味着收益权和使用权的可转移性,且一定程度上包含了二者(Steven,1983)。基于产权理论的分析范式,农业经济领域普遍关注提高中国农地产权的稳定性及其经济效果。由此形成的基本共识是,强化农民的土地权利能够有效促进农地流转(Feng,2006;Holden et al., 2007;Jin and Deiniger, 2009;Mullan et al., 2011)。

经典文献早就注意到产权的强弱对产权主体行为能力的影响。Alchian and Kessel(1962)所强调的产权限制、德姆塞茨(1988)所强调的产权残缺,都可表达为埃格特森(1990)所说的产权弱化,即对部分产权权属的“删除”、对行为主体权能的限制或削弱,均会影响到产权主体对他所投入资产使用的预期,也会影响资产对产权主体及他人的价值,以及作为其结果的交易的形式(菲吕博腾、配杰威齐,1972)。其中,对转让权的不当限制(更不用说对转让权的禁止),会使产权界定在很大程度上失去意义。它直接引致的后果是:一是资源不可能流向对其评价最高的地方,资源配置效率由此受到损害;二是必然导致有效竞争的缺乏。由于产权主体相互间的冲突不能通过竞争性的转让方式解决,那么就会陷入无休止的“内耗”或者容忍资源利用不充分的低效率;三是由于以上原因也必然导致行为主体的收益权受到限制与侵蚀(罗必良等,2013;罗必良,2019)。因此,产权强化的第一层含义是“归还”被删除的产权权属、减少或放松对产权权能的限制,本文将其称之为“还权松管”。产权强化的第二层含义,是在“还权松管”基础上的进一步赋权与强能,可称之为“赋权强能”。主要包括对某种资源的多种用途进行选择的权利(Alchian,1987),并分别表达为不减弱的可排他性(涉及时间、空间以及对资源各种有价值属性的清晰界定与保护)、可处置性(产权主体在实际使用和运作财产权利过程中所表现出来的可行性及行为能力)、可交易性(表现为产权主体根据资源的用途差异把权利通过契约形式与可能的潜在产权主体进行转让和交换的频率和规模)。一般来说,可处置性越低,其可交易性越差,进而其可排他性也越差。

改革开放以来,中国的地权改革具有显著的阶段性特征,即相继发生的“还权松管”与“赋权强能”。因此,必须区分两个不同阶段所内含的农地流转逻辑及其行为发生学意义。

自十一届三中全会之后,1984年的中央一号文件首次提出,鼓励农地向种田能手转移,但规定必须经过村集体同意并统一安排才能流转。1988年《土地管理法》和《宪法》修正案的颁布,国家才正式以法律形式承认村集体土地的流转权,但这仅限于集体层面的部分还权(孔泾源,1993)。直到2002年颁布的《农村土地承包法》,法律层面才首次提出,农户家庭所取得的土地承包经营权可以依法采取转包、出租、互换、转让或者其他方式流转。2007年10月1日开始实施的《物权法》进一步规定承包经营权可以通过转让、入股、抵押或者其它方式流转。从此,农户对农地流转的主体地位及其自主决策权得到了法律肯定。从2006年开始,几乎历年的中央一号文件都会提及鼓励农民在自愿、有偿、依法的原则下流转农地,各省也陆续出台了推动农地流转的相关政策文件。这一阶段,中国政府的努力可以概括为:将农地流转权利还给农民,并不断放松对农地流转的管制,即“还权松管”阶段。

上述证据与农地流转取得的重要进展无疑表明,农地确权有助于进一步稳定土地承包关系、维护农民土地权益的保障,并被视为引导承包经营权流转、发展适度规模经营的重要基础(韩长赋,2015)。从2009年开始,中国政府开始实施新一轮农村农地确权登记颁证工作,在强化地权的同时力图赋予农民更多的土地财产权益。2009年的中央一号文件提出,要搞好农村土地确权、登记、颁证工作,完善土地承包经营权权能,依法保障农民对承包土地的占有、使用和收益等权利。2013年十八届三中全会发布的《中共中央关于深化改革若干重大问题的决定》,中国政府明确了要稳定土地承包关系并保持长久不变,赋予农民对承包地的占有、使用、收益、流转、继承及承包经营权抵押、担保权能。2017年党的十九大报告更是强调要在第二轮承包到期后承包期再延长30年,完善承包地的“三权分置”制度。很显然,在中国的农地制度改革已经完成对地权的管制放松与还权于农的基础上,2009年以来的进一步努力则集中于赋予农民更多的土地财产权益、强化地权的功能属性等方面,并进入“赋权强能”阶段。

可见,已有关于强化地权与促进流转关系的研究,无疑忽视了几个重要的问题:其一,中国的地权强化具有典型的阶段性特征,并隐含着迥异的制度性含义;其二,地权是包含多重权利的权利束(张曙光、程炼,2012;张五常,2014),强化地权并不等同于强化农地流转权;其三,农地流转管制放松虽然属于强化农地产权范畴,但中国目前对农地的“赋权强能”更侧重于可排他性与行为能力,这并不必然表达为促进农地流转(罗必良,2017)。

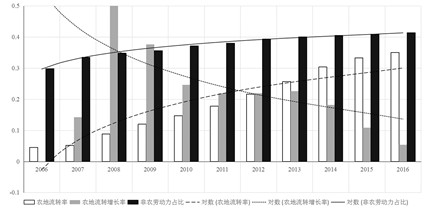

事实表明,2006年以来,中国的农地流转率虽然持续增加,但年际增长率从2009年开始出现大幅下滑(图 1)。应该强调,农地流转的减缓并不完全是农地确权政策实施的结果,也与两大因素紧密相关。一是农村劳动力非农转移的变化。“人动”必然影响“地动”。但前期的流转增速与农村劳动力的快速转移相一致,后期的流转减速则与农村劳动力转移减缓相一致。数据显示,2006-2010年,中国农村非农务农劳动力的年均增长率为5.85%,2011-2016年该数据下降至2.56%①;二是政策环境的变化。一方面,中国政府推进农地流转管制放松的力度不断提高,但2010年之后农地流转管制放松的空间已经十分有限。另一方面,2010年之前无论是中央还是地方政府文件,均反复强调促进农地流转的政策导向,但2010年之后,继续重申推动农地流转的政策文件明显减少②。

|

图 1 中国农地流转与劳动力非农转移趋势分析(2006-2016) 说明:数据来源于农业农村部经管司:《中国农村经营管理统计年报》(2006-2016);农地流转率=当年农村承包地流转总面积/当年农村承包地总面积;农地流转增长率=(当年农地流转规模-前一年农地流转规模)/前一年农地流转规模;非农劳动力占比=当年农村非农务工劳动力规模/当年农村劳动力规模。 |

① 数据来源于农业农村部经管司:《中国农村经营管理统计年报》(2006-2016)。

② 据笔者对2006-2016年全国30个省份政府工作报告的整理发现,2009年和2010年明确提出推进或加强农地流转的省份占比分别为53.33%和46.67%,较2006年的3.33%显著提高。但到了2015年,则下降至13.33%。

可以认为,中国政府对农地流转的管制已经取得了相当程度的放松,在产权管制放松迫近极限的背景下,新阶段的“赋权强能”的潜力将是极为有限的。第一,如果“还权松管”已完全内部化产权公共域中的租值,那么进一步农地流转市场的发展必然受到预期收益不足的约束;第二,由于目前对农地的“赋权强能”更侧重于提高农户地权的排他性和功能性,对强化农地流转权的边际效果不大。换言之,在对农地流转已经基本完成“还权松管”的前提下,进一步“赋权强能”所侧重的内容只能是使用权和收益权及其衍生权能,并不存在对农地交易权的进一步强化;第三,农地对于农民是一种不可替代的人格化财产,“赋权强能”通过增强产权的排他性,强化赋权的身份化(成员权)、确权的法律化(地块、面积、合同、证书的“四到户”)、持有的长久化(长久承包权),进而增强土地的“人格化财产”属性,并加剧对农地流转的抑制(罗必良, 2014, 2016, 2017)①。因此,新一轮农地确权与农地流转管制放松具有根本性区别。

① 实际上,罗必良(2014, 2016, 2017)所表达的含义也可以理解为,除流转权外,其它农地权能的强化有助于将地权界定不清或产权公共域较大时耗散的产权租值内化,从而提高农地经营及其它用途的经济价值,并引发农地交易价值的提升。不仅如此,在农地经营水平及其它配套设施不足时,甚至有可能造成地权价值被阶段性高估。

(二) 逻辑演绎农地流转市场可以抽象为一个独立的经济系统。应该说,主张通过农地流转来优化要素配置结构和提高农业生产绩效,实际上就是从农地流转的生产性和交易性价值来考虑问题的。因此,可以将强化地权诱发的收益区分为三个主要部分:其一,由“还权松管”引致的农地流转的交易性收益(钱忠好, 2002, 2003);其二,由“赋权强能”而稳定农户经营预期和提高农业生产性投资,引致的农地生产性收益(Jacoby et al., 2002;Deininger et al., 2011;Bai et al., 2014);其三,由“赋权强能”而强化农地的“人格化财产”属性,引致的在位控制权收益(罗必良, 2014, 2016, 2017)。

首先,农地流转的总交易性收益会随着“还权松管”程度的不断提高,表现出随流转规模增加而边际增长率下降的趋势。可以将它们的关系设置为:

| $ {S_1} = \log ({\xi _1} + {k_1}{T_1})({\xi _1} \ge 1,{k_1} > 0) $ | (1) |

其中,S1表示农地的交易性收益,T1表示“还权松管”程度(0≤T1≤1),ξ1和k1为参数。

其次,“赋权强能”引致的农地生产性收益和在位控制权收益在目前的地权改革中呈现不断增加的趋势。这两类收益在“赋权强能”初期会加速提升。但类似的是,“赋权强能”程度的继续提高则会引发这两类收益的边际增速下降。由此,可以将“赋权强能”程度与农地生产性收益和在位控制收益的关系分别设置为:

| $ {{S_{21}} = \frac{{{k_{21}}}}{{1 + \frac{{{k_{21}} - {s_{21}}}}{{{s_{21}}}}{e^{ - {r_{21}}{T_2}}}}}} $ | (2) |

| $ {{S_{22}} = \frac{{{k_{22}}}}{{1 + \frac{{{k_{22}} - {s_{22}}}}{{{s_{22}}}}{e^{ - {r_{22}}{T_2}}}}}} $ | (3) |

式(2)和式(3)为逻辑斯蒂方程,即以自然生长规律来刻画强化地权对农地相关性收益的可能影响。其中,S21和S22分别表示农地生产性收益和在位控制权收益,k21和k22分别表示农地生产性收益和在位控制收益所能到达的极限,s21和s22分别表示“赋权强能”程度为0时,农地生产性收益和在位控制收益的值,r21和r22分别表示农地生产性收益和在位控制权收益的自然增长率,T2表示“赋权强能”程度(0≤T2≤1)。

在“三权分置”背景下,农户是否会参与该市场(农地转出)或经营主体是否会从该市场租赁农地经营权主要取决于两个因素:农地交易性收益和农地流转的机会成本(即农地生产性收益与在位控制收益的加总)① 。因此,农地流转经济系统的增长可由农地流转的交易性收益和农地流转的机会成本共同刻画。参照经济增长理论中的普遍做法,本部分采用C-D生产函数来刻画农地流转经济系统的产出。具体表达式如下②:

① 本文仅考虑农地只用于农业经营性用途的情景,农地非农化并不在本文讨论的范围内。

② 设置思路参考了Alesina and Rodrik(1994),Persson and Tabellini(1994)年关于政府税收配置的分析,即税收包含促进和抑制经济增长的双重含义。强化地权对农地流转的影响也存在类似的特征。

| $ Y = A{(\frac{{{S_1}R}}{{{S_{21}} + {S_{22}}}})^\beta }{({S_1}R)^{1 - \beta }} $ | (4) |

其中,Y表示农地流转经济系统的产出,R为农地流转规模,A表示技术、管理水平等,β为生产的弹性系数,且假定农地流转经济系统的规模报酬不变。

对于租入农地的主体来说,他们的效用函数(消费)和约束条件如式(5)和式(6)所示。需要指出的是,这里的消费是他们将一部分租入农地的产出用于自己的消费,而未用于资本积累和扩大农地租入规模再生产。为便于处理,将他们的消费设置为对数形式。

| $ {\rm{Max}} {U^R} = \int_0^\infty {(\log {C^R})} {e^{ - \rho t}}dt $ | (5) |

| $ \dot R = \{ r + \partial {S_1}/\partial {T_1} - [\partial {S_{21}}/\partial {T_2} + \partial {S_{22}}/\partial {T_2}\} R - {C^R}/m $ | (6) |

其中,CR表示农户将租入农地的产出用于消费的价值,Ṙ表示各期农地租入规模的变化率,r表示租入农地的自然增长率。ρ为贴现因子,m为单位农地的租赁价格。求解式(5)和式(6)组成的动态优化系统可得:

| $ \frac{{{{\dot C}^R}}}{C} = [r + \partial {S_1}/\partial {T_1} - (\partial {S_{21}}/\partial {T_2} + \partial {S_{22}}/\partial {T_2}) - \rho /m] \equiv \lambda $ | (7) |

进一步利用式(1)到式(7)的约束条件可得:

| $ \frac{{{{\dot C}^R}}}{C} = \frac{{\dot R}}{R} = \lambda $ | (8) |

式(3)对R求偏导数可得:

| $ r = \frac{{\partial Y}}{{\partial R}} = A{S_1}{[1/({S_{21}} + {S_{22}})]^\beta } \equiv r({T_1},{T_2}) $ | (9) |

式(9)给出了农地流转规模对经济增长的边际贡献率。由式(7)到式(9)可得:

| $ \frac{{{{\dot C}^R}}}{C} = A{S_1}{[1/({S_{21}} + {S_{22}})]^\beta } + \partial {S_1}/\partial {T_1} - (\partial {S_{21}}/\partial {T_2} + \partial {S_{22}}/\partial {T_2}) - \rho /m \equiv \lambda $ | (10) |

通过式(10)对T1求偏导数可得:

| $ \frac{{\partial \lambda }}{{\partial {T_1}}} = A\frac{{{k_1}}}{{{\xi _1} + {k_1}{T_1}}}{[1/({S_{21}} + {S_{22}})]^\beta } - {(\frac{{{k_1}}}{{{\xi _1} + {k_1}{T_1}}})^2} $ | (11) |

由式(11)可以得出以下推论:

| $ {{T_1} > \frac{{{S_{21}} + {S_{22}}}}{A} - \frac{{{\xi _1}}}{{{k_1}}}\quad \Rightarrow \quad \frac{{\partial \lambda }}{{\partial {T_1}}} > 0} $ | (12) |

| $ {{T_1} < \frac{{{S_{21}} + {S_{22}}}}{A} - \frac{{{\xi _1}}}{{{k_1}}}\quad \Rightarrow \quad \frac{{\partial \lambda }}{{\partial {T_1}}} < 0} $ | (13) |

式(12)表明,当“还权松管”引致的农地流转性收益高于“赋权强能”引致的农地生产性收益与在位控制权收益,那么农地流转的管制放松将促进农地流转。相反,如果“赋权强能”程度不断提高,那么式(13)将得到满足。此时,进一步强化地权并不利于农地流转市场的进一步发展。在此基础上,通过式(10)对T2求偏导数可得:

| $ \frac{{\partial \lambda }}{{\partial {T_2}}} = - \beta A{S_1}{({S_{21}} + {S_{22}})^{ - \beta - 1}}(\frac{{\partial {S_{21}}}}{{\partial {T_2}}} + \frac{{\partial {S_{22}}}}{{\partial {T_2}}}) - (\frac{{{\partial ^2}{S_{21}}}}{{\partial {T_2}^2}} + \frac{{{\partial ^2}{S_{22}}}}{{\partial {T_2}^2}}) $ | (14) |

由此,使得“赋权强能”能够提高农地流转增长率的必要条件是:

| $ - (\frac{{{\partial ^2}{S_{21}}}}{{\partial {T_2}^2}} + \frac{{{\partial ^2}{S_{22}}}}{{\partial {T_2}^2}}) > \beta A{S_1}{({S_{21}} + {S_{22}})^{ - \beta - 1}}(\frac{{\partial {S_{21}}}}{{\partial {T_2}}} + \frac{{\partial {S_{22}}}}{{\partial {T_2}}}) $ | (15) |

式(15)表明,如果“赋权强能”呈现加速提高农地生产性收益和在位控制权收益的趋势,那么将不利于农地流转市场的进一步发展。为简化分析,将农地生产性收益和在位控制权收益作相同函数分析,那么式(15)可变为:

| $ - ({r_m}{k_m} - 2{r_m}S)\frac{{\partial S}}{{\partial {T_2}}} > {2^{ - \beta - 1}}\beta A{S_1}{S^{ - \beta - 1}}\frac{{\partial S}}{{\partial {T_2}}} $ | (16) |

于是有,当S>2-β-1βAS1S-β-1/2rm+km/2时,“赋权强能”能够促进农地流转;当S < 2-β-1βAS1S-β-1/2rm+km/2时,“赋权强能”将抑制农地流转的发生。进一步通过式(14)对T1求偏导数可得:

| $ \frac{{{\partial ^2}\lambda }}{{\partial {T_2}\partial {T_1}}} = - \beta A{({S_{21}} + {S_{22}})^{ - \beta - 1}}(\frac{{\partial {S_{21}}}}{{\partial {T_2}}} + \frac{{\partial {S_{22}}}}{{\partial {T_2}}})\frac{{{k_1}}}{{{\xi _1} + {k_1}{T_1}}} < 0 $ | (17) |

式(17)表明,随着“还权松管”程度的提高,“赋权强能”对农地流转的激励作用将不断下降。正如上文所述,如果式e2β+1Sβ+1(2rmS-rmkm)/βA/k1-ξ1/k1 < T1始终成立,那么“赋权强能”将对农地流转呈现持续性抑制作用。此时,由“还权松管”诱致的农地交易性价值的增长极限无疑会强化该效应。因此,在“还权松管”程度较低,且农地的“赋权强能”引致的农地生产性收益和在位控制收益低于农地交易性收益,那么“还权松管”将有助于激励农地流转。但是,当“还权松管”程度达到较高水平后,“赋权强能”并不必然能够促进农地流转,甚至对农地流转的抑制作用可能不断被强化。

三、数据来源、变量选择与模型说明 (一) 数据来源本文数据来源于官方公布的有关资料。具体而言,全国30个省(除西藏外)的农地流转面积、流转合同签订份数、土地承包合同发放份数等数据,来自于农业农村部经管司始于2006年开始发布的《中国农村经营管理统计年报》;各省区的三次产业产值、农村居民总户数、农村承包耕地总面积、农机总动力、农村劳动力规模、农村劳动力非农转移规模等数据,来自历年的《中国统计年鉴》。此外,文章数据来源还包括2006-2016年的中央一号文件,以及全国30个省(除西藏外)2006-2016年共计330份的政府工作报告。

(二) 变量选择本文中的因变量为农地流转率。参照马贤磊等(2016)和程令国等(2016)的研究,采用当年农村承包地流转总面积占农村承包地总面积的比值来刻画。变量定义与说明参见表 1。

| 表 1 变量定义与描述 |

主要自变量为强化地权变量,具体包括“还权松管”和“赋权强能”两类。其中,“还权松管”变量采用政府推进农地流转的力度进行表征。考虑到各省推动农地流转管制放松的力度无法直接获取,故本文采取了两种方式间接刻画政府推进农地流转管制放松的力度:一是利用2006-2016年历年中央一号文件中关于农地流转的阐述,捕捉当年中央政府对农地流转的推进力度。对推进农地流转力度的赋值,一方面是将中央一号文件中明确提出“加快”、“促进”、“推动”或“推进”农地流转等相近表述赋值为1,其余赋值为0。另一方面则是在前述赋值的基础上,进一步将中央一号文件中提出“规范”、“引导”和“允许”农地流转等相近表述赋值为0.5;二是利用2006-2016年历年各省合计330份政府工作报告中关于农地流转的阐述,捕捉地方政府推进农地流转管制放松的努力。具体的赋值方式与对中央一号文件的处理方式相同。尽管2002年的《农村土地承包法》已经赋予农户对农地流转的排他性权利,但在实际执行中受到来自基层政府或村委会的限制(郜亮亮等,2014)。随着各地政府相继在政策层面推动农地流转,来自基层政府或村委会的产权管制才可能被放松,从而表现为对农地流转的“还权松管”。

“赋权强能”变量采用两种方式进行刻画:第一,根据Feder and Feeny(1991)、Wang et al.(2011)和Ma et al.(2013)的研究,农地承包合同是反映农地产权稳定性的重要指标,故本文选取了各省历年的农地承包合同发放份数刻画农地产权的稳定性。其理由在于,2007年颁布实施的《物权法》进一步承认并赋予了农民对土地的用益物权,并恰好与本研究的阶段性划分吻合,由该法律支持下的农地承包合同能够较好地反映对土地产权“赋权强能”的特征;第二,针对目前中国正在大力推行农村农地确权工作,由于各省历年的农地确权进度数据无法获取,故本文采取了两种刻画方式进行替代:一是鉴于农业部从2009年开始土地承包经营权确权登记颁证工作试点工作,2009-2010年以村为单位,并以8个村为试点,探索整村推进,故该阶段可赋值0.2,2009年之前则赋值0;2011-2013年以乡镇为单位,在数百县开展试点,故该阶段可赋值0.5;2014年以县为单位,进行3个省和27个县整县试点,2015年又选择9个省开展试点,到2016年全面铺开,可以认为该阶段的农地确权在全国已经具备强烈的示范效应,故可赋值1。二是根据农地确权的年度进度,2009年及之前赋值0,2010年及之后每年赋值增加1,即根据时间趋势变量进行刻画。

此外,本文还控制了农业GDP、户均人口数,户均承包地规模、农机总动力、农地流转合同、非农劳动力占比等变量。地区的经济发展水平决定了农户农地经营的机会成本,可能会影响农地流转的规模与水平;户均人口反映了家庭对农地的需求,有可能激励农地流转;户均承包地大小则反映了农户的农地禀赋,耕地面积越小可能会促使农户转移出去(Wang et al., 2011;马贤磊等,2015);农机总动力反映了经营农地对劳动的消耗较少,也能够表征农业社会化服务对农地流转市场的影响(仇童伟、罗必良,2018);农地流转合同的签订率反映了市场的非人格化程度,可能有利于进一步促进农地流转(马贤磊等,2015;邹宝玲等,2016);非农劳动力占比体现了农户对农地的依附程度,较低的依附性可能促进农地流转(罗必良等,2018)。文章也识别了时间趋势变量和省份虚拟变量(陈强,2013)。其中,时间趋势变量是以2006年为基准年,各年份减去2006计算得出。

(三) 模型选择与说明为探究强化地权对农地流转的影响机制,本文首先引入“还权松管”和“赋权强能”变量的独立估计模型。基本表达式如下:

| $ transferrat{e_{it}} = {a_0} + {a_1}{T_{it - 1}} + \sum\limits_m {{a_{2m}}} {D_{mit - 1}} + {u_{it}} + {\varepsilon _{it}} $ | (Ⅰ) |

(Ⅰ)式中,transferrateit表示i省t期农地流转率;Tit-1表示i省t-1期的“还权松管”或“赋权强能”程度。其中,“还权松管”变量采用政府推进力度刻画,“赋权强能”变量采用农地承包合同和农地确权变量共同表征。需要指出的是,由于农地流转的发生与本文的控制变量是同期发生的,且控制变量作用发挥具有一定的时滞特征。由于“政府推进”变量是采用中央一号文件和省政府工作报告刻画的,这两类文件均是在当年年初或上一年年末发布实施,是当年农地流转的严格前定变量。其余变量均以滞后一期形式引入模型。Dmit-1表示各省的农业GDP、户均承包地规模、农机总动力、农地流转合同等变量的滞后一期,a0为常数项,a1和a2m为待估计系数。uit表示个体异质性的截距项,εit为随个体与时间而改变的扰动项,假设εit独立同分布,且与uit不相关。

在独立估计的基础上,本文进一步考察中国农地流转发展过程中“还权松管”与“赋权强能”的交互作用,并理解“还权松管”与“赋权强能”是如何相互影响的。为此,引入表达式:

| $ transferrat{e_{it}} = {a_0} + {a_1}{T_{1it - 1}} + {a_2}{T_{2it - 1}} + {a_3}{T_{1it - 1}} \times {T_{2it - 1}} + \sum\limits_m {{a_{4m}}} {D_{mit - 1}} + {u_{it}} + {\varepsilon _{it}} $ | (Ⅱ) |

(Ⅱ)式中,T1it-1表示“赋权强能”变量的滞后一期,T2it-1表示“还权松管”变量的滞后一期,其中,“政府推进”变量仍采用当期值,原因如(Ⅰ)式所述。T1it-1×T2it-1为“赋权强能”变量与“还权松管”变量的交互项。其余变量和参数设置与(Ⅰ)式中一致。

四、实证结果与分析 (一) “还权松管”与“赋权强能”对农地流转率的独立影响 1. “还权松管”影响农地流转率的模型估计结果(1) 组内自相关、组间异方差、AIC检验与BIC检验。进行面板数据的估计时,事先需进行组内自相关和组间异方差检验,以判断具体模型的选择。同时,如果面板为非平稳序列,那么I(0)序列对其过去的行为将具有无限长的记忆,因此需要进行单位根检验。表 2汇报了表 4中估计1到估计4的检验结果,它表明:(1)估计1到估计4均存在显著的组内自相关和组间异方差问题;(2)AIC检验与BIC检验表明,为控制农地流转的自发趋势,最优的处理方式是引入因变量的滞后1期。基于上述检验,估计1到估计4将采用同时处理组内自相关与组间同期相关的FGLS模型。

| 表 2 “还权松管”影响农地流转率的相关检验 |

(2) 估计结果分析。表 3汇报了“还权松管”变量影响农地流转率的模型估计结果。它表明,在控制了农地流转的自发趋势后,中国政府对农地流转的推动作用,尤其是2006-2009年期间的密集性政策文件出台,确实在促进农地流转管制放松和激励农地流转上发挥了重要作用。这也表明,2008年中国农地流转率的环比增幅超过70%以及2009年之后的迅速下跌,确实与政府的阶段性政策激励紧密相关。而且,从2002年《农村土地承包法》合法化农户的农地流转自主身份以来,直到2005年底,中国的农地流转率仅为3.01%,这显然无法表达“还权松管”政策已经被充分落实了。换句话说,法律层面的“还权松管”实际上是通过2006-2009年地方政府的政策努力才得以实施的,否则根本无法解释郜亮亮等(2014)关于中国农地流转的集体管制所呈现的阶段性调整。

| 表 3 “还权松管”对农地流转率的影响 |

控制变量的影响方面,农业GDP越高的地区,农业的经营重要性越高,地方政府和新型农业经营主体的流转参与性越强;户均人口越多,对农地的流转需求越强;户均承包地越多,农户从事规模化生产的可能性越高,这会促使他们转入农地以实现规模化经营(马贤磊等,2015);农机总动力越高,农户参与农业社会化服务市场的便利性越高,自主经营农地的积极性也会越高(农户经营农业的劳动成本下降),从而会抑制农地流转;农地流转合同签订率越高,表明农地流转市场的规范化程度越高(邹宝玲等,2016),农户外出务工过程中转出农地的可能性也会越高;类似的,非农劳动力占比越高,表明农户从事农业经营的机会成本越高,这会促使他们转出农地;此外,从农地流转率的滞后期和时间趋势的影响来看,农地流转具有显著的“惯性”和自然发展规律。很显然,识别并消除这种自然趋势是解释其它变量的重要前提。

2. “赋权强能”影响农地流转率的模型估计结果(1) 组内自相关、组间异方差与单位根检验。与表 2的处理方式类似,表 4汇报了对表 5中估计5到估计7进行组内自相关、组间异方差、AIC检验与BIC检验的结果。它表明:首先,组内自相关和组间异方差检验均表明,模型估计存在显著的组内自相关和组间异方差问题;其次,单位根检验结果表明,由于本文数据的时间周期较短,无法识别单位根问题,故不需要着重考虑;第三,由于农地流转存在自身的发展规律,需引入其滞后项以规避自然规律的干扰。为识别引入滞后几期能使模型的估计效率达到最高,文章汇报了AIC(赤则检验)和BIC(贝叶斯检验)的检验结果。它表明,估计5到估计7中需要控制因变量的滞后1期。综上所述,本文将使用同时处理组内自相关与组间同期相关的FGLS模型,并根据AIC和BIC的检验结果控制因变量的滞后1期。

| 表 4 “赋权强能”影响农地流转率的相关检验 |

(2) 估计结果分析。表 5汇报了“赋权强能”变量影响农地流转率的模型估计结果。它表明,农地承包合同变量显著抑制了农地流转率。这一发现与Feng(2006)、de La Rupelle et al.(2010)、Ma et al.(2015)、冀县卿、钱忠好(2018)的研究结论并不一致。究其原因,已有研究对农地产权的指标刻画是以二轮承包为起点的,将中国农地产权两次大变革的其中一次涵盖了进来,易造成时间错位问题。利用时间序列模型并控制时间趋势,则可以规避这类不足。可以发现,与理论推断相一致,随着时间的推移,“赋权强能”会显著抑制农地流转。一旦地权强化程度超过阈值,其对农地流转的影响就会发生转变。从1998年二轮承包以来,中国政府对农地的“赋权强能”程度不断提高。2006年取消农业税,基本上宣告农民拥有了完全的农地收益权。农地使用权和收益权的强化,使得原来置于产权公共域的租值不断内化。内化程度越高,交易使用权或收益权所能获得的租值溢价就越低。而且,“赋权强能”还因提高了经营的预期收益和强化了农地的人格化财产属性,直接提高了农地流转价格,从而压缩了承租主体的预期收益,进而抑制了农地流转市场的发展。

| 表 5 “赋权强能”对农地流转率的影响 |

此外,农地确权变量总体上也表现出对农地流转率的显著抑制作用。这与程令国等(2016)、付江涛等(2016)、许庆等(2017)和林文声等(2017)的研究结论并不一致。实际上,他们的研究依据是,农地确权通过稳定农户和经营主体的交易稳定性,进而会促进农地流转,即当前的“赋权强能”仍存在进一步内化产权租值的空间。但1998年以来相继颁发的以强化农民地权的法律法规,加之2006年以来中国政府大力推进农地流转管制的放松,已使得由地权管制导致的产权公共域不断内部化,农地流转市场的竞争程度也在不断提高,交易双方的流转收益不断逼近市场均衡水平。正如胡新艳、罗必良(2016)的研究表明的,新一轮农地确权实际上并不能有效激励农地流转的发生。此外,罗必良(2017)阐述的“赋权强能”与农地人格化属性增强的逻辑也将不断提升农地转出方的租金诉求,由此,价格信号的扭曲必然会抑制农地流转。

(二) “还权松管”与“赋权强能”交互作用的检验本节进一步识别在“还权松管”的不同阶段,“赋权强能”对农地流转的影响及其变化。为此,表 6和表 7分别引入了土地承包合同变量和农地确权变量分别与政府推进力度变量交互项的模型估计结果。估计方法与表 3和表 5中一致,均为同时处理组内自相关与组间同期相关的FGLS模型。

| 表 6 农地承包合同与“还权松管”对农地流转的交互影响 |

| 表 7 农地确权与“还权松管”对农地流转的交互影响 |

1.农地承包合同、政府推进力度与农地流转率。表 6汇报了农地承包合同变量与政府推进变量交互项影响农地流转率的模型估计结果。它表明,土地承包合同变量与政府推进变量的交互项总体上会抑制农地流转。正如理论部分所阐述的,“还权松管”具有释放农地流转内在潜力的作用,一旦这种作用的边际效果不断下降,那么“赋权强能”引致的生产性收益和在位控制收益将超过农地流转的交易性收益。实际上,目前农村很多地区出现农户对农地的预期价格显著高于当地流转价格的情况(罗必良,2016)。这一方面源于农业生产结构转型间接提高了农地的使用价值,另一方面,强化地权还会提高农户对农地的禀赋效应,从而提升农地交易的心理价值。而且,在对农地流转的“还权松管”程度几乎已达到可能性边界的阶段,“赋权强能”在给予交易双方更为自由的流转权能的过程中,必然造成农地流转的收益不断逼近其可能性边界。因此,进一步强化地权,可能产生适得其反的效果。

2.农地确权、政府推进与农地流转率。表 7汇报了农地确权变量与政府推进变量交互项影响农地流转率的模型估计结果。它表明,尽管估计12的结果存在异常,但其余估计的结果均表明,政府推进力度越大,农地确权变量的增加会更为显著地抑制农地流转。虽然目前中国政府在大力推动农地确权工作,试图以此来稳定承包权和放活经营权,但政府推进农地流转管制放松所释放的产权租值的提升空间却越发有限。此时,以农地确权来促进农地流转,无疑会鼓励更多主体进入市场,从而压低经营主体的平均利润。如果市场竞争不断增强,并形成卖方市场,那么流转租金的提高将进一步降低转入方的平均利润,由此必然会抑制农地流转。换言之,强化地权对农地流转的影响机制已经发生了逻辑和事实上的双重转变。

五、结论与讨论通过强化地权以推动农地流转,曾一度成为中国政府和学界的普遍共识。但是,2009年实施新一轮农地确权以来,中国的农地流转却由过去的加速提升进入到增速下滑阶段,学界尚未对此做出解释。本文在构建“还权松管、赋权强能与农地流转”互动逻辑的基础上,利用2006-2016年中国省级面板数据的估计结果显示,“还权松管”表达的地权强化确实会促进农地流转,但是当前的“赋权强能”尤其是农地确权却存在显著抑制农地流转的趋势。进一步考察“还权松管”与“赋权强能”的交互作用发现,随着“还权松管”程度的不断提高,“赋权强能”尤其是新一轮农地确权对农地流转的抑制作用变得更为稳健和强烈。本文表明,中国政府对农地流转的“还权松管”程度已达到了较高水平,对农地的进一步“赋权强能”并不必然促进农地流转。

本研究对于重新认识中国农地产权制度改革的性质具有重要意义。它表明,地权改革及其实施绩效具有典型的情景依赖特征,必须因势而为,切忌行政过当。

首先,中国农地产权制度历经了40年的改革,基本实现了从严格管制、还权松管到赋权强能的转变。在改革过程中,农民的地权强度、要素流动与人地关系以及相应的制度环境,均发生了深刻变化。一个值得重视的现象是,随着农村产权管制的不断放松与要素市场的不断发育,农地的潜在可交易收益已经得到了极大程度的释放并逐步逼近其极值点。从而意味着,以促进农地流转为主线的农地制度安排,应该做出重要的调整。

其次,农地产权具有基础性的制度功能。产权赋权和产权实施是产权经济学的两个重要概念。明晰的赋权固然重要,但产权主体是否具备与产权实施相匹配的行为能力同样重要。尽管农地流转及可交易性尤为关键,但却仅仅是产权实施的一个方面。“还权松管”已经大大促进了中国农地流转市场的扩展,“赋权强能”将侧重于产权的可排他性与可处置性。可排他性依赖于明确而分立的产权,包含着产权的保护、尊重与契约精神。可处置性则依赖于合乎要求的经济组织,即能够降低产权实施的交易成本,又能够改善产权的配置效率。因此可以认为,相比于我国农地流转市场的发育,推进我国农业要素市场发育与组织变革或许更具有必要性与紧迫性。

需要指出的是,本研究的讨论范围仅限于强化地权与农地流转量的关系。虽然在“还权松管”已基本完成的情况下,“赋权强能”并不利于农地流转总量的增加,但考虑到产权效果的滞后性,新一轮农地确权对发展农地流转市场发育的影响,仍是一个需要谨慎处理的问题。鉴于我国农地流转中存在大量的非正式交易,随着“赋权强能”的进一步推进,熟人网络中的农地流转是否会不断市场化,这将是另一个重要的议题。显然,农地流转市场化程度的改善要比农地流转率的提高更为重要。对此,作者已在相关研究中进行了讨论。

| [] |

埃格特森, 1996, 《新制度经济学》, 商务印书馆。 |

| [] |

陈强, 2013, 《高级计量经济学及Stata运用》, 高等教育出版社。 |

| [] |

程令国、张晔、刘志彪, 2016, “农地确权促进了中国农村土地的流转吗?”, 《管理世界》, 第 1 期, 第 88-98 页。 |

| [] |

仇童伟、罗必良, 2018, “农业要素市场建设视野的规模经营路径”, 《改革》, 第 3 期, 第 90-102 页。 |

| [] |

仇童伟、罗必良, 2018, “种植结构'趋粮化'的动因何在?——基于农地产权与要素配置的作用机理及实证研究”, 《中国农村经济》, 第 2 期, 第 65-80 页。 |

| [] |

德姆塞茨, 1999, 《所有权、控制与企业》, 经济科学出版社。 |

| [] |

菲吕博腾、配杰威齐, 1994, 《产权与经济理论: 近期文献的一个综述》, 载《财产权利与制度变迁》, 上海三联书店。 |

| [] |

付江涛、纪月清、胡浩, 2016, “新一轮承包地确权登记颁证是否促进了农户的土地流转——来自江苏省3县(市、区)的经验证据”, 《南京农业大学学报(社会科学版)》, 第 1 期, 第 105-113 页。 |

| [] |

郜亮亮、黄季焜、冀县卿, 2014, “村级流转管制对农地流转的影响及其变迁”, 《中国农村经济》, 第 12 期, 第 18-29 页。 |

| [] |

韩长赋, 2015, “明确总体要求确保工作质量积极稳妥开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作”, 《农村经营管理》, 第 3 期, 第 6-9 页。 |

| [] |

胡新艳、罗必良, 2016, “新一轮农地确权与促进流转:粤赣证据”, 《改革》, 第 4 期, 第 85-94 页。 |

| [] |

冀县卿、钱忠好, 2018, “如何有针对性地促进农地经营权流转”, 《管理世界》, 第 3 期, 第 87-97 页。 |

| [] |

孔泾源, 1993, “中国农村土地制度:变迁过程的实证分析”, 《经济研究》, 第 2 期, 第 65-72 页。 |

| [] |

李谷成、冯中朝、范丽霞, 2010, “小农户真的更加具有效率吗?——来自湖北省的经验证据”, 《经济学(季刊)》, 第 1 期, 第 99-128 页。 |

| [] |

林文声、秦明、苏毅清、王志刚, 2017, “新一轮农地确权何以影响农地流转?——来自中国健康与养老追踪调查的证据”, 《中国农村经济》, 第 7 期, 第 29-43 页。 |

| [] |

罗必良, 2012, “农地产权模糊化:一个概念性框架及其解释”, 《学术研究》, 第 12 期, 第 48-56 页。 |

| [] |

罗必良、江雪萍、李尚蒲、仇童伟, 2018, “农地流转会导致种植结构'非粮化'吗”, 《江海学刊》, 第 2 期, 第 94-101 页。 |

| [] |

罗必良, 2013, 《产权强度、土地流转与农民权益保护》, 经济科学出版社。 |

| [] |

罗必良, 2017, “科斯定理:反思与拓展——兼论中国农地流转制度改革与选择”, 《经济研究》, 第 11 期, 第 178-193 页。 |

| [] |

罗必良, 2014, “农地流转的市场逻辑——'产权强度-禀赋效应-交易装置'的分析线索及案例研究”, 《南方经济》, 第 5 期, 第 1-24 页。 |

| [] |

罗必良, 2016, “农地确权、交易含义与农业经营方式转型——科斯定理拓展与案例研究”, 《中国农村经济》, 第 11 期, 第 2-16 页。 |

| [] |

罗必良, 2019, “从产权界定到产权实施——中国农地经营制度变革的过去与未来”, 《农业经济问题》, 第 1 期, 第 17-31 页。 |

| [] |

马贤磊、仇童伟、钱忠好, 2015, “农地产权安全性与农地流转市场的农户参与——基于江苏, 湖北, 广西、黑龙江四省(区)调查数据的实证分析”, 《中国农村经济》, 第 2 期, 第 22-37 页。 |

| [] |

钱忠好, 2002, “农村土地承包经营权产权残缺与市场流转困境:理论与政策分析”, 《管理世界》, 第 6 期, 第 35-45 页。 |

| [] |

钱忠好, 2003, “农地承包经营权市场流转:理论与实证分析——基于农户层面的经济分析”, 《经济研究》, 第 2 期, 第 83-91 页。 |

| [] |

史常亮、栾江、朱俊峰, 2017, “土地经营权流转、耕地配置与农民收入增长”, 《南方经济》, 第 10 期, 第 36-58 页。 |

| [] |

许庆、刘进、钱有飞, 2017, “劳动力流动、农地确权与农地流转”, 《农业技术经济》, 第 5 期, 第 4-16 页。 |

| [] |

游和远, 2014, “地权激励对农户农地转出的影响及农地产权改革启示”, 《中国土地科学》, 第 7 期, 第 17-23 页。 |

| [] |

于传岗, 2011, “我国地方政府主导型土地流转模式、流转成本与治理绩效分析”, 《农业经济》, 第 7 期, 第 49-50 页。 |

| [] |

张建、冯淑怡、诸培新, 2017, “政府干预农地流转市场会加剧农村内部收入差距吗?——基于江苏省四个县的调研”, 《公共管理学报》, 第 1 期, 第 104-116 页。 |

| [] |

张曙光、程炼, 2012, “复杂产权论和有效产权论——中国地权变迁的一个分析框架”, 《经济学(季刊)》, 第 4 期, 第 1219-1238 页。 |

| [] |

张五常, 2014, 《经济解释》, 中信出版社。 |

| [] |

邹宝玲、罗必良、钟文晶, 2016, “农地流转的契约期限选择——威廉姆森分析范式及其实证”, 《农业经济问题》, 第 2 期, 第 25-32 页。 |

| [] |

Alchian, A. A. and Kessel R., 1962, "Competition, Monopoly, and the Pursuit of Money, In National Bureau of Economic Research, Aspects of Labor Economics", Princeton University Press.

|

| [] |

Alchian A. A., 1965, "Some Economics of Property Rights". Politico, 30(4), 816–829.

|

| [] |

Alchian A. A., 1987, "Concluding Remarks". Journal of Institutional & Theoretical Economics, 143(1), 232–234.

|

| [] |

Alesina A., Rodrik D., 1994, "Distributive Politics and Economic Growth". Quarterly Journal of Economics, 109(2), 465–490.

|

| [] |

North D. C., 1994, "Economic Performance Trough Time". American Economic Review, 84(3), 359–368.

|

| [] |

Elliott G., Rothenberg T. J., Stock J. H., 1996, "Efficient Tests for an Autoregressive Unit Root". Econometrica, 64(4), 813–836.

|

| [] |

Feder G., Feeny D., 1991, "Land Tenure and Property Rights: Theory and Implications for Development Policy". World Bank Economic Review, 5(1), 135–153.

|

| [] |

Jacoby H. G., Li G., et al., 2002, "Hazards of Expropriation: Tenure Insecurity and Investment in Rural China". American Economic Review, 92(5), 1420–1447.

|

| [] |

Wang H., Tong J., Su F., Wei G., Tao R., 2011, "To Reallocate or Not: Reconsidering the Dilemma in China's Agricultural Land Tenure Policy". Land Use Policy, 28(4), 805–814.

|

| [] |

Deininger K., Jin S., 2004, "Land Rental Markets as an Alternative to Government Reallocation? Equity and Efficiency Considerations in the Chinese Land Tenure System". China Economic Quarterly, 119(2), 678–704.

|

| [] |

Deininger K., Ali D. A., Alemu T., 2011, "Impacts of Land Certification on Tenure Security, Investment, and Land Market Participation: Evidence from Ethiopia". Land Economics, 87(2), 312–334.

|

| [] |

Mullan K., Grosjean P., Kontoleon A., 2008, "Land Tenure Arrangements and Rural-Urban Migration in China". World Development, 39(1), 123–133.

|

| [] |

Aoki M., 2001, Toward a Comparative Institutional Analysis, Cambridge, MA: MIT Press.

|

| [] |

Feng, S., 2006, "Land Rental Market and Off-farm Employment: Rural Households in Jiangxi Province", P.R. China, Phd Thesis, Wur Wageningen Ur.

|

| [] |

Holden, S., Deininger, K. and Ghebru, H., 2011, "Impact of Land Certification on Land Rental Market Participation in Tigray Region, Northern Ethiopia", MPRA Paper No. 5211, Norwegian University of Life Sciences.

|

| [] |

Jin S., Deininger K., 2009, "Land Rental Markets in the Process of Rural Structural Transformation: Productivity and Equity Impacts from China". Journal of Comparative Economics, 37(4), 629–646.

|

| [] |

Kimura S., Otsuka K., Sonobe T., Rozelle S., 2011, "Efficiency of Land Allocation through Tenancy Markets: Evidence from China". Economic Development & Cultural Change, 59(3), 485–510.

|

| [] |

Cheung S. N. S., 1983, "The Contractual Nature of the Firm". Journal of Law & Economics, 26(1), 1–21.

|

| [] |

Persson T., Tabellini G., 1994, "Is Inequality Harmful for Growth?". American Economic Review, 84(3), 600–621.

|

| [] |

Ma X., Heerink N., Van Ierland E., van den Berg M., Shi X., "Land Tenure Security and Land Investments in Northwest China". China Agricultural Economic Review, 5(2), 281–307.

|

| [] |

Bai Y., Kung J., Zhao Y., 2014, "How Much Expropriation Hazard Is Too Much?: The Effect of Land Reallocation on Organic Fertilizer Usage in Rural China". Land Economics, 90(3), 434–457.

|

| [] |

Yao, Y., Carter, M. R., 1999, "Specialization Without Regret: Transfer Rights, Agricultural Productivity, and Investment in an Industrializing Economy", Policy Research Working Paper.

|