目前,中国经济发展步入新时代,基本特征就是中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。持续的经济结构调整尤其是产业结构不断调整是经济增长的重要源泉,更是保持经济高质量发展的必要前提。依托于传统粗放型、高增速发展模式导致的高度环境污染和生态破坏阻碍了经济结构转型进程,环境治理业已成为中国转变发展方式与优化经济结构中无法回避的重中之重。自20世纪80年代以来,中国各级政府逐步建立和制订了较为完善的环境保护制度和政策,以降低污染排放,提升环境质量,并取得一定成效(韩超等,2017)。但长时期以环境换增长的不可持续发展方式致使各地区环境污染形势依然严峻,城市河道水体黑臭、“垃圾围城”、土壤与空气污染等问题突出,污染治理任重道远。为了有效平衡环境保护与经济高质量发展的关系,中国积极寻求绿色经济发展新方式(钟茂初等,2015)。以破解能源资源约束和缓解生态环境压力为出发点的产业结构转型升级是实现环境保护与经济增长双赢的重要途径。通过环境规制带来的环境约束压力推动产业发展模式由传统的要素驱动向集约的创新驱动转变,由低附加值向高附加值转变,是中国实现绿色经济与可持续发展的重要抓手。

自1994年分税制改革以来,地方政府拥有一定经济与财政自主权,在环境规制执行上具有较大的自由裁量空间,进而提升了环境规制执行弹性,为环境规制不完全执行打开机会之窗(张华,2016)。由于中央政府和地方政府具有不同目标函数,地方政府在环境政策制定和实施中不以公共福利为目的,出于自身政绩考量的各级地方政府对可能不利于经济增长的环境规制象征性执行,甚至不予执行,在一定程度上影响环境规制的产业结构调整效应。与经济发达的强规制地区的产业结构相比,依赖于能源驱动发展的落后地区环境规制强度更弱,加剧产业链底端锁定风险(原毅军、谢荣辉,2014)。为了争夺流动性要素和固化本地资本,地方政府在环境规制执行中采取策略性行动亦会对产业结构转型升级产生重要影响。因此,厘清地方政府环境规制策略互动形式,探索环境规制对产业结构转型升级的作用机理成为当务之急。基于此,本文从执行层面对地方政府间的环境规制互动形式进行检验。在此基础上,深入考察地方政府环境规制执行互动对产业结构转型升级的影响,以期为实现经济高质量增长提供关键的理论依据。

本文可能的贡献有以下几点。首先,产业转型升级包含产业结构合理化与产业结构高度化两个方面,两者协调统一,而从这个角度研究环境规制对产业结构转型升级影响的文献较少;其次,虽然既有文献研究了地方政府环境规制互动形式,但少有研究分析地方政府环境规制执行的策略互动对产业转型升级的影响;最后,部分学者研究了环境规制的产业结构调整效应问题,但却忽视了空间因素的重要作用。鉴于此,本文立足于地方政府竞争理论,从区域互动视角研究地方政府环境规制执行的策略互动特征。采用产业结构合理化和产业结构高度化演进表征产业结构转型升级过程,论述了分权治理模式下的地方政府环境规制执行对产业结构转型升级的内部作用机理,利用中国省际面板数据并构建空间杜宾模型实证检验环境规制在产业结构的合理化与高度化演进过程中重要作用,从方法和设计上使得本文研究结论更为准确。

二、环境规制对产业转型升级的影响机制分析 (一) 环境规制执行的策略互动机制分析中国环境规制政策的制定者为中央政府和全国人民代表大会,各级省市的人民代表大会和常务委员会可依据当地实际情况和需要制定和颁布地方性法规,地方政府则作为环境政策的实施者(张华,2016)。因此,要明确环境规制执行互动策略则要追溯到地方政府间的相互作用机理,即地方政府竞争理论。Breton (1998)从区域吸引力角度定义“地方政府竞争”,它指的是政府之间、政府内部部门之间利用环境政策、教育、医疗、税收等手段吸引资本、劳动力和其他流动性资源进入,以期增长本地区竞争优势。众多学者对地方政府环境规制竞争的形式进行研究,大体上可以分为三种情况,分别是资源流动竞争(Brucckner, 2003)、溢出效应(Fredrisson and Millimet, 2002)与标尺竞争(Besley and Case, 1995)。具体来说,资源流动竞争强调地方政府为争夺流动性资源发生的竞争行为;溢出效应可以理解为公共物品的正外部性惠及周边地区而促使周边地区免费“搭便车”;标尺竞争是指各地区选民比较自己所在地区和其他地区的经济政策来决定自己的选票,导致其他地区经济政策被选民当作标尺以考核自己所在地区政府,基于此所产生的政府之间一种标尺竞争。

相比国外而言,国内对地方政府竞争的研究起步较晚。周业安等(2009)从竞争性质角度把地方政府竞争划分为溢出效应、财政模仿和标尺竞争三种方式。其中,财政模仿是指各级政府间互相模仿竞争对手的财政政策和其他公共政策,从而导致各地区公共政策趋同。中国的标尺竞争与西方体制下的标尺竞争含义略有不同,它是一种基于上级政府评价形成的“自上而下”的竞争机制。虽然中国地方政府的标尺式竞争行为促进了地区经济增长,但与此同时产生的社会福利损失不利于经济长足发展。地方政府为追求自身利益最大化,制定实施各种政策吸引流动性资源导致地区间过度竞争,进而产生了税收、支出和规制竞争等一系列的竞争形式,而环境规制作为地方政府的政策工具,自然难以避免沦为争夺资源的有效手段。在标尺竞争机制下,本地区最优的环境规制强度选择将根据竞争地区环境规制的强弱而决定,从而产生区域间环境规制互动行为。在这种情况下,邻近地区间相互模仿环境规制内容及强度,导致相邻地区环境规制强度水平近似,最终陷入“环境规制陷阱”。鉴于此,本文认为地区间环境规制执行互动削弱了环境规制强度,致使环境规制执行未达到理想效果。根据以上分析,本文得出:

假说1:在标尺竞争机制下,地方政府出于自身利益最大化考量,为吸引流动性资源而在环境规制执行上相互模仿,从而孕育逐底竞争行为。

(二) 环境规制互动对产业结构转型升级的影响机制环境规制作为地方政府政策工具之一,对产业结构转型升级的影响主要通过产业结构合理化和产业结构高度化两种渠道作用实现,只有环境规制执行同时推动产业结构合理化与产业高度化发展,才意味着环境规制执行有效驱动产业结构转型升级。其中,产业结构合理化是指在现有的技术和资源约束下,生产要素合理配置,各产业间协调与关联水平不断提升的一个动态过程。根据“污染避难所假说”,环境规制强度不同直接影响企业的生产成本,因此,污染密集型企业选择迁址到环境规制更为宽松的地区以降低生产成本。由于中国各地区所处经济发展阶段不同,地区间经济发展水平差异较大,地方政府环境规制执行引致企业空间自选择效应,为规避高治污成本选择转移到环境政策较为宽松地区(钟茂初等,2015;金刚、沈坤荣,2018)。一方面,适应要素成本提高的动态比较优势变化,经济发达地区向经济欠发达地区转移落后的成熟产业,改善产业承接地区的经济结构;另一方面,产业转出地顺势向产业链高端环节跳跃,以期实现“腾笼换鸟”,推动功能升级与技术结构升级(杨亚平、周泳宏,2013;孙晓华等,2018)。从全国层面看来,区域间的产业转移和区域内部结构优化带动宏观层面的素质提升,有助于产业分工协作和产业空间合理分布。然而,地方政府在财政分权这一经济激励因素影响下会产生强烈动机发展贡献税源较多的制造业来扩充预算内收入(任志成等,2015), 而未充分考虑自身产业发展目标、区位优势及产业间关联程度,导致资源错配,无法与当地经济发展更好融合,出现产业结构趋同现象。与此同时,标尺竞争下的地方政府为竞争资本、劳动等流动性资源,不惜降低本地区环境规制水平以吸引资源流入,阻碍资本自由流动,提升了要素重置成本,不利于资源在产业间的优化配置,抑制了产业结构合理化。基于此,本文得出:

假说2:环境规制执行对产业结构合理化影响具有不确定性。如果环境规制引发的污染避难所效应大于地方政府标尺竞争效应,则环境规制促进产业结构合理化,否则抑制产业结构合理化。

环境规制对产业结构转型升级的另一条作用渠道为产业结构高度化。产业结构高度化的含义从产业结构比例关系来看,是由第一次产业占优势比重逐渐向第二次、第三次产业占优势比重顺次演进,由劳动密集型向资本密集型、技术密集型转移;从产业的高度化程度来看包含四个主要内容,分别是产业高附加值化、产业高技术化、产业高集约化和产业高加工度化。因此,产业结构高度化内涵即涉及到产业比例关系的演进,也包含劳动生产率的提升。由“波特假说”可知,适宜的环境规制强度能够激发企业创新行为,由此产生的创新补偿效应抵消由环境保护引致的遵循成本并且提升企业竞争力与竞争优势。在技术进步的推动下,生产要素和资源由低生产率部门转移至高生产率部门,高生产率部门获得发展先机,低生产率部门逐渐淘汰并退出市场,最终驱动产业结构优化升级(Ngai and Pissarides, 2007;何德旭、姚战琪,2008;原毅军、谢荣辉,2014)。而政府不断提高环境规制强度将有效推动企业形成比较优势,企业绩效提升,创新投入增加进而提高生产技术水平(傅京燕、李丽莎,2010;张成等,2011),促进产业结构由低水平状态向高水平状态转变。同时,随着经济发展水平不断提升,公众环保意识越来越强,对环境质量要求越来越高,绿色生产与绿色消费方兴未艾。趋紧的环境规制通过对企业进行精洗,转变企业生产方式以及调整产品结构应对市场需求变化,从需求端推动产业高度化发展。由此,本文得出:

假说3:环境规制执行能够通过激发波特效应实现技术进步促进产业结构高度化发展。

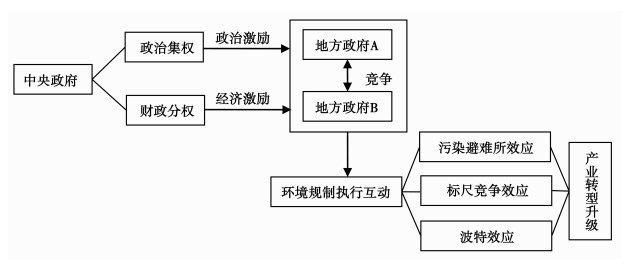

基于以上讨论,本文建立地方政府竞争下的环境规制执行策略互动对产业转型升级作用机制,如图 1所示。

|

图 1 环境规制对产业转型升级作用机制 |

首先,本文遵循Konisky (2007)的方法,构建两区制空间Durbin模型检验地区间环境规制执行策略互动形式。模型具体设定如下:

| $ E{R_{it}} = {\lambda _1}{D_{it}}\sum\limits_{j \ne i} {{w_{ij}}} E{R_{jt}} + {\lambda _2}\left( {1 - {D_{it}}} \right)\sum\limits_{j \ne i} {{w_{ij}}} E{R_{jt}} + {X_{it}} + {\zeta _i} + {\mu _t} + {\varepsilon _{it}} $ | (1) |

其中,

其次,本文参考Elhorst (2010)构建空间Durbin模型检验地区间环境规制执行策略互动对产业结构调整的影响,具体模型如下:

| $ T{L_{it}} = {\delta _0} + {\rho _0}WT{L_{it}} + {\alpha _1}E{R_{it}} + {\alpha _2}{X_{it}} + {\theta _1}WE{R_{it}} + {\theta _2}W{X_{it}} + {\varepsilon _{it}} $ | (2) |

| $ E{S_{it}} = {\delta _1} + {\rho _1}WE{S_{it}} + {\beta _1}E{R_{it}} + {\beta _2}{X_{it}} + {\gamma _1}WE{R_{it}} + {\gamma _2}W{X_{it}} + {\varepsilon _{it}} $ | (3) |

其中,TLit和ESit分别表示省份i年份t的产业结构合理化水平与产业结构高度化水平,其他变量定义同式(1)。本文的核心解释变量为ERit与WERit。如果式(2)、(3)中ERit的估计系数α1 < 0,且β1>0,则表明本地环境规制可促进产业结构转型升级,其他情况则表明本地环境规制的产业结构转型升级效应不显著。如果式(2)、(3)中WERit的估计系数θ1 < 0,且λ1>0,表明地区间环境规制执行互动行为促进了产业结构转型升级,其他情况则说明地区间环境规制执行互动不利于产业结构转型升级。

(二) 变量与数据1.被解释变量。本文的被解释变量为产业结构调整水平,主要从产业结构合理化与产业结构高度化两个维度进行衡量。

产业结构合理化不仅反映出产业间结构转换能力,也可反映资源有效利用程度,是对要素投入与产出结构协调度的一种衡量(于斌斌,2015)。就这种协调度而言,研究者一般采用结构偏离度衡量产业结构合理化,但此指标将三次产业经济地位视为等同,忽视了不同产业在经济体中的重要程度(干春晖等,2011)。本文选取泰尔指数测度各地区的产业结构合理化水平,该指数兼顾度量各产业产值与就业结构偏差以及各产业经济地位差异(袁航、朱承亮,2018)。具体计算公式如下:

| $ TL = \sum\limits_{m = 1}^3 {\left({\frac{{{Y_m}}}{Y}} \right)} {\rm{ln}}\left({\frac{{{Y_m}}}{{{L_m}}}/{\rm{ }}\frac{Y}{{{\rm{ }}L}}} \right){\rm{ }}, m = 1, 2, 3 $ | (4) |

其中,TL表示泰尔指数,Y表示产值,L表示就业,m表示三大产业。产业结构泰尔指数能较好反映中国三大产业的产值结构以及人员就业结构,当TL=0时,经济体处于均衡状态,TL值越大则经济发展越易偏离均衡状态,产业结构不合理。

产业结构高度化是产业结构升级的重要组成,反映的是产业结构在不同的经济发展水平及发展阶段下由低水平到高水平的动态演进过程。一般文献根据克拉克定律将产业结构高度化定义为非农产值比重的提高,但这种只注重产业份额提升的传统度量方式不能准确反映产业结构演进的本质。产业结构高度化涉及到产业间比例关系的演进及劳动生产率的提升两大内涵,一个经济体中劳动生产率较高的产业所占份额较大则表明该地区产业结构高度化水平较高(刘伟等,2008)。本文参考刘伟等(2008)的做法,将产业结构高度化界定为产业间比例关系与产业劳动生产率的乘积,具体计算公式如下:

| $ ES = \sum\limits_{m = 1}^3 {\frac{{{Y_m}}}{Y}} \times L{P_m},m = 1,2,3 $ | (5) |

式(5)中,ES表示产业结构高度化,Y同上,LP表示劳动生产率,利用地区产业增加值与同期期末就业人员比值得到。如果ES值处于上升状态,意味着产业结构正在升级。

2.核心解释变量。本文的核心解释变量为环境规制水平,既有文献对如何衡量环境规制变量提出多种不同方法。一般而言,环境规制工具可分为投入型和绩效型指标,前者包括治理污染投资、政府环保支出和污染减排成本,后者包括排污费和污染物的处置率。本文从环境投入和环境绩效方面选取三类替代性指标,分别反映环境规制支出、环境规制监督和环境规制收益三个环节。环境规制支出指标(ER1),利用各地区工业治污投资完成额与工业增加值比值衡量;环境规制监督指标(ER2),用各地区排污费收入与工业增加值比值衡量;环境规制收益指标(ER3),参考傅京燕等(2010)的综合指数法构建了环境规制收益指标,选取二氧化硫去除率、工业烟、粉尘去除率、工业固体废物综合利用率和生活垃圾无害化处理率四个单项指标加权得到环境规制收益指标。计算过程如下:首先,对各类指标进行线性标准化,计算公式见式(6);其次,计算各指标的权重值,计算公式见式(7);最后,利用各类指标的标准化值和权重计算环境规制收益指标,具体计算过程见式(8)。

| $ UE_{ij}^s = {\rm{ }}\left[ {U{E_{ij}} - MIN\left({{\rm{ }}U{E_j}} \right)} \right]/{\rm{ }}\left[ {MAX{\rm{ }}\left({U{E_j}} \right) - MIN\left({{\rm{ }}U{E_j}} \right)} \right] $ | (6) |

| $ {W_j} = {\rm{ }}\frac{{{E_j}}}{{\sum {E_j}}}/{\rm{ }}\frac{{{Y_i}}}{{\sum {Y_i}}} = {\rm{ }}\frac{{{E_j}}}{{{Y_i}}} \times {\rm{ }}\frac{{\sum {Y_i}}}{{\sum {E_j}}} = {\rm{ }}\frac{{{E_j}}}{{{Y_i}}}/{\rm{ }}\frac{{\sum {E_j}}}{{\sum {Y_i}}} = U{E_{ij}}/\overline {U{E_j}} $ | (7) |

| $ E{R_i} = {\rm{ }}\frac{1}{4}{\rm{ }}\sum\limits_{{\rm{ }}j = 1}^4 {{W_j} \times UE_{ij}^s} {\rm{ }} $ | (8) |

其中,UEij为指标原始值,MIN(UEj)和MAX(UEj)分别为各类污染j(j=1, 2, 3, 4)指标在所有地区每年的最小值和最大值,UEijs为各类指标标准化值。Wj为各地区i (i=1, 2, …29)污染物j的调整系数,Ej为某地区的j类污染物排放量,Y同上。式(8)中ERi根据标准化值与权重计算得到。

3.空间权重矩阵

空间权重矩阵的选择对空间计量模型的估计结果影响重大,本文选择地理和经济两种空间权重矩阵用以避免先验空间权重的设定误差来确保结论的稳健性。(1)地理距离空间权重矩阵(W1)。权重元素wij为两地区行政中心之间的地理距离的倒数,距离越近则赋予更大权重。(2)经济距离空间权重矩阵(W2)。借鉴李靖等(2010)的设定,采用地理距离权重矩阵与地区国内生产总值差异乘积,经济发展水平不同则对邻近地区影响亦有所差异。

4.控制变量

参照张文彬等(2010)和金刚等(2018)的工作,在控制变量中引入如下变量:信息化水平(Inform)、经济化发展水平(Pgdp)、城镇化进程(Urban)、财政自由度(Fiscal)、对外开放度(Open)和人力资本水平(Edu)。本文的被解释变量、核心解释变量和控制变量选择及计算方法见表 1。

| 表 1 主要变量及具体计算方法 |

本文采用2004-2015年中国29个省市区(不含西藏和青海)的面板数据研究环境规制执行互动形式对产业结构转型升级的影响。所需原始数据来自历年《中国环境年鉴》、《中国工业统计年鉴》、《中经网统计数据库》和《中国统计年鉴》,文中所涉及的价格指数指标均调整到以2004年为基期的不变价格,变量的描述性统计见表 2。

| 表 2 变量的统计性描述 |

在这一节,本文首先考察地方政府环境规制执行的策略互动具体形式;以此为基础,进一步检验多种环境规制执行工具互动对产业结构转型升级的影响。

(一) 环境规制执行的策略互动形式表 3主要报告了地理距离空间和经济距离两种空间权重矩阵下环境规制支出、监督和收益三种指标的执行策略互动行为。具体到以下三种环境规制指标互动行为:

| 表 3 环境规制执行互动形式 |

(1) 环境规制支出。由表 3可知,在两类空间权重矩阵下,WER1的估计系数在1%的水平下显著异于零,说明地区间环境规制支出执行的策略互动存在逐底竞争行为。意味着,当某地区的竞争对手选择降低环境污染治理投资,那么,该地区最优决策亦为降低环境污染治理投资。同时,就决策互动强度来说,地理距离权重下的WER1估计系数绝对值高于经济距离权重下的估计系数,表明地区间的环境规制支出执行互动更多关注与其地理距离邻近地区的决策。可能的解释在于,地理距离越近的地区越有可能成为竞争对手。

(2) 环境规制监督。WER2的估计系数在10%的水平下显著,表明地区间环境规则监督执行策略的互动存在逐底竞争行为。具体来说,一个地区环境规制监督执行程度并不仅以本地区实际监管需求为依据,还受到邻近地区竞争对手的环境规制监督执行程度影响。可能原因在于,地区间为防止本地流动资源流失致使本地经济发展处于不利地位,进而在环境规制监督执行上与邻地区保持高度一致。

(3) 环境规制收益。WER3的估计在1%的水平下显著,表明地区间环境规制收益执行的策略互动存在逐底竞争行为,与环境规制支出和监督执行互动行为一致。产生这一结果可能源于地区间的环境治理存在“搭便车”动机,某一地区在进行环境规制收益决策时会由于缺乏内在激励而导致地区间环境规制收益执行互动的竞次行为。

总结上述三种环境规制工具执行的策略互动结果可知,在两类空间权重矩阵下,当邻近地区环境规制执行水平较上年下降或上升时,本地区的环境规制执行表现为逐底竞争,即邻近地区放松环境管制时,本地采取模仿战略亦倾向选择放松管制,验证了理论假说1。上述观点与杨海生等(2008)和李胜兰等(2014)得出结论一致,与其不同的是,本文从环境规制的三个环节出发,结论更加稳健。

(二) 环境规制执行的策略互动与产业结构合理化的关系表 4报告了环境规制执行的策略互动对产业结构合理化的影响。其中,第(1)~(2)列为环境规制支出指标对产业结构合理化影响,(3)~(4)列为环境规制监督指标对产业结构合理化影响,(5)~(6)列为环境规制收益指标对产业结构合理化影响。结果显示,在地理距离和经济距离两种空间权重矩阵下本地环境规制支出、监督与收益执行程度的估计系数均显著为正,这说明环境规制执行不利于产业结构合理化;同时,邻近地区环境规制支出、监督与收益执行程度的估计系数亦均显著为正,说明邻近地区环境规制执行的空间溢出效应未促进产业结构向均衡状态转变。这一结果明白易晓。近年来中国地方政府官员的经济业绩竞争和规避风险倾向导致了地区产业选择趋于同构(张晔、刘志彪,2005),“有条件要上、没有条件创造条件也要上”的现象蔚然成风。地方政府在环境规制执行上采取“一刀切”的形式而未考虑到本地区产业的禀赋优势及长远发展目标,产业间资源配置不合理,上下游产业的关联程度较低,未能形成产业互补优势;同时,各地区市场环境变化莫测及体制机制设置不够健全,市场引导工作与产业培育工作不及时、不深入,致使产业间合作几率较低,且与产业发展需求匹配失效,导致本地环境规制执行未能提升各产业间的整体协作力。邻近地区环境规制执行的空间溢出效应不利于本地产业结构合理化,其内在逻辑为地区间环境规制执行实施逐底竞争策略。在“为经济增长而竞争”的背景下,放松环境规制成为地方政府的重要竞争手段(杨海生等,2008)。在争夺流动资本或产业转移时,欠发达地区与竞争地区经济发展水平差距越大则越可能采取更加宽松的环境政策(陈强远等,2018)。地方政府将环境规制作为争夺流动性资源的工具,进一步降低了资源配置效率,导致产业结构合理化偏离均衡。区域间非相容的激励政策致使环境规制失效,加剧了产业结构非均衡状态不利于产业结构合理化。本文部分验证了假说2,环境规制执行策略互动并未促进产业结构合理化。

| 表 4 环境规制对产业结构合理化的作用 |

通过观察表 4发现,地理距离矩阵下的环境规制支出和监督对产业结构合理化影响的邻地效应均高于其在经济距离矩阵下对产业结构合理化的影响,与之相反,经济距离矩阵下的环境收益对产业结构合理化的邻地效应大于其在地理距离矩阵下对产业结构合理化的影响,即行政距离邻近地区的环境规制支出和监督的空间溢出效应更大,而经济邻近地区的环境规制收益的空间溢出效应更高。

控制变量回归结果显示,在地理距离与经济距离两种空间权重矩阵下,信息化水平的系数显著为正,说明当前信息化水平加剧了产业结构偏离均衡状态,可能是因为在样本选择期内信息化水平处于较低层次,未能有效提升要素在三次产业间的要素配置效率。人均GDP系数显著为负,表明经济发展水平不断提高有利于产业结构合理化发展。本地城镇化系数显著为正,说明当前城镇化水平并未有效促进产业结构合理化。财政自由度是指地方政府在预算、组织收入和支出等方面享有一定自主权。财政自由系数为负,说明地方政府实施的财政收入与支出政策能够有针对性地改变市场主体行为,有效发挥产业结构调整的正向效应。人力资本和对外开放系数显著为负,可以不断提升人力资本水平以及对外开放程度来抑制产业结构偏离均衡而促进产业结构合理化。

(三) 环境规制执行的策略互动与产业结构高度化的关系表 5报告了环境规制执行的策略互动对产业结构高度化的影响。其中,第(1)~(2)列为环境规制支出指标对产业结构高度化影响,(3)~(4)列为环境规制监督指标对产业结构高度化影响,(5)~(6)列为环境规制收益指标对产业结构高度化影响。结果显示,在地理距离和经济距离两种空间权重矩阵下本地环境规制支出、监督与收益执行程度的估计系数均显著为正,说明环境规制执行有效驱动产业结构升级;同时,邻近地区环境规制支出、监督与收益执行程度执行估计系数亦均显著为正,说明邻近地区环境规制执行的正向空间溢出效应有效驱动产业结构升级。一方面,经济发展阶段的变化要求高投入、高消耗、高污染的粗放型发展方式向绿色清洁、技术驱动的可持续发展方式转变,政府加强环境规制有助于促进技术创新水平提升;另一方面,随着经济发展水平提升,人均收入水平与生活质量随之提高,公众不只满足于基本生活产品的需求,对环境质量的要求水涨船高,企业有动机进行技术研发(沈能,2012;董直庆、焦翠红,2015)。通过环境规制执行触发的波特效应激励企业增加生产技术创新投入,提升地区的自主创新能力,促进区域内产业劳动生产率提高,由此加快地区产业高度化进程。此时高水平的环境规制强度发挥“优胜劣汰”作用驱使产业和企业内部进行强制性“精洗”,存留下来的企业市场竞争力较强,更加注重技术创新,研发投入力度加大引致技术水平提升与生产率提高,整体上驱动产业向高度化发展。相邻地区政府的环境规制执行对本地产业结构高度化存在正向溢出效应,基本逻辑为当本地区接收到邻地提升环境规制强度信号后会选择放松本地区的环境管制,吸引邻地区的未达标产业转移,产业接收地的收入水平上升则有更多资金投入到技术创新中,研发投入增加触发技术进步效应驱动产业结构升级。发达地区进入城市化与工业化纵深发展阶段,环境规制门槛较高,引起污染密集型产业转移至经济落后地区,促进其产业转型升级。因此,本文的结论在一定程度上证实了“波特假说”在产业层面的适用性,即适度环境规制可以提升企业生产效率和市场竞争力,倒逼产业升级。因此,本文证实了理论假说3,地方政府环境规制执行有效激励企业的技术进步效应进而驱动产业升级。此外,经济距离矩阵下的环境规制支出和监督执行对产业结构高度化影响的邻地效应均高于其在地理距离矩阵下对产业结构高度化的影响,说明经济发展相近地区的环境规制支出和监督的空间溢出效应更能促进产业升级。

| 表 5 环境规制对产业结构高级化的作用 |

控制变量回归结果显示,本地区的信息化系数显著为正,邻地区的信息化系数变化没有明显规律,表明本地区信息化水平提升有效促进产业高度化进程。信息化的过程蕴含着高技术企业快速成长机制和产业附加值提升等特点,直接促进产业升级。本地的人均GDP系数显著为正,邻地区人均GDP系数显著为负,说明只有本地区经济发展水平的提升有利于产业升级,邻地区经济发展水平提升对本地区产业升级产生负向影响。资源稀缺性的约束使得地方政府之间为流动资源竞争,进而邻地区经济发展挤占本地区要素资源而不利于本地区产业升级。城镇化与财政自由均能够显著促进产业高度发展。城镇化为产业发展和新兴产业集聚提供空间,城市聚集经济和规模经济提高技术复杂水平与创新能力,为产业升级提供强大动力;地方政府财政自由度的扩大意味着市场化水平的提高,优化的市场环境激励增加企业创新投入,进而促进产业升级。对外开发则不利于产业的高度化,可能原因在于出口产品中劳动密集型产品占比较高。人力资本水平提升有利于产业结构高度化发展,但不十分显著,表明我国人力资本水平较低,自主研发能力稍有不足。

(四) 稳健性检验为了进一步验证环境规制执行对产业结构转型升级的影响,本文选择反距离的平方矩阵W3及相应的经济距离矩阵W4再次回归,稳健性检验的结果见表 6。为节省篇幅,下表主要报告了核心解释变量环境规制支出、监督和收益执行对产业结构合理化和产业结构高度化影响的估计系数。与表 4和表 5相比,在两种空间权重矩阵下,环境规制支出、监督及收益均不利于产业结构趋于合理化,但均有效推动产业结构高度化进程,与上文结论基本一致,仅在系数大小上有所差异。因此,本文实证结果是稳健可信的。

| 表 6 稳健性检验 |

根据前文讨论可知,地方政府环境执行的策略互动抑制了产业结构合理化,但能够驱动产业结构高度化发展。接下来本文对产生这一影响的传导机制进行分析。理论上,环境规制执行通过影响资源配置效率和技术进步分别对产业结构合理化和产业结构高度化产生影响。利用Malmquist指数分解的资源配置效率和技术进步与环境规制的连乘式作为核心解释变量对方程(2)、(3)进行回归分析,估计结果列入表 7和表 8。

| 表 7 机制分析 |

| 表 8 机制分析 |

表 7中第(1)~(2)、(3)~(4)、(5)~(6)分别是环境规制支出、环境规制监督、环境规制收益与资源配置效率的连乘式对产业结构合理化影响,反映环境规制工具通过资源配置效率影响产业结构合理化水平。在两种空间权重矩阵下,ER*AC的估计系数显著为正,WER*AC的估计系数并不均显著为正,说明地方政府环境规制执行的策略互动未能通过优化资源配置效率促进产业结构的合理化,部分验证了张玉昌、宋健(2018)的观点,生产要素在产业间的流动并不是合理的配置组合。财政分权背景下,地方政府为获取更多财政收入, 在地区经济与税收竞赛过程中阻碍了要素自由流动。在中央政府的激励与约束下,地方政府利用辖区内税收、环境政策等吸引就业、投资等流动性资源,大力发展第二产业,扩大基础建设(张克中等,2011),加剧区域资源配置扭曲,抑制了产业结构的均衡化发展。

表 8中第(1)~(2)、(3)~(4)、(5)~(6)分别是环境规制支出、环境规制监督、环境规制收益与技术进步的连乘式对产业结构高度化影响,反映环境规制工具通过技术进步影响产业升级。在两种空间权重矩阵下,ER*TC的估计显著为正,WER*TC的估计系数总体上也显著为正,表明地方政府环境规制执行的策略互动有效驱动产业升级,验证了波特假说的正确性。具体来说,环境规制激发创新补偿效应实现企业技术进步和生产效率提升,进而提高劳动力素质,改善企业技术基础,增强管理水平,直接推动产业升级(周叔莲、王伟光,2011)。为满足日益增长的绿色消费,地方政府通过制定适宜的环境规制政策提升企业新产品开发意愿,激励企业进行绿色技术研发,间接实现产业结构高度化发展。

五、结论与启示目前,中国经济可持续发展遭受环境污染掣肘,依托于“高能耗、高污染”的传统粗放式经济发展道路难以为继,转变发展方式,调整经济结构,转换增长动力,实现中央政府“绿水青山就是金山银山”的战略目标核心就是发挥环境规制在产业结构转型升级中的重要作用。长期以来,中央政府不断建立并逐步完善环境法律法规体系,但在经济分权背景下的地方政府环境规制执行的策略互动却使得环境治理效果不尽如意。因此,厘清地方政府环境规制执行的策略互动形式并阐释环境规制对产业结构转型升级的影响,不仅为地方政府环境规制政策制定提供理论支撑,更为经济转向高质量发展提供新的内驱力。

本文首先借助两区制空间Durbin模型,从地方政府环境规制支出、监督和收益执行三个环节出发,研究地区间环境规制执行的策略互动形式,发现地区间环境规制执行存在相互模仿行为,意味着邻近地区降低环境规制强度,本地区将相应地放松环境管制,彰显出环境规制的非完全执行特征。在此基础上,构建空间Durbin模型考察了地方环境规制执行的策略互动对产业结构转型升级影响的本地效应和溢出效应。研究发现,环境规制未能有效抑制本地产业结构偏离均衡状态,且地区间环境规制执行存在正向的空间溢出效应,即环境规制亦未减弱邻地产业结构非均衡性;环境规制有效推动本地产业高度化进程,且地区间环境规制互动的正向空间溢出效应显著驱动产业高度化发展,进一步证实“波特假说”的创新补偿效应激发技术进步有利于产业结构高度化。此外,地区间环境规制工具执行存在空间异质性,环境规制支出执行对产业转型升级影响效果最为明显,而环境规制监督和收益则略逊一筹。环境规制执行对产业结构转型升级的影响具有复杂性,总体而言,并未显著推动产业结构转型升级,这给中国产业结构调整和经济高质量发展带来严峻挑战。

上述结论为环境保护政策制定带来重要启示。首先,中央政府应进一步优化地方政府环境管理结构,引导地区间环境规制良性竞争,促进环境规制向高水平发展。缓解地区间的逐底竞争行为,培养良性环境规制竞争机制的根本在于继续降低地方政府官员政绩考核中经济增长权重,增加环境保护权重,建立切实有效发展机制以实现经济发展和环境保护统筹兼顾。其次,地方政府应充分发掘环境规制对产业结构转型升级的积极作用,采取适合自身发展的环保政策,有效发挥环境规制的波特效应。最后,发挥地方政府在产业结构转型升级中的能动性,可将产业结构转型成效纳入地方政绩考核体系,充分调动地方政府积极性,推动产业技术进步和生产率提升,提高资源配置效率,高质量、高速度地推动产业结构转型升级进程。

| [] |

陈强远、李晓萍、曹晖, 2018, “地区环境规制政策为何趋异?——来自省际贸易成本的新解释”, 《中南财经政法大学学报》, 第 1 期, 第 73-83+160 页。 |

| [] |

董直庆、焦翠红, 2015, “环境规制能有效激励清洁技术创新吗?——源于非线性门槛面板模型的新解释”, 《东南大学学报(哲学社会科学版)》, 第 2 期, 第 64-74+147 页。 |

| [] |

傅京燕、李丽莎, 2010, “环境规制、要素禀赋与产业国际竞争力的实证研究——基于中国制造业的面板数据”, 《管理世界》, 第 10 期, 第 87-98+187 页。 |

| [] |

干春晖、郑若谷、余典范, 2011, “中国产业结构变迁对经济增长和波动的影响”, 《经济研究》, 第 5 期, 第 4-16+31 页。 |

| [] |

韩超、张伟广、冯展斌, 2017, “环境规制如何去资源错配——基于中国首次约束性污染控制的分析”, 《中国工业经济》, 第 4 期, 第 115-134 页。 |

| [] |

何德旭、姚战琪, 2008, “中国产业结构调整的效应、优化升级目标和政策措施”, 《中国工业经济》, 第 5 期, 第 46-56 页。 |

| [] |

金刚、沈坤荣, 2018, “以邻为壑还是以邻为伴?——环境规制执行互动与城市生产率增长”, 《管理世界》, 第 12 期, 第 43-55 页。 |

| [] |

刘伟、张辉、黄泽华, 2008, “中国产业结构高度与工业化进程和地区差异的考察”, 《经济学动态》, 第 11 期, 第 4-8 页。 |

| [] |

李胜兰、初善冰、申晨, 2014, “地方政府竞争、环境规制与区域生态效率”, 《世界经济》, 第 4 期, 第 88-110 页。 |

| [] |

任志成、巫强、崔欣欣, 2015, “财政分权、地方政府竞争与省级出口增长”, 《财贸经济》, 第 7 期, 第 59-69+108 页。 |

| [] |

沈能, 2012, “环境规制对区域技术创新影响的门槛效应”, 《中国人口·资源与环境》, 第 6 期, 第 12-16 页。 |

| [] |

孙晓华、郭旭、王昀, 2018, “产业转移、要素集聚与地区经济发展”, 《管理世界》, 第 5 期, 第 47-62-179-180 页。 |

| [] |

于斌斌, 2015, “产业结构调整与生产率提升的经济增长效应——基于中国城市动态空间面板模型的分析”, 《中国工业经济》, 第 12 期, 第 83-98 页。 |

| [] |

袁航、朱承亮, 2018, “国家高新区推动了中国产业结构转型升级吗”, 《中国工业经济》, 第 8 期, 第 60-77 页。 |

| [] |

杨海生、陈少凌、周永章, 2008, “地方政府竞争与环境政策——来自中国省份数据的证据”, 《南方经济》, 第 6 期, 第 15-30 页。 |

| [] |

原毅军、谢荣辉, 2014, “环境规制的产业结构调整效应研究——基于中国省际面板数据的实证检验”, 《中国工业经济》, 第 8 期, 第 57-69 页。 |

| [] |

杨亚平、周泳宏, 2013, “成本上升、产业转移与结构升级——基于全国大中城市的实证研究”, 《中国工业经济》, 第 7 期, 第 147-159 页。 |

| [] |

张成、陆旸、郭路、于同申, 2011, “环境规制强度和生产技术进步”, 《经济研究》, 第 2 期, 第 113-124 页。 |

| [] |

张华, 2016, “地区间环境规制的策略互动研究——对环境规制非完全执行普遍性的解释”, 《中国工业经济》, 第 7 期, 第 74-90 页。 |

| [] |

张克中、王娟、崔小勇, 2011, “财政分权与环境污染:碳排放的视角”, 《中国工业经济》, 第 10 期, 第 65-75 页。 |

| [] |

钟茂初、李梦洁、杜威剑, 2015, “环境规制能否倒逼产业结构调整——基于中国省际面板数据的实证检验”, 《中国人口·资源与环境》, 第 8 期, 第 107-115 页。 |

| [] |

周叔莲、王伟光, 2001, “科技创新与产业结构优化升级”, 《管理世界》, 第 5 期, 第 70-78-89-216 页。 |

| [] |

张文彬、张理芃、张可云, 2010, “中国环境规制强度省际竞争形态及其演变——基于两区制空间Durbin固定效应模型的分析”, 《管理世界》, 第 12 期, 第 34-44 页。 |

| [] |

张晔、刘志彪, 2005, “产业趋同:地方官员行为的经济学分析”, 《经济学家》, 第 6 期, 第 63-68 页。 |

| [] |

周业安、宋紫峰, 2009, “中国地方政府竞争30年”, 《教学与研究》, 第 11 期, 第 28-36 页。 |

| [] |

张玉昌、宋健, 2018, “要素配置、产业发展与产业结构——基于政府主导的产业发展战略视角”, 《南方经济》, 第 9 期, 第 86-106 页。 |

| [] |

Breton A., 1998, "Competitive Governments:An Economic Theory of Politics and Public Finance". Public Choice, 67(2), 223–227.

|

| [] |

Brueckner, Jan K., 2003, "Strategic Interaction Among Governments:An Overview of Empirical Studies". International Regional Science Review, 26(2), 175–188.

DOI:10.1177/0160017602250974 |

| [] |

Besley T., Case A., 1995, "Incumbent Behavior:Vote-Seeking, Tax-Setting, and Yardstick Competition". American Economic Review, 85.

|

| [] |

Elhorst P.J., 2010, "Applied Spatial Econometrics:Raising the Bar". Spatial Economic Analysis, 5(1), 9–28.

|

| [] |

Fredriksson P. G., Millimet D.L., 2002, "Strategic Interaction and the Determinants of Environmental Policy Across US States". Journal of Urban Economics, 51(1), 101–122.

|

| [] |

Konisky D.M., 2007, "Regulatory Competition and Environmental Enforcement:Is There a Race to the Bottom". American Journal of Political Science, 51(4), 853–872.

DOI:10.1111/j.1540-5907.2007.00285.x |

| [] |

Ngai L.R., Pissarides C.A., 2007, "Structural Change in a Multisector Model of Growth". American Economic Review, 97(1), 429–443.

|