随着Melitz(2003)企业异质性理论的兴起,近来涌现出大批学者开始从“新新贸易理论”框架下对国际贸易中的微观机制和宏观效应展开研究。此框架下的研究通常假设,企业的出口行为直接将产品交付至海外终端消费者(Bernard et al., 2010),从而忽略贸易中间商等中介行为的异质性影响。但是从企业出口行为的实践看,部分企业由于国外较高的市场进入门槛、出口运输成本及国际销售网络管理费用等因素限制而依赖于贸易中介完成产品出口,这使得生产率较低的企业仍有可能将产品出口至海外,为备受争议的企业出口“生产率悖论”提供更加科学的解释。根据中国海关数据库统计,2000年以来中国平均每年间接出口企业占比达14%左右①。由此可知,通过贸易中介出口已经成为中国企业进入海外市场的重要贸易模式。并且大量研究通过相关贸易数据证实了贸易中介的真实存在及对国家贸易利得、消费者价格福利等方面的重要作用(Ahn et al., 2011;Akerman,2014;Fernandez-Blanco,2012)。

① 作者通过中国工业企业与中国海关数据合并统计得到。

微观主体的出口决策行为决定出口绩效,随着国际贸易理论的日益更迭和微观企业的数据支持,出口模式的内生选择问题和绩效研究逐渐成为近年来国际贸易领域的热点话题。尤其在2013年中国货物贸易进出口总值首次超过美国、位居全球第一后,中国已处于由高速增长阶段向高质量发展阶段转变的攻关期,提升出口产品质量成为我国由出口大国向出口强国转变,突破出口产品全球价值链低端锁定的必然要求,而企业出口面临诸多路径选择及行为决策,寻找适合中国企业“走出去”的发展道路,也是实现当前中国对外贸易转型升级的重要议题。基于此,本文基于Melitz(2003)企业异质性理论,并结合Khandelwal et al.(2013)扩展的产品质量异质性模型,构建了一个两国之间产品贸易的一般均衡模型,并将企业出口模式选择引入模型,推导出企业出口模式选择影响产品质量升级的理论框架。在此基础上,本文还利用2000-2013年中国工业企业和海关数据构建双重差分模型对出口模式的产品质量提升效应进行实证检验。

二、文献综述近年来,关于企业出口模式的研究越来越受到国际贸易领域诸多学者的热捧。荟萃文献分析发现,现有研究主要包含企业出口模式的内生选择问题和绩效影响两大类。关于企业出口模式内生选择问题,大部分研究认为其主要归因于出口企业生产率和出口固定成本的异质性。以Melitz(2003)为代表发展起来的企业异质性理论指出,企业出口行为存在生产率排序现象,即高生产率的企业才选择出口,否则选择国内市场。然而事实却是,较多中低生产率企业通过贸易中介进入出口市场,存在“生产率悖论”,其原因在于企业异质性理论需严格满足企业出口固定成本同质性的假设,而忽略了不同出口模式下出口固定成本异质性的影响。因此,Ahn et al.(2011)在Melitz企业异质性理论基础上引入贸易中介并对出口模式选择进行了深入研究,发现贸易中介这一“分销技术”有效降低企业出口固定成本,为那些低生产率企业创造了出口机会。Felbermayr and Jung(2011)进一步指出企业出口模式选择的实质在于出口成本降低与贸易收益增加之间的权衡,具体来讲,贸易中介可以为出口企业节约营销、分销及特定市场维护等固定成本,而交易效率上的不同又使得直接出口与间接出口企业在贸易收益中存在差异。除生产率和固定成本异质性的影响外,融资约束、产品多样化也是决定企业出口模式选择的重要原因,融资约束越严重的企业依赖贸易中介出口的程度越高,并且金融发展较为滞后的国家,其间接出口的份额也越大(Chan,2014;刘晴等,2017)。企业出口产品多样性越丰富,其越依赖于间接出口(McCann,2013)。

关于出口模式选择的绩效影响主要集中于对企业贸易利得与消费者福利的研究。譬如Bai et al.(2017)早已研究发现,通过贸易中介进行间接出口的企业通过“干中学”效应可以有效提升企业生产率。尽管贸易中介的存在使得间接出口企业需要承担较高的固定边际成本,但贸易中介在拓展出口市场边际(Ahn et al., 2011)、增加出口企业数量(Akerman,2014)、提升出口产品种类(Bernard et al., 2010)等方面发挥着更加积极的作用。而贸易中介的参与对出口产品价格的影响还存在较大争议。第一种观点认为,贸易中介的存在使得分销海外的出口企业面临较高的边际成本,一定程度上提高了出口产品的价格(Ahn et al., 2011);第二种观点认为,贸易中介的参与增加了出口产品的多样性,其额外固定成本随着产品数量的增加而降低,由此产生的范围经济可能导致出口产品价格降低(Bernard et al., 2010);第三种观点认为,贸易中介的出口价格取决于生产率和产品质量在出口绩效中的重要性,如果企业的出口绩效由生产率驱动,那么通过贸易中介间接出口的产品价格要高于直接出口的平均价格,反之,如果企业的出口绩效由产品质量驱动,那么通过贸易中介间接出口的出口价格则会低于直接出口的平均价格(Crozet et al., 2013)。从出口加成率视角的研究看,国内学者诸竹君等(2019)基于扩展的MO模型对不同出口模式企业的加成率效应进行了经验检验,发现直接出口降低了企业出口加成率,间接出口则提升出口加成率,而这种影响差异性主要源于企业“出口干中学效应”和“需求冲击适应效应”的不同。另外,从出口模式的消费者福利效应看,以贸易中介参与的间接出口通过增加出口产品种类来满足消费者对产品的多元化需求,进而提升消费者福利水平(Fernandez and Blanco, 2012)。

一直以来,众多学者从全球分工视角研究微观企业行动对出口产品质量的影响效应。早期学者认为,国家之间垂直型产业内分工导致的产品质量差异性是由于国家间物质和人力资本存量方面的差异(Gao et al., 2014)。随着新新贸易理论的兴起,垂直产品差异模型也得到了愈来愈多的关注。部分学者基于不变加成视角,将垂直差异化产品引入到Melitz(2003)的企业异质性模型,并试图解释为什么高生产率的企业往往出口高质量的商品(Baldwin and Harrigan, 2011;Kugler and Verhoogen, 2012)。Antoniades(2015)进一步考察了企业价格加成可变的情形,指出市场竞争的加剧主要依赖于直接竞争效应和产品质量差异化两个途径实现,并在理论上梳理了企业生产率、市场份额和质量之间的关系,指出生产率较高的企业往往占据出口市场主要份额,同时生产高质量产品。在理论模型的基础上,众多学者也从贸易自由化、外商直接投资、融资约束、政府补贴、企业间人才配置等方面对出口产品质量的影响进行了探讨(Manova and Zhang, 2017;李坤望、王有鑫,2013;张杰,2015;Bas et al., 2015;蒋为等,2019)。但整体上从企业出口模式的异质性选择视角探讨对出口产品质量的研究相对较少,Poncet and Xu(2015)通过对间接出口企业进行筛选检验发现,专业性的贸易中介能够对出口企业进行有效地“质量甄别”,进而将高质量产品出口至海外。

从现有研究看,大多基于微观企业数据的出口行为研究忽视了贸易中介的作用,其结果是只能解释“部分”出口现象,且大大高估了出口企业的“自选择”行为(Antràs,2010;綦建红、李丽,2016)。尽管部分学者从出口固定成本异质性视角对出口模式的内生选择问题展开了探讨,但企业出口模式选择的产品质量升级效应研究尚且缺乏,而且已往诸多研究仅考虑企业出口模式二元选择特征的变化,却忽略了企业出口模式动态选择所带来的异质性影响。基于此,本文将出口模式纳入产品质量模型中,探讨了不同出口模式对产品质量的提升作用,并进一步研究了企业出口模式的动态转换对出口产品质量的影响效应,试图寻找提升我国出口贸易绩效及贸易转型升级的微观途径。

三、理论模型及机制分析本文在Melitz(2003)企业异质性理论的基础上,借鉴Khandelwal et al.(2013)扩展的产品质量异质性模型,从理论上论证了企业不同出口模式下出口产品质量的决定因素,并进一步梳理了出口模式选择对出口产品质量的作用机理。

(一) 理论框架设定1.代表性消费者行为。假设有国内H和国外F市场在垄断竞争环境下进行国际贸易,且所有消费者偏好结构相同,代表性消费者效用函数CES形式为:

| $ u = {\left[ {\int_0^N {{{({\lambda _i}{\kern 1pt} {q_i})}^{\frac{{\sigma - 1}}{\sigma }}}} di} \right]^{\frac{\sigma }{{\sigma - 1}}}},\sigma > 1 $ | (1) |

其中,i代表企业生产产品的类型,假设每个企业仅生产一种产品,因此,i也代表企业。N代表消费者总体消费商品种类数,λ表示代表性厂商生产产品的质量,σ(σ>1)表示不同商品之间的替代弹性。在社会整体支出一定的约束下,根据效用最大化原则得到消费市场对企业i产品的需求量为:

| $ q(i) = \frac{{p_i^{ - \sigma }}}{{\lambda _i^{1 - \sigma }}}\frac{E}{P} $ | (2) |

其中,E为消费者整体支出,P为价格指数,且

2.生产者供给行为。根据Melitz(2003)异质性模型的经典假设,即进入市场后企业的生产率水平φi具有异质性,且企业进入市场需要支付固定成本f,假设每个企业具有相同的可变成本c。则垄断竞争条件下,CES效用函数下企业利润最大化时的定价符合加成定价原则,即为企业加成率与边际成本的乘积

| $ {{r_0}({\varphi _i}) = {{\left[ {\frac{{\sigma - 1}}{\sigma }\frac{{\varphi .{\kern 1pt} {\kern 1pt} \lambda (i)}}{c}P} \right]}^{\sigma - 1}}E} $ | (3) |

| $ {{\pi _0}({\varphi _i}) = \frac{{{r_0}({\varphi _i})}}{\sigma } - f} $ | (4) |

开放条件下,企业需要承担额外的固定成本,而且不同出口模式(包括直接出口和间接出口这里的间接出口指的是企业通过贸易中介参与的出口行为。)下的企业承担固定成本的能力亦存在差异(Ahn et al., 2011)。具体而言,直接出口型企业必须承担冰山型的贸易成本和固定分销成本;间接出口型企业必须承担交易成本和贸易中介费等固定分销成本。参照D'Aspremont and Jacquemin(1988)的研究设定,假设企业w出口到国外的产品种类为mw,企业出口需要支付诸如销售渠道建立、客户关系维护、仓储物流体系建设等方面的固定成本FX,显然,随着出口产品种类增加,其需要支付的出口成本也随之增加。因此,企业出口总成本函数可以设定为:

| $ F_w^j = {F_X} + \frac{{{{(m_w^j)}^2}}}{2} $ | (5) |

其中,j表示企业出口产品种类。由成本函数设定可知,企业每增加一种出口产品,其边际成本逐渐递增。换言之,出口产品种类越多,所承担的出口平均成本就越高。由于Melitz(2003)企业异质性理论仅仅考察垄断竞争下的企业行为,此时需符合每个企业仅生产一种产品的假设,则出口成本与一般企业保持一致,即Fwj=FX。假设出口企业的生产率水平和产品质量水平均存在异质性,即生产率越高的企业,其可变成本越低,产品质量越高的企业意味着固定成本越高(Gervais,2015)。而企业出口模式不同,其固定成本的投入效率也存在一定差异。因此,出口企业的生产成本可表示为:

| $ MC({\lambda _i},{\varphi _i}) = \frac{c}{{{\varphi _i}}}\lambda _i^\alpha ,F({\lambda _i},{\vartheta _i}) = {F_0} + \frac{f}{{{\vartheta _i}}}\lambda _i^\beta $ | (6) |

其中,MC表示边际成本,F表示固定成本,φi表示企业产品i的生产效率,

| $ \lambda ({\varphi _i},{\vartheta _i}) = {\left[ {\frac{{1 - \alpha }}{\beta }{{\left( {\frac{{\sigma - 1}}{\sigma }} \right)}^\sigma }{{\left( {\frac{{{\varphi _i}}}{c}} \right)}^{\sigma - 1}}\frac{{{\vartheta _i}}}{f}\frac{E}{P}} \right]^{\frac{1}{{{\beta ^\prime }}}}} $ | (7) |

其中,0 < α < 1,β′=β-(1-α)(σ-1),且β>β′。显然,企业出口产品的质量因子由企业生产率φi和出口固定成本投入效率

| $ {\frac{{\partial \lambda ({\varphi _i},{\vartheta _i})}}{{\partial {\varphi _i}}} = \frac{{\sigma - 1}}{{c{\beta ^\prime }}}{{\left[ {\frac{{1 - \alpha }}{\beta }{{\left( {\frac{{\sigma - 1}}{\sigma }} \right)}^\sigma }{{\left( {\frac{{{\varphi _i}}}{c}} \right)}^\sigma }\frac{{{\vartheta _i}}}{f}\frac{E}{P}} \right]}^{\frac{1}{{{\beta ^\prime }}} - 1}}{{\left( {\frac{{{\varphi _i}}}{c}} \right)}^{\sigma - 2}}\frac{{1 - \alpha }}{\beta }{{\left( {\frac{{\sigma - 1}}{\sigma }} \right)}^\sigma }\frac{{{\vartheta _i}}}{f}\frac{E}{P} > 0} $ | (8) |

| $ {\frac{{\partial \lambda ({\varphi _i},{\vartheta _i})}}{{\partial {\vartheta _i}}} = \frac{1}{{f{\beta ^\prime }}}{{\left[ {\frac{{1 - \alpha }}{\beta }{{\left( {\frac{{\sigma - 1}}{\sigma }} \right)}^\sigma }{{\left( {\frac{{{\varphi _i}}}{c}} \right)}^\sigma }\frac{{{\vartheta _i}}}{f}\frac{E}{P}} \right]}^{\frac{1}{{{\beta ^\prime }}} - 1}}\frac{{1 - \alpha }}{\beta }{{\left( {\frac{{\sigma - 1}}{\sigma }} \right)}^\sigma }{{\left( {\frac{{{\varphi _i}}}{c}} \right)}^\sigma }\frac{E}{P} > 0} $ | (9) |

再进行二阶偏导得:

| $ \begin{array}{l} \frac{{\partial \lambda ({\varphi _i},{\vartheta _i})}}{{\partial {\varphi _i}\partial {\vartheta _i}}} = \frac{{\sigma - 1}}{{fc{\beta ^\prime }}}{\left[ {\frac{{1 - \alpha }}{\beta }{{\left( {\frac{{\sigma - 1}}{\sigma }} \right)}^\sigma }{{\left( {\frac{{{\varphi _i}}}{c}} \right)}^\sigma }\frac{{{\vartheta _i}}}{f}\frac{E}{P}} \right]^{\frac{1}{{{\beta ^\prime }}} - 1}}{\left( {\frac{{{\varphi _i}}}{c}} \right)^{\sigma - 2}}\frac{{1 - \alpha }}{\beta }{\left( {\frac{{\sigma - 1}}{\sigma }} \right)^\sigma }\frac{E}{P}\\ + \frac{{(\sigma - 1)({\beta ^\prime } - 1)}}{{fc{\beta ^{\prime 2}}}}{\left[ {\frac{{1 - \alpha }}{\beta }{{\left( {\frac{{\sigma - 1}}{\sigma }} \right)}^\sigma }{{\left( {\frac{{{\varphi _i}}}{c}} \right)}^\sigma }\frac{{{\vartheta _i}}}{f}\frac{E}{P}} \right]^{\frac{1}{{{\beta ^\prime }}} - 1}}\frac{{1 - \alpha }}{\beta }{\left( {\frac{{\sigma - 1}}{\sigma }} \right)^\sigma }{\left( {\frac{{{\varphi _i}}}{c}} \right)^{\sigma - 2}}\frac{E}{P}\\ = \frac{{\sigma - 1}}{{fc{\beta ^\prime }}}\left( {1 - \frac{1}{{{\beta ^\prime }}}} \right){\left[ {\frac{{1 - \alpha }}{\beta }{{\left( {\frac{{\sigma - 1}}{\sigma }} \right)}^\sigma }{{\left( {\frac{{{\varphi _i}}}{c}} \right)}^\sigma }\frac{{{\vartheta _i}}}{f}\frac{E}{P}} \right]^{\frac{1}{{{\beta ^\prime }}} - 1}}\frac{{1 - \alpha }}{\beta }{\left( {\frac{{\sigma - 1}}{\sigma }} \right)^\sigma }{\left( {\frac{{{\varphi _i}}}{c}} \right)^{\sigma - 2}}\frac{E}{P} > 0 \end{array} $ | (10) |

根据一阶求导的单调性原理,提高企业生产率和出口固定成本投入效率能够有效提升出口产品质量。一方面,企业出口模式的选择符合生产率排序原则,即最高生产率企业选择直接出口,生产率次之的企业选择间接出口,生产率最低的企业选择国内销售(Lu et al., 2011;Chan,2014),因此,出口模式的演进就涵盖了企业生产率自我提升的过程;另一方面,出口固定成本投入效率的差异性仍可归因于企业出口模式的选择,直接出口企业面向海外市场直接参与国际竞争,间接出口则是通过贸易中介将产品输送至国外市场,固定成本投入效率的差异在于直接出口、间接出口二者作用关系的相对大小。二阶求导结果表明,出口企业生产率与出口成本投入效率的交互作用有助于提升出口产品质量,即高生产率企业的固定成本投入效率相对较高,反之则较低。

(三) 出口模式选择下产品质量静态对比不同出口模式的进入成本具有异质性(Ahn et al., 2011),即直接出口、间接出口、内销的固定成本满足fED>fEI>fEH。显然,不论直接出口抑或间接出口,企业都需要承担冰山贸易成本τ,且τEI>τED。贸易中介的存在造成出口产品产生价格“乘数效应”,即间接出口企业产品出售至海外市场将产生加价ρ(ρ>1) ①。依据边际成本加成原则,

① 直接出口和间接出口均由于关税作用都产生一定的加价效应,为简化模型,本文假设企业出口加价效应主要来自贸易中介的参与。

若企业选择直接出口将产品销售至海外,企业只需要支付出口固定成本fED。只要企业在直接出口中所获收益大于出口成本(即利润大于0),企业则会持续出口产品或扩展出口产品种类。此时,临界条件为:

| $ {\left[ {\frac{{\sigma - 1}}{\sigma }\frac{{\varphi \cdot \lambda (i)}}{c}P\tau } \right]^{\sigma - 1}}\frac{E}{\sigma } = {f_{ED}} $ | (11) |

化解得到企业出口产品质量因子满足:

| $ {\lambda _{i,s}} = \frac{\sigma }{{\sigma - 1}}\frac{1}{P}\frac{c}{{\tau {\varphi _i}}}{\left( {\frac{{{f_{ED}}\sigma }}{E}} \right)^{\frac{1}{{\sigma - 1}}}} $ | (12) |

若企业选择通过贸易中介间接出口时,企业只需支付贸易中介费用和交易固定成本FEI,依据利润最大化原则,企业选择合适的出口模式将产品销售至海外,当企业直接出口利润高于间接出口时,企业更偏向于直接出口,反之,企业则倾向于选择间接出口。同理,得到企业选择间接出口时的临界条件:

| $ {\left[ {\frac{{\sigma - 1}}{\sigma }\frac{{\rho \tau \varphi \cdot \lambda (i)}}{c}P} \right]^{\sigma - 1}}\frac{E}{\sigma } = {f_{EI}} $ | (13) |

化解得到:

| $ {\lambda _{i,m}} = \frac{\sigma }{{\sigma - 1}}\frac{1}{P}\frac{c}{{\rho \tau {\varphi _i}}}{\left( {\frac{{{f_{EI}}\sigma }}{E}} \right)^{\frac{1}{{\sigma - 1}}}} $ | (14) |

由于ρ>1,且fED>fEI,对比式(13)和式(14),在企业生产率一定的条件下,存在λi, s>λi, m成立。这说明在企业生产率一定的条件下,直接出口企业的产品质量要高于间接出口,而企业出口模式的动态演进又依赖于企业生产率,企业在低生产率时则选择间接出口,同时通过优胜劣汰的筛选机制来推进企业产品质量和生产效率升级,当生产率达到一定阈值后,企业便选择直接出口。因此,相比而言,直接出口企业更易于捕捉到国际市场信息,并保持较高的市场敏感性,通过出口竞争效应和学习效应来实现企业的高质量生产与换代更迭。因此,提出如下假说:

H1:当直接出口的竞争效应和学习效应高于间接出口的中介监督效应,则企业选择直接出口将更有助于产品质量提升,反之,则间接出口更有利于出口产品质量提升。

H2:不同出口模式下企业生产率能够显著作用于出口固定成本投入效率,最终提升出口产品质量。直接出口型企业的产品质量高于间接出口,产品质量维系着企业由间接出口转向直接出口的重要“纽带”。

(四) 企业出口模式选择与产品质量的作用机制企业在出口行为上表现出较强的自我选择效应,具备质量和价格双重竞争的企业在出口中才更具有优势(Baldwin and Harrigan, 2011)。然而,贸易中介的存在大大降低了企业出口行为的自我选择效应,从而使得不同出口模式对产品质量升级的作用机制也将存在差异。

在全球化贸易背景下,企业结合自身产品特征、市场定位及外界环境刺激等因素选择最优的出口模式参与国际竞争。直接出口型企业直接与海外市场对接,对国际市场走势和产品竞争实情比较敏感,在此过程中产生出口“学习效应”,同时直接出口企业在直接参与国际竞争中能够“取长补短”,改善自身产品性能,实现提高产品质量的目的。而间接出口型企业则是通过贸易中介第三方对接海外市场,尽管企业对海外市场环境丧失一定敏感度,但一方面由于贸易中介长期从事出口业务及积累的海外市场资源,贸易中介能够将企业产品出口至合适的海外市场,提高出口交易效率。另一方面,作为出口第三方平台,贸易中介在其中充当质量监管者角色,对企业产品出口进行一轮“质量竞争”筛选,将质量不符合出口目的国要求的产品排除,质量较高的企业产品优先出口。因此,贸易中介通过设置出口质量门槛来“倒逼”企业自身产品创新、提升产品质量。另外,为了培育企业出口产品国际竞争优势,在信息相对对称的假设前提下,政府对特定行业或产品实行出口补贴,由此战略性贸易政策在企业出口模式选择对产品质量提升过程中起到一定的调节作用,并实现出口由产量竞争或价格竞争模式向质量竞争模式转变。

四、计量模型、变量选取及数据来源 (一) 识别策略为检验以上企业出口模式与出口产品质量的相关理论假说,本文采用“反事实”框架下的倾向得分匹配-双重差分法(PSM-DID)探讨企业出口行为对产品质量的影响效应及出口模式选择的异质性影响。鉴于企业出口行为选择并非随机分布,且易受企业异质性特征和决策者偏好的影响,为避免样本选择偏误引起估计结果失准,因此,本文首先采用倾向得分匹配法(PSM)进行数据样本匹配处理。具体操作如下:根据企业是否从事出口行为将样本分为出口企业(处理组)和非出口企业(控制组),再由倾向得分匹配筛选出非出口企业中与出口企业特征行为相似的样本作为双重差分法的实验控制组(Heckman et al., 1998)。另外,参考许家云等(2015)和阳佳余(2012)的做法,倾向得分匹配过程中引入主要影响企业出口行为的协变量,具体包括企业全要素生产率tfp、融资约束(finan)、外资比重(for_pop)、企业规模(scale,对数化)及企业年龄(age,对数化)。采用logit回归估计如下模型:

| $ {\rm{ }}logit{\rm{ }}\left( {{\rm{ }}export{{\rm{ }}_{it}} = 1} \right) = \mathit{Ø} \left( {{\rm{ }}tfp{\rm{ }},} \right.{\rm{ }}finan,{\rm{ }}for{\rm{\_}}pop{\rm{ }},{\rm{ }}scale{\rm{ }},{\rm{ }}age{\rm{ }}) $ | (15) |

由模型(15)估计得到各企业样本的倾向得分,为兼顾方差和偏差匹配,采用最近邻1 : 2匹配方法搜寻得到与出口企业最为接近的非出口企业。根据得分匹配结果,设定二元变量exporti,即观察期内企业从事出口活动设定为1,否则为0。进一步设定企业出口时间变量postt,postt=0和postt=1分别表示企业从事出口前和出口后。同时定义quait为企业i在t年的出口产品质量,Δquait1和Δquait0分别表示处理组企业和实验组企业在观察期两个时间点的产品质量之差。依据双重差分法,企业出口前后的产品质量变化可表示为:

| $ \tau = E\left( {qu{a_i}\mid {\rm{ }}export{{\rm{ }}_i} = 1} \right) = E\left( {\varDelta qua_i^1\mid {\rm{ }}export{{\rm{ }}_i} = 1} \right) - E\left( {\varDelta qua_i^0\mid {\rm{ }}export{{\rm{ }}_i} = 1} \right) $ | (16) |

其中,E(Δquai0|exporti=1)为非出口从事出口活动的“反事实”状态,采用倾向得分匹配后的控制组在时间点前后出口产品质量变化作为代替值,即E(Δquai0|exporti=1)=E(Δquai0|exporti=0)。

根据以上设定,由于企业从事出口活动的时间点不一致,故本文借鉴Bertrand and Mullainathan(1999)的做法,构建多期双重差分回归模型,具体设定如下:

| $ qu{a_{ijdt}} = {\beta _0} + {\delta _0}E{X_ - }pos{t_{ijdt}} + {\delta _1}t \cdot {\rm{ }}pos{t_{ijdt}} + \gamma {X^\prime }_{ijt} + \varphi + {\varepsilon _{ijdt}} $ | (17) |

其中,EX_postijdt为出口二元变量及时间二元变量的交互项,即exportijdt×postijdt。δ0为本文主要关注的核心系数,其正负反映企业出口行为提升或降低出口产品质量。为剥离企业出口行为的净效应,本文通过引入时间交互项t·postijdt以排除时间趋势的影响。X′ijt为企业层面和行业层面的控制变量,φ表示行业、省份及年份固定效应,εijdt为随机干扰项。

为进一步探讨不同出口模式下的异质性影响,我们将出口模式二元变量direct(direct=1定义为直接出口,direct=0定义为间接出口)引入模型,其具体表达式如下:

| $ qu{a_{ijdt}} = {\beta _0} + {\alpha _0}\left( {EX\_pos{t_{ijdt}} \times direc{t_{ijdt}}} \right) + {\alpha _1}EX\_pos{t_{ijdt}} + {\delta _1}t \cdot {\rm{ }}pos{t_{ijdt}} + \gamma {X^\prime }_{ijt} + \varphi + {\varepsilon _{ijdt}} $ | (18) |

其中,系数α0反映不同出口模式选择对产品质量影响效应的差异性,系数大小和符号则反映企业出口模式选择对产品质量升级的影响效应和方向。需要特别说明的是,以上基准DID回归模型中的不同出口模式企业样本均采用纯直接出口和纯间接出口,而对于观察期存在出口模式转换的企业样本,本文将在后面部分检验出口模式动态转换的产品质量升级效应。

(二) 变量界定及选取企业出口模式界定。从以往研究经验和相关数据库来源看,企业出口模式界定方法主要包括直接法和间接识别法。一是根据世界银行企业调查数据库直接界定企业直接出口或间接出口(Bernard et al., 2015),无需对数据样本进一步推定和筛选,且识别准确度较高,但由世界银行企业调查数据库获取的企业样本数量较少,难以捕捉我国企业出口模式的动态选择和整体特征信息。二是通过中国工业企业-海关两套数据库关键词匹配来进行企业不同出口模式的识别(Bai et al., 2017;綦建红、李丽,2016),这既可全面反映我国企业出口行为的决策信息,又能补全企业财务信息。因此,本文选择中国工业企业数据库和海关数据库匹配识别法来界定企业的出口模式。具体界定如下:根据企业名称对两个数据库进行合并处理后,在两个数据库中同时出现的企业定义为直接出口企业(DE);中国工业企业数据库有出口交货值记录而未在海关数据库中出现的企业定义为间接出口企业(IE);工业企业数据库中的出口交货值为0的企业则定义为纯内销企业(PE)。

出口产品质量测度(qua)。产品市场份额取决于产品价格和质量,剔除市场份额中的价格因素后,剩余的便是产品质量。因此,本文借鉴Khandelwal(2010)及施炳展等(2013)事后推理的测算思路,通过产品需求函数来估计企业层面的出口产品质量,其产品质量估计的计量回归方程式可设定为:

| $ ln {\kern 1pt} {\kern 1pt} {q_{mijt}} = \theta {\kern 1pt} {\gamma _{mijt}} - \alpha {\kern 1pt} {p_{mijt}} + \delta ln {\kern 1pt} {\kern 1pt} gd{p_{mt}} + {\varepsilon _{mijt}} $ | (19) |

其中,qmijt表示企业m在t年向j目的国出口8位码产品i的数量。θ为海外消费市场对产品质量的垂直评价,产品质量评价越高,其产品的海外市场广延边际效应越强,γ代表产品i需求曲线的移动参数,θ和γ二者的乘积则反映t年产品i在出口目的国的市场拓展效应。ε主要包含产品质量的水平评价,为控制产品种类水平差异的影响,与Khandelwal(2010)的做法一致,在模型中引入能够反映地区市场规模差异的各国GDP。从企业-产品-目的国三个维度对企业8位码产品需求和价格进行回归,得到产品i的质量表达式:

| $ qualit{y_{ijt}} = \frac{{{{\hat \varepsilon }_{ijt}}}}{{\alpha - 1}} = \frac{{ln {q_{ijt}} - ln {{\hat q}_{ijt}}}}{{\alpha - 1}} $ | (20) |

为便于产品质量的水平加总和纵向对比,对式(20)产品质量表达式进行标准化处理:

| $ norm\_qualit{y_{ijt}} = \frac{{qualit{y_{ijt}} - \min qualit{y_{ijt}}}}{{{\rm{ max }}\;qualit{y_{ijt}} - \min qualit{y_{ijt}}}} $ | (21) |

其中,max qualityijt和min qualityijt分别所有企业在所有年份中出口产品i的最高质量和最低质量,标准化处理后的产品质量取值在[0, 1]。鉴于同一企业可能将一种产品出口至不同目的国、同一企业的不同产品出口至同一目的国,设定

| $ qu{a_{mt}} = (\frac{{valu{e_{mijt}}}}{{\sum\limits_{i \in G} {valu{e_{mijt}}} }}) \times norm\_qualit{y_{ijt}} $ | (22) |

控制变量。鉴于出口产品质量可能受企业特征及行业因素的外生影响,因此,本文选取企业生产率(tfp)、企业规模(scale)、企业创新能力(annvo)、融资约束(finan)等企业层面指标及行业竞争程度(hhi)作为控制变量。本文选择全要素生产率作为企业生产率的代理变量,并通过LP法①

(Levinsohn and Petrin, 2003)对tfp进行测算。企业规模采用企业总资产衡量,并进行对数化处理。企业创新能力反映企业产品更新换代的效率及产品市场竞争能力,采用新产品产值占总产值比重衡量。融资水平是企业内部生产持续更新及产品质量提升的重要约束条件,借鉴阳佳余(2012)的做法,以企业应收账款占资产总额比重作为企业融资能力的代理变量。行业竞争程度反映企业的市场垄断势力,本文借鉴毛其淋、许家云(2015)的做法,采用企业所属4位码行业赫芬达尔指数作为代理变量,其表达式为:

① 受篇幅限制,具体LP法的估计步骤未在文中详细阐述,关于各个指标的选取及处理可参考Brandt et al.(2012)。

(三) 数据来源及处理本文研究数据来源于中国工业企业数据库和海关数据库,跨度为2000-2013年。中国工业企业数据库基本涵盖了我国500万规模以上销售额的工业企业②,并详细记录了工业企业的基本信息、财务状况及其他属性特征。但该数据库仍存在指标名称异常、数据混乱、统计口径不一致等诸多问题,因此,本文参照聂辉华等(2012)、诸竹君等(2018)的做法,进行一系列数据处理:第一,剔除不符合会计准则且存在明显数据统计错误的样本,譬如资产总额、工业总产值、工业增加值小于0及从业人数低于8;第二,剔除同一年重复统计和不同年份指标数据完全一致的样本,尤其对数据质量存在较多问题的2010、2011年进行数据、指标再核实;第三,对不同年份指标名称(如行业代码、企业名称等)前后不一致的问题进行手工改正,并剔除关键指标数据缺失的样本。另外,中国海关数据库由海关总署公布,并详细记录企业产品层面的通关交易数据,具体包括企业税号、进出口产品的HS编码、企业进出口额、产品价格、进出口数量、目的地、交通运输方式及贸易方式等。

② 需要说明的是,在样本期2000-2013年间,中国工业企业数据库的统计标准发生了调整,即2011年之前以500万工业销售额为统计门槛,2011年之后以2000万工业销售额为统计门槛。因此,后文将以2011-2013年为数据样本进行稳健性检验。

将处理后的中国工业企业数据库与海关数据库按照企业名称进行匹配,得到涵盖企业基本信息、财务状况及产品出口信息的合并样本数据。由于加工贸易企业的进入固定成本显著高于一般贸易企业(Dai et al., 2016),为避免进入成本的差异性引起估计结果产生偏差,本文删除加工贸易企业样本①。最终,得到234132家出口企业1132781个观测值,匹配成功的企业数量占工业企业数据库出口企业数量的43%。

① 针对同时存在加工贸易和一般贸易的企业,借鉴谭周令、朱卫平(2018)的做法,若企业一般贸易交易额超过企业整体贸易额的80%,则认定该企业为一般贸易企业。

| 表 1 企业出口类型统计及产品质量测量结果 |

本文采用双重差分法(DID)探讨企业出口行为对出口产品质量的动态因果效应及出口模式选择的异质性影响。表 2汇报了全样本回归结果,第(1)为未加入控制变量及行业、年份、地区固定效应的初步回归结果,二元变量的交互项EX_post系数显著为正,表明企业出口行为显著提升了出口产品质量,且出口提升产品质量的平均效应为0.0693。第(2)和(3)列在逐步加入控制变量和固定效应后,EX_post系数的显著性依然稳健,但影响效应逐渐降低。随着贸易全球化的持续推进,出口企业将面临进口和国际市场的双重竞争,高生产率的企业选择将产品出口至海外市场,出口行为亦能进一步推动企业产品质量提升,形成“出口-质量提升-扩大出口”的良性循环机制。

| 表 2 企业出口行为、出口模式选择对产品质量的影响 |

第(4)-(6)列报告了出口模式异质性影响的DID回归结果,未加入控制变量和固定效应时,EX_post和EX_post×direct的系数均显著为正,且加入控制变量和固定效应后的结果依然稳健,进一步表明出口行为加速了直接出口企业产品质量升级。从影响效应值看,根据第(6)列系数结果可知,间接出口企业的产品质量提升效应为0.0087(0.0052个标准差),直接出口企业的产品质量提升效应为0.0293① (0.0392个标准差),显然,直接出口对出口产品质量的提升效应高于间接出口,其原因在于:①企业模式选择满足生产率排序原则,高生产率的大规模企业选择直接出口,反之选择间接出口,一般而言,高生产率的企业能够在较短周期内进行产品换代升级以满足国际市场对产品的多元化需求。②直接出口企业通过“出口学习效应”和“国际竞争效应”加快推进产品质量升级,以贸易中介参与的间接出口企业由于无法及时将国际市场信息反馈到产品生产端,使得产品质量和国际市场个性化需求难以同步发展,并且间接出口的贸易中转时间较长,导致产品出口交易效率下降,这也是诸多间接出口企业逐渐转内销的原因之一。

① 异质性DID回归估计的第一列反映间接出口对出口产品质量的影响,前两列系数之和为直接出口对出口产品质量的提升效应,后表统同。

从控制变量的影响效果看,tfp、annvo和scale的系数显著为正,说明企业生产率越高、创新水平越强及企业规模越大,对出口产品质量提升作用越强。finan和hhi的系数显著为负,表明企业融资约束越小、行业竞争性越低,对出口产品质量的抑制作用越高。总体上,控制变量系数影响基本符合预期。另外,t·post的系数均显著为正,表明企业出口行为的时间趋势效应也是促进出口产品质量提升的原因之一,这也符合我国积极鼓励企业大规模“走出去”的事实,且进一步验证了模型设定的合理性。

(二) 分地区样本回归检验表 3汇报了不同地区的回归结果,从出口行为的影响效应看,根据第(1)、(3)、(5)列结果可知,东、中、西部地区企业出口行为均显著提升出口产品质量,但东部地区企业的产品质量提升效应要明显高于中西部地区。第(2)、(4)、(6)列为出口模式的异质性影响结果,东部地区间接出口和直接出口对产品质量的提升效应分别为0.0325(0.0736个标准差)和0.1188(0.0911个标准差),而中、西部地区间接出口反而抑制出口产品质量的提升,其抑制效应分别为-0.0154(0.1042个标准差)和-0.0127(0.0242个标准差),这是由于中西部地区企业出口参与度和出口强度明显低于东部地区,间接出口的质量提升机制主要依赖于贸易中介的质量监管和同行出口企业的溢出效应(Fernandes and Tang, 2014),显然,中西部地区较低的出口集聚严重降低了邻里企业之间的溢出效应。中、西部地区直接出口对产品质量分别提升0.0313(0.0508个标准差)和0.0134(0.0446个标准差),其提升效应虽然低于东部地区,但中西部地区企业通过“出口学习效应”和“国际竞争效应”均能显著促进产品质量提升。

| 表 3 不同地区的DID回归结果 |

表 4汇报了不同所有制类型出口产品质量提升效应动态回归结果,根据第(1)、(3)、(5)列结果可知,国有、民营及外资企业EX_post的系数依然显著为正,与基准回归结果保持一致。第(2)、(4)、(6)列为国有、民营及外资企业出口模式异质性下的出口产品质量提升效应结果,其中国有企业选择的间接出口对出口产品质量无显著提升效果,民营、外资企业选择的间接出口均对出口产品质量发挥着显著促进作用,其产品质量提升效应分别为0.0325(0.0708个标准差)和0.0361(0.1196个标准差),且高于全样本平均水平。其原因在于国有企业进入国际市场的管制相对较低,且以直接出口为主,从而使得国有企业间接出口获取相邻出口企业溢出效应较低,而民营、外资企业能充分发挥市场渠道优势和出口集聚效应,以此提升自身出口产品质量。另外,国有、民营和外资企业选择直接出口均能显著提升出口产品质量,并且民营、外资企业的质量提升效应要明显高于国有企业,表明民营、外资企业比国有企业表现出更高的“出口学习效应”和国际市场适应能力。

| 表 4 不同所有制的DID回归结果 |

企业异质性特征是影响企业决策和绩效的重要因素(Melitz,2003)。为此,本文进一步考察企业规模、出口经验异质性情形下企业出口行为、出口模式选择对出口产品质量的影响。首先,比较企业从业人数与所属行业平均值水平,将全样本企业划分为大规模和小规模企业样本;将企业连续出口时间大于等于三年定义为长期出口企业,否则为短期出口企业。然后,对分样本企业分别进行基准模型回归,其系数回归结果如表 5所示。由第(1)和第(3)列可知,不同企业规模样本下企业出口行为均能显著提升出口产品质量升级,且大规模企业的出口产品质量提升效应要明显高于小规模企业。根据第(2)和(4)列结果发现,大规模企业间接出口、直接出口的产品质量提升效应分别为0.0317(0.0621个标准差)和0.1580(0.1205个标准差),小规模企业直接出口对产品质量升级存在显著提升效应,而间接出口的则无显著影响。其原因在于:一方面,由于出口产品数量有限、出口固定成本较高,小规模企业难以实现出口规模效应;另一方面,即使获得国际产品市场反馈信息,小规模企业也很难在短期内进行产品更新换代。

| 表 5 企业异质性特征下企业出口产品质量效应结果 |

另外,由第(5)-(8)列的分样本回归结果可知,长期出口企业的出口行为显著提升出口产品质量,短期出口企业并无显著的产品质量提升效应。这是由于短期出口企业对国际产品市场敏感程度较低,并且企业在短期内难以实现产品质量升级。长期出口企业间接出口、直接出口对产品质量分别提升0.0422(0.0682个标准差)和0.1318(0.0873个标准差),而短期出口企业直接出口的产品质量升级效应为0.0797(0.0802个标准差),间接出口对产品质量提升无显著效果。总体来看,直接出口型企业的产品质量提升效应要显著高于间接出口型企业,受企业出口经验和出口路径依赖,长期出口企业表现出更高的产品质量升级效果。

(五) 稳健性检验双重差分法使用的前提是必须满足平行趋势假设,即外部冲击之前处理组与控制组具有共同的变化趋势,外部冲击后处理组与控制组发生较大的波动。因此,本文将首先通过回归系数法检验平行趋势假设,表 6第(3)列报告了企业出口行为对出口产品质量影响效应的DID回归平行趋势检验结果,不难发现,企业出口前二元变量交叉项的系数在0附近上下波动且均不显著,而企业出口后一年交叉项的系数显著为正,并且系数呈逐期递增趋势。这表明企业出口前处理组和控制组的确具有共同趋势,即构建双重差分法进行回归是完全合理有效的。

| 表 6 稳健性检验结果 |

为进一步验证双重差分回归结果的可靠性,接下来将进行相应的稳健性检验。具体包括:

(1)“反事实”检验。为了精准剥离企业出口行为、出口模式异质性对出口产品质量的净效应,而排除其他政策波动抑或时间趋势的影响,将基于“反事实”的框架来评估企业出口前和出口后这两种情况下出口产品质量升级的变化,具体将出口企业(处理组)的出口时间提前三年,重新构建双重差分模型。若交叉项的系数不显著,通过“反事实”推导,则可以认为出口产品质量的提升完全是由出口行为引起。由表 6第(1)和(2)列可知,企业出口时间提前三年时,EX_post3的系数不显著,即构建虚假企业出口时间后出口行为对产品质量升级并没有提升作用,表明模型中出口产品质量的提升效应仅来自企业出口行为的影响。企业出口模式异质性模型中,EX_post3和EX_post3×direct的系数均不显著,进一步表明基准模型中企业直接出口、间接出口对产品质量升级的影响均为净效应。

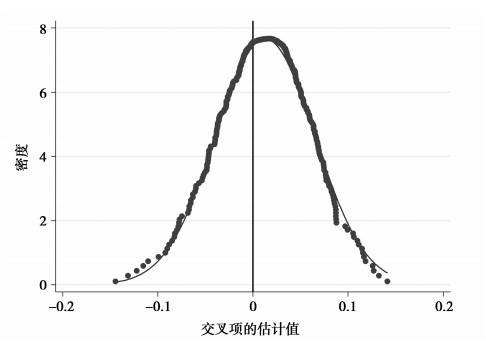

(2) 安慰剂检验。即排除其他不可观测因素对企业出口行为选择的产品质量升级效应的干扰。具体地,首先从企业样分为直接出口企业样本本中随机抽取一般的样本作为出口企业样本(处理组),其余样本即设定为非出口企业(对照组),然后将随机抽取的出口企业进行二次随机抽取划分为直接出口企业样本和间接出口样本,分别抽取300次并生成交叉项EX_post×direct,最后通过DID回归得到300次三重交叉项的估计系数

|

图 1 随机处理后的 |

(3) 反向因果检验。鉴于企业层面和行业层面的控制变量不仅能影响出口产品质量,也能影响企业的出口行为。因此,本文将控制变量与企业出口行为的交互项纳入DID模型,以期降低模型的内生性问题。第(4)和(5)列为加入交互项后的DID回归结果,EX_post和EX_post×direct的显著性与基准结果基本一致,但降低了其影响效应。

(4) 子样本检验①。由于2011年前后企业样本统计标准调整引起遗漏部分企业样本,因此,为检验样本期统计口径改变是否造成估计结果偏误,本文选取以2011-2013年的子样本企业进行稳健性检验。从表 6第(6)和(7)列的子样本检验结果发现,核心变量EX_post和EX_post×direct的显著性和影响方向与基准DID回归结果依然保持一致,说明2011年后企业样本统计门槛的调整并未影响整体估计结果,再次证实了基准回归结果的稳健性。

① 非常感谢匿名审稿专家在此对本文提出的宝贵修改意见。

六、进一步研究:出口模式动态转换下的出口固定成本效应以上实证样本均以企业出口模式的二元静态选择为准则,从中国工业企业数据库和海关数据库的匹配结果看,存在较大比例间接出口、直接出口、内销动态转换的企业样本。另外,根据前面理论模型推导,出口固定成本对企业出口行为决策和产品质量也具有重要影响。因此,本文将进一步考察出口模式动态转换过程中企业出口固定成本的产品质量提升效应,考虑到企业出口产品质量的市场惯性,引入出口产品质量的滞后项quai, t-1,构建动态计量模型如下:

| $ qu{a_{i,t}} = {\beta _0} + {\beta _1}{\kern 1pt} qu{a_{i,t - 1}} + {\beta _2}\ exp \_du{m_{i,t}} + {\beta _3}fe{c_{it}} + {\beta _4}{\kern 1pt} tf{p_{i,t}} \cdot fe{c_{i,t}} + \gamma {\kern 1pt} {\kern 1pt} control{{\rm{ }}_{i,t}} + {\gamma _d} + {\delta _t} + {\tau _h} + {\varepsilon _{it}} $ | (23) |

其中,exp _dum为企业出口模式动态转换的二元变量,将匹配后的出口企业样本筛选为“间接出口—直接出口”、“间接出口—内销”、“直接出口—内销”三类,根据出口决策前后差异构建0-1虚拟变量。fec表示企业出口固定成本,control为控制变量,与前文保持一致,γd、δt、τh分别代表地区、时间、行业固定效应,εit为误差项。另外,为降低模型中的内生性问题,采用两步系统GMM(two step SYS-GMM)进行估计。这既能体现出口产品质量的水平变化又能反映差分变化,从而保证样本变量信息的完备性以及估计结果的准确性。

模型估计前,需要对企业出口固定成本进行计算。本文借鉴Castro et al.(2016)、邱斌、闫志俊(2015)的做法,构建企业出口量与出口成本的估计方程,并剥离出口成本中随出口量变动的部分(可变成本),以“行业-地区-年份”固定效应的系数反映企业出口固定成本,设定估计方程为:

| $ \begin{array}{l} ln {\kern 1pt} {\kern 1pt} ex\_cos {t_{it}} = {\beta _1}ln {\kern 1pt} {\kern 1pt} ex\_valu{e_{it}} + {\beta _2}ln \left( {1 + ex\_valu{e_{it}} * {\rm{ }}Tarif{f_{it}}} \right) + \sum {{\delta _t}} year\\ {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} + \sum {{\varphi _r}} reg + \sum {{\gamma _i}} ind + {\varepsilon _{it}} \end{array} $ | (24) |

其中,lnex_costit为企业出口总成本,lnex_valueit表示企业出口量,ex_valueit*Tariffit为企业出口量与平均出口税率的交乘项,目的在于剥离企业出口成本中随出口量变动的部分,平均出口税率采用中国出口十大贸易伙伴国对产品(按照不同行业)所征收的关税税率的加权平均值衡量。year、ind和reg分别代表企业出口年份、所属行业和地区,以虚拟变量的形式纳入估计方程。最终,年份、行业和地区固定效应系数之和则为企业出口固定成本:

本文利用SYS-GMM方法对模型(23)进行回归估计,其结果见表 7。我们重点关注exp_dum、fec和tfp·fec的系数影响,根据第(1)和(2)列结果可知,未加交互项和加入交互项exp_dum的系数均显著为正,表明企业由间接出口转向直接出口显著提升了出口产品质量,出口固定成本fec和tfp·fec的系数也通过了置信水平5%的显著性检验,表明生产率较高的企业通过提升出口固定成本效率而加速出口产品质量升级。出口决策决定企业出口绩效,根据异质性特征的升级,企业选择合适的出口模式以谋求出口产品质量提升效应最大化。由第(3)和(4)列的“间接出口—内销”检验发现,exp_dum的系数在置信水平10%下显著为负,表明企业由间接出口转内销后,其产品质量反而有所下降。由于丧失国际竞争和市场环境的外在刺激,企业缺乏产品质量升级的动力,而且国内传统的市场销售网络容易使企业产生安逸心理,长此以往,将进一步拉大出口企业和非出口企业在产品质量差异上的“鸿沟”。从第(5)和(6)列“直接出口—内销”的回归结果发现,exp_dum的系数并不显著,表明企业由直接出口海外转向国内市场,其产品质量并没有得到明显提升。这是由于企业在构建国际市场销售网络中耗费大量管理费用,出口沉没成本的损失使得企业短期内无法快速提高产品质量,因此,直接出口企业主动撤出国际市场并非良策,这也逆向验证了企业出口的确是促进产品质量升级的有效途径。

| 表 7 出口模式动态转换对出口产品质量的影响 |

中国正处于由高速增长阶段向高质量发展阶段转变的攻关期,提升出口产品质量是我国由出口大国向出口强国转变的必然要求,而企业出口面临诸多路径选择及行为决策,寻找适合中国企业“走出去”的发展道路,是实现当前中国对外贸易转型升级的重要议题。本文的研究发现:

(1) 企业出口行为显著促进了出口产品质量升级,从出口模式的异质性选择看,直接出口企业对产品质量的提升效应明显高于间接出口企业。通过“反事实”检验和平行趋势检验发现,以上结论依然稳健。另外,考虑到企业、行业层面特征对出口决策的影响,将控制变量与企业出口时间的交互项纳入模型,发现企业、行业异质性特征通过改变企业出口时间而加速出口产品质量升级。

(2) 通过不同地区的分样本回归发现,直接出口型企业的产品质量提升效应存在明显的地域差异性,东部最高,中部次之,西部最低,而中、西部地区间接出口型企业却抑制出口产品质量的提升。不同所有制类型企业的出口产品质量提升也存在差异性,民营、外资企业直接出口和间接出口对产品质量提升效应均高于国有企业,并且间接出口的国有企业对出口产品质量无显著提升作用。总体上,民营、外资企业比国有企业表现出更高的“出口学习效应”和国际市场适应能力。另外,直接出口的大规模企业、长期出口企业对出口产品质量提升效果要显著高于小规模企业和短期出口企业,而间接出口的小规模企业和短期出口企业对产品质量无明显提升效果。

(3) 对企业出口模式动态转换的产品质量升级效应和固定成本效应进行检验发现,企业由间接出口转向直接出口显著提升了出口产品质量,并且生产率较高的企业通过提升出口固定成本效率而加速出口产品质量升级。直接出口、间接出口企业转内销短期内并没有明显产品质量提升,这正好逆向验证了企业出口的确是促进产品质量升级的有效途径。

据此结论,企业出口模式选择直接影响企业出口产品质量升级效率,并且存在明显的异质性影响。因此,本研究的启示和政策含义在于,①企业应更加积极响应国家“走出去”战略口号及十九大提出的继续深化对外开放的主旋律,以更主动地姿态融入贸易一体化的全球分工体系中,生产率较高的企业选择以直接出口方式面向海外市场,有效提升出口产品质量和出口效率,形成良好的“出口—质量提升—扩大再出口”的循环机制。②政府也应发挥在企业出口过程中的职能作用,破除阻碍企业出口行为的制度弊端和贸易壁垒,为出口贸易营造良好的平台和渠道,但也需谨防企业出口套利行为。另外,政府也需要适当引导地区企业出口策略,尤其注重培育中、西部的出口集聚效应。同时政府尽量避免将出口政策倾斜于国有企业,以保持市场化竞争机制的公平和活力。③贸易中介与出口企业之间需要构建良好的市场制度和信息匹配机制,从而显著提升间接出口企业的交易效率;与此同时,充分发挥贸易中介的质量监管作用,通过产品出口排序来实现出口企业“优胜劣汰”出口市场机制,进一步激发企业提升出口产品质量。

| [] |

诸竹君、黄先海、余骁, 2018, “金融业开放与中国制造业竞争力提升”, 《数量经济技术经济研究》, 第 3 期, 第 114-131 页。 |

| [] |

蒋为、宋易珈、唐沁, 2019, “政府挤占了企业人力资源吗——来自中国企业出口产品质量的证据”, 《南方经济》, 第 6 期, 第 111-134 页。 |

| [] |

刘晴、程玲、邵智、陈清萍, 2017, “融资约束、出口模式与外贸转型升级”, 《经济研究》, 第 5 期, 第 75-88 页。 |

| [] |

李坤望、王有鑫, 2013, “FDI促进了中国出口产品质量升级吗?——基于动态面板系统GMM方法的研究”, 《世界经济研究》, 第 5 期, 第 60-66+89 页。 |

| [] |

毛其淋、许家云, 2015, “政府补贴对企业新产品创新的影响——基于补贴强度'适度区间'的视角”, 《中国工业经济》, 第 6 期, 第 94-107 页。 |

| [] |

聂辉华、江艇、杨汝岱, 2012, “中国工业企业数据库的使用现状和潜在问题”, 《世界经济》, 第 5 期, 第 142-158 页。 |

| [] |

许家云、佟家栋、毛其淋, 2015, “人民币汇率变动、产品排序与多产品企业的出口行为——以中国制造业企业为例”, 《管理世界》, 第 2 期, 第 17-31 页。 |

| [] |

邱斌、闫志俊, 2015, “异质性出口固定成本、生产率与企业出口决策”, 《经济研究》, 第 9 期, 第 142-155 页。 |

| [] |

綦建红、李丽, 2016, “贸易中介研究的最新进展与评述”, 《国际贸易问题》, 第 2 期, 第 167-176 页。 |

| [] |

施炳展、王有鑫、李坤望, 2013, “中国出口产品品质测度及其决定因素”, 《世界经济》, 第 9 期, 第 69-93 页。 |

| [] |

谭周令、朱卫平, 2018, “生产率、出口固定成本与企业出口行为选择——基于企业异质性的理论和实证分析”, 《产业经济研究》, 第 5 期, 第 27-40 页。 |

| [] |

殷德生、唐海燕、黄腾飞, 2011, “国际贸易、企业异质性与产品质量升级”, 《经济研究》, 第 2 期, 第 136-146 页。 |

| [] |

阳佳余, 2012, “融资约束与企业出口行为:基于工业企业数据的经验研究”, 《经济学(季刊)》, 第 4 期, 第 1503-1524 页。 |

| [] |

张杰、翟福昕、周晓艳, 2015, “政府补贴、市场竞争与出口产品质量”, 《数量经济技术经济研究》, 第 4 期, 第 71-87 页。 |

| [] |

张杰, 2015, “金融抑制、融资约束与出口产品质量”, 《金融研究》, 第 6 期, 第 64-79 页。 |

| [] |

诸竹君、黄先海、余骁, 2019, “2019, "出口模式与企业加成率效应研究:基于中国企业层面数据的理论与实证"”, 《世界经济研究》, 第 1 期, 第 105-120+137 页。 |

| [] |

Antoniades A., 2015, "Heterogeneous Firms, Quality, and Trade". Journal of International Economics, 95(2), 263–273.

|

| [] |

Akerman, A., 2014, "A Theory on the Role of Wholesalers in International Trade Based on Economies of Scope", Research Papers in Economics, Stockholm University, Department of Economics.

|

| [] |

Ahn J., Khandelwal A., Wei S., 2011, "The Role of Intermediaries in Facilitating Trade". Journal of International Economics, 84(1), 73–85.

|

| [] |

Antràs P., Costinot A., 2010, "Intermediation and Economic Integration". American Economic Review, Papers and Proceedings, 100(2), 424–428.

DOI:10.1257/aer.100.2.424 |

| [] |

Baldwin R., Harrigan J., 2011, "Zeros, Quality and Space:Trade Theory and Trade Evidence". American Economic Journal:Microeconomics(3), 60–88.

|

| [] |

Bas M., Strauss-Kahn V., 2015, "Input-trade Liberalization, Export Prices and Quality Upgrading". Journal of International Economics, 95(2), 250–262.

|

| [] |

Bai X., Krishna K., Ma H., 2017, "How You Export Matters:Export mode, Learning and Productivity in China". Journal of International Economics, 104(1), 122–137.

|

| [] |

Bertrand M., Mullainathan S., 1999, "Is There Discretion in Wage Setting? A Test Using Takeover Legislation". The Rand Journal of Economics, 30(3), 535–554.

DOI:10.2307/2556062 |

| [] |

Bernard A., Jensen J., Redding S., Schott P., 2010, "Wholesalers and Retailers in US Trade". American Economic Review, 100(2), 408–413.

DOI:10.1257/aer.100.2.408 |

| [] |

Bernard A., Grazzi M., Tomasi C., 2015, "Intermediaries in International Trade:Products and Destinations". Review of Economics and Statistics, 97(4), 916–920.

DOI:10.1162/REST_a_00495 |

| [] |

Castro L., Li B., Maskus K., Xie Y., 2016, "Fixed Export Costs and Export Behavior". Southern Economic Journal, 83(1), 300–320.

DOI:10.1002/soej.12127 |

| [] |

Chan, J. M., 2014, "Trade Intermediation Financial Frictions, and the Gains from Trade", Job Marketing Paper, Stanford University.

|

| [] |

Crozet M., Lalanne G., Poncet S., 2013, "Wholesalers in International Trade". European Economic Review, 58, 1–17.

DOI:10.1016/j.euroecorev.2012.10.005 |

| [] |

D'Aspremont C., Jacquemin A., 1988, "Cooperative and Non-cooperative R&D in Duopoly with Spillovers". American Economic Review, 78(5), 1133–1137.

|

| [] |

Dai M., Maitra M., Yu M., 2016, "Unexceptional Exporter Performance in China? The Role of Processing Trade". Journal of Development Economics, 121, 177–189.

DOI:10.1016/j.jdeveco.2016.03.007 |

| [] |

Fernandez-Blanco J. A., 2012, "Directed Search Model of Intermediated Trade". European Economic Review, 56, 1481–1494.

DOI:10.1016/j.euroecorev.2012.08.002 |

| [] |

Felbermayr G., Jung B., 2011, "Trade Intermediation and the Organization of Exporters". Review of International Economics, 19(4), 634–648.

|

| [] |

Fernandes A. P., Tang H., 2014, "Learning to Export from Neighbors". Journal of International Economics, 94(1), 67–84.

|

| [] |

Gao Y., Whalley J., Ren Y., 2014, "Decomposing China's Export Growth into Extensive Margin, Export Quality and Quantity Effects". China Economic Review(29), 19–26.

|

| [] |

Gervais A., 2015, "Product Quality, Firm Heterogeneity and International Trade". Canadian Journal of Economics, 48(3), 1152–1174.

DOI:10.1111/caje.12171 |

| [] |

Heckman J. J., Ichimura H., Todd P., 1998, "Matching as an Econometric Evaluation Estimator". Review of Economic Studies, 65(2), 261–294.

DOI:10.1111/1467-937X.00044 |

| [] |

Kugler M., Verhoogen E., 2012, "Prices, Plant Size, and Product Quality". Review of Economic Studies, 79(1), 307–339.

|

| [] |

Khandelwal A. K., Schott P. K., Wei S. J., 2013, "Trade Liberalization and Embedded Institutional Reform:Evidence from Chinese Exporters". American Economic Review, 103(6), 2169–2195.

DOI:10.1257/aer.103.6.2169 |

| [] |

Khandelwal A. K., 2010, "The Long and Short of Quality Ladders". Review of Economic Studies, 77(4), 1450–1476.

DOI:10.1111/j.1467-937X.2010.00602.x |

| [] |

Lu J., Lu Y., Tao Z., 2011, "Intermediaries, Firm Heterogeneity, and Exporting Behavior". Tsinghua-HKU International Economics Meeting, Beijing:Tsinghua University, 1-35.

|

| [] |

Levinsohn J., Petrin A., 2003, "Estimating Production Functions Using Inputs to Control for Unobservable". Review of Economic Studies, 70(2), 317–341.

DOI:10.1111/1467-937X.00246 |

| [] |

McCann F., 2013, "Indirect Exporters". Journal of Industry, Competition and Trade, 13(4), 519–535.

DOI:10.1007/s10842-012-0133-x |

| [] |

Manova K., Zhang Z., 2017, "Multi-Product Firms and Product Quality". Journal of International Economics, 109, 116–137.

DOI:10.1016/j.jinteco.2017.08.006 |

| [] |

Melitz M. J., 2003, "The Impact of Trade on Intra-industry Reallocations and Aggregate Industry Productivity". Econometrica, 71(6), 1695–1725.

DOI:10.1111/1468-0262.00467 |

| [] |

Poncet, S., Xu, M., 2015, "Quality Screening and Trade Intermediaries: Evidence from China", CEPII Working Paper, No. 20.

|