技术和技术能力的布局以及使用多少成本在国家和地区之间进行扩张等问题,将会影响任何国家实现其自身经济、社会和战略目标。传统的对外直接投资(Outward Foreign Direct Investment,以下简称OFDI)理论认为,发达国家企业主要利用母国技术优势通过OFDI获取经营收益,东道国企业则可通过技术的溢出效应,提升本土企业的创新能力。但是,跨国企业利用技术和品牌优势在东道国形成一定的垄断势力以及发展中国家较弱的专利保护制度使得东道国企业获得技术溢出的难度加大(Javorcik,2008)。

目前中国正处于更新发展方式和转换增长动力的重要时期,技术创新是中国从高速增长阶段到高质量发展阶段的转换器,为此,通过OFDI提升技术水平成为很多企业的主要选择(王碧珺,2013)。在提升技术的战略目标下,发展中国家可通过接近技术创新活跃地、设立研发机构或搭建跨国研发平台等方式嵌入东道国技术创新网络,获得逆向技术溢出(Head and Ries, 2008);通过与国际知名企业开展竞争,促使企业加大研发投入,实现创新实力的全面升级(赵宸宇、李雪松,2017);通过接触国外先进的管理方式和经营策略,不断完善企业制度,激励自主创新(Veugelers and Cassiman, 2005)。

随着近年来中国OFDI的蓬勃发展,国内外学者对其与国内技术进步之间的关系已进行了广泛讨论。目前针对OFDI对母国技术提升的相关文献主要集中于宏观与中观层面,基于微观层面的研究较少且多集中于是否设立海外研发机构对企业创新绩效的影响,没有从动态视角反映投资速度变化对企业创新绩效发挥的作用。在前人的研究基础上,本文尝试从以下几个方面进行拓展:(1)已有文献大多聚焦于是否建立研发机构对企业创新绩效的影响,我们手动收集整理了2008-2017年中国高科技上市公司在海外设立子公司的投资动机,通过主观判断与关键变量显著性相结合的方法确认进行技术寻求型OFDI,并据此计算基于深度和广度的技术寻求型OFDI速度,从动态视角分析投资速度对企业创新绩效的影响,对相关领域的研究进行了进一步完善;(2)通过将高科技企业的技术寻求型OFDI速度、吸收能力与创新绩效置于一个统一的分析框架,揭示了技术寻求型OFDI速度在吸收能力调节下影响企业创新绩效的作用机理;(3)本文的研究发现,中国企业并非仅可通过在发达国家投资获得逆向技术溢出等方式提升自身创新能力,还可通过与其他发展中国家企业一道共同搭建研发平台、共享研发资源等形式增强企业研发实力,这在一定程度上为因中美贸易摩擦而在发达国家面临投资困境的中国企业提供了解决问题的新视角。

二、理论分析与研究假设 (一) OFDI速度与企业创新绩效Henderson and Clark(1990)认为,企业的创新类型可以分为渐进式创新和颠覆式创新两大类。渐进式创新是“基于已有产品通过现有的技术平台对技术进行升级和改造,满足消费者或者市场的需求”。而颠覆式创新则是“搭建全新的技术平台,从根本上突破现有技术,打碎整个行业的现行准则研发全新产品,让顾客拥有突破以往认知的全新消费体验”。在研发过程中,渐进式创新主要在原有基础上进行部分改进以满足市场需求,提升消费者对现有产品的满意度(Shankar et al., 1999),但由于渐进式创新是随着市场需求变动而逐渐变化的,可能导致企业陷入一直被动跟随的窘境,获取大量收益的难度会更大。对比之下,颠覆式创新虽然前期需要大量资金投入、创新失败的可能性更大,但更具探索性和前瞻性,它可以从根本上促进企业的进步和发展,最终实现绩效的大幅提升(Zhou,2006)。

随着产品生命周期的缩短、全球市场竞争的加剧,仅依靠内部资源让高科技企业在全球化浪潮中保持竞争实力的难度不断增加,越来越多的跨国企业开始将研发机构融入全球网络,利用全球技术人才和高水平技术平台提升企业市场竞争力。目前多数研究认为,设立研发子公司、搭建研发合作平台等投资活动会对企业的创新绩效产生积极作用(Arvanitis and Hollenstein, 2011)。但在吸收能力有限的情况下,过快的海外投资活动会导致企业面临无法充分评估投资项目、资源配置难度加大、信息搜索不完整、战略决策不完善等难题,反而使企业时间压缩不经济,降低创新实力。我们在参考李梅、卢程(2019)、方宏(2018)以及Hsu et al.(2015)研究结论的基础上,构建了中国高科技企业技术寻求型OFDI速度的双维度模型,即由海外投资资源承诺与时间维度相结合的“基于深度的技术寻求型OFDI速度”以及由海外投资区位选择与时间维度相结合的“基于广度的技术寻求型OFDI速度”,探索两者对中国高科技企业创新绩效的影响。

1.基于深度的技术寻求型OFDI速度对企业创新绩效的影响

随着全球竞争的加剧和科技水平的拉大,越来越多的发展中国家将海外技术寻求作为提升创新能力和缩小技术差距的重要战略(Chen et al., 2012)。对于发展中国家企业来说,当海外投资扩张速度处于平稳增长且适应企业自身发展的状态中时,在国际市场上进行不断增速的技术寻求可以帮助企业通过与其他国家企业进行深度的交流与合作,加快自身技术知识的迭代与升级(Serapio and Dalton, 1999);通过与更多竞争对手、研发机构与高端研发人才在地理上的接近(Inkpen and Tsang, 2005),更好提升先进技术的传递效率;通过充分利用各国的竞争优势,获得企业的互补性资产(Pearson et al., 1993);通过在特定市场上的投资重塑企业知识结构体系,增强研发能力(Hsu et al., 2015)。但过快速度的技术寻求型海外投资也将增加企业运行的难度与程度,增加更多的协调、沟通上的成本,为企业技术的消化吸收带来更大的难题(Lien et al., 2005)。首先,在国际市场中不断深入的技术寻求会要求企业承受更多的“外来者劣势”,同时将其创新过程暴露于更具不确定性和风险的环境之中(Zaheer,1995),面临的不可控因素也会逐步增加。其次,快速扩张的技术寻求型海外投资可能需要企业付出更多的协调成本与不必要的重复努力,对创新绩效带来负面影响(Chen et al., 2012)。据此,本文提出以下假设:

假设1a:基于深度的技术寻求型OFDI速度对企业总体创新绩效的影响呈倒U型;

假设1b:基于深度的技术寻求型OFDI速度对企业颠覆式创新绩效的影响呈倒U型;

假设1c:基于深度的技术寻求型OFDI速度对企业渐进式创新绩效的影响呈倒U型;

2.基于广度的技术寻求型OFDI速度对企业创新绩效的影响

在国外进行技术寻求型投资活动时的地理多样性体现出企业在不同国家进行研发活动的异质性。与技术寻求型投资的深度不同,地域多样化代表了一家公司在世界各地进行技术寻求的广度(Hurtado-Torres et al., 2018)。通过选择适应企业发展的地理扩张速度,技术寻求型子公司可更快地从多样化的创新环境中获取异质性知识,差异化知识的融合会更有利于企业进行深层次学习,提升创新能力(Bertrand and Capron, 2015)。另外,在更广阔的地理范围内进行技术寻求型投资,企业还将获得不同区位优势,接触到更加多样化的模仿、学习与合作对象,增强各项技术能力的互补性,为新的技术创造出更大的潜力(Chen et al., 2012)。但随着技术研发活动的高度地域多样化,企业面临的挑战也将成倍增加。首先,海外研发机构需要一定的自主能力来接触和学习当地的知识网络,而投资地区的分散降低了母公司对各个机构统筹管理的能力,并增加了消化、整合不同地区的知识难度(Singh,2008),所带来的挑战甚至将超出企业所能处理的复杂性水平,将企业置于更具不确定性的环境中(Casillas and Moreno-Menéndez,2014);其次,企业技术寻求型投资的不断加快将难以实现高质量的协调和沟通,从而导致资源的重复投入和浪费,降低企业学习速度的同时还将提高沟通和协调成本(Asakawa,2001)。上述原因最终都会导致企业创新实力的衰减。据此,我们提出以下假设:

假设2a:基于广度的技术寻求型OFDI速度对企业总体创新绩效的影响呈倒U型;

假设2b:基于广度的技术寻求型OFDI速度对企业颠覆式创新绩效的影响呈倒U型;

假设2c:基于广度的技术寻求型OFDI速度对企业渐进式创新绩效的影响呈倒U型。

(二) OFDI速度与企业创新绩效:吸收能力的调节作用传统的OFDI理论认为,尽管技术扩散可以提高发达国家的生产力,但在发展中国家,由于技术消化吸收能力不足,技术扩散并没有带动东道国的技术进步。而随着中国科技水平的不断提升,吸收能力较强的企业与世界顶级企业之间的技术距离在逐渐缩短,OFDI带来的技术促进作用正逐步展现。先前的研究表明,进行OFDI可以成为跨国企业竞争优势的来源(Kim and Hoskisson, 2010)。但我们认为,中国企业OFDI的快速扩张对创新实力的提升效果是存在异质性的,并非所有企业都可以通过海外市场快速扩张的方式实现技术升级。快速扩张只是一种现象,背后真正影响企业创新能力的因素与其自身的吸收能力密不可分。大量研究表明,企业吸收能力的提升是创新的持续动力,只有当母国企业对所获得先进技术具有消化吸收的能力,才能有效地对技术溢出进行整合,最终真正内化为企业自身的创新实力(尹东东、张建清,2016)。

以技术寻求为目标的OFDI速度对企业创新绩效的影响过程中,吸收能力发挥的作用主要体现在以下两个方面:第一,从基于深度的技术寻求角度看,吸收能力较强的企业在技术寻求过程中可更快地完成技术搜寻和吸收工作,更好地理解整合先进技术并加以运用(Kafouros et al., 2014),更及时地感知市场变化并做出相应调整,在帮助企业更快获取知识并提升研发能力的同时,降低海外投资带来的不确定性风险(Kriz and Welch, 2018)。但随着技术寻求型OFDI速度的提升,企业在短时间内不断获得的前沿技术将会超过其完全消化吸收的阈值,这反而为企业转化先进技术并开发新的产品带来难以克服的难题与压力;第二,从基于广度的技术寻求角度看,虽然在更短时间、更大地理范围内进行技术寻求型海外投资会帮助企业获得世界领先的技术,但并非所有企业都能够利用技术溢出获得相同的创新绩效提升(Wu et al., 2016)。对于吸收能力较强的企业来说,通过快速、广泛且地域多样性的技术寻求,海外子公司可以接触多元化的技术研发机构并进行学习;通过快速综合不同国家特有的新兴技术,创造出更加丰富的知识结构并将其转移回母国,促进国内企业的技术创新(Bertrand and Capron, 2015)。但随着OFDI速度的加快,企业所获得的多元化前沿技术很难被未达到所需吸收能力的企业充分整合并消化,更难将其进一步转化,同时快速地理扩张过程中所消耗的大量资源也将对其创新绩效带来抑制作用(陈立敏,2014)。据此,我们提出以下假设:

假设3a:企业的吸收能力越强,基于深度的技术寻求型OFDI速度对总体创新绩效的影响越弱;

假设3b:企业的吸收能力越强,基于深度的技术寻求型OFDI速度对颠覆式创新绩效的影响越弱;

假设3c:企业的吸收能力越强,基于深度的技术寻求型OFDI速度对渐进式创新绩效的影响越弱;

假设4a:企业的吸收能力越强,基于广度的技术寻求型OFDI速度对总体创新绩效的影响越弱;

假设4b:企业的吸收能力越强,基于广度的技术寻求型OFDI速度对颠覆式创新绩效的影响越弱;

假设4c:企业的吸收能力越强,基于广度的技术寻求型OFDI速度对渐进式创新绩效的影响越弱。

(三) OFDI速度与企业创新绩效:区位选择的差异性效果传统的OFDI理论认为,跨国企业进行OFDI的一个重要动因是利用母公司的技术优势,进行技术应用型海外研发,但发展中国家的OFDI却没有延续发达国家的投资行为。近年来,并不具备技术优势的发展中国家在海外市场的技术寻求方面下足了功夫,OFDI是这些国家在全球范围内进行学习和提升实力的关键机制(Cantwell,1989)。但东道国的发展水平对企业创新绩效的影响效果会存在差异(Piperopoulos et al., 2018),这种差异主要体现在以下几个方面:第一,发达国家可提供更多接触高质量模仿对象、学习尖端技术以及获得企业品牌的机会(Hurtado-Torres,2018),这有助于发展中国家企业进行学习并把握前沿技术变革带来的机遇,更好地强化企业创新能力;第二,发展中国家企业可与知识密集型公司、国际竞争对手和世界顶尖大学建立网络关系并搭建平台,通过聘请接受更好教育、拥有更多经验的人才弥补企业研发弱点,提升企业学习能力(Crescenzi et al., 2014);第三,发达国家市场的需求环境在为发展中国家企业提供全球“早期预警”的同时,也向企业施加应对顾客高层次需求的压力,快速变化的外国消费者需求将迫使发展中国家企业不断更新提供给客户的解决方案,这为企业的组织学习能力和创新水平带来正向影响(Rabbiosi et al., 2012;李梅、卢程,2019)。相比之下,发展中国家因其整体相对较低的经济、技术发展水平,使得在这类国家进行技术寻求对企业前沿技术创新的促进效应会减弱,导致企业会将更多精力集中于调整现有技术和产品来满足当地市场的需求(Chittoor et al., 2015)。据此,我们提出以下假设:

假设5:在发达国家进行OFDI对企业创新绩效,尤其是颠覆式创新绩效的积极影响会比在发展中国家投资产生的效果更强。

三、样本选择、变量设计与模型设定 (一) 样本选择我们借鉴彭红星、毛新述(2017)的做法,依据经和发展组织(OECD)相关文件、《战略性新兴产业分类目录》以及《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,确定全部样本涉及制造业;信息传输、软件和信息技术服务业与科学研究和技术服务业3个行业共19大类①。我们从国家知识产权局专利检索网站手动收集整理了专利授权数据;企业OFDI相关数据以及财务数据来自CSMARS数据库、Wind数据库和世界银行学会,重要缺漏值通过翻阅各上市公司年报手动补齐。在初始数据筛选过程中,我们剔除了数据提取期间被ST、*ST的上市公司样本、资不抵债的样本、以及存在异常值的样本,并参照刘莉亚、何彦林(2015)的做法,凡关联方注册地在中国大陆以外,与上司公司关联类型为“子公司”的,确定该上市公司在当年进行了OFDI。同时我们删除了中国香港、英属维尔京群岛等避税天堂样本数据,并根据本文的研究内容剔除了没有实施OFDI战略的企业。

① 3个行业分别为制造业(C),信息传输、软件和信息技术服务业(I)以及科学研究和技术服务业(W);19个大类包括C25-C29、C31、C32、C34-C41、I63-I65、M73。

(二) 变量设计1.被解释变量

依据《中华人民共和国专利法》的规定,发明创造包括发明、实用新型和外观设计,并将这三项发明创造定义如下:“发明是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案;实用新型指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案;外观设计指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适用于工业应用的新设计”。从上述关于各项发明创造的定义看,发明专利更突出对现有科技水平、技术的全线升级,更符合Henderson and Clark(1990)对颠覆式创新的定义;而实用新型和外观设计则更强调了在现有技术基础上进行的改良和升级,更符合Henderson and Clark(1990)对渐进式创新绩效的定义。据此,为全面反映高科技企业海外投资速度对创新绩效的影响,我们借鉴Branstetter(2006)、钟昌标等(2014)、李梅等(2016)的做法,选择专利总量对数衡量企业的总体创新实力(LNAIV),选择发明专利对数衡量企业颠覆式创新能力(LNIV),选择实用新型和外观设计专利对数衡量企业渐进式创新能力(LNFIV)。

2.解释变量

为从多角度反映企业的投资态势,本文选择基于深度和基于广度的OFDI速度作为刻画企业海外投资过程动态变化的两个维度。

(1) 基于深度的OFDI速度(Speed_D)。OFDI深度指企业利用海外资源的程度,目前的研究大多以各年企业拥有的海外分支数衡量,数值越大则速度越快。因此本文采用Vermeulen and Barkema(2002);李笑等(2018)的测量方法,以海外子公司数量/企业对外直接投资年限衡量基于深度的OFDI速度,其中对外直接投资年限界定为企业首次进行投资至报告期的时间长度。

(2) 基于广度的OFDI速度(Speed_W)。距离与国家的多样性可以作为衡量企业海外投资程度的指标,而海外市场广度的变化情况可以通过企业对外投资国家数量、销售地分布以及新增出口情况等进行衡量(Zhang et al., 2010)。我们借鉴Hurtado-Torres(2018)、汝毅等(2016)通过国家数量衡量企业OFDI广度的数据处理方式,以企业投资的东道国数目/企业对外直接投资年限作为衡量地理扩张情况的指标。

3.调节变量

吸收能力(AB)。企业的吸收能力与研发投入联系紧密,Cohen and Levinthal(1990)与Schildt et al.(2012)均认为企业的研发投入可以作为衡量企业吸收能力的重要指标,而中国企业的研发投入对创新专利有较高的转化率(杜金岷等,2017)。据此,本文借鉴Wu et al.(2016),何爱、钟景雯(2018)的研究方法,以企业研发投入占营业收入的比重衡量,数值越大,企业的创新实力越强。

4.控制变量

(1) 以研究年份-企业成立年份衡量企业存续时间(Age);(2)以本期主营业务收入增长量/上期主营业务收入用以衡量企业成长性(Growth);(3)以各家企业拥有海外工作或留学背景的高管人数衡量海归高管人数(N_RET);(4)以中专(及以下)、大专、本科、硕士、博士按数字1-5从小到大顺序进行赋值,计算出的均值衡量高管学历(Degree);(5)设置注册地区(Dum_East)为虚拟变量,注册地区为东部地区取值为1,否则为0;(6)以企业所在省份人均GDP衡量企业所在地经济水平(Lpgdp);(7)以总市值/总资产衡量企业托宾Q值(Tbq);(8)设置所有权属性虚拟变量(Dum_obs),国有企业取值为1,否则为0;(9)以个股的发行总股数与年收盘价的乘积衡量企业总市值(Ysmvtt); (10)以东道国人均GDP对数的均值衡量东道国经济发展水平(LNCGDP);(11)以东道国居民专利申请量对数的均值衡量东道国科技发展程度(LNRPAQ);(12)以企业投资所在东道国地理距离均值衡量投资的平均地理距离(LNGD);(13)以证监会行业分类索引为准设置行业虚拟变量(Industry);(14)设置年度虚拟变量(Year)。

(三) 模型设定由于模型涉及非线性关系的调节效应,我们采用多层次调节效应模型进行假设验证;若解释变量的平方项显著影响被解释变量,表明曲线效应通过检验;若解释变量平方项与调节变量的乘积项显著影响被解释变量,说明曲线的调节效应通过检验。一般来说,当高阶调节效应存在时,低阶的调节效应不再受到过多关注。

为检验基于深度和广度的技术寻求型OFDI速度对企业总体创新绩效的影响,构建模型(1)到模型(2),即:

| $ LNAIV = {a_0} + {a_1}T{\kern 1pt} {\kern 1pt} Speed\_{D^2}_{jt} + {a_2}{\rm{ }}TSpeed\_{D_{jt}} + {a_3}{\kern 1pt} {\kern 1pt} Contro{l_{jt}} + {\varepsilon _{jt}} $ | (1) |

| $ LNAIV = {b_0} + {b_1}T{\kern 1pt} {\kern 1pt} Speed\_{W^2}_{jt} + {b_2}{\rm{ }}TSpeed\_{W_{jt}} + {b_3}{\kern 1pt} {\kern 1pt} Contro{l_{jt}} + {\epsilon _{jt}} $ | (2) |

为检验基于深度和广度的技术寻求型OFDI速度在吸收能力的调节下对企业总体创新绩效的影响,构建模型(3)和模型(4),即:

| $ \begin{array}{*{20}{l}} {LNAIV = {c_0} + {c_1}TSpeed\_D_{jt}^2 + {c_2}TSpeed\_D_{jt}^2 * A{B_{jt}} + {c_3}TSpeed\_{D_{jt}}}\\ {{\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} + {c_4}TSpeed\_{D_{jt}} * A{B_{jt}} + {c_5}A{B_{jt}} + {c_6}Contro{l_{jt}} + {\Phi _{jt}}} \end{array} $ | (3) |

| $ \begin{array}{*{20}{l}} {LNAIV = {d_0} + {d_1}TSpeed\_W_{jt}^2 + {d_2}TSpeed\_W_{jt}^2 * A{B_{jt}} + {d_3}TSpeed\_{W_{jt}}}\\ {{\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} + {d_4}TSpeed\_{W_{jt}} * A{B_{jt}} + {d_5}A{B_{jt}} + {d_6}Contro{l_{jt}} + {\Gamma _{jt}}} \end{array} $ | (4) |

为检验基于深度和广度的技术寻求型OFDI速度对企业颠覆式创新绩效的影响,构建模型(5)到模型(6),即:

| $ LNIV = {e_0} + {e_1}TSpeed\_D_{jt}^2 + {e_2}TSpeed\_{D_{jt}} + {e_3}Contro{l_{jt}} + {{\rm{P}}_{jt}} $ | (5) |

| $ LNIV = {f_0} + {f_1}TSpeed\_W_{jt}^2 + {f_2}TSpeed\_{W_{jt}} + {f_3}Contro{l_{jt}} + {\kappa _{jt}} $ | (6) |

为检验基于深度和广度的技术寻求型OFDI速度在吸收能力的调节下对企业颠覆式创新绩效的影响,构建模型(7)和模型(8),即:

| $ \begin{array}{*{20}{l}} {LNIV = {g_0} + {g_1}TSpeed\_D_{jt}^2 + {g_2}TSpeed\_D_{jt}^2 * A{B_{jt}} + {g_3}TSpeed\_{D_{jt}} + {g_4}TSpeed\_{D_{jt}} * A{B_{jt}}}\\ {{\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} + {g_5}A{B_{jt}} + {g_6}{\rm{ }}Contro{l_{jt}} + {o_{jt}}} \end{array} $ | (7) |

| $ \begin{array}{*{20}{l}} {LNIV = {h_0} + {l_1}{\rm{ }}TSpeed\_W_{jt}^2 + {h_2}{\rm{ }}TSpeed\_W_{jt}^2 * A{B_{jt}} + {h_3}{\rm{ }}TSpeed\_{W_{jt}} + {h_4}{\rm{ }}TSpeed\_{W_{jt}} * A{B_{jt}}}\\ {{\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} + {h_5}A{B_{jt}} + {h_6}{\rm{ }}Contro{l_{jt}} + {\varrho_{jt}}} \end{array} $ | (8) |

为检验基于深度和广度的技术寻求型OFDI速度对企业渐进式创新绩效的影响,构建模型(9)到模型(10),即:

| $ LNFIV = {k_0} + {k_1}T{\rm{ }}Speed\_{D^2}_{jt} + {k_2}TSpeed\_{D_{jt}} + {k_3}{\rm{ }}Contro{l_{jt}} + {\iota _{jt}} $ | (9) |

| $ LNFIV = {l_0} + {l_1}T{\kern 1pt} {\kern 1pt} SPEED\_{W^2}_{jt} + {l_2}{\rm{ }}TSpeed\_{W_{jt}} + {l_3}{\rm{ }}Contro{l_{jt}} + {\Psi _{jt}} $ | (10) |

为检验基于深度和广度的技术寻求型OFDI速度在吸收能力的调节下对企业渐进式创新绩效的影响,构建模型(11)和模型(12),即:

| $ \begin{array}{*{20}{l}} {LNFIV = {m_0} + {m_1}{\kern 1pt} {\kern 1pt} TSpeed\_{D^2}_{jt} + {m_2}{\kern 1pt} {\kern 1pt} TSpee{d_ - }{D^2}_{jt} * A{B_{jt}} + {m_3}{\kern 1pt} {\kern 1pt} TSpeed\_{D_{jt}}}\\ {{\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} + {m_4}{\kern 1pt} {\kern 1pt} TSpeed\_{D_{jt}} * A{B_{jt}} + {m_5}A{B_{jt}} + {m_6}Contro{l_{jt}} + {\varpi _{jt}}} \end{array} $ | (11) |

| $ \begin{array}{*{20}{l}} {LNFIV = {n_0} + {n_1}{\kern 1pt} {\kern 1pt} TSpeed\_{W^2}_{jt} + {n_2}{\kern 1pt} {\kern 1pt} TSpeed\_{W^2}_{jt} * A{B_{jt}} + {n_3}TSpeed\_{W_{jt}}}\\ {{\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} + {n_4}{\kern 1pt} {\kern 1pt} TSpeed\_{W_{jt}} * A{B_{jt}} + {n_5}{\kern 1pt} {\kern 1pt} A{B_{jt}} + {n_6}Contro{l_{jt}} + {\zeta _{jt}}} \end{array} $ | (12) |

其中,j代表横截面个体企业,t代表时间,

在进行正式回归之前,首先需检验各变量的多重共线性问题。各变量间的相关系数显示,除衡量企业创新能力的三个变量以及衡量技术寻求型OFDI速度的两个变量存在非常明显的共线性外,其余变量的共线性较低。为全面体现高科技企业的创新实力以及双维度视角下的技术寻求型OFDI速度,衡量创新能力的三个变量以及衡量技术寻求型OFDI速度的两个变量分别进入模型进行回归。另外,因多重共线性并不影响估计量的无偏性和一致性,因此只要没有严重干扰到各个变量的符号和显著性,不对其进行过度关注。

(一) 动机标识与计量检验本文主要关注的是企业的创新绩效水平,在衡量企业OFDI速度过程中如果计算范围扩大至所有在海外设立的子公司,对企业创新绩效水平的影响并不具有针对性。依据现有文献,投资动机可分为市场寻求型、自然资源寻求型和技术寻求型三类(杨波、张佳琦,2017),对于高科技企业而言,自然资源寻求动机极少,投资动机会重点集中于市场和技术寻求上,而真正能够对企业创新绩效水平产生影响的应为针对性更强的技术寻求型OFDI。因此,本文的研究重点将主要集中于技术寻求型OFDI速度对企业创新绩效的影响。在认真查阅了上市公司年报中披露的对每家子公司投资动机的描述,并通过与年报公布的其他关于该子公司信息进行仔细比对的方法,将企业在东道国建立海外子公司第一个最准确的描述确认为投资动机。不过该判断仍是依据企业宣称的投资动机加上我们主观判断进行确定的,是否完全真实不能保证。但如果企业宣称的投资动机基本属实,那么从计量的角度看,东道国的相关变量应当可以反映出企业的投资动机。我们采用王碧珺等(2018)的研究方法,运用表 1列示的2项指标检验样本划分的投资动机真实性。通过表 1列示的投资动机验证变量,采用Logit模型估计方法评估12, 210条企业海外设立子公司的投资决策行为,同时引入年份、行业及母公司所在地区①虚拟变量,以此检验年报中所公布的投资动机是否确定属实。

① 地区虚拟变量我们按照上市公司总部所属行政区划,按照国家统计局分类,生成是否为东部地区虚拟变量。

| 表 1 投资动机验证变量描述及回归结果 |

从表 1的回归结果可以看出,高科技企业是否进行技术寻求型OFDI受到东道国人均专利数和东道国高科技产品显示性比较优势指数的正向影响,说明企业在进行技术寻求时,主要在科技水平较为发达的国家进行,结果符合预期。依据上述结果我们可以得出结论,企业描述的投资动机基本与事实相符。

(二) 总样本回归结果表 2显示的是技术寻求型OFDI扩张速度对企业创新绩效的影响。从表 2模型1、模型5和模型9的检验结果来看,TSpeed_D2对LNAIV、LNIV、LNFIV存在显著负向影响(a1=-0.096,P<0.01;c1=-101,P<0.01;e1=-117,P<0.01),证明基于深度的技术寻求型OFDI速度与创新绩效的曲线效应通过检验。模型2、模型6和模型10的检验结果表明,TSpeed_W2对LNAIV、LNIV、LNFIV存在显著负向影响(b1=-0.108,P<0.01;d1=-0.122,P<0.01;f1=-0.113,P<0.05),证明基于广度的技术寻求型OFDI速度与创新绩效的曲线效应通过检验。下面,本文借鉴Lind and Mehlum(2010)提出的检验倒U型(U型)的方法验证基于深度的技术寻求型OFDI速度与创新绩效的倒U型关系。根据我们之前的描述,6个模型均通过了二次项显著的第一步检验。

| $ {Y = {\alpha _0} + {\alpha _1}{X^{2 + }}{\alpha _2}X} $ | (13) |

| $ {{Y^\prime } = 2{\alpha _1}X + {\alpha _2}} $ | (14) |

| $ {{X^*} = - {\alpha _2}/2{\alpha _1}} $ | (15) |

| 表 2 技术寻求型OFDI扩张速度对企业创新绩效的影响 |

由于本文关注技术寻求型OFDI速度与创新绩效的曲线关系,而控制变量不影响曲线关系的形态,因此,模型1、模型2、模型5、模型6、模型9和模型10可简化为公式13。公式13对自变量X求一阶导数为曲线斜率Y’,见公式14。本文研究的重心是加入二次项的曲线关系,故还需判断拐点X*的取值是否位于X的取值范围之内。二次项曲线拐点为曲线斜率Y’等于0时的取值,故令公式14为0,即可求得曲线拐点X*。通过带入各模型后发现,模型1中TSpeed_D*=1.1615,模型5中TSpeed_D*=1.2673,模型9中TSpeed_D*=1.3547,均在TSpeed_D的取值范围[0, 8]之内,证明基于深度的技术寻求型OFDI速度与创新绩效存在倒U型关系,假设1a、假设1b、假设1c得到数据验证;模型2中TSpeed_W*=1.1296,模型6中TSpeed_W*=1.1803,模型10中TSpeed_W*=1.3584,均在TSpeed_W的取值范围[0, 5]之内,证明基于广度的技术寻求型OFDI速度与创新绩效存在倒U型关系,假设2a、假设2b、假设2c得到数据验证。

模型3、模型7和模型11的结果显示,TSpeed_D2与AB的交乘项对LNAIV、LNIV、LNFIV存在显著正向影响(g2=1.756,P<0.01;k2=1.627,P<0.01;m2=1.602,P<0.05),上述回归结果证明,企业的吸收能力越强,基于深度的技术寻求型OFDI速度对总体创新绩效、颠覆式创新绩效和渐进式创新绩效之间的影响越弱,假设3a、3b、3c得到数据验证。模型4、模型8和模型12的结果显示,TSpeed_W2与AB的交乘项对LNAIV、LNIV、LNFIV存在显著正向影响(h2=2.351,P<0.01;l2=2.460,P<0.01;n2=2.562,P<0.01),上述回归结果证明,企业的吸收能力越强,基于广度的技术寻求型OFDI速度对总体创新绩效、颠覆式创新绩效和渐进式创新绩效之间的影响越弱,假设4a、4b、4c得到数据验证。

(三) 克服内生性样本的回归结果为避免由于测量误差或遗漏变量导致的内生性问题,我们采取Fishman and Svensson(2007)的研究方法,在四至八分位数中挑选适合模型的分地区与行业均值作为工具变量,回归模型采用2SLS进行估计,内生性检验结果如表 3所示。表 3显示在剔除内生性后的回归结果并没有发生明显变化。为检验工具变量的有效性,本文进行了过度识别检验,考察是否所有工具变量均为外生,结果显示所有模型中P值均不显著,接受“所有工具变量均为外生”的原假设,验证了工具变量的合理性。

| 表 3 总样本回归模型的内生性检验 |

虽然先前的研究成果表明,发展中国家企业可以利用技术寻求型OFDI作为一种学习工具来提升创新能力(Guillén and García-Canal,2009),但由于发达国家与发展中国家的禀赋不同,并非建立在所有地点的技术寻求型OFDI都对会对企业创新绩效产生相同的影响效果。为检验中国技术寻求型OFDI区位分布产生的差异性影响,与我们将整体样本区分为发达国家样本组和发展中国家样本组,并基于新的样本重新计算了企业在发达国家和发展中国家基于深度和广度的技术寻求型OFDI速度,更有针对性地进行分组回归,具体结果如表 4所示。

| 表 4 发达与发展中国家技术寻求型OFDI扩张速度对企业创新绩效的影响 |

从表 4显示的回归结果看,在发达国家样本中,除基于深度的OFDI速度对颠覆式创新绩效不存在显著影响外,其余OFDI速度与创新绩效之间均存在曲线关系。同上文一致,我们借鉴Lind and Mehlum(2010)提出的检验倒U型(U型)的方法验证技术寻求型OFDI速度与创新绩效的倒U型关系是否存在。在发达国家样本中,模型1、模型2、模型6、模型9、模型10均通过了二次项显著的第一步检验。另外我们依照公式14等于0计算拐点的验证思路,通过带入各模型后发现,模型1中TSpeed_D*=2.9091,模型9中TSpeed_D*=2.7818,均在发达国家样本中TSpeed_D的取值范围[0, 8]之内,证明基于深度的技术寻求型OFDI速度与总体创新绩效、渐进式创新绩效存在倒U型关系;模型2中TSpeed_W*=1.1635,模型6中TSpeed_W*=1.2535,模型10中TSpeed_W*=1.2608,均在发达国家样本TSpeed_W的取值范围[0, 4]之内,证明基于广度的技术寻求型OFDI速度与创新绩效存在倒U型关系。在发展中国家样本中,除基于广度的OFDI速度的二次项对总体创新绩效、颠覆式创新绩效不存在显著影响外,其余技术寻求型OFDI速度与创新绩效之间均存在曲线关系,模型1、模型5、模型9和模型10通过Lind and Mehlum(2010)验证倒U型关系方法的第一步检验。但由于模型1、模型5、模型9的回归结果显示,TSpeed_D的系数均不显著,据此计算的拐点为0,我们仅能证明数据结果是单调的,模型10中TSpeed_W*=0.5381,数值位于发展中国家样本TSpeed_W的取值范围[0, 2]之内,证明基于广度的技术寻求型OFDI速度与创新绩效存在倒U型关系。即在发展中国家样本中,除基于广度的技术寻求型OFDI速度对总体创新绩效、颠覆式创新绩效不存在显著影响外,该速度对渐进式创新绩效存在倒U型关系,而基于深度的技术寻求型OFDI速度与创新绩效之间仅存在曲线关系。但在发达国家与发展中国家两个样本中,基于深度和广度的技术寻求型OFDI速度与AB的交乘项对各创新绩效均存在显著正向影响,证明企业的吸收能力越强,技术寻求型OFDI速度对创新绩效的影响越弱。

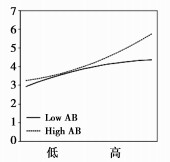

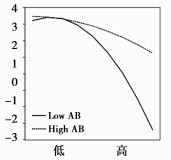

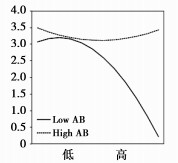

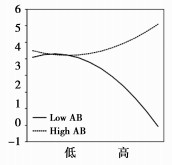

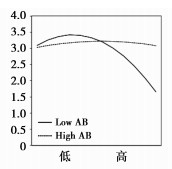

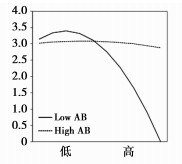

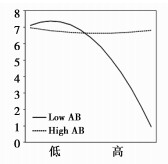

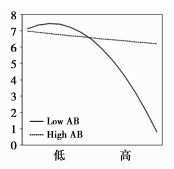

为更直观地反映发达国家与发展中国家样本中曲线调节效应的差异,我们以调节变量均值加减一个标准差绘制了在不同程度吸收能力的影响下,技术寻求型OFDI扩张速度与创新绩效之间的关系图。从整体的曲线走向来看,高吸收能力的企业会将更多精力集中于颠覆式创新的突破,而低吸收能力的企业在渐进式创新的提升效果上更为明显。从图 1看,随着在发达国家基于深度的OFDI速度不断加快,高吸收能力企业的创新水平持续增强,而低吸收能力企业则表现出先增长后趋于平稳的趋势,这验证了中国高科技企业的确可以通过接近技术研发活跃地增强自身学习能力,通过技术转化提升自身创新水平。图 2显示如果在发达国家过分追求地域上的扩张,会对企业颠覆式创新绩效带来负面影响。图 3、图 4显示,在发展中国家高吸收能力的企业因自身实力较强,可通过共享研发资源、进入多样化的创新环境等方式提升自身创新实力,无论是基于深度还是广度的OFDI速度对颠覆式创新均产生先下降后上升的绩效影响;低吸收能力的企业可以在投资速度较低时提升企业的颠覆式创新,但自身实力无法克服“外来者劣势”带来的负面影响,过快的投资速度会导致自身创新实力受到重创。图 5、图 6、图 7和图 8显示,在渐进式创新方面,低吸收能力企业的曲线在速度较低时高于高吸收能力企业曲线,但随着技术寻求型OFDI速度的不断加快,低吸收能力曲线的下降速度也远高于高吸收能力企业。上述图形走势的可能解释是:第一,对比图 1至图 4高吸收能力曲线均位于低吸收能力曲线之上,我们认为高吸收能力企业会将更多的精力集中于对颠覆式创新的学习和突破上,而吸收能力较低的企业在渐进式创新方面会更容易取得明显的创新绩效提升效果;第二,吸收能力较低的企业无法承担快速扩张带来的负面影响,而高吸收能力企业在发展中国家则可通过利用式学习拓展现存技术实现渐进式绩效提升,但过于激进的投资速度也会为高吸收能力企业的渐进式创新绩效带来一定的负面影响;第三,投资广度的快速扩张增加了企业整合异质性知识的难度,不利于创新绩效的提升。

|

图 1 发达国家基于深度的技术寻求型OFDI速度对颠覆式创新水平的影响 |

|

图 2 发达国家基于广度的技术寻求型OFDI速度对颠覆式创新水平的影响 |

|

图 3 发展中国家基于深度的技术寻求型OFDI速度对颠覆式创新水平的影响 |

|

图 4 发展中国家基于广度的技术寻求型OFDI速度对颠覆式创新水平的影响 |

|

图 5 发达国家基于深度的技术寻求型OFDI速度对渐进式创新水平的影响 |

|

图 6 发达国家基于广度的技术寻求型OFDI速度对渐进式创新水平的影响 |

|

图 7 发展中国家基于深度的技术寻求型OFDI速度对渐进式创新水平的影响 |

|

图 8 发展中国家基于广度的技术寻求型OFDI速度对渐进式创新水平的影响 |

结合表 4的回归结果和图 1至图 8的曲线走势可以发现,高科技企业在发达国家进行基于深度的技术寻求型OFDI速度经吸收能力调节后对企业颠覆式创新的影响不存在倒U型关系,这与其他样本的回归结果均不同。从图 1看,无论吸收能力强弱,高科技企业的颠覆式创新绩效提升效果均一路上扬。据此我们可以认为在发达国家进行OFDI对企业的创新绩效、尤其是颠覆式创新绩效的积极影响会比在其他发展中国家产生的效果更强,假设5通过检验。

(五) 稳健性检验为避免企业规模差异产生的回归结果偏差,我们删除了各行业资本密集度高于或低于全行业10%的样本企业,对新组成的样本重新进行回归,结果如表 5所示。从回归结果来看,稳健性检验结果与总样本回归结果基本一致。

| 表 5 总样本回归模型的稳健性检验 |

本文利用2008-2017年中国高科技上市公司数据,探究OFDI速度对企业创新绩效的影响效果。有别于已有文献,本文基于高科技上市公司公布的海外子公司投资动机,通过主观判断与实证检验相结合的方法确认企业技术寻求型OFDI,而后计算基于深度和基于广度的技术寻求型OFDI速度。在此基础上构建以基于深度和广度技术寻求型OFDI速度为解释变量,吸收能力为调节变量,创新绩效为被解释变量的理论模型,并进行实证分析。主要结论如下:

从总体上看,在国家政策支持与国内投资环境的推动下,大量且快速地通过海外并购等方式进入国际市场,是中国企业OFDI的普遍特征。但在表面快速且激进的投资扩张背后,是中国企业无可避免地需要面对海外投资的高风险问题。本文全样本的回归结果显示,无论是基于深度还是基于广度的OFDI速度与企业的总体创新绩效、颠覆式创新绩效和渐进式创新绩效之间均存在倒U型关系,这意味着过快的技术寻求型OFDI速度并不利于企业创新实力的提升,反而可能因关键资源和学习能力的欠缺导致创新绩效受损。

另外,本文的研究发现,吸收能力在技术寻求型OFDI速度与企业创新绩效之间起到了不可忽视的作用。吸收能力可以帮助企业更好进行外部知识的搜寻和理解,在技术寻求型OFDI速度与创新绩效之间发挥负向调节作用,弱化由于快速扩张为创新绩效带来的负面影响。如果本身的吸收能力较弱,即便在政府的推动下顺利走出国门,面对海外投资过程中的高难度与高风险,企业仍将在后续提升自身实力以及确保可持续发展等方面受到阻碍。

从区分投资区位的分样本回归结果来看,相比于在发展中国家投资,在发达国家投资更容易帮助企业提升创新绩效,尤其对颠覆式创新绩效的提升效果更加明显。我们认为这与中国企业靠近技术研发活跃地并进行了大量的跨国并购有关。中国近年来跨国并购的金额在急速增长,被视为“可转移资源”的先进技术可通过跨国并购直接获取(蒋冠宏、蒋殿春,2017),实现先进技术在各子公司、分公司之间的流转,帮助企业创新绩效的提升。从发展中国家样本的投资效果来看,吸收能力弱的企业更适合在发展中国家追求渐进式创新绩效的提升,但过快的投资战略仍然不适应吸收能力较弱的高科技企业。

| [] |

陈立敏, 2014, “国际化战略与企业绩效关系的争议——国际研究评述”, 《南开管理评论》, 第 5 期, 第 112-125 页。 |

| [] |

杜金岷、吕寒、张仁寿、吴非, 2017, “企业R & D投入的创新产出、约束条件与校正路径”, 《南方经济》, 第 11 期, 第 18-36 页。 |

| [] |

何爱、钟景雯, 2018, “研发国际化与企业创新绩效——吸收能力和地理多样性的调节作用”, 《南方经济》, 第 10 期, 第 92-112 页。 |

| [] |

蒋冠宏、蒋殿春, 2017, “绿地投资还是跨国并购:中国企业对外直接投资方式的选择”, 《世界经济》, 第 7 期, 第 126-146 页。 |

| [] |

方宏, 2018, "基于行为战略视角的中国企业国际化速度研究", 山东大学博士论文。 |

| [] |

李梅、余天骄, 2016, “研发国际化是否促进了企业创新——基于中国信息技术企业的经验研究”, 《管理世界》, 第 11 期, 第 125-140 页。 |

| [] |

李梅、卢程, 2019, “研发国际化与企业创新绩效——基于制度距离的调节作用”, 《经济管理》, 第 1 期, 第 39-55 页。 |

| [] |

刘莉亚、何彦林、王照飞、程天笑, 2015, “融资约束会影响中国企业对外直接投资吗?——基于微观视角的理论和实证分析”, 《金融研究》, 第 8 期, 第 124-140 页。 |

| [] |

李笑、华桂宏、李锦生, 2019, “政府支持、融资约束与企业对外直接投资”, 《山西财经大学学报》, 第 5 期, 第 28-39 页。 |

| [] |

彭红星、毛新述, 2017, “政府创新补贴、公司高管背景与研发投入——来自我国高科技行业的经验证据”, 《财贸经济》, 第 3 期, 第 147-161 页。 |

| [] |

汝毅、郭晨曦、吕萍, 2016, “高管股权激励、约束机制与对外直接投资速率”, 《财经研究》, 第 3 期, 第 4-15 页。 |

| [] |

尹东东、张建清, 2016, “我国对外直接投资逆向技术溢出效应研究——基于吸收能力视角的实证分析”, 《国际贸易问题》, 第 1 期, 第 109-120 页。 |

| [] |

杨波、张佳琦, 2017, “海外并购与绿地投资选择研究:基于企业异质性视角”, 《国际贸易问题》, 第 12 期, 第 117-127 页。 |

| [] |

王碧珺, 2013, “被误读的官方数据——揭示真实的中国对外直接投资模式”, 《国际经济评论》, 第 1 期, 第 61-74 页。 |

| [] |

王碧珺、李冉、张明, 2018, “成本压力、吸收能力与技术获取型OFDI”, 《世界经济》, 第 4 期, 第 99-123 页。 |

| [] |

钟昌标、黄远浙、刘伟, 2014, “新型经济体海外研发对母公司创新影响的研究——基于渐进式创新和颠覆式创新视角”, 《南开经济研究》, 第 6 期, 第 91-104 页。 |

| [] |

赵宸宇、李雪松, 2017, “对外直接投资与企业技术创新——基于中国上市公司微观数据的实证研究”, 《国际贸易问题》, 第 6 期, 第 105-117 页。 |

| [] |

Asakawa K., 2001, "Organizational Tension in International R & D Management:The Case of Japanese Firms". Research Policy, 30(5), 735–757.

DOI:10.1016/S0048-7333(00)00103-7 |

| [] |

Arvanitis S., Hollenstein H., 2011, "How Do Different Drivers of R & D Investment in Foreign Locations Affect Domestic Firm Performance? An Analysis Based on Swiss Panel Micro Data". Industrial and Corporate Change, 20(2), 605–640.

DOI:10.1093/icc/dtr006 |

| [] |

Branstetter L., 2006, "Is Foreign Direct Investment a Channel of Knowledge Spillovers? Evidence from Japan's FDI in the United States". Journal of International Economics, 68(2), 325–344.

DOI:10.1016/j.jinteco.2005.06.006 |

| [] |

Bertrand O., Capron L., 2015, "Productivity Enhancement at Home Via Cross-Border Acquisitions:The Roles of Learning and Contemporaneous Domestic Investments". Strategic Management Journal, 36(5), 640–658.

DOI:10.1002/smj.2256 |

| [] |

Cantwell, J. A., 1989, "Technological Innovation and Multinational Corporations", Basil Blackwell, Oxford.

|

| [] |

Casillas J. C., Moreno-Menéndez A. M., 2014, "Speed of the Internationalization Process:The Role of Diversity and Depth in Experiential Learning". Journal of International Business Studies, 45(1), 85–101.

|

| [] |

Chen C. J., Huang Y.F., Lin B. W., 2012, "How Firms Innovate Through R & D Internationalization? An S-Curve Hypothesis". Research Policy, 41(9), 1154–1554.

|

| [] |

Cohen W. M., Levinthal D. A., 1990, "Absorptive Capacity:A New Perspective on Learning and Innovation". Administrative Science Quarterly, 35(1), 128–152.

DOI:10.2307/2393553 |

| [] |

Crescenzi R., Pietrobelli C., Rabellotti R., 2014, "Innovation Drivers:Value Chains and the Geography of Multinational Corporations in Europe". Journal of Economic Geography, 14(6), 1053–1086.

DOI:10.1093/jeg/lbt018 |

| [] |

Chittoor R., Aulakh P.S., Ray S., 2015, "Accumulative and Assimilative Learning, Institutional Infrastructure, and Innovation Orientation of Developing Economy Firms". Global Strategy Journal, 5(2), 133–153.

DOI:10.1002/gsj.1093 |

| [] |

Di Minin A., Zhang J., Gammeltoft P., 2012, "Chinese foreign direct investment in R & D in Europe:a new model of R & D internationalization?". European Management Journal(30), 189–203.

|

| [] |

Fishman R., Svensson J., 2007, "Are corruption and taxation really harmful to growth? Firm level evidence". Journal of Development Economics, 83(1), 63–75.

DOI:10.1016/j.jdeveco.2005.09.009 |

| [] |

Guillén M. F., García-Canal E., 2009, "The American Model of the Multinational Firm and the 'New' Multinationals from Emerging Economies". Academy of Management Persoectives, 23(2), 23–35.

DOI:10.5465/amp.2009.39985538 |

| [] |

Henderson R. M., Clark K. B., 1990, "Architectural Innovation:The Reconfiguration of Existing Product Technologies and the Failure of Established Firms". Administrative Science Quarterly, 35(1), 9–30.

|

| [] |

Head K., Ries J., 2008, "FDI as an Outcome of the Market for Corporate Control:Theory and Evidence". Journal of International Economics, 74(1), 83–116.

|

| [] |

Hsu C. W., Lien Y.C., Chen H., 2015, "R & D Internationalization and Innovation Performance". International Business Review, 24(2), 187–195.

|

| [] |

Hurtado-Torres N. E., Aragón-Correa J.A, Ortiz-de-Mandojana N., 2018, "How Does R & D Internationalization in Multinational Firms Affect Their Innovative Performance? The Moderating Role of International Collaboration in the Energy Industry". International Business Review, 27(3), 514–527.

|

| [] |

Inkpen A. C., Tsang E. W. K., 2005, "Social Capital, Networks, and Knowledge Transfer". The Academy of Management Review, 30(1), 146–165.

DOI:10.5465/amr.2005.15281445 |

| [] |

Javorcik B. S., 2008, "Can Survey Evidence Shed Light on Spillovers from Foreign Direct Investment?". The World Bank Research Observer, 23(2), 139–159.

DOI:10.1093/wbro/lkn006 |

| [] |

Kim H., Hoskisson R. E., 2010, "Does Market-Oriented Institutional Change in an Emerging Economy Make Business-group-affiliated Multinationals Perform Better? An Institution-based View". Journal of International Business Studies, 41(7), 1141–1160.

DOI:10.1057/jibs.2010.17 |

| [] |

Kafouros M. I., Wang C., Piperopoulos P., Zhang M., 2014, "Academic Collaborations and Firm Innovation Performance in China:The Role of Region-specific Institutions". Research Policy, 44(3), 803–817.

|

| [] |

Kriz A., Welch C., 2018, "Innovation and Internationalization Processes of Firms with New-to-the-World Technologies". Journal of International Business Studies, 49(4), 496–522.

DOI:10.1057/s41267-018-0147-7 |

| [] |

Lind J. T., Mehlum H., 2010, "With of Without U? The Appropriate Test for a U-Shaped Relationship". Oxford Bulletion of Economics and Statistics, 72(1), 109–118.

DOI:10.1111/j.1468-0084.2009.00569.x |

| [] |

Lien Y. C., Piesse J., Strange R., Filatotchev I., 2005, "The Role of Corporate Governance in FDI Decisions:Evidence from Taiwan". International Business Review, 14(6), 739–763.

DOI:10.1016/j.ibusrev.2005.08.002 |

| [] |

Mathews J. A., 2002, "Competitive Advantages of the Latecomer Firm:A Resource-Based Account of Industrial Catch-Up Strategies". Asia Pacific Journal of Management, 19(4), 467–488.

DOI:10.1023/A:1020586223665 |

| [] |

Pearson A., Brockhoff K., Von Boehmer A., 1993, "Decision Parameters in Global R & D Management". R & D Management, 23(3), 249–262.

|

| [] |

Piperopoulos P., Wu J., Wang C., 2018, "Outward FDI, Location Choices and Innovation Performance of Emerging Market Enterprises". Research Policy, 47(1), 232–240.

DOI:10.1016/j.respol.2017.11.001 |

| [] |

Rabbiosi L., Elia S., Bertoni F., 2012, "Acquisitions by EMNCS in Developed Markets:An Organisational Learning Perspective". Management International Review, 52(2), 193–212.

DOI:10.1007/s11575-012-0134-3 |

| [] |

Serapio M. G. J., Dalton D. H., 1999, "Globalization of Industrial R & D:An Examination of Foreign Direct Investments in R & D in the United States". Research Policy, 28(2), 303–316.

|

| [] |

Schildt H., Keil T., Maula M., 2012, "The Temporal Effects of Relative and Firm-Level Absorptive Capacity on Interorganizational Learning". Strategic Management Journal, 33(10), 1154–1173.

DOI:10.1002/smj.1963 |

| [] |

Shankar V., Carpenter G.S., Krishnamurthi L., 1999, "The Advantages of Entry in the Growth Stage of the Product Life Cycle:An Empirical Analysis". Journal of Marketing Research, 36(2), 269–276.

DOI:10.1177/002224379903600210 |

| [] |

Singh J., 2008, "Distributed R & D, Cross-regional Knowledge Integration and Quality of Innovative Output". Research Policy, 37(1), 77–96.

DOI:10.1016/j.respol.2007.09.004 |

| [] |

Veugelers R., Cassiman B., 2005, "R & D Cooperation between Firms and Universities:Some Empirical Evidence from Belgian Manufacturing". International Journal of Industrial Organization, 23(5), 355–379.

|

| [] |

Wu J., Wang C., Hong J., Piperopoulos P., Zhuo S., 2016, "Internationalization and Innovation Performance of Emerging Market Enterprises:The Role of Host-Country Institutional Development". Journal of World Business, 51(2), 251–263.

DOI:10.1016/j.jwb.2015.09.002 |

| [] |

Zhou Z. K., 2006, "Innovation, Imitation and New Product Performance:The Case of China". Industrial Marketing Management, 35(3), 394–402.

DOI:10.1016/j.indmarman.2005.10.006 |

| [] |

Vermeulen F., Barkema H., 2012, "Pace, Rhythm and Scope:Process Dependence in Building a Profitable Multinational Corporation". Strategic Management Journal Business Studies, 23(7), 637–653.

|

| [] |

Zaheer S., 1995, "Overcoming the Liability of Foreignness". Academy of Management Journal, 38(2), 341–363.

|

| [] |

Zhang Y., Li H.Y., Li Y., Zhou L. A., 2010, "FDI Spillovers in an Emerging Market:the Role of Foreign Firms' Country Origin Diversity and Domestic Firms' Absorptive Capacity". Strategic Management Journal, 31(9), 969–989.

|