经济特区是一国的对外开放窗口和高地,是典型的开放型经济。截止2019年,全球已经建成5400多个经济特区,但极少能像中国经济特区这样长期保持高速增长①。尤其是深圳经济特区作为中国改革开放的排头兵、先行地、实验区,通过积极参与全球分工来克服本土高端要素短缺,从低成本要素驱动的加工贸易逐渐升级为高新技术产业集群发展。通过40年间的多次转型,从工业制造产业链的最低端,走到了高新技术产业的最前端,构建了以“高新技术、先进制造、现代服务”三足鼎立的现代产业体系。2017年深圳高新技术产业产值突破2万亿元大关,2018年深圳高技术制造业增加值占规模以上工业增加值的比重达到67.3%②。

① 1980-2019年,中国经济特区GDP的平均增长率为20.49%,是世界平均增长率的3.84倍,中国的1.42倍。(数据来源:根据深圳、珠海、汕头、厦门等四个经济特区的统计年鉴以及《中国统计年鉴》、世界银行的相关数据测算而得。)

② 数据来源:广东统计年鉴。

关于产业转型升级问题的研究,国内外学者大多从国家层面进行了理论和实证研究,并主要得出了产业转型升级遵循比较优势和偏离比较优势两种截然不同的结论(徐孝新、李颢,2019)。比较优势理论一定程度上解释了发展中国家的工业化启动和腾飞的机理,中国经济特区在成立之初也是靠比较优势吸引外资启动工业化。然而,随着全球产业的变革和国际分工的深化,基于本土要素和生产力结构的比较优势论和要素禀赋论受到了挑战。例如,洪银兴(2010)提出,随着经济的发展,工业发展模式应由比较优势转向竞争优势。要素禀赋的动态升级、“干中学”的技术积累以及规模经济的作用,是产业升级的重要支撑,未能形成上述竞争优势的国家或地区将会落入“中等收入陷阱”(朱富强,2020)。竞争优势理论的开创者波特认为,竞争优势由于很难被竞争对手模仿从而更有可能长期保持下去。从比较优势理论到竞争优势理论的演进可以较好地解释经济特区产业转型升级的演化路径。研究发现,中国经济特区40年持续性产业升级的历程,实质就是从基于要素禀赋的比较优势向基于价值创造的竞争优势演化的过程。

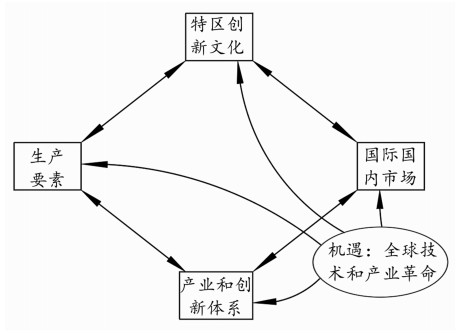

基于对中国经济特区产业转型升级历程的回顾和分析,并对传统的竞争优势钻石模型进行拓展,本文构建了依托生产要素、国际国内市场、产业和创新体系以及特区创新文化等四因素耦合作用的经济特区竞争优势“钻石模型”。中国经济特区主要是在上述四个核心要素的相互作用下,并顺应国际技术革命和产业分工机遇,在开放经济中整合全球资源,建立起依靠资源禀赋升级、规模经济、技术进步和特区文化激励的竞争优势,不断支撑经济特区的持续性产业升级。

相对于已有研究,本文的边际贡献可能体现在以下几个方面:首先,本文从竞争优势理论的角度对经济特区产业升级的动力和机制进行研究,丰富了产业升级问题的理论基础;其次,在运用竞争优势理论分析特区产业升级问题时,突破了波特原有钻石模型的构成要素,本文创新地引入了“特区文化”这一因素,拓展了竞争优势理论的内涵;最后,基于竞争优势的理论框架,回顾了深圳高新技术产业升级的历程,分阶段考察其升级的动力和机制,为我国高新技术产业的发展提供政策参考。

二、经济特区产业竞争优势的构成要素及耦合效应竞争优势理论来源于迈克尔.波特(Michael Porter)创作的著名的三部曲①,其间波特较为系统地建立了自己的竞争优势理论。随着《国家竞争优势》一书的出版,引起了世界各国的政府和学者们对竞争优势理论的关注和研究。波特将竞争优势的构成要素归结为“钻石模型”,包括资源要素、需求条件、辅助支持行业、企业战略等四个核心要素,以及政府功能和机遇这两个辅助要素。后来,Dunning(1993)、Kim and Marion(1997)等学者对竞争优势的影响因素进行了拓展分析。此外,Rugman and D'Cruz(1993)提出了同时包含国内国际两个要素市场和商品市场的双钻石模型;芮明杰(2006)在波特“钻石模型”的基础上,增加了“知识吸收与创新能力”一项,提出了产业竞争力的“新钻石模型”。

① 即《竞争战略》(1980)、《竞争优势》(1985)、《国家竞争优势》(1990)三部曲。

竞争优势理论并非是对比较优势的否定,比较优势是竞争优势的基础,充分发挥比较优势才能形成竞争优势(林毅夫、李永军,2003)。竞争优势揭示了长期和动态的利益,是一种持续的自我提升和价值创造,是一个国家和产业持续发展的动力。随着经济发展阶段的提升,比较优势应向竞争优势转化(袁向东,2003)。如何转化呢?开放型经济中,要素的双向流动可促成传统比较优势转化为竞争优势(吴杨伟、王胜,2017)。此外,向晓梅、吴伟萍(2018)通过分阶段观测广东改革开放40年产业转型升级进程发现,通过比较优势的动态化调整,广东产业发展模式由低成本要素驱动、投资驱动向创新驱动转变。因此,在开放型经济条件下要实现竞争优势转化,必须通过全球创新链攀升实现价值链攀升,从依靠资源禀赋结构决定的比较优势,逐渐转移到依靠禀赋结构、规模经济和技术进步构成的竞争优势。这一点与波特的高层次竞争优势不谋而合,即通过持续的投资和创新形成“产品差异型竞争优势”。

(一) 经济特区产业竞争优势的构成要素基于上述分析,本文将波特的钻石模型进行了拓展:一是将需求条件中的国内市场扩展为国际国内两个市场;二是用产业和创新体系代替了原模型中的辅助支持产业;三是引入了特区文化,涵盖了核心要素中的“企业战略”以及辅助要素中的“政府”。由此构建了依托生产要素、国际国内市场、产业和创新体系、特区文化等四个核心要素耦合作用的经济特区竞争优势“钻石模型”。其中,“特区文化”的引入是本研究对“钻石模型”最大的创新。

1.生产要素

生产要素指的是生产需要的各种投入,包括初级生产要素和被创造出来的生产要素(也称高级生产要素)。早期的生产要素主要是天然形成的资源禀赋或劳动力等,而“高级生产要素”则包括高端人才、现代化的基础设施、大数据等广义的要素。在开放型经济下,跨国公司以及外商直接投资(FDI)等带来了要素的跨国流动,外部高级要素与中国经济特区闲置的劳动力、土地等初级生产要素相结合,高级要素的溢出效应叠加初级要素的学习效应,进而提高了经济特区的要素能级,形成支撑特区持续性产业升级的竞争优势。

2.国际国内市场

波特的“钻石模型”用需求状况代表国内市场的作用,包括国内需求的结构、市场大小和成长速度、需求的质量等。中国经济特区外向型经济结构极大地开拓了国外市场,故本文将波特“钻石模型”里的国内市场扩大到国际国内两个市场,而且巨大、丰富的国际国内两个市场,是中国经济特区在国际比较中具有的独特优势。尤其是新时期构建“双循环”新发展格局和“一带一路”建设引导下的全面开放战略升级,国际国内两个市场有助于中国经济特区产业结构调整的空间拓展,支撑特区持续性产业升级。

3.产业和创新体系

在波特的“钻石模型”里,辅助支持产业及相关产业状况包括纵向的支持和横向的支持①,本文在此基础上增加了创新体系对特区持续性产业升级的支撑作用。完备的产业配套体系不仅有利于降低生产成本,而且还增强了工业经济的韧性,一个国家(或地区)的产业链条越完善,则其产业竞争力越强。中国经济特区既可以依靠低成本的劳动力、土地等资源从事低端的加工制造,又可以通过创新驱动走向前沿产业,建立根植于国内的、自主可控的产业链条。

① 纵向的支持指企业的上游产业在设备、零部件等方面的支持,横向的支持指相似的企业在生产合作、信息共享等方面的支持。

技术创新是产业转型升级的内在推动力。新的科技进步创造出新的需求,加速产业新形态的形成;同时又促使某些传统产业的变革,导致产业结构和增长模式发生质的演进。由企业、产业及研发机构等构成的创新组织是产业创新的主体,也是价值链创新的“发起者”和商业模式创新的“组织者”。经济特区鼓励和支持企业自主创新,打通从创新到产业化的中间环节,加速创新成果转化,打造特区发展的核心竞争力,有利于推进特区产业持续性升级。

4.特区创新文化

有为政府、具备国际竞争力的企业、开拓型企业家及具有首创精神的民众等构成的创新主体,衍化为一种特区创新文化,是推动中国经济特区持续性产业升级的主体力量,也是特区竞争优势的来源。首先,在波特的“钻石模型”中,政府是构成竞争优势的辅助因素之一,是市场竞争的催化剂和挑战者。政府既可以通过产业政策,激励高级生产要素的培育和打造完备的产业体系,又可以通过体制机制改革营造公平的市场竞争环境,并激发民众的创新创业行为,从而形成并不断提升中国经济特区的竞争优势。对于中国经济特区来说,有为政府在特区持续性产业升级中扮演了极为重要的角色,特区政府“敢为天下先”的闯劲,为市场化改革和市场经济建设提供良好的制度和治理环境。

其次,在中国经济特区建设进程中,涌现了一批批优秀的、具有创新创造精神的、年轻化的企业家队伍,是推动特区持续性产业升级的主体力量。此外,特区尊重群众的首创精神,鼓励民众积极探索适合本地区的产业升级模式和路径,是特区实现跨越式发展的又一条重要经验。中国经济特区的创新精神和创新文化也为其提供了与时俱进的思想观念和不断向现代社会趋近的价值取向,这反过来为创新和产业升级提供精神动力和智力支持,并与政府及各类社会组织形成良性互动,共同形成“特区文化”,为中国经济特区的持续性产业升级创造了良好的创新生态环境。

上述几方面是中国经济特区竞争优势“钻石模型”的四个核心因素。此外,发端于美国的新一轮科技革命和产业升级引发了传递性的国际产业转移浪潮,给中国经济特区的工业化发展和产业升级带来极大的机遇,共同形成了经济特区竞争优势的钻石模型(见图 1)。

|

图 1 经济特区竞争优势的钻石模型 资料来源:作者绘制。 |

根据波特(2002)的分析,形成低层次的竞争优势一般并不需要“钻石模型”的全部因素来配合,但是高层次的竞争优势必须由“钻石模型”的上述各因素的相互配合才能形成。如图 1所示,结合中国经济特区40年产业升级的历程来看,首先,经济特区通过不断引进资本、技术及高端人才等高级要素,并结合投资、研究和开发实现要素创新,从而推动要素结构和质量的动态升级。尤其是近年来结合国家“引进来”与“走出去”发展战略,经济特区不断拓展要素禀赋的外延,推动产业链条的延伸和跨界融合,逐渐强化在全球层面的要素整合能力,为特区产业和创新体系的建立提供了必要的生产要素条件。其次,经济特区通过充分利用腹地资源优势和挖掘国际市场,形成规模庞大的国内外大市场,既拓展了产业持续发展的空间,又为其实现规模经济创造了条件;来自国际国内市场的需求和竞争,促进并激励了创新主体的投资和创新活力,同时在开放型经济下参与全球分工,嵌入全球价值链,更可促进特区市场的内涵式增长和市场效率的改善。再次,中国经济特区建立的比较完备的产业体系和创新体系,形成了其他地区不可替代的竞争优势。产业体系的完备支持了技术进步,为“干中学”创造了实践条件,同时在深厚的制造业产出基础上发展起来的科研创新体系,有效弥补了经济特区在基础创新能力上的相对短板,进而支撑新技术的发展和应用。最后,经济特区依托有为政府、优秀的企业家队伍、创新开拓型的企业、以及开放、多元、包容的移民创新创业文化,不仅为特区要素禀赋和产业的升级提供了良好的外部环境保障,而且有利于形成产业持续迭代升级的内生动力,激励产业技术进步和强链补链,从模仿走向创新,并耦合全球技术革命和国际分工的机遇,共同推动中国经济特区的持续性产业升级。

三、深圳高新技术产业竞争优势演化与产业升级高新技术产业是20世纪中期以来推动世界经济增长的主要动力,是21世纪世界各国走上现代化的强大物质基础。一国或地区高新技术产业的发展规模和发展水平,成为衡量和评价其经济活动和经济成长能力的主要因素。深圳作为中国最早开放的经济特区,2018年GDP突破2.4万亿元,居亚洲城市前五,高新技术产业增加值占全市GDP的比重达34.56%,高新技术企业总数位列全国第二,培育了华为、腾讯、比亚迪等具有国际竞争力的行业龙头企业,创造了我国乃至世界区域性高新技术产业发展的奇迹(白积洋,2019)。①故本文将以深圳高新技术产业为例,分阶段探究经济特区竞争优势演化与产业升级的机制与路径。

① 2017年,英国《经济学人》杂志给深圳起了一个比硅谷更为传神的美名——“硅洲”(silicon delta)。

(一) 寻找比较优势阶段(1980年至1991年):低成本要素驱动的加工贸易奠定高新技术产业发展基础在特区成立伊始,深圳经济特区利用改革开放的特殊政策,率先开启市场经济体制和开放型经济体制探索。同时利用毗邻港澳的独特区位优势,充分发挥低技术劳动力、土地等要素资源禀赋和后发优势,形成了以对外加工贸易为特色的“轻型、外向”产业结构。深圳经济特区投资软硬环境得到改善,外向型工业经济初步形成,高新技术产业开始起步,为日后持续性产业升级奠定良好基础。

| 表 1 高新技术产业竞争优势演化的分析框架 |

1.生产要素的流动与集聚驱动技术进步和产业升级

竞争优势可以通过多方面培养,其中的一个重要途径是通过发展开放外向型经济培植国际竞争优势。要素的跨国跨地区流动是开放型经济的主要特征之一,生产要素的转移、嫁接、融合、创新构成了高新技术产业发展的基础。深圳经济特区按照邓小平同志和中央关于特区建设的总方向,提出了外向型经济的发展新模式。通过大力招商引资、对外开放吸引了最早的一批港资进入深圳特区,包括第一家引进来的酒店、第一座引进来的加工厂等,迅速打开了深圳招商引资、对外开放的新局面。深圳利用外资和技术先后兴建了赤湾港、蛇口港、广深高速等一批基础设施,先后开放了大亚湾核电站码头、东角头码头和盐田港口岸等,率先建设了沙头角保税区和福田保税区。这一阶段,深圳经济特区发挥政策比较优势吸引生产要素在空间上聚集,以外养内起步,外部高级要素的引进与复制,与特区劳动、土地等低级要素相结合,通过模仿推进本地区科技进步与产业升级。从此,深圳高新技术产业开始了萌芽阶段的学习和积累。

2.以比较优势参与国际分工,建立起以对外加工贸易为特色的“轻型、外向”的产业结构

深圳经济特区充分发挥了低技术劳动力、土地等要素资源禀赋和后发优势,利用改革开放的特殊政策及毗邻港澳台的独特区位优势,承接港澳台转移进来的劳动密集型轻纺加工业和家电制造业;在市场结构上形成“两头在外”的格局,依靠加工贸易占主导的外需拉动,形成以对外加工贸易为特色的“轻型、外向”结构。凭借着低成本的土地空间和劳动力资源,深圳逐步形成了以电子、轻纺、建材工业为主导的工业园区,主要工业产品有电子表、服装、彩色电视机、自行车、微型电子计算机等。1992年,深圳出口产值占规模以上工业总产值比重达到55.4%,“三资”企业产值占规模以上总产值的比重达到72.9%。正是“三来一补”加工贸易开启了深圳特区对外开放的大门,其带来的经济社会效益为特区高新技术产业发展立下了根基。随着外部高级要素的不断流入,激发深圳经济特区的科技事业发展和技术进步,初步建立起以微型计算机、电子元件、集成电路、程控交换机等电子信息产品为主的外向型经济体系,高技术产业开始萌芽。

3.利用先发政策机遇建立高新技术产业优势

深圳经济特区在创立之初便想要解决科技成果产业化率的问题,在国内率先找到了科技与产业相结合的市场机制,并利用先发的政策优势,打了一个时间差,从而建立高新技术产业的竞争优势。早在1980年,《广东省经济特区条例》对深圳提出要发展高新技术产业。1984年和1991年,中央、广东省和深圳市政府合作先后分别在深圳创办了科技工业园和中国科技开发院,这二者皆被整合进深圳高新区。1986年,深圳第一版城市总体规划前瞻性地提出“科技兴市”战略,把高新技术产业作为深圳的第一经济增长点,总体规划制订了系列发展科技产业的战略和计划,并布局了电子信息、新材料和生物工程技术等战略性新兴产业。1988年深圳市政府出台了全国第一个《关于鼓励科技人员兴办民间科技企业的暂行规定》,此后大批科技人员来深圳创办了科技公司,并在政府科技政策的支持下,从贸易起步快速转型为研发型企业,华为、中兴等一大批高科技企业就是这样诞生的。这一阶段,深圳政府出台了一系列吸引鼓励科技人员创办企业和研发的政策法规,在全国率先营造了重视研发的城市文化氛围,为高科技产业发展和创新能力的提高打下了体制机制的基础。

(二) 优化比较优势阶段(1992年至2000年):通过全球价值链升级推动高新技术产业群初步形成进入20世纪90年代以后,深圳经济特区依托仍具有成本优势的人口红利以及工业发展形成的资本积累,通过融入全球价值链,在生产结构上承接国际信息产业转移,引入资本、技术密集度更高的电子信息产品加工制造业而加快了产业间升级。新产业的引入使企业在“干中学”中提升了工艺创新和产品创新能力,迅速获取了动态比较优势,以电子信息产业为主体的高新技术产业群迅速崛起,深圳高新技术产业初现规模经济优势。

1.低成本要素和投资双重驱动高新技术产业快速发展

20世纪90年代以来,发达经济体信息技术水平快速提升,产业结构进一步高度化,开始向中国等发展中经济体转出资本密集型的重化工业以及技术密集型的电子信息产业加工生产环节。由于外来人口的不断流入,深圳经济特区在劳动力要素方面仍具有低成本优势,同时经过起飞阶段打下较好的工业基础及一定的原始资本积累,社会资本及投资资金逐步丰裕。凭借要素比较优势以及进一步扩大开放的政策红利,特区抓住机遇成为新一轮国际产业转移的主要承接地,吸引到大批外商在深圳投资设立计算机和通信产品加工制造基地,带动了电子信息等高新技术产业规模快速扩张,并与消费需求转换方向相契合。同时,深圳在20世纪90年代引入创投制度,1997年由政府设立全国首个创业投资公司即深圳创新投①。此外,大量的本土创投云集深圳,使深圳成为国内创投业最为集中的城市之一。总之,作为全国金融中心之一的深圳,其金融体系为科技创新提供了充足的资本保障。在低成本要素和投资的双重驱动下,深圳高新技术产业升级展示了强大的动力和生命力。

① 至今深圳创新投集团仍是国内规模最大也最成功的本土创投公司,这在一定程度上表明了政府资金利用VC机制承担创新风险的可行性。

2.产业政策耦合国际信息产业转移机遇,高新技术产业群崛起

从20世纪90年代中期开始,政府的产业政策指向也从最初的促进科技成果转化、鼓励科技人员创业,走向了系统的科技产业政策设计,以及整体的创新环境打造。1993年后,深圳市委、市政府颁布一系列支持高新技术产业发展政策法规;1995年,深圳明确制定了“八五”(1991-1995年)期间“以高新技术产业为先导,先进工业为基础,第三产业为支柱”的产业发展战略,提出了“把深圳市建设成高新技术产业开发和生产基地”的目标,明确了发展电子信息、新材料、生物技术三大重点产业①。同时,深圳对高新技术的培育恰逢日本、美国、中国台湾等国家和地区电子产业向外转移契机。1996年,出台高新技术产业“三个一批”发展战略,批准建设国家级高新区深圳市高新技术产业园区,1999年深圳举办国际高交会,催生了金蝶、研祥、比亚迪、腾讯等本土高新技术企业。2000年深圳高新技术产品产值达到1064.5亿元,其增长速度、占工业总产值比重、产品出口额均居全国第一,电子信息、机电一体化、新材料、生物工程、激光等五大高新技术产业群初步形成②。

① 郭荣俊:《贯彻实践“三个代表”重要思想推动高新技术产业再上新台阶》,《人民日报(海外版)》2001年08月31日,第十一版。

② 数据来源:深圳市统计年鉴。

3.通过全球价值链推动要素禀赋升级和产品质量升级,产业结构向资本和技术密集型升级

在全球价值链下,要素跨国流动决定了全球要素分工是激发和创造竞争优势的新动力。一方面深圳经济特区的跨国公司通过FDI形式或者OEM/ODM等外包方式融入全球分工,对稀缺高级要素的引进、学习、吸收和再创新,为要素禀赋升级和结构调整打下基础;另一方面,进口低成本、高质量、多元化的中间品,既提高了企业全要素生产率,又增加了企业的成本加成比例,从而促进企业研发和创新,推动企业出口产业质量升级。这一时期,深圳经济特区通过扶持高新技术产业推动工业转型升级,从粗放型扩张开始转向追求质量效益的提升,内部结构逐步调整优化,产业结构实现由劳动密集型向资金密集型和技术密集型转变,计算机、通信和其他电子设备制造业占工业总产值的比重从1994年的37.40%扩大到2000年的50.92%。电子信息产业作为绝对的第一主导产业,实现了产品的升级,从低端的电子配件生产组装到程控交换机、集成电路等领域的生产,技术密集程度有所提升。此外,电气机械和器材制造、仪器仪表等资本和技术密集型产业占比明显提升。

(三) 培育竞争优势阶段(2001年至2012年):投资驱动和创新驱动推进高新技术产业集群发展21世纪以来,深圳经济特区的传统要素边际效应递减、比较优势面临挑战,产业转型势在必行,研发投入、技术进步成为驱动工业化发展的主要力量。因此,投资驱动和创新驱动是该阶段深圳经济特区产业发展和转型升级的动力源泉。最终在21世纪前10年,深圳初步建构了一个成熟的区域创新体系,形成高新技术产业集群发展,高新技术产业的规模经济优势日益显现,深圳经济特区较为成功地完成了从低成本的价格优势向规模经济优势的转变。

1.经济特区的创新文化激发政府和企业进行强链补链

技术创新的制造转化与激发创新的环境并不能等同,创新能力与制造能力相辅相成,但又存在较大差异。以有为政府、开拓型企业家等为代表的特区经济发展的主体力量,也是特区创新文化的精髓所在。从20世纪90年代中期开始,深圳经济特区政府开始谋划系统的科技产业政策设计,以及整体的创新环境打造,最终在21世纪前10年,初步建构了一个成熟的区域创新体系。如深圳特区政府高度重视民营及中小企业发展,民营经济在数量规模、发展质量、创新能力、国际化水平等方面形成显著的引领态势和名片效应,是深圳创新发展的主体力量。深圳7家世界500强企业中,有6家是民营企业。特区以民营经济为主体的企业产权制度创新,充分激发了企业创新活力,逐步构建起完备的产业链条和“科技+金融+产业”的横向一体化产业体系。经济特区在政府、市场、企业以及各种社会组织等创新主体的共同努力下,建立起完善的产业链和创新链,将深圳经济特区发展成为中国高新技术产业的聚集地和拥有上百万科技创新人员的创新创业基地。

2.产业体系和市场需求的耦合产生了高新技术产业规模经济优势

借助于全球产业转移的机遇和充分发挥自身的比较优势,深圳经济特区建立了根植于国内的完备的工业生产体系,在全球产业链中占有重要地位。①。2001年加入WTO后,由于国际贸易条件的改善,深圳经济特区电子信息产品的价格优势得到充分释放,国际市场对其产品需求的不断增长又带动特区生产规模的扩大。深圳特区的工业优势产业扩大到规模经济显著、产业分工细化的IT制造业的装配环节以及部分资本密集型行业,形成了通信、计算机、新能源、平板显示、数字电视、生物医药、集成电路和半导体照明8大产业集群。这个阶段,新一代信息技术产业引领高新技术产业的发展,截止2012年,规模以上通信设备、计算机及其他电子设备制造业增加值为2772.14亿元,占规模以上工业增加值比重54.4%,高新技术产品产值12931.82亿元,其中具有自主知识产权的高新技术产品产值占61.0%。

① 中国已建成了全球唯一的拥有41个大类、207个中类、666个小类的工业生产体系,中国的工业产品和投资分别遍布230多个国家(地区)和190个国家(地区)(中国社会科学院工业经济研究所课题组,2020)

3.国内外市场的激烈竞争是高新技术产业技术进步的催化剂

波特(2002)在《国家竞争优势》一书中论述,市场上“内行而挑剔的客户”的需求不断激发企业的创新和技术进步。一方面,初级产品为主的时代已被工业制成品、服务为主且技术快速演进的经济所取代。为满足国内外挑剔消费者需求,深圳经济特区充分利用内地市场和挖掘国际市场而形成的国内外大市场,催生了高级生产要素的培育和升级。另一方面,竞争性的市场结构是技术进步的催化剂。2001年中国加入WTO后,初始阶段面临外商投资企业的竞争时,深圳本土企业由于缺乏竞争力和市场经验,会感受到巨大压力和发展困难。但是,基于企业的要素升级、产业配套、以及企业家的创新意识和精神等多方面优势,特区企业加大了技术创新和利用全球技术资源的力度。以创新为突破口,吸引世界500强企业的核心制造环节和研发中心等落户深圳,引进要素的技术含量进一步提升,并结合自主研发,发挥大规模制造的优势,不断提高本土高新技术企业在国内外市场上的份额。

(四) 提升竞争优势阶段(2013年至今):数字经济与实体经济融合共推高新技术产业高质量发展党的十八大以来,通过主动、全面地实施创新驱动战略,深圳市自主创新能力不断提升,高新技术产业进入全面创新驱动发展阶段。这一阶段,深圳以创新作为第一动力,坚持“引进来”和“走出去”相结合,通过融入全球创新链(Global Innovation Chain,GIC),从模仿创新走向原始创新,技术创新由“跟跑”向“并跑”“领跑”转变。数字要素价值的释放加快了产业的融合与新兴产业的衍生,生产性服务业与先进制造业的动态融合,推动产业结构不断向价值链高端延伸,并走向国际前沿,成功实现了从比较优势到竞争优势的转变。

1.打造完备的产业链条和强大的产品配套能力,支撑高新技术产业跨越式发展

每一次的工业革命均带来工业技术的颠覆和进步,并催生出相应的新兴产业,而工业技术的进步和新产业的发展都需要相应的配套产业体系为其提供实践条件。2013年以来,深圳经济特区在通信、汽车电子、计算机及外围接口、消费类电子、光电、仪器仪表等领域,打造了极具优势的完整而高效的制造产业链。特别是形成了从芯片到整机的完备的电子信息上下游产业链,产业规模超20000亿元,约占全国行业规模的六分之一,成为全球最大的电子信息产业聚集地,而且产业配套齐全。如近年来深圳机器人产业的兴盛发展,就归功于“硬件优势+上游研发+下游应用市场”共同打造了其产业链的“闭环”。完备的产业体系和配套能力为“干中学”创造了实践条件,共同支撑了深圳经济特区高新技术产业的技术进步和产业升级。得益于此,深圳高新技术产业产值2017年突破了两万亿大关,高技术制造业增加值2018年达到6131.2亿元,占GDP比重提升至32.8%①,实现跨越式发展。

① 深圳高新技术产业产值从1979年零起步到2010年突破1万亿大关,用了32年,从2010年的1万亿元迈向2017年的2万亿元,仅用了7年。

2.构建全过程产业创新生态体系,实现从模仿创新向原始创新、引领式创新跃升

党的十八大以来,深圳经济特区在全国率先建立起了“以企业为主导、市场为导向、政产学研资介相结合”的综合创新生态体系。近年来,随着深圳经济特区本土企业技术能力快速提升,引进要素的技术含量进一步提升,引进的对象又从企业扩展到高校、研究院所等教育和科技研发机构,围绕科技创新进一步完善深圳的创新生态体系,补齐深圳高端人才培养以及基础研发短板。如先后组建了大数据研究院、人工智能与机器人研究院等10家新型基础研究机构,并主要聚焦新兴产业的前沿技术领域研究。同时,深圳还加速汇聚全球创新资源,通过在境外建立生产基地、销售中心、研发中心以及开展海外并购等方式,拓展对全球高端生产要素的利用广度和深度。2013-2017年,深圳R & D支出年均增长14.9%,占GDP比重提升至4.35%;在5G、基因测序、3D显示、新能源汽车、无人机等领域的创新能力处于世界前沿。深圳经济特区正从跟随模仿式创新向源头创新、引领式创新跃升,推动高新技术产业持续性升级。

3.数字要素与实体经济深度融合,战略性新兴产业成为新引擎

随着深圳电子信息产业的深度发育,以及数字要素作为新型生产要素,对各类传统要素的融合创新起到了共生作用。密切的产业和行业间技术关联,加快了产业的融合与新兴产业的衍生。数字经济作为深圳市重点发展的战略性新兴产业,成为引领深圳高新技术产业高质量发展的新动力。基于大数据、云计算的生产性服务业与先进制造业动态融合,新一代信息技术、文化创意、工业互联网、新能源、新材料、人工智能等新兴产业加快发展。2019年,数字经济与新一代信息技术、高端装备制造、绿色低碳、新材料、生物医药和海洋经济等七大战略性新兴产业快速增长,增加值合计达10155.51亿元,首次突破1万亿元。战略性新兴产业增加值占GDP比重由2012年的近30.0%提升到2019年的37.7%。战略性新兴产业的发展促进了产业转型升级,产业内部结构不断向价值链高端延伸,围绕电子信息和新材料等高新技术产业集群,不断孵化出数字融合型新产业和新业态,推动高新技术产业走向国际前沿,构筑在全球价值链中的竞争新优势。

四、结论40年来,中国经济特区在开放型路径下,构建了依托生产要素、国际国内市场、产业和创新体系,以及特区文化等四个因素耦合作用的经济特区竞争优势“钻石模型”, 并支撑经济特区持续性产业升级,逐步实现从基于要素禀赋的比较优势向基于价值创造的竞争优势的演化。结合深圳高新技术产业升级的阶段特征,总结以深圳为代表的中国经济特区持续性产业升级的路径有以下五个方面的特征:

一是动力转型,从模仿驱动转向创新驱动。改革开放之初,经济特区通过引进西方先进技术和设备进行模仿式创新,完成了初始的资本积累,为产业升级奠定了基础。随着全球分工的深化和国际金融危机的发生,倒逼特区从模仿驱动向创新驱动转型,并逐步实现从追赶式创新向源头式创新、引领式创新跃升。

二是价值链转型,从低附加值加工组装环节转向高附加值生产、流通环节。在全球价值链中,产品的设计、开发、制造、营销和售后服务等价值增值环节被分割开来,分散到全球。经济特区通过动态比较优势的转换和竞争优势的培育,逐渐从低附加值的加工组装环节向高附加值的生产环节、流通环节攀升。

三是模式转型,从全球价值链升级转向全球价值链与国内价值链的联动升级。以参加者身份被动地嵌入由发达国家跨国公司主导的全球价值链中,只能赚取微薄的加工费,缺乏产业升级的自主权,在“链主”的控制下逐渐失去产业升级的动力与能力。中国经济特区并非仅靠嵌入全球价值链而被动坐等所谓的“自动、有序”升级,而是积极整合国际资源,并在国内建立完备的产业体系,布局本地化的生产网络和销售市场,以国内价值链与全球价值链联动的模式推进产业升级。

四是生态转型,从价值链转向产业链、创新链和价值链的创新生态链。开放型经济下,要实现价值链升级,就必须通过构建产业链、创新链和价值链的创新生态链,形成三重螺旋关系,三链叠加,全面整合生产要素和创新要素,提高企业的创新能力,获得生产的主动权,占领产业链的制高点,不断向价值链高端攀升。

五是战略转型,从产业政策转向产业环境。科技和创新是引领发展的最重要因素,近现代社会进入信息化、智能化阶段,科技创新也迎来制度政策、经验模式等产业环境层面综合创新的转变。产业环境比产业政策更具包容性,经济特区的战略转型依托产业环境及政策制度的引导,以包容开放的“有效市场”为导向,鼓励民营企业自主创新,形成创新驱动发展的内生力量。

| [] |

白积洋, 2019, “"'有为政府+有效市场':深圳高新技术产业发展40年"”, 《深圳社会科学》, 第 9 期, 第 13-30 页。 |

| [] |

洪银兴, 2020, “"以创新支持开放模式转换——再论由比较优势转向竞争优势"”, 《经济学动态》, 第 11 期, 第 37-32 页。 |

| [] |

林毅夫、李永军, 2003, “"比较优势、竞争优势与发展中国家的经济发展"”, 《管理世界》, 第 7 期, 第 21-28 页。 |

| [] |

迈克尔·波特, 2002, 《国家竞争优势》, 李明轩、邱如美译, 华夏出版社.

|

| [] |

芮明杰, 2006, “"产业竞争力的'新钻石模型'"”, 《社会科学》, 第 4 期, 第 68-73 页。 |

| [] |

袁向东, 2003, “"从比较优势向竞争优势的转变"”, 《国际商务研究》, 第 6 期, 第 15-19 页。 |

| [] |

吴杨伟、王胜, 2017, “"中国贸易优势培育与重释"”, 《经济学家》, 第 5 期, 第 36-43 页。 |

| [] |

向晓梅、吴伟萍, 2018, “"改革开放40年持续性产业升级的动力机制与路径——广东迈向高质量发展之路"”, 《南方经济》, 第 7 期, 第 4-21 页。 |

| [] |

唐文进、李爽、陶云清, 2019, “"数字普惠金融发展与产业结构升级——来自283个城市的经验证据"”, 《广东财经大学学报》, 第 6 期, 第 35-49 页。 |

| [] |

杨青龙 Hwang、金磊、Jeeseon Hwang, 2020, “"综合成本变化对中国产业结构升级的影响——基于产业比较优势的中介效应"”, 《江淮论坛》, 第 5 期, 第 65-74 页。 |

| [] |

江三良、赵梦婵、程永生, 2020, “"异质性人力资本集聚与产业结构升级——基于知识溢出匹配视角"”, 《经济经纬》, 第 5 期, 第 81-89 页。 |

| [] |

张新芝、曾雨菲、李小红, 2020, “"制造业产业转移驱动产城融合发展的评价研究"”, 《江西社会科学》, 第 2 期, 第 105-115 页。 |

| [] |

黎绍凯、李露一, 2019, “"自贸区对产业结构升级的政策效应研究——基于上海自由贸易试验区的准自然实验"”, 《经济经纬》, 第 79 期, 第 86 页。 |

| [] |

徐孝新、李颢, 2019, “"生产能力禀赋与中国产业转型升级路径——基于产品空间理论的视角"”, 《当代财经》, 第 2 期, 第 100-1009 页。 |

| [] |

朱富强, 2020, “"产业竞争优势的动态演变:基于新结构经济学拓展的战略模式"”, 《社会科学研究》, 第 1 期, 第 77-85 页。 |

| [] |

中国社会科学院工业经济研究所课题组, 2020, “"'十四五'时期中国工业发展战略研究"”, 《中国工业经济》, 第 2 期, 第 5-27 页。 |

| [] |

Dunning J H., 1993, ""Internationalizing Porter's Diamond"". Management International Review, 33, 7–15.

|

| [] |

Kim D, Marion BW., 1997, "Domestic Market Structure and Performance in Global Markets:Theory and Empirical Evidence from U.S. Food Manufacturing Industries". Review of Industrial Organization, 12(3), 335–354.

DOI:10.1023/A:1007776312444 |

| [] |

Porter M. E., 1990, ""The Competitive Advantage of Nations"". Harvard Business Review, 68, 73–93.

|

| [] |

Rugman A. M., D'Cruz. J. R., 1993, ""The 'Double Diamond' Model of International Competitiveness:The Canadian Experience"". Management International Review, 33, 17–39.

|