重点生态功能区是生态系统非常重要或生态系统有所退化,关系到全国或较大范围区生态安全的区域,该类地区的普遍特征是经济发展相对落后、生态环境资源丰富而保障基础脆弱。为了有效地促进重点生态功能区所在县市的生态环境保护行为并保障其基本公共服务水平,进而促进区域协调发展,我国财政部先后颁布了《国家重点生态功能区转移支付(试点)办法》(2009)、《国家重点生态功能区转移支付办法》(2011)和《2012年中央对地方国家重点生态功能区转移支付办法》,并在2008至2017年累计下拨转移支付补偿资金达3709亿元(卢洪友、余锦亮,2018)。作为目前我国规模最大的区域生态补偿政策,重点生态功能区转移支付是否能够有效激励县市政府的生态环境保护活动,促进生态环境质量的改善呢?为了回答这一问题,本文基于广东省为保护华南地区乃至全国范围内的生态环境做出了积极贡献(郑志国,2015),是我国3个经济大省(广东、江苏、山东)中唯一拥有国家级重点生态功能区的经济大省①,较早地在2012年出台《广东省生态保护补偿办法》实施重点生态功能区转移支付政策并投入大量资金(截止至2018年底累计投入141亿元转移支付资金,年均增长率达30%②)等特点,以广东省为例,对我国重点生态功能区转移支付影响生态环境质量的效果、效果的动态变化以及转移支付标准高低异质性问题进行研究。研究结果在对我国重点生态功能区转移支付政策的生态效果进行评估基础上,为进一步发挥重点生态功能区转移支付维护生态安全的作用、完善我国生态补偿体系提供参考依据。

① 此处的经济大省是按照地区生产总值比较得出的,另外“唯一”的成立是在2016年前,2016年山东省有部分县市被纳入到国家重点生态功能区县市的名单中。

② 数据由作者根据广东省财政厅网站(http://czt.gd.gov.cn)和广东省生态环境厅网站(http://zwgk.gd.gov.cn/006940060/201611/t20161107_678411.html)公布的数据整理计算得出。

二、文献综述现有对重点生态功能区生态补偿政策③的研究主要采用定性方法,集中在政策内容的解读、补偿方式改进和激励机制效应三个方面,研究结论表明现有的生态补偿政策存在不足,不能产生显著的补偿效果,需要进行改进。通过解读国家重点生态功能区转移支付政策的分配依据、资金使用、考核与激励约束等规定,李国平等(2013;2014)发现国家重点生态功能区的生态补偿效果不显著与国家重点生态功能区转移支付政策本身密切相关。何练、陈娟(2013)对《广东省生态保护补偿办法》的财政思路以及若干的隐含激励进行分析,认为生态补偿政策对地方政府改善生态环境的激励作用有限。卢洪友、祁毓(2014)梳理了重点生态功能区转移支付的历史背景、框架内容、运行绩效,发现现有的制度缺乏足够的约束和激励,提出重构生态功能区转移支付制度与激励约束机制。孔凡斌(2010)、伏润民、缪小林(2015)、李国平、李潇(2017)认为可以从厘清环境事权责任、拓宽资金来源和强化环境支出预算管理等环节入手,将制度定位在生态外溢价值补偿上,按照生态补偿的理论标准的合理区间,提高国家重点生态功能区的现实补偿标准,建立全国统一的生态功能区转移支付制度体系来完善重点生态功能区转移支付政策。另外张文彬、李国平(2015)、孔德帅(2017)通过委托-代理模型对重点生态功能区转移支付的激励机制效应理论进行探讨,认为该政策的激励机制就是指中央或省级政府通过对县级政府的激励与监督,着重解决二者之间关于生态补偿的委托代理问题,长效和完善的激励机制可以显著提高县级政府为生态环境保护做出的努力,带来更多的生态效益产出,也就是生态环境质量的改善。

③ 本文所指的重点生态功能区生态补偿政策专指重点生态功能区转移支付。

关于重点生态功能区转移支付生态效果的实证研究较少,现有研究结论大多表明该项生态补偿政策能够改善地区的生态环境,但影响程度和持续性需要进一步加强。李国平等(2014, 2016)、张文彬、李国平(2015)、徐鸿翔、张文彬(2017)利用普通最小二乘法(Ordinary Least Squares,OLS)模型对陕西省国家重点生态功能区转移支付的改善县域环境质量的效果进行了实证研究,结果表明增加转移支付能够促进国家重点生态功能区生态环境质量的改善,但是这种影响在政策实施初期较为微弱,随着政策实施推进转移支付对生态环境质量的改善起到了显著的促进作用。张琛(2015)选取安徽大别山水土保持生态功能区作为案例进行重点生态功能区转移支付生态效果实证分析,OLS模型的实证结果也表明增加人均生态转移支付资金是有利于提高县域生态环境质量的,但是这种影响的程度比较弱。祁毓等(2019)则利用全国县级面板数据构建倾向值匹配-双重差分(Propensity Score Matching-Difference in Difference,PSM-DID)模型,发现重点生态功能区生态转移支付制度的实施在一定程度上改善县域PM 2.5的污染情况,提升了地方政府生态治理的努力程度,但是改善程度和努力程度呈现出递减和弱化趋势。以上研究是利用县级层面的数据,而缪小林、赵一心(2019)则以水污染治理为例,利用我国省级面板数据构建PSM-DID模型,结果表明重点生态功能区转移支付总体上改善了地区以水质为代表的生态环境质量,改善的效果显著依赖于地方政府环境保护支出占比,并且通过分析发现转移支付仅发挥了资金补偿效应,而没有起到应有的制度激励功能。

虽然相关研究对重点生态功能区转移支付的生态效果进行了实证分析,但少有利用倾向值匹配法(PSM)从县域综合生态环境质量的角度进行生态补偿效果研究,而PSM能较好地消除一个地区由不可观察特征所导致的显性偏差和自选择内生性偏差,克服内生性的问题(刘穷志,2010;孙菁等,2016;杨园争等,2017),较为准确地估计生态补偿政策的效果。现有的研究(李国平等,2014;张琛,2015;张文彬、李国平,2015;徐鸿翔、张文彬,2017)虽然采用政策考核的县域生态环境质量指数来代表生态环境保护效果,综合反映了一个地区的生态环境质量,但仅考虑到资金投入对改善生态环境的作用,对生态补偿政策有无的作用没有进行明确地探讨。另外祁毓等(2019)、缪小林、赵一心(2019)虽使用了PSM进行研究,但仅将该方法作为一个选择对照组的工具,未利用该方法因果推断、政策效果评估的价值。因此本文从县域综合生态环境质量的角度研究重点生态功能区转移支付的生态效果,采用PSM估计重点生态功能区转移支付的处理效应,并对政策的动态效果和异质性进行分析,有助于充实和完善我国生态补偿的研究。

三、方法、模型与数据选用倾向值匹配法(PSM)识别实施重点生态功能区转移支付(文中简称为生态转移支付)对地区生态环境质量的影响。一方面,选取合适的匹配变量与方法,以倾向值为标准进行匹配可以得到两个特征相似的处理组和对照组,它们实施某一生态补偿的概率是接近的,因此可以通过比较这两组在生态补偿实施后的年份里生态环境质量的差异来反映由这一生态补偿带来的效果,克服样本选择偏误和内生性问题(刘穷志,2010;孙菁等,2016;杨园争等,2017)。另一方面,考虑到大气污染防治政策、生态公益林生态补偿、耕地生态补偿等针对单生态要素的生态环境政策基本上在广东省各县市(不含市辖区)全面实施①,而流域生态补偿政策比重点生态功能区转移支付政策实施晚3年(张捷、傅京燕,2016),因此分析转移支付政策对重点生态功能区生态环境效果时,选用倾向值匹配法可以基本排除其他生态环境政策对评估效果的影响,克服内生性问题,较为科学地评估重点生态功能区转移支付政策对生态环境的效果。

① 详见《广东省生态公益林建设管理和效益补偿办法》(广东省人民政府令1998年第48号)、《广东省人民政府办公厅转发省国土资源厅、财政厅关于建立基本农田保护经济补偿制度意见的通知》(粤府办〔2012〕98号)。

(一) 样本选择选择重点生态功能区转移支付生态效果分析的处理组和对照组样本。广东省共121个县级行政单位,包括县、县级市、地级市市辖区。其中地级市市辖区虽也是县级行政单位,但在经济结构和自主权等方面与县、县级市存在明显差异(贾俊雪等,2019),因此不与县、县级市一同纳入本文的研究范围。本文以广东省的所有县与县级市(下文统一简称为县市)为全样本(共67个),而《广东省生态保护补偿办法》中明确指出的从2012年起安排生态转移支付资金的国家级、省级重点生态功能区所在的县市(下文统一简称为生态县)为处理组样本(共26个,具体名单见表 1),没有获得转移支付的县市(下文统一简称为非生态县)为对照组样本(共41个)。之后利用倾向值匹配法对两组的样本进行匹配,得到新的处理组和对照组后再进行生态转移支付的生态效果分析。

| 表 1 广东省重点生态功能区范围 |

令TRi∈{0,1}表示县Xi是否实施了重点生态功能区转移支付政策,若该县实施了生态转移支付,则TRi =1,反之,TRi=0;yi为结果变量,本文关注的政策的结果变量是地区的生态环境质量。理论上,县Xi实施生态转移支付的处理效应是县Xi在TRi =1和TRi =0两种潜在情况下结果的差,即实施与不实施生态转移支付的地区生态环境质量y1i和y0i的差值(y1i-y0i),但是在实际中只能观测到一个地区实施或不实施生态转移支付的结果中的某一个,而与真实发生事实相反的另一结果需要进行估计。本文研究的重点生态功能区转移支付的平均处理效应(Average Treatment Effect on the Treated,ATT)即:

| $ {\rm{ATT}} \equiv {\rm{E}}\{ {y_{1i}} - {y_{0i}}|T{R_i} = 1\} = {\rm{E}}\{ {y_{1i}}|T{R_i} = 1\} - {\rm{E}}\{ {y_{0i}}|T{R_i} = 1\} $ | (1) |

其中,E{y0i |TRi=1}为反事实结果,可利用未实施生态转移支付县的结果变量的均值进行度量。但广东省各县“是否获得重点生态功能区转移支付”可能并不是随机决定的(受人为因素干扰,处理组和对照组不是随机划分的),即存在选择性偏差,需要进行矫正。

因此本文根据Rosenbaum and Rubin(1983)提出的倾向值匹配的方法,将是否获得生态转移支付的虚拟变量(treated)对匹配变量进行logit回归,计算出每个县的倾向值(县获得转移支付的概率),依据倾向值为处理组中的样本Xi匹配出特征接近的县Xj作为对照组,将县Xj在TRj =0情况下的结果E{y0j |TRj=0}当作反事实结果E{y0i |TRi=0},从而得出生态转移支付的处理效果,即:

| $ ATT = \frac{1}{{{N_1}}}{\sum _{{i:TR_i} = 1}}({y_{1i}} - {y_{0i}}) $ | (2) |

式(2)中N1为实施生态转移支付的处理组的样本数,∑i:TRi=1表示仅对处理组样本进行加总。y1i表示生态县Xi获得生态转移支付后的生态环境质量,有实际数据;y0i表示生态县Xi在没有获得生态转移支付的条件下的生态环境质量,是一个反事实的结果,可通过倾向值匹配在非生态县的样本中估算得出。

(三) 变量选择选择县市生态地理、经济发展、社会公共服务水平三方面的匹配变量构建Logit模型计算倾向值。通过查阅以往利用PSM进行县级样本匹配以及重点生态功能区转移支付政策研究的文献(刘瑞明、赵仁杰,2015;张琛,2015;张文彬、李国平,2015;徐鸿翔、张文彬,2017;祁毓等,2019;缪小林、赵一心,2019;贾俊雪等,2019),并结合广东省重点生态功能区生态补偿政策的内容,认为地区生态地理、经济发展、社会公共服务水平等是影响一个地区是否成为重点生态功能区获得生态转移支付的重要因素。其中生态环境状况、经济能力是最主要的因素,生态环境状况越好、经济发展越落后的地区越有可能成为重点生态功能区,因此选择转移支付政策实施前(2011年)各县的生态环境质量指数(ei)和人均GDP(hpgdp)作为县的主要匹配变量。产业结构对地区的生态环境有着较大的影响,其中第二产业产值占比(工业化,hsr)可以表征地区工业发展情况,在生态保护地区高污染、高物耗、高能耗的工业是被限制或禁止发展的,而第一产业产值占比(农业水平,hfr)可以表征地区发展农林牧渔这些相对绿色的产业的情况,与第二产业产值占比一同反映一个地区的产业结构,因此工业化、农业水平被选为匹配变量。而是否为粮食主产县(grain)、政府规模(hexpgdp)、城镇化率(hurban)、教育水平(hedu)、医疗水平(medical)、社会福利(welfare)是表征地区经济发展、社会公共服务水平的重要变量,对县市获得转移支付的概率和县域生态环境质量也存在影响,因此也纳入倾向值估计的模型中。

结果变量即本文关注的重点生态功能区转移支付的生态效果的表示变量是2017年各县的生态环境状况指数(ei),通过将结果变量变换为2012-2016年的各县的生态环境状况指数可以观察政策的动态效果。具体变量名称及定义见表 2,描述性统计见表 3。

| 表 2 变量名称及定义 |

| 表 3 匹配前变量描述性统计 |

生态县(处理组)和非生态县(对照组)在平均生态环境质量、经济发展、公共服务等方面的特征存在显著性差异,生态转移支付的拨付的确存在选择性偏差。从表 3的描述性统计结果可以看到,生态县的平均生态环境质量在2011年就已经达到优①的评级,而非生态县平均只达到良的标准,说明生态县的生态环境质量明显优于非生态县,正是因为生态县的生态环境质量好,能够提供较多的生态产品,给周边地区带来较多的生态效益才会被选为重点生态功能区。此外生态县以人均GDP表示的经济发展水平相对较差,但在医疗、社会福利方面的公共服务水平较高,与非生态县存在显著的差异。因此从描述性统计的结果来看,广东省实施重点生态功能区转移支付存在选择性偏差。

① 详见《生态环境状况评价技术规范》(HJ192-2015)。生态环境状况分级标准,EI大于75为优,表示该地区植被覆盖度高,生物多样性丰富,生态系统稳定;EI大于55且小于75则为良,表示该地区植被覆盖度较高,生物多样性较丰富,适合人类生活。

Logit模型结果也表明县市是否获得转移支付存在选择性偏差。利用选定的匹配变量构建Logit模型得到的回归结果(表 4)表明生态环境质量、医疗水平的系数显著为正,而是否为粮食主产县、人均GDP的系数显著为负。上述结果说明生态环境质量较好、医疗水平较高、非粮食主产县、人均GDP较低的地区更有可能被选为重点生态功能区而获得生态转移支付,与表 3的描述性统计结果一致,转移支付存在选择性偏差。因而可以确定,在广东实施重点生态功能区转移支付之前生态县和非生态县初始条件不完全相同,如果直接对比两组在政策实施后的生态环境质量,将会存在选择偏差,因此为了相对准确地评估生态转移支付对重点生态功能区所在县的生态环境质量的处理效应,本文选择PSM进行分析。

| 表 4 Logit模型结果 |

本文选择的倾向值匹配方式共有4种:k近邻匹配(k=4)(Abadie et al,2004)、核匹配(Epanechnikov内核,带宽为0.06)、卡尺匹配(cal=0.25×倾向值的标准差)、最近邻卡尺匹配(k=4,cal=0.25×倾向值的标准差)(陈强,2014),均为有放回匹配,减少样本损失。

(五) 数据来源数据主要来自统计年鉴和政府网站公布的信息。倾向值匹配的结果变量即各县市生态环境状况指数数据来自广东省生态环境保护厅网站;是否获得转移支付的数据及广东省国家级和省级重点生态功能区的名单来自《广东省主体功能区划》;财政教育支出的数据来自各县政府网站公布的财政信息;其余匹配变量的数据来自《广东统计年鉴》、《中国县域统计年鉴》,部分变量的缺失数据用对应县的国民经济和社会发展统计公报的数据补充。另外各县市重点生态功能区转移支付资金的数据来自广东省财政部网站,广东省整体生态环境变化数据来自《广东统计年鉴》。

四、结果与分析 (一) 生态转移支付对生态环境质量的影响效果1.倾向值匹配结果

重点生态功能区转移支付对生态环境质量的影响效果为正,实施该生态补偿政策有利于改善县域生态环境质量,与徐鸿翔、张文彬(2017)、祁毓等(2019)的研究观点吻合。从表 5生态转移支付的生态效果(ATT)来看,转移支付政策实施5年后,四种匹配方式得到的平均处理效应均为正,生态县的生态环境质量高出非生态县2.35 ~3.86个单位,平均高出3.42个单位,说明在生态补偿前包括生态环境质量在内特征接近的两个地区,一个地区在连续5年获得重点生态功能区转移支付后,生态环境状况指数将平均高出另一个地区3.42个单位,高出的部分可以视为转移支付的生态效果。由于倾向值匹配后生态县和非生态县在2011年的平均生态环境状况指数约为76(以最近邻匹配为例,结果见表 8),因此可以理解为地区实施重点生态功能区转移支付后县域生态环境质量显著提高约4.5%。

| 表 5 生态转移支付的生态效果 |

| 表 8 最近邻匹配后的描述性统计 |

从具体生态环境数据来看,实施生态转移支付政策以来,广东省生态环境质量得到了改善。从表 6广东省2011-2017年生态环境状况的数据可以看出,从2011年到2017年,广东省的生物丰度、植被覆盖度有了较大的提升,尽管耕地面积有所下降,但累计造林79.4万公顷,使得森林覆盖率上升1.8%,活立木蓄积量达到5.8亿立方米,2017年牧草地的面积更是较2011年提高了10倍以上。而累计水土流失治理面积达到4448.3千公顷,广东省的土地胁迫问题也得到了一定的缓解。另外广东省的环境污染排放量大幅下降,废水中化学需氧(COD)的排放量下降46.9%,二氧化硫排放量下降66.9%,而固体废物产生量虽有所上升,但幅度不大。因此总的来看,重点生态功能区转移支付政策的实施较好地改善了广东省的生态环境。

| 表 6 广东省2011-2017年生态环境状况 |

生态转移支付对生态环境质量的影响机制。重点生态功能区转移支付政策能够改善县域生态环境质量,主要是通过拨付补偿资金用于地区的生态环境修复和保护,同时激励地方政府加强和重视生态环境保护与治理行为,提高地方的环境保护支出的投入及有效性,从而改善生态环境(缪小林、赵一心,2019)。具体来说,生态转移支付资金按照规定用于生态环境保护和修复,比如投入到生态护林员选聘、垃圾处理厂、污水处理厂建设运行维护等生态保护活动中(李国平等,2014),从而对县域的植被覆盖、污染负荷等产生影响,最终对生态县的综合生态环境质量产生效果;同时由于广东省生态转移支付政策具有激励的性质,在对重点生态功能区进行基础性补偿的基础上还有一部分激励性补偿①,根据各县生态考核指标综合增长率的增减对地方政府进行奖惩,一定程度上可以刺激地方政府加大对生态环境保护的重视程度,充分调动政府的积极性,在转移支付资金之外投入更多的环保资金用于维护、修复重点生态功能区的生态环境,不断实现地区生态环境质量的改善,保障该类地区以及周边地区的生态安全。

① 详见《印发广东省生态保护补偿办法的通知》(粤府办〔2012〕35号)。

2.识别条件检验

保证倾向值匹配法得到的政策效果(ATT)有效需满足两个识别假设条件:一是条件独立分布条件,即要求实施政策对于匹配后样本而言是条件外生随机的;二是共同支撑条件,即要求处理组和对照组地区实施政策的概率(倾向值)在0-1之间分布具有足够大的重合区域,确保它们具有良好的可比性(贾俊雪等,2019)。因此,本文进行平衡性检验和共同支撑区域检验,来确保转移支付的生态效果的估计质量。

平衡性检验。表 7的平衡性检验结果表明,四种匹配方式匹配后处理组和对照组样本特征均不存在显著性差异,较好地符合条件独立分布条件,具体体现在:匹配后组间的整体平均标准偏差(MeanBias)均在20%以内;利用匹配后样本重新估算的Logit模型的R2(Ps R2)在0.1以内,表明模型对匹配后样本县是否获得转移支付的解释力很弱,即此时实施重点生态功能区转移支付政策近乎为条件随机。四种匹配方式的结果均表明倾向值匹配达到了较好的平衡效果,以最近邻匹配为例,进一步给出倾向值匹配后的变量描述性统计(表 8)。从表 8结果可以看出,在经过1:4的最近邻匹配后,处理组和对照组匹配变量的均值偏差均在20%以内,且生态环境质量(ei2011)、人均GDP等重要匹配变量的均值偏差在10%以内。与表 3的描述性统计结果对比可以发现,经过最近邻匹配后处理组和对照组的匹配变量从大部分存在显著差异变为均不存在显著性差异。综合来看,倾向值匹配达到较好的平衡效果,使得处理组和控制组的特征属性较为接近,可以满足转移支付效果评估的随机性要求。由此可见,经过倾向值匹配后基本消除了处理组与对照组组的可观测变量显性偏差,通过了平衡性检验,本文选择的匹配变量合适,满足条件独立分布前提,倾向值匹配结果可靠。

| 表 7 匹配后平衡性检验 |

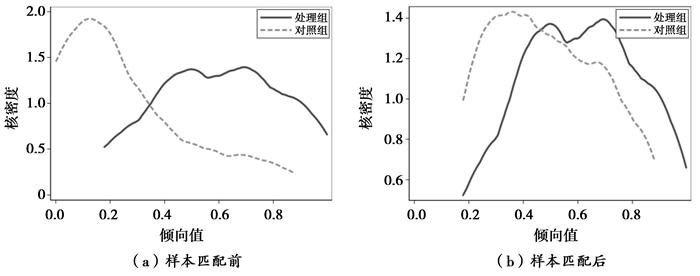

共同支撑区域检验。图 1采用核密度图来表示匹配前后处理组与对照组共同支撑区域的情况(以最近邻匹配为例),从图中可以得知相较于匹配前(图 1(a)),匹配后(图 1(b))两组样本的倾向值在0 - 1之间的分布具有较大重叠区域,此外表 5显示的匹配后在共同支撑区域内的样本数丢失较少都表明本文的倾向值匹配较好的满足共同支撑条件,倾向值匹配估计的结果即重点生态功能区转移支付能够有效地改善县域生态环境质量的结论可靠。

|

图 1 |

3.敏感性分析

采用Rosenhaum边界估计方法确定生态转移支付生态效果对隐藏偏差的敏感性。由于上文估计的生态转移支付对生态环境的效果没有考虑遗漏的县市不可观测特征对结果的影响,因此利用Rosenhaum边界估计方法(Rosenhaum's bounds)来估计结果对不可观测的异质性(隐藏的选择偏差)的敏感程度,从而得知不可观测的特征是否会显著改变估计结果(Abadie et al., 2004)。以最近邻匹配(其余3种匹配方式的敏感性分析结果与此一致)为例的敏感性分析结果如表 9所示。

| 表 9 最近邻匹配敏感性分析 |

倾向值匹配结果对隐藏偏差不敏感,生态转移支付政策的生态效果稳健。从表 9可以看出,Gamma=1的时候(不可观测异质性导致获得转移支付的可能性的差异有1倍),此时显著性水平(sig+)在1%以下。当Gamma逐步上增大到4,即不可观测异质性导致获得转移支付的可能性的差异达到4倍时,结果的显著性水平有所上升但仍然在1%以下,说明本文采用PSM方法估计的平均处理效应对不可观测的隐藏偏差不敏感,倾向值匹配的结果是稳健的,重点生态功能区转移支付政策的确能够有效地改善县域生态环境质量。

(二) 转移支付对生态环境改善的动态效果分析变换结果变量,观察生态转移支付对生态环境改善的动态效果。上文只对广东省重点生态功能区转移支付政策实施5年后的累计效果进行了分析,无法得知政策实施的动态影响,因此通过变换倾向值匹配的结果变量为2012-2016年的县域生态环境状况指数(ei2012、ei2013、ei2014、ei2015、ei2016)来观察生态转移支付对县域生态环境改善的动态效果。结果如表 10所示,匹配结果均通过平衡性检验和共同支撑区域检验。

| 表 10 转移支付的动态平均处理效应 |

生态转移支付的生态效果随着实施年份的增加逐步增大,但在2017年前效果均未达到显著性水平。从表 10可知,从政策实施以来,生态转移支付对生态环境改善的平均处理效应的数值一直为正,并且在逐步增大,说明实施生态转移支付有助于重点生态功能区所在县市改善生态环境,逐渐拉开生态县和非生态县县域生态环境质量的差距。具体来看,生态转移支付改善生态环境质量的效果从实施后一年(2013年)的1.80个单位提高到实施4年后(2016年)的2.57个单位,说明转移支付的生态效果是逐步释放出来,但2012-2016年的政策效果并没有达到显著性水平,而上文以2017年的生态环境质量(ei2017)为结果变量得出的平均处理效应结果表明,在政策实施5年后,生态转移支付改善生态环境的效果达到显著水平,这一现象背后可能的原因有以下三点:

第一,县域生态环境质量的改善是个长期过程,资金投入在短期内难以产生明显效果。将生态转移支付资金用于生态环境保护的长治工程上,比如建设堤防、城镇污水处理厂和垃圾处理场等,在短期内对县域生态环境质量的影响较小(李国平等,2014),而恢复湿地生态系统、提高生物多样性等工程更是一个长期的过程。

第二,初期生态转移支付资金规模不能满足生态保护和建设的需要。广东省重点生态功能区中有11个县市属于南岭山地森林及生物多样性生态功能区,在这些地区开展森林生态系统保护与建设工程、保护与恢复湿地生态系统工程、生物多样性保护工程等都需要大量资金,但生态转移支付资金规模不能满足生态保护和建设的需要①,因此需要逐步提高转移支付的资金。随着广东省的生态转移支付资金从2012年的7.57亿元逐步提高到2018年的30.56亿元,政府加大对生态环境保护工程支持,从而有效地促进地区生态环境质量的改善。

① 参见《南岭山地森林及生物多样性生态功能区生态保护与建设规划》(2013-2020)。

第三,生态补偿制度在不断完善,强化生态环境质量考核和地方相关制度建设的激励引导(缪小林、赵一心,2019)。《广东省生态保护补偿办法》在2014年10月经过一次修订②,提高激励性补偿资金的分配比例(从50%上升到60%),加强生态保护转移支付资金使用监督、绩效评价、信息公开等管理,对发挥该项政策的激励功能、促进生态环境质量改善具有积极的作用。

② 详见《广东省人民政府办公厅关于修订 < 广东省生态保护补偿办法>的通知》(粤府办〔2014〕52号)。

政策生态效果的动态变化结果也表明对于重点生态功能区转移支付的支持应该是长期性的。生态保护是一个循序渐进的长期过程,生态恢复更表现为长期性,为了促进生态环境改善,生态补偿通常具有长期性的特点(张冬梅,2012;王前进等,2019)。前文的实证结果也表明正是因为政府长期不间断地支持重点生态功能区的生态补偿,不断增加转移支付资金的补偿力度,重点生态功能区的生态环境才能相较于非重点生态功能区有明显的改善效果,因此重点生态功能区转移支付政策的持久性需要得到保证,从而维护和保障重点生态功能区提供优质生态产品的能力,以满足人民日益增长的优美生态环境需要。

综合来看,本文认为应该继续支持重点生态功能区转移支付政策长期实施,从稳步提高生态补偿资金规模、完善制度等方面着手,促进重点生态功能区生态环境质量的改善。

(三) 转移支付对生态环境改善的异质性分析转移支付标准的高低可能影响到生态转移支付的生态效果。根据前文的分析,广东省重点生态功能区转移支付政策能够有效地改善生态环境质量,但是在政策实施初期效果并不显著,其中一个可能的原因就是转移支付资金的规模不够大。祁毓等(2019)也指出生态补偿资金规模越大,其对地方政府保护生态环境的激励效应也将越大,越能在经济上支持地方政府的生态环境保护行为。因此在生态转移支付政策生态效果评估的基础上,本文进一步探讨转移支付标准的异质性对政策生态效果的影响。

参照缪小林、赵一心(2019)的研究,按照人均生态功能区转移支付资金规模大小分组,进行生态转移支付对生态环境改善的异质性分析。具体是以2017年广东省各县市人均重点生态功能区所获得转移支付资金的中位数为分界点,将生态县分为补偿标准高的县和补偿标准低的县,然后将两组处理组样本分别进行倾向值匹配,以2017年的生态环境质量指数(ei2017)为结果变量估计平均处理效应,得到结果如表 11所示。

| 表 11 转移支付标准异质性分析 |

转移支付标准高的地区的生态转移支付对生态环境质量的改善效果更好。从表 11可知,转移支付标准较高的组平均处理效果为2.564个单位,高于转移支付标准低的地区的处理效果2.279个单位,说明重点生态功能区转移支付资金规模越大,补偿标准越高,越有利于重点生态功能区改善县域生态环境质量,这一结果与缪小林、赵一心(2019)的研究结果一致。

五、结论与政策建议重点生态功能区关系到较大范围内的生态安全,对其进行生态补偿实施转移支付政策具有重要的现实意义,而探讨转移支付政策对地区生态环境质量的影响具有一定的研究价值。本文以广东省为例,利用县级层面的统计数据,运用倾向值匹配法(PSM)实证分析了重点生态功能区转移支付政策的生态效果、效果的动态变化,并进行了转移支付标准高低的异质性分析,得到如下研究结论:

第一,生态转移支付有助于重点生态功能区所在县生态环境质量的改善。倾向值匹配的平均处理效应结果表明,相比于非生态县,获得了5年生态转移支付资金的地区生态环境状况指数平均提高约3.42个单位,生态环境质量改善4.5%。因此,重点生态功能区转移支付对于改善地区生态环境具有重要的作用。

第二,随着政策实施年份的增加,生态转移支付的生态效果呈现增大的趋势,但在2017年前效果均未达到显著性水平。生态转移支付的生态效果从刚实施一年(2013年)的平均提高1.8个单位县域生态环境状况指数,逐步上升到2017年的平均提高3.42个单位,在2017年达到显著性水平(10%以内)。而坚持施行重点生态功能区转移支付政策,增大资金的投入规模、完善生态补偿制度,建立长效的激励机制将促进改善生态环境质量,维护生态安全的作用。

第三,在一定程度上转移支付标准的异质性会对重点生态功能区转移支付改善生态环境的效果产生影响,补偿标准高的地区政策改善县域生态环境质量的作用更大。

基于以上研究结果,本文提出以下政策建议:

第一,继续支持重点生态功能区转移支付政策长期实施,扩大对重点生态功能区所在县市的纵向生态补偿转移支付资金投入,提高生态补偿标准。实证结果表明,重点生态功能区转移支付政策在经过一定的实施期后能够有效地促进当地生态环境质量的改善,并且转移支付标准高的地区改善效果更好,因此应保证重点生态功能区转移支付政策的长期施行,并增大对当地县政府的生态补偿力度,提高生态补偿标准,激励重点生态功能区所在县政府实施生态环境行为。

第二,建设横向生态补偿机制,联合生态功能区内外的力量共同保护生态环境,促进生态补偿机制的完善。重点生态功能区的生态补偿资金主要来自中央和省级财政部门的转移支付,拨付给县级政府的资金有限,而重点生态功能区的周边地区享受到了生态功能区生态环境质量改善带来的生态效益,有必要向重点生态功能区给予补偿以弥补其所付出的成本。因此,中央政府或省政府在拨付纵向生态补偿(转移支付)的同时,也有必要联合其他良好生态环境受益地区拨付横向生态补偿来提升重点生态功能区所在县市生态环境保护的积极性(刘炯,2014),共同守护绿水青山,建设美丽中国。

第三,发挥生态优势和资源禀赋,发展生态绿色经济,促进经济与生态和谐发展。重点生态功能区所在县市多为生态资源丰富的地区,为了维护自身和周边地区的生态安全,往往被限制发展工业等高污染但高产值的产业,因而经济发展水平相对落后。上级政府拨付给这类地区的转移支付并不能完全弥补这些地区的经济损失,因而对地方政府生态保护行为的激励性不够,但在转移支付资金的支持下,重点生态功能区所在县市政府可以依托自身生态优势,发展生态农业、观光休闲农业旅游等绿色产业①,反过来又进一步改善生态环境质量。

① 比如发展蚕桑产业,不仅有利于增收脱贫致富,而且对生态环境破坏小、有利于发展循环经济和保护当地生态环境(黄铁苗,2016)。

| [] |

陈强, 2014, 《高级计量经济学及Stata应用(第二版)》, 北京: 高等教育出版社。 |

| [] |

伏润民、缪小林, 2015, “中国生态功能区财政转移支付制度体系重构——基于拓展的能值模型衡量的生态外溢价值”, 《经济研究》, 第 3 期, 第 47-61 页。 |

| [] |

何练、陈娟, 2013, “生态补偿机制的财政激励思路探究——基于广东省实践的思考”, 《广东行政学院学报》, 第 1 期, 第 85-88 页。 |

| [] |

黄铁苗, 2016, “精准扶贫的经济学思考——关于广东连南县创建蚕桑产业化示范县的调研与思考”, 《南方经济》, 第 4 期, 第 116-120 页。 |

| [] |

贾俊雪、秦聪、孙传辉、张珂玮, 2019, “中央地方利益协调下减税政策的增收效应”, 《中国工业经济》, 第 6 期, 第 79-97 页。 |

| [] |

孔德帅, 2017, "区域生态补偿机制研究——以贵州省为例", 中国农业大学博士学位论文。 |

| [] |

孔凡斌, 2010, “建立和完善我国生态环境补偿财政机制研究”, 《经济地理》, 第 8 期, 第 1360-1366 页。 |

| [] |

李国平、李潇, 2017, “国家重点生态功能区的生态补偿标准、支付额度与调整目标”, 《西安交通大学学报(社会科学版)》, 第 2 期, 第 1-9 页。 |

| [] |

李国平、李潇、汪海洲, 2013, “国家重点生态功能区转移支付的生态补偿效果分析”, 《当代经济科学》, 第 5 期, 第 58-64 页。 |

| [] |

李国平、刘倩、张文彬, 2014, “国家重点生态功能区转移支付与县域生态环境质量——基于陕西省县级数据的实证研究”, 《西安交通大学学报(社会科学版)》, 第 2 期, 第 27-31 页。 |

| [] |

李国平、汪海洲、刘倩, 2014, “国家重点生态功能区转移支付的双重目标与绩效评价”, 《西北大学学报(哲学社会科学版)》, 第 4 期, 第 151-155 页。 |

| [] |

李国平、杨雷、刘生胜, 2016, “国家重点生态功能区县域生态环境质量空间溢出效应研究”, 《中国地质大学学报(社会科学版)》, 第 1 期, 第 10-19 页。 |

| [] |

刘炯, 2015, “生态转移支付对地方政府环境治理的激励效应——基于东部六省46个地级市的经验证据”, 《财经研究》, 第 2 期, 第 54-65 页。 |

| [] |

刘穷志, 2010, “转移支付激励与贫困减少——基于PSM技术的分析”, 《中国软科学》, 第 9 期, 第 8-15 页。 |

| [] |

刘瑞明、赵仁杰, 2015, “西部大开发:增长驱动还是政策陷阱——基于PSM-DID方法的研究”, 《中国工业经济》, 第 6 期, 第 32-43 页。 |

| [] |

卢洪友、祁毓, 2014, “生态功能区转移支付制度与激励约束机制重构”, 《环境保护》, 第 12 期, 第 34-36 页。 |

| [] |

卢洪友、余锦亮, 2018, “生态转移支付的成效与问题”, 《中国财政》, 第 4 期, 第 13-15 页。 |

| [] |

缪小林、赵一心, 2019, “生态功能区转移支付对生态环境改善的影响:资金补偿还是制度激励?”, 《财政研究》, 第 5 期, 第 17-32 页。 |

| [] |

祁毓、陈建伟、李万新、宋平凡, 2019, “生态环境治理、经济发展与公共服务供给——来自国家重点生态功能区及其转移支付的准实验证据”, 《管理世界》, 第 1 期, 第 115-134+227-228 页。 |

| [] |

孙菁、周红根、李启佳, 2016, “股权激励与企业研发投入——基于PSM的实证分析”, 《南方经济》, 第 4 期, 第 63-79 页。 |

| [] |

王前进、王希群、陆诗雷、郭保香, 2019, “生态补偿的经济学理论基础及中国的实践”, 《林业经济》, 第 1 期, 第 3-23 页。 |

| [] |

徐鸿翔、张文彬, 2017, “国家重点生态功能区转移支付的生态保护效应研究”, 《中国人口·资源与环境》, 第 11 期, 第 141-148 页。 |

| [] |

杨园争、方向明、郑晓冬, 2017, “劳动力市场中容貌歧视的学历纠正效应研究”, 《南方经济》, 第 3 期, 第 71-98 页。 |

| [] |

张琛, 2015, "生态转移支付对生态环境质量的影响研究", 安徽大学硕士学位论文。 |

| [] |

张冬梅, 2012, “财政转移支付民族地区生态补偿的问题与对策”, 《云南民族大学学报(哲学社会科学版)》, 第 5 期, 第 106-111 页。 |

| [] |

张捷、傅京燕, 2016, “我国流域省际横向生态补偿机制初探——以九洲江和汀江-韩江流域为例”, 《中国环境管理》, 第 6 期, 第 19-24 页。 |

| [] |

张文彬、李国平, 2015, “国家重点生态功能区转移支付动态激励效应分析”, 《中国人口·资源与环境》, 第 10 期, 第 125-131 页。 |

| [] |

张文彬、李国平, 2015, “生态保护能力异质性、信号发送与生态补偿激励——以国家重点生态功能区转移支付为例”, 《中国地质大学学报(社会科学版)》, 第 3 期, 第 19-27 页。 |

| [] |

张文彬、李国平, 2015, “生态补偿契约设计及地方政府生态保护战略”, 《经济管理》, 第 3 期, 第 140-149 页。 |

| [] |

郑志国, 2015, “积极探索建立跨区域生态补偿机制”, 《南方经济》, 第 4 期, 第 116-120 页。 |

| [] |

Abadie A., Drukker D. M., Herr J. L., 2004, "Implementing Matching Estimators for Average Treatment Effects in Stata". Stata Journal, 4(3), 290–311.

DOI:10.1177/1536867X0400400307 |

| [] |

Rosenbaum P. R., Rubin D. B., 1983, "The Central Role of the Propensity Score in Observational Studies for Causal Effects". Biometrika, 70(1), 41–55.

|