创新行为是创业过程中重要的社会行为,对新创企业建立、成长与发展至关重要。尽管新创企业面临着类似的竞争劣势,但他们的创新行为却不尽相同。现有研究从不同角度探究其原因。对国家政策与创新行为关系的解读,指出国家对相关产业的扶持与创业集群政策(Chatterji et al., 2014)显著影响新创企业创新行为及绩效。企业资本角度的核心观点则是,创业资本通过投资组合影响其合作模式从而导致创新行为差异(Aggarwal and Hsu, 2009; Arvanitis and Stucki, 2014)。而对创业者主体的原因分析,多聚焦于人力资本(Kato et al., 2015)与创始人经验(Ans and Bart, 2004)。诚然,这些因素对创业者创新决策的影响是不容忽视的,但是从这些角度出发却很难区分出于个体经济利益的创业者和出于社会利益的创业者之间的创新行为区别。而新创企业创新方式的选择作为创业者的一种决策行为,同时也是一种社会行为,是创业者基于自身的价值取向做出的结果表现,受不同价值取向的影响而呈现出较大差异(Hogg and Terry, 2000; Shepherd, 2015)。个体的价值取向很大程度上受到个体对自我社会身份感知的影响(Henri and John, 1979)。社会认同理论(Social Identity Theory)对此提供了很好的解释视角,指出个体总是做出符合其社会身份的行为,社会身份能够塑造个人的信念、情感、价值观乃至行动,创业活动也包括在内,将社会认同理论与创业行动相结合的研究也已然证实,创业者的身份认同会驱动其价值导向行为,从而直接影响其创业行为(Hogg and Terry, 2000)。

创业者在社会身份方面的自我概念对创业是十分重要的,因为企业创建本身就是一种内在的社会活动(Whetten and Mackey, 2002)。借助社会认同理论,Fauchart (2011)等将创业者社会身份划分为达尔文主义、社群主义和传教士主义身份,三种身份的创业者分别基于个人利益、社群利益与社会利益三个不同维度的价值取向开展创业活动(Fauchart and Gruber, 2011)。通过研究不同创业者社会身份的特征,可以有效地预测创业过程中的各种行为活动(Fauchart and Gruber, 2011; Leavitt et al., 2012; 熊琪等,2015),包括创新行为。综上所述,社会认同理论强调社会身份认知通过塑造创业者的信念、情感、价值观等,最终影响创业行为。从社会认同理论视角出发,能够明确创业行动的社会属性,不仅能够有效地解释传统以寻利为动机的创业行为,而且将另一部分致力于改善社会环境、创造社会价值的社会创业者囊括在其理论框架内,揭示了社会创业者行为的原始动机。基于以上理论与现象,本文从社会认同理论视角出发,希望解答以下问题:创业者对不同社会身份的认同感差异将会如何影响创业者对创新行动的选择?尤其关注技术创新与商业模式创新之间的对比。

本文主要能带来以下几个方面的理论贡献:第一,本文为创业研究提供新的理论视角。以往的研究多从完全经济理性(Bird et al., 2012; Dew et al., 2009; Fernández-Guerrero et al., 2012)、社会学与心理学结合(苏晓华等,2018;熊琪等,2015)等视角对创业者、创业行为进行研究,鲜少学者从社会认同理论视角解释不同类型创业行为。本文基于社会认同理论,为解释不同创新行动选择以及创新成果差异提供新的视角。第二,本文深入研究了三种不同社会身份认知如何影响创业者的创新决策,关注创业者对达尔文主义身份、社群主义身份与传教士主义身份的认同感,为社会认同理论发展做出贡献。第三,本文在社会认同理论与创业研究的结合点上做出贡献,强调创业者社会身份认知对创业者决策行为的重要影响。深入探讨了创业者社会身份认知与创新行为选择之间的相互关系,这对于从社会认同理论角度解释新创企业在建立与发展方面呈现较大差异具有重要意义。

本文结构安排如下:第二部分重点从理论上探讨创业者社会身份认同感与创新行为选择之间的逻辑关系,以及创业者创新网络关系强度的调节作用;第三部分阐述研究设计;第四部分对假设进行检验并对结果进行概述;第五部分是结果与讨论。

二、理论分析与研究假设 (一) 创业者社会身份认知创业者对自我社会身份的认知显著影响其行为动机,刘容志等(2016)认为创业者自我社会身份认同的内在动机和参照标准存在差异,进而导致不同创业者的行为或决策差异(刘容志等,2016)。与成熟企业的管理者对组织的影响相比,创业者社会身份对新创企业的影响更大,因为新创企业的大部分决策都由创业者或创业者团队直接做出(Jane, 1999; Whetten and Mackey, 2016)。因此,通过解读创业者的社会身份,可以理解为什么不同企业创办过程和结果会完全不同(刘容志等,2016)。

已有研究结合社会认同理论,从不同的角度将创业者划分为不同社会群体(Fauchart and Gruber, 2011)。Fauchart and Gruber(2011)根据Brewer和Gardner于1996年提出的自我认知三个维度,即基本社会动机、自我评价基础以及个体参照体系,将创业者社会身份分为达尔文主义(Darwinian Identity)、社群主义(Communitarian Identity)与传教士主义(Missionary Identity)。本文认为Fauchart and Gruber(2011)的划分方式更能体现个体分析的系统性、研究情境的通用性和涵盖面的完整性。第一,从分类维度上来看,该研究通过评估创业者在自我认知的三个维度上的得分来划分创业者社会身份,体现个体特质和个体与环境互动反馈的系统性评估;第二,该研究的分类法具有通用性,把握不同创业者社会身份的差异,使得创业者的相关研究能够从其特定创业情境中独立出来。最后,Fauchart和Gruber所总结出来的三类创业者社会身份能够系统地囊括具有不同水平社会包容性的自我定义,其自我定义的范围从“自我”发展到“我们”再到“整个社会”,跨越了整个逻辑可能性的完整范围(Sieger et al., 2016)。因此,本文主要采用Fauchart和Gruber对创业者社会身份划分的方式,如表 1所示。

| 表 1 创业者社会身份分类 |

创新行动作为创业创新领域的重要研究对象,一向受到学术界的高度关注。传统研究大多通过研发投入和技术成果来衡量企业创新行为,将创新笼统地指代为技术创新。随着工业经济时代演进到互联网时代,消费者的选择更广也更灵活,企业越来越关注建立一个创造并传递客户价值与公司价值的系统,即商业模式(Casadesus-Masanell and Zhu, 2013)。该现象引起学术界对创新行为的重新定义,越来越多的研究关注商业模式创新与技术创新。学者们对二者之间的异同与关系的探讨仍然众说纷纭(Trimi and Berbegal-Mirabent, 2012)。商业模式关注的是企业价值创造和获取的基础架构,反映的是如何从市场中获利的基本假设(Teece, 2010)。商业模式创新是对现有价值创造方式的一种优化,通过利用性决策适应环境(程愚、孙建国,2013),能在较短的时间内提升企业经济价值。对于新创企业来说,商业模式创新的优势在于,能够带来更突出的收益,除了能将创业者的想法和资源资本化之外(Gambardella and McGahan, 2010),还能帮助企业寻求新的市场机会(Chesbrough,2007),迅速建立竞争优势(Martins et al., 2015)。技术创新是对新的价值创造方式的开发,通过开发性决策谋求新的资源和能力,这意味着技术创新不可避免地需要面临更多的时间与成本投入。但是技术创新一旦取得成功,将成为提升科学与人文价值、推动社会演进的主要动力(Roussel et al., 1991)。对于新创企业来说,技术创新是响应市场和社会需求或以技术驱动市场的战略决策(阳双梅、孙锐,2013),决定了新企业能否创造有别于现有市场的产品、建立品牌效益、创造并提高客户粘性。

采用新的商业模式或新的技术作为企业进入市场的手段,是新创企业建立竞争优势的决策行为。相较于成熟企业的决策过程,新创企业的创新决策往往由创业者或创业团队直接作出,更可能是创业者个人价值观在商业活动中的直接投映。依据社会认同理论,基于不同社会身份的创业者,往往借助自我社会身份所属群体的价值标准来定义价值创造。换言之,创业者对自我社会身份的认同感是影响其创新决策的关键因素。

1.达尔文主义认同感与创新行动

从基本社会动机出发,达尔文主义创业者的创业目的是追求自身的财富积累(Fauchart and Gruber, 2011)。商业模式创新是为利益相关者寻求创造和获取价值的新方法,主要关注寻找新的方法来为客户、供应商和合作伙伴创造收入(Trimi and Berbegal-Mirabent, 2012)。与技术创新相比,商业模式创新能为创业者带来更为直观且直接的财富收入。一方面,基于社会认同理论,创业者对达尔文主义身份认同感越强,意味着其越倾向于采取可以带来显著收益的创新行为。相较于技术创新需要面对前期研究投入的高成本与市场推广的不确定性,商业模式创新更具备利润的及时可得性,它在帮助企业成为某个业务领域先入者的同时,抢占了市场利润的先机。另一方面,从自我评价基础来看,达尔文主义创业者非常看重自身的商业运营能力,对各类有利可图的商业模式具有敏锐的洞察力和价值创造力。Fauchart et al.(2011)与Wry et al.(2017)均认为,当达尔文主义创业者发现现有的市场不再能够为他们创造巨大利润时,他们将迅速锁定下一个更具商机、更有前景的业务领域(Wry and York, 2017)。达尔文主义创业者极强的商业运营能力是企业商业模式创新能力的重要基础,这种能力将帮助他们形成发现新业务、开拓新领域的灵敏嗅觉,促进商业模式创新。

相反,同样从风险角度来看,与商业模式创新形成对比,技术创新需要企业在前期投入一定研发成本,具有较大的不确定性。一方面,长期投入的技术创新能否产生技术成果是未知数,另一方面,其创新成果能否带来预期利益仍不确定。技术创新所得到的直接成果仍需经过市场的检验与选择,并不能够直接为企业带来切实的利润,这与达尔文主义创业者的创业动机相悖。除此之外,Fauchart et al.(2011)认为,达尔文主义身份的创业者重视研究变化多端的市场环境,致力于通过低成本、大规模的生产方式服务于能够带来商业利润的业务领域(Fauchart and Gruber, 2011)。他们并不具备加大R&D投入的直接动机,关注直接经济效益的达尔文主义创业者更倾向于成为技术创新的既得利益者,而非投资者。基于此,提以下假设:

假设1a:创业者的达尔文主义社会身份认同感对商业模式创新有正向影响;

假设1b:创业者的达尔文主义社会身份认同感对技术创新有负向影响;

2.社群主义认同感与创新行动

社群主义创业者的创业动机是为与自己有共同兴趣、追求的社群成员提供可用性较高的产品或服务。Gruber et al.(2017)认为,社群主义创业者将长期关注与他们具备相同兴趣爱好的社群市场,这是他们的创业动机来源与唯一可接受的目标市场(Gruber and MacMillan, 2017)。因此,基于社会认同理论,若创业者对社群主义身份越认同,将加强其为社群提供有用性更高的产品或服务的动机。与商业模式创新相比,技术创新是对产品有用性提升的直接手段,符合社群主义创业者的创业动机。而商业模式创新是一种全新的范式创新,旨在对现有生产要素和技术基础进行重新组合与利用,更多地是对现有产品或服务的运营方式改进,其在一定程度上改善客户体验,但对产品与服务本身的有用性提升作用并不大。这与社群主义的基本创业动机及目标市场选择并不相符,社群主义创业者更倾向于关注自身产品的硬实力,期望通过产品实用性征服用户。因此他们对商业模式的敏感度并不高,相应的商业模式创新程度也不高。

此外,从自我评价标准的角度来看,创业者越认同社群主义社会身份,越倾向于利用社群成员的认可度作为评价自己的标准。李志强(2012)认为,技术创新作为帮助企业创造更多具有竞争性产品的重要手段,是产品产出的决定性因素(李志强、赵卫军,2012)。注重产品认可度的社群主义创业者更倾向于通过技术创新为可用性更高的产品提供坚实的技术基础,为奠定其在社群中的重要地位提供稳定技术输出,保证企业能够直接且持续获得社群成员的认可。而商业模式创新虽然在一定程度上提升客户体验,但长远来看无法实质性提升社群成员对企业的认可度。基于此,提出以下假设:

假设2a:创业者的社群主义社会身份认同感对商业模式创新有负向影响;

假设2b:创业者的社群主义社会身份认同感对技术创新有正向影响;

3.传教士主义认同感与创新行动

传教士主义创业者与前两者不同,其参照体系最宽广,为整个社会。创业者对传教士身份越认同,越倾向于做出符合传教士社会身份的行为。Fauchart et al. (2011)认为,传教士主义创业者关注整个社会的发展现状,因此他们非常看重企业能否为社会带来积极改善。正是由于传教士主义创业者这种更宽广的价值追求,在面对新市场机遇、新社会实践时,将抱有更加开放的心态,乐于通过各种途径的创新行动(例如创新消费模式、创新生产方式、创新技术等)解决其他民营企业所解决不了的社会问题(de la Cruz et al., 2018)。

一方面,传教士主义创业者并不止步于现有的业务领域,旨在改善社会问题的创业导向将促使他们发现甚至创造与传统产业有所不同的新领域(Gruber and MacMillan, 2017)。韩宇娟(2016)认为,同时关注经济目标与社会目标的创业者具备更高水平的即兴与动态能力,更易察觉到潜在的社会与市场需求,并甘愿承担相应的风险成为某一新商业领域的先入者(李曼, 2007)。专为穷人服务的“微额贷款”、将骑行和游学结合为一体的“齐天下”、旨在帮助村民脱贫的温泉酒店度假村等都是开辟全新商业模式的代表,这类创业者正因为其更开阔的市场定位,发现传统创业者难以察觉到的商业模式。另一方面,推动社会的进步离不开技术的支持,当现有的技术水平难以解决当前的社会问题时,技术创新便成为传教士主义创业者实现社会价值、造福社会的有力途径。Freeman(1997)认为,技术创新特别是突破式创新在打破现有技术发展僵局、实现技术能力质的飞跃方面具有重要影响(Legge and M, 2000)。将提高社会福利、解决社会问题作为创业动机的传教士主义创业者,技术创新同样是推动其实现创业目标的重要途径。且当技术创新与商业模式创新相互整合时,能更好地做到技术为人所用,体现创新的真正社会价值(Hervas-Oliver et al., 2015)。因此,对于传教士主义创业者来说,更愿意同时关注商业模式创新与技术创新,促使他们更好地实现企业的社会价值。综上,提出以下假设:

假设3a:创业者的传教士主义社会身份认同感对商业模式创新有正向影响;

假设3b:创业者的传教士主义社会身份认同感对技术创新有正向影响;

4.创新网络关系强度的调节作用

网络概念源于社会人类学,用以描绘社会结构。随着弱关系优势(Granovetter, 1973)、社会资本理论(Coleman, 1988)与结构洞理论(Burt and S, 2000)等极具代表性的社会网络理论的出现,从社会网络角度分析社会、经济、管理等问题成为了不可忽视的重要趋势。Granovetter(1973)将关系强度视为一种基于时间、感情深度、关系亲密度与互惠度的概念集合,并认为它能够使人与人、组织与组织之间由于接触与交流而产生纽带联系(Granovetter, 1973)。同时认为,当企业拥有较强的社会关系时,将有助于企业获得更多的资源。这得到了后续研究的支持(Brian, 1997; Rost, 2011)。

“创新网络”是“社会网络”的一种特殊形式,学术界将其定义为一种应付系统性创新的基本制度安排,而该网络的主要耦合机制企业间的创新合作关系(Freeman, 1991)。创新网络关系强度不仅是企业关系网络特征的重要指标,同时也是影响企业创新的重要因素(孙晓雅、陈娟娟,2016)。近年来,有不少学者研究创新网络关系强度对企业创新的影响,认为企业创新网络关系强度差异为企业提供不同程度的资源和创新活跃度,导致企业创新行为差异。在创新网络中,存在不同的创新参与者,包括企业、R&D机构、创新服务供应商的协同群体等,他们通过建立互惠灵活的网络关系促进创新的开发与扩散,营造高创新活跃度氛围,使整个网络创新能力大于个体创新能力之和(Harris et al., 2000)。不仅如此,创新网络中各个成员都可以从中获取知识、信息和专业技术(Zahra et al., 1999; 黄艳等, 2017;蒋天颖等, 2013;郑向杰, 2014)。在中国关系文化背景下,企业的网络关系强度对企业的创新绩效影响往往更为显著(Ogasavara et al., 2016)。

Leif等学者(2018)认为,创业者的社会身份认同感差异引发创新行动结果差异,这一过程还受到个人感受到的创新氛围和所具备资源差异的约束与限制(Brändle et al., 2018)。对于达尔文主义创业者来说,一方面,达尔文主义者身份认同感越强,从既得利益回报更快且需要面临的成本与不确定性更低的角度看,其更愿意进行商业模式创新。在创新网络强度更高的情况下,达尔文主义者有更多的渠道捕捉更适应行业市场的商业模式,且与创新伙伴之间的知识转移、信息共享的程度更高(Todo et al., 2016; 黄艳等, 2017;蒋天颖等, 2013)。高创新网络关系强度能帮助创业者有效减少商业模式创新的试错成本,精准利用所获得的资源与信息进行商业模式创新,降低不确定性。创新网络强度强化了其达尔文主义身份认同感与商业模式创新之间的正相关。第二,达尔文主义者身份认同感越强,从技术成果产出与市场效果不确定性角度看,其更不愿意进行技术创新。但在创新网络强度较高的情况下,技术创新所需的资源(信息、人才、资金与技术基础等)更丰富且更容易获得,降低了达尔文主义者对技术创新未来不确定性的感知。此外,若创业者与创新网络成员交往越频繁,越能够感受到技术创新氛围,降低了单一社会身份对自己的束缚,弱化了其身份认同感与技术创新之间的负相关。

对于社群主义创业者来说,商业模式创新是一种范式创新,并不能直观地提供相比创新之前更人性化、满意度更高的产品或服务,违背其创业目的。但不可否认的是,一方面,满足社群成员的需求是社群主义创业者的创新目的(Fauchart and Gruber, 2011),商业模式创新在一定程度上可以重建消费者价值(阳双梅、孙锐,2013;程愚、孙建国,2013),高创新网络关系强度使创业者更具体地掌握消费者的消费模式偏好,从而激发创业者开展模式创新,提供更显人性化的消费与服务模式。另一方面,在高创新网络关系强度下,创业者能相对精准地获取新型商业模式的市场反馈情况,更容易激发创业者的创新学习意愿(阮平南等,2019),一定程度上促进商业模式创新。因此创新网络关系强度弱化了社群主义身份认同感与商业模式创新之间的负相关。

此外,社群主义创业者本身所具备的较强的技术创新意愿,会在高创新网络关系强度下得到强化。创新网络通过成员间协同关系实现资源共享、知识传递与技术扩散(黄海霞、陈劲,2016)。这意味着,当社群主义创业者与创新网络中的成员关系强度越高,更容易获取关于新兴技术的信息与资源,在创新网络的协同作用下增强技术创新的意愿。此外,中国情境下,关系文化根深蒂固,相较于单独决策,个体倾向于依赖“关系”为其提供决策依据(Ogasavara et al., 2016),在高创新网络关系强度下,强化社群主义身份认同感与技术创新之间的正相关关系。

传教士主义创业者为了提供造福社会的产品与服务,本身就乐于进行一切能够创造社会价值的创新行动,创新网络则进一步强化其创新意愿。在创新网络中,创新参与者们通过建立互惠灵活的网络关系促进创新的开发与扩散,营造高创新活跃度氛围,使整个网络的创新能力大于个体创新能力之和(Harris et al., 2000)。不仅如此,创新网络中各个成员都可以从中获取知识、信息和专业技术(黄艳等,2017;郑向杰,2014)。这意味着,当传教士主义创业者与创新网络中的成员交往密切时,更容易获取有助于解决社会问题或满足社会需求的新型技术与商业模式的信息和资源,在创新网络成员的协同作用下增强其创新意愿,包括技术创新与商业模式创新。此外,中国情境下,关系文化根深蒂固,个体更倾向于依赖“关系”为其提供决策依据(Ogasavara et al., 2016),在创新网络成员的创新带动下,传教士主义创业者的技术创新和商业模式创新意愿度更高。

综上,提出以下假设:

假设4a:创新网络关系强度强化达尔文主义社会身份认同感与商业模式创新之间的正相关;

假设4b:创新网络关系强度弱化达尔文主义社会身份认同感与技术创新之间负相关;

假设5a:创新网络关系强度弱化社群主义社会身份认同感与商业模式创新之间的负相关;

假设5b:创新网络关系强度强化社群主义社会身份认同感与技术创新之间的正相关;

假设6a:创新网络关系强度强化传教士主义社会身份认同感与商业模式创新之间的正相关;

假设6b:创新网络关系强度强化传教士主义社会身份认同感与技术创新之间的正相关。

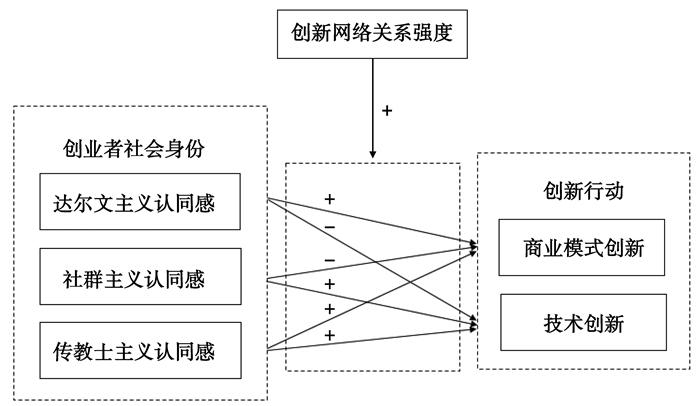

本文基于社会认同理论,探讨创业者不同水平的社会身份认同感与创新行动之间的关系,同时考虑创新网络关系强度的影响,试图从创业者自我认知的角度解释创新行为差异。研究模型如图 1所示:

|

图 1 研究模型 资料来源:本文绘制。 |

本文根据Fauchart等学者(2011)对新创企业的界定,将成立时间少于5年的企业视为新创企业。通过两种渠道进行问卷数据收集:其一是实地走访广东省内特别是广州市、深圳市以及普宁市的创业园或创业孵化基地(如广州53青年创业园、深圳市微总部移动互联网创业孵化中心、普宁市星河-领创天下)进行问卷发放;其二是使用专业在线调查平台——问卷星进行数据收集。在正式调研之前,为保证问卷设计质量,本文对参考的外文量表进行回译测试,并设计反向题项。同时,为了确保问卷的信度与效度,本文将问卷分发给十名相关研究人员进行填答,并根据访谈反馈,对问卷进行修改。本次调研从2018年9月上旬开展至11月初,历时2个月,共收集202个调研样本,剔除无效或不合理的问卷共34份,剩下168份有效问卷,本次问卷调研工作的有效问卷回收率为83.2%。总体调研样本如表 2所示。

| 表 2 样本基本特征 |

1.自变量:创业者社会身份认同感

本文借鉴Sieger等学者(2016)所提出的测量体系对创业者社会身份认同感进行测量,他们在Fauchart等学者(2011)研究的基础上,开发了针对创业者社会身份的15个题项的量表,并在13个不同的国家和地区(如巴西、德国、意大利等)进行实证验证(Sieger et al., 2016),经过多地区、多角度的实证验证,具有较高的科学性。因此,本文采用这一量表开发具体问卷题项(请见表 3)。

| 表 3 各量表测量题项及信度和效度检验 |

2.因变量:创新行动

本文主要采用戚耀元(2017)所建量表对创新行动进行测量。戚耀元(2017)在探究高新制造企业技术创新与商业模式创新耦合关系时,不仅关注商业模式创新的内容,同时关注商业模式创新的成果,从业务结构、盈利模式、经营模式等六个方面考量商业模式创新。再者,戚耀元(2017)将技术创新分为投入产出及行业地位两个方面,结合定量与定性对企业的技术创新水平进行综合考量(戚耀元,2017)。因此,考虑到戚耀元(2017)所建立的量表科学地结合了国内外研究以及中国创新企业的情境特殊性,本文基于该量表,建立两种创新行动问卷量表(请见表 3)。

3.调节变量:创新网络关系强度

对于关系强度的测量,不同的学者给出了不同的测量方法及体系。考虑到中国创业企业的环境特殊性,本文借鉴潘松挺(2009)所开发的创新网络关系强度量表,建立本研究的问卷量表(请见表 3),该量表自开发以来已被不同学者引用并论证(李占强、李广,2013;王威,2018;熊艾伦等,2019)。

4.控制变量

创业者作为新创企业的关键决策者,其个人特征很大程度上会影响其创新决策,因此,本文将创业者年龄、性别、教育背景、工作年限作为控制变量(杨俊等,2010;Young et al., 2017)。此外,本文还控制了新创企业所处的行业(戚耀元,2017;游达明等,2015)与创业年限(Li and Zhang, 2007;刘刚,2018)。首先,行业特性对于创业者的身份认知会产生重要的影响,例如互联网、高科技术等行业的创业者可能更加注重技术创新,而零售业、餐饮业等行业的创业者可能更加注重商业模式创新。其次,将创业年限作为控制变量是考虑到创业者的身份认知可能会随着创业年限的变化而变化,在此过程中,企业所处的创新网络的网络特征也会随之变化。

(三) 信度与效度分析本文采用SPSS和MPLUS统计分析软件对各量表进行信度和效度检验。结果如表 3所示,所有量表的Cronbach’s α系数均大于0.7,表明各测量量表具有很好的内部一致性,问卷具有较好的信度水平。

效度检验本文主要考虑了内容效度、聚敛效度和区分效度。首先,本文调查问卷测量题项主要来源于过去已有文献,其他学者也采用过这些测量项目,并且在编制量表时根据专家及预调研中创业者意见对量表进行了适当的修订与完善,因此量表具有较好的内容效度。其次,我们对量表进行了验证性因子分析,将创业者社会身份认同感、创新行为和创新网络强度纳入结构方程模型进行分析,模型的拟合度指标为:χ2/df =1.68 < 5;RMSEA=0.06 < 0.08;SRMR=0.06 < 0.08;TLI=0.89;CFI=0.91>0.9,结果表明测量模型具有较好的拟合效度。从表 3来看,各因子载荷值均高于0.5,符合参考标准,并在P =0. 01的水平上显著,各变量的平均方差提取值(AVE)基本接近或高于0.5,且各变量的组合信度(CR)值均大于0.7,聚合效度较好。此外,如表 4所示,对角线上各AVE平方根值均大于该因子与其它因子间的相关系数值,表明研究量表数据具有较好的区分效度。

| 表 4 变量间的相关系分析和AVE平方根(区分效度) |

对模型中主要构念的各个维度进行描述性统计分析,并计算两两之间的相关关系,如表 4所示。所有变量的相关系数绝对值均小于0.75,说明各变量间不存在共线性。此外,达尔文主义认同感与商业模式创新、技术创新在0.01水平上显著相关,社群主义认同感与商业模式创新、技术创新在0.01水平上显著相关,且传教士主义认同感与商业模式创新在0.01水平上显著相关,这在一定程度上验证了假设1a、假设1b、假设2a、假设2b、假设3a。

(二) 模型检验结果本文采用结构方程模型(Structural Equation Modeling, SEM)对数据进行分析。数据分析结果见表 5。模型拟合指标分别为:χ2 =1.627 < 5;RMSEA=0.061 < 0.08;SRMR=0.072 < 0.08;TLI=0.905>0.9;CFI=0.920>0.9,模型的整体拟合性良好。

| 表 5 结构方程模型检验结果 |

1.对主效应路径系数进行检验:

(1) 达尔文主义认同感与商业模式创新路径系数为0.345(p=0.003 < 0.01),达尔文主义认同感与技术创新路径系数为-0.482(p=0.243>0.1),因此,假设1a成立,假设1b不成立;假设1b不成立的原因可能在于,虽然具有高达尔文主义认同感的创业者非常注重商业运营能力的运用、延展与现实业务的盈利,但在新创企业高死亡率的创业环境中,他们也逐渐意识到技术创新对企业长久发展的重要性。

(2) 社群主义认同感与商业模式创新路径系数为-0.514(p=0.424>0.1),社群主义认同感与技术创新路径系数为0.123(p=0.032 < 0.05)。因此,假设2a不成立,假设2b成立;假设2a不成立的原因可能在于,本文所分析的样本数据大多属于服务行业或商贸业,这类行业的本质特性要求企业提供更为细致、人性化的服务,企业无法忽视对商业模式的有效性与创新性提升。

(3) 传教士主义认同感与商业模式创新的路径系数为0.052(p=0.03 < 0.05),传教士主义认同感与技术创新的路径系数为0.165(p=0.079 < 0.1)。因此,假设3a、假设3b成立。

2.对调节效应路径系数进行检验:

如表 5所示:1)创新网络关系强度与达尔文主义认同感的交互项与商业模式创新的路径系数为0.237(p=0.04 < 0.05),与技术创新的路径系数为0.028(p=0.864>0.1),因此,假设4a成立,假设4b不成立;2)创新网络关系强度与社群主义认同感的交互项与商业模式创新的路径系数为0.125(p=0.148>0.1),与技术创新路径系数为0.331(p=0.052 < 0.1)。因此,假设5a不成立,假设5b成立;3)创新网络关系强度与传教士主义认同感的交互项与商业模式创新的路径系数为0.165(p=0.041 < 0.05),与技术创新的路径系数为0.115(p=0.088 < 0.1)。因此,假设6a、假设6b均成立。

本文假设4b与假设5a没得到验证,主要原因可能在于:①达尔文主义认同感、传教士主义认同感与技术创新以及社群主义认同感与技术创新之间的主效应均没有得到验证支持,创新网络关系强度在其中的调节作用也可能受到一定的影响;②忽略了弱关系的潜在影响。Granovetter(1973)首次将社会网络关系划分为强关系与弱关系,并基于沟通成本、时间以及分布范围等因素,认为弱关系相对于强关系更能够成为异质性信息资源的“桥梁”。此后,也有学者将其引入了创业学研究领域内,但观点各不相同:Uzzi et al.(1997)认为,对于企业的生存和发展而言,网络关系强度并不是越高越好,其对企业绩效的影响呈现U型状态(Uzzi, 1997)。王国红等(2018)则认为,弱关系相较于强关系对创业者所识别的创业机会的创新性具有显著正向影响(王国红等,2018)。因此,关系强度并不是越高越好,弱关系也有可能为创业者带来创新资源。

五、结论与展望 (一) 研究结论创业者的创新决策不仅仅受到经济理性的影响,还取决于创业者对自己的社会身份的认知。本文的研究证实了,不同社会身份的创业者在创新方式的选择上存在较大差异,同时,创新网络在创业者对创新行为的选择过程中发挥作用。

首先,商业模式创新作为当前互联网生态系统迅速扩张下,新创企业成功实现创新或转型升级的重要途径,能够帮助新创企业快速建立竞争优势,获取经济利益(Casadesus-Masanell and Zhu, 2013;程愚、孙建国,2013),因此达尔文主义创业者更愿意选择商业模式创新。同时,新的商业模式往往为消费者提供了更好的服务形式,具备一定的社会效益,这一点会吸引传教士主义创业者进行商业模式创新。其次,技术创新的回报可预见性较低,但作为推动社会进步的根本力量,存在造福社区甚至整个社会的经济效益及非经济效益(Roussel et al., 1991; 阳双梅、孙锐,2013;杨俊等,2010),故而社群主义与传教士主义身份的创业者愿意进行技术创新。此外,我们还发现创新网络通过成员间协同关系实现资源共享、知识传递、技术扩散,激发创业者创新学习、降低试错成本,从而促进三种身份的创业者对两种创新方式的选择意愿。

(二) 理论贡献本文的理论贡献主要体现在以下三个方面:一、对创业研究的贡献:为新创企业创新行为差异提供了一个更为普适性的解释框架。传统研究对新创企业创新行为差异的解释多从行业性质和制度区别角度入手,主要依赖分析情境。此外,个体层面因素主要涉及创业者个人资源差异(Ans and Bart, 2004; Kato et al., 2015),尽管这些因素对创业者创新决策的影响是不容忽视的,但是从这些角度出发却很难区分出于个体经济利益的创业者和出于社会利益的创业者之间的创新决策区别。本文从创业者社会身份认同感角度入手,由于每个社会成员都对自我社会身份有或多或少的定位,借此解释新创企业创新行为差异更具普适性。此外,本文将一部分致力于发现社会需要、创造社会价值的社会创业者的行为涵盖在本文的解释机制中,发现这类创业者更倾向于认可传教士主义社会身份,其创业行为的主要动机在于创造社会价值。第二,通过研究,本文发现,创业者社会身份认知显著影响其创新行为,在社会认同理论与创业研究的结合点上做出贡献。Fauchart and Gruber(2011)根据Brewer and Gardner于1996年所提出的自我认知三个维度,即基本社会动机、自我评价基础与个体参照体系,将创业者社会身份分为达尔文主义、社群主义与传教士主义。本文将其引入创业者创新决策研究,深入探讨了创业者对三种社会身份的认同感与创新行为选择之间的相互关系,解释了基于个人利益、社群利益与社会利益的创业者的创新行为差异。第三,本文将创新网络关系强度作为情境变量,研究其对创业者社会身份与创新决策的关系的影响,丰富创新网络的影响情景。现有关于创新网络的研究大多将其作为前因变量,分析创新网络对网络成员创新能力与创新绩效的影响(Harris et al., 2000; Nieto and Santamaría, 2007;董津津、陈关聚,2020)。但创新网络作为个体创新决策的依据之一,也发挥着重要的情景调节作用。

(三) 研究不足与展望尽管本研究揭示了创业者社会身份与创新行为之间的关系,但本文仍存在以下不足:其一,样本数据以创业者自评为主,没有相关客观数据作为支撑。未来的研究在支持条件具备的情况下,可以考虑将研究范围扩大至全国各地,并借助企业报表、财务数据等方面的客观数据,增加研究结果的普适性。第二,横截面数据的问题。由于时间与研究资源的限制,本文在相对较短的时间内做了一次大规模调研,没有全方位地对调研样本展开时间追踪,所以存在横截面数据的局限性。

| [] |

程愚、孙建国, 2013, “商业模式的理论模型:要素及其关系”, 《中国工业经济》, 第 1 期, 第 141-153 页。 |

| [] |

董津津、陈关聚, 2020, “创新网络嵌入性、社区意识对企业创新绩效的影响”, 《科技进步与对策》, 第 5 期, 第 77-86 页。 |

| [] |

葛宝山、王浩宇, 2017, “资源整合、创业学习与创新研究”, 《南方经济》, 第 3 期, 第 57-70 页。 |

| [] |

黄艳、陶秋燕、朱福林, 2017, “关系强度、知识转移与科技型中小企业创新绩效”, 《企业经济》, 第 12 期, 第 88-94 页。 |

| [] |

黄海霞、陈劲, 2016, “创新生态系统的协同创新网络模式”, 《技术经济》, 第 8 期, 第 31-37 页。 |

| [] |

蒋天颖、王峥燕、张一青, 2013, “网络强度、知识转移对集群企业创新绩效的影响”, 《科研管理, 第34卷》, 第 8 期, 第 27-34 页。 |

| [] |

李曼, 2007, “略论商业模式创新及其评价指标体系之构建”, 《现代财经(天津财经大学学报)》, 第 2 期, 第 55-59 页。 |

| [] |

李占强、李广, 2013, “开放式R&D、R&D网络与R&D能力的互动演进——跨案例的纵向比较研究”, 《科学学与科学技术管理》, 第 6 期, 第 31-43 页。 |

| [] |

李志强、赵卫军, 2012, “企业技术创新与商业模式创新的协同研究”, 《中国软科学》, 第 10 期, 第 117-124 页。 |

| [] |

刘刚, 2018, “创业企业商业模式的多层次结构创新——基于战略创业的欧宝聚合物案例分析”, 《中国工业经济》, 第 11 期, 第 174-192 页。 |

| [] |

刘容志、郑超、赵君, 2016, “创业者的身份内涵:研究述评与展望”, 《经济管理》, 第 6 期, 第 189-199 页。 |

| [] |

潘松挺, 2009, "网络关系强度与技术创新模式的耦合及其协同演化", 浙江大学。 |

| [] |

彭伟、郑庆龄、唐康丹、赵栩, 2019, “社会创业企业资源拼凑行为的驱动机制研究——基于模糊集的定性比较分析”, 《南方经济》, 第 10 期, 第 90-101 页。 |

| [] |

戚耀元, 2017, "面向高新制造企业的技术创新与商业模式创新耦合关系及其对绩效的影响研究", 北京科技大学。 |

| [] |

阮平南、栾梦雪、魏云凤, 2017, “创新网络组织间知识转移影响因素元分析”, 《科技进步与对策》, 第 18 期, 第 7-14 页。 |

| [] |

苏晓华、陈嘉茵、张书军、彭海东, 2018, “求财还是求乐?——创业动机、决策逻辑与创业绩效关系的探索式研究”, 《科学学与科学技术管理》, 第 2 期, 第 116-129 页。 |

| [] |

孙晓雅、陈娟娟, 2016, “创新网络关系强度与创新模式关系的研究综述”, 《技术与创新管理》, 第 2 期, 第 134-140 页。 |

| [] |

王国红、周怡君、邢蕊, 2018, “社会网络强弱关系对创新性机会识别的影响”, 《科技进步与对策》, 第 19 期, 第 8-14 页。 |

| [] |

王威, 2018, "创业认同模型与行动效能机制研究", 浙江大学。 |

| [] |

王转弟、马红玉、郭鹏宇, 2020, “创业激情、创业学习与农民工创业绩效”, 《南方经济》, 第 5 期, 第 111-126 页。 |

| [] |

温忠麟、侯杰泰、张雷, 2005, “调节效应与中介效应的比较和应用”, 《心理学报》, 第 2 期, 第 268-274 页。 |

| [] |

熊艾伦、蒲勇健、王睿, 2019, “女性高管对企业创新决策的影响”, 《管理工程学报》, 第 1 期, 第 30-36 页。 |

| [] |

熊琪、张永艳、何晓斌, 2015, “民营企业家的社会身份与企业雇佣行为”, 《经济管理》, 第 2 期, 第 75-83 页。 |

| [] |

阳双梅、孙锐, 2013, “论技术创新与商业模式创新的关系”, 《科学学研究》, 第 10 期, 第 1572-1580 页。 |

| [] |

杨俊、田莉、张玉利、王伟毅, 2010, “创新还是模仿:创业团队经验异质性与冲突特征的角色”, 《管理世界》, 第 3 期, 第 84-96 页。 |

| [] |

游达明、李志鹏、杨晓辉, 2015, “高新技术企业创新网络能力对创新网络绩效的影响路径”, 《科学学与科学技术管理》, 第 2 期, 第 70-82 页。 |

| [] |

郑向杰, 2014, “合作网络'小世界性'对企业创新能力的影响——基于中国汽车行业企业间联盟网络的实证分析”, 《科技进步与对策》, 第 13 期, 第 40-44 页。 |

| [] |

Ans Heirman and Bart Clarysse, 2004, "Do Intangible Assets and Pre-founding R&D Efforts Matter for Innovation Speed in Start-Ups": Proceedings of the 2004 Babson-Kauffman Research Conference.

|

| [] |

Aggarwal V A, Hsu D H, 2009, "Modes of Cooperative R&D Commercialization by Start-ups". Strategic Management Journal, 30(8), 835–864.

DOI:10.1002/smj.765 |

| [] |

Arvanitis S, Stucki T, 2014, "The Impact of Venture Capital on the Persistence of Innovation Activities of Start-ups". Small Business Economics, 42(4), 849–870.

|

| [] |

Bird B, Schjoedt L, Baum J R, 2012, "Editor's Introduction. Entrepreneurs' Behavior:Elucidation And Measurement". Entrepreneurship Theory And Practice, 36(5), 889–913.

|

| [] |

Brändle L, Berger E S C, Golla S, Kuckertz A, 2018, "I am what I am-How Nascent Entrepreneurs' Social Identity Affects Their Entrepreneurial Self-efficacy". Journal of Business Venturing Insights, 9, 17–23.

DOI:10.1016/j.jbvi.2017.12.001 |

| [] |

Brian U, 1997, "Social Structure and Competition in Interfirm Networks:The Paradox of Embeddedness". Administrative Science Quarterly, 42(1), 35–67.

DOI:10.2307/2393808 |

| [] |

Freeman C, 1991, "Networks of Innovators:A Synthesis of Research Issues". Research Policy, 20(6), 363–379.

|

| [] |

Casadesus-Masanell R, Zhu F, 2013, "Business Model Innovation and Competitive Imitation:The Case of Sponsor-based Business Models". Strategic Management Journal, 34(4), 464–482.

|

| [] |

Chatterji A, Glaeser E, Kerr W, 2014, "Clusters of Entrepreneurship and Innovation". Innovation Policy and the Economy, 14(1), 129–166.

|

| [] |

Chesbrough, H, 2007, "Business Model Innovation It's Not Just about Technology Anymore", Strategy & Leadership, 35, 12-17.

|

| [] |

Coleman J S, 1988, "Social Capital in the Creation of Human Capital", 94: 95-120.

|

| [] |

De la Cruz M E, Jover A J V, Grasmiguel J M G, 2018, "Influence of the Entrepreneur's Social Identity on Business Performance Through Effectuation". European Research on Management and Business Economics, 24(2), 90–96.

DOI:10.1016/j.iedeen.2017.11.003 |

| [] |

Dew N, Read S, Sarasvathy S D, Wiltbank R, 2009, "Effectual Versus Predictive Logics in Entrepreneurial Decision-making:Differences Between Experts and Novices". Journal of Business Venturing, 24(4), 287–309.

DOI:10.1016/j.jbusvent.2008.02.002 |

| [] |

Fauchart E, Gruber M, 2011, "Darwinians, Communtarians, and Missionaries:The Role of Founder Identity in Entrepreneurship". Academy of Management Journal, 54(5), 935–957.

DOI:10.5465/amj.2009.0211 |

| [] |

Fernández-Guerrero R, Revuelto-Taboada L, Simón-Moya V, 2012, "The Business plan as a project:an evaluation of its predictive capability for business success". The Service Industries Journal, 32(15), 2399–2420.

DOI:10.1080/02642069.2012.677830 |

| [] |

Gambardella A, McGahan A M, 2010, "Business Model Innovation:General Purpose Technologies and Their Implication for Industry Structure". Long Range Planning, 43(2), 262–271.

|

| [] |

Granovetter M S, 1973, "The Strength of Weak Ties". American Journal of Sociology, 78(6), 1360–1380.

|

| [] |

Gruber M, Macmillan I C, 2017, "Entrepreneurial Behavior:A Reconceptualization and Extension Based on Identity Theory". Strategic Entrepreneurship Journal, 11(3), 271–286.

|

| [] |

Harris L, Coles A, Dickson K, 2000, "Building Innovation Networks:Issues of Strategy and Expertise". Technology Analysis & Strategic Management, 12(2), 229–241.

|

| [] |

Henri T, John T, 1979, "An Integrative Theory of Intergroup Conflict". Social Psychology of Intergroup Relations, 33, 94–109.

|

| [] |

Hervas-Oliver J, Sempere-Ripoll F, Boronat-Moll C, Rojas R, 2015, "Technological Innovation Without R&D:Unfolding the Extra Gains of Management Innovations on Technological Performance". Technology Analysis & Strategic, 27(1), 19–38.

|

| [] |

Hogg M A, Terry D J, 2000, "Social Identity and Self-Categorization Processes in Organizational Contexts". Academy of Management Review, 25(1), 121–140.

DOI:10.5465/amr.2000.2791606 |

| [] |

Hogg M A, 2000, "Subjective Uncertainty Reduction through Self-categorization:A Motivational Theory of Social Identity Processes". European Review of Social Psychology, 11(1), 223–255.

|

| [] |

Hogg M A, 2007, "Uncertainty-Identity Theory". Advances in Experimental Social Psychology, 39, 69–126.

|

| [] |

Jane D, 1999, "Identity in Organizations:Building Theory Through Conversations". The Acadamy of Management Review, 24(3), 579–589.

|

| [] |

Kato M, Okamuro H, Honjo Y, 2015, "Does Founders' Human Capital Matter for Innovation? Evidence from Japanese Start-ups". Journal of Small Business Management, 53(1), 114–128.

DOI:10.1111/jsbm.12094 |

| [] |

Leavitt K, Reynolds S J, Barnes C M, Schilpz P, Hannah S T, 2012, "Different Hats, Different Obligations:Plural Occupational Identities and Situated Moral Judgments". Academy of Management Journal, 55(6), 1316–1333.

DOI:10.5465/amj.2010.1023 |

| [] |

Legge J M, 2000, "The Economics of Industrial Innovation". Review of Political Economy, 12(2), 249–255.

|

| [] |

Li H, Zhang Y, 2007, "The Role of Managers' Political Networking and Functional Experience in New Venture Performance:Evidence from China's Transition Economy". Strategic Management Journal, 28(8), 791–804.

DOI:10.1002/smj.605 |

| [] |

Martins L L, Rindova V P, Greenbaum B E, 2015, "Unlocking the hidden value of concepts:A cognitive approach to business model innovation". Strategic Entrepreneurship Journal, 9(1), 99–117.

|

| [] |

Nieto M J, Santamaría L, 2007, "The importance of diverse collaborative networks for the novelty of product innovation". Technovation, 27(6), 367–377.

|

| [] |

Ogasavara M H, Boehe D M, Cruz L B, 2016, "Experience, Resources and Export Market Performance:The Pivotal Role of International Business Network ties". International Marketing Review, 33(6), 867–893.

DOI:10.1108/IMR-10-2013-0247 |

| [] |

Rost K, 2011, "The Strength of Strong Ties in the Creation of Innovation". Research Policy, 40(4), 588–604.

DOI:10.1016/j.respol.2010.12.001 |

| [] |

Roussel P A, K N Saad and T J Erickson, 1991, "Third Generation R&D -Managing The Link to Corporate Strategy".

|

| [] |

Shepherd D A, 2015, "Party On! A Call for Entrepreneurship Research That Is More Interactive, Activity Based, Cognitively Hot, Compassionate, And Prosocial", Journal of Business Venturing, 30(489-507.

|

| [] |

Sieger P, Gruber M, Fauchart E, Zellweger T, 2016, "Measuring the Social Identity of Entrepreneurs:Scale Development and International Validation". Journal of Business Venturing, 31(5), 542–572.

DOI:10.1016/j.jbusvent.2016.07.001 |

| [] |

Teece D J, 2010, "Business models, business strategy and innovation". Long Range Planning, 43(2-3), 172–194.

DOI:10.1016/j.lrp.2009.07.003 |

| [] |

Todo Y, Matous P, Inoue H, 2016, "The Strength of Long Ties and the Weakness of Strong Ties:Knowledge Diffusion Through Supply Chain Networks". Research Policy, 45(9), 1890–1906.

DOI:10.1016/j.respol.2016.06.008 |

| [] |

Trimi S, Berbegal-Mirabent J, 2012, "Business Model Innovation in Entrepreneurship". InternationalEntrepreneurship and Management Journal, 8(4), 449–465.

|

| [] |

University U and B College, 2018, The 2017 Global Entrepreneurship Monitor, London.

|

| [] |

Uzzi B, 1997, "Social Structure and Competition in Interfirm Networks: The Paradox of Embeddedness", 42(1): 35-67.

|

| [] |

Whetten D A, Mackey A, 2016, "A Social Actor Conception of Organizational Identity and Its Implications for the Study of Organizational Reputation". Business & Society, 41(4), 393–414.

|

| [] |

Wry T, York J G, 2017, "An Identity-Based Approach to Social Enterprise". Academy of Management Review, 42(3), 437–460.

DOI:10.5465/amr.2013.0506 |

| [] |

Young, Susan L, Welter, Christopher, Conger, Michael, 2017, "Stability vs.Flexibility: The Effect of Regulatory Institutions on Opportunity Type", Journal of International Business Studies.

|

| [] |

Zahra S A, Nielsen A P, Bogner W C, 1999, "Corporate Entrepreneurship, Knowledge, and Competence Development". Entrepreneurship Theory and Practice, 23(3), 169–189.

|