创业是经济发展过程中的重要推动力(Zahra et al., 2014),但是在当前以动态性和不确定性为主要特征的“超竞争”环境下,新创企业面临着更多的挑战。事实也表明,突如其来的技术革新与行业变化常常使具有新生弱性的新创企业不知所措。因而具有临时性、自发性的即兴行为成为了新创企业在创业过程中频发的一种普遍行为(Cunha et al., 2014)。通过即兴行为,企业能够在竞争优势迅速变化的经济环境下,以临时的方式不断创造新产品和新工艺(Adomako et al., 2018;Seo et al., 2017),从而保持竞争优势。

目前,不少学者已经意识到即兴行为在新创企业中的重要性,如张玉利、田新(2010)指出即兴行为是新企业创办过程,尤其是机会开发过程中的一个基本要素;Best and Gooderham(2015)认为即兴行为是新创企业应对意料之外事件的有效手段之一,能够帮助新创企业生存和发展。但是,在对即兴行为表示肯定的同时不可忽视它的缺陷。即兴行为在本质上没有好坏之分(Vera and Crossan, 2005)。与有计划的行动相反,即兴行为是被直觉所引导的一种自发的行动方式。这种行动方式可以解决问题也可能使问题恶化(Vera and Crossan, 2005;Hmieleski et al., 2013),因而给新创企业带来的往往是不确定性的结果。那么对于即兴行为“频发”的新创企业而言,如何应对即兴行为的不确定结果,或者如何利用成功的即兴行为以及如何弥补在即兴行为中的失误还有待探讨。

尽管在创业情境下即兴行为的研究中,学者们从个体层面关注到了创业者即兴行为对新创企业的影响,也从战略视角关注到了即兴战略对于新创企业的重要性,以及探讨了即兴行为与创业导向、资源拼凑等变量之间的关系。但总的来说,从Baker et al.(2003)将其引入创业领域至今,即兴行为的研究比较分散,而且未成体系。同时在现有创业管理的文献中忽视了即兴行为的“黑暗面”,并且对于在创业情境下新创企业的即兴行为如何帮助企业生存和发展的内容知之甚少。基于此,我们探讨了“频发”的即兴行为在新创企业中的价值实现路径。

根据资源基础观,知识是企业获得绩效和竞争优势的重要资源。惯例是组织内的一种知识资源(Vromen,2011),不仅能使企业的生产经营活动具有稳定性(高洋等,2017),而且能帮助组织在不确定的环境中适应变化,使组织得以存活并保持绩效(Yi et al., 2016)。在创业研究和创业实践中惯例的重要性受到了越来越多的关注(许晖、王琳,2016;Lin et al., 2017)。但是目前关于创业企业如何形成惯例的研究很少,而且没有明确组织内的管理和互动在促进惯例化方面的作用(Lin et al., 2017)。根据行动学习理论,知识可以通过在解决问题的实践中学习获得(Volz-Peacock et al., 2016)。张默、任声策(2018)也认为在创业活动中的行动学习对于提升新创企业能力具有显著的效果(陈燕妮、王重鸣,2015)。同时,由于通过管理咨询服务和创业培训的方式获取创业知识的过程需要耗费太多资源,新创企业往往选择通过实践来解决创业问题进而促进学习过程,以获得并持续修改创业知识。

因此,基于行动学习理论,我们认为即兴行为是新创企业在创业活动中面对环境和时间压力所采取的一种主动、积极的行为方式,这种参与创业活动的行为方式为新创企业提供了学习机会,并且通过对即兴行为的过程和结果进行学习推动了惯例的形成。现有研究也表明,即兴行为是学习的来源之一,即兴能够推动组织的学习过程(Leybourne and Kennedy, 2015);学习是影响惯例的核心要素,学习能够促进惯例的形成(徐萌、蔡莉,2016;高洋等,2017)。与此同时,交互记忆系统(Transactive Memory System,TMS)通过社会交换和知识披露可以帮助发展学习环境(Li and Huang, 2013),有助于促进学习的效率和有效性。因此,本文基于行动学习理论构建了一个以创业学习为中介变量,TMS为调节变量的效应模型,并通过162个新创企业数据验证了理论假设和研究模型。此研究揭示了即兴行为在新创企业内的价值实现路径,发展了行动学习理论,并丰富了有关创业行为的研究,对在快速变化的环境下新创企业管理即兴行为以及维持新创企业的生存和发展具有重要的意义。

二、理论基础与研究假设 (一) 新创企业即兴行为与惯例即兴行为是用具有自发性与创造性的新方法解决客观问题的行为(Vera and Crossan, 2005;程松松等,2019)。新创企业在创业中不得不面对“新进入缺陷”(Liability of Newness),其在问题解决的过程中往往只能依靠创业者的个人特质(王迎军、韩炜,2011)。同时,基于高阶理论,高管团队的行为决定了组织战略,并且能够影响其他人的行为。因而可以看出,新创企业往往只能依靠创业者或创业团队的即兴行为来应对突发状况。叶竹馨等(2018)也强调在创业即兴行为中创业者/创业团队的主体地位。因此,本文延续Vera and Crossan(2005)对即兴的定义和维度的划分,认为即兴行为是新创企业用具有自发性与创造性的新方法解决客观问题的行为,其包含了创造性和自发性两个维度,作为一个自发的过程,即兴行为是临时的,没有预谋的,并且是无计划的;作为一个创造性的过程,即兴行为试图开发一些新的、对形势有帮助的新事物。

作为组织内重要的知识资源,在管理学领域,惯例一直被认为是组织完成工作的主要途径(林海芬等,2017)。有学者认为是惯例是组织规则或程序,其强调对集体行动的指导(高闯、陈彦亮,2012);也有学者认为惯例是一种集体的稳定的行为模式,描述的是组织对各种变化及其内外部刺激的反应(Deken et al., 2016)。此外,一部分学者认为惯例具有结构二元性,其既包括抽象的、叙述性的描述部分,如规则或程序等,也包括由特定人在特定时间、特定地点所表现出具体行动方式(Feldman and Pentland, 2003)。遵循Feldman and Pentland的观点,我们认为惯例是企业内组织规则、技术等抽象的描述性内容和行为模式的集合,并且这两方面是以相互关联、相关影响的方式共同存在于组织内。

惯例是组织情境中有效且足够好的解决方案的重要来源(Gross,2014)。当环境发生变化,并使企业面临紧迫的时间压力时,企业遵循原有惯例做出决策是风险最小的选择(杨虎涛,2007)。但是,新创企业作为市场中的新生儿,没有充足的惯例得以借鉴(McKnight and Bontis, 2002),这使得新创企业在环境变化的压力下,往往是即兴地应对。即兴行为所具有的创造性在某种程度上意味着行为的新颖性,新的行为导致企业内形成新的行为模式或者制定新的规则,这些都是企业内惯例的表现。同时,林海芬等(2017)也认为惯例所具有的路径依赖性意味着惯例建立在过去经验积累的基础上;而即兴行为正是新创企业以一种新的问题解决方式去积累经验,从而为惯例形成的路径依赖提供一个起点。此外,学者们还提出,即兴行为是新创企业在应对突如其来的变化中,通过探索和尝试进行知识创造的过程(Miner et al., 2001),而惯例所具有的知识属性使其形成和演化过程都离不开知识这一载体,新创企业通过“频发”的即兴行为产生的新知识为惯例的形成提供了大量的素材。因此,我们认为即兴行为是新创企业惯例的来源之一,即兴行为的发生为新创企业惯例的形成奠定了基础,其有助于新创企业惯例的形成。基于此,本文提出如下假设:

H1:新创企业即兴行为与惯例正相关。

(二) 创业学习的中介作用创业学习贯穿整个创业过程,是新企业克服新生劣势和不确定性的关键(单标安等,2017)。先前研究表明,通过对即兴行为结果的选择性保留,从中学习能够影响企业的创新能力(Liu et al., 2018)。而惯例是组织能力最基本的单位和基石(Winter,2003),创业学习是新企业持续获取、积累、创造新知识的过程(葛宝山、王浩宇,2017),因而新创企业通过创业学习对即兴行为结果进行反思有助于组织惯例的形成。行动学习理论也为此提供了依据,行动学习理论认为个人、团队和组织通过解决实际问题,采取行动并学习,有助于组织的发展(Volz-Peacock et al., 2016)。相关研究也指出,即兴影响着企业的学习过程(Miner et al., 2001);它是学习的来源之一,推动着组织的学习过程(Leybourne and Kennedy, 2015);惯例是组织学习的结果(Gross,2014),学习是影响惯例的核心要素,能够促进惯例的形成(徐萌、蔡莉,2016;高洋等,2017)。因而我们认为,在动荡的环境下,新创企业通过即兴行为解决实际问题,并推动创业学习过程,将新知识进行编码、解码、存储和重复利用,最终将即兴行为产生的新知识以惯例的形式在企业内固化以供企业的长期发展使用,因而,创业学习在新创企业即兴行为与惯例的关系中发挥着中介作用。

从双元视角看,创业学习具备两种学习行为,即包括侧重于在组织边界外积极地探索和获取新知识、新技术的探索式创业学习,和侧重于完善和精炼企业内现有知识的利用式创业学习(March,1991;高洋等,2017)。通过利用式学习,企业员工可以结合现有知识并应用所获得的知识(Atuahene-Gima and Murray, 2007),探索式学习有助于组织对潜在知识的获取、同化、转换和利用(Gebauer et al., 2012),从而增强企业内可用知识的广度和深度(Li and Huang, 2013)。对于新创企业而言,频发的即兴行为定会产生参差不齐的结果。对于在突发状况下为新创企业解决了实际问题并带来恰当结果的即兴行为,这种恰当结果又能满足于新创企业后续的生产经营活动,在这样的情况下,新创企业更多的是以利用式创业学习为主、探索式创业学习为辅,将结果转化为惯例应用在创业实践之中。与之相反的是,并非每次的行动都会带来令企业满意的结果,此时,新创企业会在现有的基础上通过探索式创业学习获取更多与之相关的知识,以优化现有的决策和行动,及时弥补现有的损失,并佐以利用式创业学习来创造有利于新创企业生存和发展的惯例。对于新创企业而言,在资源约束的条件下,应当根据所处情境有所侧重的选择学习方式,并且能够根据实际情况及时转换和整合两种学习方式。

因此,根据上述观点,我们认为,创业学习是新创企业将新知识固化到组织内成为惯例的重要途径。利用式创业学习在新创企业对即兴行为结果的选择性保留的过程中,能够促进企业员工结合现有知识同化并利用即兴行为产生的新知识;探索式创业学习能够在惯例的形成过程中为新惯例添加新的元素,提供新的见解。故本文提出如下假设:

H2a:利用式创业学习在即兴行为与惯例的关系中起到中介作用;

H2b:探索式创业学习在即兴行为与惯例的关系中起到中介作用。

(三) 交互记忆系统的调节作用交互记忆系统指企业内获取和处理来自不同领域的信息知识的合作分工系统,使成员之间能够清楚地了解彼此所拥有的知识,并促进相互之间建立一种依存关系。TMS由专门化(Speciallization)、可信性(Credibility)和协调性(Coordination)三方面构成,专门化是指团队成员分别专注于给定任务不同方面的知识内容以及成员之间所拥有的知识资源的差异化程度;可信性反映了成员之间对彼此所提供的知识和信息表示信任的程度;协调性表明团队成员在执行任务时协同工作的能力(Lewis,2005;Li and Huang, 2013)。

如前所述,即兴行为是新创企业在应对突如其来的变化中,通过探索和尝试进行知识创造的过程(Miner et al., 2001),是新企业惯例的来源之一(马鸿佳等,2018)。而事实表明,新创企业处理知识的过程离不开组织系统的支撑。相关研究表明,TMS为新知识在企业内产生创造了条件(黄海艳、武蓓,2016);其对企业内知识整合、知识转移等过程也有促进作用(曲刚、李伯森,2011)。此外,在剧烈动荡的外部环境中,TMS通过促使团队成员相互了解并且信任彼此所擅长的领域(Ren and Argote, 2011),在时间压力下,有助于组织成员迅速响应外部环境变化,帮助新创企业激发即兴行为并提升即兴行为的有效性(Ren et al., 2006),继而加强即兴行为对惯例的影响。因此本文提出如下假设:

H3:TMS在即兴行为与惯例的关系中起到正向调节作用,即新创企业的TMS越强,即兴行为对惯例的促进作用越强。

此外,以往研究已经表明,在具有高水平TMS的组织中,成员可以通过专注于学习不同的信息来提升学习的效率和有效性(Argote and Miron-Spektor, 2011)。Li and Huang(2013)也指出通过鼓励组织成员之间的相互依赖和互动,TMS可以使成员更有效地检索和利用特定于任务的知识来进行利用式学习,并能够促进成员之间的探索式学习及时更新相关知识目录。因而,在TMS下,新创企业的利用式创业学习和探索式创业学习过程得以优化。那么,创业学习作为新创企业将新知识固化到组织内成为惯例的重要途径,当新创企业的TMS越强时,利用式创业学习和探索式创业学习在即兴行为和惯例之间的传导作用越强。由此推断,利用式创业学习和探索式创业学习在即兴行为与惯例的关系中的中介作用受到TMS的影响。因此,本文提出如下假设:

H4a:TMS正向调节利用式创业学习在新创企业即兴行为与惯例之间的中介作用,即新创企业的TMS越强,利用式创业学习在即兴行为与惯例之间的中介作用越强;

H4b:TMS正向调节探索式创业学习在新创企业即兴行为与惯例之间的中介作用,即新创企业的TMS越强,探索式创业学习在即兴行为与惯例之间的中介作用越强。

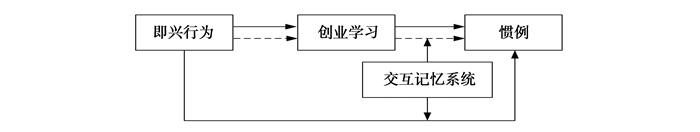

综上所述,本研究提出的假设模型,如图 1所示。

|

图 1 即兴行为与惯例:创业学习的中介作用和交互记忆系统的调节 |

本研究以新创企业为研究对象,借鉴Larraneta et al.(2012)的研究,将成立时间为8年及以内的企业作为研究样本。本文采用的是问卷调查的方式进行数据收集,问卷大多采用成熟的量表。为确保数据的有效性,避免由于专业术语、表达方式等原因引起歧义,我们采取了先背对背翻译再回译的方式以确保量表翻译无误。并且对问卷进行了试调研以确保被调研者能充分理解各个项目的意思,试调研的数据已从最终数据中剔除。正式调研采取的是线上和线下相结合的方式,通过线上定向发放问卷以及相关政府部门的协助下进行线下实地调研。最终,收回了382份样本数据,经统计,171份为新创企业数据,剔除随意填写和数据不全的无效问卷,最终得到有效问卷162份,样本分布于吉林省、辽宁省、北京市、广东省、江苏省、河北省等十多个省市,详细样本特征分布情况如表 1所示:

| 表 1 样本数据特征分布情况(N=162) |

本文对主要采用Likert 5点量表对变量进行测量,其中1表示“完全不符合”,5表示“完全符合”。

1.即兴行为

借鉴并改造Vera and Crossan(2005)开发的即兴行为量表,由于用于中国情境下新创企业即兴行为的测量,因此通过探索性因子分析,剔除了因子载荷值低于0.6的不良题项,得到了7个项目用于测量新创企业即兴行为。

2.创业学习

本文借用由Atuahene-Gima开发、吴岩(2014)修改的创业学习量表。通过探索性因子,获得关于创业学习5个题项,分别展现了探索式创业学习和利用式创业学习两个维度。

3.惯例

借鉴并修改了徐萌、蔡莉(2016)开发的组织惯例的测量量表,其从显性和隐性两个方面对惯例进行测量,符合本文对惯例的研究目标,剔除不良项目后获得了10个题项。

4.交互记忆系统

关于TMS的测量,借鉴Lewis(2003)开发的量表,通过探索性因子分析,剔除不良题项,最终获得12个项目,分别从专门化、可信性和协调性三个维度测量TMS。

5.控制变量

在控制变量方面,根据先前学者们的研究,本文选取企业年龄、企业规模、问卷填写人的创业经验以及行业特征作为控制变量。其中,企业年龄以分类变量进行衡量,3年以内的企业年龄值为1,其余为2;创业经验以曾经是否有过创业经历进行衡量,有过创业经历取值为1,否则为0;企业规模以企业人数的自然对数来衡量;企业的行业特征从是否属于高科技行业进行划分,若企业所处行业为高科技行业取值为1,否则取值为0。

(三) 数据同源性检验同源性检验。由于问卷所有项目均由一人填写,尽管在调研过程中尽可能地强调数据的保密性、匿名性以及仅用于学术研究,但仍可能产生同源性偏差。因此,采用Harman单因素检验法对所有变量的项目进行未旋转的探索性因子分析(Podsakoff et al., 2003),结果显示,第一个因子的方差解释度为28.55%,低于50%,数据不存在同源性偏差问题。

四、实证结果与分析本文主要采用SPSS24.0和Amos22.0对数据进行信效度检验、描述性统计与相关性分析、多元线性回归分析。

(一) 信度与效度检验对量表测量的信度、效度进行检验。如表 2所示,信度方面,所有变量测量项目的Cronbach’s α值介于0.779和0.813之间,均大于0.70;CR值在0.891和0.942之间,均大于0.6,均表明本研究的测量具有足够的信度。在效度方面,五个主要变量的KMO值均大于0.7(P<0.001),且所有量表的因子载荷值处于0.601和0.897之间;所有变量的平均提取方差(AVE)的估计值均高于0.50,且平方根值大于此变量与其他变量之间的相关系数(见表 4),因此,我们的测量具有良好的聚合效度和区分效度。

| 表 2 信度与效度分析 |

| 表 3 各变量的验证性因子分析 |

| 表 4 主要变量的描述性统计与相关性分析 |

验证性因子分析结果如表 3所示,各变量的卡方值(χ2)与自由度(df)之比均介于1和3之间,且其GFI和CFI的值大于0.9,其他各项拟合度指标也均在可接受的范围内。综上,本研究的测量具有良好的信度和效度。

(二) 描述性统计及相关分析对变量进行描述性统计分析,结果如表 4所示,即兴行为与惯例显著正相关(r=0.440,p<0.001),初步支持了研究假设1;即兴行为与利用式创业学习和探索式创业学习均显著正相关,利用式创业学习、探索式创业学习与惯例之间的相关性也都显著,为假设2提供了初步支持。TMS与即兴行为、利用式创业学习、探索式创业学习和惯例均在显著性水平α=0.001的情况下正相关,表明TMS在即兴行为与惯例关系中的作用需要被关注。

(三) 假设检验本文通过SPSS24.0利用多元线性回归的分析方法对研究假设进行了检验,结果如表 5、表 6所示。为避免多重共线性的影响, 调节效应检验中对数据进行了中心化处理,各模型的方差膨胀因子(variance inflation factor, VIF)验证结果表明各模型VIF均小于2,不存多重共线性问题。

| 表 5 主效应及中介效应检验结果表 |

| 表 6 调节效应检验结果表 |

1.主效应检验

为了验证假设1,构建多元线性回归模型(见模型1、模型2),模型2表示新创企业即兴行为对惯例有显著的正向影响(β=0.485,p<0.001),△R2=0.215,F=11.105(P<0.001),因此,假设1得到了支持。

2.中介效应检验

遵循温忠麟、叶宝娟(2014)提出的逐步回归法分别对利用式创业学习(H2a)和探索式创业学习(H2b)在即兴行为和惯例关系中的中介作用进行检验,结果如表 5所示。

利用式创业学习的中介作用。具体步骤如下:(1)检验即兴行为对惯例的直接影响:模型2表明,即兴行为对惯例有显著的正向影响;(2)检验即兴行为对利用式创业学习的影响:即兴行为对利用式创业学习有积极影响(β=0.526,p<0.001)(模型4);(3)检验利用式创业学习与惯例之间的关系:利用式创业学习对惯例具有显著的正向影响(β=0.475,p<0.001)(模型5)。综合上述结果,即利用式创业学习在即兴行为和惯例关系中有中介作用,且结合模型6,结果显示利用式创业学习在即兴行为与惯例之间起着部分中介作用,中介效应值为0.197,利用式创业学习的中介效应占总效应的40.6%,支持H2a。

探索式创业学习的中介作用。同理,构建模型7、模型8、模型9和模型10,结果表明,即兴行为对探索式创业学习具有显著的正向影响(β=0.653,p<0.001)(模型8);探索式创业行为对惯例具有显著的正向影响(β=0.304,p<0.001)(模型9),因而探索式创业学习在即兴行为和惯例之间起着中介作用,H2b得到了验证,且探索式创业学习在即兴行为和惯例的关系中起到部分中介作用,中介效应值为0.144,占总效应的29.7%。

3.调节效应检验。

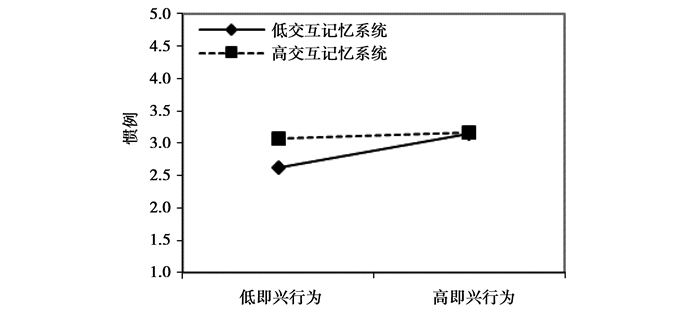

TMS在即兴行为与惯例的关系中的调节效应。结果如模型11、12所示(见表 6),从模型11到模型12,R2变化显著(△R2=0.107,p<0.001),但即兴行为与TMS的交互项对惯例是显著的负向影响(β=-0.488,p<0.001),此结果与假设3相背,因而拒绝H3。

为了更形象的说明TMS的调节效应,根据Aiken and West(1991)所推荐的方法绘制了调节效应图。图 2展示了TMS在即兴行为与惯例的关系中的调节效应。如图所示,无论TMS强或者弱,即兴行为对惯例均有显著的正向影响。但是在强TMS的情况下,直线斜率略低于在弱TMS的情况下的直线斜率。这说明在弱TMS下,即兴行为对惯例的影响更强一些。

|

图 2 交互记忆系统在即兴行为与惯例的关系中的调节效应 |

TMS对创业学习(利用式创业学习、探索式创业学习)中介效应的调节作用。根据温忠麟、叶宝娟(2014)提出的对有调节的中介模型(moderated mediation model)的检验步骤,做了以下检验(见表 6):在验证TMS调节利用式创业学习的中介作用的检验中,首先验证了TMS是否调节即兴行为与利用式创业学习之间的关系,结果如模型4、13、14所示,TMS在即兴行为和利用式创业学习的关系中不存在调节效应。接着,在模型6的基础上纳入TMS(见模型15),继而纳入利用式创业学习和TMS的交互项(见模型16),模型16显示有交互项后,利用式创业学习对惯例的影响仍然显著(β=0.345,P<0.001),且交互项对惯例具有显著的影响(β=-0.316,P<0.001),因此,利用式创业学习的中介效应受到TMS的调节,但是交互项与惯例之间存在显著的负向关系,因此拒绝了H4a。同理,验证探索式创业学习的中介作用是否受到TMS的调节。结果如模型8、17、18、19和模型20所示,TMS在即兴行为和探索式创业学习的关系中不存在调节效应(模型18),因而在模型19和20中不需要纳入自变量和调节变量的交互项,最后结果显示,探索式创业学习(β=0.201,P<0.001)以及探索式创业学习和TMS的交互项(β=-0.191,P<0.01)对惯例均有显著的影响,因此探索式创业学习的中介效应受到TMS的调节, 但由于负向关系,因此拒绝了H4b。

五、讨论与启示 (一) 结果讨论在新兴经济背景下,环境表现为高度的动态性和变化的频繁性(买忆媛等,2015),如何应对环境的变化对企业的生存和发展至关重要,对新创企业更是如此。在动荡环境下,“即兴”作为创业过程中频发的一种普遍行为,已成为创业研究中的热点议题。而对于惯例,学者们已经开始意识到其在新创企业中的重要性,开始关注惯例在创业研究和创业实践中的价值(许晖、王琳,2016;Lin et al., 2017)。“惯例”作为组织内部的一个核心要素,能够使组织活动具有可重复性和可靠性,进而使得企业在多变复杂的环境下保持相对的稳定,是企业能够“以不变应万变”得以存活的关键。先前学者主要集中于对组织中已经存在的惯例的研究,而很少有人验证惯例的出现(Bapuji et al., 2012),关于创业企业如何形成惯例的研究也很少,而且没有明确企业管理和互动在促进惯例化方面的作用(Lin et al., 2017)。因而,本文基于创业情境的独特视角,通过162份新创企业样本首次考察了新创企业即兴行为、创业学习和惯例三者之间的关系,并检验了TMS在其中扮演的角色。研究结果表明:

(1) 新创企业的即兴行为能够显著地正向影响惯例。即兴行为与惯例的关系大致呈现出两种观点:一种是基于Moorman and Miner(1998)论述,认为即兴行为是在应对意料之外事件时对现有计划和惯例的偏离(Vera and Crossan, 2005);另一种则还认为即兴行为促使了惯例的形成、修改或变更(Parida et al., 2013;Gross, 2014; 马鸿佳等,2018)。但是到目前为止上述两种观点均缺乏实证的检验。本研究进一步通过实证的方法证实了后者关于即兴行为和惯例之间的关系,认为新创企业“频发”的即兴行为有利于促进惯例的形成。

(2) 利用式创业学习和探索式创业学习分别在即兴行为和惯例的关系中发挥着中介作用,此结论不仅证实了先前学者们的观点:学习是影响惯例的核心要素,学习能够促进惯例的更新(徐萌、蔡莉,2016;高洋等,2017),还验证了即兴行为对惯例的影响路径。本文指出知识是惯例的基本属性(徐萌、蔡莉,2016),即兴行为是“试错”创造知识的过程(Miner et al., 2001),因而创业学习有助于将即兴行为的结果转化为惯例。此结论与Crossan et al.(2005)认为“通过组织即兴的出现,企业可以对外部变化做出即时响应,重新分配资源和角色,并通过学习获得新知识”的观点以及Vendelø(2009)和Valaei et al.(2017)所认为“即兴创作也可以被视为学习的输入”的观点相一致。具体而言,在惯例的形成过程中,新创企业通过利用式创业学习不仅能够迅速掌握新规则、新技能、新行动方式,还能对企业现有知识进行精炼和深化,促进其对新旧知识的融会贯通。即兴行为的发生意味着新的变化在企业内产生了,探索式创业学习使企业员工能够主动获取与该变化相关的知识与信息,可以避免对已有经验、技术和知识的“路径依赖”的困境,从而提升新创企业对机会的识别与感知能力,提高组织的柔性和市场应变能力。

(3) TMS在即兴行为与惯例的关系中具有显著的负向调节作用,同时TMS负向调节创业学习(利用式创业学习、探索式创业学习)的中介作用。此结论与本文的理论假设相反,究其原由可能在于我们的理论假设默认了有效TMS的前提条件——企业内员工不会故意地隐藏知识(Connelly et al., 2012)。相关研究表明,企业内的知识隐藏(Knowledge Hiding)会严重影响TMS的有效性,但是情感信任和认知信任会对TMS产生积极影响(李浩、黄剑,2018)。而本文以新创企业为研究对象,新创企业成立时间较短,员工对企业的情感信任和认知信任基础薄弱,与此同时,新创企业由于“新”的特点,其生存本身充满着风险,这在一定程度上影响着企业成员对企业发展的信心,进而影响企业成员在与他人的合作中是否会隐藏相关知识,因而对于新创企业而言无法快速形成一个完整有效的TMS。进一步地,从企业的生命周期视角进行分析,随着企业的成长,TMS被逐渐完善。同时,企业的成立时间越长,惯例会越来越稳定(徐萌、蔡莉,2016),即兴行为的频率也会逐渐降低(马鸿佳等,2018),因而即兴行为对惯例的作用会逐渐较弱。但是在新创企业成立初期,由于即兴行为频发,以及企业内缺乏足够的惯例,此时即兴行为对惯例具有较强的影响。由此可以得到的是,在低TMS下,即兴行为对惯例的影响更强一些,此结果与数据的分析一致。因而,TMS在即兴行为与惯例的关系中所表现出的负向调节作用可能是因为截面数据所导致的,因此,TMS在新创企业惯例形成中的作用还需采用纵向数据进一步进行验证。

(二) 理论贡献在“新兴加转型”的中国情境下,居高不下的失败率一直是新创企业所面临的重要问题。即兴行为能够有效地应对意料之外的事件,从而帮助新创企业生存,而惯例有助于企业维持稳定,以不变应万变。本文首次实证检验了新创企业即兴行为与惯例之间的关系,并检验了创业学习、TMS在其中所扮演的角色。研究结论不仅揭示了即兴行为对惯例的影响路径,还具有重要的理论意义。

首先,惯例作为企业生存和发展所需要的重要的知识资源,本文通过验证即兴行为与惯例之间的关系及其作用机制,为打开即兴行为与绩效之间关系的“黑箱”奠定了基础。在以往的研究中,学者们对即兴行为本身没有好坏之分的本质已经达成共识,这就意味着即兴行为可能对企业绩效产生好的影响也可能产生坏的影响,那么即兴行为究竟会如何影响企业绩效,本文的结论为此提供了解释途径。本文证实了即兴行为直接对惯例产生正向影响。而惯例被认为是组织能力的最基本的单位和基石(Winter,2003),能力又是企业发展的核心要素。因此,探讨即兴行为对惯例形成的影响对后续研究具有一定的理论贡献。

其次,本研究通过将即兴行为、创业学习和惯例放在同一研究框架下进行探讨,在揭示即兴行为在新创企业内的价值实现路径的同时,不仅从理论上回答了在快速变化的环境下新创企业应该如何管理即兴行为,还对惯例的形成的理论基础做出了贡献。同时,通过探讨即兴行为如何推动新创企业的创业学习过程,以形成有助于新创企业在未来长期经营发展所需要的惯例,为新创企业在动荡的环境压力下提供了一种可参照的行动学习模式,对在创业情境下的行动学习理论有所发展。

第三,本研究发现了TMS在即兴行为与惯例的关系中具有负向调节效应,此发现为创业情境下TMS的研究具有一定的理论贡献。研究结果表明新创企业不能因为过度强调TMS的构建而造成资源浪费。新创企业的主要目的是尽快形成惯例,以发展企业能力,从而形成竞争优势,在激烈的竞争中得以生存。但是,形成一个完整有效的TMS需要耗费一定的时间、精力,新创企业“小而新”的特点导致其员工对企业及员工之间的信任基础不够牢固,使其注定无法快速形成有效的TMS,而不完整的TMS会为新创企业的发展带来不利的影响,因而这启示面临资源约束困境的新创企业要合理进行资源配置。

(三) 实践意义本文的研究结论对于“新兴加转型”的中国背景下新创企业的生存和发展具有重要的启示意义。

第一,即兴和规划被认为是战略发展的两种方法(Hughes et al., 2018),即兴行为受到了越来越多的重视,正如Baker et al.(2003)和Hu et al.(2018)所言,即兴创作不仅是解决突发问题的有效手段,而且对于企业的长期生存和发展也是至关重要的。因而,本文通过探究新创企业即兴行为对惯例的影响,证实了创业情境下即兴行为的重要性,有助于启发新创企业管理者管理和识别有效的即兴行为。同时,管理者有责任规范、强化和调整企业内员工的个人行为,使之与组织目标相一致,从而优化那些随着时间推移可能会影响组织惯例的即兴行为。

第二,有助于启发管理者在企业内建立合适的学习机制。将有效的即兴行为转化为惯例离不开企业内的集体规范和良好的沟通。将即兴行为的结果选择性的在企业内保留是一种深度学习的形式,一定程度上它取决于组织环境(Liu et al., 2018)。当保留过程发生在信息丰富且连贯的组织环境中时,这种保留过程可以更好地转化为增强的创新能力(Baker et al., 2003)。因而建立适当学习机制有助于新创企业更好的利用即兴行为和提升企业创新、创造能力。

第三,探究新创企业惯例的形成机理,有助于启发创业者和创业团队在创业过程中从惯例的视角来思考企业的生存和发展问题,通过建立适合企业发展的惯例,从而提升创业者经营管理效率,有针对性地建立和管理企业的竞争优势。

(四) 研究局限性以及展望这项研究存在一定的局限性,但这也为未来的研究提供了机会。首先,小样本量所导致的局限性。我们通过为期5个月的调研仅获得了162份有效样本,原因是针对新创企业的调查能接触到的总体有限。其次,我们的研究采用的是截面数据,无法从采用横断数据的研究中判断因果关系。第三,数据仅来自一个国家(中国)的受访者样本。因此,目前的研究结果可能缺乏对其他国家或其他文化背景的普遍性。最后,最终的结果变量(例如,公司绩效)不包括在我们的研究模型中。因此,即兴行为、惯例和绩效之间的复杂关系是未知的。

这项研究也为未来的研究提供了机会。首先,基于创业情境,研究影响新创企业即兴行为的相关因素。虽然现有研究已经存在大量探讨即兴行为影响因素的文献,时间压力(Moorman and Miner, 1998)、实验文化、实时信息(Vera and Crossan, 2005)、组织风险承担(Hodgkinson et al., 2016)等,但是在创业情境下,新创企业即兴行为的影响因素还有待进一步验证。其次,可能存在其他潜在影响新创企业即兴行为和惯例关系的变量。未来的研究可能会延伸目前的研究,在即兴行为和惯例之间的关系中探索更多变量(如环境动荡性、创业者自我效能感)。第三,未来的研究可以在更广泛的整合框架内考察新创企业即兴行为、惯例与创业绩效之间的关系。第四,企业所采取的即兴行为频次会随着企业成长而逐渐减少(马鸿佳等,2018),在此条件下,即兴行为对惯例的作用也会随着企业的成长发生改变,因此,未来的研究可以对比创业情境和非创业情境下即兴行为对惯例的作用机理。最后,未来的研究可以考虑采用案例分析或者利用纵向数据研究的方法进一步探讨本研究所涉及的变量之间的因果关系以及相互作用。

| [] |

陈燕妮、王重鸣, 2015, “创业行动学习过程研究——基于新兴产业的多案例分析”, 《科学学研究》, 第 3 期, 第 419-431 页。 |

| [] |

程松松、董保宝、杨红、秦慧颖, 2019, “组织即兴、资源整合与新创企业绩效”, 《南方经济》, 第 3 期, 第 54-70 页。 |

| [] |

高闯、陈彦亮, 2012, “基于认知视角的企业惯例演化研究”, 《软科学》, 第 7 期, 第 107-112 页。 |

| [] |

高洋、葛宝山、蒋大可, 2017, “组织学习、惯例更新与竞争优势之间的关系——基于不同环境不确定水平的研究”, 《科学学研究》, 第 9 期, 第 1386-1395 页。 |

| [] |

葛宝山、王浩宇, 2017, “资源整合、创业学习与创新研究”, 《南方经济》, 第 3 期, 第 57-70 页。 |

| [] |

黄海艳、武蓓, 2016, “交互记忆系统、动态能力与创新绩效关系研究”, 《科研管理》, 第 4 期, 第 68-76 页。 |

| [] |

李浩、黄剑, 2018, “团队知识隐藏对交互记忆系统的影响研究”, 《南开管理评论》, 第 4 期, 第 134-147 页。 |

| [] |

林海芬、于泽川、王涛, 2017, “基于惯例的组织创新持续内生机理研究评述”, 《研究与发展管理》, 第 1 期, 第 127-138 页。 |

| [] |

马鸿佳、吴娟、郎春婷, 2018, “新创企业即兴行为到惯例的形成机理:基于创业学习视角”, 《外国经济与管理》, 第 11 期, 第 116-128 页。 |

| [] |

买忆媛、叶竹馨、陈淑华, 2015, “从'兵来将挡, 水来土掩'到组织惯例形成——转型经济中新企业的即兴战略研究”, 《管理世界》, 第 8 期, 第 147-165 页。 |

| [] |

曲刚、李伯森, 2011, “团队社会资本与知识转移关系的实证研究:交互记忆系统的中介作用”, 《管理评论》, 第 9 期, 第 109-118 页。 |

| [] |

单标安、于海晶、费宇鹏, 2017, “创业激情对新企业成长的影响研究——创业学习的中介作用”, 《南方经济》, 第 8 期, 第 84-99 页。 |

| [] |

王迎军、韩炜, 2011, “新创企业成长过程中商业模式的构建研究”, 《科学学与科学技术管理》, 第 9 期, 第 51-58 页。 |

| [] |

温忠麟、侯杰泰、张雷, 2005, “调节效应与中介效应的比较和应用”, 《心理学报》, 第 2 期, 第 268-274 页。 |

| [] |

温忠麟、叶宝娟, 2014, “中介效应分析:方法和模型发展”, 《心理科学进展》, 第 5 期, 第 731-745 页。 |

| [] |

吴岩, 2014, “创业团队的知识异质性对创业绩效的影响研究”, 《科研管理》, 第 7 期, 第 84-90 页。 |

| [] |

徐萌、蔡莉, 2016, “新企业组织学习对惯例的影响研究——组织结构的调节作用”, 《管理科学》, 第 6 期, 第 93-105 页。 |

| [] |

许晖、王琳, 2016, “知识进化、惯例演化下的国际新创企业组织能力提升——以天士力国际营销控股有限公司为例”, 《科学学与科学技术管理》, 第 7 期, 第 104-117 页。 |

| [] |

杨虎涛, 2007, “企业惯例演化理论评述”, 《经济学动态》, 第 6 期, 第 89-93 页。 |

| [] |

叶竹馨、买忆媛、王乐英, 2018, “创业企业即兴行为研究现状探析与未来展望”, 《外国经济与管理》, 第 4 期, 第 16-29+55 页。 |

| [] |

张玉利、田新, 2010, “创业者风险承担行为透析——基于多案例深度访谈的探索性研究”, 《管理学报》, 第 7 期, 第 82-90 页。 |

| [] |

张默、任声策, 2018, “创业者如何从事件中塑造创业能力?——基于事件系统理论的连续创业案例研究”, 《管理世界》, 第 11 期, 第 134-149+196 页。 |

| [] |

Adomako S., Opoku R.A., Frimpong K., 2018, "Entrepreneurs' Improvisational Behavior and New Venture Performance:Firm-level and Institutional Contingencies". Journal of Business Research, 83, 10–18.

DOI:10.1016/j.jbusres.2017.10.006 |

| [] |

Aiken L.S., West S.G., 1991, Multiple Regression:Testing and Interpreting Interaction, ewbury Park, CA: Sage Press.

|

| [] |

Argote L., Miron-Spektor E., 2011, "Organizational Learning:From Experience to Knowledge". Organization Science, 22(5), 1123–1137.

DOI:10.1287/orsc.1100.0621 |

| [] |

Atuahene-Gima K., Murray J.Y., 2007, "Exploratory and Exploitative Learning in New Product Development:A Social Capital Perspective on New Technology Ventures in China". Journal of International Marketing, 15(2), 1–29.

|

| [] |

Baker T., Miner A.S., Eesley D.T., 2003, "Improvising Firms:Bricolage, Account Giving and Improvisational Competencies in the Founding Process". Research Policy, 32(2), 255–276.

DOI:10.1016/S0048-7333(02)00099-9 |

| [] |

Bapuji H., Hora M., Saeed A.M., 2012, "Intentions, Intermediaries, and Interaction:Examining the Emergence of Routines". Journal of Management Studies, 49(8), 1586–1607.

DOI:10.1111/j.1467-6486.2012.01063.x |

| [] |

Best S., Gooderham P., 2015, "Improvisation:A Legitimate Strategy in the Face of Adversity". Small Enterprise Research, 22(1), 49–68.

DOI:10.1080/13215906.2015.1017871 |

| [] |

Connelly C.E., Zweig D., Webster J, Trougakos J.P., 2012, "Knowledge Hiding in Organizations". Journal of Organizational Behavior, 33(1), 64–88.

DOI:10.1002/job.737 |

| [] |

Crossan M., Cunha M.P.E, Vera D., Cunha J., 2005, "Time and Organizational Improvisation". Academy of Management Review, 30(1), 129–145.

DOI:10.5465/amr.2005.15281441 |

| [] |

Cunha M.P.E, Clegg S., Rego A., et al., 2014, "Organizational Improvisation:From the Constraint of Strict Tempo to the Power of the Avant-Garde". Creativity and Innovation Management, 23(4), 359–373.

DOI:10.1111/caim.12076 |

| [] |

Deken F., Carlile P.R., Berends H., et al., 2016, "Generating Novelty Through Interdependent Routines:A Process Model of Routine Work". Organization Science, 27(3), 659–677.

DOI:10.1287/orsc.2016.1051 |

| [] |

Feldman M.S., Pentland B.T., 2003, "Reconceptualizing Organizational Routines as a Source of Flexibility and Change". Administrative Science Quarterly, 48(1), 94–118.

|

| [] |

Gebauer H., Worch H., Truffer B., 2012, "Absorptive Capacity, Learning Processes, and Combinative Capabilities as Determinants of Strategic Innovation". European Management Journal, 30(1), 57–73.

DOI:10.1016/j.emj.2011.10.004 |

| [] |

Gross U., 2014, "Fighting the Fire:Improvisational Behavior During the Production Launch of New Products". International Journal of Operations and Production Management, 34(6), 722–749.

DOI:10.1108/IJOPM-08-2012-0306 |

| [] |

Hmieleski K.M., Corbett A.C., Baron R.A., 2013, "Entrepreneurs' Improvisational Behavior and Firm Performance:A Study of Dispositional and Environmental Moderators". Strategic Entrepreneurship Journal, 7(2), 138–150.

DOI:10.1002/sej.1143 |

| [] |

Hodgkinson I.R., Hughes P., Arshad D., 2016, "Strategy Development:Driving Improvisation in Malaysia". Journal of World Business, 51(3), 379–390.

DOI:10.1016/j.jwb.2015.07.002 |

| [] |

Hu L., Gu J., Wu J., et al., 2018, "Regulatory Focus, Environmental Turbulence, and Entrepreneur Improvisation". International Entrepreneurship and Management Journal, 14(1), 129–148.

DOI:10.1007/s11365-017-0446-7 |

| [] |

Hughes P., Hodgkinson I.R., Arshad D., et al., 2018, "Planning to Improvise? The Role of Reasoning in the Strategy Process:Evidence from Malaysia". Asia Pacific Journal of Management, 35(2), 449–470.

DOI:10.1007/s10490-017-9524-1 |

| [] |

Larraneta B, Zahra S.A., González J.L.G., 2012, "Enriching Strategic Variety in New Ventures through External Knowledge". Journal of Business Venturing, 27(4), 401–413.

DOI:10.1016/j.jbusvent.2011.11.004 |

| [] |

Lewis K., 2003, "Measuring Transactive Memory Systems in the Field:Scale Development and Validation". Journal of Applied Psychology, 88(4), 587–604.

|

| [] |

Lewis K., Lange D., Gillis L., 2005, "Transactive Memory Systems, Learning, and Learning Transfer". Organization Science, 16(6), 581–598.

DOI:10.1287/orsc.1050.0143 |

| [] |

Leybourne S., Kennedy M., 2015, "Learning to Improvise, or Improvising to Learn:Knowledge Generation and 'Innovative Practice' in Project Environments". Knowledge and Process Management, 22(1), 1–10.

DOI:10.1002/kpm.1457 |

| [] |

Li Y., Huang J., 2013, "Exploitative and Exploratory Learning in Transactive Memory Systems and ProjectPerformance". Information and Management, 50(6), 304–313.

DOI:10.1016/j.im.2013.05.003 |

| [] |

Lin H., Murphree M., Li S., et al., 2017, "Emergence ofOrganizational Routines in Entrepreneurial Ventures". Chinese Management Studies, 11(3), 498–519.

DOI:10.1108/CMS-05-2017-0130 |

| [] |

Liu Y., Lv D., Ying Y., Arndt F., Wei J., 2018, "Improvisation for Innovation:The Contingent Role of Resource and Structural Factors in Explaining Innovation Capability". Technovation, 74-75, 32–41.

DOI:10.1016/j.technovation.2018.02.010 |

| [] |

March J.G., 1991, "Exploration and Exploitation in Organizational Learning". Organization Science, 2(1), 71–87.

DOI:10.1287/orsc.2.1.71 |

| [] |

Mcknight B., Bontis N.E., 2002, "Improvisation:Collaborative Groupware Technology Expands the Reach and Effectiveness of Organizational Improvisation". Knowledge and Process Management, 9(4), 219–227.

DOI:10.1002/kpm.154 |

| [] |

Miller K.D., Pentland B.T., Choi S., 2012, "Dynamics of Performing and Remembering Organizational Routines". Journal of Management Studies, 49(8), 1536–1558.

DOI:10.1111/j.1467-6486.2012.01062.x |

| [] |

Miner A.S., Bassoff P., Moorman C., 2001, "Organizational Improvisation and Learning:A Field Study". Administrative Science Quarterly, 46(2), 304–337.

DOI:10.2307/2667089 |

| [] |

Moorman C., Miner A.S., 1998, "Organizational Improvisation and Organization Memory". The Academy of Management Review, 23(4), 698–723.

DOI:10.5465/amr.1998.1255634 |

| [] |

Parida V., Wincent J., Kohtamäki M., 2013, "Offshoring and Improvisational Learning:Empirical Insights into Developing Global R and D Capabilities". Industry and Innovation, 20(6), 544–562.

DOI:10.1080/13662716.2013.833373 |

| [] |

Podsakoff P.M., MacKenzie S.B., Lee J., Podsakoff N.P., 2003, "Common Method Biases in Behavioral Research:A Critical Review of the Literature and Recommended Remedies". Journal of Applied Psychology, 88(5), 879–903.

DOI:10.1037/0021-9010.88.5.879 |

| [] |

Ren Y., Carley K.M., Argote L., 2006, "The Contingent Effects of Transactive Memory:When Is It More Beneficial to Know What Others Know?". Management Science, 52(5), 671–682.

DOI:10.1287/mnsc.1050.0496 |

| [] |

Ren Y., Argote L., 2011, "Transactive Memory Systems 1985-2010:An Integrative Framework of Key Dimensions, Antecedents, and Consequences". Academy of Management Annals, 5(1), 189–229.

DOI:10.5465/19416520.2011.590300 |

| [] |

Seo H., Chung Y., Yoon H.D., 2017, "R&D Cooperation and Unintended Innovation Performance:Role of Appropriability Regimes and Sectoral Characteristics". Technovation, 8, 28–42.

|

| [] |

Valaei N., Rezaei S., Emami M., 2017, "Explorative learning strategy and its impact on creativity and innovation". Business Process Management Journal, 23, 957–983.

DOI:10.1108/BPMJ-12-2015-0179 |

| [] |

Vendelø M.T., 2009, "Improvisation and Learning in Organizations-an Opportunity for Future Empirical Research". Management Learning, 40(4), 449–456.

DOI:10.1177/1350507609339684 |

| [] |

Vera D., Crossan M., 2005, "Improvisation and Innovative Performance in Teams". Organization Science, 16(3), 203–224.

DOI:10.1287/orsc.1050.0126 |

| [] |

Volz-Peacock M., Carson B., Marquardt M., 2016, "Action Learning and Leadership Development". Advances in Developing Human Resources, 18, 318–333.

DOI:10.1177/1523422316645884 |

| [] |

Vromen J.J., 2011, "Routines as Multilevel Mechanisms". Journal of Institutional Economics, 7(2), 175–196.

DOI:10.1017/S1744137410000160 |

| [] |

Winter S.G., 2003, "Understanding Dynamic Capabilities". Strategic Management Journal, 24(10), 991–995.

DOI:10.1002/smj.318 |

| [] |

Yi S., Knudsen T., Becker M.C., 2016, "Inertia in Routines:A Hidden Source of Organizational Variation". Organization Science, 27(3), 782–800.

DOI:10.1287/orsc.2016.1059 |

| [] |

Zahra S.A., Wright M., Abdelgawad S.G., 2014, "Contextualization and the Advancement of Entrepreneurship Research". International Small Business Journal, 32(5), 479–500.

DOI:10.1177/0266242613519807 |