经济行为偏好会在很大程度上影响决策者的行为选择,从而影响着个体乃至社会的经济活动及其结果。实证研究发现,风险偏好影响着诸如资本市场的风险投资、教育投资以及职业选择(Meier and Sprenger, 2010, 2013);在社会互动情景中,社会偏好(利他、互惠以及信任)影响着个体与社会层面的合作行为水平,进而影响着市场效率、贸易交易量以及经济发展水平(Knack and Keefer, 1997)。近年来,国内外学者已经开始关注并研究人们行为偏好的形成过程以及影响因素(Cameron et al., 2013; 何浩然、徐慧,2017; Cherry et al., 2002; Alan et al., 2017; 董志强、赵俊, 2019;Sutter and Kocher, 2013)。这些研究有助于人们理解个体在行为偏好、行为选择以及结果上的差异性,这对于干预行为政策的制定具有指导意义。除了社会身份、规范、声誉形象、学校与同伴等因素,一些学者认为家庭背景也是影响行为偏好的重要因素(Alan et al., 2017)。也有一些学者研究行为偏好的家庭代际影响(Cipriani et al., 2007; Dohmen et al., 2012)、遗传基因对于信任与利他行为偏好的影响(Cesearini, 2008, 2009; Wallace et al., 2007)。可是,一些实证研究发现,在控制了出生顺序后,其他家庭因素对人们行为以及结果的影响并不显著(Black et al., 2005; Conley and Glauber, 2006)。因此,本文研究的问题是:作为社会科学研究中的重要家庭背景指标,出生顺序和子女性别结构是否会影响人们的行为偏好以及行为结果呢?又会产生什么样的影响呢?

经济行为偏好分类繁多,例如时间偏好、风险偏好、合作偏好、竞争偏好等。实验研究表明,信任水平会影响个人或团体的合作程度甚至是社会风气,风险偏好和竞争偏好会影响人们的职业选择和风险投资等,这些经济偏好是影响个人、社会经济活动的重要因素。现有文献中针对中国非独生子女信任、风险和竞争偏好方面的实证研究较少,还需要更多的研究补充。基于以上研究背景,本文运用实验室实验方法,以浙江工业大学本科生为被试,研究了子女的出生顺序以及子女性别结构对信任行为、风险偏好以及竞争偏好的影响。随着我国二胎政策的推行,越来越多的家庭会呈现多子女的状态,作为未来社会经济活动的重要参与者,这些孩子的经济偏好和行为特征会对社会造成不可忽视的影响。研究多子女家庭中人们的行为偏好具有一定的现实意义,它能让我们更好的理解未来劳动主体的经济行为特征和结果,便于结合全面实行的二胎政策来调整教育方案和促进经济发展。出生顺序和子女性别结构是人们身上一种独特的家庭背景特征,可能会因为文化赋予它的独特意义而成为个体进入社会的优势条件或障碍。比如,在中国家庭里,子女的排序和性别差异不仅影响父母对孩子的管教方式与期望,也真实地影响了资源的分配。自古以来,无论是皇嗣的选择、爵位的传承还是普通人家的财产分割,基本上都遵循长子为先的分配原则(俞国良、池丽萍,2008;Hrdy and Judge, 1993),现代的中国家庭仍然倾向于将大份额的资产留给男性。在中国特有的文化背景下,以中国学生为被试研究出生顺序对于行为偏好的影响具有重要的学术意义,可以丰富与发展有关出生顺序效应的相关理论与实证研究。通过对现有文献的梳理,本文认为关于出生效应的研究主要集中于资源稀释、社会学习和角色同化等理论,研究焦点在于出生顺序对子女教育(Blake, 1989; 张月云、谢宇, 2015; 罗凯、周黎安, 2010;Cho, H., 2011)、就业创业倾向(Vladasel, 2018)、智力与认知能力(Zajonc and Markus, 1975; Downey et al., 2015)等方面。然而,关于出生顺序对行为偏好影响的研究并不多,尤其缺乏相关的实验室研究。在现有的被试行为偏好差异性的经济实验研究中(Gneezy et al., 2003, 2009; Dohmen et al., 2010; Sutter et al., 2013),针对中国被试行为偏好的研究较少,尤其是针对不同出生顺序、性别结构的行为研究更是寥寥无几。在中国特殊文化背景下利用经济学实验,研究家庭内部结构对经济行为偏好的影响也是本文的创新所在。本文研究有利于深化人们对于决策者的经济行为偏好差异性以及影响因素的理解。

本文其余部分的结构是:第二部分将对出生顺序与行为偏好的相关文献进行简要评述,尝试分析出生顺序和子女性别结构对行为偏好的影响机制,在此基础上力图提出相应假设;第三部分交代了本文的实验设计与三个实验任务;第四部分是数据分析,对被试三种行为偏好进行了描述性统计与计量模型分析;第五部分是论文的最后部分,针对实验研究结论进行总结并提出未来的研究方向。

二、相关文献与行为预测在逻辑上,研究出生顺序对于行为偏好的影响,是因为一些学者认为家庭因素是影响行为偏好的重要因素。关于家庭因素对行为偏好的影响,现有研究着重于代际与基因遗传对行为偏好的影响(Cipriani et al., 2007; Wallace et al., 2007;Dohmen et al., 2012; Cesearini et al., 2008, 2009)。这些研究发现,家庭代际与遗传因素的确会对后代行为偏好产生影响,但是这些研究没有涉及出生顺序对行为偏好的影响,并且一些实证研究发现,在控制了出生顺序后,其他家庭因素对人们行为以及结果的影响并不显著(Black et al., 2005; Conley and Glauber, 2006)。

为什么出生顺序会影响人们的行为选择以及行为结果呢?应该如何解释这种出生顺序效应?目前,出生顺序效应的实证研究主要基于资源稀释理论,研究出生顺序对决策者行为选择和长期结果的影响。比如:出生顺序对于孩子的教育水平(Black et al., 2005; Booth and Kee, 2008; Härkönen, 2014;罗凯、周黎安, 2010)、学习成绩(Downey, 1995; 张月云、谢宇, 2015)、收入水平与风险性行为等方面的影响(Black et al., 2016)。再比如:一些研究发现,后出生的孩子智商更低(Bjerkedal et al., 2007; Black et al., 2011)。然而,这些理论与实证研究存在两个方面的特点:第一、它们的实证研究结论并不一致。第二、截止目前,有关出生顺序以及子女的性别结构对行为偏好影响的研究依然少。如果要解释出生顺序对行为选择和长期结果的研究结论不一致的原因,在逻辑上,我们需要先分析出生顺序对于人们行为选择偏好的影响,因为行为选择偏好在相当程度上决定了行为选择和长期结果。

可是,出生顺序影响行为偏好的可能机制会是什么呢?研究该问题的文献非常少,结合现有文献,本文认为出生顺序以及子女的性别结构主要通过三种机制影响行为偏好:基于资源稀释理论,出生顺序影响父母资源在不同子女身上的分配,从而影响子女获取资源的竞争策略与竞争力,最终影响子女的竞争偏好以及其他行为偏好;子女间的互动与学习,降低行为偏好上的出生顺序效应;遗传基因导致的行为偏好上的出生顺序效应。对于第三种机制,它基于出生顺序效应的免疫反应理论,Cesearini et al.(2008, 2009)的开创性研究已经揭示遗传基因对于后代行为偏好的影响,不过,该类文献尚待结合遗传学或脑神经理论深入揭示遗传基因影响行为偏好上的出生顺序效应。因此,下文着力分析出生顺序影响行为偏好的前两种机制。

基于资源稀释理论,一个家庭的资源是有限的,孩子越多,每个孩子享受的资源就会相应减少。由于父母资源投入的先后、数量以及资源类型的差异,不同出生顺序下的子女会产生竞争偏好或态度上的差异。在美国的一项调查研究中,Price(2008)发现,在具有相似家庭背景和年龄阶段的孩子中,父母每天花在第一胎身上的时间要比花在第二胎孩子身上的时间多20%到30%。Sulloway (1996)认为,不同出生顺序下的子女会为了获取父母稀缺资源采用不同策略,从而导致心理上出现差异。因为年长,一胎的身体素质和认知能力都会优于二胎,具备更强的竞争力,长大成人的可能性也更大。一胎可能会更早进入繁殖阶段,从而缩短产生下一代的时间(Draper and Hames, 2000)。因此父母倾向于对一胎投入更多资源以提高适应性。不仅出生顺序会导致父母对子女的区别对待,子女性别结构也会影响父母的资源分配方式。在中国特殊的文化背景下,男性被当作一个家族的“血脉传承”,其父母会将有限的资源向男孩倾斜,女孩的资源则相应减少。家庭教育中,父母对待男孩与女孩的方式也不同。这种区别对待会强化孩子的性别社会角色,例如男性更好斗勇敢,女性更谨慎耐心,性格差异也会造成行为偏好上的差异。

社会学习和角色同化机制是出生顺序影响行为偏好的第二个可能机制,主要体现在子女成长过程中的学习和互动。在二胎的成长过程中,一胎经常充当代理父母的角色并发挥教育功能,从而同化兄弟姐妹之间的行为偏好。另外,社会学习也是形成子女间行为偏好的重要机制,孩子们倾向于学习与模仿兄弟姐妹的行为(Rust et al., 2000)。根据角色同化理论,Brim(1958)认为:混合性别结构下的子女更容易出现性别特征同化的趋势,比如,相对于同性结构,在混合结构中,女性会表现出更多的男性特征(竞争性或自信),而男性则会更具女性特征(友善或合作性)。因此,本文认为,与资源稀释理论强化出生顺序效应的作用不同,社会学习和角色同化机制会消弱出生顺序效应,减少一胎二胎行为偏好上的差异。

根据上述出生顺序对行为偏好的影响机制分析,本文将针对出生顺序对三种行为偏好的影响做一些预测。信任与可信任水平是在与他人策略互动下的行为偏好,主要通过人与人之间的交流互动体现,而资源稀释理论描述的是子女对有限资源的争夺,主要影响个体独立决策下的行为偏好。所以本文认为,在信任与可信任行为的出生顺序效应中,社会学习与角色同化机制将发挥着主要的作用。孩子们倾向于向兄弟姐妹学习,尤其是二胎会学习一胎的行为。Hardin(2001)研究发现,一胎的互惠水平或可信任水平一般会更高。二胎在成长过程中学习到一胎高水平的可信任行为,会对不确定性条件下的投资行为产生高回报的预期。因此,关于信任水平,本文可以预测二胎的信任水平与可信任水平要高于一胎。

另外,子女性别结构会影响社会学习与角色同化机制的过程,进而影响出生顺序对于信任与可信任行为的影响。基于社会角色理论研究,Buchan et al.(2008)发现:男性表现出更明显的工具性,在信任水平上显著高于女性,而在可信任水平方面,则是女性高于男性。在混合结构下,男性女性会互相学习和同化,形成男性“女性化”和女性“男性化”的趋势。因此,本文预测:相对于同性结构,混合结构下的女性则更容易受(男性)角色同化的影响,信任水平得到提高的同时可信任水平下降。相对于同性结构,混合结构下的男性则受到女性的影响,信任水平降低的同时可信任水平会提高。

对风险偏好的出生顺序效应,资源稀释、社会学习与角色同化机制两种机制会发挥不同的作用。本文认为,资源稀释机制主要在两个方面发挥作用:第一,子女的风险偏好受到父母的代际影响,并且影响程度与父母对子女的资源投入有关。比如:Kimball et al.(2009), Dohmen et al.(2012)和Zumbuehl et al.(2013)研究发现,成年被试的风险偏好或态度与他们的父母相关,Alan et al.(2017)在针对7~8岁儿童的研究中也得到了类似的结论。另外,有研究显示,随着年龄的增长,人们的风险偏好会降低(Sutter et al., 2019)。也就是说父母在生二胎时风险偏好是较低的,二胎会受到父母低风险偏好的影响,表现出的风险偏好就会低于一胎。第二,由于一胎会从父母身上获得更多的资源,这可能导致一胎保守的性格,而二胎更倾向于采用风险行为来争取机会与资源。比如:萨洛韦的研究发现,无论一胎的性别、种族与社会地位存在着多么大的差异,他们总是倾向于保护自己的地位,而后出生的子女却总是倾向于推翻这个秩序。Vladasel(2018)研究发现,后出生的孩子更可能从事创业活动,因为他们获得的教育资源相对较差与劳动力市场机会较少,这些因素促使他们更可能从事创业。资源稀释两方面的相互作用,会弱化一胎与二胎的风险偏好差异。同样的,社会学习与角色同化也会削弱一胎二胎的风险偏好差异。基于此,本文预测:一胎和二胎的风险偏好没有显著差异。

针对自Harbaugh et al.(2002)以来的相关研究,Sutter et al.(2019)进行了综述,并发现大多数研究都认为女性比男性更厌恶风险。中国家庭普遍具有“男孩穷养,女儿富养”的观念,这意味着在子女性别混合的家庭中,父母倾向于对不同性别的孩子区别对待,强化他们各自的性别角色(Lytton, 1991)。因此在混合性别结构中,男孩会更多的被赋予男性角色,而女孩也会更加像一个“女孩”,这将导致男性风险偏好水平的提高,而女性风险水平的下降。因此,本文提出预测:相对于同性结构,给定出生顺序,混合结构下的男孩风险水平更高,而女性的风险水平更低。

对于竞争偏好的出生顺序效应,本文认为资源稀释、社会学习与角色同化两种机制都会发挥作用。Sulloway (1996)认为,为了获取家庭中的有限资源,不同出生顺序下的子女会采取不同策略,从而产生心理或个性上的差异。不过,关于出生顺序对于孩子个性特征的影响,现有的研究结论并不一致。比如:Sulloway (1996)认为一胎会采用更具攻击性、有野心的策略,而二胎会采用相对保守的策略;可是,Marini and Kurtz(2011)的研究却得出不同的结论。由于一胎会获得父母更多的投入,这可能导致一胎保守的性格。为了争取机会和资源,二胎则倾向于采用积极竞争的策略行为。结合我国家庭教育中“哥哥姐姐要谦让弟弟妹妹”的观念,本文提出预测:二胎在竞争偏好水平上高于一胎。

子女性别结构主要通过社会学习和角色同化来影响竞争偏好。Okudaira et al.(2015)的实证研究,以367名本科生为被试研究了子女性别结构对竞争偏好的影响。在他们的两项实验任务(走迷宫与解数学题)中都发现女性一胎对于男性二胎的竞争偏好具有显著影响。具体来说,女性一胎对于男性二胎的竞争偏好具有负向影响,即混合性别结构下的男性二胎更缺乏竞争意识;不过,混合性别结构下,女性二胎竞争偏好可能受到男性一胎的影响而提高,或者因为女性角色的强化而降低。基于如上分析,本文提出预测:相对于混合性别结构,同性结构中成长起来的孩子竞争偏好水平更高。

三、研究方法与实验设计从2019年3月到5月,我们在浙江工业大学经济学院实验室中开展了整个实验。实验被试由来自浙江工业大学不同专业的本科生组成,他们之前并没有学习过类似的博弈实验,并且每位被试只能参加一个场次的实验。每场实验平均由40位被试参加,共计10场实验,403位被试(去除2位三胎被试后,共计401位被试)。每场实验耗时约90分钟,在实验过程中,每个被试随机获取一个ID号,被试需完成三个实验任务。在每个实验任务开始前,被试需要阅读该实验任务指导语,同时,实验工作人员也会大声朗读实验任务指导语。为保证被试完全理解实验任务,被试需要在准确回答控制性问题后才能开展相应的实验任务。若被试在理解上有问题,可以举手获取实验工作人员的帮助。每场实验中三个实验任务的顺序相同,在完成前一个实验任务之后才会分发下一个实验任务的指导语。完成所有实验任务后,被试还将填写背景问卷。根据双盲实验设计,每场实验结束时,由一位实验工作人员计算被试报酬并且把钱装入信封,再由另一位实验工作人员把装有报酬的信封分发给相应的被试。在整个实验中,除了10元出场费,被试报酬由随机抽取到的实验任务决定,被试的平均收入是55元。

实验任务一,信任博弈。本实验任务属于标准的信任博弈。在实验中,两人为一组,每组由玩家A和玩家B组成。博弈由两个阶段组成:阶段一,玩家A将拥有30元人民币。每一位玩家A可以选择金额x∈[0, 30]给玩家B,即留下所有金额或分配任意小于等于30的金额。阶段二,给定玩家A选择的金额x,玩家B将得到分配金额翻三倍之后的金额,即3x。玩家B可以选择金额y∈[0, 3x]还给玩家A,即留下所有金额或分配任意小于等于3x的金额。玩家B最后得到的为3x-y,即没有返还给玩家A的金额,而玩家A的收益为30-x+y,即30元中没有分配给玩家B和玩家B返还给玩家A的金额之和。在实验中,玩家A的信任水平由x的取值来测量,而y取值测量的是玩家B的可信任水平。在实验中,所有被试都会扮演玩家A和玩家B;每个被试都会与其余两位不同的被试随机配对,一次充当玩家A,一次充当玩家B,所有决策都是匿名的。在所有实验任务结束后,若本次任务被随机抽取为支付任务,我们将用抛硬币决定每位被试是以玩家A还是玩家B的身份获得报酬。

实验任务二,风险博弈。在实验中,每位被试都拥有30元的初始禀赋,并选择其中一部分(0元到30元之间)作为投资,其中,投资失败或成功的机会均等,皆为50%。如果投资失败,被试损失投资金额。如果投资成功,被试则获得3倍的投资金额。被试决定投资数额后,通过投掷硬币决定投资是否成功。若正面朝上,则投资成功, 投资金额翻3倍,被试本次任务可获报酬为3倍投资额与未投资金额之和。若反面朝上,则投资失败, 投资额损失,被试本次任务可获报酬为未投资金额。在这种风险情景中,被试的风险偏好可以通过其选择的投资水平测量。具体来说,被试选择的投资水平越低越厌恶风险。

实验任务三,竞争博弈。在该实验任务中,每位被试需要计算一系列连加题目,每个题目由五个随机选择的两位数组成,比如,计算22、17、83、61和49这5个数的和。在五分钟内,被试需要按照顺序做出尽可能多的题目。计算过程中被试不可使用计算器,但可使用稿纸。在开始计算前,被试需要事先选择报酬的计算方案。方案一:5分钟内被试做出的所有题目中,每一个正确答案都会获得5元报酬,每一个错误答案获得0元报酬。方案二:被试将与另一位被试随机配对,该被试的报酬取决于他和随机配对者的表现。如果该被试答案的正确率高于随机配对者,他的每一个正确答案都会获得10元。如果他们的正确率相同,那么每个正确答案可以得到5元。如果该被试的正确率低于随机配对者,那么他将得到0元。需要注意的是,被试的收入并不取决于与随机配对者的决定,它只取决于被试选择的方案以及他和随机配对者的答案正确数。比如:被试选择方案一,他正确完成了10个计算,那么他将收到10*5元=50元;若被试选择方案二,他正确完成了8个计算,而随机配对者正确完成7个计算,那么他将收到8*10元=80元。

在实验任务结束后,为了获取被试的背景信息,学生需要回答相关的问卷。具体包括:为了研究性别因素对于被试行为偏好的影响,实验收集了被试的性别信息;根据已有研究显示,独生或非独生子女对于被试的行为偏好可能产生影响,为了检验这个假设,实验收集了被试是否为独生子女的信息;在家中子女中排行第几以及其他兄弟姐妹的性别,收集这个信息的主要目的在于研究子女的性别结构对于出生顺序效应的影响。除此之外,问卷还包括被试的户口、父母的受教育以及经济水平信息、在成长中由谁陪伴着成长等信息。

四、数据分析 (一) 样本与变量说明本文的被解释变量有四个,均从实验中获得相应数据,它们分别是:(1)信任水平,由玩家A分配给玩家B的金额来刻画,它的取值范围是[0, 30],取值越大则表示信任水平越高;(2)可信任水平,由玩家B返还金额与所获金额之比来刻画,比例越高表示可信任水平越高。(3)风险偏好,由玩家的投资金额来刻画,它的取值范围是[0, 30],取值越大表示风险偏好水平越高。(4)竞争偏好,由被试选择的分配方案来刻画,选择方案一表示不竞争,赋值为0,而选择方案二则表示竞争,赋值为1。本文的主要解释变量有四个,它们分别是:出生顺序(birth_order),一胎赋值为0,二胎赋值为1;性别(gender),男性赋值为0,女性赋值为1;性别结构(struc),同性结构赋值为0,它表示被试与他的兄弟姐妹具有相同的性别,混合性别结构赋值为1,它表示被试与他的兄弟姐妹具有不同的性别。

实验的问卷部分调查被试的一些背景变量。在性别变量中,男生赋值为0,女生赋值为1。户口变量中,农村户口赋值为0,城镇户口赋值为1。在陪伴者变量中,若被试由祖父母陪伴成长则赋值为0,由父母陪伴赋值为1。父母教育水平变量,赋值范围为1-4,依次代表未受教育、小学、中学、大学及以上。在父母职业虚拟变量,以农民务工为参照类型,其他两类职业分别为企业类、事业公务员类。

本实验的被试全部为浙江工业大学学生,实验被试总人数为401人。由于本文的研究焦点在于出生顺序与性别结构对行为偏好的影响,所以下文将针对253位非独生子女样本进行描述性分析。

表 1报告了全变量描述统计结果,最后一列为各变量一胎与二胎之间的秩和检验P值。在253位非独生样本中,一胎占56.5%(N=143),二胎占43.5%(N=110)。从上表和秩和检验p值可见,出生顺序对信任水平与竞争偏好的影响显著,二胎的信任水平与竞争偏好都显著高于一胎。出生顺序对可信任水平和风险偏好的影响并不显著。在性别控制变量中,一胎的性别均值和性别结构均值都高于二胎,这说明,一胎中女性占比显著高于二胎中女性占比,一胎中混合性别结构多于同性结构,二胎中则是同性结构多于混合结构。对此的一个解释是:当一胎为女性时,父母倾向于再生二胎,而当一胎为男孩时,父母再生二胎的概率会下降。在陪伴者变量中,一胎和二胎的陪伴者差异显著,一胎中由祖父母陪伴的更多,二胎则更多是由父母陪伴。在户口、父母工作、父母教育水平方面,一胎与二胎并没有显著差异。

| 表 1 全变量描述统计 |

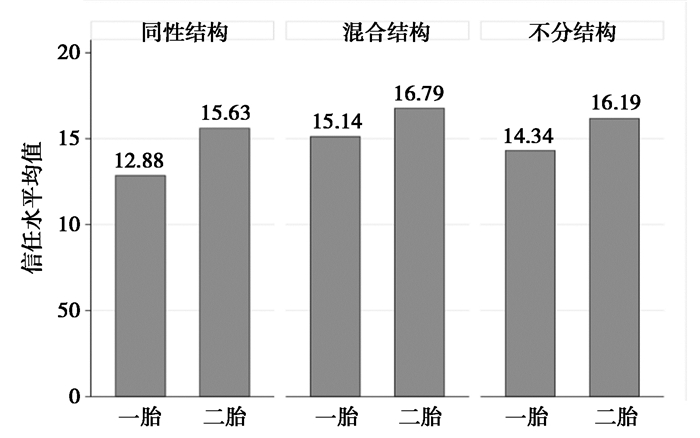

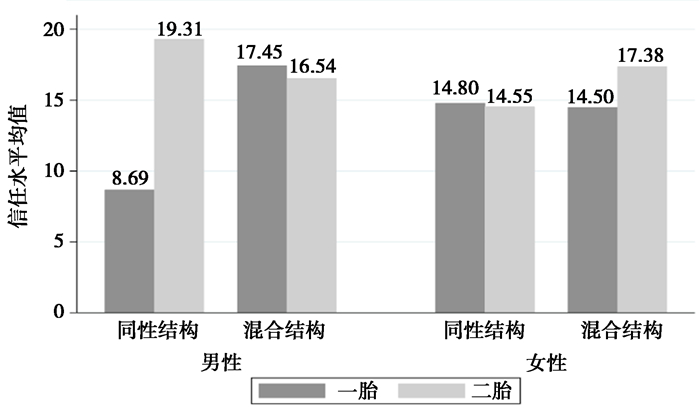

由图 1可知,在不区分子女性别结构的条件下,一胎的信任水平(均值为14.34)低于二胎信任水平(均值为16.19),并在10%显著性水平下通过显著性检验(Z=-1.962,Prob > |z|=0.0498)。这个结论与本文“二胎的信任水平高于一胎”的预测是一致的,信任行为中的出生顺序效应显著。在不区分出生顺序时,混合性别结构中的被试信任水平(均值为15.74)高于同性别结构中的被试(均值为14.33),但这个差异并不显著。本文还发现,性别结构会影响出生顺序效应,从图 1可以看出,同性结构中,一胎与二胎的均值分别为12.88和15.63,差异显著(Z=-1.681, Prob>|z|=0.0928);混合性别结构中,一胎与二胎信任水平均值分别为15.14和16.79,差异不显著,这说明同性结构下,出生顺序对信任水平的影响程度更显著。进一步对非独生样本区分性别后(如图 2)发现,在同性结构中,男性被试的信任水平受到出生顺序的显著影响,具体表现为,一胎的信任水平显著低于二胎(Z=-3.761,Prob>|z|=0.02)。不过,同性结构中女性被试的信任行为并不受出生顺序的影响。本文还发现,混合结构中男生的信任水平(16.86)显著高于同性结构中的男生(13.45),显著性水平为2%,混合性别结构中的女性被试(15.02)与同性结构中的女性被试(14.66)在信任水平方面也存在显著差异。这与本文预测并不完全一致,社会学习与角色同化对男性被试的影响并不显著,可能是因为男性从小被教育要具有“男子气概”,混合结构下的男性通过与女性的对比,强化了自己的“男性角色”。

|

图 1 不同结构下的信任均值 |

|

图 2 不同性别、结构下的信任均值 |

表(2)报告了非独生信任水平的Tobit回归结果,在回归中,被解释变量是被试的信任水平,主要解释变量包括出生顺序、子女结构。控制变量包括性别、户口,陪伴者,父母工作和父母教育水平,其中父母的工作是作为多分类的虚拟变量纳入回归中的(农民务工类、企业类、事业单位类,并将农民务工类作为参照组)。模型(1)对出生顺序与信任水平进行回归,得出系数为1.756,在10%水平上显著,这说明二胎的信任水平显著高于一胎,这与描述统计和本文预测都是一致的。模型(2)对性别结构和信任水平进行回归,性别结构的系数1.348并不显著,但从正的系数符号可以看出,混合性别结构下被试的信任水平高于同性别结构,这些与本文预测一致。模型(3)纳入全部主要解释变量与交互项,出生顺序与性别结构的系数分别为2.775与2.29,都在10%水平上显著。在加入控制变量和交互项后,出生顺序对信任水平的影响依旧显著,性别结构对信任水平的影响也从不显著变得显著。另外,从回归中可以发现,与农民务工相比,父母从事企业类和事业单位类的工作,对被试的信任水平有显著的正的影响。

| 表 2 出生顺序与信任行为计量模型 |

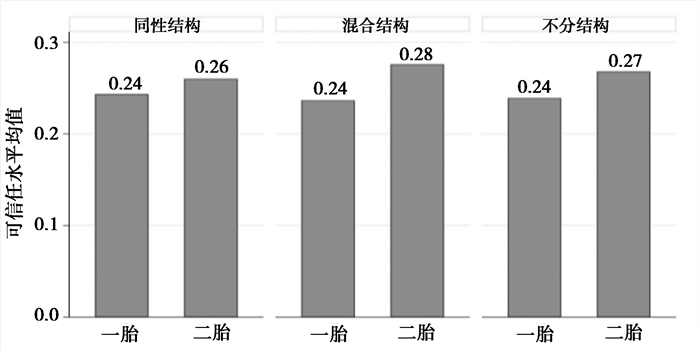

在可信任水平方面,如图 3所示,一胎均值是0.24,二胎均值是0.27,两者在统计意义上并没有显著差异(Z=-1.084, Prob>|z|=0.2783)。在不同的性别结构下,一胎与二胎的可信任水平也没有显著差异。但在控制变量中,陪伴者对被试的可信任水平有显著影响,在5%的水平上显著(z=-2.456,Prob>|z|=0.0140),这说明由父母陪伴成长的孩子的可信任水平更高。

|

图 3 不同结构下的可信任均值 |

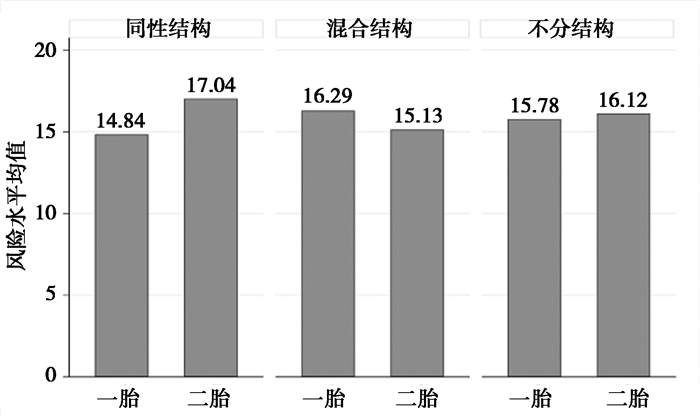

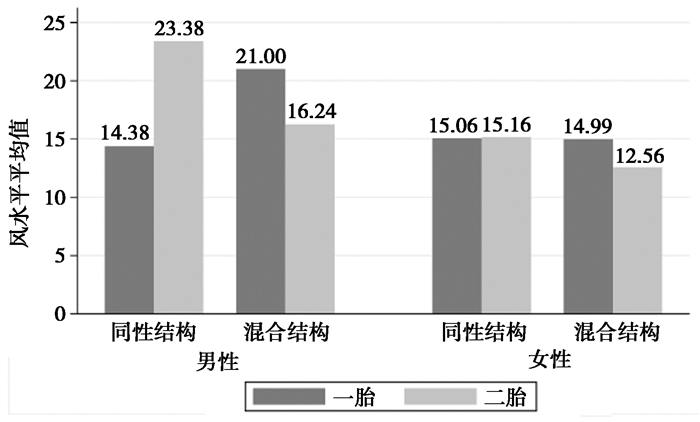

如图 4显示,一胎与二胎的风险水平均值分别为15.78与16.12,有一定的差异,但是并不显著(Z=-0.616, Prob>|z|=0.5379),这与本文的预测是一致的。不考虑其他影响因素时,同性结构中被试的风险水平(均值为16)高于混合性别结构中的被试(15.869),但差异不显著(z=0.213,Prob>z = 0.831),这说明性别结构对风险水平的影响不显著。但性别结构会改变出生顺序对风险水平的影响程度,具体表现为:虽然在混合性别结构下,一胎与二胎的风险水平没有显著差异(Z=0.726,Prob>|z|=0.4681),但是在同性结构下,一胎与二胎的风险水平差异明显(Z=-1.75, Prob>|z|=0.0801),二胎的风险水平显著高于一胎。在进一步区分样本的性别后(如图 5),统计显示,男性的风险偏好显著高于女性(女性均值14.8,男性18.08,Z=3.621,Prob>|z|=0.003)。在不同的性别结构下,女性的出生顺序效应都不显著,但在男性被试中有一个有趣的现象:在不同的性别结构下,男性风险偏好的出生顺序效应相反。具体表现为,在同性结构下,二胎男性的风险偏好显著高于一胎男性(Z=-3.691,Prob>|z|=0.0002),而在混合结构下,二胎男性的风险偏好却显著低于一胎男性(Z=2.098,Prob>|z|=0.036)。这可能有两方面的原因,一是资源稀释使得二胎风险偏好更高,二是男性的风险偏好显著高于女性。所以在同性结构下,男性二胎因为资源稀释风险偏好高,并且会学习男性一胎的行为,风险偏好会进一步提高,而在混合结构下,男性二胎则会受到女性一胎低风险偏好的影响,从而降低风险偏好。在不同的出生顺序下,男性的性别结构效应也是相反的。同为男性一胎时,混合结构下的风险偏好(均值16.29)显著高于同性结构(均值14.84);同为男性二胎时,混合结构下的风险偏好(均值15.13)显著低于同性结构(均值17.04)。一般而言,女性二胎会强化男性一胎的男性角色,这与“哥哥要保护妹妹”的家庭教育有关,所以混合结构下男性一胎风险偏好高于同性结构下的男性一胎。混合结构下的男性二胎受到女性一胎的同化而降低了风险偏好,所以混合结构下男性二胎的风险偏好低于同性结构下的男性二胎。数据结论与本文预测大体一致。

|

图 4 不同结构下的风险均值 |

|

图 5 不同性别、结构下的风险均值 |

表(3)报告了非独生样本中被试风险偏好的Tobit回归结果,其中,被解释变量是被试的风险偏好,主要解释变量包括出生顺序、性别、子女结构。控制变量包括户口,陪伴者,父母工作和父母教育水平,其中父母的工作是作为多分类的虚拟变量纳入回归中的(农民务工类、企业类、事业单位类,并将农民务工类作为参照组)。模型(1)对出生顺序与风险偏好进行了回归,回归系数为0.146,说明二胎的风险水平高于一胎,但差异不显著,这与描述统计一致。模型(2)对性别结构和风险水平进行回归,性别结构的系数为-0.043,虽然不显著,但负的系数可以说明同性结构下被试的风险水平是高于混合结构的,这与本文的预测一致。根据描述统计分析可知,性别因素对风险水平影响显著,所以这里性别也作为一个主要变量纳入回归,如模型(3)显示,性别系数为-3.078,在1%的水平上显著,这与描述统计结果一致,男性的风险水平显著高于女性。模型(4)纳入全部主要解释变量与交互项,出生顺序与性别结构的系数分别为4.19和2.749,分别在5%和10%的水平上显著,加入控制变量和交互项后,出生顺序和性别结构对风险水平的影响由不显著变得显著,并且交互项系数也显著,说明交互项具有显著的调节作用。另外,父母的教育水平对被试的风险水平也有显著影响。

| 表 3 风险偏好的计量模型 |

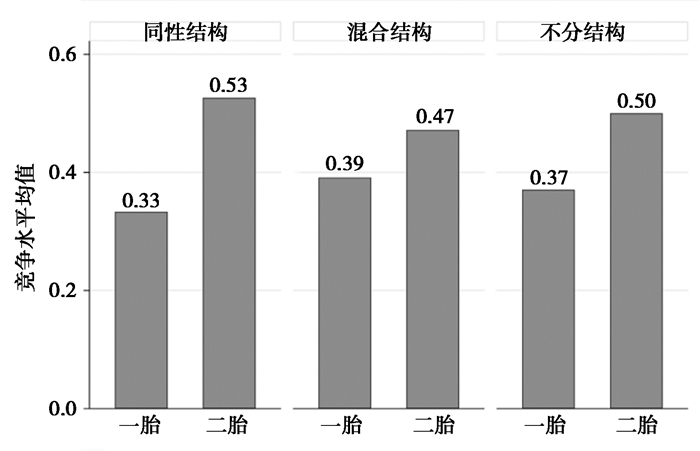

如图 6中数据显示,二胎的竞争水平(均值0.5)高于一胎竞争水平(均值0.37),并在10%的显著性水平下通过了显著性检验(Z=-2.058, Prob>|z|=0.0396)。这说明在竞争偏好中存在显著的出生顺序效应。不区分出生顺序时,同性结构中被试竞争水平均值为0.44,混合性别结构被试竞争水平均值为0.43,两者之间并没有显著差异(Z=0.23, Prob>|z|=0.818)。这说明,性别结构对被试竞争偏好的影响不显著,这与上文的预测有偏差。但本文发现,性别结构会影响出生顺序对竞争偏好的影响程度。在同性结构下,一胎与二胎的竞争水平均值分别为0.33和0.53,两者差异显著(Z=-2.01, Prob>|z|=0.044),这说明同性结构下,出生顺序对竞争偏好影响显著;而在混合结构下,出生顺序对竞争偏好的影响并不显著(z=-0.941,Prob>z = 0.3467)。为了更深入的分析,我们区分了样本中被试的性别,如图 7所示,在同性结构中,无论是男性还是女性,一胎的竞争水平都显著低于二胎,这个研究结论与Marini and Kurtz(2011)以及本文的预测一致。但在混合性别结构中,只有女性被试的竞争偏好具有显著的出生顺序效应(Z=-2.155, Prob>|z|=0.031),男性被试中的出生顺序效应不显著。本实验研究还发现,男性的竞争偏好水平显著高于女性(Z=1.684, Prob>|z|=0.092),这与Gneezy et al.(2003, 2009)的研究发现一致。

|

图 6 不同结构下的竞争均值 |

|

图 7 不同性别、结构下的竞争均值 |

因为被解释变量竞争水平是0, 1变量,所以采用probit回归模型,表(4)报告了非独生样本竞争偏好水平的Probit回归结果,其中,被解释变量是被试的竞争偏好,主要解释变量包括出生顺序、性别和性别结构。模型(1)对出生顺序与竞争偏好进行了回归,回归系数为0.3,在10%水平上显著。该研究结果说明,在不考虑性别以及子女性别结构时,被试的竞争偏好存在显著的出生顺序效应,二胎的竞争偏好显著高于一胎。这与本文的假设保持一致。在有关性别结构对竞争偏好影响的回归分析中,模型(2)显示该系数为-0.027,说明同性结构下被试的竞争水平高于混合结构,但并不显著,这与描述统计结论一致。根据描述统计分析可知,性别对竞争水平影响显著,所以这里性别也作为一个主要变量纳入回归,模型(3)分析性别对竞争偏好的影响,回归系数为-0.283,在10%水平上显著,这说明男性的竞争水平显著高于女性,这验证了描述统计中的结论。模型(4)纳入全部主要解释变量和交互项,只有性别因素、性别和出生顺序交互项的系数分别在5%和10%水平上显著,其中,性别因素对竞争偏好的影响程度变得更高了,而出生顺序和性别结构的系数却不显著,这说明影响被试竞争偏好的主要因素是性别。除此之外,实验研究发现,被试父母教育水平越高,被试的竞争偏好越低。

| 表 4 竞争偏好的计量模型 |

本文主要研究了出生顺序与子女性别结构对信任、风险、竞争等三种行为偏好的影响。本文采用实验室实验的研究方法,招募了401位(其中253位为非独生子女)在校大学生作为实验被试,实验主要由信任博弈、风险与竞争决策三项任务组成。实验研究发现:出生顺序影响着人们的信任行为、风险行为和竞争行为的偏好。同时,子女性别结构也是影响这些行为偏好的重要因素。具体的研究结论如下文所述。

在信任行为方面,出生顺序对信任水平影响显著,二胎的信任水平显著高于一胎。性别结构对信任水平的影响不显著,但性别结构对出生顺序效应有调节作用,相较于混合结构,同性结构下的出生顺序效应更显著。本文也再次验证了“男性的信任水平高于女性的信任水平”的结论。在可信任行为方面,本文并没有发现出生顺序、性别结构的显著影响;在风险偏好方面,被试的风险偏好存在着出生顺序和性别结构上的差异,二胎的风险偏好高于一胎,同性结构下被试的风险水平高于混合结构下的被试。本文还发现,不同性别结构下的出生顺序效应是相反的,即同性结构下二胎的风险偏好显著高于一胎,但混合性别结构下二胎的风险偏好水平却低于一胎。除此之外,作为控制变量的父母教育水平对风险偏好水平具有负向且显著的影响。在竞争行为偏好方面,出生顺序、子女性别结构对竞争偏好的影响都不显著。但是,性别结构对出生顺序效应有一定的调节作用,同性结构下二胎的竞争偏好显著高于一胎,而混合结构下一胎和二胎竞争偏好的差异并不明显。实验还发现,被试父母的教育水平越高,被试的竞争偏好就越低。

在独生与非独生子女行为偏好差异性研究以及Cameron et al.(2013)实验框架基础之上,本文研究了中国非独生子女内部行为偏好的差异性,从出生顺序视角理解人们在信任行为、风险偏好以及竞争偏好上的异质性,并提供了新的研究结论,填补了国内非独生子女内部行为偏好差异研究的空白。在一定程度上,本文研究结论利于人们更好的理解中国决策者经济行为偏好的影响因素。最后,本文尝试解释出生顺序对行为偏好的影响机制;通过对心理学与劳动经济学的相关理论文献的梳理,本文力图从资源稀释、社会学习以及角色同化两个机制出发,解释行为偏好的出生顺序效应。

目前,出生顺序对行为偏好影响的研究还处于起步阶段,未来至少还可以从三个方面进行研究。首先,Sutter and Kocher(2007)发现,子女间的年龄差距会影响资源稀释程度、也可能影响子女之间的学习强度与方式,进而影响行为偏好的出生顺序效应。因此,出生排序、年龄结构与行为偏好可能是一个值得研究的问题。其次,出生顺序与损失厌恶偏好之间的关系也值得研究。因为二胎的出现使一胎失去了一部分资源,而二胎除了资源分配是否平等外并不存在损失状态。最后,对于出生顺序效应的免疫反应理论机制还需要进一步的实证研究,这有助于解释出生顺序在行为偏好上的差异性、并有助于揭示出生顺序效应与行为偏好之间的因果关系。

| [] |

陈叶烽, 2009, “亲社会性行为及其社会偏好的分解”, 《经济研究》, 第 12 期, 第 132-145 页。 |

| [] |

何浩然、徐慧, 2017, “独生子女的经济行为有别于非独生子女吗?——来自实验室和田野实验的证据”, 《北京师范大学学报社科版》, 第 1 期, 第 51-65 页。 |

| [] |

李斌、岑延远, 2008, “大学生竞争意识与父母养育方式相关研究”, 《中国临床心理学杂志》, 第 2 期, 第 192-194 页。 |

| [] |

罗凯、周黎安, 2010, “子女出生顺序和性别差异对教育人力资本的影响——一个基于家庭经济学视角的分析”, 《经济科学》, 第 3 期, 第 107-119 页。 |

| [] |

俞国良、池丽萍, 2008, “扎荣茨汇合模型述评”, 《华东师范大学学报(教育科学版)》, 第 3 期, 第 41-46 页。 |

| [] |

朱莉琪、皇甫刚、牟毅、陈单枝, 2008, “从博弈游戏看儿童经济决策行为的发展”, 《心理学报》, 第 4 期, 第 402-408 页。 |

| [] |

张月云、谢宇, 2015, “低生育率背景下儿童的兄弟姐妹数、教育资源获得与学业成绩”, 《人口研究》, 第 4 期, 第 19-34 页。 |

| [] |

Alan S., Baydar N., Boneva T., Crossley T. F., Ertac S., 2017, "Transmission of Risk Preferences from Mothers to Daughters". Journal of Economic Behavior & Organization, 134, 60–77.

|

| [] |

Almås I., Cappelen A. W., Salvanes K. G., Sørensen E. Ø., Tungodden B., 2015, "Willingness to Compete:Family Matters". Management Science, 62(8), 2149–2162.

|

| [] |

Andersen S, et al., 2013, "Gender, Competitiveness and Socialization at a Young Age:Evidence from a Matrilineal and a Patriarchal Society". Review of Economics and Statistics, 95(4), 1438–1443.

DOI:10.1162/REST_a_00312 |

| [] |

Andreoni J, Girolamo A D, List J A, et al, 2019, "Risk Preferences of Children and Adolescents in Relation to Gender, Cognitive Skills, Soft Skills, and Executive Functions", National Bureau of Economic Research.

|

| [] |

Argys, Laura, Daniel Rees, Susan Averett, Benjamin Witoonchart, 2006, "Birth Order and Risky Adolescent Behavior". Economic Inquiry, 44(2), 215–233.

DOI:10.1093/ei/cbj011 |

| [] |

Averett S L, Argys L M, Rees D I, 2011, "Older Siblings and Adolescent Risky Behavior:Does Parenting Play A Role?". Journal of Population Economics, 24(3), 957–978.

DOI:10.1007/s00148-009-0276-1 |

| [] |

Balafoutas L, Kerschbamer R, Sutter M., 2012, "Distributional Preferences and Competitive Behavior". Journal Of Economic Behavior & Organization, 83(1), 125–135.

|

| [] |

Becker G. S., Lewis H. G., 1973, "On the Interaction between the Quantity and Quality of Children". Journal of Political Economy, 81(2), 113.

|

| [] |

Behrman J. R., Taubman P., 1986, "Birth Order, Schooling, and Earnings". Journal of Labor Economics, 4(3), S121–S145.

DOI:10.1086/298124 |

| [] |

Black, Sandra, Paul Devereux, Kjell Salvanes, 2005, "The More the Merrier? The Effect of Family Size and Birth Order on Children's Education". Quarterly Journal of Economics, 120(2), 669–700.

|

| [] |

Brenøe, Anne Ardila, Ramona Molitor, 2018, "Birth Order and Health of Newborns". Journal of Population Economics, 31(2), 363–395.

DOI:10.1007/s00148-017-0660-1 |

| [] |

Brim O. G. Jr, 1958, "Family Structure and Sex Role Learning by Children:A Further Analysis of Helen Koch's Data". Sociometry, 21, 1–16.

DOI:10.2307/2786054 |

| [] |

Buchan, Nancy R., Rachel TA Croson, Sara Solnick, 2008, "Trust and Gender:An Examination of Behavior and Beliefs in the Investment Game". Journal of Economic Behavior & Organization, 68(3-4), 466–476.

|

| [] |

Cameron L., Erkal N., Gangadharan L., Meng X., 2013, "Little Emperors:Behavioral Impacts of China's One-Child Policy". Science, 339(6122), 953–957.

DOI:10.1126/science.1230221 |

| [] |

Cesarini D., Dawes C. T., Fowler J. H., Johannesson M., Lichtenstein P., Wallace B., 2008, "Heritability of Cooperative Behavior in the Trust Game". Proceedings of the National Academy of Sciences, 104, 15631–15634.

|

| [] |

Cesearini D., 2009, "Genetic Variation in Preferences for Giving and Risk Taking". Quarterly Journal of Economics, 124(2), 809–842.

DOI:10.1162/qjec.2009.124.2.809 |

| [] |

Cherry T.L, Frykblom P., Shogren J.F., 2002, "Hardnose the Dictator". American Economic Review, 92, 1218–1221.

DOI:10.1257/00028280260344740 |

| [] |

Cho H., 2011, "Birth Order and Education:Evidence from a Korean Cohort". Economics Letters, 110(3), 200–202.

|

| [] |

Congdon Fors, Heather and Annika Lindskog, 2017, "Within-family Inequalities in Human Capital Accumulation in India: Birth Order and Gender Effects".

|

| [] |

Conley, Dalton and Rebecca Glauber, 2006"Parental Education Investment and Children's Academic Risk: Estimates of the Impact of Sibship Size and Birth Order from Exogenous Variation in Fertility", Journal of Human Resources, 41(4): 722.

|

| [] |

Courtiol A., Raymond M., Faurie C., 2009, "Birth Order Affects Behaviour in the Investment Game:Firstborns are Less Trustful and Reciprocate Less". Animal Behaviour, 78(6), 1405–1411.

DOI:10.1016/j.anbehav.2009.09.016 |

| [] |

Croson R, Gneezy U., 2009, "Gender Differences in Preferences". Journal of Economic Literature, 47(2), 1–27.

|

| [] |

Dasgupta U., Gangadharan L., Maitra P., Mani S., Subramanian S., 2015, "Choosing to Be Trained Do Behavioral Traits Matter?". Journal of Economic Behavior & Organization, 110, 145–159.

|

| [] |

Dohmen T., Falk A., Huffman D., Sunde U., 2010, "Are Risk Aversion and Impatience Related to Cognitive Ability?". American Economic Review, 100(3), 1238–1260.

DOI:10.1257/aer.100.3.1238 |

| [] |

Dohmen T., Falk A., Huffman D., Sunde U., 2012, "The Intergenerational Transmission of Risk and Trust Attitudes". The Review of Economic Studies, 79(2), 645–677.

DOI:10.1093/restud/rdr027 |

| [] |

Downey D. B., Condron D. J., Yucel D., 2015, "Number of Siblings and Social Skills Revisited among American Fifth Graders". Journal of Family Issues, 36(2), 273–296.

|

| [] |

Edmonds E. V., 2006, "Understanding Sibling Differences in Child Labor". Journal of Population Economics, 19(4), 795–821.

DOI:10.1007/s00148-005-0013-3 |

| [] |

Ejrnæs M., Pörtner C. C., 2004, "Birth Order and the Intrahousehold Allocation of Time and Education". Review of Economics and Statistics, 86(4), 1008–1019.

DOI:10.1162/0034653043125176 |

| [] |

Engel, Christoph, 2011, "Dictator Games:A Meta Study". Experimental Economics, 14(4), 583–610.

DOI:10.1007/s10683-011-9283-7 |

| [] |

Gneezy U., et al., 2009, "Gender Differences in Competition:Evidence from A Matrilineal and A Patriarchal Society". Econometrica, 77(5), 1637–1664.

DOI:10.3982/ECTA6690 |

| [] |

Gneezy U., Niederle M., Rustichini A., 2003, "Performance in Competitive Environments:Gender Differences". Quarterly Journal of Economics, 118(3), 1049–1074.

DOI:10.1162/00335530360698496 |

| [] |

Gong W., Xu D. R., Caine E. D., 2016, "Challenges Arising from China's Two-Child Policy". The Lancet, 387(10025), 1274.

|

| [] |

Günther C., Ekinci N., Schwieren C., 2010, "Women Can't Jump? -An Experiment on Competitive Attitudes and Stereotype Threat". Journal of Economic Behavior & Organization, 75(3), 395–401.

|

| [] |

Knack S., Keefer P., 1997, "Does Social Capital Have an Economic Payoff? A Cross-Country Investigation". The Quarterly Journal of Economics, 112(4), 1251–1288.

DOI:10.1162/003355300555475 |

| [] |

Kristensen, Petter, Tor Bjerkedal., 2007, "Explaining the Relation between Birth Order and Intelligence". Science, 316(5832), 1717.

DOI:10.1126/science.1141493 |

| [] |

Lawson K. M., Crouter A. C., McHale S. M., 2015, "Links between Family Gender Socialization Experiences in Childhood and Gendered Occupational Attainment in Young Adulthood". Journal of Vocational Behavior, 90, 26–35.

DOI:10.1016/j.jvb.2015.07.003 |

| [] |

Leibbrandt A, Gneezy U.List., 2013, "Rise and Fall of Competitiveness in Individualistic and Collectivistic Societies". Proceedings of The National Academy of Sciences of The United States of America, 110(23), 9305–9308.

DOI:10.1073/pnas.1300431110 |

| [] |

Lytton H., Romney D. M., 1991, "Parents' Differential Socialization of Boys and Girls:A Meta-Analysis". Psychological Bulletin, 109, 267–297.

DOI:10.1037/0033-2909.109.2.267 |

| [] |

Marini V., Kurtz J. E., 2011, "Birth Order Differences in Normal Personality Traits:Perspectives from Within And Outside The Family". Personality and Individual Differences, 51, 910–914.

DOI:10.1016/j.paid.2011.07.019 |

| [] |

Mechoulan S., Wolff F. C., 2015, "Intra-household Allocation of Family Resources and Birth Order:Evidence from France Using Siblings Data". Journal of Population Economics, 28(4), 937–964.

DOI:10.1007/s00148-015-0556-x |

| [] |

Milne F., Judge D., 2009, "Birth Order Influences Reproductive Measures in Australians". Human Nature, 20(3), 294–316.

|

| [] |

Minjie F. A. N., 2016, "Effects of the One-Child Policy and the Number of Children in Families on the Mental Health of Children in China". Revista De Cercetare Si Interventie Sociala, 52, 105.

|

| [] |

Niederle M, Vesterlund L., 2007, "Do Women Shy Away from Competition? Do Men Compete Too Much?". Quarterly Journal of Economics, 122(3), 1067–1101.

DOI:10.1162/qjec.122.3.1067 |

| [] |

Okudaira H., Kinari Y., Mizutani N., Ohtake F., Kawaguchi A., 2015, "Older Sisters and Younger Brothers:The Impact of Siblings on Preference for Competition". Personality and Individual Differences, 82, 81–89.

DOI:10.1016/j.paid.2015.02.037 |

| [] |

Price J., 2008, "Parent-Child Quality Time:Does Birth Order Matter?". The Journal of Human Resources, 43(1), 240–265.

DOI:10.3368/jhr.43.1.240 |

| [] |

Rust J., Golombok S., Hines M., Johnston K., Golding J., ALSPAC Study Team, 2000, "The Role of Brothers and Sisters in the Gender Development of Preschool Children". Journal of Experimental Child Psychology, 77(4), 292–303.

DOI:10.1006/jecp.2000.2596 |

| [] |

Schwefer, M., 2019, "Essays on Household Economics", Doctoral Dissertation, lmu.

|

| [] |

Sulloway F. J., Zweigenhaft R. L., 2010, "Birth Order and Risk Taking in Athletics:A meta-Analysis and Study of Major League Baseball". Personality and Social Psychology Review, 14(4), 402–416.

|

| [] |

Sulloway F.J., 1995, "Birth Order and Evolutionary Psychology:A Meta-Analytic Overview". Psychological Inquiry, 6(1), 75–80.

|

| [] |

Sutter M., Kocher M. G., 2007, "Trust and Trustworthiness across Different Age Groups". Games and Economic Behavior, 59(2), 364–382.

DOI:10.1016/j.geb.2006.07.006 |

| [] |

Sutter M., Kocher M. G., Glätzle-Rützler D., Trautmann S. T., 2013, "Impatience and Uncertainty:Experimental Decisions Predict Adolescents' Field Behavior". American Economic Review, 103(1), 510–531.

DOI:10.1257/aer.103.1.510 |

| [] |

Vladasel, T., 2018, "Same, but Different? Birth Order, Family Size, and Sibling Sex Composition Effects in Entrepreneurship", Swedish Institute for Social Research (SOFI), Working Paper, 8.

|

| [] |

Vollan B., Landmann A., Zhou Y., Hu B., Herrmann-Pillath C., 2017, "Cooperation and Authoritarian Values:An Experimental Study in China". European Economic Review, 93, 90–105.

DOI:10.1016/j.euroecorev.2017.01.007 |

| [] |

Wang F., Zhao L., Zhao Z., 2017, "China's Family Planning Policies and Their Labor Market Consequences". Journal of Population Economics, 30(1), 31–68.

DOI:10.1007/s00148-016-0613-0 |

| [] |

Whiteman S. D., McHale S. M., Crouter A. C., 2007, "Competing Processes of Sibling Influence:Observational Learning and Sibling Deidentification". Social Development, 16(4), 642–661.

DOI:10.1111/j.1467-9507.2007.00409.x |

| [] |

Xu Y., Hamamura T., 2014, "Folk Beliefs of Cultural Changes in China". Frontiers in Psychology, 5, 1066.

|

| [] |

Yamamura E., 2015, "Effects of Siblings and Birth Order on Income Redistribution Preferences:Evidence Based on Japanese General Social Survey". Social Indicators Research, 121(2), 589–606.

DOI:10.1007/s11205-014-0649-z |

| [] |

Zajonc, Robert., 1976, "Family Configuration and Intelligence". Science, 192(4236), 227–236.

DOI:10.1126/science.192.4236.227 |

| [] |

Zhang Y.J., 2018, "Culture, Institutions and the Gender Gap in Competitive Inclination:Evidence from The Communist Experiment in China". Economic Journal, 129(617), 509–552.

|