企业集团是由许多独立法人资格的企业联结而成的系统,是当前企业发展的重要战略组织形式(何捷等,2017)。2006-2010年间沪市上市公司的母公司营业收入占合并报表的比重平均为44.45%,即企业集团一半以上的经营所得来自子公司(王斌、张伟华,2014)。在母公司控制下,企业集团内各主体通过正式或非正式的方式连结形成网络结构,子公司间的风险(纳鹏杰等,2017)、声誉(潘红波、周颖,2018)和违规处罚(刘丽华等,2019)存在传染效应。这说明同一企业集团内子公司的财务决策是其他子公司特征的函数,财务决策存在同群效应。现有涉及企业集团内部财务决策同群效应的研究强调同一现象的传染,但并未从政策评价的角度研究溢出效应。同时,中国企业集团的形成表现为先有子公司再有母公司的特征,子公司具有独立法人资格,因而其结构相对松散,可能造成外部政策在企业集团内的溢出效应较弱甚至不存在。

我国证券交易所采用发出财报问询函的方式对上市公司的信息披露质量进行事后监管起步较晚,直到2014年才首次公开披露上市公司财报问询函的具体情况。财报问询函制度的出现标志着我国的证券交易所逐渐成为上市公司监管主力,作为资本市场监管理念转变的重要标志,其实施效果受到了实务界和学术界的广泛关注。监管问询函能够提高上市公司信息披露质量(Bozanic et al., 2017; 陈运森等,2019),降低投资者对公允价值估计的不确定性(Bens et al., 2016), 缓解信息不对称(Johnston and Petacchi, 2017;Dechow et al., 2013)、改进审计质量(陈运森等,2019), 降低股价崩盘风险(张俊生等, 2018), 降低公司税收规避程度(Kubick et al., 2016)和提高业绩预告质量(李晓溪等,2019)等。“公开谴责”式的问询函由于由证券交易所发出,权威程度较低,现有相关研究普遍认为交易所监管效果欠佳(陈运森等,2018)。上述文献局限于探讨问询函对被问询企业的经济后果,对其如何影响其他关联企业还缺乏足够的关注。

基于此,年报问询函在企业集团内的监管溢出效应还有待实证检验。本文拟从以下逻辑开展研究:年报问询函着重关注会计信息及盈余管理行为,因而选取企业集团内未被问询子公司的财务报告质量作为年报问询函溢出效应的考察对象。一方面, 企业集团内部资本市场中子公司间的关联交易和关联担保形成了信息交互的网络载体,造成了财务决策的同群效应(Leary and Roberts, 2014)。另一方面,在外部资本市场,鉴于财务问询函监管具有丰富的信息含量和信号传递效应(Chen and Johnston, 2008),投资者会从最新发生的事件中更新对相关联的其他上市公司的估值(刘丽华等,2019)。Brown et al.(2018)首次证明问询函在行业内部具有溢出效应。综上所述,本文认为,内外部资本市场信息传递可能是年报问询函在企业集团内的监管溢出效应的重要影响机制。

基于2015-2018年企业集团上市子公司样本,本文研究企业集团上市子公司被交易所问询是否具有监管溢出效应。实证研究发现,年报问询函在子公司间存在监管溢出效应, 即企业集团内子公司被年报问询会引起其他子公司财务报告质量的提高。机制检验证明,内外部资本市场的信息传递是年报问询函溢出效应的主要原因。拓展性分析发现,当企业集团存在共同审计和实际控制人的控制链条更短时,年报问询函的监管溢出效应就越明显。

通过研究年报问询函在企业集团内的溢出效应,本文有以下理论和现实意义:首先,本文扩展了交易所问询函政策实施效果的相关文献。现有国内外对于问询函监管效果的研究大多局限于被问询对象,几乎尚未拓展到其他关联的公司。本文把年报问询函的研究拓展到内部资本市场,回答了当子公司面对其他子公司被年报问询如何作出改变,进一步丰富了问询函这一公共政策实施效果的文献。其次,本文延伸了财务决策同群效应的理论假说以及挖掘其表现形式,将同群效应研究从社会学拓展至管理学,从行业或地域视角拓展至企业集团内部资本市场。最后,本文结论为优化上市公司监管机制提供思路,为交易所问询函有利于“健全金融监管体系,守住不发生系统性金融风险的底线”的结论提供理论支撑。由于政策的溢出效应会产生社会放大器的效果,交易所问询函存在监管溢出效应,意味着该制度会给资本市场带来“乘数”的监管意义。

二、研究假设与外部主体形成的企业网络关系相比,企业集团内部网络的紧密性相对更高。内部资本市场中关联交易和关联担保所形成的网络能为子公司间的信息传递提供重要的渠道,发挥了“信息桥梁”的作用,为子公司财务决策的同群效应奠定基础。另一方面,外部资本市场本质上是一个信息市场,投资者会从最新发生的事件中更新对相关联的其他上市公司的估值。由此可见,内外资本市场信息传递能够导致年报问询函在企业集团内的监管溢出效应,具体分析如下:

1.内部资本市场的信息传递机制

企业集团在金字塔式的“一控多”的模式下,组织架构朝着网络化演进(Soda and Zaheer, 2012)。在复杂的契约集合下,处于内部资本市场中的母子公司具有横向和纵向关系,表现出明显的网络特征。在企业集团内部网络关系嵌入之下,子公司在业务联系和信息沟通上具有比较优势。企业集团内部资本市场所构建的网络关系渠道成为公司决策的信息传递桥梁。子公司提取和学习所观察到的同一企业集团内的其他子公司的信息,进而影响其财务决策,即企业集团内存在财务决策的同群效应。同群效应表现既可以是行为的趋同,即子公司制度同构性(Isomorphism),也可能是负向的,即通过“社会学习”避免相似问题(张天宇、钟田丽,2018;李捷瑜、徐艺洁,2017)。

子公司普遍遵守母公司建立的制度约束会导致子公司治理同构性(杨阳等,2016;寿志钢等,2017)。内部资本市场是子公司间可靠和低成本的交流渠道,通过与其他子公司的沟通和交流实现资源相互获取和信息共享,最终表现为子公司制度同构性。Dee et al.(2011)利用事件研究法发现,会计师事务所的“同构性”会导致风险的传递。潘红波等(2020)以“治理同构性”为视角,发现企业集团子公司的股价同步性比较高。公司收到年报问询函是明显的交易所关注的信号(Johnston and Petacchi, 2017)。当证券交易所公开问询某一子公司会计信息生产和披露方面的机会主义行为的时候,治理同构性的存在使得其他子公司的财务行为在监管机构的关注范围内和未来类似的机会主义行为将会面临更高的违规成本。年报问询函对公司潜在的信息披露违规行为起到了警示和整改的作用(张俊生等,2018),因而这一过程使得同一企业集团未被问询的其他子公司提高警觉,从而提高财务报告质量,避免以后被年报问询。

社会学习理论(Bandura,1977)认为,个体会通过关注、观察和模仿示范者模范行为来学习各种行为。受到财报问询说明上市公司信息披露质量较差(Hribar et al., 2004), 审计质量较低(Baldwin et al., 2013), 公司治理存在缺陷(Ettredge et al., 2011)。企业集团内未被问询的子公司会观察式学习被问询子公司,总结其教训,从而提高财务报告质量, 避免类似不幸事件的发生。同时,蔡卫星等(2019)发现企业集团存在内部知识市场,专利知识具有溢出效应。内部资本市场存在的“共同保险效应”(Fisman and Wang, 2010)促进子公司间的相互信任和了解,可能降低信息传递成本和提高信息传递速度。由此可见,年报问询的经验教训在企业集团内部能够实现共享,纠正其他子公司对政策理解和解读上的偏差,从而提高了盈余质量和信息披露能力。

2.外部资本市场的信息传递机制

外部资本市场本质上是一个信息市场。根据信息传递理论,年报问询会可能向投资者传递关于整个企业集团风险水平的信号,从而改变了同一企业集团内其他未被问询的子公司价值预期和投资行为。辛宇等(2019)和刘丽华等(2019)基于信号理论,利用事件研究法,发现企业集团内某一成员企业受到违规处罚,使得投资者更新对相关联的其他上市公司的估值,导致整个企业集团在外部资本市场陷入负面的评价。陈运森等(2018)发现监管问询引起的负面市场反应,会给公司或管理层负面的声誉损失。由此可见,面对其声誉受损的“连坐”效应(潘红波、周颖,2018)和违规成本的增加,同一企业集团内未被问询的其他子公司管理层倾向于提高财务报告披露质量,以扭转外部资本市场投资者的消极预期和避免类似类似负面事件。李晓溪等(2018)发现,面对“公开谴责”式的年报问询,管理层会提高业绩预告质量来扭转资本市场的负面预期。

根据以上分析,本文提出假设H1:

年报问询函在企业集团内部子公司间存在监管溢出效应。即企业集团内子公司被年报问询会引起其他子公司财务报告质量的提高。

三、研究设计与实证检验 (一) 样本选取与数据来源本文以2015-2018年沪深A股上市子公司为初始样本,参考郑国坚等(2016)和杨棉之等(2010),根据实际控制人或控股股东是否能够追溯到同一个经济主体判断公司隶属于哪个企业集团,然后再选择拥有两家及以上的集团控股的上市公司作为最终的研究样本。年报问询函相关数据来源于手工收集,其他相关数据均来源于CSMAR和WIND数据库。参照以往研究,删除了金融业、直接收到问询函、特殊处理(ST)以及相关变量缺失的样本,最终获得3078个有效的公司年度观测。为了消除异常值的影响,本文对除了虚拟变量之外的其他所有连续变量都进行了上下1%的Winsorize处理。

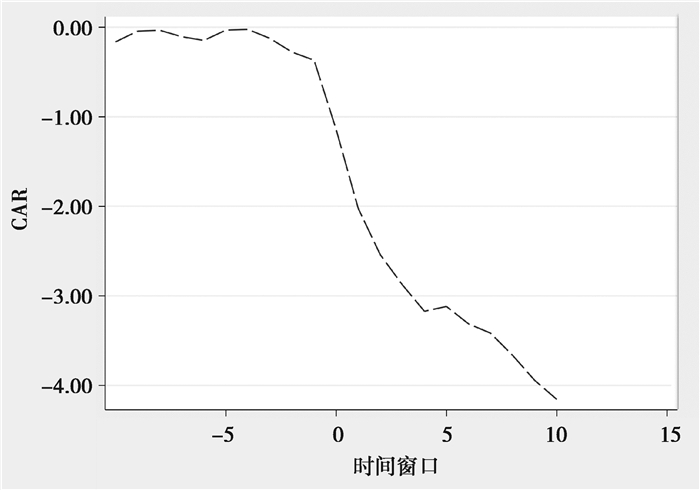

(二) 模型构建与变量定义本文利用事件研究法,通过短窗口的市场反应来验证年报问询函的负面市场反应及其溢出效应,能够更好地识别因果关系,排除其他因素的影响。为了证明年报问询函的负面市场反应,本文计算了样本公司股票在年报问询函收函前后[-10,10]窗口期内公告的累计超额回报率(CAR),并画图表示。本文所选用的估计期为[-110, -11],即公告前的前110到前11个交易日,共100个交易日。

根据前文分析,当集团内某一子公司发生年报问询,投资者势必会对同一企业集团内的其他子公司产生怀疑,对企业价值表现的评价将显著为负。如果发现企业收到年报问询后,同一企业集团其他子公司的CAR与被问询子公司CAR同向变化。

CARjt=α0+α1CARit+α2Levj(t-1)+α3ROEj(t-1)+α4Avlossj(t-1)+α5Sizej(t-1)+α6Restatej(t-1)+α7Violatej(t-1)+ΣIndD +ΣYearD + ε

参照Xu(2006)的思路,本文用该模型检验被问询子公司和同一企业集团内其他子公司在收到年报问询函前后[-1,1]、[-2,2]、[-3,3]的累计超额收益率CAR的相关性。模型中,CARi[T1,T2]表示收到问询函的子公司的(T2-T1)个交易日的累计超额收益率,CARj[T1,T2]表示同一企业集团内其他子公司(T2-T1)个交易日的累计超额收益率。参考赵艳秉、李青原(2016),本文控制了其他子公司上一年度的资产负债率(Lev)、净资产收益率(ROE)、避亏动机(Avloss)、资产规模(Size)、财务重述(Restate)、违规处罚(Violate)以及行业和年度固定效应等。

为检验假设H1,本文设计如下模型:

| $ ID{Q_{i, t}} = \alpha + {\beta _1}\mathit{Comlette}{\mathit{r}_{j, t - 1}} + \mathit{\Sigma Control}{\mathit{s}_{i, t - 1}} + \mathit{\Sigma IndD} + \mathit{\Sigma YearD} + \varepsilon $ | (模型(1)) |

1.财务报告质量(IDQ)

财务报告质量的衡量方法主要包括:

应计盈余管理(DA)。本文利用收益匹配Jones模型计算出来的可操控应计利润来度量应计盈余管理。借鉴Kothari et al.(2005)以及黄梅、夏新平(2009)的方法,在传统的Jones模型中引入业绩变量(ROA)以控制业绩与企业应计之间的相关性。该模型是先计算出应计项目中不可操控的部分,然后用应计项目总额减去不可操控部分,即可得到操控性应计项目额。计算模型如下:

| $ \begin{array}{l} T{A_{i, t}}/{A_{i, t - 1}} = {\alpha _0} + {\alpha _1}\left[ {1/{A_{i, t - 1}}} \right] + {\alpha _2}\left[ {\mathit{\Delta }RE{V_{i, t}}/{A_{i, t - 1}}} \right] + {\alpha _3}\left[ {PP{E_{i, t}}/{A_{i, t - 1}}} \right]\\ +\alpha_{4}\left[R O A_{i, t} / A_{i, t-1}\right]+\epsilon_{i, t} \end{array} $ | (模型(2)) |

其中TAt表示第t年的经营性应计项目总额,用第t年营业利润与经营活动现金流量净额的差值表示,At-1为公司第t-1年的年末总资产,ΔREVi, t为第t年营业收入的增量,PPEi, t为第t年的固定资产原值。分年度分行业对模型(2)进行截面回归,得到残差的绝对值即为|DA|。

交易量波动依存(KV)。根据投资者对交易量信息的依赖程度来判断财务报告的质量。该方法由Kim and Verrechia(2001)提出,因此也称KV度量法。其推理逻辑是:当财务报告披露越充分,投资者对交易量信息的依赖程度就越小,而对公司信息披露的依赖程度就越大,因此收益率对交易量的斜率系数就会越小。采用KV度量法衡量财务报告质量,具有很明显的优点:因为KV变量反映的是市场信息,相当于是投资者关于信息不对称程度的客观评价,也就是说,KV值能够真正反映上市公司信息披露的实际效果,既包含了强制性信息披露,也包含了自愿性信息披露,是一个能够全面度量上市公司财务报告质量的变量。KV度量法模型如下:

Ln |ΔPt/Pt-1| =α+β(Volt-Vol0) +μi

KV=β×1000000

其中,Pt是第t日的收盘价,Volt是第t日的交易股数,Vol0是年度平均日交易量。β由最小二乘法的回归得到(不考虑β为负的情况,若当年交易日少于100天,则不估计该公司当年的β)。β值越小,KV值越小,公司的信息披露越充分,即KV值与财务报告质量成反比。在运用模型时,△Pt=0时等式没有意义,因此,剔除样本中△Pt=0的交易日。

2.其他子公司年报问询函(Comletter)

为了深入研究年报问询函对集团内其他子公司财务报告质量的影响,Comletter为年报问询函相关指标,当企业集团内部其他子公司收到年报问询函时,Comletter为1,否则为0。

3.控制变量(Controls)

根据陈运森等(2019),本文考虑以下影响财务报告质量的因素:公司规模(Size);资产负债率(Lev);托宾Q(TobinQ);经营活动现金流(CFO);第一大股东持股(Top1);企业年龄(Age);审计意见(Opinion);避亏动机(Avloss);机构投资者持股比例(Holding)。此外,在模型中还设置了行业虚拟变量(IndD)和年度虚拟变量(YearD)作为控制变量。重要定义如表 1所示。模型(1)β1是本文主要关注的系数。

| 表 1 主要变量定义及计算方法 |

表 2列示了主要变量的描述性统计以及对所有样本按企业集团内其他子公司是否被年报问询进行了独立样本均值t检验的结果。从中可以看到,相对于企业集团内其他子公司没有被年报问询,子公司被年报问询时,同一集团的其他子公司的盈余管理水平(|DA|)和交易量波动依存度(KV)更低,这一定程度上反映出年报问询函在企业集团内的监管溢出效应,初步支持了本文的假设H1。同时,企业集团内其他子公司未被年报问询组的公司规模(Size)、资产负债率(Lev)、第一大股东持股比例(Top1)、企业年龄(Age)和机构投资者持股比例(Holding)显著小于其他子公司被年报问询组,而托宾Q(TobinQ)显著大于其他子公司被年报问询组。

| 表 2 主要变量描述性统计与均值差异检验 |

1.年报问询函监管溢出效应的检验(事件研究法)

如图 1所示,企业收到年报问询函附近的CAR的值均为负,说明年报问询函具有监管效率,资本市场对其有显著的负面反映。此结论与陈运森等(2018)相一致。由表 3看出,收到年报问询函前后,同企业集团内被问询子公司与其他子公司累计超额收益率显著正相关。

|

图 1 收函公告日附近的累计超额回报 |

| 表 3 CARit对CARjt的多元回归结果 |

总之,外部资本市场对问询函收函公告的反应显著为负,而被问询子公司与其他子公司累计超额收益率显著正相关,说明年报问询函在企业集团内具有监管溢出效应。

2.年报问询函监管溢出效应检验

表 4是企业集团内某一子公司年报问询对其他子公司财务报告质量影响的基础回归结果,被解释变量是|DA|和KV,采用的是最小二乘估计方法。其中第(1)(3)列,Comletter的回归系数分别为-0.005和-0.006,分别在5%和1%水平上显著,说明:子公司被年报问询与同一企业集团的其他子公司的盈余管理程度(|DA|)显著负相关。第(2)(4)列,Comletter的回归系数分别为-0.008和-0.006,均在5%水平上显著,说明:子公司被年报问询与同一集团的其他子公司的交易量波动依存(KV)显著负相关。这表明,年报问询函在集团内部子公司间存在监管溢出效应,验证了研究假设H1。

| 表 4 集团内年报问询涵监管溢出效应的回归结果 |

在理论分析部分,本文从内外部资本市场信息传递两个方面对年报问询函在企业集团内的监管溢出效应产生的原因进行分析。本文直接检验这两种影响机制是否成立。

(一) 内部资本市场信息传递机制检验内部资本市场中关联交易和关联担保所形成的网络能为子公司间的信息传递提供重要的渠道,发挥了“信息桥梁”的作用,为子公司财务决策的同群效应奠定基础。本文分别以信息发出端和接收端为视角,研究内部资本市场信息传递是否为年报问询函在企业集团内部溢出效应的机制。

若关联交易为年报问询函溢出效应的重要机制,则当年报问询函涉及关联交易时,其在企业集团内部的溢出效应更大。为了证明上述观点,本文整理查看年报问询函的具体内容。当企业集团内其他子公司受到年报问询且涉及关联交易时,Relatrans为1,否则为0。当企业集团内其他子公司受到年报问询但未涉及关联交易时Dum为1,否则为0。由表 5第(1) (2)列可知,变量Relatrans的系数分别为-0.007和-0.016,均在1%水平上显著,对Comletter和Dum的系数进行T检验,有显著差异。这表明当企业集团内其他子公司受到年报问询且涉及关联交易时(Relatrans),年报问询函在企业集团内的溢出效应越大。即说明内部资本市场信息传递是年报问询函在企业集团内部溢出效应的重要机制。本文也按照企业集团子公司间是否存在关联交易对模型(1)进行分组,比较在企业集团内部子公司间是否存在关联交易的情况下年报问询函的溢出效应。表 5结果发现,Comletter在第(3)(5)列中的估计系数分别为-0.007和-0.006且显著,而在第(4)(6)列中的估计系数分别为-0.004和-0.001且不显著,并且Comletter在有无关联交易组中的估计系数具有显著差异性,表明年报问询函的溢出效应在存在子公司间关联交易的企业集团中更为突出。

| 表 5 内部资本市场信息传递机制:子公司间的关联交易 |

在关联担保机制方面,本文按照子公司间是否存在关联担保对模型(1)进行分组回归,比较在企业集团内部子公司间是否存在关联担保的情况下年报问询函的溢出效应。表 6结果发现,Comletter在第(1)(3)列中的估计系数分别为-0.007和-0.005且显著,而在第(2)(4)列中的估计系数分别为-0.006和-0.004且不显著,并且Comletter在有无关联担保组中的估计系数具有显著差异性,表明年报问询函的溢出效应在存在子公司间关联担保的企业集团中更为突出。综上所述,内部资本市场中的信息传递能够解释年报问询函在企业集团内部具有监管溢出效应。

| 表 6 内部资本市场信息传递机制:子公司间的关联担保 |

媒体和分析师是外部资本市场中信息的产生和传递的重要主体,一方面具有外部治理效应,另一方面也能够促进信息的传递和放大。若某一子公司受到年报问询函向资本市场传递了企业集团其他子公司风险水平的信号,当公司被分析师和媒体关注程度高时,这一信号更能被投资者识别和传播,产生更多的负面效应,最终导致了年报问询函在企业集团内部的溢出效应更加显著。为了检验外部资本市场的信息传递机制,本文按照企业集团子公司被分析师和媒体关注度的高低对模型(1)进行分组回归。分别参考姜付秀等(2016)和逯东等(2015),使用分析师跟踪人数表示分析师关注度,通过“百度新闻搜索引擎”搜集公司的新闻报道条数来表示媒体关注度,将样本分别按分析师和媒体关注度年度平均数分为关注高和关注低两组。表 7和表 8结果发现,Comletter在第(1)(3)列中的估计系数均显著,而在第(2)(4)列中的估计系数不显著,表明年报问询函的溢出效应在分析师和媒体关注度高的公司中更为显著。综上所述,外部资本市场中的信息传递效应能够解释年报问询函在企业集团内部具有溢出效应。

| 表 7 外部资本市场信息传递机制:分析师关注 |

| 表 8 外部资本市场信息传递机制:媒体关注 |

年报问询会对审计师以及事务所的潜在声誉产生损失,使之面临更大的惩处风险(陈运森等, 2018)。作为理性人的审计师和事务所会规避风险,维护自身声誉,在审计工作中投入更多时间和精力,提高审计质量。因此,当集团内有一家子公司与被问询子公司由同一家事务所审计时,会计师事务所会提醒另一家公司注意风险,也会投入更多精力进行审计,从而提高财务报告质量。参照赵艳秉、李青原(2016),本文将集团内至少有一家子公司与被问询子公司由同一家事务所审计的行为定义为集团关联审计。由此可见,若集团存在关联审计,那么集团内的信息传递将会更顺畅,年报问询函在集团内的溢出效应更显著。本文根据集团是否存在关联审计对模型(1)进行分组。表 9结果显示,当集团存在关联审计时,年报问询函的溢出效应更为突出。同时,这也从另一方面说明内部资本市场的信息传递是年报问询函在企业集团内的溢出效应产生的重要原因。

| 表 9 基于集团关联审计的拓展分析 |

控制链较短有利于加强实际控制人对子公司的监督,降低监督成本(刘慧龙, 2017)。对某一子公司的年报问询会对实际控制人造成压力,加强其对其他子公司的监督和控制,从而抑制盈余操纵。由此可见,当实际控制人控制链条较短时,企业集团内某一子公司受到年报问询会使得实际控制人更有效地监督其他子公司提高信息披露水平。本文根据实际控制人控制链长度的均值对模型(1)进行分组,比较在不同长度的控制链条的情况下年报问询函在企业集团监管溢出效应的差异。借鉴Fan et al.(2013)和王凯等(2017)的方法,本文所使用的控制链长度数据是根据公司实际控制人控制链图,手工收集整理而成。表 10报告了年报问询函在不同实际控制人控制链长度公司中的溢出效应的差异的结果,结果显示,当实际控制人控制链短时,年报问询函的溢出效应更为突出。

| 表 10 基于控制链长度的拓展分析 |

为了解决样本自选择问题,本文接下来根据企业集团内其他公司是否收到年报问询函,采用倾向得分匹配方法估计年报问询函的监管溢出效应。表 11和表 12报告了企业集团内其他公司是否收到年报问询函对企业财务报告质量(IDAI和KV)采用邻近匹配、卡尺匹配、半径匹配、核匹配、局部线性回归匹配方法后的估计结果,ATT均显著为负,大部分都显著,说明子公司被年报问询时,同一企业集团的其他子公司的财务报告质量越高。

| 表 11 其他子公司是否收到年报问询函对盈余管理倾向得分匹配估计结果 |

| 表 12 其他子公司是否收到年报问询函对交易量波动依存度倾向得分匹配估计结果 |

本文进一步借鉴Roychowdhury(2006)的研究,通过异常经营现金净流量、异常生产成本和异常酌量性费用三个方面构建一个综合的真实盈余管理度量指标REM来替代财务报告质量(见表 13第(1)列)。本文还基于修正的Jones模型对主回归的操纵性应计利润(|DA|)进行替换(见表 13第(2)列)。

| 表 13 稳健性检验结果 |

本文使用企业集团收到的年报问询函总数除以子公司数再加1取对数(Num)替换Comletter来衡量年报问询函监管强度(见表 13第(3) (4)列)。这表明,企业集团收到年报问询函次数与未被年报问询的子公司的财务报告质量正相关。

(三) 基于增加控制变量的检验为了解决潜在的遗漏变量问题,本文在主回归模型(1)中增加了企业二职合一、董事会规模、独立董事比例、是否是四大进行审计这些与信息披露质量相关的控制变量(见表 13第(5) (6)列)。

(四) 基于不同估计方法的检验安慰剂检验。参照肖金利等(2018)本文按如下步骤进行安慰剂检验:每个公司随机分配企业集团内其他子公司是否收到年报问询函;将随机分配的虚拟变量与公司财务报告质量进行回归;重复前两个步骤2000次。结果显示本文构造的虚拟处理效应并不存在,再次验证了本文主要结论的稳健性。

总之,子公司被年报问询时,同一企业集团的其他子公司的财务报告质量将提高。本文结论稳健、可靠,不会随外部条件的变化而发生根本性改变。

七、研究结论与展望内部资本市场中关联交易和关联担保所形成的网络发挥了“信息桥梁”的作用,为子公司财务决策的同群效应奠定基础。外部资本市场中的投资者会从最新发生的事件中更新对相关联的其他上市公司的估值。因而,内外资本市场信息传递能够导致年报问询函在企业集团内的监管溢出效应。基于2015-2018年企业集团上市子公司样本,本文研究交易所问询在企业集团内是否具有监管溢出效应。实证研究发现,年报问询函在子公司间存在监管溢出效应,即企业集团内子公司被年报问询会引起其他子公司财务报告质量的提高。机制检验证明,内外部资本市场的信息传递是年报问询函溢出效应的主要原因:当年报问询函内容涉及到关联交易时,当集团子公司之间的确存在关联交易、关联担保时,以及当分析师和媒体关注度高时,年报问询函对集团内其他子公司财务报表质量的提升作用就越明显。拓展性分析发现,当企业集团存在共同审计和实际控制人的控制链条更短时,年报问询函的监管溢出效应就越明显。本文扩展了年报问询函政策实施效果的相关研究,延伸了财务决策同群效应理论假说,为优化上市公司监管机制提供思路。

本文认为未来可从以下三个方面扩展现有研究。首先,拓展企业集团内溢出效应研究,本文侧重于外部监管政策在企业集团内的溢出效应,未来可以探索内部政策的在企业集团内的参照点效应。其次,年报问询函是监管问询函的重要组成部分之一,未来还可以进一步探讨供应商和客户收到问询函对上市公司的溢出效应。最后,进一步探究财务决策的同群效应。现有针对财务决策同群效应的研究主要局限于行业、地区和董事连锁网络公司之间的期望互动,忽视了行为限制互动机制的理论拓展。内部资本市场作为企业集团内稀缺资源配置的重要载体和关键机制,也为研究基于行为限制互动的同群效应提供契机。

| [] |

蔡卫星、倪骁然、赵盼、杨亭亭, 2019, “企业集团对创新产出的影响:来自制造业上市公司的经验证据”, 《中国工业经济》, 第 1 期, 第 137-155 页。 |

| [] |

陈运森、邓祎璐、李哲, 2018, “非处罚性监管具有信息含量吗?——基于问询函的证据”, 《金融研究》, 第 4 期, 第 155-171 页。 |

| [] |

陈运森、邓祎璐、李哲, 2019, “证券交易所一线监管的有效性研究:基于财务报告问询函的证据”, 《管理世界》, 第 3 期, 第 169-185 页。 |

| [] |

何捷、张会丽、陆正飞, 2017, “货币政策与集团企业负债模式研究”, 《管理世界》, 第 5 期, 第 158-169 页。 |

| [] |

黄梅、夏新平, 2009, “操纵性应计利润模型检测盈余管理能力的实证分析”, 《南开管理评论》, 第 5 期, 第 136-143 页。 |

| [] |

姜付秀、石贝贝、马云飙, 2016, “董秘财务经历与盈余信息含量”, 《管理世界》, 第 9 期, 第 161-173 页。 |

| [] |

李捷瑜、徐艺洁, 2017, “学习效应、业绩反馈与连续并购”, 《南方经济》, 第 9 期, 第 103-117 页。 |

| [] |

李晓溪、饶品贵、岳衡, 2019, “年报问询函与管理层业绩预告”, 《管理世界》, 第 8 期, 第 173-188 页。 |

| [] |

李晓溪、杨国超、饶品贵, 2019, “年报问询函有监管作用吗?——基于并购重组报告书的文本分析”, 《经济研究》, 第 5 期, 第 181-198 页。 |

| [] |

刘慧龙, 2017, “控制链长度与公司高管薪酬契约”, 《管理世界》, 第 3 期, 第 95-112 页。 |

| [] |

刘丽华、徐艳萍、饶品贵、陈玥, 2019, “一损俱损:违规事件在企业集团内的传染效应研究”, 《金融研究》, 第 6 期, 第 113-131 页。 |

| [] |

逯东、付鹏、杨丹, 2015, “媒体类型、媒体关注与上市公司内部控制质量”, 《会计研究》, 第 4 期, 第 78-85 页。 |

| [] |

纳鹏杰、雨田木子、纳超洪, 2017, “企业集团风险传染效应研究——来自集团控股上市公司的经验证据”, 《会计研究》, 第 3 期, 第 53-60 页。 |

| [] |

潘红波、周颖, 2018, “企业集团成员声誉受损的连坐效应研究——来自银行贷款成本的经验证据”, 《厦门大学学报(哲学社会科学版)》, 第 5 期, 第 53-64 页。 |

| [] |

潘红波、陈洁、杨朝雅, 2020, “系族企业违规的同群效应”, 《山西财经大学学报》, 第 2 期, 第 87-98 页。 |

| [] |

寿志钢、李慧珍、邱搏, 2017, “企业同构问题研究:分析框架的构建及其应用”, 《珞珈管理评论》, 第 4 期, 第 156-172 页。 |

| [] |

王斌、张伟华, 2014, “外部环境、公司成长与总部自营”, 《管理世界》, 第 1 期, 第 150-161 页。 |

| [] |

王凯、薛坤坤、张昊旻, 2017, “金字塔层级如何影响慈善捐赠?——来自地方国有上市公司的证据”, 《当代会计评论》, 第 2 期, 第 1-22 页。 |

| [] |

肖金利、潘越、戴亦一, 2018, “保守的婚姻:夫妻共同持股与公司风险承担”, 《经济研究》, 第 5 期, 第 190-204 页。 |

| [] |

杨棉之、孙健、卢闯, 2010, “企业集团内部资本市场的存在性与效率性”, 《会计研究》, 第 4 期, 第 50-56 页。 |

| [] |

杨阳、王凤彬、孙春艳, 2010, “集团化企业决策权配置研究——基于母子公司治理距离的视角”, 《中国工业经济》, 第 1 期, 第 110-122 页。 |

| [] |

张俊生、汤晓建、李广众, 2018, “预防性监管能够抑制股价崩盘风险吗?——基于交易所年报问询函的研究”, 《管理科学学报》, 第 10 期, 第 112-126 页。 |

| [] |

张天宇、钟田丽, 2018, “企业财务决策同群效应研究述评与展望”, 《外国经济与管理》, 第 11 期, 第 3-16 页。 |

| [] |

赵艳秉、李青原, 2016, “企业财务重述在集团内部传染效应的实证研究”, 《审计与经济研究》, 第 5 期, 第 72-80 页。 |

| [] |

郑国坚、林东杰、谭伟强, 2016, “系族控制、集团内部结构与上市公司绩效”, 《会计研究》, 第 2 期, 第 36-43 页。 |

| [] |

Baldwin J, Hurtt D, MacGregor J., 2013, "The Relationship between SEC Comment Letters and Subsequent Auditor Change", Working Paper.

|

| [] |

Bens D. A., Cheng M., Neamtiu M., 2016, "The Impact of SEC Disclosure Monitoring on the Uncertainty of Fair Value Estimates". The Accounting Review, 91(2), 349–375.

DOI:10.2308/accr-51248 |

| [] |

Bozanic Z., Dietrich J. R., Johnson B. A., 2017, "SEC Comment Letters and Firm Disclosure". Journal of Accounting and Public Policy, 36(5), 337–357.

DOI:10.1016/j.jaccpubpol.2017.07.004 |

| [] |

Brown S. V., Shaolee Tian X., Wu Tucker J., 2018, "The Spillover Effect of SEC Comment Letters on Qualitative Corporate Disclosure:Evidence from the Risk Factor Disclosure". Contemporary Accounting Research, 35(2), 622–656.

DOI:10.1111/1911-3846.12414 |

| [] |

Dechow P. M., Lawrence A., Ryans J., 2013, "SEC Comment Letters and Insider Sales". The Accounting Review, 91(2), 401–439.

|

| [] |

Dee C C, Lulseged A, Zhang T., 2011, "Client Stock Market Reaction to PCAOB Sanctions Against a Big 4 Auditor". Contemporary Accounting Research, 28(1), 263–291.

DOI:10.1111/j.1911-3846.2010.01044.x |

| [] |

Ettredge M, Johnstone K, Stone M., 2011, "The Effects of Firm Size, Corporate Governance Quality, and Bad News on Disclosure Compliance". Review of Accounting Studies, 16(4), 866–889.

DOI:10.1007/s11142-011-9153-8 |

| [] |

Fan J. P. H., Wong T. J., Zhang T., 2013, "Institutions and Organizational Structure:The Case of State-Owned Corporate Pyramids". Journal of Law Economics and Organization, 29(6), 1217–1252.

DOI:10.1093/jleo/ews028 |

| [] |

Fisman R., Wang Y., 2010, "Trading Favors within Chinese Business Groups". The American Economic Review, 100(2), 429–433.

DOI:10.1257/aer.100.2.429 |

| [] |

Hribar P, Jenkins N T., 2004, "The Effect of Accounting Restatements on Earnings Revisions and the Estimated Cost of Capital". Review of Accounting Studies, 9(2), 337–356.

|

| [] |

Johnston R., Petacchi R., 2017, "Regulatory Oversight of Financial Reporting:Securities and Exchange Commission Comment Letters". Contemporary Accounting Research, 34(2), 1128–1155.

DOI:10.1111/1911-3846.12297 |

| [] |

Kim O., Verrecchia R. E., 2001, "The Relation among Disclosure, Returns, and Trading Volume Information". The Accounting Review, 76(4), 633–654.

DOI:10.2308/accr.2001.76.4.633 |

| [] |

Kothari S. P., Leone A. J., Wasley C. E., 2005, "Performance Matched Discretionary Accrual Measures". Journal of Accounting and Economics, 39(1), 163–197.

DOI:10.1016/j.jacceco.2004.11.002 |

| [] |

Kubick T. R., Lynch D. P., Mayberry M. A., Omer T. C., 2016, "The Effects of Regulatory Scrutiny on Tax Avoidance:An Examination of SEC Comment Letters". The Accounting Review, 91(6), 1751–1780.

DOI:10.2308/accr-51433 |

| [] |

Leary M. T., Roberts M. R., 2014, "Do Peer Firms Affect Corporate Financial Policy?". The Journal of Finance, 69(1), 139–178.

|

| [] |

Roychowdhury S., 2006, "Earnings Management through Real Activities Manipulation". Journal of Accounting and Economics, 42(3), 335–370.

DOI:10.1016/j.jacceco.2006.01.002 |

| [] |

Soda G., Zaheer A., 2012, "A Network Perspective on Organizational Architecture:Performance Effects of the Interplay of Formal and Informal Organization". Strategic Management Journal, 33(6), 751–771.

DOI:10.1002/smj.1966 |

| [] |

Xu T, Najand M, Ziegenfuss D., 2006, "Intra-industry Effects of Earnings Restatements due to Accounting Irregularities". Journal of Business Finance and Accounting, 33(5-6), 696–714.

DOI:10.1111/j.1468-5957.2006.00607.x |