随着中国经济步入“新常态”,实现经济内生增长最迫切需要解决的问题是居民消费水平的有效提升(王小华、温涛,2015)。2018年9月,中共中央、国务院印发《关于完善促进消费体制机制,进一步激发居民消费潜力的若干意见》,明确提出推动农村居民消费梯次升级。在此背景下,探究农户消费状况及其决定因素,对于扩大农村消费市场、促推农村消费结构转型升级、夯实贫困人口稳定脱贫基础以及农村经济高质量发展具有重要意义。

我国农村土地作为农民最大的民生,影响着大多数农户的一般社会结构特征。然而,随着城市化、工业化和农业现代化加速发展,农民纷纷脱离土地进入城镇进行非农就业,小规模、松散及细碎化的农地经营管理模式已经不能满足农村经济发展需求(罗必良,2016)。这种特殊国情决定了在农地“三权分置”背景下农地经营权流转(以下简称“农地流转”)的必然性。2017年中央一号文件中特别指出“加快发展土地流转型、服务带动型等多种形式规模经营,积极引导农民在自愿基础上,通过村组内互换并地等方式,实现按户连片耕种”。党的十九大报告明确指出“巩固和完善农村基本经营制度,深化农村土地制度改革,完善承包地三权分置制度”,2019年中央一号文件进一步强调深化农村土地制度改革。促进土地经营权流转,激发农村生产要素的内在活力,发展农业适度规模经营,已经成为新时代乡村振兴和农业供给侧结构性改革的重要抓手。无疑,通过农地流转确实能够促进土地资源的优化配置和农业规模化经营,实现农村土地、劳动力、资金、技术等关键资源要素更有效率的融合,助推农村经济发展。农地流转确实改变着很多农民的命运,然而,劳动力和其他生产性资产在不同农户间的不平等(巴德汉、尤迪,2002),促使能力更强的农户选择性地转移就业并实现向上的流动性(匡远凤,2018),而农地越来越成为缺乏进城能力的弱势农民群体的基本生计保障(贺雪峰,2018)。由于农户家庭禀赋异质性以及农地流转行为在社会阶层中的不均等分布,可能对不同农户家庭消费造成差异化影响。此外,在我国农村地区,农地流转的主体仍然以亲戚、同村村民为主(黄季焜等,2012;罗明忠、刘恺,2015),农地调整往往镶嵌在血缘、地缘关系之中(仇童伟、罗必良,2019)。传统的以亲缘、地缘和人情关系构建的农户社会资本对个体农地流转以及消费行为和消费福利可能具有重要影响。

为此,本文利用具有全国代表性的微观调查数据(CFPS 2012-2016),在改进可持续生计分析框架的基础上,使用面板数据双向固定效应模型、工具变量估计和倾向得分匹配法等计量经济模型对社会资本、农地流转对农户消费效应及其微观作用机制进行实证分析。本文主要回答的问题是:现阶段农户的农地流转行为是否抑制或促进了农村居民的消费?农户社会资本的个体差异性是否会影响到农户农地流转行为,从而影响到农户的消费,二者的微观作用机理是什么?在回答相关问题的基础上,提出如何助推农地流转来有效扩大农户消费,对于指导农村经济高质量发展和新型城镇化建设具有重要意义。

与以往研究相比,本文的创新点在于:一方面,从理论层面构建了“农地流转→农户生计资本变动→生计策略调整→农户消费水平变化”的微观机制分析框架,为探讨农地流转对农户消费行为及其消费偏好的研究提供了理论支撑。另一方面,从社会资本的视角检验了农户消费形成机理,对于后扶贫时代优化农村消费结构和收入分配政策具有一定的指导价值。

二、文献评述农户收入与消费问题一直是农村经济研究中的热点问题。已有大量学者基于不同方法、材料和模型,从不同视角对农户消费的影响因素进行研究。在迪顿的早期研究中,个体收入与流动性约束被认为能在抑制不确定性与流动性约束下影响个人消费、贫困和福利,由于家庭脆弱性,出于成本考虑,家庭更愿意利用预防性储蓄来抵御负向冲击的影响(Deaton,1991)。Chetty and Szeidl(2016)证实了家庭层面的调整成本对总消费动态的影响。王柏杰(2014)发现影响农村居民消费的因素包括收入制约、流动性约束、不确定性风险等,但初次分配格局的恶化直接影响到居民消费潜力的释放,进而加剧社会贫富分化(臧旭恒、贺洋,2015),且收入差距扩大会显著挤压农户消费(刘雯,2018)。部分学者对农地流转的微观福利效应进行了探索性研究(冒佩华、徐骥,2015;冷智花等,2015;胡霞、丁浩,2016;赵宁、张健,2017;刘卫柏等,2017),发现土地流转能显著提升农户收入并降低贫困发生率,显著提高了农户的劳动生产率,但不同地区土地流转体现为“富农”行动特征,低收入家庭对于土地的依赖程度较高,且土地流转对不同特征农户的家庭消费存在差异性影响。

社会资本对农户消费水平的促进作用也得到了部分实证研究的支持。从已有研究来看,Anggraeni(2009)、杨明婉、张乐柱(2019)证实了较高的社会资本水平将使个体更易获得信贷资源,可以缓解偏远地区存在的信贷约束。由于中国农村金融机构或信用合作社发展相对滞后,宗族网络可被视为一种信用机制或担保机制,使其成员获得更多的私人融资(郭云南等,2012;申云,2016),这有利于扩大农户消费,而社交—成瘾性消费行为也会依赖于社交联系和社会信任等因素(Seid,2015;黎娇龙、杨继生,2017)。并且,收入差距扩大会显著挤压农户消费,而社会资本能够缓解城乡收入差距而非农村内部收入差距对农户的消费挤压(刘雯,2018)。南永清等(2019)发现,相较于传统的血缘和地缘关系,依托“邮电通讯”形成的关系网络对农户消费具有更大的正向影响。杨晶、黄云(2019)进一步发现亲缘社会资本可以通过缓解农户融资约束,并提高其家庭收入地位来缓解农户消费不均等。

社会资本与农地流转的关系也引起了学者们的重视。例如,黄季焜等(2012)分析农地转入户和农地转出户之间的关系发现,与亲属签订流转合同的事前、事中和事后交易成本都比较低,熟悉程度和信任程度等“关系”在农地流转中发挥了重要的作用。钱龙、钱文荣(2017)研究发现,社会资本难以有效促进农户的农地转出或转入,但会通过促进非农就业来正向影响农地转出。江激宇等(2018)认为农地流转本质上是土地转入者和转出者基于自身成本和收益做出的交易决策,它受双方社会资本的影响,且对农地转入户(如种粮大户)而言,所积累的人际关系、信任、社会网络等社会资本水平越高,转入户与转出户之间越可能流转农地。陈浩、王佳(2018)同样认为社会资本促进了农地流转,并且发现礼金支出越高,与邻居、亲朋交往越频繁,有族谱或家谱的农户租出土地的概率越高,但这类“强关系”对土地租入行为的影响不显著,而参与正式组织的农户更倾向于租入土地。贾晋等(2019)进一步证实了宗族网络对农地经营权流转的正向影响,且宗族网络能够抑制农地撂荒现象的发生。

综上所述,已有关于农户消费研究相对较多,但仍存在以下不足:第一,农户消费分化在我国农村地区普遍存在,但学者们重点考察农地流转行为对农户福利和收入分配的影响(张建等,2016;郭君平等,2018),而对农地流转在农户消费层面的影响研究还不够深入。第二,已有研究大多关注到社会资本积累对农户消费的积极影响,但对农地流转背景下社会资本对农户消费的影响效应关注还较为匮乏。并且,鲜有学者将农地流转与社会资本纳入统一分析框架,构建其影响农户消费的作用机理。究竟社会资本是否促进或抑制了农户消费,能否间接影响农地转出或农地转入提高农户消费水平,其微观作用机制仍然相对模糊。

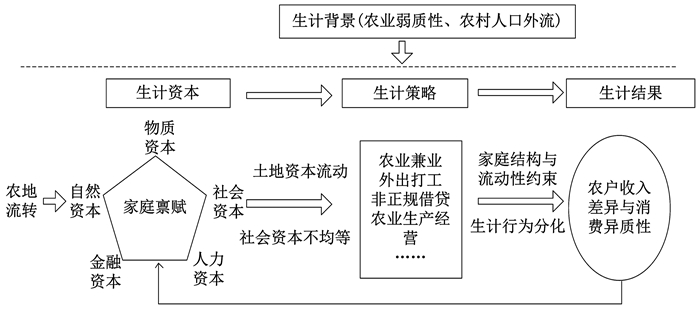

三、分析框架与研究假设大量学者基于农户模型,以家庭为基本研究单元,对实现家庭效用最大化过程中农户消费决策和生产决策进行了均衡分析。借鉴既往研究,本文基于农户可持续生计理论,构建了农地流转下中国农户消费的理论框架(图 1)。就理论而言,传统农户面临着农业弱质性的生计环境,耕作集约程度较低以及相应的农业收入流很“薄”。越来越多的农户“牺牲”在流转期内的农地经营权,以获得土地租金和外出务工收入,农户生计方式由务农向非农务工转变,生活方式从乡村向城镇转变。在农地流转进程中,部分农民基于自身家庭禀赋特征,可能会采取差异化的生计策略和生计行为,以期提高自身家庭福利水平,进而实现消费平滑。一方面,农地作为农户的重要生计资源,农地流转必然带来农户生计资本(自然资本)的变动。相对而言,农地流转后,由于无法获得持续稳定的种地收入满足更高的生活需求,农户生计策略将会发生调整(赵宁、张健,2017)。而农户家庭禀赋差异可能造成了农户生计行为分化,进而诱致不同生计结果,即农地流转前后农民个人及其家庭的福利状况发生变化(魏玲、张安录,2016)。农地流转行为可能会影响到农户的生计决策行为,从而导致农户个体的消费差异。在农地流转实践中,农地转出一定程度上可以促进农村劳动力向外转移,获得土地出租收入,对农户消费产生促增作用。农地转入户因为规模经营,使用先进农业机械设备提升农业生产效率,获取更多农副产品,进而可能提高家庭消费。另一方面,在人口外流和农业弱质性背景下,社会资本作为嵌入到农户生计网络中的有价资源,往往低收入农户社会资本的拥有量和回报率低于高收入农户(周晔馨,2012)。农户社会资本的个体差异性可能会影响到农户的农地流转行为,从而影响其生计资本的变化引致农户家庭消费水平差异①。

|

图 1 理论分析框架图 |

① 从自发流转的角度看,农民在考虑土地转出时,不是考虑它对自己经济的功能,能够收取多少租金,而是考虑耕种土地的机会成本,也就是外出务工的收入。因此,农户消费可能并非直接是由农地流转造成,但有可能因为农地流转间接影响了农户外出务工的选择,从而带来消费偏好的差异,导致消费异质性。

根据以上分析框架,生计资本不均等尤其是社会资本变动对农户消费变化的影响可能十分重要。在我国,人情送礼是传统乡土社会的典型特征,是农村居民维护其社会网络和人际关系的重要途径(杨汝岱等,2011),基于血缘、地缘或家庭纽带形成的紧密型社会网络作为一种非正式机制对农户生计和福利状况有重要影响(涂冰倩等,2018;杨明婉、张乐柱,2019;谭燕芝、张子豪,2017;秦海林等,2018),能够缓解农户收入差距扩大对农户消费的挤压(刘雯,2018)。本文将社会资本视为农户通过关系网络来运用资源的一种生计能力,理论上而言,拥有社会资本的农户越可能扩展已有的社会网络并获取多元化收入,进而在收入的提升过程中转化为现实性需求。此外,农户积累的人际关系、信任、社会网络等社会资本水平越高,转入户与转出户之间越容易进行农地流转交易(江激宇等,2018)。但是,农地转出同时意味着农户农业收入流的“丧失”,如果在农户土地流转后无法保障其外出务工并获得稳定的生计来源,这部分农户可能因农地转出和较弱的社会资本引致叠加效应,进一步影响农户生计结构的稳定性,带来农户消费不均等的“马太效应”(周义、李梦玄,2014)。考虑到农地流转、社会资本和农户消费三者之间关系的复杂性,农户社会资本效应对农户农地流转行为的影响以及二者对农户消费产生了何种作用,还有待进一步深入实证探究。为此,本文提出如下研究假说:

H1:相比未参与农地流转农户而言,参与农地流转的农户更有利于扩大消费,且农地转出农户相对农地转入农户具有更高的消费倾向,对家庭消费的影响相对更大。

H2:社会资本越高的农户,消费动机越强,越有利于促进农户消费;反之则会抑制农户消费。

H3:农户社会资本可以间接促进农户农地流转来扩大农户消费,即农地流转在农户消费中存在中介效应。

四、数据来源、模型设计及统计性描述本文使用的数据是北京大学中国社会科学调查中心采集的中国家庭追踪调查(China Family Panel Studies,简称“CFPS”)2012年、2014年和2016年三期数据。首先根据CFPS 2016年受访户主(指的是“经济上的户主”,即财务回答人)个人编码匹配得到成人库、家庭库的一系列信息,然后基于城乡分类和户口类型,剔除非农业户口和城镇样本,最后根据样本编码回溯CFPS 2012年、2014年信息,经过数据清洗后得到三期样本共计14106户。

(一) 模型设计与变量选取本文主要目的是构建以农户消费为被解释变量的实证模型,对农地流转、社会资本与农户消费三者之间的关系进行综合分析。为了消除不随时间变化的不可观测因素的影响,尽可能地缓解内生性带来的偏误,使计量结果更可靠,本文使用面板数据双向固定效应模型(控制个体效应和时间效应)进行估计。基准模型表达式为:

| $ {\rm{Inconsu}}{{\rm{m}}_{{\rm{it}}}} = {{\rm{ \mathsf{ β} }}_0} + {{\rm{ \mathsf{ β} }}_1}{\rm{so}}{{\rm{c}}_{{\rm{it}}}} + {{\rm{ \mathsf{ β} }}_2}{{\mathop{\rm land}\nolimits} _{{\rm{it}}}} + {\rm{C}}{{\rm{V}}_{{\rm{it}}}}{\rm{ \mathsf{ λ} }} + {{\rm{ \mathsf{ η} }}_{\rm{i}}} + {{\rm{ \mathsf{ μ} }}_{\rm{t}}} + {{\rm{ \mathsf{ ε} }}_{{\rm{it}}}} $ | (1) |

式(1)中,本研究设定模型的被解释变量lnconsumit表示第t年第i个被调查农户的基本生活消费水平,即家庭人均生存型消费、人均发展型消费和人均享受型消费之和(取对数);socit为分组虚拟变量,表示第t年第i个被调查农户的社会资本状况,为二分类变量。landit为第t年第i个被调查样本农地流转行为虚拟变量,调查年份农户参加了农村土地经营权流转取值为1,否则取值为0。CVit为控制变量。ηi代表不随时间而变的个体异质性的截距项,μt代表时间固定效应,εit为随个体和时间而变动的扰动项。基于研究假设,变量选取如下:

1.农户消费

在经典的马克思主义经济学理论中,消费资料被划分为生存资料、发展资料和享受资料。国家统计局将我国农村居民的消费分为八大类:食品、衣着、居住、家庭设备用品、交通通信、文教娱乐、医疗保健以及其他消费。依据国家统计口径并借鉴相关研究(南永清等,2019;杨晶、黄云,2019),本文用家庭所有成员的全年日常生活消费支出(人均家庭消费支出的自然对数)反映农户消费状况,涵盖生存型消费、发展型消费和享受型消费三种支出类型。

2.农地流转

随着土地流转政策在全国范围内推开,农地流转行为已经在我国农村地区更加普遍。由于农地流转模式较为复杂,农地流转的模式有很多种,包括出租、互换、入股、转让等。本文中农地流转的衡量指标包括:①“农地转出”,CFPS问卷中的问题为“过去12个月,您家是否将集体分配的土地出租给了其他人?”,具体赋值为:1=是,0=否。②“农地转入”,是指“过去12个月,除去集体分配的土地,您家是否从别人或集体那里租用了土地,无论是否需要付租金?”,回答“是”赋值为1,否定答案赋值为0。这样选取的原因在于:一方面,在我国农村地区,土地租赁是农户经济行为的重要生计选择,且随着人口老龄化加剧,土地租赁模式已经成为农地流转的典型流转类型之一;另一方面,农户土地租赁相关数据可获得性较强,更能够代表被调查地区农地流转的基本情况,同时满足本文研究农地流转对农户消费影响的数据需求。为了避免可能存在的样本遗漏,本文将同一年份CFPS数据中“是否将土地出租给他人”和“土地出租收益”发生组整合为农地转出组,并将“是否租用他人土地”和“土地租赁成本”发生组整合为农地转入组。

3.社会资本

社会资本是本研究的另一核心解释变量。本文使用调查年份是否获得非同住亲戚经济支持(具体赋值为:1=是,0=否)来衡量农户社会资本状况,着重考察了社会资本对农户消费的影响。由于农户社会资本的表现形式多样,单一的衡量指标得出的结论可能存疑,故而在稳健性分析中,本文还使用了调查年份家庭是否有人情礼支出以及亲戚经济支持数额和人情礼金支出数额三个替代指标,以验证农村居民社会资本对农户消费影响结论的可靠性。

此外,为尽可能地缓解遗漏变量造成的估计结果偏误,本文还将影响农户消费的户主特征、家庭特征和政府补助层面的变量作为控制变量(控制变量的赋值及相关说明见表 1)。

| 表 1 变量初步说明 |

从表 2样本农户消费现状可以发现:第一,从全样本来看,2012、2014、2016年三期调查对比的农户消费水平呈逐年增长的趋势,消费基尼系数呈现出逐年降低的趋势。具体而言,农户人均消费支出从2012年的0.90万元提高到2016年2.98万元,消费基尼系数从2012年的0.49下降到2016年的0.38,意味着考察期内样本农户消费的不均等程度降低。第二,从农地转出农户的消费情况来看,以人均消费支出衡量的农地转出农户的消费不均等指数高于非农地转出户的相应指数值,这意味着农地流转下农户消费状况存在群体分化。由于劳动力和其他生产性资产在不同农户之间存在差异,个体能力越强的农户转出农地可以更加容易地选择非农就业(钱龙、钱文荣,2017),获得新的生计收入来源,实现生计转型和消费平滑,而缺乏“进城”能力和非农务工收入来源的非农地转出户消费能力和消费水平则更低,农户消费的个体差异性引致了农地转出农户消费水平及消费不均等程度更高。第三,与农地转入户相比,未进行农地转入的农户消费不均等程度也更高,可能的现象解释是转入户多为种地农民,农地转入后农户获得更多的农副产品和农业兼业性收入,实现消费平滑。但外出务工的未进行农地转入农户往往面临着较高的转移成本和较低的农业收入,且家庭消费存在惯性和受非农收入波动的影响,使得家庭消费波动和消费不均等程度更为明显。第四,从社会资本差异下农户家庭消费情况看,社会资本越高的农户消费水平越高。此外,农地转出农户的消费支出水平及消费基尼系数明显高于全样本和农地转入户,由此可以看出,农地转入农户和农地转出农户在家庭消费行为和消费水平上存在一定的差异性,并且从所有分组的样本农户消费不均等状况来看,呈现出逐年递减的变化趋势,其背后的驱动机理值得深入探究。

| 表 2 样本农户消费水平及其消费不均等现状 |

在表 3基准回归模型中,本文将户主个体特征、家庭特征和政府补助作为控制性变量,以及控制省份和时间的固定效应,分别考察了农地转出、农地转入对农户消费的影响。结果表明:第一,从模型(1)农地流转的衡量指标来看,“农地转出”对农户消费的影响未通过模型显著性检验。可能的解释是农地转出连带的租金收入微薄,农地转出难以直接提升农户消费,因此农地转出与未转出户的家庭消费水平并不存在显著性差异。另一种可能的解释是,农地转出变量与农户消费之间可能存在内生性问题导致估计结果偏误(何安华、孔祥智,2014;李龙、宋月萍,2016;杨子等,2017),需要对农地流转相关变量进行内生性检验。第二,从模型(2)的农地转入估计结果可知,与对照组相比,农地转入对农户消费产生了显著的促进作用。第三,模型(3)将“农户是否参与农地流转”作为农地流转的替代变量纳入实证模型,以检验农地流转对农户消费的整体性影响。结果表明,农地流转整体对农户消费确实存在显著影响,意味着参与农地流转的农户相比未参与农地流转农户具有更高的消费动机。因此,本文研究假设1得到验证,即与对照组相比,农地流转行为扩大了农户消费。

| 表 3 农地流转、社会资本与农户消费:基准回归结果 |

由表 3模型(4)~(5)的基准回归结果可知,以是否获得亲戚经济支持衡量的社会资本变量对农户消费产生了促进作用,且这种影响在1%水平上通过了显著性检验。具体来看,社会资本对农户消费的影响显著为正,意味着获得过亲戚经济支持的农户,其家庭消费支出比对照组高出5%个单位(见表 3模型(5))。农村居民社会资本积累确实能够对农户消费产生显著促进作用,证实了本文研究假设2:拥有较高社会资本的农户具有更高的消费动机。该实证结果也在某种程度上说明了在我国农村地区以亲缘、血缘为基础的社会关系网络依然是乡土社会中农民维持、拓展社会关系的重要方式,应当予以重视。

(三) 控制变量对农户消费的影响效应估计控制变量对农户消费支出的影响效应估计结果基本稳健(结果如模型(1)~模型(5)所示)。由表 3可知:其一,从户主层面的控制变量来看,户主年龄对农户消费产生了显著的负向影响,表现为随着户主年龄的增加,农户消费水平一般发生下降;婚姻状况则对农户消费产生了显著的正向影响,即与对照组相比,户主在婚的家庭消费支出规模更大。其二,从农户家庭层面变量来看,人口数量是影响农户消费的重要因素,表现为家庭人口数量对农户消费的影响显著为负,且人口数量的平方项显著为正,说明农户消费并未随家庭人口数量的增加而呈线性增加。当农户的人口规模达到一定数量后,对农户消费的扩张作用才显现。从收入水平变量来看,农户收入水平对农户消费产生了显著的正向影响,证实了家庭收入与消费的关联。其三,从社会层面的变量来看,与未获得政府补助的农户相比,获得了政府补助的农户,其家庭消费水平显著更高,其原因在于政府补助这一民生政策促进了农户消费。

(四) 对估计结果的进一步检验1.稳健性检验

为了进一步验证农地流转、社会资本对农户消费支出的影响结论是否可靠,本文采取如下几种方式:第一,表 4模型(1)中纳入农地转出与农地转入变量,剔除调查年份同时转出和转入农地的农户样本,结果表明,农地转入促进农户消费的结论仍然成立,但农地转出仍未通过显著性检验,有待进一步研究。第二,参考胡霞、丁浩(2016)的做法,使用“出租土地所得(元)”作为农地转出的替代变量,结果表明,农地转入和社会资本均能有效增加农户消费,而农地转出对农户消费的促进作用为正但依然不显著,实证结果见表 4模型(2)。第三,考虑到单一的社会资本指标所得到的结果可能会受到质疑,因此,参考刘雯(2018)的做法,本文以“调查年份是否有人情礼金支出”来衡量社会资本,其影响效应依然显著为正,进一步验证了社会资本影响农户消费结论的稳健性,估计结果见表 4模型(3)。第四,表 4模型(4)和模型(5)分别使用“亲戚经济支持数额”和“人情礼金支出数额”衡量社会资本以检验社会资本提高了农户消费支出这一结论的稳健性,其估计结果基本不变:社会资本的影响效应依然显著为正。因此,通过采用不同的指标衡量社会资本,得出基本一致结论,即社会资本对农户消费确实存在显著的促进作用,即假说2得到充分证实。

| 表 4 稳健性检验结果(被解释变量:农户消费) |

2.内生性讨论及处理

尽管本文使用的面板数据模型能在一定程度上减少了内生性问题所带来的偏误,但实证结论仍面临着模型中内生性问题的威胁。除了比较常见的因遗漏关键变量会导致内生性外,还可能由于农地转出与农户消费的相互影响而出现联立内生性问题。在本项研究中,在考察农地转出对农户消费的影响时,可能那些家庭收入较高、消费水平较高的农户更倾向于选择农地转出,因而直接使用OLS估计方法则容易导致模型估计结果偏误。为缓解农地转出相关变量可能存在的内生性问题,需要选取工具变量对农地流转相关变量进行内生性处理(何安华、孔祥智,2014;李龙、宋月萍,2016)。借鉴既有研究的思路,村庄土地流转度越高,意味着农户从本村进行土地租赁的机会就越大,而村级土地流转度并不会直接影响个体农户的消费状况,因此,本文尝试以“村级农地转出度”作为内生变量农地转出的工具变量①。

① 在内生性处理中,工具变量的选择应该满足两个条件:一是与内生解释变量高度相关,二是与被解释变量农户消费无关。选用村庄层面的行为均值作为个人行为的工具变量以避免模型内生性的做法,在以往的不少研究中都有体现(杨汝岱等,2011)。本文中,“村级农地转出度”根据被调查农户所在村庄农地转出水平计算而得,该变量满足相关性和外生性要求。由于2016年调查数据库未涉及到村级变量,本文对村级信息的测量主要依据2014年调查数据。考虑到村级层面信息的变动性较弱,这种处理不会影响主要结论。

此外,农户消费差异是社会资本分布不均的结果,社会资本状况越好,农户消费水平也越高(刘雯,2018),而建立或维持社会关系网也需要成本,农户收入和消费水平越高的农户,其社会资本状况可能越好(南永清等,2019)。进一步地,农户消费可能会进一步导致农户社会资本状况的分化,造成“物以类聚,人以群分”的联立内生性,即被解释变量农户消费与核心解释变量社会资本之间可能存在反向因果关系。因此,本文选取了“所在村庄的亲戚经济支持行为”作为“社会资本”的工具变量。其基本逻辑是,村庄内部除自己外的亲戚支持行为发生概率在一定程度上反映了该村的社交习俗,将影响到农户家庭社会关系积累,但其对于自身的消费行为而言具有较强的外生性,不会直接影响个体消费,是一个恰当的工具变量。

相应的工具变量法检验结果见表 5,在工具变量模型中,基本通过相关估计方程对工具变量的检验,即工具变量与内生性变量不相关的原假设,且不存在弱工具变量问题①。由表 5模型(2)内生性检验结果(添加了控制变量)可知,识别不足检验(underidentification test)LM统计量为54.132,拒绝了识别不足的原假设,由此说明工具变量与内生变量相关。弱工具变量检验(weak identification test)Cragg-Donald统计量为23.393,大于10%偏误下的临界值,表明使用面板数据工具变量方法控制内生性后,拒绝了模型存在识别不足和弱工具变量的假设,且工具变量选取具有一定的合理性。

| 表 5 内生性处理:面板数据工具变量方法(FE-IV) |

① 根据斯托克和基博(Stock and Motohiro)的做法,一般认为,F值大于10%偏误水平下的临界值为16.38。

进一步分析可知:其一,农地转出在农户消费影响因素模型中存在内生性,而处理内生性问题后,农地转出对农户消费的促进作用可被证实,这意味着不考虑内生性问题的实证结果会导致估计结果的偏误。其二,无论是面板数据双向固定效应估计,还是FE-IV估计,这些分析均有效支撑了本文基本结论:社会资本能够促进农户消费水平的提升。此外,如表 5模型(1)和模型(2)实证结果所示,无论是否添加控制变量,都可以发现在处理模型内生性问题后,农地转出和社会资本促进农户消费的基本假设成立。

3.基于倾向得分匹配方法的检验

除了考虑双向因果关系导致的内生性问题,为了提高估计精度,本文还考虑了样本自选择导致的内生性问题。本文中,农地流转决策是农户基于家庭资源禀赋的自愿选择的结果,那么农地流转的参与对象可能并非随机样本,即农户是否参与土地流转存在自选择问题,这导致土地流转决策会受到一些无法观测变量的影响,如果直接使用OLS估计方法,则样本自选择问题会导致的模型估计结果偏误(杨子等,2017)。解决自选择问题的重要方法是倾向得分匹配法(propensity score matching,PSM),该分析方法能够通过匹配再抽样的方法使观测数据尽可能接近随机实验数据,有效避免自选择带来的选择偏差问题,也尽可能选择包括户主个体、家庭特征等在内的多项协变量以规避遗漏变量带来的内生性问题。本文接下来以2016年数据为例,使用PSM近邻匹配法估计“参与者处理效应”(average treatment effect on the treated,ATT),即处理组农户与非处理条件下的“净效应”。表 6模型(1)和模型(2)列呈现了消除样本自选择偏误后农地流转对农户消费的PSM检验结果①。实证结果表明:经过PSM方法纠正农地流转的自选择偏误后,“农地转出”变量的平均处理效应(ATT)为0.1157,且高于稳健OLS估计结果,意味着农地转出确实对农户消费产生了正向影响。为了证实农地流转对农户消费的整体影响,表 6第(2)列使用“农户是否参与农地流转”作为农地流转变量的代理指标进行检验,结果发现,在其他因素既定前提下,PSM估计结果支持了农地流转影响农户消费的基本结论。总之,考虑样本自选择问题后,农地转出会显著增加农户消费,且整体上而言农地流转对于农户消费有因果关系的影响。

| 表 6 倾向得分匹配和稳健OLS估计结果(CFPS 2016) |

① 由于PSM计算过程较复杂,详细的匹配程序未列出,表中只列示平均处理效应(ATT)估计结果。此外,因农地转入模型未满足PSM检验条件,未在文中报告。

此外,考虑到社会资本对农户消费影响可能存在“自选择”问题,即农户获得亲戚经济支持行为与农户个体、家庭和经济社会特征存在密切联系,进而以“是否获得亲戚经济支持”衡量的社会资本覆盖样本并非随机分布的。若忽视农户在社会资本的选择性问题存在的“自选择”效应,这样很容易导致样本选择性偏误。为处理相应的自选择偏误引致的内生性问题,本文基于2016年数据,在变量满足平衡性假设检验要求的前提下,以社会资本为处理变量,采用倾向得分匹配(PSM)近邻匹配法进行估计,相应的结果如表 6模型(3)所示。PSM检验结果表明,消除样本自选择偏误后,以亲戚经济支持反映的社会资本对农户消费依然存在显著的正向促进效应,其平均处理效应(ATT)为0.1760,略低于稳健OLS估计结果,以上数据结果充分支持了社会资本确实提高了农户消费水平的结论。

从以上理论模型和实证检验的结论中不难发现,尽管可能还存在其他遗漏变量对农户消费的估计结果造成影响,但是,使用工具变量法(FE-IV)估计以及倾向得分匹配(PSM)方法的计量回归结果仍然保持一致,即相比未参与农地流转农户而言,参与农地流转的农户更有利于扩大消费,农户社会资本越高越有利于促进农户消费,支持了本文假设1和假设2。

六、作用机制分析通过前面的铺垫分析,本文发现农地流转带动了农户消费,社会资本对农户消费具有显著的促进作用。那么,一个随之而来的问题是,当社会资本引发农户消费变化时,是否会通过农地流转间接影响农户消费?为了验证本文假说3,以进一步理解社会资本、农地流转与农户消费的因果关系和理论机制,需要引入中介效应模型,联合检验解释变量的系数和中介变量的系数是否都等于0,以反映可能存在的中介效应。被解释变量为农户消费,核心解释变量为社会资本,中介变量为农地流转(注:此处区别考察农地转入和农地转出在社会资本影响农户消费中的中介作用)。相应的农地流转中介效应检验模型设定如下:

| $ {\rm{lnconsu}}{{\rm{m}}_{{\rm{it}}}} = {{\mathtt{θ }}_1} + {\rm{c}}\;{\rm{so}}{{\rm{c}}_{{\rm{it}}}} + {\rm{C}}{{\rm{V}}_{{\rm{it}}}}{\mathtt{λ }} + {{\mathtt{η }}_{\rm{i}}} + {{\mathtt{μ }}_{\rm{t}}} + {{\mathtt{ε }}_1} $ | (2) |

| $ {\rm{lan}}{{\rm{d}}_{{\rm{it }}}} = {{\mathtt{θ }}_2} + {\rm{a}}\;{{\mathop{\rm soc}\nolimits} _{{\rm{it}}}} + {\rm{C}}{{\rm{V}}_{{\rm{it}}}}{\mathtt{λ }} + {{\mathtt{η }}_{\rm{i}}} + {{\mathtt{μ }}_{\rm{t}}} + {{\mathtt{ε }}_2} $ | (3) |

| $ {\rm{lnconsu}}{{\rm{m}}_{{\rm{it}}}} = {{\mathtt{θ }}_3} + {{\rm{c}}^\prime }{\rm{so}}{{\rm{c}}_{{\rm{it}}}} + {\rm{b \;land}}{{\rm{ }}_{{\rm{it}}}} + {\rm{C}}{{\rm{V}}_{{\rm{it}}}}{\mathtt{λ }} + {{\mathtt{η }}_{\rm{i}}} + {{\mathtt{μ }}_{\rm{t}}} + {{\mathtt{ε }}_3} $ | (4) |

式(2)~式(4)中,a、b、c、c′为回归系数。其中,lnconsumit为被解释变量农户消费,socit表示社会资本变量,landit表示农地流转中介变量。其它变量含义与式(1)相同。

表 7为农地流转的中介作用检验结果。由表 7模型(1)得出,与对照组相比,社会资本对农地转出具有显著性影响。进一步分析表 7模型(3)结果可知,考虑内生性问题后,社会资本、农地转出能够正向促进农户消费①。综合来看,社会资本对农地转出存在显著的正向影响,农地转出对农户消费具有正向影响,即a、b、c三个参数估计值均显著,由此可以判定社会资本积累通过促进农地转出而增加农户消费的路径是存在的。

| 表 7 中介效应检验的回归结果 |

① FE-IV估计中内生性检验结果可知,识别不足检验(underidentification test) LM统计量为54.077,拒绝了识别不足的原假设,由此说明工具变量与内生变量相关。弱工具变量检验(weak identification test) Cragg-Donald统计量大于10%偏误下的临界值,表明使用面板数据工具变量方法控制内生性后,拒绝了存在识别不足和弱工具变量的假设,且工具变量选取具有一定的合理性。

分析表 7模型(2)农地转入模型可知,社会资本对农地转入的直接作用显著为正,且表 7模型(4)中社会资本、农地转入对农户消费的影响均通过了显著性检验,这意味着引入了社会资本的影响后,农地转入对农户消费的作用仍显著。以上数据结果充分表明,在农地转入中介效应模型中,农地转入对社会资本影响农户消费也存在明显中介效应,由此可以证实社会资本既可以直接作用于农户消费,也可以通过农地转入作为中介变量“部分地”促进农户消费的结论依然成立。总体来看,社会资本通过农地流转而增强农户消费的路径是存在的。考虑到模型(3)、(4)社会资本对农户消费的影响系数c′通过了显著性检验,故农地流转“部分”中介效应成立。据此,本文研究假设3得到验证。

以上研究结果基本符合我国农村现实国情:一方面,“农地转入”可能通过农业规模化经营、优化劳动力资源配置、提高农业机械水平等促进农户经营性收入增加(史常亮等,2017;杨子等,2017),提高农户消费消费水平。由于农地转入户大多数为种地农民,因此,种地农民更需要社会资本积累以稳定其家庭收入来源和生计结构,平滑其家庭消费。另一方面,相比社会资本较低的农户,社会资本越高的农户在农地转出后更容易获得非农就业机会、非正规金融融资和增加其收入来源的多元性(南永清等,2019),缓解收入差距的同时促进农户消费水平提升(刘雯,2018)。并且,农地转出户通过劳动力转移和非农就业,提高个人及家庭收入(钱龙、钱文荣,2017),实现了农户生计模式转型,打破传统的小农户消费模式,间接释放农地转出户消费潜力,提高家庭消费倾向和消费动机。

结合上述农地流转在社会资本影响农户消费中的中介效应检验结果来看,农户社会资本可以直接作用于农户消费,也可以通过农地流转作为中介变量“部分地”间接促进农户消费,因此,假说3得到了验证,为前文讨论时所存在的农地流转中介效应解释和分析提供了证据。

七、研究结论与政策启示文章基于中国家庭追踪调查三期面板数据(CFPS 2012-2016),分析了农地流转、社会资本对中国农户消费的影响效应及其微观作用机制,并综合运用面板数据倾向值得分匹配(PSM)与工具变量法进行了稳健检验。研究发现:第一,相比未参与农地流转农户而言,参与农地流转的农户总体上消费偏好和消费动机越强,农户消费水平和消费不均等程度相对更高。并且,纠正双向因果关系和选择性偏误造成的内生性后,农地流转对农户消费的正向促进作用依然显著。第二,相比社会资本较低的农户,社会资本越高的农户越能提高农地转出户非农就业机会和扩大其多元化收入来源,促进其消费水平提高。并且,中介效应检验结果还表明,农户社会资本可以发挥部分“中介效应”,间接促进农户农地流转来提升其消费水平,考虑内生性问题后结论依然成立。此外,随着户主年龄的增加农户消费水平一般发生下降,在婚的家庭消费支出规模更大,人口数量对农户消费的边际效应为正,农户收入水平、政府补助也对农户消费具有直接的影响。基于上述研究结论,本文得出以下几点政策启示:

首先,持续优化农地流转政策和小农户利益保障政策。其一,从政策层面上健全农地流转过程中的利益协调机制,降低农地流转交易成本并积极引导农户进行土地流转,把摞荒、效率差的土地资源进行规模经营,促进农地流转和农地资源的优化配置,有效推动农业提质增效和农民增收。其二,完善农村劳动力进城就业机制,合理引导农地转出后农户转移就业,并强化农地转出户的非农就业技能培训,为适龄劳动力非农就业创造更多机会,保障农户就业稳定性以及获取更高收入回报,进而促进农户可持续消费。其三,在既有政策下,充分保障农地转入户的利益,通过维持农地经营权的稳定性,提高农地流转的收益预期,鼓励农户进行合理的农业生产土地投资,确保家庭农业收入持续稳定增长,在提高农村居民基本消费能力的同时扩大农村内需消费市场,缓解因农地流转造成消费“失稳”困境。

其次,要强化农地流转下农户的社会资本建设。其一,社会资本作为一种嵌入性资源,在农户生计保障中具有重要作用,应加强农村居民社会关系网络建设,积极构建弱势农户帮扶机制。具体而言,政府应给予社会资本欠缺的部分农户特别的关注和更大的扶持,在农业支持政策、补偿分配、就业扶助等方面,在公正的基础上给予他们更多的倾斜,防止农户收入差距和消费不均等程度的扩大。其二,农户自身要积极扩大关系网络,合理利用亲戚、朋友和组织身份等社会资源,强化互动与合作,降低社会资本不均等对劣势家庭生计发展的不利影响。其三,社会资本能够通过农地流转间接影响农户消费,因此,通过行之有效的帮扶政策增强农户社会资本、农地流转的减贫增收效应,也是破解农户消费贫困问题的重要抓手。

此外,在中央政府稳增长、调结构、促和谐的政策指引下,政府应当立足农村经济社会发展大局,不断优化强农、惠农、富农的政策组合,农地流转政策应进一步与乡村振兴、社会保障政策进行有序衔接、形成保障合力,减轻农户家庭经济负担。在具体的实践中,持续推动消费扶贫,重点解决老年家庭、劳动力不足、收入水平较低和丧偶等脆弱群体的消费相对贫困问题,并进一步探索统一的基本救助标准,有效发挥社会补助“兜底线、救急难”的政策效果,不断满足农户美好生活需要,并有序推动农户消费提质升级,助推乡村经济振兴。

| [] |

陈浩、王佳, 2016, “社会资本能促进土地流转吗?——基于中国家庭追踪调查的研究”, 《中南财经政法大学学报》, 第 1 期, 第 21-29 页。 |

| [] |

郭君平、曲颂、夏英, 2018, “农村土地流转的收入分配效应”, 《中国人口·资源与环境》, 第 5 期, 第 160-169 页。 |

| [] |

郭云南、姚洋、Jeremy Foltz, 2012, “宗族网络、农村金融与平滑消费:来自中国11省77村的经验”, 《中国农村观察》, 第 1 期, 第 32-45 页。 |

| [] |

贺雪峰, 2018, “关于实施乡村、振兴战略的几个问题”, 《南京农业大学学报(社会科学版)》, 第 3 期, 第 19-26 页。 |

| [] |

何安华、孔祥智, 2014, “农户土地租赁与农业投资负债率的关系——基于三省(区)农户调查数据的经验分析”, 《中国农村经济》, 第 1 期, 第 13-24 页。 |

| [] |

黄季焜、郜亮亮、冀县卿, 2012, 《中国的农地制度、农地流转和农地投资》, 格致出版社。 |

| [] |

胡霞、丁浩, 2016, “土地流转对农户消费异质性影响研究”, 《华南农业大学学报(社会科学版)》, 第 5 期, 第 55-64 页。 |

| [] |

江激宇、张士云、李博伟, 2018, “社会资本、流转契约与土地长期投资”, 《中国人口·资源与环境》, 第 3 期, 第 67-75 页。 |

| [] |

贾晋、李雪峰、伍骏骞, 2019, “宗族网络、村干部经商经历与农地经营权流转”, 《经济理论与经济管理》, 第 2 期, 第 101-112 页。 |

| [] |

匡远凤, 2018, “选择性转移、人力资本不均等与中国城乡收入差距”, 《农业经济问题》, 第 4 期, 第 23-35 页。 |

| [] |

普兰纳布·巴德汉、克利斯托弗·尤迪, 2002, 《发展微观经济学》, 陶然等译, 北京: 北京大学出版社。 |

| [] |

冷智花、付畅俭、许先普, 2015, “家庭收入结构、收入差距与土地流转——基于中国家庭追踪调查(CFPS)数据的微观分析”, 《经济评论》, 第 5 期, 第 111-128 页。 |

| [] |

罗必良, 2016, “农地确权、交易含义与农业经营方式转型——科斯定理拓展与案例研究”, 《中国农村经济》, 第 11 期, 第 2-16 页。 |

| [] |

罗明忠、刘恺, 2015, “农村劳动力转移就业能力对农地流转影响的实证分析”, 《广东财经大学学报》, 第 2 期, 第 73-84 页。 |

| [] |

李龙、宋月萍, 2016, “农地流转对家庭化流动的影响——来自流出地的证据”, 《公共管理学报》, 第 2 期, 第 76-83 页。 |

| [] |

刘雯, 2018, “收入差距、社会资本与农户消费”, 《中国农村经济》, 第 6 期, 第 84-100 页。 |

| [] |

黎娇龙、杨继生, 2017, “社交-成瘾性消费的偏好迁移、收入效应及隐性成本”, 《经济学动态》, 第 7 期, 第 74-87 页。 |

| [] |

刘卫柏、郑爱民、彭魏倬加、李中, 2017, “农村土地流转与劳动生产率变化——基于CIRS调查数据的实证分析”, 《经济地理》, 第 12 期, 第 195-202 页。 |

| [] |

冒佩华、徐骥, 2015, “农地制度、土地经营权流转与农民收入增长”, 《管理世界》, 第 5 期, 第 63-74 页。 |

| [] |

南永清、臧旭恒、蔡海亚, 2019, “社会网络影响了农村居民消费吗”, 《山西财经大学学报》, 第 3 期, 第 1-15 页。 |

| [] |

史常亮、栾江、朱俊峰, 2017, “土地经营权流转、耕地配置与农民收入增长”, 《南方经济》, 第 10 期, 第 36-58 页。 |

| [] |

申云, 2016, “社会资本、二元金融与农户借贷行为”, 《经济评论》, 第 1 期, 第 80-90 页。 |

| [] |

钱龙、钱文荣, 2017, “社会资本影响农户土地流转行为吗?——基于CFPS的实证检验”, 《南京农业大学学报(社会科学版)》, 第 5 期, 第 88-99 页。 |

| [] |

仇童伟、罗必良, 2019, “'好'的代理人抑或'坏'的合谋者:宗族如何影响农地调整”, 《管理世界》, 第 8 期, 第 97-109 页。 |

| [] |

秦海林、李超伟、万佳乐, 2018, “社会资本能降低农户的非正规借贷成本吗?——基于农户异质性与社会资本结构的实证研究”, 《农村经济》, 第 9 期, 第 70-75 页。 |

| [] |

谭燕芝、张子豪, 2017, “社会网络、非正规金融与农户多维贫困”, 《财经研究》, 第 3 期, 第 43-56 页。 |

| [] |

涂冰倩、李后建、唐欢, 2018, “健康冲击、社会资本与农户经济脆弱性——基于'CHIP2013'数据的实证分析”, 《南方经济》, 第 12 期, 第 17-39 页。 |

| [] |

王谦、李超、侯建国, 2017, “我国财政支农支出对农村居民消费的影响效应——基于1995-2015年分省面板数据的实证分析”, 《经济与管理评论》, 第 6 期, 第 104-111 页。 |

| [] |

王小华、温涛, 2015, “城乡居民消费行为及结构演化的差异研究”, 《数量经济技术经济研究》, 第 10 期, 第 90-107 页。 |

| [] |

王柏杰, 2014, “农村制度变迁、流动性约束与中国农村居民消费增长”, 《山西财经大学学报》, 第 10 期, 第 1-10 页。 |

| [] |

魏玲、张安录, 2016, “农地城市流转农民福利变化与福利差异测度——基于二维赋权法与三类不平等指数的实证”, 《中国土地科学》, 第 10 期, 第 72-80 页。 |

| [] |

杨汝岱、陈斌开、朱诗娥, 2011, “基于社会网络视角的农户民间借贷需求行为研究”, 《经济研究》, 第 11 期, 第 116-129 页。 |

| [] |

杨明婉、张乐柱, 2019, “社会资本强度对农户家庭借贷行为影响研究——基于2016年CFPS的数据”, 《经济与管理评论》, 第 5 期, 第 71-83 页。 |

| [] |

杨晶、黄云, 2019, “人力资本、社会资本对农户消费不平等的影响”, 《华南农业大学学报(社会科学版)》, 第 4 期, 第 1-16 页。 |

| [] |

杨子、马贤磊、诸培新, 2017, “土地流转与农民收入变化研究”, 《中国人口·资源与环境》, 第 5 期, 第 111-120 页。 |

| [] |

臧旭恒、贺洋, 2015, “初次分配格局调整与消费潜力释放”, 《经济学动态》, 第 1 期, 第 19-28 页。 |

| [] |

张建、诸培新、王敏, 2016, “政府干预农地流转:农户收入及资源配置效率”, 《中国人口·资源与环境》, 第 6 期, 第 75-83 页。 |

| [] |

赵宁、张健, 2017, “土地流转背景下农村居民养老诉求与行为选择研究”, 《社会保障研究》, 第 2 期, 第 56-61 页。 |

| [] |

周晔馨, 2012, “社会资本是穷人的资本吗?——基于中国农户收入的经验证据”, 《管理世界》, 第 7 期, 第 83-95 页。 |

| [] |

周义、李梦玄, 2014, “失地冲击下农民福利的改变和分化”, 《农业技术经济》, 第 1 期, 第 73-80 页。 |

| [] |

Anggraeni L., 2009, "Factors Influencing Participation and Credit Constraints of a Financial Self-help Group in a Remote Rural Area:the Case of ROSCA and ASCRA in Kemang Village West Java". Journal of Applied Sciences, 9(11), 2067–2077.

DOI:10.3923/jas.2009.2067.2077 |

| [] |

Deaton A., 1991, "Saving and Liquidity Constraints". Econometrica, 59(5), 1221–1248.

DOI:10.2307/2938366 |

| [] |

Chetty R., Szeidl A., 2016, "Consumption Commitments and Habit Formation". Econometrica, 84(2), 855–890.

|

| [] |

Seid A.K., 2015, "Social Interactions, Trust and Risky Alcohol Consumption". Health Economics Review, 6(1), 1–9.

|