历经四十余年改革开放,我国已成为全球第二大经济体及最大的进出口贸易国别市场,1978-2019年,进出口贸易年均增速达18.01%,远高于同期世界平均水平。然而,近几年来,在全球经济复苏,国际市场需求温和增长的同时,“逆全球化”和贸易保护主义抬头,一系列外部环境因素,尤其是中美贸易摩擦、英国脱欧,以及2020年突如其来的新冠疫情等事件加大了我国出口贸易的不确定性。面对复杂的国际贸易环境,落实“质量强国战略”,驱动经济由高速增长向高质量转型,对出口贸易而言,唯有以质量和效益为导向,全面提升出口绩效。进一步说,在国内出口商品价格优势弱化、数量扩张空间缩小的趋势下,再依靠规模、数量的粗放型外贸增长模式难以为继。要化解现实矛盾,走可持续发展之路,迫切需要理念创新,构建出口绩效体系。

绩效的概念源自于企业的人力资源管理和财务管理,20世纪中叶广泛应用于公共部门,成为政府管理创新的重要议程和前沿范畴。同时,20世纪80年代开始,“绩效”亦被引入出口贸易领域,形成出口绩效概念。所谓出口绩效,简言之,可视为一个国家(地区、行业、企业)一定时期内有关出口的投入、过程、产出和影响,包含出口的能力和成效。绩效凸现结果导向和满意度导向,体现价值理性与工具理性,出口绩效也是衡量出口的价值工具。从管理及评价学的角度,虽然衡量出口成效已形成较为完善的指标体系,主要涉及到规模、质量、市场、财务等维度,但缺失综合性的关键指标。学理上,出口绩效呈现多层次、多维度,兼具价值理性与工具属性。所谓多层次,即涵盖国家、行业和企业的出口表现;所谓多维度,则指向出口市场的综合目标实现,包括财务目标、战略目标、社会责任目标等。以提升出口绩效为目标,质量是市场竞争的基础,也是实现财务目标的条件;战略目标被视为企业经营活动所预期取得的主要成果的期望值,反映企业发展的长远蓝图和预期导向,可视为潜在的竞争力,集中表现为对出口市场的信心。由此,在衡量出口绩效的函数中,质量与信心是不可或缺的变量。换言之,互联网和大数据背景下,质量作为核心竞争力成为影响出口绩效的决定因素,市场信心可视为加速器和催化剂,是辅助与扩大出口效应的介质。

自2009年开始,我们与原广东检验检疫部门(2018年体制改革后并入海关)合作,构建微观质量和宏观质量评价指标体系,开展出口商品质量评价。从2013年至2018年的实证研究结果来看本文基础数据源自于华南理工大学政府绩效评价中心主持完成的“广东出口消费品企业的抽样调查”(2013—2018年)。调查情况及有效样本结构参见表 3。,作为全国出口贸易的“领头羊”和风向标,广东出口消费品行业的微观质量指数和企业出口市场信心指数大体同步上升。然而,逻辑上,对出口企业或行业(地区、国家)而言,商品质量、市场信心是手段、过程或中介,并非目的,目的在于追求出口绩效,以实现长期利润最大化。由此,引伸出两个问题:一是什么是出口绩效?作为衡量出口商品质量的微观质量指数,以及企业对出口市场信心与出口绩效存在何种关系;二是从传导机理上,微观质量指数、出口市场信心是如何影响出口绩效的?显然,探讨三者关系及其影响机理,对于把握我国出口贸易现状及成因,剖析出口商品存在的问题及症结,推进出口贸易模式转变具有重要的现实意义。同时,以绩效视角探析出口商品贸易成效及其影响因素,将政府绩效评价的理念方法导入出口贸易中,实现管理学与贸易学的学科融合,具有重要的学术价值。

2020年注定为国家治理的大考之年,新冠疫情事件无疑将对我国社会经济发展及对外贸易关系产生深刻和深远的影响,甚至会直接或间接抵消年初中美签署第一阶段贸易协议对我国出口贸易带来的可预期性及市场信心,但提质增效的出口贸易之路不可逆转。基于出口贸易的主体是出口企业,因此,从根本上说,提高出口绩效落脚点指向出口企业。本文的思路是:依据新-新贸易理论提出假设,借鉴绩效评价的理念方法构建出口绩效评价指标体系,之后利用广东出口消费品企业抽样调研数据库,分析出口消费品质量和出口市场信心对企业出口绩效的促进效应,尤其是消费品质量如何利用市场信心的中介作用,影响出口绩效的方向和程度。同时,广东率先改革开放,其出口贸易(主要又是粤港澳大湾区内地城市)在全国的地位举足轻重,显而易见,以广东为实证的研究具有代表性与前瞻性。

二、文献梳理及研究假设 (一). 关于商品质量和出口绩效关系:文献与假设出口绩效作为绩效的衍生概念被视为衡量出口效果最直接的综合性指标,对度量一国或地区经济发展至关重要(Sun et al., 2010;Kaur et al., 2011)。但早期涉足此方面的研究大多针对发达国家和地区(Zou and Stan, 1998),近些年开始涉及中国、印度、巴基斯坦等出口贸易规模大、增长速度较快的发展中国家。同时,对于出口绩效的影响因子,早期更多关注营销策略、金融工具,之后融入汇率波动、技术创新等因素(Richardson et al., 1985;Madsen,1987;Cavusgil and Zou, 1994;Irene,1995;Andrew,2006;Lall,2000;Braun,2006等)。之后加入质量因素, Grossman and Helpman(1991)和Hummels and Klenow(2005)分别验证了质量提高对宏观经济增长的贡献。针对国内,马小平(2009)发现,宏观质量指数的增长会催生GDP的增长。虽然中国出口贸易规模、结构和技术含量在不断优化提升,但与发达国家比较存在差距,背后主因在于商品质量问题(施炳展,2013),因为商品质量对一国出口升级和经济增长质量提升有着重要作用(李怀建、沈坤荣,2015)。事实上,中国出口商品质量与发达国家比较存在距离(Scott,2008;Xu,2007;Hallak and Scott, 2011;Khandelwal,2010;Kiyota,2010;Edwards and Lawrence, 2010;陈勇兵等,2012),但这种差距在不断缩小(Fernanda et al., 2008;Pula and Santabárbara,2012)。

新贸易理论假设企业同质,国外研究一般运用价格、数量组成的效用函数模型来进行量化分析出口成效(Cavusgil et al., 1993;Samiee and Roth, 1992;Joan et al., 1998)。2003年,Melitz提出异质性企业理论,指出不同企业的出口绩效不仅要考察出口商品数量,更要综合考虑企业生产率(Hummels and Klenow, 2005)、人力资本(Schott,2004;Hallak,2006)等多方面的异质特征(Wagner,2007;Das et al.,2007;Cole et al.,2010),尤其是商品质量差异,商品质量信息不对称是影响交易双方价格及出口绩效的重要原因。2007年,Baldwin and Harrigan率先将商品质量因素纳入Melitz模型,并于2011年在效用函数中设置质量为外生变量。施炳展(2013)参照质量内生决定理论,按照Gervais(2009)等做法,构建针对中国企业的质量内生决定模型,利用海关数据首次测算出中国企业层面的出口产品质量。Bas(2012)、Kasahara and Lapham(2013)建立并完善了进口中间品与出口商品的理论模型,Bustos(2011)、Feng et al.(2016)、田巍、余淼杰(2013)、耿晔强、史瑞祯(2018)分别针对国内外企业,从进口品投入、进口价格、出口结构等不同角度实证验证进口中间品质量提升对出口绩效的促进作用。康振宇等(2017)分析了中间商品的质量对企业出口竞争力的影响。叶迪、朱林可(2017)提出“地区质量声誉”概念,并实证分析地区质量对其出口绩效产生显著正影响。

出口商品质量在理论模型中一般用价格来描述,即价高则质优,但事实上,质量认证、自主品牌、研发创新等因素对质量也有着重要影响,只是这些因素难以量化。Haruyama and Zhao(2008)通过收入和产出模型估算产品质量,质量和效率的变化对出口影响不同,其中质量是出口的驱动因素。异质性理论模型从供给层面将商品价格影响因素分为两个方面:一是企业的生产效率。企业生产效率提高驱使可变成本下降,商品价格降低促进销量增加,企业利润提高(Melitz,2003;Melitz and Ottaviano, 2008;Bernard et al., 2011)。二是企业的商品质量生产能力。Verhoogen(2008)、Hasizeak and Sivadasan(2008)、殷德生(2011)、Gervais(2013)等研究认为,企业为生产更高质量的商品,必须更新技术、增大投入,自然会提高出口价格。但如果仅提高生产效率而忽略质量生产能力,出口绩效将因商品需求饱和进入瓶颈;如果过于注重商品质量生产能力,也会导致因商品价格过高影响销量。因此,只有性价比高的商品才能满足需求。对此,国内外学者分别以高新技术产业企业(徐二明等,2011)、20个细分制造行业面板数据(曹玉平,2012)、通用设备制造业(黄静波、刘淑琳,2015)、制造业企业(李强,2016)、东南非国家的咖啡企业(Aimable et al., 2020)等为例进行实证验证。

梳理上述文献,本文提出第一个假设:

H1:在其他条件不变的情况下,企业出口商品(微观)质量越高,出口绩效越大。

(二). 关于市场信心和出口绩效关系:文献与假设目前学界较多关注市场信心对宏观经济,如货币政策、汇率制度、经济波动等的正反向影响。有学者认为经济运行具有客观规律,不会受到经济主体的心理因素的影响(Mehra and Martin, 2003;Choy et al., 2006),也有学者认为信心会对宏观经济产生根本性影响(Matsusaka and Sbordone, 1995;Hufner and Sehroder, 2002;Mouorugane and Moreno, 2002;Harrison and Weder, 2006;Taylor and McNabb, 2007)。在有影响的文献中,部分研究表明:市场主体信心在经济波动中将产生正向影响(Ackerlof and Shiller, 2008;Barsky and Sims, 2010等),亦有反向(负相关关系)发现(卢学英、白文周,2015)。同时,也有学者从GDP、CPI、利率和股票指数、制度环境、政府支持、基础设施、融资获取和司法公正等宏观经济政策方面研究对企业家信心的影响(陈彦斌、唐诗磊,2009;蔡卫星、高明华,2013;陈红等,2015;杨青龙、吴倩,2018;贾王成、翟中玉,2019)。此市场信心官方数据一般指消费者信心指数,而消费者信心指数并不等同企业对市场的信心。企业家的风险意识、积极精神、认知情况通常比社会大众更全面和更独到,因此,企业家预测更为准确(Zahra et al., 2004;Liu and Buck, 2009;Jintong Tang et al., 2012;Timothy and Sidney, 2012)。秦莉、徐小君(2018)实证研究了企业家信心对宏观经济的长短期非对称效应。也有学者提出出口态度的概念,替代出口市场信心,用以分析对出口绩效的影响,如Cunningham and Spigel(1971)通过收集出口成功的案例,发现高层管理者的态度是决定其成功的最重要的两个因素之一。Aaby and Slater(1989)描述了一个出口绩效综合模型,引入态度因素。Shoham(1999)认为,企业越认可国际化贸易的前景,越能提升其出口绩效。Muris Cicic et al.(2002)从影响出口绩效的七个先行因素分析得出管理态度、国际壁垒和人力资源三者对出口绩效的重要性。

信心具有传导作用。凯恩斯在《就业、利息和货币通论》中指出,信心是影响经济活动变化的重要变量,对市场前景的良好预期会促进投资和消费增加;对经济前景的失信将抑制投资消费,导致经济增长趋于衰退。其传导机制是:市场信心是企业基于预期和现实的比较,对出口市场前景的主观感知及评价。逻辑上,企业对出口市场的信心影响自身经营投资的战略决策,好的预期(即高的市场信心)能驱动企业谋划更高的出口发展目标,采取更积极的经营方针,更大胆的技术革新和市场开发等行为,更主动的资源配置策略,由此增强企业的出口绩效。进一步,这种微观主体行为汇集传导至宏观经济层面,又会影响国家出口政策等宏观经济因素。同时,反过来,微观层面出口绩效提升将优化企业自身的资源配置,推动国家整体出口贸易增长,催生更为有利的国家宏观政策,从而形成信心→预期→市场主体行为→宏观政策→市场主体信心的传导逻辑。

根据上述分析,结合国内实际,本文提出第二个假设:

H2a:在其他条件不变的情况下,企业对出口市场的信心越大,出口绩效越高。

H2b:在其他条件不变的情况下,商品质量越高,对出口市场愈有信心,愈能促进出口绩效提升。即,市场信心于商品质量与出口绩效之间具有正向中介效应。

三、变量、体系及模型 (一). 变量及评价指标体系本文涉及出口绩效、出口市场信心(信心指数)和出口商品质量(微观质量指数)等三个主要变量,以及若干控制变量。主要变量,尤其是出口绩效的内涵及界定如下:

1.出口绩效(Export performance,EXP)及其评价指标

作为衍生概念,Zou and Cavusgil(1994)认为出口绩效是指企业在出口市场上欲达到的经济和战略目标;Shoham(1998)进一步指出,出口绩效是出口商品和服务在国外市场上的表现结果。尽管存在差异,但学界普遍认为,出口绩效反映企业在出口贸易中企业财务目标和战略目标的实现程度及达成效率,可视为衡量出口效果最直接的指标。

对于出口绩效的影响因素和测度指标,部分学者(Cavusgil et al., 1993;Samiee and Roth, 1992;Joan et al., 1998)认为,影响因素主要包括营销策略、产业结构、技术创新、制度创新等。测度指标方面,分为宏观层面和微观层面。宏观层面上,国内外不同组织和会议提出相应的指标体系。国际上,世界银行,包括出口依赖度和出口增长率;经济合作与发展组织,包括出口增长率和比较劳动成本;联合国贸易和发展会议,包括贸易与发展指数,三者所发布的指标体系具有广泛的影响力。我国,商务部和社科院公布的中国出口绩效指标评价体系,包括外贸出口绩效和外贸出口贡献两方面,具有权威性。学界如陈泽星(2006)指标体系包含出口优势、出口规模、出口稳定和出口潜力,耿修林(2008)指标体系包括出口绩效和出口贡献,徐二明等(2011)认为出口绩效衡量指标主要分为财务绩效和战略绩效。微观层面上,涵盖内部、市场、客户和其他等四个方面的维度,其中:内部是指企业的利润及投资回报率,市场是指销售增长率、市场占有率等,客户是指顾客满意度、顾客保留等。从具体指标来看,Rose and Shoham(2002)提出出口销售额、出口利润和出口利润的变化,Richardson(2006)提出出口额、出口增长、出口市场占有率,范晓屏(2004)提出出口销售增长、出口效益、资产回报率,Marisa Flor and Maria J.Oltra(2005)设计的出口盈利、市场占有率、出口销售增长、海外形象,戴觅、余淼杰(2011)在出口评价中加入研发投入,Jalal Ahamed(2014)设计的财务、战略、出口满意度等框架具有一定的代表性。王奇珍等(2016)加入专利申请数进行实证分析。总体上,微观测度尚无官方性的指标体系,但大都采用复合测度指标。

从文献来看,现有研究较多地针对影响出口的因素及测度指标,较少涉出口绩效评价指标体系构建。基于全球化、信息化、大数据等一系列变革的时代背景,潜在指标(信心)、结构导向指标(质量)等新的驱动因素加入将对出口绩效评价体系的影响,本文通过专家咨询调查,从基本目标、战略目标和社会目标三个维度重构出口绩效评价指标体系,包含3项一级指标以及7项二级指标。其中,基本目标包括财务目标和财务增长目标,战略目标包括市场目标和创新目标,社会目标包括行业影响目标、市场反馈目标和环境保护目标。运用德尔菲法对指标赋予权重。通过行业统计及抽样调查取得基础数值。有关指标体系见表 1。

| 表 1 出口绩效综合指标体系 |

2.出口市场信心(Export Confidence,EXC)及其评价指标

信心是指对行为主体成功及其相应事物的发展演化符合自身预期的程度。一般而言,出口市场信心是指出口企业基于当期国际经贸形势的判断,对市场容量、消费者需求、收入预期和发展前景的主观感受。市场信心为主观范畴,但直接影响出口企业的生产、营销决策和战略规划。目前有关信心指数主要有企业家信心指数、消费者信心指数和经济学家信心指数,反映不同主体对市场的信心水平。本文采用单一问题测量方法,通过企业调查问卷, 问题是:“站在企业角度,您对全球主要出口市场未来一年出口前景如何评价?”,设置Likert五级量表:十分有信心、有信心、一般、没信心、很没信心,分别赋值100、80、60、40、20,直接取得数值,针对出口国别市场包括美国、欧盟、东欧国家、日本、韩国、东南亚、中东、南美洲国家、俄罗斯等。

3.微观质量指数(Micro-Quality index,MQI)及其评价指标体系

商品质量是指商品满足需求的一组属性的总和。经济学一般用商品出口价格来评价商品质量,即价高质优。我们以为,质量不仅要求满足标准,更强调符合顾客的需求、对社会的贡献等。本文依据我们已有的研究成果,即出口消费品质量评价指标体系计算微观质量指数,作为评价出口消费品质量的指标。微观质量指数以企业为对象,关注出口消费品是否达到预期生产目的,是否符合行业技术标准及国家相关标准要求,获得市场准入许可并销售成功,具体分解为满足标准、商品合格、顾客满意、社会责任四项一级指标。其中:企业层面包括企业对商品合格标准的把握和执行情况;顾客层面考虑海外消费者对商品的了解与反馈情况,如顾客了解商品的渠道、顾客忠诚度、顾客价格弹性、意见反馈等; 社会层面反映企业与社会利益关系,包括企业获取利益过程中是否考虑了社会成本及社会责任。四项一级指标涵盖10项二级指标,以及25项三级指标。通过专家咨询法确定各级指标的评分方法和标准,再通过无量纲化将指标得分数值规划化到[0,1]之间。①

① 自2009年开始,华南理工大学政府绩效评价中心与原广东检验检疫局合作,开展出口消费品质量评价研究,提出宏观质量和微观质量概念。依据对质量内涵的界定,作为层次分析法特例,利用专家咨询调查,构建了出口消费品质量评价指标体系,包括宏观质量评价指标体系和微观质量评价指标体系(满足标准、产品合格、顾客满意、社会责任等四项一级指标)。运用这一体系,针对广东出口消费品企业,连续七年(2013—2018年)开展实证评价。本文主要针对出口企业(微观经济主体),故采用作者已论证出版的微观质量评价体系。参见:黎庆翔、郑方辉、曾洪鑫, 2013, 《出口消费品质量评价——理论方法与广东实证》,北京:新华出版社。(第71—95页)

4.控制变量

进一步排除其他因素的影响,依据研究需要,为反映出口企业自主研发和创新对出口绩效的影响,再选取6个控制变量,包括:企业规模、企业出口时间、是否为自主品牌、研发投入占总收入比重的指标,以及企业所属区域和年份两个虚拟控制变量,见表 2。

| 表 2 主要变量名称及度量方法 |

依据前文提出的待验证的假设和变量设置、数据选取内容,拟构建计量模型(1)检验假设H1,模型(1)为:

| $ \text{EX}{{\text{P}}_{\text{i, t}}}={{\text{ }\!\!\alpha\!\!\text{ }}_{0}}+{{\text{ }\!\!\alpha\!\!\text{ }}_{1}}\times \text{MQ}{{\text{I}}_{\text{i, t}}}+\sum{\text{ }\!\!\alpha\!\!\text{ }\times \text{Controls}}+{{\text{ }\!\!\varepsilon\!\!\text{ }}_{1}} $ | (1) |

变量EXPi, t表示t年i企业的出口绩效,变量MQIi, t反映t年i企业商品质量的总指标,Controls为控制变量。其中质量指标MQIi, t具体分解为满足标准、商品合格、顾客满意、社会责任四个子变量,从商品质量的四个不同维度来分析对企业出口绩效的影响。若α1显著,则假设H1成立,企业通过加强商品的质量,能有效提升出口效益,增强自身出口绩效,反之则假设H1不成立。

为验证假设H2a和H2b,设计模型(2)—模型(4),其中模型(2)是用来验证H2a,模型(1)、(3)、(4)用来检验假设H2b:

| $ {\rm{EX}}{{\rm{P}}_{{\rm{i, t}}}} = {{\rm{ \mathsf{ β} }}_0} + {{\rm{ \mathsf{ β} }}_1} \times {\rm{EX}}{{\rm{C}}_{{\rm{i, t}}}} + \sum {{\rm{ \mathsf{ β} }} \times {\rm{Controls}}} + {{\rm{ \mathsf{ ε} }}_2} $ | (2) |

变量EXCi, t表示在t年i企业对出口市场的信心,若模型(2)中β1显著为正,说明企业家对出口市场信心越强,对出口绩效的促进作用越大,假设H2a成立,若β1显著为负,则表明企业家对出口市场信心反作用于出口绩效,假设H2a不成立。

| $ {\rm{EX}}{{\rm{C}}_{{\rm{i, t}}}} = {{\rm{ \mathsf{ θ} }}_0} + {{\rm{ \mathsf{ α} }}_3} \times {\rm{MQ}}{{\rm{I}}_{{\rm{i, t}}}} + \sum {{\rm{ \mathsf{ θ} }} \times {\rm{Controls}}} + {{\rm{ \mathsf{ ε} }}_3} $ | (3) |

| $ {\rm{EX}}{{\rm{P}}_{{\rm{i, t}}}} = {\phi _0} + {{\rm{ \mathsf{ α} }}_4} \times {\rm{MQ}}{{\rm{I}}_{{\rm{i, t}}}} + {{\rm{ \mathsf{ α} }}_5} \times {\rm{EX}}{{\rm{C}}_{{\rm{i, t}}}} + \sum {\phi \times {\rm{Controls}}} + {{\rm{ \mathsf{ ε} }}_4} $ | (4) |

模型(1)、(3)、(4)是Baron and Kenny(1986)提出的“中介作用”检验模型,通过对三个模型来判断是否存在市场信心对商品质量与出口绩效关系的“中介作用”。通过三个模型中的回归系数同时满足下列三个条件,可以判断是否存在此中介作用:①模型(1)中的回归系数α1显著,表明商品质量与出口绩效之间存在相关关系;②模型(3)中的回归系数α3显著,表明商品质量与中介变量市场信心之间存在相关关系;③模型(4)中的回归系数α4显著,且α4值相比α1,显著变小,则可证明,市场信心有助于通过商品质量来预测出口绩效。如果同时满足了这三个条件,可说明市场信心的中介效应的显著,即假设H2b成立,如果不能同时满足,则假设H2b不成立。

(三). 基础数据来源本文基础数据源自于华南理工大学政府绩效评价中心组织的“广东出口消费品企业的抽样调查”。调查依据暨定的技术方案,针对13类出口消费品行业(包括家用电器、照明设备、音视频设备、仿真饰品、信息技术设备、玩具、纺织品服装、家具、与食品接触品、箱包、鞋类、加工食品和其他)。问卷内容涉及企业基本情况、微观质量管理、行业质量评价、年度热点问题等五个部分,访问对象为出口企业的主管领导,或分管领导或其他高级管理人员。有关样本情况如表 3。

| 表 3 2013-2018年广东消费品企业抽样调查样本情况 |

首先,各变量描述性统计结果见表 4。除行业、年度控制变量外,出口市场信心EXC样本均值为正,表明出口企业家对于国际市场的期望值中等偏上。

| 表 4 变量的描述性统计 |

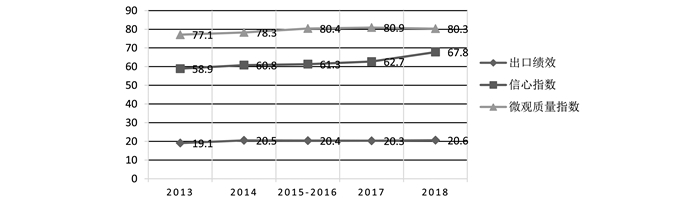

其次,整体上,五次调研评价中,13个出口消费品行业的微观质量指数分别为77.1、78.3、80.4、80.9、80.3,企业出口市场信心指数分别为58.9、60.8、61.3、62.7、67.8,出口绩效指数分别为19.1、20.5、20.4、20.3、20.6。如图 1所示。不难看出,6年间,三项指数大体同步增长,其中出口商品的微观质量指数上升后略有回头,出口市场信心呈逐年上升趋势;出口绩效2014年、2018年有小幅上升,总体上呈现平稳上升的态势。

|

图 1 2013-2018年企业出口绩效指数、市场信心和微观质量指数比较① |

① 本表基础数据源于“广东出口消费品企业的抽样调查”,调查持续时间为2013-2018年,共进行五次。其中:2015-2016年调查以两年为周期,其余年份为年度调查。

(二). 回归分析和假设检验1.出口商品质量对出口绩效的影响

针对模型(1)进行分析。Ⅰ列显示出口商品微观质量与出口绩效的回归结果,Ⅱ-Ⅴ列分别将出口商品微观质量评价的二级指标(满足标准、商品合格、顾客满意、社会责任)与出口绩效指数进行回归,Ⅵ列运用二级指标综合与出口绩效指数回归结果见表 5。

| 表 5 出口商品质量对出口绩效的影响 |

第Ⅰ列结果表明,在控制了企业的规模、出口时间、自主品牌与否、研发投入占比等因素后,出口商品质量与出口绩效指数两者在1%水平上呈显著正相关关系,假设H1成立。不同企业之间,生产率和质量生产能力存在差异,只有在生产率提高的同时追求商品质量的优化,才能减少沟通成本,获得可持续的出口竞争优势。Ⅱ-Ⅴ列数据也显示微观质量二级指标四个子变量均与出口绩效指数显著相关。Ⅵ列将四个子变量合并进行回归,依旧对出口绩效存在正的显著相关,相对而言,产品合格和顾客满意的置信度略低,满足标准和社会责任依然在1%的显著水平上与出口绩效相关。

进一步分析,“满足标准”涉及标准采用和标准执行,广东13个出口消费品行业多属于传统的劳动密集型行业,大都根据国外标准来进行设计和生产,了解和执行商品标准是出口销售的基本要求,从而佐证两者显著正相关关系,换言之,满足标准是企业获得出口绩效的基础。“商品合格”是指出口消费品的质量符合进口国(地区)的相关法律、法规、标准等程度。商品合格是企业高质量发展的底线,薄利多销难能走上增质提效之路。“顾客满意”反映了海外消费者对商品的认可程度。该项指标单项回归中系数最高,说明产品质量对于出口绩效的影响更应重视顾客的反馈。从广东出口企业特性来看,以加工贸易为主,多由海外经销商负责收集顾客反馈的信息,而顾客满意是企业巩固、拓展业务和市场的基础及战略要素,生产企业直接面向市场、接受顾客检验,把握消费需求变化,会更有利于出口效益的提高。“社会责任”包括企业对于环境保护和社会就业的支持程度,在Ⅵ列中的相关系数最大,广东作为全国经济大省,开放度高,企业商品的能耗水平、环保评级、就业率均排名前列,一定程度上促进了企业出口绩效的增长。

2.出口市场信心对出口绩效的影响

依据模型(2)进行回归的结果见表 6。由表 6可知,出口市场信心与出口绩效在1%水平上显著相关,加入控制变量后,两者仍然显著正相关。由此可以推导,出口市场信心对于出口绩效产生正向影响作用,这种影响作用渗透于出口的投入、过程、产出、影响等全链条和全过程,尤其对出口计划(出口规模、市场规划等出口目标设定)的影响更为直接,假设H2a得以印证。由于出口市场信心基于企业对未来出口前景的判断,反映企业出口心理预期。历史经验表明,乐观的市场信心能有效改善及放大出口行为,更充分地利用资源、扩大生产和销售、提升服务质量,进而提升出口绩效。

| 表 6 出口市场信心对出口绩效的影响 |

3.出口商品质量、出口市场信心对出口绩效的影响

中介效应的验证是对模型(1)、(3)、(4)进行回归,模型(1)结果见前表 5,模型(3)和(4)结果见表 7。

| 表 7 出口商品质量、出口市场信心对出口绩效的影响 |

根据表 7中第Ⅰ列结果,可以看出模型(3)中控制行业和年份固定效应等变量后出口商品质量与出口市场信心指数两者在1%水平上呈显著正相关关系,α3显著。第Ⅱ列至第Ⅴ列数据显示,微观质量二级指标四个子变量均与市场信心指数显著相关,除商品合格是在5%显著水平上相关外,其他三个指标均在1%显著水平上相关。Ⅵ列将四个子变量合并进行回归,满足标准和社会责任依然在1%的显著水平上与市场信心指数相关,但商品合格和顾客满意与市场信心指数不显著相关。国际市场中,诚信的重要性不言而喻,国外对于不合格商品实施召回或者罚款等措施,2018年上半年,美国消费者安全委员会(CPSC)发布129例通报,来自中国的78例,占比60.5%,召回最多的包括家具、玩具、儿童用品、纺织服装。欧盟非食品快速预警系统(RAPEX)发布950例召回通报,其中原产地为中国(不包含中国香港)的有502例,占通报总数的52.8%,被通报较多的商品为玩具、电器用品和设备、照明设备和灯串、纺织服装与时尚物品等。虽然这种现象与中国出口商品体量基数庞大不无关系,但也反映出我国出口企业对商品质量风险和客户满意的重视度不够。

第Ⅶ列和第Ⅷ列数据是在加入出口市场信心变量后,对出口商品质量与出口绩效进一步进行相关性分析的结果,不难发现,出口商品质量仍与出口绩效在1%显著水平上相关,且相关系数α4值为0.263。又由表 5可知,出口商品质量与出口绩效的直接相关系数α1值为0.275,两者比较,α4小于α1,证明了市场信心对于商品质量和出口绩效的关系具有中介效应,假设H2b得到证明。换言之,对出口市场越有信心的企业,越倾向于提高商品质量,且越能增加企业的出口量和出口效益。

同时,四个控制变量均出现较高的置信度,对于出口绩效均表现出显著相关,但也略有区别,企业规模的回归系数非常小,在模型(3)中并不显著,说明该项因素对市场信心的影响有限。企业出口时间在三个模型中的回归系数偏小且多为负值,说明随着出口时间的增加,企业历史对于出口市场信心的促进作用逐渐降低。自主品牌与否和研发投入占比的回归系数较大,二者能极大提升企业出口市场信心。

(三). 企业异质性检验为进一步分析出口商品质量和出口市场信心对不同状态企业出口绩效影响差异,我们选择企业隶属行业、性质和规模等因素,检验企业异质性影响程度。

1.针对不同行业企业。13个出口消费品行业分类检验结果如表 8。除与食品接触商品行业外,其他行业出口商品质量均与出口绩效显著相关,大都在1%显著性下相关。从市场信心的角度来看,纺织品服装、家具、玩具、信息技术设备、音视频设备、与食品接触商品等六个行业与出口绩效显著相关。与全球经济增量相比,中国纺织品、服装、箱包、鞋类、玩具、家具、塑料制品等七大类劳动密集型商品从2013年到2019年出口规模有所下降,与其他发展中国家如越南、泰国同质竞争,从而对市场信心产生影响。相对而言,资本密集型产业,如音视频设备、家用电器、照明设备等行业影响要小。

| 表 8 广东13个消费品行业对出口绩效的影响 |

2.针对不同规模企业。按照企业员工人数,将1-50人、51-300人、301-1000人、1001-10000人、10000人以上分别划分为微型企业、小型企业、中型企业、大型企业和超大型企业等五种类型,检验结果如表 9。超大型企业和微型企业出口绩效与市场信心关联度不大,其他规模的企业两者显著相关。出口绩效和质量指数均显著相关,并呈现出两端(超大型和微型企业)相关系数大,而中间(大中小型企业)相关系数小的趋势,说明规模居两端的企业商品质量对于出口绩效的促进效应更强。相对而言,超大型企业更加关注新的增长点,微型企业更需要强化竞争优势,这两类出口企业更有赖于产品创新,其他居于中间规模的企业更加关注出口商品数量和质量的提升。

| 表 9 广东出口企业规模对出口绩效的影响 |

3.针对不同性质企业。检验结果如表 10。国有企业样本量较小,其出口绩效既与市场信心的关联不大,与商品质量也无显著相关。私营企业和中外合资企业均显著相关。外商独资企业检验结果较为特殊,市场信心对出口绩效的刺激作用不大,而质量对于出口绩效的重要性则非常明显。背后缘于外商独资企业熟悉国际市场,更加重视市场对质量的需求。

| 表 10 广东省出口企业性质对出口绩效的影响 |

稳健性检验处理:(1)对没有控制变量和加入控制变量进行比较,各相关系数有变化,但均保持显著;(2)将控制变量企业规模由注册资本替换员工人数,然后对模型分别重新回归,所得的结论并无差异,保持一致;(3)将虚拟控制变量企业所属行业变为企业所属区域、企业所属城市,分别对模型重新回归,所得回归结果与原结论有所不同,但显著性程度未发生本质改变;(4)控制变量企业注册时间在模型回归过程中的系数均不显著,稳健性检验中将其去除,重新进行模型回归,所得的结论与原结论的显著性和方向保持一致。

五、结论与建议出口、投资和消费被视为我国经济增长的“三驾马车”。党的十九届四中全会审议通过的决定中,要求建设更高水平开放型经济新体制,推动经济高质量发展。事实上,理论与经验表明,商品质量通过出口竞争优势、国内贸易赤字、经济增长、生产率和顾客满意度、标准化等方面影响经济发展(Peter J Brust and Frank M Gryna,2002),而持续下降的产品质量水平,会导致市场的萎缩甚至消失(Akerlof,1970)。本文借鉴绩效评价的理念方法,提出出口绩效概念,并从财务、战略和社会层面构建出口绩效评价指标体系,进一步探讨出口商品质量、出口市场信心如何影响出口绩效。针对出口消费品企业,2013年至2018年连续五次在广东的抽样调查及实证研究结果显示:出口商品质量对出口市场信心和出口绩效均具有正向促进作用;增强出口市场信心能显著提高企业的出口绩效。同时,出口市场信心强化了商品质量对出口绩效的正向促进影响,从而佐证了本文的理论假设。并且,在影响出口商品质量的四个子变量中,与“顾客满意”相关性最强。异质性检验进一步表明,出口绩效与商品质量的各结构变量相关性均为显著,但行业、微型或超大型企业、国有或外商独资企业的出口绩效与出口市场信心关联不大。

基于上述结果及结论,置于现实场景下,面对新冠疫情对出口贸易已带来及将造成的影响,某种意义上说,外部的压力也为我国出口转型提供了新动能。追求出口绩效的全面提升,我们以为,应力举全球化大旗,以深化改革开放推进全球化进程。具体而言:首先,宏观层面上,应出台导向性对外贸易政策,优化出口结构,按照区域发展的不平衡进行政策性倾斜,增强企业对出口市场的信心,如出台更有针对性的“一带一路”经贸政策的操作细则,建设进出口博览会等国际化平台等,为出口企业指引方向。坚持互利共赢的开放战略,广东在中东、东南亚市场出口份额逐年上升,应鼓励企业加强与一带一路市场外贸伙伴务实合作,同时积极与发达国家进行贸易谈判,创造有利的国际环境,维护完善多边贸易体制,提供优质服务和商品,提升出口竞争力,推动共建“一带一路”高质量发展;其次,中观层面上,利用产业政策鼓励支持出口企业的产品、品牌创新。研究发现研发投入占比变量对出口绩效的影响较强,可根据出口企业拥有的品牌专利数量和创新投入金额来享受优惠的政策,如不同级别的税收政策、补贴政策或贷款政策,以此推动出口绩效的提高。同时,加强出口监管,确保并提升企业出口商品的质量,引导企业追求可持续的、长远的绩效目标;再次,微观层面上,针对出口企业,应建立以顾客需求为导向的经营服务制度和过程管理机制,对标国际商品认证标准,强化标准的认知和执行,全力提升顾客满意度,增强企业对出口市场信心。

| [] |

邓国营、宋跃刚、吴耀国, 2018, “中间品进口、制度环境与出口产品质量升级”, 《南方经济》, 第 8 期, 第 84-106 页。 |

| [] |

樊海潮、郭光远, 2015, “出口价格、出口质量与生产率间的关系:中国的证据”, 《世界经济》, 第 2 期, 第 58-85 页。 |

| [] |

耿晔强、史瑞祯, 2018, “进口中间品质量与企业出口绩效”, 《经济评论》, 第 5 期, 第 90-105 页。 |

| [] |

韩中和、胡左浩、郑黎超, 2010, “中国企业自有品牌与贴牌出口选择的影响因素及对出口绩效影响的研究”, 《管理世界(月刊)》, 第 4 期, 第 114-124 页。DOI:10.1007/978-1-4419-5731-3_2 |

| [] |

何有良、陆文香, 2018, “企业家精神与中国制造业企业出口持续时间”, 《对外经济贸易大学学报》, 第 4 期, 第 1-11 页。 |

| [] |

贾玉成、翟中玉, 2019, “经济政策不确定性、国家形象与制度环境差异——对华贸易摩擦的理论解析与实证检验”, 《广东财经大学学报》, 第 4 期, 第 4-17 页。 |

| [] |

蓝志勇、胡税根, 2008, “中国政府绩效评估:理论与实践”, 《政治学研究》, 第 3 期, 第 106-115 页。 |

| [] |

雷光勇、王文、金鑫, 2012, “公司治理质量、投资者信心与股票收益”, 《会计研究》, 第 2 期, 第 79-87 页。 |

| [] |

李怀建、沈坤荣, 2015, “出口商品质量的影响因素分析——基于跨国面板数据的检验”, 《产业经济研究(双月刊)》, 第 6 期, 第 62-72 页。 |

| [] |

李坤望、邵文波、王永进, 2015, “信息化密度、信息基础设施与企业出口绩效——基于企业异质性的理论与实证分析”, 《管理世界(月刊)》, 第 4 期, 第 53-65 页。 |

| [] |

李雪亚、郎丽华, 2020, “中国制造业出口的'本地市场效应'考察——基于中国与30个国家的贸易数据”, 《江西社会科学》, 第 2 期, 第 82-92 页。 |

| [] |

林正静、左连村, 2018, “进口中间品质量与企业生产率:基于中国制造业企业的研究”, 《南方经济》, 第 11 期, 第 27-46 页。 |

| [] |

秦莉、徐小君, 2018, “市场信心影响中国宏观经济的非对称效应研究”, 《投资研究》, 第 9 期, 第 4-17 页。 |

| [] |

施炳展, 2013, “中国企业出口商品质量异质性:测度与事实”, 《经济学(季刊)》, 第 10 期, 第 263-284 页。 |

| [] |

施炳展、邵文波, 2014, “中国企业出口商品质量测算及其决定因素”, 《管理世界(月刊)》, 第 9 期, 第 90-106 页。 |

| [] |

施宗伟、郑方辉、邓旭旗, 2018, 《出口消费品质量评价报告》, 北京: 新华出版社。 |

| [] |

谢军、徐青, 2009, “商品多元化与企业出口绩效的实证研究”, 《商业经济与管理》, 第 10 期, 第 40-46 页。 |

| [] |

许和连、王海成, 2018, “简政放权改革会改善企业出口绩效吗?——基于出口退(免)税审批权下放的准自然试验”, 《经济研究》, 第 3 期, 第 157-170 页。 |

| [] |

杨连星、张秀敏、姚程飞, 2015, “异质性出口质量与出口价格变动效应研究——来自中国情境下的微观证据”, 《世界经济研究》, 第 9 期, 第 37-49 页。 |

| [] |

杨青龙、吴倩, 2018, “'一带一路'国家的贸易便利化水平测算及评价”, 《江淮论坛》, 第 2 期, 第 50-56 页。DOI:10.16064/j.cnki.cn34-1003/g0.2018.02.008 |

| [] |

叶迪、朱林可, 2017, “地区质量声誉与企业出口表现”, 《经济研究》, 第 6 期, 第 105-119 页。 |

| [] |

殷德生、唐海燕、黄腾飞, 2011, “国际贸易、企业异质性与商品质量升级”, 《经济研究》, 第 增2 期, 第 136-146 页。 |

| [] |

张杰、郑文平、翟福昕, 2014, “中国出口商品质量得到提升了么?”, 《经济研究》, 第 10 期, 第 46-59 页。 |

| [] |

郑方辉、方雪贤, 2014, “出口消费品质量评价体系及其实证研究——以2012年度广东为例”, 《南方经济》, 第 6 期, 第 99-107 页。DOI:10.3969/j.issn.1000-6249.2014.06.009 |

| [] |

郑方辉、卢扬帆、卞潇, 2014, 《2014中国政府绩效评价红皮书》, 北京: 新华出版社。 |

| [] |

珍妮特·V·登哈特、罗伯特·B·登哈特, 2010, 《新公共服务:服务, 而不是掌舵》, 北京: 中国人民大学出版社。 |

| [] |

周霄雪, 2017, “服务业外资自由化与中国制造业企业出口绩效——基于上下游投入产出关系的分析”, 《产业经济研究(双月刊)》, 第 6 期, 第 52-64 页。 |

| [] |

Feenstra Rorbert C., 1994, "New Product Varieties and the Measurement of International Prices". American Economic Review, 84(1), 157–177.

|

| [] |

Marc Holzer, Yang Kaifeng, 2004, "Performance Measurement and Improvement:an Assessment of the State of the Art". International Review of Administrative Sciences, 70(1), 15–31.

|

| [] |

Krugman Paul R., 1979, "Increasing Return, Monopolistic Competition and International Trade". Journal of International Economics, 9(4), 469–479.

|

| [] |

Schott Peter K., 2004, "Across-Product Versus Within-Product Specialization in International Trade". The Quarterly Journal of Economics, 119(2), 647–678.

|

| [] |

Pollitt C., 2006, "Performance Management in Practice:a Comparative Study of Executive Agencies". Journal of Public Administration Research and Theory, 16(1), 25–44.

|

| [] |

Richard Baldwin, James Harrigan, 2011, "Zeros, Quality, and Space:Trade Theory and Trade Evidence". American Economic Journal:Microeconomics, American Economic Association, 3(2), 60–88.

|

| [] |

Shoham A., Albaum G.S., 1995, "Reducing the Impact of Barriers to Exporting:A Managerial Perspective". Journal of International Marketing, 3(4), 85–105.

|

| [] |

Wholey Joseph S., 1999, "Performance-Based Management:Responding to the Challenges". Public Productivity and Management Review, 22(3), 288–307.

|