投资效率作为衡量企业投资行为科学性和有效性的重要指标,备受学界和业界关注。由于受到内部治理、外部环境等诸多不确定性因素的影响,企业对未来资金获取预期的不同会导致企业实际投资水平偏离其投资需求最优值,即表现为投资过度或投资不足的低效率状态(Richardson,2006;刘慧龙等,2014)。一般而言,企业为应对市场环境的不确定性和规避风险,会选择持有一定现金流作为“蓄水池”,但是这也在一定程度上导致企业实际投资额低于投资需求,即在现实经济生活中,投资不足更易成为投资效率损失的表现形式。

随着中国在全球市场中参与程度的不断深入,如何提高中国企业的海外投资效率已经成为事关中国企业资源配置的核心问题。根据本文测算的中国企业海外投资效率值可知,在2003-2018年中国企业“走出去”的过程中,其投资不足样本(985起,占65.28%)已经超过投资过度样本(524起,占34.72%)的近一倍,然而学术界对中国企业海外投资不足这一现象的研究少之又少。因此,探究影响中国企业海外投资不足的成因及其作用渠道,对于深入把握跨国企业的投资决策行为具有重要的现实意义。

从已有研究来看,国内外学者较少涉足企业海外投资不足方面的研究,而是主要集中于企业海外投资规模的影响因素,大致包括:其一,经济因素。东道国的市场规模和经济发展水平在企业海外投资决策中发挥着重要作用(Yeaple,2009;蒋冠宏、蒋殿春,2012)。其二,制度因素。一般来说,企业在海外投资时倾向于选择制度稳定的东道国,从而使其投资更富有效率(Antras et al., 2012;吴先明、黄春桃,2016)。然而也有研究表明,中国企业具有风险追逐性特征,更倾向于投资制度不稳定的东道国(Kolstad and Wiig, 2012;蒋冠宏、蒋殿春,2012)。其三,要素禀赋因素。Ito and Wakasugi(2007)指出东道国较高的劳动力和技术水平在吸引外资方面存在显著的正向影响,蒋殿春、张庆昌(2011)则发现东道国与投资国之间的资源禀赋差异对东道国吸引海外投资存在负向影响,也从侧面说明东道国资源禀赋的增加会提高跨国企业在该国的投资规模。

在上述研究的基础上,越来越多的学者发现,东道国金融体系作为影响资源配置、资金流动和货币政策等的重要因素,在海外投资者资金流入过程中发挥了至关重要的作用(Morck and Nakamura, 1999;陈创练等,2016)。其中,Alfaro et al.(2009)指出,东道国较为完善的金融市场机制有助于放宽对企业的融资约束,降低企业外部融资成本。Bilir et al.(2019)进一步指出,对于异质性企业而言,东道国金融发展水平主要从融资和竞争两个渠道对其行为产生影响。就融资能力而言,随着东道国金融发展水平的提高,企业更易获得外部资金,从而东道国能够吸引更多外资流入;相反,在金融发展水平较低的国家,跨国企业则更多地依赖母国资金支持(Antras et al., 2009)。就竞争效应而言,东道国金融发展水平的提高在保障跨国企业资金支持的同时,也会改善当地企业的融资情况,从而加剧市场竞争、增加跨国企业的进入难度(Desbordes and Wei, 2017)。

值得一提的是,在衡量一国金融体系的静态指标中,金融结构更具代表性和重要性(郭杰、黄保东,2010;Uddin et al., 2017)。金融结构是指一国现存金融市场和金融机构的相对规模、活力和效率,更侧重衡量一国资本市场的当前运作情况。如果说金融发展指标强调的是股票和债券市场占经济总量的比重,那么金融结构指标能够更好地平衡股票、债券等金融市场与银行等金融机构之间的关系(Levine,2002)。现有研究大多是围绕金融结构对经济增长的影响展开论述,并形成了三种观点。其一,银行主导型优于市场主导型,即银行主导型金融结构有利于确保企业及时还款和公开披露信息,在更好监督企业的同时确保投资者的风险最小化,以保障资本市场稳定(Hanley et al., 2015)。其二,市场主导型优于银行主导型。市场主导型金融结构下,激烈的市场竞争可促使企业提高研发投入,推动该国技术进步,最终可促进经济增长(Allen and Santomero, 2001)。其三,主张最优金融结构。根据Lin and Ye(2011)的研究,不同国家之间金融市场与金融机构的最优比重应有所不同,且由该国资源禀赋和经济发展阶段所决定。在这三种观点中,绝大多数学者更为认同市场主导型金融结构占优的观点,其理由在于,市场主导型金融结构可以确保企业财务信息更加透明和及时公开;金融市场功能的完善有利于金融产品的价格发现,从而有利于合理配置社会资源;在市场主导型金融结构下,企业被收购的风险较大,会促使企业不断学习先进经验,提高自身经营绩效。

纵观现有文献,国内外学者从东道国不同因素出发,对其与海外投资规模之间的关系进行了深入研究,然而现有文献仍存在进一步提升和拓展的空间:一方面,以往学者对海外投资的分析大多是基于海外投资总额或海外投资次数的研究,鲜有学者关注海外投资额是否达到最佳水平的问题;另一方面,学者们在研究东道国金融环境对海外投资的影响时,多选取金融发展指标(即金融市场规模),鲜少从金融结构指标出发展开研究。如上所述,金融结构作为衡量一国资本市场运作情况的指标,在衡量东道国金融环境方面更具代表性。

与已有研究相比,本文尝试从三个方面有所创新。首先,与Fan et al.(2016)等已有文献均从国家层面测度海外投资效率不同,本文使用2003-2018年Zephyr全球并购数据库、fDi Markets全球绿地投资数据库、国泰安数据库和世界银行的全球金融发展数据库(GFDD)进行样本匹配和数据处理,首次实现了企业层面的海外投资效率测算。其次,在企业海外投资效率这一关键指标的衡量上,本文结合异质性企业理论和引力模型对Richardson(2006)模型进行拓展,首次将企业投资不足的测算扩展到跨国投资层面。最后,本文在考察东道国金融结构如何影响中国企业海外投资不足的同时,尝试从企业融资约束水平和企业所在地制度环境两个层面探讨其具体作用渠道。

基于此,余文安排如下:第二部分提出相关研究假设;第三部分测算关键指标并进行数据说明;第四部分进行基准回归、稳健性检验与异质性检验;第五部分为作用渠道检验;最后是结论与政策建议。

二、相关理论假设 (一). 东道国金融结构与海外投资不足在企业实现自身价值最大化的过程中,其投资决策的准确性至关重要。企业的海外投资决策会受到诸多因素的限制,其中对未来获取资金能力预期的不同会导致企业实际投资额偏离最佳投资水平,即当企业预期资金获取能力不足时,会出现投资不足的非效率投资误差(Richardson,2006)。究其原因,与出口相比,企业海外投资需要更多的固定成本。一方面,正如Helpman et al.(2004)所指出的,企业必须为其海外投资寻求多种形式的资金获取渠道,以便支付更高的固定成本和可变成本;另一方面,金融环境对海外投资企业固定成本的支付能力至关重要,即金融环境会显著影响海外投资企业的资金获取水平,进而影响其固定成本支付能力(Buch et al., 2014)。因此,资金获取便利程度是企业海外投资决策的重要影响因素,在资金获取不便的国家容易遭受投资不足的低效率问题。

值得注意的是,东道国金融结构作为该国资源配置效率的关键,可反映一国资金获取渠道的灵活性、多样性和可及性(Levine,2002)。跨国企业进入不同国家的外部资本市场时在资金获取方面差异较大,随着东道国金融结构趋向于市场主导型,跨国企业融资渠道更为多元、更易获得外部资金,从而增加该国对外商的吸引力;相反,对于金融结构趋向于银行主导型的国家,跨国企业对当地的投资资金则更多来自于母国,该国吸引外资的能力将会大打折扣(盛斌、景光正,2019)。基于此,本文提出。

假设1:随着东道国金融结构趋向于市场主导型,中国企业对该国的海外投资不足会得以缓解。

(二). 企业融资约束水平的中介作用渠道企业在海外投资的过程中,东道国较为完善的金融市场机制是提高企业在当地融资能力的重要保障(Alfaro et al., 2009)。一方面,跨国公司海外投资多采取组建海外子公司的组织形式,如果在国内依托母公司开展融资活动会涉及关联交易,对总部或母公司正常的信贷活动产生影响;同时跨国公司还面临着较大的汇率风险敞口,不可避免地增加企业的汇率风险管理成本。另一方面,东道国较好的融资环境在减少企业对母国融资依赖的同时,能够为跨国公司提供一定的信誉背书,即在东道国获得融资意味着跨国公司获得了当地市场的支持,有利于跨国企业在东道国投资活动的顺利展开。因此东道国金融环境越完善、趋向于市场主导型金融结构,企业在海外投资过程中所面临的融资约束问题更能得以有效缓解。

而企业融资约束问题的缓解,有助于抑制其海外投资不足。Buch et al.(2014)指出,在企业海外投资决策过程中金融因素发挥了举足轻重的作用,企业能否获得外部融资支持对于其海外投资决策与强度均有显著影响。与之相类似,刘莉亚等(2015)使用上市公司数据进行实证研究后也发现,企业面临较为严重的融资约束问题时,其海外投资能力会受到制约。因此当企业的融资约束问题得以缓解时,其对东道国的投资规模会随之提高,进而企业海外投资过程中的投资不足现象会减弱。基于此,本文提出

假设2:东道国金融结构趋向于市场主导型时会缓解企业面临的融资约束问题,增加企业对该国的海外投资规模,从而抑制企业海外投资不足。

(三). 本地制度环境的调节作用渠道企业海外投资决策必然会受到企业所在地制度环境的影响。Boisot and Meyer(2008)针对中国企业的研究发现,由于中国目前制度环境较不完善,并且地方保护和市场分割导致地区“片块化”问题严重,企业在跨省、跨区域开展投资经营活动时面临的机会成本增加,因此更具有海外投资倾向。李新春、肖宵(2017)运用中国企业层面的数据也指出,由于企业在本土发展时受制度环境的约束,投资活动所需的交易成本较高,会阻碍其资源获取和进入当地市场,从而驱动企业通过海外投资进入别国市场寻求机会。因此,对于跨国企业而言,本地制度环境越差,企业就越倾向于选择开展海外投资活动。

然而,随着企业所在地制度环境的完善,市场化水平随之提高,企业融资约束限制其投资决策的问题也将得以缓解。主要原因在于,其一,制度环境完善的地区,通常表现为市场化水平相对较高,能够有效地促进当地契约成本的下降,从而缓解企业自身的融资约束程度对其投资水平的限制;其二,随着企业所在地制度环境的优化,市场的资源配置效率也随之提高,企业在当地获取资金的渠道增加,融资约束对其投资决策的限制作用也将减弱;其三,企业所在地良好的制度环境,意味着当地的法制水平较为完善,有助于减少企业所面临的不确定性风险,从而降低融资约束对企业海外投资水平的影响。因此,随着企业本地制度环境的完善,融资约束对企业海外投资不足的抑制作用将被削弱。基于此,本文提出

假设3:企业所在地制度环境的完善,减弱了融资约束对企业海外投资不足的影响。

三、典型化事实 (一). 数据来源考虑到《中国境外企业(机构)投资名录》并不提供中国企业具体的海外投资额,故在本文中,中国企业海外投资数据主要通过四套数据库匹配后得出,分别包括Zephyr全球并购数据库、fDi Markets全球绿地投资数据库、国泰安数据库和世界银行的全球金融发展数据库(GFDD),时间跨度为2003-2018年。其中,Zephyr数据库是国内外使用最为广泛且最权威的并购投资数据库,目前收录了全球各行业共180万笔并购交易;fDi Markets数据库是目前可获取的最全面的企业级绿地投资数据库,来自英国《金融时报》,涵盖了2003年以来全球所有国家各行业的绿地投资数据。本文具体数据处理与匹配过程如下:

首先,中国企业层面的海外投资额数据由Zephyr数据库与fDi Markets数据库合并而来,并按照“企业-国家-年份”维度进行整理。值得注意的是,并购数据中并购额单位为千欧元,绿地投资额单位为百万美元,本文将欧元与美元分别换算为人民币,汇率采用年月均收盘价,并以2000年消费者价格指数进行平减,以消除通货膨胀的影响。其次,为了满足测算企业海外投资不足的需要,将企业海外投资额数据与企业财务信息合并。通过英文名称识别、所属行业比对等方法,识别企业中文名称及代码。在此基础上,考虑到数据可得性与完整性,本文选取CSMAR数据库与之进行匹配。为尽可能避免样本损失,本文参照申慧慧等(2012)的做法,仅对上市公司数据进行如下处理:删除缺失值,将核心变量如企业职工人数、固定资产等缺失严重的企业删除;并剔除有风险警示(ST或*ST)企业和完全重复的样本。最后,为获得影响企业海外投资不足的宏观因素,根据东道国名称在世界银行数据库中进行匹配,并剔除投资地为百慕大、英属维京群岛、卢森堡等避税天堂的记录。

本文最终得到2003-2018年中国企业海外投资数据库,其中既包含微观层面的企业财务变量,又包含宏观层面的东道国特征变量,涵盖804家企业,63个国家①,共1509条记录。为减少极端值的影响,对所有变量均做1%的Winsorize处理。

① 63个国家包括:阿联酋、阿根廷、奥地利、澳大利亚、比利时、巴林、玻利维亚、巴西、加拿大、瑞士、智利、哥伦比亚、塞浦路斯、捷克、德国、丹麦、厄瓜多尔、埃及、西班牙、芬兰、法国、英国、加纳、希腊、克罗地亚、匈牙利、印尼、爱尔兰、以色列、印度、意大利、日本、肯尼亚、韩国、哈萨克斯坦、斯里兰卡、立陶宛、马耳他、毛里求斯、墨西哥、马来西亚、纳米比亚、尼日利亚、荷兰、新西兰、阿曼、巴拿马、秘鲁、菲律宾、巴基斯坦、波兰、葡萄牙、俄罗斯、沙特阿拉伯、瑞典、新加坡、泰国、土耳其、美国、委内瑞拉、越南、南非、赞比亚。

(二). 企业海外投资不足的测算考虑到数据可获得性与完整性,本文选择Richardson(2006)企业投资效率模型,并结合异质性企业理论模型与传统引力模型加以拓展,从而较为准确地测算企业低于海外投资最优值的投资不足水平。

目前,学术界普遍使用的Richardson(2006)企业投资效率测算模型如方程(1)所示:

| $ {I_{it}} = {\beta _0} + {\beta _1}Le{v_{it - 1}} + {\beta _2} Cash{ _{it - 1}} + {\beta _3}Ag{e_{it - 1}} + {\beta _4}La{b_{it - 1}} +\\ {\beta _5} Tobinq{ _{it - 1}} + {\beta _6}{R_{it - 1}} + {\eta _{{\rm{ye}}}} + {\eta _{in}} + {\varepsilon _{it}} $ | (1) |

式中,参考Richardson(2006)和刘慧龙等(2014)的处理方式,被解释变量Iit为企业当年新增投资额占总资产的比例;解释变量为前一期企业财务指标,分别包括资产负债率(Lev,总负债与总资产的比值)、现金流占比(Cash,现金及现金等价物与总资产的比值)、上市年龄(Age,投资年份与企业上市年份差额并取对数处理)、企业规模(Lab,企业从业人员取对数)、托宾Q值(Tobinq,市值与总资产的比值)、股票年回报率(R,企业年个股回报率),均来源于国泰安数据库。同时,i表示企业、j表示国家、t表示年份,为了排除不同年份和行业中不随时间变化的特征导致的干扰,控制时间效应和行业效应,分别为ηye和ηin。残差εit为实际投资额和预期拟合投资额的差值,残差为正时,表示投资过度;残差为负时,表示投资不足。本文中仅考虑残差为负, 即投资不足问题。

在被解释变量方面,由于方程(1)中标准化后的企业新增投资额已包含海外投资金额,故在衡量企业海外投资不足时,被解释变量参照方程(1)的做法选取企业海外投资金额并除以本年度总资产进行衡量,用Iijt表示。

在解释变量方面,需要根据异质性企业理论和引力模型加以拓展。一方面,根据异质性企业理论,企业参与海外投资活动时会面临较大的冰山成本,只有生产率最高的企业才能在海外市场上具有竞争力(Helpman et al., 2004),故在衡量企业海外投资决定因素时,必须引入企业生产率(TFP)。为了确保结果的可靠性,本文选取LP法加以测算,同时采用OP法作为稳健性检验。另一方面,考虑到海外直接投资不同于国内投资,必须考虑东道国特征,故沿袭传统引力模型引入最为常用的三个国家层面变量,即母国经济增长率(mggdp)、东道国经济增长率(hggdp)与地理距离(dist)。其中,将地理距离乘以布伦特油价,以获取随时间变化的地理距离变量。为消除异方差影响,对以上三个变量进行了对数处理,数据来源于世界银行和CEPⅡ数据库。基于此,中国企业海外投资不足的估计模型如下:

| $ \begin{array}{*{20}{l}} {{I_{ijt}} = {\beta _0} + {\beta _1}Le{v_{it - 1}} + {\beta _2} Cash{ _{it - 1}} + {\beta _3}Ag{e_{it - 1}} + {\beta _4} Size{ _{it - 1}} +\\ {\beta _5} Tobin{q_{it - 1}} + {\beta _6}{R_{it - 1}}}\\ {{\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} + {\beta _7}TF{P_{it - 1}} +\\ {\beta _8}dis{t_{jt - 1}} + {\beta _9} maggd{p_{t - 1}} + {\beta _{10}}hggd{p_{jt - 1}} + {\eta _{{\rm{ye}}}} + {\eta _{in}} + {\varepsilon _{ijt}}} \end{array} $ | (2) |

该模型回归结果①表明,系数与预期相符且各变量基本显著,具有较好的解释力度,且不存在多重共线性的影响。在1509条样本中,当生产率以LP法计算时,投资不足的样本为985条,占总样本的65.28%;当生产率以OP法计算时,投资不足的样本为978条,占总样本的64.81%。由此可见,投资不足的样本数明显超过投资过度的样本数,说明中国企业海外投资效率未达到最优值更多的是表现为投资不足。

① 囿于篇幅,企业海外投资不足测算的具体实证结果可向作者索取。

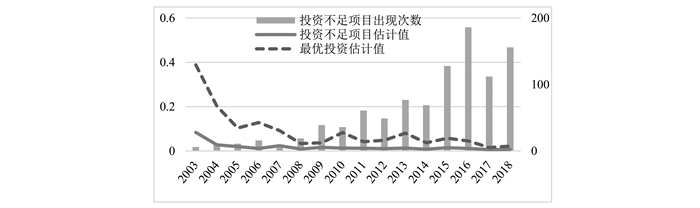

在此基础上,根据测算筛选出的企业海外投资不足项目的估计值与最优投资估计值,可以绘制出2003-2018年中国企业海外投资不足项目的年平均估计值和出现次数的变化趋势图。如图 1所示,一方面,由中国企业海外投资不足项目的估计值与最优值的变化趋势可知,二者差距逐渐减少,表明投资不足程度实际上呈逐年减缓的趋势;另一方面,由中国企业海外投资不足项目的出现次数可以看出,企业海外投资不足频率大体呈现逐年递增的趋势,且从2008年金融危机后,这一现象出现的频率开始迅速上升,这和2008年我国企业开始大规模开展海外投资的历史进程相契合,也从侧面反映出我国企业海外投资不足问题由来已久。

(三). 金融结构与海外投资不足的关系初探金融结构,是一国股票、债券等金融市场相对于银行等金融机构的活力、规模和效率的取值。本文在Levine(2002)测算方法的基础上,借鉴盛斌、景光正(2019)的做法,选取金融结构的活力、规模和效率三个变量对一国金融结构特征进行衡量,并运用主成分分析法将三个变量构造为一个解释力度较高的综合指标,以便全面把握金融结构变量。其中,金融活力指标(FA)由股票市场总交易价值比率除以银行私人贷款比率来衡量;金融规模指标(FC)由股票市值比率除以银行私人贷款比率来反映;金融效率指标(FE)则由股票市场总交易价值比率乘以银行管理费比率来获得。三个指标均进行对数处理,数值越大,表明一国金融结构越趋向于市场主导型金融结构,反之则表明趋向于银行主导型金融结构。本文最终得到63个国家的金融结构数据,其中排名前三位的国家为美国、南非、新加坡,排名后三位的国家是委内瑞拉、玻利维亚、塞浦路斯。排名越高即意味着该国金融结构为市场主导型,企业在该国投资时门槛较低,更易获取资金支持;排名越低则意味着该国金融结构为银行主导型,资金获取的程序较为复杂且耗时较长。

|

图 1 海外投资不足项目的估计值和出现次数变化趋势 数据来源:由作者自行计算。 |

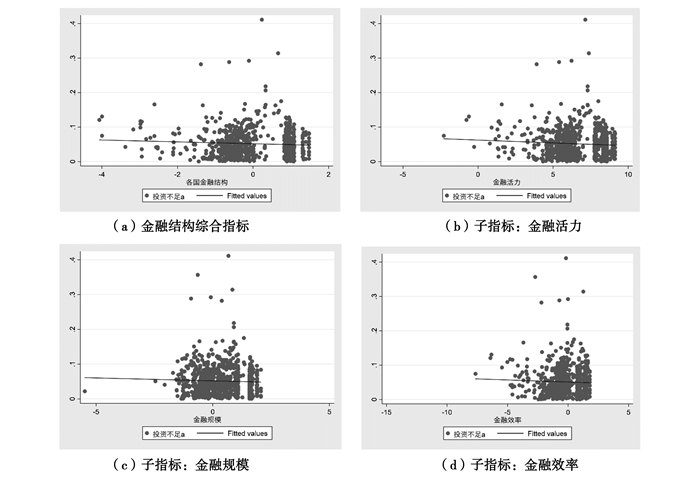

为初步考察东道国金融结构与中国企业海外投资不足间的相关性,本文绘制了两个变量的散点图及线性拟合图。如图 2所示,纵轴表示企业投资不足估计值,横轴分别为金融结构综合指标、子指标-金融活力、子指标-金融规模、子指标-金融效率,旨在对金融结构与投资不足两要素间的关系进行全面分析。可以看出,不论是金融结构的综合指标,还是三个细分指标,均与企业海外投资不足估计值呈现负相关关系,由此初步判断,在企业海外投资过程中,所选择的东道国金融结构取值越高、趋于市场主导型时,金融市场的相对活力更高、规模越大、效率越好,中国企业投资不足的程度会相应减弱,从而初步印证了研究假设1。

|

图 2 东道国金融结构与海外投资不足的拟合图 注:点表示企业海外投资不足估计值,线段表示各变量与海外投资不足拟合曲线。 |

在初步拟合的基础上,通过建立基准回归模型探究东道国金融结构对中国企业海外投资不足的影响,并采用替代被解释变量、核心解释变量、分位数回归、新样本区间回归等方法进行稳健性检验,以求对假设1做出更为严谨的验证。在此基础上,根据企业所有制、东道国所属区域、进入模式对样本进行异质性分组检验,以期获得更为详细的结论。

(一). 变量与模型设定1.变量选取

本文选取海外投资不足(OIU)作为被解释变量,选取东道国金融结构(FS)作为核心解释变量展开实证研究,其中,金融结构子指标分别为金融活力(FA)、金融规模(FC)和金融效率(FE)。

本文的控制变量为集合Z,主要包括:(1)外部融资依赖(LnRZ):现有研究中,学者们常采用RZ指数度量企业外部融资依赖,其计算方法为:外部融资依赖=(资本支出-经营活动产生的现金流净额)/资本支出,数据来源于国泰安数据库。(2)政治制度风险(POL):选取政府稳定性为代理变量。该指标越高时,一国政治制度环境越好且风险越低。数据来源于国家风险指南(ICRG)。(3)经济制度风险(ER):选取经常账户占国内生产总值的比重为代理变量。该变量取值越高,表明该国经济制度越好,经济制度风险则越低。数据来源于国家风险指南(ICRG)。(4)金融发展(LnFD):与核心解释变量不同,金融发展主要用于衡量一国金融市场发展的绝对水平,本文借鉴王忠诚等(2018)的研究,以东道国私人信贷占GDP的比重来衡量该指标,数据来源于世界银行数据库。(5)关税水平(LnTAR):东道国关税水平衡量了在该国开展贸易活动的成本,一国关税水平越高,在该国开展进出口贸易成本则越高。数据来源于世界贸易组织WTO数据库。(6)自然资源(LnNR):采用自然资源出口占货物出口的比重衡量一国自然资源丰富度,数据来源于世界银行。

上述变量的描述性统计见表 1。被解释变量中国企业海外投资不足(OIU)的标准差为0.041,波动较小,表明中国企业海外投资不足程度较为接近。核心解释变量中,金融结构综合指标(FS)最小值为-3.960,最大值为1.352,均值为0.071,且标准差较小;相比之下,金融结构的三个子指标中金融规模(FC)的标准差与综合指标较为吻合,而金融活力(FA)和金融效率(FE)的标准差较大,表明其在各国间波动幅度较大。根据VIF检验可知各解释变量之间不存在多重共线性。

| 表 1 描述性统计 |

2.模型设定

基于上述指标选取,本文构造基准回归模型,如(3)所示。考虑到东道国金融结构对中国企业海外投资效率产生具体影响可能需要一定时间(Hsu et al., 2014),并且为减少或避免内生性问题对实证结果造成的影响,本文将回归模型中的解释变量与控制变量均滞后一期后进行估计。

| $ OI{U_{ijt}} = {\alpha _0} + {\alpha _1}F{S_{jt - 1}} + \varSigma {\alpha _n}{Z_{jt - 1}} + {\sigma _y} + {\sigma _c} + {\xi _{ijt}} $ | (3) |

其中,i表示企业变量,j表示国家变量,t表示时间变量,Zjt-1表示一组滞后一期的控制变量,σy、σc分别表示年份、国家控制变量,ξijt表示不可观测的随机扰动项。

(二). 基准回归结果根据表 2第(1)、(2)列的基准回归结果,核心解释变量FS不论是否加入控制变量,其系数大约维持在0.033左右,不仅均与被解释变量显著负相关,而且在5%的水平上显著,说明东道国金融结构取值每提高一个百分点时,中国企业海外投资不足水平将降低0.036%。也就是说,东道国金融结构变量取值越小,该国整体金融结构越趋于银行主导型时,中国企业海外投资不足水平则越高;与之相反,东道国金融结构取值越大,该国金融结构越趋于市场主导型时,中国企业海外投资不足水平越低,投资越有效率,证实了假设1的成立。

| 表 2 基准回归结果 |

为了反映东道国金融结构三个子指标对企业海外投资不足水平的影响,第(3)~(5)列分别进行回归。其估计系数均维持在0.02的水平,且在5%的水平显著为负,表明东道国金融市场相对于银行的活力、规模和效率越高时,越有助于缓解中国企业的海外投资不足,进一步证实了假设1的成立。其中,与金融活力和金融效率相比,金融规模对企业海外投资不足的影响作用最大。究其原因,随着金融市场规模的提高,一方面,更多的社会资金会寻求生息资产,社会整体的资金配置需求会加大;另一方面,金融市场规模的提高往往伴随着一国经济的快速增长,市场中存在着大量的融资需求,由此社会资金的供需匹配能力会得到加强,从而引致金融效率与金融活力的提高。因此,金融市场规模的提高是金融发展的前提,是金融深化的基础。在同等条件下,拥有更大金融规模的东道国对中国企业海外投资的资金支持能力更强,从而能够更有力地缓解中国企业的海外投资不足。

东道国层面的控制变量进一步表明,第一,外部融资依赖的系数显著为负,表明随着企业外部融资依赖的增加,企业海外投资不足程度会降低,其原因可能在于,在企业“走出去”的过程中,除了依靠东道国当地的资金支持外,也会选择从更熟悉的母国获取融资支持。在其他条件不变时,具有更高外部融资能力的企业,其海外投资不足程度得以缓解。第二,政治制度风险的系数为负,意味着东道国长期稳定的政权和良好的政治环境会缓解企业海外投资不足。由于该变量的估计系数较小,表明与金融结构和企业母国融资能力相比,该变量对企业投资不足的影响程度较低。第三,东道国金融发展的系数显著为负,表明东道国的金融发展程度越高,越有利于抑制企业海外投资不足的现象。第四,东道国关税水平的系数显著为正,表明在其他条件不变情况下,东道国关税水平的提高将阻碍企业在全球范围内的资源配置,导致企业海外投资不足。第五,东道国经济制度风险和自然资源丰富度的系数为负,但是对中国企业海外投资不足的影响并不显著。

(三). 稳健性检验为了检验基准回归结果的可信性,本文采取以下四种方法进行稳健性检验:

1.变量替换

在衡量本文被解释变量时,本文采取Richardson(2006)投资效率模型计算投资不足,该模型中变量选取不准确可能会造成估计结果的误差,由于本文主要衡量的是企业海外行为,故对其中核心指标即企业生产率进行重新估算,在此选用OP法,以求重新测算海外投资不足水平,实证结果见表 3中第(1)~(5)列。检验结果显示,无论是金融结构综合指标还是三个子指标,对企业海外投资不足水平均有显著负向影响,与基准回归结果一致。在核心解释变量测度方面,本文还参考张璟、刘晓辉(2015)的测算方法,仅选取金融活力和金融规模两个指标,并对其取平均构造新的金融结构指标,实证结果见表 3,其变量更换并不影响与基准回归结果的相似性。

| 表 3 稳健性检验:变量替换与联立方程 |

2.联立方程

本文主要围绕东道国金融结构与中国企业海外投资效率之间的关系进行探讨,在这一过程中,宏观层面的变量可影响微观变量,反之微观变量对宏观变量虽影响较弱,但仍不可完全排除互为因果带来的内生性问题。为控制这一影响,本文采用联立方程模型进行检验,即在基准回归模型(3)的基础上,将东道国金融结构作为被解释变量、中国企业海外投资效率作为解释变量,并选取适当的控制变量得到模型(4),得到的联立模型构造如下:

| $ \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}} {OI{U_{ijt}} = {\alpha _0} + {\alpha _1}F{S_{jt - 1}} + \varSigma {\alpha _n}{Z_{jt - 1}} + {\sigma _y} + {\sigma _c} + {\xi _{ijt}}{\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} \left( 3 \right){\kern 1pt} }\\ {F{S_{jt - 1}} = {\theta _0} + {\theta _1}OI{U_{ijt}} + \varSigma {\theta _n}{W_{jt - 1}} + {\psi _y} + {\psi _c} + {\omega _{ijt}}{\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} \left( 4 \right){\kern 1pt} } \end{array}} \right. $ |

联立方程中,模型(4)中控制变量选取了对金融结构产生影响的指标,包括基准模型中使用的控制变量:政治制度风险(POL)、经济制度风险(ER)和金融发展(LnFD),并且根据La Porta et al.(2008)和张璟、刘晓辉(2015)的研究,选择曾经代表一国殖民的法源(Legal)作为金融结构的影响因素。其中,法源包括以下5类:德国法源、法国法源、英国法源、社会主义法源和斯堪的纳维亚法源,由于样本国家中无后两者,故借鉴张璟、刘晓辉(2015)的处理方式,将前两者归入大陆法法源,以是否为大陆法法源来衡量法源(Legal)变量。由表 3第(6)列的回归结果可知,在建立联立方程的基础上进行回归后,东道国金融结构变量的系数依旧显著为负,实证结果依旧稳健。

3.分位数回归

为考察金融结构对不同程度企业海外投资不足的影响,本文借鉴盛斌、景光正(2019)的研究,采用分位数回归进行检验,结果见表 4的(1)~(5)列。从整体而言,东道国金融结构的系数显著为负,即东道国金融结构与海外投资不足始终呈负相关关系,且基本显著,表明基准回归结果依然稳健。其中,在10%、25%、50%、75%和90%分位数上,金融结构估计系数的绝对值及其显著性呈现出逐渐递增的趋势,表明随着企业海外投资不足的加剧,企业受自有资金的限制将更加依赖外部资金获取,同时东道国金融市场在金融结构中占比的增加,意味着企业在东道国融资水平和效率的提高,因此东道国市场主导型金融结构对中国企业海外投资不足的缓解作用会随后者的上升而增强。

| 表 4 稳健性检验:分位数回归和样本更换 |

4.样本更换

2008年金融危机后,中国企业海外投资不足样本数量骤升,故本文选取2009年之后的样本进行重新检验,结果见表 4第(6)列。估计结果显示,金融结构系数依旧为负,且在5%的水平下显著,再次证明了基准回归结果的稳健性。

(四). 分组检验结果为进一步区分不同企业异质性特征下东道国金融结构对企业海外投资不足的影响,本文分别从企业所有制性质、所属行业、进入模式、投资区位是否为“一带一路”沿线国家进行分组检验,实证结果见表 5。

| 表 5 分组检验结果 |

1.基于企业所有制。表 5第(1)、(2)列的结果显示,对于非国有企业而言,与基准回归结果类似,东道国市场主导型金融结构可以显著缓解企业海外投资不足程度;相比之下,对于国有企业而言二者之间并无显著相关性。究其原因,国有企业比民营企业更易获得本国的融资支持,一方面,国有企业由政府出资,同等情况下经营更为持续稳健,国有企业在进行海外投资过程中,更容易获得国内资金支持,从而弱化东道国金融结构这一影响因素;另一方面,部分国有企业海外投资行为处于政策支持下,甚至肩负国家海外战略投资责任,在税收、资本项目管制等领域有一定的政策优惠,同时为确保项目顺利执行、提高项目落地效率,依靠东道国金融市场获取资金的情况相对较少。

2.基于企业所属行业。由表 5第(3)、(4)列的回归结果可以看出,不论跨国企业属于制造业还是服务业,东道国金融结构与海外投资不足之间关系均显著为负。其中,与服务业(-0.030)相比,制造业核心解释变量系数(-0.051)的绝对值较大,其原因可能在于相对于服务业,制造业企业的资本结构多以重资产为主,在生产设备成本方面将投入大量资金,在这种模式下企业对自身现金流水平的要求更高,且其资金流转速度相对较慢,因而对投资地融资环境的依赖更强,东道国市场主导型金融结构对其投资不足的缓解作用更好。

3.基于企业进入模式。一般而言,企业可采取两种进入模式:一是绿地投资,即跨国公司在海外市场上新建企业,可通过合资或者独资的方式设立;二是跨国并购,即跨国公司对东道国现存企业进行合并或收购,其分组检验结果见表 5的第(5)、(6)列。结果显示,企业采取并购方式进入东道国时,相比于绿地投资,东道国金融结构越趋向于市场主导型对企业投资不足的缓解作用越大。究其原因,企业跨国并购的顺利实施,牵扯到东道国与母国资本市场多方主体,需要更好的融资环境,较之绿地投资对当地金融结构市场化程度的要求更高,因此东道国市场主导型金融结构对跨国并购过程中投资不足的缓解作用更强。

4.基于企业投资区位。表 5的第(7)、(8)列结果显示,当中国企业投资非“一带一路”沿线国家时,东道国金融结构与海外投资不足之间呈现显著的负相关关系,与基准回归结果保持一致;值得注意的是,当中国企业投资“一带一路”沿线国家时,东道国市场主导型金融结构对海外投资不足具有一定的正向影响。究其原因,对于“一带一路”沿线国家而言,其经济发展程度一般较不发达,中国企业对其投资多采用美元进行结算,并不具备在当地获取金融支持的条件,尤其是在“一带一路”倡议提出后,跨境人民币结算规模快速提高,政策导向下本国有力的资金支持使得企业对外投资时不易受到东道国金融结构的制约。

五、作用渠道检验为了解东道国金融结构影响企业海外投资不足水平的作用渠道,本文结合前文的理论假设,采用有调节的中介效应分析法,进一步加以考察。

(一). 中介效应模型根据前文的理论假设2,东道国市场主导型金融结构可减弱企业所面临的融资约束问题,进而抑制海外投资不足。借鉴温忠麟、叶宝娟(2014)的做法,本文采用中介效应法,从企业融资约束水平这一渠道出发,探究东道国金融结构何以能够缓解中国企业的海外投资不足,构建中介效应模型如下:

| $ {cOI{U_{ijt}} = {\alpha _0} + {\alpha _1}cF{S_{jt - 1}} + \varSigma {\alpha _n}c{Z_{jt - 1}} + {\sigma _y} + {\sigma _c} + {\xi _{ijt}}} $ | (5) |

| $ {cS{A_{jt - 1}} = {b_0} + {b_1}cF{S_{jt - 1}} + \varSigma {b_n}c{Z_{jt - 1}} + {\sigma _y} + {\sigma _c} + {\xi _{ijt}}} $ | (6) |

| $ {cOI{U_{ijt}} = {c_0} + {c_1}cF{S_{jt - 1}} + {c_2}cS{A_{jt - 1}} + \varSigma {c_n}{c_{Zjt - 1}} + {\sigma _y} + {\sigma _c} + {\xi _{ijt}}} $ | (7) |

其中,参考甄红线等(2015)的研究,将所有变量均做中心化处理,处理后的变量用“c变量名”表示。此外,cSA表示企业融资约束水平,使用Hadlock and Pierce(2010)提出的SA指数作为代理变量,并通过SA=-0.737×Size+0.043×Size2-0.04×Age来衡量,其中Size表示企业的总资产对数,Age表示企业上市年龄,由于该指数取值均为负数,对其取绝对值并取对数,SA指数越大,表示企业受到融资约束程度越严重,数据来源于国泰安数据库。

式(5)为中心化处理后的基准回归模型,即东道国金融结构对中国企业海外投资不足的影响;式(6)为东道国金融结构对企业融资约束水平的影响;式(7)为在基准回归的基础上加入中介变量后的模型,系数c1表示东道国金融结构的直接效应,系数a1~c1为企业融资约束水平的中介效应,即东道国金融结构通过上述变量对企业海外投资不足的影响。

(二). 中介效应作用渠道表 6中的(1)~(3)列为东道国金融结构对中国企业海外投资不足影响的作用渠道检验结果。其中,第(1)列为式(5)的估计结果,第(2)列为式(6)进行估计的结果;第(3)列表示式(7)的估计结果。具体检验步骤如下:首先估计方程(5),系数显著为负则可继续检验;其次,估计方程(6)和(7),若系数b1和c2都显著则表明存在α1中介效应,在此基础上,若c1不显著则表明中介变量发挥了完全中介效应,反之则为部分中介效应。如果系数b1和c2中仅有一个显著,则需要对b1×c2的显著性通过Bootstrap法进行检验,若通过显著性检验也可表明存在中介效应。

| 表 6 作用渠道检验 |

根据表 6的回归结果可知,方程(5)和方程(6)中核心解释变量系数α1和b1均显著,方程(3)中核心解释变量和中介变量系数c1和c2也均显著,且α1与b1×c2取值同向、均为负值。由上述步骤的检验结果可知,前文的假设2成立,且企业融资约束水平的中介作用渠道属于部分中介效应。在进行中心化处理后,东道国金融结构对企业海外投资效率的总效应为-0.491,直接效应为-0.414;加入企业融资约束水平作为中介变量后,东道国金融结构的中介效应即间接效应为-0.077,中介效应占总效应的百分比为15.68%。

就企业融资约束水平的中介效应而言,从表 6第(2)列可以看出,东道国金融结构对企业融资约束的估计系数显著为负,表明东道国金融结构越倾向于市场主导型,企业面临的融资约束问题越弱。基于前文提出的研究假设,东道国的金融结构倾向于市场主导型时,其拥有更加良好的金融环境,企业在该国的融资水平更高且融资能力更强,进而会缓解企业面临的融资约束问题。从表 6的第(3)列可知,融资约束水平前的系数显著为正,表明企业所面临的融资约束越大时,在进行海外投资的过程中投资不足现象更为严重。与出口相比,企业的海外投资行为所需要的经营周期更长、固定成本投入更大、信息不对称更严重且获得收益的不确定性更强,这意味着融资约束会对企业海外投资行为产生更大的负面影响;反之,融资约束的缓解也会对企业海外投资行为产生更强的正向影响。因此,随着东道国金融结构趋向于市场主导型,企业的融资约束问题得以缓解,有利于企业海外投资业务的顺利展开,企业海外投资不足得到抑制。

(三). 有调节的中介效应作用渠道为了进一步探讨企业所在地的制度环境在上述中介效应中起到的调节作用,本文在此基础上建立了有调节的中介模型进行检验。其中,调节变量对中介效应有三种可能的作用路径,分别是对东道国金融结构影响企业海外投资效率的调节、对东道国金融结构影响企业融资约束的调节、对企业融资约束影响其海外投资效率的调节,依次对应方程(8)~(10)。

| $ {cOI{U_{ijt}} = {\alpha ^\prime }_0 + {\alpha ^\prime }_1cF{S_{jt - 1}} + {\alpha ^\prime }_2cM{L_{it - 1}} + {\alpha ^\prime }_3cF{S_{jt - 1}} * cM{L_{it - 1}} +\\ \varSigma {\alpha ^\prime }_nc{Z_{jt - 1}} + {\sigma ^\prime }_y + {\sigma ^\prime }_c + {\xi _{ijt}}} $ | (8) |

| $ {cS{A_{jt - 1}} = {b^\prime }_0 + {b^\prime }_1cF{S_{jt - 1}} + {b^\prime }_2cM{L_{it - 1}} + {b^\prime }_3cF{S_{jt - 1}} * cM{L_{it - 1}} +\\ \varSigma {b^\prime }_nc{Z_{jt - 1}} + {\sigma ^\prime }_y + {\sigma ^\prime }_c + {\xi _{ijt}}} $ | (9) |

| $ \begin{array}{l} cOI{U_{ijt}} = {{\rm{c}}^\prime }_0 + {{\rm{c}}^\prime }_1{\rm{cF}}{{\rm{S}}_{{\rm{jt - 1}}}} + {{\rm{c}}^\prime }_2{\rm{cS}}{{\rm{A}}_{{\rm{it - 1}}}} + {{\rm{c}}^\prime }_3cM{L_{{\rm{it - 1}}}} + {{\rm{c}}^\prime }_4{\rm{cF}}{{\rm{S}}_{{\rm{jt - 1}}}} * {\rm{cM}}{{\rm{L}}_{{\rm{it - 1}}}}\\ {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} + {{\rm{c}}^\prime }_5{\rm{cS}}{{\rm{A}}_{{\rm{it - 1}}}} * {\rm{cM}}{{\rm{L}}_{{\rm{it - 1}}}} + \varSigma {{\rm{c}}^\prime }_{\rm{n}}{\rm{c}}{{\rm{Z}}_{{\rm{jt - 1}}}} + {{\rm{ \mathsf{ σ} }}^\prime }_{\rm{y}} + {{\rm{ \mathsf{ σ} }}^\prime }_{\rm{c}} + {{\rm{ \mathsf{ ξ} }}_{{\rm{ijt}}}} \end{array} $ | (10) |

其中,cML为企业所在地的制度环境,参照李新春、肖宵(2015)、Du and Luo(2016)的做法,本文采用樊纲等(2010)测算的市场化水平指标进行替代。

根据表 6第(4)~(6)列中交乘项的实证结果可知,仅有第(6)列中介变量与调节变量的交乘项显著,根据温忠麟等(2006)的研究,这一结果可证明有调节的中介效应存在,即前文的研究假设3得证。其中,企业融资约束与其本地制度环境交乘项的系数显著为负,表明随着企业所在地制度环境的改善,融资约束对企业海外投资不足的负面影响将有所削弱,与前文的理论分析保持一致。由此可见,在中介作用渠道中,随着本地制度环境的改善,企业海外投资水平对其受到的融资约束限制并不敏感。因此,东道国市场主导型金融结构主要通过限制融资约束来缓解中国企业的海外投资不足,而企业所在地制度环境对融资约束这一中介变量发挥了负向的调节作用。

六、结论与政策建议本文采用Zephyr数据库、fDi Markets数据库、国泰安数据库和世界银行的全球金融发展数据库的匹配数据,旨在评估东道国金融结构对中国企业海外投资不足水平的影响及其作用渠道。在拓展Richardson(2006)模型的基础上,不仅测算出中国企业海外投资不足的估计值,而且通过主成分分析将东道国金融活力、规模和效率综合为金融结构指标,进而采用面板固定效应检验了二者的相关关系。实证结果表明,其一,东道国金融结构与中国企业对外直接投资不足呈负相关,即东道国金融结构越是趋向于市场主导型,越可显著缓解中国海外投资不足程度;越是趋向于银行主导型,越可明显加剧中国海外投资不足程度。其中,金融规模较之金融活力和金融效率,对企业海外投资不足的影响作用最大。其二,若投资企业为非国有企业、制造业企业、海外并购企业或者选择在非“一带一路”沿线国家投资的企业,东道国市场主导型金融结构对其海外投资不足的缓解作用更为显著。其三,在作用渠道方面,东道国市场主导型金融结构可抑制企业融资约束问题,进而有助于缓解母国企业海外投资不足,而企业所在地制度环境的日臻完善也会抑制融资约束的负面影响。

本文研究结论的政策含义在于:

对于企业而言,在海外投资过程中应充分考虑东道国的金融环境,在可选区位范围内,不仅仅要考查项目本身的盈利与风险结构,还要考虑项目所在环境的外部约束问题。其一,应审慎选择企业“走出去”的方式,研究表明东道国金融结构的市场化程度对开展海外并购企业投资不足的缓解作用更为显著,建议企业在实施走出去的过程中,尤其是开展海外并购时可以借助第三方金融机构的力量应对全球资源配置风险。其二,研究表明制造业企业在进行海外投资过程中的投资不足受东道国金融结构的影响更为显著,因此对于制造业企业而言,在银行主导型金融结构的东道国开展投资时,更应充分考虑制造业上下游链条长、投资周期长等特点,提高企业的行业上下游联动能力和投后管理能力。其三,为了拓展外部融资渠道,海外投资企业还可以考虑采取建立投资联合体、设计保险机制等方式克服东道国金融结构对其海外投资效率的负面影响。

对于政府而言,其一,由于东道国金融结构的市场化程度对非国有企业、制造业企业海外投资不足的缓解作用更为显著,政府可以通过信贷优惠、出口补贴、换汇支持等方式有针对性地为开展关键领域海外投资的非国有企业、制造业企业提供一定的金融支持。其二,对于非“一带一路”沿线国家投资的企业而言,东道国金融结构对其海外投资不足的缓解作用更为显著,彰显出各国政府间经济合作对企业海外投资的有益作用,为此政府可以在更大范围内谋求与东道国建立经济合作框架协议和契约关系,加大对“走出去”企业的政策支持。其三,研究结论显示东道国金融结构越是趋于市场主导型,越可显著缓解中国海外投资不足程度,这也意味着当东道国金融结构市场主导程度较低时,母国或国际市场可提供的市场化服务当为有益补充。因此,我国需要建设和完善一个更成熟、更多层次的以海外市场信息咨询、全球财务税收服务、海外投融资服务、跨国法律服务为核心业务的跨国投资服务市场,借助多元市场主体的力量,为我国企业“走出去”保驾护航。

| [] |

陈创练、庄泽海、林玉婷, 2016, “金融发展对工业行业资本配置效率的影响”, 《中国工业经济》, 第 11 期, 第 22-38 页。 |

| [] |

樊纲、王小鲁、朱恒鹏, 2010, 《中国市场化指数——各地区市场化相对进程2009年度报告》, 北京: 经济科学出版社。 |

| [] |

郭杰、黄保东, 2010, “储蓄、公司治理、金融结构与对外直接投资:基于跨国比较的实证研究”, 《金融研究》, 第 2 期, 第 76-90 页。DOI:10.1360/972010-1084 |

| [] |

蒋殿春、张庆昌, 2011, “美国在华直接投资的引力模型分析”, 《世界经济》, 第 5 期, 第 26-41 页。 |

| [] |

蒋冠宏、蒋殿春, 2012, “中国对外投资的区位选择:基于投资引力模型的面板数据检验”, 《世界经济》, 第 9 期, 第 21-40 页。 |

| [] |

李新春、肖宵, 2017, “制度逃离还是创新驱动?——制度约束与民营企业的对外直接投资”, 《管理世界》, 第 10 期, 第 99-112+129+188 页。 |

| [] |

刘慧龙、王成方、吴联生, 2014, “决策权配置、盈余管理与投资效率”, 《经济研究》, 第 8 期, 第 93-106 页。 |

| [] |

刘莉亚、何彦林、王照飞、程天笑, 2015, “融资约束会影响中国企业对外直接投资吗?——基于微观视角的理论和实证分析”, 《金融研究》, 第 8 期, 第 124-140 页。 |

| [] |

申慧慧、于鹏、吴联生, 2012, “国有股权、环境不确定性与投资效率”, 《经济研究》, 第 7 期, 第 113-126 页。 |

| [] |

盛斌、景光正, 2019, “金融结构、契约环境与全球价值链地位”, 《世界经济》, 第 4 期, 第 29-52 页。 |

| [] |

温忠麟、叶宝娟, 2014, “有调节的中介模型检验方法:竞争还是替补?”, 《心理学报》, 第 5 期, 第 714-726 页。DOI:10.3724/SP.J.1041.2014.00714 |

| [] |

吴先明、黄春桃, 2016, “中国企业对外直接投资的动因:逆向投资与顺向投资的比较研究”, 《中国工业经济》, 第 1 期, 第 99-113 页。 |

| [] |

王忠诚、薛新红、张建民, 2018, “东道国金融发展对中国企业对外直接投资的影响:二元边际与生产率门槛”, 《南方经济》, 第 3 期, 第 24-41 页。 |

| [] |

张璟、刘晓辉, 2015, “金融结构与固定汇率制度:来自新兴市场的假说和证据”, 《世界经济》, 第 10 期, 第 3-29 页。 |

| [] |

甄红线、张先治、迟国泰, 2015, “制度环境、终极控制权对公司绩效的影响——基于代理成本的中介效应检验”, 《金融研究》, 第 12 期, 第 162-177 页。 |

| [] |

Allen F., Santomero A., 2001, "What Do Financial Intermediaries Do?". Journal of Banking & Finance, 25(2), 271–294.

|

| [] |

Alfaro L., Kalemli-Ozcan S., Sayek S., 2009, "FDI, Productivity and Financial Development". The World Economy, 32(1), 111–135.

|

| [] |

Antras P., Caballero R., 2009, "Trade and Capital Flows:A Financial Frictions Perspective". Journal of Political Economy, 117(4), 701–744.

|

| [] |

Antras P., Chor D., Fally T., Hillberry R., 2012, "Measuring the Upstreamness of Production and Trade Flows". American Economic Review, 102(3), 412–416.

|

| [] |

Boisot M., Meyer M., 2008, "Which Way Through the Open Door? Reflections on the Internationalization of Chinese Firms". Management and Organization Review, 4(3), 349–365.

|

| [] |

Buch C., Kesternich I., Lipponer A., Schnitzer M., 2014, "Financial Constraints and Foreign Direct Investment:Firm-level Evidence". Review of World Economics, 150(2), 393–420.

|

| [] |

Bilir L., Chor D., Manova K, 2019, "Host-country Financial Development and Multinational Activity". European Economic Review, 115, 192–220.

|

| [] |

Desbordes R., Wei S., 2017, "Foreign Direct Investment and External Financing Conditions:Evidence from Normal and Crisis Times". The Scandinavian Journal of Economics, 119(4), 1129–1166.

|

| [] |

Du X., Luo J., 2016, "Political Connections, Home Formal Institutions, and Internationalization:Evidence from China". Management and Organization Review, 12(1), 103–133.

|

| [] |

Fan Z., Zhang R., Liu X., et al., 2016, "China's Outward FDI Efficiency Along the Belt and Road". China Agricultural Economic Review, 8(3), 455–479.

|

| [] |

Hadlock C., Pierce J., 2010, "New Evidence on Measuring Financial Constraints:Moving Beyond the KZ Index". Review of Financial Studies, 23(5), 1909–1940.

|

| [] |

Hanley A., Liu W., Vaona A., 2015, "Credit Depth, Government Intervention and Innovation in China:Evidence From the Provincial Data". Eurasian Business Review, 5(1), 73–98.

|

| [] |

Helpman E., Melitz M., Yeaple S., 2004, "Export Versus FDI with Heterogeneous Firms". American Economic Review, 94(1), 300–316.

|

| [] |

Hsu P., Tian X., Xu Y., 2014, "Financial Development and Innovation:Cross-country Evidence". Journal of Financial Economics(112), 116–135.

|

| [] |

Ito B., Wakasugi R., 2007, "What Factors Determine the Mode of Overseas R & D by Multinationals? Empirical Evidence". Research Policy, 36(8), 1275–1287.

|

| [] |

Kolstad I., Wiig A., 2012, "What Determines Chinese Outward FDI?". Journal of World Business, 47(1), 26–34.

|

| [] |

La Porta R., Lopez-de-Silances F., Shleifer A., 2008, "The Economic Consequences of Legal Origins". Journal of Economic Literature, 46(2), 285–332.

|

| [] |

Levine R., 2002, "Bank-based or Market-based Financial Ssystems:Which is Better?". Journal of financial intermediation, 11(4), 398–428.

|

| [] |

Lin S., Ye H., 2011, "The Role of Financial Development in Exchange Rate Regime Choices". Journal of International Money and Finance, 30(4), 641–659.

|

| [] |

Morck R., Nakamura M., 1999, "Banks and Corporate Control in Japan". The Journal of Finance, 54(1), 319–339.

|

| [] |

Uddin M., Alam A., Yazdifar H., 2017, "Financing Behaviour of R & D Investment in the Emerging Markets:The Role of Alliance and Financial System". R & D Management, 49(1), 21–32.

|

| [] |

Richardson S., 2006, "Over-investment of Free Cash Flow". Review of Accounting Studies, 11(2-3), 159–189.

|

| [] |

Yeaple S., 2009, "Firm Heterogeneity and the Structure of US Multinational Activity". Journal of International Economics, 78(2), 206–215.

|