新时代中国要建成社会主义现代化强国,实现中华民族伟大复兴的宏伟目标,需要拓展更广阔的国际合作空间,同时在国际重要领域合作中发挥更大作用、承担大国责任。对外直接投资(OFDI)是中国拓展国际合作、提升国际竞争力的重要途径,也是中国积极参与全球治理体系,打造全球“命运共同体”的重要方式(黄亮雄等, 2018)。在对外投资中,跨国并购具有重要地位,根据汤姆森SDC数据统计,中国跨国并购总额从2002年的13.8亿美元上升到2016年的1353.3亿美元,上升了约98倍,且在2016年,中国跨国并购额占中国对外投资额的44%。然而,由于当前“逆全球化”、“反全球化”思潮抬头,中国企业遭遇东道国准入壁垒、审查等隐性制度障碍增加,高端技术领域的合作面临困难,中国企业对外投资的风险加剧(杨挺等, 2017),加大了跨国并购的失败率。截至2016年超过50%的中国企业海外并购都不成功①。在此种情形下,中国政府通过积极外交与他国或国际组织构建双边、多边以及区域合作,努力拉近彼此的政治关系,试图构建广泛的利益共同体,为支撑开放经济新体制建立良好的双边友好关系,为中国企业“走出去”创造良好的外部条件。

① 数据来源于国家商务部http://www.mofcom.gov.cn/。

现有研究主要关注双边政治关系对企业出口贸易的影响(Davis et al., 2019;王珏等,2019和企业对外投资的影响(刘晓光、杨连星,2016;潘镇等,2017;刘敏等, 2018;Li et al., 2018),鲜有研究关注双边政治关系对企业跨国并购成功率的影响及其影响机制。跨国公司的对外投资通过绿地投资(Greenfield Investments)和并购(M & A)在海外建立业务,进行绿地投资意味着从零开始建立一个新的子公司,进行收购意味着购买现有公司的部分或全部股权(Barkema and Vermeulen, 1998)。具体地,绿地投资和并购有如下特点和差异,第一,东道国政府接受程度有差异。绿地投资通过设置一个新公司,而不是收购一个现有的,它通过给当地创造就业机会而避免了反垄断法,可以避免社会问题(Harris and Ravenscraft, 1991)。因此,与当地政府的关系是“友好的”,其议价能力比收购要高,更容易被东道国接受。而跨国公司对东道国企业的收购却通常不受政策制定者欢迎,他们担心跨国公司越来越集中的所有权会产生反竞争效应,并希望将利润留在国内(Albornoz et al., 2009)。第二,文化距离对跨国投资进入方式的影响有差异,文化距离定义为两个国家的共享价值的差异程度(Hofstede, 2001)。跨国公司与一个国家的文化距离越远,将组织和管理实践等无形资产转移到该国的子公司的成本就越高(Hennart,1991)。然而,新成立的子公司和被收购的子公司的成本增幅可能有所不同,将管理实践转移到被收购子公司的成本随着文化距离的增加而大幅增加,因为这些子公司的员工已经习惯了原来的文化(Hennart and Park, 1993)。文化距离越远,这些员工对跨国公司收购方的做法就越不熟悉和不适应,因此跨国公司就越难在被收购的子公司转移管理实践。然而将实践转移到新成立的绿地子公司的成本几乎不会随着文化距离的增加而增加,因为跨国公司可以为这些子公司配备新的员工,他们更容易接受新公司的管理。第三,信息不对称也会影响跨国公司的建立模式选择(Hennart and Park, 1993)。这种不对称通常存在于收购中,因为收购方往往对收购目标的价值和文化的信息掌握不完全,特别是对东道国经验不足的跨国公司通常不熟悉现有的本地公司,因此很难评估和整合这些公司,导致他们转而选择绿地。但在某一特定国家拥有丰富经验的跨国公司将能够更好地评估位于该国的潜在收购目标,并将更熟悉其文化,使这些跨国公司更有可能选择收购。

特别地,跨国并购企业在并购过程中受到东道国政治、制度、文化等方面的影响,特别是政府对收购的态度(UNCTAD, 2005),如果东道国政治和经济条件不是很好或者东道国国家风险较高,跨国企业更多地选择并购的方式进入东道国,因此,跨国企业在并购过程面临着更大的国家风险。双边政治关系为东道国制度和母国制度之间搭建起一座沟通的“桥梁”,建立了良好的政治互信和制度联系,为企业进入对方市场创造了稳定的外部环境,特别是当企业在东道国没有任何关联的时候显得特别重要。因此,研究宏观层面的双边政治关系变动对微观企业跨国并购成功率的影响具有具有重要的理论和现实意义。

其次,在为数不多的研究中,对双边政治关系的界定和测量差异很大,学者们通过高层互访(刘晓光、杨连星,2016;郭烨、许陈生, 2016)、双边伙伴外交关系(刘敏等,2018)和大国外交关系(阎学通、周方银,2004;邝艳湘、向洪金,2017)等变量来衡量双边政治关系。虽然这都能从某一方面反映双边政治关系的状况,但也各有缺陷。双边高层互访次数有限,持续时间较短,效应未定;双边伙伴关系概念模糊,合作领域不清,效果不定(门洪华、刘笑阳,2015);大国外交关系国家数量有限,且主要是从中国媒体获取事件数据,可能会存在事件遗漏问题(阎学通、周方银,2004);且这些衡量标准主要是从中国视角和中文媒体获取信息,均可能存在客观性缺乏和信息不充分,从而导致战略误判(尹继武,2011)。因此,有必要选择一个较为客观、国际通行的衡量指标,能够客观考察中国与他国双边政治关系。目前,国际上在政治领域较多使用联合国投票数据来反应一个国家对国际事宜的政治立场(Moon 1985),并用两国在联合国投票所反映的政治立场相似度反映两国对国际事件的政治立场的相似度,即双边政治关系(Bailey et al., 2017),这可以更为客观地测量国家间的政治关系距离(王珏等,2019)。已有众多学者运用联合国大会投票数据研究各国政治立场倾向,如把联合国大会投票偏好作为解释变量研究政治关系距离对国家间争议的影响(Reed et al., 2008)、对恐怖主义行为的影响(Dreher and Gassebner, 2008)、对对外援助的影响(Alesina and Dollar, 2000); 以及把联合国大会投票偏好作为被解释变量研究政府间组织对国家间政治关系和利益的影响(Bearce and Bondanella, 2007)、领导人改变对外交关系的影响(Dreher and Jensen, 2013)。

与现有研究相比,本文研究主要创新为:第一,本文主要关注双边政治关系对企业跨国并购成功率的影响,现有研究主要关注到双边政治关系对对外贸易和对外投资的总量影响,并未深入讨论双边政治关系对跨国并购成功率的影响,相比于绿地投资,跨国并购受到东道国政治、制度和文化方面的影响更大,双边政治关系作为母国和东道国之间的制度联系,在跨国并购中扮演着十分重要的作用,检验双边政治关系对跨国并购成功率的影响不仅深化了现有理论研究,也具有一定的现实意义;第二,本文进一步讨论双边政治关系影响跨国并购成功率的影响机制,主要从双边投资协定的签订和生效以及孔子学院的建立进行研究。第三,本文采用根据联合国大会投票数据最新测算的“国家理想点”以反映各国的政治立场指数(Bailey et al., 2017),并用国家间政治立场指数之差的绝对值衡量国家间的政治关系距离。与以往从中国视角测度数据的不同在于联合国投票数据具有覆盖面广、议题范围广泛,能够更客观地量化两国政治关系。

本文余下的内容如下:第二部分为文献综述和理论假设;第三部分为研究设计;第四部分是基本实证分析;第五部分为机制检验;第六部分为进一步检验;第七部分为结论与政策启示。

二、文献综述和理论假设 (一). 双边政治关系与中国企业跨国并购成功率跨国并购作为企业对外投资中的重要的进入模式,扮演着越来越重要的角色,但与此同时,跨国并购失败率很高。已经有众多文献研究跨国并购成败的原因,其中,制度是最重要的因素之一。制度理论认为,企业为了获得合法性和生存,往往会遵循环境中普遍存在的规则和规范(Dimaggio and Powell, 1983)。将这一理论应用于跨国公司的学者们认为,跨国公司的子公司经历了整合来自内部(母国)和外部(东道国)环境的压力(Kostova and Zaheer, 1999),即全球一体化的压力和本地响应。相比绿地投资,并购公司子公司在外部整合方面承受着巨大的压力,因为它们需要嵌入东道国环境中的本地公司,会增加双边沟通和整合成本。因此,国际企业需要服从东道国制度环境,以便在东道国建立合法性,有助于确保后续的商业成功(Dikova et al., 2010)。一般来说,企业倾向于在好的制度环境东道国投资,好的制度环境下政府廉洁、立法公正和透明、产权保护制度健全,因此,企业运营环境更好,企业从交易成本的降低和不确定性中获益,有利于企业投资(Buckley and Casson, 1998; 张建红、周朝鸿,2010;蓝发钦等,2018)。然而,在差的制度环境下,企业会招致不适当的成本和风险。其次,东道国与母国间的制度距离也会影响企业跨国并购,Dikova et al.(2010)研究显示,国家间的制度距离对跨国并购成功率有负面影响。更大的制度距离表明更大的不确定性和更不熟悉当地环境,因此增加了跨国企业在外国开展业务的成本,并且企业更难在附属公司之间转移战略惯例和做法,并在国外市场获得合法性(Kostova and Zaheer, 1999)。再者,母国制度对企业国际化成败也有重要的影响,Shimizu et al.(2004)指出发达国家跨国企业进入新兴市场经济体时,往往通过社会关系网络、族裔优势等非市场途径获取外部资源,降低经营风险,从而弥补新兴市场国家市场机制的欠缺。母国制度因素能够帮助企业更好地进入国际市场、获取某些资源、弥补竞争劣势,母国特定优势是企业国际竞争优势的重要来源(裴长洪、郑文,2011)。

由于跨国并购失败给跨国企业造成许多不必要的损失,因此,研究何种因素可以减少双边制度差异对跨国企业的负面作用也是近年来学者们的重要关注方向之一(Zhang and Mauck, 2018)。虽然现有研究指出东道国制度环境和母国制度环境对跨国并购的重要影响,但较少研究同时考虑东道国和母国制度的共同关联对企业国际化的影响。已有研究证实双边关系,包括两国地理、殖民、移民、语言的和制度关系,有助于减轻LOF的负面影响从而提高跨国并购成功率(Rangan and Drummond, 2004)。因此,现有研究从两国历史关联(Chowdhury and Maung, 2018)、语言相似性(Kedia and Reddy, 2016)、文化沟通(Paradise, 2009)、双边投资协定(宗芳宇等, 2012)等方面研究双边关系对企业国际化的影响。

由于制度和政治有着密切的关系,近年来双边政治关系在国际投资中的作用也得到了广泛关注,双边政治关系为东道国制度和母国制度之间搭建起一座沟通的“桥梁”,为双边企业进入对方市场创造了稳定的外部环境,特别是当企业在东道国没有任何关联的时候显得特别重要。发展中国家积极运用政治外交影响企业国际化,使发展中国家具有了与发达国家不一样的独特的投资理论(Li et al., 2018)。但在双边政治关系的衡量上存在较大的差异,总体上主要从中国单方面视角考察较多,如长期关系中的官方外交关系的建立(张建红、姜建刚,2012)、大国外交关系(阎学通、周方银,2004;邝艳湘、向洪金,2017)以及双边伙伴关系的建立和升级(刘敏等,2018),以及短期双边高层互访作为双边外交关系的代理变量(刘晓光、杨连星,2016)。但这些衡量主要从中国视角进行衡量,较少研究采用国际上较为客观的衡量方式,如联合国大会投票为国际政治多方提供平台,各国对各项议题的投票行为表示着各国的政治偏好。Bailey et al.(2017)根据联合国大会投票数据最新测算的“国家理想点”以反映各国政治偏好,并用国家间政治偏好之差衡量双边政治关系。具体地,对于中国来说,中国在国际上的影响力不断增强,更多地参与到国际事务以及和他国的交流合作中,中国与他国对国际事宜的政治立场也在某种程度上反映了两国的政治外交关系,这主要是由于,一方面,随着中国经济实力的增强,中国积极承担大国责任,积极参与到发展中国家的经济发展中,特别地,通过“一带一路”的建设,中国向“一带一路”沿线国家进行了大量投资,优化了双边贸易,并向某些发展中国家提供援助,进而,中国与世界上很多国家日益密切的经济往来可以进一步转化为友好外交关系(Hart and Jones, 2010)。另一个重要原因是中国积极的外交政策,中国不断通过积极的双边、多边外交政策与各国建立起友好合作关系并积极参与各种国际合作组织表达中国立场并参与国际事务,如中国通过积极与他国进行高层互访,建立伙伴关系,促进两国建立友好政治关系。因此,中国积极外交政策使他国加深了对中国的了解和外交政策的趋同,增强了中国在国际事务中与他国结盟和合作的能力,加强了双边政治关系(Strüver,2016)。

两国政治关系越紧密,东道国投资环境将越有利。主要是由于:第一,双边良好的政治关系可以促进政治互信、达成合作共识(Li and Vashchilko, 2010),良好的政治互信能以国家力量为背书,从高层制度出发解决诸如市场管制和准入等问题,理性选择制度主义认为国家之间的制度安排有助于降低合法交易的成本,降低不确定性,有利于政府之间达成互利协议,为企业在东道国投资争取相应保护(Desbordes and Vicard, 2009)。第二,国际政治关系会改变企业生产经营的外部环境,如国际政治关系变动易造成汇率波动、关税政策不稳定等,而良好的双边政治关系能够降低国际投资外部安全环境的不确定性,降低投资风险,提高投资成功率(Long and Leeds, 2006)。第三,双边政治关系可形成对东道国制度风险的外部约束力,对双边固有的政治、经济和文化等制度距离具有一定的调节作用。当投资母国与东道国制度距离较大时,良好的双边政治关系建立的制度联系能够在一定程度上弥补存在显著差异的东道国制度环境,降低母国投资者的进入壁垒,增强母国企业投资的合法性,降低跨国企业投资风险,提高跨国并购成功率。

基于以上分析,提出假设1:

H1双边政治关系拉近显著提高了中国企业跨国并购成功率。

(二). 双边政治关系对中国企业跨国并购成功率的影响机制基于国际关系中的现实主义理论,两国政治关系不仅只停留于政治层面的影响,同时也影响两国在政治、经济、文化等方面的合作。两国友好政治关系类似于一种存在于两国之间实质性的制度安排(Jönsson, 2002)。可使双边经济活动嵌入到特定的制度背景中,也导致双边制度与文化的变迁,这种变迁体现在双边其他各种具体规则的创造以及两国投资者关于文化与价值观的变动、社会关系的延伸等形式(Makino and Tsang, 2011; 张建红、姜建刚,2012)。

一方面,中国与他国外交政策的趋同以及在国际事宜的结盟能力的提升加强了两国政治关系,两国友好的政治关系为双边经济交流提供制度性的合作框架(张建红、姜建刚, 2012;刘晓光、杨连星, 2016)。双边政府可以有意识地提供强制性的制度安排与变迁,表现为国家间各种规则的制定,如签订双边协议与条约、自贸区协定、成立专门的国际政府组织与机构、给予投资商投资的合法性等形式(Makino and Tsang, 2011)。首先,跨国并购企业在并购过程中更容易受到东道国政府、被收购公司隐含的组织文化、隐形的嵌入型知识的阻碍,缺乏经验的跨国公司将面临更高的风险(Albornoz et al., 2009),双边新的制度联系可以降低国家间经济交流的各种不确定性,因为可以增强双边信任,更强的双边信任可以使东道国更容易接受外国投资(Guiso et al., 2009)其次,信息不对称问题会有所缓解,跨国企业搜寻潜在合作者的成本将会更低,因为具有良好双边政治关系的双边国家会通过构建更高层面的信息交流平台如经贸洽谈会、境外经贸合作区等,为跨国企业和东道国企业的融合提供良好的外部环境,在某一特定国家拥有丰富信息和经验的跨国公司将能够更好地评估位于该国的潜在收购目标,并将更熟悉其文化,并购成功率将会更高(Hennart and Park, 1993);再者,可以尽量减少交易的不确定性,降低东道国制度风险的发生,进而促进双边经济合作的顺利开展。现实中,中国主要通过与他国建签订双边投资协定来控制双边投资风险,研究表明双边投资协定成为调节和规范OFDI的主要手段,对东道国政府如何有效地保护外资企业产权具有重要的现实影响。双边投资协定通过保护投资产权以及保障外资投资的公平和优惠待遇,降低了单个企业的谈判和交易费用,让企业对外投资受到更好的保护,促进了签约国之间的双边投资,降低了企业跨国投资风险(Desbordes and Vicard, 2009;宗芳宇等, 2012)。

另一方面,跨国并购通过收购东道国企业部分或全部股份,需要评估和整合被收购企业,将组织和管理实践等无形资产转移和整合到东道国的子公司受到双边文化距离的影响(Hennart,1991)。友好双边政治关系促使两国民间产生密切的经济和文化交流,两国密切交流产生的移民(Rangan and Sengul, 2009)、语言相似性以及由于两国文化交流产生的其他社会关系,这种联系主要是由于双边密切的互动交流而逐渐形成的,最后促进双边价值观的趋同(Makino and Tsang, 2011)。具有非正式制度的两国享有类似的语言以及制度结构和商业理念等,这能给经济交流产生更为长远的影响,在并购过程中,一方面,更容易把组织和管理实践转移到被收购子公司,子公司员工更容易接受收购公司的文化;另一方面,东道国成功运作企业的知识通常是无形的(Hennart,1982),而且在很大程度上是经验性的,良好的文化交流可以使跨国公司对隐形知识的获取更容易、成本更低。现实中,中国通过在各国建立孔子学院,作为双边文化交流和汉语学习的平台,使双边国家通过非政府行为建立民间交流的桥梁,有利于传播双边文化交流和语言学习,增强两国人民的信任,加强两国人民的相互了解,提高对双方国家的文化、商业理念、做事准则等方面的熟悉,有利于两国在各个领域的合作(Paradise, 2009;李青、韩永辉, 2016),减少合作中的摩擦,降低了交易成本,从而促进母国海外并购成功。

基于以上分析,本研究提出假设2:

H2双边政治关系通过双边投资协定和双边文化交流提高中国企业跨国并购成功率。

三、研究设计 (一). 变量和数据说明1.被解释变量

跨国并购成功率(M & Ait), 主要为中国企业对i国在t年的海外并购状况,主要考察中国企业跨国并购的成功率,等于并购成功案例数/并购发起数×100。在稳健性检验中,也考虑了并购成功案例数和并购成功总价值两个变量。在跨国并购数据中,对于每一起并购,确定状态为“完成(completed)”的是并购成功。我们把中国企业跨国并购状态加总到某国某年层面,就可以得出并购成功案例数、并购发起数以及并购成功总价值等变量。

跨国并购数据来源于Thomson公司的Datastream数据库。我们做如下处理:第一,选取母公司国家为中国;第二,剔除重复记录;第三,规定收购方为上市企业实体而非个人;第四,设定目标方及其母公司均非中国企业,同时收购方母公司为中国,以体现中资企业境外并购的行为。如果目标公司虽然是外资公司,但其注册地或主营业务、主要资产集中在中国,则删除该样本。由此得到的并购事件才能真正体现中国企业“走出去”的本质含义;第五,剔除按照证监会发布的《上市公司行业分类指引》分类为金融类的收购方企业,并且要求并购事件标的物为目标公司股权,以避免资产收购事件对研究的影响。

2.解释变量

双边政治关系(dforpoli it), 表示中国在t年与i国的双边政治关系距离,数值越小代表双边政治关系越近;数值越大代表双边政治关系越疏远。双边政治关系的数据主要来源于Bailey et al.(2017)的最新研究成果,即运用联合国大会(UNGA)投票数据①,测算出各国政治立场的理想点(Ideal Point)②,理想点不是二值数据,而是有具体分值,因此可以用各国理想点分值之差的绝对值作为两国之间的国际政治关系距离。两国政治关系距离数据主要为年度数据,区间为0(政治关系距离最小,即政治关系最近)至1(政治关系距离最大,即政治关系最远)。

① 联合国大会1945年开始,至今已经是第74届。联合国大会为国际政治多方提供了平台,针对各项议题的投票行为代表着一国对相关议题的政治偏好,代表着该国与其他国家的国际政治倾向的相似性。

② 由于度量过程不是本文的重点,本文不再详细介绍,测算方法请参Bailey et al.(2017)。

3.控制变量

控制变量(X)主要有:一是,反映东道国情况变量,包括东道国经济发展情况(人均实际GDP,lrpgdp);东道国的产业结构(第二产业增加值占GDP的比重,Rwg2);东道国的对外开放度(进出口总额占GDP比重,open);东道国的消费结构(最终消费占GDP的比重,Rconsum)。二是,反映东道国与母国关系的变量,包括进出口关系(对中国进出口总额占自身进出口总额的比重,Reximc),地理距离关系(中国与该国首都的直接距离对数,ldist)以及是否与中国接壤(若该国与中国国土接壤,就赋值为1,否则赋值为0,Dconti),双边伙伴关系(中国与i国在t年是否建有伙伴关系,如果有,就赋值为1,如果没有,则赋值为0,partner)。三是,反映母国情况变量,包括母国经济发展情况(中国人均实际GDP对数,clrpgdp);母国的产业结构(中国第二产业增加值占GDP的比重,cRwg2);母国的对外开放度(进出口总额占GDP比重,copen);母国的消费结构(最终消费占GDP的比重,cRconsum)。除此之外,回归时,我们还分别控制年份固定效应和国家固定效应。主要控制变量数据来源于世界银行WDI数据,伙伴关系虚拟变量来源于中国外交部官网。

我们采用世界银行WDI数据的国家或地区样本,首先,剔除中国、中国台湾、中国香港、中国澳门地区;再剔除有名的避税天堂:维尔京群岛、英属泽西群岛、百慕大群岛、瑙鲁、巴拿马;然后,剔除人口统计不到的地区;最后,在剩下的国家(或地区)中,剔除1993-2017年年均人口最少的10%。由于,还是存在部分国家部分变量值是缺失的。本文最终采用的是181个国家(或地区)1993-2017年的非平衡面板数据。

(二). 模型构建本文重点分析双边政治关系对中国企业跨国并购成功率的影响。本文以Anderson and Van Wincoop (2003)引力模型在国际投资中的运用为理论基础。并参考国家和政府层面影响企业对外投资的研究(李秀娥、卢进勇, 2013)以及制度影响中国对外直接投资的研究(Buckley et al., 2007;蒋冠宏、蒋殿春, 2012),建立以下计量模型:

| $ M\And {{A}_{it}}={{\beta }_{0}}+{{\beta }_{1}}dforpol{{i}_{it}}+{X}'\lambda +{{\alpha }_{i}}+{{\eta }_{t}}+{{\varepsilon }_{it}} $ | (1) |

模型(1)中,被解释变量M & Ait为中国企业对i国在t年的海外并购状况,主要考察企业跨国并购的成功率。dforpoliit是核心解释变量,指中国与i国在t年的双边政治关系距离,数值越大表明双边政治关系距离越大,即双边政治关系越远;数值越小表明双边政治关系距离越小,即双边政治关系越近。系数β1的符号与大小衡量着双边政治关系对中国企业跨国影响的方向与强度。若β1显著小于0,则双边政治关系距离越小,即双边政治关系越近越能显著促进中国企业的跨国并购成功率;若β1显著大于0,则双边政治关系距离越大,即双边政治关系越远越能显著提高中国企业的跨国并购成功率;若β1不显著,说明双边政治关系并不影响中国企业的跨国并购成功率;X为控制变量,αi为个体固定效应,ηt为年份固定效应,εit为随机扰动项。

| 表 1 基准回归结果 |

根据模型(1),我们建立面板数据模型检验双边政治关系对中国企业跨国并购成功率的影响。表 1呈现的是基准回归的结果。

表 1的被解释变量是中国企业在某国进行跨国并购的成功率,具体为中国企业在某国并购成功案例数/并购发起数×100,我们主要观察核心解释变量双边政治关系距离(dforpoli)的系数,从第(1)-(5)列,从不加入控制变量到不断添加东道国情况变量、双边关系变量以及母国情况变量,以及无论是控制个体固定效应和年份固定效应,该系数都显著为负,其中第(1)-(3)列在1%的统计水平上显著,这表明双边政治关系距离越小,即双边政治关系越近越能显著提高中国企业跨国并购的成功率,换言之,中国企业跨国并购的成功率在双边政治关系近的国家更高。从系数大小上看,以第(3)为列,双边政治关系距离降低一个单位,能显著提高中国企业跨国并购成功率7.24个百分点。这验证了理论假说1。

(二). 稳健性检验针对表 1的回归,我们进行稳健性检验。表 2-表 5分别是不同类型的稳健性检验结果。首先,我们更换被解释变量,跨国并购成功率变量改为采用并购价值完成率以及并购成功案例数的对数,详见表 2。

| 表 2 稳健性检验Ⅰ:更换被解释变量 |

| 表 3 稳健性检验Ⅱ:更换解释变量 |

| 表 4 稳健性检验Ⅲ:删失数据处理 |

| 表 5 稳健性检验Ⅳ:内生性处理 |

表 2的第(1)-(2)列的被解释变量是并购成功案例数的对数,具体为ln(1+并购成功案例数)。两列的双边政治关系距离(dforpoli)的系数至少在5%的水平上显著为负。第(3)-(4)列的被解释变量为ln(1+并购成功总价值),同样地,两列的双边政治关系距离(dforpoli)的系数在1%的水平上显著为负。结果说明即使更换了不同衡量角度的跨国并购成功,仍然得出表 1的结论,即双边政治关系距离越近越能显著促进中国企业的跨国并购。

第二,更换解释变量,双边政治关系改为双边高层互访(ccy, cpy, wpy)①和双边外交关系(lBdr)②(阎学通、周方银,2004)检验其对中国企业跨国并购成功率的影响。具体由表 3呈现。

① 双边领导人访问数据主要包括两类,一是,中国国家领导人出访数据,主要包括国家主席、国务院总理出访;二是,外国领导人来访中国,主要为外国元首来访。本文构建了以下虚拟变量:中国国家主席出访虚拟变量(ccy),如果某年中国国家主席访问某国,该国当年就赋值为1,其余赋值为0;中国国务院总理访问虚拟变量(cpy),如果某年中国国务院总理访问某国,该国当年就赋值为1,其余赋值为0。各国元首访问中国虚拟变量(wpy),如果某年某国元首访问中国,该国当年就赋值为1,其余赋值为0。

② 本文根据阎学通、周方银(2004)从中国媒体获取事件数据衡量大国外交关系的方法衡量国家间外交关系。

第(1)-(3)列解释变量为双边领导人访问。无论是中国领导人出访,还是外国领导人来访,系数至少在10%水平上显著为正,这表明双边领导人访问能提高中国企业海外并购的成功率。第(4)列解释变量为为双边外交关系(lBdr),其回归系在1%水平上显著为正。这表明,即使更换了双边政治关系的衡量方式,友好双边政治关系能显著提高跨国并购成功率仍然成立。

第3,在数据中,有些国家在样本期内的中国跨国并购数量为0。这可能由于从来都没有发生过中国企业跨国并购,也有可能是由于数据删失,观测不了的原因。我们采用两种方法做出补救:一是,应用删失数据模型Tobit模型,以0为临界点,进行左侧删失回归。二是,更换被解释变量,采用是否存在中国跨国并购成功案例虚拟变量,即若中国企业在某国某年有成功的跨国并购,无论案例多少,均赋值为1,若不存在成功案例,否则赋值为0。由于被解释变量是0-1变量,回归采用Probit模型。具体结果由表 4呈现。

表 4的第(1)-(2)列的被解释变量是跨国并购的成功率,使用的是Tobit回归;第(3)-(4)列的被解释变量为是否存在跨国并购成功案例虚拟变量,使用的是Probit回归。四列回归中双边政治关系距离(dforpoli)系数在1%的水平上显著为负,这表明即使考虑了数据删失问题,双边政治关系距离拉近从而促进中国企业跨国并购效应依然存在。从而再次佐证表 1的结论。

第四,表 1回归可能存在逆向因果问题,即是双边政治关系影响中国企业跨国并购,还是中国跨国并购影响了双边政治关系。针对逆向因果问题,我们将从三个方面进行修正,结果见表 5。第一,基于“未来不可能导致过去,但过去却有可能造成未来”想法,以双边政治关系距离的滞后项(L.dforpoli)作为解释变量进行回归。第二,使用双边政治关系距离的滞后项(L.dforpoli)作为当期双边政治关系距离的(dforpoli)工具变量。第三,加入被解释变量的滞后项(L.M & A),即上期跨国并购情况作为控制变量,主要是处理因遗漏重要变量而导致的内生性问题,所以采用系统GMM估计方法。

第(1)列采用双边政治关系距离的滞后项(L.dforpoli)作为解释变量,其系数在1%的水平上显著为负。第(2)列以双边政治关系距离的滞后项(L.dforpoli)作为当期的工具变量,其系数也在1%的水平上显著为负。第(3)列添加了中国企业跨国并购成功率滞后项(L.M & A)作为解释变量。双边政治关系距离(dforpoli)的系数在1%的水平上显著为负。这几项结果均表明双边政治关系距离的拉近能促进中国企业跨国并购,与表 1结论一致。

五、双边政治关系对中国企业跨国并购成功率的影响机制及检验 (一). 检验方法上文的分析验证了双边政治关系越近越能显著提高中国企业跨国并购的成功率,并且稳健性检验也证实了该结论。根据理论假说,双边政治关系主要通过双边投资协定(BIT)和孔子学院的建立影响中国企业跨国并购成功率,即双边投资协定(BIT)和孔子学院的建立为中介变量进行分析。本节参考温忠麟、叶宝娟(2014)、隋广军等(2017)依次检验程序的方法进行中介效应检验。

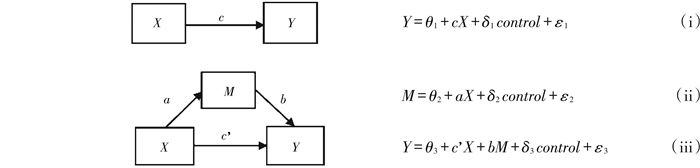

如图 1所示,考察自变量X对因变量的Y的影响时,如果自变量X通过变量M影响因变量Y,则M被称为中介变量。其中,方程(i)的系数c为自变量X对因变量Y的总效应;方程(ii)的系数a为自变量X对中介变量M的效应;方程(iii)的系数b是在控制了自变量X的影响后,中介变量M对因变量Y的效应,系数c’是在控制了中介变量M的影响后,自变量X对因变量Y的直接效应。系数a与b的乘积(ab)或系数c与c’的差(c-c’)为经过中介变量M传输的中介效应(Mediating Effect)。如何知道M真正起到中介变量的作用,或者说中介效应显著呢?本文主要采取两种不同的做法:

|

图 1 中介变量示意图 |

第一种方法,逐步检验回归系数(Baron and Kenny, 1986;Judd and Kenny, 1981)。(1)检验方程(i)的系数c(即检验H0:c=0);⑵依次检验方程(ii)的系数a(即检验H0:a=0)和方程(iii)的系数b(即检验H0:b=0)。如果系数c显著及系数和b均显著,则中介效应显著。

第二种方法,检验经过中介变量的路径上的回归系数乘积ab是否显著(Sobel, 1982, 1988),即H0:ab=0。如果原假设被拒绝,中介效应显著。

具体地,根据图 1中介变量分析法,本文构建以下中介效应模型:

| $ M\And {{A}_{it}}\text{=}{{\theta }_{1}}+cdforpol{{i}_{it}}+{X}'\rho +{{\varphi }_{i}}+{{\gamma }_{t}}+{{\mu }_{it}} $ | (2) |

| $ me{{d}_{it}}={{\theta }_{2}}+adforpol{{i}_{it}}+{X}'\lambda +{{\varphi }_{i}}+{{\gamma }_{t}}+{{\mu }_{it}} $ | (3) |

| $ M\And {{A}_{it}}\text{=}{{\alpha }_{2}}+{c}'dforpol{{i}_{it}}+bme{{d}_{it}}+{X}'\delta +{{\varphi }_{i}}+{{\gamma }_{t}}+{{\mu }_{it}} $ | (4) |

在模型(2)-(4)中,med为中介变量,主要为双边投资协定和孔子学院的建立。如果中介效应成立,必须同时满足两个条件,第一,c显著,即双边政治关系对中介变量有显著影响;第二,在跨国并购的决定方程中,中介变量具有显著影响,即b显著,且引入中介变量之后,双边政治关系的系数有所下降,即a>c′。若满足以上条件,表明双边政治关系可以通过促进中介变量来提高中国企业跨国并购的成功率,即证实了双边政治关系对中国企业跨国并购的影响机制。

(二). 中介效应的判别1.双边投资协定(BIT)的中介效应

理论假设2认为双边友好政治关系能促进双边投资协定签订,主要通过保护投资产权以及保障外资投资的公平和优惠待遇,让企业对外投资受到更好的保护,促进了签约国之间的双边投资。为此,我们建立双边投资协定虚拟变量,并以此为中介变量。可从两个方面考虑双边投资协定虚拟变量,一是,是否签署有双边投资协定虚拟变量(bit1),当中国在某年与某国(地区)签署双边投资协定,该年及其后年份,bit1赋值为1;否则赋值为0。二是,双边投资协定是否生效虚拟变量(bit2),若中国在某年与某国(地区)签署双边投资协定生效,该年及其后年份,bit2赋值为1;否则赋值为0①。表 6呈现了中介变量考察的结果。

① 中国与哪些国家在哪些年份签有书岸边投资协定的详细情况,参看商务部条约法律司网页。

| 表 6 双边投资协定的中介效应 |

第(1)-(2)列分别以是否签署双边投资协定和双边投资协定是否生效为被解释变量,呈现的为模型(3)的结果,双边政治关系距离(dforpoli)的系数在1%的水平上显著为负,这表双边政治关系越近越能显著促进双边投资协定签订和生效。第(3)-(5)列以跨国并购成功率(M & A)为被解释变量,第(3)列只引入双边政治距离为解释变量,呈现的为模型(2)的结果,第(4)-(5)列分别同时引入双边政治关系距离以及是否签署双边投资协定和双边投资协定是否生效两个解释变量,呈现的为模型(4)的结果,双边政治距离的系数仍然显著为负,并且两个BIT虚拟变量均显著为正,表明双边投资协定能显著提高中国企业跨国并购的成功率,且当引入BIT变量后,双边政治关系距离系数由有所下降,这表明双边投资协定中介效应成立,即双边政治关系可以通过促进双边投资协定的签署和生效提高中国企业跨国并购的成功率。因此,验证了假设2。

2.孔子学院的中介效应

中国通过在各国建立孔子学院,作为双边文化交流和汉语学习的平台,使双边国家通过非政府行为建立民间交流的桥梁,增强两国人民的信任,加强两国在各个领域的合作,从而促进母国海外并购成功。于是,我们构建孔子学院变量,并以此作为中介变量,检验双边政治关系是否通过作用于孔子学院,来影响企业跨国并购。

关于孔子学院我们构建两大变量:一是,孔子学院存量的对数(lconfu_sto),因为部分国家在部分年份没有设有孔子学院,lconfu_sto=ln(1+孔子学院存量数)。二是,是否建有孔子学院(confu_d),为虚拟变量,若某东道国在某年存在孔子学院,则赋值为1,否则,赋值为0。孔子学院数据来源于国家汉办(孔子学院总部)①。

| 表 7 孔子学院的中介效应 |

表 7的第(1)-(2)列的被解释变量为孔子学院存量对数和孔子学院虚拟变量。核心解释变量为双边政治关系距离(dforpoli), 其系数至少在5%的水平上显著为负。即双边政治关系越近越能显著促进中国在该国建立更多的孔子学院,即促进两国文化交流。

同时,第(4)-(5)列以跨国并购成功率作为被解释变量,在双边政治关系距离的基础上加入孔子学院存量对数和孔子学院虚拟变量作为解释变量,结果表明双边政治关系距离系数仍然显著为负,并且在加入孔子学院变量后其系数大小有所下降,且无论是孔子学院存量的对数(lconfu_sto),还是是否建有孔子学院虚拟变量(confu_d)的系数也均在1%水平上显著为正,即建立孔子学院,进行文化交流,能显著提高中国企业跨国并购的成功率。这表明孔子学院的中介效应成立,即双边政治关系距离的越近越能显著促进两国文化交流,提高了中国企业跨国并购的成功率。

3.中介效应检验

表 8综合列示了中介效应检验的两种种方法的结果。第一种方法,依次检验系数c、a、b的显著性,系数c、a、b均显著,即该检验指出双边投资协定和孔子学院起到中介变量的作用,其中介效应显著;第二种方法,检验ab的显著性,Sobel Test均表明ab至少在10%的水平上显著①,同样验证了双边投资协定和孔子学院的中介效应的存在。换句话说,两种方法的检验一致认为,双边投资协定和孔子学院的中介效应成立,即双边政治关系可以通过促进双边投资协定的签署和生效以及孔子学院的建立提高中国企业跨国并购的成功率。

① Sobel Test中ab的标准误为:

| 表 8 中介效应检验 |

上文验证了友好双边政治关系能显著提高中国企业跨国并购成功率,且在机制检验中我们发现双边政治关系可以通过促进两国双边投资协定的签署和生效,以及促进两国文化交流(孔子学院建立)来实现。在此基础上,我们针对不同行业和不同地域的跨国并购做进一步检验,主要分析不同行业跨国并购、“一带一路”和非“一带一路”以及亚洲和非亚洲国家跨国并购的影响效应差异。

(一). 不同行业的跨国并购本文把中国跨国并购分为同行业并购和不同行业并购以及资源行业和其他制造业并购,然后,采用分样本回归方式,呈现二者的区别,具体由表 9呈现。

| 表 9 不同行业跨国并购 |

第(1)-(2)列为同行业并购和不同行业并购样本,第(3)-(4)列考察的是资源行业和其他制造业的并购样本。一方面,无论是同行业并购,还是不同行业并购,以及无论是资源行业还是其他制造业,双边政治关系(dforpoli)系数均显著为负,表明即便是采用分样本回归,双边友好政治关系提高中国企业跨国并购成功率的结论依然成立。另一方面,比较同行业并购和不同行业并购的系数大小,在控制相关变量后,双边政治关系(dforpoli)系数在不同行业并购中更大,即双边友好政治关系对中国企业跨国并购成功率的提高效应在不同行业并购中更大。比较资源行业并购和其他制造业并购的系数大小,在控制相关变量后,双边政治关系(dforpoli)系数在资源行业并购中更大,即双边友好政治关系对中国企业跨国并购成功率的提高效应在资源行业并购中更大。

根据前文分析,跨国并购面临更大的外部整合压力,一方面,被收购方对跨国公司的文化、习惯、管理实践不熟悉和不适应,不同行业的并购中,不同行业的企业的产品和管理模式差异更大,因此,跨国公司面临更大的文化、沟通障碍,被收购公司的员工更难熟悉新的行业,跨国公司更难转移管理实践,提高了外部整合的难度。但同行业并购的企业更容易相互了解,并购更加容易。因此,相对来说,双边友好政治关系从宏观层面加强了两国政治互信、两国人民的沟通和理解,提升了双边文化认同,对缺乏了解的不同行业推动作用更大。其次,资源行业更多地涉及到东道国国家利益,对资源行业的并购会受到东道国政府更多的抵制和限制,更需要两国从国家层面建立友好关系,为企业的跨国并购提供良好的外部环境,因此,双边政治关系对涉及国家利益的资源行业并购促进作用更大。

(二). 不同区域的跨国并购本文把中国跨国并购区域分为“一带一路”和非“一带一路”以及亚洲和非亚洲国家两类,然后,采用分样本回归方式,呈现二者的区别,具体由表 10呈现。

| 表 10 不同区域跨国并购 |

第(1)-(2)列分别为非“一带一路”和“一带一路”国家样本,第(3)-(4)列考察的是非亚洲国家和亚洲国家样本。一方面,对于不同区域的跨国并购,双边政治关系(dforpoli)系数均显著为负,表明即便是采用不同区域的分样本回归,双边友好政治关系提高中国企业跨国并购成功率的结论依然成立。另一方面,比较非“一带一路”和“一带一路”国家二者的系数大小,在控制相关变量后,双边政治关系(dforpoli)系数在“一带一路”国家更大,即双边友好政治关系对中国企业跨国并购成功率的提高效应在“一带一路”国家更大;其次,比较非亚洲国家和亚洲国家的系数大小,双边政治关系(dforpoli)系数在亚洲国家更大,即双边友好政治关系对中国企业跨国并购成功率的提高效应在亚洲国家更大出现这种情况的原因可能是中国实施“一带一路”战略后,积极利用政治外交拉近和“一带一路”国家的关系以及促进在政治、经济和文化等各方面的合作,良好的的双边政治关系更容易缩短中国与“一带一路”国家的制度、文化、心理等距离,降低投资风险,从而提高跨国投资成功率。其次,相比于非亚洲国家,亚洲国家和中国在地理位置、经济和文化交流等方面都更近以及更为频繁,良好的双边政治关系更会加强双边交流,增加相互理解和依赖度,从而提高跨国并购成功率。

七、研究结论与政策启示中国要建设更高水平开放型经济新体制,需要开拓更广阔的国际合作空间以及承担大国责任,跨国并购是中国积极参与全球治理的最重要的方式之一。建立友好双边政治关系,构建广泛利益共同体是中国“走出去”的重要前提和保障。本文基于1993-2017年中国对全球181个国家或地区的跨国并购数据,并用联合国大会投票数据最新测算的国家间政治立场指数之差的绝对值作为国家间政治关系的代理变量,考察双边政治关系对中国企业跨国并购成功率的影响。研究结果表明:第一,双边政治关系拉近能够显著提高中国企业跨国并购成功率。在更换了被解释变量和解释变量的度量方式、考虑了数据删失和内生性问题后,结论依然稳健。第二,本文对双边政治关系对跨国并购的影响进行了机制检验,研究发现双边政治关系通过促进两国签署与生效双边投资协定和孔子学院的建立提高中国企业跨国并购的成功率;第三,进一步检验发现,友好政治关系促进中国企业跨国并购成功率的效应,在不同行业和资源行业并购中更大,在“一带一路”和亚洲国家效应更大。

本文研究具有重要的现实意义,其政策启示在于:第一,继续推行积极外交,拉近与其他国家政治关系。中国作为最大的发展中国家,在“走出去”过程中面临着其他国家的政治阻碍,中国应通过积极外交手段,通过与他国建立友好伙伴关系并利用联合国等多边组织与各国充分接触,构建双边、多边、区域合作,构建广泛的利益共同体支撑的开放经济新体制,维持友好的双边和多边政治关系水平,使他国能够更加信任中国,降低中国对外投资风险。

第二,推动中国与他国通过多个渠道与他国建立制度联系,支持中国企业“走出去”。本文研究表明签订双边投资协定和建立孔子学院可以促进中国企业跨国并购。由此,我国在进一步的对外开放过程中,中国应更进一步加深与他国外交关系,不断探索双边、多边合作机制,促进新的合作规则和协议的建立和制定;同时,加强与世界各国的文化交流,强调中国和平外交政策,让世界了解中国,促进民心沟通,让东道国感受到中国共商共建共享的全球治理观。

第三,积极创造条件拉近中国与他国的政治关系,提高中国在国际事务中的话语权。通过推进“一带一路”倡议,参与联合国多边合作组织,建立自由贸易区等形式参与全球经济治理战略,主动为发展中国家提供中国方案;通过扩大中国同各国的利益交汇点,强调建立平等互利、合作共赢的“利益共同体型”新型经济关系,深层次地,主动承担大国责任,让世界分享中国发展的成果,分享中国开放的红利,构建人类命运共同体,从而为中国与世界的发展创造稳定和谐的内外部环境。

| [] |

郭烨、许陈生, 2016, “双边高层会晤与中国在'一带一路'沿线国家的直接投资”, 《国际贸易问题》, 第 2 期, 第 26-36 页。 |

| [] |

黄亮雄、钱馨蓓、隋广军, 2018, “中国对外直接投资改善了'一带一路'沿线国家的基础设施水平吗?”, 《管理评论》, 第 3 期, 第 226-239 页。 |

| [] |

蒋冠宏、蒋殿春, 2012, “中国对发展中国家的投资——东道国制度重要吗?”, 《管理世界》, 第 11 期, 第 45-56 页。 |

| [] |

邝艳湘、向洪金, 2017, “国际政治冲突的贸易破坏与转移效应——基于中日关系的实证研究”, 《世界经济与政治》, 第 9 期, 第 139-155 页。 |

| [] |

蓝发钦、赵建武、王凡平、陈后兴, 2018, “控制权结构、估值水平与并购支付方式选择——来自我国上市公司的经验证据”, 《江准论坛》, 第 1 期, 第 11-18 页。DOI:10.3969/j.issn.1001-862X.2018.01.002 |

| [] |

李青、韩永辉, 2016, “一带一路区域贸易治理的文化功用:孔子学院证据”, 《改革》, 第 12 期, 第 97-107 页。 |

| [] |

李秀娥、卢进勇, 2013, “中国企业跨境并购效率影响因素实证研究:基于制度视角”, 《世界经济研究》, 第 5 期, 第 67-73 页。 |

| [] |

刘敏、黄亮雄、王方方, 2018, “构建双边伙伴关系与中国企业对外直接投资”, 《当代财经》, 第 12 期, 第 102-111 页。 |

| [] |

刘晓光、杨连星, 2016, “双边政治关系, 东道国制度环境与对外直接投资”, 《金融研究》, 第 12 期, 第 17-31 页。 |

| [] |

门洪华、刘笑阳, 2015, “中国伙伴关系战略评估与展望”, 《世界经济与政治》, 第 2 期, 第 65-95 页。 |

| [] |

潘镇、戴星星、李健, 2017, “政治基因、市场化进程与企业创新的可持续性”, 《广东财经大学学报》, 第 4 期, 第 24-31+57 页。 |

| [] |

裴长洪、郑文, 2011, “国家特定优势:国际投资理论的补充解释”, 《经济研究》, 第 11 期, 第 21-35 页。 |

| [] |

隋广军、黄亮雄、黄兴, 2017, “中国对外直接投资、基础设施建设与'一带一路'沿线国家经济增长”, 《广东财经大学学报》, 第 1 期, 第 32-43 页。 |

| [] |

王珏、李昂、周茂, 2019, “双边政治关系距离对中国出口贸易的影响:基于联合国大会投票数据的研究”, 《当代财经》, 第 1 期, 第 96-107 页。 |

| [] |

温忠麟、叶宝娟, 2014, “中介效应分析:方法和模型发展”, 《心理科学进展》, 第 5 期, 第 731-745 页。DOI:10.3724/SP.J.1042.2014.00731 |

| [] |

阎学通、周方银, 2004, “国家双边关系的定量衡量”, 《中国社会科学》, 第 6 期, 第 90-103 页。 |

| [] |

杨挺、李志中、陈子若, 2017, “中国对外直接投资的新特征及趋势”, 《国际经济合作》, 第 1 期, 第 18-26 页。 |

| [] |

尹继武, 2011, “政治心理学与国际关系研究”, 《外交评论:外交学院学报》, 第 4 期, 第 1-2 页。 |

| [] |

张建红、姜建刚, 2012, “双边政治关系对中国对外直接投资的影响研究”, 《世界经济与政治》, 第 12 期, 第 133-155 页。 |

| [] |

张建红、周朝鸿, 2010, “中国企业走出去的制度障碍研究”, 《经济研究》, 第 6 期, 第 80-91 页。 |

| [] |

宗芳宇、路江涌、武常岐, 2012, “双边投资协定, 制度环境和企业对外直接投资区位选择”, 《经济研究》, 第 5 期, 第 71-82 页。 |

| [] |

Alesina A., Dollar D., 2000, "Who Gives Foreign Aid to Whom and Why?". Journal of Economic Growth, 5(1), 33–63.

DOI:10.1023/A:1009874203400 |

| [] |

Albornoz F., Corcos G., Kendall T., 2009, "Subsidy Competition and the Mode of FDI". Regional Science and Urban Economics, 39(4), 489–501.

DOI:10.1016/j.regsciurbeco.2009.02.002 |

| [] |

Anderson J.E., Van W.E., 2003, "Gravity with Gravitas:a Solution to the Border Puzzle". American Economic Review, 93(1), 170–192.

DOI:10.1257/000282803321455214 |

| [] |

Bailey M., Strezhnev A., Voeten E., 2017, "Estimating Dynamic State Preferences from United Nations Voting Data". Journal of Conflict Resolution, 61(2), 430–456.

DOI:10.1177/0022002715595700 |

| [] |

Barkema H. G., Vermeulen F., 1998, "International Expansion Through Start-Up or Acquisition:A Learning Perspective". Academy of Management Journal, 41(1), 7–26.

|

| [] |

Baron R. M., Kenny D.A., 1986, "The Moderator-Mediator Variable Distinction in Social Psychological Research:Conceptual, Strategic, and Statistical Considerations". Journal of Personality and Social Psychology, 51, 1173–1182.

DOI:10.1037/0022-3514.51.6.1173 |

| [] |

Bearce D.H., Bondanella S., 2007, "Intergovernmental Organizations, Socialization, and Member-state Interest Convergence". International Organization, 61(4), 703–733.

|

| [] |

Buckley P.J., Casson M.C., 1998, "Analyzing Foreign Market Entry Strategies:Extending the Internalization Approach". Journal of international business studies, 29(3), 539–561.

DOI:10.1057/palgrave.jibs.8490006 |

| [] |

Buckley P.J., Devinney T.M., Louviere J.J., 2007, "Do Managers Behave the Way Theory Suggests? A Choice-Theoretic Examination of Foreign Direct Investment Location Decision-making". Journal of International Business Studies, 38(7), 1069–1094.

DOI:10.1057/palgrave.jibs.8400311 |

| [] |

Chowdhury R.H., Maung M., 2018, "Historical Ties between Nations:How do They Matter in Cross-border Mergers & Acquisitions?". International Review of Economics & Finance, 58, 30–48.

|

| [] |

Davis C.L., Fuchs A., Johnson K., 2019, "State Control and the Effects of Foreign Relations on Bilateral Trade". Journal of Conflict Resolution, 63(2), 405–438.

DOI:10.1177/0022002717739087 |

| [] |

Desbordes R., Vicard V., 2009, "Foreign Direct Investment and Bilateral Investment Treaties:An International Political Perspective". Journal of Comparative Economics, 37(3), 372–386.

|

| [] |

Dikova, et al., 2010, "Cross-Border Acquisition Abandonment and Completion:The Effect of Institutional Differences and Organizational Learning in the International Business Service Industry, 1981-2001". Journal of International Business Studies, 41(2), 223–245.

DOI:10.1057/jibs.2009.10 |

| [] |

Dimaggio P., Powell W.W., 1983, "The Iron Cage Revisited:Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields". American Sociological Review, 48(2), 143–166.

|

| [] |

Dreher A., Gassebner M., 2008, "Does Political Proximity to the US Cause Terror?". Economics Letters, 99(1), 27–29.

DOI:10.1016/j.econlet.2007.05.020 |

| [] |

Dreher A., Jensen N.M., 2013, "Country or Leader? Political Change and UN General Assembly Voting". European Journal of Political Economy, 29, 183–196.

DOI:10.1016/j.ejpoleco.2012.10.002 |

| [] |

Guiso L., Sapienza P., Zingales L., 2009, "Cultural Biases in Economic Exchange?". The Quarterly Journal of Economics, 124(3), 1095–1131.

DOI:10.1162/qjec.2009.124.3.1095 |

| [] |

Hart A.F., Jones B.D., 2010, "How do Rising Powers Rise?". Survival, 52(6), 63–88.

DOI:10.1080/00396338.2010.540783 |

| [] |

Hennart J.F., 1982, A Theory of Multinational Enterprise, University of Michigan Press, Ann Arbor.

|

| [] |

Harris R. S., Ravenscraft D.J., 1991, "The Role of Acquisitions in Foreign Direct Investment:Evidence from the U.S. Stock Market". Journal of Finance, 46(3), 825–844.

|

| [] |

Hennart J.F., 1991, "The Transaction Cost Theory of the Multinational Enterprise". The Nature of the Transnational Firm, Routledge..

|

| [] |

Hennart J.F., Park Y.R., 1993, "Greenfield vs. Acquisition:the Strategy of Japanese Investors in the United States". Management Science, 39(9), 1054–1070.

DOI:10.1287/mnsc.39.9.1054 |

| [] |

Hofstede, G., 2001, "Culture's Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions, and Organizations Across Nations", Second Edition, Sage Publications, Thousand Oaks.

|

| [] |

Jönsson, C., 2002, "Diplomacy, Bargaining and Negotiation", In W. Carlsnaes T. Risse & B. A. Simmons Handbook of international relations (pp. 212-234). London: SAGE Publications Ltd.

|

| [] |

Judd C.M., Kenny D.A., 1981, "Process Analysis:Estimating Mediation in Treatment Evaluations". Evaluation Review, 5, 602–619.

DOI:10.1177/0193841X8100500502 |

| [] |

Kedia B.L., Reddy R.K., 2016, "Language and Cross-border Acquisitions:An Exploratory Study". International Business Review, 25(6), 1321–1332.

|

| [] |

Kostova T., Zaheer S., 1999, "Organizational Legitimacy Under Conditions of Complexity:The Case of the Multinational Enterprise". Academy of Management Review, 24(1), 64–81.

DOI:10.5465/amr.1999.1580441 |

| [] |

Li Q., Vashchilko T., 2010, "Dyadic Military Conflict, Security Alliances, and Bilateral FDI Flows". Journal of International Business Studies, 41(5), 765–782.

DOI:10.1057/jibs.2009.91 |

| [] |

Li J., et al., 2018, "Diplomatic and Corporate Networks:Bridges to Foreign Locations". Journal of International Business Studies, 49(6), 659–683.

DOI:10.1057/s41267-017-0098-4 |

| [] |

Long A. G., Leeds B.A., 2006, "Trading for Security:Military Alliances and Economic Agreements". Journal of Peace Research, 43(4), 433–451.

DOI:10.1177/0022343306065884 |

| [] |

Makino S., Tsang E.W.K., 2011, "Historical Ties and Foreign Direct Investment:An Exploratory Study". Journal of International Business Studies, 42(4), 545–557.

DOI:10.1057/jibs.2010.53 |

| [] |

Moon B.E., 1985, "Consensus or Compliance? Foreign-policy Change and External Dependence". International Organization, 39(2), 297–329.

|

| [] |

Paradise J.F., 2009, "China and International Harmony:The Role of Confucius Institutes in Bolstering Beijing's Soft Power". Asian survey, 49(4), 647–669.

DOI:10.1525/as.2009.49.4.647 |

| [] |

Rangan S., Drummond A., 2004, "Explaining Outcomes in Competition among Foreign Multinationals in a Focal Host Market". Strategic Management Journal, 25(3), 285–293.

DOI:10.1002/smj.375 |

| [] |

Rangan S., Sengul M., 2009, "The Influence of Macro Structure on the Foreign Market Performance of Transnational Firms:The Value of IGO Connections, Export Dependence, and Immigration Links". Administrative Science Quarterly, 54(2), 229–267.

|

| [] |

Reed W., et al., 2008, "War, Power, and Bargaining". The Journal of Politics, 70(4), 1203–1216.

|

| [] |

Shimizu, et al., 2004, "Theoretical Foundations of Cross-border Mergers and Acquisitions:A Review of Current Research and Recommendations for the Future". Journal of International Management, 10(3), 307–353.

DOI:10.1016/j.intman.2004.05.005 |

| [] |

Sobel ME., 1982, "Asymptotic Confidence Intervals for Indirect Effects in Structural Equation Models". Sociological Methodology, 13(13), 290–312.

|

| [] |

Sobel ME., 1988, "Direct and Indirect Effects in Linear Structural Equation Models", In: J S Long (Ed.)Common problems/proper solutions. Beverly Hills, CA: Sage. 46-64.

|

| [] |

Strüver G., 2016, "What Friends are Made of:Bilateral Linkages and Domestic Drivers of Foreign Policy Alignment with China". Foreign Policy Analysis, 12(2), 170–191.

|

| [] |

UNCTAD, 2005, "World Investment Report 2004. United Nations Conference on Trade and Development". Geneva.

|

| [] |

Zhang W.J., Mauck N., 2018, "Government-affiliation, Bilateral Political Relations and Cross-border Mergers:Evidence from China". Pacific-Basin Finance Journal, 51, 220–250.

DOI:10.1016/j.pacfin.2018.07.003 |