自2009年起,中国晋升为世界货物贸易第一出口大国和第二进口大国。海关统计显示,2016年-2018年三年期间中国出口和进口平均总额高达15.19万亿元和12.35万亿元,分别占GDP的18.56%和15.01%,但平均贸易顺差为2.83万亿元,仅占GDP的3.50%。可见尽管近年来中国贸易体量较大,但是“虚胖”的贸易规模和份额增长并没有带来利益分配的显著增长。不仅如此,近年来屡见不鲜的反倾销事件和单边贸易保护主义等贸易摩擦不断恶化中国的国际贸易环境,从而进一步加剧了中国贸易收益相对贫瘠的经济现实。

贸易条件①是衡量一国贸易收益和国际贸易竞争力的重要指标,贸易条件的变动不仅决定了国际贸易“增量不增收”的问题能否得到有效解决,而且也关系到中国的世界话语权能否得到实质性提高。那么,在中国“调结构稳增长”的背景下,贸易条件变动尤其是贸易条件恶化对中国宏观经济的影响效应如何?如何通过改善贸易条件促进经济发展、逐步实现中国从“贸易大国”到“贸易强国”的转变?上述问题的解决不仅可为相关贸易理论的研究提供有益补充,而且有助于政策制定者正确把握贸易条件与中国宏观经济的运行规律,从而合理应对贸易条件冲击、有效引导中国经济持续稳定发展,因而也是本文研究的重点内容。

① 在国际贸易理论中,贸易条件一般包括:价格贸易条件、要素贸易条件和收入贸易条件。就内涵定义而言,价格贸易条件通常用一国的出口商品价格指数与进口商品价格指数之比表示,既是一个“质”的概念,又是其他贸易条件的基础,能够有效地反映一国在国际市场中竞争实力与地位(马红霞等,2018)。收入贸易条件和要素贸易条件分别是从贸易收益和技术进步方面对价格贸易条件进行的补充。就数据的获得性而言,在具体分析时因价格贸易条件数据易得、便于计算,且能恰当反映一国的贸易地位而被广泛使用(吴浜源等,2014;王亮等,2014;张建刚,2018)。鉴于此,本文也选用价格贸易条件作为贸易条件的衡量指标,既突出了本文研究的侧重点,又有助于保障本文关于贸易条件研究的可行性与科学性。在无特殊说明的情况下,文中所涉及的贸易条件均指价格贸易条件。

迄今为止,已有不少学者围绕贸易条件及其与宏观经济运行的关系进行了大量研究,特别是有关发展中国家贸易条件变动趋势及其对经济增长影响的研究较为丰富。从贸易条件变动趋势的相关研究来看,大多数研究者均认为发展中国家的贸易条件存在长期恶化趋势。例如,Sarkar and Singer(1991)通过对“贸易条件恶化论”的理论拓展研究认为发展中国家价格贸易条件的长期恶化趋势依然无法得到扭转;Ram(2004)基于对发展中国家1970年以后贸易条件趋势的估计结果发现,尽管伴随着制造业在出口中所占份额的增加,发展中国家的贸易条件在1980年以后有所改善,但对发展中国家贸易条件主要变动趋势的判断仍旧持消极态度。不仅如此,发展中国家贸易条件的短期波动性要远高于发达国家,这意味着在受到外来冲击时发展中国家贸易条件的反应幅度要大于发达国家(Razin,1995)。而关于中国贸易条件的研究中,赵玉敏等(2002)根据编制的不同产品种类贸易条件的计算结果认为在1993年到2000年期间中国整体贸易条件下降约13%,影响贸易条件下降的主要因素是制成品贸易条件的下降;韩青(2007)采用脉冲响应函数和方差分解方法研究也表明中国贸易条件恶化趋势明显,且影响贸易条件恶化的主导因素为工业制成品贸易条件的恶化;赵晓梅(2013)基于SITC2分类的视角也得到相同的结果,且在工业制成品中,相较于其他产品,机械和运输设备对中国总的贸易条件变化的影响力更大。同时,进口偏向型的中高技术进步有助于贸易条件的改善(王平、钱雪锋,2007)。可见,现有文献中关于中国贸易条件变动态势的分析结果较为一致,并且基于分类贸易条件的分析结果也都倾向于认为,贸易结构的改善可能是缓解甚至扭转贸易条件恶化趋势的有效途径,例如张如庆(2010)利用HS四位数编码的制成品双边贸易数据研究发现,高技术制成品出口比重的增加有助于改善整体价格贸易条件。

从有关贸易条件变动对宏观经济影响效应的研究来看,早期研究者一度认为贸易条件的改善有助于促进经济增长,因为贸易条件的改善意味着在国际贸易中一单位的出口商品可以换取更多的外国进口商品,从而释放更多的要素资源流向国内的生产活动(Bleaney and Greenway, 2001;Broda,2004;Grimes,2006)。同时,一些针对贸易条件恶化对宏观经济影响的研究表明,大多数经济的波动、产出增长的中断或下降都与贸易条件恶化有关,而且这种影响冲击具有长期效应(Broda and Tille, 2003;Eicher et al., 2008)。然而在现实的经验研究中,却普遍存在与传统理论相悖的结论。例如吴浜源等(2014)通过随机增长模型推理认为贸易条件变动对产出的影响可正可负,且实证研究发现贸易条件恶化对发展中国家的经济增长具有促进作用;张建刚、魏蔚(2018)也同样得出了类似的结论。为此,一些学者们试图从非充分就业和国际资本流动等方面对上述结果作出解释。其研究发现,在存在非充分就业的情况下,贸易条件恶化将导致生产资源流向非贸易和进口竞争行业,从而有利于繁荣国内经济(Sen,1998);而贸易条件的恶化将会导致国际资本流动突然停滞和利率上升,此时债权国将因债券收益上升而增加储蓄和收益,进而有益于国内经济发展(Calvo et al., 2004)。此外,除了对贸易条件的经济增长效应的研究以外,近年来一些学者也意识到贸易条件变动可能对发展中国家的经济波动产生重要影响,并对贸易条件变动的经济波动效应等展开了积极探索。例如王亮等(2014)通过构建一个小型开放经济模型研究表明,浮动汇率制度将导致贸易条件变动的经济波动效应更加显著,并且基于VAR模型检验发现中国2005年7月汇率改革后贸易条件变动的经济波动效应无论是持续性还是作用强度均有所提高。

综上可知,尽管国内外学者在贸易条件变动态势等领域开展了大量深入研究并取得了较为一致的结论,但就贸易条件变动的宏观经济效应而言,现有研究大多集中于讨论发展中国家贸易条件变动的经济增长效应,并且在理论推断和经验研究结果之间产生了明显分歧。其原因一方面在于贸易条件变动对经济增长的影响可能存在复杂的传导机制,忽略其他主要宏观经济变量,仅仅利用包含少量经济指标的计量模型或缩减形态的宏观理论模型,可能无法对贸易条件冲击的传导机理做出合理解析,更难以准确捕捉贸易条件变动对宏观经济的冲击动态;另一方面,不同时期不同国家的贸易环境和宏观经济运行机制可能存在较大差异,贸易条件变动在对宏观经济产生影响效应的传导过程中,很可能会由于国内外经济环境、贸易和产业结构、甚至是政策调控目标的变迁而呈现出不同的影响效果。为此,作为对现有研究的有益补充,本文拟重点突出以下两个方面的研究特色:一是构建一个包含贸易条件的新凯恩斯动态随机一般均衡模型,深入解析贸易条件变动对宏观经济的影响机理,并分别在不同贸易弹性、货币政策目标的设定下,对贸易条件变动的传导效应展开模拟和比较分析;二是在充分考虑不同宏观经济领域之间存在协同运行和复杂关联机制的情况下,运用带有随机波动率的时变参数因子扩展向量自回归(SV-TVP-FAVAR)模型实证检验中国近年来贸易条件变动对宏观经济的冲击动态和时变特征,以期为新时期改善贸易条件、促进中国经济高质量持续稳定发展提供有益的政策启示。

二、贸易条件变动对宏观经济的影响机理本文参考Gali(2005)关于居民消费的组成分类和国际风险分担规制的研究思路,并在综合考虑价格粘性、不完全竞争、工资粘性、资本积累、投资调整成本以及资本利用成本的基础上,进一步将贸易条件引入新凯恩斯动态随机一般均衡模型框架。这一尝试不仅使得模型的微观基础更为坚实,而且也可以为我们进一步分析贸易条件冲击对宏观经济的影响动态提供有益的理论支撑。

(一). 一个包含贸易条件的DSGE模型1.最终品厂商

假设市场中存在生产中间品和最终品的代表性厂商,而中间品厂商和最终品厂商分别在垄断竞争和完全竞争的市场环境中进行生产,最终品厂商使用Dixit-Stiglitz生产技术利用中间品Yt(j)生产最终品Yt,由最终品厂商的利润最大化条件可得中间品的需求和国内生产价格指数(PPI):

| $ {Y_t}(j) = {({P_{H,t}}(j)/{P_{H,t}})^{ - \vartheta }}{Y_t},{P_{H,t}} = {\left( {\int_0^1 {{P_{H,t}}} {{(j)}^{1 - \vartheta }}} \right)^{1/1 - \vartheta }} $ | (1) |

其中,j表示中间产品生产者;PH, t(j),PH, t分别表示中间品的价格和国内生产产品的价格指数;ϑ表示中间品之间的替代弹性。

2.中间品厂商

中间品厂商采用柯布—道格拉斯生产技术通过租借资本Kt(j),雇佣劳动Nt(j)进行生产,具体形式如下:

| $ {Y_t}(j) = {A_t}{\bar K_t}{(j)^\alpha }{N_t}{(j)^{1 - \alpha }},{\bar K_t}(j) = {u_t}{K_t}(j) $ | (2) |

其中,α为资本的产出弹性;ut表示资本利用率。

由于中间品厂商不能自由地调整价格,在面临相同的名义工资Wtp和资本收益率Rtp情况下,选择劳动和资本需求来最小化其成本:

| $ \begin{array}{l} \mathop {{\rm{min}}}\limits_{{N_t} \in S,{{\bar K}_t}(j)} W_t^p{N_t}(j) + R_t^p{{\bar K}_t}(j)\\ s.t.{\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {A_t}{{\bar K}_t}{(j)^\alpha }{N_t}{(j)^{1 - \alpha }} \ge {({P_{H,t}}(j)/{P_{H,t}})^{ - \vartheta }}{Y_t} \end{array} $ | (3) |

由上述问题的一阶条件可得生产要素投入的实际价格及其关系如下:

| $ {w_t} = m{c_t}(1 - \alpha ){A_t}{({\bar K_t}/{N_t})^\alpha },{w_t}/{R_t} = (1 - \alpha ){\bar K_t}/\alpha {N_t} $ | (4) |

其中,mct表示单个中间品厂商所面临的实际边际成本。

中间品厂商的价格设定根据Calvo(1983)交错价格设定模型,假定每一期存在φp比例的中间厂商不可以设定新的价格,1-φp比例的中间厂商可以设定新的价格,那么最优的设定价格PH, t*满足如下形式:

| $ \mathop {{\rm{max}}}\limits_{{P_{H,t}}(j)} {E_t}\sum\limits_{s = 0}^\infty {{\varphi _p}^s} {D_{t + s}}({P_{H,t}}(j)/{P_{H,t + s}} - m{c_{t + s}}){Y_{t + s}}(j) $ | (5) |

其中,随机折算因子Dt+s=βsu′(Ct+s)/u′(Ct)。

3.家庭

在家庭部门中,由于家庭提供异质性的劳动Nt(l)且不同劳动之间存在不完全替代关系,这就使家庭对工资Wt(l)有一定的定价权,l在0~1之间均匀连续分布。同中间品的需求和PPI确定的逻辑类同,γ为不同劳动之间的替代弹性,Nt为总劳动需求,异质性劳动的需求和工资满足下式:

| $ {N_t}(l) = {({W_t}(l)/{W_t})^{ - \gamma }}{N_t},{W_t} = {\left( {\int_0^1 {{W_t}} {{(l)}^{1 - \gamma }}dl} \right)^{1/(1 - \gamma )}} $ | (6) |

而无限期生存的代表性家庭通过跨期选择消费、劳动供给来最大化其一生中的期望效用:

| $ {E_0}\sum\limits_{t = 0}^\infty {{\beta ^t}} ({C_t},{N_t}(l)) = {E_0}\sum\limits_{t = 0}^\infty {{\beta ^t}} ({C_t}^{1 - \sigma }/(1 - \sigma ) - \psi {N_t}{(l)^{1 + \eta }}/(1 + \eta )) $ | (7) |

其中,E0是条件期望算子;β是跨期贴算因子;σ为消费风险厌恶系数,η是劳动供给弹性的倒数;ψ是劳动的边际负效用;Ct代表家庭的消费;Nt(l)代表劳动时间。

家庭消费由国内生产产品CH, t和进口产品CF, t组成,两种产品满足不变替代函数(CES)形式如下:

| $ {C_t} = {[{(1 - \omega )^{1/\rho }}C_{H,t}^{(\rho - 1)/\rho } + {\omega ^{1/\rho }}C_{F,t}^{(\rho - 1)/\rho }]^{\rho /(\rho - 1)}} $ | (8) |

其中,1-ω和ω分别是消费国内生产产品和进口产品的份额,ω可反映经济开放程度;ρ表示贸易弹性,即国内外两种产品的替代弹性。从而国内消费者价格指数(CPI)可表示为:

| $ {P_t} = {[(1 - \omega )P_{H,t}^{1 - \rho } + \omega P_{F,t}^{1 - \rho }]^{1/(1 - \rho )}} $ | (9) |

其中,PF, t表示进口产品的价格指数。从而国内产品和进口产品的最优支出分配为:

| $ {C_{H,t}} = (1 - \omega ){({P_{H,t}}/{P_t})^{ - \rho }}{C_t},{C_{F,t}} = \omega {({P_{F,t}}/{P_t})^{ - \rho }}{C_t} $ | (10) |

家庭在最大化其一生效用的过程中面临如下预算约束:

| $ {C_t} + {I_t} + {E_t}({Q_{t + 1}}{D_{t + 1}})/{P_t} \le {w_t}(l){N_t}(l) + {R_t}{\mu _t}{K_t} - R{C_t} + {\Pi _t}/{P_t} + {T_t} + {D_t}/{P_t} $ | (11) |

其中,wtLt和RtμtKt分别为家庭在时期t分别从劳动市场和资本市场获得的实际要素回报;Dt为家庭持有的名义资产组合;Qt+1是随机贴现因子;Tt和Πt分别表示政府的一次性货币转移支付和企业的利润分红。同时,由于资本的闲置或者过分利用都会产生资本利用率成本,本模型假定资本的利用成本为RCt;而资本积累和资本利用成本方程如下:

| $ {{K_{t + 1}} = {z_t}(1 - \tau {{({I_t}/{I_{t - 1}} - 1)}^2}/2){I_t} + (1 - \delta ){K_t}} $ | (12) |

| $ {R{C_t} = {K_t}({\chi _1}({u_t} - 1) + {\chi _2}{{({u_t} - 1)}^2})/{z_t}} $ | (13) |

其中,zt为投资的边际效率,本文设置为1;参数τ>0,χ1>0,χ2>0。

从而家庭效用最大化问题转化为预算约束(11)下的拉格朗日函数求解问题。由拉格朗日函数的一阶条件即可得到家庭的欧拉方程、资本的利用成本方程、投资和资本存量的决定方程。

此外,对于家庭工资的决定,本文引入粘性价格的设定。假定每一期存在1-φw比例的家庭可以调整工资,即有φw的概率工资保持不变,其大小决定了工资的粘性程度。在此基础上,家庭选择名义工资Wt(l)最大化其效用,那么最优的工资满足如下形式:

| $ \begin{array}{l} \mathop {{\rm{max}}}\limits_{{W_t}(l)} {E_t}\sum\limits_{s = 0}^\infty {{\beta ^s}} {\varphi _w}^s( - \psi {N_{t + s}}{(l)^{1 + \eta }}/(1 + \eta ) + {\lambda _{t + s}}({W_{t + s}}{(l)^{1 + \eta }}/{P_{t + s}}{N_{t + s}}(l)))\\ s.t.{\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {N_t}(l) \le {({W_t}(l)/{W_t})^{ - \gamma }}{N_t} \end{array} $ | (14) |

4.货币政策

中央银行根据对产出缺口和通胀缺口的偏好对名义利率进行调控,本文的利率规则采用经典Taylor规则形式:

| $ {\hat i_t} = {\rho _i}{\kern 1pt} {\kern 1pt} {\hat i_{t - 1}} + (1 - {\rho _i})({\varphi _c}{\hat \pi _t} + {\varphi _h}{\hat \pi _{H,t}} + {\varphi _y}{\hat Y_t}) + \varepsilon _t^i $ | (15) |

其中,

5.贸易条件与国际风险分担

首先,假设金融市场和汇率传递机制是完全的,可得:

| $ 1/to{t_t} = {P_{F,t}}/{P_{H,t}},{P_{F,t}} = {e_t}P_t^* $ | (16) |

其中,et表示名义汇率,Pt*是用外币表示的进口商品的价格,tott表示价格贸易条件。由于剩余的经济体对国内的消费需求占其总消费的份额较小,故这里可假设Pt*也即为剩余经济体的消费价格指数。则国内的实际汇率为:

| $ {\varepsilon _t} = {e_t}P_t^*/{P_t} = {P_{F,t}}/{P_t} = {P_{H,t}}/to{t_t}{P_t} $ | (17) |

| $ {f(to{t_t}) = {P_t}/{P_{H,t}} = {{[1 - \omega + \omega /to{t_t}^{1 - \rho }]}^{1/1 - \rho }}} $ | (18) |

| $ {{\pi _{t + 1}} = f(to{t_{t + 1}})/f(to{t_t}){\pi _{H,t + 1}},{\varepsilon _t} = 1/ to{t_t}f(to{t_t})} $ | (19) |

其次,完全国际金融市场的假设意味着国内代理人有国外证券的获得权,这也意味着按国内本币计算的名义债券的预期收益同外国债券的国内货币预期回报率相同,可以用下式表示:

| $ \beta {E_t}{({C_{t + 1}}/{C_t})^{ - \sigma }}({P_t}/{P_{t + 1}}) = \beta {E_t}{(C_{t + 1}^*/C_t^*)^{ - \sigma }}({e_t}P_t^*/{e_{t + 1}}P_{t + 1}^*) = 1/{i_t} $ | (20) |

进一步整理可得:

| $ {(C_t^*)^{ - \sigma }} = \Omega {C_t}^{ - \sigma }/ to{t_t}f(to{t_t}) $ | (21) |

其中,Ω表示初始资产分配状态,Ct*表示世界消费。

6.市场均衡

对于中间品厂商来说,在供给和需求处于均衡时其总产出可表述为:

| $ {Y_t} = {A_t}\bar K_t^\alpha L_t^{1 - \alpha }/d_t^p,d_t^p = \int_0^1 {{{({P_{H,t}}(j)/{P_{H,t}})}^{ - \vartheta }}} dj $ | (22) |

本文中假设外国对本国的消费需求是其相对价格和世界消费的函数,并且贸易弹性与国内消费国内外产品的替代弹性相等。由此,经济的总资源约束可写为:

| $ {Y_t} = (1 - \omega ){C_t}f{(to{t_t})^\rho } + \omega C_t^*/to{t_t}^\rho + {I_t} + {K_t}({\chi _1}(1 - u) + {\chi _2}{(1 - u)^2})/{z_t} $ | (23) |

1.模型参数校准

在本文模型中,模型结构参数主要采用校准法对其进行赋值。参考国内外的研究(Gali,2005;吕朝凤等,2011;余建干等,2017),跨期贴现因子β的季度值、消费风险厌恶系数σ和劳动供给弹性的倒数η分别设定为0.984、1和1;劳动的边际负效用ψ为待决参数;进口产品的消费份额ω和资本投入份额α设定为0.4和0.49。而季度折旧率δ、参数τ和χ2则根据龚六堂等(2004)和Christiano et al.(2005)的校准取值为0.025、2和0.01;受约束参数χ1=1/β-(1-δ)。依据Calvo(1983)和王曦等(2016)的设定,中间产品替代弹性ϑ以及不同类型家庭劳动替代弹性γ校准取值均为10;产品价格以及工资黏性参数φp和φw的设定取值均为0.75。贸易条件冲击的AR(1)过程的持续性参数取值为0.9。此外,在以往涉及贸易条件的相关模型研究中(Gali,2005;孙文莉等, 2013;Schmidt,2018),往往都是直接假设金融市场结构和国际风险分担完全,但对于现实的经济世界,这样的假设过于绝对,那么不完全的金融市场结构与国际风险分担会对研究结果产生怎样的影响呢?这也是本文模型模拟研究的一个初衷;而贸易弹性不仅是不同国际风险分担程度的有效反映,而且在应对贸易条件冲击时消费以及宏观经济调整过程中发挥着重要的作用(Rabitsch,2012)。鉴于此,在探析贸易条件宏观经济效应的过程中,本文对贸易弹性进行数值动态模拟,参考以上文献校准取值为0.5、1.5、2.5。

货币政策在促进资源优化配置和实现预期的经济政策目标过程中发挥着重要作用。在货币政策实践中,央行的政策目标可归纳为稳定价格和促进经济发展两个方面。结合本文泰勒规则型的货币政策,当央行倾向于促进经济发展时,央行则会增加对产出的关注,而对价格稳定以及货币政策的平滑性关注较小,此时可以用较大的产出缺口偏好参数φy、较小的利率平滑参数ρi和较小的通胀缺口偏好参数φc、φh来表示;同理,可以用较大的利率平滑参数ρi和较大的通胀缺口偏好参数φc、φh和较小的产出缺口偏好参数φy表示稳定价格的政策目标;本文中将稳定价格的政策目标划分为PPI目标和CPI目标。参考金春雨等(2018)和王彦伟等(2018)的设定,针对促进经济发展和稳定价格的政策目标的参数设置如表 1所示。

| 表 1 不同货币政策目标下的参数校准 |

2.脉冲响应分析

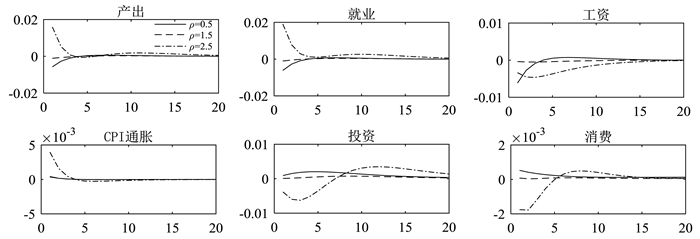

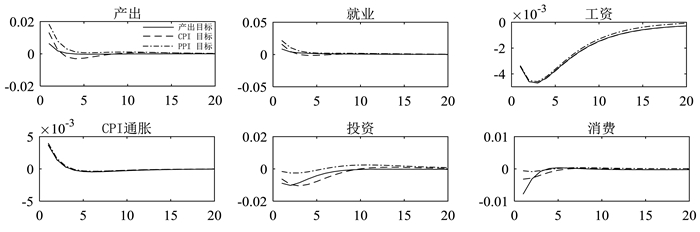

将上文所校准的经济参数代入模型中,据此可对贸易条件恶化的宏观经济效应以及不同货币政策目标对上述传导效果的影响进行模拟分析,分别如图 1、图 2所示。具体而言,图 1表示一单位贸易条件恶化对经济变量的影响效应(在产出目标下),图 2刻画了以促进经济增长(产出目标)和稳定价格(CPI目标和PPI目标)为目标的货币政策下宏观经济变量对贸易条件恶化冲击所呈现的响应差异。图中横轴表示脉冲响应期数,纵轴表示各经济变量在受到冲击后分别对其稳态值的偏离百分比。

|

图 1 不同贸易弹性下贸易条件恶化的宏观经济效应 |

|

图 2 不同货币政策目标下贸易条件恶化的宏观经济效应(ρ=2.5) |

从图 1中可以看出,贸易弹性也即进出口产品消费的替代弹性,对贸易条件恶化的经济响应效果产生重要的影响。在较高贸易弹性时,产出、CPI通胀和就业在短期内对贸易条件恶化产生正向响应,而消费、投资和工资的响应为负。具体而言,一单位贸易条件的恶化冲击意味着相对较低的国内产品价格,这将促使国内消费者的消费从国外产品更多的转向国内产品的同时,国外对国内的消费需求也增加,进而促进出口量的增加,从而促使生产者价格上升。价格的上升致使生产者有利可图,生产者会增加产出,同时会有助于提高就业水平,资本的产能利用率也随之上升,但工资水平下降。然而,由于价格粘性和工资粘性的存在,价格上升以及工资下降的调整表现出时滞性。CPI通货膨胀会随着国内物价水平上升而上升,中央银行会提高名义利率作为对CPI通货膨胀上升的应对。名义利率上升存在两种效应:投资减少效应和消费降低效应。首先,利率的上升导致投资机会成本的增加,投资随之减少,但由于投资调整成本的存在投资调整过程具有明显的滞后性和波动性特征。其次,利率的调高意味着货币收紧,这将会引起国内总消费降低,但随着时间的推移会逐步回到稳态,这也反映了跨期消费的平滑行为。此外,从贸易收益的角度来看,贸易条件恶化冲击也意味着出口商品具有更大的价格优势,较高的贸易弹性凸显了国外对国内产品消费的替代效应,这将会带来出口量的上升,在国际贸易中增加了短期贸易收入,故短期内可能会促进经济增长。而在较低贸易弹性时,经济变量的冲击响应效果与上述分析基本相反。

根据图 2可知,货币政策目标对贸易条件变动的经济效应传导产生明显的影响。从货币政策的调控效果来看,在以价格稳定为目标的货币政策在贸易条件恶化的经济效应传导中发挥着积极的作用,具有减轻消费和投资的“挤出效应”,从而增加产出的增长效应。在不同的政策目标下,由于工资粘性和生产者价格粘性的存在,且在本文的校准中CPI通货膨胀的60%来自PPI通货膨胀,工资和CPI通货膨胀的脉冲响应差异不大。具体而言,从整体的响应水平来看,相较于促进经济发展的货币政策目标,在以价格稳定为目标的货币政策下,产出和就业对贸易条件恶化冲击的正向响应更大,投资和消费的负向响应幅度更小,更平滑;而且在PPI通货膨胀为调控目标的货币政策目标下各经济变量响应的差异性更显著,CPI通胀目标下的响应适中。这意味着以通胀为调控目标的货币政策,对贸易条件恶化冲击的经济增长效应以及就业增加效应具有加强作用,能够相对有效地缓解贸易条件恶化对消费和投资的“挤出效应”。这是由于在价格稳定的政策目标下,央行虽然对价格变动的反应比较敏感,但货币政策更加注重政策实施的平滑性,旨在增加货币政策的可预测性和可信性;因而在应对贸易条件恶化冲击所造成的通胀增加时,央行一般采取相对适度的名义利率上升调整,从而对消费和投资的“挤出效应”相对较弱,在一定程度上增加了产出效应。特别地,由于PPI通胀只能解释部分的CPI通胀,因此央行以PPI通胀为调控目标时这种经济响应效果将尤为明显。

三、中国贸易条件的变动态势及其对宏观经济变量的影响动态前文的理论解析表明,贸易条件变动对宏观经济变量的冲击影响取决于贸易弹性的大小,同时也与货币政策的目标偏好密切相关。然而,对于中国而言,既存在贸易结构不完善、主要贸易品贸易弹性偏大的问题,而货币政策调控又以价格稳定为首要目标,因而贸易条件变动对宏观经济的影响在一定程度上存在不确定性。也就是说,贸易条件冲击对中国经济的影响效应可能是动态的。那么,贸易条件变动的宏观经济效应究竟如何?是否随着宏观经济环境的变化而发生阶段性变迁?传统的向量自回归(VAR)模型不能刻画出这一动态特征,SV-TVP-FAVAR模型在经典VAR模型的结构基础上引入随机波动和动态因子扩展的思想。一方面,在模型中引入了时变系数,放松了经典VAR模型系数矩阵和扰动项协方差矩阵非时变的条件约束,可以有效地捕捉到贸易条件变动的时变宏观经济效应;另一方面,从宏观经济系统中尽可能全面地考虑其他对贸易条件的经济效应传递有直接或者间接影响的各类因素,对其进行降维处理,提取少数共同因子与本文的观测变量共同进入模型中,充当控制变量,这样可以较为全面地刻画经济结构,有效避免模型系统重要信息缺失的问题,提高估计结果的准确性,因而对于分析贸易条件的动态经济效应具有明显的优越性。因此本文将进一步使用SV-TVP-FAVAR模型对贸易条件的动态经济效应进行实证研究。

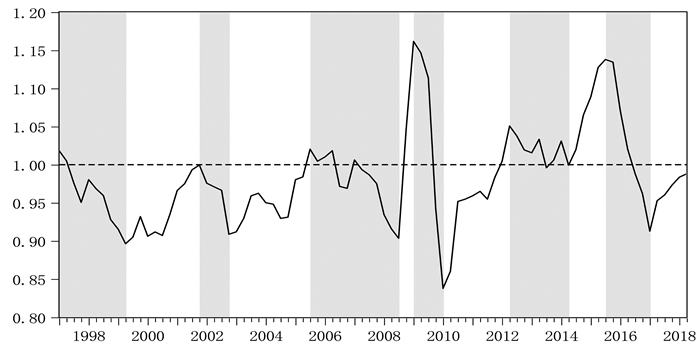

(一). 中国贸易条件的变动态势与特征分析基于1997年Q1到2018年Q2期间中国进出口价格指数,计算得到中国贸易条件的变动态势如图 3所示。虚线以下的部分表示中国贸易条件的值小于1,也就是说出口价格指数低于进口价格指数,意味着在此期间中国在国际贸易中的盈利能力以及贸易利益分配中均处于相对劣势地位。阴影部分表示中国贸易条件出现恶化的时期。由图 3可知,样本期间内中国价格贸易条件在0.84~1.16之间波动,且于2010年Q1、2009年Q1分别达到最小值和最大值。自1997年以来,中国贸易条件共经历了6次恶化阶段,平均持续时间为8个季度;6次改善阶段,平均持续时间为6个季度;且其中4次虽然贸易条件得到改善,但贸易条件仍处于劣势地位,这表明在整体上中国贸易条件的劣势恶化阶段多于优势改善阶段。

|

图 3 1997-2018年中国贸易条件的变动趋势 |

首先,汇率和经济贸易环境是影响中国贸易条件波动的重要因素(刘喜和,2012;刘琳琳,2015)。就汇率波动的直接影响效应而言,在1997年Q2到2005年Q2内,中国贸易条件长期处于劣势恶化阶段,可能是由于1994年汇率改革致使人民币大幅贬值的原因,在此期间,人民币汇率多处于低位。而后2005年Q3到2006年Q2期间,经历2005年汇率改革后人民币整体呈现升值态势,贸易条件也得到短期改善。在全球金融危机前夕,贸易条件缓慢持续恶化;在全球金融危机时期,国际贸易环境恶化,人民币汇率受到了极大的升值压力,贸易条件在此期间得到提高改善,且于2009年Q1达到了最大值;在金融危机后期,中国宏观经济调控回归稳健,国内外经济贸易环境逐步改善,经济处于相对稳定的发展环境中,贸易条件虽依然处于劣势但得到了缓慢地改善。在2012年之后,中国进入“调结构稳增长”的经济新常态时期,国际经济贸易复苏的同时,中国大力提倡创新驱动,提升产品和服务的技术含量,从而贸易条件整体上得到了改善。然而,近年来随着反倾销以及单边贸易保护主义事件的愈演愈烈,中国国际贸易环境恶化,从而导致中国贸易条件呈现出劣势恶化的特征。

其次,相较于汇率和中国经济贸易环境而言,贸易政策的调整与出口商品结构的优化在影响和改善贸易条件的过程中也发挥着重要作用(裴长洪,2009;邓国营等,2018)。除汇率对贸易条件的直接影响效应外,由张庆君(2010)、徐海俊、韦林(2014)的研究可知,人民币汇率变动还对不同种类商品的出口产生不同的影响作用,人民币汇率的下降对劳动密集型产品的出口产生正的影响效应;而人民币汇率的上升则更多地促进技术和资本密集型的产品出口,具有一定的优化出口产品结构作用。由此可知,1994年汇改后人民币汇率的低位波动和以贸易弹性较高的劳动或资源密集型的初级产品为主的出口产品结构,是1997年Q2到2005年Q2期间贸易条件多表现出劣势特征的另一方面原因。此后2005年Q3到2006年Q2期间,贸易条件的短期改善除了受2005年汇率改革后人民币汇率上升所带来的直接影响外,还同汇率上升所带来的出口结构优化的间接效应有关。与此同时,2004年底提出了“转变外贸增长方式”的外贸发展思路,旨在逐渐调整出口产品以低附加值的初级产品为主的出口结构,这一贸易政策的调整也有助于贸易条件的改善。在全球金融危机期间,主要受人民币汇率的升值影响,虽进行了关税以及出口退税等贸易政策的调控,但期间贸易条件在短期改善后仍多表现出恶化劣势特征,其主要原因在于优化出口产品结构仍是难以圆满做到的,这是一个缓慢改善的过程。全球金融危机之后,各国逐渐从全面反危机轨道退出,2012年之后中国经济发展也进入新常态发展阶段,伴随着创新驱动政策的推进和产业结构的优化升级,出口产品结构也得到逐步地改善,贸易条件也由此得到较长时期的改善。

综上所述,自1997年以来,中国贸易条件在整体上多处于劣势恶化阶段,且平均恶化阶段持续时间长于改善阶段。影响中国贸易条件变动的因素很多,人民币汇率、国际贸易环境、贸易政策调控和出口产品结构只是诱因的一部分,这意味着在改善中国贸易条件时,中国在稳定汇率、优化产品出口结构和改善国际贸易环境的同时,还要继续着力推进创新驱动优化产业结构,提高出口产品的附加值,加快向价值链高端的贸易模式转变。

(二). SV-TVP-FAVAR模型构建与共同因子提取由中国贸易条件变动的态势可知,中国的贸易条件多表现出劣势恶化的特征,结合前文的理论分析,本文主要考察中国贸易条件恶化冲击的经济影响效果,探析有益的应对策略,下文将运用SV-TVP-FAVAR模型对中国贸易条件恶化的宏观经济效应展开动态计量分析。

1. SV-TVP-FAVAR模型的构建

首先,参考Korobilis(2013)构建具有时变参数的因子扩展向量自回归模型(TVP-FAVAR):

| $ {y_t} = {b_{1,t}}{y_{t - 1}} + \ldots + {b_{p,t}}{y_{t - p}} + {v_t} $ | (24) |

其中yt′=[ft′, gt′,

其次,本文采用76个原始经济序列集合Xit提取公共因子,以充分反应不同时期经济的运行状况。Xit包括产出、就业、消费和投资等能反映实体经济活动层面的变量以及货币供应、利率、汇率、外汇储、价格指数等能反映虚拟经济活动层面的变量。Xit与公共因子向量ft,观测向量gt和

| $ {X_{it}} = \tilde \alpha _i^f{f_t} + \tilde \alpha _i^g{g_t} + \tilde \alpha _i^m{\rm{ }}t\tilde o{t_t} + {u_{it}} $ | (25) |

其中,uit=βi1uit-1+···+βiquit-q+εit,

| $ {X_t} = {\alpha ^f}{f_t} + {\alpha ^g}{g_t} + {\alpha ^m}t\tilde o{t_t} + \Gamma (L){X_t} + {\varepsilon _t} $ | (26) |

其中,Γ(L)=diag(β1(L), ..., βn(L)),βi(L)=βi1L+...+βiqLq,αj=(It-Γ(L))

本文构建的SV-TVP-FAVAR模型主要由方程(24)和方程(26)构成,分别称为FAVAR方程和因子模型方程。方程(26)中所有参数服从随机游走过程,且随机扰动项vt,εt保持相互独立。模型估计过程大体上可以分为两步:第一步,对原始的经济变量进行主成分分析,提取公共因子,也即是对因子方程进行估计。第二步,把提取的公共因子,可观测变量共同组成FAVAR方程,通过Gibbs抽样的方法对其进行贝叶斯估计。具体的估计细节可参见Korobilis(2013)本文不再赘述,本文中相关变量的原始数据来自中经网数据库和Wind数据库,选取的样本区间为1997年第一季度到2018年第二季度①。

① 为满足模型对各时间序列的平稳性要求,本文首先对各原始数据进行了平减处理(以1997年Q1为基期)和季节调整(X-12方法),以消除价格因素和季节因素;然后基于ADF单位根检验结果,对非平稳变量通过一阶差分或对数差分的方式将其转换为平稳序列,相关数据处理均在Eviews中完成,模型计算利用Matlab 2016a完成。

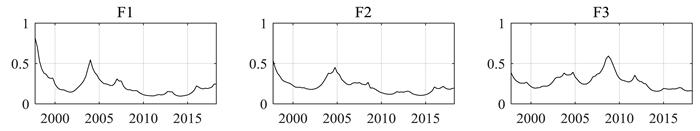

2.共同因子的提取

参考Korobilis(2013)的做法,本文提取三个共同因子,记为F1,F2,F3,分别可反映实际经济活动状态,通货膨胀和M1的变动。共同因子标准差的后验均值走势如图 4。从图 4中可以发现,三个共同因子均表现出明显的波动特征,特别在1998年、2004年、2008年波动剧烈,说明1998年的亚洲金融危机,2004年经济的快速增长以及2008年的全球金融危机对中国经济产生了较强的冲击;而在2012年经济发展进入新常态之后,三个共同因子波动均逐渐处于相对较低的水平,这些波动与经济发展的事实基本吻合。由此也表明,本文提取的共同因子可反映原始经济序列的大部分信息,模型设定和估计结果具有合理性。

|

图 4 共同因子后验均值时变走势 |

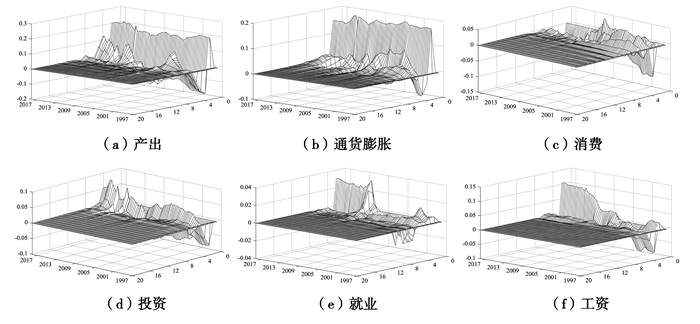

接下来,本文根据上述模型的估计结果,运用时变脉冲响应函数,依次考察中国贸易条件恶化对产出、通货膨胀、消费、投资、就业和工资等宏观经济变量的时变影响规律,以及在不同代表性时点的典型差异,以期全面把握中国贸易条件恶化的宏观经济效应,并深入理解其背后的传导机理。

1.连续性脉冲响应分析

本文通过绘制1997年Q1至2018年Q2之间中国贸易条件恶化对各主要宏观经济变量的三维脉冲响应图(图 5,其中X轴表示经济变量的响应时期,Y轴表示贸易条件恶化的冲击时点,Z轴表示经济变量对贸易条件恶化冲击的响应水平),从整体上考察贸易条件变动对宏观经济的影响动态及其时变规律。从图 5中可以看出,在1997年Q1到2018年Q2期间,各宏观经济变量均对一单位的贸易条件恶化冲击做出了显著响应,并且均表现出明显的时变特征。

|

图 5 宏观经济变量对贸易条件恶化冲击的三维脉冲响应 |

从图 5(a)可以发现,贸易条件恶化在短期内对产出产生了明显的正向影响,且这一影响在2个季度达到正向极大值后开始急剧衰减,并于3~5个季度后转变为负向影响。冲击响应的持续时期相对较长,冲击效果基本在12期左右消失,从中长期来看贸易条件恶化的产出效应表现出正负交替的时变特征,其中1997年到2002年、2008年到2012期间为负,2003年到2007年、2012年到2018年期间主要表现为正向影响。而1997年到2002年以及2008年到2012期间分别发生了亚洲和全球金融危机,外部经济环境的严重恶化使得贸易条件恶化所带来的贸易收入损失凸显;且国内经济增长乏力,货币政策多以刺激经济增长为目标,在此目标下加剧了贸易条件恶化冲击对消费和投资的“挤出效应”,因而贸易条件恶化冲击在中长期内带来负向的经济增长效应。在两次经济危机过后,外部经济复苏的同时,货币政策等宏观经济调控政策回归稳健,中国分别迎来了经济的快速增长时期和经济新常态时期,中国出口产品以高贸易弹性的初级产品和劳动密集型产品为主,贸易条件恶化所带来的国内外对国内产品消费需求的增加熨平并超过了其造成的贸易收益损失,最终产出呈现出增加的响应效果,同时趋于温和的货币政策有助于增加这一响应效果。由此可见,产出在中长期内所呈现出的差异性响应与宏观经济运行环境特征是密切相关的。

从图 5(b)可以看出,一单位贸易条件恶化冲击在短期内主要引起通货膨胀的正向响应,且在第二期达到最大正向响应,整体响应效果表现出“陡升陡降缓慢调整”的特征,通货膨胀之所以表现出这种波动的响应特征,主要取决于三种效应:直接效应、收入效应和替代效应(Grune and Dwyer, 1996)。首先,因为在受到贸易条件恶化冲击时,对国内通胀产生减小的直接效应;但对贸易收入产生可正可负的收入效应,从而对国内通胀产生可正可负的影响效应;其次,由于国内产品的价格优势而致使国内产品需求的增加,这种替代效应可能致使国内物价的上升。通胀的最终响应结果取决于在受到贸易条件恶化冲击时这三种效应的相对大小。

观察图 5(c)和图 5(d)可以发现,一单位贸易条件恶化冲击对消费的主要影响效应为负,且在第3期响应水平降至最小,冲击响应的持续时期相对较短,冲击效果基本在10期左右消失。由此说明,央行提高名义利率作为对CPI通胀上升做出的调整,会增加居民的个人储蓄,从而对消费产生显著的“挤出效应”。具体而言,在2010年之前,消费的冲击-响应效果表现出先升后降的态势,特别在1998年和2008年达到短期局部正向响应的最大值,这可能与该时期中国扩大内需的调控政策是密切相关的。而在2010年之后,消费无论是在短期还是中长期都表现出负的响应特征。同时,名义利率的提高,增加了投资的机会成本,投资将会减少,也就是说贸易条件的恶化冲击同样会对投资产生“挤出效应”,这一推断与图 5(d)的经验结果相吻合。

根据图 5(e)和图 5(f)可知,从就业和工资对贸易条件恶化冲击的整体响应水平和响应持续时期来看,贸易条件恶化对就业和工资的影响并不显著。在2000年之前,单位贸易条件恶化冲击在短期内对中国就业产生较小的正向响应;在2000年到2010年就业的冲击-响应主要呈现先下降后缓慢上升的波动特征;在2010年之后则表现出相反的响应特征。而工资的整体响应效果呈现出先增后减的特征,且分别于第2期、第3期达到正向与负向最大响应,中长期的总效应为负。就业和工资之所以会呈现这种波动特征,一方面,这主要是由于亚洲金融危机对中国大陆影响较小的原因;另一方面,由于在中国的劳动力市场上通常存在劳动力供给过剩和失业并存的现象,这种现象的产生主要是由于中国经济结构发展不平衡所导致的结构性失业所造成的。虽然贸易条件恶化冲击使国内外对中国国内的产品需求增加,引起国内产出增加,进而使就业增加,工资下降,但这种影响只存在短期效应。同时,由于工资粘性的存在,工资短期内的负向响应存在一定的滞后性。

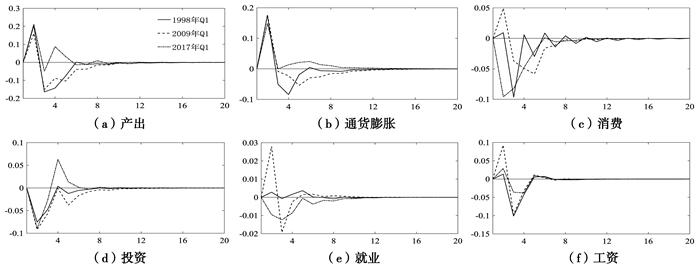

2.典型时点脉冲响应分析

为了进一步明晰不同时期中国经济受贸易条件恶化冲击的时变特征以及传导机理,本文选择1998年Q1、2009年Q1和2017年Q1分别代表亚洲金融危机、全球金融危机和经济新常态三个典型时期,分别检验中国经济对贸易条件恶化冲击的动态响应,分析结果见图 6。

|

图 6 宏观经济变量对贸易条件冲击的时点脉冲响应 |

由图 6(a)可知,在短期内,贸易条件恶化冲击在全球金融危机时期引起产出的正向响应幅度最小,但中长期负向响应持续时间最长,在第12期左右影响效应基本消失。在经济新常态时期对中国产出波动性影响最显著,短期和中长期内主要影响为正效应,且持续时间相对较长,影响效果在第10期左右消失。在亚洲金融危机时期,产出在短期中的响应以及中长期的负向波动都比较适中。1998年和2009年中国分别正处于亚洲和全球金融危机所致的萧条恶化的经济环境中,由于1998年的亚洲金融危机结束比较快,所导致的产出响应持续时间较短;而全球金融危机对中国的出口和就业造成双重压力,在中长期内产出对贸易条件恶化冲击的响应持续性和强度都更加显著。最后,伴随着全球金融危机影响的消减以及经济全球化进程的推进,全球国际贸易与经济复苏,贸易条件恶化的替代效应增加了贸易收入,因而贸易条件恶化冲击对产出主要表现出正效应。

由图 6(b)、图 6(c)和图 6(d)可知,亚洲和全球金融危机时期,通货膨胀对贸易条件恶化冲击的整体响应态势相似,都在第2期达到短期最大正响应;期间消费的冲击-响应比较显著,且在全球金融危机期间具有短期最大正响应,而在中长期内消费主要表现出负向响应。在短期内,投资的主要响应也为负。而在经济新常态时期通货膨胀在整体上表现出正向响应;消费在短中长时期内主要为负;投资表现出先负后正的响应特征。这可能是由于在亚洲金融危机期间,中国政府坚持人民币不贬值的同时,积极采取财政货币政策扩大内需,稳定国内经济发展;而在全球金融危机期间,为减少企业负担,促进对外贸易,中国政府推出了一系列宽松的财政政策和货币政策。在此背景下,贸易条件恶化意味着国内产品价格相对降低,进一步促进内需的增加。因此,在此期间通胀的响应水平比较高;同时,消费在短期内的响应为正,这也说明政策在短期内具有一定的调控效果。

由图 6(e)和图 6(f)可知,从整体的响应水平和影响效应的持续时期来看,贸易条件恶化冲击对就业和工资的影响相对较小,即使在经济新常态时期就业和工资最大正向响应时期,响应水平也都比较小,甚至在亚洲金融危机时期就业在短期内几乎没有响应。这说明各时期贸易条件恶化冲击对中国就业和工资的影响并不显著,其中的原因与前面分析的中国劳动力市场中结构性失业有关。

四、结论与政策启示 (一). 结论本文基于一个包含贸易条件的DSGE模型分析了贸易条件恶化冲击动态及其传导机制,然后运用SV-TVP-FAVAR模型基于1997年Q1到2018年Q2的季度经济数据实证检验并进一步阐释了中国贸易条件恶化对宏观经济主要变量的时变影响效应,研究结果发现:

第一,在贸易条件恶化冲击的经济效应传导中,贸易弹性扮演着重要的角色。在高贸易弹性时,贸易条件恶化对于产出、就业和CPI通胀的冲击响应均为正,而投资、消费和工资的响应为负。贸易条件恶化冲击所带来的消费替代效应增加了国内外对国内产品的消费需求,且高贸易弹性凸显的消费替代效应在产出正向响应中起主导促进作用。而消费需求的增加促使国内产品价格上升,进而促使PPI通胀上升,增进就业;央行对CPI通胀上升做出的提高名义利率的应对具有减少投资和降低消费的效应。反之,在较低的贸易弹性情形下,贸易条件变动的冲击将表现出反向的影响效果。

第二,在不同货币政策目标下,贸易条件恶化对宏观经济的影响效应表现出明显的差异性。具体而言,相较于以刺激经济增长为目标的货币政策,以稳定价格为目标的货币政策更注重政策的可预期性和可信性,因而贸易条件恶化的冲击传导过程中更易表现出明显的产出增长效应,并有助于缓解消费和投资的“挤出效应”。

第三,贸易条件恶化冲击对中国经济产生了显著的动态影响,主要体现在短期和中长期的影响效果的不同以及影响效果在不同时期的阶段性差异。一方面,中国经济受到一单位贸易条件恶化冲击时,实际产出在短期内的响应为正,但中长期却呈现出负向响应;消费和投资的响应无论在短期还是中长期内均主要表现为负向响应;受中国劳动力市场的供求固有特征的影响,就业和工资的响应水平较小,且只存在短期效应。另一方面,相较于经济新常态时期,亚洲金融危机和全球金融危机时期产出和通胀的冲击-响应更为强烈,消费和投资受到的“挤出效应”也更为显著。

(二). 启示根据本文的研究结论可以发现,贸易弹性对贸易条件恶化冲击的经济效应传导产生重要的影响;在较高贸易弹性的情况下,贸易条件恶化对经济增长具有促进作用。大多数发展中国家包括中国在内的出口产品多以贸易弹性较高的初级产品和劳动密集型产品为主,本文的理论模型为中国贸易条件恶化的经济效应传导提供一个合理的解释视角;同时,根据实证检验结果可知,虽然贸易条件恶化在短期内具有促进经济增长的正效应,但在中长期内却表现出减缓经济增长的负向效应。因此改善贸易条件,对于提高长期的贸易收益、促进中国经济持续稳定增长具有重要的现实意义。

基于以上对贸易条件恶化冲击效应的理论解析和实证研究,本文认为:(1)在短期内,为确保经济持续平稳增长,应继续基于中国的比较优势参与国际贸易分工。根据国内外市场需求,充分发挥比较优势。通过输出比较优势大的或者贸易弹性高的低位产品资源,换取国内生产消费所需的高位资源,实现不同资源间的合理优化配置,从而为促进国内生产效率不断地提高创造条件。同时,要实现规模经济效应,充分实现比较优势产业的效益。(2)在长期内,要积极引导产业结构的持续优化调整,推动出口产品结构多样化发展。要通过不断地自主创新,培育优势主导产业,提升出口产品和服务的技术含量,提高其在国际贸易市场上的竞争能力和议价能力,进而促进贸易条件平稳向好,增加长期贸易利益的获取,为中国经济的持续稳定发展注入源源不断的动力。(3)在政策引导方面,要不断完善科技人才培育机制,加强人力资本培养。提升中国制造产品的技术含量以及生产高附加值的产品与服务是贸易条件改善的关键所在,有着更大增值潜力的人力资本资源是这一生产能力的重要投入要素。政府应当积极调控教育培训等公共支出,为人力资本的形成创造良好的政策环境,促进人力资本积累。

| [] |

邓国营、宋跃刚、吴耀国, 2018, “中间品进口、制度环境与出口产品质量升级”, 《南方经济》, 第 8 期, 第 84-106 页。 |

| [] |

龚六堂、谢丹阳, 2004, “我国省份之间的要素流动和边际生产率的差异分析”, 《经济研究》, 第 1 期, 第 45-53 页。 |

| [] |

韩青, 2007, “中国的价格贸易条件恶化——基于影响因素的经验分析”, 《世界经济研究》, 第 10 期, 第 9-14 页。DOI:10.3969/j.issn.1007-6964.2007.10.002 |

| [] |

金春雨、张龙、贾鹏飞, 2018, “货币政策规则、政策空间与政策效果”, 《经济研究》, 第 7 期, 第 47-58 页。 |

| [] |

吕朝凤、黄梅波, 2011, “习惯形成、借贷约束与中国经济周期特征——基于RBC模型的实证分析”, 《金融研究》, 第 9 期, 第 1-13 页。 |

| [] |

刘琳琳, 2015, “亚洲金融危机与美国次贷危机对我国进出口贸易影响的比较实证研究”, 《数量经济研究》, 第 1 期, 第 79-90 页。 |

| [] |

刘喜和, 2012, “我国贸易条件异常波动的内外冲击因素”, 《财经科学》, 第 6 期, 第 105-111 页。DOI:10.3969/j.issn.1000-8306.2012.06.013 |

| [] |

马红霞、舒丽媛, 2018, “中国贸易条件变动趋势分析——基于1993-2017年月度数据的研究”, 《财经理论与实践》, 第 3 期, 第 120-126 页。DOI:10.3969/j.issn.1003-7217.2018.03.018 |

| [] |

裴长洪, 2009, “中国贸易政策调整与出口结构变化分析:2006-2008”, 《经济研究》, 第 4 期, 第 4-16 页。 |

| [] |

孙文莉、丁晓松、伍晓光, 2013, “工资粘性、货币冲击与价格贸易条件”, 《经济研究》, 第 8 期, 第 81-93 页。 |

| [] |

吴浜源、王亮, 2014, “发展中国家贸易条件对经济增长影响的实证研究”, 《国际贸易问题》, 第 3 期, 第 63-71 页。 |

| [] |

王亮、黄斌全、吴浜源, 2014, “贸易条件的变化对中国宏观经济波动的影响——中国2005年7月汇率制度改革前后的比较”, 《经济评论》, 第 5 期, 第 49-59 页。 |

| [] |

王平、钱学锋, 2007, “从贸易条件改善看技术进步的产业政策导向”, 《中国工业经济》, 第 3 期, 第 47-53 页。 |

| [] |

王曦、王茜、陈中飞, 2016, “货币政策预期与通货膨胀管理——基于消息冲击的DSGE分析”, 《经济研究》, 第 2 期, 第 16-29 页。 |

| [] |

王彦伟、宋林, 2018, “差异化货币政策目标的福利影响研究”, 《财经问题研究》, 第 12 期, 第 68-75 页。 |

| [] |

徐海俊、韦林, 2014, “人民币汇率波动对我国出口商品结构的影响”, 《西南金融》, 第 3 期, 第 8-11 页。DOI:10.3969/j.issn.1009-4350.2014.03.002 |

| [] |

余建干、吴冲锋, 2017, “金融冲击、货币政策规则的选择与中国经济波动”, 《系统工程理论与实践》, 第 2 期, 第 273-287 页。 |

| [] |

张建刚、魏蔚, 2018, “贸易条件对经济增长的影响分析——以亚洲发展中国家为例”, 《经济问题》, 第 5 期, 第 1-7 页。 |

| [] |

张庆君, 2010, “人民币升值能否促进我国出口商品结构的改善”, 《国际贸易问题》, 第 6 期, 第 112-120 页。 |

| [] |

张如庆, 2010, “中国对主要贸易伙伴制成品贸易条件的技术结构分解”, 《财经科学》, 第 11 期, 第 93-100 页。 |

| [] |

赵晓梅, 2013, “我国价格贸易条件结构调整问题研究:基于SITC2视角”, 《现代财经》, 第 5 期, 第 112-119 页。 |

| [] |

赵玉敏、郭培兴、王婷, 2002, “总体趋于恶化——中国贸易条件变化趋势分析”, 《国际贸易》, 第 7 期, 第 18-25 页。 |

| [] |

Bleaney M., Greenway D., 2001, "The Impact of Terms of Trade and Real Exchange Volatility on Investment and Growth in Sub-Saharan Africa". Journal of Development Economics, 65(2), 491–500.

|

| [] |

Broda C., 2004, "Terms of Trade and Exchange Rate Regimes in Developing Countries". Journal of International Economics, 63(1), 31–58.

DOI:10.1016/S0022-1996(03)00043-6 |

| [] |

Broda C. M., Tille C., 2003, "Coping with Terms-of-trade Shocks in Developing Countries". Current Issues in Economics and Finance, 9(1), 1–7.

|

| [] |

Calvo, G. A., Izquierdo, A. and Mejia, L. F., 2004, "On the Empirics of Sudden Stops: the Relevance of Balance-sheet Effects", NBER Working Paper, No.w10520.

|

| [] |

Calvo G. A., 1983, "Staggered Prices in a Utility-maximizing Framework". Journal of Monetary Economics, 12(3), 383–398.

DOI:10.1016/0304-3932(83)90060-0 |

| [] |

Christiano L. J., Eichenbaum M., Evans C. L., 2005, "Nominal Rigidities and the Dynamic Effects of a Shock to Monetary Policy". Journal of Political Economy, 113(1), 1–45.

DOI:10.1086/426038 |

| [] |

Eicher T. S, Schubert S. F., Turnovsky S. J., 2008, "Dynamic Effects of Terms of Trade shocks:The Impact on Debt and Growth". Journal of International Money and Finance, 27(6), 876–896.

|

| [] |

Gali J., 2005, "Monetary Policy and Exchange Rate Volatility in a Small Open Economy". Review of Economic Studies, 72(3), 707–734.

|

| [] |

Grimes A., 2006, "A Smooth Ride:Terms of Trade, Volatility and GDP Growth". Journal of Asian Economics, 17(4), 583–600.

|

| [] |

Grune D., Dwyer J., 1996, "Are Terms of Trade Rise Inflationary". Australian Economic Review, 29(2), 211–224.

DOI:10.1111/j.1467-8462.1996.tb00926.x |

| [] |

Korobilis D., 2013, "Assessing the Transmission of Monetary Policy Using Time-varying Parameter Dynamic Factor Models". Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 75(2), 157–179.

DOI:10.1111/j.1468-0084.2011.00687.x |

| [] |

Rabitsch K., 2012, "The Role of Financial Market Structure and the Trade Elasticity for Monetary Policy in Open Economies". Journal of Money, Credit and Banking, 44(4), 603–629.

DOI:10.1111/j.1538-4616.2012.00503.x |

| [] |

Ram R., 2004, "Trends in Eeveloping Countries'Commodity Terms-of-trade Since 1970". Review of Radical Political Economics, 36(2), 241–253.

DOI:10.1177/0486613404264044 |

| [] |

Razin, F., 1995, "The Dynamic Optimizing Approach to the Current Account: Theory and Evidence", NBER Working Paper, No.w4334.

|

| [] |

Schmidt, S., 2018, "Time-consistent Monetary Policy, Terms of Trade Manipulation and Welfare in Open Economies", ECB Working Paper, No.2128.

|

| [] |

Sen P., 1998, "Terms of Trade and Welfare for a Developing Economy with an Imperfectly Competitive Sector". Review of Development Economics, 2(1), 87–93.

DOI:10.1111/1467-9361.00030 |

| [] |

Sarkar P., Singer H. W., 1991, "Manufactured Exports of Developing Countries and Their terms of Trade Since 1965". World Development, 19(4), 333–340.

|