长期以来,中国为了实现经济赶超,过度依赖高能耗和高污染的粗放增长方式导致环境状况不断恶化。这种增长方式既难以持续,环境恶化也降低了人们的生活质量,并导致诸多社会问题。为此,“十九大”将污染防治作为当前中国面临的“三大攻坚战”之一,以实现经济向高质量方向发展。然而,该战略的制定恰逢中国经济下行和企业负担加重,这引起了各界对环境政策利弊得失的讨论。执行严格的环境规制,是增加企业的负担进而阻碍企业研发,还是刺激企业增加研发以实现清洁技术转型,成为环境规制政策能否促进经济向高质量发展转型的关键。对这一问题的研究,具有重要意义。

理论上,环境规制一方面会增加企业负担,不利于企业研发;另一方面也可能产生一种激励作用,促进企业增加研发以实现清洁技术转型,进而摆脱环境规制的影响。这两种力量哪种占主导地位,一直是学术研究和政策制定关注的重要问题。国内外对这一问题进行了大量实证研究,得出的结论却并不一致。这一方面是由于不同研究采用的数据、指标和方法不同(Jeppesen et al., 2002;王班班,2017);另一方面,也是更为重要的是,环境规制对不同类型企业的影响很可能是不同的(Albrizio et al., 2017;刘悦、周默涵,2018)。为此,本文从技术异质性的角度,考察环境规制引起的利润削弱效应和摆脱规制效应共同作用下,不同技术距离异质性企业的研发选择。

相对以往文献,本文的主要创新点是:第一,提出环境规制产生的利润削弱效应和摆脱规制效应共同作用下,异质性企业研发选择不同的观点,丰富了现有环境规制与企业研发的研究。第二,实证上通过构造政策实验,有效克服环境规制的度量困难和内生性问题,得出更可信的结论,也为相关研究提供方法参考。接下来的结构安排如下:第二部分对相关文献进行评述;第三部分构建数理模型推导环境规制对异质性企业研发的影响;第四部分介绍实证模型与数据;第五部分是实证结果分析;最后是结论与政策建议。

二、文献评述关于环境规制与企业研发的文献,主要有两种观点:一种观点认为环境规制增加了企业的成本负担,迫使企业将资源投入非生产性减排当中,导致企业研发投入不足,降低企业生产率和竞争力(Cole and Elliott, 2003;Levinson and Taylor, 2008)。这种观点主要是从静态角度出发,考察了环境规制的直接影响,即环境规制导致的结果将是企业竞争力下降或者向其他地区迁移以规避环境规制,即通常所说的“污染避难所”假说。与之相反的另一种观点则认为环境规制虽然短期可能增加企业负担,可是从长期看,环境规制会倒逼企业进行研发投资以提升生产率。这种激励作用产生的长期影响最终可能超过短期企业负担,实现环境改善和企业竞争力提升的双赢,即通常所说的波特假说(Porter and van der Linde,1995)。Jaffe and Palmer(1997)将波特假说分为三个版本:弱波特假说是严格的环境规制会激励企业研发和创新;而强波特假说则进一步提出环境规制会提高企业生产率;还有一个狭义的波特假说认为规制是否会促进研发和提高生产率与环境规制的种类有关,这种观点提倡灵活的市场化环境规制工具。

波特假说提出以后,国内外出现了大量检验波特假说的实证研究。然而,实证结论却并不一致(Ambec et al., 2013;王班班,2017)。Jaffe and Palmer(1997)、Johnstone et al.(2010)、蒋为(2015)均发现了环境规制有利于创新的证据,彭文斌等(2017)实证发现环境规制对绿色创新有非线性影响;Milani(2017)发现虽然环境规制使污染密集型产业相对其他产业研发支出减少更多,但却使不可移动的产业研发支出增加更多,这反映了创新会作为无法移动的企业配置资源的一种替代方案。相反,Gray and Shadbegian(2003)却发现环境规制导致了企业减少生产性投资,严格的环境规制迫使企业将资源更多投入减排,从而挤出了生产性投资。张彩云、吕越(2018)基于中国专利数据的研究,也发现环境规制抑制企业的研发和创新,并且对于那些研发能力弱的企业,环境规制对其研发的负面影响更大。

导致这些实证研究结论差异的原因,一方面是指标和方法问题。环境规制涵盖的范围很广、难以度量并且与很多经济变量相关。文献中常用的排污费、排放达标率和环境治理投入等指标来代理环境规制具有严重内生性,并且实证中很难找到合适的工具变量,这些问题会影响实证结果的可靠性。Jeppesen et al.(2002)便指出环境规制对企业行为影响的实证研究中,大部分的结论差异来自采用的指标和方法问题。为了克服环境规制的内生性问题,一些研究利用环境政策构造拟自然实验来考察环境规制的影响,例如Becker and Henderson(2000)、Greenstone(2002)基于美国清洁空气法案对达标和未达标地区环境规制差异,来研究环境规制对企业行为的影响;Wu et al.(2017)、Shi and Xu(2018)基于我国“十一五”中央对地方政府分配的主要污染物排放总量控制计划的研究;以及Cai et al.(2016)基于“两控区”政策的研究。这些研究根据某个环境政策对不同地区规制力度差异来构造环境规制变量,可以有效克服环境规制内生性问题,得出更可信的实证结论。

另一方面,也是更为重要的原因是,环境规制政策对企业研发的影响与企业本身的技术有关。相同政策对异质性企业产生不同影响在产业组织、贸易理论和产业集聚等领域都有体现(Aghion et al., 2004, 2009;Baldwin and Okubo, 2006;Aghion et al., 2018)。例如,Aghion et al.(2004)考察市场进入对企业研发的影响时,指出其他企业进入市场会增加市场竞争,使接近技术前沿的在位企业为了摆脱市场竞争而增加研发,而远离技术前沿的在位企业则由于竞争加剧削弱了研发的边际收益而减少研发。环境政策也会产生类似的效应,这为本文提供了分析思路。此外,刘悦、周默涵(2018)在Melitz(2003)异质性企业贸易理论框架下,构建数理模型,考察环境规制对异质性企业研发和生产率的影响。发现在一般均衡下,环境规制带来的成本增加会迫使一部分低生产率企业退出市场,这使得存活企业面临的竞争降低,企业进行研发的边际利润反而增加,环境规制反而导致了高生产率的企业增加研发并提高生产率。实证上,Albrizio et al.(2017)利用OECD国家的跨国数据检验环境规制对异质性企业生产率的影响,发现环境规制有助于接近技术前沿的企业生产率提升,却降低了技术水平落后企业的生产率。以上理论和实证文献可见,环境规制对企业行为的影响,很可能与企业所处的技术水平有关。

尽管这些文献提出了一些有益的理论洞见和实证发现,可是却并未厘清环境政策对异质性企业研发影响的微观理论机制,实证中也缺乏针对中国的实证。为此,本文通过构建一个理论模型,从环境政策产生的利润削弱效应和摆脱规制效应两个方面,理论上分析环境政策对异质性企业研发的影响机制,并进行实证检验,为现有理论和实证研究提供有益的补充。

三、理论模型理论模型建立在Aghion et al.(2004)的基础之上。设定离散的时间t=1,2,…,经济体中的人口数量固定为1,每一时刻消费者只消费一种最终产品Y,这种最终产品由一系列连续的中间产品组合而成,即

| $ Y_{t}=\int_{0}^{1} A_{i t}^{1-\alpha} x_{i t}^{\alpha} d i $ | (1) |

其中,Ait表示i企业在t时刻的生产率,xit表示i企业在t时刻的中间投入数量,系数α介于0到1之间。

中间投入由垄断者按照最终产品作为唯一投入一比一生产出来,中间品生产过程中会产生副产品——污染排放。环境规制政策采取对污染企业征税的方式,令单位产品的税率为τ。将最终产品的价格标准化为1,此时,中间投入品生产企业的利润为:

| $ \pi_{i t}=p_{i t} x_{i t}-(1+\tau) x_{i t} $ | (2) |

令最终产品市场是完全竞争的,则中间投入的价格等于其边际产品价值。根据公式,可以得到:

| $ p_{i t}=\alpha A_{i t}^{1-\alpha} x_{i t}^{\alpha-1} $ | (3) |

根据(2)和(3),由中间投入企业的利润最大化一阶条件可得,中间投入的均衡量:

| $ x_{i t}=(1+\tau)^{\frac{1}{\alpha-1}} \alpha^{\frac{2}{1-\alpha}} A_{i t} $ | (4) |

均衡的企业利润:

| $ \pi_{i t}=(1+\tau)^{\frac{\alpha}{\alpha-1}} \delta A_{i t}, { 其中 }, \delta=(1-\alpha) \alpha^{\frac{1+\alpha}{1-\alpha}} $ | (5) |

可见,不考虑研发的情况下,企业的利润由环境规制和企业本身的生产技术决定。技术水平越高,企业利润越大。而由于∂π/∂τ < 0,环境规制则会降低企业的利润。

异质性企业具有不同的基准生产率。为了简化讨论,设定两种类型的企业:一种是接近技术前沿的高生产率企业h,另一种是远离技术前沿的低生产率企业l。高生产率企业的技术比低生产率企业的技术高一个等级,令Ah=γAl,其中γ>1。企业可以通过创新提升生产率或者研发绿色生产技术来摆脱环境规制。遵循Aghion and Howitt(2008)的设定,创新采取一种阶梯方式的创新,即企业通过研发可以以一定的概率z达到高一级的技术γA,但不可以跨级创新。因此,接近技术前沿的高生产率企业可以通过研发绿色技术来摆脱环境规制对企业利润的负面影响,而远离技术前沿的低生产率的企业想要研发绿色技术则首先需要达到接近技术前沿的高生产率企业的技术水平。为了以概率z成功创新,企业需要投入研发成本。

| $ c_{i t}=\frac{1}{2} c z_{i t}^{2} A_{i t} $ | (6) |

由于∂MC/∂z=∂2c/∂z2>0,随着企业创新概率z的提升,创新的边际成本是递增的。同时,∂MC/∂A=∂2c/∂z∂A>0,技术水平越高则创新的边际成本也越高,即低生产率企业可以借鉴和模仿高生产率企业的技术,其创新边际成本也低于高生产率企业。

对于接近技术前沿的高生产率企业h,若研发成功,则可以摆脱环境规制的限制(即τ=0),此时企业的利润变为δAh;若研发失败,则利润仍为

| $ \prod _{h}=z_{h} \delta A_{h}+\left(1-z_{h}\right)(1+\tau)^{\frac{\alpha}{\alpha-1}} \delta A_{h}-\frac{1}{2} c z_{h}^{2} A_{h} $ | (7) |

由利润最大化一阶条件,可以求出最优研发支出:

| $ z_{h}=\frac{1-(1+\tau)^{\frac{\alpha}{\alpha-1}}}{c} \delta $ | (8) |

由于∂z/∂τ>0,因此,环境规制力度增强会使高生产率企业增加研发支出。之所以出现这种结果,是因为环境规制一方面削弱了企业研发的边际利润(公式(7)中的第2项),不利于企业的研发;另一方面也会刺激企业通过研发而摆脱环境规制的负面影响(公式(7)中的第1项),有利于企业研发。对于高生产率企业而言,这种摆脱规制效应超过利润削弱效应,因此,环境规制力度增强会激励高生产率企业增加研发。

对于远离技术前沿的低生产率企业l,想要研发绿色技术,企业必须首先达到接近技术前沿的高生产率企业的技术水平。若研发成功,其技术可以提升一个等级,利润变为

| $ \prod _{l}=z \gamma(1+\tau)^{\frac{\alpha}{\alpha-1}} \delta A_{l t}+(1-z)(1+\tau)^{\frac{\alpha}{\alpha-1}} \delta A_{l t}-\frac{1}{2} c z^{2} A_{l_{l}} $ | (9) |

由利润最大化一阶条件,可以求出最优研发支出为:

| $ z_{l}=\frac{(1+\tau)^{\frac{\alpha}{\alpha-1}}(\gamma-1)}{c} \delta $ | (10) |

由于∂z/∂τ < 0,因此,环境规制会使企业减少研发支出。这是因为,低生产率企业要进行绿色技术创新首先要达到技术前沿。无论企业是否研发成功,环境规制都会削弱企业的边际利润,利润削弱效应占主导地位。因此,环境规制会使低生产率企业减少研发投入。

根据以上理论分析可见,环境规制对企业研发会产生两种相反的效应:利润削弱效应和摆脱规制效应。对于接近技术前沿的高生产率企业,摆脱规制效应超过利润削弱效应,环境规制增强会刺激企业增加研发以摆脱高规制成本;而对于远离技术前沿的低生产率企业,利润削弱效应占主导地位,环境规制增加由于削弱了企业研发的边际收益,反而会阻碍企业研发。由此我们得到以下理论假说:

假说:严格的环境规制会使接近技术前沿的高生产率企业增加研发,却使远离技术前沿的低生产率企业减少研发。

四、实证模型与数据 (一) 计量模型设定关于环境规制影响的研究,常常受制于指标度量困难和内生性问题。为此,本文参考Wu et al.(2017)、Shi and Xu(2018)的方法,利用“十一五”中央对各省分配的主要污染物排放控制指标作为环境规制的代理变量,来检验环境规制对企业研发的影响。“十一五”设定全国主要污染物排放总量要降低10%①。中央为了保障全国总量控制目标的实现,于2006年进一步将全国的总量控制目标分解到全国31个省市,并于2008年和2010年分别进行中期检查和期末考核。对于没有完成减排目标的省,主要负责官员将会受到严厉处分或者调离岗位。因此,地方政府有激励通过执行更为严格的环境规制来实现减排目标,污染排放控制指标可以作为环境规制的代理变量(Wu et al., 2017)。

① 中央设定的主要污染物排放总量控制计划,要求SO2和COD排放均减少10%。考虑到COD影响的行业主要是污水排放密集型行业,例如化工、造纸等,涉及到的行业面较窄。因此,本文的实证主要采用SO2控制指标代表环境规制力度,用COD排放控制指标作为稳健性检验。

基于时间维度上环境政策存在明确的时间断点,以及省级维度上不同省份的环境规制不同,实证上可以用双重差分模型(DID)对环境规制与企业研发的关系进行识别。同时,如前文所述,环境规制对不同技术企业的影响也不同。高技术企业会进行更多的研发投入;而低技术企业反而减少研发投入,即环境规制对研发的影响随着企业技术水平的变化而变化,该效应可以通过环境规制与企业技术的交乘项识别。

具体来看,构造如下计量模型:

| $ \begin{array}{l} \ln R D_{i c t}=\beta E R_{c} \times { post }_{t}+X_{i c} \gamma+\kappa_{i}+\chi_{c}+v_{t}+\varepsilon_{i c t} \\ \beta=\beta_{1}+\beta_{2} d i s t_{i} \end{array} $ | (11) |

其中,i、c和t分别表示企业、省份和年份。lnRD为企业研发投入的对数,ER为“十一五”期间中央对各省SO2分配的减排比重,代表环境规制力度。post为政策断点,2005年为0,2007年为1。由于《中国工业企业数据库》中只在2005-2007年间有研发投入指标,因此,本文只使用2005年和2007年两年的数据。这里剔除2006年是因为政策发布时间为2006年8月,研发在2006年的变化既包括了政策前效应也包括了政策后效应,故需将其剔除。κi为企业个体效应;χc为城市个体效应,包括ER和其他不随时变的城市特征;νt为时间效应,由于本文的数据只有两期,因此这里的νt等价于post。

交乘项ER×post的系数表示政策实施后,环境规制对企业研发投入的边际影响。若环境规制有利于企业研发,那么应该观察到政策实施后环境规制更严格地区的企业会增加研发投入,即系数β为正,否则为负。考虑到环境规制对企业研发的影响与其技术有关,因此β中包含了代表企业技术距离的dist,即环境规制对研发的边际影响随着企业技术不同而不同。技术距离以全国范围内企业所在行业内生产率最高的企业为技术前沿,该企业与前沿技术企业的生产率差距为技术距离,并标准化到0到1之间。具体计算方法为disti=(TFPmax-TFPi)/(TFPmax-TFPmin)。更接近技术前沿的企业受到环境规制的正面影响更大,那么预期估计系数β2为负数。控制变量为可能影响企业研发投入的随时变的一系列企业和城市因素,具体包括:企业规模、政府补贴、出口情况、企业所在行业竞争程度、市场规模和城市的人力资本水平等,具体见表 1。

| 表 1 主要变量的描述性统计 |

对于模型(11),由于只有两期,可以通过差分消除不随时变的变量,同时也不损失估计有效性。差分后的模型为

| $ \Delta \ln R D_{i c}=\alpha+\beta_{1} E R_{c}+\beta_{2} {dist}_{i} \times E R_{c}+\Delta X_{i c} \gamma+\omega_{i c} $ | (12) |

差分剔除了企业和城市层面不随时变的个体效应,这里α=Δνt为一个常数。模型(12)更直观反应了DID的思路,DID考察的是不同省份实施的环境规制差异是否导致了政策实施后不同省份企业研发的相对变化,这种相对变化即为环境规制的影响。此外,环境规制政策的实施与研发投入之间具有外生性,因此,如果政策实施后研发投入更快变化,则可以认为这种研发投入的变化是环境规制导致的。而这里的β2则反应了相同环境政策对不同技术距离企业影响的差别。

研发投入既包括集约边际上研发投入资金的变化外,还包括广延边际上企业对是否研发的选择。考虑到中国工业企业中大量企业是不进行研发的,实际样本中大量研发投入的观测值为0。为了更全面考察环境规制对企业研发的影响,进一步构造多项Logit模型考察环境规制对企业选择是否研发的影响。定义研发状态R&Dstate,政策前不研发政策后研发为1;政策前后不改变研发情况的为0;政策前研发政策后不研发的为2。令扰动项服从Ι型极值分布,则企业选择状态j的概率。

| $ p\left(y_{i c}=j \mid X_{i c}\right)=p\left(\Delta \pi_{i c j} \geq \Delta \pi_{i c k}, \forall k \neq j\right)=\frac{\exp \left(X_{i c} \beta_{j}\right)}{\sum _{k=1}^{J} X_{i c} \beta_{k}} $ | (13) |

其中,π表示企业研发利润,这里的X向量包括了所有控制变量,系数向量β随状态变化而变化。该模型可以通过极大似然估计得到不同状态下的各个参数值。

(二) 指标和数据采矿业,电力、燃气和水的供应业与制造业生产的产品和技术差别较大,为此本文将研究对象限定在两位数制造业企业中,选取的是2005和2007年中国工业企业数据库中的国有及规模以上制造业企业数据。对于工业企业数据库中存在的跨期匹配和指标异常问题,参考了(Brandt et al., 2012, 2014)的匹配方法对数据进行两期和三期的跨期匹配。参考聂辉华等(2012)、杨汝岱(2015)的方法,剔除销售收益小于500万和全部就业人数小于8人,剔除一些指标异常的样本。

此外,计算企业生产率需要用到企业的固定资产和增加值等数据。工业企业数据库中的固定资产是原价,不可以直接使用, 本文也同样参考Brandt等人的方法。首先以两位数行业中固定资产原价的增长率来估算历年企业的固定资产原价,进而计算历年的企业投资并折算为1998年为基期的实际值,然后用永续盘存法计算各年企业固定资产净值。增加值的计算按照公式:工业增加值=工业总产值-工业中间投入合计+增值税。先利用工业品出厂价格指数和2002年投入产出表计算工业总产值和工业中间投入的价格指数,将其折算为1998年为基期实际值,增值税用GDP缩减指数折算,然后代入以上公式计算出工业增加值。得到工业增加值的实际值、固定资产净值的实际值和就业人数后, 本文利用OP方法计算企业的生产率,以纠正可能存在的同时性偏差和样本选择偏差。考虑到各个行业的技术差别较大,参考杨汝岱(2015)的方法,对企业生产率的估计是分两位数行业分别估计,得出行业特定的资本和劳动产出弹性,然后计算全要素生产率。

其他变量包括研发投入、补贴收入、出口交货值等数据均以GDP缩减指数折算为实际值。为了避免异常观测值对计算技术距离的影响,剔除了TFP首尾各0.5百分位共计1%的样本。主要变量的含义和描述性统计见表 1。

五、实证结果分析 (一) 环境规制对异质性企业研发的影响对(12)和(13)进行估计,以考察环境规制对企业研发的影响。包括持续研发的企业在研发投入资金上的变化,以及企业对跨期是否研发的选择。首先考察集约边际上,环境规制对持续研发企业研发投入变化的影响。表 2列出了回归结果。第1列仅加入环境规制时,回归系数为0.819且显著。这意味着总体上看,中央分配给地方政府的SO2减排比重越高,企业研发投入增长越多,即环境规制力度的增强有助于企业增加研发投入。第2列进一步加入环境规制与企业技术距离的交乘项,发现该交乘项的系数显著为负数,且此时的主项和交乘项的显著性都有较大的提升。这表明环境规制对不同技术企业研发的影响并不相同,而是随着企业技术水平提高而增加。对于接近技术前沿的企业,环境规制有助于促进企业增加研发投入,随着技术距离的增加,环境规制对研发的促进作用减弱,并最终逆转为负面影响。

| 表 2 环境规制对企业研发的影响(集约边际) |

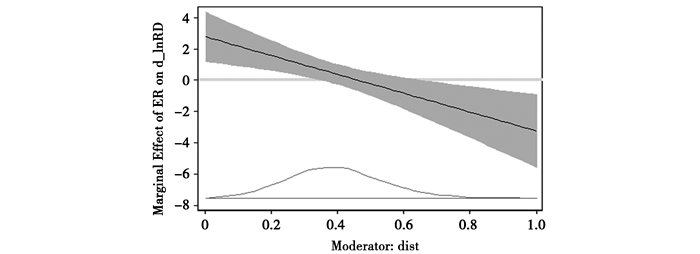

代表环境规制对企业研发异质性效应的ER×dist,在第3列加入其他控制变量后仍然是显著的。环境规制对异质性企业研发的边际效应,根据方程(12),可以通过以下公式得到。

| $ \frac{\partial \Delta \ln R D_{i c}}{\partial E R_{c}}=\beta_{1}+\beta_{2} d i s t_{i} $ | (14) |

该公式意味着边际效应与企业技术有关。为进一步量化测算出该边际效应与企业技术距离的关系,本文测算并绘出边际影响的变化曲线及置信区间(见图 1)。图中实线为不同技术距离下边际效应的估计值,阴影区域为5%的置信期间。可以清晰看出,当企业距离技术前沿较近时,该边际效应为正;随着技术距离增加,边际效应逐步减少。在技术距离为0.43左右时出现了逆转,即对于技术距离超过0.43的企业,环境规制反而会阻碍研发。根据企业技术距离的分布(图中靠近横轴的曲线),测算出边际效应为正的企业数量约占企业总量的62%。由此可见,环境规制对大部分企业的研发是有正向影响的,而少部分技术水平低的企业则会减少研发,这一定程度上支持了弱波特假说。对于这种不同影响则是由于面临环境规制,异质性企业面临的利润削弱效应和摆脱规制效应不同引起的。对于接近技术前沿的高生产率企业,摆脱规制效应超过利润削弱效应,企业会通过研发而摆脱环境规制成本;而对于远离技术前沿的低生产率企业,利润削弱效应占主导,环境规制增加反而由于削弱了研发的边际收益不利于企业研发。

|

图 1 环境规制对不同技术距离企业研发投入的边际影响 注:图中实线为测算的环境规制对研发投入影响的边际效应,阴影区域为95%的置信区间,横轴处的曲线为不同技术距离企业数量的分布曲线。 |

其他控制变量中,代表企业规模的全部从业人员人数的估计系数显著为正,意味着大企业更倾向研发。出口企业和补贴企业会进行更多的研发,资本密集型企业也倾向进行更多的研发。而代表行业层面竞争程度的HHI指数并不显著,本文并未发现竞争对企业研发的影响。地区层面代表市场规模的地区生产总值,以及代表地区人力资本禀赋的平均受教育年限的估计系数也不显著,这些地区层面的因素也不影响企业研发投入。

以《中国工业企业数据库》中的数据看,大部分企业是无研发投入的。为了更全面考察环境规制对企业研发的影响,本文进一步实证环境规制对广延边际上企业选择是否研发的影响。表 3用多项Logit模型估计了环境规制对企业跨期是否研发的影响。以企业不改变研发(两期都不研发或都研发)为基准对照组,第1列的研发状态变量为环境政策前不研发政策后研发,即进入研发;第2列为政策前研发政策后不研发,即退出研发。第1列表明,环境规制虽然总体上对于进入研发无显著影响,但随着技术距离增加,会降低企业进入研发的概率。即环境规制使低生产率企业进入研发的概率相对高生产率企业更低。第2列表明,环境规制降低了退出研发的概率,并且随着技术距离增加,退出研发概率增加。即环境规制使低生产率企业相对高生产率企业更容易退出研发。从广延边际上环境规制对企业选择是否研发的估计结果看,和集约边际上的结论基本一致。环境规制都是更有利于接近技术前沿的高生产率企业研发,而不利于远离技术前沿的低生产率企业研发。

| 表 3 环境规制对企业研发的影响(广延边际) |

对于研究结论的稳健性,本文考察以下可能影响估计结果的方面:第一,同期其他事件的影响。如果环境规制政策同期也发生其他事件,那么企业研发的变化可能是受到其他事件的影响,而非环境政策本身。对于2006年中央对地方政府分配的SO2控制计划,同期发生的主要事件有2008年北京奥运会前期准备和增值税改革。为了奥运会顺利举办,北京及北京周边的天津和河北对污染企业进行了严格整治,这可能使得这些地区的企业行为并非来自“十一五”中的环境政策而是奥运会的影响。为此,表 4的第1列从样本中剔除北京、河北和天津的数据,重新进行回归,发现估计结果并无太大变化。对于2005年左右实行的增值税改革允许试点地区从税基中抵扣购买的固定资产,该项改革增加了投资并会对资产比重高的企业带来更大影响,为此参考Shi and Xu(2018),在第2列加入企业固定资产控制这种异质性影响,发现回归结果也没有明显变化。

| 表 4 环境规制对企业研发的影响(稳健性检验) |

第二,除了环境规制会对企业研发投入有异质性影响外,行业竞争程度、市场规模等均可能对不同生产率企业有异质性影响。Aghion et al.(2009)指出市场竞争导致高生产率企业为摆脱竞争而增加研发,但却减少低生产率企业研发的边际收益,阻碍低生产率企业研发。市场规模增加,也会对不同生产率企业的研发边际收益带来不同影响(Aghion et al., 2018)。如果遗漏这些因素,一方面会带来异方差,另一方面如果竞争和市场规模与环境规制相关的话,则会带来内生性问题。为此,有必要对其加以控制。第3列加入代表竞争的HHI指数与技术距离的交乘项,以及代表市场规模的地区生产总值与技术距离的交乘项,回归中发现这两个交乘项的系数均不显著,而环境规制与技术距离交乘项系数并未受到大的影响,这排除了竞争和市场规模可能对实证结果带来的干扰。

第三,是环境规制指标的非随机问题。中央对地方政府分配的SO2减排指标可能是非随机的。中央对各省确定的SO2减排指标参考了地方经济发展水平、污染物消减能力等。总体来看,发达省份要比欠发达省份减排的标准更高。如果这种减排的分配非随机,那么可能存在遗漏变量导致的内生性问题,即企业研发的变化可能是其他因素导致的而非环境规制。为此,本文首先将中央分配给各省的减排指标对各省的主要经济参数进行回归,发现人均地区生产总值、产业结构和各省的地理区位对减排目标有显著影响①;其次,将这些影响减排指标的经济变量加入的回归中进行控制。第4列列出了回归结果,发现人均地区生产总值对企业研发有正向影响,也仅在10%的水平上显著,第二产业比重则不显著。此外,加入这些变量也并未影响环境规制与技术距离交乘项系数的显著性。因此,中央对各省SO2排放指标确定即使非随机,也不影响本文的结论。

① 为节约篇幅,正文中未报告该回归结果。后面的回归中,各省地理区位由于不随时变,在差分中自动消除,这里只加入随时变的人均地区生产总值、第二产业比重。

第四,样本选择问题。虽然实证中既考察了研发的集约边际,同时也考察了研发的广延边际。可是对于集约边际的回归中,样本中只包括了两期都有研发行为的企业,这会引起典型的样本选择问题,即回归中样本是非随机的。为了克服样本选择问题,本文采用MLE法来处理样本选择偏差。回归结果见表 4的第5列,为节约篇幅,只报告了第2阶段的回归结果。LR检验拒绝零假设ρ=0,即存在样本选择问题,应该使用样本选择模型。主项和交乘项的回归系数略有减少,但仍都十分显著。因此,虽然不同技术距离的企业在研发选择上有差别,可是纠正样本选择问题后,以上实证结论仍然成立。环境规制有利于接近技术前沿的高生产率企业研发,阻碍远离技术前沿的低生产率企业的研发。

第五,采取替代性环境规制指标。“十一五”中央对地方划定的主要污染物排放总量控制计划中,除了包含SO 2减排指标外,还包含COD减排指标。表 5以COD排放指标作为环境规制力度,重复表 2的回归结果。发现不管是环境规制对于集约边际上研发投入资金的影响,还是对广延边际上选择是否研发的影响,回归系数和显著性均没有太大变化。

| 表 5 环境规制对企业研发的影响(采用COD指标) |

第六,选择性执法问题。地方政府如果在环境政策执法中存在选择性,即对不同技术企业执行不同的环境规制力度,那么企业研发的不同可能是由于选择性执法导致的。虽然本文并不能够排除选择性执法的可能性,但选择性执法却并不会影响本文的主要结论。因为选择性执法如果是对不同技术水平企业执行不同的环境规制力度,那么不管环境规制有利于研发还是不利于研发,都只会导致不同技术水平企业研发增加或减少的程度不同,却不会导致不同技术企业有些增加研发而有些减少研发。因此,选择性执法并不会影响本文的主要结论。

第七,安慰剂检验。为了进一步检验实证结果的稳健性,将环境规制变量和技术距离变量打乱,重新随机分配给各个省份和企业。即各个省份的SO2排放总量控制指标随机重新匹配给各个省份,各个企业的TFP随机重新匹配给各个企业,重复表 2和表 3的回归。表 6列出了回归结果。当随机匹配核心解释变量后,交乘项的系数在各列中均不显著,即随机的匹配并不会带来和前面同样的结果。环境规制变量ER除在第3列的结果中显著之外,其他各列中均不显著。第3列环境规制的系数之所以显著,可能是因为绝大部分省份的SO2排放总量控制指标都大于0,即使随机匹配,只要环境规制会增加企业退出研发的概率,该系数也仍然是显著的。

| 表 6 环境规制对企业研发的影响(随机匹配的SO2排放和技术距离) |

除了技术差异外,环境规制对不同所有权类型的企业可能具有不同的影响。国有企业与地方政府关系密切,往往存在一定的政企关联和更强的讨价还价能力。这使得相对于私营企业,政府在进行环境规制时会弱化对国有企业的规制力度(Wang et al., 2003)。对于外资企业,一方面,其生产技术相对内资企业要高,更容易应对环境规制,环境规制对其影响可能是比较有限的;另一方面,一些文献中认为外资企业进入中国一定程度上是为了规避本国的环境规制,即“污染避难所”假说。依据该理论,中国实行更严格环境规制将对外资企业影响较大,但对于企业研发的影响仍不能确定。

为了考察环境规制对不同类型企业研发的影响,将企业分为国有企业、外资企业和内资私营企业三种类型,进行分样本回归。表 7列出了估计结果,发现在国有企业和外资企业的分组中,环境规制和技术距离的交乘项的估计系数虽然为负数,可是在统计上并不显著并且系数也相对较小。而对于内资私营企业,交乘项系数高达4.9,且该效应非常显著。由此可见,环境规制对企业研发的异质性影响仅在内资私营企业中存在,而在外资和国有企业中并不显著。

| 表 7 环境规制对企业研发的影响(分企业类型) |

中国地区发展不平衡,东部地区经济发展水平较高,集聚了大量的高技术企业,这些企业研发的概率和研发投入经费都较高。同时,东部地区也有很多技术水平较低的企业和污染密集型企业。中西部地区则高技术企业相对较少,技术水平较低的企业和污染密集型企业相对较多,这些企业大部分是不进行研发的。然而,不管是东部的企业还是中西部的企业,都是在全国统一的市场中竞争。因此,如果环境规制是有助于高技术企业研发而不利于低技术企业研发,那么这种异质性应该在东部地区更明显。而中西部则会由于高技术企业缺乏,低技术企业比重高,环境规制对于大部分企业是不利的,或者正负效应抵消而不存在明显影响。

为了对此进行检验,将样本按照各省所属地区分为东部、中部和西部,进行分样本回归。表 8的第1-3列列出关键变量的估计系数,其中东部地区环境规制和技术距离的交乘项系数显著为负数,而中部和西部交乘项系数并不显著。表明环境规制对企业研发的异质性影响仅在东部地区存在。

| 表 8 环境规制对企业研发的影响(分地区和分行业) |

此外,环境规制对企业研发的影响可能与行业污染水平相关。高污染行业的企业由于排放更多,同样的环境规制对其影响更大。为了考察这种差异,同时也是对本文结论的另一个稳健性检验。本文计算了各个制造业两位数行业的SO2排放占增加值比重,用来表示排放密集度。按照排放密集度将前50%的行业作为SO2排放密集型行业,后50%的行业作为非SO2排放密集型行业,进行分样本回归。表 8的第5-6列列出了关键变量的估计系数和显著性,在SO2排放密集型行业和非密集型行业中,环境规制与技术距离的估计系数都是显著的,其中在密集型行业中该系数的绝对值要远大于非密集型行业。这表明,环境规制对企业研发的异质性影响在SO2排放密集型行业中更明显。

六、结论与政策建议环境规制政策一方面削弱了企业研发的边际收益,不利于研发;另一方面也会刺激企业增加研发以摆脱环境规制。这两种效应不同技术企业中的差异导致了异质性企业截然不同的研发选择。本文首先构建了一个理论模型,推导出环境规制对不同技术企业研发有不同影响。对于技术前沿企业,摆脱规制效应超过利润削弱效应,企业会增加研发以摆脱规制;而对于远离技术前沿的企业,利润削弱效应占主导地位,企业反而因研发边际收益降低而减少研发。进一步利用环境规制的政策实验和微观工业企业数据进行实证,也验证了该观点。环境规制有助于高技术企业研发,但随着技术距离增加这种促进效应逐步减弱,最终逆转为不利于低技术企业研发。环境规制对研发的这种异质性影响,不仅体现在集约边际上企业研发投入的增量上,还体现在广延边际上企业对是否研发的选择上。此外,环境规制对企业研发的异质性影响主要存在于国内私营企业、东部地区和污染密集型行业中。

考虑到环境规制促进研发的企业占总企业数量的62%,这总体上支持环境规制有利于研发的弱波特假说。然而,也需要重视环境政策对异质性企业的不同影响。政策制定者在制定环境规制政策时需采取合理的政策工具,以弱化对低效率企业的负面激励。具体来看:第一,科学设计环境政策工具,不同企业受环境政策的影响不同,因此环境政策设计时要考虑到低效率企业面临的更大负担。通过对不同企业执行不同的规制力度,可以减弱对低效率企业的负面研发激励。第二,根据不同政策之间的互补性,设计环境政策体系。环境规制带来的异质性影响可以通过差异化研发补贴来对冲负面影响,通过对低效率企业绿色研发给与补贴,增加绿色技术研发的收益,激励低效率企业选择绿色技术创新。第三,为企业研发提供平台和环境,中小企业和低技术企业信息获取成本和研发成本高,企业研发选择既取决于研发的收益也取决于研发的成本,政府通过清洁技术推广、信息和各种服务支持等方式,可以降低企业研发成本,激励企业研发创新。

| [] |

蒋为, 2015, “环境规制是否影响了中国制造业企业研发创新?——基于微观数据的实证研究”, 《财经研究》, 第 2 期, 第 76-87 页。 |

| [] |

刘悦、周默涵, 2018, “环境规制是否会妨碍企业竞争力:基于异质性企业的理论分析”, 《世界经济》, 第 4 期, 第 150-167 页。 |

| [] |

聂辉华、江艇、杨汝岱, 2012, “中国工业企业数据库的使用现状和潜在问题”, 《世界经济》, 第 5 期, 第 142-158 页。 |

| [] |

彭文斌、程芳芳、路江林, 2017, “环境规制对省域绿色创新效率的门槛效应研究”, 《南方经济》, 第 9 期, 第 73-84 页。 |

| [] |

王班班, 2017, “环境政策与技术创新研究述评”, 《经济评论》, 第 4 期, 第 131-148 页。 |

| [] |

杨汝岱, 2015, “中国制造业企业全要素生产率研究”, 《经济研究》, 第 2 期, 第 61-74 页。 |

| [] |

张彩云、吕越, 2018, “绿色生产规制与企业研发创新——影响及机制研究”, 《经济管理》, 第 1 期, 第 71-91 页。 |

| [] |

徐成龙、庄贵阳, 2020, “基于环境规制的环渤海地区工业集聚对生态效率的时空影响”, 《经济经纬》, 第 3 期, 第 11-19 页。 |

| [] |

Aghion, P., A. Bergeaud, M. Lequien, M. J. Melitz, 2018, "The Impact of Exports on Innovation: Theory and Evidence", NBER Working Paper, No.24600.

|

| [] |

Aghion P., Howitt P. W., 2008, The Economics of Growth, Cambridge: MIT press.

|

| [] |

Aghion P., Blundell R., Griffith R., Howitt P., Prantl S., 2004, "Entry and Productivity Growth:Evidence from Microlevel Panel Data". Journal of the European Economic Association, 2(2-3), 265–276.

|

| [] |

Aghion P., Blundell R., Griffith R., Howitt P., Prantl S., 2009, "The Effects of Entry on Incumbent Innovation and Productivity". Review of Economics and Statistics, 91(1), 20–32.

|

| [] |

Albrizio S., Kozluk T., Zipperer V., 2017, "Environmental Policies and Productivity Growth:Evidence Across Industries and Firms". Journal of Environmental Economics and Management, 81, 209–226.

|

| [] |

Ambec S., Cohen M. A., Elgie S., Lanoie P., 2013, "The Porter Hypothesis at 20:Can Environmental Regulation Enhance Innovation and Competitiveness?". Review of Environmental Economics and Policy, 7(1), 2–22.

|

| [] |

Baldwin R.E., Okubo T., 2006, "Heterogeneous Firms, Agglomeration and Economic Geography:Spatial Selection and Sorting". Journal of Economic Geography, 6(3), 323–346.

|

| [] |

Becker R., Henderson V., 2000, "Effects of Air Quality Regulations on Polluting Industries". Journal of Political Economy, 108(2), 379–421.

|

| [] |

Brandt L., Van Biesebroeck J., Zhang Y., 2012, "Creative Accounting or Creative Destruction? Firm-Level Productivity Growth in Chinese Manufacturing". Journal of Development Economics, 97(2), 339–351.

|

| [] |

Brandt L., Van Biesebroeck J., Zhang Y., 2014, "Challenges of Working with the Chinese NBS Firm-Level Data". China Economic Review, 30, 339–352.

|

| [] |

Cai X., Lu Y., Wu M., Yu L., 2016, "Does Environmental Regulation Drive away Inbound Foreign Direct Investment? Evidence From a Quasi-Natural Experiment in China". Journal of Development Economics, 123, 73–85.

|

| [] |

Cole M. A., Elliott R. J. R., 2003, "Determining the Trade-Environment Composition Effect:The Role of Capital, Labor and Environmental Regulations". Journal of Environmental Economics and Management, 46(3), 363–383.

|

| [] |

Gray W. B., Shadbegian R. J., 2003, "Environmental Regulation, Investment Timing, and Technology Choice". Journal of Industrial Economics, 46(2), 235–256.

|

| [] |

Greenstone M., 2002, "The Impacts of Environmental Regulations on Industrial Activity:Evidence from the 1970 and 1977 Clean Air Act Amendments and the Census of Manufactures". Journal of Political Economy, 110(6), 1175–1219.

|

| [] |

Jaffe A. B., Palmer K., 1997, "Environmental Regulation and Innovation:A Panel Data Study". Review of Economics and Statistics, 79(4), 610–619.

|

| [] |

Jeppesen T., List J., Folmer H., 2002, "Environmental Regulations and New Plant Location Decisions:Evidence from a Meta-Analysis". Journal of Regional Science, 42(1), 19–49.

|

| [] |

Johnstone N., Hai I., Popp D., 2010, "Renewable Energy Policies and Technological Innovation:Evidence Based on Patent Counts". Environmental and Resource Economics, 45(1), 133–155.

|

| [] |

Levinson A., Taylor M. S., 2008, "Unmasking the Pollution Haven Effect". International Economic Review, 49(1), 223–254.

|

| [] |

Melitz M. J., 2003, "The Impact of Trade on Intra-Industry Reallocations and Aggregate Industry Productivity". Econometrica, 71(6), 1695–1725.

|

| [] |

Milani S., 2017, "The Impact of Environmental Policy Stringency on Industrial R & D Conditional on Pollution Intensity and Relocation Costs". Environmental and Resource Economics, 68(3), 595–620.

|

| [] |

Porter M. E., van der Linde C., 1995, "Toward a New Conception of the Environment-Competitiveness Relationship". Journal of Economic Perspectives, 9(4), 97–118.

|

| [] |

Shi X., Xu Z., 2018, "Environmental Regulation and Firm Exports:Evidence from the eleventh Five-Year Plan in China". Journal of Environmental Economics and Management, 89, 187–200.

|

| [] |

Wang H., Mamingi N., Laplante B., Dasgupta S., 2003, "Incomplete Enforcement of Pollution Regulation:Bargaining Power of Chinese Factories". Environmental and Resource Economics, 24(3), 245–262.

|

| [] |

Wu H., Guo H., Zhang B., Bu M., 2017, "Westward Movement of New Polluting Firms in China:Pollution Reduction Mandates and Location Choice". Journal of Comparative Economics, 45(1), 119–138.

|