在全球贸易摩擦加剧升级、贸易保护主义抬头以及国内人力资本和全要素生产率增速双重下降的背景下(白重恩、张琼,2014),中国经济的持续高质量发展越来越需要借助国内市场的统一以充分发挥大国的规模经济优势(陆铭、陈钊,2009)。尽管目前关于中国市场是趋于整合还是分割在加剧的问题尚无统一的意见,但都不否认中国经济增长存在着明显的“以邻为壑”特征(银温泉、才婉茹,2001)。区域一体化能通过逐步打破、消除地方市场分割(徐现祥、李郇,2005),允许生产要素自由充分地跨地区再配置,在城市间形成有效的分工体系,从而促进经济增长。区域一体化对实现中国经济持续发展的重要性正为政府和学术界所关注。

随着中国由“行政区经济”向“一体化经济”稳步推进,近年来长三角、珠三角地区以及众多单一城市都已先后经历了扩容提质的过程。区域扩容是指在原有区域领域基础上,区域间个体选择以联合或扩展的方式使区域领域再次扩大,其目的是希望通过打破原位地区与新进地区之间的市场和行政壁垒,加强市场联系,形成合理的分工格局,达到1+1>2的效果(徐现祥、李郇,2005)。一般而言,区域扩容由区域经济增长极向外围扩展,其产生的影响可针对新进地区、原位地区以及整体地区。然而,与原位地区相比,新进地区的经济发展水平相对更低,尽管加入区域后能够享受更广范围的分工效应和规模经济效应从而促进地区的经济增长,但扩容也有可能加快新进地区的生产要素向原位地区转移的速度,即原位地区对新进地区的回流效应超过扩散效应,从而不利于新进地区的经济增长(刘乃全、吴友,2017),导致区域整体竞争力未能如预期有所提升。扩容后新进地区能否获得更好的发展,直接影响到原位地区的经济利益,也关系到地区后续的扩容速度(王全忠、彭长生,2018)。因此,区域扩容能否促进新进地区的经济增长、扩容后如何影响新进地区的经济增长等相关重要问题,亟待探讨与解答。

珠江三角洲城市群(以下简称珠三角)是我国人口集聚最多、创新能力最强、综合实力最强的三大城市群之一。与其他城市群不同,地处同一省份的珠三角城市群范围经历稳步扩容的过程。1994年10月,广东省委在七届三次全会上提出建设珠江三角洲经济区,“珠三角”概念首次正式提出。之后广东着手编制全国首个城市群发展规划,即《珠江三角洲经济区城市群规划》,此时珠三角范围包括广州、深圳、佛山、东莞、中山、珠海、江门共7个城市以及肇庆与惠州市小部分地区。2008年国务院下发《珠江三角洲地区改革发展规划纲要(2008-2020)》(以下简称《纲要》),正式认定肇庆与惠州市新进加入珠三角,珠三角扩容至9个城市,其区域一体化战略正式上升为国家战略。首次扩容后,围绕着基础设施、产业布局、城乡规划及公共服务等领域,各级政府均出台指导文件及实施相应政策以推进一体化:2010年《珠江三角洲产业布局一体化规划(2009-2020年》发布,规划中详细统筹区域内产业发展规划、定位和重点,提出将珠三角建设成为核心竞争力强、高端产业集聚的现代产业示范区的目标;2015年,珠三角国家自主创新示范区正式获得国务院批复,珠三角将建设成我国开放创新先行区与国际一流的创新创业中心。珠三角扩容后,肇庆与惠州市加快制定当年度市级重点工作任务文件,涉及要素市场壁垒的破除、产品市场的对接统一、产业的分工布局与产业转移等方面。伴随泛珠江三角洲地区的稳步发展以及粤港澳大湾区城市群的规划布局,未来珠三角城市间将走向更深的有机融合,助力中国经济增长。因此,珠三角作为我国经济增长引擎之一,扩容对新进城市的经济增长效应问题值得探讨。

基于此,本文提出了区域扩容对新进地区经济增长的主要影响机制,以2008年珠三角城市群扩容为研究对象,运用合成控制法实证分析区域扩容对新进地区的经济增长效应,并结合数据结果检验影响机制。本文研究贡献主要体现在:(1)聚焦区域扩容对新进地区长短期内经济发展的不同影响,为其他地区融入粤港澳大湾区提供针对性建议; (2)将区域扩容事件与扩散—回流效应理论联系在一起,构建包含市场联系与产业分工因素的机制解释框架,呈现新进地区的增长的动态变化;(3)立足珠三角城市群发展的实践,运用合成控制法详细分析珠三角城市群扩容对新进地区的个体影响,为推动区域一体化提供实践依据。

本文余下部分的结构安排如下:第二部分为文献综述与理论框架,第三部分为研究设计,主要包括研究方法、变量选择与数据来源说明,第四部分为实证过程分析,第五部分为影响机制的验证,最后为结论与政策启示。

二、文献综述与理论框架 (一) 文献综述首先,针对区域扩容对地区经济增长效应的研究,国外已有研究主要关注欧盟扩容对整体地区经济增长的影响以及横向比较新进地区与原位地区的经济增长效应的差异性(Halkos and Tzeremes, 2009;Elsner,2013),总体上都认为欧盟扩容促进了整体和新进地区的经济增长,但对原位地区的经济影响并没有达成共识。在国内,研究对象主要可分为城市扩容和城市群扩容两类。对于城市扩容,学者们主要是考察“撤县(市)建区”对行政区的影响, 基本认为撤县设区能促进区域经济增长(王贤彬、谢小平,2012;唐为、王媛,2015);而对于城市群扩容,国内学者主要针对长三角扩容展开研究,如刘乃全、吴友(2017)运用合成控制法分析2010年长三角城市群扩容对区域经济增长影响,发现扩容都促进了整体地区、新进城市、原有城市的经济增长,并且对新进城市的经济增长促进效应比原位城市更加明显;王全忠、彭长生(2018)也以长三角为例,但更关注长三角城市群对周边城市的影响,通过构建空间计量模型对1997-2014年长三角城市群的34个地级市研究后,发现加入城市群对周边城市的经济增长的拉动效应不及预期。仅有小部分学者如周天芸、黄亮(2012)、赵渺希等(2015)、毛艳华、杨思维(2017)关注珠三角扩容,但仍处于经济效应的理论阐述与定性分析阶段,且结论存在平均化倾向。

其次,针对扩容对经济增长的内在作用机制的研究,国外学者分别从降低交易成本(Murphy,2006;Halkos and Tzeremes, 2009)、加快人员流动(Braakmann and Vogel, 2011;Brakman et al., 2012;Elsner,2013;Ivlevs,2013)与促进区域共同治理(Dahlman,2004;Xheneti et al., 2012)等方面分析欧盟扩容对地区经济增长的影响机理;国内学者侯赟慧等(2009)、刘曙华、沈玉芳(2010)、吴俊、杨青(2015)分别从社会网络、企业跨区联系、边界效应等角度分析了影响机制。刘乃全、吴友(2017)则从产业分工机制、市场统一机制、经济联系机制三个方面对长三角扩容对地区的经济增长的作用机制进行了实证检验,发现扩容通过前两种机制促进了整体、原有城市以及新进城市的经济增长,但扩容也会对新进城市的生产要素产生虹吸效应,从而在一定程度上不利于新进城市的经济增长。

通过对文献的梳理及回顾可知,国内外学者们对区域扩容的经济增长效应与影响机理的研究已取得了一定的进展,但也存在以下不足之处:(1)针对区域扩容对新进地区产生增长效应的原因,目前学界结合要素集聚、产业联系等因素分析,缺少系统的解释框架。此外,由于结论缺少短期内存在负向效应的关注,因此对增长效应的动态变化也有待解释。提出较为合理的机制框架更有助于认识区域扩容所带来增长效应的一般规律。(2)已有研究多以欧盟、长三角城市群以及城市扩容为研究对象,而对中国其他区域如珠三角地区的关注甚少。长三角、珠三角二者的发展条件和水平存在差异(张涛、张若雪,2009),长三角的经验规律是否适用于珠三角地区,粤港澳大湾区在建设中未来是否应纳入更多的城市,以及纳入的新城市如何更快融入一体化发展,均值得研究。(3)合成控制法应用在区域扩容经济增长效应的定量研究仍较少。目前研究主要采用双重差分法研究扩容对整体地区、原位地区及新进地区的经济影响。双重差分法研究主要针对整体效应大小,难以展现新进地区短期内可能面对的负面冲击,而合成控制法的优势恰在于可针对每个处理组地区进行逐个分析,从而为度过扩容的阵痛期提供更为针对性的意见。

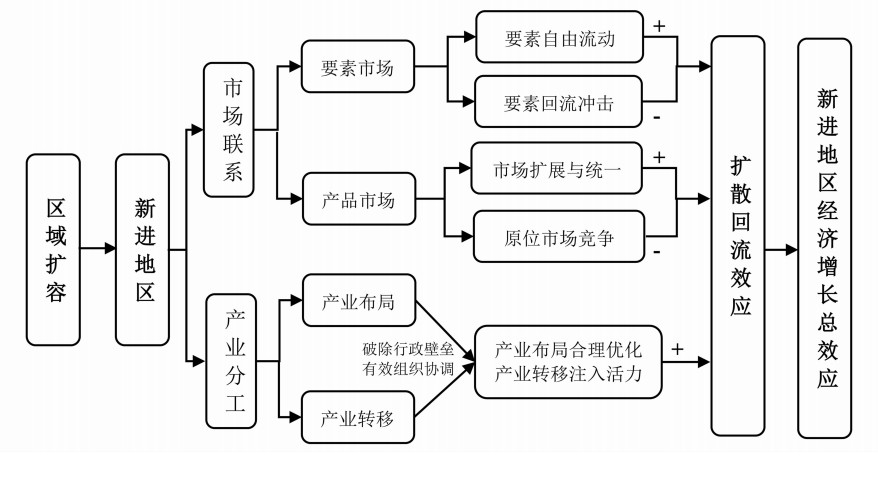

(二) 理论框架明晰区域扩容对新进地区产生增长效应的影响机制,将对推动区域一体化产生重要意义。本文基于扩散——回流效应理论,分析区域扩容对新进地区的影响路径以及动态变化,图 1描述了主要的理论机制框架。

|

图 1 区域扩容对新进地区经济增长影响机制图 |

扩散—回流效应最初应用于分析中心和外围区域间的相互依存关系,强调扩散与回流效应的并存影响(Myrdar,1957;Hirschman,1958)。回流效应是指中心地区的经济增长对外围地区的不利影响,而扩散效应则强调有利影响。扩容前,原位地区与新进地区在空间上表现为典型的中心——外围模式,因此其空间相互作用也即为扩散—回流效应。区域扩容打破了地区原有行政壁垒,促进了地区要素流动与产业合理分工,加速了地区间扩散—回流效应,从而实现区域一体化的最终目标(柯善咨,2010;韩纪江,2014)。

市场联系与产业分工是区域扩容后扩散—回流效应加速的重要驱动,也是新进地区产生增长效应的主要原因。首先,市场联系渠道体现在产品市场和要素市场两个方面(邹卫星、周立群,2010;王全忠、彭长生,2018)。(1)要素市场中,扩容后由于打破行政界线,交通基础设施的联通完善使得原位地区劳动力、自然资源、资本、创新等要素更方便辐射到新进地区,加速其扩散效应;同时,由于打破行政藩篱,原位地区对新进地区生产要素的虹吸加速,要素流失冲击加速其回流效应。(2)产品市场中,扩容也驱使产品市场范围扩展,产品整体市场形成,将促进新进地区经济增长;此外,新进地区产品市场也将面临原位地区市场的竞争压力,产品市场原有份额的流失加速新进地区的回流效应(Ke and Feser, 2010)。其次,产业分工将加速新进地区的扩散效应。在扩容之前,由于行政区经济的存在,各地区产业缺乏统筹,竞争激烈且同构化严重。在区域扩容后协调推进地区整体产业发展的指引下,各地区将结合自身地区优势布局产业,产业布局将更加合理。与此同时,扩容为产业空间转移提供便利,原位发达地区产业得到优化升级,新进地区经济发展注入新活力,形成整体双赢效果。然而,扩散效应有赖于各级政府破除行政壁垒及有效的协调组织(Hirschman,1958),否则在激烈的地级市非合作博弈背景下,同质化产业竞争仍旧持续,产业合理布局将成为一纸空谈;此外,产业转移也可能因设施不配套或水土不服的现象发挥作用不佳,这均将影响着新进地区经济增长的影响效果。因此,市场联系及产业分工对新进地区的扩散—回流影响,汇总形成经济增长的最终效应体现。

进一步的,扩散—回流效应所产生的动态变化,也正是区域扩容中新进城市经济增长所表现出来的长短期效应。扩散和回流效应在区域之间虽是同时发生的,但在时间维度具有不对称性,其各自主导着不同的阶段。回流效应在发展初期具有主导性,而扩散效应在发展中后期逐渐增强(Myrdar,1957)。对部分新进地区而言,若在扩容前原位地区仍处于扩张阶段,则在扩容后短时期内,自身受原位地区要素市场虹吸冲击较大,且产品市场面临较大的竞争压力,而产业分工层面由于初期正效应未能迅速发挥,则短期内回流大于扩散效应而出现负影响(Blair and Carroll, 2007)。但从长期来看,随着扩容后行政壁垒的破除,地区间经贸合作联系的不断加强,原位地区对新进地区的辐射带动作用增强,经济联系与产业分工消除空间距离给扩散效应所带来的阻碍,使得扩散效应的强度显著超过回流效应,促进新进地区的长期经济增长(Richardson,1976)。

因此,本文认为,长期中区域扩容对新进地区的经济增长具有显著促进作用,但短期内区域扩容对不同新进地区的效应存在差异,部分地区可能出现负面效应。为验证上述分析,本文选择以2008年珠三角城市群扩容为例,采用合成控制法具体分析新进城市肇庆市与惠州市的增长效应。

三、研究设计 (一) 研究方法:合成控制法经济学家在评估各种重大事件影响及评价各类政策效果,并为传统计量回归模型提供因果联系的基础时,常使用反事实状态框架(Counterfactual States Framework)分析,即假想该地区未发生某个重大的事件或受到政策干预时的情况,并与事实上受到影响或干预的实际数据对比,通过二者之差来估算事件或政策的影响。自Abadie et al.(2003)提出合成控制法(Synthetic Control Method,简称SCM)以来,该方法也已在国内得到广泛应用(王贤彬、聂海峰,2010;余静文、王春超,2011;刘甲炎、范子英,2013;刘伟江、吕镯,2018)。

其基本原理为:当难以直接找到与处理组完全相似的控制组时,合成控制法首先通过纯数据驱动,以事件或政策发生前特征变量的相似性为标准,估算出多个控制组的最优权重;然后利用最优权重组合,加权构造一个与处理组在事件或政策发生前特征非常相似的合成控制组;最后,通过比较事件或政策发生后处理组与合成控制组之间的差异评估影响,其差额就是事件或政策的处理效应。相比于双重差分法,合成控制法具有以下优点:(1)允许那些决定经济增长的预测变量对控制组和处理组的影响有差别①,从而有效避免内生性问题。(2)依据数据特征来构造控制组的最优权重组合,最优权重组合能清晰地展示处理组和合成地区事件或政策发生前的相似程度,减少控制组选择时存在的主观判断。(3)对每一个处理组能构造与之对应的合成控制组,并能较好展示政策干预后各个时期的影响效果,分析过程具体性、针对性强。在具体操作分析中,本文利用stata工具,使用Abadie et al.(2010)开发的synth程序包估计。

① 即使控制组某地区与处理组地区在无事件影响下经济增长趋势存在差异,也因偏差被加权平均消除而不存在选择性偏差。

(二) 变量选择首先,本文采用实际人均GDP的对数作为被解释变量来衡量地区的经济增长。其次,借鉴已有研究成果,本文选择的预测变量包括:(1)人口密度。人口密度体现人口集聚水平,影响经济发展的集聚水平与增长速度(豆建春等,2015),本文采用每平方公里人口数的对数来衡量。(2)产业结构。产业结构的优化升级将对地区经济增长产生显著的影响(于斌斌,2015),本文采用第二产业产值占GDP的比重与第三产业产值占GDP的比重两个指标来衡量。(3)投资率。投资率是经济发展的内在引擎,本文采用固定资产投资占GDP的比重来衡量。(4)劳动参工率。劳动人口数量及素质是一个地区经济发展繁荣或萧条最为直接的指标(彭国华,2015),本文采用单位从业人口占总人口比重来衡量。(5)创新投入。创新资源的有效配置现已成为经济增长的重要推动力,本文采用实际财政科技支出的对数来衡量。(6)市场活跃度。居民消费规模所代表的市场活跃度是大国经济持续稳定增长的必要条件(欧阳峣等,2016),本文采用实际人均社会消费品零售总额的对数来衡量。(7)公共服务水平。公共服务更多主要体现在财政支出上,而财政支出通过影响家庭的储蓄-消费选择,发挥乘数效应以促进经济增长(严成樑、龚六堂,2009),本文采用实际人均财政支出的对数来衡量。(8)对外开放水平。考虑到部分地区进出口总额数据缺失较多,故本文采用外商直接投资占GDP比重来衡量。

需作说明的是:(1)本文采用1978年为基期计算的GDP平减指数,计算出各年度数据的实际值,以消除通货膨胀因素对数据的影响。(2)为减少异方差对估计精度的影响并增强可比性,本文中部分预测变量如人口密度、创新投入、市场活跃度、公共服务水平均对相应指标进行对数化处理。

(三) 数据说明使用合成控制法首先需保证事件发生前的时期数达到一定规模,使在该时间段内合成控制组能够很好地拟合处理组地区的经济特征,以提高研究可信度。同时,考虑2001年加入世界贸易组织可能产生的冲击影响以及考虑到地区数据的可获得性,故本文选取样本的时间跨度为2001年至2015年,并以珠三角首次扩容的2008年为节点时间,将2001年至2007年作为事件前窗口期,2009年至2015年作为事件后窗口期。

在控制组的选择中,本文选择广东省去除珠三角的城市以及相邻省份广东省相邻省份包括:海南省、福建省、江西省、湖南省和广西壮族自治区。所有的城市作为控制组,原因主要包括:(1)在珠三角扩容中,珠三角原位城市由于受到直接影响,不适宜作为控制组地区,应予以剔除②。剔除后,在所有截面中,仅有肇庆与惠州市直接受到了珠三角扩容事件影响,适宜使用合成控制法。(2)“距离衰减效应”表明,经济联系随地理距离的增加而弱化(Masahisa Fujita et al., 1999)。本文所选控制组地级市间地理距离适中,经济联系紧密,具有良好的潜在拟合性。最终,共有61个城市作为控制组地区。

② 剔除的珠三角原位城市包括:广州市、深圳市、佛山市、东莞市、珠海市、中山市、江门市。感谢外审专家的意见。

因此,本文使用2001年至2015年的广东省及临省63个地级市平衡面板数据,将肇庆市与惠州市设定为处理组,其余地区作为控制组,分析珠三角扩容对新进城市肇庆与惠州市的经济增长效应。所用数据均来自《中国城市统计年鉴》、各省统计年鉴以及WIND数据库,部分缺失数据从相应地区对应年份的城市统计年鉴中加以补充。

四、实证分析 (一) 珠三角扩容对肇庆市与惠州市的经济增长效应首先,本文选取肇庆市、惠州市实际人均GDP的对数与所有对照组的平均值序列进行分析,发现在节点时间2008年之前,其它地区作简单平均并不能很好拟合节点时间前处理组的经济增长情况,继而节点时间后的结论可信度不高,故考虑采用合成控制法分析①。表 1报告构成合成肇庆市与合成惠州市的权重组合,其中合成肇庆市中阳江市的权重最大,合成惠州市中厦门市的权重最大。

① 因篇幅原因未展示,备索。

| 表 1 合成控制组地区的权重组合 |

表 2给出在节点时间2008年前肇庆市与合成肇庆市以及惠州市与合成惠州市的预测变量的对比。在所有的9个指标里面,肇庆市在产业结构、劳动参工率、创新投入、市场活跃度、公共服务水平与对外开放水平指标中,真实值与合成值非常接近,同时在人口密度与投资率指标中也比较接近,只有在创新投入指标中差异略大;惠州市在产业结构、投资率、劳动参工率、市场活跃度与对外开放水平指标中,真实值与合成值也比较接近,只有在人口密度指标中差异略大。因此,从表 2预测变量的对比情况可知,合成控制法能够很好地拟合节点时间前肇庆市与惠州市的经济特征,适宜进一步的分析。

| 表 2 预测变量对照表 |

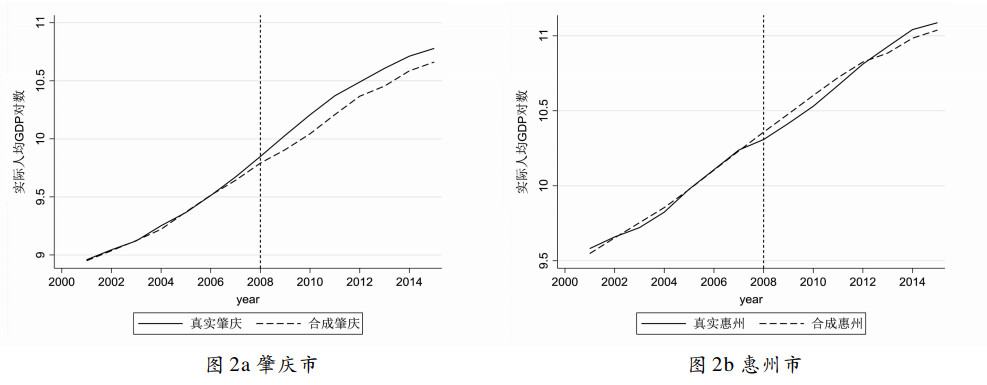

图 2描绘2001—2015年肇庆市、惠州市与合成肇庆市、合成惠州市实际人均GDP的对数的增长路径,其中实线表示实际人均GDP的对数的真实值,虚线表示反事实状态结果下的合成值,垂线刻画时点节点。从图中可以看到,在时间节点即2008年之前,图 2a的肇庆市与图 2b的惠州市两者的真实值和合成值增长路径均基本重合,合成肇庆市和合成惠州市均完美地复制珠三角扩容之前肇庆市与惠州市的真实经济增长路径。同时,肇庆市与惠州市的Pre-PeriodRMSPE分别为0.014与0.021,表明真实值和合成值差异较小,在数值量化方面满足合成控制法的基本要求。

|

图 2 处理组与合成控制组增长路径对比 |

现在,考察节点时间2008年后的增长路径。首先,图 2a中,在2008年之后真实肇庆市的实际人均GDP的对数每年逐渐高于合成肇庆市,差距一直存在且保持在较高水平。到2015年,肇庆市真实的实际人均GDP的对数是10.779,高于合成值0.117,增长明显。同时,在图 2b中,2009年—2011年真实惠州的实际人均GDP的对数略低于合成惠州市,差距为负但真实值逐年不断接近合成值。拐点出现在2013年,2013年后真实值高于合成值,且差距有拉大趋势。2014年真实值增长速度出现下降导致差距出现略微下降,到2015年惠州市真实的实际人均GDP的对数是11.087,高于合成值0.049,增长同样明显。

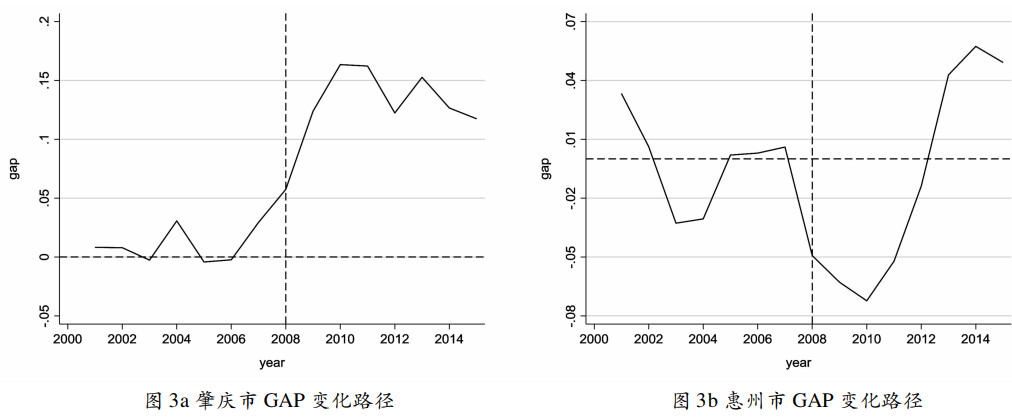

为更加直观地观察珠三角扩容对肇庆市与惠州市经济增长的影响,本文分别计算合成肇庆市、合成惠州市与肇庆市、惠州市实际人均GDP的对数的差,并用GAP表示。如图 3所示,图 3a与图 3b分别描绘出肇庆与惠州市的GAP随时间的变化路径。首先,图 3a显示肇庆市GAP在2001年-2007年围绕0水平值在正负0.05范围内波动,在2007年时处理效应开始显著为正且逐年增加,2010年后增长维持稳定。以实际人均GDP计算,2009年-2015年间,肇庆市实际人均GDP的真实值分别比合成高出2646.70、4086.10、4780.94、4138.42、5724.80、5338.99与5318.58元。若以增长率计算,2009年-2015年间肇庆市实际人均GDP年均增长率为14.31%,而合成肇庆市年均增长率为12.30%,前者比后者高出2.01%,这是一个非常显著的差距。其次,图 3b显示惠州市GAP同样在2001年-2007年围绕0水平值在正负0.05范围内波动,波动性比肇庆市稍大。在节点时间2008年当年,其GAP值迅速为负,在经过4年的滞后期后GAP值开始显著为正且逐渐增大。直至2014年,影响效应发生小幅度下降,但基本保持在相对稳定状态。以实际人均GDP计算,2009年-2015年间,惠州市实际人均GDP的真实值分别比合成高出-2165.52、-2806.95、-2303.92、-691.81、2335.84、3480.10与3134.64元。若以增长率计算,2009年-2015年间肇庆市实际人均GDP年均增长率为11.81%,而合成肇庆市年均增长率为10.25%,前者比后者高出1.56%,这同样是一个无法忽略的差距。

|

图 3 区域扩容对新进城市的经济增长效应 |

综上所述,从长期看珠三角扩容对新进城市的经济增长具有显著促进作用,但惠州市增长效应存在一定的滞后效果,且在扩容后短期内出现负面效应。

(二) 稳健性检验 1. 安慰剂检验(Placebo Test)一个稳健的合成控制法结果,不应受所备选控制组范围大小而改变基本结论,同时也不能与安慰剂所展现的非事实结果相同。为验证新进城市实际人均GDP的差异确实源于扩容的影响而非受控制组范围或其他因素影响,本文进行控制组变换及处理组变换检验。

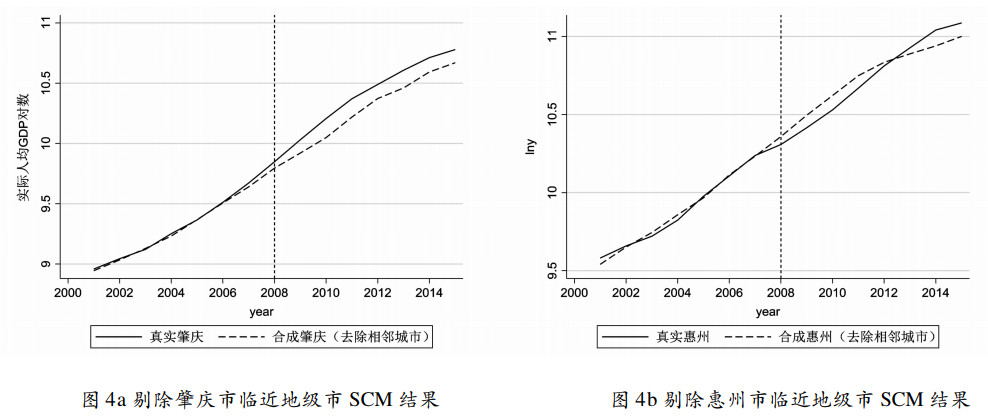

控制组变换之一:去除相邻城市。对于与处理组紧密联系的邻近地区,因可能受到事件外溢效应影响,并交错影响处理组地区,故可能会使得处理效应产生偏差。因此,为检验处理组处理效应结果是否受邻近地区影响并排除邻近地区产生的潜在影响,本文在控制组地区样本中分别剔除肇庆与惠州市邻近地区①,并重新进行合成控制法估计,结果如图 4所示。由图 4a及图 4b可知,对于肇庆与惠州市,在控制组地区样本中剔除相应邻近地区后,实际人均GDP的对数的真实值与合成值的增长路径趋势走向以及处理效应的大小均与剔除之前情况保持高度一致,说明本文的合成控制法结论因不受控制组地区范围缩小而稳健可信。

① 肇庆市的邻近地级市为清远市和云浮市,惠州市的邻近地级市为韶关市、汕头市和河源市,以上地级市在相应分析中均在对照组中予以剔除。

|

图 4 控制组变换之一:去除相邻城市 |

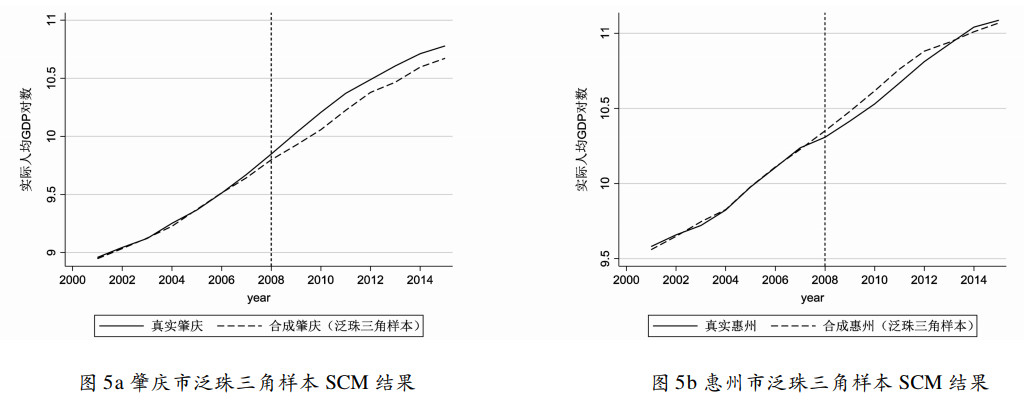

控制组变换之二:泛珠三角样本。泛珠三角地区在资源、产业、市场等方面有较强的互补性,经济合作紧密,同样符合潜在拟合性的基本要求。因此,本文将控制组地区扩展到泛珠三角样本,即在原有控制组基础上增加贵州、四川、云南三省城市作为控制组,并重新进行合成控制法估计,结果如图 5所示。由图 5a及图 5b可知,对于肇庆与惠州市,控制组扩展到泛珠三角样本后,实际人均GDP的对数的真实值与合成值的增长路径趋势走向以及处理效应的大小均与之前情况保持高度一致,说明本文的合成控制法结论因不受控制组地区范围扩大而稳健可信。

|

图 5 控制组变换之二:泛珠三角样本 |

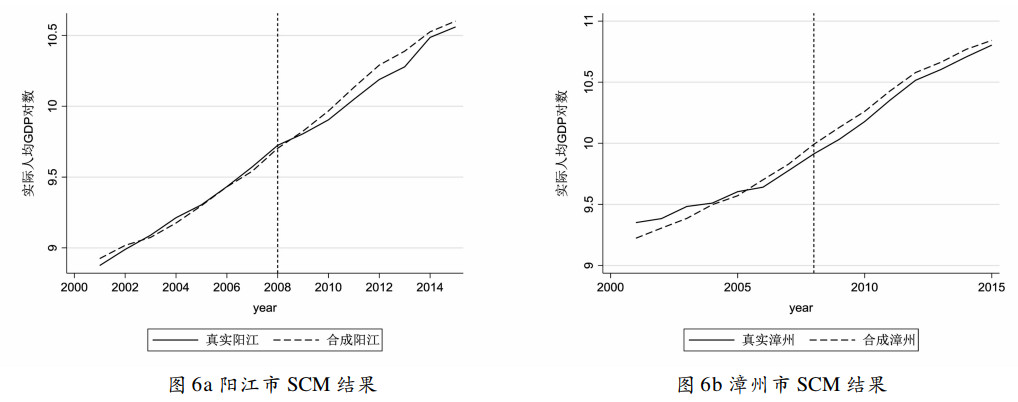

处理组变换。其基本思想如下:将控制组的某一地区视作安慰剂地区,假设珠三角扩容中新进城市是安慰剂地区而非肇庆与惠州市,采用合成控制法对相应安慰剂地区作类似分析,即利用其他地区(不包括肇庆与惠州市)合成该安慰剂地区实际上并不存在的“反事实状态结果”,并考察在节点时间2008年后安慰剂地区处理效应的大小。由于安慰剂地区实际上并未受到该事件影响,因而若安慰剂地区的处理效应变化路径明显类似于处理组地区,则说明合成控制法结论在地区维度上不稳健,反之则为稳健。与此同时,因权重越大表示该地区的经济特征与处理组地区越相似,故处理组变换中安慰剂对象的合理选择是构成合成控制组权重最大的地区。由表 1可以,阳江市与厦门市分别为合成肇庆市与合成惠州市权重中最大的城市,但厦门市由于位于控制组凸组合之外,无法作为安慰剂地区,因此选择权重第二大的漳州市。由于阳江市和漳州市均为合成肇庆市与合成惠州市中权重较大的城市,因此,有必要作为安慰剂地区进行检验。图 6显示分别对阳江市与漳州市采用合成控制法分析的结果,从图 6a与图 6b观察出,阳江市与漳州市在节点时间2009年后各自的处理效应均为负且延续到2015年,与原本肇庆与惠州市处理效应变化路径显著分异。因此,本文的合成控制法结论在地区维度上稳健可信,排除其他共同或遗漏因素影响。

|

图 6 处理组变换 |

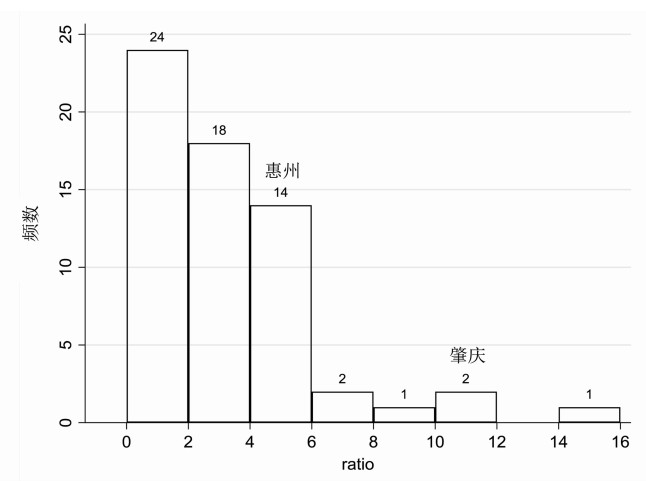

本文发现珠三角扩容对肇庆与惠州市存在正的处理效应即增长效应,但增长效应在统计上是否显著异于0仍需检验。对此本文借鉴Abadie et al.(2010)提出的排序检验进行进一步检验。其主要思路为:类似于安慰剂检验但考虑一般情况,随机而非主观的进行相应的安慰剂检验,并比较处理组地区以及随机选择的安慰剂地区的处理效应。若两者的处理效应差异显著,则说明合成控制所得出的结论稳健且显著,反之亦然。本文只针对安慰剂检验中的处理组变换进行相应的排序检验,即对所有其他60个地区①都分别进行类似的安慰剂实验,并测算各地区处理效应即GAP变化路径,作为随机选取某一地区估计珠三角扩容处理效应GAP的分布。在得到分布后,本文计算各个地区的比值Ratio,并考察Ratio的分布情况,具体计算公式为:

① 由于厦门市位于控制组凸组合之外,无法找到合适的合成控制组,因此共有60个安慰剂地区。

| $ Ratio_{i}=Post-PeriodRMSPE_{i}/Pre-PeriodRMSPE_{i} $ | (1) |

对于合成控制法而言,一个最理想的结果是,节点时间前拟合效果越好而节点时间后突变性越强,即Pre-PeriodRMSPE值越小而Post-PeriodRMSPE值越大。比值Ratio将两者效果结合,以量化指标保留所有安慰剂样本的有效信息,故相比于上述观测的方法更加严谨。可以预期,若珠三角扩容事件确实对肇庆与惠州市产生显著经济增长效应,则其对应比值Ratio将明显高于其他地区,图 8描绘所有地区的比值Ratio分布情况。从图 7可知,在所有62个地区中,肇庆市比值Ratio为10.183,位列第3。若通过随机给予处置的方法,安慰剂地区要想获得与肇庆市一样大的比值Ratio的概率是3/62,即4.84%。此外,惠州市比值Ratio为4.353,位列第9,要想获得惠州市一样大的比值Ratio的概率是9/62,即14.52%。因此,排序检验能基本证明,珠三角扩容对肇庆与惠州市产生显著增长效应的结论稳健可信。

|

图 7 比值Ratio分布图 |

|

图 8 珠三角扩容后投资率真实值与合成值变化图 |

综合两种检验结果,本文有足够证据证明珠三角扩容后对肇庆与惠州市产生显著增长效应,但惠州市在扩容后短期内也确实出现负面效应。因此,区域扩容对新进地区的增长效应在短期中存在差异,但长期中具有显著促进作用。

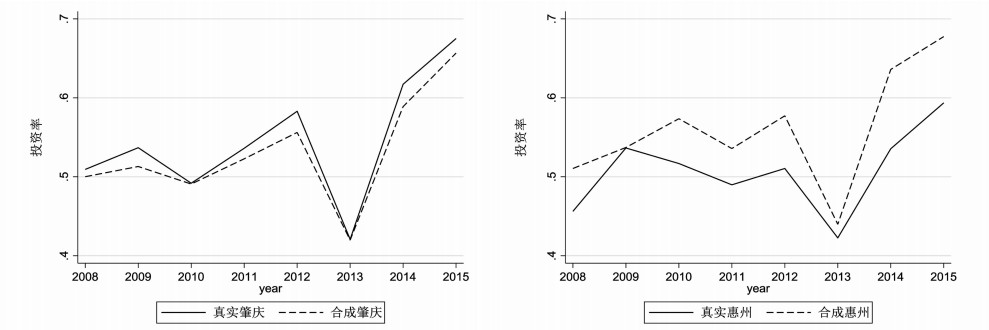

五、影响机制验证主要理论机制表明,区域扩容加速了原位与新进地区之间的扩散—回流效应,在市场联系与产业分工机制下,导致了新进地区长短期增长效应的不同。因此,经济增长及其动态变化其实是市场联系与产业分工因素作用的结果。剖析肇庆与惠州市在扩容后其中的趋势变化,才能准确分析所产生的不同的长短期增长表现。

首先,在市场联系方面,参考杨天宇、荣雨菲(2017)的做法,本文使用相同的最优权重,计算出相关预测变量的合成值,重点关注2008年后真实值和合成值的变化趋势。由于合成值代表反事实结果,即未发生扩容的变化趋势。在扩容之前,真实值与合成值基本保持一致。因此,若扩容后要素所受到的冲击影响就能体现在真实值与合成值大小比较或趋势变化中,也即能分析增长效应动态变化在市场联系层面的原因。

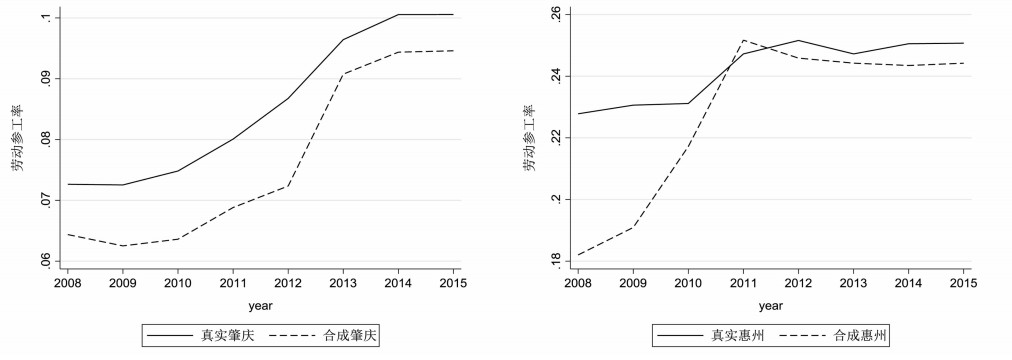

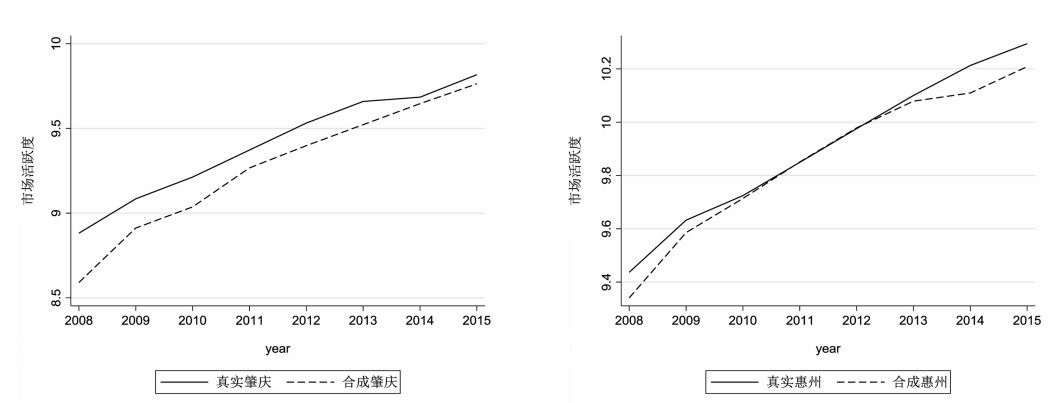

在要素市场层面,本文使用投资率、劳动参工率的预测变量数据,分析2008年扩容后新进地区要素变化情况。图 8与图 9展示珠三角扩容后肇庆市和惠州市在投资率、劳动参工率的真实值和合成值变化情况。从图 8可以看出,扩容后肇庆市投资率真实值始终高于合成值。但相比于肇庆市,惠州市投资率真实值大小明显小于合成值,且短期内两者差距有扩大趋向,反映出惠州在扩容后资本要素的回流效应确实存在,对惠州的经济增长产生了负面影响。图 9中,扩容后肇庆市劳动参工率同样出现真实值始终高于合成值的情形。然而,惠州市在扩容后短期内合成值迅速上升并超过真实值,反映出惠州在短期内劳动要素所受到的负向冲击。直至后期真实值才逐渐高于合成值,这表明从回流到扩散效应的转变。

|

图 9 珠三角扩容后劳动参工率真实值与合成值变化图 |

与此同时,本文考虑产品市场情况。使用相同方法,采用市场活跃度数据,分析扩容后市场活跃度真实与合成值的变化趋势情况。由图 10可以看出,扩容后肇庆市市场活跃度真实值高于合成值,因此并没有受到产品市场过多的竞争力冲击。然而,与之形成鲜明比较的是,惠州市市场活跃度真实值虽高于合成值,但短期内两者差距迅速缩小,直至2013年后差距才逐渐扩大,这反映出扩容后短期内惠州产品市场确实存在着原位市场的竞争力冲击,回流效应明显。后期差距的扩大,同样表明扩散效应长期发挥。

|

图 10 珠三角扩容后市场活跃度真实值与合成值变化图 |

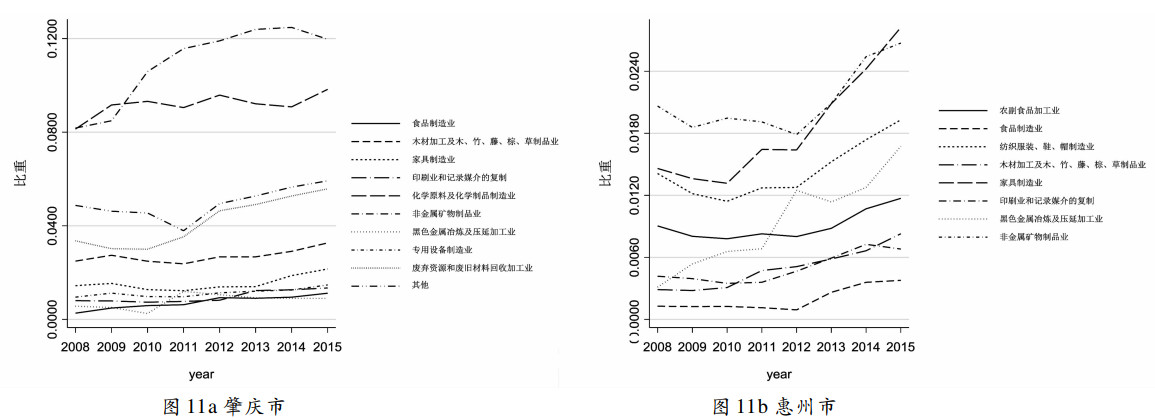

进一步的,本文分析扩容后肇庆市与惠州市接纳原位地区产业转移情况。由于需要关注城市之间的产业转移情况,本文根据内部产业结构变化,即发达原位地区产业产值占地区总产值比重趋势下降, 且同时对应欠发达新进地区相应比重趋势上升的判断标准,确定倾向转移产业①。此外,由于邻近且经济体量自身大的原位地区发生产业转移的可能性更大,故本文将广州市、佛山市、深圳市与东莞市作为产业转移输出地区,而肇庆市与惠州市作为产业转移承接地区。因此,本文收集2008年至2015年二位数工业产值数据,依据上述判断方式分别匹配肇庆市与惠州市倾向接受邻近原位地区的转移产业,图 11展示的是匹配后的转移产业比重变化情况②。在扩容后短期内,即2008年到2011年间,无论是肇庆市与惠州市,除少部分转移产业外,大部分转移产业比重并未明显趋势上升,甚至出现了比重下降的趋势,特别是惠州市主要转移产业在短期内均出现了较大程度的下降,这也充分说明了实际中扩容后短期内产业转移并未迅速发生,因而未能直接带来产业转移的正向增长效应。同时,从长期看,随着新进地区招商引资与产业园建设的不断推进,原位发达地区对新进地区的产业转移不断持续,转移的产业最终为新进地带来了长期的经济增长。

① 现有大部分文献使用的是区域市场占比的判断标准确定转移产业,考虑到本文主要针对城市之间具体的产业转移,采用区域市场占比指标会受到其他城市产值变动的影响,而内部产业结构变化作为参照这个指标,可以更好体现在比较优劣势和资源限制的情况下一个城市对产业的自主选择。然而,这个指标也存在着一定的缺陷,其判断标准确定的转移产业也只能作为近似确定。

② 考虑到2008年后石油加工、炼焦及核燃料加工业产值受石油价格影响波动较大,且惠州的石油加工、炼焦及核燃料加工业主要是来自于外部直接投资,并非来自于邻近发达地区的产业转移,因此最终匹配的转移产业不包括石油加工、炼焦及核燃料加工业。

|

图 11 珠三角扩容后新进城市倾向接受转移产业比重变化情况图 |

因此,相关数据分析进一步验证本文提出的影响机制框架③。扩容后短期内,受原位地区扩张影响,惠州市在要素市场与产品市场方面回流效应明显,此外产业转移未能在短期内迅速开展而产生应有的增长效应,这些综合原因导致惠州市最终出现短期的负面效应。相比于惠州市,肇庆市要素和产品市场冲击较小,产业转移效果较为良好,因此短期内并未出现负面效应。从长期看,在市场联系与产业分工作用下,新进地区增长效应是显著的。

③ 需要说明的是,由于未能直接采用地区间流量数据,数据的验证不够直接充分。此外,分析缺乏定量计算各个方面正负效应的加总影响,有待进一步的研究探讨。

六、结论与政策启示区域扩容后新进地区能否获得更好的发展, 关乎区域未来进一步一体化的广度和深度。本文以珠三角为例,提供城市群扩容促进新进城市增长的案例。结合扩散—回流效应理论,本文认为市场联系与产业分工是区域扩容影响新进地区的增长的重要渠道。通过采用合成控制法分析,发现珠三角扩容对新进城市的长期经济增长具有显著促进作用,但惠州市在扩容后短期内出现了负面效应。同时,惠州市短期出现负面效应的原因,主要是由于扩容后要素和产品市场面临原位城市较大的回流冲击,且产业转移短期效果不佳引起。从长期看,新进地区可从市场联系和产业分工两个层面获得扩容的外溢正向经济增长效应。

结合研究结论,对比长三角区域扩容的模式经验,本文给未来珠三角及粤港澳大湾区城市群的发展提供一些启示:第一,对于区域扩容,除了考虑长期整体的增长效应外,不能忽视新进地区可能带来的负面影响。应切实以原位城市产业转移为主要抓手,同时结合转移承接地具体的资源禀赋和承载能力,着力完善新进地区承接产业转移的软硬件配套设施,以产业转移留住要素,减少短期内回流效应的冲击。第二,行政区壁垒是影响区域扩容长期增长的主要障碍。只有摒弃狭隘的地方保护主义,树立区域经济思维,消除区域内要素流动障碍和各种商品市场分割及技术壁垒,才能实现在更广阔的地域范围内人流、物流、资金流、信息流的交织与融通,使城市群内部的协作发展、融合和共享传导顺畅,推进区域有序竞争与联动发展。第三,打破行政区壁垒的关键在于建立统一组织框架。相比较而言,长三角地区以长三角协调会为主要组织,采取热点主题、常设专题、前沿课题及合作协议的“三题一议”的运转模式推动地区深度融合,而珠三角地区仍以省级牵头发布行动,虽制定具体工作步骤及规划,但实际上许多行动落实性不强,行政区域思维与城市间产业同质竞争依旧存在。应借鉴建立珠三角特定协调组织,统筹规划协调,协作管理区域公共事务,推进市场共建共享,优化产业结构布局,实现共赢发展。

| [] |

白重恩、张琼, 2014, “中国经济减速的生产率解释”, 《比较》, 第 4 期, 第 1-17 页。 |

| [] |

豆建春、冯涛、杨建飞, 2015, “技术创新、人口增长和中国历史上的经济增长”, 《世界经济》, 第 7 期, 第 143-164 页。 |

| [] |

韩纪江、郭熙保, 2014, “扩散-回波效应的研究脉络及其新进展”, 《经济学动态》, 第 2 期, 第 117-124 页。 |

| [] |

侯赟慧、刘志彪、岳中刚, 2009, “长三角区域经济一体化进程的社会网络分析”, 《中国软科学》, 第 12 期, 第 90-101 页。DOI:10.3969/j.issn.1002-9753.2009.12.012 |

| [] |

柯善咨, 2010, “中国城市与区域经济增长的扩散回流与市场区效应”, 《经济研究》, 第 8 期, 第 85-98 页。DOI:10.3969/j.issn.1005-913X.2010.08.041 |

| [] |

刘甲炎、范子英, 2013, “中国房产税试点的效果评估:基于合成控制法的研究”, 《世界经济》, 第 11 期, 第 117-135 页。 |

| [] |

刘乃全、吴友, 2017, “长三角扩容能促进区域经济共同增长吗”, 《中国工业经济》, 第 6 期, 第 79-97 页。 |

| [] |

刘曙华、沈玉芳, 2010, “长江三角洲经济区扩容探析”, 《地理与地理信息科学》, 第 5 期, 第 44-47 页。 |

| [] |

刘伟江、吕镯, 2018, “'营改增'、制造业服务化与全要素生产率提升——基于DI合成控制法的实证研究”, 《南方经济》, 第 5 期, 第 1-21 页。 |

| [] |

陆铭、陈钊, 2009, “分割市场的经济增长——为什么经济开放可能加剧地方保护?”, 《经济研究》, 第 3 期, 第 42-52 页。 |

| [] |

毛艳华、杨思维, 2017, “珠三角一体化的经济增长效应研究”, 《经济问题探索》, 第 2 期, 第 68-75 页。 |

| [] |

欧阳峣、傅元海、王松, 2016, “居民消费的规模效应及其演变机制”, 《经济研究》, 第 2 期, 第 56-68 页。 |

| [] |

彭国华, 2015, “技术能力匹配、劳动力流动与中国地区差距”, 《经济研究》, 第 1 期, 第 99-110 页。 |

| [] |

唐为、王媛, 2015, “行政区划调整与人口城市化:来自撤县设区的经验证据”, 《经济研究》, 第 9 期, 第 72-85 页。 |

| [] |

王全忠、彭长生, 2018, “城市群扩容与经济增长:来自长三角的经验证据”, 《经济经纬》, 第 9 期, 第 1-9 页。 |

| [] |

王贤彬、聂海峰, 2010, “行政区划调整与经济增长”, 《管理世界》, 第 4 期, 第 42-53 页。 |

| [] |

王贤彬、谢小平, 2012, “区域市场的行政整合与经济增长”, 《南方经济》, 第 3 期, 第 23-36 页。DOI:10.3969/j.issn.1000-6249.2012.03.003 |

| [] |

吴俊、杨青, 2015, “长三角扩容与经济一体化边界效应研究”, 《当代财经》, 第 7 期, 第 86-97 页。 |

| [] |

徐现祥、李郇, 2005, “市场一体化与区域协调发展”, 《经济研究》, 第 12 期, 第 57-67 页。 |

| [] |

严成樑、龚六堂, 2009, “财政支出、税收与长期经济增长”, 《经济研究》, 第 6 期, 第 4-15 页。 |

| [] |

银温泉、才婉茹, 2001, “我国地方市场分割的成因和治理”, 《经济研究》, 第 6 期, 第 3-12 页。 |

| [] |

杨天宇、荣雨菲, 2017, “区域发展战略能促进经济增长吗——以振兴东北老工业基地战略为例”, 《经济理论与经济管理》, 第 10 期, 第 88-99 页。DOI:10.3969/j.issn.1000-596X.2017.10.007 |

| [] |

于斌斌, 2015, “产业结构调整与生产率提升的经济增长效应——基于中国城市动态空间面板模型的分析”, 《中国工业经济》, 第 12 期, 第 83-98 页。 |

| [] |

余静文、王春超, 2011, “政治环境与经济发展——以海峡两岸关系的演进为例”, 《南方经济》, 第 4 期, 第 30-39 页。DOI:10.3969/j.issn.1000-6249.2011.04.003 |

| [] |

赵渺希、周璇、黎智枫, 2015, “功能联系视角下珠三角扩容的规划探索”, 《地域研究与开发》, 第 2 期, 第 21-27 页。DOI:10.3969/j.issn.1003-2363.2015.02.004 |

| [] |

张涛、张若雪, 2009, “人力资本与技术采用:对珠三角技术进步缓慢的一个解释”, 《管理世界》, 第 2 期, 第 75-82 页。 |

| [] |

周天芸、黄亮, 2012, “泛珠三角经济一体化的趋同效应实证研究”, 《国际经贸探索》, 第 1 期, 第 52-64 页。 |

| [] |

邹卫星、周立群, 2010, “区域经济一体化进程剖析:长三角、珠三角与环渤海”, 《改革》, 第 10 期, 第 86-93 页。DOI:10.3969/j.issn.1009-8607-B.2010.10.058 |

| [] |

张扬、姚志毅, 2018, “中国城市集聚与最优规模研究”, 《江西社会科学》, 第 12 期, 第 80-88 页。 |

| [] |

Abadie, Alberto, Alexis Diamond, Jens Hainmueller, 2010, "Synthetic Control Methods for Comparative Case Studies:Estimating the Effect of California's Tobacco Control Program". Journal of Economics Statistical Association, 490, 493–505.

|

| [] |

Abadie, Alberto, Javier Gardeazabal, 2003, "The Economic Costs of Conflict:A Case Study of the Basque Country". American Economic Review, 1, 112–132.

|

| [] |

Blair, John, Carroll Michael, 2007, "Inner-City Neighborhoods and Metropolitan Development". Economic Development Quarterly, 21(3), 263–277.

DOI:10.1177/0891242407301743 |

| [] |

Braakmann N., Vogel A., 2011, "How does Economic Integration Influence Employment and Wages in Border Regions? The case of the EU Enlargement 2004 and Germany's Eastern Border". Review of World Economics, 147(2), 303–323.

DOI:10.1007/s10290-010-0084-4 |

| [] |

Brakman S., Garretsen H., Marrewijk C. V.., Oumer A., 2012, "The Border Population Effects of EU Integration". Journal of Regional Science, 1, 40–59.

|

| [] |

Dahlman C., 2004, "Turkey's Accession to the European Union:The Geopolitics of Enlargement". Eurasian Geography and Economics, 45(8), 553–574.

DOI:10.2747/1538-7216.45.8.553 |

| [] |

Elsner B., 2013, "Does Emigration Benefit the Stayers? Evidence from EU Enlargement". Journal of Population Economics, 2, 531–553.

|

| [] |

Halkos G.E., Tzeremes N. G., 2009, "Economic Efficiency and Growth in the EU Enlargement Process". Journal of Policy Modeling, 6, 847–862.

|

| [] |

Hirschman, A.1958, "The Strategy of Economic Development", Yale University Press.

|

| [] |

Hughes D.W., Holland D.W., 1994, "Core-periphery Economic linkage:A Measure of Spread and Possible Backwash Effects for the Washington Economy". land Economic, 70(3), 364–377.

DOI:10.2307/3146536 |

| [] |

Ivlevs A., 2013, "Minority on the Move? Assessing Post-enlargement Emigration Intentions of Latvia's Russian Speaking Minority". Annals of Regional Science, 1, 33–52.

|

| [] |

Ke Shanzi, Feser E., 2010, "Count on the growth pole strategy for regional economic growth? Spread-backwash effects in greater central China". Regional Studies, 44(9), 1131–1147.

DOI:10.1080/00343400903373601 |

| [] |

Masahisa Fujita, Paul Krugman and Anthony J.Venables, 1996, "The Spatial Economy: Cities, Regions, and International Trade", MIT Press.

|

| [] |

Murphy A. B., 2006, "The May 2004 Enlargement of the European Union:View from Two Years Out". Eurasian Geography and Economics, 47(6), 635–646.

DOI:10.2747/1538-7216.47.6.635 |

| [] |

Myrdal, G, 1957, "Economic Theory and Underdeveloped Regions", Harper & Row.

|

| [] |

Richardson, Harry W., 1976, "Growth Pole Spillovers:the Dynamics of Backwash and Spread". Regional Studies, 10(1), 1–9.

|

| [] |

Xheneti M., Smallbone D., Welter F., 2012, "EU Enlargement Effects on Cross-border Informal Entrepreneurial Activities". European Urban and Regional Studies, 20(3), 314–328.

|