交通基础设施是区域创新体系的重要组成部分,区域创新活动对交通基础设施具有内在依赖性(Scaringella and Chanaron, 2016)。以往文献已经关注到基础设施建设对创新活动的重要意义,如Wang et al.(2018)考察了公路密度与企业创新的关系,发现发达的公路系统会通过帮助企业扩展市场空间和加速知识溢出等方式促进企业创新;梁双陆、梁巧玲(2016)研究发现,交通基础设施建设对产业创新绩效具有显著的促进作用。就不同基础设施对创新产出的影响效果而言,梁双陆、梁巧玲(2016)研究发现,东部地区铁路基础设施的创新效应要高于公路基础设施。上述研究认识到了交通基础设施建设对科技创新的重要作用,但作为重要的交通运输方式,高铁开通如何影响区域创新格局?以往文献仍旧缺乏较为系统的研究,现有少数研究中,谭建华等(2019)、陈婧等(2019)等分别从企业创新投入和创新产出角度考察了高铁开通对企业创新活动的影响,发现高铁开通促进了企业创新投资,对企业专利产出具有重要的促进作用。也有研究从城市层面进行考察,如杨思莹、李政(2019)研究了高铁开通对城市创新水平的影响,发现高铁开通显著提升了城市创新水平;卞元超等(2019)研究发现,高铁开通促进城市要素流动,并对城市创新产生显著的促进作用,并且这种作用效果存在着显著的时间动态效应。孙广召、黄凯南(2019)研究了高铁开通对城市全要素生产率的促进作用,并考察了其异质性特征。

上述研究不仅从微观角度探讨了高铁开通对企业创新活动的影响,为本文研究提供了相应的微观基础;而且从城市层面分析了高铁开通对城市创新水平的影响,对本研究也具有重要的借鉴意义。但从研究内容和机制探讨等方面,现有研究也仍存在可扩展的空间。例如,现有研究考察了高铁开通对城市创新水平的影响,但缺乏对其作用机制的详细探讨;再如,现有文献对高铁开通如何影响区域创新格局的研究仅仅止步于高铁开通对高铁城市与非高铁城市创新水平差距的影响,而没能进一步分析高铁开通对高铁城市内部创新水平差距的作用效果;此外,现有研究还缺乏对高铁开通创新网络效应的探讨。基于此,本文将从上述角度展开研究,重点探讨高铁开通对我国区域创新格局的影响及其作用机制,以期对以往研究盲点进行相应的补充。

本文的边际贡献主要体现在以下三个方面。(1)在研究内容上,将高铁开通这一事件纳入城市科技创新体系范畴,考察高铁开通的创新效应及其作用机制,丰富了城市创新相关研究。本文基于高铁开通这一外生事件,考察高铁开通对区域创新格局的影响;不仅包括对高铁城市与非高铁城市创新水平差距的作用效果,而且探讨了高铁开通对高铁城市内部创新水平差距的影响。此外,明晰高铁开通对创新活动的影响效果固然重要,深入探究其作用机制,才能打开基础设施建设影响城市创新的作用机制黑箱,为创新驱动发展背景下的基础设施完善提供理论启示。为此,本文考察了高铁开通对区域创新格局演变的影响及其作用机制,分析了高铁开通的创新网络效应与要素集聚效应,丰富了对高铁开通创新效应的研究。(2)在研究方法上,运用双重差分模型等现代计量分析工具考察高铁开通的创新效应,并通过安慰剂检验考察模型的稳健性,当安慰剂检验不足以证实研究结论的稳健性时,本文又进一步借鉴张勋等(2016)做法,对中部地区高铁开通的创新效应进行进一步检验;并且在考察高铁开通创新效应的作用机制时,本文在中介效应回归的基础上加入了Sobel检验和Bootstrap检验,进一步证实了要素集聚中介效应的存在。一系列现代计量方法和严谨的统计检验使得本文结论更为可信。(3)在研究视角上,受限于数据的可获得性,以往文献对于基础设施建设创新效应的探究多基于省级面板数据或企业微观数据,缺乏对城市层面创新活动的研究。省级层面的研究忽视了城市创新的异质性特征,而企业层面的研究忽视了高铁开通的宏观创新效应。因此,本文从城市层面探究高铁开通对区域创新格局的影响效果,从研究视角上丰富了现有研究。

二、文献综述与机制分析 (一) 文献综述随着高铁网络建设力度逐渐加大,一些文献开始关注高铁开通的经济效应,其焦点主要包括两个方面:第一,高铁开通对城市经济的带动作用;第二,高铁开通对区域经济格局的影响,即虹吸效应和溢出效应何者更为显著的问题。

一方面,就高铁开通对城市经济的带动作用而言,以往文献基本形成了一致观点,即高铁开通带动了城市经济活力,促进了城市经济增长(Ahlfeldt and Feddersen, 2015;刘正勇、李岩,2017)。就其作用机制而言,综合以往文献可概括为以下几个方面。第一,效率提升效应,即高铁开通会降低要素流动的时间与经济成本,促进生产要素优化配置,提升企业或行业生产效率,进而推动城市经济增长。如李欣泽等(2017)研究指出,高铁会加速资本要素在不同企业之间流动,促进资本要素优化配置,并提高企业经营效率;施震凯等(2018)研究发现,铁路提速会引致更为充分的市场竞争,优化要素配置,促进沿线企业技术进步和效率提升;魏丽等(2018)认为,高铁开通增强了地区之间经济和科技交流,为产业创新和技术进步创造了良好的环境,有利于产业效率提升。第二,产业结构优化效应,即高铁开通会带动地方产业结构转型升级,并促进经济增长。如林晓言等(2010)认为,高铁开通能够显著带动与信息流、人才流等息息相关的第三产业的发展,同时高铁建设过程中对建材、机械制造业等的需求也会拉动第二产业发展。张俊(2017)研究发现,高铁能够提高县级市第二产业增加值,并带动城市经济增长。第三,产业与要素集聚效应,即高铁开通会带动城市人才和资本要素集聚,并进一步引致产业集聚和经济增长。如龙玉等(2017)研究发现,高铁开通降低了风险投资过程中的信息不对称,有利于高铁城市获得更多的风险投资,并带动城市经济增长;杜兴强、彭妙薇(2017)研究了高铁开通的人才流动效应,发现高铁开通为高铁城市发展带来了高级人才,会加速人才集聚,为地方经济发展奠定了良好的人力资本基础;而资本与人才集聚会进一步引致产业集聚,如李雪松、孙博文(2017)研究发现,高铁开通带动了制造业集聚;而邓涛涛等(2017)则发现,高铁对城市服务业集聚也具有显著的促进作用。

另一方面,Faber(2014)等指出,高铁建设对区域经济格局的改变并非是一场没有输家的游戏,会对中心城市与外围城市产生非均衡影响。如Qin(2017)等研究认为,高铁开通会加剧中心城市对边缘城市的虹吸效应和掠夺效应,在促进中心城市经济增长的同时,也抑制了边缘城市经济增长。与此类似,Coto-Millán et al.(2007)研究发现,高铁促进了欧洲中部城市发展,但对西班牙、葡萄牙等边缘地区经济发展产生了不利影响;Li and Xu(2018)基于日本高铁数据发现,高铁促进了中心地区(东京都市圈)服务业发展,但也使得外围地区服务业趋于萎缩。卞元超等(2018)基于中国高铁开通的城市数据同样发现,高铁开通会产生极化效应,加速生产要素由边缘城市向中心城市流动,扩大了城市间经济差距。但是,也有研究认为,高铁是我国城市经济包容性增长的重要动力,如林晓言(2015)指出,高铁开通加速了要素流动及知识与技术溢出,具有广泛的辐射和带动作用,有利于打破城乡二元分割局面,加速区际贸易联动和统一市场建立,缩小城乡之间、区域之间经济发展差距。

综上可见,以往研究对高铁开通的经济效应仍旧存在分歧,其原因也是多方面的,如样本选择和样本所处时间阶段差异、实证分析方法差异等。其中,对高铁开通经济效应作用机制的考察不全面也是分歧产生的主要原因。创新是经济增长的重要驱动力,考察高铁开通的创新效应是理解高铁开通经济效应的重要窗口。因此,应当注重对高铁开通创新效应的考察。

(二) 作用机制高铁开通会对区域创新格局产生深刻影响。首先,科技创新活动对城市基础设施具有内在依赖性,尤其是道路等交通基础设施建设。高铁开通为城市科技创新提供了诸多便利,能够有效促进城市创新水平提升。一般来讲,知识的传播与共享可以通过现代信息技术来实现。但是,一些特殊的创新活动,如对保密性要求较高的创新活动仍旧依赖于研发工作者的面对面交流;此外,创新活动所需要的设备往往具有较高的价值,为了节约成本,不同地方之间可能会共用创新设备或创新基础设施,这都对城际交通基础设施提出了新的要求。而高铁能够提高城市通达性,较好地满足创新活动对交通基础设施的要求,提高了创新主体对域外创新资源的“可用性”,进而促进城市创新水平提升。其次,便捷的交通基础设施是城市引资、引智和实现创新发展的重要保障。高铁开通能够方便异地风险投资方与被投资企业间面对面交流,降低了投资过程中的信息不对称对投资决策造成的负面影响,有利于高铁城市获得更多的风险投资(龙玉等,2017),缓解城市创新活动的资金压力,促进城市创新。此外,高铁开通会增强城市对高素质人才的吸引力,加速高铁城市人才集聚,为城市创新提供了高素质人力资本供给(Debrezion et al., 2011;杜兴强、彭妙薇,2017)。高铁开通带动的人才与投资要素集聚还会促进不同城市专业化水平提升,为城市创新提供良好的产业基础(Filip and Beveren, 2012;Ning et al., 2016)。高铁建设的分工效应主要通过产业投资、人力资本转移等方式实现。高铁开通扩展了城际交通运输网络,降低了城市间生产要素流动的时间与经济成本,为产业发展水平较高的城市向产业发展较为滞后的城市实施产业转移提供了便利化条件。高铁开通通过产业转移加速城市同质生产要素和产业集聚,促进城市专业化分工,提高城市专业化集聚水平,并带动城市创新水平提升(Glaeser,1992)。由此可见,高铁开通能够提升高铁城市创新水平,而非高铁城市创新活动难以享受高铁开通的便利化条件,并可能导致高铁城市与非高铁城市创新水平的分化。基于上述分析,本文提出如下研究假说:

假说1:高铁开通能够提高高铁城市创新水平,拉大高铁城市与非高铁城市创新水平差距。

假说1.1:高铁开通会促进高铁城市高素质人才集聚,促进城市创新水平提升,拉大与非高铁城市创新水平差距。

假说1.2:高铁开通会促进高铁城市投资要素集聚,促进城市创新水平提升,拉大与非高铁城市创新水平差距。

高铁开通方便了企业家、科研工作者出行,会加速创新要素流动,密切高铁城市间科技交流与合作,带动城市间创新网络的形成。一方面,高铁开通提高了城市通达性,会加速以科研工作者为载体的知识交流与合作,加强高铁城市之间协同创新,促进知识与技术的传播与溢出,有利于缩小高铁城市内部创新水平差距。高铁开通优化了原有铁路运输网络,提高了企业等创新主体对域外创新资源的“可用性”,使得高铁城市以更低的时间成本和经济成本获得和使用域外创新资源,形成了互补互促的城市间创新协作格局,有利于缩小高铁城市间创新水平差距。另一方面,高铁开通还加速了以产品为载体的知识传播,强化知识溢出,缩小高铁城市创新差距。高铁开通有助于企业扩大域外市场规模和范围,而市场扩张有利于分担企业研发成本,提高企业创新活动收益率和创新激励,有助于带动高铁城市整体创新水平提升。并且在高铁网络的带动下,作为知识传播与溢出的重要媒介,创新产品在更广范围内销售,能够带动高铁覆盖城市创新水平提升,并由此缩小高铁城市内部创新差距。综合上述分析,本文提出如下研究假说:

假说2:高铁开通缩小了高铁城市内部创新水平差距。

假说2.1:高铁开通促进了城市之间知识关联与溢出,是高铁开通缩小高铁城市创新水平差距与拉大高铁城市和非高铁城市间创新水平差距的重要作用机制。

三、研究设计 (一) 模型设定首先,为了探究高铁开通对区域创新格局的影响,即为了检验假说1和假说2,借鉴以往相关研究(Ke et al., 2017),本文将我国高铁开通这一事件看作一次准自然实验,通过构建双重差分模型实证检验高铁开通对我国区域创新格局的影响。相对于普通最小二乘回归模型等传统计量分析工具,双重差分模型具有一定的优势,即能够有效避免由于遗漏变量等原因所引起的内生性问题。此外,由于我国高速铁路建设是一个渐进的过程,2008年京津高速铁路开通以来,几乎每一年都有新的城市开通高铁。而传统的双重差分模型仅能评价单一时期政策效果,为此,本文借鉴Autor(2003)等研究,构建如式(1)所示多期双重差分模型,以检验假说1是否成立。

| $ lninn{o_{it}} = {\alpha _0} + {\alpha _1}hs{r_{it}} + \sum {{\gamma _j}} {X_{jit}} + {\mu _{city}} + {\upsilon _{year}} + {\varepsilon _{it}} $ | (1) |

式(1)中,lninno表示城市创新水平,hsr表示高铁开通时间虚拟变量,其回归结果可以反映出高铁开通对高铁城市创新水平的影响,以及高铁城市与非高铁城市创新水平差距的变化。Xj表示影响城市创新水平的经济社会变量的集合,εit为随机误差。μcity表示城市个体固定效应,υyear表示时间固定效应,上述多期双重差分模型通过控制个体与时间双向固定效应,使得影响城市创新水平的城市个体特征差异与随时间变化的城市个体特征均得到有效控制。

为了检验假说2是否成立,即考察高铁开通对高铁城市内部创新水平差距的影响,本文进一步构建如式(2)所示多期双重差分模型:

| $ ga{p_{it}} = {\alpha _0} + {\alpha _1}hs{r_{it}} + \sum {{\gamma _j}} {X_{jit}} + {\mu _{city}} + {\upsilon _{year}} + {\varepsilon _{it}} $ | (2) |

其中gap为城市创新水平差距,从hsr的回归结果可以看出高铁开通对高铁城市内部创新水平差距的影响效果。

其次,为了检验假说1.1与1.2是否成立,即考察高铁开通影响高铁城市与非高铁城市创新水平差距的作用机制,本文借鉴Baron and Kenny(1986)的方法,进一步构建如式(3)至式(5)所示中介效应模型。

| $ lninn{o_{it}} = {\alpha _0} + {\alpha _1}hs{r_{it}} + \sum {{\gamma _j}} {X_{jit}} + {\mu _{city}} + {\upsilon _{jear}} + {\varepsilon _{it}} $ | (3) |

| $ {M_{it}} = {\beta _0} + {\beta _1}hs{r_{it}} + \sum {{\gamma _j}} {X_{jit}} + {\mu _{city}} + {\upsilon _{year}} + {\varepsilon _{it}} $ | (4) |

| $ lninn{o_{it}} = {\varphi _0} + {\varphi _1}hs{r_{it}} + {\varphi _2}{M_{it}} + \sum {{\gamma _j}} {X_{jit}} + {\mu _{city}} + {\upsilon_{year}} + {\varepsilon _{it}} $ | (5) |

上述三式中,M表示中介变量,包括人才集聚(talent)与投资集聚(invest)两类要素集聚水平。在α1显著的前提下,即高铁开通会拉大高铁城市与非高铁城市创新水平差距的前提条件下,考察高铁开通的要素集聚效应,以及要素集聚的创新效应,即对式(4)和式(5)进行估计。若两式中,β1与φ2同时显著,则说明高铁开通会通过影响高铁城市要素集聚,进而拉大高铁城市与非高铁城市创新水平差距,其中介效应为β1φ2。如果此时φ1依旧显著,则说明该要素集聚是部分中介变量,除了通过影响该类要素集聚进而改变城市创新格局外,高铁开通还会直接或通过其他机制影响城市创新格局。若β1与φ2不同时显著,则说明高铁开通难以通过促进高铁城市要素集聚进而拉大高铁城市与非高铁城市创新水平差距。

最后,为了探究高铁开通对城市创新水平差距影响的作用机制,本文进一步构建如式(6)和式(7)所示空间面板滞后模型和空间面板误差模型:

| $ lninn{o_{it}} = {\alpha _0} + \rho \sum\limits_{k = 1}^n {{w_{ik}}} lninn{o_{kt}} + \sum {{\gamma _j}} {X_{jit}} + {\mu _{city}} + {\varepsilon _{it}} $ | (6) |

| $ lninn{o_{it}} = {\alpha _0} + \sum {{\gamma _j}} {X_{jit}} + {\mu _{city}} + {\varphi _{it}},{\varphi _{it}} = \lambda \sum {_k^n{w_{ik}}{\varphi _{kt}} + {\varepsilon _{it}}} $ | (7) |

上述两式中,w为空间权重矩阵。空间权重矩阵表示不同城市间创新活动的交互影响,即空间溢出效应。为了反映高铁城市内部创新的空间溢出效应,本文设置二进制权重矩阵,即假设高铁城市之间创新活动具有溢出效应,用1表示二者之间具有创新关联;假设高铁城市与非高铁城市之间以及非高铁城市内部不存在创新关联,即为0。若空间项回归系数显著为正,说明高铁城市内部创新活动具有溢出效应;若空间项回归系数显著为负,说明高铁城市内部创新活动存在竞争效应和虹吸效应;若空间项不显著,说明高铁城市之间创新活动既不存在溢出效应,也不存在竞争效应和虹吸效应。

(二) 变量设定与数据特征本文的被解释变量包括城市创新水平(lninno)和城市创新水平差距(gap)。受限于数据的可获得性,以往文献较少关注城市层面创新活动。现有的少数研究中,王猛等(2016)基于我国20个大城市面板数据研究了创意阶层集聚对城市创新水平的影响,其城市创新数据来源于《中国创新城市评价报告》。高翔(2015)手工检索专利信息网城市专利数据,用以测度城市创新水平,并研究了城市规模对创新水平的影响。前者研究样本量较为有限,且由于我国城市发展差距较为明显,不同城市在创新水平、创新政策获取能力等方面存在显著差异,因此基于少数大城市进行的研究其结论的一般性和普适性仍需进一步验证。后者手工检索专利数据工作量庞大且繁琐,并且难以解决专利质量和价值异质性的问题。为此,本文运用《中国城市和产业创新力报告2017》所报告的2003年至2016年城市创新指数的对数值作为本文城市创新水平的测度指标。该指数通过专利更新模型估算专利价值,并加总到城市层面得到城市创新指数,一定程度上解决了不同年龄专利价值异质性的问题。具体方法参见寇宗来、刘学悦(2017)。对于城市创新水平差距的测算,借鉴卞元超等(2018)的研究方法,用城市创新水平的离差值来代替。具体来说,就是将总样本分为高铁城市(treated=1)和非高铁城市(treated=0),计算各年份开通高铁城市和未开通高铁城市的离差,即城市创新差距=该年份某城市创新水平-该年份所有城市创新水平均值。

高铁开通(hsr)是本文的核心解释变量,用虚拟变量的形式加以表征。具体来说,若某一城市当年九月或九月之前开通高铁,则该年及其以后年份为1,之前年份为0;若当年十月及其之后月份开通高铁,则下一年及其之后年份为1,之前年份为0。人才集聚和投资集聚是本文的中介变量。对于人才集聚的测算,本文采用非农产业就业人员数占城市年末总人口比重来表示,这是由于相对于农业劳动者,非农产业从业人员往往具有更高的受教育水平和人力资本水平,因此将非农产业从业人员数作为高素质劳动者数量的替代变量具有一定的合理性(雷欣等,2014)。对于投资集聚的测算,本文借鉴李政、杨思莹(2019)的做法,运用该城市全社会固定资产投资与城市土地面积的比值表示。

此外,借鉴高翔(2015)等相关研究,本文控制变量主要包括:(1)外商直接投资水平(fdi),用该城市实际利用外商直接投资金额占本地区生产总值比重表示;(2)科教资源规模(s & e),用高等学校在校生人数占城市总人口比重表示;(3)金融规模(finc),用银行存贷款余额占地区生产总值比重表示;(4)政府支持力度(g_tec),用地方政府财政支出中科学支出所占比重表示;(5)城市研发经费投入(rd_exp)和研发人员投入(rd_pers),由于国家统计局以及相关数据库和统计年鉴未能给出城市研发人员和研发经费相关数据,因此,本文依据各城市GDP占所在省份GDP比重分摊各省研发经费内部支出和研发人员全时当量,这种做法能够在一定程度上考虑到各城市创新投入水平的异质性问题。

本文样本包含了全国285个城市2003年至2016年的数据,除城市创新水平数据来源于《中国城市和产业创新力报告2017》外,其余数据皆来源于EPS数据平台、各年份《中国区域经济统计年鉴》和《中国城市统计年鉴》。各变量统计特征如表 1所示。

| 表 1 变量的描述性统计 |

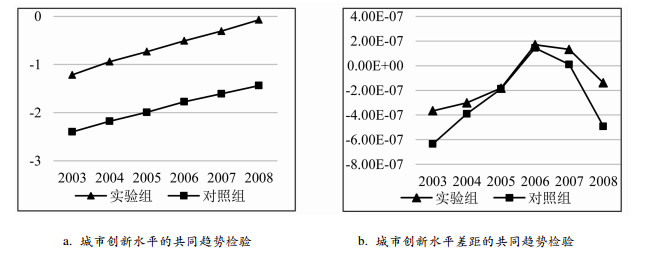

使用双重差分模型进行政策评估时需要满足一定的前提条件,即政策实施前实验组与对照组具有共同趋势。为了检验这一条件是否满足,本文逐年给出了首条高铁线路开通前高铁城市与非高铁城市创新水平均值和城市创新水平差距均值,具体如图 1所示。从中可以看出,相对于非高铁城市,高铁城市具有更高的创新水平;并且无论是城市创新水平,还是城市创新水平差距,高铁城市与非高铁城市均具有相同的变动趋势,说明城市创新水平和创新水平差距基本满足共同趋势条件,双重差分模型适用于高铁开通创新效应的评估。

|

图 1 共同趋势检验 |

此外,本文还进一步运用回归法检验被解释变量是否满足共同趋势条件,即设定如式(8)所示回归模型:

| $ {y_{it}} = {\alpha _0} + {\alpha _1}{\rm{ }}treated{\rm{ }} + \sum\nolimits_{k = 2003}^{2007} {{\delta _k}yea{r_k}} + \sum\nolimits_{k = 2003}^{2007} {{\gamma _j}yea{r_j}} \cdot {\rm{ }}treated{\rm{ }} + {\varepsilon _{it}} $ | (8) |

其中,y为被解释变量,包括城市创新水平和城市创新水平差距,treated为组别虚拟变量,包括高铁城市(treated=1)与非高铁城市(treated=0),year为年份虚拟变量,时间跨度为2003年至2007年。year·treated表示年份虚拟变量与组别虚拟变量的交叉项。若交叉项系数γj联合不显著,则说明政策实施前实验组与对照组并无显著差异,双重差分模型具有较好的适用性。在对式(8)进行估计的基础上对系数γj进行联合显著性检验,结果如表 2所示。从表 2可以看出,如论是城市创新水平,还是城市创新水平差距,两组回归均接受γj联合为0的原假设,即政策实施前高铁城市和非高铁城市并无明显差异,再次说明双重差分模型适用于高铁开通创新效应的评估。

| 表 2 共同趋势检验 |

为了检验假说1,即考察高铁开通是否能够拉大高铁城市与非高铁城市创新水平差距,本文首先对式(1)进行双重差分估计,结果如表 3所示。其中,回归(1)给出了全部样本的回归结果,从中可以看出,高铁开通变量的回归系数在1%的水平下显著为正,说明高铁开通能够显著促进城市创新水平提升。为了检验高铁开通对城市创新水平影响的区域异质性,同时考察高铁开通能够推动城市创新水平提升这一结论是否具有稳健性,本文进一步将样本细分为东部地区、中部地区和西部地区三个子样本,并分别带入式(1)进行双重差分估计,结果如回归(2)至回归(4)所示。回归结果表明,高铁开通变量的回归系数在东部地区在1%的水平下显著为正,而在中部地区和西部地区,高铁开通对城市创新水平的回归系数并不显著。这一结果表明,高铁开通对东部地区城市创新水平提升具有显著的促进作用,而对于中西部地区,高铁开通对城市创新水平并无显著影响。由此可见,相对于非高铁城市,高铁开通会显著提升高铁城市创新水平,由此拉大高铁城市与非高铁城市创新差距。但这一结论仅在东部地区成立,对于中部地区和西部地区,高铁开通对城市创新水平提升的回归系数并不显著。可能是由于一方面,相对于东部地区,考察期内中西部地区开通高铁城市相对较少,对城市创新水平提升的边际作用仍比较弱;另一方面,从中西部地区高铁开通回归系数结果来看,其值为负,可能由于高铁开通使得东部地区对中西部地区产生了一定的虹吸效应,在促进东部地区创新水平提升的同时,也在一定程度上抑制了中西部地区创新活动开展。基于上述结果,假说1得以部分证实。

| 表 3 高铁开通对城市创新水平的影响 |

表 3考察了高铁开通对高铁城市与非高铁城市创新水平差异的影响,为了进一步考察高铁开通对高铁城市内部创新水平差距的影响,即检验假说2是否成立,本文对式(2)进行双重差分估计,结果如表 4所示。回归(1)对所有样本进行估计,从中可以看出,高铁开通对城市创新水平离差的回归系数在1%的水平下显著为负,说明整体来看,高铁开通显著缩小了高铁城市内部创新水平差距,假说2得以证实。为了考察高铁开通对高铁城市内部创新水平差距影响的区位异质性是否存在,本文进一步将样本细分为东部地区、中部地区和西部地区三个子样本,并分别进行双重差分估计,结果如表 4中回归(2)至回归(4)所示。从中可以看出,在东部地区,高铁开通对城市创新差距的回归系数虽然为负,但并不显著;在中西部地区,高铁开通对城市创新差距的回归系数在1%的水平下显著为负。由此可见,高铁开通显著缩小了中西部地区高铁城市创新水平差距,而对东部地区高铁城市创新差距的缩小作用不显著。上述结论也在一定程度上证实了假说2。

| 表 4 高铁开通对高铁城市内部创新差距的影响 |

采用双重差分模型分析高铁开通对区域创新格局的影响效果时,其前提假设是若不存在高铁开通的冲击效应,高铁城市和非高铁城市的创新水平和创新差距变动趋势随时间变化不会存在系统性差异(陈刚,2012)。由此,本文采用反事实分析方式再次检验上述前提是否成立。具体来说,本文删除2008年及其以后年份的样本,然后假设政策冲击时间为2005年(hsr=2005),并设立组别虚拟变量(treated)与高铁开通时间虚拟变量的交叉项(did),运用双重差分模型进行回归,结果如表 5所示。其中,回归(1)至回归(4)中被解释变量为城市创新水平,样本分别为全样本和东部地区、中部地区以及西部地区三个子样本。从回归结果来看,回归(1)、回归(2)与回归(4)中交叉项did的回归系数均不显著,说明除去高铁开通的冲击外,高铁城市与非高铁城市创新水平的变动趋势不存在系统性差异,前述估计结果有效。而在回归(3)中,交叉项did的回归系数虽然显著,但其值为负,与表 3中回归(3)系数符号相反,同样能够说明表 3中回归(3)对于中部地区的估计结果有效。回归(5)至回归(8)中被解释变量为城市创新水平差距,并且分别为所有城市样本以及东部地区、中部地区和西部地区三个子样本的回归结果。从中可以看出,回归(5)、回归(6)和回归(8)中交叉项did的回归系数均不显著,说明除去高铁开通的冲击外,高铁城市创新水平离差与非高铁城市创新水平离差的变动趋势不存在系统性差异,前述估计结果有效。而对于中部地区,交叉项回归系数在1%的水平下显著为负,与表 4中回归(3)结果一致。这表明对于中部地区,高铁开通显著缩小高铁城市创新水平差距的结论仍需进一步检验。

| 表 5 安慰剂检验 |

如前所述,在检验高铁对高铁城市内部创新水平差距的作用效果时,针对中部地区的反事实分析结论与事实分析结论一致,因此仍需要进一步分析。为此,本文借鉴张勋等(2016)的做法,设置如式(9)所示回归模型。

| $ lninn{o_{it}} = {\alpha _0} + {\alpha _1} lninn{o_{it-1}} + {\alpha _2}hs{r_{it}} + {\alpha _3} lninn{o_{it-1}} \times hs{r_{it}} + \sum {{\gamma _j}} {X_{jit}} + {\mu _{city}} + {\upsilon _{year}} + {\varepsilon _{it}} $ | (9) |

依据上式,当城市开通高铁时,hsr为1,目标变量值为:

| $ E( lninn{o_{it}}|hsr = 1) = {\alpha _0} + {\alpha _1} lninn{o_{it-1}} + {\alpha _2} + {\alpha _3} lninn{o_{it-1}} + \sum {{\gamma _j}} {X_{jit}} $ | (10) |

若城市未开通高铁,则hsr为0,目标变量值为:

| $ E(lninn{o_{it}}|hsr = 0) = {\alpha _0} + {\alpha _1} lninn{o_{it-1}} + \sum {{\gamma _j}} {X_{jit}} $ | (11) |

此时,高铁开通对城市创新水平的影响效果为:

| $ {E_P} = E( lninn{o_{it}}|hsr = 1) - E( lninn{o_{it}}|hsr = 0) = {\alpha _2} + {\alpha _3} lninn{o_{it-1}} $ | (12) |

式(12)中,高铁开通对城市创新水平的影响分为两个部分,即α2和α3lninnoit-1。其中,α2反映出其他条件不变时,高铁开通对城市创新水平的影响;α3lninnoit-1则反映出上一期城市创新水平通过高铁开通作用于当期城市创新水平的异质性影响。若α3>0,则表明上一期创新水平越高的城市从高铁开通这一事件中获益更多,由此高铁开通会拉大高铁城市内部创新水平差距;若α3 < 0,则上一期创新水平越低的城市越能从高铁开通事件中获益,则高铁开通缩小了高铁城市创新水平差距。

基于此,本文进一步基于中部地区高铁城市样本对式(9)进行估计。在估计过程中,本文运用具有估计效率优势的系统广义矩估计方法,并逐步加入控制变量进行估计,结果如表 6所示。Arellano-Bond检验结果显示,扰动项差分存在一阶自相关,但不存在二阶自相关问题,并且Sargan检验结果显示,模型不存在工具变量的过度识别问题,上述结果表明系统广义矩估计结果有效。从高铁开通与上一期城市创新水平交互项的回归系数来看,七组回归结果中,交互项回归系数均在1%的水平下显著为负,说明在中部地区,高铁开通更能够促进创新水平较低城市的创新水平提升。因此,高铁开通能够有效缩小中部地区高铁城市创新水平差距,与双重差分模型估计结果一致。

| 表 6 进一步检验 |

综合前述回归结果可见,高铁开通显著促进了高铁城市创新水平提升,并由此拉大与非高铁城市创新水平差距。为了进一步探讨其作用机制,即检验假说1.1与假说1.2是否成立,本文进一步对式(3)至式(5)所示中介效应模型进行估计,结果如表 7所示。其中,回归(1)至回归(3)给出了高铁开通的人才集聚效应及其对区域创新格局的影响效果;回归(4)至回归(6)检验了高铁开通的投资集聚效应及其对区域创新格局的影响效果。

| 表 7 高铁开通的要素集聚效应检验 |

首先,从回归(1)与回归(4)的回归结果来看,高铁开通对城市创新水平的回归系数在1%的水平下显著为正,说明高铁开通显著提升了高铁城市创新水平,并能够拉大高铁城市与非高铁城市创新水平差距,与前述结论一致。这也表明本文可以进一步探究高铁开通影响区域创新格局的作用机制。

其次,观察人才集聚的中介效应。从回归(2)可以看出,高铁开通对城市人才集聚的回归系数在1%的水平下显著为正,说明高铁开通为城市人口出行提供了诸多便利,能够吸引高素质劳动者集聚。进一步观察回归(3)中人才集聚对城市创新水平的回归系数发现,该系数在1%的水平下显著为正,说明人才集聚对城市创新具有显著的促进作用。综合回归(2)中高铁开通对城市人才集聚的回归结果可以看出,高铁开通促进了城市人才集聚,并进一步推动了高铁城市创新水平提升,其中介效应为0.023。进一步观察回归(3)中高铁开通虚拟变量的回归系数,该系数依旧在1%的水平下显著为正,说明高铁开通还会直接或者通过其他作用机制促进高铁城市创新水平提升。此外,Sobel检验以及Bootstrap检验结果均表明,城市人才集聚的中介效应显著;并且人才集聚中介效应占高铁开通对城市创新水平影响的总效应之比为18.40%。

最后,观察投资集聚的中介效应。回归(5)中高铁开通对城市投资集聚水平的回归系数在1%的水平下显著为正,说明高铁开通为城市产业发展提供了更为完善的交通基础设施条件,对城市投资集聚产生了显著的促进作用。回归(6)中城市投资集聚对创新水平的回归系数在1%的水平下显著为正,说明城市投资密集度的提升为科技创新提供了良好的资金要素供给,促进了城市创新水平提升。综合回归(5)中高铁开通对城市投资集聚的回归结果可以判断,高铁开通促进了城市投资集聚,间接推动了城市创新水平提升,其中介效应为0.083,约占总效应的66.40%。Sobel检验结果与Bootstrap检验结果也都证实了城市投资集聚中介效应的存在。可见,高铁开通对城市投资集聚的促进效应是高铁拉大高铁城市与非高铁城市创新水平差距的主要原因。

综上分析,高铁开通会带动城市人才要素和投资要素集聚,促进高铁城市创新水平提升,并进一步拉大高铁城市与非高铁城市创新水平差距,假说1.1与假说1.2均得以证实。

(二) 知识溢出效应:基于空间面板计量模型综合前述回归结果可见,高铁开通显著促进了高铁城市创新水平提升,并由此拉大与非高铁城市创新差距;此外,高铁开通还缩小了高铁城市内部创新差距。之所以存在上述影响,很有可能是由于高铁开通方便了企业家、科研工作者出行与面对面交流,加强了以科研工作者流动或创新产品为载体的知识交流与溢出。由此,为了检验高铁开通是否会强化不同城市之间知识交流与溢出,即考察假说2.1是否成立,本文对式(6)和式(7)所示的空间面板回归模型进行估计。具体来说,本文首先将总样本分为高铁开通之前和高铁开通之后两组样本。为了满足空间面板计量模型的估计要求,本文对样本进行如下处理。对高铁开通后的样本,本文以2011年为时间节点,删除2011年及其以后年份开通高铁的城市样本,并且删除所有城市2010年及其之前年份样本。在保留的2011年至2016年样本中,所有高铁城市在样本期内均已开通高铁,而非高铁城市始终未开通高铁,满足了空间面板计量模型的估计要求。对于高铁开通前的样本,由于2004年国家公布了铁路发展规划,这势必会影响人口流动与投资要素流动。为此,本文删除了2004年以后的样本,保留的样本中,所有城市均未开通高铁。

将上述样本带入式(6)与式(7)进行估计,结果如表 8所示。回归(1)与回归(2)给出了高铁开通以前,高铁城市内部的创新关联效应回归结果,其中,回归(1)为空间面板滞后模型回归结果,回归(2)为空间面板误差模型回归结果。从中可以看出,相对于普通最小二乘回归模型,LR检验接受了空间项回归系数为0的原假设,并且回归(1)与回归(2)中,空间项的回归系数皆不显著,上述结果表明,高铁开通之前,高铁城市内部基本不存在科技创新的空间关联和溢出效应。回归(3)与回归(4)给出了高铁开通后,高铁城市内部溢出效应的回归结果,其中,LR检验拒绝空间项回归系数为0的原假设,说明模型存在空间效应。空间滞后因变量和空间误差项的回归系数在1%的水平下显著为正,说明高铁城市创新水平提升会对高铁城市内部创新产生显著的促进作用,可见高铁城市内部存在着显著的创新溢出效应。对比回归(1)与回归(2)可以判断,高铁开通前高铁城市内部并不存在显著的创新关联,而高铁开通具有创新网络效应,促进了高铁城市间创新活动的溢出效应,假说2.1得以证实。高铁开通对高铁城市内部创新溢出效应的强化能够较好地解释高铁开通对区域创新空间格局的影响,即高铁开通促进了高铁城市内部知识溢出,扩大了高铁城市与非高铁城市创新水平差距,但也缩小了高铁城市内部创新差距,表现出一定的“俱乐部效应”。

| 表 8 作用机制检验:基于空间面板计量模型 |

近年来,随着我国高铁产业的飞速发展和高铁建设的大面积推进,越来越多的研究开始关注高铁建设的经济效应,但是对其创新效应的研究仍旧不足。高铁开通加速了创新要素流动,对区域创新格局会产生重要影响。本文基于2003年至2016年我国285个城市面板数据,运用双重差分模型、中介效应模型和空间面板计量模型,实证检验了高铁开通对我国城市创新空间格局的影响及其作用机制。研究发现:(1)高铁开通对高铁城市与非高铁城市会产生非均衡影响,即高铁开通会显著提升高铁城市创新水平,带动高铁城市科技创新踏上“高铁速度”,由此也会推动高铁城市与非高铁城市呈现出二元化发展趋势,拉大两者创新水平差距。(2)高铁开通对高铁城市内部创新水平会产生均衡化影响,即高铁开通会缩小高铁城市内部创新差距,表现出一定的俱乐部效应。(3)高铁开通会加速知识与技术在高铁城市内部传播与溢出,推动高铁城市人才集聚和投资集聚,促进高铁城市创新水平的提升和高铁城市内部创新水平差距的缩小,进而对区域创新格局产生深刻影响。并且高铁开通对投资集聚的促进作用是高铁开通改变区域创新格局的重要作用机制。

总之,高铁开通对城市创新的影响具有“俱乐部效应”,即高铁开通会强化高铁城市内部知识与技术的空间溢出,从而促进高铁城市内部创新的均衡化发展,缩小高铁城市创新差距;但也会促进高铁城市人才要素和投资要素集聚,强化高铁城市与非高铁城市科技创新的二元化发展趋势,拉大两者创新水平差距。对高铁开通创新效应的探讨不仅仅是对高铁开通经济效应的重要补充,具有重要的理论意义;而且对我国深入实施创新驱动发展战略,加快推进创新型国家建设和提高经济发展质量具有重要的实践启示。新时代背景下推动我国经济实现高质量发展,应当重视高铁等交通基础设施建设的重要作用,重视高铁发展对我国区域创新格局的影响,发挥高铁在我国科技创新体系建设中的重要作用;要以高铁为桥梁和纽带,完善区域创新网络,推动知识与技术在更宽领域、更广范围内传播与溢出。同时,应当警惕高铁建设的“俱乐部效应”,降低高铁开通对高铁城市与非高铁城市的非均衡影响,走包容性科技创新道路。

| [] |

卞元超、吴利华、白俊红, 2018, “高铁开通、要素流动与区域经济差距”, 《财贸经济》, 第 6 期, 第 147-161 页。 |

| [] |

卞元超、吴利华、白俊红, 2019, “高铁开通是否促进了区域创新?”, 《金融研究》, 第 6 期, 第 132-149 页。 |

| [] |

陈刚, 2012, “法官异地交流与司法效率——来自高院院长的经验证据”, 《经济学(季刊)》, 第 4 期, 第 1171-1192 页。 |

| [] |

陈婧、方军雄、秦璇, 2019, “交通发展、要素流动与企业创新:基于高铁开通准自然实验的经验证据”, 《经济理论与经济管理》, 第 4 期, 第 20-34 页。 |

| [] |

邓涛涛、王丹丹、程少勇, 2017, “高速铁路对城市服务业集聚的影响”, 《财经研究》, 第 7 期, 第 119-132 页。 |

| [] |

杜兴强、彭妙薇, 2017, “高铁开通会促进企业高级人才的流动吗?”, 《经济管理》, 第 12 期, 第 89-107 页。 |

| [] |

高翔, 2015, “城市规模、人力资本与中国城市创新能力”, 《社会科学》, 第 3 期, 第 49-58 页。 |

| [] |

寇宗来、刘学悦, 2017, 《中国城市和产业创新力报告2017》, 复旦大学产业发展研究中心。 |

| [] |

雷欣、陈继勇、覃思, 2014, “开放、创新与收入不平等——基于中国的实证研究”, 《经济管理》, 第 5 期, 第 1-12 页。 |

| [] |

李欣泽、纪小乐、周灵灵, 2017, “高铁能改善企业资源配置吗?”, 《经济评论》, 第 6 期, 第 3-21 页。 |

| [] |

李雪松、孙博文, 2017, “高铁开通促进了地区制造业集聚吗?”, 《中国软科学》, 第 7 期, 第 81-90 页。 |

| [] |

李政、杨思莹, 2019, “国家高新区能否提升城市创新水平?”, 《南方经济》, 第 12 期, 第 49-67 页。 |

| [] |

梁双陆、梁巧玲, 2016, “交通基础设施的产业创新效应研究”, 《山西财经大学学报》, 第 7 期, 第 60-72 页。 |

| [] |

刘勇政、李岩, 2017, “中国的高速铁路建设与城市经济增长”, 《金融研究》, 第 11 期, 第 18-33 页。 |

| [] |

林晓言, 2015, 《高速铁路与经济社会发展新格局》, 社会科学文献出版社。 |

| [] |

林晓言、陈小君、白云峰、韩信美, 2010, “京津城际高速铁路对区域经济影响定量分析”, 《铁道经济研究》, 第 5 期, 第 5-11 页。 |

| [] |

龙玉、赵海龙、张新德、李曜, 2017, “时空压缩下的风险投资”, 《经济研究》, 第 4 期, 第 195-208 页。 |

| [] |

施震凯、邵军、浦正宁, 2018, “交通基础设施改善与生产率增长:来自铁路大提速的证据”, 《世界经济》, 第 6 期, 第 127-151 页。 |

| [] |

孙广召、黄凯南, 2019, “高铁开通对全要素生产率增长率的异质性影响分析”, 《财经研究》, 第 5 期, 第 84-98 页。 |

| [] |

谭建华、丁红燕、谭志东, 2019, “高铁开通与企业创新:基于高铁开通的准自然实验”, 《山西财经大学学报》, 第 3 期, 第 60-70 页。 |

| [] |

王猛、宣烨、陈启斐, 2016, “创意阶层集聚、知识外部性与城市创新”, 《经济理论与经济管理》, 第 1 期, 第 59-70 页。 |

| [] |

魏丽、卜伟、王梓利, 2018, “高速铁路开通促进旅游产业效率提升了吗?——基于中国省级层面的实证分析”, 《经济管理》, 第 7 期, 第 72-90 页。 |

| [] |

杨思莹、李政, 2019, “高铁开通与城市创新”, 《财经科学》, 第 1 期, 第 87-99 页。 |

| [] |

张俊, 2017, “高铁建设与县域经济发展”, 《经济学(季刊)》, 第 4 期, 第 1533-1562 页。 |

| [] |

张梦婷、俞峰、钟昌标、林发勤, 2018, “高铁网络、市场准入与企业生产率”, 《中国工业经济》, 第 5 期, 第 137-156 页。 |

| [] |

张勋、万广华, 2016, “中国的农村基础设施促进了包容性增长吗?”, 《经济研究》, 第 10 期, 第 82-96 页。 |

| [] |

Ahlfeldt G M, Feddersen A., 2015, "From Periphery to Core: Measuring Agglomeration Effects Using High-Speed Rail", Serc Discussion Papers.

|

| [] |

Autor D H., 2003, "Outsourcing at Will:The Contribution of Unjust Dismissal Doctrine to the Growth of Employment Outsourcing". Journal of Labor Economics, 21(1), 1–23.

|

| [] |

Baron R M., Kenny D A., 1986, "The Moderator-mediator Variable Distinction in Social Psychological Research:Conceptual, Strategic, and Statistical Considerations". Journal of Personality and Social Psychology, 51(6), 1173–1182.

|

| [] |

Coto-Millán P, Inglada V, Rey B., 2007, "Effects of Network Economies in High-speed Rail:The Spanish Case". The Annals of Regional Science, 41(4), 911–925.

|

| [] |

Debrezion G, Pels E, Rietveld P., 2011, "The Impact of Rail Transport on Real Estate Prices:An Empirical Analysis of the Dutch Housing Market". Urban Studies, 48(5), 997–1015.

|

| [] |

Faber B., 2014, "Trade Integration, Market Size and Industrialization:Evidence from China's National Trunk Highway System". The Review of Economic Studies, 81(3), 1046–1070.

|

| [] |

Filip D B, Beveren I V., 2012, "Does Firm Agglomeration Drive Product Innovation and Renewal? An Application for Belgium". Tijdschrift Voor Economische En Sociale Geografie, 103(4), 457–472.

|

| [] |

Glaeser E L, Kallal H D, Scheinkman J A, Shleifer A., 1992, "Growth in Cities". Journal of Political Economy, 100(6), 1126–1152.

|

| [] |

Ke X, Chen H, Hong Y, Hsiao C., 2017, "Do China's High-speed-rail Projects Promote Local Economy?: New Evidence from a Panel Data Approach", China Economic Review, (44): 203-226.

|

| [] |

Li Z, Xu H., 2018, "High-Speed Railroad and Economic Geography:Evidence from Japan". Journal of Regional Science, 58(3), 1–23.

|

| [] |

Ning L, Wang F, Li J., 2016, "Urban Innovation, Regional Externalities of Foreign Direct Investment and Industrial Agglomeration: Evidence from Chinese Cities", Research Policy, (40): 368-379.

|

| [] |

Qin Y., 2017, "'No county left behind?' The Distributional Impact of High-speed Rail Upgrades in China". Journal of Economic Geography, 17(3), 489–520.

|

| [] |

Scaringella L, Chanaron J., 2016, "Grenoble-GIANT Territorial Innovation Models:Are Investments in Research Infrastructures Worthwhile?". Technological Forecasting & Social Change, 112, 92–101.

|

| [] |

Wang X, Xie Z, Zhang X, Huang Y., 2018, "Roads to Innovation:Firm-level Evidence from People's Republic of China (PRC)". China Economic Review, 49, 154–170.

|