2019年8月,中国人民银行正式启用修订后的贷款基础利率LPR,标志着我国利率市场化改革正式步入收官阶段。从LPR的构成原理可以看出,它是以MLF为基础,附加18家商业银行的加权成本加成,其中MLF部分与基准利率高度挂钩,能够有效顺应市场情绪进行变动;而18家商业银行的成本加成报价更是完全基于市场的信息反馈。这意味着LPR将从根本上区别于传统的贷款基准利率,能够有效顺应市场变化而发生改变。然而一个重要的现象值得注意,本次着力推进的LPR报价改革是以MLF为基础而不是以基准利率为基础,相比而言,MLF的变动频率和波动性都显著低于基准利率,这意味着中央银行始终对双轨合并持谨慎态度。而产生这种顾虑的根本原因在于,中国现阶段的金融市场远未达到有效市场状态,预算软约束、信息不对称和隐性高杠杆的存在使得资本逐利的本能难以有效发挥,此时倘若过快畅通货币传导渠道,反而可能会加速资本的逆向选择,从而进一步推升杠杆率并放大经济波动。由此可见,若想要明晰LPR出现后的市场表象以及完全市场化可能引发的市场行为,首先当需对货币政策的有效性和货币政策的效率进行探讨。在有效性方面,我们应重点分析LPR出现后和完全市场化后的货币传导是否依然保持有效,而不是加剧信贷市场中的逆向选择;而倘若不同制度下的政策均为有效,我们则应关注LPR出现后和完全市场化后的利率传导效率是否会显著提升。为此,本文将构建一个含有金融市场摩擦的DSGE模型,通过校准分析与参数估计两种方式分别刻画完全市场化和双轨制下的利率传导,并采取TVP-VAR模型验证LPR出现后的政策传导更贴近于哪种机制,从而为明晰LPR的政策效果提供客观的经验判断。

二、利率市场改革中货币政策传导机制演变的逻辑分析与研究综述目前,有关利率市场化的探讨开始不断深入,而研究者关注的焦点主要集中在利率市场化能否产生有效的货币政策传导以及能否提高货币政策传导效率。围绕有效性层面,多数研究认为利率市场化能够形成有效的货币传导机制,其原因大致可归结为以下三点:一是认为现阶段存款利率过低,导致利率操作无法对储蓄行为产生系统性影响,而在取消计划轨后,公众储蓄行为对市场操作的敏感性将大幅提升,这将畅通利率对储蓄和消费行为的调控,从而形成有效的货币政策传导(郭路等,2015);二是认为市场轨与贷款基准利率之间的刚性差价过高,而在取消法定基准后,商业银行将主动降低贷款利率刺激潜在投资需求,从而彻底改变现阶段企业投资对利率变动不敏感的格局(郭豫媚等,2016);三是双轨制下,多操作目标(市场基准与存贷款基准)体系在传导过程中会形成信号交叉,这会严重影响货币政策有效性,有时甚至会产生反向作用效果(徐忠,2018)。然而,也有研究认为过快的进行利率市场化改革同样存在较大风险,王道平(2016)使用全球88个国家的面板数据对利率市场化与银行业危机之间关系的研究同样表明,市场化程度的提高会显著加大银行业危机的爆发概率,但是当引入存款保险制度后,这一影响将会有所减弱。

而在效率比较层面,相关研究主要是从两方面展开,一是采用各种时变模型比较不同时期和不同利率市场化程度下,货币政策对经济波动的调控效率,二是在理论和微观层面研究利率市场化对货币政策传导效率的影响机制。王少林(2015)利用卡尔曼滤波估计了不同市场化程度下,产出缺口、通货膨胀和汇率对利率调控的时变反应特征,结果发现随着市场化程度的不断提高,汇率和产出对利率调控的敏感性明显增强。刘金全、石睿柯(2018)采用TVP-VAR模型比较了不同市场化程度下,实际产出对基准利率反应的敏感度,研究表明随着市场化程度不断提高,实际产出对利率冲击的脉冲响应幅度明显上升,特别是在存款上限放开后,其累积脉冲值已超过市场化初期的2倍,表明利率市场化的确能够大幅提高货币政策的传导效率。此外,钱金保(2015)、何康(2015)基于时变模型的研究同样表明中国的渐进利率市场化改革提高了货币政策的传导效率。在理论和微观层面,纪洋等(2015)使用DSGE模型和参数校准探讨了计划轨基准对市场利率的影响机制,结果发现放开存款上限的确能显著提高均衡利率水平,使货币政策传导效率大幅上升,但是这同样会加剧市场自由进出状态下的银行破产风险,但由于现实中,中国对银行准入实施严格的审批制度,导致现有市场中的银行数量远低于均衡水平,因此打开存款管制上限并不会在中国引致银行业危机。此外, 杨筝等(2017)发现:尽管利率市场化能够提高货币政策对经济波动的调控效应,但是现阶段的利率市场化对企业投资效率的影响却十分微弱,这意味着利率市场化仍面临着微观传导层面效率低下的问题。

通过回顾有关利率市场化的研究不难发现,现有研究基本得出了一个具有普适性的结论:中国渐进利率市场化改革过程中的货币政策传导机制具有有效性,并且货币政策的传导效率在逐渐提升。但是相关研究同样留下了两个重要问题亟待解决:一是目前推行的LPR利率已具有典型的市场化属性,这与以往的市场化改革存在本质区别,那么其政策效果是更接近于最终的完全市场化状态还是更贴近于传统的渐进式改革则亟待阐明;二是当利率体制真的由双轨制转化为单轨后,货币政策传导机制是否会发生根本性改变,特别是在微观传导上,是否会彻底改变当前企业价值对利率变动不敏感的现状同样尚需佐证。有鉴于此,下文将采用实证分析与模拟分析相结合的方式,深入探讨不同利率市场化阶段下,利率在宏观与微观层面传导的结构性变化,从而为全面认知利率市场化改革的效果提供全新视角和重要判断。

三、理论模型构建本文将在含有金融摩擦的市场背景下刻画不同市场化程度下的利率传导。此外,考虑到以往研究以均衡利率上升替代市场化程度提高的做法不够全面,本文将使用利率对资本回报率的敏感性作为市场化程度的度量指标,这一指标能够在最大程度上还原利率市场化的最终目标,从而克服以往研究无法准确刻画市场化程度的弊端。①最后,整个模型包含五大部分,分别是家庭、生产部门、企业部门、银行部门和政府部门。进一步的,考虑到我国以按劳分配为主体的经济特征,本文还在Smets and Wouter(2007)、Ida(2011)、Carlstrom et al.(2014)等模型的基础上加入了劳动中间商,从而对基础模型仅含有中间产品商的弊端进行了补充。

① 采用这一指标作为市场化程度替代主要借鉴了Carlstrom et al.(2014)的研究思想,而这一做法的最大优势在于,能够克服利率管制不等约束用均衡利率上升代表市场化程度提高的弊端。因为利率上升仅是市场化改革的部分结果,但导致均衡利率上升的因素绝不只是市场化,例如为抑制经济过热,中央银行收紧银根也会导致均衡利率上升,这会导致实证观测与理论意义不一致,因此本文对原有做法进行了修正。

(一) 银行部门在典型化时期t,银行以无风险存款利率Rtd从家庭获取存款,随后在t+1期以实际贷款利率RtL收回贷款。银行将通过选择最优存款量实现利润最大化:

| $ Q_t^L = {E_t}\sum\limits_{j = 1}^\infty {\frac{{{\beta ^j}{\Lambda _{t + j}}}}{{{\Lambda _t}}}} (R_{t + j + 1}^L{D_{t + j}} - R_{t + j}^d{R_{t + j}}) $ | (1) |

式(1)中,QtL代表银行资产价值,Dt代表贷款量,Λt是时变贴现因子,银行利润最大化的一阶条件为:

| $ {E_t}\frac{{{\Lambda _{t + 1}}}}{{{\Lambda _t}}}[R_{t + 1}^L - R_t^d] = 0 $ | (2) |

式(2)的经济意义是:银行将不断吸收存款,直至逼近存贷款利率相等的边界条件,同时这也是银行放款的边际约束。

(二) 企业部门与贷款利率定价假定企业仅持有实物资本并可通过买卖资本获利,其全部资产由所有者权益和银行贷款组成。在代表性时期t的期初,企业将全部资产以价格QtBeg销售给资本生产商,并在期末以价格Qt赎回剩余资本

① 这是为了保证金融约束作用总体资产规模,而不仅限于投资(Bernanke et al., 1999)。

| $ R_t^k = \frac{{Q_{t + 1}^{Beg}}}{{{Q_t}}} $ | (3) |

这里Qt+1Beg代表t+1期的期初资产价格②。Rtk是一个价格指数,考虑到价格可以反映市场供求状态,故在此我们用Rtk的变动来反映信贷市场供求变化。其中,市场中的信息不对称特征与Bernanke et al.(1999)的描述相同,企业在每一期将资产转化为资本的比率为ωt,相应的密度函数和累积分布函数为ϕ(ω), Φ(ω)。此外,这里还存在一个门槛值

② 关于Qt+1Beg的显性表达将在后文中资本生产商行为处进行展示。

| $ R_{t + 1}^P({Q_t}{\bar K_t} - N{W_t}) = {\mathit{\boldsymbol{\varpi }}_{t + 1}}R_{t + 1}^k{Q_t}{\bar K_t} $ | (4) |

在此我们引入

| $ R_{t + 1}^P = {\mathit{\boldsymbol{\varpi }}_t}R_{t + 1}^K\frac{{{\mathit{\boldsymbol{\bar \kappa }}_t}}}{{{\mathit{\boldsymbol{\bar \kappa }}_t} - 1}} $ | (5) |

根据贷款规定,资产收益Rt+1kQt

| $ f({\mathit{\boldsymbol{\varpi }}_{t + 1}}) = \int_\mathit{\boldsymbol{\varpi }}^\infty {{\omega _{t + 1}}} \phi ({\omega _{t + 1}})d\omega - [1 - \mathit{\Phi} ({\omega _{t + 1}})]{\mathit{\boldsymbol{\varpi }}_{t + 1}} $ | (6) |

| $ g({\mathit{\boldsymbol{\varpi }}_{t + 1}}) = [1 - \Phi ({\omega _{t + 1}})]{\mathit{\boldsymbol{\varpi }}_{t + 1}} + (1 - {\mu _{mc}})\int_0^\mathit{\boldsymbol{\varpi }} {{\omega _{t + 1}}} \phi (\omega { + _{t + 1}})d\omega $ | (7) |

据此我们可以分别计算企业与银行部门的实际收益率:

| $ R_{t + 1}^L = \frac{{R_{t + 1}^Kg({\mathit{\boldsymbol{\varpi }}_{t + 1}}){Q_t}{{\bar K}_t}}}{{{Q_t}{{\bar K}_t} - N{W_t}}} = R_{t + 1}^Kg({\mathit{\boldsymbol{\varpi }}_{t + 1}})\frac{{{\mathit{\boldsymbol{\bar \kappa }}_t}}}{{{\mathit{\boldsymbol{\bar \kappa }}_t} - 1}} $ | (8) |

| $ R_{t + 1}^E = {\mathit{\boldsymbol{\bar \kappa }}_t}N{W_t}R_{t + 1}^kf({\mathit{\boldsymbol{\varpi }}_{t + 1}}) $ | (9) |

倘若每期有1-γ比例的企业能够在下期持续经营,企业的利润函数可表达如下:

| $ {V_t}N{W_t} = (1 - \gamma )N{W_t} + \mathop {\max }\limits_{{\kappa _t},{\mathit{\boldsymbol{\varpi }}_t}} (\gamma \beta {E_t}{V_{t + 1}}{\mathit{\boldsymbol{\bar \kappa }}_t}N{W_t}R_{t + 1}^kf({\mathit{\boldsymbol{\varpi }}_{t + 1}})) $ | (10) |

在式(2)的银行贷款边际约束下,我们可以得到式(10)的三个一阶条件:

| $ {V_{t + 1}}{f^\prime }({\mathit{\boldsymbol{\varpi }}_{t + 1}}) = \left[ {\frac{{{E_t}{V_{t + 1}}{f^\prime }({\mathit{\boldsymbol{\varpi }}_{t + 1}}}}{{{E_t}{\Lambda _{t + 1}}{g^\prime }({\mathit{\boldsymbol{\varpi }}_{t + 1}})}}} \right]{\Lambda _{t + 1}}{g^\prime }({\mathit{\boldsymbol{\varpi }}_{t + 1}}) $ | (11) |

| $ ({\mathit{\boldsymbol{\bar \kappa }}_t} - 1){E_t}{V_{t + 1}}R_{t + 1}^kf({\mathit{\boldsymbol{\varpi }}_{t + 1}}) = \left[ {\frac{{ - {E_t}{V_{t + 1}}{f^\prime }({\mathit{\boldsymbol{\varpi }}_{t + 1}})}}{{{E_t}{\Lambda _{t + 1}}{g^\prime }({\mathit{\boldsymbol{\varpi }}_{t + 1}})}}} \right]{E_t}{\Lambda _{t + 1}}R_{t + 1}^kg({\mathit{\boldsymbol{\varpi }}_{t + 1}}) $ | (12) |

| $ {E_t}{\mathit{\Lambda} _{t + 1}}R_{t + 1}^k\frac{{{\mathit{\boldsymbol{\bar \kappa }}_t}}}{{{\mathit{\boldsymbol{\bar \kappa }}_t} - 1}}g({\mathit{\boldsymbol{\varpi }}_{t + 1}}) = R_t^d{E_t}{\mathit{\Lambda} _{t + 1}} $ | (13) |

进一步对式(12)与(13)进行对数线性化处理可获取承诺利率与资产回报率:

| $ \hat r_t^p = \hat r_{t - 1}^d + \frac{{(1 - {\mathit{\Theta} _g})[1 - \nu (\kappa - 1)]}}{{{\mathit{\Theta} _g}(\kappa - 1)}}{{\hat \kappa }_{t - 1}} + {\chi _k}(\hat r_t^k - {E_{t - 1}}\hat r_t^k) + \frac{1}{\mathit{\Psi} }({{\hat \lambda }_t} - {E_{t - 1}}{{\hat \lambda }_t}) - \frac{1}{\mathit{\Psi} }({{\hat \tau }_r} - {E_{t - 1}}{{\hat \tau }_t}) $ | (14) |

| $ {E_t}\hat r_{t + 1}^k - \hat r_t^d = \nu ({{\hat q}_t} + {{\hat k}_t} - {{\hat n}_e}) + \sigma _t^{efp} $ | (15) |

式(14)-(15)中各变量均为稳态偏离值,ν代表风险溢价弹性,主要用于度量杠杆率对融资风险溢价的影响,κ代表稳态条件下的杠杆率水平,Θg是相应的杠杆率反应系数,χk用于刻画利率对市场信息反应的敏感性。σtefp是融资溢价冲击,其变动遵循AR (1)过程。式(14)意味着承诺利率将受到无风险利率

最后,净资产的累积过程如下:

| $ N{W_t} = \gamma N{W_{t - 1}}{\mathit{\boldsymbol{\bar \kappa }}_{t - 1}}R_t^kf({\mathit{\boldsymbol{\varpi }}_t}){\eta _{nw,t}} $ | (16) |

通过式(16)可以发现,净资产累积将受到投资收益、分享占比与资本转化率的影响,此外,考虑到自然毁损,政府扶植等不确定因素,在此还引入了净资产冲击ηnw, t,其变动遵循AR(1)过程。

(三) 最终产品商假设最终产品市场为完全竞争市场,并令最终产品商的生产过程服从CES生产函数:

| $ {Y_t} = {\left[ {\int_0^1 {{Y_t}} {{(i)}^{1/1 + {\lambda _{p,t}}}}di} \right]^{1 + \lambda p,t}} $ | (17) |

这里Yt代表最终消费品,Yt(i)是中间产品投入,λp, t代表价格加成冲击,其变动遵循AR (1)过程。考虑到中间产品价格Pt(i)是由中间产品部门决定,故在式(17)中将其视为外生变量。根据利润最大化条件,可获取最终产品价格Pt和中间产品的需求函数:

| $ {P_t} = {\left[ {\int_0^1 {{P_t}} {{(i)}^{1/{\lambda _{p,t}}}}di} \right]^{{\lambda _{p,t}}}} $ | (18) |

| $ {Y_t}(i) = {(\frac{{{P_t}(i)}}{{{P_t}}})^{ - (1 + {\lambda _{p,t}})/{\lambda _{p,t}}}}{Y_t} $ | (19) |

假设中间产品市场为垄断竞争市场,中间品Yt(i)的生产服从C-D生产函数:

| $ {Y_t}(i) = max \{ A_t^{1 - a}{K_t}{(i)^a}{L_t}{(i)^{1 - a}} - {A_t}\mathit{\boldsymbol{Ƴ}} _t^{\frac{a}{{1 - a}}}F;0\} $ | (20) |

这里Kt(i)和Lt(i)分别代表生产中间品投入的资本和劳动,F代表固定生产成本,Υt是投资技术增长率。At代表相应的技术冲击,其变动遵循AR (1)过程。假定中间品的价格变动具有Calvo粘性,即每期存在比例为ξp部分的厂商无法重新定价。而为防止中间产品与最终产品之间发生大幅价格背离,厂商将根据指数规则调整定价:

| $ {{P}_{t}}(i)={{P}_{t-1}}(i)\mathit{\boldsymbol{\pi }}_{t-1}^{{{t}_{1}}}{{\mathit{\boldsymbol{\pi }}}^{1-{{t}_{p}}}} $ | (21) |

这里πt代表通货膨胀率,π是目标通胀水平,tp是相应的价格平滑指数。而能进行灵活定价的厂商则将根据最大化未来现金流量的现值来进行定价,其价格为

| $ \mathop {{\rm{ max}}{E_t}}\limits_{{P_t}(i)} \left\{ {\sum\limits_{s = 0}^\infty {\xi _p^s} \frac{{{\beta ^s}{\Lambda _{t + s}}}}{{{\Lambda _t}}}[{{\tilde P}_t}(i)(\prod\limits_{k = 1}^s {\mathit{\boldsymbol{\pi }}_{t + k - 1}^{{\mathit{\boldsymbol{\iota }}_p}}} {\mathit{\boldsymbol{\pi }}^{1 - {\mathit{\boldsymbol{\iota }}_p}}}){Y_{t + s}}(i) - {W_{t + s}}(i){L_{t + s}}(i) - \rho _{t + s}^k{K_{t + s}}(i)]} \right\} $ | (22) |

这里Wt代表名义工资,ρtk代表资本回报率,考虑到在均衡状态下供求相等,因此可以将式(18)带入(21),结合式(21)与(22),可得最终消费品价格:

| $ {P_t} = {[(1 - {\xi _p})\tilde P_t^{\frac{1}{{{\lambda _{p,t}}}}} + {\xi _p}{(\mathit{\boldsymbol{\pi }}_{t - 1}^{{\mathit{\boldsymbol{\iota }}_p}}{\mathit{\boldsymbol{\pi }}^{1 - {\mathit{\boldsymbol{\iota }}_p}}}{P_{t - 1}})^{\frac{1}{{{\lambda _{p,t}}}}}}]^{{\lambda _{p,t}}}} $ | (23) |

假设家庭由连续统组成,以j∈(0, 1)表示,每个家庭可提供异质性劳动Lt(j)。劳动中介部门将异质性劳动Lt(j)加工成同质劳动Lt并出售给劳动中间厂商,生产过程服从CES生产函数:

| $ {L_t} = {[\int_0^1 {{L_t}} {(j)^{1/(1 + {\lambda _{w,t}})}}dj]^{1 + {\lambda _{w,t}}}} $ | (24) |

这里λw, t代表工资加成冲击,其变动遵循AR (1)过程,相应的生产成本可由

| $ {L_t}(j) = {(\frac{{{W_t}(j)}}{{{W_t}}})^{ - (1 + {\lambda _{w,t}})/{\lambda _{w,t}}}}{L_t} $ | (25) |

| $ {W_t} = {[\int_0^1 {{W_t}} {(j)^{1/{\lambda _{w,t}}}}dj]^{{\lambda _{w,t}}}} $ | (26) |

式(26)中,Wt(j)是代表性家庭j的工资,Wt则代表总体工资水平。

(六) 资本生产商资本生产商有两个基本职能:一是将实物资本

| $ \mathop {{\rm{ max}}}\limits_{{{\bar K}_{t - 1,{u_t}}}} \{ {Q_t}(1 - \delta ){{\bar K}_{t - 1}} + [{\rho _t}{u_t} - a({u_t})]{{\bar K}_{t - 1}} - Q_t^{beg}{{\bar K}_{t - 1}}\} $ | (27) |

相应的一阶条件可表示为:

| $ Q_t^{beg} = {Q_t}(1 + \delta ) + [{\rho _t}{u_t} - a({u_t})] $ | (28) |

| $ {\rho _t} = {a^\prime }({u_t}) $ | (29) |

此外,根据第二种职能,资本生产商还能将一单位消费品转换成为Υt单位投资品,υt是投资品的生产技术冲击,υt=ΔlogYt,其变动遵循AR(1)过程:

| $ {\upsilon _t} = (1 - {\rho _\upsilon }){\gamma _\upsilon } + {\rho _\upsilon }{\upsilon _{t - 1}} + {\varepsilon _{\upsilon ,t}} $ | (30) |

在资本转化方面,It单位的投资品能够转换为μt[1-S(It/It-1)]It单位的资本,其中投资品的价格PtI=1/Υ, 相应的投资收益函数可表示如下:

| $ {Q_t}{\mu _t}\left[ {1 - S\left( {\frac{{{I_t}}}{{{I_{t - 1}}}}} \right)} \right]{I_t} - P_t^I{I_t} $ | (31) |

这里S(·)代表投资调整成本,稳态时S(·)=S′(·)=0,

代表性家庭通过选择消费、劳动、储蓄和购买政府债券来最大化其毕生效用:

| $ \mathop {{\rm{ max}}{E_t}} \left\{ {\sum\limits_{s = 0}^\infty {{\beta ^s}} {b_{t + s}} \left[ {{\rm{log}} ({C_{t + s}} - h{C_{t + s - 1}}) - \varphi \frac{{{L_{t + s}}{{(j)}^{1 + \theta }}}}{{1 + \theta }}} \right]} \right\} $ | (32) |

式(32)中,Ct代表消费,h是消费惯性系数,φ代表劳动边际成本,θ是劳动替代弹性倒数,bt是相应的偏好冲击,其变动服从AR (1)过程。代表性家庭的预算约束方程如下:

| $ {C_t} + {D_t} + {T_t} + \frac{{{B_t}}}{{{P_t}}} \le \frac{{{R_{t - 1}}{B_{t - 1}}}}{{{P_t}}} + \frac{{{W_t}(j){L_t}(j)}}{{{P_t}}} + R_{t - 1}^d{D_{t - 1}} + {{\rm{\Pi }}_t} $ | (33) |

式(33)中Pt是最终消费品价格,Dt是家庭储蓄,Tt代表税收,Bt为名义债券价值,Πt则代表超额经济利润。假定工资变动具有Calvo粘性,即:在每一期有比例为ξw的家庭无法及时调整工资,他们的工资按照稳态通胀和技术进步的叠加效应变动:

| $ {W_t}(j) = {W_{t - 1}}(j){\kern 1pt} {\kern 1pt} {({\mathit{\boldsymbol{\pi }}_{t - 1}}{e^{{z_{t - 1}} + \frac{\alpha }{{1 - \alpha }}{\upsilon _t}}})^{{\mathit{\boldsymbol{\iota }}_w}}}{(\mathit{\boldsymbol{\pi }}{e^{{\gamma _z} + \frac{\alpha }{{1 - a}}{\gamma _\upsilon }}})^{1 - {\mathit{\boldsymbol{\iota }}_w}}} $ | (34) |

式(34)中tw代表工资平滑系数。而对于工资灵活调整的家庭,他们则是通过最大化未来收益的现值来选择最优工资水平

| $ \mathop {{\rm{ max}}{E_t}}\limits_{{W_t}(j)} \left\{ {\sum\limits_{s = 0}^\infty {\xi _u^s} {\beta ^s}\left[ { - {b_{t + s}}\varphi \frac{{{L_{t + s}}{{(j)}^{1 + \psi }}}}{{1 + \psi }} + {\Lambda _{t + s}}{{\tilde W}_{t + s}}(j){L_{t + s}}(j)} \right]} \right\} $ | (35) |

根据供求均衡时的出清条件式(26),最优工资水平将由劳动工资收入和劳动负效用共同决定。据此,我们可以将总工资水平刻画如下:

| $ {W_t} = {\left\{ {(1 - {\xi _w})\tilde W_t^{\frac{1}{{{\lambda _{w,t}}}}} + {\xi _w}{{\left[ {{{(\mathit{\boldsymbol{\pi }}{e^{{\gamma _z} + \frac{\alpha }{{1 - \alpha }}{\gamma _\upsilon }}})}^{1 - {\mathit{\boldsymbol{\iota }}_w}}}{{({\mathit{\boldsymbol{\pi }}_{t - 1}}{e^{{z_{t - 1}} + \frac{a}{{1 - \alpha }}{\upsilon _t}}})}^{{\mathit{\boldsymbol{\iota }}_w}}}{W_{t - 1}}} \right]}^{\frac{1}{{{\lambda _{w,t}}}}}}} \right\}^{{\lambda _{w,t}}}} $ | (36) |

财政方面,政府将通过发行短期债券的方式弥补财政支出,其支出服从如下方程:

| $ {G_t} = \left( {1 - \frac{1}{{{g_t}}}} \right){Y_t} $ | (37) |

这里gt代表政府支出乘数,其变动遵循AR (1)过程。

货币方面,货币当局根据泰勒规则调整名义利率:

| $ \frac{{{R_t}}}{R} = {\left( {\frac{{{R_{t - 1}}}}{R}} \right)^{{\rho _R}}}{\left[ {{{\left( {\frac{{{\pi _t}}}{\pi }} \right)}^{{\phi _\pi }}}{{\left( {\frac{{{Y_t}}}{{{Y^*}}}} \right)}^{{\phi _y}}}} \right]^{1 - {\rho _R}}}\varepsilon _t^{mp} $ | (38) |

这里R代表目标利率,Y*是稳态产出,ρR代表利率平滑意愿,ϕπ代表通货膨胀反应系数,ϕy代表产出缺口反应系数,εtmp是相应的货币政策冲击。此外,假设经济参与者根据实际利率进行决策,因此还需根据Fisher方程建立实际变量与名义变量的对应关系:

| $ R_t^d{E_t}{\mathit{\boldsymbol{\pi }}_{t + 1}} = {R_t} $ | (39) |

相应的市场出清条件如下:

| $ {C_t} + \frac{{{I_t}}}{{\mathit{\boldsymbol{Ƴ}} _t}} + {G_t} + a({u_t}){{\bar K}_{t - 1}} = {Y_t} $ | (40) |

| $ {{\bar K}_t} = (1 - \delta )\left( {1 - {\mu _{mc}}\int_0^{\mathit{\boldsymbol{\varpi }}t} \omega \phi (\omega )d\omega } \right){{\bar K}_{t - 1}} + {\mu _t}\left[ {1 - S\left( {\frac{{{I_t}}}{{{I_{t - 1}}}}} \right)} \right]{I_t} $ | (41) |

所有外生冲击均服从AR (1)过程,其一般形式如式(42)所示:

| $ {z_t} = {\rho _z}{z_{t - 1}} + {\varepsilon _{z,t}} $ | (42) |

其中ρz是相应的自回归系数,εz, t代表外生随机冲击。

四、数据选取、参数校准与参数估计本节样本区间为1996年1月至2018年12月,观测变量包括产出缺口、通货膨胀(CPI同比增长率)、固定资产投资完成额、7天期银行间同业拆借利率和政府财政支出,其中产出缺口数据进行了季度分解处理,此外,考虑到对数线性化后的方程为实际变量方程,因为我们还对产出、投资和政府支出等基础数据进行了平减处理,并利用单侧H-P滤波获取了观测数据的对数偏离值。需要说明的是,为深入检验不同利率市场化程度下的货币政策传导机制与传导效率,本文进一步将整个样本区间划分为三段子区间,其中第一段是1996年1月-2000年12月,此段区间是市场化程度较低的代表性时段;第二段是2001年1月-2011年12月,此段区间是中国渐进利率市场化改革的主体部分,可以作为市场培育阶段的典型代表;第三段是2012年1月-2018年12月,此段期间是利率管制全面放开阶段,能够代表较高的利率市场化水平。最后,为进一步考证完全市场化状态下(取消存贷款基准)货币政策传导的有效性和效率,我们还将采取校准分析的方式模拟完全市场化状态下的货币政策传导。

考虑到模型中的参数较多,因此,本文首先将根据以往经典研究校准一些取值较为稳定的静态参数,随后着重估计与市场化程度和利率传导相关的动态结构参数。根据样本期间内各年财政支出占GDP的比重可以计算财政支出/GDP的均值,该值为0.25,据此可根据公式0.25=1-1/gss将稳态政府支出设为1.33。杠杆率κ采用M2/GDP进行估算,其取值为样本期间内每年M2/GDP的均值,计算结果为0.27,整体参数赋值结果如表 1所示。

| 表 1 参数校准 |

对于需要估计的动态参数,本文参照Carlstrom et al.(2014)、刘金全等(2017)和仝冰(2017)设定了相关参数的后验分布。具体设定情况如表 2所示。

| 表 2 参数先验分布与后验分布 |

表 2中的动态参数主要有三类,第一类是与实体经济相关的动态参数,第二类是与金融市场相关的动态参数,第三类则是与政策调控和外生冲击相关的动态参数。这里,我们重点关注前两类参数的客观表象。观察表 2的估计结果不难发现,价格滞后项调整系数、工资滞后项调整系数、以及价格粘性和工资粘性等指标均与先验值较为接近,表明动态参数的先验赋值具有合理性。

而在金融市场方面,资本转换成本和投资调整成本的估计值分别为3.627和3.1714,这两个数值明显高于发达的资本市场(对美国的估计一般低于2),这意味着目前实物资本向投资资本转换的效率仍相对较低,这也从客观上揭示了现阶段中国金融市场仍存在投资准入门槛高、投资渠道相对单一和产品多样性匮乏等结构性问题。而风险溢价弹性进一步揭示了市场中存在的内生隐患,如表 2所示:风险溢价弹性v的估计值为0.5154,表明杠杆率每上升1%,风险溢价仅上升0.5154%,这表明提升杠杆率所付出的成本相对较低,而这也是我国杠杆率居高不下的根本原因。

最后,在市场化程度度量方面,本文采用利率对资本收益率的敏感度作为市场化程度的度量①,我们根据三段不同时期的样本估计出了三个市场化程度系数,其中在1996年-2000年间,市场化系数估计值仅为0.0082,表明此段时期市场化程度极低,因此本文将此段时期定义为低市场化阶段;第二段是2001年1月-2011年12月,此段期间内的市场化程度为0.5361,虽然水平仍相对较低,但已显著高于样本初期,考虑到该段时期内出现了以SHIBOR为代表的市场基准利率体系,故将其定义为市场培育阶段;第三段是2012年至2018年,期间中国存贷款利率浮动限制完全放开,标志着利率市场化进入崭新高度,故将此段时期定义为管制放开阶段;最后,由于本文的核心目标是比较完全市场化与渐进市场化改革过程中货币政策传导的结构性差异,因此本文还参照Carlstrom et al.(2014)对美国的估计结果,给出了完全市场化状态下,市场化参数的取值(2.24)。下文中,我们将利用脉冲响应分析比较不同市场化程度下,货币政策传导的有效性和效率差异。

① 以往研究多是采用均衡利率水平上升代表市场化程度提高,但是这一做法存在重大弊端,因为均衡利率上升与市场化程度提高并不具有一一对应关系,其中通胀水平的结构性提升也是均衡利率上升的重要诱因,而本文采用利率对资本收益率的敏感度作为市场化程度的替代指标,这一指标能在最大程度上还原利率市场化的本质,是本文在指标替代方面的一个重要改进。

五、我国不同利率市场化程度下的货币政策传导机制检验本文的实证分析将在宏观和微观两个层面同时展开,宏观层面上,我们主要是按照以往的经典研究思路考证利率对产出缺口和通货膨胀的调控效应;而在微观层面,我们则重点着眼于利率变动是否能够显著改变企业净资产价值。

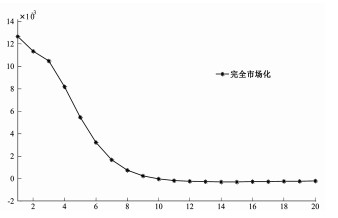

(一) 不同市场化程度下利率冲击的宏微观传导考虑到完全市场化后,均衡利率水平很可能受需求推动而提升,故本文以正向利率冲击为例来验证货币政策传导机制的结构性变化,这也与货币政策由宽松回归至稳健中性的总基调高度耦合。图 1刻画了不同市场化程度下一单位正向利率冲击的产出效应,观察图 1不难发现,三种不同时期下紧缩性利率冲击均能够抑制实际产出,说明在利率市场化改革的过程中,名义利率始终都能对产出形成有效调控。而进一步观察不同市场化程度下的脉冲力度可以发现,随着利率管制的不断放松,产出对利率调整的反应开始变得越发敏感,其中在市场化初期,利率的一单位正向冲击将使实际产出下降0.006个基点,而在管制完全放开阶段,同等强度的利率冲击将使实际产出下降0.011个基点,这意味着随着市场化程度的不断提高,货币政策的传导效率得到大幅提升,同时也说明现阶段的市场化改革取得了显著效果。然而值得注意的是,图 2中完全市场化状态下的利率传导效率出现了大幅下降,此时单位利率冲击仅会使产出下降0.005个基点,其作用力度甚至低于市场化初级阶段,造成这一现象的主要原因在于,管制基准的存在能够为存贷款利率提供靶向基准,使之在理性区间浮动,而彻底取消管制基准将不可避免地造成均衡利率的系统性上升,此时同等幅度的利率调控效果必将大幅下降,而若想达到同样的调控效果势必要加大利率调整幅度,这将放大利率波动,同时也不利于经济稳定。这一结果深刻地揭示了货币当局暂时还无法取消管制基准的根本原因,即完全市场化后,均衡利率水平的系统性提升可能会降低货币政策传导效率。

|

图 1 不同市场化程度下的产出反应 |

|

图 2 完全市场化下的产出反应 |

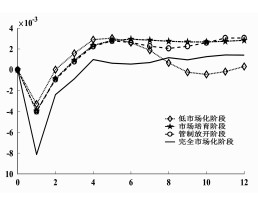

图 3和图 4进一步给出了不同市场化程度下通货膨胀对利率冲击的反馈机制,观察图 3和图 4不难发现,所有状态下,通货膨胀脉冲响应曲线的形态均高度一致,都是在冲击发生时迅速紧缩,而在5期以后出现微弱反转,最终收敛于稳态水平。这一反馈机制与预期理论高度耦合,因为在冲击发生初期,公众将会形成利率系统性提升的短期预期,此时理性经济人会增加储蓄而减少消费,进而使通胀水平下降;而在长期,公众会逐渐意识到利率变动仅是暂时性冲击而非系统性变动,此时其消费行为会再度回归至均衡水平,同时亦会使通胀形成小幅回升。这一实证结果同样表明利率市场化改革并未对利率宏观传导机制的有效性产生不良影响。但从传导效率来看,完全市场化状态下,利率冲击的作用力度最小,期初冲击力度仅为0.0025,低市场化阶段次之,为0.003,市场培育阶段的冲击力度较强,为0.0038,而现阶段的冲击力度最强,高达0.0044。这一结果与产出的脉冲响应结果高度耦合,说明完全市场化可能会降低现阶段的货币政策传导效率。

|

图 3 不同市场化程度下的通胀反应 |

|

图 4 完全市场化下的通胀反应 |

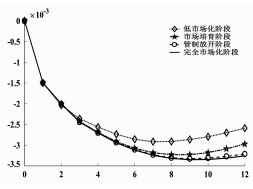

在系统地考察了利率政策的宏观传导机制后,本文还将深入考察利率微观传导渠道的结构性变化。考虑到利率水平的变动将通过调整企业融资环境→改变企业融资成本→影响企业实体价值的传导渠道对微观企业产生影响。因此,本文以企业实体价值作为最终观测,考察紧缩性利率冲击的结构性影响,这也与当前鼓励发现价值投资,去化僵尸企业的总体战略高度一致。图 5和图 6显示,在低市场化阶段,利率提升会使企业价值呈现出先下降后上升的态势,这与理论描述相悖,说明在低利率市场化阶段,利率调整在微观层面的传导存在着严重的扭曲。而当市场化程度逐渐提高后,名义利率对企业价值的调控开始回归至正常状态,表现为紧缩(扩张)的利率政策会通过抑制(刺激)企业有效投资的渠道降低(提升)企业价值,其中管制放开阶段下的作用力度显著强于市场培育阶段,这意味着中国渐进式利率市场化改革取得了重要进展,不仅纠正了利率的微观传导机制,同时也使得传导效率大幅提高。然而,完全市场化状态下的模拟结果显示,利率的正向冲击将使得企业价值大幅上升,力度甚至强于管制放开阶段。这意味着完全市场化不仅将造成利率传导机制的扭曲,并且作用力度极强,甚至可能引发市场失灵。造成这一结果的根本原因在于:现阶段的中国信贷市场尚未达到理想市场状态,信息不对称的广泛存在使得整个市场具有较高的鉴伪成本,此时倘若通过完全市场化来畅通利率传导机制势必会加剧逆向选择风险,降息会使得许多劣质贷款人融入市场,并大规模诱发投资失败,导致企业价值下降;反而升息有利于识别高价值投资,进而促进企业价值提升。但由于加息本身是紧缩型货币政策,整个市场在升息过程中会挤出大量良性投资,这势必将造成经济紧缩。由此可见,现阶段无法推行利率完全市场化的另一重要原因在于,过早的完全市场化将扭曲利率的微观传导渠道,使得名义利率调整面临着宏微观层面的权衡取舍(Trade-off)。

|

图 5 不同市场化程度下的企业价值反应 |

|

图 6 完全市场化下的企业价值反应 |

通过上述分析可以看出,现阶段若是以市场化利率为基准,加快推进利率完全市场化可能会面临利率宏观传导低效和微观传导失灵的风险,所以中央银行仍需对完全市场化持必要谨慎。而LPR作为过渡指标的出现恰好与这一判断高度耦合,LPR在推进利率完全市场化改革过程中具有两方面重要意义,一是真正地将市场化元素注入到贷款基准方,是双轨合一过程中的实质性进展;二是充分考虑到过快市场化可能引致的风险,使用MLF而非是基准利率作为基础,在最大程度上防范了贷款基础的过度浮动。由于LPR既秉承了渐进式改革的优点,同时又融入了市场化元素,因此其出现后的利率传导机制更需阐明。然而截止目前,我们仅拥有两期LPR数据,这使得我们必须采用时变系统来完成验证。为保持口径一致,我们仍使用DSGE模型中的观测变量构建TVP-VAR模型,包括产出缺口、通货膨胀(CPI同比增长率)、固定资产投资完成额、7天期银行间同业拆借利率,只是将样本期更改为1996年1季度-2019年3季度,从而将LPR时期纳入样本,以便进行时变分析。我们的脉冲检验包括产出脉冲,通胀脉冲以及投资脉冲,这均能与前文形成有效对比,具体结果如图 7-9所示。

|

图 7 产出响应 |

|

图 8 通胀响应 |

|

图 9 投资响应 |

图 7-9中,我们选取1998年3季度,2008年2季度,2015年4季度和2019年3季度分别作为低市场化阶段、市场培育阶段、管制放开阶段和完全市场化阶段的代表性时点。脉冲响应结果显示,当给以一单位利率冲击后,LPR出现后产出、通胀和投资的脉冲响应形态基本与以往时期保持一致,这说明LPR能够在保证货币政策传导有效的前提下为市场注入活力,是具有稳健性的市场化改革手段;其次,就冲击反应强度而言,LPR出现后产出、通胀与投资的脉冲响应力度均显著高于以往,这意味着LPR着实提高了货币传导效率,特别是在产出传导过程中,其脉冲响应的改善最为明显。然而值得注意的是,DSGE理论模型中的货币传导效率普遍高于实际数据的拟合结果,例如产出脉冲中(图 1),一单位的利率紧缩将使产出下降0.011个基点,而在实证模型中,其实际最大降幅为0.006个基点;此外,从收敛时长来看,理论模型中各变量的收敛速度均优于实证模型,这意味着在管制时期内,货币政策在实际传导过程中面临的效率损失远大于理论预期,同时也说明LPR这一兼顾稳健性和市场属性的重要改革必将成为利率市场化收官阶段中的有益尝试。

六、结论与经验启示本文构建DSGE模型和TVP-VAR模型对比分析了不同市场化程度下,利率传导机制的有效性和传导效率,主要得出以下结论:第一,随着市场化程度的不断加深,产出、通胀与企业价值对利率调控的反应愈加敏感,表明利率市场化改革能够优化利率的宏微观传导效率;第二,模拟分析显示,完全市场化将会大幅降低利率政策的宏观传导效率,同时还可能诱发逆向选择并导致微观传导渠道失灵,因此货币当局仍应对利率完全市场化持必要谨慎;最后,实证检验结果表明,LPR的推出进一步提高了利率传导效率,这说明在完全市场化的初级阶段,采取LPR等过渡元素逐渐加强市场定价主导地位不失为双轨合一过程中的有益尝试。

从利率市场化改革的总体效果来看,中国渐进式利率市场化改革取得了显著效果,利率市场化改革在保障货币政策传导有效性的前提下稳步改善了货币政策传导效率。但是我们仍需深刻认识到,以往改革的理论预期与实践效果之间仍存在一定差异,特别是在完全市场化阶段之间,渐进式改革的实际效率损失要远高于理论预期。这意味着管制下的利率传导机制存在着许多难以估计的隐性成本,同时也说明只有从根本上推进完全市场化改革,才会使利率传导效率出现根本性改变。而从中央银行当前的政策举措来看,LPR的正式启用无疑为利率完全市场化拉开了帷幕,是中国建立利率市场化改革过程中的重要里程碑。它既秉承了渐进式改革的优点,同时又为贷款基准融入了重要的市场化元素,在稳步推进市场化改革的同时,又在最大程度上维护了国家的经济金融安全。由此可见,启用LPR是我国利率市场化改革顺利开启收官阶段的重要标志,而从推行LPR的政策效果和总体逻辑来看,利率完全市场化仍是一个有待长期实践的过程,其中推进经济在中高速水平上平稳发展,坚守不发生系统性金融风险和经济紧缩风险的底线仍是这一过程中的首要任务。因此,货币当局仍需对最终的完全市场化保持必要谨慎,着力优先改善信贷市场环境、降低市场监督成本、激发市场投资活力,最后稳步推进存贷市场的双轨合一。

| [] |

仝冰, 2017, “混频数据、投资冲击与中国宏观经济波动”, 《经济研究》, 第 6 期, 第 60-76 页。 |

| [] |

郭路、刘霞辉、孙瑾, 2015, “中国货币政策和利率市场化研究——区分经济结构的均衡分析”, 《经济研究》, 第 3 期, 第 18-31 页。 |

| [] |

郭豫媚、陈伟泽、陈彦斌, 2016, “中国货币政策有效性下降与预期管理研究”, 《经济研究》, 第 1 期, 第 28-41+83 页。 |

| [] |

何康, 2015, “利率市场化有利于改善城市商业银行效率吗——来自中国24家城市商业银行的经验证据”, 《南方经济》, 第 8 期, 第 50-62 页。DOI:10.3969/j.issn.1000-6249.2015.08.004 |

| [] |

纪洋、徐建炜、张斌, 2015, “利率市场化的影响、风险与时机——基于利率双轨制模型的讨论”, 《经济研究》, 第 1 期, 第 38-51 页。 |

| [] |

康立、龚六堂, 2014, “金融摩擦、银行净资产与国际经济危机传导——基于多部门DSGE模型分析”, 《经济研究》, 第 5 期, 第 147-159 页。 |

| [] |

刘金全、石睿柯, 2017, “利率双轨制与货币政策传导效率:理论阐释和实证检验”, 《经济学家》, 第 12 期, 第 66-74 页。 |

| [] |

刘金全、徐宁、刘达禹, 2017, “资产价格错位与货币政策规则——基于修正Q理论的重新审视”, 《国际金融研究》, 第 5 期, 第 25-35 页。 |

| [] |

钱金保, 2015, “货币政策在民间借贷市场有效性研究”, 《南方经济》, 第 11 期, 第 53-69 页。DOI:10.3969/j.issn.1000-6249.2015.11.004 |

| [] |

王道平, 2016, “利率市场化、存款保险制度与系统性银行危机防范”, 《金融研究》, 第 1 期, 第 50-65 页。 |

| [] |

王少林, 2015, “双重时变'泰勒规则'在中国货币政策操作中的检验”, 《南方经济》, 第 6 期, 第 67-83 页。DOI:10.3969/j.issn.1000-6249.2015.06.005 |

| [] |

徐忠, 2018, “经济高质量发展阶段的中国货币调控方式转型”, 《金融研究》, 第 4 期, 第 1-19 页。DOI:10.3969/j.issn.1009-3109.2018.04.001 |

| [] |

杨筝、刘放、李茫茫, 2017, “利率市场化、非效率投资与资本配置——基于中国人民银行取消贷款利率上下限的自然实验”, 《金融研究》, 第 5 期, 第 81-96 页。 |

| [] |

Bernanke B. S., Gertler M., Gilchrist S., 1999, "The Financial Accelerator in a Quantitative Business Cycle Framework". Handbook of Macroeconomics, 1, 1341–1393.

DOI:10.1016/S1574-0048(99)10034-X |

| [] |

Carlstrom C. T., Fuerst T. S., Ortiz A., Paustian M., 2014, "Estimating Contract Iindexation in a Financial Accelerator Model". Journal of Economic Dynamics and Control, 46, 130–149.

DOI:10.1016/j.jedc.2014.06.009 |

| [] |

Cúrdia V., A. Ferrero, A., Ng, G. C. and Tambalotti, A., 2015, "Has U.S. Monetary Policy Tracked the Efficient Interest Rate?", Journal of Monetary Economics, 70(3): 72-83.

|

| [] |

Ida D., 2011, "Monetary Policy and Asset Prices in an Open Economy". North American Journal of Economics & Finance, 22(2), 102–117.

|

| [] |

Smets F., Wouters R., 2007, "Shocks and Frictions in U.S. Business Cycles:a Bayesian DSGE Approach". American Economic Review, 97(3), 586–606.

DOI:10.1257/aer.97.3.586 |