我国仍处于并将长期处于社会主义初级阶段的特征很大程度上表现在农村,全面建成小康社会,最艰巨最繁重的任务在农村①。从收入角度看,2018年中国城镇居民人均可支配收入39251元,而农村居民人均可支配收入仅为14617元①,城乡收入差距较大。如何实现农村居民收入持续稳定增长、达到乡村振兴战略“生活富裕”已成为亟需解决的现实问题。

① 选自中共中央、国务院2018年印发的《乡村振兴战略规划(2018-2022年)》。

① 数据来源于国家统计局公布的《中华人民共和国2018年国民经济和社会发展统计公报》。

只有在公共产品供给达到一定量的基础上,个人收入才可以得到保障(Du et al., 2018)。已有研究表明中国城市投资水平不断扩大,建设规模显著提高(郑丹、Tatsuaki Kuroda, 2017),但由于村级公共产品供给主体缺位、公共投入资金来源少,村级公共产品供给短缺情况严重(何文盛等,2018;彭长生,2012)。因此“继续把基础设施建设重点放在农村,持续加大投入力度,加快补齐农村基础设施短板,促进城乡基础设施互联互通,推动农村基础设施提挡升级”②变得尤为重要。

② 中共中央、国务院印发的《乡村振兴战略规划(2018-2022年)》。

在我国现行的农村公共产品供给制度中,一事一议财政奖补是唯一针对村级公共产品的自愿性供给制度。这种筹补结合式的制度设计克服了私人提供公共产品搭便车现象(Corazzini et al., 2010),有效地增加了村级公共产品供给数量(周密,2017)。但是由于农民、村集体需要承担一部分建设费用,且后期管护工作在一定程度上增加了农民的经济负担。那么实施多年的一事一议财政奖补制度是否真正提高了农村居民收入水平,以及这种影响是短暂的还是持久的,是及其重要的实证性问题。然而,面对这样一项实施多年的村级公共产品供给制度,却鲜有文献对其收入效应进行理论分析和大样本实证研究。基于以上思考设计研究方案如下:

考虑到县域经济作为国民经济的基本单元,是建设现代化经济体系的重要基石(熊兴等,2019),并且县级政府在协调财政奖补资金分配的过程中起重要作用(周密,2017)。本研究使用2002-2015年中国1869个县的县域面板数据运用双重差分模型实证检验一事一议财政奖补制度实施对农村居民收入水平的影响及其长期作用趋势,并考察常住人口城镇化率在其中发挥的中介效应。弥补了已有文献对一事一议财政奖补制度实施长期影响效应实证研究的不足。

二、文献综述与理论分析 (一) 文献综述作为村级公共产品供给重要保障的一事一议财政奖补制度自2008年开始试点至今已运行十余年,学界对其实施的绩效评价主要集中在农户及村干部对该制度的满意度、制度对村级公共产品供给数量的影响以及农民参与程度的研究上。已有研究表明,农户对财政奖补制度的满意度较高(陈鹏飞,2018)、财政奖补制度的实施可增加村级公共产品供给数量(周密等,2017)、改善农村村容村貌和人居环境(罗敏,2012)、促进农民参与社区公共管理并推动村民自治和基层民主发展(项继权等,2014;周密等,2010)、有利于实现城乡公共服务均等化(王惠平,2011)、促进城乡统筹协调发展(李燕凌等,2016;王安才,2009)等。鲜有文献从一事一议财政奖补制度实施影响农村居民收入水平的角度进行研究,那么财政奖补制度实施是否能够提高农村居民收入水平?

据已掌握的资料来看,提及一事一议财政奖补制度在促进经济增长、提高农民收入过程中起重要作用的大多是各类报纸以及政府报告之类的文章。如四川日报在2015年10月21日的报道称宁南县实施一事一议财政奖补制度后,百姓收入翻两番①;中国财经报在2019年1月10日的报道阐述了福安市通过财政奖补资金建设的旅游景点,不但聚集了人气,还带动了村集体与农民增收②。但是鲜有研究对一事一议财政奖补制度实施收入效应进行科学分析和实证检验。

① 罗轻尘,宁南“一事一议”如何使百姓收入翻两番?,四川日报,2015-10-21(003)。

② 苏望月,乡村美·农业强,中国财经报, 2019-01-10(004)。

综上所述发现,虽然已有研究对一事一议财政奖补制度实施绩效进行了较多研究,且形成了具有启发性的成果,但是对该制度实施绩效评价角度及内在作用机制仍有待挖掘。一是已有文献以定性分析为主、定量研究较少,且定量研究中所用数据规模较小,不能较好体现某一地区乃至全国的现实问题;二是已有研究大多从参与主体对一事一议财政奖补制度满意度,以及制度实施对村级公共产品投资项目数影响的角度出发,缺乏制度实施对农村居民收入影响的实证研究。本研究尝试在从理论上阐述一事一议财政奖补制度实施影响农村居民收入水平作用机理的基础上,使用全国1869个县2002-2015年县域面板数据,运用双重差分模型和中介效应模型进行实证检验。

(二) 理论分析农民收入增加有赖于农村私人产品的产出效率,而农村私人产品产出效率又依赖农村公共产品的有效提供(王国华,2004;Charlery et al., 2016)。但是单单依靠农民自身的力量组织供给农村公共产品是不现实的,可能造成公共物品供给的社会最优水平大大低于均衡水平的后果(Mondal,2015)。如早期以村民自愿筹资筹劳为主要资金来源的一事一议筹资筹劳制度,受到农民收入水平限制以及“搭便车者”的存在,陷入“有事难议、议事难决、决事难行”的困境(周密、张广胜,2009)。国务院农村综合改革工作小组发布的《关于开展村级公益事业建设一事一议财政奖补试点工作的通知》中指出,一事一议筹资筹劳工作开展不平衡、整体覆盖面较小、不能满足村级公益事业建设投入的需求,村级公益事业建设投入总体上呈下滑趋势。在此背景下,一事一议财政奖补制度以其筹补结合的制度安排,不仅有效刺激了村级公共产品供给主体的参与意愿,同时实现了政府收入再分配(Pei, Zhenhua et al., 2017),为村级公共产品的有效供给提供重要保障(Yang Hongyan,2018),进而提高农村居民收入水平。具体而言:

一方面,一事一议财政奖补制度实施通过促进村级共产品供给,从而降低农业生产成本、提高农业生产效应,进而提高农村居民农业收入水平。首先,村级公共产品供给能够降低包括生产成本、运输成本、销售成本等在内的农业生产活动总成本(周斌,2012),如村内道路建设可以保证农产品及时、便捷的从村庄运输到市场,不但可以减少运输成本还可以增加农产品销售机会(郑腾飞、赵玉奇,2019),从而提高农村居民收入水平。其次, 村级公共产品的有效供给可有效抵御农业自然风险,如村内小型农田水利设施可有效降低洪涝等自然灾害带来的经济损失,使农村居民收入得到保障(贺雪峰、郭亮,2010)。最后,村级公共产品的有效供给能够促进农业生产的专业化、规模化和可持续化发展(王国华、李克强,2003),进而提高农业生产效率。即一事一议财政奖补制度通过促进村级公共产品供给水平提升进而促进农村居民的农业收入水平提高。

另一方面,一事一议财政奖补制度实施重点是提供村内道路、农田水利等生活和生产性公共产品,而村庄公共产品供给水平与外出务工选择的关系已被众多文献证实(杨义武等,2017;Wolfgang et al., 2015; Ismail et al., 2005)。其中的作用机制可简单概括为:村内道路等公共产品的有效供给为农村居民出行提供方便,节省了其外出务工成本(杨茜、石大千,2019);而村内农田水利等公共产品的有效供给有利于将农民从土地中解放出来,增加其外出务工的可能性。即通过一事一议财政奖补制度提供的村级公共产品与农村居民外出务工的选择有关,进而增加农村居民工资性收入。

为了考察一事一议财政奖补制度影响农村居民收入水平的中间作用机制,特别是一事一议财政奖补制度对农村居民工资性收入的影响,我们拟采用常住人口城镇化率作为中介变量。这样做的依据为:根据理论分析,我们认为旨在为村内提供道路等公共产品的一事一议财政奖补制度,有利于促进农村劳动力流动,增加其工资性收入,进而提高其收入水平。已有研究表明公路等公共服务会加快农民向外转移的速度(苏时鹏、郑逸芳,2009),这里使用常住人口城镇化率衡量农民工外出务工水平,即“一事一议财政奖补→常住人口城镇化率→农村居民收入水平”,并对此进行实证检验。一方面,国家统计局公布的《2018年国民经济和社会发展统计公报》中指出,在统计城镇化率时,包括常住人口城镇化率①和户籍人口城镇化率②。我们使用统计年鉴中常住人口城镇化率,包括了外出务工的农民,这为我们分析一事一议财政奖补制度对农民外出务工影响提供了可能。另一方面,农村居民人均纯收入使用的是户籍人口进行核算,即也包括了外出务工收入,这为我们分析包含外出务工收入的农村居民人均纯收入提供了可能。我们利用统计口径中存在的差异,使用常住人口城镇化率表征农民外出务工水平,分析一事一议财政奖补对农村居民外出务工的影响;利用农村居民人均纯收入表征其收入水平,从而验证一事一议财政奖补是否会通过促进农民外出务工提高其收入水平。综合上述考虑,本文选择常住人口城镇化率作为一事一议财政奖补制度影响农村居民收入水平的中介变量进行内在机理分析。

① 常住人口城镇化率即某一行政范围内城镇常住人口与本地常住总人口的比值。

② 户籍人口城镇化率即某一行政范围内户籍非农人口与本地户籍总人口的比值。

基于以上理论分析,本研究通过搜集2002-2015年(14年)中国1869个县共计26166组县域经济数据,运用双重差分模型实证检验一事一议财政奖补制度实施对农村居民收入水平的影响效应及其长期作用趋势;并运用中介效应模型实证检验常住人口城镇化率在其中发挥的中介效应。弥补了已有文献对该制度实施收入效应实证研究的不足,既能完善该制度绩效评价体系,又能为进一步完善该制度提供参考依据, 以期为一事一议财政奖补制度切实提高农村居民收入水平、改善农村居民生活水平提出相应的政策建议。

三、研究设计 (一) 数据来源由于一事一议财政奖补制度是由2003年开始实施的一事一议筹资筹劳制度改进而来的,即2003年到2007年全国村级公共产品供给主要是通过一事一议筹资筹劳实现的,2008年至今完善为一事一议财政奖补制度实现供给。因此,实证检验所需数据年份选定为2003年-2015年,双重差分回归结果即为一事一议财政奖补制度实施的净效应。考虑到全国各县经济存在发展不均衡现象,因此引入各县2002年人均纯收入对数为控制变量。

综合考虑实证分析所需数据统计口径的一致性和数据可得性,本文选取2002-2015年中国1869个县域经济数据,实际样本量为26166组。数据来源于《中国县(市)社会经济统计年鉴》(2003-2012年)、《中国县域统计年鉴(县市卷)》(2013-2016年)、《中国区域社会经济统计年鉴》(2003-2016年)、《中国统计年鉴》(2003-2016年)和中国各个省、自治区和直辖市的统计年鉴(2003-2016年)。主要解释变量“该县是否开始实施财政奖补制度(是=1,否=0)”无法从统计年鉴中直接获得,该指标是通过搜集、整理各省政府、省农村综合改革领导小组办公室、省农委等部门公布的“关于开展村级公益事业一事一议财政奖补试点工作意见的通知”中获得。

(二) 模型设定1.双重差分模型

双重差分(DID)或倍差法(周黎安、陈祎, 2015)被广泛应用于政策效果分析中,一事一议财政奖补制度在县级层面依照试点次序先后逐步展开,这为本研究提供了一个具备准自然实验特征的外生变量(周黎安、陈烨,2005)。基于这一特点,本研究将使用由中国2002-2015年1869个县级单位经济数据构成的面板数据,建立双重差分模型以分析一事一议财政奖补制度对农村居民收入的影响。

之前的研究一般设定OLS模型:(1)Bit=α+βDit+γXit+λt+εit,其中Bit表示第i个县第t年的农村居民人均纯收入;Dit为政策实施虚拟变量,若第i个县在第t年已经开始实施一事一议财政奖补制度就取1,否则为0;Xit表示其他的控制变量,λt反映时间趋势,如果误差项εit与本文所关注的Dit不相关,那么系数β就是估计得到的一事一议财政奖补制度实施的效果。但在实际情况中,εit与Dit不相关这一假设很难成立,这样就会出现内生性问题,导致对β的估计存在偏误。比如(1)

式中没有包括县的自身特性μi,而县自身的特性与是否实施一事一议财政奖补制度是相关的,则是OLS的估计是不准确的。本文设定双重差分模型:(2)Bit=α+βDit+γXit+λt+μi+εit。其中,时间项λt控制了共同时间趋势,μi控制了每个县固有的特征。差分后与之等价的模型为:(3)ΔBit=βΔDit+γΔXit+Δλt+Δεit。

使用面板数据固定效应模型可实现双重差分估计(周振等,2016),模型(3)中系数β有着明确的经济学含义,即相对于第t年没有实施一事一议财政奖补制度的县,实施该制度的县农村居民人均纯收入所额外发生的变化。但这里的一个重要假设,ΔDit相对于Δεit是外生的,也就是制度的实施不存在选择性,或者说实施前Bit的变化无法预测一事一议财政奖补制度的发生。

2.中介效应模型

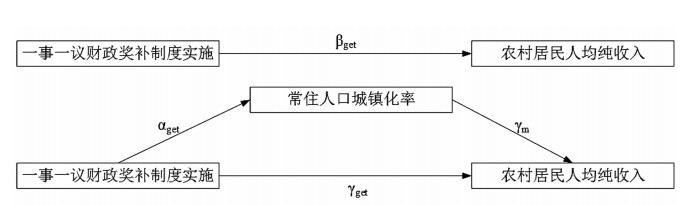

本部分借鉴Baron以及温忠麟(2014)提出的中介效应检验方法,检验一事一议财政奖补制度是否通过常住人口城镇化率的中介效应影响农村居民收入水平。中介效应检验流程如图 1所示:

|

图 1 常住人口城镇化率的中介效应检验 |

检验步骤为:第一步检验解释变量与被解释变量的回归系数βget是否显著,如果系数βget显著为正,说明一事一议财政奖补制度具有显著的农民增收效应;如果不显著则停止检验。第二步检验中介变量与解释变量的回归系数αget是否显著,如果系数αget显著为正,说明一事一议财政奖补制度的实施提高了常住人口城镇化率。第三步同时加入解释变量和中介变量进行回归,如果系数γget和γm都显著为正,且系数γget与βget相比有所下降,则说明存在部分中介效应;如果一事一议财政奖补制度实施变量的回归系数γget不显著,但常住人口城镇化率的回归系数γget显著,则说明常住人口城镇化率在一事一议财政奖补制度影响农村居民收入过程中发挥了完全中介效应。

(三) 变量的描述性分析1.变量说明

本研究的被解释变量为农村居民人均纯收入对数,为排除物价因素对回归结果的影响,本文中的农村居民人均纯收入为使用农村居民消费价格指数平减至2002年消费水平下的实际农村居民人均纯收入。主要关注的解释变量为是否实施一事一议财政奖补制度(是=1,否=0)、中介变量为常住人口城镇化率(%),下面对其他控制变量进行具体说明。

从宏观层面考虑,其他可能影响农村居民人均纯收入的因素包括:地方经济发展水平和金融发展水平(刘魏等,2016),本研究使用“地方财政一般预算收入”、“城乡居民储蓄存款余额”和“年末金融机构各项贷款余额”来衡量;土地要素(王庶、岳希明,2017),本研究使用“常用耕地面积”来衡量;农业机械使用情况(胡瑞法、黄季焜,2001),本研究使用“农业机械总动力”来衡量;劳动参与率(李琴英等, 2018),本研究使用“乡村人口”来衡量;粮食生产情况(赵德起、谭越璇,2018),本研究使用“粮食总产量”来衡量;精准扶贫相关政策(刘祖军、王晶等,2018),本研究使用“是否是国家重点扶贫县”来衡量。

2.样本特征的描述性分析

在研究一事一议财政奖补制度实施对农村居民人均纯收入的影响效应时,使用2002年到2015年全国1869个县域面板数据。表 1汇报了各变量具体描述性统计特征。

| 表 1 中国县域面板数据描述性统计 |

由表 1可以看出,将2002年到2015年我国农村居民人均纯收入按各省份农村居民消费价格指数平减到2002年消费水平下的实际收入后,我国农村居民人均纯收入的样本均值为4271.51元/人,最大值为19780.85元/人,最小值为308.93元/人,说明我国农村居民人均纯收入水平相对较低,并且贫富差距较大。其余变量的描述性统计结果如表 1所示,不作具体描述。

四、实证检验本部分使用全国1869个县的面板数据运用差分法和双重差分法分析一事一议财政奖补制度实施对农村居民人均纯收入的影响及其长期作用趋势。在研究长期作用趋势时选取制度实施第1到6年为主要解释变量,主要是由于一事一议财政奖补制度自2008年选取三个省作为试点起到本文搜集完整的至2015年县域数据为止,最长实施8年。由于在后文内生性检验部分使用的是所有解释变量滞后一期作为新的解释变量,因此在滞后一期中制度最长实施年限变为了7年,而满足实施年限为7年的样本量极少。因此本研究选取检验长期作用趋势的年限为6年。

(一) 一事一议财政奖补制度实施收入效应及其时间趋势的差分估计为验证一事一议财政奖补制度实施对农村居民人均纯收入的影响,并考察这种影响在时间上的变化趋势。本部分使用“是否开始实施财政奖补制度”为主要解释变量研究制度实施对农村居民人均纯收入的影响;使用“制度实施第n年(n=1~6)”为主要解释变量研究制度实施收入效应在时间上的变化趋势。2003-2015年全国1869个县域面板数据差分估计结果如表 2第(1)-(3)列所示。

| 表 2 一事一议财政奖补制度实施效果及其时间趋势的差分估计 |

表 2的第(1)和(2)两列分别在不加入其它控制变量和加入其它控制变量的条件下,对一事一议财政奖补制度实施的收入效应进行验证;第(3)列考察了一事一议财政奖补制度实施之后的每一年对农村居民人均纯收入增长率的影响。第(1)列报告了OLS估计的参数估计值,结果表明在不控制其他变量的情况下,一事一议财政奖补制度的实施可使农村居民人均纯收入增长67.8%。第(2)列汇报了添加一些社会经济控制变量后的参数估计结果,制度实施收入效应的估计值变为0.334,即在控制了其他影响因素的条件下,一事一议财政奖补制度的实施可使农村居民人均纯收入提高33.4%。第(3)列的回归结果表明,相对于没有实施一事一议财政奖补制度的县市,实施的县市农村居民人均纯收入增长率总体上呈现出逐年波动增长的趋势。

总的来说,差分估计的实证结果表明一事一议财政奖补制度的实施对农村居民人均纯收入具有正向影响作用,且影响作用总体上呈现出逐年波动增长的趋势。

(二) 一事一议财政奖补制度实施收入效应及其时间趋势的双重差分估计使用2003-2015年全国1869个县域面板数据, 运用双重差分法估计一事一议财政奖补制度实施的收入效应及其时间趋势在表 2第(4)-(6)列中报告。

表 2第(4)列结果表明在不控制其他影响因素的条件下, 一事一议财政奖补制度的实施可使农村居民人均纯收入增长67.9%。第(5)列汇报了添加县域社会经济指标作为控制变量后的双重差分估计结果, 制度实施收入效应的估计值变为0.262, 即在控制了其他影响因素的条件下, 制度的实施可使农村居民人均纯收入提高26.2%。为考察该制度实施对农村居民人均纯收入影响在时间上的变化趋势, 在表 2第(6)列显示制度实施后的每一年对农村居民人均纯收入的影响。回归结果表明, 一事一议财政奖补制度在实施当年对农村居民人均纯收入影响程度较低, 其原因是从财政奖补制度实施到能够提高农村居民收入水平的农村公共产品需要一定时间;接下来历年财政奖补制度实施对农村居民人均纯收入的影响总体上呈现逐年递增的趋势。

总的来说, 双重差分估计的实证结果表明一事一议财政奖补制度的实施对农村居民人均纯收入具有显著的正向影响作用, 且影响作用总体上呈现出逐年递增的趋势。与差分估计结果相比, 使用能够同时控制分组效应与时间效应的双重差分法能够得到一致估计量, 得出的结果更加稳定。

(三) 内生性检验原回归模型设定的一个潜在问题是被解释变量“农村居民人均纯收入”可能对解释变量“是否开始实施财政奖补制度”存在反向影响,如果联立方程偏误存在,对一事一议财政奖补制度实施收入效应的系数估计就是不一致的。为了排除这一可能性,本部分将所有解释变量滞后1期,重新进行回归以解决内生性问题。这样做的逻辑是,当期的被解释变量不会对上期的解释变量产生影响,因为解释变量已经是前定的了(陈陶然、谭之博,2018)。

解决内生性问题后的回归结果表明,在控制了其他影响因素的前提下,一事一议财政奖补制度实施可使农村居民人均纯收入提高27.3%①;且政策实施效果基本上呈现出逐年递增的趋势。解决内生性问题后所得结论与前文双重差分估计结果所得结论保持一致, 说明原回归结果是稳健可信的。

① 限于篇幅,解决内生性问题后的回归结果未汇报,感兴趣可联系本文作者获得。

(四) 中介效应检验一事一议财政奖补制度实施过程中涉及到的财政奖补资金并非直接发放到农户手中,而是投入到村级公共产品供给中,这将推动城镇化建设(贾小虎,2016),进而提高农村居民人均纯收入。本部分对常住人口城镇化率在一事一议财政奖补制度影响农村居民收入水平中发挥的中介效应进行实证检验。

首先,表 2回归结果表明,一事一议财政奖补制度实施确实能够提高农村居民收入水平,并且影响程度总体上呈现逐年递增的趋势。其次,验证一事一议财政奖补制度实施是否能够提高常住人口城镇化水平,回归结果如表 3所示。

| 表 3 一事一议财政奖补制度对常住人口城镇化率的影响检验 |

表 3回归结果表明, 一事一议财政奖补制度实施能够提高常住人口城镇化水平。第(1)、(2)列回归结果表明无论是否加入其他控制变量, 制度实施均对常住人口城镇化率起显著正向影响作用, 在充分考虑常住人口城镇化率其他影响因素条件下, 制度实施使常住人口城镇化率提高4.722%。第(3)列回归结果表明制度在实施第一年对常住人口城镇化率的影响程度较低, 其原因是通过制度实现村级公共产品供给进而促进城镇化发展需要花费时间, 在实施第一年制度发挥效果不明显;接下来各年制度实施对常住人口城镇化率的影响程度呈现逐年递增趋势。

最后, 检验常住人口城镇化率是否在一事一议财政奖补制度影响农村居民收入水平过程中发挥中介效应, 回归结果如表 4所示。

| 表 4 常住人口城镇化率的中介效应检验 |

综合表 3、表 4回归结果可知,一事一议财政奖补制度能够通过常住人口城镇化率的中介作用促进农村居民收入水平的提高。具体而言,在控制其他影响因素条件下,该制度实施可使农村居民人均纯收入提高22.5%,常住人口城镇化率每提高1%,农村居民人均纯收入提高0.9%(表 4第2列);从长期影响角度来看,在引入常住人口城镇化率为中介变量后,一事一议财政奖补制度实施对农村居民人均纯收入影响程度整体上仍然呈现逐年递增趋势。对比表 4与表 2回归结果发现,在回归模型中加入常住人口城镇化率后财政奖补制度实施对农村居民人均纯收入的影响程度小于未加入时的影响程度,说明常住人口城镇化率在一事一议财政奖补制度影响农村居民收入水平过程中发挥中介作用。

五、稳健性检验本部分首先检验上述回归结果是否受到潜在异常值的影响;然后检验被解释变量在制度实施前的变化趋势,判断差异是否在一事一议财政奖补制度实施前就已存在,而不是由制度实施所引发;最后,进行自相关检验并运用可行广义最小二乘估计解决自相关问题。

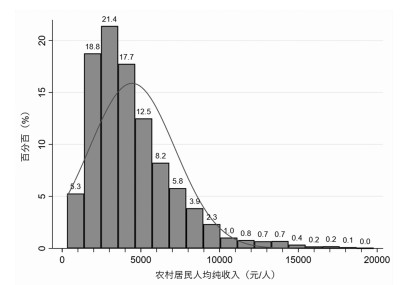

(一) 排除潜在异常值的影响考虑到研究使用全国1869个县13年的面板数据进行回归,可能存在个别县的农村居民收入水平显著高于或低于其他县的情况,会使回归结果产生一定偏差。为考察被解释变量农村居民人均纯收入样本分布情况,绘制如图 2所示的农村居民人均纯收入分布直方图。

|

图 2 农村居民人均纯收入的分布直方图 |

由图 2可以看出,被解释变量农村居民人均纯收入主要集中在1200元到10000元之间,但也存在一小部分收入值分布在这一范围之外。为了排除潜在异常值的影响,本部分进行基于被解释变量5%-95%分位点的回归,所得回归结果如表 5所示。

| 表 5 基于被解释变量5%-95%分位点回归的稳健性检验 |

由表 5可得, 在控制了其他影响因素的前提下, 实施了一事一议财政奖补制度的县市农村居民人均纯收入比未实施的高出17.3%;且政策实施效果基本上呈现出逐年递增的趋势。基于被解释变量5%-95%分位点回归的结论与前文基本回归结论保持一致, 说明原回归结果是稳健可信的。

(二) 被解释变量在制度实施前的变化趋势检验对一事一议财政奖补制度实施收入效应系数一致估计的另一威胁是本研究的被解释变量农村居民人均纯收入在制度实施前的处理组与控制组中可能存在系统性差异。从而导致回归得到的一事一议财政奖补制度实施收入效应并不是由于制度实施带来的,而是由事前差异所引发的。本部分系统地检查被解释变量在制度实施前的变化趋势,以考察这一论断是否对前文的实证结果构成挑战。其基本思想是:首先,取一事一议财政奖补制度实施前的一段时间窗口;其次,定义表示一事一议财政奖补试点县的虚拟变量;最后,控制其他影响因素,检验被解释变量在这一时间窗口中是否显著,即对于本研究的被解释变量农村居民人均纯收入而言,一事一议财政奖补试点县与非试点县在制度实施前是否存在系统性的差异。具体做法如下所示:

表 6中,“2008年试点县”的定义为如果一个县从2008年开始试点实施一事一议财政奖补制度,那么该变量取值为1,否则该变量取值为0;“2009年试点县”的定义为如果一个县从2009年开始试点实施一事一议财政奖补制度,那么该变量取值为1,否则该变量取值为0;“2010年试点县”的定义为如果一个县从2010年开始试点实施一事一议财政奖补制度,那么该变量取值为1,否则该变量取值为0;“2011年试点县”的定义为如果一个县从2011年开始试点实施一事一议财政奖补制度,那么该变量取值为1,否则该变量取值为0。由于一事一议财政奖补制度从2008年开始在黑龙江、河北、云南三省进行试点,故而本部分制度实施前的时间窗口取为2003-2007年。制度实施前农村居民人均纯收入变化趋势检验结果如表 6所示。

| 表 6 制度实施前农村居民人均纯收入变化趋势检验 |

由表 6可见,变量“2008年试点县”、“2009年试点县”、“2010年试点县”以及“2011年试点县”均不显著,即对于本研究的被解释变量农村居民人均纯收入而言,试点县与非试点县在一事一议财政奖补制度实施之前并不存在系统性差异。前文研究发现的一事一议财政奖补制度实施的收入效应确实存在,而不是由试点县与非试点县事前的系统性差异所致。

(三) 解决自相关问题由于使用全国1869个县连续13年的面板数据进行回归,各个县不同年份之间总是存在某种组内关联,这是多期面板数据建立DID模型时碰到的典型问题,将导致变量系数标准误的估计结果是有偏的,进而导致推断问题。

本文借鉴黄季焜等学者(2014)解决自相关问题的方法解决本研究面临的自相关问题。第一,根据渐近理论,随着组数增加,渐近性越来越好,偏差则越小,本研究包括1869组县域数据,能够有效减小偏差。第二,运用可行广义最小二乘估计解决本研究的自相关问题①, 回归结果表明在解决自相关问题后一事一议财政奖补制度实施对农村居民人均纯收入具有显著正向影响作用,且影响程度呈逐年递增趋势。FGLS估计结果所得结论与前文结论相一致,说明原回归结果是稳健可信的。

① 限于篇幅,FGLS估计结果未汇报,感兴趣可联系本文作者获得。

六、结论及政策建议本研究使用2002年-2015年全国1869个县域面板数据,运用双重差分模型实证检验一事一议财政奖补制度实施对农村居民收入水平具有显著的正向影响作用,并且这种影响作用在总体上呈现出逐年递增的趋势。进一步探索其内在作用机制发现,常住人口城镇化率在一事一议财政奖补制度影响农村居民人均纯收入过程中发挥中介效应。基于所有解释变量滞后1期回归以解决可能存在的内生性问题,得到了与原双重差分估计相一致的结果,说明原回归结果是稳健可信的。通过排除潜在异常值的影响、排除试点县与非试点县制度实施前的系统性差异以及解决自相关问题,进一步验证了研究结论。基于FGLS估计解决自相关问题后的回归结果依然证明了一事一议财政奖补制度实施能够长期持续地对农村居民收入水平产生影响。通过上述研究结论,本文总结以下几点政策建议:

第一,在乡村振兴背景下,国家加大了对农村的投资力度,各级政府在对农村公共产品供给进行规划时,应注意在重视对农村教育、医疗等普惠性农村公共产品投资的基础上,多关注农民身边的村级公共产品供给状况,并根据各村农户具体需求表达对村级基础设施建设提供适当奖补。

第二,一事一议财政奖补制度作为我国现行村级公共产品供给基本制度,在政府提供财政奖补支持的条件下能够带动村民参与村级公共产品供给,进而提高农村居民收入水平。因此在可用于村级公共产品投资的财政资金有限的条件下,政府应高度重视一事一议财政奖补制度在村级公共产品供给中的作用,引导、鼓励农民参与投资。

第三,一事一议财政奖补制度实施能够通过促进常住人口城镇化进程,持续提高对农村居民收入水平。因此,应注意一事一议财政奖补制度实施的持续性和连贯性,以保证村级公共产品长期持续有效的供给,进而保障农村居民收入水平持续增长。

| [] |

陈鹏飞, 2018, "农户对一事一议财政奖补制度满意度的影响因素分析", 沈阳农业大学。 |

| [] |

陈陶然、谭之博, 2018, “金融市场特征、行业特性与出口国内附加值”, 《世界经济研究》, 第 9 期, 第 70-78, 138 页。 |

| [] |

高浩磐, 2017, “推动农村城镇化与农业现代化协调发展”, 《山东行政学院学报》, 第 3 期, 第 100-105 页。 |

| [] |

郜亮亮、黄季焜、冀县卿, 2014, “村级流转管制对农地流转的影响及其变迁”, 《中国农村经济》, 第 12 期, 第 20-31 页。 |

| [] |

郭远智、周扬、成天婵、刘彦随, 2018, “浙江省县域人口城镇化解构及其类型划分”, 《经济地理》, 第 10 期, 第 65-73 页。 |

| [] |

何文盛、何志才、唐序康、包丽美, 2018, “'一事一议'财政奖补政策绩效偏差及影响因素——基于甘肃省10个县(区)的质化研究”, 《公共管理学报》, 第 2 期, 第 1-13 页。 |

| [] |

贺雪峰、郭亮, 2010, “农田水利的利益主体及其成本收益分析——以湖北省沙洋县农田水利调查为基础”, 《管理世界》, 第 7 期, 第 86-97, 187 页。 |

| [] |

胡瑞法、黄季焜, 2001, “农业生产投入要素结构变化与农业技术发展方向”, 《中国农村观察》, 第 6 期, 第 9-16 页。 |

| [] |

贾小虎, 2016, "基于农户收入差异视角的农田水利设施供给效果研究", 西北农林科技大学。 |

| [] |

李琴英、崔怡、陈力朋, 2018, “政策性农业保险对农村居民收入的影响——基于2006-2015年省级面板数据的实证分析”, 《郑州大学学报(哲学社会科学版)》, 第 5 期, 第 72-78 页。 |

| [] |

刘魏、张应良、田红宇, 2016, “人力资本投资与农村居民收入增长”, 《华南农业大学学报(社会科学版)》, 第 3 期, 第 63-75 页。 |

| [] |

刘祖军、王晶、王磊, 2018, “精准扶贫政策实施的农民增收效应分析”, 《兰州大学学报(社会科学版)》, 第 5 期, 第 63-72 页。 |

| [] |

彭长生, 2012, “基于村干部视角的'一事一议'制度绩效及评价研究”, 《农业经济问题》, 第 2 期, 第 24-31 页。 |

| [] |

苏时鹏、郑逸芳, 2009, “海峡西岸经济区城镇化进程中的农村公共服务分析——以福建省为例”, 《福建农林大学学报(哲学社会科学版)》, 第 3 期, 第 3-9 页。 |

| [] |

王国华, 2004, “农村公共产品供给与农民收入问题研究”, 《中央财经大学学报》, 第 1 期, 第 1-3, 39 页。 |

| [] |

王庶、岳希明, 2017, “退耕还林、非农就业与农民增收——基于21省面板数据的双重差分分析”, 《经济研究》, 第 4 期, 第 106-119 页。 |

| [] |

熊兴、余兴厚、王宇昕, 2019, "基本公共服务与县域经济发展关系研究——来自三峡库区重庆段区县的例证", 《西部论坛》, 第29卷, 第1-13页。 |

| [] |

杨茜、石大千, 2019, “交通基础设施、要素流动与城乡收入差距”, 《南方经济》, 第 9 期, 第 35-50 页。 |

| [] |

杨义武、林万龙、张莉琴, 2017, “地方公共品供给与人口迁移——来自地级及以上城市的经验证据”, 《中国人口科学》, 第 2 期, 第 93-103, 128 页。 |

| [] |

郑丹、Tatsuaki kuroda, 2017, “城市基础设施水平如何影响居民工资收入:溢价还是折价”, 《南方经济》, 第 1 期, 第 66-85 页。 |

| [] |

赵德起、谭越璇, 2018, “制度创新、技术进步和规模化经营与农民收入增长关系研究”, 《经济问题探索》, 第 9 期, 第 165-178 页。 |

| [] |

郑腾飞、赵玉奇, 2019, “要素市场扭曲、交通基础设施改善与企业出口”, 《南方经济》, 第 4 期, 第 23-40 页。 |

| [] |

周黎安、陈祎, 2015, “县级财政负担与地方公共服务:农村税费改革的影响”, 《经济学(季刊)》, 第 2 期, 第 5-22 页。 |

| [] |

周黎安、陈烨, 2005, “中国农村税费改革的政策效果:基于双重差分模型的估计”, 《经济研究》, 第 8 期, 第 44-53 页。 |

| [] |

周密、康壮, 2019, “村级公共产品筹资方式异质性:基于村干部人格特征的视角”, 《中国农村观察》, 第 2 期, 第 78-92 页。 |

| [] |

周密、刘华、屈小博、黄利, 2017, “一事一议财政奖补制度对村级公共投资项目的影响”, 《西北农林科技大学学报(社会科学版)》, 第 5 期, 第 155-160 页。 |

| [] |

周密、张广胜、刘华、王晓瑞, 2017, “一事一议财政奖补制度实施的双重效应及其协调机制——基于空间计量模型的实证分析”, 《中国农村经济》, 第 3 期, 第 60-73 页。 |

| [] |

周密、张广胜, 2010, "'一事一议'制度的运行机制与适用性研究", 《农业经济问题》, 第3期, 第38-43、110-111页。 |

| [] |

周密、张广胜, 2009, “'一事一议'制度与村级公共投资:基于对118位村书记调查的经验分析”, 《农业技术经济》, 第 1 期, 第 88-92 页。 |

| [] |

周振、张琛、彭超、孔祥智, 2016, “农业机械化与农民收入:来自农机具购置补贴政策的证据”, 《中国农村经济》, 第 2 期, 第 70-84 页。 |

| [] |

Charlery Lindy C., Qaim Matin, Smith-Hall Carsten, 2016, "Impact of Infrastructure on Rural Household Income and Inequality in Nepal". Journal of Development Effectiveness, 8(2), 266–286.

|

| [] |

Corazzini Luca, Faravelli Marco, Stanca Luca, 2010, "A Prize to Give For:An Experiment on Public Good Funding Mechanisms". Economic Journal, 120(547), 944–967.

|

| [] |

Du J M., Wang B K., 2018, "Evolution of Global Cooperation in Multi-Level Threshold Public Goods Games With Income Redistribution". Frontiers in Physics, 6(3).

|

| [] |

Ismail Issah, Tariq Y. Khan, Komei Sasaki, 2005, "Do Migrants React To Infrastructure Difference Between Urban And Rural Areas? Development Of An Extended Harris-Todaro Model". Review of Urban & Regional Development Studies, 17(1).

|

| [] |

Mondal Debasis, 2015, "Private Provision of Public Good and Immiserizing Growth". Social Choice and Welfare, 45(1), 29–49.

|

| [] |

Wolfgang Briglauer, 2015, "How EU Sector-specific Regulations and Competition Affect Migration from Old to New Communications Infrastructure:Recent Evidence from EU27 Member States". Journal of Regulatory Economics, 48(2).

|

| [] |

Yang Hongyan, 2018, "Income Redistribution and Public Goods Provision Under Tax Competition". Journal of Urban Economics, 104, 94–103.

|