改革开放40年以来,中国经济增长取得骄人成绩的同时,居民财富和收入分配差距却日趋扩大,这在宏观领域则体现为地区间、城乡间和区域内部的经济发展差距。因此,如何缩小区域经济发展差距,实现包容性经济增长的目标诉求,是党和国家的重要使命和紧迫发展任务。对此,交通基础设施作为一个影响区域经济增长的重要因素和关键性政策变量(Aschauer,1989;Donaldson, 2016;杨琦,2018),在世界范围内引起了广泛关注。

新经济地理学认为,区域间交通基础设施具有显著的“经济分布效应”,具体而言,其一,区域间交通基础设施的改善会加速外围地区的要素资源向中心区域转移,增强中心区域对周边区域的经济集聚,以此抑制相邻区域的经济增长(Chandra and Thompson, 2000);其二,交通基础设施的网络属性有利于推动区域经济一体化进程,强化中心区域向周边区域的经济扩散效应,从而有利于促进整体“中心-外围”区域的协同发展(Demurger, 2001)。与此原理相呼应的是,在中国亦有“要想富,先修路”的说法,此逻辑主要是基于要想获得市场和技术优势必先建立获得这种利益的途径。但依靠做好交通基础设施建设,真能带动全民实现普遍富裕吗?若如此,为什么东、中和西部差距变化趋势不但没显著缩小,反而越来越大(林毅夫等,1998;赵亚明,2012;刘修岩等,2017)?如果只靠修路能致富,为什么改革开放,在全国包括中、东和西部地区投入大量财政资金进行城乡公路体系建设以来,仍有大量农民工背井离乡跨省到中、东部等发达地区就业?城乡公路基础设施的建设和完善如果能促进当地城乡实现普遍富裕,理论上讲大规模的农民工背井离乡、跨区域流动务工就业的现象就不会发生。

当然,具有公共物品属性的交通道路建设带来的经济增益能不能为全民共享,才是建设公路体系的直接目的所在(张学良,2007;田祖海、苏曼,2008;王宇新,2013;叶昌友、王遐见,2013)。对此,积极推动当地城市工业和产业化以保证乡村人口就近城市化,以此转移当地乡村劳动力实现就近就地城市就业,在此前提下,才能构建出大、中和小城市协同推进的网络支点,以此充分发挥交通基础设施的网络经济效应,最终促进“中心-外围”整体区域的协同发展。否则,不先行考虑发展繁荣城镇工业产业以此推动人口就近城镇化,只单一角度来权衡交通基础设施建设带来的空间包容性经济增长效应,只能加速区域经济差距扩大的发展趋势。这就是既有研究为何对交通基础设施建设是有助于拉大还是缩小区域经济发展差距进行广泛争论的重要原因之一(任晓红、张宗益,2013)。

本文主要聚焦分析乡村包容性经济增长的问题。万广华(2013, 2016)认为中国乡村区域经济发展的不平等程度比城镇更严重,在常住人口城市化率刚刚过半、户籍人口城市化率不到40%的条件下,如果乡村内部经济发展和收入差距持续扩大,可能会引起严重的社会政治问题。因此,必须在促进乡村经济繁荣发展的同时积极处理好乡村间经济发展收益分配差距扩大的现实问题。本文即从交通基础设施建设的角度出发,聚焦分析乡村公路体系建设如何推动“乡村整体经济增长水平提升和乡村间经济效益分配差距收敛”的协同变化,从而实现乡村地区包容性经济增长的目的。

包容性增长的概念涵盖效率和公平二个维度,如果某种因素对收入的增长影响为正,同时相对贫穷的人从该因素中获益更多,那么就可以说该因素带来了包容性增长(张勋、万广华,2016)。从经济学角度讲,“包容性经济增长”内涵类似于“普遍富裕”的学术概念,均要求效率和公平的兼顾,要在效率提升前提下更加注重经济发展成果普遍而公平地为大众共享。对此,本文借鉴向国成等(2017)及黄乾等(2018)研究,将“经济增长效应和经济收益分配差距缩小”统一界定为包容性经济增长的内涵,并在张勋、万广华(2016)实证研究基础上,构建一个将上述两大效应统一化的实证分析框架,以此尝试分析乡村公路体系①建设是否有利于促进乡村经济增长和经济效益分配差距收敛的协同推进。

① 乡村公路体系,指的是县域行政地理区划内部连接县城中心区、乡镇中心区和各村落之间的以水泥、沥青等铺造建设的道路体系,尤其是指乡村之间的水泥道路体系,根据、王朝才(2008)等人的研究,我们认为,这基本与现行按照工程技术等级划分的统计数据中的三级和四级公路对应,但不包括等外路。

二、文献综述基础设施建设,尤其是公路基础设施建设,是影响包括城乡在内的区域经济增长的重要组成部分。但是,关于对包括经济增长和分配效应的包容性经济增长的文献,大多是描述性的,缺乏系统的理论和数据论证。因此,就交通基础设施建设促进包容性经济增长的文献综述,本文围绕着经济增长效应和分配效应分别予以展开,同时补充对包容性经济增长的理论综述。

交通基础设施建设能够带来经济增长效应。不少研究,通过案例、理论和数据实证分析,认为交通基础设施建设能够通过提高经济效率、降低交易成本的方式促进经济增长(Easterly and Rebelo, 1993; Grambich, 1994; Donaldson, 2016)。例如,Aschauer(1989)研究认为,交通和水利建设有利于提升生产率,Jacoby and Minten(2009)认为道路建设能够显著降低交通成本,Duranton and Turner(2012)也通过数据验证发现,美国完善的公路网络体系有利于促进就业。就针对中国的实证研究来看,Demurger(2001)论证分析了中国省份间经济发展差距的因素,认为主要影响因素有:地理位置、交通运输、通信设施状况等,其中交通基础设施影响程度最大;Fan et al. (2002)通过分析中国各省交通基础设施数据,认为不同等级的道路建设对经济增长和减少贫困的影响不同。张学良(2007)、田祖海、苏曼(2008)、王宇新(2013)及叶昌友、王遐见(2013)均从不同角度出发,研究发现交通基础设施建设有利于促进区域经济增长,张光南、宋冉(2013)研究也认为,交通建设有利于降低制造业生产成本和要素投入。吴清华等(2015)认为,农村公路建设有利于夯实农业发展基础,优化农业生产中的要素投入结构,提高农业全要素生产率。总体来看,上述既有研究表明,交通基础设施的完善有利于带来经济增长效应。

交通基础设施建设可以产生经济发展收益和收入分配效应。就基尼系数角度,Calderón and Chong(2004)及Calderón and Serven(2004)利用跨国长面板数据,估算了基础设施建设对居民收入分配产生的影响,Banerjee et al. (2012)则简要讨论了中国县级层面的交通基础设施如何影响了收入不平等差距。就城乡收入差距角度,刘冲等(2013)、黄乾等(2013)、康继军等(2014)、罗能生、彭郁(2016)通过不同的研究方法,均发现道路交通建设有助于缩小我国的城乡收入差距,其中罗能生、彭郁(2016)进一步分析认为高速公路、铁路和各等级公路对改善城乡收入差距的作用呈现依次递减趋势。就产生城乡收入分配效应的影响机制来看,任晓红、张宗益(2013)从生产要素流动视角出发,构建新经济地理学理论模型,认为交通基础设施的改善能够促进城乡之间生产要素流动,城乡收入差距将出现先缩小后扩大的变化趋势,故在农村人口占比较大时,加大农村基础设施建设正当其时,刘晓光等(2015)也验证了中国的公路和通讯设施通过促进农村劳动力向非农部门转移,有利于提高农业部门边际劳动生产率和农村居民收入,以此缩小城乡收入差距。就城乡基础设施差距看,骆永民(2010)实证发现,交通、通讯、环保这三类基础设施的城乡差距越大,工农业人均产出、城乡生活水平差距就会越大,且本地区城乡基础设施差距越大,相邻地区的工农业人均产出差距就越小。总体来看,上述文献研究表明,交通基础设施的确对收入分配机制产生了影响。

但是,正如前述分析所指,上述研究始终没有明确包容性经济增长的内涵和影响机制,也就无法将包容性经济增长的双效应内涵纳入到一个统一的分析框架中,从而自然而然甚少有分析交通基础设施建设如何对其产生影响的研究。正如前文所述,“包容性经济增长”内涵类似于“普遍富裕”的学术概念,均要求效率和公平的兼顾,要在效率提升前提下更加注重经济发展成果普遍而公平地为大众共享。如果说追溯普遍富裕的经济含义,亚当·斯密在《国富论》中已经提出了“分工在一定条件下导致普遍富裕”的斯密命题,而向国成等(2017)认为,社会主义共同富裕的目标追求和斯密倡导的普遍富裕内涵并无本质区别,其在新兴古典经济学的逻辑框架下,将共同富裕内涵界定为“正义秩序、经济增长和收入分配”的三位一体,并构建超边际分工经济学模型,阐明分工发展是迈向共同富裕的必由之路。可见由分工起始来研究普遍富裕或者包容性经济增长才是康庄大道。但遗憾的是,在现有交通基础设施研究领域中,甚少有从分工的角度入手来研究包容性经济增长的文献出现。我们认为,乡村包容性经济增长的目标能否实现,这与乡村公路体系的覆盖范围有关,覆盖范围小,一部分人或地区率先卷进分工体系成为富庶之地,或富庶之地率先发展完善的公路体系,就会有富庶之地越富,但是随着公路体系覆盖范围扩展,贫乏之地也将被卷入到整个城乡分工网络体系之中,再加上满足产品和要素自由流动的空间均衡性条件,整个分工体系中,不同区域劳动生产率趋同并最终实现包括乡村与乡村之间的整个区域一体化的包容性经济增长。此外,将农村基础设施建设与包容性经济增长问题统一进行研究的文献,无论是实证还是理论模型解释,均寥寥无几。唯一一篇类似研究,是张勋、万广华(2016)运用中国健康与营养调查(CHNS)数据库,以农村电话座机和自来水安装量来代理农村基础设施建设水平,并通过构建一个包容性经济增长的实证分析框架,证明了农村基础设施建设有利于促进包容性经济增长,这里的包容性经济增长内涵的界定类似于本文提出的普遍富裕内涵。但是,我们认为,有些农村地区,尤其是中西部偏远农村地区,由于当地经济发展水平较低,其农村电话座机和自来水安装等基础设施建设可能尚未全面铺开,使用此变量进行实证研究,可能无法全面和可信地反映我国乡村地区包容性经济增长的发展状况。然而自2004年新农村建设以来,“公路村村通”发展战略已然全面铺开,截止2018年底,除极少量极其偏远的乡村区域外,我国广大乡村地区基本已经实现了“水泥公路”全覆盖。因此,以乡村公路指标来研究其包容性经济增长的发展状况可能更合适。当然,本文仍借鉴和改进上述包容性经济增长的计量实证框架,将其运用到本文的实证分析范式中,以此研究乡村公路体系建设是否有利于实现乡村地区的包容性经济增长。

本文的边际贡献主要有:(1)从分工角度展开,在超边际分工经济学理论框架下,构建“一城vs两村”的三部门城乡分工理论模型,并据此提出本文理论命题;(2)借鉴并改进既有研究的实证分析框架,构建一个同时包含经济增长和收入分配双效应的乡村包容性经济增长的计量实证分析框架;(3)进一步分析了乡村公路体系建设对乡村包容性经济增长的影响机制,认为人口城市化在这一影响机制中的协调作用不可忽视,否则乡村公路体系建设将导致乡村地区出现“富庶之地越富,贫乏之地越贫”之困境;(4)最后,实证分析了不同等级的公路体系建设对乡村包容性经济增长的异质性影响,结论表明不同等级公路对乡村包容性经济增长的影响方向和程度存在差异。

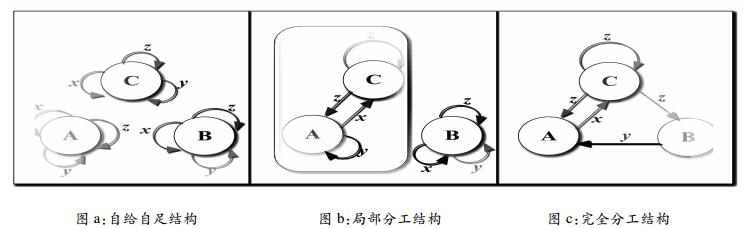

三、理论模型及命题 (一) 理论模型框架首先提出几条理论假设。第一,假设在一个存在着M个消费者-生产者的包括城市和乡村的经济社会里①,Mx和My分别代表生产并提供粮食产品x和y的生产者-消费者(后续简称生产者),这两类农业部门生产者分别居住于A(专业化生产粮食x)和B(专业化生产粮食y)两个乡村区域,他们生产具有可替代性的粮食产品x和y,Mz代表生产最终制成品z的生产者,而且只有最终产品z能够给消费者-生产者带来最终效用;第二,最终产品的生产不仅需要劳动投入l,还需要粮食x或y作为原材料投入到最终品的生产中,这意味着最终品z的生产至少需要粮食产品x和y中的一种,其生产和交易活动在人口相对密集之地(城市C)进行;第三,假设A和B两个乡村区域因城乡之间的道路状况不同,导致A和B两个农村区域与城市C区域发生产品市场交易活动所产生的交易成本并不相同,这里假定AC区域城乡间现代化公路已经建成,BC之间城乡现代化公路建设尚未完善,并引入冰山运输成本的概念,假定AC区域之间的交易效率系数为k,BC之间的交易效率系数为φk,0≤φ≤1, 当φ=0时,表示BC之间因无通路而完全隔绝,此时产生的分工结构如下图 1中(b)所示,当0<φ≤1时,表示BC之间城乡道路不畅,导致乡村区域B融入由城市C主导的城乡分工网络体系之中存在一定程度的阻滞,所以整个区域的经济协调发展内生出建设BC之间城乡现代化公路体系的客观需要,以使整个乡村公路网络体系趋于完善;第四,模型把分工所带来的专业化经济好处与交易成本之间的冲突内生。这意味着,分工能带来生产力水平的提高,但市场分工意味着有交易发生,从而将产生交易成本。当分工产生的专业化经济好处超过交易费用造成的损失时,交易生利;反之,若交易费用带来的损失大于分工所产生的好处时,交易就得不偿失;第五,本定理表明消费者-生产者最优决策选择不会买、卖同种产品,不会买和生产同种产品,最多卖一种产品。

① 这里假定生产者和消费者是统一的,生产者也同时是消费者,这是杨小凯构建的超边际分工经济学分析框架的基本特征。

因此,本文设定粮食产品x和y的生产函数是:

| $ X ^ { p } = x + x ^ { s } = l _ { x } - a \text { 或者 } Y ^ { p } = y + y ^ { s } = l _ { y } - b $ | (1) |

其中Xp, x, xs≧0及Yp, y, ys≧0分别代表粮食产品x和y的总产量、自给量和售卖量;lx, ly∈[0, 1]代表生产粮食产品x和y的劳动时间投入;a, b∈[0, 1]代表生产粮食产品x和y的固定学习成本。为了简化运算和分析过程,我们假定分工过程中并不产生中间交易服务。

此外,最终产品z的生产函数如下式:

| $ Z ^ { p } = z + z ^ { s } = [ ( x + k x ^ { d } ) ^ { \beta } ( y + \varphi k y ^ { d } ) ^ { 1 - \beta } ] ^ { \gamma } ( l _ { z } - c ) ^ { 1 - \gamma } $ | (2) |

其中Zp, z, zs≧0是最终产品的总产量、自给量和售卖量;lz∈[0, 1]代表生产最终产品z的劳动时间投入;c∈[0, 1]代表生产z的固定学习成本,参数β, r∈[0, 1]。同时,因为βr+(1-β)r+1-r=1,本节设定,这一生产函数呈现规模报酬不变的性质,所以βr, (1-β)r, (1-r)分别反映用于生产最终品z的三种要素投入的相对份额。因为参与市场交易,必然产生交易成本,故用1-k代表粮食产品x和最终产品z的交易成本系数。由于涉及到粮食产品x和y及最终产品z的生产,所以个人的劳动禀赋约束设定为:

| $ l _ { x } + l _ { y } + l _ { z } = 1 $ | (3) |

其中lx, ly, lz刻画的是三种生产活动的劳动投入时间,也即相应的劳动专业化水平,同时,为了与现实社会中贫困农村区域特有的财政扶贫政策国情相一致,我们同时考虑对交通闭塞农村区域B进行财政扶贫补贴,并假定补贴比率为δ(0≤δ≤1),此时预算约束条件为:

| $ p _ { x } x ^ { s } + p _ { y } ( 1 + \delta ) y ^ { s } + p _ { z } z ^ { s } = p _ { x } x ^ { d } + p _ { y } y ^ { d } + p _ { z } z ^ { d } $ | (4) |

这里Px, Py, Pz分别是粮食产品x和y以及最终产品z的市场交易价格,他们在决策模式分析中被视为外生参数,但是在角点和一般均衡分析中则被视为内生变量,同时假定此分工理论模型满足瓦尔拉斯价格机制。因此,生产者-消费者的效用函数是:

| $ Max U _ { i } = z _ { i } + \varphi k z _ { i } ^ { d } , \text { 其中 } i = A 、B 、C $ | (5) |

上式中,z、zs、zid分别代表最终产品z的自给量、售卖量和市场需求量,k∈(0, 1)代表最终产品z的交易效率系数①。其中,上述(5)式为最大化拟线性效用目标函数,(1)-(4)式均为该分工模型的约束条件。xs、xd、px、ys、yd、py、z、zs、zd、lx、ly、lz及U为下面分析中的决策变量。对此,我们简要画出所有的分工结构,如下图 1所示。

① 如果是贫困乡村区域B对最终品的需求,则其需求品的交易系数是φk,φ表示乡村区域B和城市区域C之间的道路通畅度,φ越大,两区域间的道路状况越好,交易越通畅。

|

图 1 分工结构演化图 |

上图 1中的a图表示乡村A和B及城市C区域均自给自足所有产品,此时最终非农制造品z及其行业不会演化产生,城市C也就不会出现。当分工程度提升至一定水平之后,社会化大生产分工会演化到如图b所示的分工结构,此时交通畅通的乡村A区域被率先卷入到与城市C的生产和市场交易分工体系中,而交通闭塞的乡村区域B仍自给自足。当分工进一步演化,交易效率跨过一定门槛值后,正如图c所示,交通闭塞的乡村区域B也将逐渐被纳入到整个分工体系之中,但因B区域交通闭塞,BC之间的交易效率必然受到影响,两区域间交易效率的损耗程度将决定了这一完全分工结构状态下以间接效用表示的人均真实收入水平。此外,图c中,乡村AB间因生产同质化农产品,二者不形成交易,但B区域的劳动力转移和农产品售卖信息会因AB间的道路通畅而迅速散播至具有劳动力转移和农产品售卖市场竞争比较优势的A区域,刺激A区域农户竞相从事类似C区域的(劳动力要素转移或农产品售卖)市场交易活动,这将引致乡村A区域率先进行产业升级,从而推动这个经济体系产生此消彼长的一种相互竞争或替代的关系。

为与现实吻合,本文只分析如图c所示生产和交易完全分工的角点一般均衡结构解:

(1) 城市C区域生产者专业化生产非农制成品z时,可得到农产品x(或y)需求量、最终品自给量和售卖量以及最终品生产者(z/xy) ①的最大效用分别为:

① z/xy表示最终品生产者售卖最终品z并购买农产品x和y,下述的pxz是pxz=px/pz的简化或缩写。

| $ x ^ { d } = ( \beta \gamma ) ^ { \frac { 1 } { 1 - \gamma } } ( \frac { \beta } { 1 - \beta } ) ^ { \frac { \gamma ( \beta - 1 ) } { 1 - \gamma } } \varphi ^ { \frac { ( 1 - \beta ) \gamma } { 1 - \gamma } } k ^ { \frac { \gamma } { 1 - \gamma } } ( 1 - c ) ( p _ { 2 x } ) ^ { \frac { 1 } { 1 - \gamma } } $ | (6) |

| $ y ^ { d } = ( \beta \gamma ) ^ { \frac { 1 } { 1 - \gamma } } ( \frac { \beta } { 1 - \beta } ) ^ { \frac { \beta \gamma - 1 } { 1 - \gamma } } \varphi ^ { \frac { ( 1 - \beta ) \gamma } { 1 - \gamma } } k ^ { \frac { \gamma } { 1 - \gamma } } ( 1 - c ) ( p _ { z x } ) ^ { \frac { 1 } { 1 - \gamma } } $ | (7) |

| $ z ^ { s } = \frac { ( \beta \gamma ) ^ { \frac { 1 } { 1 - \gamma } } } { 1 - \beta } ( \frac { \beta } { 1 - \beta } ) ^ { \frac { \beta \gamma - 1 } { 1 - \gamma } } \varphi ^ { \frac { ( 1 - \beta ) \gamma } { 1 - \gamma } } k ^ { \frac { \gamma } { 1 - \gamma } } ( 1 - c ) ( p _ { z x } ) ^ { \frac { \gamma } { 1 - \gamma } } $ | (8) |

| $ z = \varphi ^ { \frac { ( 1 - \beta ) \gamma } { 1 - \gamma } } ( 1 - c ) k ^ { \frac { \gamma } { 1 - \gamma } } \beta ^ { \frac { \gamma } { 1 - \gamma } } ( p _ { z x } ) ^ { \frac { \gamma } { 1 - \gamma } } ( \frac { \beta } { 1 - \beta } ) ^ { \frac { \gamma ( \beta - 1 ) } { 1 - \gamma } } ( \gamma ^ { \frac { \gamma } { 1 - \gamma } } - \gamma ^ { \frac { 1 } { 1 - \gamma } } ) $ | (9) |

| $ Max U _ { z / x y } = \varphi ^ { \frac { ( 1 - \beta ) \gamma } { 1 - \gamma } } ( 1 - c ) k ^ { \frac { \gamma } { 1 - \gamma } } \beta ^ { \frac { \gamma } { 1 - \gamma } } ( p _ { z x } ) ^ { \frac { \gamma } { 1 - \gamma } } ( \frac { \beta } { 1 - \beta } ) ^ { \frac { \gamma ( \beta - 1 ) } { 1 - \gamma } } ( \gamma ^ { \frac { \gamma } { 1 - \gamma } } - \gamma ^ { \frac { 1 } { 1 - \gamma } } ) $ | (10) |

(2) 乡村A区域生产者专业化生产农产品时,可得到最终品z的需求量、农产品售卖量以及农产品生产者(x/z) ②的最大效用分别为:

② 正如前文假定的一样,只有使用农产品原材料生产的最终产品才能够给生产者-消费者带来效用,农产品作为生产最终品的原材料,本身并不直接带来效用。

| $ z _ { A } ^ { d } = p _ { x z } ( 1 - a ) $ | (11) |

| $ x ^ { s } = 1 - a $ | (12) |

| $ Max U _ { x / y z } = p _ { x z } k ( 1 - a ) $ | (13) |

(3) 乡村交通闭塞B区域生产者专业化生产农产品时,可得到最终品z的需求量、农产品售卖量以及农产品生产者(y/z)的最大效用分别为:

| $ z _ { B } ^ { d } = p _ { y z } ( 1 + \delta ) ( 1 - b ) $ | (14) |

| $ y ^ { s } = 1 - b $ | (15) |

| $ Max U _ { y / z } = \varphi k p _ { z } ( 1 + \delta ) ( 1 - b ) $ | (16) |

1.交易效率与城乡三部门间接效用趋同

在超边际分工经济学理论框架分析中,以充分性竞争市场为假设条件,杨小凯(2003)认为同一分工结构下不同决策模式的角点效用水平,在角点一般均衡条件下趋同。这意味着,同一分工结构内不同决策模式下,产销者专业化生产某一种产品并通过市场交易所最终获得的间接效用,如果有差异,那么包括产销者在内的产品和要素流动就不会停止,直到上述不同决策模式中的以人均真实收入表示的间接效用相等为止。

就本文的理论模型而言,由AC区域组成的城乡分工结构网络,能够将乡村区域B纳入到一个由其主导的完整分工网络体系之中,这表现为如图 1所示的局部分工结构向完全分工结构的跳跃,城乡(主要是CB两地)间公路建设提高了市场交易效率(表现为φ无限趋近于1),这有利于提高城乡之间产销者人数、最终非农制成品及农产品原材料之间的充分自由流动效率,从而使得这一城乡分工的内部资源配置得以进一步优化。所以,通过构建完善的乡村公路网络体系,能够实现城乡三区域之间的经济增长分配效应趋向于均等。

2.角点一般均衡求解

根据瓦尔拉斯市场出清和同一分工结构下各决策模式的效用均等化条件,我们可得到此分工结构下的角点一般均衡结构解①:

① 假定x和y农产品价格相同,这由农产品市场决定,但两地乡村区域的劳动生产率不一定相同,从事农业劳动生产的产销者数量也不一定相等。最终品需求量是乡村两区域消费的总量,这由0≦φ < 1内生决定,即:zd=zAd+zBd。假定H(δ, φ)=1-b+pyz(1+δ)(1-b)+pxz(1-a),F(δ, φ)=1-a+pyz(1+δ)(1-b)+pxz(1-a)。

| $ \frac { p _ { x } } { p _ { z } } = ( \beta \gamma ) ^ { \frac { \gamma } { 1 - 2 \gamma } } [ \frac { \varphi ( 1 - \beta ) } { \beta } ] ^ { \frac { ( 1 - \beta ) \gamma } { 1 - 2 \gamma } } [ \frac { ( 1 - \gamma ) ( 1 - c ) } { 1 - a } ] ^ { \frac { 1 - \gamma } { 1 - 2 \gamma } } k ^ { - 1 } $ | (17) |

| $ M_x = \frac { M [ 1 - b - ( 1 + \delta ) ( 1 - b ) ( 1 - \beta ) - ( 1 - a ) ( 1 - \beta ) ] } { ( \beta p _ { z x } + 1 ) H ( \delta , \varphi ) - [ ( 1 - \beta ) p _ { z x } + 1 ] F ( \delta , \varphi ) }$$ $ | (18) |

| $ M _ { y } = \frac { M \{ ( 1 + \delta ) ( 1 - b ) \beta - ( 1 - a ) ( 1 - \beta ) \} } { ( \beta p _ { z x } + 1 ) H ( \delta , \varphi ) - [ p _ { z x } ( 1 - \beta ) + 1 ] F ( \delta , \varphi ) } $ | (19) |

| $U _ { \text {unole} } = [ \frac { \varphi ( 1 - \beta ) } { \beta } ] ^ { \frac { ( 1 - \beta ) \gamma } { 1 - 2 \gamma } } ( \frac { \beta \gamma } { 1 - a } ) ^ { \frac { \gamma } { 1 - 2 \gamma } } [ ( 1 - \gamma ) ( 1 - c ) ] ^ { \frac { 1 - \gamma } { 1 - 2 \gamma } }$ | (20) |

3.BC间道路通畅度系数φ对劳动力资源再配置的分析

关于乡村B和城市C区域间的道路通畅度系数φ对城乡三部门劳动力要素流动的影响证明如下:

| $ \frac { \partial M _ { y } } { \partial \varphi } = - M \{ ( 1 + \delta ) ( 1 - b ) \beta - ( 1 - a ) ( 1 - \beta ) \} [ \frac { 1 } { ( \beta p _ { z x } + 1 ) H ( \delta , \varphi ) - [ p _ { z x } ( 1 - \beta ) + 1 ] {F ( \delta , \varphi )} } ] \\ \frac { \partial \{ ( \beta p _ { z x } + 1 ) H ( \delta , \varphi ) - [ p _ { z x } ( 1 - \beta ) + 1 ] {F ( \delta , \varphi )} \} } { \partial \varphi } $ | (21) |

其中:

| $\left. \begin{array} { l } { \frac { \partial \{ ( \beta p _ { z x } + 1 ) H ( \delta , \varphi ) - [ p _ { z x } ( 1 - \beta ) + 1 ] {F ( \delta , \varphi )} \} } { \partial \varphi } = \{ \frac { \partial p _ { z x } } { \partial \varphi } [ \beta H ( \delta , \varphi ) } \\ { - ( 1 - \beta ) {F ( \delta , \varphi )} ] + ( \beta p _ { z x } + 1 ) \frac { \partial H ( \delta , \varphi ) } { \partial \varphi } - [ p _ { z x } ( 1 - \beta ) + 1 ] \frac { \partial {F ( \delta , \varphi )} } { \partial \varphi } \} } \end{array} \right.$ | (22) |

此时设

| $ \frac { \partial p _ { z x } } { \partial \varphi } [ \beta H ( \delta , \varphi ) - ( 1 - \beta ) {F ( \delta , \varphi )} ] = 0 $ | (23) |

| $( \beta p _ { z x } + 1 ) \frac { \partial H ( \delta , \varphi ) } { \partial \varphi } - [ p _ { z x } ( 1 - \beta ) + 1 ] \frac { \partial {F ( \delta , \varphi )} } { \partial \varphi } > 0$ | (24) |

上式(23)和(24)表明(22)式大于零成立,此时aMy/aφ < 0成立。又因为Mx和My成正比例变化关系,故aMx/aφ < 0同样成立。因为Mz=M-Mx-My,可以验证,aMz/aφ>0成立。上述公式表明,B和城市C区域间的道路越通畅,越能改变城乡三部门劳动力资源的再配置,此时如果在BC区域间建设现代化公路,能够显著促使通畅度系数φ增大,这不仅有利于转移闭塞乡村区域B的过剩劳动力,而且能刺激乡村区域A农户转移进城兼业从事非农制造业生产。对此,我们的解释是:(1)0 < r < 0.5 ①表明对城市最终品制造业而言,相同单位的要素投入,劳动要素投入对城市非农制造业的产量贡献份额高于农产品原材料,此时城市区域C劳动力要素需求旺盛,而BC间建设现代化的城乡公路,能够显著提高区域间顺畅度系数φ,促使C区域过剩劳动力转移至城市务工,而区域B农户也可能竞相进城进行兼业生产,这与下文中0 < r < 0.5满足时产生的收入或福利效果呼应;(2)当0.5 < β < 1也同时满足时,表明城市非农最终品单位产量贡献份额中,来自交通便利区域A的农产品原材料贡献份额更大,这意味着乡村B因交通闭塞而限制了农产品向城市区域C的输出交易规模,导致其农产品卷入整个经济社会的分工程度受限,但正如0 < r < 0.5潜在的经济含义一样,城市区域C将更偏向于需求更多交通相对发达的乡村A区域农产品,而对区域B需求的更多是过剩的农村劳动力。此时,BC间的乡村公路建设,将有助于城市区域C将乡村A和B全部深度纳入到生产和交易的完整城乡分工体系中。

① 根据微观经济学原理,生产函数中的r值为农产品要素投入对最终品产量的贡献份额,用要素产量弹性公式表示为:Y=ex=MPx/APx,其中MPx和APx分别表示农产品要素投入的边际产量和平均产量。

上述分析表明,就近城市发展越繁荣,劳动力需求越旺盛时,乡村公路体系的完善,越有利于促进交通闭塞、经济落后乡村区域的过剩劳动力向附近城市转移,这反过来又能进一步推动城市人口规模扩张,以此将整个经济体系内所有的区域生产部门都纳入到一个由附近城镇带动的生产和交易的大分工结构体系中,从而实现分工体系内所有区域人均真实收入的趋同化,这与下文中的分析结论呼应。

4.BC间道路通畅度系数φ对人均真实收入的影响分析

我们将当前分工结构状态下整个经济社会的最大化人均真实收入对道路通畅度系数φ一阶求导,可得:

| $ \frac { \partial U _ { \text {whole} } } { \partial \varphi } = \frac { ( 1 - \beta ) \chi } { 1 - 2 \gamma } \varphi ^ { \frac { ( 1 - \beta ) \gamma } { 1 - 2 \gamma } - 1 } ( \frac { 1 - \beta } { \beta } ) ^ { \frac { ( 1 - \beta ) \gamma } { 1 - 2 \gamma } } ( \frac { \beta \gamma } { 1 - a } ) ^ { \frac { \gamma } { 1 - 2 \gamma } } [ ( 1 - \gamma ) ( 1 - c ) ] ^ { \frac { 1 - \gamma } { 1 - 2 \gamma } } $ | (25) |

上式表明,当0 < r < 0.5时,aUwhole/aφ>0;当0.5 < r < 1时,aUwhole/aφ < 0 ②,这表明乡村B和城市C区域间的道路通畅度对整个分工结构中人均真实收入的影响与最终品生产中农产品原料要素对最终品产量的贡献份额有关。当农产品原料要素对最终品产量的贡献份额低于50%时,乡村B和城市C区域间的道路越通畅,越有利增进整个城乡一体化分工背景下经济社会的人均真实收入,但高于50%时,则对整个经济社会的人均真实收入产生了负影响。本文的解释是:(1)农产品原料要素对最终品产量的贡献份额低于50%,也就意味着相同单位的要素投入,劳动要素投入带来的最终品产量的贡献份额更大,此时城市制造业的繁荣增长对外来劳动力的需求更大,当交通闭塞乡村区域B和城市C区域间的道路越通畅,越有利于促进乡村区域B农村剩余劳动力实现转移,而城市C需求有限的农产品原材料则主要由市场竞争比较优势明显的乡村A提供,也即意味着当城市区域C和乡村区域B实现了吸收和输出劳动力的转换时,整个经济社会包括乡村区域A均实现了帕累托改进;(2)当农产品原料对最终品产量的贡献份额高于50%时,也就意味着相同单位的要素投入,农产品要素投入带来的最终品产量的贡献份额更大,此时如果乡村B和城市C区域间的道路越通畅,B区域农产品等原材料越容易运送至城市区域C,但是城市区域C最终品行业的生产,因劳动力要素需求相对有限,并不能对乡村剩余劳动力转移形成有效激励机制,劳动力要素流动机制受阻,城市区域C的最终品制造业无法扩大再生产规模,反而可能出现农产品等原料积压问题,此时生产和交易的完全分工机制可能受阻,整个经济社会的人均真实收入和社会福利就因为乡村B和城市C区域间的道路通畅度提高反而降低。

② 就我国当前经济形势看,城市非农就业部门的劳动力需求仍然十分旺盛,我国的城市化(尤其是户籍城市化)刚过半,尚未完成,再加上我国劳动力市场一直存在的劳动力禀赋优势,因此0 < r < 0.5条件下的经济状态更适合当前我国目前的经济发展国情,下文将集中分析满足这一条件的经济状态;同时Uwhole也代表着农村区域融入到整个城乡分工网络体系后高度城乡一体化的人均真实收入。

上述分析表明,城乡区域间的道路通畅度对整个城乡分工结构体系内的人均真实收入的影响与城市最终品制造业的劳动力需求状况有关,这表明当我国城市快速发展时,城乡区域间的道路越通畅,越有利提高包括相对富足乡村A和贫困乡村B在内的整个经济社会的人均真实收入。

故综上所述①,我们提出如下命题:

① 本文的理论模型是包括一个城镇和其两个附属乡村的三部门城乡分工的局部均衡模型,其边界和有限性表述如下:其一,三部门间内部交易的地理距离必须维持在一定数值范围内,否则跨区域部门间因地理距离的增大带来交易成本的大幅增加,将无法得出乡村公路体系建设促进乡村包容性经济增长的理论命题;其二,城镇最终品制造业繁荣发展带来乡村劳动力就近转移就业,是导致“要想富,先修路”的必要条件,所以,中小城市以最终品制造业繁荣发展为主要特征的城镇化和工业化繁荣发展,对修路促使包容性经济增长的重要性不言而喻;其三,此局部均衡模型可以在产品和要素竞争性市场的潜在假设下以推广到全局区域来进行一般均衡分析,但若要得到更一般化的理论命题,可能会涉及到更多附加约束条件。在此,感谢匿名审稿专家的建议。

理论命题:当就近所属的城市人口规模扩张需求旺盛时,完善乡村公路体系建设,有利于在促进城乡区域间经济增长差距收敛的同时推动乡村整体以间接效用表示的人均真实收入水平的提高,以此实现乡村经济发展的包容性增长。

四、计量模型、数据和指标说明本文在借鉴张勋、万广华(2016)的包容性经济增长的计量实证研究框架的基础上,首先构建乡村公路建设人均总里程促进乡村经济发展的实证模型,如下所示:

| $ lnRpergdp_ { i t } = \partial _ { 0 } + \partial _ { 1 } D _ { i t } + \sum _ { j = 1 } \beta _ { j t } X _ { j t } + \lambda _ { t } + \mu _ { i } + \xi _ { i t } $ | (26) |

上述公式(26)主要用来预估乡村公路建设是否对乡村经济发展产生了影响,其中模型中lnRpergdpit代表i地区第t年农村人均真实GDP的对数值,表示i地区的经济发展水平,ɑ0为常数,Dit(主要为lnTfit和lnStfit)代表i地区第t年人均乡村公路建设里程数的对数值,Xjt代表一系列控制变量,λt代表时间固定效应,ui代表区域固定效应,ξit为随机扰动项。其次,我们为了考察城市因素对乡村经济发展产生的影响,构建如下模型:

| $lnRpergdp_ { i t } =\partial _ { 0 } + \partial _ { 2 } D _ { i t } + \partial _ { 3 } \text { Cityr} _ { i t } + \sum _ { j = 1 } \beta _ { j t } X _ { j t } + \lambda _ { t } + \mu _ { i } + \xi _ { i t }$ | (27) |

上述公式(27)中,进一步添加了城市变量因素Cityrit,用以捕捉城市人口规模是否和乡村公路建设同时影响乡村的经济发展。此外,经济增长的滞后效应在农村经济发展的过程中,可能也会通过乡村公路体系的完善而对农村经济效益的增长和分配产生影响,故本文进一步添加乡村经济增长的一期滞后项lnRpergdpi, t-1与人均乡村公路里程数对数值Dit的交互项Dit×lnRpergdpi, t-1到方程(27)中。同时,为了进一步捕捉乡村公路体系的完善是如何通过城市人口规模因素来影响乡村经济增长的,我们在方程(27)中进一步添加了人均乡村公路总里程数的对数值与城市人口规模变量的交互项Cityrit×Dit,模型如下示:

| $ lnRpergdp_ { i t } =\partial _ { 0 } + \partial _ { 4 } D _ { i t } + \partial _ { 5 } D _ { i t } \times { lnRpergd } p _ { i , t - 1 }+ \partial _ { 6 } \text { Cityr} _ { i t } + \partial _ { 7 } \text { Cityr } _ { i t } \times D _ { i t }\\ + \sum\limits _ { j = 1 } \beta _ { j t } X _ { j t } + \lambda _ { t } + \mu _ { i } + \xi _ { i t } $ | (28) |

上述公式(28)中的交互项变量具有独特的经济学含义,可以将乡村公路体系建设通过城市化率促进乡村经济增长的包容性效应囊括到一个统一的实证框架中去。具体来看:(1)若ɑ4和ɑ5同时为正值,这表明t-1年经济发展条件较好的乡村区域通过乡村公路体系的完善获得的经济增长收益越大,但贫困落后农村区域则受益反而较小,这也意味着富庶之地越富,贫乏之地越贫,乡村公路体系建设可能会扩大乡村间的经济发展差距。但当ɑ5为负值时,表明t-1年经济发展水平越好的乡村区域通过乡村公路体系的完善获得的经济增长收益越小,但贫困乡村区域则因乡村公路体系的完善反而受益越大,这也意味着乡村公路体系的完善可能有利于缩小乡村间的经济发展差距;(2)当ɑ6为正值且ɑ7为负值时,表明乡村公路体系的建设通过城市人口规模的协调具有反向变化机制,具体说,当城市化率越高的城市行政区划下的农村通过乡村公路体系建设获得的收益越低,反而城市化率相对较低的城市区划下的乡村通过乡村公路体系建设获得的收益越高,这表明了乡村公路体系建设通过城市人口扩张的协调机制有较好的经济效益的分配机制,以至于满足上述条件时,能够缩小乡村间的经济发展差距;(3)乡村公路体系建设通过乡村往期经济发展条件带来的分配效应ɑ5Di与乡村公路体系通过城镇人口规模带来的分配效应ɑ7Di相互比较,即可得到乡村公路建设带来的总经济增益分配效应,如果(ɑ7+ɑ5)Di < 0,则表明乡村公路体系建设有利于改善经济效益在农村地区间的分配,否则将导致乡村地区乃至整个乡村区域间的贫富分化,地区间经济增长差距趋于扩大;(4)将(28)式对Di求偏导得ɑlnRpergdpit/ɑDit=(ɑ4+ɑ5lnRpergdpi, t-1 +ɑ7Cityr)可知,乡村公路体系建设的增长效应为ɑ4+ɑ5lnRpergdpi, t-1+ɑ7Cityr,如果其值整体大于零,则表明乡村公路体系的建设有利于促进乡村经济增长并带来显著的经济增长效应。总之,如果(ɑ7+ɑ5)Di < 0和ɑ4+ ɑ5lnRpergdpi, t-1+ɑ7Cityr>0条件同时满足,表明乡村公路体系建设通过城市人口规模的扩张,有利于促进乡村经济的包容性增长,推动乡村区域间实现普遍富裕。

针对上述计量回归模型,现对不同变量指标和数据来源进行说明。首先,针对因变量农村经济发展水平,我们借鉴既有文献的一般研究惯例,以人均(指农村人口)第一产业增加值的对数值lnRpergdpit代理,同时为了验证回归结果的可信度,我们在后续的稳健性检验中进一步以乡村人均农业增加值的对数值lnRPnyzjzit来替代因变量,上述两个变量数据分别以第一产业增加值和农业增加值除以乡村总人口数并取对数形式来予以计算。其次,针对解释变量城市人口规模,我们以城市化率Cityrit来衡量,需要强调的是,城市化率被定义为年末城市人口占总人口的比重,《中国统计年鉴》只是给出了2005年及以后的城市化率数据,故本文借鉴周一星、田帅(2006)研究,利用联合国法对2000-2004年各省的人口数据进行修正,从而得到2000-2004年中国各省份的城市化率,后与各省年末常住总人口数据做运算计算出了乡村总人口数据。第三,针对核心解释变量乡村公路建设状况,我们通过梳理《中国交通年鉴》,发现其公布了按照工程技术等级分级的各省域公路里程数但没有行政等级数据(国道、省道、县道和乡道),而工程技术等级分级的公路里程数为我们的计量实证提供了突破口,通过查阅资料并借助谭清香(2003)、刘成奎、王朝才(2008)等人的研究指标选取方法,我们进一步发现按照工程技术等级分类的公路连接的区域具有显著的经济和行政地位差异性。对此,本文认为,相较于高速和一级公路,二级公路在连接主要城市的同时更有大概率跨区域连接城郊或乡村区域,以此将连接的乡村区域纳入到乡村公路网络体系进而带动乡村经济发展的可能性,所以将其补充在乡村公路指标中,以免遗漏而造成计量回归偏误,导致回归结果低估。就刘成奎、王朝才(2008)等人的研究,我们发现,他们以四级公路人均建设里程数来代理乡村公路建设状况,我们认为并不完全合理,因为县城主要是以农业经济为主导,县级市及地级以上城市则是以工业经济为主导,以此主导经济成分来看,县城区域仍然属于乡村公路体系的覆盖部分,而三级公路则是连通县及县以上城镇的一般干线公路,因此,以三级和四级公路建设里程数的加总和来代理乡村公路建设状况,可能更加合适。对此,在借鉴谭清香(2003)、刘成奎、王朝才(2008)研究的基础上,我们以人均乡村公路建设里程数来进行衡量①,其数据来源于2000-2014年的《中国交通年鉴》,此年鉴将我国公路数据按照现行的《公路工程技术标准》(JTG B01- 2014)划分为高速、一级、二级、三级、四级和等外路六项分类标准②,根据对不同等级公路的功能定位,我们主要以二级Secrit、三级Thirit和四级Fourit公路里程数据为基准,以三者加总和里程数据Stfit以及三、四级公路总和里程数据Tfit分别除以乡村人口数量并取对数后(即lnStfit和lnTfit)作为核心解释变量来进行计量分析论证③。最后,针对其他控制变量,根据康继军等(2014)研究,主要以农村人均机械总动力Pmechiit以衡量农业生产技术水平,农村人均用电量的对数值lnElectit以衡量农村农业生产生活过程中资源的使用状况,农村人均固定资产投资规模的对数值lnPinvesit以衡量农村地区物质资本投资水平,农村人均农林水事务财政支出的对数值lnPnlsswzcit以衡量政府在农村经济增长过程中的作用以及借鉴向国成、江鑫(2016)研究,添加农村人均受教育年限Reduyearit以衡量农村居民的人力资本水平。上述数据主要来源于《中国统计年鉴》、《中国农村统计年鉴》及《中国教育统计年鉴》,同时针对lnPinvesit数据指标,以各省份固定资产价格指数为基准去除价格因素影响,其余涉及到货币衡量的指标变量均以各省份居民消费价格指数进行消除通货膨胀因素处理 ①。

① 如果以公路密度来进行衡量乡村公路建设状况,可能会更好。但问题在于,我们无法获得乡镇区域的具体行政区划面积,而完全且精确匹配的乡村公路建设里程数据的难以获得始终是本文实证的最大困难,换句话说,我们没有更好的各县域或各地级市的乡道数据,所以起初在进行计量实证检验时,我们借鉴刘成奎、王朝才(2008)等人的研究,选用了人均乡村公路建设里程数来进行衡量。

② 高速公路主要用于连接政治、经济、文化上重要的中心城市和地区,是国家公路干线网中的骨架;一级公路主要连接重要政治、经济中心,通往重点工矿区,是国家的干线公路;二级公路主要是连接政治、经济中心或大工矿区等地的干线公路,或运输繁忙的城郊公路;三级公路沟通县及县以上城镇的一般干线公路;四级公路主要是沟通县、乡、村等的支线公路;等外路则指等级以外通行能力极低的砂石、土路等。

③ 我们无法获得精确到县域行政区划内具体行政分级的乡村公路建设里程数据(乡道),因为交通运输部涉及到地级市及县域的城乡公路行政分级数据并未公开,同时我们对所有省份的统计年鉴进行梳理,发现只有个别省份(山西、河南、湖南、江西、云南、江西)统计年鉴公布了下属各地级市的以工程技术分级的城乡公路统计数据,但统计口径不一致且数据缺失值较多,不宜使用。

① 限于篇幅,相关变量的数据描述性统计表省略,读者如需,可以向笔者邮件索取。

五、计量实证分析 (一) 基准计量回归检验为了验证上文结论命题,我们运用固定效应FE回归方法,分别以lnTf和lnStf为核心解释变量,先对方程(26)式进行计量回归,得到模型(1)和(2),然后对方程(27)式进行计量回归,得到模型(3)和(4),最后对方程(28)式进行计量回归,得到模型(5)和(6)。同时,下表汇报了F和Hausman检验结果,结果表明运用固定效应回归方法最为合适,限于篇幅,混合OLS回归和随机效应RE回归模型结果省略,具体计量回归结果如下表 1所示:

| 表 1 乡村公路建设里程与乡村经济包容 |

对上述计量回归结果,我们做如下解析:(1)根据模型(1)和(2)之核心解释变量lnTf和lnStf的系数均为正值可知,乡村公路体系建设能够显著促进乡村经济增长,但是将代表城市人口规模扩张的城市化率引入到模型中后,由模型(3)和(4)的上述两变量的系数可知,其统计学意义不但不显著而且两模型系数正负性刚好相反,这表明城市人口规模明显干扰了乡村公路体系建设对乡村经济增长的影响方向和程度,因此有必要继续添加城市化率与乡村公路体系建设及与乡村经济增长滞后一期变量的交互项,如模型(5)和(6)所示,上述两个核心解释变量的系数在模型(5)和(6)中分别在1%的显著性水平下显著为正值,而且系数值相比前四个模型而言扩大;(2)再从模型(5)和(6)中的乡村人均真实GDP一阶滞后项lnRpergdpi, t-1分别与三四级公路里程lnTf及二三四级公路里程lnStf的交互项系数可知,其均为正值,表明上期经济发展水平越好的农村地区,通过乡村公路体系建设获得的经济增益越大,而经济发展条件越差的农村区域通过乡村公路体系的完善获得的经济增益越小,但是其弹性意义上的系数值非常小,分别为4.15×10-4和4.24×10-4,这意味着乡村公路体系的完善,虽然有促使农村地区“富者越富、贫者越贫”的变化趋势,但是这种影响力度较小,但是如果再考虑到城市人口规模变化的协调机制效应,这种分配效应的变化趋势会被抵消掉,这将在第三条中分析。同时,再看乡村公路体系建设带动乡村经济发展的增长效应,其由偏导数ɑlnRpergdpit/ɑlnTf =(ɑ5+ɑ6lnRpergdpi, t-1+ɑ8Cityr)或者ɑlnRpergdpit/ɑlnStf=(ɑ5+ɑ6ln Rpergdpi, t-1+ ɑ8Cityr)来表征,根据上述计量回归结果可知ɑ5和ɑ6分别为0.1344或0.171,并将上述经济增长效应偏导公式带入相应具体数值,可以看到各个省份相应年份中,多数总体经济增长效应大于零。因此,我们有理由认为乡村公路体系建设能够带来乡村区域的经济增长效应,并且后续会看到,如果考虑到内生性问题的干扰并予以处理,这种经济增长效应越发明显;(3)由后四列模型可知,代表城市人口规模扩张的城市化率Cityr指标在1%的显著性水平下始终显著为正值,同时城市化率与乡村公路建设里程数对数值的交互项lnTf×City或lnStf×City的系数在1%的显著性水平下为负值,这表明城市化率越高的城市行政区域,其附属乡村区域通过乡村公路体系的完善获得的经济增益越小,而城市化率越低的城市地区通过城乡公路网络的完善获得的经济增益反而越大,这表明经济发展落后的城市行政区域,完善乡村公路体系更有利于将落后的乡村区域纳入到一个由其行政城市主导城乡分工网络体系中,从而促进了经济增长分配效应的改善。同时,再看相应的乡村公路体系通过城市人口规模扩张对乡村经济增长推动的经济增长效应,如同上述第二条分析的经济增长效应,可知乡村公路体系的完善,能够通过城市人口规模扩张的渠道来显著推动乡村经济增长;(4)再看乡村经济一阶滞后项与城市化率二者通过城乡公路网络建设导致的经济增长分配效应比较,模型(5)中,lnTf×lnRpergdpi, t-1的系数4.15×10-4要远小于lnTf×lnCity的系数绝对值0.0027,模型(6)中也同样如此,这表明由乡村公路体系建设引致的经济增长效益分配差距扩大效应要远低于由城市人口规模扩张提升通过乡村公路体系建设引致的分配差距缩小效应,也即是证明了(ɑ7+ɑ5)Di < 0存在。所以,综合二者经济增长效益分配机制效应的比较,完善乡村公路体系,通过城市人口规模的扩张有利于改善乡村间经济的发展差距。

上述计量论证结果,证明了上文的理论命题结论。同时,也应该看到,如果没有人口城市化的显著提升,仅扩张乡村公路建设网络,虽然能够带来显著的经济增长效应,但会拉大乡村间的经济发展差距,导致广大乡村区域“富庶之地越富,贫乏之地越贫”之困境,这应该引起我们的足够重视。此外,上述计量回归结果,可能受到内生性问题的干扰而导致论证结果有偏,故下文将寻找外生工具变量并以二阶段最小二乘法(2SLS)来处理内生性问题。

(二) 内生性问题处理本文中核心解释变量为人均乡村公路建设总里程lnTf(或者lnStf),根据工具变量选择原则,同时借鉴丁如曦、倪鹏飞(2017)及刘修岩等(2017)工具变量选取及其交互项的运用方法,我们引入各省份省会城市到最近的全国层面经济中心城市(北京、上海、广州和深圳)的最短地理空间距离与各省份省会城市年平均气温的交互项(Geokilometers× Temperature)作为城市行政区划下人均乡村公路建设总里程的外生工具变量,其中为避免缺失值出现,我们设定北京、上海和广州分别到本城市的距离为1km(而非0)。如此选择的原因如下:(1)各省会城市到四大中心城市的地理空间距离是不受时间和经济发展等因素限制的外生变量,而各省份省会城市往往对本省份区域内其他城市或地区具有较强的经济和政治辐射力,当各省会城市离上述四大中心城市的距离越近时,省会城市所在省份城乡区域融入到上述中心城市带动的经济辐射圈的需求越强烈,城乡基础设施建设的外部性激励就越大,此时各地区乡村公路体系建设的需求可能就越强烈,乡村公路建设的总里程可能就越长;(2)我国主要位于亚热带和温带气候区间地带,总体年均气温(无酷热和酷寒等极端天气)有利于基础设施建设和发展农业生产,所以各省份地区年平均气温越高,天气条件越有利建设乡村公路;(3)地理空间距离与年均气温的交互项表明,距离上述四大中心城市的地理空间距离越短且年均气温越高,越有利于构建完善的乡村公路体系,由此可知二者的乘积项应该是比各自单独作为“人均乡村公路里程数”的工具变量的一个更好工具变量。当然,上述工具变量是否选取合理,下文将对此进行检验。

上述各省会城市到北、上、广、深四大中心城市的最短地理空间距离,以百度地图进行测量,取两地区间最短直线距离表示。关于各省份年末平均气温以各省会城市的年均气温来代理,数据来源于《中国气象年鉴》。同时,需要强调的是:首先,针对核心内生解释变量人均乡村公路里程数的对数值lnTf(或者lnStf),我们以地理空间距离与相应年均气温的乘积项(Geokilometers×Temperature)来作为工具变量;其次,针对农村经济增长一阶滞后与人均乡村公路里程数对数的交互项,我们以前述的工具变量(Geokilometers×Temperature)及地理空间距离(Geokilometers)分别与lnRpergdpi, t-1做乘积处理,以此两个乘积项变量作为其外生工具变量;第三,针对城市化率与人均乡村公路里程数对数值指标的交互项,我们也同样以前述的工具变量(Geokilometers×Temperature)及地理空间距离(Geokilometers)分别与城市化率Cityr做交乘处理,以此两个交互项变量作为其外生工具变量。

对此,首先,我们以三和四级人均乡村公路里程数的对数值lnTf作为核心解释变量,在添加之前所有控制变量的基础上,添加农村经济增长一阶滞后与人均乡村公路里程数指标的交互项lnTf×lnRpergdpi, t-1,以固定效应FE方法为基准,进行二阶段最小二乘法回归,得到模型(1);同时,在模型(1)的基础上添加城市化率选项得到模型(2);第三,在模型(1)的基础上,添加城市化率与人均乡村公路里程数指标的交互项,得到模型(3);最后,以二、三和四级人均公路总里程数的对数值lnStf作为核心解释变量,重复上述计量回归过程,得到模型(4)、(5)和(6)。具体的计量回归结果如下表 2所示。

| 表 2 工具变量法回归(2SLS) |

当然,在使用工具变量法进行二阶段最小二乘法回归时,首先必须对工具变量的有效性进行系列检验。下表 2中倒数3-5行汇报了关于工具变量有效性的系列检验结果。不可识别检验所得出的Anderson canon. corr. LM统计量相伴概率P值均远小于10%,表明需拒绝工具变量不可识别的原假设,认为工具变量与内生解释变量相关。同时,比较弱工具变量检验Cragg-Donald Wald F Statistic统计量与10%最大相对偏差临界值的大小,此时模型(3)和(6)的值分别为14.72和14.55,均显著大于10%相对偏差下的临界值6.61,所以均拒绝弱工具变量的原假设。此外,过度识别检验得到的Sargan值和伴随概率均表明不存在过度识别问题,认为工具变量是严格外生的。总之,经过一系列计量工具变量的有效性检验,我们有理由认为选取的工具变量有效。

针对表格2中主要解释变量的系数值,我们主要看模型(3)和(6),发现:(1)通过与基准回归模型中的系数进行比较,发现如果忽略了内生性问题的干扰,相关弹性系数值估计偏小,但基础设施投资拉动经济增长的作用较大,在考虑内生性问题后,可以得到更准确的反映,尤其是a5分别扩大为0.533和0.460,这表明乡村公路体系建设带来的乡村经济增长效应更为明显;(2)由相关弹性系数值可知,其显著性都符合统计学意义要求,且和基准计量回归中的逻辑解释一致,都表明乡村公路体系的完善能够通过城市人口规模扩张的协调带来经济收益的增长效应和差距趋于收敛的分配效应,因篇幅所限,这里不再赘述。

(三) 稳健性检验上述计量回归结果是否稳健可信,需要进行一系列检验。对此,我们主要从以下几步来进行稳健性检验:首先,以乡村人均农业增加值的对数lnRPnyzjzit来替代初始因变量lnRpergdpit,以二、三和四级人均公路总里程数的对数值lnStfit作为核心解释变量,对计量公式(28)进行固定效应FE方法回归,得到回归结果(1);其次,在模型(1)的基础上,以四级人均公路建设总里程数的对数lnFour为核心解释变量,再对计量公式(28)进行固定效应FE方法回归,得到回归结果(2);第三,在回归结果(1)的基础上进一步以已有的外生工具变量进行二阶段最小二乘法回归,得到回归结果(3);第四,为缓解反向因果关系带来的内生性问题干扰,根据洪正等(2014)研究,我们对人均公路总里程数的对数值lnStfit取一阶滞后项作为解释变量,并以其与相应变量交乘,产生相应的滞后交互项,然后对计量公式(28)进行回归,得到回归结果(4);最后,鉴于解释变量中存在因变量的一阶滞后变量lnRpergdpi, t-1变量,本文引入系统广义矩估计法(System GMM)进行计量回归,得到回归结果(5)。稳健性检验结果如下表 3所示:

| 表 3 稳健性检验 |

上述稳健性检验结果展示的相关系数,不仅在统计学意义上显著,而且各个变量系数值与我们基准回归和工具变量法回归模型中的变量系数的潜在经济含义基本一致,这再次表明变量选择偏差问题并不影响本文前述论证的命题结论,同时无论是遗漏变量还是反向因果关系问题导致的内生性问题都不对命题结论产生根本性影响。但限于篇幅,本文并不详述。

(四) 乡村公路等级异质性分析既有研究表明,交通基础设施导致的经济行为变化具有显著的地理差异性特征(郑腾飞、赵玉奇,2019)。对此,根据我国现行的《公路工程技术标准》(JTG B01- 2014),公路按使用任务、功能和适应的交通量分为高速公路、一级公路、二级公路、三级公路、四级公路五个等级。不同等级公路所连接目的地的经济和政治地位不同,据此本文意义上的乡村公路网络体系主要指的是二、三和四级公路,正如前文实证中人均乡村公路建设总里程数指标展示的那样,主要分别以三和四级以及二、三和四级公路里程数之和来衡量乡村公路建设体系,但是这样的数据连加计算方法,可能无法明确乡村公路等级内部差距对乡村经济包容性增长产生影响的差异性。理论上讲,不同地区城市化发展水平不同,乡村各级公路体系建设水平也将存在差异,故我们将分别考察乡村不同等级公路对乡村经济发展的增长和分配效应。具体来看,首先,分别以二级、三级和四级人均公路总里程数的对数值作为核心解释变量,以固定效应模型进行回归,得到表 4的前三列回归结果,后将三者统一纳入到计量方程(28)的分析框架中,以同样的回归方法,得到模型(4)。具体的计量回归结果图上表 4所示。

| 表 4 乡村公路等级的异质性影响分析 |

从表格4中回归结果可知:首先,在模型(1)和(3)中,根据lnSecr、lnFour及其各自相应交互项系数可知,乡村二级公路和四级公路建设均能显著促进乡村经济增长,同时通过城市化发展的协调机制带来显著的经济增长效益差异趋于缩小的配置效应,同时分别由各自系数值大小进一步可知,乡村二级公路建设带来的经济增长效应和增益分配效应(可以统称为包容性经济增长效应)均大于乡村四级公路建设之效应,这在模型(4)中也可看出;其次,由模型(2)和(4)中的乡村三级公路指标lnThir系数可知,乡村三级公路建设可能并不有利于促进城市行政区划下局部不同的乡村地区实现包容性经济增长,但由不同等级公路网变量指标的系数值可发现,三级公路网对局部农村经济增长的负向作用被乡村二和四级公路建设所带来的较大的总包容性经济增长效应所抵消。我们对此的解释是:(1)乡村三级公路的主体功能是在中、小城市(主要是县级市及县城)之间起到连通和中介的枢纽作用,但由当地从属城市在其所属行政城乡辖区内主导的城乡分工网络体系来说,三级公路具有瓦解此分工网络的倾向,导致广大乡村区域中相对富裕的区域更意愿通过乡村三级公路网络体系融入到市场更广阔、经济效益更大化、发展潜力更大的临近外县市区域分工体系中,而落后乡村区域因自身资源禀赋所限则只能局限于被迫融入到由其行政区划城镇主导的当地局部小规模的城乡分工网络体系中,结果是“富庶之地越富,贫乏之地越贫”;(2)同时,正因为本地就近从属城市的经济发展水平较低,对本辖区内较富有乡村区域缺乏足够强度的经济容纳能力,导致相对富有的乡村区域就近通过三级公路选择融入其他更高水平产业生产和市场交易的其他临近城市带动的城乡分工网络体系中,所以城市化水平越高的地区通过乡村三级公路的建设获得的经济增益越大,而越低城市则增益越小;(3)尽管这类三级公路建设对全国整个城乡生产和交易分工大网络体系来说是一种资源优化配置的进步状态,但对局部城乡区域而言,这可能有小幅度加剧局部乡村与乡村之间的经济增长贫富差距的分化态势,但是,因为二级和四级公路体系建设的存在,能够有效抵消掉三级公路体系建设利于全国整体而不利于局部乡村区域经济增长和分配的包容性经济增长效应的负面影响,所以整个乡村公路体系在整体上是有利于通过城市规模扩张来改善乡村经济效益的增长和分配效应的。

六、结论及政策含义本文在超边际分工经济学理论框架下,构建了“一城vs两村”的三部门城乡分工理论模型,分析认为,乡村公路建设有利于提升整个城乡分工结构体系内的交易效率,能够将落后乡村区域纳入到一个由其所属城市主导的完整城乡生产和交易的分工网络体系之中,此时当城市人口规模扩张需求旺盛时,构建完善的乡村公路体系,有利于在促进乡村区域间经济增长差距收敛的同时推动乡村整体以间接效用表示的人均真实收入水平的提高,以此实现乡村经济发展的包容性增长。随后,本文构建了一个统一将乡村经济增长效应和分配效应囊括在内的实证分析框架,利用面板数据,通过寻找合适的外生工具变量,并经严谨的稳健性检验,证明了上述命题。在此过程中,本文发现在乡村公路体系建设过程中,如果忽视城市化发展的协调机制,乡村公路体系的建设将导致“富庶之地越富,贫乏之地越贫”之困境。此外,在对乡村公路等级的异质性分析中发现,二级和四级公路建设对乡村的包容性经济增长具有显著的促进作用,而且前者强于后者,但三级公路则扩大了局部乡村间的经济发展差距。

对此,本文政策含义如下:其一,乡村公路体系建设要与当地城市化发展协调推进。城市化发展要有产业支撑做保证,要做大做强城镇实体经济,并持续推动当地农村转移劳动力就地就近实现城镇充分就业,进而将就近的城镇发展成为农村和其它地区转移劳动力融入的就业稳定“熔炉”,以此为前提,然后才能有效地通过完善乡村公路体系来达到实现乡村普遍富裕的目标诉求。其二,要加强城乡、乡村之间交易的互通互联机制。乡村公路体系只是深化城乡之间生产和交易分工和专业化程度的主要渠道之一,故要通过互联网、新媒体等深化城乡、乡村之间的互联互通机制,降低其内部发生市场交易和物质生产的交易成本。其三,乡村公路网络体系要差异化建设和完善。乡村二级公路是形成全国统一分工网络市场的“骨架”,要加大财政投资力度,形成更加密集的二级公路网络体系。乡村四级公路是连接县域内、乡和村之间的重要经济“脉络”,其为广大乡村区域,尤其是偏远落后乡村区域融入到其所从属城市主导的城乡一体化的分工网络体系提供了有效路径,这要中央和地方政府协同加大建设力度,使之与二、三级公路网络形成有效衔接。乡村三级公路体系虽在促进局部乡村之间经济的协调发展方面并非有利,但作为全国整体公路网络系统必要的组成“血管”,也须加大建设和完善力度。

| [] |

丁如曦、倪鹏飞, 2017, “中国经济空间的新格局:基于城市房地产视角”, 《中国工业经济》, 第 5 期, 第 94-112 页。 |

| [] |

洪正、申宇、吴玮, 2014, “高管薪酬激励会导致银行过度冒险吗?-来自中国房地产信贷市场的证据”, 《经济学(季刊)》, 第 4 期, 第 1585-1614 页。 |

| [] |

黄乾、余玲铮、魏下海, 2013, “交通基础设施能缩小城乡收入差距吗-基于中国数据的经验分析”, 《河北大学学报(哲学社会科学版)》, 第 4 期, 第 44-52 页。DOI:10.3969/j.issn.1000-6378.2013.04.008 |

| [] |

康继军、郭蒙、傅蕴英, 2014, “要想富, 先修路?-交通基础设施建设、交通运输业发展与贫困减少的实证研究”, 《经济问题探索》, 第 9 期, 第 41-46 页。DOI:10.3969/j.issn.1006-2912.2014.09.007 |

| [] |

林毅夫、蔡昉、李周, 1998, “中国经济转型时期的地区差距分析”, 《经济研究》, 第 6 期, 第 3-10 页。 |

| [] |

刘修岩、李松林、陈子扬, 2017, “多中心空间发展模式与地区收入差距”, 《中国工业经济》, 第 10 期, 第 25-43 页。 |

| [] |

刘冲、周黎安, 2014, “高速公路建设与区域经济发展:来自中国县级水平的证据”, 《经济科学》, 第 2 期, 第 55-67 页。 |

| [] |

刘晓光、张勋、方文全, 2015, “基础设施的城乡收入分配效应:基于劳动力转移的视角”, 《世界经济》, 第 3 期, 第 145-170 页。 |

| [] |

刘成奎、王朝才, 2008, “财政分权与农村公路供给-以我国省级面板数据为例”, 《财贸研究》, 第 1 期, 第 78-84 页。DOI:10.3969/j.issn.1001-6260.2008.01.013 |

| [] |

骆永民, 2010, “中国城乡基础设施差距的经济效应分析-基于空间面板计量模型”, 《中国农村经济》, 第 3 期, 第 60-72 页。 |

| [] |

罗能生、彭郁, 2016, "交通基础设施建设有助于改善城乡收入公平吗?-基于省级空间面板数据的实证检验", 《产业经济研究》, 第4页, 第100-110页。 |

| [] |

任晓红、张宗益, 2013, “交通基础设施、要素流动与城乡收入差距”, 《管理评论》, 第 2 期, 第 51-59 页。 |

| [] |

田祖海、苏曼, 2008, “公路交通运输对区域经济发展的影响分析”, 《商业研究》, 第 4 期, 第 123-125 页。DOI:10.3969/j.issn.1001-148X.2008.04.035 |

| [] |

谭清香, 2003, 《农村公路基础设施对减缓贫困的影响评估》, 中国社会科学院研究生院.

|

| [] |

万广华, 2016, 《万广华自选集》, 太原: 山西人民出版社。 |

| [] |

万广华, 2013, “城镇化与不均等:分析方法和中国案例”, 《经济研究》, 第 5 期, 第 73-86 页。 |

| [] |

王宇新, 2013, “基础设施与经济增长关系研究-基于误差修正模型的实证分析”, 《发展研究》, 第 1 期, 第 15-18 页。DOI:10.3969/j.issn.1003-0670.2013.01.004 |

| [] |

吴清华、冯中朝、何红英, 2015, “农村基础设施对农业生产率的影响:基于要素投入的视角”, 《系统工程理论与实践》, 第 12 期, 第 3164-3170 页。DOI:10.12011/1000-6788(2015)12-3164 |

| [] |

向国成、谌亭颖、钟世虎、王雄英、江鑫, 2017, “分工、均势经济与共同富裕”, 《世界经济文汇》, 第 5 期, 第 40-54 页。 |

| [] |

向国成、江鑫, 2016, “城乡教育差距与城市化之间的倒U形关系:理论及实证分析”, 《当代财经》, 第 8 期, 第 16-23 页。 |

| [] |

叶昌友、王遐见, 2013, “交通基础设施、交通运输业与区域经济增长-基于省域数据的空间面板模型研究”, 《产业经济研究》, 第 2 期, 第 40-47 页。DOI:10.3969/j.issn.1671-9301.2013.02.005 |

| [] |

杨小凯, 2003, 《新兴古典经济学与超边际分析》, 北京: 社会科学文献出版社。 |

| [] |

杨琦, 2018, “农村基础设施投资是拉动还是挤出了居民消费”, 《南方经济》, 第 2 期, 第 41-60 页。 |

| [] |

张勋、万广华, 2016, “中国的农村基础设施促进了包容性增长吗?”, 《经济研究》, 第 10 期, 第 82-96 页。 |

| [] |

赵亚明, 2012, “地区收入差距:一个超边际的分析视角”, 《经济研究(增)》, 第 6 期, 第 31-41 页。 |

| [] |

张学良, 2007, “中国交通基础设施与经济增长的区域比较分析”, 《财经研究》, 第 8 期, 第 51-63 页。DOI:10.3969/j.issn.1001-9952.2007.08.005 |

| [] |

张光南、宋冉, 2013, “中国交通对中国制造的要素投入影响研究”, 《经济研究》, 第 7 期, 第 63-75 页。 |

| [] |

周一星、田帅, 2006, “以五普数据为基础对我国分省城市化水平数据修补”, 《统计研究》, 第 1 期, 第 62-65 页。DOI:10.3969/j.issn.1002-4565.2006.01.013 |

| [] |

郑腾飞、赵玉奇, 2019, “要素市场扭曲、交通基础设施改善与企业出口”, 《南方经济》, 第 4 期, 第 23-40 页。 |

| [] |

Aschauer D. A., 1989, "Is Public Expenditure Productive?". Journal of Monetary Economics, 23(2), 177–200.

DOI:10.1016/0304-3932(89)90047-0 |

| [] |

Banerjee, A., E. Duflo and N. Qian, 2012, "On the Road: Access to Transportation Infrastructure and Economic Growth in China", NBER working paper 17897, http://www.nber.org/papers/w17897.

|

| [] |

Calderón C., Chong A., 2004, "Volume and Quality of Infrastructure and the Distribution of Income:an Empirical Investigation". Review of Income and Wealth, 50(1), 87–106.

|

| [] |

Calderón, C. and L. Servén, 2004, "The Effects of Infrastructure Development on Growth and Income Distribution", World Bank Publications, No. 270, 2004.

|

| [] |

Chandra A., Thompson E, 2000, "Does Public Infrastructure Affect Economic Activity?:Evidence from the Rural Interstate Highway System". Regional Science & Urban Economics, 30(4), 457–490.

|

| [] |

Donaldson, D., 2016, "Railroads of the Raj: Estimating the Impact of Transportation Infrastructure", NBER Working Paper 16481, http://www.nber.org/papers/w16487.

|

| [] |

Duranton G., M. A., 2012, "Turner Urban Growth and Transportation". Review of Economic Studies, 79(4), 1407–1440.

|

| [] |

Demurger S., 2001, "Infrastructure Development and Economic Growth:An Explanation for Regional Disparities in China?". Journal of Comparative Economics, 29(1), 95–117.

DOI:10.1006/jcec.2000.1693 |

| [] |

Easterly W., Rebelo S., 1993, "Fiscal Policy and Economic Growth". Journal of Monetary Economics, 32(3), 417–458.

DOI:10.1016/0304-3932(93)90025-B |

| [] |

Fan S., Zhang X., 2004, "Infrastructure and Regional Economic Development in Rural China". China Economic Review, 15(2), 203–214.

|

| [] |

Gramlich E. M., 1994, "Infrastructure Investment:A Review Essay". Journal of Economic Literature, 46(5), 1176–1196.

|

| [] |

Jacoby H. G., B, 2009, "Minten On Measuring the Benefits of Lower Transport Costs". Journal of Development Economics, 89(1), 28–38.

|