2. College of Business and Economics, University of Guelph;

3. Ted Rogers School of Management, Ryerson University

2. ;

3.

改革开放以来,我国农村人口大量向城市转移,农村劳动力成为促进中国经济增长的重要引擎。然而,由于受户口制度、城乡二元分割制度的阻碍以及在城市养育子女的经济负担较高,绝大多数农民工将子女留在家中并委托父母或亲戚朋友照顾子女。这些孩子被称为“留守儿童”。据估计,超过6100万名17岁以下的儿童被列为中国留守儿童,占所有农村儿童数量的38%,占所有儿童数量的22%①(中华全国妇女联合会研究小组,2013年)。这个庞大群体的生存和成长状况,对于今后几十年中国的社会、政治、经济状况,有着直接和深远的影响(谭深,2011)。

① 数据来源于全国妇联课题组2013年发布的《全国农村留守儿童、城乡流动儿童状况研究报告》,该报告是根据中国2010年第六次人口普查资料样本数据,推算出全国农村留守人数是6102.55万,与2005年全国1%抽样调查估算数据相比,五年间全国农村留守儿童增加约242万。

留守儿童受到社会的广泛关注,也成为研究的焦点。现有研究大多采用调查问卷的方法检验父母外出务工对儿童身心发展的影响,得出的结论并不完全一致。部分研究倾向于认为父母外出对留守儿童的学习、健康、心理产生了显著的负面影响。例如,Zhao et al.(2013)利用来自青海和宁夏自治区的调查数据发现父母外出务工会导致孩子数学学习成绩降低,特别是母亲外出比父亲外出对孩子成绩的负面影响更显著。田旭等(2017)利用中国健康与营养调查数据进行研究,结果显示父亲外出和父母均外出会显著恶化儿童的营养状况。虽然父母外出对留守儿童发展存在负面影响似乎更符合理论的假设,但相当多的调查结果也显示,农村留守儿童与非留守儿童在各项指标上并不存在显著差别。赵景欣等(2010)在河南农村的调查研究表明农村留守儿童群体的抑郁和反社会行为水平并没有显著高于非留守儿童。Zhou et al.(2015)从10个省份的141, 000名儿童的综合调查数据集中分析了与健康,营养和教育有关的9个指标。结果发现所有指标在留守儿童和非留守儿童两个组间没有显著差异。孙文凯、王乙杰(2016)检验了父母外出务工对留守儿童自评健康的影响,结果表明父母外出务工对留守儿童自评健康总体上并没有显著影响。谭深(2011)对国内有关留守儿童的研究进行综述和总结,得出的结论是农村留守儿童的大多数是正常的, 与父母没有外出的儿童没有显著的区别, 他们不是“问题儿童”。这些不一致的研究结论表明留守儿童问题非常复杂,有必要利用新的方法,从新的视角检验父母外出对儿童个人发展的影响以及潜在的社会影响。

近年来,利用实验经济学方法对个体社会偏好进行研究在经济学、社会学、公共政策等领域广泛应用。社会偏好(social preference),如利他主义、平等主义、合作、信任,是个体“非认知技能”的关键组成部分,很大程度上取决于一个人的生活经历,对个人和社会都有深远的影响(Cunha and Heckman, 2007;Carneiro and Heckman, 2003;Heckman and Kautz, 2012)。在社会偏好中,个人信任是一个非常重要的维度,信任是人们合作的基础,是建立社会秩序的主要工具之一。在实验经济学领域,已有研究检验了年龄、家庭背景等因素对儿童信任水平的影响。例如,Sutter and Kocher(2007)的实验研究比较了不同年龄的儿童在信任行为上的差异, 他们发现随着年龄的增长,儿童对他人的信任水平也随之提高。Cameron et al.(2013)通过实验方法检验中国独生子女政策对儿童社会偏好的影响,结果显示独生子女政策导致个体更低的信任度和可信任度。

一个值得关注的问题是与非留守儿童相比,留守儿童对他人的信任水平以及可信任度是更高,还是更低?从理论上来看,得到父母更多关注的儿童,一方面,由于诉求会得到回应,因而会有更高的安全感、自信心和竞争力(Cameron et al., 2013),这有可能促使他们产生更多的对他人的信任。另一方面,父母过多的关注也可能导致儿童以自我为中心,减少与同伴的互动和合作(Cameron et al., 2013),从而可能体现出更低的信任水平。信任水平会随着个体接触到的人的数量的增多而提升(Kail and Cavanaugh, 2004),由于父母缺失,留守儿童不得不与亲戚、老师、同学等更多的人进行互动,这可能会带来信任水平的提升。来自调查研究的结果也显示, 留守儿童一般有较强的生活自理能力,一部分留守儿童还表现出一定的亲社会行为(谭深,2011)。

现有文献尚没有对父母外出务工对儿童信任水平有何影响给出明确的答案。为了对这一问题进行回答,本文借鉴经典的儿童信任行为实验,在位于我国贵州省的两所小学展开实验研究。我们的样本来自四个人群:父母双方外出务工的农村儿童,父母一方外出务工的农村儿童,农村非留守儿童和城市儿童。通过行为实验数据,本文探讨两个家庭背景特征——“父母是否外出务工”和“农村/城市地位”如何影响儿童的信任度(trust)和可信任度(trustworthiness)。

相当多的已有研究揭示信任水平决定了一个社会制度运行的有效性以及经济绩效(La Porta et al., 1997;Putnam,1995)。探究父母外出务工对儿童时期信任水平的影响,对于理解代际不平等传递、城乡人口之间的关系、信任水平发展的影响因素等问题至关重要。本文发现相同年龄组的城市儿童比农村儿童有更低的信任水平以及更低的可信任度,但农村留守儿童和非留守儿童在两个指标上均不存在显著差异。本文在理论和实践上的意义体现在以下几个方面:第一,从行为经济理论方面,本文的研究有助于增进对信任行为的理解。已有文献显示信任水平随着个体年龄的增长而提高,本文发现父母的缺失并不影响儿童信任行为的发展情况,城乡不同的社会结构则有显著影响,这意味着如何与社会其他人互动是信任发展的一个重要因素;第二,在实践上,本文结论能为保障儿童权利、构建和谐社会等相关政策制定提供行为依据。城乡儿童在信任行为发展上存在差异,这意味着当这两个群体在未来共同的社会网络中发生互动时,有可能产生矛盾和冲突,相关政策应考虑如何化解和应对城乡人口之间的潜在矛盾。据我们所知,在现有文献中,本文是对农村及留守儿童信任行为实验研究的首次探索。

本文的结构包括四个部分,第二部分介绍实验设计,第三部分是实验结果的分析,最后是结论。

二、实验设计本文采用了Berg et al.(1995)提出的信任博弈实验来度量个体的信任度和被信任度。在这个实验中,两个被试分别扮演委托人(trustor)和代理人(trustee)的角色,也就是投资人和被投资人。实验包括以下步骤:第一,委托人得到一笔初始禀赋,总额为X元;第二,委托人决定将多少资金投资给代理人,例如,委托人选择投资Y元(0≤Y≤X)给代理人;第三,该笔投资额自动变成原来的n倍,即代理人得到nY元(n>1);第四,代理人选择在nY中返还Z元(0≤Z≤nY)给委托人。最终,委托人的收益是X-Y+Z, 代理人的收益是nY-Z。在这个一次性的博弈中,X代表了委托人对代理人信任程度的高低,Z则度量了代理人对委托人互惠程度的高低,也就是被信任的水平。Berg et al.(1995)提出的实验框架在实验经济学文献中得到了广泛的应用。

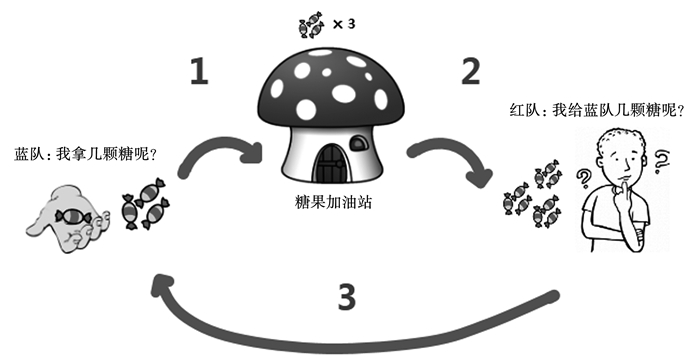

在以儿童为被试的实验中,实验设计的主要困难是如何让儿童理解实验的过程以及不同选择对其收益的影响。经典的信任博弈比较抽象,我们在此基础之上进行了一些改变和强化。首先,我们用棉花糖替代博弈中的金钱,每个委托人获得4颗棉花糖的初始禀赋。采用实物而不是金钱作为激励是儿童实验常见的手段,例如Harbaugh et al.(2002)有关儿童风险偏好的实验中用玩具作为激励,Fehr et al.(2008)采用的是各种小甜食。第二,棉花糖放在信封中,通过实验主持人,当场由委托人传递给代理人,双方只知道对方在本班级中,但不知道究竟是哪位同学。第三,我们用“糖果加油站”的方式向被试解释投资金额如何扩大,使被试比较直观地理解其传递的糖果经过实验主持人之后会变成原来的3倍。此外,为了防止学生数数出错,除了在信封中放置、传递棉花糖之外,学生需用纸笔记录自己传递和保留的棉花糖的数目,实验主持人将核对实际传递和记录传递的数目是否一致,以对其决策行为进行确认。

每场实验均在教室进行,一个班级的全部学生被随机平均分为两组——蓝队和红队,即委托人和代理人。每位同学得到一本游戏手册,里面介绍了实验的过程,如图 1所示。实验主持人将借助该图详细解释和演示实验过程。实验之外,我们还通过问卷收集了学生的家庭情况,如父母是否外出务工、家庭成员人数等信息。

|

图 1 实验过程示意图 |

2016年11月我们在贵州省某市的两所学校实施实验①。一所学校地处市区,2015年市区城镇居民收入为12105元;另一所学校位于该市所属的乡镇,农民人均年收入为3865元,属全省100个重点扶贫开发乡镇之一。两所学校相距约30公里,均有1000多名学生,每个年级有3-4个班。我们在两所学校三年级中各选取两个班级进行信任博弈实验,共有183名被试,剔除博弈中没有配对或数据缺失的学生3人,在有效样本中,城市小学共90人,农村小学共90人。农村学生中,父母双方均外出务工的有44人,参照已有文献对留守儿童的定义,我们将这部分学生归为农村留守儿童。根据农村/城市,以及是否留守儿童,全部被试可归为三个组,各组人数情况如表 1所示。

① 除了本文报告的实验之外,我们还实施了其他一些系列实验,参见Cadsby et al.(2019a, 2019b)。

| 表 1 被试分组 |

根据实验结果,我们统计了几个重要变量,包括委托人传递数量Y(代表信任水平);代理人返还数量Z(代表被信任度);代理人的返还率等于Z和3Y之比(代表被信任度)。全部样本及各子样本的描述性统计如表 2所示。从全部样本的情况来看,委托人初始拥有的禀赋是4个单位,传递的均值为2.58,也就是投出了超过一半的初始禀赋,代理人返还的比率均值则为35%。

| 表 2 实验结果的描述性统计 |

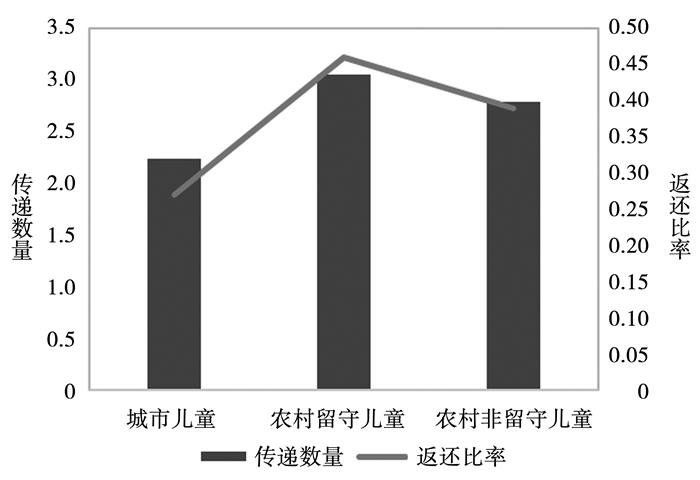

图 2更直观地显示了三组儿童在信任度(传递的数量)和返回率上的差异。我们发现,农村留守儿童比城市儿童有显著更高的信任水平(Mann-Whitney test:p=0.0086)和返还率(p=0.0368),农村留守儿童和非留守儿童在信任度和返还率这两个指标上则不存在显著差异(Mann-Whitney test:p=0.4305;p= 0.4631)。此外,如果将两类农村儿童作为一个整体,其体现出来的信任水平和返还率都显著高于城市儿童(Mann-Whitney test:p=0.006;p=0.006)。

|

图 2 三组儿童传递数量均值和返还率均值 |

为了进一步验证实验结果,我们对数据进行了回归分析。其中,对信任水平的回归分析采用有序Logit模型,因为被解释变量信任水平用传递数量来代表,是从0到4的整数;对返还率取值在0到1之间,则采用了OLS回归。模型中的解释变量包括农村留守儿童、城市儿童这两个代表儿童家庭情况的虚拟变量,此外还控制了儿童的性别(男生=1,女生=0),民族(汉族=1,少数民族=0)以及家里兄弟姐妹的数量。从表 3模型1的回归结果来看,农村留守儿童的系数显著大于零,这意味着相对于城市儿童和农村非留守儿童,农村留守儿童有着更高的信任水平;模型(2)中,城市儿童的系数在1%的水平下显著小于零,则表明城市儿童相对于农村儿童有更低的信任水平;模型(3)同时引入了城市儿童和农村留守儿童两个虚拟变量,城市儿童的系数依然显著小于零,农村留守儿童的系数却不显著。以上三个回归结果表明,农村两类儿童在信任水平上并没有显著差异,农村儿童和城市儿童的差异则是显著的。

| 表 3 信任水平(传递数量)Logit回归结果(全部样本) |

为了进一步验证农村儿童内部父母外出对其信任水平的影响,在表 3的回归模型中,我们仅考虑了农村样本。在表 3模型的基础上,我们增加了一些控制变量,包括学生是否住校和家庭的收入①, 回归结果见表 4。其中,家庭收入是从问卷中获得,用家里拥有的家用电器的数量来代替。

① 我们仅在农村儿童回归模型中引入住校和家庭收入两个控制变量。在农村,由于部分学生家庭住址远离学校,学生不得不住校。本文农村儿童样本中有约12%的学生为住校生,城市儿童则没有住校生。家庭拥有家用电器的数量是通过问卷获得,在问卷中,学生被要求勾选家庭拥有的6种家用电器(电视、电脑、手机、摩托车、电冰箱、微波炉),城市儿童样本均值为4.1,个体之间差距小;农村儿童样本均值为2.71,个体间存在一定差异。

| 表 4 信任水平(传递数量)Logit回归结果(农村儿童样本) |

在控制了性别,民族,收入等变量后,表 4模型(4)中留守儿童变量依然不显著,表明在农村儿童中,父母是否外出务工对儿童信任水平并没有影响。模型(5)和模型(6)分别用“母亲外出务工”、“父亲外出务工”代替留守儿童变量(即父母双方外出务工),这两个变量的系数都不显著。三个模型中对信任水平有显著影响的是“兄弟姐妹数量”和“住校”这两个变量。兄弟姐妹数量对信任水平有负面影响,这和Cameron et al.(2013)的结果相反,他们发现中国独生子女政策降低了个体的信任水平,结果的差异可能来源于实验被试的地域、年龄等方面都有所不同。此外,住校对农村儿童的信任水平有正面影响,其原因可能在于住校提高了个体与他人的互动,增加了信任水平。

表 5显示了被信任度,即返还比率的回归结果。虽然前文的统计研究表明,在三组不同家庭情况的儿童中,城市儿童返还比率最低,农村留守儿童返回率最高。当回归方程控制了儿童的性别、民族、兄弟姐妹的数量之后,是否在城市,以及是否是农村留守儿童对返还率均无显著影响。我们发现兄弟姐妹的数量显著负面影响信任水平,住校生则有显著更高的信任水平。这表明与家庭成员之外其他人的互动,是增进个体信任水平的重要因素。

| 表 5 被信任度(返还比率)OLS回归结果(全部样本) |

信任、公平、利他主义、合作等是个体在社会交互过程中所固有的社会偏好。理论上来看,信任和利他是社会偏好的不同维度,信任的动机包含了互惠,利他则没有互惠动机。一些研究显示,个体的信任水平和利他水平是一致的。例如,Cox(2002)设计了有互惠动机的信任实验和没有互惠动机的独裁者实验,比较了被试在两个实验中传递给对方的金额,发现二者的差异并不显著。

在信任实验之外,我们还通过一系列实验收集了儿童的利他行为①。本部分将探讨不同利他类型的儿童在信任行为上是否存在差异。Fehr et al.(2008)设计了三个实验任务,检验儿童的利他行为,并根据实验中测度的利他程度,将儿童分为平等、无私、恶意三种不同类型。

① 我们对儿童利他行为实验结果的详细讨论参见Cadsby, C. B., Song, F.and Yang, X., 2019, “Are ‘Left-behind’ Children Really Left Behind? A Lab-in-field Experiment Concerning the Impact of Rural/urban Status and Parental Migration on Children's Other-regarding Preferences”, Journal of Economic Behavior and Organization.

借鉴Fehr et al.(2008)的设计思路,我们在实验中将每两个儿童随机配成一对,每个儿童均需完成以下三个任务,在自己和对手之间分配小礼物:任务1(亲社会,Pro-social)是在“自己和对手各得1个礼物”或者“自己得1个,对手得0个”两种分配方案中进行选择,即(1,1)或者(1,0);任务2(嫉妒,Envy)是在(1,1)或者(1,2)中选择;任务3(分享,Sharing)是在(1,1)或者(2,0)中选择。每个任务分配一种小礼物,三个任务的礼物各不相同,配对的对手均随机发生变化。实验结果在全部分配实验、信任实验、问卷等全部结束后才向被试公布。

参照Fehr et al.(2008),根据被试在三个任务中的选择,每个被试可以被定义为三种类型中的一种,包括平等型(Egalitarian)、无私型(Altruistic)和恶意型(Spiteful),具体分类定义如表 6所示。在参与信任实验的全部儿童中,绝大部分属于平等型,占76%;其次是无私型,占15%;恶意型仅占9%。

| 表 6 利他行为分类定义及被试占比 |

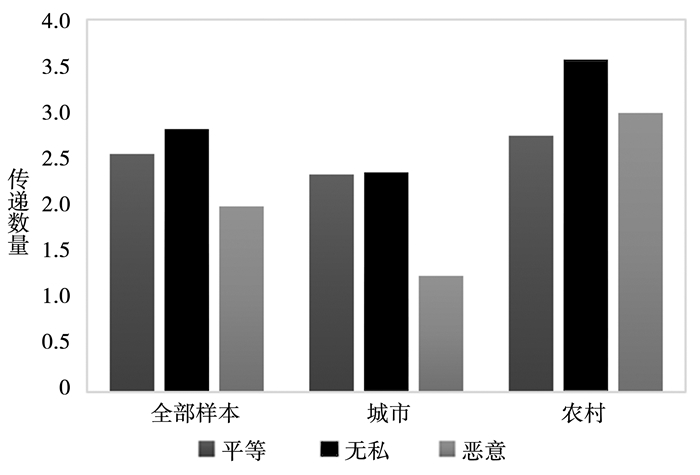

为了考察儿童的利他类型和其信任行为的关系,我们按照不同的利他类型,对儿童的信任水平,即传递糖果的数量进行了统计,如图 3所示。从全部样本中可以看到,无私型儿童有最高的信任水平,恶意型的信任水平最低。进一步区分农村和城市儿童,发现无私型儿童在信任水平上和其他两个类型的差异在农村儿童中更为明显。这一个结果显示,在利他行为上越是表现无私的个体,在信任行为中也有更高的信任水平,利他与信任具有一致性。

|

图 3 不同利他类型个体信任水平均值 |

本文选取了三种不同家庭背景的三年级儿童作为实验被试,分别为城市儿童、父母双方均外出务工的农村留守儿童、农村非留守儿童。利用经典信任博弈的形式,儿童两两配对,分别扮演委托人和代理人。通过实验数据,我们检验三组儿童在信任水平和被信任度上是否存在差异。实验结果表明,在控制了性别、民族、兄弟姐妹数量等因素的情况下,城市儿童对他人的信任水平显著低于两类农村儿童;父母双方是否外出打工不影响农村儿童的信任水平。此外,考察父亲或者母亲一方外出对信任度的影响,结果也均不显著。从信任度,即委托人的返还比率指标来看,在三组儿童中城市儿童返还率最低,农村留守儿童的返回率最高;但是,在控制各类人口学变量后,是否在城市以及父母是否外出务工对返还率并没有显著差异。总体上来看,城乡儿童之间在信任行为上有明显差异,是否为留守儿童并不影响信任水平;是否在城市、是否为留守儿童对被信任度也没有显著影响。进一步考察还发现儿童呈现出来的信任行为与利他行为具有一致性。

Sutter and Kocher(2007)的研究表明,个体对他人的信任水平会随着年龄的增长而有所提升,这是因为儿童从幼儿园到小学,中学,直至步入社会,会以更高的频率与他人互动。本文结果发现农村儿童在信任行为的发育程度上高于城市儿童,其原因可能在于农村保持了相对传统的社会结构,在耕种、生活等活动中人与人之间有更多的互动,信任和合作得以突显,而城市则更注重个体的独立性。此外,城市比农村的市场化程度更高,市场化程度的发展使个体的行为更符合理性经济人假设。辛自强(2019)的综述显示宏观和微观证据都发现市场化对信任存在抑制作用。例如,Xin(2017)的研究显示与市场化程度较高的省区,如北京、上海、广东、江苏等相比较,市场化程度较低的省区, 如甘肃、宁夏、新疆、云南等, 其居民信任水平反而更高。

在农村样本中,本文的回归结果还显示兄弟姐妹的数量显著负面影响信任水平,是否住校则显著正向影响信任水平。这表明与父母、兄弟姐妹的互动没有提升信任水平,与家庭成员之外其他人,如同学、老师的互动,则显著增进了个体对他人的信任。

本文结论与赵景欣等(2007),Zhou et al.(2015),孙文凯、王乙杰(2016)等已有研究类似,即没有发现留守儿童在心理、行为和其他指标上与非留守儿童存在差异。基于这样的发现,Zhou et al.(2015)认为对留守儿童的相关关爱政策应该扩大到整个农村儿童,而不仅仅是留守儿童。

城乡儿童在信任偏好上发展的差异有可能产生城乡人口之间的矛盾。为了缓解这种潜在的矛盾,有必要进一步探索如何调节两类群体社会偏好发展的差异,如何通过更好的制度设计,增进个体之间的信任水平,提升社会的和谐性。

对儿童,特别是留守儿童社会偏好的研究还处于探索阶段,本文的研究还不能清晰地将父母外出务工的效应和家庭的其他背景因素完全隔离开,未来需要借助更有效的方法探究留守和社会偏好行为之间是否存在因果关系及其内在机理,以为政策制定提供精准的行为依据。

附录:信任博弈实验说明 糖果传递游戏在这个游戏里,所有同学分成蓝队和红队,装有糖果的信封会在来自两个队的两个同学之间传递,我们是中转站。经过我们这个中转站以后,糖果会变多。蓝队同学每人得到一个蓝色信封,上面写了你的编号,里面有4颗糖。你从里面拿出一些糖,然后把信封传递给我们。我们把糖变多以后,再传递给红队同学。

中转站是这样增多糖的数量的:

蓝队同学请回答,你愿意在信封里放几颗糖,传递给红队的同学:

我愿意把___颗糖放在信封里。

红队同学得到信封以后,请先在信封上写上你的号码。然后你可以拿出一些糖果,把信封交给我们,信封会回到蓝队同学上手。

红队同学请回答,你愿意在信封里放几颗糖,传递给蓝队的同学:

我愿意把___颗糖放在信封里。

| [] |

孙文凯、王乙杰, 2018, “父母外出务工对留守儿童健康的影响——基于微观面板数据的再考察”, 《经济学(季刊)》, 第 3 期, 第 963-988 页。 |

| [] |

谭深, 2011, “中国农村留守儿童研究述评”, 《中国社会科学》, 第 1 期, 第 139-191 页。 |

| [] |

田旭、黄莹莹、钟力、王辉, 2018, “中国农村留守儿童营养状况分析”, 《经济学(季刊)》, 第 1 期, 第 247-276 页。 |

| [] |

辛自强, 2019, “市场化与人际信任变迁”, 《心理科学进展》, 第 12 期, 第 1951-1966 页。 |

| [] |

赵景欣、王焕红、王世风, 2010, “压力性生活事件与农村留守儿童的抑郁、反社会行为的关系”, 《青少年学刊》, 第 2 期, 第 1-6 页。DOI:10.3969/j.issn.1673-8950.2010.02.001 |

| [] |

Berg J. E., Dickhaut J., Mccabe K., 1995, "Trust, Reciprocity, and Social History". Games and Economic Behavior, 10(1), 122–142.

|

| [] |

Cadsby, C. B., Song, Fei.and Yang, X., 2019a, "Dishonesty among Children: Rural/urban Status and Parental Migration", Dishonesty in Behavioral Economics, 31.

|

| [] |

Cadsby, C. B., Song, F.and Yang, X., 2019b, "Are 'Left-behind' Children Really Left Behind? A Lab-in-field Experiment Concerning the Impact of Rural/urban Status and Parental Migration on Children's Other-regarding Preferences", Journal of Economic Behavior & Organization.

|

| [] |

Cameron L. A., Erkal N., Gangadharan L., Meng X., 2013, "Little Emperors:Behavioral Impacts of China's One-Child Policy". Science, 339(6122), 953–957.

DOI:10.1126/science.1230221 |

| [] |

Carneiro P., Heckman J. J., 2003, Inequality in America:What Role for Human Capital Policies?, Boston: MIT Press.

|

| [] |

Cunha F., Heckman J. J., 2007, "The Technology of Skill Formation". American Economic Review, 97(2), 31–47.

DOI:10.1257/aer.97.2.31 |

| [] |

Cox J.C., 2002, "Trust, Reciprocity and Other-Regarding Preferences: Groups Vs.Individuals and Males Vs.Females", Experimental Business Research, 331-350.

|

| [] |

Fehr E., Bernhard H., Rockenbach B., 2008, "Egalitarianism in Young Children". Nature, 454, 1079–1083.

DOI:10.1038/nature07155 |

| [] |

Harbaugh W.T., Krause K., Vesterlund L., 2002, "Risk Attitudes of Children and Adults:Choices Over Small and Large Probability Gains and Losses". Experimental Economics, 5, 53–84.

DOI:10.1023/A:1016316725855 |

| [] |

Heckman J. J., Kautz T., 2012, "Hard Evidence on Soft Skills". Labour Economics, 19(4), 451–64.

DOI:10.1016/j.labeco.2012.05.014 |

| [] |

La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A.and Vishny, R., 1997, "Trust in Large Organizations", American Economic Review, 87.

|

| [] |

Kail, R.V. and Cavanaugh, J.C., 2004, Human Development: A Life-Span View, Belmont: Wadsworth Publishing.

|

| [] |

Putnam R. D., 1995, "Bowling alone:America's Declining Social Capital". Journal of Democracy, 6(1), 65–78.

|

| [] |

Sutter M., Kocher M. G., 2007, "Trust and Trustworthiness Across Different age Groups". Games and Economic Behavior, 59, 364–382.

DOI:10.1016/j.geb.2006.07.006 |

| [] |

Xin Z. Q., Xin S. F., 2017, "Marketization Process Predicts Trust Decline in China". Journal of Economic Psychology, 62, 120–129.

DOI:10.1016/j.joep.2017.07.001 |

| [] |

Zhao Q., Yu X., Wang X., Glauben T., 2014, "The Impact of Parental Migration on Children's School Performance in Rural China". China Economic Review, 31, 43–54.

DOI:10.1016/j.chieco.2014.07.013 |

| [] |

Zhou C., Sylvia S., Zhang L., Luo R., Yi H., Liu C., Medina A., 2015, "China's Left-Behind Children:Impact Of Parental Migration On Health, Nutrition, And Educational Outcomes". Health Affairs, 34(11), 1964–1971.

DOI:10.1377/hlthaff.2015.0150 |