基础设施是市场经济赖以发育和维持所必需的公共品。资本主义萌芽后,从重商主义所提的“航运条件”(李新宽,2014)、重农主义所提的农业生产“原预付”原则(张晶,2008),再到18世纪现代市场经济诞生后,亚当·斯密(1979)所提的“公共事业和公共工程”,以及马克思所提的“社会生产的一般共同条件”(马克思,1979),均认为基础设施是国民经济体系的基础。于20世纪30年代“大萧条”①中兴起的凯恩斯主义甚至认为公共工程支出是政府干预经济和消除危机的有效手段。此后,无论是内生经济增长理论、新古典经济学、不平衡增长理论,都从理论上证明了基础设施是国民经济发展的先行资本和基础条件。各国的实践也表明,能否为工业化起步和和市场繁荣提供足够的基础保障,往往成为决定各国崛起的关键因素。

① 指1929年至1933年发源于美国,后来波及整个资本主义世界的经济危机。

虽然市场经济发展至今已历经数百年的探索,但繁荣的市场依然是大部分发展中国家可望而不可及的稀缺品。二战后许多获得独立的民族国家纷纷仿照西方模式构建起了市场规则,但这些国家并未因此就获得了成熟的市场体系,因为这些国家根本无力维持市场体系的有效运转,这就说明国家需要具备与市场经济发展相匹配的“国家能力”(王绍光,2014)。

国家能力的研究发轫于1980年代的政治学,形成了丰硕的成果,曼恩(Mann,1988)认为国家能力是国家在所有领域实施政治决策的“基础性能力”。米格戴尔(Migdal,2001)认为国家能力就是渗入社会能力、调节社会关系能力、从社会中汲取和运用资源的能力。福山(Fukuyama,2004)认为国家能力就是国家的制度能力。Acemoglu(2016)进一步认为国家某项新功能的出现就是国家能力的增进。从分类上看,政治学基本将国家能力分为四大类,分别是汲取能力、引导能力、司法能力和强制能力等。贝斯利、佩尔森(2019)甚至认为国家能力只由具有互补性的财政能力和司法能力构成。

“国家能力”大约于2008年左右被引入经济学(柳庆刚,2013)。从国家与市场关系这一核心命题看,经济学认为国家能力就是维持市场运行和实现既定政策目标的基本能力(付敏杰,2018)。基本形成了以下共识,即国家应具备从经济中抽取资源以为市场的运行提供基本公共品,保护契约和市场主体产权的司法能力和为国家提供国防安全的安全能力。对于从传统经济或计划经济向现代市场经济模式转型的国家而言,国家能力就是市场孵化的能力。广东省社会科学院课题组认为,转型国家在孵化市场的过程中,学习现代市场知识的“学习能力”、从经济发展中获取公共收入并为市场的发育提供公共品的“财政能力”、保护市场主体利益和知识产权的“法治能力”是三基本能力(万陆、赵细康,2019)。但从为市场孵化提供的基本公共品角度看,从社会中获取资源并服务于市场发展的财政汲取能力尤其重要,但为了确保资源取之有道、取之有度和用之有度,就要求国家同时必须具备法治能力,以保护私人产权和维护与监督市场的运作。

改革开放后,中国从高度集中的计划经济向中国特色社会主义市场经济的转型获得了巨大的成功。中国公共资本(基础设施)存量从1978年的3557.03亿元增长到了2013年的32592.91亿元(朱军,2017),2017年达到了48万亿美元(2011年不变价格),位居世界第一①。这种规模和速度上的超常规崛起备受关注,中国是怎么做到的?学界对此形成了“经济发展匹配论”“制度论”“分权激励论”“竞赛论”等观点,但这些理论往往侧重于从经济需求角度来解释基础设施的配置,这个过程中政府的作用机制尚不能完全被西方经济理论所解释。对于向市场经济转型的国家而言,存在着从传统国家向市场经济国家模式切换的问题,特别是曾经的计划经济国家,虽然具有较强的社会动员能力与资源汲取能力(王绍光,2002),但在向市场经济转型的过程中,由于缺乏市场培育和监管的相关知识、缺乏维系市场运作的公共品和保护市场主体私有产权的法治体系,就面临着国家能力模式的切换问题。现有的“国家能力”理论并未对不同经济发展模式之间的有效切换具体需要哪些能力及其实现路径进行充分讨论;也并未对同一个国家主体在不同经济模式之间切换所需国家能力进行讨论。

① 根据国际货币基金组织(IMF)测算数据。

鉴于1978年以来中国走的是渐进式的市场化路径,其中国家能力模式的有效转化也是“摸着石头过河”的过程。因此,本文尝试在“国家能力”理论体系内,构建“国家能力重塑”的分析框架,用以解释中国在向市场转轨过程中,如何通过自身的国家能力的动态优化,成功为市场的孵化提供基本的基础设施的机理。本文所谓“国家能力重塑”就是国家为了实现特定目标,能够在不同阶段提供一个动态稳定和高效的“供给结构”,来与市场发育的不同阶段所需的基础设施相匹配。

文章可能的边际贡献在以下几个方面。一是从演化的角度,提出了计划经济向市场经济转轨的国家能力切换模式,是对国家能力理论的深化。二是基于中国事实所构建的“学习能力、财政能力和法治能力”三大基础能力范围内,围绕市场发育的公共品需求,梳理了这三大基础能力不同阶段的具体重塑的过程和路径,来论证国家能力与基础设施发展的动态匹配过程,是对国家能力相关理论解释中国实践的深化,亦可为后发国家提供了可资借鉴的实践经验。文章的第一部分首先辨析发展中国家基础设施建设对于市场孵化的意义。第二部分重点论证影响赶超型国家基础设施质量的主要因素是政府供给能力的差异。第三部分论述改革开放后,中国在市场化转型过程中,如何通过学习能力、财政能力与法治能力的重塑和动态匹配来保障了基础设施崛起。第四部分重点解释基础设施发展所带来的中国市场的繁荣。

二、基础设施对于市场孵化的普遍意义基础设施是各类市场要素集聚互动的保障,亚丹·斯密认为市场大小直接取决于道路、桥梁、运河及港口等公共设施建设的水平(李平,2011),完善的基础设施显然对市场体系的孵化有极大促进作用。总体而言,基础设施对市场孵化的重要性主要体现在以下几个方面。

(一) 基础设施提升市场通达性,减少市场主体的交易成本。市场具有地理、技术和制度边界(范欣,2017),基础设施建设就是打破市场边界的有效手段。在前工业化阶段的自然经济形态下,农产品或者手工业品交易的市场范围明显受到运输工具和运输成本的约束,中国古代的墟市,市场半径一般为步行当天能够来回的里程,而具有便利河运条件支撑大宗物品长距离运输和贸易的地区便能更快发育出大城市(市场集散中心),这也是为什么运河开凿和驿道建设成为古代市场边界扩大最优路径的原因。如果没有“车同轨”和“书同文”①,古代中国各地交通和市场规则将无法有效衔接,正是车同轨,减少运输成本,促成了中国早期的市场整合,形成了两千多年自然经济形态下大一统市场体系的基础。在山水格局约束下,明清时期的中国形成了九大区域性市场(施坚雅,1977),明代的八大钞关,除了九江位于长江边上外,其余均位于京杭大运河沿岸,清代布局与此类似。罗马帝国后的欧洲,小国林立,关卡重重,市场分割严重,自5世纪后就无法形成有效的统一大市场,典型如1820年代的德国,某一农产品的市场边界大致由不同地区对中心城市距离远近所带来的运费差异决定(冯·杜能,1986)。近现代欧洲统一民族国家的形成乃至于二战后欧共体②的出现也源于资产阶级对统一市场的渴望。俄罗斯对不冻港孜孜不倦的追求,印证了基础设施的短板如何制约了国内统一市场效能的有效发挥。地理大发现后③,西方国家在海外建立的众多殖民地也是工业化背景下生产能力外溢的结果,这个过程之中,他们依靠坚船利炮和和军队等暴力手段来拓展市场。地理大发现后全球贸易的兴起,呼唤交通方式的变革,而工业革命又为交通革命提供了可能,使得长距离运输逐渐从马车、帆船过渡到火车、轮船和飞机,运输效率的提升带来了“时空压缩效应”,支撑着市场空间边界的扩大和市场网络向纵深发展。

① 指公元前221年秦始皇统一全国之后,颁布的“车同轨、书同文、行同伦”法令,下令统一度量衡、文字、车轨,同时修建了四通八达的“驰道”用以传达君令,将天下郡县联系在了一起,可视作中国打破区域市场分割,形成全国统一大市场的开端。

② “欧洲共同体”是指包括欧洲煤钢联营、欧洲原子能联营和欧洲经济共同体(共同市场),其中以欧洲经济共同体最为重要。

③ “地理大发现”(Age of Exploration),是指15世纪到17世纪,欧洲的船队通过寻找新的贸易路线和贸易伙伴而探索世界各大海洋及发现新陆地的过程,这一过程推动了欧洲新生资本主义的发展,也是全球化的起始阶段。

(二) 基础设施对于市场孵化的三大主要作用首先,基础设施通过集聚效应促进对市场主体的孵化。越是运输成本敏感型的企业,越是集聚于交通枢纽地区(Krugman,1993),布局于此的企业运输成本和市场开拓的成本要低于外围地区(Estache and Fay, 2007)。例如现代的钢铁、石化等产业对于港口的依赖,大宗矿产、粮食等对于廉价水运的依赖等。任意打开中国1980、1990年代的交通和城镇布局图或者土地利用现状图,都能发现中国存在普遍的“马路经济”、“国道经济”现象。典型如珠三角东岸地区沿广深高速及西岸沿G324国道两侧崛起了大量的企业,并逐步孵化出大量产业集群和专业镇。正是区域性基础设施的布局带来的集聚经济,引发了企业的马歇尔效应和雅各布斯效应①,形成地区规模经济的基础;也正因如此,改善水电气、交通运输条件和建设园区,成为改革开放后的中国各级政府落实“以经济建设为中心”②的先行目标。

① 马歇尔效应即是主要指同一行业或一组密切相关的企业,由于集聚在一个特定的地区,通过产业功能联系所获得的外部经济。雅各布斯效应即是城市化经济即单个企业的生产成本随着城市地区总产出的上升而下降的经济现象。这就是说,由城市共享基础设施和经济集聚产生的大量正外部性,使城市产出在不增加城市总投入的情况下随着城市规模的增大而上升。它是集聚经济的另一种类型。

② 指的的是党的十一届三中全会把工作中心转移到经济建设上后,邓小平同志针对过去工作中心转移而又动摇的深刻教训,一直强调要把经济建设当作中心,扭着不放,毫不动摇。

第二,基础设施通过减少空间摩擦来引导资本流动。具备快速流动和较高投资回报率的资本往往要求地区具备制度和设施的匹配性,以减少制度和空间的摩擦,基础设施恰好能增进制度和空间的平滑,吸引资本的流入。资本的增加又会进一步刺激区域贸易的增长,区域基础设施建设、贸易扩大以及对经济增长的拉动可以形成市场网络化发展的良性闭环。为了在区域资本链条中争得更大的份额,各国都致力于改善其基础设施服务,以增强其比较优势和竞争优势。但20世纪的三次国际性产业资本转移浪潮③中,并非所有劳动力和土地资源丰富的国家都能获得国际资本的无差别青睐,原因之一就是各国推进与相关产业配套的基础设施建设能力并不一致。

③ 指第二次世界大战后至今,国际上发生的三次国际产业转移浪潮。

第三,基础设施通过网络效应促进市场体系纵深发展。基础设施的主要效益来自于其综合网络的深化,当市场上一种产品用户数量增加,其对于任何一个市场主体而言,该产品外在价值都会增大,这时就会产生外部效应。近现代以来,交通运输设施的改善极大提升了地区的通达性,把边远地区潜在有竞争力的产品也纳入了统一的市场体系之中,从而深化了地区的专业化水平和劳动分工,扩大了市场的深度和广度④。例如拥有手机的人越多,就越能与更多的人联系。电信、计算机、电力以及交通运输等本身也具有经济活动枢纽的功能,彼此间的整合能够产生巨大的规模经济和催生技术创新(Economides,1998),从而使得市场向纵深发展。相应地,通过增加交通运输、信息通讯、城市公用事业等基础设施建设,就能降低市场分割,对于市场孵化的意义显而易见。

④ 胡鞍钢、刘生龙, 2009, “交通运输,经济增长及溢出效应——基于中国省际数据空间经济计量的结果”,《中国工业经济》,第5期,第5-14页。

三、基础设施质量的差异源于国家能力的差异回顾历史上崛起的大国和目前新兴市场国家,无论在其经济起飞初期还是赶超阶段,共同的特征之一就是通过大规模的公共投资为经济腾飞积累“家底”。英国的工业革命是在“能源、动力系统和基础设施”的“三位一体”中形成市场经济基础的(文一,2016)。美国从18世纪80年代至19世纪90年代历经一百多年的“西进运动”,主要通过三次“交通革命”来形成统一市场(陆宾,2000)。明治维新时期和二战后的日本,就是借助政府力量推动基础设施的建设,经济才得以快速崛起。而落后国家包括目前陷入中等收入陷阱国家,基础设施要么长期短缺,要么“江河日下”,即便发达国家,促进基础设施的更新也常常力不从心。显然,良好的基础设施是所有国家的共同需求,但供给能力却存在显著差异。

① 例如Barnes and Binswanger(1986)、Binswanger(1989)、Datt and Ravallion(1998)、Elhance and Lakshamanan(1988)及Sahoo and Sexena(1999)等的研究。

(一) 发展中国家基础设施建设的困境:政府-市场-社会“三重失效”基础设施作为公共品,从供给主体来看,理论上政府、市场或社会组织都可提供。而大型基础设施往往具有技术要求高、投资周期长、投资规模大、回报缓慢等特点,发展中国家对于市场经济体系的渴望又具有迫切性,这个矛盾对国家能力形成巨大考验。

从政府角度看,为民众提供公共品本是所有政府存在的唯一理由②,但政府提供公共品的能力往往受到其公共财政的制约。广大发展中国家的产业税收欠缺,公共财政基本仅能维持政府的日常运转,部分国家甚至长期依靠外部支援才能勉力维持,根本无力投资基础设施(Crawford Young,2004)。即便这些国家移植了西式的现代市场体制,但基础设施的缺失也无法为产业发展提供足够的配套,限制了市场的发育,政府往往处于“失效”的状态之中。

② 亚丹·斯密《国富论》中明确提出建设并维持公共事业和公共设施,是政府的基本职能。

发达国家市场经济体系已发育较为成熟,市场往往能承担部分基础设施建设的重任。但发展中国家市场经济建设的时间较短,基础产业不发达,难以从市场中募集到基础设施建设所需的庞大资金和先进技术。虽然社会组织也可以为成员提供部分的公共品,但社会组织的发育程度往往取决于经济发展和政府对社会的管制程度。而在第三世界国家,无论市场还是社会组织,发育均较为迟缓,难以提供全国市场培育所需的公共物品。即便在西方发达国家,社会组织或者市场主体愿意提供公共物品,也往往需要政府做出较大的让利。

因而,在发展中国家,虽然政府是公共物品天然的供给主体,但国家自身供给能力低下。部分国家甚至长期陷于“低国家能力-低基础设施质量-低市场化程度”的恶性循环之中,典型如拉美国家,其经济在20世纪八九十年代的表现不如东亚,很大一部分原因就是其政府基础设施投资能力下降所致(Calderson,2004);而基础设施的有效利用与否影响了非洲和东亚间40%的差异。③

③ 亦见于Esfahani and Ramirez(2003)、Estache(2005)及Rickards(2008)关于增长影响的著作。

(二) 中国基础设施的超常规崛起和跨越式发展与部分发展中国家长期陷于基础设施供给困境不同的是,改革开放以来,中国基础设施的超常规崛起成为经济增长奇迹背后的“奇迹”。1978年至2016年,中国GDP平均增速为14.99%(按不变价计算,平均增速为9.7%),而同期全社会固定资产投资额平均增速为20.54%,基础设施作为先行资本的引领作用非常明显。同时,中国在许多领域实现了“弯道超车”。信息基础设施领域,在较短的时间内跨越了固定电话、固定宽带等通信设施发展阶段,直接快速进入移动电话、移动互联网时代。自4G时代起,就没有任何国家可同中国比拟,信息化在交通领域的广泛应用,带来了网约车、共享单车、互联网物流等新业态蓬勃发展。

目前,中国开始了在新基础设施建设领域引领全球。中国已从“要想富,先修路”的传统铁路、公路、机场、水利等重大基础设施建设,升级到“高速公路、高速铁路、特高压、工业互联网和高端信息基础设施(5G)等领域。中国高铁更是独步全球,截至2019年,中国高铁里程已达3.5万公里,占世界的了66%以上,在许多国家,高铁仍是一种稀缺品,新兴市场国家(巴西、印度、俄罗斯、南非)至今仍没有高铁。

(三) 中国基础设施奇迹呼唤理论突破如何解释中国改革开放以来基础设施的崛起?理论界主要形成了四种解释。一是“经济发展匹配论”,其认为中国基础设施的崛起来源于经济蓬勃发展的需求,但该论点无法解释中国在1978年后GDP处于高速增长的过程中,基础设施增速在1978-1989和1990-2019年的较大差异。二是“政治制度论”。其认为公共品的建设过程体现为一个公共决策过程,一国的政治制度环境,特别是政府的政策环境以及对私有财产保护,是决定基础设施供给水平首要的因素(Spiller,1993;Levy,1994)。该理论可以部分解释基础设施建设的国家之间差异和中国改革开放前后的差异,但无法解释1978-1989和1990年至今的两大阶段的差异,因为中国的政治制度结构以及总体政策环境没有明显变化。三是“分权激励论”。该理论认为地方基础设施建设的分散决策可能比中央政府的统一决策更具优势,所以,分权有利于提升一国总的基础设施水平(Bardhan,2006),又有利于增加地方政府的基础设施供给(Estache,1995),这在发展中国家是一种帕累托改进模式。中国的经济分权始于二十世纪八十年代,财政分权始于1994年,与中国基础设施高速增长相吻合,但分权之后,在地方财力不足情况下各地基础设施依然取得高速增长,这点却显然并非分权所能解释。该理论也无法解释广大发展中国家在经过分权改革后,基础设施却并没有出现中国这样跨越式超常规发展的现象。四是“竞赛论”,其认为中国式财政分权和政府治理结构转型是中国基础设施崛起的原因,分权后,中央政府用“标尺竞争”改造了传统的中央对地方政治指令体系,在全国以经济建设为中心的指导方针下,地方为“政绩”展开竞争,通过改善基础设施来招商引资发展经济,官员获得晋升。该理论也较好解释了中央与地方的治理结构带来的效率问题,但却无法解释足够的激励下,地方政府财力不足情况下基础设施依然快速发展的问题。虽然激励机制提升了决策的执行水平,却没有解决市场和资本不发达情况下基础设施融资问题。

总体上来讲,这些理论在需求层面较好解释了中国基础设施建设的成效,但显然未能在供给层面形成深入解释。需要注意的是,基础设施与私人物品不同,私人物品可以通过市场机制来平衡供需关系,作为公共品,在非竞争性和非排他性下,市场机制难以进行有效调节,私人物品的供给主要体现为“厂商”的生产意愿,而基础设施更多的是需要考虑供给主体的供给能力,主要就是政府融资、技术、运营与维护的能力。

如论及中国改革开放后至1989年和1990年至今两阶段的差异,其显著的差别就是国家在从计划经济向市场经济转轨的过程中,基础设施的融资、建设技术、监管与维护水平等到了有力的重塑。在考虑基础设施在国家间供给能力的差异时,必须分清规模门槛的限制,因为基础设施可分为全国性和地方性两种,基于中国幅员辽阔、人口众多、区域差异较大和长期稳定的基本特征,全国性基础设施的供给面临着极大的成本,因而,中国任何跨区域的公共工程的建设,除了财政和技术支撑外,必须着重考虑央地关系、协调各地发展诉求和尽可能满足各阶层民众需要等,这就要求必须有强有力的中央政府和充满活力的地方政府同时发力,因而,治理能力非常重要。

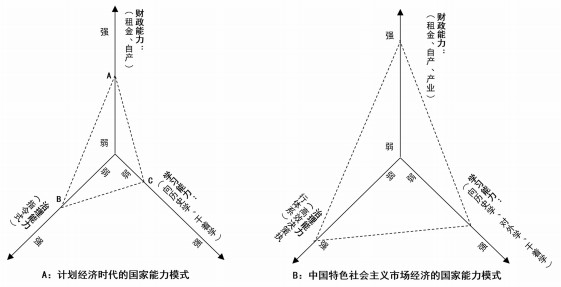

在中国从计划经济向市场经济转轨过程中,国家能力模式具有极大的差异性。从为社会提供公共品角度看,计划经济国家具有天然的体制优势,但由于计划目标的运行是通过指令层层下达或者层层向上汇总的,最后可能并不能完全反应发展需求,因而容易导致供需错配,同时建设资金主要来源于政府财政,难以保证全国的均衡性。从财政能力、学习能力和治理能力来看,曾经实行计划经济模式的国家,普遍具有较强的财政汲取能力,建国后三十年,以财政收入占GDP比重来衡量的中国的财政汲取能力甚至达到了30%以上(王绍光,2002),但来源主要是国有企业的利润上交和资源出口等,前者是自产型财政而后者是租金型财政,而市场经济模式要求财政主要来源于企业的税收,计划经济由于没有私人企业,因而,财政能力的重塑就要从自产型和租金型财政向产业型财政转变。从学习能力来看,由于时代的局限性,在封闭的计划经济下,中国主要是对苏联为住的计划经济国家学习,但与苏联关系破裂后,主要是在向历史学和干着学,且随着计划经济模式的日渐僵化,整个社会主义阵营经济发展效率相对滞缓于资本主义阵营,因而中国在这个时期主要是干着学和向历史学,学习能力的重塑需要进一步发挥社会的创造性探索和对西方先进国家学习。从法治(治理)能力来看,建国后三十年,中国主要是按照计划实现指令性的治理模式,地方主要落实上层发展目标指令即可,地方缺乏自主性,同时也具有现代契约理念落实不到位的“人治”特点。而市场经济要求具有保护市场主体利益的产权制度和法律程序,同时,还要具备上下科学决策和高效执行的治理体系。基于上述分析,本文构建了中国国家能力重塑的一般框架(图 1),用于解释满足市场孵化所需公共产品供给的国家能力调试过程,即从图 1左的计划经济模式下的国家能力(OABC)向图 1右市场经济模式下国家能力(O′A′B′C′)的扩展的过程,并在这个过程中不断调适,以满足发展阶段的需求。

|

图 1 从计划经济向市场经济转型的中国国家能力重塑框架注:来源于作者绘制。 |

对于赶超型国家而言,成功的市场孵化往往需要国家能力来推动(王绍光,2019),其中三个能力最为重要(万陆、赵细康,2019),一是财政不足情况下,获得基础设施建设资金保障的能力。二是技术不足的情况下,对外有效学习的能力,三是保障漫长公共决策过程的科学性和监督执行有效性的法治能力,三者在不同发展阶段的动态组合决定了国家基础设施的供给能力。

(一) 财政能力:“土地信用”激活非正规财政能力财政能力是国家提供公共品的最有力保障,诺斯甚至认为政府存在的本质就是征税(韦森,2009),可见财政能力对于大部分国家而言,是推行各项公共事业建设的最基础保障。改革开放以来,为了满足国家经济发展的需求,国家的财政能力经过了三轮的重塑。

一是从“统收统支”模式过渡到了“财政大包干”模式,激活了地方经济发展自主权。从1950年起,与发展计划经济相匹配,中国实行了财政“统收统支”的财政制度。改革开放后,为了激活地方政府的活力,将农村改革经验进行推广,从1980年起,实行了财政大包干制,也就是中央和地方分灶吃饭。地方获得了较大发展自主权,极大激励了地方的发展热情。在财政大包干体制下,地方的财政盈余越来越多,地方政府的财政收入大部分用于地方建设,上交中央的税赋非常少,而中央沦为“要饭财政”,基础设施建设面临着越来越大的压力。

二是为了加强中央的财政能力,从“财政大包干”模式过渡到“分税制”模式,第二次重塑了财政能力。为了强化对地方发展经济的激励,在分税制下推行了地方的“土地融资”模式。1994年通过推行的“分税制”,强化了中央的财政能力,中央对各地重大工程建设的转移支付能力大大增强,也为中央平衡各地发展诉求提供了资金保障。

三是以“土地信用”重塑了地方的财政能力。分税制下,地方大部分的税收需要上缴中央,而地方的财政盈余也日渐捉襟见肘,为了减少分税制给地方带来的压力,国务院在和广东进行谈判时,首次允许将土地收入留在地方,以弥补地方事权大而财权小的困境。自1994年财政分权改革后,国家投资在整个基础设施投资领域的占比不断下降。地方财政收入和中央政府转移支付不能满足基础设施建设的融资需求,地方财政赤字加剧,2014年,地方财政收支缺口达到70.3%,同时,由于资本市场不发达,利用股票和国债进行直接融资渠道有限,地方政府只能通过其他途径比如借款、土地融资以及通过设立城投公司等方式筹集资金。在土地“租金”的激励下,地方开启了培育地价和收储和出售土地以获得预算外收入的序幕。很多地方政府的产业税收仅仅能够维持政府的日常运作,而缺乏城市建设的资金,在土地财政诱导下,地方政府开始了“土地经营”、“城市经营”等,充当起来了“政府公司”的角色,越来越多的新城、新区、新园被建设起来。土地融资模式对于在分税制后地方非正式财政收入来源尤其重要。

1988年、1998年和2004年中国先后三次对《土地管理法》进行修订,为中国的土地市场化提供了法律基础。随着分税制改革和住房市场改革的推进,地方政府通过土地的招、拍、挂制度,获得了大量的土地出让金和土地增值税。作为非正规财政收入,从2003年开始至今(2008年除外),我国的土地出让收入占地方财政收入的比例一直处于40%以上,但2010年和2011年,土地出让收入占比更是高达60%以上,土地出让收入早已成为许多地方政府基础设施建设的资金主要来源。目前,在我国基础设施资金来源的7个渠道①中,资源补偿、信贷筹集和市场筹集逐渐成为主要的资金来源。土地信用重塑了国家的财政汲取能力,在正规的预算内收入不足的情况下,通过预算外的非正规的财政收入,优化了“央-地”关系的同时还保障了地方基础设施建设,促进了起步阶段市场发育。但随着市场发育日渐成熟,这种非正规财政模式理应通过正规财政模式进行优化补充。

① 分别是财政筹集、信贷筹集(地方融资平台向银行贷款)、资源补偿性筹集(土地出让金收入)、政策性筹集、利用外资筹集、市场筹集(地方融资平台发行债券)和自筹基金。

(二) 学习能力:从“边缘摸索”、“向历史学”、“对外学”到“自主创新”实现赶超任何改革均存在“改革成本”(樊纲,2009),因而“摸着石头过河”肯定优于一步到位,因为前者所付出的试错成本相对小得多,俄罗斯为“休克疗法”付出的机会成本已是明证。因而,任何后发国家在赶超发展的过程中,首要的就是具备不断向先进经验学习的能力(唐世平,2003)。从19世界中期“睁眼看世界”开始②,中国就开启了近两百年孜孜不倦的对外学习历程,经历了晚清洋务运动的“师夷长技”、民国对现代民族国家制度探索、新中国建国后的社会主义改造和1978年后的经济建设等阶段探索,但前三者的对中国现代化进程的作用都远非1978年后的这一次可比。中国在基础设施领域的学习能力的塑造首先是通过“对外学”,进行模仿创新,获得了相应的技术后,再通过“干中学”中获得自主创新能力,在许多领域开始引领全球发展。

② 指1840年后,第一次鸦片战争失败后,中国从天朝上国迷梦中还是苏醒,开始主动了解世界和学习先进国家,逐渐形成了全民思考国家前途命运的学习氛围,开启了中国现代化探索的历程。

首先,通过“对外学”积累技术基础,形成基建领域的渐进市场化模式。1978年,在与中国具有相似的抗击外国入侵经历并且一穷二白的部分亚洲国家和地区中,韩国、新加坡、中国台湾和香港地区已崛起为亚洲四小龙,而中国在“十年浩劫”之后,却依然有2亿人口生活在贫困线以下。这让我们对建国后的社会主义经济建设模式产生了极大的反思,因而,在1978年作出改革开放的决定之前,国家派出了多个政府代表团对西欧、东欧、美国、加拿大、日本等国家和我国香港、澳门地区考察学习,其中谷牧副总理率领的中国政府高级代表团考察了欧洲五国八十多个工厂、矿山、港口、农场、大学和科研单位,这是新中国第一次派出政府高级代表团对资本主义世界的学习。代表团对西方世界的技术进步深表震惊,在学习西方和认识东西方巨大差距基础上,中国在基础设施建设领域也逐渐形成了渐进式市场化思路。例如在1978年前后,在深圳特区设立之前就在宝安县探索建立的出口加工区中,建设起的沙角电站,就是中国第一次通过BOT模式的尝试。

其次,来自于基层“边缘摸索”的经验向城市推广,改变了计划经济时代基础设施以政府投入为主的模式,基础设施领域也逐渐出现了产权改革和“大包干”。1983年,交通部提出“有河大家走船,有路大家走车”的改革方针,“各部门、各行业、各地区一起干,国营、集体、个人以及各种运输工具一起上”,开启了基础设施领域突破所有制束缚的步伐,并允许个体户进入运输市场,极大地促进了运力发展。1985年铁路开始实行“大包干”,1986年,国务院批复了五部委《关于铁道部实行经济承包责任制的方案》,实行“以路建路”经济承包责任制。1993年,通过引入股份制,成立了第一家股份制铁路公司(广深铁路股份有限公司)并于1996年在香港和纽约上市。1995年,《关于加快培育和发展道路运输市场的若干意见》提出,建立全国统一开放、竞争有序的道路运输体系。1996年,《关于进一步加强我国水运市场管理的通知》提出,推进水运市场的培育和完善;上海航运交易所组建,对规范航运市场交易行为、调节市场价格、深化水路运输市场改革具有重要意义。

第三,在“干着学”及国家自上而下的推动中形成自主创新经验。以公路领域为例,1981年,先行一步的广东从澳门引进2.06亿港元,开始对广深、广珠公路进行“改渡为桥”。3年后,广深公路东莞中堂大桥设立了全国第一个路桥收费站;随后,广珠公路上的三洪奇、细滘、沙口、容奇大桥亦相继完工,并开始实行过桥收费。1984年,国务院第五十四次常务会议批准提高养路费征收标准、开征车辆购置附加费,允许“贷款修路,收费还贷”,这三件事在基础设施领域具有重大历史意义,使公路建设有了稳定的资金来源,加快了建设速度。1987年10月,国务院发布《中华人民共和国公路管理条例》,以法规的形式确定了收费公路、桥梁的合法性。数据显示,中国公路网中超过九成的高速公路、超过六成的一级公路和超过四成的二级公路,都是依此方式建成。这种“以桥养桥,以路养路”的做法冲破了传统观念的桎梏。2004年,国务院颁布《收费公路管理条例》,将“贷款修路,收费还贷”的政策通过法规的形式予以固定。铁路领域,1991年,开始征收建设基金,1992年国务院批转国家计委、铁道部明确了中央和地方合资铁路建设的发展模式。此外,在民航和港口等领域,也进行了相应的渐进式市场化探索。总之,在1980年代的放权背景下,自下而上的“边缘创新”首先形成了一系列的经验,并得以在全国推行。而从1990年代开始,国家加强了改革的主导性,通过自上而下推动,在高速交通领域形成了领先于世界的发展经验,例如中国高铁,在铁道部的综合运筹下,经过了1980年代至2003年的长时间的自我探索和技术积累,虽然通过“中华之星”号的成功研制获得了很大的技术突破,但与国外先进水平差距明显。再经过2004年至今的国外技术引进和消化吸收后,逐渐形成了自主创新能力,不仅追平了世界先进水平,目前已走到了引领世界的位置。此外,在特高压、5G等新型基础设施领域,同样也上演中精彩的“中国故事”。

(三) 法治(治理)能力:“激励相容”重塑高效“决策-执行”体系基础设施分为全国性和地区性,对于一个幅员辽阔、人口众多的中国而言,省域或者跨省的基础设施建设相当于一个中等国家的规模,基于大型公共建设工程决策科学性和执行效率的考虑,中央和地方的决策-执行体系就尤为重要,这与国家治理结构密切相关。即便在发达国家,各阶层在所谓“民主”机制下不断博弈,耗时漫长,甚至由于长时间难以形成共识,公共工程胎死腹中也屡见不鲜。部分联邦制国家,在建设区域性的基础设施时,往往还面临着中央与地方关系的博弈,由于地方政府只需要服从于地方的议会,大型跨区域性的基础建设甚至可能遭到地方政府的拒绝。相比之下,自秦代之后,中国就通过郡县制解决了中央和地方关系,构建起了垂直的科层体系和决策-执行传导机制,并得以运用举国体制来快速推进基础工程建设,执行效率较高。

借助激励相容平衡压力传导。中国地方政府“执行本级人民代表大会以及常务委员会的决议,以及上级国家行政机关的决定和命令”①,规定了地方政府的双重角色,这为推进大型工程项目建设构建起了垂直决策体系和横向配合模式。在基本的“委托—代理”框架下,中国基础设施建设中的中央与地方的关系,既不同于西方的联邦制,又不同于高度集权的前苏联体制。中国快速的基础设施建设既体现为科层制下,地区之间围绕上级目标的有序竞争,也体现为“集中力量办大事”式的高效率的推进方式,和以项目为导向形成的主导部门牵头,其他部门协同行动,国有企业负责具体建设的地方秩序。无论是中央还是地方项目,除了制定年度项目计划外,政府各部门围绕同一项目制定的行动计划,保障了基建项目的横向联合;同时,部分重点项目,由国企(中铁、中交、中建等)联合行动,快速推进项目的动工建设,如跨区域的铁路建设;而如地方项目,也有城市级的投资公司和建设公司加以配合。

① 具体参见《地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第59条的规定。

公有制优势下的快速赋能。公有制是公共品供给的天然保障。在土地公有制下,中国的征地成本较低,在高效的决策和执行体系下,中国基础设施在评审、报批、建设等环节所花时间周期不长,在时间上保障了大规模基础设施建设项目的及时建设。相比而言,发达国家基础设施建设周期较长,决策成本过高,常常半途而废,或者无疾而终。著名的美国加州高铁项目立项于2008年,却因为一系列融资、建设成本和征地问题,于2019年2月12日被宣布放弃。时至今日(2020年3月),美国还没有建成一条高铁。并非仅有美国对高铁修建和运营难题一筹莫展,近日英国高铁HS2项目也宣布由于成本原因将全面降速,一些路段的通行时间甚至比原计划增加一倍,应英国民众质疑这样的“高速”铁路意义何在?

| 表 1 改革开放以来中国国家能力重塑的过程 |

纵观改革开放后中国基础设施的崛起历程,无论国家还是地方层面,国家供给能力的重塑是基础设施建设取得极大成功的关键。发现通过“土地信用”的融资制度创新获得独树一帜的基础设施建设的融资能力,是基础设施建设的保障。通过边缘摸索和局部制度创新为自主性和全局制度创新创造了基础。在激励相容下,中央和地方政府一致,基本制度的优势变成了市场的“催化剂”,极大提升了公共工程的决策-执行效率。

总体来看,中国基础设施的崛起是诱致性制度变迁和强制性制度变迁相结合重塑了国家能力的结果,并有效加速了市场的孵化。一是有效降低了市场主体的流通成本。全国社会物流总费用与GDP的比率从2005年的18.6%逐年下降为2018年的14.8%。另一方面,工业企业与批发零售企业物流费用率已经从2013年的8.4%略有下降到2016年的8.1%①,促进了对市场主体的孵化。二是打破了区域市场分割,形成全国性市场体系。得益于基础设施的引导,1990年代之前的国内市场保护主义和市场分割被逐渐弱化,全国性的市场体系开始形成。分权的竞争体制为地方提供了足够的激励,在以经济建设为中心的思想指导下,地方政府被广泛动员起来,开展了以基建为先导的经济建设竞赛,降低了地方保护主义对要素流动的物理限制,在极大地扩展原先区域性市场的同时,无形中也为打破区域性市场分割,促进全国统一大市场的形成创造了条件。三是有效扩大内外两个市场的衔接。随着基础设施的延伸,中国市场规模的不断扩大,如集装箱运输的大规模应用,外向型经济快速发展,在大大扩大国内市场规模的同时,也大大深化了国内市场与外部市场的链接,为企业增加了销售规模并创造利润。1996至2017年各省份的市场规模均有较大的提升,例如广东的国内市场规模从1996年2017年扩大了12倍。即便规模最小的新疆,也扩大了10倍。总之,基础设施的延伸,就是市场边界的扩大,基础设施密度的增加,就是市场体系向中深化发展。

① 数据来源:2013年-2018年《全国物流运行情况通报》。

| [] |

张晶, 2008, “重农主义经济思想述评”, 《现代商贸工业》, 第 8 期, 第 33-34 页。 |

| [] |

李新宽, 2014, “中世纪晚期欧洲市场经济理论的萌芽探源”, 《武汉大学学报(人文科学版)》, 第 4 期, 第 61-67 页。 |

| [] |

施坚雅, 1977, 《《中华帝国晚期的城市》》, 北京: 中华书局, 第 255 页。 |

| [] |

冯·杜能, 1986, 《孤立国对农业及国民经济之关系》, 北京: 商务印书馆, 第50页。 |

| [] |

金戈, 2016, “中国基础设施与非基础设施资本存量及其产出弹性估算”, 《经济研究》, 第 5 期, 第 41-56 页。 |

| [] |

徐康宁、陈丰龙、刘修岩, 2015, “中国经济增长的真实性:基于全球夜间灯光数据的检验”, 《经济研究》, 第 9 期, 第 17-29 页。 |

| [] |

胡鞍钢、刘生龙, 2009, “经济增长及溢出效应——基于中国省际数据空间经济计量的结果”, 《中国工业经济》, 第 5 期, 第 5-14 页。 |

| [] |

世界银行, 2009, 《《2009年世界发展报告:重塑世界经济地理》》, 北京: 清华大学出版社, 第 15-99 页。 |

| [] |

梁双陆、梁巧玲, 2017, “市场规模、交通基础设施与经济增长——来自外太空的经验证据”, 《云南财经大学学报》, 第 2 期, 第 44-60 页。 |

| [] |

樊纲、魏强、刘鹏, 2009, “中国经济的内外均衡与财税改革”, 《经济研究》, 第 8 期, 第 18-26 页。 |

| [] |

范欣、宋冬林、赵新宇, 2017, “基础设施建设打破了国内市场分割吗?”, 《经济研究》, 第 2 期, 第 20-34 页。 |

| [] |

陆宾, 2000, “美国西进中的交通建设”, 《经济管理》, 第 7 期, 第 49-50 页。 |

| [] |

乔尔·米格代尔, 2013, 《社会中的国家: 国家与社会如何相互改变与相互构成》, 李杨、郭一聪译, 江苏: 江苏人民出版社。 |

| [] |

乔尔·阿西莫格鲁、詹姆斯·罗宾逊, 2016, 《国家为什么会失败》, 李增刚译, 湖南: 湖南科学技术出版社。 |

| [] |

唐世平, 2003, “国家的学习能力和中国的赶超战略”, 《战略与管理》, 第 5 期, 第 42-48 页。 |

| [] |

文一, 2016, 《《伟大的中国工业革命》》, 北京: 清华大学出版社。 |

| [] |

万陆、赵细康, 2019, “市场孵化、发展政策与国家能力——建设有效市场的政策逻辑”, 《南方经济》, 第 12 期, 第 1-14 页。 |

| [] |

韦森, 2009, “再评诺斯的制度变迁理论”, 《经济学(季刊)》, 第 2 期, 第 743-768 页。 |

| [] |

朱军、姚军, 2017, “中国公共资本存量的再估计及其应用——动态一般均衡的视角”, 《经济学(季刊)》, 第 4 期, 第 1367-1398 页。 |

| [] |

王绍光, 2002, “国家汲取能力的建设——中华人民共和国成立初期的经验”, 《中国社会科学》, 第 1 期, 第 77-93 页。 |

| [] |

王绍光, 2014, “国家治理与基础性国家能力”, 《华中科技大学学报(社会科学版)》, 第 3 期, 第 8-10 页。 |

| [] |

王绍光, 2019, “国家能力与经济发展”, 《经济导刊》, 第 8 期, 第 10-22 页。 |

| [] |

Crawford Young, 1997, The African Colonial State in Comparative Perspective, New Haven: Yale University Press.

|

| [] |

Crawford Young, 2004, "The End of the Post-Colonial State in African? Reflection on Changing African Political Dynamics". African Affairs, 103(410), 23–49.

|

| [] |

Calderson, C.A.and L.Servern, 2004, The Effect of Infrastructure Development on Growth and Income Distribution.Work Bank. Policy Research Working Paper No.WPS 3400.Washington, DC: Work Bank.

|

| [] |

Spiller P.T., 1993, "Institutions and Regulatory Commitment in Utilities' Privatization". Industrial and Corporate Change, 2(1), 387–450.

|

| [] |

Levy B.and P.T.Spiller, 1994, "The Institutional Foundations of Regulatory Commitment: a Comparative Analysis of Telecommunications Regulation". Journal of Law, Economics and Organization, 10(2), 201–246.

|

| [] |

Bardhan P.and D.Mookherjee, 2006, "Decentralization and Accountability in Infrastructure Delivery in Developing Countries". Economic Journal, 116(508), 101–127.

|

| [] |

Estache, A.and S.Sinha, 1995, "Does Decentralization Increase Spending on Public Infrastructure?", Policy Research Working Paper, No.1457, World Bank, Washington D.C.

|

| [] |

Fukuyama F, 2004, "State-Building: Governance and World Order in the 21st Century", New York: Cornell University Press.

|

| [] |

Mann M, 1988, State War and Capitalism, Oxford: Blackwell, pp.5-9.

|