家庭成员内部之间的私人转移支付是世界各个国家普遍存在的经济现象,这一现象在父母和子女之间尤为突出。父母常在子女年幼时投入大量的物质和精力来帮助其累积人力资本,子女成年后又转而为父母提供照料、关爱、经济支持等赡养服务。不仅如此,即使对于成年子女,父母也常为其提供经济援助,其原因在于成年子女常面临工作、购房以及抚养下一代的压力。改革开放以来,中国经济经历了长期高速的发展,与此同时,房价、物价等生活成本也不断迈向新台阶,婴儿潮、高校扩招带来的就业压力不断增加,对子女的不定期私人转移支付成为父母缓解子女一代经济压力的重要方式。根据中国家庭金融调查2013年数据,在成年家庭中(18岁以上),21%的家庭在当年获得了来自父母的经济援助,对于获得来自父母的私人转移支付的家庭而言,他们平均获得的私人转移支付规模约为每年3795元。

不可否认,父母对子女的私人转移支付有效地保障了子女一代家庭经济的平稳运行,但令人担忧的是,这一无偿的经济援助是否会对子女产生消极影响,已有研究发现,失业保险(Feldstein,1976;Topel,1983;马驰骋等,2006)、养老保障(Samwick,1998;Blundell et al., 1998;程杰,2014)可能引发道德风险而使许多人不愿意工作成为“懒汉”。那么,作为一种非正式保险,来自父母的私人转移支付是否会对子女的劳动力供给产生负面影响?其影响机制又如何?对这些问题的回答有助于了解代际转移支付可能带来的经济后果,同时也可为相关经济政策的制定提供了参考,比如,若来自父母的私人转移支付对子女的劳动力供给产生了显著影响,那么,通过征收遗产税来调节代际之间的财富流动就需要将其对劳动力市场造成的冲击包含进来。文章剩余部分的结构安排如下:第二部分对相关文献进行回顾梳理和简单评述;第三部分说明本文使用的数据、变量及变量的描述统计;第四部分介绍本文的研究方法与计量模型设定;第五、六部分是实证分析与稳健性检验;最后是结论与政策启示。

二、文献回顾学术界围绕私人转移支付这一经济现象展开了丰富的研究。早期的研究大多集中于回答为什么家庭成员之间会存在私人转移支付。通常来讲,两类动机可以用来解释这一经济现象:利他(altruism)和交换(exchange)。区分不同的私人转移支付动机非常重要,因为二者具有不同的政策含义,以公共转移支付为例,在利他性动机下,公共转移支付的政策效果将完全被私人转移支付抵消,只有在交换动机下,公共转移支付才能达到其政策目的。其它一些政策,诸如贫困学生资助、食品券、最低工资法等,也与私人转移支付动机相关(Cox,1987)。Becker(1974)的新家庭经济学理论指出,父母是利他的,他们不仅关注自身的福利,还关心子女的福利,且不求任何回报,同时,子女是自私的,但在父母的绝对权威下(父母拥有家庭收入的支配权),无论子女多么自私也会努力使得家庭收入最大化,这就是著名的“坏孩子定理”。但后来的实证研究几乎都发现与这一理论相悖的证据(Bernheim et al., 1985;Cox,1987;Altonji et al., 1997),即父母具有交换动机,他们对子女的转移支付是为了获得子女的关爱、照料与帮助。

在利他性动机理论框架下,Bergstrom(1989)列举了诸多导致Becker的理论与现实经济不相符的因素,其中,最重要的两个因素是Becker的理论始终假设子女的收入外生以及父母只关心子女的消费,一旦将放宽这些假定,Becker的理论将不再成立。Bergstrom(1989)证明了当子女的劳动力供给决策内生化后,父母的利他性转移支付可能引发道德风险问题,一方面,父母给子女的私人转移支付可能会产生收入效应而导致子女劳动力供给减少,另一方面,子女可能为了从父母处得到更多的私人转移支付而减少劳动力供给,这一道德风险问题会加剧来自父母的利他性转移支付对子女劳动力供给产生的消极影响。Chami(1998)指出父母可能不仅关心子女的消费水平,还关心子女能否取得成功的事业,子女事业的成功(工作的努力程度)将直接影响父母的效用函数,此时,子女的努力程度成为一种有益品(merit goods)①,在此假定下,他们讨论了如下几种情况下来自父母的私人转移支付对子女劳动力供给的影响:(1)父母能完全观测到子女的努力程度;(2)父母不能完全观测到子女的努力程度,且事先承诺支付固定额度;(3)父母不能完全观测到子女的努力程度,且事先承诺支付固定额度,但给低收入子女较低的转移支付和高收入子女较高的转移支付;(4)父母不能完全观测到子女的努力程度,且事后承诺支付固定额度。理论研究表明,在第一种情况下来自父母的私人转移支付将不会影响子女的劳动力供给;在第二种情况下,父母对子女的私人转移支付将减少子女的劳动力供给;在第三种情况下父母对子女的私人转移支付将减少低收入子女的劳动力供给,但会增加高收入子女的劳动力供给;第四种情况下子女的劳动力供给低于第二种情况。即使是在交换动机理论框架下,父母对子女的私人转移支付与子女劳动力供给之间的关系也是不确定的,一方面,子女可能因为照顾父母而减少劳动力供给,另一方面,子女可通过压缩休闲来为父母提供照料服务,而并不减少劳动力的供给。除了在利他性动机和交换动机理论框架下解释代际转移支付动机外,Bernheim et al.(1985)还指出,父母可通过改变自己的遗赠策略来影响子女的经济行为,但这依赖于子女数,只有当子女数大于1个时,遗赠策略才能影响子女行为。换句话讲,假如父母意图通过遗赠策略来激励子女努力工作,那么,只有当子女数大于1时,转移支付才会对子女劳动力供给产生正向影响。由此可见,当子女的劳动力供给决策内生化后,父母对子女的转移支付与子女劳动力供给之间的关系受到父母的偏好、信息不对称程度、转移支付和遗赠策略的影响,影响结果可能为负,可能为正,也可能没有影响,究竟二者之间的关系如何便是一个实证问题。

① 子女的努力程度与其效用水平负相关,但会增加父母的效用。

实证研究可以分为两类。第一类是研究来自父母的私人转移支付对子女劳动力供给的影响,由于数据的限制,这些研究大都以在读学生子女为研究对象,且研究结论不一。Wolff(2006)检验了法国家庭内部来自父母的私人转移支付对16至22岁子女劳动力供给的影响,他们采用联立方程来克服私人转移支付和劳动力供给两个变量的内生性问题,估计结果发现,二者之间并无显著联系。另一些研究却发现相反的结论,比如Dustmann and Micklewright(2001)基于英国儿童发展调查数据的研究、Kalenkoski and Pabilonia(2008)基于美国1997年青年纵向调查数据的研究、Cobb-Clark and Gørgens(2014)基于澳大利亚2006和2008年青年调查数据的研究、Bachmann and Boes(2014)基于瑞士家庭追踪调查数据的研究,这些研究均发现父母对在读学生子女的转移支付越高,子女参与兼职或全职工作的可能性越小。Dimova and Wolff(2006)针对已婚子女的研究发现,母亲帮助照料孙子/女可显著提高其女儿参与劳动的概率,但母亲对女儿的私人转移支付与女儿的劳动供给无显著联系。

第二类是研究来自子女的私人转移支付对父母劳动力供给的影响。Ha et al.(2012)利用越南1997-1998年的家庭调查数据分析了子女对父母的私人转移支付与父母的劳动力供给之间的关系。研究发现,子女对父母的私人转移支付仅显著负向影响母亲的劳动力供给,但对父亲的劳动力供给无显著影响。他们认为这可能是由于男性和女性对休闲的偏好不同所致。Cameron and Cobb-Clark(2008)基于印度尼西亚1993年的家庭生活调查数据考察了来自子女的私人转移支付对父母劳动力供给的影响,研究发现,子女对父母的私人转移支付仅显著负向影响母亲的周劳动时间供给,但对父亲的劳动力供给无显著影响。Cameron and Cobb-Clark(2001)对印度尼西亚的研究发现,子女对父母的私人转移支付并不会降低父母的劳动力供给。

国内对私人转移支付与劳动力供给之间关系的研究还非常缺乏。相关研究主要集中于探讨私人转移支付的动机及影响因素(陈欣欣、董晓媛,2011;江克忠等,2013;解垩,2014)。中国是一个传统的儒家社会,父母对子女的私人转移支付非常普遍,同时,父母在去世后也会将财产留给子女。在遗产税等相关法规还没建立的情况下,探讨来自父母对的私人转移支付对子女劳动力供给的影响具有重要的现实意义,征收遗产税必然会减少代际转移支付的总规模,这可能会改变父母的遗赠策略,进而对子女的劳动力供给产生影响。

综上所述,关于父母对子女的私人转移支付与子女劳动力供给之间关系的理论研究已非常丰富,但实证研究相对较少,且存在如下不足。第一,从研究对象来讲,现有研究大都以在读学生子女为研究对象,其研究结论的适用范围有限,因为成年子女才是劳动力市场的主力军;第二,现有研究由于数据的限制,对劳动力供给和私人转移支付两个关键变量的定义不够精确,其中,劳动力供给大都采用是否参与劳动来衡量,无法估计劳动力供给弹性,而私人转移支付也仅包括现金转移支付,没有考虑父母对子女的非现金私人转移支付,CHFS数据详细询问了日、周、年劳动供给时间,且私人转移支付包括现金和非现金①,从而可以克服关键变量度量不准的问题;第三,现有研究都没有控制子女的职业特征,比如职业、行业、职称、职务、单位等信息,这些因素既可能影响父母对子女的私人转移支付,同时也是子女劳动力供给的决定性因素,由此可能造成遗漏变量偏误;最后,从研究方法上讲,虽然部分研究考虑了私人转移支付的内生性问题,但这些研究没有考虑该变量被左删失(left-censored)的问题,本文同时考虑了私人转移支付的内生性和左删失的问题,采用极大似然(maximum likelihood)法可以得到更加一致有效的估计。

① 非现金转移支付由受访者本人换算为等额现金。

三、数据、变量与描述统计 (一). 数据来源本文的数据来源于中国家庭金融调查(China Household Financial Survey,CHFS)2013年数据。CHFS采用分层、三阶段与规模度量成比例(PPS)的现代抽样技术,利用先进的计算机辅助调查系统(CAPI)记录问卷。该调查目前已经开展四轮,但目前仅公布了2011年和2013年两轮调查数据。2011年,在全国除西藏、新疆、内蒙和港澳台地区外的25个省(自治区、直辖市),81个区县,320个村(居)委会收集了8438户家庭样本,29324个个体样本。2013年,CHFS对8438户家庭进行了追访,并将调查样本扩充至除西藏、新疆和港澳台地区外的29个省(自治区、直辖市),262个区县,1048个村(居)委会,收集到28143户家庭样本,97916个个体样本。家庭样本调查信息包括主观态度、金融和非金融资产、负债、家庭支出与收入等,个体样本调查信息包括人口统计特征、工作、职业、社会保障与保险等。其中,CHFS问卷详细记录了雇佣劳动者的日、周、年劳动供给时间、职业、行业、职称、职务、单位等信息,同时,分别记录了每个家庭来自于父母、岳父母(公婆)的私人转移支付规模,对于非现金私人转移支付则换算为等额现金。由于只有第二轮调查才详细记录了来自于父母、岳父母(公婆)的私人转移支付,因此,本文采用的样本为2013年调查数据。在实际分析中,本文将个体样本与家庭样本进行合并,因一些变量数据缺失,有效样本还会有所差异。

(二). 变量、数据处理与描述统计本文的因变量为雇佣劳动者的劳动供给时间,包括日、周、年劳动供给时长。CHFS仅询问了家庭成员中受访者及其配偶受雇于他人时的劳动力供给,没有询问务农、自雇(个体工商户)、自由职业、季节性工作四类人群的劳动力供给情况,同时,也没有记录失业人群的劳动力供给。该变量来源于个体样本。

本文的关键解释变量为调查上一年度获得来自于父母、岳父母、公婆(下统称“父母”)的私人转移支付规模。本文去除了父母均已去世的样本,在剩余的样本中仅有21%的家庭获得了来自于父母的私人转移支付,因此,该变量的许多观测值为0。从经济学理论上讲,父母对子女的私人转移支付为0的原因是该转移支付产生的边际效用小于自己花费这笔转移支付所产生的边际效用,即最大化父母的效用函数产生的角点解(corner solution),这使得该变量被左删失(left-censored)。该变量来源于家庭样本。

参照以往研究,本文在回归分析中还控制了一些可能影响劳动力供给的变量。这些变量包括来自于家庭样本的非金融资产、金融资产、负债、调查上一年度是否有红白喜事和来自于个体样本的年工资收入、工作经验、年龄、性别、是否党员、子女数量、兄弟姐妹数量(不包括自己)、是否与父母同住、户籍、婚姻状况、受教育程度、健康状况、职业、行业、职称、职务、单位。在中国,父母常在子女结婚时给子女一大笔转移支付,本文控制调查上一年度是否有红白喜事来排除这一事件的影响。考虑到工作经验和年龄对劳动力供给的非线性影响,本文还控制了工作经验平方、年龄平方。健康状况是受访者对自己或其配偶健康状况的评估①。职业有8大类,与第三次全国人口普查使用的《职业分类标准》相同;行业有21大类,划分标准参照国民经济行业分类代码(GB/4754-2011);职称包括6大类,分别为:无职称、初级职称、中级职称、高级职称、技术员、荣誉职称;职务包括普通职工、单位部门负责人、单位负责人、组/股长、科长、处长、局长及以上、村干部、乡镇干部、其他;单位类型包括政府部门、事业单位、企业、非营利非政府组织、军队、个体经营、其他。此外,考虑到各地工作时间的差异,本文还控制了省份虚拟变量。在回归分析中,为减小极端值的干扰,本文对所有以货币度量的连续型变量作对数化处理,因存在取值为0的情形,处理方式为先加1再取对数。

① 在问卷中相应的问题为“与同龄人相比,您(您配偶)现在的身体状况如何?选项包括:非常好、很好、好、一般、不好”。

表 1列出了一些主要变量的描述统计。可以发现,劳动者平均每天工作时长为8.64小时,一周工作约5.75天,一年工作约246天,来自于父母的私人转移支付平均为1545.67元,方差为11660.65,该变量的变化非常大。数据还显示,样本中,雇佣劳动者的平均年龄约为40岁,男性比例为59%,党员比例为23%,与父母同住的比例为26%,城镇户籍的比例为63%,未婚的比例仅为8%。

| 表 1 主要变量描述性统计 |

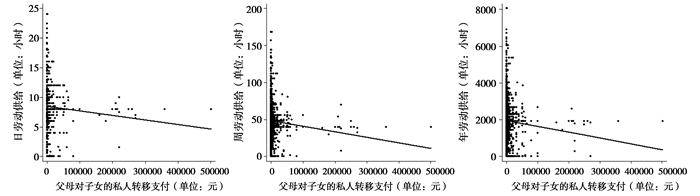

为了更直观地表示来自父母的私人转移支付与劳动力供给之间的相关关系,图 1描述了私人转移支付与日、周、年劳动力供给的闪点图。可以发现,私人转移支付与日、周、年劳动力供给呈负相关关系。下文将采用回归分析对二者的因果关系做更严谨的分析。

|

图 1 父母对子女的私人转移支付与子女劳动力供给之间的相关关系 |

本文的难点在于克服遗漏变量和联立相关导致的内生性问题。遗漏与私人转移支付相关的变量可能导致遗漏变量偏误,比如在交换动机下,父母对子女的私人转移支付与子女的能力、收入风险等因素相关,而这些因素显然会影响其劳动力供给,因此,遗漏变量可能导致模型估计产生偏误。另一方面,如前文所述,子女可能为了从父母处获得更高的私人转移支付而故意减少劳动力供给(Bergstrom,1989),这将导致子女的劳动力供给负向影响父母的私人转移支付,进而导致联立偏误。针对本文面临的内生性问题,本文采用工具变量(instrumental variable)法予以克服。理想的工具变量是与内生变量相关,而与因变量不相关。本文选择受访者父亲与母亲的受教育年限作为父母对子女的私人转移支付的工具变量,显然,父母的受教育程度与其财富高度两关,进而影响父母对子女的私人转移支付规模,但在控制子女的收入、受教育程度、职业特征等变量的条件下,父母的受教育程度并不直接影响子女的劳动力供给,下文的实证分析将进行简单的证明。

本文分析的另一个特点是私人转移支付变量存在左删失(left-censored)的情形。直接采用两阶段最小二乘法可得到一致估计(Kelejian,1971),但并不是最有效的,采用极大似然估计(maximum likelihood estimation)可得到更加有效的估计结果。基本模型的设定如下:

| $ {y_1} = \alpha {y_2} + {X_1}\beta + {u_1}, {u_2}|\left({{y_2}, {X_1}} \right)\~N\left({0, \delta _1^2} \right) $ | (1) |

| $ \begin{array}{l} y_2^* = {X_2}\gamma + {u_2}, {u_2}|{X_2}\~N\left({0, \delta _2^2} \right)\\ {y_2} = \max \left\{ {0, y_2^*} \right\} \end{array} $ | (2) |

y1如同本文的劳动力供给,y2如同本文关注的变量——来自父母的私人转移支付,仅当潜变量y2*>0时,y2=y2*。X1是影响y1的其它变量,X2包含工具变量和X1,上述模型可识别的关键条件是工具变量的估计系数显著异于0。u1,u2是误差项,假定均服从正态分布。令θ1=αy2+X1β,θ2=X2γ,u=(u1, u2)'~N(0, ∑),

| $ {l_i}\left({\alpha, \beta, \gamma, {\delta _1}, {\delta _2}\rho } \right){\rm{ = }}{\left[ {\int_{ - \infty }^{ - {\theta _1}} {\varphi \left({{y_1} - {\theta _1}, {u_2};\sum } \right)d{u_2}} } \right]^{1\left[ {{y_2} = 0} \right]}}{\left[ {\varphi \left({{y_1} - {\theta _1}, {y_2} - {\theta _2}\sum } \right)} \right]^{1\left[ {{y_2} > 0} \right]}} $ | (3) |

利用多元正态分布的条件分布性质:φ(u1, u2; Σ)=φ(u1, δ12)φ(

| $ \begin{array}{l} {l_i}\left({\alpha, \beta, \gamma, {\delta _1}, {\delta _2}\rho } \right){\rm{ = }}{\left\{ {\int_{ - \infty }^{ - {\theta _1}} {\varphi \left({{y_1} - {\theta _1}, \delta _1^2} \right)\varphi \left[ {{u_2} - \frac{\rho }{{\delta _1^2}}\left({{y_1} - {\theta _1}} \right), 1 - \frac{{{\rho ^2}}}{{\delta _1^2}}} \right]d{u_2}} } \right\}^{1\left[ {{y_2} = 0} \right]}}\\ {\left\{ {\varphi \left({{y_1} - {\theta _1}, \delta _1^2} \right)\varphi \left[ {\left({{y_2} - {\theta _2}} \right) - \frac{\rho }{{\delta _1^2}}\left({{y_1} - {\theta _1}} \right), 1 - \frac{{{\rho ^2}}}{{\delta _1^2}}} \right]} \right\}^{1\left[ {{y_2} > 0} \right]}}\\ = {\left\{ {\varphi \left({{y_1} - {\theta _1}, \delta _1^2} \right)\Phi \left[ { - {\theta _1} - \frac{\rho }{{\delta _1^2}}\left({{y_1} - {\theta _1}} \right), 1 - \frac{{{\rho ^2}}}{{\delta _1^2}}} \right]} \right\}^{1\left[ {{y_2} = 0} \right]}}\\ {\left\{ {\varphi \left({{y_1} - {\theta _1}, \delta _1^2} \right)\varphi \left[ {\left({{y_2} - {\theta _2}} \right) - \frac{\rho }{{\delta _1^2}}\left({{y_1} - {\theta _1}} \right), 1 - \frac{{{\rho ^2}}}{{\delta _1^2}}} \right]} \right\}^{1\left[ {{y_2} > 0} \right]}}\\ \end{array} $ | (4) |

采用极大似然法对上式进行估计可得到α,β,γ的一致估计。

五、实证结果分析 (一). 工具变量是否外生的初步检验究竟本文选择的工具变量是否满足外生性条件?可以对此做一个简单的分析,即在控制其它变量的条件下(包括来自父母的私人转移支付这一变量),直接将父亲和母亲的受教育程度放入劳动力供给方程做普通最小二乘回归(OLS)。表 2报告了相应估计结果。结果显示,在控制其它变量的条件下,父亲和母亲的受教育程度均不显著影响子女的日、周、年劳动力供给,这在一定程度上表明本文选取的工具变量满足外生性条件。

| 表 2 工具变量是否外生的简单检验 |

表 3报告了基本模型的极大似然估计结果,且同时报告了第一阶段简约式的估计和最终估计。简约式模型的估计结果显示,父亲、母亲的受教育程度与其对子女的私人转移支付显著正相关,这表明本文的模型设定是可识别的。

| 表 3 父母对子女的私人转移支付与子女劳动力供给 |

从模型第二阶段的估计结果来看,父母对子女的私人转移支付显著负向影响子女的劳动力供给,其它因素不变,父母对子女的私人转移支付每提高1%可使子女的日、周、年劳动力供给分别降低0.0254%、0.0536%、0.0991%,均在1%的显著性水平上显著。上述效应等价于,在样本均值处,父母对子女的私人转移支付每增加约155元,子女的日、周、年劳动力供给将分别减少0.0219、0.2610、21.0781小时。根据国家统计局数据,2012年末全国城镇就业人员为37102万人,据此推断,父母对子女的私人转移支付每增加1元将使全国劳动力日劳动供给减少约5.24万小时①。由此可见,父母对子女的私人转移支付对整个劳动力市场的冲击不可小觑。本文对模型是否存在内生性问题进行了Hausman检验,检验结果显示,在日劳动力供给的估计中,Hausman检验P值为0.9972,不能拒绝OLS估计一致的原假设,但在周和年劳动力供给中,Hausman检验均在1%的显著性水平上拒绝了OLS估计一致的原假设,因此,在后文的分析中,均以受访者父亲和母亲的受教育年限作为父母对子女的私人转移支付的工具变量,采用极大似然法进行估计。

① 以城镇就业人员作为总体来进行推断的原因是,本文使用的样本中89.45%的雇佣劳动者位于城镇地区,虽然仍有10.55%的雇佣劳动者位于农村地区,但统计局并未公布农村地区雇佣劳动者总数,因此,本文以城镇就业人员近似替代本文使用的样本对应的总体,这会低估总体推断值。另一方面,城镇就业人员包括雇佣劳动者、私营企业主、个体工商户等,由于统计局并未单独公布雇佣劳动者人数,这又会高估总体推断值。综合来看,本文的总体推断位于被高估和低估之间。

(三). 影响机制分析尽管前文已发现父母对子女的私人转移支付会显著负向影响子女的劳动力供给,但其影响机制如何呢?参照现有理论研究,本文将从三个方面进行解释。为节约篇幅,下文的分析以周劳动时间作为主要被解释变量进行分析②。

② 采用日劳动供给时间和年劳动供给时间进行影响机制分析,可得到相似结论。

1.利他动机

在利他动机理论下,Bergstrom(1989)指出,代际转移支付可能产生收入效应而降低子女劳动力供给。经典的劳动供给理论表明,劳动供给量与工资率呈倒“U”型,当工资率较低时,劳动者的生活水平较低,闲暇的成本相应也就较低,从而,工资提高的替代效应大于收入效应,劳动的供给曲线向右上方倾斜。但是,随着工资率的进一步提高和劳动时间的增加,工作的机会成本(即闲暇的效用)增加,替代效应开始小于收入效应,从而导致劳动供给数量减少。如果将闲暇看成是一种正常品,那么,其价格便是闲暇的机会成本,即工资率,当个体获得一笔额外的财富转移时,他们更有能力购买价格较低的闲暇。因此,若来自父母的转移支付对子女劳动力供给的影响是由于直接的收入效应,那么,工资率较低的个体受这一转移支付的负向影响更大。为检验这一理论影响机制,本文将样本按照小时工资率的中位数分成高、低两组,小时工资率为年工资与年工作时间的比值。可以预期,在收入效应的假设下,来自父母的私人转移支付对子女劳动力供给的影响应随着工资率的增加而递减。表 4模型(1)、(2)报告了按照小时工资率进行分组的估计结果,结果显示,转移支付对低工资率组周劳动供给时间的边际影响小于高工资率组,尽管差异并不显著(p-value=0.867)。由此可见,收入效应不能解释本文的研究结果。

| 表 4 利他动机检验 |

除了Bergstrom(1989)的研究,Chami(1998)在利他动机理论下分四种情况讨论了来自父母的转移支付对子女劳动力供给的影响,实际上,基本模型的估计结果已经否定了其讨论的第一种情况——来自父母的私人转移支付对子女劳动力供给无影响。在剩下的三种情况中,第三种情况与现实比较相符,即父母不能完全观测到子女的努力程度,且事先承诺支付固定额度,但给低收入子女较低的私人转移支付和高收入子女较高的私人转移支付。在这一理论前提下,他得出父母对子女的私人转移支付将减少低收入子女的劳动力供给,但会增加高收入子女的劳动力供给。为检验这一理论影响机制,本文将样本按照年工资三等分,分别对应低收入组、中等收入组和高收入组。表 4模型(3)、(4)、(5)分别报告了三组样本的估计结果。结果显示,低收入组劳动力供给量受父母的私人转移支付的影响最大,但来自父母的私人转移支付对子女劳动力供给的影响并非随着收入的增加而递减,影响最小的是中等收入组。由此可见,利他动机下的激励理论难以解释本文的研究结果。

2.遗赠动机

Bernheim et al.(1985)的理论研究指出,代际转移支付可视为遗产分期,父母可通过改变代际转移支付策略来激励子女努力工作,且只有当子女数大于1时,代际转移支付才会有效。在这一理论假设下,本文将样本按照子女的兄弟姐妹数量划分为多、少两组,其中,兄弟姐妹数量较多组是指子女的兄弟姐妹数量大于等于1,其余为兄弟姐妹数量较少组本文没有将样本按照独生子女与非独生子女来划分的原因是:在本文使用的有效样本中,独生子女样本仅占到11.26%,样本多少会造成极大似然估计结果难以收敛。。根据Bernheim et al.(1985)的理论研究,兄弟姐妹数量较少组的劳动力供给受到来自父母的私人转移支付的负向影响更大。

表 5模型(1)、(2)报告了兄弟姐妹数量不同分组后的估计结果。结果与预期完全相反,与兄弟姐妹数量较多组相比,兄弟姐妹数量较少组的周劳动供给受父母的私人转移支付的影响更小。在中国,一个风俗是嫁出去的女儿通常不具有继承父母遗产的权利,遗产主要来自男性父母。表 5模型(3)、(4)进一步区分了来自男性父母的私人转移支付与来自女性父母的私人转移支付的差异化影响,其中,男性父母的转移支付用hfama_transfer表示,女性父母的转移支付用wfama_transfer表示。结果同样显示,男性父母的私人转移支付显著正向影响兄弟姐妹数量较少组的劳动力供给,但显著负向影响兄弟姐妹数量较多组的劳动力供给。这一发现与Bernheim et al.(1985)的理论研究相悖,一个可能的解释是父母对子女的私人转移支付引发了多子女家庭竞争性减少劳动力供给,多子女家庭可能为了获得父母更多的私人转移支付而争先为父母提供照料服务。由此可见,Bernheim et al.(1985)的遗赠动机理论不能解释本文的研究结果。

| 表 5 遗赠动机检验 |

3.交换动机

接下来考察第三种影响机制,根据交换动机理论,父母对子女的私人转移支付可能是为了购买子女提供的关爱、照料服务,而子女为父母提供关爱、照料服务可能挤出其劳动力供给量。可以预期,若这一影响机制成立,来自父母的私人转移支付对工作时间较长的子女的劳动力供给影响更大,因为较长的工作时间可能挤出子女对父母的关爱、照料服务。本文采用分位数回归来考察在不同劳动力供给分布上,来自父母的私人转移支付对子女的劳动力供给有何差异化影响。

表 6模型(1)-(4)分别对应的是周工作时间在1/5、2/5、3/5、4/5分位数处的分位数估计结果。可以发现,私人转移支付变量的分位数估计系数随着分位数的提高而由正变负,且负向影响越来越强。由此可见,周工作时间越长,受父母的私人转移支付的负向影响越大。这一发现与交换动机理论一致,即父母对子女的私人转移支付可能是为了购买子女提供的关爱、照料服务,子女可能因此而减少了劳动力供给。

| 表 6 周工作时间的分位数估计 |

为提供更丰富的证据,本文进一步考察来自父母的私人转移支付与子女为父母提供的关爱、照料服务之间的关系。可以预期,若交换动机成立,那么,父母提高对子女的私人转移支付会增加子女对父母的关爱和照料。本文采用三个变量来衡量子女为父母提供的关爱、照料服务①:一是过去一年内探望父母的次数,以“tanwang”表示该变量;二是上个月与父母通话的次数,以“tele”表示该变量;三是离开父母去外地工作的意愿,该变量为哑变量,以“leave_fama”表示该变量,当子女回答“当外地有一份比现在工作更好的工作时,会选择去外地工作”取值为1,否则取值为0。前两个变量仅询问了未与父母同住的受访者,第三个变量仅询问了与父母同住一个村、社区或县的受访者,因此,在本小节分析中,私人转移支付这一变量仅包括来自受访者本人父母的私人转移支付,且样本也仅包括受访者本人,但同时也包括暂时失业的人群。

① 由于样本缺失严重,因此,前文对劳动力供给的分析中未放入这三个变量,后文的稳健性检验中将提供加入这三个变量的估计结果。

表 7模型(1)、(2)、(3)报告了来自父母的私人转移支付如何影响子女为父母提供关爱照料服务的估计结果。结果显示其它因素不变,父母对子女的私人转移支付每提高1%,子女每年探望父母的次数将增加0.0408%,子女每月与父母通话的次数将增加0.0308%,子女离开同住一个地区的父母去外地工作的概率将减少0.017个百分点,上述结果均至少在10%的显著性水平上显著。由此可见,父母对子女的私人转移支付的一个目的是为了“购买”子女提供的关爱、照料服务,子女为父母提供关爱、照料及经济上的支持可能挤出了其劳动力供给。

| 表 7 父母对子女的私人转移支付与子女为父母提供的关爱、照料服务 |

上述分析仅考虑了劳动供给的集约边际(intensive margin),即来自父母的私人转移支付如何影响有工作子女的劳动力供给,但其还可能影响子女的劳动参与,即广延边际(extensive margin)。若父母对子女的私人转移支付降低了子女参与劳动的概率,则前文的估计结果可能存在样本选择偏误,那些没有工作的劳动者可能正是由于获得了来自父母的私人转移支付,遗漏这部分样本会导致估计结果(绝对值)下偏。为检验是否存在样本选择偏误,本小节将对劳动参与进行分析,劳动参与为哑变量,以“has_job”表示该变量,若参与劳动取值为1,否则取值为0。表 5模型(5)的结果显示,父母对子女的私人转移支付并不显著影响子女的劳动参与(has_job),这在一定程度上表明前文的分析不存在样本选择偏误。由此可见,父母对子女的私人转移支付仅减少了子女的工作时间,但并没有使子女退出劳动力市场。

六、稳健性检验 (一). 控制子女对父母的关爱、照料服务前文的分析发现,父母对子女提供私人转移支付的一个目的是为了获得子女提供的关爱、照料服务,而子女为父母提供关爱、照料服务可能挤出了其劳动力供给。为提供这方面的证据,本文在基本的模型中加入上述衡量子女为父母提供的关爱、照料服务的三个变量:过去一年内探望父母的次数(tanwang)、上个月与父母通话的次数(tele)、离开父母去外地工作的意愿(leave_fama)。由于这些变量仅询问了部分受访者,因此会造成样本大量损失。表 8报告了相应估计结果,可以发现,与预期一致,子女探望父母的次数对子女的劳动力供给有显著负向影响,且转移支付仍显著负向影响子女的周和年劳动时间,这表明自上而下的代际转移支付对子女劳动力供给的影响还存在其它途径,由于数据的限制,本文暂无法深入分析其它影响途径,未来可利用更丰富的数据来探讨代际转移支付影响子女劳动力供给的其它途径。

| 表 8 控制子女对父母的关爱、照料服务 |

尽管前文发现本文的研究结果不存在样本选择偏误,为保证估计结果的稳健性,本文进一步采用Heckman两步法来纠正因无法观测到没有工作的个体的劳动供给状况而导致的样本选择偏误:那些没有工作的劳动者可能正是由于获得了来自父母的私人转移支付,遗漏这部分样本会导致估计结果(绝对值)下偏。Heckman两步法为:首先,采用probit模型估计个体选择是否参与工作的概率,根据估计结果计算逆米尔斯比(inverse mills ratio);其次,在基本模型中(式(4))加入逆米尔斯比以控制样本选择偏误,再采用极大似然法重新估计式(4)。Heckman两步法中要求第一步中的解释变量至少要包含一个不在第二步估计中的变量(排它性约束),即只影响个体选择是否参与工作但不影响工作时间长度的变量,寻找这样的变量是非常困难的。本文的处理方式是在第一步中控制地级以上城市的固定效应,在第二步中控制省份固定效应。表 9报告了Heckman两步法的估计结果,与表 3的估计结果相比,私人转移支付这一变量的估计系数的绝对值有微弱增加,这表明遗漏没有工作的样本确实会导致估计结果(绝对值)下偏,但逆米尔斯比在所有模型的估计中均不显著,即遗漏没有工作的样本并不会导致本文的估计结果产生偏误,前文的估计结果是一致可信的。

| 表 9 纠正样本选择偏误:Heckman两步法 |

代际之间的私人转移支付是家庭内部资源的再分配,它既关系着家庭经济的平稳运行,也关系着公共转移支付的政策效果。现有研究较多关注对自下而上的代际转移支付,而对自上而下的代际转移支付的研究相对较少。利用中国家庭金融调查2013年数据,本文采用工具变量估计首先考察了影响父母对子女私人转移支付的因素,并进一步分析了父母对子女的私人转移支付如何影响子女的劳动力供给。主要研究结论如下:第一,父母对子女的私人转移支付与子女的数量负相关,但与孙子女数量正相关,与子女的非金融资产负相关,但与子女的金融资产正相关,同时,与父母同住的子女获得来自于父母的私人转移支付更低。第二,父母对子女的私人转移支付显著降低了子女的日、周、年劳动力供给,以日劳动力供给为例,父母对子女的转移支付每提高1%将使子女的日劳动力供给降低0.0254%。据此测算,父母对子女的私人转移支付每增加1元将使全国劳动力日劳动供给减少约5.24万小时。第三,利他动机和遗赠动机均不能解释本文的研究发现,而交换动机则具有一定解释力,即父母通过私人转移支付“购买”子女提供的关爱、照料服务而挤出子女的劳动力供给是导致上述结果的原因之一。第四,与交换动机理论一致,劳动力供给时间越长的子女,其劳动力供给受父母的私人转移支付的负向影响越大,与此同时,父母对子女的私人转移支付显著提高了子女探望父母及与父母打电话的次数,且显著降低了子女离开父母去外地工作的概率。第五,父母对子女的私人转移支付仅减少了子女的劳动供给时间,而并没有使子女退出劳动力市场,即自上而下的私人转移支付对子女劳动力供给的影响只存在集约边际,而不存在广延边际。

本文的研究结论具有重要的政策含义。首先,本文发现父母对子女的私人转移支付已比较普遍,尤其集中于成年子女,这与中国传统的孝道理论有所违背,导致这一现象的重要原因在于成年子女常面临工作、购房以及抚养下一代的压力。不可否认,适当的代际转移支付有利于家庭经济的平稳运行,但大量自上而下的代际转移支付既掏空了父母的养老储蓄,又对子女的劳动力供给产生了消极影响。因此,政府应从缓解购房负担、减轻生育压力等方面为子女一代减负,以保证家庭经济和社会经济的和谐协调运行。其次,本文发现父母对子女的私人转移支付降低子女劳动力供给的一个原因在于,父母通过私人转移支付“购买”子女提供的关爱、照料服务而挤出了子女的劳动力供给,子女并没有因为获得父母的私人转移支付而退出劳动力市场,也没有将从父母处获得的私人转移支付用于购买休闲。这表明当代父母获得子女提供的关爱、照料服务可能较少,同时,子女一代可能由于工作忙碌而无暇照顾父母,父母对子女的私人转移支付与子女劳动力供给之间只是一种简单的交换。因此,政府一方面要进一步完善社会养老保障体系,形成“居家养老+社区养老+机构养老”的多层次养老服务模式,让老年人老有所养、老有所依、老有所爱、老有所乐、老有所安,另一方面,国家应设立专门的探亲假,以保证子女能够有固定的时间关爱、照料父母,以强化父母与子女之间的情感联系,而不仅仅是简单的交换关系。再次,本文的研究表明,父母对子女的私人转移支付更体现出交换动机,因此,政府增加公共转移支付并不会挤出私人转移支付,公共转移支付可以达到其预期的政策效果。从这一角度出发,政府应进一步加大公共转移支付投入力度。一方面,通过增加对老年人的公共转移支付来缓解父母向子女进行私人转移支付后的经济压力,另一方面,通过增加对企业的公共转移支付来补贴企业在员工休假探望父母后所增加的用人成本。最后,由于征收遗产税必然会减少代际转移支付的总规模,这可能会改变父母的遗赠策略,比如,通过私人转移支付将遗产分期,这既可能影响遗产税的财富分配调节功能,也会对子女的劳动力供给产生负向影响,部分群体“不劳而获”的现象可能加剧社会的不公平感。因此,通过征收遗产税来调节代际之间的财富流动需要考虑其对劳动力市场造成的冲击。

| [] |

程杰, 2014, “养老保障的劳动供给效应”, 《经济研究》, 第 10 期, 第 60-73 页。 |

| [] |

陈欣欣、董晓媛, 2011, “社会经济地位、性别与中国老年人的家庭照料”, 《世界经济》, 第 6 期, 第 147-160 页。 |

| [] |

江克忠、裴育、夏策敏, 2013, “中国家庭代际转移的模式和动机研究——基于CHARLS数据的证据”, 《经济评论》, 第 4 期, 第 37-46 页。 |

| [] |

解垩, 2014, “中国老年人保障与代际间向上流动的私人转移支付——时间照料与经济帮助”, 《世界经济文汇》, 第 5 期, 第 69-83 页。 |

| [] |

马驰骋、王元月、李然、刘振宇, 2006, “失业保险是否会造成长期失业?运用生存模型对青岛市失业者的经验研究”, 《南方经济》, 第 1 期, 第 48-60 页。 |

| [] |

Altonji J., Hayashi F., Kotlikoff L., 1997, "Parental Altruism and Inter Vivos Transfers:Theory and Evidence". Journal of Political Economy, 105(6), 1121–1166.

|

| [] |

Bachmann A., Boes S., 2014, "Private Transfers and College Students' Decision to Work". Economics of Education Review, 42, 34–42.

|

| [] |

Becker G. S., 1974, "A Theory of Social Interaction". Journal of Political Economy, 82(6), 1063–1093.

|

| [] |

Bergstrom T. C., 1989, "A Fresh Look at the Rotten Kid Theorem and Other Household Mysteries". Journal of Political Economy, 97(5), 1138–1159.

|

| [] |

Bernheim B. D., Shleifer A., Summers L. H., 1985, "The Strategic Bequest Motive". Journal of Political Economy, 93(6), 1045–1076.

|

| [] |

Blundell R., Johnson P., 1998, "Pensions and Labor-Market Participation in the United Kingdom". American Economic Review:Papers and Proceedings, 88(2), 262–269.

|

| [] |

Cameron L. A., Cobb-Clark D., 2008, "Do Coresidency and Financial Transfers from the Children Reduce the Need for Elderly Parents to Works in Developing Countries?". Journal of Population Economics, 21(4), 1007–1033.

|

| [] |

Cameron L. A., Cobb-Clark D. A., 2001, "Old-Age Support in Developing Countries:Labor Supply, Intergenerational Transfers and Living Arrangements". IZA Discussion Paper, No. 289.

|

| [] |

Chami R., 1998, "Private Income Transfers and Market Incentives". Economica, 65(260), 557–580.

|

| [] |

Cobb-Clark D. A., Gørgens T., 2014, "Parents' Economic Support of Young-adult Children:Do Socioeconomic Circumstances Matter?". Journal of Population Economics, 27(2), 447–471.

|

| [] |

Cox D., 1987, "Motives for Private Income Transfers". Journal of Political Economy, 95(3), 508–546.

|

| [] |

Dimova R., Wolff F.C., 2006, "Do Downward Private Transfers Enhance Maternal Labor Supply? Evidence from around Europe". Journal of Population Economics, 24(3), 911–933.

|

| [] |

Dustmann, C., and J. Micklewright, 2001, "Intra-Household Transfers and the Part-Time Work of Children", CEPR Discussion Papers.

|

| [] |

Feldstein M., 1976, "Temporary Layoffs in the Theory of Unemployment". Journal of Political Economy, 84(5), 937–957.

|

| [] |

Ha, Trong Nguyen, Amy Y.C., Liu, Alison L. Booth., 2012, "Monetary Transfers from Children and the Labour Supply of Elderly Parents:Evidence from Vietnam". Journal of Development Studies, 48(8), 1177–1191.

|

| [] |

Kelejian, Harry H., 1971, "Two-Stage Least Squares and Econometric Systems Linear in Parameters but Nonlinear in the Endogenous Variables". Journal of the American Statistical Association, 66(334), 373–374.

|

| [] |

Kalenkoski C. M., Pabilonia S. W., 2008, "Parental Transfers, Student Achievement, and the Labor Supply of College Students". Journal of Population Economics, 23(2), 469–496.

|

| [] |

Samwick A. A., 1998, "New Evidence on Pensions, Social Security, and the Timing of Retirement". Journal of Public Economics, 70(2), 207–236.

|

| [] |

Topel R. H., 1983, "On Layoffs and Unemployment Insurance". American Economic Review, 73(4), 541–559.

|

| [] |

Wolff F. C., 2006, "Parental Transfers and the Labor Supply of Children". Journal of Population Economics, 19(4), 853–877.

|