在过去的半个多世纪里,组织宽余(organizational slack)①一直都是组织与管理研究领域中的一个重要概念,但宽余对组织而言究竟意味着什么或者说宽余在组织的运营中究竟扮演怎样的角色,学界一直存在不小的争议,现存的实证研究也未能给出一致的证据。深究其原因,既有对概念内涵理解的出入,也有对变量测量的偏差,更有不少是学科背景不同的学者间缺少互通而带来的人为噪声。为此,我们有必要重新来对这个概念的内涵本身加以正本清源,同时将视阈拓展到更大的组织与管理学科背景下,去对它和密邻概念之间的关系做出清理,在此基础上重新对现有证据中存在的冲突做出更加全面和深度的解读,由此来弱化甚至消除不同学科背景引致的潜在认知矛盾,从而将组织宽余这个概念更好地融入到不同学科的研究题域中,最终促成不同研究间的通约与互鉴共长。

① 在现有的中文文献中,organizational slack通常被翻译为“组织冗余”,严格讲这样的翻译不太恰切,在本文中我们将之翻译为“宽余”,至于原因我们稍后会详细阐述。

一、组织宽余的起源及其界定任何一个研究领域要取得实质性的理论进展,都必须首先明确其中核心概念的内涵及边界(Barney and Felin, 2013)。组织宽余这个概念最早可以追溯到March和Simon(1958)对目标冲突的讨论。March和合作者们将组织描述成一种联合体(coalition),在其中不同的成员又会组成不同的子联合体。在商业组织上,联合体成员包括管理者、工人、股东、供应商、顾客、律师、税收官和监督部门等(Cyert and March, 1963:27)。由于信息的不当和局限,以及对需求的缓慢适应,在各种支付(payments)和联合体需求的相互调整中会存在摩擦,进而会导致组织中普遍存在资源可获性与维持联合体所需的支付要求之间的不一致(Cyert and March, 1963:36)。这种不一致或者说对于联合体成员而言的“总体资源和总体所需支付之间的差异”,通常就被称为“组织宽余”(Cyert and March, 1963:36)。当组织中的资源没有被完全利用时,宽余就产生了。

在后来的研究中,许多学者都基本上沿用了这样的内涵界定,也有部分学者尝试着对它的内涵进行了调整和拓展(我们将一些代表性的界定整理在表 1中)。这些调整和拓展在增进我们对这一现象的理解的同时,也因为一些人为的调整(很多时候可能是为服务于某一研究目的而做出的功利性修订)为理论界带来了很多噪声,从而扰乱或阻碍了我们对组织宽余这一现象和概念的准确理解。概括而言,宽余是一种可得到、可利用的,在结构上和时间上超过目前企业持续运营所必需的资源,它使得企业具备了一种弹性,一方面让企业得以应对内外部的压力与变化,另一方面使拥有“剩余”或“超额”资源的企业在决策时拥有了自由裁量的可能。为了更好地理解和把握这一概念的内涵,我们将宽余与相似的概念进行简要的对比分析。

| 表 1 现有研究中具有代表性的组织宽余定义 |

对于“slack”的研究,国内学者普遍把它译为“冗余”。我们认为冗余对应的英文单词应该是“redundancy”,意思是冗长的,多余的;而“slack”在牛津词典中翻译为不紧的、松弛的,应译为宽余。二者在性质上有明显的区别:冗余(redundancy)是重复性的,产生于资源配置过程中在功能上的重复,因此对于冗余的决策是确定的,即冗余是相对于服务于同一目的的资源而言的,对于冗余要么消除要么备用;宽余(slack)是调整性的,产生于需求与支付相互摩擦过程中在结构上的不一致和时间上的不协调,因此对于宽余的决策是不确定的,即组织对于“宽余”的配置决策带有很高的不确定性,可以利用宽余来服务于多种不同的目的。

(二). 宽余与资源按照现代学者的观点,广义的企业资源是指企业所拥有、控制或可以利用的、能够帮助实现企业经营目标的各种生产要素的集合,既可以是已经被消费的,也可以是未被消费的和未来可以被利用的。宽余仅指未被消费的和未来可以被利用的资源中超过持续运营所必需的部分,与广义的企业资源在范围界定上是不一致的,或者说宽余只是广义资源的一个子集。

按照资源观(Barney, 1991, 1994, 2002)的观点,企业是资源的集合体,由于企业所控制的异质资源使得企业得以构建,并实施能够提高其效率和效益的战略,根据Barney的观点,一个企业要获得可持续的竞争优势,它必须拥有有价值的、稀缺的、难以模仿的和不可替代的(即VRIN)资源和能力,与此同时还需要有一种组织能够吸收和配置这些资源。宽余作为一种“剩余”或“超额”资源,在性质上并不符合Barney对于战略资源的定义。然而,正如Penrose(1959)所指出的,产品生产过程中的投入要素从来不是资源本身,而是资源使用过程中所产生的服务。所以对于宽余的利用将使其具备转化为战略资源的可能。

Sanchez(1997)提出了“资源柔性”(resource flexibility)这一概念。在概念的界定中,作者指出柔性涉及了资源使用中的三个维度:资源的使用范围越广,柔性越高;资源转化的成本和难度越小,柔性越高;资源转化所需的时间越短,柔性越高。宽余并不强调资源本身的特性,而是相对于企业实际运营需求而言的。宽余可能具有柔性也可能不具有柔性,而柔性资源一旦被用于实际运营中就不是宽余。

(三). 宽余与超额利润超额利润被视作企业竞争优势所带来的客观结果,从经济学视角来看是以“租”的形式存在的,即是一种经济价值。Peteraf and Barney(2003)指出竞争优势所创造的经济价值是超出产品市场竞争者盈亏平衡点的生产者剩余和消费者剩余之和。该经济价值有多少能够反映在企业利润中取决于交付该产品或服务的成本和消费者所感知到的相对于企业竞争者的价值之间的差额(Newbert,2007)。由于消费者剩余的不可捕获性,学者们往往用超过行业平均水平或超过股东期望的回报来衡量超额利润。作为企业资源积累的重要来源,超额利润显然是宽余的一个重要来源。但是,超额利润最终是否能以宽余的形式在企业中出现并存在取决于利益相关者对其的占用和决策者对其的配置情况,因此能够以宽余形式表现出来的超额利润可以在一定程度上视作企业决策者有意为之的一种长期导向行为。

二、组织宽余功能的认知冲突虽然学者们对宽余的核心内涵初步达成了一致的看法,但在对宽余功能的认知上,即对组织而言宽余究竟意味着什么或者说宽余在组织的运营中究竟扮演怎样的角色,不同学者间一直存在不小的争议。在此,我们将不同的学科理论视角归为两类进行说明。

(一). 作为效率损失的组织宽余1.经济效率的损失

在新古典经济学领域,学者们对宽余普遍持负面看法,认为宽余是管理者自我趋利和无效率的表现,仅在企业处于非均衡状态时会出现。在这一视角下,宽余被视作为一种不必要的成本,应该予以消除,以优化企业的资源配置,提高效率(Leibenstein, 1969; Williamson, 1963, 1964)。新古典经济学家对组织宽余的认知,更多地是从抽象的理论层次,对其存在合理性的一种“应然性”阐释,这与新古典经济学所追求的“效率”逻辑和所秉持的“理性经济人”及“信息充分性”等假说是一脉相承的。

与新古典经济学视角一样,代理理论也强调资源利用效率的重要性。Jensen and Meckling(1976)指出,企业作为虚拟法人,是由目标冲突的个人基于一系列的契约关系所组成的。代理理论的学者们认为由于企业所有权与经营权的分离,拥有经营权的管理者往往有着自己的目标,如追求权力、声望、金钱和工作安全等,这些目标并不总是与拥有所有权的股东的目标相一致。宽余的存在会加剧企业内部的代理问题(Jensen and Meckling, 1976),导致企业的无效率和惯性(Kim et al., 2008)。与经济学视角不同的是,代理理论的视角强调信息的不对称使得宽余能够滋生管理者的自满情绪,诱发管理层逃避工作,进行权力构建,过度消费等自我放松和自我寻利的活动。

2.决策效率的损失

Williamson(1964)认为由于组织中的个体并非如经济学假设中的完全理性,组织资源常常会被用于个人目的,宽余越多引发的利益冲突也会越多。当宽余增加时,个人利益也会随之膨胀,高管团队成员将会寻求机会使得宽余按自己的偏好得到利用;当宽余减少时,他们又会努力维护已获取的资源,而自我膨胀与自我维护都将促使政治斗争变得激烈,从而降低决策的效率。此外,随着宽余的增加,代理者发起并支持自己的宠物项目变得容易,由于监控标准的放松甚至缺失,想要合法终止类似项目则变得愈发困难(Staw et al., 1981),真正有利的创新项目将会由于资源被宠物项目所占用而被放弃。由此导致两类错误的发生,即选择了不应该支持的项目,停止了应该继续的项目(Nohria and Gulati, 1996)。

Cheng and Kesner(1997)认为宽余作为组织与外部不可预见性之间的一种缓冲(Cyert and March, 1963; Galbraith, 1973; Thompson, 1967),也可能对组织造成负面影响。宽余的出现会削弱组织对于外部环境的敏感性,阻碍管理者做出迅速的战略变革,而不是引导其发掘新的战略机会(Cheng and Kesner, 1997)。

可见,在新古典经济学视角和代理理论的视角下,组织宽余被认为是诱发冲突,降低经济和决策效率的根源,应该予以消除。

(二). 作为柔性需要的组织宽余1.决策的柔性

宽余会影响决策标准和风险态度。首先,企业行为理论(Cyert and March, 1963)将企业视为不同角色行动者的联合体,认为宽余的存在为行动者提供了满足不同角色方追求自身政策议题的机会。由于不同角色之间的冲突是在对组织资源的争夺过程中显现出来的。当资源稀缺时,高管团队成员将会为争取有限资源而讨价还价,此时决策的过程将变成政治斗争而不是理性的评判过程(Moch and Pondy, 1977);宽余的存在能够让更多需求得到满足,从而缓解不同角色主体之间的冲突。还有学者认为冲突是组织内部不同角色主体相互依赖的结果,宽余的存在有利于降低这种依赖,从而缓解冲突(Pfeffer and Salancik, 1978)。

其次,March and Simon(1958),Simon(1976)指出,当企业绩效水平高于满意水平时,企业更倾向于采取低风险的决策,因为这样可以降低接下来的绩效水平低于满意水平的可能性。反之,如果企业绩效水平低于满意水平,那么企业就更加倾向于采取高风险的决策,因为这提高了未来绩效水平将会高于满意水平的可能性。根据Simon的观点,宽余可能会影响决策标准的“可接受程度”,进而影响企业对次优行为的选择,宽余的存在会使得战略决策者更容易作出满意决策。另一种观点则认为宽余的出现将会提高对于风险的容忍度,进而增强一种冒险方案变得可接受的可能性。由于宽余的保护,使得企业不用过于担心业绩下滑的风险,创新与变革的决策将变得更容易被接受(Baird and Thomas, 1985; Singh, 1986)。

此外,根据Kahneman and Tversky(1979)的前景理论观点,当人们试图防止可能的损失时,通常是冒险的;而当人们试图获取可能的收益时,通常是风险规避的。Singh(1986)在关于风险、绩效和宽余的研究中指出,如果接受前景理论的观点,那么就意味着在充满机会的情况下企业更倾向于风险规避,而当处于不利的状况时,企业更倾向于冒险。因此根据企业联合体所处的状况及其风险态度,我们可以预测企业试图保持的宽余水平。假定宽余可以用于保护企业不受风险的影响,当决策者感知到企业处于有利环境中时,将更倾向于保持宽余;而当感知到自身处于不利的环境中时,将不会保持宽余。

2.反应的柔性

面对不可预测的环境,企业需要随着变化的进程做出恰当而快速的反应,使自己变得更具适应性。宽余的存在为企业提供了面对变化时实施管理变革的余地。作为组织与外部不可预见性之间的一种缓冲,宽余创造了一个尚未被利用的改进空间,使得企业可以从容应对外部竞争环境的压力和变化(Levinthal and March, 1981)。与此同时,适应性也意味着组织自身的变革。Hannan and Freeman(1984)指出,组织的变化对组织核心的影响越小,组织惯性的力量对这种变化的阻碍就越小。宽余的作用就在于保护组织核心,化解变化对组织的震荡(Thompson, 1967)。对此,Bourgeois(1981)认为宽余为组织可能犯错而留白,使得受到创伤的企业在“手术”时不至于休克破裂。

可见,基于企业行为理论视角和组织适应性视角的解读,宽余能够增强组织在进行内部决策和应对外部环境过程中的柔性,因而组织需要保持适度的宽余,对于身处高度不确定环境中的企业尤其如此。

三、组织宽余功能的经验证据上述部分是学者们基于不同视角对于组织冗余功能做出的理论分析和研判,接下来我们将进一步梳理现有文献中积累的相关经验证据,借此增进我们对组织宽余在企业实际运营中所扮演的多重角色的深入理解和认识。归纳而言,这些经验证据主要围绕着三个方面,分别是宽余对企业决策、行为和绩效的影响。

(一). 宽余对企业决策的影响作为宽余研究中的基础性问题,学者们对宽余和企业决策之间关系的实证研究主要集中在早期阶段,并且发现两者之间的关系是非常复杂的。Singh(1986)通过实证分析发现,良好的绩效表现与企业的风险承担之间显著负相关,但这种关系会受到宽余水平的调节。具体而言,好的绩效会增加企业宽余,其中被吸收的宽余使得企业在决策时更能够承担风险,但未被吸收的宽余与企业决策时的风险承担无关;此外,较高的被吸收宽余会降低企业决策时的分权程度。Moses(1992)借助Bourgeois Ⅲ和Singh(1983)提出的宽余测量方法进行的实证研究表明,以费用和资金形式的宽余的增加与采取风险更高的定价策略相关;但由于宽余的不同测量指标之间存在着高相关性,很难给不同类别的宽余所产生的作用下定论。Cheng and Kesner(1997)从组织战略视角,分析和检验了宽余对企业决策的权变影响。他们发现,当企业以强化外部市场效益为资源战略导向时,宽余的增加有助于增强企业对环境变化的敏感性,进而有利于做出迅速的战略决策;当企业以强化内部效率为资源战略导向时,宽余的增加会降低企业对环境变化的敏感性,不利于做出迅速的战略决策。他们同时还发现可利用宽余和潜在宽余在组织的适应性过程中发挥了相似的作用。

(二). 宽余对企业行为的影响沿着Cyert and March(1963)的初始思想,学者们对宽余给企业行为带来的影响进行了大量的实证研究。在早期的几项研究中,学者们着重分析和检验了宽余可能带来的组织政治行为,后来政治行为逐渐被作为一种解释逻辑来分析宽余给企业创新等行为产生的影响。与上面对宽余功能的认知差异相似,在宽余和企业创新关系的研究中学者们得到的证据也是充满着冲突和不一致。有的研究发现两者之间正相关,有的发现两者之间负相关,有的学者则检验出了两者之间的非线性关系(比如,Davis and Stout, 1992; Geiger and Makri, 2006; Nohria and Gulati, 1996)。

在一项早期的探索研究中,Davis and Stout(1992)发现,宽余和企业创新之间呈负相关关系,因为宽余会给企业带来一种安全的错觉进而抑制企业的创新动机。相反,Greve(2003)在随后的一项研究中证实了自己提出的宽余支持创新的假说。企业资源观(RBV)的支持者认为,宽余本身为创新奠定了资源基础,使得企业有人力、精力及物力监控和处理庞大而复杂的信息,进而为持续创新所需要的思考、学习和尝试提供空间(Lawson, 2001; Voss et al., 2008)。同时,宽余对企业产生的保护作用,使企业可以轻松面对创新的成败,创新试验的合法性受到质疑的可能性降低(Thompson, 1969),这将促使企业敢于追求结果不确定的创新项目,如开发新产品、进入新市场等(Hambrick and Snow, 1977; Moses, 1992),并进一步创造出一种勇于探索和尝试的氛围(Bourgeois, 1981; Nohria and Gulati, 1996)。

随着相互冲突的经验证据的出现,研究者们开始关注两者之间的非线性关系。Nohria and Gulati(1996)最早对此主题进行了考察。他们发现两者之间存在倒U型的关系,宽余太少会使得企业倾向于风险规避,进而不利于创新;宽余太多将会滋生自满,削弱控制从而不利于创新。这一观点随后得到了Herold et al.(2006)、Kim et al.(2008)以及王亚妮和程新生(2014)的支持。Herold et al.发现,可利用的宽余与专利引用数量间呈倒U型关系;Kim等发现财务宽余和研发投入之间为倒U型关系;王亚妮和程新生基于中国制造业上市公司的实证研究发现沉淀性宽余资源与企业创新呈现“U”型关系。上述证据间的冲突或许还可以从另外一个角度给出合理的解释,那就是宽余原本是一个多维度的构念(Voss et al., 2008),可是在具体的实证研究中学者们都只是关注了其中的一个方面。现有的几项经验研究可以为这样的猜测提供初步的证据。比如,Geiger and Cashen(2002)发现可利用和可恢复的宽余与创新之间是倒U型关系,而潜在宽余跟创新呈正向线性关系;Geiger and Makri(2006)发现,可利用的宽余与创新的数量和技术广度最为相关,研发投入的强度越大,可恢复宽余对创新的影响越小。

基于现有的相互冲突的经验证据,我们可以初步推断,不同类型的宽余在不同情境下可能会对企业的创新形成产生不同的影响(比如,Geiger and Makri, 2006),因此我们在未来的研究中需要给予不同类型宽余的独立效应和联合效应(比如,Liu et al., 2014; Marlin and Geiger, 2015),以及这些效应的边界条件(比如,Ju and Zhao, 2009; Su, Xie and Li, 2009)更多的关注,同时也需要更多地分析宽余影响企业创新的内在机制,尤其是可能存在的不一致中介效应(inconsistent mediation effect)。当然,这些都需要建立在对宽余和创新有一致测量的基础之上。

(三). 宽余对企业绩效的影响绩效作为结果变量,直接受到企业决策和行为的影响,因而关于宽余和绩效之间的关系也存在多重不同的解释。首先,基于资源观和企业行为理论的研究认为,宽余作为一种“超额”资源,为企业提供了保护,有利于企业采取积极的战略举措,进行创新和变革,抵抗外部威胁,挖掘外部机会,故宽余与绩效正相关。其次,基于经济学视角和代理理论的研究则认为宽余是一种闲置资源,实际上是企业无效率的一种体现,会加剧内部的代理问题,导致管理者的自我服务行为进而伤害组织绩效。最后,部分学者基于权变视角,认为宽余在一定范围内有助于提升绩效,超过一定范围后则会伤害绩效(Bourgeois Ⅲ, 1981)。基于这一权变视角,企业比较理想的状态应该是,保持一定水平的宽余来应对外部环境的变化,同时又要限制管理层的不负责任行为。

对于宽余和绩效之间可能存在的上述三种关系,现有的实证研究均提供了相应的经验证据(Lecuona and Reitzig, 2014)。由于样本选择和测量的不一致等问题,检验宽余与绩效关系的研究虽然证明了二者间存在直接关系,但至于存在什么样的具体关系并没有得出明确的结论。此外,学者们逐渐意识到不同类型的宽余对企业绩效会有不一样的影响,因为宽余对于组织而言是否有价值在很大程度上取决于现行组织活动对于宽余资源的吸收程度(Singh, 1986; Tan and Peng, 2003; Voss et al., 2008)。研究表明,因已吸收和未吸收宽余具有本质性差异,它们在企业绩效中扮演着不同的角色(Ju and Zhao, 2009; Tan and Peng, 2003)。比如,Tan and Peng(2003)基于中国电子产业调查数据和中国制造业企业报告数据两类样本,采用财务指标和问卷两种宽余测量指标,得出了一致的结论,即被吸收的宽余对企业绩效有显著正向影响,未被吸收的宽余对企业绩效有显著负向影响。George(2005)基于私营企业数据发现低自由度宽余与绩效间呈倒U型关系,高自由度宽余与绩效间为线性正相关关系,瞬时宽余无利于增强企业绩效。

在关于宽余和绩效之间关系的一项元分析中,Daniel et al.(2004)分析了1990到2000年间发表在SMJ和JBV上的66项相关研究中的80个样本(这些研究中,有25项将宽余作为自变量,分析了宽余对企业绩效的直接影响,其中16项发现二者正相关,1项发现二者负相关,5项发现了混合关系,还有3项研究发现不同类别的宽余与企业绩效的关系是不一样的)。通过元分析,他们发现,在宽余与绩效的直接效应中,可供利用的宽余、可恢复的宽余与潜在宽余都与企业绩效正相关,且可利用的宽余与潜在宽余对企业的影响比可恢复的宽余更为显著;在控制住产业类别后,潜在宽余与企业绩效间的关系更为显著,而可供利用的宽余与绩效则成负相关关系。此外,作者还发现因变量滞后与否并不会显著影响宽余与绩效之间的关系。

国内学者在对宽余与绩效进行研究过程中,也发现二者间存在着较为复杂的关系。蒋春燕、赵曙明(2004)以278家中国上市公司1994-2001数据为样本,发现宽余和绩效之间的三阶段关系,当宽余低于目标范围时为正相关,当宽余达到目标范围时为负相关,当宽余超出目标范围时为正相关。邹国庆、倪昌红(2010)以699家制造业上市公司2007数据为样本,发现组织宽余确实能够在一定程度上促进企业绩效的提升,但随着企业所在区域的市场化程度和企业自身的治理水平提升,宽余资源对绩效的促进作用减弱。

最近,开始有学者开始关注不同类型的宽余之间的组合如何影响企业的绩效。比如,Paeleman and Vanacker(2015)最新的基于资源约束视角的研究就发现,在欧洲的信息通讯技术企业中,并行宽余(即财务和人力资源同时宽余)和并行约束(即同时缺少财务和人力资源宽余)都不利于企业绩效,相反企业在有财务宽余并受到人力资源约束的情况下会表现出更好的绩效。Vanacker et al.(2017)利用来自26个欧洲国家的162, 633家私营企业的时间序列数据的研究表明,财务宽余会对绩效产生积极的影响,而人力资源宽余则对绩效产生消极作用,不过这两种效应的强度都是递减的。更为有趣的是,他们还发现财务宽余对绩效的积极影响在债权人权力比较弱的国家会更显著,而人力资源宽余对绩效的消极作用则在员工权力高的国家更为显著。近来,开始有学者将不同类型组织宽余视为情境,来分析和考察其对已有文献中识别出的重要企业行为和绩效之间关系的调节作用。比如,孙婧、沈志渔(2014)在将宽余分为已吸收和未吸收两种类型的前提下,分别考察了它们对外部搜索与产品创新绩效之间关系的调节作用。Leyva-de la Hiz et al.(2018)分析和检验了组织宽余对聚焦型环境创新同财务绩效之间积极关系的弱化作用。Munjal et al.(2018)考察了小企业的组织宽余对技术离岸外包和财务绩效之间积极效益会的强化作用。这样的研究为我们深入了解宽余和绩效之间的关系提供了一个更加新颖和细腻的视角。

统揽上述实证研究,我们发现造成已有经验证据间冲突的一个非常重要的原因是:对核心变量的测量存在非常大的差异。这对于核心理论知识的积累而言是十分不利的。要解决这一点,我们有必要就组织宽余的测量工具达成共识,在确保测量信度和一致性的前提下再去探索其对不同组织行为和绩效的影响。接下来,我们将对现有文献中关于组织宽余的测量方法做出系统的梳理,识别其中的问题,并提出可能的解决路径。

四、组织宽余的测量困境与可能思路任何一个研究领域或学科要走向成熟,都必须有一套精确的研究工具作保障。在组织宽余的早期研究中,学者们试图通过企业的盈利性来间接地反映宽余,因为盈利企业不仅能够产生内部资本,更有可能以此吸引外部资本,如获得安全负债、得到更优惠的供应、招募更优秀的员工等。比如,Wolf(1971)就采用盈利能力(营业利润增长率)来反映企业可用的宽余资源,认为拥有较高营业利润增长率的企业将能够获得宽余,而营业利润增长率较低或负增长的企业将失去宽余。Dimick and Murray(1978)在控制住企业规模变化后,通过计算样本企业五年的平均利润来判断企业能够获得高宽余还是低宽余,Marino and Lange(1982)则在控制住不同产业绩效的差异后,基于总资产回报率和每单位销售收入所带来的边际现金流来判断企业的宽余水平。在后来的研究中,学者们尝试着对组织宽余进行分类,并检验不同类型宽余或者宽余的不同维度对于企业决策、行为和绩效的不同影响。

(一). 基于客观指标的代理测量宽余在企业中是以不同形式存在的,如财务宽余、人力资源宽余、生产能力宽余、和技术宽余等有形和无形宽余,现有基于客观指标的分类与测量主要是针对有形宽余,尤其是财务宽余。

1.基于宽余来源的分类与测量

Bourgeois Ⅲ(1981)最早提出需要对宽余进行分类,并针对自己的分类体系提出了不同类别宽余的相应测量方法。他认为作为宽余的代理变量必须能够使研究者辨别出“宽余的获得”和“宽余的失去”,因为企业的战略行为(政治行为和创新行为)是对宽余的注入和失去的反应,而不仅是宽余的存在。此外,从因果关系的推断来看,比起单纯比较不同宽余水平下企业行为的不同,衡量宽余的变化所带来的企业行为变化要更为有效。为此,Bourgeois Ⅲ(1981)从来源上对宽余进行了区分,将能够受管理行为所影响的资源划分为内部来源宽余(internal sources of slack),并用留存收益变化、股利变化、行政费用变化、营运资本变化以及负责与权益比率变化等指标来衡量;将受外部因素影响的资源划分为外部来源宽余(external sources of slack),并用企业借款利率变化、市盈率变化等指标来衡量。Geiger和Cashen(2002)认为宽余不仅包括企业内部现有的资源,也包括未来潜在的可供利用资源。类似的,他们也从内外部两个方面对宽余进行了划分,其中内部宽余包括企业内部可供利用或已被利用的资源,外部宽余则被看作是企业的债务融资能力。

2.基于宽余特性的分类与测量

在早期研究的基础上,学者们根据宽余自身可能的存在形式以及可以被加以利用的程度对宽余做了进一步的区分。Bourgeois Ⅲ and Singh(1983)提出了可利用宽余(Available slack)、可恢复的宽余(Recoverable slack)和潜在宽余(Potential slack)三类分法,并利用财务指标分别对它们进行了替代性测量。其中,可利用的宽余通过留存收益比率变化、股利支付比率变化和营运资本率变化来衡量,可恢复的宽余通过应收账款率变化、存货比率变化和费用率变化来衡量,潜在的宽余采用产权比率的变化和市盈率的变化来衡量。Singh(1986)在研究宽余与组织决策过程中的风险承担关系时将宽余划分为了被吸收的宽余(Absorbed slack)和未被吸收的宽余(Unabsorbed slack)。前者用企业的费用水平和营运资本率来衡量,以此反映以费用和资本形式被组织吸收的宽余;后者以现金及现金等价物覆盖当前流动负债的比率来衡量,以此反映出未来资源的流动性。Voss et al.(2008)在研究宽余与环境威胁对产品探索与开发的影响时,将宽余资源分为财务宽余(一般、未被吸收)、运营宽余(一般、已吸收)、客户关系宽余(稀缺、未吸收)和人力资源宽余(稀缺、已吸收)。在测量上,由于研究对象是影剧院,财务宽余用现金储备来衡量,客户关系宽余用定金收入衡量,运营宽余用未上座率来衡量,人力资源宽余用全职的导演、设计师和演员占所雇佣员工的比例来衡量。

3.基于管理者自由裁量权的分类与测量

Sharfma et al.(1988)学者进一步拓展了组织宽余的分类维度,首次将管理者的自由裁量权引入宽余的分类体系。他们认为,能够被界定为宽余的资源必须能够被纳入管理者的视野,并能够在未来加以利用;但不同的资源对于缓解企业内外部压力的作用是不一样的。为此他们从资源的易见性及其能够被管理者加以自由裁量的程度对Bourgeois(1983)的分类进行了补充阐释,认为具有高自由度的宽余(high discretion slack)包括现金及现金等价物,信用额度、原材料、低熟练工和高弹性的机器生产力;低自由度宽余(Low discretion slack)则涵盖了在产品、熟练工和低弹性的机器生产力。但在现实中,高自由度和低自由度宽余在企业中常常是共存且难以区别的(George, 2005)。对于管理者来说,企业对自身资源进行配置的自由裁量权相对于竞争者而言是不明晰的,在实践中往往是共同加以利用,无法做出严格的区分(George, 2005)。

尽管在概念界定中,学者们普遍认为宽余是一种相对于需求的超额或剩余资源,但在实证分析中,“超额”或者“剩余”往往是与产业均值或样本值相比较,或以时间作轴进行自我的纵向比较,缺乏对企业自身的运营需求的衡量。为此,George提出了瞬时宽余(transient slack)的概念,认为在运营需求被满足后可供利用的超额资源是转瞬即逝的。在测量上,他用企业的永久资产(权益与负债之和)减去固定资产和其它长期资产表示可供利用的资源;运营需求则用对现金需求的估计(如5天的销售额)加上应收账款和存货再减去应付账款来衡量;可供利用的资源减去运营需求即为宽余。

(二). 基于调查问卷的直接测量由于宽余是一种相对于需求的超额或剩余资源,单纯基于二手客观指标的替代测量难以准确捕捉其“超额”或“剩余”的内涵,也就是说真正对组织决策产生影响的可能不是“客观”的宽余水平本身,而是管理决策者对于组织宽余水平的“主观感知”。所以也有部分学者尝试通过问卷调查的方式来对企业的资源宽余水平进行直接的捕获,以更好地反映管理者感知到的宽余水平。其隐含的一个基本假设就是,管理者能够准确地感知到资源的超额或剩余程度,即所谓的“近水识鱼性,近山知鸟音”。在这一进路上,Nohria and Gulati(1996)率先做出了探索性的尝试。在研究宽余与创新的关系时,他们利用自我报告的问卷形式对电子消费产品行业的两家跨国集团的部门经理进行了调查。他们在问卷中问到:由于一些突发原因,假定部门员工10%的工作时间将被用于与现行职责无关的工作中,那么部门下一年的产量会受到多大影响?以及假定现行的部门预算要被裁剪10%,那么部门下年的工作将会受到怎样的影响?通过管理者对这两个问题的回答来衡量不同部门的宽余程度。这两种测量实际考察的应该是管理者感知到的人力资源和财务宽余水平。

与上述研究的思路略有不同,Tan and Peng(2003)在研究宽余和绩效的关系时,尝试着编制问卷对Singh(1986)提出的不同类型的宽余进行了直接的测量。对于被吸收的宽余,经理人被要求对企业是否处于低负荷运行这一问题进行7分制打分;对于未被吸收的宽余,同样通过7分制对三个问题进行打分:企业的留存收益对于市场扩张而言是否足够?是否有财务资源供自由裁量使用?是否能够确保必要的银行贷款?为了检验结果的稳健性,作者同时还采用了财务指标的方法对宽余进行了测量,结果发现两种测量方式会带来一致的结果。

与先前两项基于管理者主观判断的直接评价不同,Indjejikian and Matejka(2006)在对分权制企业组织宽余的决定因素进行研究时,着重从部门经理对于每年绩效目标的可实现程度的判断上来间接地评价企业的宽余水平。根据他们的思路,如果部门的年度绩效目标比较容易实现,那么绩效目标就无法有效激励经理人去发挥其全部潜力,进而造成宽余的存在。

在此将现有文献对于宽余的主要分类和测量方法做进一步总结(如下表所示),从文献的实证分析部分来看,Bourgeois Ⅲ(1981)和Singh(1986)的划分目前仍然是研究者们普遍认可并采用的分类与测量方法。

| 表 2 现有文献中对组织宽余的主要测量指标汇总 |

在现有的实证研究中,学者们普遍采用基于客观指标的代理变量(主要是财务指标)对宽余进行测量,如此一来测量效度难以保证,进而无法确保研究结论的可靠性,同时不同研究间的可比性也不高,不利于核心理论知识的积累。Bourgeois Ⅲ(1983)在构建宽余测量指标体系时就曾指出,所选用的财务指标并没有详细的理论逻辑支撑,且各指标之间存在着共变性或对抗性,也就是说财务报表中个别项目的变化都可能会导致多个指标的共变,这些指标变化的方向有可能相同也有可能相反。基于此考虑,他建议通过更为综合的指标来反映宽余水平,或者采用更加直接的测量方案,同时采用时间序列数据来减低指标间的共变性。Moses(1992)在研究组织宽余与定价策略时,对Bourgeois Ⅲ and Singh(1983)关于宽余的测量指标体系进行过因子分析,结果发现不同指标间存在高相关性,这在某种程度上也暗示我们,对宽余的分类以及将不同类别宽余作为独立变量进行研究可能存在结论的可靠性问题。

除了指标本身存在的上述问题之外,在实际使用过程中,还存在不同程度的指标理解扭曲和简化等问题。比如,Joseph et al.(1997)、Geiger and Cashen(2002)、Geiger and Makri(2006)、Ju et al.(2009)都仅仅采用了单一的指标来测量某一类别的宽余,既没有考虑宽余的多种形式,也没有考虑宽余的变化;Huang and Chen(2010)虽然采用了Singh(1986)的分类标准,但却用完全不同的指标进行了测量。现有研究中也有少数学者采用了问卷测量的方式,但是指标的设置上也存在较大的随意性。

最为重要的是,现有对宽余的测量大都是基于管理者对其的自由裁量权,忽略了股东这一重要的角色在宽余的来源和配置上能够产生的重要影响,部分文献中对股东作用的考量,也仅是通过对样本企业所有权性质的分类来分析其对于宽余与企业决策、行为及绩效间关系的调节作用。比如,Stan et al.(2014)在国有企业情境中分析了宽余和绩效的关系;Liu et al.(2017)则着重关注了家族企业情境。无论是客观指标还是调查问卷都缺乏基于股东权利范畴的宽余测度。然而,作为企业所有者,股东可以通过直接影响企业决策进而决定资源的配置和管理者的权利范围;另一方面作为资本拥有者,股东可通过增资和减资改变企业的资本结构,直接影响企业可利用的资源范围。与此同时,随着现实生活中大量平台型企业的出现,传统企业的分配形式(工资与红利)受到了极大的挑战,股东与管理层之间的关系已经逐步从基于绩效考核的雇佣关系向基于共创、共享、共担的合伙关系转变,而这种合伙的关系普遍以股份合伙的形式确立,管理者不再是仅负责经营的职业经理人而是更多以股东的姿态参与到企业的发展过程中。比如,阿里巴巴、万科、华为等。因此,有必要也是时候从股东的视角对宽余进行界定和测量。

(四). 一个可能的解决方案1.具体测量方案

Bourgeois Ⅲ and Singh(1983)将宽余划分为可利用的宽余(Available slack)、可恢复的宽余(Recoverable slack)和潜在宽余(Potential slack)三种类别。然而由于信息不对称的存在,可恢复的宽余常常内化于企业经营过程中,即效率性宽余,很难被战略决策者所感知。此外,潜在宽余主要考虑的是企业未来的融资能力。然而,对于债务资本而言,一个高杠杆的企业是不太会倾向于提高投资基金的,因为投资回报会涌向债权人(Myers,1977)。与此同时负债产生的现金流并不是自由的,相反负债的到期还本付息会对未来的自由现金流形成约束,导致投资不足(Jensen,1986;Stulz,1990)。鉴于债务的约束性,债务融资往往被用于可灵活配置、专用性不高的资产(Williamson,1988)。对于股权资本而言,如果每一项投资决策企业都能够无成本的给股东传递相关信息,并能够说服股东持有或购买新的发行证券即追加投资或引入新的股东,那么宽余也就没有存在的必要了(Myers and Majluf, 1984)。以研发项目为例,其投资的价值就在于信息的不对称,一旦进行披露,竞争对手就有可能获得相关信息,其投资价值也就会降低;此外,代理成本的存在、对分散风险和个人财富积累的考量等问题也会限制股东未来的投资。鉴于信息的不对称和资本市场的不完善,我们认为现有可供利用的宽余是影响企业决策和行为的关键因素。与此同时,如果试图利用单一测量指标对宽余进行区分,得出来的结论往往也是有失偏颇的(Moses,1992)。在此我们不再对宽余进行分类刻画,而是提出两种基于股东自由裁量权的综合的宽余测量方案来反映能够受股东决策影响的宽余水平。

根据宽余的内涵,我们借鉴Hackel(1995, 2000)和Richardson(2006)的方法思路,通过将宽余设定为估计变量,进而体现出考虑到企业持续经营所必需的资本支出要求后,真正具有自由度的“剩余”,把基于股东自由裁量权的宽余测量方案解释如下:

方法一:可供股东自由裁量的宽余=经营活动产生的现金流量净额—未来持续经营所必需的资本性支出+(取得借款所受到的现金+发行债券收到的现金—偿还债务所支付的现金)—利息支出净额—优先股股利。其中:持续经营所必需的资本性支出=当前资本支出水平*(1-四年平均资本支出增长率+四年平均销售成本增长率);当前资本支出水平=购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金。

方法二:可供股东自由裁量的宽余=经营活动产生的现金流量净额—预期新投资支出+(取得借款所受到的现金+发行债券收到的现金—偿还债务所支付的现金)—利息支出净额—优先股股利。其中:预期新投资支出为企业成长性的复合函数。

2.可行性分析

首先,从学者们对宽余的定义可以看出,宽余的本质是一种超过企业持续运营所必需的“剩余”资源,并能够被企业以自由裁量的方式加以利用。目前基于结果性的单一的财务比率指标,无法体现企业持续运营所必需的资源,故不能很好地反映这一相对性的剩余概念。而上述方案对于宽余的衡量是基于财务报表中的现金流信息,企业现金流与企业的经营活动、投资活动以及筹资活动密切相关,其构成涉及到了利润表和资产负债表的诸多要素,这些要素间有着紧密的勾稽关系,现金流量表的编制以利润表为基础,充分考虑了资产负债表中企业持续经营和必要的投资增长对现金流的要求,通过扣除营运资本变化和资本性支出,将利润还原成以收付实现制为基础的现金流“剩余”,成为企业对债权人进行偿付和对股东进行分配的财务基础,同时也构成了企业可获得和可利用的财务资源,扣除还本付息支出后的现金流则是完全由股东所拥有的并且能够加以自由裁量的。由此可以看出基于现金流的宽余测度与宽余的性质是契合的,这使得我们在分析宽余与企业行为的关系时,能够在较大程度上更为直接地体现决策层对自由裁量权的行使。

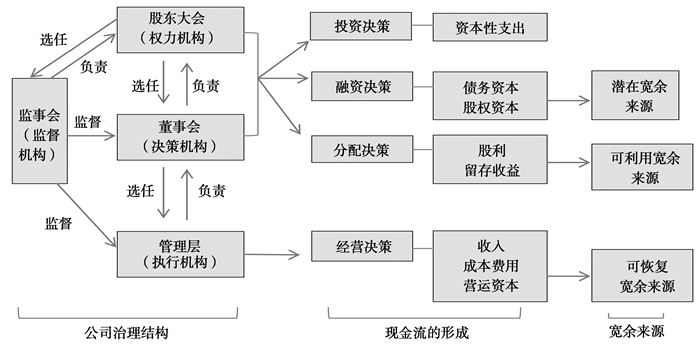

其次,现金流的形成逻辑与宽余的来源是契合的。现金流作为管理过程中的决策变量,是连接企业融资决策、投资决策、分配决策和经营决策的纽带(汤谷良、朱蕾,2002)。在此我们借助现金流的形成逻辑将公司治理结构、企业决策和宽余的来源联系起来,如图 1所示,公司的治理结构会影响企业的决策行为,不同决策之间的相互作用会导致不同财务指标的变化,而财务指标的变化都会反映在最终的现金流量中,并形成宽余的来源。现金流将公司的投资决策、融资决策、分配决策和经营决策连接起来,有助于决策者以整合的思路进行判断,如在进行融资决策时,要为企业投资支出服务,并与经营能力相匹配,使现金流入流出的循环能够真正有利于企业的价值创造。鉴于现金流指标的综合性及其所蕴含的独特的逻辑关系,以此作为宽余的测量指标,使得我们在分析宽余与企业行为的关系时,能够以整合的视角更为全面的反映决策行为得以实施的基础。

|

图 1 公司治理结构对组织宽余形成的影响逻辑 |

需要说明的是,上述基于股东视角的测量只是对宽余进行测度的一个可能解决方案,严格讲它是对现有宽余测量方案的有益补充或拓展。在未来的研究中,还需要开发更加精细和有效的测量工具,以确保测量效度,进而提升研究的整体效度。同时,还应该鼓励研究者们采用多种不同的测量方案,尤其是基于案例和调查研究的质性测度,并通过不同方案间的交叉印证来确保和提升研究结果的可靠性。

五、未来研究方向审视当下的商业环境,在新经济和新技术的冲击下,持续变革与创新已经成为了企业发展的新常态。在企业从明确其边界到模糊其边界、从产品型向平台型的演变过程中我们可以发现,企业已经从最初对不确定的恐惧和排斥,发展到对不确定性的接受乃至主动创造;从利用权力和层级解决市场失灵的控制型生长方式,转变到将市场竞争机制引入内部管理的野蛮生长方式;从注重制度体系构建的固化组织,发展到打造混沌生态的柔性组织。

因此,对于今天的企业而言“效率”与“柔性”已经不再是一个选择题。如何平衡效率所要求的稳定连续状态以及柔性所要求的持续变革与创新之间的冲突,实现效率与柔性并举,已经成为企业所面临的现实挑战。基于上述分析我们可以看出,对宽余的柔性保持是企业实现效率的前提,对宽余的有效利用则是企业保持柔性的关键。因此对组织宽余的研究也不能够再停留在对宽余消除还是保留的争论上,而是应该进一步分析不同情境下,如何对宽余进行调整,确定宽余所需要保持的合理水平及其利用方式。

Astley和Zammuto(1992)指出,研究者对知识的获取并不是通过利用经验数据揭示现实的性质来实现的,而是通过嵌入某个科学共同体所共享的研究范式以及在这一范式内的理论传统和术语体系下来完成的。把一个概念术语在特定研究领域进行运用的意义并不在于其经验上的相关性,而是取决于这个研究领域的理论传统对其运用的规范。为此,我们认为接下来应该将宽余运用到企业研究的不同理论传统中,通过概念与理论传统的结合,一方面有助于我们加强对已有理论的理解,进一步丰富原有理论的内涵,对理论的适用性作出新的注解;另一方面也有助于我们更好地把握宽余这一概念对现实的解释逻辑,提高与不同研究领域对话的可能性。基于对宽余的内涵界定以及现有实证研究中存在问题的认识,接下来我们将分别从资源观、公司治理和组织认知三个视角来对宽余这个概念同现有研究传统对话的可能性和方向加以阐释。

(一). 宽余在资源观研究中的运用及可能贡献在资源观的理论逻辑中,企业的资源构成了企业持续竞争优势的基础,持续竞争优势进而为企业带来超额利润。然而,在现有的资源观理论中,超额利润的使用问题却在很大程度上被忽略了(Alvarez and Barney, 2004; Coff, 1999)。如果企业不能够合理地使用它所创造的价值,那么超额利润可能无法正确地反映基于资源所带来的竞争优势(Newbert, 2007)。Barney(2001)同样指出了资源观理论并没有涉及竞争优势所带来的超额利润(rents)如何在利益相关者间的分配问题。同时为了理论上的简便性,资源观把战略的实施视为随之而来的自动行为,即没有对资源和能力的转化过程进行阐释,这一点与组织行为理论中的许多观点并不一致。Kraaijenbrink等(2010)也指出目前基于资源观的实证研究中资源和能力的转化仍然是一个尚未被打开的黑箱。此外,在2011年的文章中,Barney还指出了资源和能力的发展过程必然受到所有制背景的影响,不同的所有权结构也是企业异质性的重要范畴。可是,目前基于资源观的研究对所有权结构的涉及较少,对不同所有制结构下资源和能力的发展过程并没有一个很清晰的阐释。

正如我们在对宽余的概念界定中所指出的,对于宽余的有效利用将使其具备转化为战略资源的可能。为此我们可以把对宽余的利用运用到资源观的研究传统中,通过分析宽余这一特殊的资源如何服务于企业的战略行为,进而转化为能够带来竞争优势的具有异质性的战略资源和能力,帮助我们打开资源转化的黑箱。

同时,当我们关注到宽余对于组织的必要性,并把以宽余形式表现出来的超额利润视作企业决策者有意为之的一种长期导向行为时,可以通过对企业宽余的出现和保持来反映未被占用的超额利润的配置问题,而不是仅局限于利益相关者在超额利润占用上的讨价还价问题,从而为超额利润的研究注入了新的视角。

(二). 宽余在公司治理研究中的运用及可能贡献对公司治理的研究主要是以代理理论为基石展开的(Bratton, 2001)。围绕所有者和管理者目标不一致所带来的潜在冲突,学者们试图从董事会独立性、股权结构安排和市场治理三个方面找出减轻代理问题的途径(Dalton, 2007),但是已有的经验证据均不足以说明这些途径的有效性,一些看似用于解决代理问题的措施实际上反而加重了代理问题,如股票期权(Hambrick and Jackson, 2000)。正因如此,代理问题至今依然是公司治理研究中考虑的的首要问题。然而,从Berle和Means(1932)提出所有权与经营权相分离以来,对公司治理的研究一直建立在传统的基于所有者和经营者之间雇佣关系的假定之上。随着公司股东与管理层从基于绩效考核的雇佣关系逐步转变到基于共创、共享、共担的合伙关系,管理者的身份与股东身份日趋融合,对股东这一角色的考量无疑具有重大的理论意义和现实意义。目前对于股东的研究主要是围绕股权集中度,大小股东之间的代理问题以及多个大股东的角色问题展开的,其中对于多个大股东在公司治理中的作用的研究多是在理论层面进行(Edmans, 2014)。Connelly, Tihanyi和Certo等(2010)认为公司存在两个及以上的大股东时,多元的动机会产生不同的利益冲突和风险偏好,由此要求实施更为正式的公司治理机制来防范其他股东的利益侵占,从而有利于缓解股东之间的利益冲突以及搭便车现象(Edmans and Manso, 2011)。Attig等(2008, 2013)也相继指出多个大股东的存在对加强内部监督和减少代理问题的重要性。

在对组织宽余功能认知的梳理中我们发现,基于代理理论视角的学者认为宽余会导致代理问题的加剧,造成决策和经济效率的损失。而基于企业行为决策视角和组织适应性视角的学者则认为宽余是企业保持柔性的需要。对于宽余功能的上述两类彼此冲突的认知为我们提供了一个对不同理论视角进行整合的契机。把宽余运用到公司治理的研究中,无疑可以为股东角色的分析提供一个重要的情境变量。同时,基于股东自由裁量权的宽余测量方案也可以成为我们检验不同大股东作用机理的一个重要工具,通过探讨股权结构、股东身份等公司治理变量给组织宽余带来的影响,一方面可以解释宽余的形成机制,另一方面也可以说明宽余对公司代理问题和决策风险偏好问题的影响。

(三). 宽余在组织认知研究中的运用及可能贡献在组织认知研究领域,学者们一直试图对组织赖以存在的微观基础作出解释。在这个领域中,有两个研究传统,一个源自Simon(1979),强调个体的信息加工、心智表征和决策行为,假设决策者感知的正确性决定了组织的效率,认为信息的准确性对于评估行动方案的可行性和有效性是至关重要的,正确的感知能够提高决策质量。这一研究传统具有科学化风格。另一个源自Weick(1995),强调组织和社会情境下意义的形成过程,其假设前提是意义建构的合理性,认为对问题的正确感知并不是解决问题的必要条件,因为有效的行动能够确保情况朝着长远目标方向发展。该研究传统具有明显的解释学风格。目前,如何把决策与意义建构联系起来,实现两个研究传统的整合是组织理论微观基础研究的一个重要发展方向。

如前所述,宽余产生于需求与支付摩擦过程中结构上的不一致和时间上的不协调。对这种不一致和不协调的感知和解释是对宽余进行调整的前提。接下来或许可以尝试通过质性研究,开展对宽余尤其是无形宽余的认知测度,同时借助于客观的跨层数据,从主客观两个方面对组织宽余进行交叉测量,深入地揭示宽余对企业决策、行为和绩效的影响机制。与此同时,宽余是否存在受到决策者主观认知结构的影响,其本身就是一个模糊的概念,而意义建构的重点恰恰在于对模糊性的关注(Weick,2005),这也为意义建构与行为决策之间搭建起一个可能的对话桥梁。

| [] |

陈龙波、赵永彬、李垣, 2007, “组织冗余研究评述”, 《科学学与科学技术管理》, 第 9 期, 第 158-162 页。 |

| [] |

方润生、陆振华、王长林、冯玉强, 2009, “不同类型冗余资源的来源及其特征:基于决策方式视角的实证分析”, 《预测》, 第 5 期, 第 61-66 页。 |

| [] |

蒋春燕、赵曙明, 2004, “组织冗余与绩效的关系:中国上市公司的时间序列实证研究”, 《管理世界》, 第 5 期, 第 108-115 页。 |

| [] |

李妹、高山行, 2011, “企业家导向, 未吸收宽余与自主创新关系研究”, 《科学学研究》, 第 11 期, 第 1720-1727 页。 |

| [] |

李晓翔、霍国庆, 2015, “组织冗余对产品创新的作用机制研究”, 《科研管理》, 第 9 期, 第 72-79 页。 |

| [] |

孙婧、沈志渔, 2014, “权变视角下外部搜索对产品创新绩效的影响:组织冗余的调节作用”, 《南方经济》, 第 9 期, 第 1-13 页。 |

| [] |

王亚妮、程新生, 2014, “环境不确定性, 沉淀性宽余资源与企业创新——基于中国制造业上市公司的经验证据”, 《科学学研究》, 第 8 期, 第 1242-1250 页。 |

| [] |

张庆垒、施建军、刘春林, 2015, “技术多元化, 宽余资源与企业绩效关系研究”, 《科研管理》, 第 11 期, 第 21-28 页。 |

| [] |

邹国庆、倪昌红, 2010, “经济转型中的组织宽余与企业绩效:制度环境的调节作用”, 《中国工业经济》, 第 1 期, 第 120-129 页。 |

| [] |

Adams G. L., Lamont B. T., 2003, "Knowledge Management Systems and Developing Sustainable Competitive Advantage". Journal of Knowledge Management, 7(2), 142–154.

|

| [] |

Antle R., Fellingham J., 1990, "Resource Rationing and Organizational Slack in a Two-Period Model". Journal of Accounting Research, 1–24.

|

| [] |

Astley W. G., 1978, "Sources of Power in Organizational Life. Unpublished doctoral dissertation". University of Washington.

|

| [] |

Atuahene-Gima K., 2005, "Resolving the Capability-Rigidity Paradox in New Product Innovation". Journal of Marketing, 69(4), 61–83.

|

| [] |

Baird I. S., Thomas H., 1985, "Toward a Contingency Model of Strategic Risk Taking". Academy of Management Review, 10(2), 230–243.

|

| [] |

Bourgeois Ⅲ L. J., 1981, "On the Measurement of Organizational Slack". Academy of Management Review, 6(1), 29–39.

|

| [] |

Bourgeois Ⅲ L. J., Singh J. V., 1983, "Organizational Slack and Political Behavior among Top Management Teams". In Academy of Management Proceedings, 1, 43–47.

|

| [] |

Chen Y. M., Yang D. H., Lin F. J., 2013, "Does Technological Diversification Matter to Firm Performance? The Moderating Role of Organizational Slack". Journal of Business Research, 66(10), 1970–1975.

|

| [] |

Cheng J. L., Kesner I. F., 1997, "Organizational Slack and Response to Environmental Shifts:The Impact of Resource Allocation Patterns". Journal of management, 23(1), 1–18.

|

| [] |

Child J., 1972, "Organizational Structure, Environment and Performance:The Role of Strategic Choice". Sociology, 6(1), 1–22.

|

| [] |

Chiu Y. C., Liaw Y. C., 2009, "Organizational Slack:Is More or Less Better?". Journal of Organizational Change Management, 22(3), 321–342.

|

| [] |

Cohen M. D., March J. G., Olsen J. P., 1972, "A Garbage Can Model of Organizational Choice". Administrative Science Quarterly, 1–25.

|

| [] |

Cyert R. M., March J. G., 1963, "A Behavioral Theory of the Firm". Englewood Cliffs, NJ, 2.

|

| [] |

Daniel F., Lohrke F. T., Fornaciari C. J., Turner R. A., 2004, "Slack Resources and Firm Performance:A Meta-Analysis". Journal of Business Research, 57(6), 565–574.

|

| [] |

Danneels E., 2008, "Organizational Antecedents of Second-Order Competences". Strategic Management Journal, 29(5), 519–543.

|

| [] |

Davis G. F., Stout S. K., 1992, "Organization Theory and the Market for Corporate Control:A Dynamic Analysis of the Characteristics of Large Takeover Targets, 1980-1990". Administrative Science Quarterly, 605–633.

|

| [] |

Dimick D. E., Murray V. V., 1978, "Correlates of Substantive Policy Decisions in Organizations:The Case of Human Resource Management". Academy of Management Journal, 21(4), 611–623.

|

| [] |

Fadol Y., Barhem B., Elbanna S., 2015, "The Mediating Role of the Extensiveness of Strategic Planning on the Relationship between Slack Resources and Organizational Performance". Management Decision, 53(5), 1023–1044.

|

| [] |

Fama E. F., 1980, "Agency Problems and the Theory of the Firm". Journal of Political Economy, 88(2), 288–307.

|

| [] |

Fiss P. C., Zajac E. J., 2004, "The Diffusion of Ideas Over Contested Terrain:The(Non) Adoption of a Shareholder Value Orientation among German Firms". Administrative Science Quarterly, 49(4), 501–534.

|

| [] |

Galbraith J. R., 1973, Designing Complex Organizations, Reading, MA: Addison-Wesley.

|

| [] |

Geiger S. W., Cashen L. H., 2002, "A Multidimensional Examination of Slack and Its Impact on Innovation". Journal of Managerial Issues, 68–84.

|

| [] |

Geiger S. W., Makri M., 2006, "Exploration and Exploitation Innovation Processes:The Role of Organizational Slack in R and D Intensive Firms". The Journal of High Technology Management Research, 17(1), 97–108.

|

| [] |

George G., 2005, "Slack Resources and the Performance of Privately Held Firms". Academy of Management Journal, 48(4), 661–676.

|

| [] |

Greve H. R., 2003, "A Behavioral Theory of Randd Expenditures and Innovations:Evidence from Shipbuilding". Academy of Management Journal, 46(6), 685–702.

|

| [] |

Hambrick D. C., Snow C. C., 1977, "A Contextual Model of Strategic Decision Making in Organizations". In Academy of Management Proceedings, 1, 109–112.

|

| [] |

Hannan M. T., Freeman J., 1984, "Structural Inertia and Organizational Change". American Sociological Review, 149–164.

|

| [] |

Hautz J., Mayer M. C., Stadler C., 2013, "Ownership Identity and Concentration:A Study of Their Joint Impact on Corporate Diversification". British Journal of Management, 24(1), 102–126.

|

| [] |

Herold D. M., Jayaraman N., Narayanaswamy C. R., 2006, "What is the Relationship Between Organizational Slack and Innovation?". Journal of Managerial Issues, 372–392.

|

| [] |

Huang Y. F., Chen C. J., 2010, "The Impact of Technological Diversity and Organizational Slack on Innovation". Technovation, 30(7), 420–428.

|

| [] |

Indjejikian R. J., Matejka M., 2006, "Organizational Slack in Decentralized Firms:The Role of Business Unit Controllers". The Accounting Review, 81(4), 849–872.

|

| [] |

Jensen M. C., 1986, "Agency costs of free cash flow, corporate finance, and takeovers". The American Economic Review, 76(2), 323–329.

|

| [] |

Jensen M. C., Meckling W. H., 1976, "Theory of the firm:Managerial behavior, agency costs and ownership structure". Journal of Financial Economics, 3(4), 305–360.

|

| [] |

Ju M., Zhao H., 2009, "Behind Organizational Slack and Firm Performance in China:The Moderating Roles of Ownership and Competitive Intensity". Asia Pacific Journal of Management, 26(4), 701–717.

|

| [] |

Kilmann R. H., Saxton M. J., Serpa R., 1985, "Gaining Control of the Corporate Culture". Jossey-Bass Inc Pub.

|

| [] |

Kim H., Kim H., Lee P. M., 2008, "Ownership Structure and the Relationship between Financial Slack and Randd Investments:Evidence from Korean Firms". Organization Science, 19(3), 404–418.

|

| [] |

Lawson M. B., 2001, "In Praise of Slack:Time is of the Essence". The Academy of Management Executive, 15(3), 125–135.

|

| [] |

Lecuona J. R., Reitzig M., 2014, "Knowledge Worth Having in 'Excess':The Value of Tacit and Firm-specific Human Resource Slack". Strategic Management Journal, 35(7), 954–973.

|

| [] |

Lee S., 2015, "Slack and Innovation:Investigating the Relationship in Korea". Journal of Business Research, 68(9), 1895–1905.

|

| [] |

Leibenstein H., 1969, "Organizational or Frictional Equilibria, X-Efficiency, and the Rate of Innovation". The Quarterly Journal of Economics, 83(4), 600–623.

|

| [] |

Levinthal D., March J. G., 1981, "A Model of Adaptive Organizational Search". Journal of Economic Behavior and Organization, 2(4), 307–333.

|

| [] |

Leyva-de la Hiz D. I., Ferron-Vilchez V., Aragon-Correa J. A., 2018, "Do Firms' Slack Resources Influence the Relationship Between Focused Environmental Innovations and Financial Performance? More is Not Always Better". Journal of Business Ethics.

|

| [] |

Liu H., Ding X. H., Guo H., Luo J. H., 2014, "How does Slack Affect Product Innovation in High-Tech Chinese Firms:The Contingent Value of Entrepreneurial Orientation". Asia Pacific Journal of Management, 31(1), 47–68.

|

| [] |

Marino K. E., Lange D. R., 1982, "Earnings Variation. Inventory Growth, and Cost Behavior Under Slack Resource Conditions". In Academy of Management Proceedings, 1, 2–6.

DOI:10.5465/AMBPP.1982.4976399 |

| [] |

March J. G., Simon H. A., 1958, Organizations, Oxford, England: Wiley.

|

| [] |

Marlin D., 2014, "Industry Influences on Organizational Slack". Journal of Business and Economics Research(Online), 12(1), 23.

|

| [] |

Marlin D., Geiger S. W., 2015, "A Reexamination of the Organizational Slack and Innovation Relationship". Journal of Business Research, 68(12), 2683–2690.

|

| [] |

Mizutani F., Nakamura E., 2014, "Managerial Incentive, Organizational Slack, and Performance:Empirical Analysis of Japanese Firms' Behavior". Journal of Management and Governance, 18(1), 245–284.

|

| [] |

Moch M. K., Pondy L. R., 1977, "The Structure of Chaos:Organized Anarchy as a Response to Ambiguity". Administrative Science Quarterly, 22(2), 351–362.

|

| [] |

Munjal S., Requejo I., Kundu S. K., 2018, "Offshore Outsourcing and Firm Performance:Moderating Effects of Size, Growth and Slack Resources". Journal of Business Research.

|

| [] |

Moses O. D., 1992, "Organizational Slack and Risk-Taking Behaviour:Tests of Product Pricing Strategy". Journal of Organizational Change Management, 5(3), 38–54.

|

| [] |

Nohria N., Gulati R., 1996, "Is Slack Good or Bad for Innovation?". Academy of Management Journal, 39(5), 1245–1264.

|

| [] |

Paeleman I., Vanacker T., 2015, "Less is More, or Not? On the Interplay Between Bundles of Slack Resources, Firm Performance and Firm Survival". Journal of Management Studies, 52(6), 819–848.

|

| [] |

Salancik G. R., Pfeffer J., 1978, "A Social Information Processing Approach to Job Attitudes and Task Design". Administrative Science Quarterly, 224–253.

|

| [] |

Sanchez R., 1997, "Preparing for an Uncertain Future:Managing Organizations for Strategic Flexibility". International Studies of Management and Organization, 27(2), 71–94.

|

| [] |

Schein E. H., 1985, "Organizational Culture and Leadership:A Dynamic View". San Francisco.

|

| [] |

Sharfman M. P., Wolf G., Chase R. B., Tansik D. A., 1988, "Antecedents of Organizational Slack". Academy of Management Review, 13(4), 601–614.

|

| [] |

Simon H. A., 1967, "The Business School a Problem in Organizational Design". Journal of Management Studies, 4(1), 1–16.

|

| [] |

Simsek Z., Veiga J. F., Lubatkin M. H., 2007, "The Impact Of Managerial Environmental Perceptions on Corporate Entrepreneurship:Towards Understanding Discretionary Slack's Pivotal Role". Journal of Management Studies, 44(8), 1398–1424.

|

| [] |

Singh J. V., 1986, "Performance, Slack, and Risk Taking in Organizational Decision Making". Academy of Management Journal, 29(3), 562–585.

|

| [] |

Stan C. V., Peng M. W., Bruton G. D., 2014, "Slack and the Performance of State-Owned Enterprises". Asia Pacific Journal of Management, 31(2), 473–495.

|

| [] |

Staw B. M., Sandelands L. E., Dutton J. E., 1981, "Threat Rigidity Effects in Organizational Behavior:A Multilevel Analysis". Administrative Science Quarterly, 501–524.

|

| [] |

Su Z., Xie E., Li Y., 2009, "Organizational Slack and Firm Performance During Institutional Transitions". Asia Pacific Journal of Management, 26(1), 75–91.

|

| [] |

Sutton R. I., Staw B. M., 1995, "What Theory is Not". Administrative Science Quarterly, 371–384.

|

| [] |

Tan J., Peng M. W., 2003, "Organizational Slack and Firm Performance during Economic Transitions:Two Studies from an Emerging Economy". Strategic Management Journal, 24(13), 1249–1263.

|

| [] |

Thompson J, 1967, Organizations in Action, New York: McGraw-Hill.

|

| [] |

Thomsen S., Pedersen T., 2000, "Ownership Structure and Economic Performance in the Largest European Companies". Strategic Management Journal, 689–705.

|

| [] |

Troilo G., De Luca L. M., Atuahene-Gima K., 2014, "More Innovation with Less? A Strategic Contingency View of Slack Resources, Information Search, and Radical Innovation". Journal of Product Innovation Management, 31(2), 259–277.

|

| [] |

Vanacker T., Collewaert V., Paeleman I., 2013, "The Relationship between Slack Resources and the Performance of Entrepreneurial Firms:The Role of Venture Capital and Angel Investors". Journal of Management Studies, 50(6), 1070–1096.

|

| [] |

Vanacker T., Collewaert V., Zahra S. A., 2017, "Slack Resources, Firm Performance, and the Institutional Context:Evidence from Privately Held European Firms". Strategic Management Journal, 38(6), 1305–1326.

|

| [] |

Voss G. B., Sirdeshmukh D., Voss Z. G., 2008, "The Effects of Slack Resources and Environmentalthreat on Product Exploration and Exploitation". Academy of Management Journal, 51(1), 147–164.

|

| [] |

Wang H., Choi J., Wan G., Dong J. Q., 2016, "Slack Resources and the Rent-Generating Potential of Firm-Specific Knowledge". Journal of Management, 42(2), 500–523.

|

| [] |

Williamson O. E., 1963, "Managerial Discretion and Business Behavior". The American Economic Review, 53(5), 1032–1057.

|

| [] |

Williamson O. E., 1964, "The Economics of Discretionary Behavior:Managerial Objectives in a Theory of the Firm". Prentice-Hall.

|

| [] |

Wolf C., 1971, "An Investigation into the Theory of Organizational Slack". Unpublished doctoral dissertation, New York University.

|

| [] |

Zona F., 2012, "Corporate Investing as a Response to Economic Downturn:Prospect Theory, the Behavioural Agency Model and the Role of Financial Slack". British Journal of Management, 23(S1), S42–S57.

|