2019中央经济工作会议指出, 高质量发展要“以创新驱动和改革开放为两个轮子, 全面提高经济整体竞争力”, 这对中国制造业的全球化分工参与过程提出了更高的要求, 亟需由要素驱动和投资驱动向创新驱动转型。在高质量发展的大背景下, 创新驱动的加入使得中国制造业参与全球化分工不再局限于全球价值链的范畴, 并在国际化分工细化到研发、设计领域的基础上, 逐渐延伸到全球创新链之中, 助力中国企业借助全球范围内可用知识资源, 快速而低成本地完成复杂创新, 打造新的比较优势。

在传统的价值链融入过程中, 核心环节、关键资源被发达国家垄断, 中国企业参与的往往是劳动密集型环节或价值含量低的工序, 处于俘获型或层级型的治理结构中, 技术研发动力不足, 被锁定在价值链低端(卓越、张珉, 2008;陈爱贞、刘志彪, 2011;刘维林等, 2014;马红旗、陈仲常, 2012等)。在这样的低端嵌入模式下, 中国制造业在全球化分工体系中的角色更接近于知识的“使用者”而非知识的“创造者”, 只能通过成本优势、人口红利与发达国家的技术优势、品牌优势展开竞争。价值链参与程度的提升只能带来中国制造“量”的提升, 不能带来“质”的改变。在劳动密集型产品需求降低, 中国人口红利消失, 要素成本大幅度飙升, 欧、美国家“再工业化战略”实施等因素的影响下, 简单的贴牌加工生产模式和知识“使用者”的角色已经不能满足中国制造业未来高质量发展的需要。2020年初的新冠疫情更是进一步暴露了中国制造业企业低端嵌入模式的脆弱性。

相比之下, 全球创新链将创新驱动与全球化分工相结合, 为中国制造业的高质量发展提供外部助力, 为技术相对落后的国内企业提供了一条快速提升创新能力的途径, 使得企业可以有效地利用全球最新知识资源, 发挥后发优势, 改变依赖外部技术的不利局面。在这一过程中, 中国经济得以实现由产品链向创新链、由数量扩张向质量升级、由国际代工向研发设计、由外需驱动向内需驱动等多个维度的转型, 最终完成“中国制造”向“中国创造”的转型(刘志彪, 2015)。

全球创新链可以视为全球价值链的升级, 相比于全球价值链基于生产分工、中间品贸易的组织形态, 全球创新链深入到单个研发价值增值环节, 表现为参与主体之间的知识流动。同全球价值链类似, 全球创新链同样有上下游之分——在用户、供应商、企业、科研机构、大学等参与者构成的创新链条中, 科研机构、大学、研发型企业以及核心企业等进行基础性研究及核心技术开发, 提供通用性知识, 可以视为创新链条的上游、知识的创造者;相比之下, 其余参与者, 尤其是从事最终产品生产和服务的企业, 将来自上游的知识应用于专业生产领域, 可以视为创新链条的下游、知识的使用者。

全球创新链的存在为创新驱动的中国制造业高质量发展提供了外部知识资源, 但不同嵌入位置间的功能差异决定了企业利用外部知识资源的方式不同, 相应的知识流动也表现出不同的形态。如何刻画企业嵌入全球创新链的位置及其利用全球创新链获取外部知识的行为, 并在此基础之上分析前者对于后者的影响, 是本文所关心的问题。

由于知识的外溢效应, 通过生产率、R & D等间接刻画技术的数据难以有效地刻画全球创新链的形态以及企业嵌入全球创新链的位置。相比之下, 专利数据更能直观地体现技术之间的相互影响, 尤其是一种技术如何在前人研究的基础上产生、发展, 表征技术之间的依赖关系。在专利数据的基础之上, 本文借鉴技术通用性指标刻画技术在全球创新链中的位置, 利用非线性双指数知识流模型分析知识在不同创新链环节间的流动, 并重点关注了中国制造业在全球创新链中的嵌入位置、利用国外知识资源的状态, 为中国制造业融入全球创新链、实现高质量发展提供政策建议。

二、文献综述全球创新链突破了企业内部孤立创新的范畴, 是累积创新的逻辑在垂直专业化分工条件下的具体表现。这一部分梳理了累积创新框架下全球创新链的理论脉络以及刻画全球创新链嵌入位置的理论基础。

(一) 全球创新链的理论脉络知识的外溢性决定了创新是一个相互影响、具有演进特性的累积过程(Scotchmer, 1991, 1996;Green and Scotchmer, 1990), 这种累积性特征使得创新者能够利用已有的研究成果, 站在前人的肩膀上展开研究。相比于知识产权的保护, 不同主体间的知识流动同样能够提升创新绩效(Scotchmer, 1991, 1996;Green and Scotchmer, 1995;Chang, 1995)。通过技术授权、人员流动、知识溢出等方式, 创新者能够利用外部知识资源提升自身研发效率, 尤其是在软件开发、半导体材料、计算机等现代高新技术行业, 创新过程不再局限于企业内部的研发行为, 外部知识资源是创新过程中不可或缺的一环(Bessen and Maskin, 2006), 单纯依赖企业内部的研发力量和知识储备已不能帮助企业在市场竞争中胜出。

累积性特征将不同的创新者联系在一起, 为它们之间的R & D合作、技术授权、研发分工等各种正式或非正式联系提供了基础, 从社会网络研究的视角出发, 这样的技术联系是创新网络的基础(Freeman, 1991), 尤其是在开放式的创新网络中, 知识流动模糊了企业间的边界, 创新的累积性特征尤为明显(Chesbrough, 2003;Von Hippel, 2005)。

在创新网络的范畴内, 学界对企业创新网络、区域创新网络、开放式创新、全球创新网络、全球创新链等具体概念进行了研究。其中, 企业创新网络和区域创新网络都是以企业、大学、科研院所、地方政府等组织之间长期正式或非正式的关系为研究对象, 企业创新网络的研究侧重于企业间的合作关系(王大洲, 2001), 区域创新网络侧重于特定区域内各行为主体之间的关系(盖文启、王缉慈, 1999;关士续, 2002;刘丽莉、关士续, 2002)。与之相比, 开放式创新则强调了创新网络开放性和资源流动的特征, 在差异化分工的基础上, 企业边界被模糊, 企业得以整合内外部技术知识和创新资源, 并将自身闲置知识资源市场化, 实现技术成果商业化(Chesbrough, 2003;Laursen and Salter, 2006)。

通过与区域创新网络、企业创新网络、开放式创新等相关概念的比较, 马琳、吴金希(2011)明确了全球创新网络的内涵——“全球范围内搜索可利用的知识资源、关注资源使用权并且具备高度开放性的价值网络创新模式”。相比于企业创新网络和区域创新网络, 全球创新网络的概念突破了地域限制, 模糊了企业间的边界, 具有更强的开放性, 可以视为开放性创新在全球范围的应用(马琳、吴金希, 2011)。

刘志彪(2015)将全球创新网络与垂直专业化分工相结合, 提出了全球创新链的概念, 将其视为垂直专业化分工由生产领域细化到研发、设计领域的结果。同开放式创新一样, 全球创新链也具有开放性和资源流动的特征:一方面, 开放性意味着, 发展中国家企业既可以低成本地利用全球最新知识资源, 提升生产效率, 又能够在融合内外部资源的基础上提升自主创新能力, 打造新的技术优势(刘志彪, 2015;杨锐、刘志彪, 2015);另一方面, 资源流动意味着发展中国家企业更依赖来自外部的知识资源, 甚至抑制企业的自主创新(张战仁、李一莉, 2015;张战仁、占正云, 2016;刘皖青等, 2018)。

全球创新链表现为全球价值链的转型升级, 但其本质是累积创新在垂直专业化分工体系下的应用, 因此, 刻画全球创新链就是在全球化背景下刻画不同地区企业之间的知识流动以及技术创新的演进过程。在累积创新的框架下, 专利间的引用体现了技术创新如何在前人研究的基础上开展, 记录了技术演进过程, 是分析知识流动的重要工具(Henderson et al., 1993;Jaffe and Trajtenberg, 1999)。在全球化的范畴内, 专利间跨国引用展示了企业在全球范围内搜寻知识资源的过程, 反映了不同创新链环节间的知识流动。在此基础之上, 本文采用专利引用数据分析全球创新链嵌入位置如何影响知识流动的格局。

(二) 刻画全球创新链嵌入位置的理论基础在全球创新链中, 企业的嵌入位置有上中下游之分, 不同的嵌入位置对应不同的技术内容和知识流动格局, 相关研究多是从定性的角度分析全球创新链嵌入位置与知识流动之间的关系(刘志彪, 2015;杨锐、刘志彪, 2015;张战仁、李一莉, 2015等), 鲜有研究对全球创新链嵌入位置进行定量分析, 本文试图通过技术异质性来刻画技术在全球创新链中的嵌入位置。

累积创新关注了技术之间的相互影响, 在这一框架下, 技术异质性表现为技术的影响力和影响范围的不同。Bresnahan and Trajtenberg(1995)、Bresnahan(2010)、Hall and Trajtenberg(2004)等将那些影响范围大、累积创新特征明显、能够为其他技术提供技术支持的技术称为通用性技术(General Purpose Technologies, 以下简称“GPT技术”), 比如蒸汽机、纳米科技、ICT技术等, 这些技术广泛地被其他行业的技术应用、借鉴, 处于技术体系的核心位置, 对于整体经济的增长和波动影响深远(Crafts, 2004;Aghion and Howitt, 2002;Basu and Fernald, 2010), 其他技术只是对GPT技术在具体技术领域的应用和扩展(Lipsey et al., 2005;Jovanovic and Rousseau, 2005)。

相比于全球创新链, 以GPT技术为核心的技术联系同样具有开放性和资源流动的特征。一方面, GPT技术的出现会改变企业的商业模式, 由中间产品提供者转向GPT技术提供者, 通过技术授权(Licensing)等方式打破企业边界, 实现知识在企业间的流动(Arora and Gambardella, 2010;Gambardella and McGahan, 2010;Gambardella and Giarratana, 2013);另一方面, 技术市场的存在使得技术的使用者在创新过程中更多地借鉴、应用来自企业外部的GPT技术, 也更加依赖外部知识资源(Gambardella and McGahan, 2010), 相应的技术联系也具有了资源流动的特征。

此外, Baldwin and Clark(2000)、Parker and Van Alstyne(2018)、Boudreaua and Lakhani(2015)、Boudreau(2010)等分析的平台技术(Proprietary Platform Technologies)也具有类似的特征。平台技术能够在不被其他厂商掌握的情形下, 助力下游技术的研发, 而处于下游的厂商通过对平台技术的重组(Recombination)和再利用(Reuse)实现技术创新(Weitzman, 1998;Fleming, 2001), 比如通讯技术标准、Linux操作系统等技术都是平台技术的例证(Boudreau, 2010;Boudreau and Hagiu, 2009)。

全球创新链是研发过程专业化分工的结果, 在这一过程中, GPT技术、平台技术处于全球创新链的上游, 作为知识流动的源头为其他创新提供支持, 其他技术处于全球创新链的下游, 依赖于GPT技术、平台技术的研发。通过识别平台技术或GPT技术能够确定相关创新者在全球创新链中的位置。鉴于GPT技术的研究更加丰富、测度方法相对成熟、且与全球创新链特征类似, 本文主要借鉴GPT技术来刻画不同国家、行业的技术异质性, 确定其嵌入全球创新链的位置, 分析嵌入位置如何影响其对外部知识、技术的吸收和应用。

三、理论假说专利间的相互引用频率代表了不同主体间的知识流强度(Jaffe and Trajtenberg, 1996;Jaffe and Trajtenberg, 1999), 受到技术相近性、引用间隔等因素的影响。Caballero and Jaffe(1993)通过梳理专利间引用的数量特征, 构建了非线性双指数知识流模型刻画不同主体间的知识流动格局, 在这模型中, 知识流满足以下等式:

| $ {p_{iTg,jth}} = \alpha \left( {i,j,g,h} \right) * \left( {1 + pro{x_{iTg,jhh}}} \right) * f\left( L \right) $ | (1) |

PiTg, jth代表T期i国g行业与t期j国h行业间的知识流强度, ProxiTg, jth代表技术相近性, a(i, j, g, h)代表特定的国家、行业组合, L代表引用间隔。在此基础上, 国内外学者将国家、行业组合替换为距离、文化、制度等因素, 并分析了这些因素对于国际间知识流的影响(Agrawal et al., 2008;MacGarvie, 2005;Maurseth and Verspagen, 2010;Li, 2014;Figueiredo et al., 2015;向希尧、蔡虹, 2008;王建华, 2015;王建华、卓雅玲, 2016;李琳、郭立宏, 2018等)。

| $ {p_{iTg,jth}} = g\left( {{D_{ij}},Lanij, \ldots } \right) * \left( {1 + pro{x_{iTg,jth}}} \right) * f\left( L \right) $ | (2) |

其中, Dij为地理距离, Lanij为语言因素。虽然研究对象是国际间的知识流动, 但这些研究并未考虑全球创新链的开放性特征。借助信息技术的发展, 在全球创新链中, 知识流动能够突破地理、语言等因素的限制, 在此基础之上, 本文将全球创新链的概念纳入非线性双指数知识流模型, 分析嵌入位置对企业知识流格局的影响。

全球创新链可以视为全球价值链分工模式深入研发细分领域的结果, 与全球价值链类似, 不同的创新链嵌入位置意味着不同的技术内容和技术机会, 最终决定企业不同的技术水平;与全球价值链不同的是, 即使是相同的嵌入位置, 企业对外部知识源的搜寻行为不同, 最终的研发结果也不尽相同, 这取决于企业与外部知识源之间的相对位置。据此, 本文将嵌入位置对知识流的影响细分为整体嵌入位置的影响和相对嵌入位置的影响。

(一) 整体嵌入位置对知识流的影响在全球价值链中, 不同位置的企业在价值链中的地位不尽相同。“微笑曲线”理论认为, 从上游到下游, 设计研发、生产制造、品牌营销等环节的增值能力和市场地位呈现出两边高, 中间低的特点。通过增加值视角的贸易数据, 很多学者对全球价值链中的“微笑曲线”进行了实证分析(潘文卿、李跟强, 2018;Ye et al., 2015;倪红福, 2016;高翔等, 2019), 但并未得出一致的结论, 并非所有的价值链条都会表现出“微笑曲线”的特征, 在部分行业甚至表现出“武藏曲线”的特征——与“微笑曲线”不同的是, “武藏曲线”强调的是精益制造, 制造部门可以将品牌服务、设计研发等功能内含于自身的生产过程中, 进而提升自身产品的附加值。

“微笑曲线”背后的逻辑——价值链中的利润集中于设计研发和品牌营销环节的判断——并没有错, 但是设计研发和品牌营销的技术内容也可以在价值链的中游实现, “微笑曲线”只是在生产区位和技术内容一致情况下的结果。当生产区位和技术内容可分离时, 增值能力在全球价值链中的分布不再满足两端高、中间低的规律。比如, 在汽车行业中, 参与产品设计的汽车厂商也会进行产品的具体生产、装配, 而在苹果手机的全球化生产过程中, 苹果承担了产品设计的职责, 却不参与具体生产、装配。同样的生产区位有着不同的技术内容, 价值链条既可以表现出“微笑曲线”的特征, 也可以表现出“武藏曲线”的特征, 单纯通过价值链位置判断企业的地位是不可靠的。

生产区位和技术内容的分离意味着, 企业嵌入全球价值链的过程与企业嵌入全球创新链的过程并不统一。与全球价值链不同, 全球创新链的环节划分强调的是企业的技术内容, 研发环节可以分布在全球创新链的上游或者中游, 但在全球创新链中, 无论是哪个厂商进行研发设计, 它都是技术知识的提供者, 位于全球创新链的上游。相比于全球价值链中的生产区位, 创新链嵌入位置提供了一个新的视角去看待全球化分工中的微笑曲线。

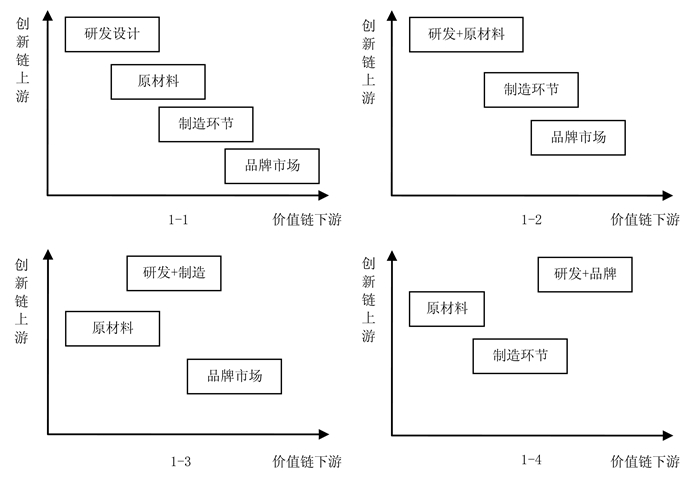

这里简单地将价值链/创新链中的技术内容分为研发设计、原材料、制造环节和品牌市场四个部分。技术内容决定了企业在价值链/创新链中的地位和增值能力, 可以分布在不同的生产区位。图 1-1代表了“微笑曲线”中的情形, 企业的创新链融入过程和价值链融入过程统一, 研发设计集中于价值链的上游, 品牌市场集中于价值链的下游, 这些环节的增值能力高于中游的生产环节。现实中, 设计研发的功能并不一定由专业的研发型企业承担。当设计研发职能由原材料供应商(见图 1-2)或品牌商(见图 1-4)承担时, 虽然企业的创新链融入过程和价值链融入过程出现偏离, 但价值链的高端环节仍然集中于两端, 中游环节的增值能力较低。当研发设计功能由中游的最终产品制造厂商承担(见图 1-3)时, 研发能力被整合到生产过程中, 制造厂商可以提高相关的研发设计水平, 提供技术含量更高的产品;类似的, 制造厂商也可以将品牌市场的职能整合到生产过程中, 通过优质的产品配合多样化的体验式营销、完善体贴的售后服务, 提高企业的获利空间。企业在价值链中的位置虽然仍处于中游, 却具有较强的价值攫取能力, 价值链中的增值能力分布表现出“武藏曲线”的特点。从创新链的视角出发, 虽然处于中游, 但制造厂商的技术内容决定了它应处于创新链的上游或下游, 创新链中“微笑曲线”的特征仍在。

|

图 1 全球创新链中技术内容和全球价值链中的生产区位的组合 |

相比于全球创新链的中游环节, 全球创新链的两端技术整体质量更高, 企业间的技术溢出效果更加明显, 嵌入其中的参与者在研发过程中也更倾向于利用外部已有的技术成果, 更有效地完成创新, 相应地, 这些环节中的专利间的相互引用更加频繁, 知识流强度也更高。

考虑到整体嵌入位置对知识流的影响, 公式(2)可改写为:

| $ {p_{iTg,jth}} = g\left( {{D_{ij}},la{n_{ij}},{G_{ig,jh}} \ldots } \right) * \left( {1 + pro{x_{iTg,jth}}} \right) * f\left( L \right) $ | (3) |

其中, Gig, jh代表了流出方和接收方在全球创新链中的整体嵌入位置, 根据前文的分析可知, GPT技术处于全球创新链的上游, 专用性技术处于全球创新链的下游。通过计算专利的通用性水平可以得到单个专利的嵌入位置, 行业层面的技术通用性水平为专利通用性水平的均值①, 通用性水平越高, 意味着行业中企业所使用的技术越接近全球创新链的上游, 这里使用行业层面的通用性水平作为表征行业嵌入位置的变量, 在此基础之上, 取流出方和接收方嵌入位置的均值即可得到整体嵌入位置。

① Youtie et al.(2008)、Moser and Nicholas(2004)、Hall and Trajtenberg(2004)等利用这一指标分析了ICT、医药、计算机等特定技术领域的技术通用性, 确定这些技术领域在整体技术体系中的位置;Henderson et al.(1998)、Trajtenberg et al.(1997)则将专利通用性指标进行加总, 分析了大学和企业的技术研发在通用性层面的差异;此外, 全球专利数据库(Worldwide Patent Statistical Database, 以下简称“PATSTAT”)中也将技术通用性指标在国家层面加总, 考量一国整体的技术通用性水平。在这些研究的基础上, 本文将专利的通用性水平加总至国家、行业层面, 作为刻画全球创新链嵌入位置的依据。

在具体回归过程中, 通过加入整体嵌入位置和整体嵌入位置的平方项来检验全球创新链中的“微笑曲线”。

假说1:企业间的知识流动在全球创新链的中游强度较低, 在上游和下游的强度较高。

(二) 相对嵌入位置对知识流的影响对于嵌入全球创新链低端环节的企业而言, 虽然没能进入核心研发领域, 但仍可以在整个创新链进行技术搜寻, 将核心技术应用于自身生产领域, 并借助核心技术完成低端环节的技术创新。与同一环节内的知识流动相比, 不同环节间的知识利用、共享模式有所不同。为了区分, 这里将前者称为研发型知识流, 将后者称为应用型知识流。研发型知识流发生在相近的链条环节之间, 企业的技术特征接近, 对外部资源的消化、吸收更加彻底, 并在完全理解前人研究的基础上完成新技术的研发。应用型知识流发生在不同的链条环节之间, 企业的技术特征差异较大, 难以在知识应用的过程中学习、掌握来自溢出方的核心技术, 只能利用来自溢出方的现成技术弥补自身技术的薄弱环节。

已有的针对知识流动的研究主要是从知识溢出的视角出发, 并未关注异质企业之间的知识流动, 暨应用型知识流。知识溢出是非正式联系下企业对已有外部技术的模仿、改进, 在这一过程中, 知识的提供者并未能获取对等的报酬(Jaffe, 1986), 人才流动、研发合作、企业家集聚、贸易投资是知识溢出实现的渠道(赵勇、白永秀, 2009)。在这一框架下, 知识流动表现出地域性特征——地理距离、文化因素、技术距离主要障碍(Agrawal et al., 2008;Jaffe et al., 1993;Thompson and Fox-Kean, 2005)。这样的特质仅仅适合研发型知识流, 并不能解释不同环节异质企业间的知识流动。

与知识溢出的逻辑不同, 全球创新链中不同环节间的知识流动和技术合作已经超出了简单的知识交流的范畴, 开放性的特征使得企业能够高效地利用外部知识资源实现自身的创新意图, 技术市场的存在以及生产性服务业的兴起使得企业能够在自身技术水平较低的情况下通过技术授权、转让或技术咨询等方式, 克服知识传播过程中地理、语言等因素的限制, 享受全球范围技术进步带来的效率提升。与此同时, 市场带来的便利化条件也使得企业更依赖外部技术, 弱化相应技术的研发工作(张战仁、李一莉, 2015;张战仁、占正云, 2016;刘皖青等, 2018)。

相比于研发型知识流, 应用型知识流更能克服地理距离、语言等障碍, 但可能会弱化接收方的技术研发。接收方仅仅是将已有技术应用于自身生产领域, 对于已有技术的研究并不深入, 知识流强度相对较低。嵌入位置差异越大, 知识流越接近于应用型知识流, 嵌入位置差异越小, 知识流越接近于研发型知识流, 考虑到相对嵌入位置对知识流的影响, 公式(3)可改写为:

| $ {p_{iTg,jth}} = g\left( {{D_{ij}},la{n_{ij}},{G_{ig,jh}},\Delta {G_{ig,jh}},h\left( {\Delta {G_{ig,jh}},{D_{ij}},la{n_{ij}}, \cdots } \right) \cdots } \right)\left( {1 + pro{x_{iTg,jth}}} \right)f\left( L \right) $ | (4) |

其中, ΔGig, jh代表了流出方和接收方在全球创新链中的相对位置, h(ΔGig, jh, Dij, lanij, …)意味着地理、语言等因素对知识流强度的影响取决于知识流的类型, 知识流类型取决于相对嵌入位置, 在具体回归中应考虑相对嵌入位置与地理、语言等因素的交互作用。

假说2:基于相对嵌入位置的不同, 知识流可以分为研发型知识流和应用型知识流, 相比于研发型知识流, 应用型知识流有以下三方面的特点:1)更容易跨越地理、语言以及技术差距等障碍;2)知识流强度较低;3)接收方对溢出方的技术依赖性较强。

四、模型设定和数据来源 (一) 计量模型的确定本文的计量模型建立在(4)式之上, 并使用专利间的引用频率表征行业间的知识流强度。现实中, 行业间的引用频率存在大量0值, 实际发生的引用的样本数量远远少于潜在的行业间引用关系。将这些未发生引用的关系剔除会带来样本选择偏差问题。具体而言, 相对嵌入位置在影响引用频率的同时, 还会带来知识流类型的改变, 相比于研发型知识流, 应用型知识流更容易跨越地理、语言以及技术差距等障碍, 知识流类型的改变会导致部分原本因距离、语言限制未发生引用关系的行业进入回归之中, 或导致部分原本在回归样本中的引用关系被剔除, 这样的样本选择偏差使得相对嵌入位置对引用频率的影响存在较大的误差。

为处理样本选择偏差问题, 在行业间技术的相近性的基础之上, 采用Heckman两阶段分析法, 分别研究是否发生知识流动和知识流强度。首先, 利用所有观测数据, 对是否发生知识流动采用二值Probit模型来分析, 回归方程如下:

| $ \mathit{Pr}\left( {Y{N_{iTg,jth}}} \right) = {\alpha _0} + {\alpha _1} * {N_{iTg}} + {\alpha _2} * {N_{jth}} + {\alpha _3} * {D_{ij}} + {\alpha _4} * la{n_{ij}} + {\alpha _5} * {T_{iTg,jth}} + {\alpha _6} * \Delta {G_{iTg,jth}} + {\alpha _7} * {G_{iTg,jth}} + {\alpha _8} * {G_{iTg,jth}}^2 $ | (5) |

其中, Pr(YNiTg, jth)代表是否发生专利引用概率, NiTg和Njth分别为相同技术领域内, 引用方和被引用方的专利数量, 代表行业间的技术相似性程度。NiTg和Njth的增加既会提升行业间专利引用的次数, 也会提升行业间专利引用的基数, 整体来看, 对引用频率的影响是不确定的, 但直接影响专利引用的发生与否。Dij为地理距离;lanij为虚拟变量, 两国语言相同则取1, 不同则取0;TiTg, jth为引用方和被引用方的技术差距;△GiTg, jth代表双方在全球创新链中的相对嵌入位置, 用来区分不同类型的知识流;GiTg, jth代表双方在全球创新链中的整体嵌入位置。在此基础之上, 计算逆米尔斯比率。在第二阶段的回归过程中, 将逆米尔斯比率λiTg, jth代入(6)式, 利用发生专利引用的样本分析嵌入位置等因素对知识流强度的影响。

| $ \begin{array}{l} {p_{iTg,jth}} = {\alpha _0} + {\alpha _1} * {D_{ij}} + {\alpha _2} * la{n_{ij}} + {\alpha _3}{T_{iTg,jth}} + {\alpha _4} * {G_{iTg,jth}} + {\alpha _5} * {G_{iTg,jth}} + {\alpha _6} * {G_{iTg,jth}}^2\\ \;\;\;\;\;\;\;\;\; + {\alpha _7} * Contro{l_{i,j}} + \sum {{\alpha _7}} + i * dumm{y_{la{g_i}}} \end{array} $ | (6) |

相比于第一阶段模型, 因变量由是否发生专利引用的概率Pr(YNiTg, jth)变为知识流强度PiTg, jth。自变量方面, 去掉了变量NiTg和Njth, 增加了基于引用间隔生成的虚拟控制变量dummylagi以及用来刻画国家、行业等个体特征的其他控制变量controlij, 通常而言, 知识产权保护期限为20年, 实证过程中仅保留引用时间间隔在20年以内的样本。

在二阶段回归过程中, 参照Jaffe and Trajtenberg(1999)、Hu and Jaffe(2003)的研究, 针对可能存在的异方差问题, 在第二阶段模型中使用ln(NNiTg, jth)作为权重进行回归。

(二) 数据来源及指标计算本文采用的专利数据来自于欧洲专利局的PATSTAT数据库(截至2018年底), 这一数据库以欧洲专利局的专利文件数据库(Master Documentation Database)中的数据为基础, 基于中、美、欧、日、韩等国专利部门的数据交换得到, 包含30多个子集, 涵盖了1976年以来专利的基本情况、引用情况、行业特征等诸多方面的信息。PASTAT数据库记录的专利数据超过9600万条, 引用数据超过3亿条, 其专利引用数据弥补了国家专利局数据在研究知识流方面的不足。

为了获得行业间的技术联系, PATSTAT数据库中的6个子集被采用, 包括TLS201_APPLN、TLS207_PERS_APPLN、TLS211_PAT_PUBLN、TLS212_CITATION、TLS209_APPLN_IPC、TLS229_APPLN_NACE2。TLS201_APPLN包含专利的基本情况, 采用变量为专利公开的时间(EARLIEST_FILING_YEAR)、专利申请编号(APPLN_ID)、以及所属专利局(APPLN_AUTH);TLS207_PERS_APPLN是专利的申请人信息, 采用变量为申请人的国别(PERSON_CTRY_CODE);TLS212_CITATION包含专利的互相引用数据, 采用变量为引用专利的发行编号(PAT_PUBLN_ID)和被引用专利的发行编号(CITED_PAT_PUBLN_ID), TLS212_CITATION和TLS201_APPLN之间的联系通过TLS211_PAT_PUBLN建立, 后者提供了专利的申请编号和发行编号之间的对应关系;TLS209_APPLN_IPC提供了专利在国际专利标准分类体系(International Patent Classification, 以下简称“IPC分类”)下的技术特征, IPC分类体系按部(section)、大类(class)、小类(subclass)、大组(group)、小组(subgroup) 5级进行分类, 包括A-H8个部, A01、A02在内的近150个大类, A01B、A01C在内的600余个小类, A01B 1/00、A01B 3/00等在内的7000余个大组, A01B 1/02、A01B 1/04在内的七万余个小组, 形成了有序的层级划分。TLS229_APPLN_NACE2则提供了专利基于欧洲标准产业分类(Statistical Classification of Economic Activities in the European Community, 以下简称“NACE”)下的技术特征。TLS209_APPLN_IPC和TLS229_APPLN_NACE2可以通过专利申请编号与其他子集进行关联。最终的数据结构见表 1。

| 表 1 整理后PATSTAT专利引用数据结构 |

在此基础之上, 结合CEPII数据、WIOD数据库中的部分数据, 计算了知识流强度、整体嵌入位置、相对嵌入位置、技术差距等指标, 具体如下:

(1) 知识流强度PiTg, jth。根据Jaffe and Trajtenberg(1999)、Hu and Jaffe(2001)的研究, 地区间或行业间的知识流可以通过专利引用的频率刻画:

| $ {c_{iTg,jth}} = \frac{{{C_{iTg,jth}}}}{{N{N_{iTg,jth}}}} = \frac{{{C_{iTg,jth}}}}{{{N_{iTg}} * {N_{jth}}}} $ | (7) |

其中, CiTg, jth代表i国g行业T期的专利对j国h行业t期的专利引用的数量, NNiTg, jth代表对应的引用基数, 即所有可能发生的引用数量, 在Jaffe and Trajtenberg(1999)的模型中, 引用基数等于i国g行业T期专利申请数量乘以j国h行业t期专利申请数量。

引用的发生并不等同于知识流, 单纯的产业集聚也是引用发生的原因。为了排除这一干扰, Jaffe et al.(1993)将相近技术领域专利作为对照组(Control Patents), 发现同一地区内的专利引用频率要明显高于地区之间的专利引用频率。在后续的研究中, Thompson and Fox-Kean(2005)进一步优化了对照组的设置;Duranton and Overman(2005)将距离纳入分析框架, 分析了企业之间的知识流, 发现知识流确实随着距离的增加而减弱;Griffith et al.(2011)、Fischer et al.(2009)等将这一方法进一步推广到国家之间, 分析了知识流的集聚特征。

借鉴Jaffe et al.(1993)以及Thompson and Fox-Kean(2005)设置对照组的思想, 本文在IPC分类的基础之上, 将地区间专利引用的频率改写为①:

① 在汇总计算过程中, 为了和引用基数保持一致, 引用数量也做出相应调整, 具体可向作者索取

| $ {c_{iTg,jth}} = \frac{{{C_{iTg,jth}}}}{{N{N_{iTg,jth}}}} = \frac{{{C_{iTg,jth}}}}{{\sum\limits_k {\left( {{N_{iTgk}} * {N_{jthk}}} \right)} }} $ | (8) |

其中, NiTgk代表i国g行业T期隶属于k分类申请专利的数量, Njthk代表j国h行业t期隶属于k分类申请专利的数量, 两者的乘积代表在k分类中i国g行业T期对j国h行业t期引用基数, 将所有IPC分类加总后, 得到相同IPC分类中, i国g行业T期对j国h行业t期引用基数。在IPC分类体系中, 一个专利通常对应多个IPC分类, 在计算引用基数时, 对应多个IPC分类的专利被视为多个单独的专利。根据NACE行业分类, 多数专利仅属于一个行业, 针对少数对应多个行业的专利, PATSTAT提供了专利隶属于每个行业的权重, 这里仅取权重最大的行业作为专利对应的行业。

由于引用更容易发生在嵌入位置相近的专利之间, 且随着相对嵌入位置的扩大呈指数递减, 专利数量、引用基数和相对嵌入位置之间的关系表现出非线性关系, 具体如下②:

② 具体说明可向作者索取。

| $ \frac{{\mathit{ln}\left( {{C_{iTg,jth}}} \right)}}{{\mathit{ln}\left( {N{N_{iTg,jth}}} \right)}} = \alpha * \Delta {G_{ij}} $ | (9) |

考虑到本文的研究对象包括相对嵌入位置对专利引用的影响, 故将引用频率改写为:

| $ {c_{iTg,jth}} = \frac{{\mathit{ln}\left( {{C_{iTg,jth}}} \right)}}{{\mathit{ln}\left( {N{N_{iTg,jth}}} \right)}} = \frac{{\mathit{ln}\left( {{C_{iTg,jth}}} \right)}}{{\mathit{ln}\left( {\sum\limits_k {\left( {{N_{iTgk}} * {N_{jthk}}} \right)} } \right)}} $ | (10) |

由于本文在计算引用基数时, 已经考虑到了技术的相近性, 故在回归过程中不再使用proxiTg, jth作为自变量。

(2) 引用数量(NiTg和Njth)在引用基数的基础上计算得到, 其中,

(3) 整体嵌入位置GiTg, jth和相对嵌入位置△GiTg, jth。通过分析引用专利的行业分布能够得到被引用专利的通用性水平(Trajtenberg et al., 1997;Youtie et al., 2008;Moser and Nicholas, 2004;Hall and Trajtenberg, 2004), 通用性水平越高, 专利越接近于GPT技术。

单个专利通用性指标(Generality Index)的计算公式为

| $ {G_i} = 1 - \sum\limits_j {{{\left( {\frac{1}{N}\sum\limits_i {{\beta _{ij}}} } \right)}^2}} $ | (11) |

其中, i代表引用专利, j代表引用专利所属的小类, βij代表i专利j小类中小组分类占全部引用专利小组分类的比重, N代表被引用次数, 仅考虑5年内的专利引用关系。其中, 分母中加入被引用次数能够在一定程度上避免通用性指标计算过程中的误差问题(Squicciarini et al., 2013)。

在此基础之上, 行业层面嵌入位置的计算方法如下:统计引用基数计算过程中涉及的引用方专利(相应的专利数量为NiTg), 计算通用性水平均值作为引用方的行业通用性, 即引用方在全球创新链中的嵌入位置;统计引用基数计算过程中涉及的被引用方专利(相应的专利数量为Njth), 计算通用性水平均值作为被引用方的行业通用性, 即被引用方在全球创新链中的嵌入位置。不同的引用关系中, 同一引用方或被引用方的嵌入位置也是不同的。在此基础之上, 取引用方和被引用方嵌入位置的均值作为整体嵌入位置GiTg, jth, 取引用方和被引用方嵌入位置的差值的绝对值作为相对嵌入位置△GiTg, jth。

(4) 技术差距TiTg, jth通过人均收入、单位时间劳动报酬、产出水平、专利数量和专利被引次数等指标刻画, 其中人均收入来自CEPII数据库, 单位时间劳动报酬和产出水平来自WIOD的社会经济账户统计数据(Socio Economic Accounts), 专利数量和专利被引次数则是通过PATSTAT数据整理得到。在此基础之上, 得到引用方和被引用方的技术水平TiTg和Tjth, 技术差距可由以下方法得到:

| $ {T_{iTg,jth}} = \frac{{abs\left( {{T_{iTg}} - {T_{jth}}} \right)}}{{{T_{iTg}} + {T_{jth}}}} $ | (12) |

(5) 地理距离Dij和语言虚拟变量lanij均来自于CEPII数据库。

五、回归结果分析及讨论 (一) 数据基本情况选取PATSTAT数据库中专利申请数量前20位的国家或地区, 剔除已经不存在的民主德国, 最终得到19个国家在2000年至2015年间的专利引用数据。全部样本数量为10, 268, 929个, 存在专利引用的样本数量为672, 991个, 发生引用的概率为6.55%, 描述性统计信息见表 2。

| 表 2 主要变量的描述性统计 |

① 地理距离的数据来自CEPII数据库中的国家间基于人口的加权地理距离distw和distwces, 其中, 地理距离1为distw, 地理距离2为distwces。

② 语言虚拟变量的数据来自CEPII数据库中的语言虚拟变量, 其中, 语言虚拟变量1为comlang_off, 语言虚拟变量2为comlang_ethno。

(二) 回归结果分析在Heckman两阶段模型中, 逆米尔斯比率显著为负, 说明样本选择偏差确实存在, 将逆米尔斯比率加入二阶段回归方程, 通过表 3可以看出, 整体嵌入位置对知识流强度的影响为负, 整体嵌入位置平方项的回归系数为正, 说明整体嵌入位置与知识流呈现U型关系, 随着整体嵌入位置的提升, 知识流强度先降后升, 拐点出现在0.086, 接近于整体嵌入位置的均值(0.107)。这也验证了假说1——知识流在全球创新链的上游和下游强度较高, 在中游强度较低。在此基础之上, 通过特定国家作为知识流入方或知识流出方的全部引用关系, 分析该国所处的创新链, 可以看出, 除了中国、俄罗斯、巴西等三个发展中国家外, 其余国家所处的创新链中, 整体嵌入位置与知识流均为U型关系(见表 4)。中国、俄罗斯、巴西三国虽然申请了大量的专利, 但核心技术, 尤其是上游GPT技术的研发较发达国家仍有差距, 所参与的引用关系不能完全涵盖创新链的上中下游, 并不能作为验证假说1的理想样本①。

| 表 3 嵌入位置、地理距离、语言等因素对知识溢出的影响 |

| 表 4 全球创新链嵌入位置对知识溢出的影响(分国家) |

① 行业层面的数据同样存在这个问题, 特定行业处于全球创新链的特定位置, 所涉及的引用关系并不能涵盖创新链全部环节。

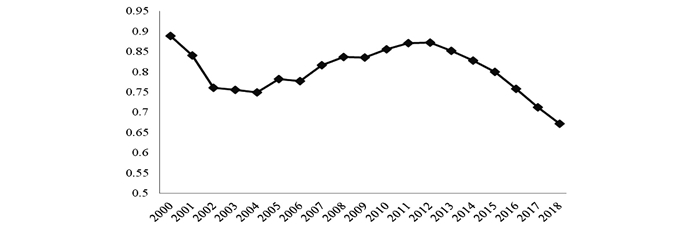

通过引用他国专利的通用性水平分析中国制造业嵌入全球创新链的位置, 可以看出中国制造业企业处于全球创新链的中下游, 并在近年来逐渐呈现“下游化”趋势(见图 2)。2011年, 在外部需求持续低迷形势下, 中央经济工作会议首次把扩大内需作为“战略基点”, 内需市场持续扩张以及经济结构转型使得企业逐渐将生产重心转移向国内市场, 并利用国际间知识网络, 在全球范围内搜寻生产所需的关键技术, 运用于供给国内需求市场的过程中。资源逐渐由加工、装配环节流向营销、市场、品牌等下游非实体环节, 部分中国企业实现了由加工贸易向品牌商的转变, 也实现了由低端技术供给者向技术资源整合者的转型。整体来看, 借助于外部知识资源, 中国制造业的发展质量在近年逐步提升, 并借助强大的内需市场逐渐降低了对外部技术的依赖。

|

图 2 中国制造业在全球创新链中的嵌入位置变动趋势-上游度② |

② 根据PATSTAT数据库整理得到, 嵌入位置是具体行业的通用性水平除以全球的平均水平。

通过表 3回归1可以看出, 相对嵌入位置的接近提升行业间知识流的强度。相比于研发型知识流, 应用型知识流中, 溢出方和接收方的技术互补, 而非同质, 彼此之间的交流不够深入, 知识流强度及专利间引用频率较低。通过表 3回归4和回归5可以看出, 创新链上游对创新链下游的引用随着相对嵌入位置的接近而上升, 创新链下游对创新链上游的引用随着相对嵌入位置的接近而下降, 在应用型知识流中, 创新链下游对创新链上游是互补的关系, 但处于全球创新链下游的企业更加依赖处于全球创新链上游的企业。这也验证了假说2中应用型知识流强度较低, 接收方对溢出方的技术依赖性较强的推断。

地理、语言的接近使得知识人才的流动、研发合作更加频繁。通过表 3回归1, 知识流都会随着地理、语言的接近而增强。通过表 3回归2和回归3可以看出, 相比应用型知识流, 研发型知识流需要接收方对溢出方的技术有更深入的了解, 不能通过市场化的安排获取知识, 难以跨越地理、文化的障碍。

接收方和溢出方的技术水平差距增加了接收方消化、吸收溢出方知识的难度, 由于人均收入并不能完全代表行业层面的技术水平, 为了确保结论可靠, 使用行业层面的生产率和累计专利被引用次数代表技术水平。通过表 5, 可以看出, 相对嵌入位置与技术水平差距的交互项系数为正, 应用型知识流更容易发生在技术水平差距较大的国家、行业之间, 这进一步验证了假说2中应用型知识流更容易克服地理、语言、技术差距等障碍的判断。

| 表 5 技术差距对知识溢出的影响 |

相比于应用型知识流, 研发型知识流更容易跨越地理、语言以及技术差距的限制, 但却难以为接收方提供更深层次的技术合作, 知识流的强度较低。发达国家之间以及发展中国家之间的技术交流更加深入, 能够带来新的技术突破, 而发达国家与发展中国家的技术交流则以应用型知识流为主, 表现出发展中国家对发达国家技术依赖。中国制造业的情况也不例外, 通过分析和知识流出方之间的相对位置, 可以看出, 相比于其他国家, 中国制造业与外部的知识流动更接近于应用型知识流(见图 2), 能够借助技术授权、转让或技术咨询等方式更广泛地接触上游的GPT技术, 但这样的接触并不意味真正掌握相关技术, 上游通用性技术的缺失使得中国制造业的技术研发缺乏自主性, 未来的技术路线受制于发达国家, 无法产生新的GPT技术和主导设计, 这样的缺失是创新驱动制造业高质量发展过程中中国企业必须克服的障碍。

为了确保结论的稳健性, 一方面, 针对不同专利局专利在引用时间间隔上的差异(Bacchiocchi and Montobbio, 2010), 将专利引用数据按照国家、行业以及引用年份进行加总, 在不考虑引用间隔的情况下, 重复上述结果;另一方面, 通过其他变量代表语言虚拟变量、地理距离、技术水平, 重复上述结果。通过表 6可以看出, 在使用不同的加总方法、不同的指标的情况下, 本文的结论基本保持稳定。

| 表 6 稳健性检验结果 |

在引入技术异质性的前提下, 借鉴GPT技术的概念, 本文采用专利数据刻画各国制造业在全球创新链中的位置, 并在非线性双指数知识流模型的基础上, 分析知识在全球创新链不同环节间的流动格局。整体来看, 知识流动集中于全球创新链的上游和下游, 不同环节间的知识流以应用型知识流为主, 相近环节间的知识流则以研发型知识流为主。

中国制造业企业整体上处于全球创新链的中下游。2011年以后, 在内需市场持续扩张和经济结构加速转型的背景下, “下游化”趋势愈发明显, 实现了由加工贸易向品牌商的转变, 也实现了由低端技术供给者向技术资源整合者的转型, 相比于低端技术的供给者, 技术资源的整合者能够借助技术授权、转让或技术咨询等方式更广泛地接触上游的GPT技术, 并将其应用于自身生产过程中。对于中国制造业而言, 这种转变可以从以下三方面去解读:

一是, 在全球创新链中的“下游化”意味着快速地将研发资源由技术水平较低的装配、制造环节转移至技术水平更高的市场、营销环节, 是借助外部知识资源实现创新驱动制造业高质量发展的具体表现, 尤其是在汽车、电子产品等涉及多种技术, 生产工艺复杂的产品领域, 通过应用型知识流, 中国企业能够相对廉价地使用来自国外的先进技术, 并将其应用、整合, 创造出适用于消费者具体需求的新技术、新产品。

二是, 需求扩张带来的技术升级集中于下游环节, 对中游环节技术的提升有限。虽然全球创新链中的下游环节的技术水平高于中游, 但放弃中游环节的研发意味着与上游知识创造者之间的技术联系以应用型知识流为主, 通过技术授权、咨询或者关键零部件获得的先进技术并没有被企业完全消化、吸收, 反而在使用过程中逐渐形成对上游技术的依赖, 阻碍创新驱动战略的实施, 制约中国制造业未来的高质量发展。

三是, 中国企业在上游GPT技术领域还未取得突破性进展, 在这些技术领域仍然处于追赶者的角色, 在当前的ICT技术、生物医药、纳米技术等主要GPT技术领域, 技术水平和研发效率与国际先进水平仍有差距, 只有在这些重点技术领域实现技术突破, 中国制造业才能摆脱对外技术依赖, 提升经济发展的质量与技术含量, 实现独立自主的技术路线, 真正从“中国制造”向“中国创造”转型。

(二) 政策建议第一, 在融入全球价值链的基础上, 嵌入全球创新链、并向核心技术环节攀升是当前中国制造业转型升级、高质量发展的必由之路。应当鼓励企业尽可能地与世界范围内的研发机构、科研组织建立各种正式、非正式的联系, 在全球范围内搜寻和利用知识资源和先进生产要素, 在自身成本优势、生产能力的基础上, 利用全球科学知识资源, 由生产合作、中间品贸易向技术合作、共同研发转型, 在改善企业生产效率的同时, 促进技术创新能力的提升和创新机制的形成, 争取创新的自主性和在全球创新链中的主导权。

第二, 要发挥制造业企业在创新网络中核心作用, 从研发层面打破制造业和服务业之间的界限, 促进中游环节与下游环节的融合, 将内需市场的扩张转化为制造企业技术效率的提升。通过用户、基础设施服务企业、中间品生产企业、最终产品和服务企业间的技术合作和资源共享, 打通制造企业与用户之间的联系, 针对客户需求, 快速、精准的匹配所需的技术资源, 破解创新过程中的难题。不再局限于通过对国外产品的模仿、引进来满足客户需求, 而是将客户需求、市场营销、金融服务等下游功能集成到生产环节, 通过新产品、新技术、新模式来满足客户需求, 在充分发挥中间品生产企业创新能力的同时, 也将内需市场扩张带来的技术机会扩展到制造领域, 提升制造企业研发的创新性和实用性, 激发供给侧的创新活力, 降低对外部知识、核心中间产品的依赖。与此同时, 也要通过合理化的制度安排保障参与者能够获取与之贡献相匹配的收益, 避免资源在个别环节的集中。

第三, 要进一步完善国内技术市场, 通过市场化的安排, 促进GPT技术的转让与引进, 提升企业研发GPT技术的积极性。相比于其他技术, 在创新链上游的GPT技术应用范围更广, 具有较强的外部性, 技术市场能够在一定程度上弥补GPT技术研发过程中的外部性问题。当前, 5G通讯、新能源等潜在GPT技术的研发已经远远超出了单个企业的能力范围, 技术市场的存在将分散的研发资源通过有效的组织安排整合在一起, 以市场为导向, 快速而低成本地完成复杂性创新, 并借助国内需求市场, 不断探索、试错, 将潜在GPT技术转化为切实可行的具体盈利模式, 最终占领主流技术领域。在此基础之上, 衔接国内技术市场与国际市场, 积极推动中国技术走向世界, 参与技术标准的制定, 争取在核心技术领域的话语权, 真正实现“中国制造”向“中国创造”的转型。

| [] |

陈爱贞、刘志彪, 2011, “决定我国装备制造业在全球价值链中地位的因素——基于各细分行业投入产出实证分析”, 《国际贸易问题》, 第 4 期, 第 115-125 页。 |

| [] |

盖文启、王缉慈, 1999, “论区域创新网络对我国高新技术中小企业发展的作用”, 《中国软科学》, 第 9 期, 第 102-106 页。 |

| [] |

高翔、黄建忠、袁凯华, 2019, “价值链嵌入位置与出口国内增加值率”, 《数量经济技术经济研究》, 第 6 期, 第 41-61 页。 |

| [] |

关士续, 2002, “区域创新网络在高技术产业发展中的作用——关于硅谷创新的一种诠释”, 《自然辩证法通讯》, 第 2 期, 第 51-54 页。 |

| [] |

李琳、郭立宏, 2018, “文化距离、文化严格程度与跨国知识溢出”, 《科学学研究》, 第 6 期, 第 120-128 页。 |

| [] |

刘丽莉、关士续, 2002, “谷创新网络形成过程的历史考查”, 《自然辩证法研究》, 第 12 期, 第 13-15 页。 |

| [] |

刘皖青、张战仁、张润强、占正云, 2018, “中国全球创新价值链嵌入模式探析”, 《世界地理研究》, 第 6 期, 第 130-136 页。 |

| [] |

刘维林、李兰冰、刘玉海, 2014, “全球价值链嵌入对中国出口技术复杂度的影响”, 《中国工业经济》, 第 6 期, 第 83-95 页。 |

| [] |

刘志彪, 2015, “从全球价值链转向全球创新链:新常态下中国产业发展新动力”, 《学术月刊》, 第 2 期, 第 5-14 页。 |

| [] |

马红旗、陈仲常, 2012, “我国制造业垂直专业化生产与全球价值链升级的关系——基于全球价值链治理视角”, 《南方经济》, 第 9 期, 第 85-93 页。 |

| [] |

马琳、吴金希, 2011, “全球创新网络相关理论回顾及研究前瞻”, 《自然辩证法研究》, 第 1 期, 第 112-117 页。 |

| [] |

倪红福, 2016, “全球价值链中产业'微笑曲线'存在吗?——基于增加值平均传递步长方法”, 《数量经济技术经济研究》, 第 11 期, 第 111-126 页。 |

| [] |

潘文卿、李跟强, 2018, “中国制造业国家价值链存在'微笑曲线'吗?——基于供给与需求双重视角”, 《管理评论》, 第 5 期, 第 21-30 页。 |

| [] |

王大洲, 2001, “企业创新网络的进化与治理:一个文献综述”, 《科研管理》, 第 5 期, 第 96-103 页。 |

| [] |

王建华, 2015, “地理距离、法律制度临近与国际知识扩散模式”, 《科学学研究》, 第 7 期, 第 1069-1080 页。 |

| [] |

王建华、卓雅玲, 2016, “全球研发网络、结构化镶嵌与跨国公司知识产权保护策略”, 《科学学研究》, 第 7 期, 第 1017-1026 页。 |

| [] |

向希尧、蔡虹, 2008, “试论地理距离与社会距离对知识溢出的影响——基于专利引用研究视角”, 《外国经济与管理》, 第 11 期, 第 18-26 页。 |

| [] |

杨锐、刘志彪, 2015, “新一轮高水平对外开放背景下中国企业技术能力升级框架与思路”, 《世界经济与政治论坛》, 第 4 期, 第 141-159 页。 |

| [] |

张战仁、李一莉, 2015, “全球创新价值链模式的国际研发投资转移研究”, 《科学学研究》, 第 10 期, 第 1487-1495 页。 |

| [] |

张战仁、占正云, 2016, “全球研发网络等级分工的形成——基于发达国家对全球生产的控制转移视角”, 《科学学研究》, 第 4 期, 第 512-519 页。 |

| [] |

赵勇、白永秀, 2009, “知识溢出:一个文献综述”, 《经济研究》, 第 1 期, 第 144-156 页。 |

| [] |

卓越、张珉, 2008, “全球价值链中的收益分配与'悲惨增长'——基于中国纺织服装业的分析”, 《中国工业经济》, 第 7 期, 第 133-142 页。 |

| [] |

Aghion P., Howitt P., Giovanni L., Violante, 2002, "General Purpose Technologies and Wage Inequality". Journal of Economic Growth, 7(4), 315–345.

|

| [] |

Agrawal A., Kapur D., Mchale J., 2008, "How do spatial and social proximity influence knowledge flows? Evidence from patent data". Journal of Urban Economics, 64(2), 258–269.

|

| [] |

Arora A. and Gambardella A., 2010, "The market for technology", in Handbook of the Economics of Innovation, Bronwyn H. Hall, and Nathan Rosenberg (eds.), NorthHolland, Elsevier Press, Amsterdam and Oxford.

|

| [] |

Bacchiocchi E., Montobbio F., 2010, "International Knowledge Diffusion and Home-bias Effect:Do USPTO and EPO Patent Citations Tell the Same Story?". Scandinavian Journal of Economics, 112(3), 441–470.

|

| [] |

Baldwin C., Clark K., 2000, Design Rules:The Power of Modularity, Cambridge: The MIT Press.

|

| [] |

Basu S., Fernald J., 2010, "Information and communications technology as a general-purpose technology:Evidence from US industry data". German Economic Review, 8(2), 146–173.

|

| [] |

Bessen J., Maskin E., 2006, "Sequential Innovation, Patents, and Imitation". Economics Working Papers, 40(4), 611–635.

|

| [] |

Boudreau K., 2010, "Open Platform Strategies and Innovation:Granting Access vs. Devolving Control". Management Science, 56(10), 1849–1872.

|

| [] |

Boudreau K. and Hagiu A., 2009, "Platforms rules: Multi-sided platforms as regulators", In Gawer A. (Ed.), Platforms, Markets and Innovation, London: Edward Elgar.

|

| [] |

Boudreau K., Lakhani K., 2015, "Open disclosure of innovations, incentives and follow-on reuse:Theory on processes of cumulative innovation and a field experiment in computational biology". Research Policy, 44(1), 4–19.

|

| [] |

Bresnahan T., 2010, "General Purpose Technologies". Handbook of the Economics of Innovation, 2, 761–791.

|

| [] |

Bresnahan T., Trajtenberg M., 1995, "General purpose technologies 'Engines of growth'?". Journal of Econometrics, 65(1), 83–108.

|

| [] |

Caballero R., Jaffe A., 1993, "How High Are the Giants' Shoulders:An Empirical Assessment of Knowledge Spillovers and Creative Destruction in a Model of Economic Growth". NBER Macroeconomics Annual, 8, 85–86.

|

| [] |

Chang H. F., 1995, "Patent Scope, Antitrust Policy, and Cumulative Innovation". The RAND Journal of Economics, 26(1), 34–57.

|

| [] |

Chesbrough H., 2003, Open Innovation, Boston: Harvard Business School Press.

|

| [] |

Crafts N., 2004, "Steam as a General Purpose Technologies:A growth accounting perspective". Economic Journal, 114(495), 338–351.

|

| [] |

Duranton G., Diego P., 2004, "Micro-Foundations of Urban Agglomeration Economies". Handbook of Regional and Urban Economics, 4, 2063–2117.

|

| [] |

Figueiredo O., Guimarães P., Woodward D., 2015, "Industry Localization, Distance Decay, and Knowledge Spillovers:Following the Patent Paper Trail". Journal of Urban Economics, 89, 21–31.

|

| [] |

Fischer M., Scherngell T., Jansenberger E., 2009, "Geographic localisation of knowledge spillovers:evidence from high-tech patent citations in Europe". Annals of Regional Science, 43(4), 839–858.

|

| [] |

Fleming L., 2001, "Recombinant Uncertainty in Technological Search". Management Science, 47(1), 117–132.

|

| [] |

Freeman C., 1991, "Networks of innovators:A synthesis of research issues". Research Policy, 20(5), 499–514.

|

| [] |

Gambardella A., Giarratana M. S., 2013, "General technological capabilities, product market fragmentation, and markets for technology". Research Policy, 42(2), 315–325.

|

| [] |

Gambardella A., Mcgahan A. M., 2010, "Business-Model Innovation:General Purpose Technologies and their Implications for Industry Structure". Long Range Planning, 43(2-3), 0–271.

|

| [] |

Green J., Scotchmer S., 1995, "On the Division of Profit in Sequential Innovation". RAND Journal of Economics, 26(1), 20.

|

| [] |

Griffith R., Lee S., Cem W., 2011, "Is distance dying at last? Falling home bias in fixed effects models of patent citations". Quantitative Economics, 2(2), 211–249.

|

| [] |

Hall B., Jaffe A. and Trajtenberg M., 2001, "The NBER Patent Citation Data File: Lessons, Insights and Methodological Tools", NBER Working Paper, No. 8498.

|

| [] |

Hall B. and Trajtenberg M., 2004, "Uncovering GPTs with patent data", NBER Working Paper, No. 10901.

|

| [] |

Henderson R., Jaffe A., Trajtenberg M., 1998, "Universities as a Source of Commercial Technology:A Detailed Analysis of University Patenting, 1965-1988". Review of Economics and Statistics, 80(1), 119–27.

|

| [] |

Hu A. G. Z., Jaffe A., 2003, "Patent citations and international knowledge flow:the cases of Korea and Taiwan". International Journal of Industrial Organization, 21(6), 849–880.

|

| [] |

Jaffe A., 1986, "Technological opportunities and spillovers of R & D:Evidence from firms' patents, profits and market value". American Economic Review, 76, 984–1001.

|

| [] |

Jaffe A., Trajtenberg M., 1996, "Flows of knowledge from universities and federal laboratories:Modeling the flow of patent citations over time and across institutional and geographic boundaries". Proceedings of the National Academy of Sciences, 93(23), 12671–12677.

|

| [] |

Jaffe A., Trajtenberg M., 1999, "International Knowledge Flows:Evidence from Patent Citations". Economics of Innovation and New Technology, 8(1-2), 105–136.

|

| [] |

Jaffe A., Trajtenberg M., Henderson R., 1993, "Geographic localization of knowledge spillovers as evidenced by patent citations". The Quarterly Journal of Economics, 108(3), 577–598.

|

| [] |

Jovanovic B., Rousseau P., 2005, "General Purpose Technologies". Handbook of Economic Growth, 1B, 1181–1224.

|

| [] |

Laursen K., Salter A., 2006, "Open for innovation:the role of openness in explaining innovation performance among U.K. manufacturing firms". Strategic Management Journal, 27(2), 131–150.

|

| [] |

Li Y. A., 2014, "Borders and distance in knowledge spillovers:Dying over time or dying with age?-Evidence from patent citations". European Economic Review, 71, 152–172.

|

| [] |

Lipsey R., Carlaw K., Bekar C., 2005, Economic Transformations:General Purpose Technologies and Long Term Economic Growth, Oxford: Oxford University Press.

|

| [] |

Macgarvie M., 2005, "The determinants of international knowledge diffusion as measured by patent citations". Economics Letters, 87(1), 121–126.

|

| [] |

Maurseth P., Verspagen B., 2010, "Knowledge spillovers in Europe:a patent citations analysis". Scandinavian Journal of Economics, 104(4), 531–545.

|

| [] |

Moser P., Nicholas T., 2006, "Was Electricity a General Purpose Technologies?". American Economic Review, 94(2), 388–394.

|

| [] |

Parker G., Van Alstyne M., 2018, "Innovation, Openness, and Platform Control". Management Science, 64(7), 3015–3032.

|

| [] |

Scotchmer S., 1991, "Standing on the Shoulders of Giants:Cumulative Research and the Patent Law". Journal of Economic Perspectives, 5(1), 29–41.

|

| [] |

Scotchmer S., 1996, "Protecting Early Innovators:Should Second-Generation Products be Patentable". The RAND Journal of Economics, 27(2), 322–331.

|

| [] |

Squicciarini M., Dernis H. and Criscuolo C., 2013, "Measuring Patent Quality: Indicators of Technological and Economic Value", OECD Science, Technology and Industry Working Papers.

|

| [] |

Thompson P., Fox-Kean M., 2005, "Patent citations and the geography of knowledge spillovers:A reassessment". American Economic Review, 95(1), 450–460.

|

| [] |

Trajtenberg M., Henderson R., Jaffe A., 1997, "University versus corporate patents:A window on the basicness of invention". Economics of Innovation and New Technology, 5(1), 19–50.

|

| [] |

Von Hippel, 2005, Democratizing Innovation, Cambridge: MIT Press.

|

| [] |

Weitzman M., 1998, "Recombinant Growth". Quarterly Journal of Economics, 113(2), 331–360.

|

| [] |

Ye, M., Meng B., and Wei S. J., 2015, "Measuring Smile Curves in Global Value Chains", IDE Discussion Paper, No. 530.

|

| [] |

Youtie J., Iacopetta M., Graham S., 2008, "Assessing the nature of nanotechnology:can we uncover an emerging General Purpose Technologies?". The Journal of Technology Transfer, 33(3), 315–329.

|