新常态下,我国经济增长的基本面开始发生本质改变,潜在增长率开始下降,投资驱动和出口拉动型经济也难以为继,增强经济增长的内生动力迫在眉睫,消费的作用前所未有的凸显,发挥消费特别是城镇居民消费的基础性作用成为促进经济高质量发展的关键所在。但是,通过对居民消费基本情况的横向和纵向比较,可知其基本面并未随着消费的经济增长贡献率的提升发生质变,居民消费的现状仍难以适应经济增长格局的演变,消费总量有待扩大、消费倾向有待提高、消费行为愈加谨慎的现象显著存在。其中消费倾向的持续降低是制约居民消费扩大的关键因素之一,如何提升居民消费倾向已成为政策界和理论界关注的焦点。①

① 居民消费占据最终消费的八成以上,城镇居民消费又占居民消费超过八成,决定着最终消费的现状、变化和趋势,故我国消费的现状主要是城镇居民消费的现状。针对我国消费增长贡献率大幅提升的现象,臧旭恒(2017)、陈斌开(2017)专门对此问题进行了分析,认为该现象的出现主要是随着我国经济增长率下降和投资、出口的疲软,消费的作用“被动”增长,并非是消费本身的扩大,通过对经济和消费基本情况的梳理也证明了这一点。另外,国家统计局、世界银行的数据显示,我国城镇居民的消费倾向呈现持续下降趋势,居民平均消费倾向已跌破0.7,边际消费倾向一度接近0.5,远低于世界平均水平。

为探寻扩大居民消费的方法,国内外学者进行了广泛的探讨,其中习惯形成是一个重要的视角。居民消费的习惯形成特征,是居民消费变化的内因之一,体现了居民对当期和未来消费的偏好,拟合了居民消费效用跨期影响的规律,即在收入禀赋的约束下,居民消费效用取决于当期消费和习惯存量决定的净消费,居民通过平滑消费的增长(而非消费)保证消费效用的逐期提升,进而为居民消费问题提供了一种动态分析框架。其中,习惯存量即为消费习惯,为一逐步调整的状态变量,改变了外部因素对居民消费的影响机制。习惯形成强度的大小表现为习惯存量对当期消费的影响参数,体现了居民消费提升的愿望和下降的担忧。②

② 本文所采用的是狭义的习惯形成概念,即Deaton(1992)所说的内部习惯形成。习惯形成不同于消费习惯,前者是形成后者的过程,后者是前者过程的结果,习惯形成强调形成消费习惯的过程,是一个动态的概念,消费习惯强调的是习惯存量,是一个存量的概念。

习惯形成特征形成于供给侧的消费环境。改革开放以来,我国快速增长、不断转型的经济环境,“摸着石头过河”、马尔科夫式的制度建设,以及潜移默化、日久弥新的儒家文化传统③,塑造了具有增长性、不确定性、时变性特点的消费环境,构成居民消费变化的外因。收入水平的不断提高,使居民视消费水平的提升为常态,消费攀比、信贷约束、养老等制度变革,带来多元的不确定性因素,并且经济、制度的快速变化,导致经济因素具有时变性,致使居民在做出消费决策时不得不“三思而后行”,消费效用跨期影响,呈现习惯形成特征。该特征被认为类似于一种谨慎的消费行为,现有理论认为,面对收入禀赋约束,为保证消费效用的逐期提升,理性的居民会选择减少当期消费,从而对消费产生抑制,并且因为经济因素的时变性,习惯形成强度亦有可能随时间发生变化。

③“奢则不孙,俭则固,与其不孙也,宁固”(《论语·述而》)、“礼不下庶人,刑不上大夫”(《礼记·曲礼》)、“孝悌也者,其为人之本与”(《论语·学而》)、“三思而后行”(《论语·公冶长》)等形成的“禁奢崇俭”、“科层等级”、“代际扶持”、“三思而后行”等理念集中体现了儒家文化对居民消费理念的影响。

习惯形成特征何以体现居民消费的谨慎性?现有研究主要依据理论的分析对此做出判断,但并未进行严格的论证。为完善该分析,探寻提高居民消费倾向的有效措施,在当前的消费环境下厘清习惯形成对居民消费的具体影响机制至关重要。为此,本文以城镇居民为研究对象,改进Dynan模型,嵌入状态空间模型(State Space)构建动态消费函数,采用我国1978-2016年29个省的城镇居民消费数据,测算各省的习惯形成、边际消费倾向的时变参数,从消费倾向的角度入手,运用面板向量自回归模型(VAR)分析了习惯形成对居民消费的动态影响机制,进而从该角度解释了改革开放以来城镇居民消费倾向持续降低的现实,提出了针对性的政策建议。④研究发现,面对外部不确定冲击,习惯形成特征会促使居民减小消费倾向,并在不确定影响弱化后,抑制消费倾向的回升,在两者的相互制约中,消费倾向最终缓慢回升至某一较低的水平。伴随着改革开放的进程,来自供给侧的多次不确定冲击,导致居民消费的习惯形成强度较大,是我国城镇居民消费倾向持续降低的一个重要因素。

④ 省际数据能够生成较长的时序,捕捉居民的地域异质性,大量的随机样本保证了个体之和近似服从正态分布,通过引入变量的滞后项,也可在一定程度上缓解内生性问题(杨继军、张二震,2013),面板VAR模型则能综合面板和时序分析的优点。

本文剩余部分安排如下:第二部分,文献综述,对消费习惯形成理论、应用的相关研究进行梳理和总结;第三部分,理论模型,构建具有习惯形成特征的居民动态消费函数;第四部分,实证分析,采用省际面板数据,测算习惯形成、边际消费倾向的时变参数,分析不确定性下习惯形成与居民消费倾向的动态关系;第五部分,分析习惯形成对居民消费的动态影响机制,解释城镇居民消费倾向持续降低的现实;第六部分,得出结论和政策建议。

二、文献综述习惯形成理论是对生命周期-持久收入假说(LC-PIH)的继承和发展,修正了后者关于效用时间可分的形而上学的假设,更准确的拟合了居民消费跨期影响的变化规律,在居民消费问题的分析中得到广泛应用。Marshall(1898)首次提出居民消费会受到过去消费的影响,后Duesenberry(1949)提出相对收入假说,认为居民消费具有棘轮效应和示范效应,Hall(1978)提出理性预期生命周期假说(FELCH),将习惯因素纳入跨期分析框架,为习惯形成理论的形成奠定了早期的理论基础。后来,Ryder and Heal(1973)将习惯形成模型化,Constantinides(1990)提出减值形式的净消费函数,Carroll et al.(2000)提出比值形式的函数,进而Naik and Moore(1996)、Dynan(2000)分别构建了具有习惯形成特征的居民消费函数,习惯形成理论逐渐成熟,成为现代消费理论的重要组成部分。

为探索长期以来我国居民消费相对不足的成因,国内外学者进行了广泛的讨论(王凤旺等,2017)。运用习惯形成理论对此的分析,集中在从该角度解释居民消费的现实,其研究沿着三个思路展开:第一,分析居民消费是否存在习惯形成特征,并基于其类似谨慎消费行为的性质解释居民消费的相对不足,如杭斌(2009),贾男等(2012),黄娅娜、宗庆庆(2014)等,其对于农村和城镇居民消费的分析验证了习惯形成特征的存在,且为导致居民消费相对不足的因素之一;第二,从动态的角度分析习惯形成强度的时变走势,及其对居民消费倾向的影响,如杭斌(2010)采用城镇时间序列数据的ECM模型,研究认为习惯形成特征负向影响居民平均消费倾向,李春风等(2012)将不确定性引入状态空间模型,运用数值模拟的方法得出了同样的结论,翟天昶、胡冰川(2017)则运用递进估计的方法分析了不同类别食品消费的时变性习惯形成强度;第三,关于习惯形成对外部因素影响的研究,主要有吕朝凤、黄梅波(2012)等,在动态随机一般均衡(DSGE)框架内,其认为习惯形成特征能够减弱如技术进步、灾难风险等不确定冲击的影响,从而平滑消费,抑制经济的波动,此外,也有研究从消费结构的角度分析了习惯形成对居民消费质量的影响,如陈浩、宋明月(2019)。因此,从习惯形成角度对我国居民消费的分析,结论较为一致,即习惯形成会抑制居民消费倾向、制约居民消费的扩大。

习惯形成何以抑制居民消费?贾男等(2012)等的研究,虽能证明居民消费具有该特征,但仅基于其类似一种谨慎消费行为的性质,即做出其会抑制居民消费、甚至是导致我国居民消费的相对不足的影响因素的判断并不严谨。为解决此问题,厘清习惯形成对居民消费的动态影响机制至关重要,其与居民消费倾向的关系是一个重要的突破口,但现有分析中,杭斌(2010)虽考虑了习惯形成强度的时变性,但并未考虑消费环境因素的影响,平均消费倾向也难以体现动态性,李春风等(2012)虽考虑了不确定性等因素,但采用的数据量过小,除以上两者之外,尚未发现其他学者对此问题的分析。因此,在现实消费环境中,探索习惯形成与居民消费倾向的动态关系,对于准确的理解习惯形成的影响机制是必要的。从动态角度展开分析的方法主要是状态空间模型和向量自回归模型(VAR),前者如杭斌(2010)、林勇、李开伟(2014)等的研究,后者如刘海庆、高凌江(2011)、徐雅婷(2018)等的研究。

因此,为探究习惯形成对居民消费的具体影响机制,本文以我国城镇居民为研究对象,在增长性、不确定性、时变性的消费环境中,充分考虑居民消费习惯形成的过程,改进Dynan(2000)模型,嵌入状态空间模型建立动态消费函数,采用我国1978-2016年29个省的城镇数据,运用卡尔曼滤波法(Kalman Filtering)测算习惯形成、边际消费倾向的时变参数,利用面板VAR模型和脉冲响应函数探究了不确定性下两者的动态关系,进而分析习惯形成对居民消费的动态影响机制,并解释了改革开放以来我国城镇居民消费倾向持续下降的现实,最后提出相关的政策建议。

三、动态消费函数的构建Dynan(2000)基于消费效用跨期影响的假设,在效用最大化的框架下,结合Hayashi(1985)的做法,构建了包含习惯存量的居民消费函数,其设计理念为后来很多研究所采用,如黄娅娜、宗庆庆(2014)等。本节将在借鉴杭斌(2010)、宋明月、臧旭恒(2018)具体做法的基础上,改进Dynan(2000)模型,嵌入状态空间模型,构建居民动态消费函数,具体做法如下:

(一) 具有习惯形成特征的居民消费函数居民消费的效用规划如下:

| $ \operatorname{Max} E_{t} \sum\limits_{k=0}^{T} \beta^{k} U\left(C_{t}^{*}\right) $ | (1) |

| $ C_{t}^{*}=C_{t} / H_{t}^{\lambda} $ | (2) |

| $ \text { s. t. } W_{t+1}=\left(1+r_{t}\right)\left(W_{t}-C_{t}+Y_{t}\right) $ | (3) |

| $ Y_{t}=Y_{t}^{P} \varepsilon_{y t} $ | (4) |

| $ C_{t}=K_{t} Y_{t}^{p} \varepsilon_{ct} $ | (5) |

其中,Et为期望算子,即居民根据t期的信息做出的期望;β=1/(1+δ)为时间偏好因子,δ为折现率;Ct,Yt,Ytp,Wt,Ht分别为t期的消费水平、收入水平、持久收入水平、期初资产和消费习惯存量,rt为实际利率;εyt,εct分别表示对可支配收入和消费的暂时性冲击,假设两者均服从均值为1的对数正态分布。Kt为持久收入的边际消费倾向。

式(1)和式(2)表示具有习惯形成特征的消费规划,考虑到持久收入是影响居民消费的基础因素,假定U(Ct*)=Ct*Ytpθ ①,借鉴Carroll et al.(2000)的做法,采用比值形式的函数,借鉴Naik and Moore(1996)的做法,习惯存量用滞后一期消费表示,即Ht=Ct-1,这也符合行为经济学中的峰尾定律(Wilkinson,2012) ②,习惯形成参数λ表示习惯形成强度。约束条件中,式(3)表示消费约束,假定Wt≥0,其禀赋只来自于自身的收入;式(4)代表可支配收入的生成过程,式(5)代表当期消费的生成过程。

①θ指居民消费效用对持久收入的弹性,0 < θ < 1。

② 参照行为经济学的“峰尾定律(peak-end rule)”,考虑到居民消费效用一般为消费量的增函数,则其取决于过去最高消费量和过去最近一期的消费量,而居民消费量是逐年提高的,因此影响居民当期消费效用的习惯存量主要是滞后一期的消费量。

结合Hayashi(1985)的做法,可得均衡欧拉方程:

| $ U^{\prime}\left(C_{t}^{*}, Y_{t}^{p}\right)=R_{t} \beta E_{t}\left[\tau_{t+1}^{1-\delta} U^{\prime}\left(C_{t+1}^{*}, Y_{t+1}^{p}\right)\right] $ | (6) |

τ为持久收入的增长因子。为引入不确定性,采用常相对风险效用函数(CRRA):U(Ct*, Ytp)=

| $ \varDelta \ln C_{t}=\beta^{0}+\lambda \varDelta \ln C_{t-1}+\alpha \varDelta \ln Y_{t}^{p}+\gamma \psi_{t}+u_{t} $ | (7 ①) |

① 此处的因子α不同于下文分析中的边际消费倾向mpc,因其是持久收入差分值ΔlnYtp的影响参数,并不能表示边际消费倾向,下文所采用的mpc是通过状态空间模型Ⅱ测算而来。

(二) 消费函数动态化为构建居民的动态消费函数,运用状态空间模型对式(7)做如下动态化改进:

| $ \varDelta \ln C_{t}=\beta_{t}^{0}+\lambda_{t} \varDelta \ln C_{t-1}+\alpha_{t} \varDelta \ln Y_{t+1}^{p}+\gamma_{t} \psi_{t}+u_{t} $ | (8) |

以式(8)为量测方程建立状态方程:

| $ \begin{aligned} &\beta_{t}^{0}=\pi_{11}+\beta_{t-1}^{0}+\omega_{1 t} ; \lambda_{t}=\pi_{12}+\lambda_{t-1}+\omega_{2 t};\\ &\alpha_{t}=\pi_{13}+\alpha_{t-1}+\omega_{3 t} ; \gamma_{t}=\pi_{14}+\gamma_{t-1}+\omega_{4 t} \end{aligned} $ | (9) |

式(8)和(9)构成状态空间模型Ⅰ;

但是,其中居民的持久收入不可观测,为此借鉴范超、王雪琪(2016)的做法,设定ct=lnCt,yt=lnYt,ytp=lnYtp,bt=lnKt,u1t=lnεct,u2t=lnεyt,对式(4)和(5)两边取自然对数得:

| $ c_{t}=b_{t}+y_{t}^{p}+u_{1 t} $ | (10) |

| $ y_{t}=y_{t}^{p}+u_{2 t} $ | (11) |

以式(10)和(11)为量测方程建立状态方程:

| $ b_{t}=\pi_{21}+b_{t-1}+v_{1 t} ; y_{t}^{p}=\pi_{22}+y_{t-1}^{p}+v_{2 t} $ | (12) |

式(10)-(12)构成状态空间模型Ⅱ,可得居民持久收入的边际消费倾向lnbt和持久收入Ytp,并将其带入式(8),进而可得习惯形成参数λt;

另外,为缓解因抽样导致的消费统计数据的误差,并缓解因耐用品消费和非耐用品消费行为不一致导致的误差,借鉴杭斌(2010)的做法,建立状态空间模型Ⅲ如下:

| $ \ln C_{t}=\ln C_{t}^{a}+\vartheta_{t}, $ | (13) |

| $ \ln C_{t}^{a}=\pi_{3}+\ln C_{t-1}^{a}+\zeta_{t} $ | (14) |

其中Ct为消费的统计数据,Cta为处理后的数据,ϑt,ζt为扰动项。

四、面板VAR实证分析本节将采用我国29个省1978-2016年城镇居民消费数据,利用卡尔曼滤波法测算各省居民的习惯形成、持久收入边际消费倾向的时变参数,运用面板VAR模型和脉冲响应函数检验不确定性下习惯形成与居民边际消费倾向的动态关系。

(一) 数据说明与变量选取1.数据说明

习惯形成的跨期影响的本质要求所用数据具有较长的时间连续性,并为考虑居民的地域异质性,综合权衡各种因素,本节采用城镇住户调查1978-2016年29个省的面板数据,时间跨度为39年,数据来自历年《中国统计年鉴》、《中国城市(镇)生活与价格年鉴》、前瞻数据库、WIND数据库。①数据具体包括:各省居民消费支出、可支配收入、基尼系数等。以上含有价格因素的数据均以各省1978年消费价格指数为基期进行平减。为控制极端值并减轻异方差的影响,对数值变量做了对数化处理。

① 因重庆和西藏数据缺失较为严重,故没有包含两省的数据。具有较长时间连续性的微观数据是研究居民消费习惯形成的最佳选择,但是我国现有的微观数据集如CHFS、CFPS等均不具有时间连续性,且时序较短。若将习惯形成定义为滞后两期甚至滞后多期的消费对当期消费的影响,将大大降低习惯形成参数的精度(Naik and Moore, 1996)。

另为保证模型设定不存在结构误差,考虑到我国改革开放发展历程、国家统计局统计口径变化等因素的影响,运用时间虚拟变量法、QLR检验等方法对各省时间序列数据进行了结构变动检验。结果显示该段时期居民消费函数只在1992年前后发生了结构改变。不过本文运用时变参数而非均值进行回归分析,1992年前后的结构变动不会对本文的结论造成影响。

2.变量选取

在借鉴前人研究成果的基础上,结合理论模型的设定选择变量如下:

(1) 消费支出Ct。借鉴杭斌(2010)等的做法,采用各省居民的实际消费性支出csut为代理变量。

(2) 持久收入水平Ytp。借鉴范超、王雪琪(2016)的做法,采用各省城镇居民实际可支配收入inct为Yt的代理变量,进而运用状态空间模型Ⅱ测算持久收入Ytp。

(3) 不确定性ψt。对不确定性的衡量,一般从收入和支出两个角度展开,多项研究显示,我国城镇居民面对的不确定性更多来自支出方面(袁冬梅等,2014),并考虑到其主要影响居民的预期,延续臧旭恒、陈浩(2019)的做法,采用各省居民消费的调整离差率adrt ②作为不确定性的代理变量。

② 调整离差率即居民根据过去年度的消费增长率来预期t期支出的预期误差,其计算步骤如下:

统计性结果显示,各省城镇居民的消费支出、可支配收入均呈逐年上升趋势,消费倾向均呈不断下降趋势,且面临的不确定性程度具有相似性,主要集中在1980年代和1990年代的快速提升,尤其表现在1985年、1990年和2000年前后,2002年以后逐渐减弱并趋于平稳,这与我国改革开放的历程紧密相关。不确定性的变化对城镇居民消费产生了长期的影响。

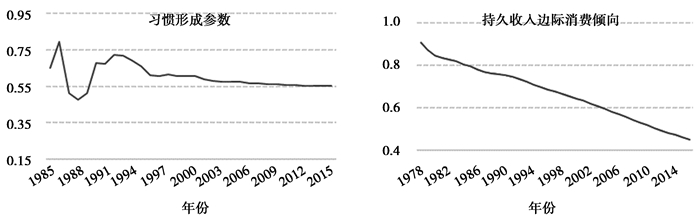

(二) 习惯形成和边际消费倾向的时变参数测算本节基于状态空间模型Ⅰ~Ⅲ,利用卡尔曼滤波法测算各省居民的消费习惯形成、持久收入边际消费倾向的时变参数。结果如图 1所示,各省城镇居民消费均具有显著的习惯形成特征,习惯形成参数λ具有明显的时变性,边际消费倾向mpc总体而言均呈下降趋势,且两者地域异质性明显。

|

图 1 各省城镇居民消费习惯形成参数和边际消费倾向的时变趋势 数据来源:依据状态空间模型Ⅰ和Ⅱ测算结果绘制。 |

各省居民消费均存在显著的习惯形成特征,参数值呈现明显的时变性,整体上呈现先增大后减小的趋势,其时间趋势大体可分为五个阶段:1984-1986年不断增大、1987-1988年减小且趋于稳定、1989-1993年不断增大、1994-2001年逐渐下降并高位震荡、2002年以来稳中微降。以终值(Final State)计,参数较大的省份主要集中在甘肃、吉林等中西部和东北内陆地区,参数较小的省份主要是广东、浙江等东部沿海和四川、宁夏等中西部经济发展较好的地区。习惯形成参数的差别体现了各地区居民消费谨慎程度的不同,如甘肃等地区,居民收入水平较低,消费谨慎程度较高;而广东等经济较发达地区,或宁夏等相对较富裕地区,居民收入水平较高,竞争压力也相对不大,消费谨慎程度较低。①

① 与杭斌(2010)测算的习惯形成时变参数相比,本文测算的参数值与其在1980年代的趋势不同,且数值整体偏大,除了采用的时间维度更长的影响外,更为重要的是,考虑到消费环境和习惯形成特征的相互依存、相互影响,在现实的消费环境中,收入禀赋约束、支出不确定性的影响均会显著制约居民消费逐期提升的能力,即会影响到习惯形成的强度,故本文在建立量测方程时,除了习惯存量,还考虑了居民的持久收入水平、支出不确定性,前者会在一定程度上制约居民消费的逐期提升幅度,后者的显著存在则增强了居民担忧未来效用下降的谨慎程度,两者均使得本文所测算的习惯形成参数值相对较大。

各省居民的持久收入的边际消费倾向mpct(即lnbt)总体上均呈下降趋势②。以终值计,较高的省份主要集中于青海等中西部、黑龙江等东北内陆地区;较低的省份主要集中在浙江、山东等东部沿海地区。边际消费倾向的差异体现了各地区之间的收入和观念的差异,如青海等地,其较高的消费倾向主要因为其收入水平较低,但作为经济大省的山东,虽收入水平较高,但消费观念较保守,消费倾向较低。

② 其与以可支配收入衡量的边际消费倾向趋势基本一致,但不同于持久收入的边际消费倾向,可支配收入的边际消费倾向存在大起大落的现象,但去除极端值之后,下降趋势基本一致。

综上所述,我国各省居民消费的习惯形成参数值具有时变性,边际消费倾向均呈不断下降趋势。但两者的地域异质性明显,相对而言,既有习惯形成参数较高、边际消费倾向较高的省,如甘肃、贵州等中西部欠发达省份;也有参数较低、消费倾向较低的省,如广东、浙江等东部沿海较发达省份;还有参数较低、消费倾向较高的省市,如四川、辽宁等中西部和东北发展较好的省份;也有参数较高、消费倾向较低的省,如北京、上海等经济较发达的直辖市。因此,地域异质性有可能会影响到习惯形成与居民消费的关系,构建省际面板数据进行分析具有理论和现实的意义。

(三) 不确定性下习惯形成与边际消费倾向的动态关系分析本节将构建我国29省1978-2016年的面板数据,利用面板VAR模型和脉冲响应函数,对不确定性下习惯形成参数和持久收入边际消费倾向之间的动态关系进行分析。

该面板数据为典型的平衡长面板,变量包括习惯形成参数λt、持久收入的边际消费倾向mpct和不确定性adrt。各变量的平稳性检验结果如表 1所示,综合判断可知均为平稳过程。面板协整检验结果显示,组统计量Gt、Ga和面板统计量Pt、Pa均显示变量之间协整关系的存在。基于此,建立面板VAR模型进行回归分析。

| 表 1 面板数据变量平稳性检验 |

面板VAR检验遵循以下步骤:首先,为避免伪回归,在选取不同的工具变量的基础上,依据信息准则判断模型的滞后阶数为2阶。①其次,估计面板VAR模型,为避免因内生性导致的估计偏差,采用各变量的1到4阶滞后作为工具变量,同时为保证工具变量的有效性,应用“向前均值差分”(Helmert过程)消除面板固定效应,并考虑到可能存在的扰动项异方差和自相关的影响,采用GMM的方法进行估计,估计结果如表 2所示。Hansen J统计量显示工具变量是有效的。

① 在判断面板VAR模型的滞后阶数时,考虑到VAR模型中有3个变量,故分别选取了变量1到5阶、2到6阶、3到7阶、4到8阶滞后项以及VAR模型最大滞后阶数的后4项滞后项等方法选取工具变量,综合判断面板VAR模型的滞后阶数为2阶。

| 表 2 面板VAR估计结果 |

其次,为保证结果的可信性,检验VAR模型的稳定性,特征值分布显示系统是稳定的;为考察变量之间的相互关系,进行格兰杰因果关系检验,结果显示可判断adrt、λt、mpct之间互为格兰杰原因,彼此之间具有系统性影响;

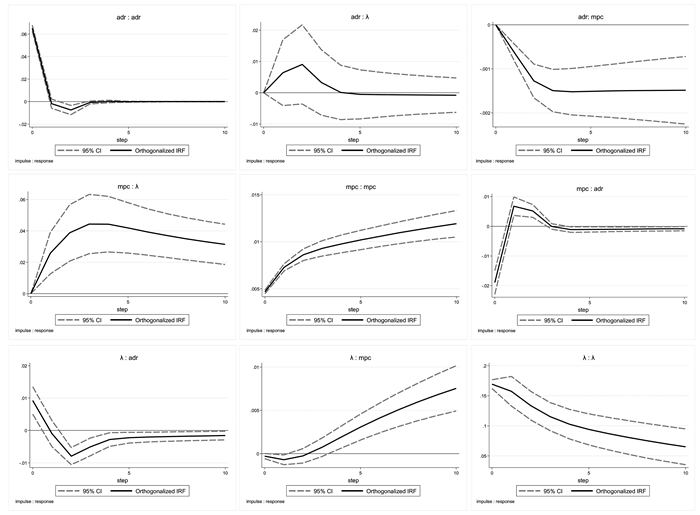

最后运用脉冲响应函数进行动态分析。根据各变量的性质和彼此之间的交叉相关关系,综合判断变量的顺序为adrt→λt→mpct。正交化的脉冲响应图如图 2所示。结合表 2的面板VAR结果,可知各变量之间的动态关系如下:

|

图 2 面板VAR脉冲响应函数图 注:图中的粗线为0轴,其中第二行第二列mpc与mpc的脉冲响应图和第三行第三列λ与λ的脉冲相应图因所有值均大于0,故没有画出0轴。 |

首先,从各变量自身的影响来看,不确定性对自身主要表现为负向冲击,在经历当期微弱的正向影响后,从第1期开始表现为显著的负向影响,并于第3期开始趋近于0,说明其具有不断减弱的趋势,这与不确定性的外生性有关;边际消费倾向总体来看对自身具有显著的正向冲击,随着时期的推移该影响更大,但趋势逐渐减弱,说明居民追求生活水平不断提高的愿望强烈;习惯形成参数对自身主要为正向冲击,但表现为短期影响较大,随着时期的推移影响逐渐减小的趋势,说明其自身具有短期加强的趋势;

其次,不确定性对习惯形成参数具有显著的正向冲击,在经历第1-3期的正向影响后,从第4期开始趋于零,说明不确定性的增加会使得习惯形成参数增大,而习惯形成参数对不确定性总体表现为显著的负向冲击,在经历短暂的正向影响后,从第2期表现出显著的负向影响,说明习惯形成会减弱不确定性的影响;不确定性对边际消费倾向整体表现为显著的负向冲击,且随着时期的推移其影响逐渐减弱,并在约第4期开始逐渐趋于稳定,说明不确定性的增加会使得居民的消费倾向减小,短期内尤为明显,而边际消费倾向对不确定性的影响表现为先负向后正向的冲击,在经历当期的负向影响和第1-2期的正向冲击后,在约第3期开始趋于零,说明随着边际消费倾向的增大,居民的风险意识将逐渐增强;边际消费倾向对习惯形成参数表现为显著的正向冲击,随着边际消费倾向的增大,习惯形成参数在经历第1期的增大后,于约第3期开始影响逐渐减小,说明边际消费倾向的增大会显著增大习惯形成参数,而习惯形成参数对边际消费倾向则表现为先负向后正向的冲击,在经历第1-2期的负向影响后,从第2期开始减弱,并于约第3期开始变为正向影响,说明习惯形成首先会抑制居民的边际消费倾向,而后则会使其增大。

综合以上分析可知,不确定性下习惯形成与居民消费倾向的动态关系表现为:面对不确定性冲击,首先习惯形成参数随之增大,边际消费倾向随之减小,习惯形成特征会减弱不确定性对居民消费的影响;而后随着不确定性影响的减弱,习惯形成参数开始减小,边际消费倾向开始回升,但前者会制约后者的回升,后者会制约前者的减小,两者的相互制约使得居民的边际消费倾向最终低于不确定冲击前的初始水平,并使其变化趋于缓慢。

(四) 稳健性检验为进一步验证以上结论,本节采用两种方法进行稳健性检验:第一,为检验采用数据的合理性,采用居民消费支出原始统计数据进行面板VAR分析;第二,为验证面板VAR模型的适用性,运用时间序列数据和VAR模型进行分析。

首先,采用城镇居民消费的原始统计数据进行面板VAR检验,分析步骤与上述研究保持一致。卡尔曼滤波法测算的习惯形成参数、边际消费倾向时变趋势与上文结论基本一致,不过习惯形成参数整体偏小,边际消费倾向降幅也较小,依然呈现显著的地域异质性。面板单位根检验显示各变量均平稳,协整检验显示变量之间存在长期均衡关系,依据信息准则判断模型滞后3阶,特征值分布显示系统是平稳的。面板VAR回归结果和正交化脉冲响应函数图显示,结论总体支持了上文中面板VAR分析的动态关系,虽然变量之间彼此影响的时期和程度与上文稍有不同,但趋势和方向是一致的。说明上文面板VAR的分析结果是稳健的,其并不受所用数据性质的影响。

其次,采用全国1978-2016年城镇时间序列数据,运用时间序列VAR模型进行动态分析,选取的变量与上文一致。运用卡尔曼滤波法测算习惯形成、边际消费倾向的时变参数,ADF、PP检验等方法显示习惯形成参数为一阶差分平稳过程,边际消费倾向、调整离差率为平稳过程,但Johansen检验显示变量之间存在协整关系,因此建立VAR模型分析三者之间的动态关系是可行的。依据信息准则判断VAR模型滞后4阶,特征值分布、Lagrange-multiplier、JB test、Wald等检验结果显示模型设定是合理的,且格兰杰检验显示各变量之间均互为格兰杰因果关系。回归结果和正交化脉冲响应函数图显示,结果与上文面板VAR分析的变量之间的动态关系是一致的。并且,替换不确定性的代理变量进行检验,结果仍然支持面板VAR的分析结论,证明了其结果的稳健性。

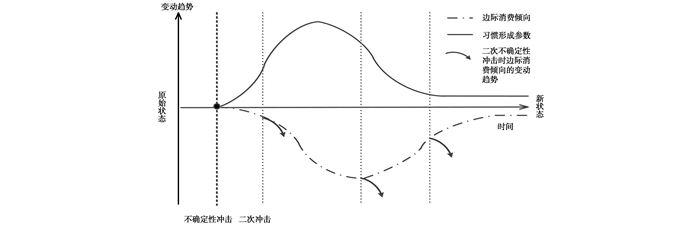

五、习惯形成对城镇居民消费的动态影响机制分析基于以上分析,可以如图 3所示描述习惯形成影响居民消费的动态机制:面对外生不确定性的冲击,居民消费的习惯形成特征因其自我加强趋势和外部的正向影响而增大,导致居民边际消费倾向降低,而减小的边际消费倾向会抑制习惯形成强度的进一步增大;随着时期的推移,不确定性的影响开始减小,习惯形成强度随之减小,边际消费倾向开始回升,但此时两者的变化均会提高居民的风险意识,前者的减弱会制约后者的回升,后者的回升制约前者的减弱,在两者的相互制约中,居民的边际消费倾向缓慢地震荡回升至某一水平。最终,当次不确定冲击的影响将趋于消失,但“一朝被蛇咬,十年怕井绳”,较之原始状态,习惯形成参数将恢复于一个较高的水平,边际消费倾向则恢复于一个较低的水平,从而达到一个新的稳态。如不存在其他的不确定冲击,随着时间的推移和收入水平的平稳增长,居民消费的谨慎程度将逐渐减弱,消费将再次稳步增加;但如存在二次甚至多次不确定冲击,居民的边际消费倾向将再次下行,最终使其远低于初始水平。

|

图 3 习惯形成对居民消费倾向的动态影响机制 注:根据上文分析的结论绘制, 习惯形成参数正向变化, 边际消费倾向负向变化,左侧为原始状态,右侧为新状态。数量的比较仅在同一曲线内,不同曲线之间位置的相对高低不具有数量比较的意义。 |

这为改革开放以来我国城镇居民消费倾向的持续降低提供了一种解释,即来自供给侧的多次不确定冲击,导致居民消费的习惯形成强度较大。随着1988年医疗、1991年养老、1994年教育、1998年住房制度等各项改革的依次交叉推进,各项配套措施却没有及时完善,居民预期支出的不确定性骤然增加,担忧未来生活水平下降的谨慎程度不断增强,消费的习惯形成强度迅速增大并于高位震荡,其抑制居民边际消费倾向的作用明显,使后者持续降低。2002年以来,随着前期各项改革进程的稳定和完善,居民消费的习惯形成强度趋于稳定并逐渐减小,但是降幅有限,居民的消费倾向尚难以提高。为此,减少不确定性冲击的广度和深度,恢复消费信心,对于居民消费倾向的提高至关重要。

六、结论与政策建议经济新常态下,我国经济增长格局的变化要求增强消费尤其是城镇居民消费在经济发展中的基础性作用,但是居民消费倾向持续降低、消费行为日益谨慎的现实难以适应经济增长格局的演变,如何提高居民的消费倾向成为政策界和理论界的关注焦点。习惯形成是居民消费变化的内因之一,在具有增长性、不确定性和时变性的消费环境中,分析习惯形成对居民消费的动态影响机制,对于理解习惯形成的性质、厘清居民消费的变化规律、探寻提高消费倾向的方法措施至关重要,但相关研究却并不多见。为此,本文以我国城镇居民为研究对象,将状态空间模型嵌入Dynan模型构建动态消费函数,采用我国29个省1978-2016年的城镇面板数据,通过测算习惯形成、边际消费倾向的时变参数,运用面板VAR模型和脉冲响应函数探究了不确定性下习惯形成和居民消费倾向的动态关系,分析了习惯形成对居民消费的动态影响机制,进而从该角度解释了改革开放以来城镇居民消费倾向持续降低的现实。实证结果对不同的数据和方法具有稳健性。

本文得出以下结论:(1)我国城镇居民消费具有显著的习惯形成特征,参数具有明显的时变性和地域异质性,在经历1980年代和1990年代的上升后,趋于稳定并微弱下降;(2)习惯形成对居民消费的动态影响机制表现为:面对不确定性冲击,居民消费的习惯形成强度随之增大,促使居民降低边际消费倾向,而后在不确定影响弱化后,抑制边际消费倾向的回升,在两者的相互制约下,边际消费倾向缓慢回升至某一较低的水平;(3)改革开放以来,来自供给侧的多次不确定性冲击,使得城镇居民消费的习惯形成强度较大,是导致其消费倾向持续降低的一个重要因素。

因此,为提高城镇居民的消费倾向,应充分认识习惯形成的影响,为此可采取以下措施:(1)习惯形成特征减缓了居民消费倾向的变化速度,故应立足供给侧,构建缓解不确定性、提高居民消费倾向的长效机制;(2)为减小不确定性对居民消费冲击的广度,应改善居民消费环境,保持制度和政策的持续性、稳定性,积极引导居民消费预期;(3)为减弱不确定性对居民消费冲击的深度,应完善居民养老、医疗、教育、住房等方面的社会保障,缓解因需求变化和突发性事件产生的风险冲击,降低居民消费的谨慎程度。

最后,需要进一步说明的是:囿于数据的可得性,本文采用了我国29个省城镇居民1978—2016年的面板数据,虽然考虑了地域差异,但难以捕捉居民的个体效应,所得结论和建议可能具有偏差,运用具有较长时间连续性的微观数据进行研究将是今后的一个努力方向,这有赖于国内微观消费数据库的建设与开放。

附注:

| 各省城镇居民消费的习惯形成时变参数 |

| [] |

陈浩、宋明月, 2019, “习惯形成对我国城镇居民消费结构的影响研究”, 《山东大学学报(哲学社会科学版)》, 第 1 期, 第 25-33 页。DOI:10.3969/j.issn.1001-9839.2019.01.004 |

| [] |

范超、王雪琪, 2016, “我国35个大中城市房价-持久收入比研究”, 《统计研究》, 第 8 期, 第 95-100 页。 |

| [] |

杭斌, 2009, “习惯形成下的农户缓冲储备行为”, 《经济研究》, 第 1 期, 第 96-105 页。 |

| [] |

杭斌, 2010, “城镇居民的平均消费倾向为何持续下降-基于消费习惯形成的实证分析”, 《数量经济技术经济研究》, 第 6 期, 第 126-138 页。 |

| [] |

黄娅娜、宗庆庆, 2012, “中国城镇居民的消费习惯形成效应”, 《经济研究》, 第 增1 期, 第 17-28 页。 |

| [] |

贾男、张亮亮、甘犁, 2012, “不确定性下农村家庭食品消费的'习惯形成'检验”, 《经济学(季刊)》, 第 1 期, 第 327-348 页。 |

| [] |

李春风、陈乐一、李玉双, 2012, “消费习惯下我国城镇居民持久收入的边际消费倾向-基于缓冲储备模型的理论与实证分析”, 《现代财经》, 第 11 期, 第 61-70 页。 |

| [] |

林勇、李开伟, 2014, “中国货币政策工具调控信贷:实证新观点”, 《南方经济》, 第 6 期, 第 25-41 页。 DOI:10.3969/j.issn.1000-6249.2014.06.002 |

| [] |

刘海庆、高凌江, 2011, “我国税制结构、税负水平与经济增长的关系研究-基于全国30个省级单位面板数据的PVAR分析”, 《财经理论与实践》, 第 3 期, 第 68-73 页。DOI:10.3969/j.issn.1003-7217.2011.03.013 |

| [] |

吕朝凤、黄梅波, 2011, “习惯形成、借贷约束与中国经济周期特征-基于RBC模型的实证分析”, 《金融研究》, 第 9 期, 第 1-13 页。 |

| [] |

王凤旺、张伟进、蒋伟杰, 2017, “消费不足、投资过度与偏向性金融政策”, 《南方经济》, 第 2 期, 第 62-86 页。 DOI:10.3969/j.issn.1000-6249.2017.02.004 |

| [] |

王健宇、徐会奇, 2010, “收入不确定性对农民消费的影响研究”, 《当代经济科学》, 第 2 期, 第 54-60 页。DOI:10.3969/j.issn.1002-2848.2010.02.007 |

| [] |

徐雅婷, 2018, “人民币汇率、短期国际资本流动与房价-基于时变参数向量自回归模型的研究”, 《南方经济》, 第 4 期, 第 20-37 页。 |

| [] |

袁冬梅、李春风、刘建江, 2014, “城镇居民预防性储蓄动机的异质性及强度研究”, 《管理科学学报》, 第 7 期, 第 50-62 页。 |

| [] |

杨继军、张二震, 2013, “人口年龄结构、养老保险制度转轨对居民储蓄率的影响”, 《中国社会科学》, 第 8 期, 第 47-66 页。 |

| [] |

翟天昶、胡冰川, 2017, “农村居民食品消费习惯形成效应的演进研究”, 《中国农村经济》, 第 8 期, 第 61-74 页。 |

| [] |

宋明月、臧旭恒, 2018, “不确定性、粘性信息的叠加效应与我国农村消费潜力释放”, 《经济评论》, 第 3 期, 第 64-70 页。 |

| [] |

臧旭恒、陈浩, 2019, “习惯形成、收入阶层异质性与我国城镇居民消费行为研究”, 《经济理论与经济管理》, 第 5 期, 第 20-32 页。DOI:10.3969/j.issn.1000-596X.2019.05.002 |

| [] |

Carroll C., Overland G., Weil D., 2000, "Saving and Growth with Habit Formation". American Economic Review, 90(3), 341–355.

DOI:10.1257/aer.90.3.341 |

| [] |

Constantinides G.M., 1990, "Habit Formation:A Resolution of the Equity Premium Puzzle". Journal of Political Economy, 98(3), 519–543.

DOI:10.1086/261693 |

| [] |

Deaton A., 1992, Understanding Consumption, New York: Oxford University Press.

|

| [] |

Duesenberry J.S., 1949, Income Saving and the Theory, Boston: Harvard University Press.

|

| [] |

Hall R.E., 1978, "Stochastic Implications of the Life Cycle-Permanent Income Hypothesis:Theory and Evidence". Journal of Political Economy, 86(6), 971–987.

DOI:10.1086/260724 |

| [] |

Hayashi F., 1985, "The Permanent Income Hypothesis and Consumption Durability:Analysis Based on Japanese Panel Data". The Quarterly Journal of Economics, 100(4), 1083–1113.

DOI:10.2307/1885676 |

| [] |

Marshall A., 1898, Principles of Economics:An Introductory, 8th Ed, New York: Macmillan.

|

| [] |

Naik N.Y., Moore M.J., 1996, "Habit Formation and Intertemporal Substitution in Individual Food Consumption". The Review of Economics and Statistics, 78(2), 321–328.

DOI:10.2307/2109934 |

| [] |

Ryder J., Heal G., 1973, "Optimal Growth with Intertemporally Dependent Preferences". Review of Economics Studies, 40(1), 1–33.

|

| [] |

Dynan K.E., 2000, "Habit Formation in Consumer Preferences:Evidence From Panel Data". American Economic Review, 90(3), 391–406.

DOI:10.1257/aer.90.3.391 |

| [] |

Wilkinson N., 2012, An Introduction to Behavioral Economics, London: Palgrave Macmilla.

|