推进农业经营方式转型是乡村振兴战略实施的必然要求,对推动中国农业高质量发展,加快农业现代化和市场化进程有重要意义。从各地实践看,目前中国农业经营方式创新方向仍局限于土地流转与集中规模经营,不利于扩展农业的分工经济性。由于土地具有空间不可移动性以及产权地理垄断等特征,加之中国特殊人地关系决定了农地流转并非一个简单的要素市场,也不是一个能够独立运作的产权市场,农地流转必然内生出高昂的交易费用,通过大规模土地流转来推进规模农场发展及其分工拓展,实际上是受限的(罗必良等,2018)。由此,通过新型农业服务主体培育,加快农业服务市场发育,诱导代耕、代种、代管、代营的纵向分工与服务外包成为转变农业生产经营方式的重要途径。

同时,随着农村劳动力转移面临的约束越来越多,农民工返乡回流已成不争事实(沈君彬,2018)。根据《2018年农民工监测调查报告》显示,2018年,全国有外出农民工28836万人,比上年增加184万人,增长0.6%。农民工增量比上年减少297万人,总量增速比上年回落1.1个百分点;在乡内就地就近就业本地农民工11570万人,比上年增加103万人,增长0.9%;到乡外就业的农民工17266万人,比上年增加81万人,增长0.5%。返乡农民工在其非农从业经历中积累了一定的物质资本和人力资本,为农村发展注入了新力量,为“三农”问题解决带来新机遇和挑战(石智雷等,2011)。这部分农村劳动力从业经历较为丰富,对生产服务外包、代耕等现代化农业经营方式接受程度高,有利于促进农业服务市场发育。

为此,本文利用广东省新丰和阳山两县的部分农户问卷调查数据,分析农户从业经历对其农业生产经营方式选择的影响,尝试回答务农、务工和经商等不同从业经历对农户农业生产经营方式选择的影响及其作用机制。

二、文献综述学界对农业生产经营方式已进行了大量研究。从技术角度看,主要分为两大类,一是人少地多国家一般依靠机械化经营方式,二是人多地少国家一般依靠工业品使用经营方式(Hayami and Ruttan, 1985)。但随着能源价格上涨,这两类模式都难以为继,未来应发展劳动密集型的小规模农业。从经营主体看,主要有家庭农场、合作社、农业大户、公司+农户、土地信托等经营方式(苑鹏,2013;罗必良、胡新艳,2016;Roudart L and Dave B,2017)。但以上经营方式仍局限在土地规模经营的范畴,不可避免的带来投入要素的多样性及其配置、交易成本高、对规模效率生成机理解释乏力等问题,应更多关注服务规模经营(罗必良,2017),而农业生产环节外包是服务规模经营的重要形式和开启农业规模经营的“金钥匙”,农业规模经营可以从农业生产环节服务规模经营开始(王志刚等,2011)。随着生产环节外包市场的不断发育,对生产环节外包的研究不断丰富,研究主要集中在农户农业生产环节外包行为影响因素方面,宏观因素主要有农地确权、农业劳动力老龄化、地理位置、土地细碎化等(展进涛等,2016;陈昭玖、胡雯,2016;陈江华、罗明忠,2018;陆岐楠等,2018);微观因素主要有户主个人特征、家庭收入、劳动力人数、土地规模、生产环节外包价格、村庄专业化服务社队、稻农生产性补贴政策和农技员的技术指导等(蔡荣、蔡书凯,2014;申红芳等,2015;钱静斐等,2017;张强强等,2018;王建英等,2018)。

关于从业经历与农业生产经营方式选择的直接研究还较少,相关研究主要集中在从业经历影响方面。一般的,务农经历使外出务工者积累体力劳动的经验,有务农经历的农户更倾向于选择体力劳动(钟甫宁、陈奕山,2014),而外出务工经历则促进农村劳动力的能力发展。迁移劳动力在外的资金积累是回乡后职业改变的决定因素,实现了资金积累的劳动力回乡后容易从事自我经营,而没有实现较高资金积累的回流者则倾向于从事被雇劳动(Ilahi,2010)。外出务工使农村劳动力突破了传统地域社会局限,职业转换使他们在生活中建立起全新的社会关系,再构的社会网络一般以业缘、趣缘、友缘等弱关系为主,其社会网络成员不再以同乡、亲戚为主,而是扩展到同乡之外的人群,在外务工时间越长、工作越稳定,获得技能培训的机会越多,越有利于农村劳动力个人能力提高(石智雷、杨云彦,2011)。曾经是技术人员或者私营业主的返乡劳动力相比一般工人回流后更愿意接受农业新技术(石智雷、王佳,2013),外出务工经历能有效促进农村生产技术进步和农业产业发展(彭积春等,2018),参军经历使农村劳动力拥有更广泛的社会网络,增加农村劳动力个人收入(王兵、杨宝,2019)。

总之,已有文献就农业生产环节外包行为的影响因素和从业经历的影响展开了一些研究,但是,一方面,既往文献对生产环节外包影响因素的研究还未将农户从业经历这一重要因素纳入,事实上,从业经历对农户个人能力提升有直接影响,回流农村劳动力更是乡村发展的重要人力资源,对加快农业经营方式转型有重要作用;另一方面,关于从业经历影响的研究虽多,但多集中在务工经历方面,而对务农和经商经历的研究还较少,有待进一步深化。

因此,本文结合从业经历的异质性,研究务农、务工、经商等不同从业经历影响农户农业生产环节外包选择的作用机制,分别采用probit模型和OLS模型进行实证检验。余文结构安排如下,第三部分为从业经历对农户农业生产环节外包选择影响的理论分析;第四部分是数据来源、变量与模型选择;第五部分是实证检验与讨论;第六部分是结论和启示。

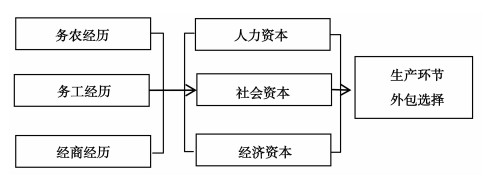

三、理论分析与研究假说自古以来,农村乡土人情赋予了农民对于土地一种特殊而又神秘的情感或价值,农户“离土不离乡”正是其对乡村眷恋情结的一种写照;换言之,土地是农户的命根子,又赋予了农户独特的乡土烙印。尽管有些家庭不纯务农,但自小耳濡目染的农耕文化,让他们不舍得脱离农业生产经营,催生了农业生产环节外包选择的出现。农业生产环节外包作为中国农业经营方式转型的重要形式,对促进农业迂回生产与专业分工,加快农业从规模经济向分工经济转型有重要作用(陈昭玖、胡雯,2016)。从逻辑上看,不同从业经历会对农户农业生产环节外包选择产生影响的本质原因和途径是农村劳动力个人能力发展,具体包括人力资本、社会资本、经济资本等方面(石智雷、杨云彦,2011)。不同的从业经历对农户能力发展影响不同,导致农户农业生产环节外包决策的差异。

(一) 务农经历与农业生产环节外包选择务农经历对农户个人能力发展的影响主要包括以下三方面:①务农经历进一步增强了农户农业生产方面的人力资本。比如农业生产方面的技能,受制于中国农业的发展阶段和人多地少的基本国情,务农经历更多增强的是体力劳动经验(钟甫宁、陈奕山,2014)。对纯务农的农户,其农业耕作经营的行为能力相较于其他农户要强,可能减少农业社会服务的需求,较多倾向以家庭农业耕作经营为主,旨为节约雇佣帮工或农业经营纵向分工卷入的成本费用。尽管有个别纯务农经历的农户为了克服在农业旺季情形下的家庭劳动力供给的不足,而通过生产外包的卷入来促进农业生产经营,实际上这种生产外包的卷入,在纯务农经历的家庭中是非常少的;或可言之,对农业生产环节外包的需求并没明显的影响。此外,为了避免这种人力资本的浪费,有务农经历的农户可能更倾向于选择体力劳动多的土地经营方式。②务农经历不利于农户社会资本提高。长时间的务农进一步固化了农户观念,视野得不到拓展,对生产环节外包、托管等新型农业经营方式的接受程度较低。③务农经历制约了农户经济资本提高。在土地家庭经营模式下,农业比较收益较低,务农经历为农户提供了一个“成本参照”,相对于种地收益来说,采用新型农业经营方式的成本较高,农户可能仍倾向于选择传统农业经营方式。综合看,务农经历增强了农户农业生产方面的人力资本,制约了农户社会资本和经济资本增长,不利于农户选择农业生产环节外包。据此提出本文第一个假说:

H1:务农经历与农户农业生产环节外包负相关。

(二) 务工经历与农业生产环节外包选择务工经历对农户个人能力发展的影响主要包括以下两方面:①务工经历有利于丰富农户社会资本(徐超等,2017)。外出务工者有较敏锐的信息嗅觉,对新事物的接受能力较强,决定了有务工经历的农户对农业生产环节外包接受程度较高。随着农村市场化程度的提高,与现代农业经营相匹配的社会化服务,给务工经历家庭增添了新的通过代工、帮工形式进行农业经营耕作的模式;此外,这类农村社会化服务主体在农业经营过程中通常具有很好的农业知识和农业信息技能的深化;务工经历的家庭,在农业经营中具有比较优势,更能弥补务工经历家庭在农业耕作经营上劳动供给不足的机会成本。一般来说,城市化推进所吸纳的农村劳动力主要是农村的优质人力资源,外出务工过程中又带来人力资本的再积累,包括知识结构更新、新技术获得以及思想观念变化等(石智雷、王佳,2013)。这种人力资本的再积累会倒逼着农村社会化服务的发育,易倾向卷进农业社会分工来维系农业日常生产经营。②务工经历有利于农户经济资本增加。农业部门和非农部门之间的工资收入差距较大,务工更有利于农户收入提高,外出务工不但是当前农民收入的主要部分,也是农民增收中增长最快的部分,而且还是增加农民其他收入的源泉(李恒,2006);并让农户的经济资本突破了村落传统血缘和地缘限制,向社会规范、参与和信任等方面延伸和深化,逐步以村落及社会相互交织的“业缘和友缘”的市场工具理性,取代了传统以“血缘和地缘”为主的农村初级生产关系,相对其他农户,获得农村社会化服务的可能性就越大,越有可能通过农业生产环节外包,促进农业生产经营方式转型。另外,有务工经历农户在非农就业如非农行业特征、业内规范、非农经验上具有一定的默会惯性,在务工与农业经营上出于一种“成本参照”考虑,在务工与农业经营信息上能准确识别其潜在的机会,更能挖掘农业生产经营的潜在需求,以采用农业生产环节外包方式促进农业经营转型的成本是相对较低的。所以,有务工经历农户可能更倾向于选择农业生产环节外包。综合看,务工经历有利于农户社会资本和经济资本提高,促进了农户农业生产环节外包。据此提出本文第二个假说:

H2:务工经历与农户农业生产环节外包正相关。

(三) 经商经历与农业生产环节外包选择具有经商经历家庭的收入分布在村落可以说是处于高端位置,相对于没有此经历的家庭,拥有更明显的社会网络优势,获得高收入的可能性相对越大。这种社会网络的形成,让其家庭越来越倾向用关系网络的形式来获得更高家庭收入报酬,在农业经营生产上更倾向卷入分工外包。从经商经历的特点看,经商经历对农户个人能力发展的影响主要包括以下两方面:①经商经历有利于农户社会资本提高(王兴国、高原,2017)。经商经历开阔了农户眼界,有经商经历的农户更容易发现农业生产环节外包中的潜在收益,从而选择农业生产环节外包。②经商经历有利于农户经济资本提高(汪发元等,2014;冯海红,2016)。经济资本提高为农户采用农业生产环节外包提供了成本参照,为农户进行农业生产环节外包创业提供了资金支持。综合看,经商经历有利于农户社会资本和经济资本提高,有经商经历的农户更倾向于选择农业生产环节外包。据此提出本文第三个假说:

H3:经商经历与农户农业生产环节外包正相关。

(四) 分析框架不同从业经历对农户个人能力发展的影响不同,进而对农户农业生产环节外包决策产生不同的影响。务农经历增强了农户农业生产方面的人力资本,制约了农户社会资本和经济资本提高,不利于农户选择农业生产环节外包。务工经历有利于农户社会资本和经济资本提高,促进了农户农业生产环节外包。经商经历开阔了农户眼界,有经商经历的农户更容易发现农业生产环节外包中的潜在收益,从而选择农业生产环节外包。依此,本文构建“从业经历——个人能力(即个人拥有的‘三大资本’)——生产环节外包选择”的理论分析框架,研究从业经历对农户农业生产经营方式选择的影响及其作用机理(见图 1)。

|

图 1 理论分析框架 |

本文数据来源于华南农业大学国家农业制度与发展研究院在2018年初于广东清远市阳山县和韶关市新丰县开展的农户问卷调研,2个县都属于粤北山区县,经济欠发达。调查问卷是团队自行设计并在预调研基础上经多次修改而成。本次农户入户问卷调查在两县290个行政村中随机抽取140个样本村,其中阳山县选取了80个样本村,新丰县选取了60个样本村,每个行政村随机抽取20个农户。调研结束后,实际获得有效问卷2800份,根据研究需要选取变量及剔除相关缺失值,并删除调研时不从事农业经营的样本后,实际获得有效样本2454个,问卷有效使用率为87.6%。

(二) 变量选择与说明1.被解释变量。本研究中模型的被解释变量为农户农业生产环节外包选择,参考展进涛等(2016)、陈江华等(2018)的研究,本文用“收获环节是否雇佣机械服务”和“外包土地面积占比”来分别刻画农户农业生产环节外包的概率和外包程度。

2.解释变量。本文希望分析务农、务工、经商等不同从业经历对农户经营方式选择的影响。由此,本文模型的主要自变量选取了务农、务工以及经商经历。参考既往(石智雷、杨云彦,2011;钟甫宁、陈奕山,2014)研究,对务农经历、务工经历和经商经历,本文分别采用“是否有务农经历”、“是否有务工经历”和“是否有经商经历”来刻画。另外,本文主要研究的是仍然从事农业经营农户从业经历对其经营方式选择的影响,对不从事农业经营(如土地转出)的农户,不在本文的研究范围之内。

3.控制变量。借鉴钱静斐等(2017)、张强强等(2018)、王建英等(2018)的研究,本文选取外包服务获取难易感知以及外包服务价格来反映外包服务特征,借鉴杨宇等(2018)和王水连、辛贤(2017)的研究,选取地块平均土地面积来反映土地细碎化程度,选取年龄、性别、婚姻状况、文化程度、是否是村干部以及风险偏好来反映农户个人特征,其中风险偏好来自问卷关于风险偏好问题的回答,把选择“确定获得1000元人民币”赋值为1,表示最低程度的风险偏好;把选择“有一半机会获得900,一半机会获得1600”赋值为2,表示较低程度的风险偏好;把选择“有一半机会获得800,一半机会获得2000”赋值为3,表示一般程度的风险偏好;把选择“有一半机会获得400,一半机会获得3000”赋值为4,表示较高程度的风险偏好;把选择“有一半机会获得0,一半机会获得4000”赋值为5,表示最高程度的风险偏好。选取家庭劳动力人数、家庭收入来反映家庭特征;选取相邻地块种植作物情况、土壤肥力、灌溉条件以及交通条件来反映土地特征;选取地形特征、到镇政府和县政府的距离来反映村庄特征。所有变量的描述性统计分析结果见表 1。

| 表 1 变量的定义、赋值与描述性统计分析(N=2454) |

本文采用微观调查数据,在控制农业生产环节外包特征、农地细碎化程度、户主个人特征、风险偏好、家庭特征、土地质量特征等基础上得到计量模型。为估计从业经历对农户农业生产经营方式选择的影响,本文建立以下模型表达式:

| $ \mathrm{y}_{\mathrm{i}}=\mathrm{a}_{0}+\mathrm{a}_{1} \mathrm{x}_{1}+\sum\limits_{\mathrm{n}=1} \mathrm{a}_{1 \mathrm{n}} \mathrm{D}_{\mathrm{ni}}+\zeta_{\mathrm{i}} $ | (1) |

| $ \mathrm{y}_{\mathrm{i}}=\mathrm{b}_{0}+\mathrm{b}_{1 \times 2}+\sum\limits_{n=1} \mathrm{b}_{1 \mathrm{n}} \mathrm{D}_{\mathrm{ni}}+\zeta_{\mathrm{i}} $ | (2) |

| $ \mathrm{y}_{\mathrm{i}}=\mathrm{c}_{0}+\mathrm{c}_{1} \mathrm{x}_{3}+\sum\limits_{\mathrm{n}=1} \mathrm{c}_{1 \mathrm{n}} \mathrm{D}_{\mathrm{ni}}+\zeta_{\mathrm{i}} $ | (3) |

(1)(2)(3)式中yi为因变量,表示农户农业生产环节外包选择,具体用“是否选择农业生产环节外包”和“外包土地面积占比”来衡量。x1表示务农经历,x2表示务工经历,x3表示经商经历;Dni表示外包服务特征、家庭特征以及土地质量特征方面的控制变量;a0、b0、c0为常数项,a1、a1n、b1、b1n、c1、c1n为待估计系数;ζi为误差项,服从正态分布。由于该模型中因变量“是否选择生产环节外包”是二元分类变量,“外包土地面积占比”为连续变量,本文将分别采用probit模型和OLS模型来估计(1)、(2)、(3)式。

五、估计结果与分析 (一) 务农经历对农业生产环节外包选择的影响如表 2(有效样本量均为2454个)所示,不论是从农业生产环节外包决策还是外包土地面积占比的角度,务农经历对农户农业生产环节外包选择均有显著负向影响,这一影响在加入其它控制变量时仍然显著,说明务农经历显著抑制了农户农业生产环节外包选择,研究假说H1得到验证。究其原因,在于务农经历固化了农户的思维和观念,不利于农户人力资本和社会资本的提高;同时,务农收益为采用农业生产环节外包提供了成本参照,使有务农经历的农户更倾向于选择家庭自我经营方式而不是选择农业生产环节外包。此外,务农经历可能会强化农户对于农地特殊的情感,而这种情感强化又会阻碍分工经营卷入,减少农户对生产环节外包选择。外包特征方面,外包服务获取的难易感知对农户农业生产环节外包服务选择有正向显著影响,外包服务价格对农户农业生产环节外包服务选择有显著负向影响,可见,若农户感知外包服务卷入相对容易,更倾向通过外包卷入促进农业生产经营。此外,外包服务价格降低有利于农户选择农业生产环节外包;平均地块面积对农户农业生产环节外包选择有显著正向影响,表明农地细碎化程度对农户农业生产环节外包有抑制作用,农地细碎化程度越高,越不利于农业机械的采用,农业生产环节外包的成本也越高;土地灌溉条件越好,采用农业生产环节外包的效率越高,农户越倾向于采用农业生产环节外包。

| 表 2 务农经历对农户农业生产环节外包选择影响的模型估计结果 |

如表 3(有效样本量均为2454个)所示,不论是从农业生产环节外包决策还是外包土地面积占比角度看,务工经历对农户农业生产环节外包选择均有显著正向影响,这一影响在加入其它控制变量时仍显著。当纳入控制变量后,有务工经历家庭相较于没有务工经历家庭,外包土地面积占比增加了6.03%,说明务工经历显著促进了农户农业生产环节外包选择,研究假说H2得到验证。可能的原因是,务工经历开拓了农户眼界和观念,有利于农户社会资本和经济资本提高;此外,有务工经历农户的农业生产环节外包信息接收能力更强,倾向于选择农业生产环节外包经营模式。

| 表 3 务工经历对农户农业生产环节外包选择影响的模型估计结果 |

如表 4(有效样本量均为2454个)所示,不论是从农业生产环节外包决策还是外包土地面积占比的角度看,经商经历对农户农业生产环节外包选择都没有通过显著性检验。可能的原因是,具有经商经历农户仍然较少(只有102个样本,仅占总样本的4.16%),经商经历对农户个人能力的提升作用还未能充分显现,对农户农业生产环节外包选择的影响还未充分展示,研究假说H3未得到验证。

| 表 4 经商经历对农户农业生产环节外包选择影响的模型估计结果 |

考虑到上述结果可能存在多重共线性问题,如家庭收入与劳动力人数、就业经历之间可能存在共线性问题,为此,本文对上述模型估计结果进行了共线性检验(见表 5),最大的VIF为1.24,远小于10,故上述回归结果不必担心存在多重共线性问题,结果较为可靠。

| 表 5 务农经历对农户农业生产环节外包选择影响的共线性检验 |

为检验上文使用的模型是否存在内生性问题,本文采用倾向匹配得分法(PSM)分别重新估计了务农、务工和经商经历对农户农业生产环节外包选择的影响。在运用倾向匹配模型之前,首先要对数据是否适用于倾向匹配模型进行检验,为此,本文运用最小邻域法对实验组与控制组进行了平衡性检验,表 6的结果显示,匹配后的实验组与控制组的样本均值基本接近,大部分实验组与控制组的变量均值偏误在匹配后呈现不同程度的降低,且大部分变量在匹配后差异性不再显著,说明匹配后的实验组与控制组之间的差异大幅降低,匹配结果可以用于倾向匹配得分模型。

| 表 6 最小邻域法匹配平衡性检验 |

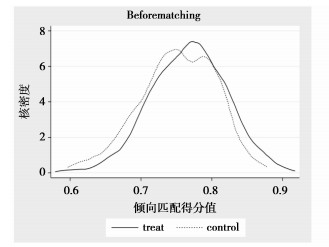

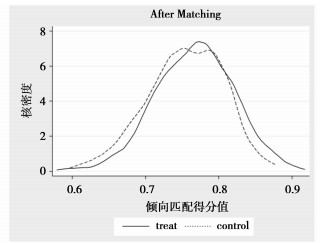

图 2和图 3分别汇报了匹配前后的核密度情况。两图的对比发现,通过样本匹配后,实验组和控制组的核密度函数更接近,表明样本匹配效果较好,更能发现客观规律。

|

图 2 匹配前的核密度情况 |

|

图 3 匹配后的核密度情况 |

务农经历对农户农业生产环节外包选择影响的倾向匹配得分模型估计结果显示(见表 7),农户家庭有务农经历与没有务农经历的生产环节外包概率分别为0.37与0.43,ATT为-0.07,农户家庭有务农经历与没有务农经历的外包土地面积占比分别为27.27与33.19,ATT为-5.92,且均在统计上显著,说明务农经历对农户农业生产环节外包具有显著负向影响,验证了上述农业生产环节外包对务农经历的回归是稳健的。

| 表 7 务农经历倾向匹配得分模型的估计结果 |

务工经历对农户农业生产环节外包选择影响的倾向匹配得分模型估计结果显示(见表 8),农户家庭有务工经历与没有务工经历的生产环节外包概率分别为0.46与0.39,ATT为0.07,农户家庭有务工经历与没有务工经历的外包土地面积占比分别为35.29与28.99,ATT为6.30,且均在统计上显著,说明务工经历对农户农业生产环节外包具有显著正向影响,验证了上述农业生产环节外包对务工经历的回归是稳健的。

| 表 8 务工经历倾向匹配得分模型的估计结果 |

经商经历对农户农业生产环节外包选择影响的倾向匹配得分模型估计结果显示(见表 9),农户家庭有经商经历与没有经商经历的生产环节外包概率分别为0.37与0.49,ATT为-0.11,农户家庭有经商经历与没有经商经历的外包土地面积占比分别为27.19与38.41,ATT为-11.22,但在统计上都不显著,说明经商经历对农户农业生产环节外包影响未通过显著性检验。

| 表 9 经商经历倾向匹配得分模型的估计结果 |

总之,倾向匹配得分模型实证结果与前文一致,进一步证明本文研究结论具有稳健性。

六、结论与启示本文利用广东省阳山和新丰两个县2454户农户问卷调查数据,运用probit模型和OLS模型,实证检验务农经历、务工经历和经商经历对农户农业生产环节外包选择的影响。结果表明:拥有务农经历的农户家庭,农业生产外包可能性显著减少;而务工经历则会显著增加农户农业生产外包可能性,提高农业土地经营外包程度。拥有经商经历的农户家庭并不会选择农业生产外包,对农地经营外包程度的影响未通过显著性检验。经采用倾向匹配(PSM)对上述结果进行稳健性检,结果稳健。当然,外包服务获取感知越容易,土壤肥力、灌溉条件和交通条件越好,农户家庭选择外包服务的可能性会上升,农地经营外包程度也会增加,在平均地块面积越大和相邻土地种植面积一样的情况,农业经营环节选择外包可能性也越高。但农业外包服务的价格越高,农户家庭越不可能选择农业经营环节外包。

本文研究结论对理解农村劳动力回流作用具有一定启发意义,也对新时期如何加快中国农业生产经营方式转型乃至促进农业生产结构高质量转换有一定启发。首先,没有农业现代化,就没有中国的现代化,为促进中国农业高质量发展,必须加快农业生产经营模式转型。有什么样的农民就有什么样的农业和农村,长期务农经历固化了传统农户家庭经营模式,不利于农业生产经营方式转型,要创造条件鼓励农村劳动力走出乡村,支持农村劳动力向非农转移、尤其是就近转移就业,拓宽农民视野,开阔农民眼界,转变农民思维,培养农民创新意识,进而丰富农村劳动力的人力资本,进一步再吸引具有一定人力资本、经济资本和社会资本的农村外出务工劳动力返乡致力农村农业发展。其次,外出务工经历能有效促进土地外包服务市场发育,加快中国农业经营方式转型。在做好农村劳动力外出务工的同时,要创造有利于农业外包市场发育的外部制度环境,让有外出务工经历的农户能更好地通过生产服务外包来促进农业经营方式转变,进而实现农业适度规模经营。因此,政府应鼓励部分有志于农业农村发展的农村劳动力“回流”,建立一支有文化、懂技术、会经营的懂农业、爱农村、爱农民的农村劳动力队伍,使农民在外出务工期间所获得的资本和能力在乡村振兴中更好地发挥作用,促进农村经济发展,逐步缩小城乡差距。最后,应加快农地流转,鼓励有条件地区实施土地整合,以降低农地细碎化程度,为农业生产经营方式转型提供良好条件。农地整合后,地块数减少,单块土地面积的扩大,有利于降低土地经营成本,深化农业分工,提升农业生产效率,促进农业社会化服务市场发育。

| [] |

陈江华、罗明忠, 2018, “农地确权对水稻劳动密集型生产环节外包的影响——基于农机投资的中介效应”, 《广东财经大学学报》, 第 4 期, 第 98-111 页。 |

| [] |

陈江华、罗明忠、罗琦, 2018, “农地确权对农户参与农机服务供给的影响分析——基于水稻种植户的考察”, 《农林经济管理学报》, 第 5 期, 第 508-519 页。 |

| [] |

蔡荣、蔡书凯, 2014, “农业生产环节外包实证研究——基于安徽省水稻主产区的调查”, 《农业技术经济》, 第 4 期, 第 34-42 页。 |

| [] |

陈昭玖、胡雯, 2016, “农地确权、交易装置与农户农业生产环节外包——基于'斯密-杨格'定理的分工演化逻辑”, 《农业经济问题》, 第 8 期, 第 16-24+110 页。 |

| [] |

冯海红, 2016, “小额信贷、农民创业与收入增长——基于中介效应的实证研究”, 《审计与经济研究》, 第 5 期, 第 111-119 页。 |

| [] |

罗必良、张露、仇童伟, 2018, “小农的种粮逻辑——40年来中国农业种植结构的转变与未来策略”, 《南方经济》, 第 8 期, 第 1-28 页。 |

| [] |

罗必良, 2017, “论服务规模经营——从纵向分工到横向分工及连片专业化”, 《中国农村经济》, 第 11 期, 第 2-16 页。 |

| [] |

罗必良、胡新艳, 2016, “农业经营方式转型:已有试验及努力方向”, 《农村经济》, 第 1 期, 第 3-13 页。 |

| [] |

李恒, 2006, “外出务工促进农民增收的实证研究——基于河南省49个自然村的调查分析”, 《农业经济问题》, 第 7 期, 第 23-26+79 页。 |

| [] |

陆岐楠、张崇尚、仇焕广, 2017, “农业劳动力老龄化、非农劳动力兼业化对农业生产环节外包的影响”, 《农业经济问题》, 第 10 期, 第 27-34 页。 |

| [] |

彭新、万张凯, 2017, “中部地区农民工回流趋势与政策选择”, 《江西社会科》, 第 6 期, 第 230-235 页。 |

| [] |

彭积春、谭燕芝、张子豪, 2018, “外出务工经历对农户正规与非正规信贷的影响——基于中国家庭追踪调查2014农户微观数据的实证分析”, 《经济经纬》, 第 2 期, 第 27-34 页。 |

| [] |

钱静斐、陈志钢、Filipski Mateusz、王建英, 2017, “耕地经营规模及其质量禀赋对农户农业生产环节外包行为的影响——基于中国广西水稻种植农户的调研数据”, 《中国农业大学学报》, 第 9 期, 第 164-173 页。 |

| [] |

申红芳、陈超、廖西元、王磊, 2015, “稻农生产环节外包行为分析——基于7省21县的调查”, 《中国农村经济》, 第 5 期, 第 44-57 页。 |

| [] |

沈君彬, 2018, “乡村振兴背景下农民工回流的决策与效应研究——基于福建省三个山区市600位农民工的调研”, 《中共福建省委党校学报》, 第 9 期, 第 93-99 页。 |

| [] |

石智雷、杨云彦, 2011, “外出务工对农村劳动力能力发展的影响及政策含义”, 《管理世界》, 第 12 期, 第 40-54 页。 |

| [] |

石智雷、王佳, 2013, “外出务工经历与农村劳动力新技术获得”, 《中南财经政法大学学报》, 第 2 期, 第 48-56+159 页。 |

| [] |

王兵、杨宝, 2019, “参军经历会导致农村青年收入溢价吗?——以CFPS2010调查9628个样本为例”, 《南方经济》, 第 1 期, 第 137-148 页。 |

| [] |

汪发元、罗昆、熊娜, 2014, “农民创业对其收入和支出的影响及政策建议”, 《广西民族大学学报(哲学社会科学版)》, 第 2 期, 第 151-155 页。 |

| [] |

王建英、黄祖辉、陈志钢、托马斯·里尔登、金铃, 2018, “水稻生产环节外包决策实证研究——基于江西省稻农水稻种植数据的研究”, 《浙江大学学报(人文社会科学版)》, 第 2 期, 第 33-54 页。 |

| [] |

王水连、辛贤, 2017, “土地细碎化是否阻碍甘蔗种植机械化发展?”, 《中国农村经济》, 第 2 期, 第 16-29 页。 |

| [] |

王兴国、高原, 2017, “农民创业形式、特点与人力资本积累——以山东省的调研为例”, 《农村经济》, 第 8 期, 第 95-100 页。 |

| [] |

王志刚、申红芳、廖西元, 2011, “农业规模经营:从生产环节外包开始——以水稻为例”, 《中国农村经济》, 第 9 期, 第 4-12 页。 |

| [] |

徐超、吴玲萍、孙文平, 2017, “外出务工经历、社会资本与返乡农民工创业——来自CHIPS数据的证据”, 《财经研究》, 第 12 期, 第 30-44 页。 |

| [] |

苑鹏, 2013, “'公司+合作社+农户'下的四种农业产业化经营模式探析——从农户福利改善的视角”, 《中国农村经济》, 第 4 期, 第 71-78 页。 |

| [] |

杨宇、李容、吴明凤, 2018, “土地细碎化对农户购买农机作业服务的约束路径分析”, 《农业技术经济》, 第 10 期, 第 17-25 页。 |

| [] |

展进涛、张燕媛、张忠军, 2016, “土地细碎化是否阻碍了水稻生产性环节外包服务的发展?”, 《南京农业大学学报(社会科学版)》, 第 2 期, 第 117-124 页。 |

| [] |

张强强、闫贝贝、霍学喜、杨慧莲, 2019, “苹果种植户生产环节外包行为研究——基于Heckman样本选择模型的实证分析”, 《干旱区资源与环境》, 第 1 期, 第 72-76 页。 |

| [] |

钟甫宁、陈奕山, 2014, “务农经历、受教育程度与初次外出务工的职业选择——关于新生代农民工'摩擦性失业'的研究”, 《中国农村观察》, 第 3 期, 第 2-9+20 页。 |

| [] |

Hayami Y, Ruttani V W, 1985, "Agricultural Development:An International Perspective". Economic Development & Cultural Change, 82(2), 123–141.

|

| [] |

Ilahi N, 2010, "Return Migration and Occupational Change". Review of Development Economics, 3(2), 170–186.

|

| [] |

Roudart L, Dave B, 2017, "Land Policy, Family Farms, Food Production and Livelihoods in the Office Du Niger Area, Mali". Land Use Policy(60), 313–323.

|