“坚守不发生区域性系统性金融风险的底线”是习近平金融思想的重要组成部分。自2008年全球金融危机以来,“系统性风险”(Systemic Risk)一直是学界和实界的热点议题(Schwarcz, 2008;Bernanke, 2009;Billio M. et al., 2010;马勇, 2011;Seraf'nMart'nez-Jaramillo, 2010;Zigrand, 2014),国际金融稳定委员会(FSB)指出是否具有传染性是金融系统性风险的重要判断标准,谢志刚(2016)在总结了国内外相关研究后将系统性风险形象地比喻为“大规模传染病”,即由系统外部原因及系统内部原因共同作用导致系统实际运行严重偏离其既定运行目标,并将负面效应传导到更大范围的动态过程,可见溢出效应是系统性风险的显著特点。

现有与系统性风险溢出效应相关的研究多数集中在金融机构内部,Seraf'nMart'nez-Jaramillo(2010)认为随机冲击会对单个或多个金融机构产生负面影响,随后负面效应有可能在整个金融行业中被放大并波及其他金融机构。然而,金融结构和经济体系中的各个部门都存在密切关系,其稳定性也受到许多行业的影响,房地产业就是其中之一,王辉、李硕(2015)的研究表明由房地产和银行两个行业组成的系统比单独的银行系统更脆弱,风险传播速度更迅速,究其原因,作为国民经济重要的基础性与支柱性产业,房地产业与金融业之间具有强烈的共生性,房地产业与金融机构之间通过贷款、资产证券化、不动产投资等各种纽带紧密联系并不断增强,使得房地产业具有显著的金融负外部性,当房地产业陷入困境时,会通过资产负债关联、市场预期逆转等形式迅速扩散到与其关联的各类金融机构,严重时甚至会蔓延并危及整个金融系统,即出现房地产业对金融机构的“系统性风险溢出”(Goodhart and Hofmann, 2007;Allen and Carletti, 2008;胡成春等,2018)。此外,金融机构的系统性风险具有明显的内生性特征(Danielsson et al., 2013),房地产行业与金融机构均属于广义金融体系框架中不可或缺的组成要素,因此,将房地产行业与金融机构相关联,将金融机构放在包含金融机构和房地产行业在内的广义金融体系框架下,探讨房地产行业对金融机构的系统性风险溢出效应,可以更准确的辨识金融机构系统性风险的内生性问题,具有重要的理论价值。

从历史教训来看,20世纪80年代美国房地产泡沫、20世纪80-90年代日本金融危机、20世纪90年代东南亚新兴国家金融危机、20世纪90年代发生在我国海南、北海的房地产经济波动以及21世纪初美国次贷危机等事件都表明房地产行业的风险可能会外溢并转化为系统性金融风险。从现实情况来看,《中国住房发展报告(2017-2018)》显示2017年136家房地产企业的有息负债同比2016年增幅高达37%,房地产企业总体负债率高且资金集中兑付压力大,尽管相关部门密集发布了多项楼市调控政策并制定了严格的限购、限贷和限售措施,但是我国房地产市场仍然面临着宏观经济下行、价格泡沫破裂、投机炒作过度等诸多系统性风险诱因。那么,现阶段我国房地产业对金融机构的系统性风险溢出效应有多严重?对不同类型金融机构的影响有何区别?发展趋势如何?什么影响因素驱动房地产业对金融机构的系统性风险溢出强度?针对这些问题的研究不仅有助于房地产企业准确把握自身的风险状况,有助于金融机构评估自身与房地产业的风险关联度,还可以辅助监管部门制定更加科学的动态监管政策,具有重要的实际价值。

本文将综合运用CoVaR模型和分位数回归等方法,实证分析我国房地产业对金融机构的系统性风险溢出强度及其影响因素,为房地产和金融两个市场的安全稳健运行提供富有针对性的建议。本文后续内容安排如下:第二部分是文献综述,第三部分是研究设计与数据预处理,介绍了数据来源与测算模型,第四部分是系统性风险溢出强度测算以及影响因素的计量分析,第五部分是研究结论与政策建议。

二、文献综述国外诸多文献研究了房地产行业波动与金融体系稳定性之间的关系。Barrell et al.(2010)和Koette and Poghosyan(2010)分析了房地产资产价格与房地产泡沫的形成过程,以及房地产泡沫如何影响了银行的稳定并使金融体系变得脆弱。Allen and Gale(2000)认为正是由于大量银行资金出于投机的目的被投入到房地产领域,使得房地产泡沫开始膨胀,如果再叠加上道德风险和逆向选择问题,房地产价格会加速上涨,传导至银行使其风险不断累积。Goodhart and Hofmann(2007)和Allen and Carletti(2008)指出当投机者意识到房价上升已经达到顶峰,房地产资产将被大量抛售,房地产泡沫迸裂,信贷资产变成不良资产,银行出现大量坏账,储户出现挤兑,会对金融体系的稳定造成影响并引发金融危机。相较而言,房贷固定利率及贷款比率较高的银行面临的破产风险更大(Blasko and Sinkey, 2006)。Davis and Zhu(2004)基于跨国数据、Pouvelle (2012)基于法国数据的实证分析均得出房地产周期与银行危机乃至金融稳定密切相关的结论。

国内有关房地产行业波动与金融体系稳定性相关的研究主要聚焦于房地产业与金融业的高关联性,张晓晶、孙涛(2006)指出房地产周期对金融稳定的影响主要体现在房地产信贷风险暴露、政府担保风险以及长存短贷的期限错配风险。白钦先、主父海英(2011)指出房地产业存在金融负外部性效应,原因在于其创造的经济效益是局部的,但由于其具备显著的金融属性和虚拟化特性,容易导致资产泡沫化、通货膨胀和银行危机等不良后果,造成社会成本和福利损失却是全局性的。徐荣等(2017)的实证研究表明房地产价格的波动在很大程度上会对一国金融业乃至整个金融体系的稳定产生影响,2016年开始的房价快速大幅上涨是导致我国系统性金融风险积累的重要原因。方建国(2014)分析了房地产业与金融业高关联性的三个原因,一是房地产投资开发的资金密集特征使其离不开金融业的支持,二是房地产抵押品为金融业带来了更多的服务和更高的收益,其三金融产品创新放大了房地产资产泡沫对经济的冲击作用。方意等(2018)分析了包括房地产在内的五个金融市场对银行业的系统性风险溢出效应,结果表明房地产市场和股票市场对银行业的溢出效应最大。

关于房地产业对金融机构系统性风险溢出的测量方法,现有研究主要采用了模型推导法、网络分析法和风险组合模拟法等三类方法。模型推导法的典型代表包括Goetz von Peter(2009)基于宏观方法评估了房价下跌对银行带来的影响,王辉、李硕(2015)基于扩展的矩阵模型测度了房地产业和银行业之间系统性风险的传染性。网络分析法将整个金融系统看做一个复杂的动态网络,基于节点之间的关联性来测算出系统性风险,孙艳霞等(2015)构建了一个完全连接和中心-边缘结构的银行间市场网络,研究由房地产贷款损失引发的银行间市场风险传染的动态过程及影响因素。风险组合模拟法则是根据市场数据建立模型,把整个金融系统看做是金融机构的组合来测算系统性风险,包括向量自回归模型(文凤华等,2012)以及VaR模型(王栗旸等,2012;江红莉、何建敏,2014),在测算房地产业对银行的系统性风险溢出强度时,多数文献使用了CoVaR模型(江红莉、何建敏,2014;刘向丽、顾舒婷,2014;沈悦等,2016;胡成春等,2018)。从实际应用情况来看,CoVaR模型已成为测算系统性风险溢出效应的主要方法之一,Lee et al.(2013)采用CoVaR和MES模型计算了单个银行对系统性风险的贡献;Giulio and Tolga(2013)基于CoVaR模型,通过多元GARCH估计方法探索了金融机构特征与系统性风险贡献度之间的关系;Hautsch et al.(2015)将CoVaR模型应用到金融网络系统性风险的测算当中;国内方面,肖璞(2012),陈守东、王妍(2014),徐华等(2016)分别应用CoVaR模型测算了我国上市银行、保险等金融机构的系统性风险;方意等(2018)将风险状态变量加入CoVaR模型,测算了不同金融市场对银行业的系统性风险溢出效应。

综上,现有文献已在房地产业与金融机构的关联性,房地产业对金融机构的系统性风险溢出路径、风险演化过程以及风险定量测算方面做出了富有成果的探索性研究,但也存在一些值得改进之处:从研究视角来看,现有文献或是从宏观视角出发分析系统性风险溢出效应的经济与政策环境,或是基于行业整体数据测量系统性风险溢出强度,但忽略了基于房地产企业个体数据的研究;从研究对象来看,现有文献多数选择银行作为金融机构的代表,并以信贷市场作为研究的切入点,包括Oikarinen(2009)基于芬兰的数据、Gerlach(2005)基于香港的数据、Liang and Cao(2007)以及郑忠华、张瑜(2015)基于中国的数据均证实了房地产价格与银行房地产信贷之间的密切关系,但前期研究成果未关注到房地产业对不同类型金融机构的系统性风险溢出强度差异,事实上,随着金融机构的产品创新和多元化经营步伐加快,房地产业与信托、保险等其他金融机构也存在越来越广泛的联系;从研究内容来看,现有文献偏重于测量系统性风险本身,但忽略了对影响因素探讨;从研究数据来看,现有相关研究多采用横截面数据,缺乏对时间维度上变动规律的考察。

相较于前人的研究,本文的主要贡献与创新如下:在研究视角上弥补了现有研究仅从房地产行业整体数据测量系统性风险溢出效应的局限,集成行业视角以及企业两个视角,同时分析了房地产行业和房地产企业对金融机构的影响;在研究对象上不仅考虑房地产行业对银行的系统性风险溢出效应,还综合考察了房地产行业对国有银行、股份制银行与城市商业银行、保险、信托等多种类型金融机构的影响;在研究内容上,不仅测算了房地产行业对金融机构系统性风险溢出强度的大小,还对影响系统性风险溢出强度的驱动因素进行了计量分析;在数据选取上,运用分年度数据,分析了系统性风险溢出强度的时变趋势,以期得到更加全面和完整结论。

三、研究设计 (一) 测算思路与模型构建1.模型选择与测算思路

目前,测算系统性风险的主要方法包括VaR值模型、CoVaR(Adrian and Brunnermeier, 2009, 2016)、MES模型(Acharya et al., 2010)、CES模型(Banulescu and Dumitrescu, 2015)以及SRISK模型(Brownlees and Engle, 2017)。VaR值模型是被普遍接受和广泛应用的风险管理模型,但传统的VaR值模型只能测算单一样本或者样本组合的风险,无法度量多个样本之间的系统性风险溢出效应。Adrian and Brunnermeier(2009)在VaR值模型基础上提出的CoVaR模型,不仅可以测算出多个样本之间的系统性风险溢出效应,还能通过股票市场的高频数据反映出系统性风险溢出强度的时变性特征。MES和CES①着重测量单一机构对整个体系风险的边际贡献度。SRISK模型衡量了发生极端情况时监管机构要求的资本与单个金融机构自身资本的差值,是对资本缺口的测量。由于本文的测量目标是房地产行业和单个房地产企业陷入困境时对金融机构的风险溢出效应,因此,使用CoVaR模型更加合适。

① CES是以金融机构规模大小作为权重的MES。

房地产行业对金融机构系统性风险溢出强度的测算步骤如下:第一步基于VaR模型测算出房地产行业和各个房地产企业自身风险的大小,第二步运用CoVaR模型测算当房地产行业或者单个房地产企业发生系统性风险的条件下金融机构的VaR值,最后,通过两者的差值△CoVaR,测算出房地产行业或者单个房地产企业对金融机构的系统性风险溢出强度。按照上述步骤,本文将首先进行△CoVaR的全样本估计,然后再进行考虑时变效应的分年度估计。

在完成房地产业对金融机构系统风险溢出强度测算后,本文还将利用各个房地产企业的微观数据,分析影响个体企业风险溢出强度的驱动因素。

2.基于VaR的房地产业自身风险测算模型

定义VaRqi, t为个体i在t时期内周收益率的q分位值,即:

| $ \mathrm{P}_{x}\left\{\mathrm{R}^{\mathrm{i}, \mathrm{t}} \leqslant \mathrm{VaR}_{\mathrm{q}}^{\mathrm{i}, \mathrm{i}}\right\}=\mathrm{q} $ | (1) |

其中,Ri, t是个体i在t时期内的周对数收益率;个体i代表房地产行业指数或者单个房地产企业,时期t表示以周为频率的全样本期限或者分年度子样本。当分位数q取趋向于零的极值时,代表样本遭遇股价剧跌的极端情形,在研究金融风险管理问题时,通常选取较小的q值,如0.01、0.05或0.1,本文取q=5%。在此分位数下,VaR的取值越小,表明房地产行业或者单个房地产企业自身的风险越大。

3.基于CoVaR的房地产业对金融机构风险外溢测算模型

定义CoVaRqj|i, t为t时期内当房地产行业指数i或者单个房地产企业i发生系统性风险的条件下金融机构j的VaR值。利用条件概率分布的q分位数表示CoVaRqj|i, t,模型如下:

| $ \mathrm{P}_{\mathrm{r}}\left\{\mathrm{R}^{\mathrm{j}, \mathrm{t}} \leqslant \mathrm{CoVaR}_{\mathrm{q}}^{\mathrm{ji}, \mathrm{t}} | \mathrm{R}^{\mathrm{i}, \mathrm{t}}=\mathrm{VaR}_{\mathrm{q}}^{\mathrm{i}, \mathrm{t}}\right\}=\mathrm{q} $ | (2) |

CoVaR模型建立了房地产业与金融机构之间的联系。计算CoVaR值的主要方法包括多元GARCH法和分位数回归法(Tobias Adrian and Markus K.Brunnermeier,2008),相较于多元GARCH方法,分位数回归法不需要对随机扰动项的分布提出假设条件,没有特定模型的限制,能够更准确地描述金融时间序列数据尖峰肥尾的特征并有效降低误差(肖璞,2012),并且分位数回归使用残差绝对值的加权平均作为最小化的目标函数,不容易受到极端值的影响,具有较强的稳健性。此外,表 1中偏度和峰度的统计结果表明无论是房地产业还是金融机构的收益率分布均呈现非对称特征,Jarque-Bera的检验结果也进一步证明周收益率序列不服从正态分布,因此,通过分位数回归来计算CoVaR值是合适的方法。

| 表 1 周股票对数收益率的描述性统计与检验结果 |

运用t时期内金融机构j的周收益率Rj, t对房地产指数或者单个房地产企业i的周收益率Ri, t进行分位数回归,估计出参数

| $ {{\rm{R}}^{{\rm{j}},{\rm{t}}}} = {\mathsf{{\dot α}}}_{\rm{q}}^{{\rm{jj|i,t}}} + {\mathsf{β}}_q^{{\rm{j}}|{\rm{i}},{\rm{t}}}*{{\rm{R}}^{{\rm{i}},{\rm{t}}}}{{\rm{R}}^{{\rm{j}},{\rm{t}}}} $ | (3) |

根据CoVaRj|i, t的定义可得:

| $ \mathrm{CoVaR}_{\mathrm{q}}^{\mathrm{jli}, \mathrm{t}}=\mathrm{VaR}_{\mathrm{q}}^{\mathrm{j.t}} | \mathrm{VaR}_{\mathrm{q}}^{\mathrm{i}, \mathrm{t}}=\dot{\alpha}_{\mathrm{q}}^{\mathrm{jli}, \mathrm{t}}+\beta_{\mathrm{q}}^{\mathrm{jli}, \mathrm{t}} * \mathrm{VaR}_{\mathrm{q}}^{\mathrm{i}, \mathrm{t}} $ | (4) |

在此基础上,本文进一步通过△CoVaR来度量房地产业对金融机构系统性风险溢出效应的大小。定义△CoVaRqj|i, t为房地产行业指数或者单个房地产企业i在时期t内对金融该机构j的系统性风险溢出强度,计算公式如下:

| $ \triangle \mathrm{CoVaR}_{\mathrm{q}}^{\mathrm{jli}, \mathrm{t}}=\mathrm{CoVaR}_{\mathrm{q}}^{\mathrm{jli}, \mathrm{t}}-\mathrm{VaR}_{\mathrm{q}}^{\mathrm{j.t}} $ | (5) |

由公式(5),△CoVaR的大小取决于CoVaR相对于VaR的大小,CoVaR越小,房地产业对金融机构系统性风险溢出强度越大。

(二) 数据来源与样本选择本文数据源自Wind数据库以及上市公司年报2007年至2017年共11年的数据。行业数据选择了中信证券二级行业分类下的房地产业、国有银行、股份制与城商行、保险、信托及其他五个行业指数以及Wind一级行业指数中的金融指数。企业数据方面,本文选取了中信证券二级行业分类下房地产业的所有企业,剔除数据缺失的南都物业后,共获得141家房地产企业的数据。

为测算房地产业对金融机构的系统性风险溢出强度,本文提取了相关行业指数以及141家房地产企业的股票收益率。在收益率的取值频率上,考虑到日数据尾部时间太短,而月数据样本点又太少的问题,本文借鉴Adrian and Brunnermeier(2009)的做法,选用各行业指数和各房地产企业的周对数收益率,以百分数形式表示。收益率的描述性统计与Jarque-Bera检验的结果如表 1所示,由于数据过多,本文无法列出141家企业的计算结果,考虑到后续的实证结果表明企业规模对系统性风险溢出强度具有显著影响,本文选择了2017年资产规模排在前十位的上市房地产企业作为企业数据的报告样本,分别是万科A、绿地控股、保利地产、华夏幸福、首开股份、华侨城A、金地集团、阳光城、泛海控股和泰禾集团,2017年12月31日这十家企业的总市值占整个房地产业总市值的比超过三分之一。此外,为了研究风险溢出强度的影响因素,本文还提取了141房地产企业2007年至2017年度的总资产、有形资产、总负债、所有者权益和净利润等数据。

四、实证分析与结果解释 (一) 房地产业对金融机构系统风险溢出强度的全样本测算房地产行业指数、单个房地产企业对金融机构的系统性风险溢出强度△CoVaR的全样本测算结果如表 2所示。

| 表 2 房地产业对金融机构系统风险溢出强度的测度结果 |

1.房地产行业对金融机构系统性风险的外溢分析

从表 2看到,房地产行业指数对金融行业指数存在显著的系统性风险溢出效应,△CoVaR为-3.36,即CoVaR值显著小于VaR值,这意味着房地产行业陷入困境后,金融行业会面临更大的风险。从△CoVaR的数值来看,房地产行业指数对股份制银行与城市商业银行的溢出强度最大,其次是保险机构、信托及其他,而国有企业受房地产业系统性风险的外溢强度最小,这表明房地产行业对不同类型金融机构的系统性风险溢出强度存在较为明显的差异,提防房地产行业对金融机构系统性风险的外溢,不仅需要把控好占据金融体系重要地位的国有银行的风险①,还要高度重视其他金融机构与房产行业的关联。

① 国有银行已经对房贷风险判断和前景研判开始采取相对保守的策略(高广春、纪梦溪, 2015, “国有银行和股份制银行趋势互异——2014年上市银行房地产信贷运行特点”,《银行家》,第33-35页。)。

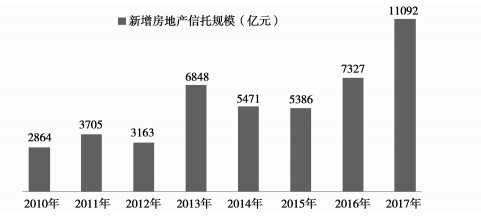

其中值得特别关注的是,我国房地产业对非银行金融机构的风险溢出程度不亚于对银行风险的溢出程度。事实上,房地产行业与非银行金融机构之间的关联度正日渐加强,中经数据库的统计数据显示,2007年至2017年房地产行业开发资金中源自银行机构总体上呈现出明显的下降趋势,从2007年的13.71一直下降到2017年的4.31,反映出非银行金融机构正在成为房地产业越来越重要的融资渠道。图 1的数据显示2010至2017年全国新增房地产信托规模总体呈现攀升趋势,信托借款成为与委托贷款、未贴现银行承兑汇票并列的房地产行业三类非标融资方式,正是在这一过程中,房地产业与信托业之间的关联越来越紧密,由此也引发了房地产业对信托业的系统性风险溢出效应。在保险业,2009年开始实施的新《保险法》允许保险公司投资不动产,由此拉开了保险资金大规模进入房地产业的序幕。以股权合作模式为例,截止到2017年5月,中国平安、泰康人寿等五家保险公司涉及房地产的控股子公司多达65家。保险资金投资于房地产业一方面获得了远高于投资于存款与债券的收益率②,但同时也大大增加了房地产行业对保险的系统性风险溢出效应。

② 以2015年中国平安入股碧桂园为例,该年度碧桂园的ROE为18.05%,税前股息率高达6.6%,超过中国平安2014年5.3%的ROE。

|

图 1 2010至2017年新增房地产信托规模 数据来源:Wind数据库 |

2.单一房地产企业对金融机构系统性风险的外溢分析

从单一房地产企业对各类金融机构的风险溢出强度来看,由表 2,按照2017年末房地产企业总资产规模从大到小排序,万科A、绿地控股、保利地产、华夏幸福、首开股份、华侨城A、金地集团、阳光城、泛海控股和泰禾集团的溢出强度大致他们的规模排序走向基本一致,该测算结果反映出规模是影响房地产企业金融负外部性的重要因素,因而相关部门在制定防范系统性风险的政策时需要重点关注房地产企业的规模。

此外,考虑到金融机构的细分类型,表 2的结果显示除了嘉禾集团对国有银行的△CoVaR为正,绝大部分房地产企业对不同类型的金融机构的△CoVaR均为负,其中,万科A对国有银行、股份制与城商行的影响最为显著,绿地控股对保险机构的影响最显著,华夏幸福对信托及其他机构的影响最显著,这表明,不同的房地产企业对不同的类型金融机构存在不对称的负外部性,在实践操作中,可以考虑根据量化测算结果对高风险的房地产企业和金融机构展开重点监控与预警。

(二) 房地产业对金融机构系统风险溢出强度的分年度测算1.房地产业对金融行业指数系统性风险溢出强度的三个周期

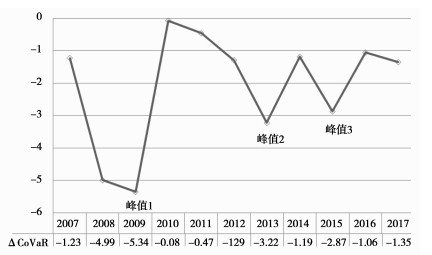

基于2007年至2017年的分年度数据,我国房地产业对金融行业指数系统性风险溢出强度△CoVaR时变趋势的测算结果如图 2所示。

|

图 2 房地产业对金融行业指数的分年度系统性风险溢出强度 |

由图 2折线图的走势①,我国房地产业对金融机构的系统性风险溢出强度呈现出较为明显的三个波动周期,其波峰分别对位于2008-2009年间、2012-2013年间和2015-2016年间。

① 由于房地产业对金融行业指数的△CoVaR为负,因此2009年、2013年和2015年的三个峰值均在图的最下端。

第一个周期与2008年美国次贷危机相对应。次贷危机对我国房地产市场造成了显著的负面影响,为了应对次贷危机带来的经济困境,我国央行自2008年9月起两个月内三次降息,降低房地产企业融资成本以刺激房地产消费,2008年10月又陆续出台了下调契税、免征印花税和土地增值税、房贷利率优惠、下调首付比例等各种一系列救市措施,在刺激房地产投资开发和消费需求的同时,也增大了房地产业对金融业的系统性风险溢出强度。2009年下半年由于出现了房价飙升和投机增多等问题,房地产业的宏观调控又迅速由强力刺激政策转向严格限制政策,这些政策包括减少税收优惠、限制异地购房、大幅提高二套房贷标准等,不仅使得飙升的房价得到控制,房地产业对金融机构的系统风险溢出强度也由此得到了明显缓解。

第二个周期与2012年欧债危机相对应。虽然欧债危机对我国房地产市场的影响并不特别显著,但是在全球经济不景气的情况下,为了维持国民经济的持续增长,欧债危机期间我国也小幅放松了利率控制和房地产控制,因此,房地产业对金融机构的系统性风险溢出强度在2012年至2013年期间出现了一个较低的波峰,其形成机制与第一个波峰大致相同,但由于政策的调控力度较小,房地产业对金融机构的系统性风险溢出上升幅度不及第一个周期和第三个周期。

第三个周期从2014年开始,在2016年中后期结束。2014年央行出台“9.30”新政振作了低迷的房贷市场,2015年至2016年上半年期间房地产市场又出台了多项去库存政策,房屋价格指数从2015年1月开始大幅上升,加大了房地产业的风险,对应着2015-2016年间的第三个风险溢出强度的波峰。不过,2016年9月以来,政府在限制需求端的同时又开始严格控制房地产的融资渠道,收紧房地产贷款,防止银行资金通过各种金融创新产品绕行各种渠道流入房地产领域,2017年4月,银监会发布《关于银行业风险防控工作的指导意见》,要求建立全口径房地产风险监测机制,将所有与房地产相关的贷款与债券全部纳入监测范围,重点放在房地产信托业务增量较大、占比较高的信托公司,以及房地产融资占比较高、贷款质量波动较大的银行,因此,2016年中后期,在第三个波峰之后房地产业对金融机构的系统性风险溢出强度逐步下降。

综合上述的分析,在系统性风险从房地产业向金融机构扩散的过程中,包括调息、调税、调整交易购买与出售规则、调整金融机构经营范围等一系列宏观层面干预政策,可以明显改变房地产业对金融机构的系统性风险溢出强度,凸显出政策干预在应对系统性风险时的必要性与可行性,不过,纵观现有的系统性风险干预政策多以事后的“亡羊补牢”为主,未来应当兼顾前瞻性干预政策的推行。

2.房地产业对金融细分行业系统性风险溢出强度的时变趋势

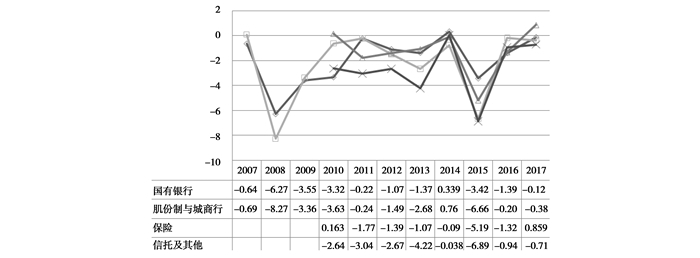

从金融细分行业来看,2007年至2017年,我国房地产业对不同类型金融机构系统性风险溢出强度△CoVaR的时变趋势如图 3所示。

|

图 3 房地产业对不同类型金融机构的分年度系统性风险溢出强度 注:2009年10月1日正式实施的新《保险法》允许保险资金投资不动产,Wind数据库中从2010年开始才统计信托与其他类行业指数,故保险、信托及其他数据从2010年开始测算。 |

由图 3,可以观察到三个值得关注的现象,其一是2011年出现了房地产业对国有银行与非国有银行系统性风险溢出强度差异的分界点,事实上,对比工商银行、农业银行、中国银行、建设银行等四家国有银行,以及交通银行、招商银行、民生银行、平安银行、兴业银行、中信银行、浦发银行等七家股份制银行的年报数据来看,2011年后这两类银行的房地产相关贷款余额,分别呈现出全面下降和全面上升两种截然相反的趋势,以2014年的房贷余额和开发贷款余额为例,排名第一的均为民生银行,排名靠后的都是国有银行,非国有银行中仅有交通银行和平安银行排在国有银行后面,这些数据折射出国有银行与非国有银行在房地产信贷策略上的显著差异,由此也引发了风险溢出强度的差异。

其二是2015年出现了房地产业对保险业的系统性风险溢出强度最高点。究其原因,尽管2009年新《保险法》开始允许保险资金投资不动产,但2010年保监会公布的《保险资金投资不动产暂行办法》规定保险资金投资不动产的账面余额不得高于公司上季度末总资产的10%,2012年和2015年这一比例分别被提高至20%和30%。保险企业不仅借助各种金融工具投资到与房地产相关的股票、基金与信托项目,还积极参与到房地产项目的拿地和购买环节中,并通过股权收购和合作等方式间接参与到房地产项目的开发环节,因此,正是政策的松绑带动了2015年保险资金在房地产投资领域突飞猛进的增长,两个行业之间的关联越来越密切,房地产业对保险业的负外部性也在2015年达到了高峰。

其三是房地产业对信托业系统性风险溢出强度在2007年至2017年之间经历了多次起伏波动。2010年至2013年,我国房地产行业的融资缺口带动信托融资规模急剧增加,新增信托贷款占社会融资的比例直线上升。2014年开始证券公司的资产管理和基金子公司开始在非标债务融资工具加强了与银行的合作,且无需受制于银监会的监管,资管行业部分替代了信托通道,信托增速迅速放缓,然而,随后发布的《中国银监会办公厅关于规范银行业金融机构信贷资产收益权转让业务的通知》又规定:“信托公司是银行开展信贷资产收益权转让业务的唯一通道”,信托又开始回暖。不过,2017年末银监会连发了《关于规范银信类业务的通知》和《关于印发商业银行委托贷款管理办法的通知》两个文件,信托贷款和委托贷款业务被整顿,银信通道类业务被全面打压,房地产行业新增非标类资产规模骤减,2018年至今为负增长。不难看出,房地产业信托融资渠道的兴衰过程,折射出监管部门对信托贷款监管态度的变化,也使得房地产业与信托业之间的关联时密时疏,风险溢出强度呈现出显著的周期波动。

(三) 房地产业对金融机构系统性风险溢出强度的影响因素在影响因素的选取上,本文将考察房地产企业的自身风险、规模、盈利能力和负债水平对金融机构的系统性风险溢出效应,具体变量选取如下:

(1) VaR值。由于房地产业存在显著的金融负外部性效应,当房地产业陷入困境时,其自身的风险可能会蔓延并危及整个金融系统,出现房地产业对金融机构的“系统性风险溢出”(Goodhart and Hofmann, 2007;Allen and Carletti, 2008;白钦先、主父海英,2011;胡成春等,2018),王辉、李硕(2015)的研究表明由房地产和银行两个行业组成的系统比单独的银行系统更脆弱,风险传播速度更迅速,因此,本文将重点考察房地产企业的自身风险是如何扩散并影响到金融机构的,自身风险将选取房地产企业股票收益率的VaR值作为代理变量。从影响方向来看,单个房地产公司自身风险越大,会对关联金融机构产生更强的风险溢出效应,VaR值预期会对△CoVaR产生同向影响。

(2) 资产规模。房地产企业的规模决定了其自身风险冲击金融体系时对被传染金融机构造成的影响程度,国际货币基金组织(IMF)、国际清算银行(BIS)和金融稳定委员会(FSB)共同提出从规模、关联性以及可替代性三个角度来评估机构、市场和工具的系统重要性(IMF et al., 2009);从现实情况来看,在历次房地产政策的调控和金融危机的洗礼中,资金规模实力较弱的房地产企业面临更大的压力,鉴于此,本文将考察房地产企业的资产规模对金融机构系统性风险溢出强度的影响。在q=5%的分位数下,△CoVaR通常为负数,取值越小,风险溢出强度越大,因此,从影响方向来看,资产规模预期会对△CoVaR越产生反向影响,即单个房地产公司的规模越大,会对金融机构产生更大的风险溢出,△CoVaR越小。

(3) 资产负债率。Adrian and Brunnermeier(2016)对金融机构的数据分析表明金融机构负债水平越高,系统性风险溢出效应越显著,本文将该结论借鉴到房地产行业的研究中,选取资产负债率作为负债水平的代理变量,考察房地产企业的负债水平对金融机构系统性风险溢出强度的影响。从影响方向来看,由于△CoVaR通常为负数,取值越小,风险溢出强度越大,因此,资产负债率预期会对△CoVaR越产生反向影响,即单个房地产公司的资产负债比越高,会对金融机构产生更大的风险溢出,△CoVaR越小。

(4) 总资产收益率。张晓晶、孙涛(2006),沈悦等(2016)认为当房价上升时,信贷规模扩张迅速,存贷比和不良贷款率下降,而当房价下降时,不良贷款率迅速提高,金融机构流动性风险迅速上升,盈利能力下降,金融体系不稳定程度迅速提高,鉴于此,本文还将考察房地产企业的盈利能力对金融机构系统性风险溢出强度的影响,为综合考察房地产企业运用全部资产(包含负债和股东权益)产生税前息前利润比例多寡的能力,本文选取总资产收益率作为盈利能力的代理变量。从影响方向来看,总资产收益率预期会对△CoVaR越产生同向影响,即单个房地产公司的总资产收益率越高,对金融机构的系统性风险溢出越小,△CoVaR越大。

基于上述分析,以及141家房地产企业的微观数据,本文构造以下模型(M1):

| $ \Delta \mathrm{CoVaR}_{\mathrm{it}}=\mathsf{β}_{\mathrm{i}}+\mathsf{β}_{1} \mathrm{VaR}_{\mathrm{it}}+\mathsf{β}_{2} \mathrm{LnSize}_{\mathrm{it}}+\mathsf{β}_{3} \mathrm{ROA}_{\mathrm{it}}+\mathsf{β}_{4} \mathrm{Deb} t / \mathrm{Asset}_{\mathrm{it}}+\Sigma \mathrm{Year}+\varepsilon_{\mathrm{it}}(\mathrm{M} 1) $ |

其中,被解释变量△CoVaRit是上文测算出的t年度房地产企业i对金融行业指数的系统性风险溢出强度。解释变量VaRit表示t年度房地产企业i股价周对数收益率在5%分位数上的在险价值,LnSizeit表示t年度房地产企业i资产规模的自然对数,ROAit表示t年度房地产企业i的总资产收益率,Debt/Assetit示t年度房地产企业i的资产负债率,∑Year表示年度控制变量,用于控制时间效应。各个影响因素的描述性统计分析结果如表 3所示:

| 表 3 影响因素的描述性统计 |

本文对回归方程采用固定效应模型进行估计,结果见表 4,括号内是异方差稳健标准误。VaR和△CoVaR值基于Wind数据库提取的股价数据,分别依据公式(1)和公式(5)计算而得,其余数据均直接取自Wind数据库。

| 表 4 房地产业对金融机构系统性风险溢出强度的影响因素回归结果 |

为了更好地展现结果的稳健性,本文采用逐步回归的方法。列(1)到列(4)首先给出各个影响因素对△CoVaR的简单线性影响。从中看到,VaR值的回归系数β1显著为正,即单个房地产企业的VaR越小则△CoVaR越小,由于VaR和△CoVaR的取值越小,代表相应的风险越大,因此,该结果表明如果房地产企业自身的风险越大,会对金融机构产生更大的系统性风险溢出,符合预期影响方向。LnSize的回归系数β2显著为负,表明企业自身的规模是影响系统性风险溢出的另一个重要因素,企业规模越大,△CoVaR越小,即金融机构系统性风险溢出强度越大,符合预期影响方向,对此,本文认为,大规模房地产企业相对于小规模企业而言,更有可能从银行获得更多的信贷,或者借助通道业务更多渗透到信托,抑或通过股权投资等形式与保险业相互渗透,因而会对金融机构产生更大的系统性风险溢出。Debt/Asset和ROA在简单回归中不显著。

把所有解释变量放入回归方程,本文得到列(5),从多元回归的结果中发现,在其他因素保持不变的情况下,VaR和LnSize的解释力度和显著性水平基本没有变化,结论非常稳健,可见房地产的自身风险以及资产规模是影响系统性风险溢出强度的关键因素。从列(5)的结果还看到,单个房地产企业的Debt/Asset对△CoVaR有显著影响,回归系数β4显著为负,即单个房地产企业的资产负债率变大会增加其对金融机构的系统性风险溢出强度,符合预期影响方向;但ROA对△CoVaR的影响在多元回归中仍不显著。

五、结论与建议 (一) 结论本文基于系统性风险对金融体系安全稳健运行造成的威胁,以及房地产业与各类金融机构日益紧密的联系,实证分析了我国房地产业对金融机构的系统性风险溢出强度及其影响因素,得出如下结论:第一,从金融行业细分来看,房地产行业对不同类型金融机构的系统性风险溢出强度存在较为明显的差异,对股份制与城商行的溢出强度最大,其次是保险机构、信托及其他,溢出强度最小的是国有银行,这一结果从侧面反映出近年来我国房地产行业融资渠道的变化;第二,国有银行和非国有银行判断房贷风险标准的差异,导致房地产业对不同所有制银行的系统性风险溢出强度呈现出显著差异;第三,随着政策的松绑,房地产与非银行类金融机构之间的关联越来越紧密,由此也引发了房地产业对保险、信托等金融机构的系统性风险溢出效应,监管机构必须加强引导与规范;第四,从单一房地产企业来看,不同的房地产企业对不同的类型金融机构存在不对称的负外部性,可以考虑根据量化测算结果对高风险的房地产企业和金融机构展开重点监控与预警;第五,2007至2017年,我国房地产业对金融机构的系统性风险溢出强度随着全球性金融危机、国家房地产政策、银行业风险容忍度等因素的变化而变化,呈现出较为显著的三个周期波动;第六,房地产企业对金融机构系统性风险溢出的强度大小取决于房地产企业的自身风险、规模与负债水平。

(二) 建议基于实证分析结论,从金融监管部门、金融机构与房地产行业等三个利益相关方出发,提出如下政策建议:

第一,金融监管部门对系统性风险的监管需要宏观审慎与微观审慎并举,内因与外因兼顾。次贷危机前的金融监管侧重于针对单一机构风险的微观审慎监管,例如对商业银行的资本充足率、保险公司的偿付能力以及证券公司的净资本监管,针对系统性风险的宏观审慎监管不足。系统性风险的成因和演化过程比单一机构的风险更为错综复杂(Battiston, S et al., 2016),既可能是由金融机构内部参与方的重大风险引发的风险事件,也可能是由金融机构外部相关方输入的影响因素引发的风险事件,还有可能是内外诱因的叠加效应,例如房价的剧烈波动通过信贷影响银行业,然后经由银信通道影响信托业,进而又冲击保险业。因此,为了确保监管的有效性,金融监管部门必须重视如何利用宏观审慎工具来化解系统性风险,及时辨识诱发系统性风险的内外诱因,重点监控内外诱因之间的连接纽带。

第二,金融机构既要通过积极的金融创新手段支持房地产行业的发展,也要汲取次贷危机的教训,着力防控金融创新手段使用不当诱发的系统性风险。目前,金融机构面临银行与非银行业的混业经营、房地产行业与金融行业的相互关联、房地产市场与金融市场的相互渗透的复杂局面,一方面,自2016年起,随着银行的贷债股联动投资机制、债权转股权市场化等改革措施的试水,不同类型的金融机构之间出现了加速融合的趋势,另一方面,随着住房抵押贷款证券化、类REITs、信托贷款等金融产品的推出,房地产金融创新手段不断推陈出新,产品规模也越来越大,2010年以来,银行运用理财资金,以委托贷款和信托贷款的方式,借道信托公司、证券公司和基金子公司投资房地产的非标资产,规模占比一度曾高达30%。在此背景下,各类金融机构必须秉承安全第一原则,坚持金融创新手段应用的适度性,把防控混业趋势下跨行业、跨市场的系统性风险放到更加重要的位置。

第三,房地产企业在通过不同类型金融机构拓宽融资渠道的同时,也要高度重视融资渠道的安全性,避免融资风险应对不当引发的房地产市场和金融市场连锁反应。1998年至2007年房地产行业毛利润率和净利润率高达38%和14%,在各种密集的房地产调控政策下,2008年到2017年毛利润率和净利润率分别降至27%和8.8%,在行业利润下滑的背景下,房地产业已走过高增长高回报的“黄金时代”,融资成本成为的关键指标。由于通过银行融资的难度增大,房地产企业非银行渠道融资的比例不断加大,然而非银行渠道融资也存在决策周期长,与房地产业对接难度大等问题,融资渠道的风险不容忽视,例如,尽管国家允许房地产业通过保险资金融资,但《保险资金投资不动产暂行办法》明文规定不允许保险公司直接从事房地产开发,一些保险公司就通过资管通道、信托、开设子公司等形式变相从事房地产开发,以债权或“明股实债”等形式与房地产开发项目合作,类似的违规操作使得房地产企业表面看来拓宽了融资渠道,实则面临极大的政策风险。此外,房地产企业借助非银行渠道融资普遍存在成本偏高问题,2018年11月1日恒大地产发行18亿美元债券的融资利率高达13.5%,过高的融资成本会给房地产企业的经营带来极大的不确定性,传导至金融体系中就可能诱发系统性风险。

最后,从政府的角度,要积极探索“黄金时代”结束后房地产业的可持续发展模式,摆脱对房地产业和土地财政的过度依赖,引导更多的资金“脱实入虚”,降低房地产市场与金融市场之间的亲周期性,才能在根本上降低房地产业对金融机构的系统性风险溢出强度。

| [] |

白钦先、主父海英, 2011, “我国房地产业的金融负外部性考察”, 《经济评论》, 第 6 期, 第 97-103 页。 |

| [] |

陈守东、王妍, 2014, “我国金融机构的系统性金融风险评估——基于极端分位数回归技术的风险度量”, 《中国管理科学》, 第 7 期, 第 10-17 页。 |

| [] |

方建国, 2014, 《房地产投资与融资简明教程》, 北京: 清华大学出版社。 |

| [] |

方意、陈敏、杨嬿平, 2018, “金融市场对银行业系统性风险的溢出效应及渠道识别研究”, 《南开经济研究》, 第 5 期, 第 58-75 页。 |

| [] |

胡成春、陈迅、花拥军, 2018, “中国房地产业与银行业动态相关性及风险溢出性——基于GPD-Copula-CoVaR模型的实证研究”, 《重庆大学学报(社会科学版)》, 第 6 期, 第 61-70 页。 |

| [] |

江红莉、何建敏, 2014, “房地产业与银行业风险溢出效应研究”, 《金融理论与实践》, 第 7 期, 第 32-36 页。 |

| [] |

刘向丽、顾舒婷, 2014, “房地产对金融体系风险溢出效应研究——基于AR-GARCH-CoVaR方法”, 《系统工程理论与实践》, 第 106-111 页。DOI:10.12011/1000-6788(2014)s1-106 |

| [] |

马勇, 2011, “系统性金融风险:一个经典注释”, 《金融评论》, 第 4 期, 第 1-17 页。 |

| [] |

沈悦、戴士伟、陈锟, 2016, “房价过度波动的系统性风险溢出效应测度——基于GARCH-Copula-CoVaR模型”, 《中央财经大学学报(理论经济)》, 第 11 期, 第 88-95 页。 |

| [] |

孙艳霞、鲍勤、汪寿阳, 2015, “房地产贷款损失与银行间市场风险传染——基于金融网络方法的研究”, 《管理评论》, 第 2 期, 第 3-15 页。 |

| [] |

王辉、李硕, 2015, “基于内部视角的中国房地产业与银行业系统性风险传染测度研究”, 《国际金融研究》, 第 9 期, 第 76-85 页。 |

| [] |

王粟旸、肖斌卿、周小超, 2012, “外部冲击视角下中国银行业和房地产业风险传染性测度”, 《管理学报》, 第 7 期, 第 968-985 页。DOI:10.3969/j.issn.1672-884X.2012.07.004 |

| [] |

文凤华、张阿兰、戴志锋, 2012, “房地产价格波动与金融脆弱性——基于中国的实证研究”, 《中国管理科学》, 第 2 期, 第 1-10 页。 |

| [] |

肖璞, 2012, “相互关联性、风险溢出与系统重要性银行识别”, 《金融研》, 第 12 期, 第 96-106 页。 |

| [] |

徐华、魏孟欣、陈析, 2016, “我国金融机构的系统性金融风险评估——基于极端分位数回归技术的风险度量”, 《保险研究》, 第 11 期, 第 3-15 页。 |

| [] |

徐荣、郭娜、李金鑫、何龄童, 2017, “我国房地产价格波动对系统性金融风险影响的动态机制研究——基于有向无环图的分析”, 《南方经济》, 第 11 期, 第 1-17 页。 |

| [] |

徐华、魏孟欣、陈析, 2016, “中国保险业系统性风险评估及影响因素研究”, 《保险研究》, 第 11 期, 第 3-15 页。 |

| [] |

张晓晶、孙涛, 2006, “中国房地产周期与金融稳定”, 《经济研究》, 第 1 期, 第 23-33 页。 |

| [] |

郑忠华、张瑜, 2015, “房地产市场、银行体系与中国宏观经济波动——基于多部门动态随机一般均衡模型的分析”, 《南方经济》, 第 2 期, 第 53-69 页。DOI:10.3969/j.issn.1000-6249.2015.02.004 |

| [] |

Adrian, T. and Brunnermeier, M.K, 2009, "CoVaR", Federal Reserve Bank of New York and Princeton University, FRB of New York Staff Report, No.348: 18.

|

| [] |

Adrian T., Brunnermeier M.K., 2016, "CoVaR". American Economic Review, 106(7), 1705–1741.

DOI:10.1257/aer.20120555 |

| [] |

Allen, F. and Carletti, E, 2008, "The Roles of Banks in Financial Systems", Oxford Handbook of Banking.

|

| [] |

Allen F., Gale D., 2000, "Financial Contagion". Journal of Political Economy, 108(1), 1–33.

DOI:10.1086/262109 |

| [] |

Barrell R., Davis E. P., Karim D., Liadze L., 2010, "Bank Regulation, Property Prices and Early Warning Systems for Banking Crises in OECD Countries". Journal of Banking and Finance, 34, 2255–2264.

DOI:10.1016/j.jbankfin.2010.02.015 |

| [] |

Ben Bernanke, 2009, "A Letter to Sen. Bob Corke", The Wall Street Journal.

|

| [] |

Billio M., Getmansky M. and Lo A. W., 2010, "Econometric Measures of Systemic Risk in Finance and Insurance Sectors", National Bureau of Economic Research.

http://cn.bing.com/academic/profile?id=e272e97735c3ea004fc003d291437e8a&encoded=0&v=paper_preview&mkt=zh-cn |

| [] |

Brownlees C, Engle R. F., 2017, "SRISK:A Conditional Capital Shortfall Measure of Systemic Risk". Review of Financial Studies, 30(1), 48–79.

DOI:10.1093/rfs/hhw060 |

| [] |

Danielsson J., Shin H. S., Zigrand J. P., 2013, Endogenous and Systemic Risk.University of Chicago Press: 73-94.

http://cn.bing.com/academic/profile?id=d88250e9a9bedbe13f126a6bcee3ada4&encoded=0&v=paper_preview&mkt=zh-cn |

| [] |

Davis E. P., Zhu H. B., 2004, "Bank Lending and Commercial Property Cycles:Some Cross-Country Evidence". BIS papers, 150, 1–38.

|

| [] |

Gerlach S, Peng W S., 2005, "Bank Lending and Property Prices in Hong Kong". Journal of Banking & Finance, 29(2), 461–481.

|

| [] |

Giulio Girardi, Tolga Ergün A., 2013, "Measures of Systemic Risk and Financial Fragilityin Korea". Journal of Banking & Finance, 37, 3169–3180.

|

| [] |

Goetz von Peter, 2009, "Asset Prices and Banking Distress: A Macroeconomic Approach", Journal of Financial Stability, Vol.5, No.3.

https://www.researchgate.net/publication/227416886_Asset_Prices_and_Banking_Distress_A_Macroeconomic_Approach |

| [] |

Goodhart C, Hofmann B., 2007, House Prices and the Macroeconomy:Implications for Banking and Price Stability, USA: Oxford University Press.

|

| [] |

Hautsch, Nikolaus, Julia Schaumburg, and Melanie Schienle, 2015, "Financial Network Systemic Risk Contributions", Review of Finance, 19(2):685-738.

http://cn.bing.com/academic/profile?id=da94089216b0843e761543b56483926a&encoded=0&v=paper_preview&mkt=zh-cn |

| [] |

IMF, BIS and FSB, 2009, "Guidance to Assess the Systemic Importance of Financial Institutions, Markets and Instruments Initial Considerations-Background Paper", Report to the G-20 Finance Ministers and Central Bank Governors

|

| [] |

Lee Jong Han, Ryu Jaemin, Dimitrios P., Tsomocos, 2013, "Measures of Systemic Risk and Financial Fragility in Korea". Annals of Finance, 9, 757–786.

DOI:10.1007/s10436-012-0218-x |

| [] |

Koetter M., Poghosyan T., 2010, "Real Estate Prices and Bank Stability". Journal of Banking & Finance, 34(6), 1129–1138.

|

| [] |

Liang Q., Cao H., 2007, "Property Prices and Bank Lending in China". Journal of Asian Economics, 18(1), 63–75.

DOI:10.1016/j.asieco.2006.12.013 |

| [] |

Martinez-Jaramillo S., Perez O. P., Embriz F. A., 2010, "Systemic Risk, Financial Contagion and Financial Fragiliy". Journal of Economic Dynamics & Control, 34(11), 2358–2374.

|

| [] |

Matej Blasko, Joseph F., Sinkey Jr., 2006, "Bank Asset Structure, Real-estate Lending, and Risk-taking". The Quarterly Review of Economics and Finance, 46, 53–81.

DOI:10.1016/j.qref.2004.11.002 |

| [] |

Oikarinen E., 2009, "Interaction Between Housing Prices and Household Borrowing:The Finnish Case". Journal of Banking & Finance, 33(4), 747–756.

|

| [] |

Pouvelle, C., 2012, "Bank Credit Asset Prices and Financial Stability: Evidence from French Banks", IMF Working Paper, No.103.

|

| [] |

Steven L., Schwarcz, 2008, "Market, Systemic Risk, and the Subprime Mortgage Crisis". Southern Methodist University Law Review, 61(2), 209–216.

|