20世纪80年代和90年代,中国出现了改革开放历史上第一波民营企业大规模创业浪潮①。但是,为什么民营企业会如此大范围和快速的兴起?国内主流经济学界认为这是市场化改革的必然结果。其基本逻辑是:改革开放的良好政策提供了民间创业、产权保护和市场配置资源的制度条件,于是富有冒险精神和创业才能的企业家在各工业领域创造了一大批竞争性企业(王小鲁,1999;史晋川,2004;张维迎、盛斌,2004;李晓鹏,2012;吴敬琏、马国川,2013);同时,民营企业自发地遵循了要素禀赋结构所定义的比较优势,从低端劳动密集型产业向中高端资本和技术密集型产业发展的发展战略导致了高生产效率和竞争力(林毅夫等,1999;张军,2005:103;林毅夫,2014;文一,2016:240)。

① 本文所研究的民营企业专指民营制造业企业(industrial firm)。几乎当前中国各个工业领域最成功和最具代表性的民营企业都是在上世纪80和90年代创立的。

但回顾历史,中国民营企业在创业选择、进入方式和发展路径上却展现出主流理论未曾有效重视、也难以解释的异常现象:第一,大量民营企业在兴起初期就大量进入到生产资料产品的制造中,并从一开始就服务于本地之外的全国市场(蔡莹莹,2012:85-86;林青松、伯德,1989:1);第二,民营企业在短短十多年内几乎广泛地进入到中国所有工业,尤其是技术和资本密集型工业中(林青松、伯德,1989:19;中国乡镇企业统计年鉴,1989:5;张军,2000; 郭为、刘宗华,2003;Jang, 2003),甚至直接和大型跨国公司相竞争(陈洁、曹辉,1994;姚志坚、姚婕,2003;曹一方,2012);第三,大量民营企业家竟然来自农村、出身农民,但是却几乎“毫无障碍”地快速完成了从农村农民到工业企业家的历史性转变。事实上,这场主要从中国农村乡镇起源的工业革命(Huang, 2008:64)一度在政府的预料之外,被称为“异军突起”。

面对上述历史事实,主流经济学的解释存在以下缺陷:第一,片面强调激励因素的作用,其潜在假设是市场先天存在,且市场中总是存在一批有能力自由进入到某一工业中的企业。但这没有解释市场的来源,和企业进入特定工业所必需的知识、技能和经验从何而来的问题(Helfat and Lieberman, 2000: 721;Klepper and Simons, 2000: 997;Joffe, 2011:882;郭年顺,2019b)。而进入到技术和资本密集型工业尤其需要特定水平的能力。能力(capability)是指企业组织将掌握的各种资源(resource)用于生产和创新活动的过程中产生的经验、知识和技能的集合(Nelson and Winter, 1982:103)。虽然市场会给予富有企业家精神的行动者以信息和激励,但市场本身并不自动产生设计和制造有用产品的能力,特定能力来源于有意识、有成本和累积性的组织过程(Teece et al., 1997: 517;Dosi et al., 2000;Lazonick, 2011;路风,2016:412)。第二,民营企业的兴起之所以对中国经济发展影响深远,在于它们迅速进入到技术和资本密集型工业,并在这些工业中占据了很大的份额。但比较优势理论强调的“先劳动密集型再资本密集型的工业化顺序”难以解释为什么大量民营企业在创业之初就进入到技术和资本密集度较高的工业中。“循序渐进的工业化主张”(林毅夫等,1999:106)将资本积累率视为影响经济发展的最主要变量,其隐含的前提假设是工业升级所需的知识和经验会随着资本-劳动比率的提高而自动获得(林毅夫、刘培林,2001:62),但这忽略了不同工业门类的技术知识之间存在的本质差异,而且与工业历史不符(路风、慕玲,2003:4;路风,2006:31;Lin and Chang, 2009:489;严鹏,2016:396;郭年顺, 2019a, 2019b)。

因此,本文试图回答一个未被解释的核心问题是:为什么在资本-劳动比率很低①的条件下民营企业却能够广泛和快速地进入到几乎所有的工业,尤其是资本和技术密集型工业中?只有理解这个问题,才能够真正理解民营企业创业和发展现象之谜。本文并不否定激励因素(制度、利润或政策)和禀赋因素(劳动力成本、自然资源)对民营企业发展的重要影响,但认为存在工业和企业层次上被忽略的、却更加关键的解释变量。本文提出不同于主流解释的核心命题:中国前三十年(计划经济时期)形成的工业体系(Industry System)塑造了民营企业独特的创业选择、发展路径和增长潜力。大量民营企业能够在创业初期就快速进入到技术和资本密集型工业,并创造出超常的增长绩效,关键原因是在改革开放前后中国已经存在一个门类齐全、独立完整的工业体系,这个工业体系以国有企业和科研院所为基本组织载体,承载了中国三十年工业化所积累的工业知识、人才资源和供需网络。这一中国内生的结构性力量从市场需求、技术能力和组织资源等方面塑造了民营企业进入市场的路径和结果。

① 根据世界银行公开数据(2010年不变价美元)显示,1978年中国人均GDP分别为世界平均水平的5%和日本的1.3%,1985年为8.2%和1.8%,1990年为10.2%和1.9%,2000年为21.7%和4.2%。

本文接下来将首先结合相关理论文献和宏观工业史事实,构建理解中国民营企业兴起的分析框架,从逻辑和经验上初步论证“工业体系塑造民营企业创业选择和发展路径”的可能性和合理性;继而重点以252家中国最大民营制造业企业的历史证据,来进一步验证工业体系与民营企业兴起之间的关系。

二、文献综述和分析框架基于组织理论、动态能力理论①和发展经济学中关于企业和工业成长的研究,本文的理论立场是明确的:现实工业中不存在利润导向下的企业自由进入(free entry)和要素(如技术、劳动力和资本)自由流动(perfect factor mobility)状态(Klepper and Simons, 2000;Lin and Chang, 2009: 490;斯蒂格利茨,2009:19;路风,2016:419),企业(家)能否成功进入某一工业主要取决于其能否发现有效的市场机会和掌握相应的生产性资源(Helfat and Lieberman, 2000)。本文认为,只有从工业和企业层次上解释需求和能力的来源问题,并具体理解市场激励、企业家精神和比较优势的实际内容,才有可能解释中国民营企业在创业选择、发展路径和增长潜力方面的异常现象。

① 动态能力理论泛指活跃在经济学、管理学、技术创新、企业理论和企业史等研究领域的理论流派,它们都视资源(resource)和能力(capability)为研究的基础和重点(路风,2006:38)。

(一) 解释需求和能力的来源对于任何实行市场经济的国家而言,市场激励和产权保护都不同程度地存在。企业家精神(entrepreneurship)往往代表了愿意冒险投入精力和资源在获利行动(如开发新产品、新工艺、新市场等)上的优秀品质(熊彼特,2009;德鲁克,2009)。其实只要允许自由交易,自然就会有一批冒险逐利的企业家出现,即使是在产权保护并不良好的条件下。但是这些新进入者是在资源、贸易行业,或是食品、纺织等劳动密集型行业,还是在机械、化工、电子等资本和技术密集型行业中逐利,却不是企业家精神直接决定的。因为创办企业固然与制度环境和企业家个人品质(如冒险精神、创造性或信念)有关,但更大程度上是一个组织问题(Lazonick, 2008;斯科特、戴维斯,2011:233;Haveman et al., 2012)。这不仅需要发现和获得合适的市场机会,还必须是以组织为载体,从内外部聚合各种人力和物力资源,最终建立起持续为市场提供有用产品的生产能力(Stinchcombe, 2000)。所以,要理解企业何以能够进入特定工业,就必须首先回答两个最为基本的问题:市场需求从哪里来?满足市场需求的能力从哪里来?

1.市场需求从哪里来?

企业面对的需求一般来源于特定的消费群体(即消费品需求)或工业企业(即资本品或中间投入品需求)。区别经济学模型中完备市场的假定,对于落后国家而言,市场并不是天然给定的(文一,2016:240)。绝大多数情况下市场是分布不均和长期缺失的(罗德里克, 2009:102;格利茨,2009),尤其是对于本土生产的资本品或中间投入品的需求。市场经济国家看似都遵循着相同的交易规则,但不同工业化程度的市场在规模经济和需求类型上存在本质差异。落后国家虽然拥有庞大的人口规模,但低端的市场购买力不会自动转化为对资本和技术含量较高产品的有效需求(严鹏,2016:397)。如果放任市场自我演化,那么落后和狭小的市场往往难以支撑对规模经济要求较高的工业的发展,而私人企业更没有激励去投资这类没有利润机会的市场(Murphy et al., 1989)。所以,后发展面临的主要障碍之一是缺少市场创造者(market creator)、以及由此带来的市场缺失或规模不足的问题(Nurkse,1952;文一,2016:233)。于是,历史上成功发展的落后国家都是直接或间接通过非市场手段创造一系列具有相互需求的工业部门,从而建立起支撑本土企业独立发展的上下游市场和产业链(Allen,2011:131)。总之,市场——尤其是技术和资本密集型工业市场——的构建是高成本和有意识的系统性过程,不会因为承认市场经济制度就自动衍生出来,也无法单靠任何少数企业快速完成。

2.能力从哪里来?

即使存在市场需求,能否把握和满足需求还取决于经济主体是否掌握相关资源和能力。企业(家)已有能力的类型和水平高低约束着潜在进入者的行业选择、进入方式,甚至最终绩效(Helfat and Lieberman, 2000:722;Klepper and Simons, 2000: 998;Delmar and Shane, 2006;Dencker et al., 2009)。往往越是具有相关行业经验(pre-entry experience)的企业(家),越更加可能成功识别和把握潜在的特定市场机会,并以足够的冒险精神和内外部资源条件去满足特定需求(Helfat and Lieberman, 2000:742;Dencker et al., 2009:517)。但是能力无法像商品一样通过市场交易来获得,而必须是组织内生和产品特定的,即在处理特定生产性资源的集体协作过程中累积产生,并主要以惯例和诀窍等缄默知识(tacit knowledge)的形式为组织成员所掌握,最后也只能够以组织为载体、通过干中学的方式实现再生产和升级(Nelson and Winter, 1982)。所以,成功的新创企业直接或间接受益于在位企业(incumbents)(Buenstorf, 2015)。因为创业所依赖的技能经验、供应链资源、获利机会、销售渠道等往往都是在已有企业内积累形成的,甚至企业家的远见、动机、信心也是组织产物(Stinchcombe, 1965;Freeman, 1986; Sorenson and Audia, 2000)。但是,落后国家的企业面临的最大挑战是:由于不会自动出现特定工业企业,所以市场长期无法为后进企业提供制造复杂产品和有效管理现代企业所必须的知识和资源。结果,大部分落后国家不得不长期依赖外国技术和产品。所以,除了创造不存在的市场需求,还需要有市场之外的主体(如国家)担负起培育工业企业和传播技能经验的重任。而绝大部分私人企业家往往在那之后才有机会和能力进入到复杂度较高的工业。

(二) 找回历史:民营企业兴起的结构性解释那么,为什么中国民营企业似乎在创业之初就能够“自由”地进入几乎所有工业领域,尤其是资本和技术密集型工业?基于上述逻辑框架,可以推导出以下可能性:(1)民营企业兴起时就已经存在来自不同工业门类的潜在需求;同时(2)民营企业本身具备或能够从外部获得生产、制造特定工业产品所必要的技术和设备。这种推测的合理性在于,工业市场和技术能力的形成都是高成本和系统性的累积过程,基础较差的民营企业群体不可能在短期内靠着企业家精神和市场激励自发创造出这些稀缺的资源。而直接利用外国资源超出当时绝大多数民营企业的能力范围。所以,民营企业“自由”进入各个工业所必要的资源条件只可能来源于中国已有的基础。于是,民营企业兴起的逻辑需要得到重新审视,影响民营企业创业选择和发展路径的关键变量应该形成于改革开放之前的历史,而不是当时或之后的历史。

1.被忽略的工业体系

新中国的历史常常被界定为两个对立的三十年,而民营企业则是后三十年对前三十年“拨乱反正”的结果。当然,没有人会否认计划经济的弊端和两个三十年之间的本质差异,但这种绝对的分割却掩盖了二者在工业和技术知识层次上的重大历史连续性:从建国初期到改革开放前后,中国在人均收入很低的情况下已经建立起来一个相当于中等收入国家水平的完整工业体系(杜海燕,1992:42;董志凯,1999:106;路风,2016:425),这个工业体系以国有企业和科研院所为基本组织载体,承载了中国三十年工业化所积累的工业知识、人才资源和供需网络,尤为关键的是这一体系在市场化改革过程中被艰难地保存和延续下来。

工业体系是指由足够多的互相具有供需关系的工业部门组成的经济系统(路风,2017)。新中国的工业化始于“一五”计划的“156项”工程,属于典型的大推进(big push)。后来经过三线建设(1966-1980年)、农村工业化①(1958-1978年)、“43”方案(1970-1975年)的扩张和更新,到1978年前后中国已经形成一个“工业门类完整”和“地理覆盖广泛”的独特工业体系。

① 60年代中期到80年代初期,原本被排除在工业体系之外的农村社队企业通过一些非正式渠道(亲戚、朋友、老乡、下乡知青、文革下放人员等)与城市工业部门建立起联系,并获得很多的二手(淘汰)设备、技术指导、工艺图纸、市场信息等资源。70年代的“农业机械化”政策和“工业支持农业”政策的出台,使得社队工业迅速进入到机械、冶金、煤炭、电力、化工、建材、造纸、纺织、服装等近现代工业领域。

首先,中国一开始就没有遵循先轻工业后重工业、先劳动密集型后资本(技术)密集型的工业化顺序,而是按照当时发达国家(主要是苏联)工业门类的基本结构,几乎同时建立起涵盖轻工、原材料、能源、机械、交通、化学、石油、电子、航空等领域的完整工业体系(董志凯,1999:106;路风,2016:425),以及与之相配套的科学研究和理工科教育系统。尤其是建立起冶金设备、采矿设备、发电设备、化工设备、金属切削机床等一大批能够自主提供机械设备的资本品(机器设备)工业企业。所以,当时的中国只存在落后的工业,却几乎不存在没有的工业。而国有企业和科研院所(统称为国有部门)构成了中国工业技术进步和扩散的组织载体。

其次,中国工业体系及工业资源并没有局限在原有发达区域,如东北和上海,而是在三线建设和农村工业化的演进过程中,进行了从东部向中西部、从省城向县城和从城市向农村的多次扩散(陈剑波,1999:35;张毅、张颂颂,2001:45;倪同正,2013)。中央政府曾经一度明确鼓励各省份“根据独立工业体系”的要求建立自己的工业基础,同时向各省市下放了一系列投资和工业管理的权力(蔡莹莹,2012);而大量地方政府也想法设法争取工业资源,发展“五小”工业和社队工业②(张毅、张颂颂,2001:45;潘维,2003:70)。所以,源于政治需要的工业扩散活动逐步导致中国形成了“大而全”、“小而全”的工业布局和工业结构。

② 1971年国务院召开全国机械化会议,要求各地建立县、社、队三级农机修造网,发展“五小”工业(小钢铁、小煤窑、小机械、小水泥、小化肥等统称)。1975年邓小平主持经济调整工作,提出“工业支持农业”的政策,并提出“工业区、工业城市要带动附近农村,发展小型工业……许多三线的工厂,也可以帮助附近社队企业”(张毅、张颂颂,2001:43-46)。

最终,根据世界银行经济考察团1980年对中国首次经济考察的结果,当时中国“已建成了近乎完整的现代工业体系,重点是制造资本设备。中国比大多数发展中国家生产的工业品种类多得多,对进口设备依赖程度低得多,几乎每一个重要工业部门都在全国的若干地区设置了重点工厂,并特别努力使制造业分布到落后地区和农村”(世界银行,1983:78-79)。

2.需求和能力的结构性来源

工业体系是中国工业化过程中多种因素(政治因素占主导)共同作用而形成的特殊宏观结构(macro structure)。这一结构一旦形成便具有相对独立性和稳定性,其所定义的制度规范和资源条件为微观行动者(micro agent)有意、甚至无意做出特定行为提供了可能性(Sewell, 1992)。但是,当主流理论理所当然地强调市场化改革和民营企业兴起之间的因果关系时,却完全忽略了工业体系这一结构性变量(structural variable)的关键作用。

实际上,工业体系的存在可以很好地解释民营企业快速进入到各个工业领域所必要的市场需求和“史前”能力(pre-history capability)的来源问题。需求和能力是在工业体系的演进过程中被同时和整体创造出来的。计划经济时期中国的确不存在市场经济和自由企业家,同时还饱受低效和短缺困扰,但各个工业部门的技术进步却从未停止过,最终工业体系的发展造就了围绕制造不同类型工业品(包括消费品和资本品)而发展起来的工业企业、研究机构、人才资源、供销网络和基础设施。市场化改革虽然彻底改变了产品价格的形成机制和企业运营的基本规则,但却在保留工业体系的基础上继承了前三十年工业化形成的技术、产品、组织和供需网络。1978年开启的“渐进式改革”意味着前三十年形成的工业体系被延续下来。民营企业正是在“旧”工业体系和“新”市场条件结合的背景下快速成长。所以,被忽略的工业体系构成了需求和能力来源的结构性解释(structural explanation):一方面相互具有需求的大量工业部门培育和支撑了多样化的工业市场,另一方面分布全国各地的国有(集体)企业和科研院所积累了有待市场化的工业技术和可被利用的组织资源。这也意味着市场化改革“释放”出来的各种有利因素——市场激励、产权保护、企业家精神、廉价劳动力、国外技术等——都无法绕过工业体系单独和直接影响民营企业的发展,而这些因素发挥作用的方式、程度和结果却不得不受到工业体系的塑造。

综合上述理论文献和中国宏观工业史的分析,本文提出:民营企业因为在市场化过程中主动和有效地利用了原工业体系提供的需求和能力条件,所以能够在创业初期就迅速和全面地进入各个工业领域,尤其是技术和资本密集型工业,从而创造出超常的增长绩效。

三、研究设计本文第二节已经从理论和历史角度初步论证了“工业体系塑造民营企业创业选择和发展路径”的可能性和合理性,第三节将利用微观制造业企业层面的历史证据来验证这一逻辑关系。由于工业体系最终体现为门类齐全和分布广泛的国有工业企业、科研院所及其组织人员,所以如果上述逻辑关系符合历史事实,那么民营企业进入各个工业所不可或缺的需求和能力条件就必然大量来源于已存在的组织——国有企业和科研院所。

(一) 研究方法、样本选择和数据来源本节将通过定性和定量结合的方法分析代表性民营制造业企业的发展历史,以获取支持本文分析框架和核心命题的证据。本文构建了涵盖252家中国最大民营制造业企业的数据库。样本企业是根据全国工商联合会发布的“2016年中国民营企业500强”名单①获得。按照以下两个标准完成样本企业选择:(1)根据国家统计局《国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)》,选择属于制造业门类(C13-C43)的企业;(2)选择建立时间在2001年(含)之前的制造业企业。之所以从民营企业500强中选择样本企业,是因为这些企业基本上是中国31个主要制造业行业中经过三、四十年市场竞争“自然”筛选留下来的领先企业(leading firm),无论在营收规模、技术水平还是发展轨迹方面都足以代表各个行业民营制造业企业发展的基本事实。而选择剔除2001年之后建立的企业,是因为本文主要是研究80和90年代中国第一波民营企业创业浪潮。而加入WTO构成中国民营企业发展的一个重要分水岭。实际上,中国代表性民营企业诞生的两个最为集中的时间段都在加入WTO之前,分别是1984年前后和1992年前后。最终,剔除信息不详的企业16家和2001年之后建立的企业11家①,确定了有效样本企业252家。

① 2016年中国民营企业500强企业名单,见中华全国工商业联合会官方网站http://www.acfic.org.cn/zzjg_327/nsjg/jjb/jjbsjgk/201801/t20180125_51040.html,2018年1月25日。

① 信息缺失的16家企业分别是:广西盛隆冶金、河北冠丰冶金、广东魅族、广东酷派、浙江法派、江苏新海石化、山东神池化工、中浪环保、福建捷联电子、山东金茂纺织、山西立恒钢铁、同益实业、杭州诺贝尔、宁夏宝丰集团、天津恒兴钢业、江苏国强镀锌实业。2001年之后建立的11家分别是:中国华信、云南力帆骏马、福建金纶高纤、山东海力化工、连云港兴鑫钢铁、浙江协和集团、湖北程力专用汽车、江苏天裕能源化工、邯郸正大制管、东方润安集团、山东亨圆铜业。其中这11家企业中前9家是2002-2005年之间建立的,最后2家是2010年建立的。

样本企业数据库包括以下内容:(1)企业基本信息,包括创立时间、地点、创立方式、所有制类型等;(2)企业高管和核心技术人员基本信息,包括职业经历、教育背景和亲朋关系等;(3)企业关键技术、产品和市场信息,包括技术和市场来源、产品最初形态和企业竞争对手;(4)发展过程中的关键事件,包括核心人物决策、市场变化等。样本企业数据库的信息来源包括以下两部分:(1)电子资源,主要以百度搜索的形式,从权威新闻网站、企业官网、各省工商联合会网站等获取;(2)纸质资源,主要通过企业家传记、企业发展纪实书籍、地方志和统计年鉴等获取。由于本文选取的252家企业基本属于各个行业中规模和技术水平靠前的“明星”企业,受到政府部门和主流媒体的关注度很高,所以能够从网络和出版物资源中找到有关企业发展史、尤其是企业创始团队和创业过程的详细信息。

由于不存在能够使用的现成数据资源,所以样本企业数据库是在借助网络搜索工具、图书出版资源和Excel工具的条件下,由作者纯手工处理完成。数据库的构建工作从2017年9月持续到2017年10月,历时近2个月。为了保证样本数据信息的真实性和代表性,作者对252家民营制造业企业的发展史信息逐个进行详细检索和挖掘。以详实度和可靠性为基本标准,作者遵循以下的检索顺序:企业网站、权威媒体资源、企业著作、人物传记、地方志和年鉴资料等。本文最大程度保证每个样本企业的信息来源渠道不少于三种,以便充分获得“三角形证据(triangulating evidence)”(Yin, 2010)。在完成基本的文本信息检索和收集工作之后,作者通过精简、编码、归类或量化等方式,在原始文本内容基础上形成一套由定性数据和定量数据构成的半结构化数据库(semi-structured database)。其中,作者对部分分类数据(categorical data)进行赋值量化,比如某企业创始人属于原国有企业员工则计为1,不属于则计为0。其余绝大部分数据类型是在归类和编码基础上形成的文本型数据(textual data),比如建立时间、技术来源、市场订单、关键决策等。

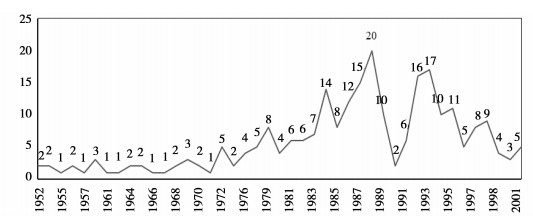

(二) 样本企业初步分析从建立时间的分布(见图 1)来看,1984年前后和1992年前后为民营企业创业最为集中的两个时期。这与民营经济发展整体趋势相一致。1984年国务院出台《关于一九八四年农村工作的通知》(中共中央(84)1号文件)和《关于开创社队企业新局面的报告》(中共中央(84)4号文件),这促成民营企业前身乡镇企业的大量涌现;而1992年邓小平南巡讲话和1995年国有企业“抓大放小”政策出台,这导致了体制内“下海”创业和中小国有企业民营化的浪潮。另外,还有部分企业(34家样本企业)是在1978年之前就已经建立。

|

图 1 样本企业建立时间的分布(单位:家) 数据来源:作者整理。 |

从工业门类的分布来看,几乎从任何时间段(1978以前、1979-1988年或1989-2001年)进行观察,民营企业都已经进入到中国绝大部分的工业行业中。以1988年为分界线,当时已经有117家样本企业进入到电气机械和器材制造业、有色金属冶炼和压延加工业、化学纤维制造业、汽车制造业、黑色金属冶炼和压延制造业等技术和资本密集型行业中,包括华为、TCL、瑞声科技、正泰电器、长城汽车、沙钢集团、福耀集团、宗申集团、舜宇光学、桐昆化纤、东明石化和玉皇石化等知名企业。而1988年距离改革开放才刚刚10年左右。这一观察也符合1987年林青松、伯德(1989:19)的调查结果:“乡镇企业已进入到中国所有的工业行业,在中国主要十四个行业中……乡镇企业几乎遍布于所有行业……乡镇企业在电子和各种耐用消费品,甚至某些复杂的工业部门中的重要性日益上升”。

四、研究结果:252家最大民营制造业企业的历史证据基于样本企业数据库,本文分析了252家中国最大民营制造业企业在市场、技术、组织、创始团队等方面的历史信息。分析结果有力地证明了民营制造业企业在创业选择、市场进入和发展壮大过程中大量依赖国有工业企业、科研院所提供的市场和能力。

(一) 组织起源:改制型企业和创业型企业在252家最大民营制造业企业中,65.1%(164家)的企业最初是从已经存在的集体(乡镇企业)或者国营企业改制而来,属于改制型企业,比如知名的红豆、宇通客车、联想、福耀、美的、沙钢、TCL等;有34.9%(88家)的企业是完全由企业家独立创建,属于创业型企业(entrepreneurial start-up),比如华为、比亚迪、三一重工等(见表 1和表 2)。其中,改制型企业意味着其继承了原有工业体系中集体或国营企业积累的组织资源。第一,集体乡镇企业构成民营企业的最大组织来源。乡镇企业依靠集体资金、行政资源和政府信用,从国有部门获得技术和市场资源,大大降低了个体进入工业的组织成本和风险。所以,大量民营企业不是白手起家,而是在重塑集体资源的基础上发展壮大。第二,部分改制型企业的历史起源可以追溯到70年代以前的社队企业或地方国营企业(见表 2)。最初这些工业企业的建立并非完全基于经济目的,采用何种技术和进入何种工业也不是企业家根据市场决定的,而是地方政府响应国家工业化战略而做出的政治选择,比如“五小”工业和“三线”企业。即便是那些主要由个体或家庭合伙组建的创业型企业,虽然较少继承已有的组织实体和基础设施,但其创始团队往往携带了从原国有部门获得的工业管理能力、技术知识和关系资源等(见表 3)。

| 表 1 252家民营制造业企业的组织、技术和创始团队信息 |

| 表 2 若干代表性民营企业的组织起源 |

| 表 3 若干代表性民营企业创始人的职业经历 |

核心团队成员及其职业经历(work experience)可以进一步反映民营企业与工业体系的关系。高达71.8%(181家)的企业核心成员(尤其是创始人)中存在原国有或集体企业关键岗位的人员,包括厂长、车间主任、经理、科长、技术主任、工程师、会计、供销员等(见表 1和表 3),比如比亚迪的王传福、三一重工的梁稳根、万安集团的陈利祥、研祥集团的陈志列、歌尔声学的姜滨等。这涵盖了绝大部分改制型企业和部分创业型企业。另外,24.2%(61家)的企业核心成员是从政府部门或事业单位辞职“下海”。这些企业家多半因为职位或专业原因掌握了特定的技术或市场信息,从而获得创业的资本。只有4%(10家)的企业核心团队是完全出身于贸易、运输、修理等非制造业行业。但就算是这4%的企业也是因为在从事非制造业过程中接触到了进入相关制造业的关键资源,并且依然需要从国有部门得到技术或市场支持。比如重庆宗申的左宗申最早是在维修摩托车过程中了解到嘉陵和建设等国有企业构建起来的摩托车产业链,江苏通鼎集团的沈小平在为浙江南方通信电缆厂运输和销售电缆过程中熟悉线缆制造技术。总体来看,核心团队尤其是创始人早期的职业经历和人脉资源对企业进入到哪个工业以及如何进入具有重大影响。面对同样的市场环境,越是有机会接触到原国家工业资源网络的企业,越是能够快速进入特定工业并成为领先者。

(三) 市场需求:工业体系中的大规模“商机”样本企业早期的订单可以反映民营企业最初面对的市场需求。本文无法获得所有样本企业的订单信息,但是表 4部分证明早期民营企业大量依赖国有企业和政府基础设施建设项目提供的市场,尤其是从事资本品和中间投入品生产的企业,基本都是起步于为国有企业配套生产。这种配套需求广泛存在于全国各地的各个工业领域。比如浙江三花集团的制冷配件市场远在陕西、上海和河南等地,浙江舜宇集团的光学配件市场包括天津和江西等地,安徽中鼎股份的密封件市场在河南和北京,河南龙成集团的铁钢保护渣产品销往东三省,而深圳华为的程控交换机产品则卖到各个省份的地方农村电话局。

| 表 4 若干代表性民营企业的早期订单来源 |

当然,开发市场的过程十分艰难。所以,业务员(或供销员)成为民营企业崛起过程中十分重要的群体。很多民营企业的创始人都是出身于业务员,比如三花集团的张道才、格兰仕的梁庆德、正泰的南存辉、德力西的胡成中、研祥集团的陈志列、人本集团的张童生等。当时业务员“跑业务”最普遍的方式是,带着样品和介绍册子分头(甚至是漫无目的地)奔赴全国各地的城市进行上门推销。首先是那些知名的一线工业城市,比如上海、北京、洛阳、沈阳、西安等,然后向二、三线城市渗透,一直到最基层的乡镇。每到一个城市,业务员们便通过各种渠道找到当地主要的国有工厂、供销社或科研院所推销产品,然后又经这些国有部门介绍再找到更加遥远和隐蔽的单位。比如研祥集团创始人陈志列早年开发西北地区的特种计算机市场时,靠着询问公交车售票员找到当地最大的研究所,然后打通了与研究所合作的各个企业单位和项目工程资源。所以,供销员盛行的江浙地区更是长期流传着所谓的“四千精神”,即“历尽千辛万苦、说尽千言万语、走遍千山万水、想尽千方百计”。

事实上,民营企业最初进入的是逐步市场化的、原本由国有部门之间相互需求构建起来的计划市场。一直到九十年代中期,这一市场持续呈现出“需求旺盛但供给短缺”的状态。一方面,完整工业体系造就了一个现成的、需求多样的全国性市场。当时国有部门完成了最为原始、艰难的市场培育和产品研制工作,大部分产品的具体形态、技术标准和需求内容都已经被定义清楚。另一方面,由于“短缺经济”的持续存在,信息灵通和渴望获利的民营企业几乎可以在所有的工业市场中发现“商机”。比如建筑部门需要钢铁、水泥和玻璃,百货商店和供销社需要各种生活用品,铁路部门需要蓄电池和内饰产品,汽车和农机部门需要各式金属配件,矿山和油田需要低压电器、钢管、钢绳,邮电部门需要电缆和通信设备,家电和机械部门需要电子、机械和橡胶配件,科研单位需要科学仪器和计算机等,石化、化纤、纺织等部门则需要大量中间投入品。所以,民营企业只管生产出产品,甚至并不需要保证质量,并千方百计与已经存在的国有企业、科研单位、百货商场、供销社等建立供应关系,就能够将产品卖到全国各地的客户手中。不过,不同地区的民营企业获得需求信息、销售渠道的方式和机会存在差异。有些地区的民营企业因为靠近城市工业而通过与国有企业配套或联营的方式获得市场,比如临近上海和杭州的苏南地区;而有些则需要依靠“供销员大军”走南闯北找到本地之外的市场,比如工业基础薄弱的浙南地区。

总之,开发市场的过程不仅是销售,还是发现新的市场需求、技术信息和合作机会的过程。民营企业正是在开发市场的过程中迅速摸清了原有工业体系的基本布局和供需状态,并确定了自身核心技术和拳头产品。可以说,民营企业几乎从未创造当时中国不存在的市场或产品,但是却利用低成本、高效率的生产组织方式和反应灵活的销售体系快速占领全国市场。

(四) 技术来源:“史前”能力基础和低成本知识扩散商品短缺的市场的确显示出大量的需求,但是能否生产出产品却是更大的考验。无论是改制型民营企业还是创业型民营企业,从国有企业或科研院所获得相关技术、人才和设备,往往是其进入特定工业领域或完成技术升级的主要方式。高达67.5%(170家)的样本企业在其发展关键时期从国有企业或研究所获得重要的技术支持(见表 1和表 5)。其中,59.5%(150家)请教或聘请过国有部门(退休)技术人员,25.8%(65家)参与了由国有部门直接提供的正式培训和学习,27%(68家)通过与国有部门联营或配套生产获得技术支持,11%(27家)获取过国有部门(二手)设备或生产图纸。往往技术和资本密度越高的工业,民营企业越需要从国营企业或科研院所获得关键技术和设备。即使是进入如纺织服装、酿酒等传统工业,民营企业也得到国有企业的支持,比如被称为“服装界富士康”的浙江申洲集团最早通过国营上海针织二十厂的技术、资金和设备支持进入到针织服装制造领域,湖北稻花香集团通过聘请四川五粮液酒厂工程师获得白酒研制技术。事实上,由于本文无法通过访谈或问卷的方式复原样本企业的全部历史,上述比例远低于真实状况。至少在利用国有企业技术资源和国有企业(二手)设备方面,真实的比例要远高于表 1的数据。

| 表 5 若干代表性民营企业的关键技术来源 |

上述从国有部门到民营部门的技术扩散活动不仅十分广泛,而且是低成本、甚至是免费的。这种现象的出现得益于几个条件:(1)以国有企业和科研院所为组织载体,持续三十年的工业化在全国范围内培育了一大批各个工业领域的管理专家、技术人才和产业工人;(2)建国后一直到上世纪九十年代,中国几乎长期不存在知识产权问题,技术援助、共享和合作还得到各级政府的鼓励,而技术模仿、甚至偷窃则成为当时不受法律和政策限制的普遍活动;(3)政府为支持非公有制经济发展,有意识地开辟了很多正式的技术扩散和指导渠道,比如推动国有企业和民营企业“横向联营”和“厂社挂靠”,鼓励民营企业参与科研院所的科技成果转化项目,启动提升农村尤其是乡镇企业技术水平的“星火计划”,要求地方科技协会定期进行技术咨询和推广服务等(国家科委星火计划办公室,1990)。

所以,消息灵通和机制灵活的民营企业总能通过正式和非正式的手段从国营部门低成本地获得技术来源。具体来说,民营企业善于利用亲朋关系和政府资源从城市各个单位搜寻技术人员和工业资源,通过“以物换物”、联营合作、低价购买(或租赁)、甚至获赠的形式从国有部门得到设备和技术① (表 5)。尤其是大量来自国有企业和科研院所的“星期天工程师”或退休人员出现在江苏、浙江和广东等地区的乡镇企业中。有些企业家们甚至人手一张“联络图”,记录着技术人员的联系方式、家庭住址、就职单位等。一旦遇到技术问题,就登门求教。根据广东科委1987年的调查显示,在广州约有8-10%的科技人员暗地里从事“星期天工程师”活动。而1988年,上海地区曾经有多达2万余人的“星晴天工程师”,甚至还出现了专门针对苏南、浙北和上海郊区的工程师协会。结果,在国家有意和无意的支持下,民营企业快速进入到各个工业领域,并与国有企业产生直接竞争关系,甚至挤跨了大量管理僵化和包袱沉重的老国有企业。

① 根据原农业部乡镇企业局副局长张毅介绍,上世纪70年代国营唐山钢铁厂曾在材料、技术和人员等方面为附近民营钢铁厂提供巨大支持,而民营企业则回报很多市场上很难买到的农副产品(田毅,2008)。

(五) 并购国有企业:能力继承和组织扩张以承包、租赁等形式并购国有企业是民营企业在发展壮大过程中获取技术、升级产品、扩大规模和占领市场的重要方式。根据表 1和表 6,有近一半(49%)的样本企业兼并过国有企业。当然,受限于统计手段,历史上的并购数据肯定要远远大于表 6显示的比例。尤其是1995年前后国有企业实行“抓大放小”政策,各级政府积极鼓励国有企业改制,在税收、人事和土地等问题上提供了大量支持政策。这导致一大批经营不善的国有企业通过改组、兼并、联合、租赁、承包经营和出售等形式实现了民营化。这是国家第一次主动引导国有技术、人才和设备等资源“成编制”地向民营部门整体转移。

| 表 6 若干代表性民营企业收购国有企业案例 |

当时陷入困境的国有企业虽然在财务指标上处于破产状态,但是拥有的诸如技术骨干、机器设备、营销网络、产品专利、品牌等有形和无形资产却被民营企业广泛利用。很多民营化的国有企业,在解决人事、管理和资金问题后迅速实现扭亏为盈。正如上海胜华集团的创始人张胜飞所说:“……作为民营企业的胜华电缆能在众多同行中脱颖而出,得益于参与了国有企业改制,选择了兼并收购同行这条道路……收购国有企业有几大比较优势,除了有现成设备,人才储备优势相当明显……我们了解这个行业,收购一个企业后,只要派四五个人过去,就可以让企业启动”①。

① 参见《上海胜华电缆集团董事长:电缆行业并购正当时》,凤凰网财经,http://finance.ifeng.com/news/corporate/20121031/7231587.shtml,2012年10月31日。

更关键的是,民营企业借助原国有企业的技术、组织和市场渠道,加速“嵌入”或融入到已有工业体系之中。完成收购的民营企业正好赶上了中国改革开放以来最长的一次经济高增长时期(2001-2008年)。结果,收购活动为民营企业从创业到扩张提供了不可或缺的条件。

五、结论与讨论 (一) 基本结论通过分析252家中国最大民营制造业企业微观层面的历史数据,本文反复观察到“新生”民营企业以各种正式或非正式的方式从国有部门(国有企业和科研院所)获得进入特定工业所需的能力和市场资源。上述关系几乎对于不同门类、不同地区和不同起源的民营企业都成立。这些系统性证据表明,看似自发成长起来的民营企业都无形中共同受到从计划经济传承下来的工业体系的影响,从而导致它们在创业选择、进入方式和发展路径等方面展现出独特性。这个在普通人眼中近乎隐形的工业基础(invisible industry base)塑造了市场激励的内容和企业家精神(才能)发挥作用的方式,决定了单个企业家或民营企业进入市场时所面对的需求类型和可以利用的资源条件,即中国民营企业(家)创业之初就天然地面对着来自不同类型工业市场的获利机会,尤其是有条件和激励进入到技术和资本密集型工业中冒险逐利。

(二) 讨论和贡献本文并不否认市场激励、产权制度、企业家精神等因素在民营企业兴起过程中发挥的积极作用。这些条件的结合很大可能会带来一定时期内企业家的涌现和经济的增长,却不必然导致本文所观察到的中国民营企业那样独特的产业结构和发展绩效。真正将中国与很多发展中国家区分开来的关键因素,是改革开放之处的中国从计划经济时代继承了一个相当于中等收入国家水平的完整工业体系。虽然这一工业基础很不完美,部分甚至很落后,但是民营企业不是在完全一穷二白的状态下自发成长起来的,其进入市场时所面对的“比较优势”基础已经是三十年工业化造就的现代工业体系。这是前三十年两代人“自力更生、艰苦奋斗”的创造性产物。所以,中国民营企业的发展“奇迹”不是仅凭自由市场和企业家创业就会自动出现的普遍现象,而是在市场条件下利用了已有工业体系提供的基础才得以出现的特殊现象。民营企业脱胎于以国有部门为主要载体的工业体系,其迅速的崛起不应该被认为是对于原有工业体系的替代,而更主要是在工业体系的基础上进行的扩张和升级。

总之,本文重新还原和理解中国民营企业创业发展史的基本历史事实,将民营企业的兴起置于中国特殊的工业历史和发展情境中。由于学术界长期缺失对于技术进步和企业能力的正确认识,同时忽略了工业和企业层面的经验研究(empirical research),所以“工业体系”这一重大学术概念和历史现象从未被真正提炼出来。本文从理论和事实层面找回“工业体系”,从而首次提出一种理解中国民营企业发展独特性的结构性解释。

(三) 政策启示当前中国正处在经济转型升级的关键时期,国家经济政策越来越强调创新、企业家精神和市场配置的作用,比如推行“双创”政策、扶持中小民营企业和构建现代产业体系等。但是,基于中国历史上最大规模企业创业创新现象的历史研究,本文论证了工业体系和创业创新之间的关系。本文认为,从来没有能够完全脱离已有工业基础的、抽象的新技术或新企业。所以,当前政策不能忽略企业家精神和市场激励发挥作用的工业基础,即世界上唯一独立完整的工业体系。特定国家政策如果能够发挥作用,那么应该是建立在充分认识和有效利用六十多年积累形成的工业体系的基础上,而不能抛开工业基础去空谈抽象的新旧动能转换、全要素生产率提升或高质量发展问题。

同时,如今的民营企业和国有企业已经在工业体系演变的过程中发展出独特的分工、协作和竞争关系,二者谁也离不开谁。所以,任何经济政策都应该首先摒弃两种所有制企业相互对立的意识形态,而应该从如何有利于整个中国工业体系发展的角度思考相关经济政策问题。上述政策选择既是对新中国工业历史的尊重,也是中国走向伟大复兴的基本保证之一。

(四) 研究不足本文存在以下几点不足之处,值得在未来的研究中加以改进。第一,由于篇幅限制,本文没有在概念内涵和外延上对“工业体系”这一核心解释变量展开充分的讨论。工业体系这一概念的理论化程度需要继续提升,其理论价值值得有志于研究中国发展问题的学者进一步挖掘。第二,实证研究的设计和论证部分有进一步改善的空间。一方面,样本选择、数据获取和处理手段稍显不足。由于无法进行全面的访谈调研工作,所以样本数据基本都是来源于二手资源,数据处理和加工方式略显原始。后期我们有意构建更具代表性的民营企业数据库,利用数学建模和定量分析方法来验证本文的基本命题。另一方面,如果能够在控制某些关键变量的情况下进一步加入合适的国际对比研究,那么本文的结论将会更具有说服力。

| [] |

彼得·德鲁克, 2009, 《创新与企业家的精神》, 北京: 机械工业出版社。 |

| [] |

蔡莹莹, 2012, "群众式工业化与浙江经济发展", 北京大学管理学院博士学位论文。 |

| [] |

曹一方, 2012, “陈志列:研祥特种兵”, 《商》, 第 40-48 页。 |

| [] |

陈剑波, 1999, “市场经济演进中乡镇企业的技术获得与技术选择”, 《经济研究》, 第 4 期, 第 34-44 页。DOI:10.3969/j.issn.1002-9605.1999.04.014 |

| [] |

陈洁、曹辉, 1994, “投身实业也风流——记新华电站控制工程有限公司总经理李培植事迹介绍”, 《华东科技》, 第 9 期, 第 9-10 页。 |

| [] |

陈锦华, 2005, 《国事忆述》, 北京: 中共党史出版社。 |

| [] |

丹尼·罗德里克, 2009, 《相同的经济学, 不同的政策处方》, 北京: 中信出版社。 |

| [] |

董志凯, 1999, “关于'156项'的确立”, 《中国经济史研究》, 第 4 期, 第 95-109 页。 |

| [] |

董志凯, 2004, 《新中国工业的奠基石》, 广州: 广东经济出版社。 |

| [] |

国家科委星火计划办公室, 1990, 《国家优秀星火项目集锦》, 天津: 天津科学技术出版社。 |

| [] |

郭为、刘宗华, 2003, “回顾与反思:乡镇企业的技术选择路径和比较优势”, 《农业经济问题》, 第 10 期, 第 30-35 页。DOI:10.3969/j.issn.1000-6389.2003.10.006 |

| [] |

郭年顺, 2019a, “把企业找回来:理解产业政策的微观基础”, 《公共行政评论》, 第 1 期, 第 72-88 页。 |

| [] |

郭年顺, 2019b, “打开企业'黑箱'的两条路径:契约-激励视角和能力-知识视角”, 《学海》, 第 4 期, 第 187-196 页。 |

| [] |

杜海燕, 1992, 《中国农村工业化研究》, 北京: 中国物价出版社。 |

| [] |

李晓鹏, 2012, 《这个国家会好吗:中国崛起的经济学分析》, 北京: 中国发展出版社。 |

| [] |

理查德·斯科特、杰拉尔德·戴维斯, 2011, 《组织理论:理性、自然与开放系统的视角》, 北京: 中国人民大学出版社。 |

| [] |

林青松、伯德, 1989, 《中国农村工业:结构、发展与改革》, 北京: 经济科学出版社。 |

| [] |

林毅夫、蔡昉、李周, 1999, “比较优势与发展战略——对'东亚奇迹'的再解释”, 《中国社会科学》, 第 5 期, 第 4-20 页。 |

| [] |

林毅夫、刘培林, 2001, “自生能力和国有企业改革”, 《经济研究》, 第 9 期, 第 60-70 页。 |

| [] |

路风、慕玲, 2003, “本土创新、能力发展和竞争优势——中国激光视盘播放机工业的发展及其对政府作用的政策含义”, 《管理世界》, 第 12 期, 第 57-82 页。 |

| [] |

路风, 2006, 《走向自主创新:寻求中国力量的源泉》, 桂林: 广西师范大学出版社。 |

| [] |

路风, 2016, 《光变:一个企业及其工业史》, 北京: 当代中国出版社。 |

| [] |

路风, 2017, "为什么工业体系对于经济增长至关重要?", 北京大学政府管理学院工作论文。 |

| [] |

倪同正, 2013, 《三线风云:中国三线建设文选》, 成都: 四川人民出版社。 |

| [] |

潘维, 2003, 《农民与市场:中国基层政权与乡镇企业》, 北京: 商务印书馆。 |

| [] |

史晋川, 2004, 《制度变迁与经济发展》, 杭州: 浙江大学出版社。 |

| [] |

世界银行, 1983, 《中国:社会主义经济的发展》, 北京: 中国财政经济出版社。 |

| [] |

田毅, 2008, “乡镇企业'异军突起'的前前后后——专访农业部乡镇企业局原副局长张毅”, 《休闲农业与美丽乡村》, 第 12 期, 第 23-26 页。 |

| [] |

王小鲁, 1999, “农村工业化对经济增长的贡献”, 《改革》, 第 5 期, 第 97-106 页。 |

| [] |

文一, 2016, 《伟大的中国工业革命:发展政治经济学一般原理批判纲要》, 北京: 清华大学出版社。 |

| [] |

吴敬琏、马国川, 2013, 《重启改革议程:中国经济改革二十讲》, 上海: 上海三联书店。 |

| [] |

徐有威、陈熙, 2015, “三线建设对中国工业经济及城市化的影响”, 《当代中国史研究》, 第 5 期, 第 81-92 页。 |

| [] |

严鹏, 2015, 《战略性工业化的曲折展开:中国机械工业的演化》, 上海: 上海人民出版社。 |

| [] |

姚志坚、姚婕, 2003, “赶超型国家的成长型技术跨越——浙大中控的技术跨越案例研究”, 《科学学研究》, 第 s1 期, 第 120-127 页。 |

| [] |

约瑟夫·斯蒂格利茨, 2009, 《发展与发展政策》, 北京: 中国金融出版社。 |

| [] |

约瑟夫·熊彼特, 2009, 《经济发展理论》, 北京: 中国社会科学出版社。 |

| [] |

张军, 2000, “资本形成、工业化与经济增长:中国的转轨特征”, 《中国的转轨特征.经济研究》, 第 6 期, 第 3-13 页。 |

| [] |

张军, 2005, “中国经济发展:为增长而竞争”, 《世界经济文汇》, 第 4 期, 第 101-105 页。DOI:10.3969/j.issn.0488-6364.2005.04.017 |

| [] |

张军, 2013, “'比较优势说'的拓展与局限——读林毅夫新著<新结构经济学>”, 《经济学(季刊)》, 第 3 期, 第 1087-1094 页。 |

| [] |

张维迎、盛斌, 2004, 《企业家:经济增长的国王》, 上海: 上海人民出版社。 |

| [] |

张毅、张颂颂, 2001, 《中国乡镇企业简史》, 北京: 中国农业出版。 |

| [] |

Allen R. C., 2011, Global Economic History:a very Short Introduction, Oxford: Oxford University Press.

|

| [] |

Buenstorf G., 2015, "Schumpeterian Incumbents and Industry Evolution". Journal of Evolutionary Economics, 26(4), 1–14.

|

| [] |

Delmar F., Shane S., 2006, "Does Experience Matter? The Effect of Founding Team Experience on the Survival and Sales of Newly Founded Ventures". Strategic Organization, 4(3), 215–247.

DOI:10.1177/1476127006066596 |

| [] |

Dencker J C, Gruber M, Shah S K., 2009, "Pre-Entry Knowledge, Learning, and the Survival of New Firms". Organization Science, 20(3), 516–537.

DOI:10.1287/orsc.1080.0387 |

| [] |

Dosi G., Nelson R. R, Winter S. G., 2002, The Nature and Dynamics of Organizational Capabilities, Oxford: Oxford University Press.

|

| [] |

Freeman, J., 1986, "Entrepreneurs as Organizational Products: Semiconductor Firms and Venture Capital Firms", in Advances in the Study of Entrepreneurship, Innovation, and Economic Growth. A Research Annual. Entrepreneurship and Innovation: the Impact of Venture Capital on the Development of New Enterprise(Vol.1).Greenwich: JAI Press, 33-52.

|

| [] |

Haveman H. A., Habinek J., Goodman L. A., 2012, "How Entrepreneurship Evolves:The Founders of New Magazines in America, 1741-1860". Administrative Science Quarterly, 57(4), 585–624.

DOI:10.1177/0001839212467168 |

| [] |

Helfat C. E., Lieberman M. B., 2002, "The Birth of Capabilities:Market Entry and the Importance of Pre-History". Industrial & Corporate Change, 11(4), 725–760.

|

| [] |

Huang Y., 2008, Capitalism with Chinese Characteristics:Entrepreneurship and the State, Cambrigde: Cambridge University Press.

|

| [] |

Joffe M., 2011, "The Root Cause of Economic Growth under Capitalism". Cambridge Journal of Economics, 35(5), 873–896.

DOI:10.1093/cje/beq054 |

| [] |

Jiang, H., 2013, Essays on the Rise of Chinese Synthetic Dye Industry, 1978-2008, Ph.D. Dissertation, University of New South Wales.

|

| [] |

Klepper S, Simons K L., 2015, "Dominance by Birthright:Entry of Prior Radio Producers and Competitive Ramifications in the U.S. Television Receiver Industry". Strategic Management Journal, 21(10-11), 997–1016.

|

| [] |

Lazonick W., 2011, Entrepreneurship and the Developmental State. Published by Palgrave Macmillan Press.

|

| [] |

Lin J., Chang H. J., 2009, "Should Industrial Policy in Developing Countries Conform to Comparative Advantage or Defy it? A Debate Between Justin Lin and Ha-Joon Chang". Development Policy Review, 27(5), 483–502.

DOI:10.1111/j.1467-7679.2009.00456.x |

| [] |

Murphy K.M., Shleifer A., Vishny R., 1989, "Income Distribution, Market Size, and Industrialization". Quarterly Journal of Economics, 4(3), 537–564.

|

| [] |

Nurkse R., 1952, "Some International Aspects of the Problem of Economic Development". American Economic Review, 42(2), 571–583.

|

| [] |

Sorenson O., Audia P.G., 2000, "The Social Structure of Entrepreneurial Activity:Geographic Concentration of Footwear Production in the United States, 1940-1989". American Journal of Sociology, 106(2), 424–462.

DOI:10.1086/316962 |

| [] |

Sewell W.H., 1992, "A Theory of Structure:Duality, Agency, and Transformation". American Journal of Sociology, 98(1), 1–29.

|

| [] |

Stinchcombe A L., 2000, "Social Structure and Organizations". Advances in Strategic Management, 17(17), 229–259.

|

| [] |

Teece D.J., Pisano G., Shuen A., 1997, "Dynamic Capabilities and Strategic Management". Strategic Management Journal, 18(7), 509–533.

DOI:10.1002/(SICI)1097-0266(199708)18:7<509::AID-SMJ882>3.0.CO;2-Z |

| [] |

Yin R.K., 2010, "Case Study Research Design and Methods". Journal of Advanced Nursing, 44(1), 108–108.

|