互联网的普及为企业的竞争环境带来了翻天覆地的变化。在传统的竞争环境中,一种受到市场欢迎的产品或技术可以在较长的时间内为企业带来竞争优势;然而,在基于互联网的竞争环境中,产品迭代更新的速度大大提升,依靠一种产品维持长期竞争优势的难度越来越大(吴瑶等, 2017; 周翔等, 2018)。互联网的崛起是时代发展的趋势,所以,如何在互联网所带来的快速变化环境中,尽可能地维持竞争优势?这成为了当前大多数中国企业无法回避的难题(卢安文等, 2017; 肖静华等, 2014)。

资源基础观(RBV)是解释企业竞争优势源泉的重要理论,该理论认为,企业之所以能够获得竞争优势并且获取超额利润,是因为拥有其他企业所不具备的异质性资源(Barney, 1991),对这些异质性资源的有效利用则形成了企业的竞争优势(Prahalad and Hamel, 1990)。静态的异质性资源较好地解释了相对稳定环境下的竞争优势构建问题,却很难有效地剖析快速变化环境下的竞争优势。基于这一不足,陆亚东、孙金云(2013)提出了复合基础观。与资源基础观仅强调组织内部资源的异质性不同,复合基础观关注企业如何利用内外的资源和自身的能力来建构动态竞争优势的过程。复合基础观的提出反映了企业竞争优势研究关注点的迁移:从关注异质性资源和能力的创造,转化为关注已有的资源和能力的独创性整合。因为整合比创新更能够实现快速的市场响应以及规模和范围经济性(陆亚东、孙金云, 2013)。也就是说,资源基础观更偏重于对“异质性”资源的创造,而复合基础观则强调对已经存在的资源的有效整合。出现这种转向的根本原因有两点:第一,技术进步导致生产力极大提升,产能过剩的情况普遍存在于各行各业;第二,互联网的发展带来了信息交互的极大便利,过剩的产能纷纷涌向互联网所开辟的营销渠道。在产能过剩、市场信息充裕的今天,稀缺的异质性资源越来越少,通用性的资源越来越多,隐性知识也随着信息技术的发展变得越来越难以保密(李海舰等, 2014)。在此条件下,完全通过异质性资源的创新来实现竞争优势的难度不断增大,优势持续的时间也越来越短。相比之下,通过大数据分析消费需求,并根据分析结果对过剩产能进行模块化改造和动态整合以提供个性化的体验,成为一种风险更小、效率是高的能力(周翔等, 2014)。综上所述,资源基础观适用于产能相对落后的稀缺经济范式下企业竞争力的分析,强调通过创新来实现竞争优势(Higgins, 1995; Kandampully, 2002; Tucker, 2001);而复合基础观则适用于信息系统和产能都高度发展的丰饶经济范式下企业竞争力的分析,更强调通过整合来实现竞争优势(陆亚东、孙金云, 2013)。然而,复合基础观虽然提出在信息和产能都高度发展的情况下,可以通过资源整合来应对环境快速变化的思想,却并未对这一思想的落地提供具体的实现路径和机制。

动态能力作为一种灵活运用手头上的资源以应对环境变化的能力,对于理解复合基础观中通过整合来获取竞争优势的机制具有较好的理论启示(Li and Liu, 2014; Teece et al., 1997)。目前,学术界主要从产品架构(Product Architecture)和操作常规(Routine)2种视角来分析动态能力对快速变化环境下企业竞争优势的影响(肖静华等, 2014)。首先,在产品架构视角下。相关学者认为产品架构能够为资源的流动和整合提供渠道和框架,从而帮助企业更加高效地根据市场需求调整自身的产品,是企业应对环境变化的桥梁,也是构成动态能力的重要因素(朱瑞博等, 2011)。其次,在操作常规视角下。有学者将动态能力理解为一系列获取、整合和再配置资源的具体流程,企业可以通过学习,改变这些流程以应对变化,甚至创造变化(Eisenhardt and Martin, 2000; Zollo and Winter, 2002; 李彬等, 2013)。

综上所述,现有研究普遍认为异质性资源是企业竞争优势的源泉。但是在快速变化的环境中,静态的异质性资源所能带来的竞争优势非常有限。复合基础观提出对静态资源进行创造性整合从而构建动态竞争优势的思想,为快速变化环境下的竞争优势建构开启了新的方向,但是该理论却并未为解决这一问题提供具体的分析框架。另一方面,动态能力作为一种创造性利用资源以应对环境变化的工具,分别从产品架构和操作常规的视角,对快速变化环境下的竞争优势建构过程中的资源整合框架和资源整合机制进行了讨论,两者都仅仅反映了动态能力的某一侧面,未能为快速变化情境下的核心能力构建提出一个系统性的综合分析框架,难以为该研究问题的解决提供全面的理论解释。根据现有研究的启示,本文将以复合基础观的思想为引,以动态能力为具体的机制,探索快速变化环境下的竞争优势建构的理论框架。

二、文献回顾与分析框架 (一) 动态能力与快速变化环境下的竞争优势构建动态能力是企业根据环境变化调整自身以不断维持核心竞争优势的一种机制(Barney et al., 2011; Eisenhardt and Martin, 2000)。动态能力理论建基于资源基础理论之上,都是以探讨企业如何通过资源来获取竞争优势为目标,但是着眼的视角有所不同(Eisenhardt and Martin, 2000)。首先,资源基础理论更为关注相对稳定环境下,异质性资源如何构建特定的竞争优势(Newbert, 2008),但是很少考虑动荡环境下静态的资源如何与动态的环境相适应的问题。随着企业所处环境的动荡性不断提升(Davis et al., 2009),静态的资源就只能通过转化为动态能力以求在变化的环境中创造可持续的竞争优势(Helfat and Martin, 2015)。动态能力能够有效地帮助企业在不确定的环境占据信息优势,进而帮助决策者创造性地利用既有资源维持竞争优势,最终实现攫取持续的超额利润的目标(Liao, 2009; O'Reilly and Tushman, 2008; Teece, 2007)。所以,动态能力是资源与动态竞争优势的中介变量。

动态能力的价值无容置疑,但是学术界对于其形成的机理尚未形成一致的意见(Barreto, 2010; Wang and Ahmed, 2007)。具体而言,相关学者认为动态能力概念模糊的主要原因是现有研究缺乏对动态能力微观基础的深入挖掘(Teece, 2007),尤其是从静态的资源到动态能力的黑箱,仍有很大的探索空间。Miles and Snow(1994)提出动态匹配(fit)方法,可以有效地用于解析一个构念从静态过渡到动态的微观过程。进一步地,现有研究虽然分别从产品架构和操作常规的角度探讨了静态资源与动态能力之间的关系,但是具体的作用机制仍有待进一步厘清(李彬等, 2013; 朱瑞博等, 2011)。因此,下文将针对产品架构和操作常规的相关研究进展进行评述。

(二) 产品架构与动态能力市场需求是企业环境的关键构成因素(Eggers, 2012),根据市场需求动态调整产品的功能和特性是动态能力的具体体现。产品架构正好为描述企业整合资源以应对市场需求的过程提供了极佳的分析框架(朱瑞博等, 2011)。

Clark(1985)最早提出产品架构的概念,以描述生产性组织整合资源以满足消费需求的内在机理。此前的理论通常认为,要素市场中的资源都是原始的,难以随意组合的。而产品架构理论则认为,随着某个产业的发展,原始的资源会逐渐演化成一套标准化的产品系统界面和具有半成品特征的模块(Module)(Sanchez and Joseph, 1996; Schilling, 2000; 周翔等, 2014)。在新兴产业中,产品的生产专注于产品架构和模块的创新;而在成熟的产业中,产品的生产则强调利用成熟的产品架构进行模块的整合。其中,内部资源是构成产品架构和最终产品的基础,而有效的外部资源则是在内部资源不足的情况下,可以作为替代品整合到产品架构中形成最终产品的那些外部资源(Henderson, 1990)。随着外部资源模块化程度和产品架构兼容性的提升,可以作为替代品的外部资源会越来越充裕(Sanchez and Joseph, 1996; Schilling, 2000)。

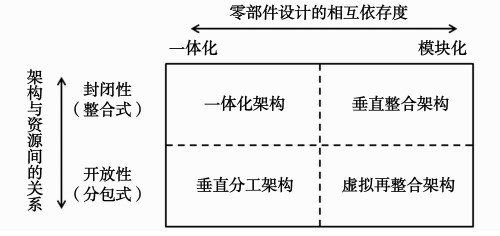

资源模块化的提出,较好地解释了企业有效地利用外部资源的途径,即通过资源的标准化,使其在内部资源不足的情况下可以迅速地从外部获得补给(Darnall and Edwards, 2006),从而保证了企业对市场需求的快速反应能力。朱瑞博等(2011)根据资源的模块化程度(标准化)和架构开放程度(兼容性),将产品架构划分为四个类型(见图 1)。四种架构的基本特征如下:

|

图 1 产品架构的分类 资料来源:根据文献整理。 |

1.一体化架构是指企业将产品的整个设计生产过程全部整合起来,即系统公司。系统公司必须完成产品系统中每一个关键组件的设计和制造,并且产品和零部件之间的界面不采用标准化设计,因此,零部件需经过繁复的调整才能发挥整体性能(藤本隆宏, 2007)。本文认为,在环境快速变化、高度分工的当今社会,大型的一体化整合企业几乎不可能适应市场的需求,因此一体化的产品架构只能存在于一些开发单一产品的创新型灵活小团队当中。一体化架构是组织演化的起点。

2.垂直整合架构是指产品的不同零部件或生产工序逐步分工,零部件逐渐形成相互独立的模块,只需通过事先确定的界面进行对接,不需再行磨合即可发挥整体功能。在这个过程中,零部件资源呈现模块化特征,但是所有部件模块和最终产品的设计、生产仍由同一家企业完成。

3.垂直分工架构的产品设计也呈现出典型的模块化特征。但与垂直整合架构不同,垂直分工架构是指主导企业主要进行产品架构的设计,对界面规则和标准进行定义;而子系统、模块部件或生产工序外包出去,由其他企业来完成;模块完成后,又汇总到主导企业进行集成并销售。

4.虚拟再整合架构是指模块化分工深化到一定程度,构成产品的各模块都存在着大量的,具有独自设计或生产能力的供应商,各模块之间也可以通过非常成熟的通用设计规则进行彼此搭配,不存在不确定的相互依赖关系。本文认为,虚拟再整合的主导厂商要对各自具有核心知识的大量模块甚至设计规则进行整合,必须通过占有强大而且垄断的互补性资产才能实现(Jacobides et al., 2006; Teece, 1986; Teece, 2006)。例如,腾讯之所以能够整合大量的虚拟产品开发者,主要是因为它垄断了这些产品接触用户的流量入口。所以即使它对这些产品的技术一无所知,仍然可以从产品中获得分成收益。虚拟再整合是组织演化的极致形式。四个类型的属性特征如表 1所示。

| 表 1 四种类型的产品架构的属性特征(资料来源:作者整理) |

常规(Routine)是组织为应对特定情境而采取的特定反应机制(Nelson and Winter, 1982)。而操作常规(Operational Routine)则是指,为了完成企业中既定的各种生产和职能活动而形成的重复性、流程化的操作方法和模式(Winter, 2003; 李彬等, 2013)。操作常规是商业组织响应环境需求最直接的手段,在环境发生变化时,企业能否快速地做出操作常规的调整决定了企业的竞争力和绩效(Zollo and Winter, 2002)。根据以上定义,本文认为,产品架构作为反映资源状态的变量,也可以在一定程度上反映组织所处的环境状态。而特定产品架构与特定操作常规的动态匹配,则可以实现对环境变化的有效应对,即形成动态能力。要研究特定产品架构与特定操作常规的动态匹配问题,就必须对操作常规进行适当的归类。本文主要参考Oliver and Holzinger(2008)的分析框架。

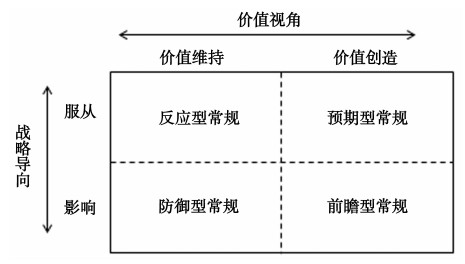

首先,他们提出“价值视角”和“战略导向”两个对操作常规进行分类的维度(Oliver and Holzinger, 2008)(参见图 2)。其中,第一个维度中的价值是指企业通过自身的经营活动所创造的经济租,价值维度可以用于体现产品架构面向消费者的策略。价值创造是企业对自身资产或能力的革新或者重构,也就是开拓新的消费需求;而价值维持则是指对作为企业租金基础的资产或者能力进行维护(Oliver and Holzinger, 2008),即维持原有的消费需求。第二个维度“战略导向”则可以用来体现作为产品架构的企业与资源环境之间的关系,根据具体情境可以形成的关系有两类:(1)影响(Influence)。即利用内部的能力积极地干预资源环境,以促使其定向地发展,以期满足优化自身产品的目的;(2)服从(Compliance)。即顺从资源环境的发展与演化,最大限度地借助已有的外部力量来优化自身的产品。

|

图 2 操作常规的分类 资料来源:根据文献整理。 |

其次,根据这两个维度的差异,再将操作常规分成四种类型:反应型常规、预期型常规、防御型常规、前瞻型常规。其中,反应型常规在资源端和消费端都采取被动的策略,讲求通过快速的反应能力去应对市场的变化,适用于中间产品和消费市场都完全成熟的情境;预期型常规则强调对消费需求的前瞻式影响,但是在资源端服从已有资源的状态,适用于消费需求未成形,而中间产品市场成熟的情境;防御型常规关注对现有战略资源和市场地位的保护,但容易因为错失新的机会而失去可持续竞争优势;前瞻型常规强调通过战略和利益的重新定义来获取中长期的竞争优势。

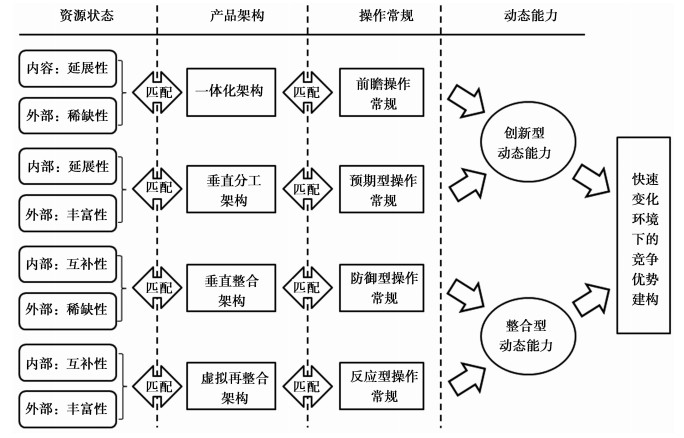

(四) 研究框架匹配方法可以从多种情境要素、多种战略模式下,通过系统的分析寻找合适的组合,以实现绩效的最优化(Toulan et al., 2006)。从这个观点出发,本文认为,企业根据不同的产品架构选择与之相匹配的操作常规就是动态能力的一种重要体现。回顾本文的几个主要构念:企业资源、产品架构、操作常规,在发展和演化的过程中,都已经形成了众多的维度,动态匹配的必要条件已经形成。同时,还有实证研究证实,操作常规与动态能力之间存在着动态匹配的关系(李彬等, 2013)。不过,两者之间因果关系以及具体的机理仍存在一定的模糊性,有待进一步挖掘。本文将顺着相关学者的研究思路,将操作常规视为动态能力的前因变量来讨论(Peteraf et al., 2013; Zahra et al., 2006)。在此基础上,将“企业资源”和“产品架构”的不同维度也一并加入到匹配的序列中,从而建构出更为完整的动态能力的微观基础,本文的研究框架如下(见图 3)。

|

图 3 本文研究框架 |

本研究聚焦于回答在快速变化的环境中,企业如何构建竞争优势的问题,试图于真实的情境中探索变量之间的相互作用机制,适合采用案例研究作为研究方法(Eisenhardt, 1989; Yin, 2014)。

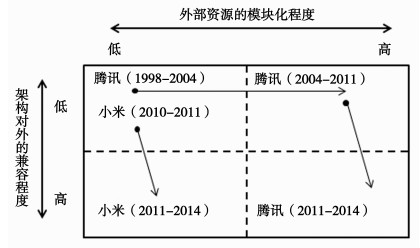

(一) 案例选择根据本文研究的目的:快速变化的环境下的企业竞争优势建构机制探索。本文选取了两个案例企业,第一个是“腾讯科技有限公司”(以下称“腾讯”),第二个是“小米科技有限公司”(以下称“小米”)。遵循聚焦的原则(Eisenhardt, 1989),本文理论上应该选择四个案例分别对应四种不同的产品架构维度来进行研究。然而在整理数据期间,本文发现腾讯从成立至今曾经历过从“一体化架构”到“垂直整合架构”再到“虚拟再整合架构”的发展历程;而小米则是从“一体化架构”发展到“垂直分工架构”(见图 4和表 2)。因此,两家企业的不同时期已经囊括了本文所要探讨的四种产品架构类型。由于本文不是要针对同一企业不同时期进行的纵向的对比案例研究,而只是对不同的产品架构与其相应的资源属性和操作常规间的匹配进行描述。所以,以两个企业的不同发展时期来对应四个产品架构类型具有一定的合理性。最后,本文所选取的两个企业都是从零开始成长起来的纯民营企业,这保证了它们在创业阶段的资源状态具有普适性。

|

图 4 不同产品架构下的案例选择 |

| 表 2 不同产品架构下的案例说明 |

Yin(2014)认为,数据来源的多样性以及数据间的相互印证是案例研究信度和效度的重要保障。为了提高本研究的客观性,本文主要从以下4个途径搜集相关数据:(1)二手数据。由于腾讯和小米都是当下十分引人注目的企业,相关的分析和报道相当丰富,因此,二手数据是本文重要的数据来源之一。本文所搜集的二手数据主要来自以下渠道:①企业网站中的公开信息;②正式出版的相关书籍;③期刊数据库中的相关文献;④报纸、网络中相关的报道、评论、分析;⑤管理者的公开演讲;⑥科技论坛中的问答、讨论。(2)档案文件。主要包括企业内部的公开培训材料、内部刊物和对外宣传手册等。(3)半结构化访谈。半结构化访谈是本文另一重要的数据来源,主要用于补充理论文献和二手数据所无法解决的问题。在访谈过程中预设一些基本的方向性问题,然后根据受访者的回答不断进行修正,以求探索其内心的真正想法。(4)开放式提问。由于本文所选择的案例企业都是IT企业,这种企业的员工会时常参与一些科技论坛(如“互联网分析沙龙”)和问答社区(如“知乎”)的活动,并乐于回答各种问题。因此,本文的部分案例信息也是通过在这些社区中提问获得。

(三) 数据编码与分析本文主要采用归纳法对案例数据进行整理分析(Eisenhardt, 1989; Glaser and Strauss, 2009; Yin, 2014)。我们首先将产品架构分为四种类型,然后采用统一的编码原则对不同产品架构所对应的资源状况、操作常规和动态能力进行提炼以及编码分析,旨在从大量的定性资料中提炼出构念间的匹配关系,从而建构并验证理论。本研究的整个研究过程忠于数据,并利用图表来促进分析(Miles and Huberman, 1994)。通过数据收集、分析和概念化过程的不断重复,直至达到理论饱和点。为了尽量保证客观数据对关键构念的清晰和明确的测量,最大限度降低由于作者主观认识所产生的偏差,本文在分析过程中采用的绝大多数关键构念都具有成熟的理论基础,来源于顶级的期刊论文。

| 表 3 内部资源的案例发现编码举例 |

在高速变化的市场环境中,只有合理地调节内外资源的使用,才能够实现竞争优势的构建。本文通过案例研究,发现了内外资源状态与产品架构之间的特定匹配关系。

1.内部资源的不同类型和特征

内部资源是企业的产品架构赖以形成的基础(Henderson and Clark, 1990),通过案例发现,企业的内部资源涌现出两种基本的属性:延展性(Extensibility)和互补性(Complementarity)。①延展性是指资源可以围绕着某种属性不断深入发展的潜力。最具代表性的“延展性”内部资源就是专用性的知识。所谓“专用性”特指专门为支持某一特定的团队生产而进行的持久性投资, 并且一旦形成, 再改作他用,其价值将大跌。这种知识对于组织的异质性竞争优势的打造,具有重大的意义,并且可以在既有的基础上定向地深入拓展(杨瑞龙、杨其静, 2001)。因此,本文用延展性资源来形容那些能够为组织带来异质性竞争优势的,定向发展的,但难以与外部资源兼容的特殊资源。②互补性则是指资源可以与其它资源组合以创造价值的潜力。在互补性的资源中,比较具有代表性的是社会资本。例如,腾讯通过QQ笼络了大量用户资源,从而获取了巨量的社会资本,通过这些社会资本,它可以为其它产品提高曝光率,也可以提供客户需求趋势的相关信息,以帮助开发者优化产品。但是这种资源本身并不容易优化升级,因为一旦优化升级就必须全面考虑所有利益相关者的需求,否则就会失去其互补性所带来的好处。当前,学术界对互补性资源的定义为:可以帮助企业吸收外部资源以应对环境变化,并借此获取创新租金的资源(Teece, 1986)。综上所述,本文提出:

命题1:根据属性特征的不同,企业的内部资源可以分为延展性和互补性两个维度。

延展性与互补性的属性特征如表 4。

| 表 4 内部资源延展性与互补性的属性特征归纳 |

2.外部资源的状态和特征

外部资源是指企业在内部资源不足时能够整合到自身产品架构中的替代性资源(Henderson and Clark, 1990)。通过案例分析,本文识别出外部资源的两个维度:稀缺性(Scarcity)和丰富性(Fertility)。在主流的经济学体系中,稀缺性是对于资源的一种基本假设。诚然,从整个地球的角度来看,资源总是稀缺的。但是如果将分析单位缩小为一个企业,随着模块化的深入,以及企业产品架构的兼容性提升,它所面对的外部资源就不一定是稀缺的了。至少在某些信息产品市场上,丰饶已经取代了稀缺,成为经济体系的基础,比如说,现在任何人只要能够上网,就可以在腾讯视频网上免费享受看不完的视频资源。同时,稀缺性也并没有完全消失,比如腾讯目前虽然待遇不错,也具有很好的激励机制,但是一些具有特定要求的技术岗位还是缺乏人手,也就是说,专用性的人力资本总是相对稀缺的。综上所述,本文提出命题2:

命题2:企业外部资源状态可以根据其模块化程度和企业内部产品架构界面兼容性的不同,分为稀缺性和丰富性两个维度。外部资源模块化程度和内部产品架构界面兼容性越高,则外部资源状态体现为丰富性;反之,则外部资源状态体现为稀缺性。

| 表 5 外部资源的案例发现编码举例 |

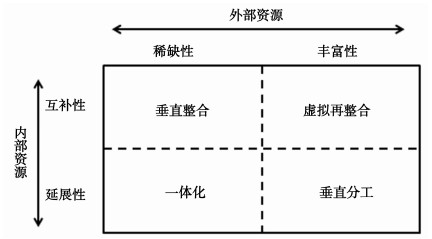

3.内外资源与产品架构的匹配

结合前两个命题,本文对产品架构和企业内外资源的特征之间的关系进行了探索。并得到以下四个分命题,关系如图 5所示。

|

图 5 内外资源属性与产品架构的匹配关系 |

(1) 一体化产品架构形成过程中的内外资源状态。一体化产品架构通常存在于小型的创业团队中,这种团队具有很强的成长性,其内部资源呈现延展性。但是由于标准化程度低以及合法性的缺乏,往往难以获得外部的资源支持(Human and Provan, 2000)。例如,1998年—2004年间腾讯公司的主要产品是QQ软件,当时处于IT行业发展的初期,开发软件所需的代码模块化程度不高,上岗后马上能够高效工作的员工也不容易找到,可以说资源的模块化程度较低,因此,企业也较少从外部获取资源,开放程度较低,整体来看处于典型的一体化架构之下。一体化架构灵活而专注的特征有利于组织通过创新来应对内外资源不足的状态。据此本文提出:

| 表 6 产品架构与操作常规动态匹配的案例发现编码举例 |

命题3a:当外部资源呈现稀缺性而内部资源呈现延展性时,企业应该选择一体化的产品架构。

(2) 垂直整合产品架构形成过程中的内外资源状态。处于垂直整合架构的企业通常具有一项互补性很强的资源,这项资源已经成长到相对稳定的阶段。例如,腾讯公司的QQ软件逐步在技术和市场上取得了一定的成就,而在2004年上市后,逐渐开始形成了围绕QQ这个流量入口平台而打造的产品的群落,也正是在这个过程中,腾讯渐渐地发展成今天包罗万象的架构。在这个期间,由于产品的多样化和研发复杂性提高,腾讯也逐渐开始了功能性代码和组织结构的模块化改造。同时,直到2011年开放平台推出为止,它一直将核心产品QQ的流量接口限定在内部,并不接受外部资源的接入,因此本文断定从2004年到2011年是腾讯的垂直整合架构时期。在此期间,由于外部技术和人才积累相对有限,腾讯不容易从外部找到与QQ匹配的模块,则企业的最佳策略是尽可能从内部开发与这项资源互补的模块,通过丰富其功能来提升其价值,进一步扩大其市场影响力。据此本文得到:

命题3b:当外部资源呈现稀缺性而内部资源呈现互补性时,企业应该选择垂直整合的产品架构。

(3) 垂直分工产品架构形成过程中的内外资源状态。处于垂直分工架构中的企业通常具有一项延展性较强的资源,同时,外部环境中又存在着大量与之互补的,生产最终产品所必须的资源。例如,小米公司虽然很容易被人认为是一家智能手机企业,但实际上它的核心价值是MIUI这个操作系统。为了吸引更多的用户加入到这个系统之中,小米采取了通过硬件带动平台的策略,而硬件的生产基本上是外包给专业的代工厂商来实现。因此,小米当前的“软件+硬件”双元平衡模式下,内部主导自身具有优势的软件开发,而较不擅长的硬件制造则采取外包的方式。由此构成了典型的垂直分工的产品架构。根据小米公司的实践经验启示,该类产品架构的企业的最佳选择应该是集中力量去拓展内部资源,优化产品架构,而其他相关模块则从要素市场中直接购买获得。据此本文得到:

命题3c:当外部资源呈现丰富性而内部资源呈现延展性时,企业应该选择垂直分工的产品架构。

(4) 虚拟再整合产品架构形成过程中的内外资源状态。处于虚拟再整合架构下的企业通常具有一项互补性很强的资源。例如,从2011年开始,腾讯推出了自己的开放平台,允许外部的开发者将自己的应用接入到腾讯的产品架构之中。它占据着巨大的流量入口,以此吸引大量的外部资源主动进入,形成了一个以流量为核心的良好生态系统。这个时期的腾讯已经正式进入虚拟再整合的架构之中,此时腾讯QQ已经成为了一个巨大的流量入口,根据2014年3月21日网易新闻中心的数据,QQ月活跃用户数在2013年已经突破8亿。同时,与QQ相关的模块与界面设计标准已经发展成熟,随着外部人才市场的演进,可以采用的外部模块资源也变得非常丰富,这种企业应该选择开放产品架构以整合外部资源的策略。据此本文得到:

命题3d:当外部资源呈现丰富性而内部资源呈现互补性时,企业应该选择虚拟再整合的产品架构。

(二) 基于产品架构和操作常规的动态能力形成机制根据Teece and Pisano(1994)和Eisenhardt et al.(2000)的观点,动态能力是企业在环境快速变化的条件下保持竞争优势的基础。本文通过综述发现,企业之所以能够在变化中保持优势,主要是通过合理地根据自身的资源特征选择相匹配的操作常规来实现的。进一步地,由于产品架构能够综合反映企业的资源特征,所以本文将动态能力视为产品架构与操作常规相互匹配的结果。

1.产品架构与操作常规的动态匹配

(1) 一体化产品架构下的操作常规。首先,从产品的视角来看,企业的有效操作常规应该是价值创造。初创期的腾讯最主要的任务就是通过自身在即时聊天所积累下来的技术和市场知识,不断拓展产品的用户数量,同时尽可能地创造价值以维持公司的生存。从用户数量来看,QQ仅用了两年左右的时间就突破了10万用户,关于这件事的新闻还被人民网转载,腾讯公司为此专门组织了庆祝活动,但是在此之后,打破的记录越来越多,却再也没有大型的庆祝活动,一是因为记录太多,已经麻木;二是因为员工规模扩张太快,组织起来不方便。而在盈利模式上,腾讯也从未放弃各种探索,最初腾讯想到的是销售互联网寻呼解决方案,但是当时人们对互联网还不了解,上网的用户不多,业务难以开展。后来腾讯又尝试从互联网广告中获利,可是由于互联网泡沫破裂和用户过于年轻化,受广告价值不高等因素影响,始终不能维持公司的稳定生存。于是腾讯又尝试了会员收费,却受制于电子商务的发展。不过,功夫不负有心人,最终腾讯还是通过与移动梦网合作开发移动QQ应用,找到了短信分成这个盈利模式。此后,腾讯仍然不断在盈利模式上创新,最终形成了当今百花齐放的格局。其次,从要素的视角来看,企业的有效操作常规是影响式的。早期的腾讯也是自身领域的引导者。在众多移动短信服务提供商(SP)中,腾讯是非常独特的,其主要的无线增值业务是不常见的图片、铃声、游戏等,可以说创造了无线业务的一个新类型。而同时,也因为新业务的需要,腾讯从华为、中兴等信息技术企业挖走大批的技术专才,深刻地影响了相关领域的人力资源市场。综上所述,在一体化的产品架构下,企业的综合操作常规应是前瞻型操作常规。

命题4a:为了获取竞争优势,处于一体化产品架构的企业应该匹配前瞻型操作常规。

(2) 垂直整合产品架构下的操作常规。首先,从产品的视角来看,垂直整合产品架构下企业的主要操作常规是价值维持。这个时期的腾讯最为显著的特征就是全面地维持QQ的流量价值,并围绕这个核心产品打造周边的附属产品以实现盈利。其次,从要素的视角来看,垂直整合产品架构下企业的主要操作常规是影响式的。比如,腾讯在垂直整合阶段,所有的衍生产品都是围绕着“社交”这一核心打造出来的。综上所述,这个时期的腾讯采取的是防御型的操作常规。

命题4b:为了获取竞争优势,处于垂直整合产品架构的企业应该匹配防御型操作常规。

(3) 垂直分工产品架构下的操作常规。首先,从产品的视角来看,垂直分工产品架构下企业的主要操作常规是价值创造。这一时期,小米的核心资源MIUI仍然处于成长期,在用户的数量上还有很大的增长空间,而小米本身也是通过各种措施来争取更多的用户和尝试新的盈利模式,因此是属于价值创造的导向。其次,从要素的视角来看,垂直分工产品架构下企业的主要操作常规是服从式的。这一阶段,小米对于模块供应商基本上是被动服从的,仅仅是从现有的模块中选择合适的来进行组合,而并没有积极地去影响模块的发展。综上所述,本文认为小米在此阶段采取的是预期型操作常规。

命题4c:为了获取竞争优势,处于垂直分工产品架构的企业应该匹配预期型操作常规。

(4) 虚拟再整合产品架构下的操作常规。首先,从产品的视角来看,虚拟再整合产品架构下企业的主要操作常规是价值维持。当前,腾讯在开放平台的管理上仍处于探索阶段。虽然开放为公司带来了大量的收入,但是边界不可能是无限扩张,什么内容可以开放,什么不可以,应该如何平衡与开发者之间的关系?目前仍然困扰着开放平台的管理者。因此,在这一阶段腾讯对于开放平台暂时处于价值维持的阶段,致力于制定合理的开放政策,而非对优化平台,进行价值创造。其次,从要素的视角来看,虚拟再整合产品架构下企业的主要操作常规是服从式的。腾讯对于外部开发者主要采取开放的态度,希望尽可能为开发者创造空间,最大限度地利用他们的创意。所以,本文认为这一时期的腾讯主要采取反应型的操作常规。

命题4d:为了获取竞争优势,处于虚拟再整合产品架构的企业应该匹配反应型操作常规。

综合以上四个分命题,本文得到静态资源转化为动态能力的一条微观路径,即产品架构与操作常规的动态匹配,由此提出:

命题4:产品架构与操作常规的动态匹配是构成动态能力的路径之一。

3.基于资源、产品架构和操作常规的动态能力形成机制

在前文的案例发现基础上,本文进一步对企业的动态能力是创新还是整合这一疑问进行了探索。从文献的角度看,不论是将动态能力视为创新能力(Danneels, 2011; Wang and Ahmed, 2007)还是整合能力(Eisenhardt and Martin, 2000; Teece et al., 1997; Teece and Pisano, 1994),都有相当的支持者,其中资源基础观支持创新能力的观点,而复合基础观则更倾向于整合能力的观点。本文认为,之所以出现这种分化,主要是受到情境因素的调节作用影响。基于这种考虑,本文对四种产品架构响应市场需求的模式进行了对比,最后证实,动态能力既可能体现为创新能力,也可能是整合能力,具体要视情境而定(具体情境特征见表 7)。

| 表 7 创新型与整合型动态能力应对环境变化的基础特征 |

在四种产品架构中,一体化产品架构和垂直分工产品架构的企业主要通过架构创新去响应环境的需求,因此本文将它们应对环境变化的能力称为“创新型动态能力”。具有“创新型动态能力”的产品架构的共同特征是:内部资源特征呈现延展性,零部件相互依存的状态特征呈现一体化(参见图 6),而价值视角则体现为追求价值创造。从而,本文提出:

|

图 6 通过创新与整合在快速变化的环境下构建竞争优势的过程机制 |

命题5:创新型动态能力是一种通过产品架构创新去响应环境需求的能力,主要出现在内部资源具有延展性,产品架构特征为一体化,价值视角为价值创新的产品架构情境中。

另一方面,垂直整合与虚拟再整合的产品架构主要是通过自身架构的互补性来整合模块资源,以此响应环境的需求,所以本文将它们应对环境变化的能力称为“整合型动态能力”。具有“整合型动态能力”的产品架构的共同特征是:内部资源呈现互补性,零部件相互依存的状态特征为模块化(参见图 6),价值视角则体现为价值维持。从而,本文提出:

命题6:整合型动态能力是一种通过模块整合去响应环境需求的能力,主要出现在内部资源具有互补性,产品架构特征为模块化,价值视角为价值维持的产品架构情境中。

命题5和命题6的提出与(Eisenhardt and Martin, 2000)对动态能力的定义是一致的。他们认为,动态能力的形成对于不同企业来说是异质性和路径依赖的。而根据情境和发展路径的不同,不同企业的动态能力可能体现为对资源的创新能力、整合能力、重构能力和释放能力等。可是这一研究并未详细论述不同类型动态能力的形成机理,本文对此作出了补充。此外,创新型动态能力和整合型动态能力并非创新能力和整合能力,相对于具体的能力,动态能力是一个综合性的概念。当企业利用创新型动态能力去应对环境变化时,创新是其主要的策略,但也可以辅以整合,两者只有主次之分,并非相互排斥;利用整合型动态能力去应对环境变化的情况亦然。

综上所述,我们已经基本打开了从静态的资源到动态能力的黑箱。其中产品架构是问题的核心,原因如下:(1)产品架构的选择基本上反映了企业所处的资源状态。(2)产品架构与操作常规的匹配能够使企业有效地应对环境的变化,因此产品架构与操作常规的动态匹配是构成动态能力的一个途径。根据这一论点,从演化的角度看,动态能力也可能是一种被动涌现出来的结果,并对快速变化环境下的核心能力构建产生影响。此外,通过案例研究本文发现,资源基础观和复合基础观都可以在一定程度上解释快速变化环境下的动态竞争优势建构,不同的是,资源基础观适用于资源稀缺情境下的动态竞争优势构建,而复合基础观使用资源丰富情境下的动态竞争优势构建。图 6反映了以产品架构为核心的,从静态资源到动态能力进而构建竞争优势的系统框架。

五、结论与启示 (一) 理论贡献本文的理论贡献主要体现在3个方面:第一,本文基于动态能力理论为快速变化环境下的竞争优势建构提供了一个系统性的分析框架(Schilke, 2014)。动态能力理论虽然为快速变化环境下的竞争优势建构提供了一个很好的理论视角(Helfat and Martin, 2015),并分别从产品架构和操作常规的角度对企业利用和整合资源应对环境变化冲击的内在机理进行了一定程度的探索(肖静华等, 2014)。但是这些研究的不足在于,仅仅对该研究问题的某些维度进行了分析,而没有提供一个系统性的综合分析框架,从而无法全面地剖析动态能力应对快速变化环境下竞争优势构建的内在机理。本文通过整合产品架构和操作常规两种分析视角,在动态能力的理论框架下,提出了快速变化环境下的综合性竞争优势构建模型。

第二,本文基于快速变化环境下的竞争优势构建这一研究情景,提出了两种新的动态能力类型。动态能力是一种根据环境变化而变化的能力(Teece et al., 1997),因此根据不同的环境特征必然会形成不同的动态能力类型。现有研究比较关注动态能力的本质及其相关影响因素的研究(Helfat and Martin, 2015),很少根据环境的差异来对动态能力进行类型的细化。本文通过研究发现,企业在实践中,根据内外部资源的稀缺程度和互补程度,匹配相应的产品架构和操作常规,可以形成创新型和整合型两种动态能力。这一发现在一定程度上深化了动态能力方面的研究,也在一定程度上呼应了资源基础观和复合基础观两种战略理论对于创新和整合两种应对环境变化的机制的探讨。

第三,本文细化了资源的分类,为快速变化环境下的资源整合与利用提供了理论的启示。现有资源基础理论虽然极为重视资源的价值,并对其影响企业竞争力的过程和机制进行了广泛的探讨(Barney et al., 2011)。但是在快速变化的环境下,静态内部资源所能带来的竞争优势非常短暂,根据环境的变化有针对性地利用资源才是构建动态竞争优势的关键。现有研究对资源缺乏有效的分类,不利于对其利用方式进行深入解析。本文根据案例分析,将内部资源划分出延展性和互补性两种维度,将外部资源划分出丰富性和稀缺性两种维度,从维度和来源细分的角度,对资源的概念进行了细化,进而从应对快速变化环境的角度,对资源基础观进行了拓展。

(二) 实践启示近年来,由互联网发展所带来的快速变化的市场环境,对习惯于在熟悉领域经营和发展的传统企业带来了巨大的挑战。如何正确地理解互联网的本质并利用“互联网思维”将危机转化为优势,是互联网时代赋予传统企业的崭新命题。本文通过资源、产品架构和操作常规的组合,在一定程度上打开了“互联网思维”的黑箱。本文认为“互联网思维”就是构建多触点的、兼容性强的产品架构,广泛地连结各种潜在的资源,并根据不同的资源情况选择相应的操作常规。然后利用自身标准化和大数据的优势,搭建起供给和需求间的桥梁。以产品架构为中心,企业一方面通过信息系统挖掘长尾市场中的个性化需求;另一方面则通过模块资源整合,高效、低成本地供应有针对性的产品。在“互联网思维”下,企业要在快速变化的环境中获得持续的竞争优势只有两个选择:一是成为具有创新型动态能力的新兴产业领导者(一体化架构或垂直分工架构);二是成为具有整合型动态能力的平台型企业(垂直整合架构或虚拟再整合架构)(Cusumano, 2011)。本文为模块领导者和平台领导者都提供了具有代表性的组织分析框架,可为传统企业转型升级提供参照。

(三) 局限与展望本研究的局限性主要体现在以下两个方面:第一,本文数据多为访谈资料,属于回溯性数据,可能存在一定程度的记忆偏差。尽管我们采取了多种方式来规避这一问题,例如我们采取多名采访者相互印证的方法,还采取在编码过程中对事件关键人员所提供的证据赋予更大权重的方法等等,但仍然是本文的一种较为明显的缺陷;第二,研究结论的普适性问题。我们基于两个案例提出了一个系统的框架,其结论能否广泛适用于不同行业、不同背景的企业,仍有待进一步考究。

未来,我们可能沿着以下两个方面来深化相关研究:第一,对本文的主要理论模型进一步深入挖掘,对更多细化的因素和作用机理进行归纳分析;第二,调研更多动态能力相关的案例,或者进行定量的问卷调查,对本文的结论进行修正和检验。

| [] |

李彬、王凤彬、秦宇, 2013, “动态能力如何影响组织操作常规?——一项双案例比较研究”, 《管理世界》, 第 8 期, 第 136-153 页。 |

| [] |

林军、张宇宙, 2009, 《马化腾的腾讯帝国》, 北京: 中信出版社。 |

| [] |

卢安文、王儒、吴晶莹, 2017, “中国互联网三巨头竞争互动研究”, 《南方经济》, 第 7 期, 第 116-136 页。 |

| [] |

陆亚东、孙金云, 2013, “中国企业成长战略新视角:复合基础观的概念、内涵与方法”, 《管理世界》, 第 10 期, 第 106-117 页。 |

| [] |

藤本隆宏, 2007, 《能力构筑竞争:日本的汽车产业为何强盛》, 北京: 中信出版社。 |

| [] |

吴瑶、肖静华、谢康、廖雪华, 2017, “从价值提供到价值共创的营销转型——企业与消费者协同演化视角的双案例研究”, 《管理世界》, 第 4 期, 第 138-157 页。 |

| [] |

肖静华、谢康、吴瑶、冉佳森, 2014, “企业与消费者协同演化动态能力构建:B2C电商梦芭莎案例研究”, 《管理世界》, 第 8 期, 第 134-151 页。 |

| [] |

周翔、吴能全、苏郁锋, 2014, “基于模块化演进的产权理论”, 《中国工业经济》, 第 10 期, 第 110-121 页。 |

| [] |

周翔、罗顺均、吴能全、李芬香, 2018, “核心能力快速丧失企业的公司创业——基于海印商业运营的公司创业纵向案例研究”, 《管理世界》, 第 6 期, 第 157-172 页。DOI:10.3969/j.issn.1002-5502.2018.06.013 |

| [] |

朱瑞博、刘志阳、刘芸, 2011, “架构创新、生态位优化与后发企业的跨越式赶超——基于比亚迪, 联发科, 华为、振华重工创新实践的理论探索”, 《管理世界》, 第 7 期, 第 69-97 页。 |

| [] |

Barney J. B., Ketchen D. J., Wright M., 2011, "The Future of Resource-Based Theory:Revitalization or Decline?". Journal of Management, 37(5), 1299–1315.

DOI:10.1177/0149206310391805 |

| [] |

Barney J., 1991, "Firm Resources and Sustained Competitive Advantage". Journal of Management, 17(1), 99–120.

DOI:10.1177/014920639101700108 |

| [] |

Barreto I., 2010, "Dynamic Capabilities:A Review of Past Research and an Agenda for the Future". Journal of Management, 36(1), 256–280.

DOI:10.1177/0149206309350776 |

| [] |

Clark K. B., 1985, "The Interaction of Design Hierarchies and Market Concepts in Technological Evolution". Research Policy, 14(5), 235–251.

DOI:10.1016/0048-7333(85)90007-1 |

| [] |

Danneels E., 2011, "Trying to Become a Different Type of Company:Dynamic Capability at Smith Corona". Strategic Management Journal, 32(1), 1–31.

|

| [] |

Darnall N., Edwards D., 2006, "Predicting the Cost of Environmental Management System Adoption:the Role of Capabilities, Resources and Ownership Structure". Strategic Management Journal, 27(4), 301–320.

|

| [] |

Davis J. P., Eisenhardt K. M., Bingham C. B., 2009, "Optimal Structure, Market Dynamism, and the Strategy of Simple Rules". Administrative Science Quarterly, 54(3), 413–452.

DOI:10.2189/asqu.2009.54.3.413 |

| [] |

Eggers J. P., 2012, "All Experience is not Created Equal:Learning, Adapting, and Focusing in Product Portfolio Management". Strategic Management Journal, 33(3), 315–335.

|

| [] |

Eisenhardt K. M., 1989, "Building Theories from Case Study Research". The Academy of Management Review, 14(4), 532–550.

DOI:10.5465/amr.1989.4308385 |

| [] |

Eisenhardt K. M., Martin J. A., 2000, "Dynamic Capabilities:What are They?". Strategic Management Journal, 21(10-11), 1105–1121.

DOI:10.1002/1097-0266(200010/11)21:10/11<1105::AID-SMJ133>3.0.CO;2-E |

| [] |

Glaser B. G., Strauss A. L., 2009, The Discovery of Grounded Theory:Strategies for Qualitative Research, New York: Transaction Publishers.

|

| [] |

Helfat C. E., Martin J. A., 2015, "Dynamic Managerial Capabilities:Review and Assessment of Managerial Impact on Strategic Change". Journal of Management, 41(5), 1281–1312.

DOI:10.1177/0149206314561301 |

| [] |

Henderson R. M., Clark K. B., 1990, "Architectural Innovation:The Reconfiguration of Existing Product Technologies and the Failure of Established Firms". Administrative Science Quarterly, 35(1), 9–30.

|

| [] |

Higgins J. M., 1995, "Innovation:the Core Competence". Strategy & Leadership, 23(6), 32–36.

|

| [] |

Human S. E., Provan K. G., 2000, "Legitimacy Building in the Evolution of Small-Firm Multilateral Networks:A Comparative Study of Success and Demise". Administrative Science Quarterly, 45(2), 327–365.

DOI:10.2307/2667074 |

| [] |

Jacobides M. G., Knudsen T., Augier M., 2006, "Benefiting from Innovation:Value Creation, Value Appropriation and the Role of Industry Architectures". Research Policy, 35(8), 1200–1221.

DOI:10.1016/j.respol.2006.09.005 |

| [] |

Kandampully J., 2002, "Innovation as the Core Competency of a Service Organization:the Role of Technology, Knowledge and Networks". European Journal of Innovation Management, 5(1), 18–26.

DOI:10.1108/14601060210415144 |

| [] |

Li D. Y., Liu J., 2014, "Dynamic Capabilities, Environmental Dynamism, and Competitive Advantage:Evidence from China". Journal of Business Research, 67(1), 2793–2799.

DOI:10.1016/j.jbusres.2012.08.007 |

| [] |

Liao J., Kickul J. R., Ma. H., 2010, "Organizational Dynamic Capability and Innovation:An Empirical Examination of Internet Firms". Journal of Small Business Management, 47(3), 263–286.

|

| [] |

Makadok R., 2001, "Toward a Synthesis of the Resource-Based and Dynamic-Capability Views of Rent Creation". Strategic Management Journal, 22(5), 387–401.

DOI:10.1002/smj.158 |

| [] |

Huberman, A. M. and M. B. Miles, 1994, "Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook", Sage Publications Inc. Thousand Oaks.

|

| [] |

Miles R. E., Snow C. C., 1994, Fit, Failure and the Hall of Fame:How Companies Succeed or Fail, New York: Free Press..

|

| [] |

Nelson R. R., Winter S. G., 1982, An Evolutionary Theory of Economic Change, Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press..

|

| [] |

Newbert S. L., 2008, "Value, Rareness, Competitive Advantage, and Performance:a Conceptual-Level Empirical Investigation of the Resource-Based View of the Firm". Strategic Management Journal, 29(7), 745–768.

DOI:10.1002/smj.686 |

| [] |

O'Reilly C. A., Tushman M. L., 2008, "Ambidexterity as a Dynamic Capability:Resolving the Innovator's Dilemma". Research in Organizational Behavior, 28, 185–206.

DOI:10.1016/j.riob.2008.06.002 |

| [] |

Oliver C., Holzinger I., 2008, "The Effectiveness of Strategic Political Management:A Dynamic Capabilities Framework". Academy of Management Review, 33(2), 496–520.

DOI:10.5465/amr.2008.31193538 |

| [] |

Peteraf M., Di Stefano G., Verona G., 2013, "The Elephant in the Room of Dynamic Capabilities:Bringing Two Diverging Conversations Together". Strategic Management Journal, 34(12), 1389–1410.

DOI:10.1002/smj.2078 |

| [] |

Prahalad C., Hamel G., 1990, "The Core Competence of the Corporation". Harvard Business Review, 68(3), 275–292.

|

| [] |

Sanchez R., Joseph M., 1996, "Modularity, Flexibility, and Knowledge Management in Product and Organization Design". Strategic Management Journal, 17(S2), 63–76.

DOI:10.1002/smj.4250171107 |

| [] |

Schilke O., 2014, "On the Contingent Value of Dynamic Capabilities for Competitive Advantage:The Nonlinear Moderating Effect of Environmental Dynamism". Strategic Management Journal, 35(2), 179–203.

|

| [] |

Schilling M. A., 2000, "Toward a General Modular Systems Theory and Its Application to Interfirm Product Modularity". Academy of Management Review, 25(2), 312–334.

DOI:10.5465/amr.2000.3312918 |

| [] |

Teece D. J., 1986, "Profiting from Technological Innovation:Implications for Integration, Collaboration, Licensing and Public Policy". Research Policy, 15(6), 285–305.

DOI:10.1016/0048-7333(86)90027-2 |

| [] |

Teece D. J., 2006, "Reflections on 'Profiting from Innovation'". Research Policy, 35(8), 1131–1146.

DOI:10.1016/j.respol.2006.09.009 |

| [] |

Teece D. J., 2007, "Explicating Dynamic Capabilities:the Nature and Microfoundations of (Sustainable) Enterprise Performance". Strategic Management Journal, 28(13), 1319–1350.

DOI:10.1002/smj.640 |

| [] |

Teece D. J., Pisano G., Shuen A., 1997, "Dynamic Capabilities and Strategic Management". Strategic Management Journal, 18(7), 509–533.

DOI:10.1002/(SICI)1097-0266(199708)18:7<509::AID-SMJ882>3.0.CO;2-Z |

| [] |

Teece D., Pisano G., 1994, "The Dynamic Capabilities of Firms:an Introduction". Industrial and Corporate Change, 3(3), 537–556.

|

| [] |

Toulan O., Birkinshaw J., Arnold D., 2006, "The Role of Interorganizational Fit in Global Account Management". International Studies of Management and Organization, 36(4), 61–81.

DOI:10.2753/IMO0020-8825360403 |

| [] |

Tucker R. B., 2001, "Innovation:the New Core Competency". Strategy & Leadership, 29(1), 11–14.

|

| [] |

Wang C. L., Ahmed P. K., 2007, "Dynamic Capabilities:A Review and Research Agenda". International Journal of Management Reviews, 9(1), 31–51.

DOI:10.1111/j.1468-2370.2007.00201.x |

| [] |

Winter S. G., 2003, "Understanding Dynamic Capabilities". Strategic Management Journal, 24(10), 991–995.

DOI:10.1002/smj.318 |

| [] |

Yin R. K., 2014, Case Study Research:Design and Methods, California: Sage Publications..

|

| [] |

Zahra S. A., Sapienza H. J., Davidsson P., 2006, "Entrepreneurship and Dynamic Capabilities:A Review, Model and Research Agenda". Journal of Management Studies, 43(4), 917–955.

DOI:10.1111/j.1467-6486.2006.00616.x |

| [] |

Zollo M., Winter S., 2002, "Deliberate Learning and the Evolution of Dynamic Capabilities". Organization Science, 13(3), 339–351.

DOI:10.1287/orsc.13.3.339.2780 |