股价信息含量,亦称“股价非同步性”,是指各公司股票价格的变动与市场平均变动之间的关系,其反映了公司特质信息融入股价的程度(伊志宏等,2019)。当股票市场能够通过价格波动有效传递公司盈余能力时,资金能及时从劣质企业转移到优质企业,优化资金配置,服务实体经济(Morck et al., 2000)。然而中国股市作为典型的“政策市”,长期以来存在着明显的“同涨同跌”现象,高度的股价同步性严重损害了股票价格引导资源配置的效率(钟覃琳、陆正飞,2018),这对新常态下实现我国经济结构转型带来了巨大的挑战。此外,近年来围绕“金融服务实体经济”的金融改革仍在不断进行中,因此,如何提升股价信息效率,优化资源配置成为经济结构转型升级、实现金融服务实体经济的关键。

在我国大力推进金融服务实体经济改革的同时,金融资源配置与实体经济发展之间却出现了重大失衡问题,经济“脱实向虚”趋势愈加明显。微观层面表现为企业实体投资意愿低迷,但投资于金融渠道的比例却不断上升(刘贯春等,2018)。根据Wind数据统计显示,2016年767家上市公司购买了银行理财产品、证券公司理财产品、信托贷款、私募等金融产品,总金额达7268.76亿元(王国刚,2017)。虚拟经济的“热”与实体经济的“冷”已然成为我国当前阶段最为突出的结构性矛盾之一(刘贯春等,2018)。那么企业金融资产配置是否会进一步损害资本市场信息效率,阻碍其资源优化功能的发挥呢?

纵观现有关于金融资产的研究,无论是探讨其动因抑或后果,大多围绕“储蓄”与“替代”两种效应展开,忽略了其公允价值这一独特计量属性。不容否认,高质量公允价值信息能及时揭示和传递金融工具的价值和风险,反映金融投资活动的真实损益情况(毛志宏、徐畅,2018),提高了价值相关性(张烨、胡倩,2007)。但公允价值确认、估值及终止确认过程中的可操纵性及管理者持有意图的不可验证性也为企业通过操纵金融资产实施盈余管理提供了空间(孙蔓莉等,2010;李超颖等,2018;毛志宏、徐畅,2018)。理论上讲,企业可通过操纵金融资产确认、估值及终止确认等过程实施盈余管理。初始确认时,企业既可将金融资产确认为便于调节利润的可供出售金融资产实施应计盈余管理(孙蔓莉等,2010),也可通过选择金融资产投资类别实施真实盈余管理(韩燕等,2015)。后续计量中,管理层可通过操纵公允价值估值影响当期利润,必要时公司可通过终止确认这一方式实现损益操纵。因此,公司可通过操纵金融资产初始分类、估值操纵以及择时出售金融资产等方式实施盈余管理,影响公司信息环境,最终对公司股价信息含量产生影响。

为此,本文以2007-2017年全部A股非金融上市公司为研究对象,尝试从公允价值计量属性考察金融资产对股价信息含量的影响。研究发现:(1)金融资产具有“盈余管理”功能,管理层可能出于“盈余管理”动机配置大量金融资产;(2)管理层通过操纵金融资产分类、价值估值以及择时出售金融资产等实施盈余管理,从而降低公司信息透明度,导致公司股价信息含量下降,其中可供出售金融资产与交易性金融资产是实施盈余管理的关键工具;(3)当公司盈余管理动机较强时(如高管减持、业绩恶化),企业通过金融资产实施盈余管理的动机更强,其对股价信息含量的降低作用也愈加明显;(4)有效的法律环境、健全的公司治理机制有助于抑制金融资产的盈余管理功能,削弱其与股价信息含量两者间的负向关系。

本文的贡献在于以下几个方面:(1)发现金融资产作用于实体经济的新路径。不同于已有的“挤出效应”,本文发现金融资产可能通过降低资本定价效率进而阻碍实体经济发展。这为引导金融服务实体经济,维护资本市场稳定具有一定借鉴意义。(2)丰富了企业金融资产持有动机的相关研究。本文着眼于金融资产公允价值计量这一计量模式,提出并验证了金融资产的“盈余管理”功能,为我国企业大量配置金融资产提供了新解释。(3)丰富了企业盈余管理相关研究。文章研究发现配置金融资产可能是企业实施盈余管理的一种方式,这为监管部门、审计机构以及投资者识别公司盈余管理提供了新思路。(4)丰富了会计政策经济后果相关研究。尽管公允价值的运用提升了会计信息的价值相关性(黄霖华、曲晓辉,2014;毛志宏、徐畅,2018;张烨、胡倩,2007),但与此同时,公允价值的可操纵性及会计政策的可选择性使得金融资产沦为企业实施盈余管理的工具。本文结论对于完善会计准则,提升会计信息质量具有一定的启示意义。

余文安排如下:第二部分为文献回顾与理论分析,第三部分为研究设计,第四部分为实证结果展示,第五部分为拓展性分析,最后部分为研究结论与政策建议。

二、文献回顾与理论分析 (一) 股价信息含量已有研究表明较高的股价信息含量不仅有助于投资者将资金从低效率企业转移到高效率企业(Morck et al., 2000),同时有助于企业优化投资决策(陈康、刘琦,2018)。因此股价信息含量的影响因素与经济后果成为财务领域的重点议题。良好的制度环境与公司治理优化有助于提升股价信息含量。健全的投资者保护机制(Morck et al., 2000)、有效的法律保护环境(钟覃琳、陆正飞,2018)有助于减少套利者政治风险,降低投资者信息收集成本,提升了知情交易的比例,使得股价中包含了较多的私有信息,表现为较高的资本市场定价效率。完善的公司治理提升了公司透明度,降低套利者收集公司特质信息的难度(Karamanou and Vafeas, 2005),同时降低了内部人侵占投资者利益的可能性(Fishman and Hagerty, 1992),增加外部投资者从事知情交易的收益,推动股价回归真实价值。富含公司特质信息的股价有助于引导资本流向高质量企业,提升资本配置效率(Wurgler,2000),进而推动实体经济发展。此外,由于股价具有“反馈效应”,即其中包含管理层所不熟知的信息,因此管理层可从股价波动中接收到投资人所熟知而其所不知的私人信息(于丽峰等,2014),这些信息能够优化公司投资决策(陈康、刘琦,2018),提升资源配置效率。

(二) 金融资产配置企业配置金融资产动机。企业可能出于“储蓄性动机”抑或“投资替代”动机持有金融资产。一方面,企业为获得流动性储备而持有金融资产,以防止现金流冲击带来的资金链断裂风险,并以此应对宏观经济不确定性(Smith and Stulz, 1985;Stulz,1996;胡奕明等,2017)。“投资替代”下,资本的逐利性、恶劣的实业环境和滞后的金融市场使实体企业在金融行业暴利的驱使下,通过各种方式进入金融领域,以获取更多利益(Orhangazi,2008;宋军、陆旸,2015;彭俞超等,2018;王红建等,2017; 杜勇等,2017),此时企业金融资产配置更可能是委托代理问题的表现。

金融资产配置经济后果。企业多元化投资组合有助于规避经营风险(Demir,2009),同时金融资产收益能够“反哺”主业,提升公司业绩(Denis and Sibilkov, 2010)。尽管如此,企业配置金融资产风险不容忽视。一方面,金融资产对实体投资产生了显著的“挤出效应”(王红建等,2017;杜勇等,2017),导致了我国实体投资率不足;另一方面,企业“舍本逐末”过度配置金融资产降低了企业杠杆率(刘贯春等,2018),加剧财务风险(黄贤环等,2018)。此外,大量资金流入虚拟经济导致企业资产虚高,诱发资产价格泡沫,不利于金融市场稳定(彭俞超等,2018),历年金融危机的爆发均与虚拟经济有关(成思危,2015)。

(三) 理论分析与研究假设资本市场本质上是信息的市场,信息引导着市场中各类资产价格的形成与变化。股价作为公司价值的评估标准之一,是对市场信息和公司信息的反映,当公司股价更多反映了公司特质信息而非市场、行业等宏观信息时,则认为公司股价具有信息含量,此时公司股价波动与市场趋势间的联动性较弱,更多的表现为特质性波动,即股价波动的非同步性。细究资本市场中信息传递过程,可以发现一条清晰的路径:首先,公司通过发布财务报告等方式向市场提供公司盈余信息;随后信息中介对原始信息进行分析与加工并将之传递给投资者;最后投资者依据获取的信息进行决策(李志生等,2017)。可见,公司会计盈余信息从根本上决定了信息质量的高低,其决定投资者能否捕获特质信息并影响着其进行知情交易的可能性,对公司股价信息含量高低起着关键作用。

理论上,公司应当及时、准确、充分地向外披露公司经营信息,及时对外宣布利空或利好消息。然而实际中,为实现资本市场融资需求、维护壳资源、谋取私利等,上市公司管理层具有强烈的盈余管理动机(Teoh et al., 1998;罗宏等,2016;林永坚等,2013)。管理层的盈余管理行为弱化了公司信息环境,进而对股价信息含量产生影响。实现盈余管理的方式有许多,如应计盈余管理(林永坚等,2013)、延迟披露坏消息、提前披露好消息(Kothari et al., 2009)等,本文主要关注企业持有金融资产这一方式。

会计准则的选择性为企业盈余管理提供了便利条件。公允价值计量模式的实施成为2007年新会计准则的重要亮点。公允价值计量模式的实施以及管理者意图的不可验证性为管理层通过配置金融资产实施盈余管理提供了条件(孙蔓莉等,2010)。公司利用公允价值确认和计量过程中的可操作空间调节金融活动相关损益,以此实现掩盖公司真实盈利水平的目的。企业可在初始确认、后续计量以及终止确认等会计处理过程中实施盈余管理。由于新会计准则规定,金融资产的划分取决于管理者持有意图,管理者意图的不可验证性使其在交易性金融资产和可供出售金融资产的划分中具有较大的选择空间(叶建芳等,2009;孙蔓莉等,2010)。相比较于交易性金融资产,管理层倾向确认更多的可供出售金融资产。虽然两者均以公允价值计量,但前者公允价值变动计入当期损益直接影响当期利润,后者价值变动则纳入资本公积,待其出售时收益由资本公积转入投资收益。公司可在初始时确认更多的可供出售金融资产,这不仅有助于避免金融资产公允价值变动导致当期利润的波动,同时可以在必要之时动用可供出售金融资产这个利润蓄水池实现扭亏为盈等目的(李超颖等,2018;孙蔓莉等,2010)。因此,在金融资产初始确认时,管理层既可以选择金融资产投资类别的真实盈余管理(韩燕等,2015),又可将交易性金融资产确认为可供出售金融资产。后续计量中,由于缺乏活跃的市场以及监管的缺失,使得管理层得以通过扭曲金融资产公允价值估值操纵公允价值变动,实现损益操纵(Dechow et al., 2010)。最后,出于向资本市场传递稳定发展的信号、调整管理者薪酬等目的,在面临利润调节的需求时,公司会利用金融资产终止确认来调节当期利润至期望值。因此,当公司可能出现导致会计盈余下降的坏消息时,管理层可通过出售价格上涨的金融资产抑或虚增公允价值变动收益等方式做高利润。当利好消息引致的股价波动不利于管理层稳定市值、“洗大澡”目的时,管理层可通过售出亏损的金融资产抑或确认更多公允价值损失等方式以此做低会计盈余。此时,金融投资成为企业平滑利润、实施盈余管理的便捷工具,企业大量配置金融资产弱化了会计盈余质量,投资者获取公司真实盈余信息的难度及成本增加,导致其可能更多依赖市场、行业等信息进行交易,导致股价波动难以反映公司真实业绩,表现为公司股价信息含量的下降。

基于上述原因,我们提出如下假设:

H1:企业金融资产配置水平越高,股价信息含量越低。

三、研究设计 (一) 样本选取本文以2007-2017年A股上市公司为研究对象,之所以选择2007年作为研究起点是由于该年我国新实施的会计准则使得用于计算金融资产的指标具有一定的可得性。按照常规标准,我们删除了金融类、ST、PT类以及财务数据缺失及异常的样本,同时对连续性变量进行1%的双侧缩尾,文中所有财务数据均来自于CSMAR数据库,本文使用的分析软件为Stata14.0。

(二) 变量定义 1. 金融资产配置现有关于企业金融资产的度量,主要存在以下两种方式:(1)基于资产科目的度量方式,即对上市公司财务数据中披露的流动资产等科目进行加总,现有研究普遍使用该种方式衡量企业金融资产配置水平(刘珺等,2014;王红建等,2017;彭俞超等,2018;杜勇等,2017)。(2)基于利润来源的度量方式。“企业积累利润的方式逐渐依赖于金融渠道”是企业金融资产配置的另一种表述(Arrighi,1994),部分学者采用该种方式度量企业金融资产配置水平(张成思、张步昙,2016)。本文使用更具普遍性的第一种方法度量企业持有金融资产状况。借鉴刘珺等(2014)、彭俞超等(2018)等人的研究,本文将金融资产配置水平(Fin)定义为企业资产负债表中类金融资产(包括交易性金融资产、买入返售金融资产、可供出售金融资产、发放贷款及垫款和持有至到期投资)与期末总资产之比。稳健性检验中,本文则使用第二种方式度量金融资产。

2. 股价信息含量股价同时反映着市场层面和公司层面的信息。股价同步性取决于股价中包含的市场信息和公司信息的相对含量,能够被公司特征所解释的股票回报率差异反映了信息通过投资者交易进入到股票价格中的速度(French and Roll, 1986;Roll,1998)。因此,借鉴钟覃琳、陆正飞(2018)、白俊、宫晓云(2018)以及Morck et al.(2000)的研究,本文采用如下回归模型度量股价信息含量:

| $ R_{iwt}=α_{i}+β_{i}*R_{mwt}+ε_{it} $ | (1) |

其中,Riwt和Rmwt分别为股票i在第w周考虑现金股利再投资的收益率和市场周收益率。上述回归方程的决定系数R2代表公司股价变动能够被市场波动所解释的部分。相应的,未被解释部分(1-R2)代表了公司层面的特质风险。通过对R2进行如下(模型2)处理得到股票i在t年的信息含量(Synch)。其中Synch数值越大,则代表股价信息含量越高。

| $ S y n c h_{i t}=\ln \left(\frac{1-R^{2}}{R_{i t}^{2}}\right) $ | (2) |

为了考察金融资产配置与股价信息含量两者之间的关系,在借鉴现有研究(伊志宏等,2019;黄俊、郭照蕊,2014)的基础上,本文设计如下回归模型:

| $ Synch_{it+1}=α+βFin_{it}+γControl_{it}+Year+Stkd_{it}+ε_{it+1} $ | (3) |

考虑到投资者搜集公司信息并将公司特质信息反映到股价上可能需要一定的时间,因此,我们的研究策略在于用t+1年的股价信息含量与企业t年的金融资产持有量做回归。其中Synchi t+1为公司i在t+1年的股价信息含量,Fini t为公司i在t年金融资产配置情况,Control为一系列的变量。借鉴现有研究本文控制了公司规模(Size)、资产负债率(Lev)、盈利能力(Roa)、前十大股东持股(Top10)、换手率(Turn)、企业性质(State)以及机构投资者持股(Inshd)。此外,文中还控制了个体(Stkd)与年度(Year)固定效应,文中主要变量定义见表 1。

| 表 1 变量定义 |

表 2为变量描述,其中PanelA为描述性统计,PanelB为差异性检验。从PanelA中可以看出,我国上市公司持股金融资产约占总资产1.6%左右,中位数为0,最大值为27.25%。这表明整体而言上市公司金融资产持有比例均衡性较差,少数的上市公司持有较多的金融资产。此外,未列示的结果显示企业持有可供出售金融资产的数量最多,交易性金融资产次之,持有其他金融资产的数量极少。股价信息含量的均值为0.9391①,最小值为-1.1757,最大值为5.6119,这与现有研究分布一致(钟覃琳、陆正飞,2018),同时这也表明目前我国上市公司股价信息含量存在较大的差异。其他变量分布与现有研究保持一致,在此不再赘述。PanelB中我们分别按照金融资产持有水平的中位数将样本分为两组,并对此进行均值及中位数差异性检验。PanelB显示无论是均值还是中位数检验,当年持有较多金融资产的公司,其未来一期股价信息含量显著更低,这与文章基本假设保持一致,但由于差异性检验并未控制其他因素,因此两者之间的关系仍需后文模型回归结果验证。

① 由于基准模型中被解释变量为公司t+1年股价信息含量,故此处Synch为t+1年的值。

| 表 2 变量描述 |

为考察金融资产配置与股价信息含量之间的关系,我们对模型(3)进行回归,回归结果见表 3。前两列回归结果表明无论是否加入控制变量,企业当年参与金融资产投资均显著降低了其未来股价信息含量。后两列中,我们分别在前两列的基础上控制了个体效应,结果显示虽然金融资产配置水平的显著性及系数均略有下降,但两者均至少在10%水平下显著。

| 表 3 金融资产配置与股价信息含量 |

尽管本文的基本结论表明,企业持有金融资产显著降低了股价信息含量,但本文的研究结论仍然受到指标度量、遗漏变量、反向因果等问题的干扰,这可能会降低文章结论的可信度。为此,我们逐步排除上述问题的干扰。

1. 替换指标前文变量定义部分提及,现有关于企业金融资产配置的测算既可通过资产科目加总得来,还可使用金融投资收益占利润来源的比重度量。为保证文章结论的稳健性,借鉴张成思、张步昊(2016)、刘珺等(2014)使用金融投资收益占营业利润(Fin_P)①比重度量,同时为避免利润为负时导致的指标精确度下降问题,以营业利润绝对值对金融渠道获利进行标准化,即(金融渠道获利-营业利润)/|营业利润|。此外,基本回归中使用金融资产的相对比例度量金融化,但该比例可能受到企业日常经营决策的影响(胡奕明等,2017)。为此,使用金融资产绝对规模(LFin)度量企业金融资产配置,具体而言,LFin为企业持有金融资产总额的自然对数,当企业当年未配置金融资产时,LFin取值为0。其中,表 4前两列结果显示,无论基于利润来源方式抑或金融资产绝对额的方式衡量金融资产配置,企业参与金融投资均显著降低了股价信息含量,Other分别表示金融化不同的度量方式。第(3)-(4)列中,我们改变股价信息含量的度量方式,其中Synch_M、Synch_I分别为考虑当期及上一期市场收益、当期市场及行业收益对个股收益影响后计算所得的股价信息含量。无论以何种方式度量股价信息含量,文章结论仍然显著存在。

① 金融投资收益为企业当年的利息收入、金融投资收益及公允价值变动损益之和度量,上述三个数据均来自财务报表附注。由于报表附注中以上三个数据大量缺失,导致样本量骤降,这也是本文主要基于总资产科目加总度量金融资产的另一重要原因。

| 表 4 替换关键指标 |

尽管在基本回归中加入了诸多控制变量,但文章结论仍可能受到遗漏变量的干扰,为缓解该问题,我们在现有回归模型的基础上加入相关控制变量,此处我们仅列示关键变量结果,具体结果见表 5。

| 表 5 排除遗漏变量 |

表 5前三列中我们分别控制了公司当年分析师跟踪人数(Analyst)、公司当年是否为融资融券标的(List)的虚拟变量以及两权分离度(Sep)。这是由于现有研究表明由于分析师提供的信息更多是行业、宏观层面等非公司特质信息(Piotroski and Roulstone, 2004;Chan and Hameed, 2006),导致分析师跟踪数量越多的公司其股价信息含量也越低。此外,白俊、宫晓云(2018)研究发现融资融券标的股票显著降低了股价信息含量。王立章等(2016)发现两权分离度的增加加大了大股东操纵公司信息披露水平和质量的动机,降低公司股价信息含量。前三列的回归结果表明,在控制了分析师跟踪(Analyst)、融资融券(List)以及两权分离(Sep)等变量后,金融资产与股价信息含量之间仍呈现显著的负向关系。第四列中,我们将上述变量全部纳入基本回归中,文章结论仍不变。

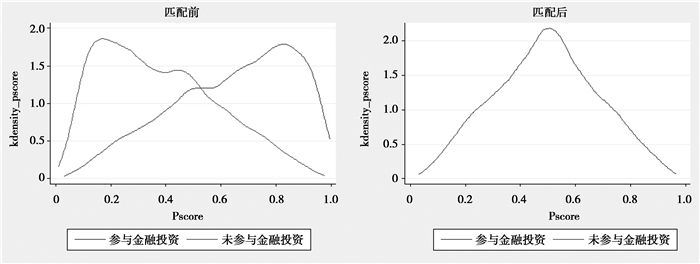

3. 倾向得分匹配由于企业是否参与金融资产投资可能并不是随机的,所以参与金融投资的企业与未参与的企业可能在本质上存在差异,因此,为防止样本选择偏差对文章结论的影响,我们利用倾向得分匹配(PSM)对文章基本结论再次进行验证。具体步骤如下:首先使用Logit模型对企业是否进行金融投资进行估计,该部分中解释变量仅保留基本回归中显著影响企业金融资产配置的变量,Logit回归结果见表 6第一列。由于仅使用最近邻匹配可能使得匹配上的控制组与实验组的差异较大,丧失可比性(陈强,2014)。我们按照卡尺内(卡尺为0.01)最近邻匹配(1:1)挑选出合适的对照组,倾向得分匹配后的样本回归结果见表 6后两列。从回归结果中可以看出无论是否加入其他控制变量,文章基本结论仍保持不变。此外,为了考察匹配效果,我们在PanelB中列示了平衡性检验的结果,并在图一展示了匹配前后实验组与对照组的倾向得分。可以看出匹配前两组样本存在显著差异,匹配后两者差异则显著缩小,这也表明进行倾向得分匹配的必要性。总而言之,文章基本结论保持不变。

| 表 6 倾向得分匹配 |

|

图 1 PSM前后倾向得分图 |

尽管本文使用当期金融投资与下年股价信息含量做回归能够一定程度上缓解反向因果问题对结论的干扰。出于谨慎性考虑,我们引入工具变量缓解内生性问题。借鉴彭俞超等(2018)的研究,本文分别使用与该企业在同一行业的其他企业金融投资的平均值Fin_Iv1以及与该企业在同一省份的其他企业金融投资的平均值Fin_Iv2作为工具变量。这是由于同行业、同省份其他企业金融投资的平均值与该企业金融投资的水平相关,但并不会直接影响到该企业的股价信息含量。当然,为进一步确定工具变量的有效性,我们还对工具变量进行了内生性及外生性检验。从表 7中可以看出Fin_Iv1与Fin_Iv2均在1%统计水平上显著,且第一阶段F值均远远超过10,表明这两个工具变量与内生解释变量高度相关,工具变量内生性假设得到满足。第二阶段中,过度识别检验的P值大于0.1,表明至少在10%的显著性水平上无法拒绝工具变量与模型随机扰动项不相关的假设,工具变量的外生性这一条件得到满足。表 7第2列结果表明,在考虑反向因果问题后,金融投资与股价信息含量间的负向关系仍然显著存在。

| 表 7 工具变量检验 |

前文理论分析提及,管理层可能出于盈余管理动机配置金融资产进而弱化公司信息环境,最终导致股价中公司特质信息含量较少。倘若理论分析中的逻辑存在,我们应当观察到持有较多金融资产的企业,表现出更高水平的盈余管理。为进一步解释金融投资与股价信息含量两者之间的作用机制,本文使用中介效应进行作用机制检验。具体模型如下:

| $ Mech=α+χ1Fin+γControl+ε $ | (4a) |

| $ Synch_{it+1}=α+λ1Fin+λ2Mech+γCotrol+ε $ | (4b) |

借鉴温忠麟、叶宝娟(2014)的方法,本文通过以下步骤检验盈余管理作用路径是否成立。具体步骤如下:(1)观察模型4a中解释变量Fin与中介变量(Mech)之间的系数χ1是否显著,其中Mech为盈余管理(Rem);(2)将解释变量Fin与中介变量Mech同时放入回归对被解释变量(Synch)进行回归,观察λ1、λ2的系数是否显著;(3)χ1、λ2系数均显著则中介效应成立,若两者有一个不显著则通过Bootstrap检验判断χ1*λ2效应是否显著;(4)在中介效应成立的前提下,λ1不显著则为完全中介,反之则为部分中介。

本文使用真实盈余管理验证金融资产的“盈余管理”这一路径。尽管前文提及,企业可以通过操纵金融资产类别、价值估计以及终止确认等方式实施盈余管理。操纵金融资产类别既包括将交易性金融资产错误归类为可供出售金融资产的应计盈余管理,又包括实际投资于可供出售金融资产的真实盈余管理。而由于类别的操纵需要结合售出方能最终实现盈余管理。因此,尽管在此过程中同时包含真实盈余管理与应计盈余管理,但本文推测该过程中可能真实盈余管理更多。借鉴Roychowdhury(2006)方法计算出真实盈余管理水平,详细计算过程见附录1。回归结果(表 8)表明,金融投资与真实盈余管理之间的系数χ1虽为正,但不显著,真实盈余管理与股价信息含量之间的系数λ2显著为负,为进一步验证χ1*λ2效应是否存在,我们进行了Bootstrap检验,其P值为0.084,小于0.1,表明盈余管理这一中介显著存在。这表明,企业通过持有金融资产这一真实盈余管理方式显著降低了企业财务信息披露的准确性和透明度,阻碍了投资者获取公司私有信息,降低了股价信息含量。

| 表 8 作用机制检验 |

前文的结果表明,金融投资可能是企业进行盈余管理的工具,使得金融投资降低了信息透明,最终导致公司股价信息含量降低。该部分,我们将根据企业特征进行分组检验,以佐证上述路径。

当企业自身出现坏消息时,企业通过配置金融资产实施盈余管理的动机更强(Zhu,2016)。当企业主业恶化抑或面临较高的财务风险时,企业通过金融投资平滑利润隐藏利润下降这一坏消息的动机更强。为此,借鉴黄贤环等(2018)等人的做法,使用Altman Z值度量财务风险;关于主业经营状况借鉴杜勇等(2017)的做法,使用主营业务收益率度量。分别按照企业上一年主业收益率、财务风险指标的中位数将样本分为两组,从表 9 PanelA中可以看出,当企业主业收益率更低、财务风险更高时,金融资产与股价信息含量的负向关系越显著。这表明,当企业自身存在坏消息时,企业越倾向于通过配置大量金融资产实施盈余管理,因此股价信息含量的降低也更加显著。

| 表 9 横截面分组 |

当公司信息环境会对高管自身利益造成影响时,管理层有动机通过盈余管理以实现自身利益最大化。在高管减持股票前,管理层具有更强的动机管理公司信息环境以达到高价减持目的。因此,减持当年管理层通过配置金融资产管理公司信息环境的动机更强,导致公司信息透明度更低。此外,高管上任初期时,其具有更强的动机做低利润,为后期获取高额薪酬做准备。为此,我们借鉴孙淑伟等(2017)、许言等(2017)的研究定义高管减持及高管任期。表 9 PanelB的结果显示,在高管减持及上任初期时,金融资产对股价信息含量的降低作用更显著。这表明高管有动机通过金融资产管理实施盈余管理以实现自身利益最大化,导致公司信息透明度降低,最终降低了公司股价信息含量。

五、拓展性分析前文理论分析提及企业可利用操纵空间较大的交易性金融资产与可供出售金融资产实施盈余管理,那么实际情况与理论预期是否一致?既然金融资产配置降低了股价信息含量,不利于资源优化配置,那么是否存在一定的治理机制缓解两者之间的负向作用?该部分我们将尝试对上述问题作出解答。

(一) 金融资产分类与股价信息含量新会计准则规定,金融资产的划分取决于管理者持有意图,管理者意图的不可验证性使其在交易性金融资产和可供出售金融资产的划分中具有较大的选择空间(叶建芳等,2009;孙蔓莉等,2010)。因此,相较于其他类型金融资产,交易性金融资产与可供出售金融资产的操纵空间较大,管理层通过配置上述两种资产实施盈余管理的动机更强。若上述逻辑存在,金融资产对股价信息含量的降低更多是由于交易性金融资产与可供出售金融资产所致。为验证猜想,我们将金融资产划分为两类,第一类(Fin_One)为交易性金融资产与可供出售金融资产的总和,第二类(Fin_Two)为其他金融资产的总和。表 10中回归结果验证了基本猜想。这不仅佐证文章的基本假设,同时也能在一定程度上为我国企业持有交易性金融资产与可供出售金融资产金额远远超过其他类型金融资产提供了可能的解释。

| 表 10 拓展性检验 |

尽管文章基本结论发现,金融投资可能会有损股价信息效率,但我们不能因此否定金融资产在企业中的积极作用,金融资产高流动、低成本等特征使其成为缓解企业流动性约束的重要工具。因此,本文尝试寻找可能的治理机制,扬长避短,充分发挥其正面作用,将负面作用最小化。既然金融投资降低了盈余信息透明度,投资者获取知情信息的成本上升,那么透明的信息环境能否缓解金融投资与股价信息含量之间的负向关系呢?本文尝试从外部信息环境与内部公司治理机制着手寻找提升资本市场定价效率的治理方式。信息透明度很大程度上内生于所在地的司法体系(Bushman et al., 2004;La Porta et al., 2000)。在法治环境比较完善的地区,外部司法制度能有效约束和监督契约双方,降低契约执行成本。由于高质量的信息披露对于最优契约设计而言至关重要,所以完善的司法环境加大了对信息透明度的需求。此外,有效的公司治理有助于提升信息披露质量,使得更多的公司特质信息能够进入到股票之中,表现为较高的股价异质性波动。基于此,我们分别采用樊纲市场化指数(王小鲁等,2017)中的市场中介发育和法律制度环境指数来度量地区司法效率,使用两权分离度量公司治理,并按照样本上述两指标的中位数将全样本分为两组。表 10 PanelB结果表明,尽管金融投资弱化了公司信息环境进而降低股价信息含量,但完善的司法体系以及对有效的内部人制约能够在一定程度上削弱两者之间的负向关系。

六、研究结论及政策建议股价信息含量作为评判证券市场运行效率的重要指标,其对于保障实体经济健康发展、维持金融市场稳定具有重要意义。本文着眼于我国实体企业大量配置金融资产这一现实,利用2007-2017中国A股上市公司样本数据,实证检验了金融资产对于股价信息含量的影响。研究发现:金融资产显著降低了公司股价信息含量。具体而言,管理层通过操纵金融资产类别、公允价值估值及择时出售等手段实现其盈余管理目的,且交易性金融资产与可供出售金融资产在这一过程中起关键作用。当公司盈余管理动机较强时,如业绩恶化、高管减持时,管理层通过金融资产实施盈余管理的动机越强,其对股价信息含量的降低作用也愈加明显。较为有效的司法体系及对内部人有效的制约有助于缓解金融资产对股价信息含量的降低作用。

本文的研究结论具有一定的政策建议:(1)金融资产的盈余管理功能显著降低了股价信息含量,这为监管防范提供了新思路,监管部门及审计部门应当强化对上市公司金融资产的关注,增强会计信息真实性;(2)公允价值计量模式本意是提高会计信息的价值相关性,但会计政策的选择性及我国活跃市场的缺乏使得公允价值计量成为管理层实施盈余管理的工具,进而导致股价信息含量降低。因此目前我国会计准则仍亟待完善,同时如何规范公允价值运用,降低其操纵空间也成为会计准则制定者重点关注的问题。(3)“脱实向虚”背景之下,监管部门及投资者在关注企业金融资产配置总额的同时应当着重关注金融资产配置结构,深入挖掘企业配置金融资产的动机。(4)投资者在依据会计信息做出决策之前,可适当剔除金融投资收益对利润造成的影响,以此避免金融投资收益导致的虚假利润对投资者决策的干扰。

附录

真实盈余管理

本文借鉴Roychowdhury(2006)等的方法,用销售操控、生产操控和酌量性费用操控三种方式来衡量真实活动盈余管理。当公司通过这三种方式来调节利润时,根据会计科目的平衡关系及财务报表项目之间的勾稽关系可知,进行销售操控将导致经营现金净流量异常降低,生产操控将导致销售成本和存货持有成本超常增加,酌量费用操控将导致相应费用异常减少。根据上述规则,可构建如下三种操控方式的估计模型:

销售操控估计模型

| $ C F O_{i t}=\beta_{0}+\beta_{1}\left(\frac{1}{A_{i t-1}}\right)+\beta_{2}\left(\frac{S_{i t}}{A_{i t-1}}\right)+\beta_{3}\left(\frac{\mathit{\Delta } S_{i t}}{A_{i t-1}}\right)+\varepsilon $ |

其中,CFO为公司经营活动现金净流量,ΔSit为第t年销售收入变动额。

生产操控估计模型

| $ P R O D_{i t} / A_{i t-1}=\beta_{0}+\beta_{1}\left(\frac{1}{A_{i t-1}}\right)+\beta_{2}\left(\frac{S_{i t}}{A_{i t-1}}\right)+\beta_{3}\left(\frac{\mathit{\Delta } S_{i t}}{A_{i t-1}}\right)+\beta_{4}\left(\frac{\mathit{\Delta } S_{i t-1}}{A_{i t-1}}\right)+\varepsilon $ |

其中,

酌量性费用操控估计模型

| $ D I S X_{i t} / A_{i t-1}=\beta_{0}+\beta_{1}\left(\frac{1}{A_{i t-1}}\right)+\beta_{2}\left(\frac{S_{i t-1}}{A_{i t-1}}\right)+\varepsilon $ |

其中,DISX为管理费用与销售费用之和。

通过对上述三个模型分年度分行业回归计算得出相应的系数,将系数带回原模型可分别获得异常经营现金净流量(E_CFO)、异常生产成本(E_PROD)和异常酌量性费用(E_DISX)。同时,借鉴Zang(2012)的算法来衡量真实活动盈余管理综合程度(Rem),即,

| $ Rem=\left(E_{C F O}-E_{P R O D}-E_{D I S X}\right) $ |

| [] |

白俊、宫晓云, 2018, “融资融券制度提高还是降低了股价非同步性”, 《南方经济》, 第 11 期, 第 47-66 页。 |

| [] |

陈康、刘琦, 2018, “股价信息含量与投资-股价敏感性——基于融资融券的准自然实验”, 《金融研究》, 第 9 期, 第 126-142 页。 |

| [] |

陈强, 2014, 《高级计量经济学及Stata应用(第二版)》, 北京: 高等教育出版社。 |

| [] |

成思危, 2015, “虚拟经济不可膨胀”, 《资本市场》, 第 1 期, 第 8 页。 |

| [] |

杜勇、张欢、陈建英, 2017, “金融化对实体企业未来主业发展的影响:促进还是抑制”, 《中国工业经济》, 第 12 期, 第 113-131 页。 |

| [] |

韩燕、崔鑫、郭艳, 2015, “中国上市公司股票投资的动机研究”, 《管理科学》, 第 4 期, 第 120-131 页。 |

| [] |

胡奕明、王雪婷、张瑾, 2017, “金融资产配置动机:'蓄水池'或'替代'?——来自中国上市公司的证据”, 《经济研究》, 第 1 期, 第 181-194 页。 |

| [] |

黄俊、郭照蕊, 2014, “新闻媒体报道与资本市场定价效率——基于股价同步性的分析”, 《管理世界》, 第 5 期, 第 121-130 页。 |

| [] |

黄霖华、曲晓辉, 2014, “证券分析师评级、投资者情绪与公允价值确认的价值相关性——来自中国A股上市公司可供出售金融资产的经验证据”, 《会议研究》, 第 7 期, 第 18-26+96 页。 |

| [] |

黄贤环、吴秋生、王瑶, 2018, “金融资产配置与企业财务风险:'未雨绸缪'还是'舍本逐末'”, 《财经研究》, 第 12 期, 第 100-112+125 页。 |

| [] |

李超颖、张玥、李烜博、梁上坤, 2018, “公允价值下的盈余管理:平稳利润下的危机——以A上市公司为例”, 《会计与经济研究》, 第 4 期, 第 46-61 页。 |

| [] |

李志生、李好、马伟力、林秉旋, 2017, “融资融券交易的信息治理效应”, 《经济研究》, 第 11 期, 第 150-164 页。 |

| [] |

林永坚、王志强、李茂良, 2013, “高管变更与盈余管理——基于应计项目操控与真实活动操控的实证研究”, 《南开管理评论》, 第 1 期, 第 4-14+23 页。 |

| [] |

刘贯春、张军、刘媛媛, 2018, “金融资产配置、宏观经济环境与企业杠杆率”, 《世界经济》, 第 1 期, 第 148-173 页。 |

| [] |

刘珺、盛宏清、马岩, 2014, “企业部门参与影子银行业务机制及社会福利损失模型分析”, 《金融研究》, 第 5 期, 第 96-109 页。 |

| [] |

罗宏、曾永良、宛玲羽, 2016, “薪酬攀比、盈余管理与高管薪酬操纵”, 《南开管理评论》, 第 2 期, 第 19-31+74 页。 |

| [] |

毛志宏、徐畅, 2018, “金融资产的公允价值分层计量能识别盈余管理吗?——基于我国非金融类上市公司的实证研究”, 《经济科学》, 第 4 期, 第 117-128 页。 |

| [] |

彭俞超、韩珣、李建军, 2018, “经济政策不确定性与企业金融化”, 《中国工业经济》, 第 1 期, 第 137-155 页。 |

| [] |

彭俞超、倪骁然、沈吉, 2018, “企业'脱实向虚'与金融市场稳定——基于股价崩盘风险的视角”, 《经济研究》, 第 10 期, 第 50-66 页。 |

| [] |

宋军、陆旸, 2015, “非货币金融资产和经营收益率的U形关系——来自我国上市非金融公司的金融化证据”, 《金融研究》, 第 6 期, 第 111-127 页。 |

| [] |

孙蔓莉、蒋艳霞、毛珊珊, 2010, “金融资产分类的决定性因素研究——管理者意图是否是真实且唯一标准”, 《会计研究》, 第 7 期, 第 27-31+95 页。 |

| [] |

孙淑伟、梁上坤、阮刚铭、付宇翔, 2017, “高管减持、信息压制与股价崩盘风险”, 《金融研究》, 第 11 期, 第 175-190 页。 |

| [] |

王国刚, 2017, “金融运行的新问题”, 《中国金融》, 第 5 期, 第 19-21 页。 |

| [] |

王红建、曹瑜强、杨庆、杨筝, 2017, “实体企业金融化促进还是抑制了企业创新——基于中国制造业上市公司的经验研究”, 《南开管理评论》, 第 1 期, 第 155-166 页。 |

| [] |

王立章、王咏梅、王志诚, 2016, “控制权、现金流权与股价同步性”, 《金融研究》, 第 5 期, 第 97-110 页。 |

| [] |

王小鲁、樊纲、余静文, 2017, 《中国分省份市场化指数报告(2016)》, 北京: 社会科学文献出版。 |

| [] |

温忠麟、叶宝娟, 2014, “中介效应分析:方法和模型发展”, 《心理科学进展》, 第 5 期, 第 731-745 页。 |

| [] |

许言、邓玉婷、陈钦源、许年行, 2017, “高管任期与公司坏消息的隐藏”, 《金融研究》, 第 12 期, 第 174-190 页。 |

| [] |

叶建芳、周兰、李丹蒙、郭琳, 2009, “管理层动机、会计政策选择与盈余管理——基于新会计准则下上市公司金融资产分类的实证研究”, 《会计研究》, 第 3 期, 第 25-30+94 页。 |

| [] |

伊志宏、杨圣之、陈钦源, 2019, “分析师能降低股价同步性吗——基于研究报告文本分析的实证研究”, 《中国工业经济》, 第 1 期, 第 156-173 页。 |

| [] |

于丽峰、唐涯、徐建国, 2014, “融资约束、股价信息含量与投资-股价敏感性”, 《金融研究》, 第 11 期, 第 159-174 页。 |

| [] |

张成思、张步昙, 2016, “中国实业投资率下降之谜:经济金融化视角”, 《经济研究》, 第 12 期, 第 32-46 页。 |

| [] |

张烨、胡倩, 2007, “资产公允价值的信息含量及其计量——来自香港金融类上市公司的经验数据”, 《证券市场导报》, 第 12 期, 第 29-35 页。 |

| [] |

钟覃琳、陆正飞, 2018, “资本市场开放能提高股价信息含量吗?——基于'沪港通'效应的实证检验”, 《管理世界》, 第 1 期, 第 169-179 页。 |

| [] |

钟永红、李书璇, 2018, “两融标的股票扩容与股票流动性的变化”, 《经济经纬》, 第 1 期, 第 146-151 页。 |

| [] |

Arrighi G., 1994, The Long Twentieth Century:Money, Power, and the Origins of Our Times, London: Verso Press.

|

| [] |

Bushman R.M., Piotroski J.D., Smith, 2004, "What Determines Corporate Transparency". Journal of Accounting Research, 42(2), 207–252.

|

| [] |

Chan K., Hameed A., 2006, "Stock Price Synchronicity and Analyst Coverage in Emerging Markets". Journal of Financial Economics, 80(10), 115–147.

|

| [] |

Dechow P.M., Myers L. A, Shakespeare, 2010, "Fair Value Accounting and Gains from Asset Securitizations:A Convenient Earnings Management Tool with Compensation Side-benefits". Journal of Accounting & Economics, 49(1-20), 2–25.

|

| [] |

Demir F., 2009, "Financial Liberalization, Private Investment and Portfolio Choice:Financialization of Real Sectors in Emerging Markets". Journal of Development Economics, 88(2), 314–324.

DOI:10.1016/j.jdeveco.2008.04.002 |

| [] |

Denis D.J., Sibilkov V., 2010, "Financial Constraints, Investment, and the Value of Cash Holdings". Review of Financial Studies, 23(1), 247–269.

|

| [] |

Fishman M. J., Hagerty K. M., 1992, "Insider Trading and the Efficiency of Stock Prices". The RAND Journal of Economics, 23(1), 106–122.

DOI:10.2307/2555435 |

| [] |

French K. R., Roll R, 1986, "Stock Return Variances:The Arrival of Information and the Reaction of Traders". Journal of Financial Economic, 17(1), 5–26.

|

| [] |

Karamanou I., Vafeas N., 2005, "The Association between Corporate Boards, Audit Committees, and Management Earnings Forecasts:An Empirical Analysis". Journal of Accounting Research, 43(3), 453–486.

|

| [] |

Kothari S. P., Shu S., Wysocki P. D., 2009, "Do Managers Withhold Bad News". Journal of Accounting Research, 47(1), 241–276.

|

| [] |

La Porta R., Lopez-de-silanes F., Shleifer A., Vishny R., 2000, "Investor Protection and Corporate Governance". Journal of Financial Economics, 58(1), 3–27.

|

| [] |

Morck R., Yeung B., Yu W., 2000, "The Information Content of Stock Markets:Why do Emerging Markets Have Synchronous Stock Price Movements". Journal of Financial Economics, 58(1), 215–260.

|

| [] |

Orhangazi ö., 2008, "Financialisation and Capital Accumulation in the Non-financial Corporate Sector:A Theoretical and Empirical Investigation on the US Economy:1973-2003". Cambridge Journal of Economics, 32(6), 863–886.

DOI:10.1093/cje/ben009 |

| [] |

Piotroski J.D., Roulstone D.T., 2004, "The Influence of Analysts, Institutional Investors, and Insiders on the Incorporation of Market, Industry, and Firm -specific Information into Stock Prices". Accounting Review, 79(4), 1119–1151.

DOI:10.2308/accr.2004.79.4.1119 |

| [] |

Roll R., 1998, "R2". Journal of Finance, 43, 541–66.

|

| [] |

Roychowdhury S., 2006, "Earnings Management through Real Activities Manipulation". Journal of Accounting and Economics, 42(3), 335–370.

DOI:10.1016/j.jacceco.2006.01.002 |

| [] |

Smith C. W., Stulz R. M., 1985, "The Determinants of Firms' Hedging Policies". Journal of Financial and Quantitative Analysis, 20(04), 391–405.

DOI:10.2307/2330757 |

| [] |

Stulz R.M., 1996, "Rethinking Risk Management". Journal of Applied Corporate Finance, 9(3), 8–25.

DOI:10.1111/j.1745-6622.1996.tb00295.x |

| [] |

Teoh S.H., Wong T.J., Rao G.R., 1998, "Are Accruals during Initial Public Offerings Opportunistic?". Review of Accounting Studies, 3(1-2), 175–208.

|

| [] |

Wurgler J., 2000, "Financial Markets and The Allocation of Capital". Journal of Financial Economics, 58(1), 187–214.

|

| [] |

Zang A. Y., 2012, "Evidence on the Trade-off between Real Activities Manipulation and Accrual-Based Earnings Management". The Accounting Review, 87(2), 675–703.

DOI:10.2308/accr-10196 |

| [] |

Zhu W., 2016, "Accruals and Price Crashes". Review of Accounting Studies, 21(2), 349–399.

DOI:10.1007/s11142-016-9355-1 |