地理距离是影响成本的重要因素。Krugman(1991)创建了新经济地理理论,认为运输成本会引发聚集经济、外部性、规模经济等问题。施炳展等(2012)和符淼(2009)等后续研究也发现,地理距离影响我国物流、贸易和技术溢出等问题。实际上,地理距离也能够影响金融市场。从风险投资(Bengtsson and Ravid, 2009;Tian,2011;黄福广等,2014)、银行借贷(Hollander and Verriest, 2015)、股票交易行为(Ivković and Weisbenner,2005)、兼并收购(Uysal et al., 2008;Kang and Kim, 2008)、公司融资(Loughran,2008;Almazan et al., 2010)等等多种角度,现有文献研究了地理距离在金融中的重要性。

公共监管理论认为,金融市场存在信息不对称性和较强的外部效应,需要政府监管。我国领土广阔,上市公司众多,分散分布在各个地区,然而监管资源总是有限的,这就造成了上市公司与监管机构地理距离上的广泛差异,有的上市公司位于监管机构的“近水楼台”,有的则处于“山高皇帝远”的位置。地理距离会影响投资、融资、股票交易等金融市场中的各个方面,当然也会影响金融监管和上市公司行为。上市公司普遍存在着委托代理问题,基于自身的职业和薪酬关注(Graham et al., 2005;Ball,2009;田利辉等,2013)、避税(Kim and Zhang, 2011a)、提高短期内期权价值(Kim and Zhang, 2011b)、构建企业帝国(Kothari et al., 2009)等考虑,经理人往往从事隐匿坏消息等违规行为。作为资本市场的重要参与者,证监会对规范上市公司的行为发挥着重要作用。那么,上市公司与监管机构的地理距离如何影响经理人违规行为和监管执行效果呢?

地理距离影响信息不对称程度。即使现代信息传播技术发达,地理距离也仍然阻碍着金融市场参与者之间的信息传递,特别是一些“软信息”的传递(Stein,2002)。地理距离的增加导致监管者需要花费更多的时间、精力、金钱等资源去收集上市公司相关信息,削弱了监管机构的信息获取能力,增加了信息不对称程度。

地理距离影响监管威慑程度。对经理人来说,经理人的自律行为需要外部提醒和威慑。地理上临近能够增大惩戒可能性,至少提高经理人对违规后受惩罚的感知度,能够减少经理人的违规行为。对经理人而言,距监管机构越近,监管感知度就越高,监管执法的威慑力就越强,进而自律程度越高。

地理距离影响监管执行成本。如果监管机构与上市公司之间的地理距离越大,监管人员所需的旅费等财务成本和时间成本就越高,所消耗的监管资源就越大。在时间和人力限制下,监管机构更倾向于对临近的上市公司实施更多的监管。距离较远的上市公司面临的监管环境相对宽松,其从事违规行为的可能性相对较大。

本文分析我国上市公司数据,试图从非对称风险视角出发,分析监管距离如何影响经理人的隐藏坏消息行为进而导致股价的崩盘风险。公司层面的股价崩盘风险是指个股特有收益出现极端负值的概率,是积累的负面信息的集中释放(Jin and Myers, 2006;Kim et al., 2011a, 2011b)。经理人有能力也有动机隐藏负面信息。如果公司的负面信息长期累积,就会逐渐逼近临界值,这样,负面信息在某个时点集中释放,导致股价暴跌。有效监管和提高信息透明度能够降低股价的崩盘风险(Hutton et al., 2009;De Fond et al., 2015;叶康涛等,2015)。监管距离假说认为,上市公司与监管机构的地理距离越大,经理人的坏消息隐匿行为越严重,公司层面的崩盘风险越高。

目前,有关地理距离影响金融监管的研究,基本局限在美国,例如,Kedia and Rajgopal(2011)、Kubick and Lockhart(2016)发现,如果美国上市公司距离所在州监管机构越近,那么监管机构的执法力度越强,经理人从事违规行为的可能性越低。由于我国法律制度的制定和执行尚不完善,非正式制度可能占据着更为重要的位置(陈志华等,2013)。本文认为开展针对中国的地理距离与金融监管效果的研究有独特的意义,中国资本市场也为研究这一问题提供了良好的条件:第一,在我国的证券监管组织机构体系中,中国证监会在各省、自治区、直辖市和计划单列市派出了监管机构(2004年统一更名为证监局)①,负责证券期货市场一线监管工作,对上市公司等信息披露义务人实施检查。①第二,我国特殊的上市公司地理分布和证券监管实践造成的上市公司与监管机构地理距离在横截面上的显著差异为研究地理因素对股价崩盘风险的影响提供了良好的样本和数据。第三,相比于西方发达国家,我国资本市场信息效率较低,坏消息确认及时性较低(Jin and Myers, 2006;Piotroski and Wong, 2013;许年行等,2012),个股股价崩盘风险较大。这样,我国上市公司样本是研究监管距离和崩盘风险之间关系的理想实验场所。

① 派出机构分别为北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、深圳、大连、宁波、厦门、青岛36个证券监管局。同时,派出机构还有上海专员办和深圳专员办主要经营监管上海证交所、上海期货交易所和深圳证交所,不负责具体上市公司的监管,故不在本文研究范围之内。

① 《关于印发〈派出机构监管工作职责〉的通知》(证监发〔2003〕86号)规定中国证监会派驻各省、自治区、直辖市、计划单列市监管局的主要职责为:根据证监会的授权,对辖区内的上市公司,证券、期货经营机构,证券期货投资咨询机构和从事证券业务的律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构的证券、期货业务活动进行监督管理;查处监管辖区范围内的违法、违规案件。2015年《中国证监会派出机构监管职责规定》规定派出机构负责证券期货市场一线监管工作,对上市公司等信息披露义务人实施检查等职责。

分析2006-2014年我国A股上市公司样本,我们考察了上市公司与所在地中国证监会派出机构(各省、自治区、直辖市和计划单列市的证监局)的地理距离如何影响崩盘风险。本文发现,如果上市公司总部所在地与其证监会派出机构的地理距离越远,那么该公司个股股价崩盘风险越高。进一步分析发现,如果开通高铁或者上市公司所在地社会信任水平足够高,那么监管距离和崩盘风险的正相关关系是不显著的;如果监管负担严重或政府效率低下,那么监管距离和崩盘风险之间正相关关系更为显著。

本文的学术贡献如下:首先,本文使用手工收集的中国上市公司数据,检验验证了监管距离假说,并将政府效率、信任文化等正式制度与非正式制度因素整合到地理因素影响经济主体行为的研究框架中,论证了地理距离影响中国企业经理人与证券监管者行为的约束条件,有助于地理与金融这一交叉学科理论在新兴市场国家的发展。其次,中国股票市场成立时间较短,与其它发达经济体相比更为不成熟和不稳定,公司信息环境更差,股价崩盘风险更高,因此,全面分析哪些因素会导致中国股价崩盘至关重要,本文从地理距离这一视角丰富了关于股价崩盘风险影响因素的研究,对综合构建中国股价崩盘风险影响因素框架具有增量贡献。再次,本文的研究有助于更加深入地理解之前被忽视的非正式制度对金融监管效率的影响,为法治尚不够完善的我国完善金融监管制度设计,提高证券监管效率,维护资本市场稳定运行提供了决策参考。

本文的结构安排如下:第二部分为理论分析与研究假说;第三部分进行研究设计;第四部分为实证研究结果;第五部分为进一步分析,第六部分为稳健性检验;第七部分总结全文。

二、理论分析与假说提出 (一) 公司股价崩盘风险的形成机理经理人和股东之间存在利益冲突,经理人往往更关注自身的利益,而非企业的长期发展。譬如,Graham et al.(2005)、Ball(2009)和田利辉等(2013)认为,经理人关注职业和薪酬,以至于进行财务造假,严重扭曲企业行为;Kim et al.(2011b)发现,经理人关注提高在执行期内的期权价值,不惜带来此后的股价崩盘风险;Kim et al.(2011a)认为,经理人试图避税,从而隐匿企业的有关消息;Kothari et al.(2009)发现,经理人长期压制负面消息,致力于企业帝国的构建,而非企业的长期发展。Jin and Myers(2006)构建了信息结构模型对股价崩盘风险的生成机理进行了解释,认为经理人有能力也有动机隐藏负面信息, 往往选择在信息不对称前提下隐藏公司坏消息。随着经营周期的持续,公司的负面信息不断累积,一旦超过临界值,负面信息将集中释放,导致股价暴跌。综上,现有文献认为,职业经理人隐匿坏消息和信息不透明带来了股价崩盘风险。

信息透明度和经理人道德风险是崩盘风险产生的主要因素。对于信息透明度如何影响股价崩盘风险,Hutton et al.(2009)发现,财务报告透明度越低,股价崩盘风险越高;潘越等(2011)发现,分析师关注可以减弱信息不透明对股价崩盘风险的影响;叶康涛等(2015)发现,内部控制信息披露减少股价崩盘风险;DeFond et al.(2015)发现,强制采取IFRS会计标准能够提高信息透明度,增加经理人隐匿坏消息的难度,从而降低崩盘风险。现有文献也从内在动机探讨了代理成本对于股价崩盘风险的影响。Kim et al.(2011b)考察了管理层股权激励增大了负面消息的隐匿行为,从而提高了崩盘风险。Xu et al.(2014)发现,我国国有控股企业高管为了获取超额薪酬,而压制坏消息,从而带来崩盘风险。An and Zhang(2013)、Callen and Fang(2013)、王化成等(2015)和田利辉等(2016)分别研究了机构投资者和大股东如何通过监督作用降低崩盘风险。李小荣、刘行(2014)甚至发现,中国的女性CEO可以有效降低股价崩盘风险,性别影响崩盘风险。现有文献还从外部环境探讨了崩盘风险的影响因素。从道德文化环境出发,Callen and Fang(2015)研究了公司所在地的宗教信仰对股价崩盘风险的影响。然而,对于至关重要的监管环境是否和如何影响崩盘风险的问题尚且鲜有研究。

(二) 地理距离影响公司股价崩盘风险的三大效应监管机构与上市公司的地理距离至少能从如下三个方面影响公司的股价崩盘风险:

第一,地理距离影响信息不对称程度。Stein(2002)指出,即使现代信息传播技术发达,地理距离也仍然阻碍着金融市场参与者之间的信息传递,特别是一些“软信息”的传递。根据交易成本理论(Williamson, 1981),如果金融市场参与者之间地理距离较短,那么信息不对称程度降低,交易成本下降。地理距离的增加会导致需要花费更多的时间、精力、金钱等资源去收集上市公司相关信息,削弱经济主体的信息获取能力,增加信息不对称程度(Agarwal and Hauswald, 2010;黄福广等,2014;刘江会、朱敏,2015;罗进辉等,2017)。地理距离不利于监管机构与企业之间的信息传递与面对面沟通,加重了“软信息不对称”,而这种“软信息”可能更能反映公司经理人的动机和能力,包含企业更多真实信息,比市场上公开信息更有效、更前瞻(白雪莲等,2015),更有利于监管机构事前实施积极引导上市公司行避免违规行为发生。反之,地理临近的监管机构与上市公司可以更加便捷、密切地进行非正式的交流增强监管机构与上市公司的信任与合作,使上市公司及时准确了解监管规则,增加公司自律。地理距离通过影响监管机构与上市公司信息不对称程度进而影响股价崩盘风险这一机制我们称之为监管信息效应。

第二,地理距离影响监管威慑强度。对经理人来说,经理人的自律行为需要外部提醒和威慑。距证监局的地理距离越近,上市公司高管会更容易和更经常通过各种场合感受到监管机构的存在。提醒越频繁,威慑能力越强,经理人的自律程度越高。Becker(1968)等犯罪经济学文献认为,基于效用最大化的考虑,是否实施犯罪或违规取决于潜在违规人员主观进行的成本收益分析。由于违规和犯罪未必一定被发现并得到惩戒,实施犯罪违规的成本具有很大的不确定性,但是,实施犯罪的收益比较容易认知。Sah(1991)和Glaeser et al.(1996)认为,潜在犯罪违规分子会通过社会交往来评估执法力度和犯罪成本。也就是说,经理人会主动评估坏消息隐匿行为被监管部门发现的概率。这样,上市公司和所在地区证监局之间的地理距离影响着威慑信号的传递。相对于距离更远的上市公司,距证监局更近的上市公司的主要经理人更易时常见到监管人员,感知监管的存在,从而会在一定程度上减少隐匿坏消息的行为。地理距离越近,监管力度越强,自律程度越高,经理人违规的可能性越小,公司行为越规范,个股股价崩盘风险越小。地理距离通过影响对经理人的外部提醒和威慑程度进而影响股价崩盘风险这一机制我们称之为监管威慑效应。

第三,地理距离影响监管执行成本。监管产生成本,监管机构面临着资源约束。2011年的《金融稳定委员会报告》指出,在推动有效监管的过程中,监管部门的资源约束是主要障碍。其中,地理距离是影响监管成本的重要因素。对监管者来说,金融监管必然是要付出成本的,比如,金融监管工作中所投入的硬件设施,组织运作以及监管人才的培训及培养。各监管机构都可能受到时间、人员、预算等资源的约束,在实施监管过程中监管当局往往考虑自身的资源约束和成本付出。2007年美国审计总署(GAO)审计报告显示,美国证监会的监管活动受到证监会资源约束的影响。美国证监会的执法人员将外出监管的费用作为一项重要的成本在实施监管过程中加以考虑。Kedia and Rajgopal(2011)研究表明距离证监会更近的上市公司容易受到调查。同样,我国各地证监会派出机构面临着监管资源约束,公务员的时间限制和精力限制也导致了主动减少外出巡查。这样,证监局对距离自己更近的上市公司更易对其实施监管,这有助于近距离的上市公司加强信息披露,减少经理人的坏消息隐匿行为,进而降低股价崩盘风险。地理距离通过影响监管执行成本进而影响股价崩盘风险这一机制我们称之为监管执行效应。

综上所述,地理距离能够通过监管信息效应、监管威慑效应和监管执行效应影响中国证券监管者与上市公司经理人的行为和监管效果:地理距离越大,公司与监管者的信息不对称程度越严重,信息透明度越差;地理距离越大,监管威慑程度越低,经理人更可能从事坏消息隐匿等违规行为;监管距离越大,监管执行成本越高,监管越难以对上市公司的违规行为实施有效惩治,显然,这些都会导致公司股价崩盘风险越高。因此,本文提出监管距离假说:上市公司与所在地证监局的地理距离与公司层面的崩盘风险显著正相关。

三、研究设计 (一) 样本数据我们分析上海和深圳证券交易所2007—2014年上市的全部A股上市公司,其股票收益率数据、公司财务数据来源于CSMAR数据库,公司治理相关变量数据来源于CSMAR数据库,机构投资者数据来源于Wind数据库。

对于初始数据,我们进行了如下处理:(1)剔除金融类上市公司;(2)为了估计股价崩盘风险的数值,参照Jin and Myers(2006)等文献的做法,剔除每年交易周数小于30的样本;(3)剔除数据缺失的样本。本文使用的数据样本是此后得到的8451个公司-年观测值。为剔除异常值对结果的影响,对模型中所有连续变量在1%的水平进行Winsorize处理。

(二) 变量定义1.崩盘风险(crash risk)。公司层面的股价崩盘风险是指个股特有收益出现极端负值的概率。借鉴Hutton et al.(2009)、Kim et al.(2011a, 2011b)、许年行等(2012, 2013)、田利辉、王可第(2017)相关研究,本文采用了负收益偏态系数(NCSKEW)与收益上下波动比率(DUVOL)两种方法度量股价崩盘风险。

首先,使用每只股票i的周收益数据,根据下面模型(1)计算股票i经过市场调整后的超额收益率。

| $ r_{i, t}=α+β_{1, i}r_{m, t-2}+β_{2, i}r_{m, t-1}+β_{3, i}r_{m, t}+β_{4, i}r_{m, t+1}+β_{5, i}r_{m, t+2}+ε_{i, t} $ | (1) |

ri, t为每一年度股票i在第t周的收益,rm, t为A股所有股票在第t周经流通市值加权的平均收益率。股票i第t周经过市场调整后的超额收益率Wi, t为:

| $ W_{i, t}=\ln(1+ε_{i, t}) $ | (2) |

其中,εi, t为模型(1)中的回归残差。

在此基础上,构造如下两个股价崩盘风险的度量指标。股票i经过市场调整后周收益率的负收益偏态系数(NCSKEW),计算如下:

| $ {NCSKEW}_{i, t}=-\left[n(n-1)^{3 / 2} \sum W_{i, t}^{3}\right] /\left[(n-1)(n-2)\left(\sum W_{i, t}^{2}\right)^{3 / 2}\right] $ | (3) |

股价上升和下降阶段波动性的差异即收益上下波动比率(DUVOL)的计算方法为:首先,根据股票i经过市场调整后周超额收益率(Wi, t)是否大于年度平均收益率将股票收益数据分为上升阶段和下降阶段两个子样本,并分别计算两个子样本中股票收益的标准差Rd,然后使用如下的公式计算DUVOLi, t。

| $ D U V O L_{i, t}=\ln \left\{\left[\left(n_{u}-1\right) \sum\limits_{down} R_{d}^{2}\right] /\left[\left(n_{d}-1\right) \sum\limits_{u p} R_{u}^{2}\right]\right\} $ | (4) |

其中,nu(nd)为股票i的周特有收益Wi, t大于(小于)年平均收益Wi的周数。

2.监管距离的度量指标。借鉴Kedia and Rajgopal(2011)、Kubick and Lockhart(2016)的基本思路,本文主要计算了上市公司注册地距中国证监会派驻各省、自治区、直辖市、计划单列市监管局的地理距离。运用百度地图等互联网工具,手工收集样本上市公司注册地和各监管局所对应的经纬度坐标。利用上述坐标,计算每家上市公司与各监管局的地理距离。Distance表示上市公司注册地距所在地证监局的地理距离,LnDistance表示上市公司注册地距所在地证监会派出机构的地理距离的自然对数。本文回归表格中,主要使用了地理距离是否大于100公里作为是否靠近证监会的分组标准。Distance_Dum为虚拟变量,如果上市公司注册地距当地证监局的地理距离大于100公里则为1,反之则为0。

3.控制变量。参考Hutton et al.(2009)、Kim et al.(2011a, 2011b, 2014)、许年行等(2012, 2013)等研究,本文选取如下控制变量:股票换手率的变化Dturnover,公司规模Size,股票i的年度收益率Ret,股票年度周收益率的标准差Sigma,上市公司的账面市值比MB,资产负债率Lev,总资产收益率ROA,和应计盈余的绝对值ABACC。此外,还控制了滞后一期的NSCKEW和DUVOL和行业因素、年度因素。各变量的定义与度量见表 1。

| 表 1 变量定义与度量 |

本次首先通过Hausman检验确定应该使用固定效应模型还是随机效应模型,Hausman检验的结果强烈拒绝使用随机效应模型的假设,因此本文使用面板固定效应模型①。公式(6)是检验监管距离假说的主要模型。模型中,Crash为第t期的两个股价崩盘风险指标NSCKEW和DUVOL;Distance为上市公司注册地距所在地证监会派出机构的地理距离的自然对数LnDistance或者为距离是否大于100公里的虚拟变量Distance_Dum;Controls为表 1中定义的第t-1期的控制标量,YD和InD分别为年度和行业虚拟变量。行业虚拟变量的设置按照证监会2012年修订的《上市公司行业分类指引》,制造业细分到大类级,其它行业分类到门类级。

① 感谢匿名评审专家的建议,Hausman检验的结果可向作者索取。

根据假设1,Distance的系数β1应显著为正。

| $ Crash_{t}=α+β_{1}Distance_{{\rm t-1}}+γControls_{t-1}+YD+InD+ε $ | (6) |

表 2列示了文中主要变量的描述性统计结果。结果显示,股价崩盘风险指标NSCKEW和DUVOL的均值分别为-0.052和0.018,标准差分别为0.933和0.781,说明这两个指标在样本公司间存在着较大的差异。上市公司注册地距当地证监局的地理距离Distance平均值约为154公里,标准差约为325公里,说明这两个指标在样本公司间也存在较大差异。上市公司注册地距当地证监局的地理距离是否大于100公里的虚拟变量Distance_Dum的平均值为0.369,说明有接近40%的上市公司注册地与当地证监局的地理距离大于100公里。其它变量的分布均在合理范围之内。

| 表 2 描述性统计 |

表 3报告了主要变量的Pearson相关系数,两个股价崩盘风险指标的相关系数约为0.93,说明这两者具有较好的一致性。上市公司注册地距当地证监局的地理距离与崩盘风险的两个指标的相关系数为正,且至少在10%的水平上显著;这说明,在不考虑其它影响时,上市公司与证监局的地理距离越大,其个股崩盘风险越高,支持了本文的监管距离假说。

| 表 3 Pearson相关系数 |

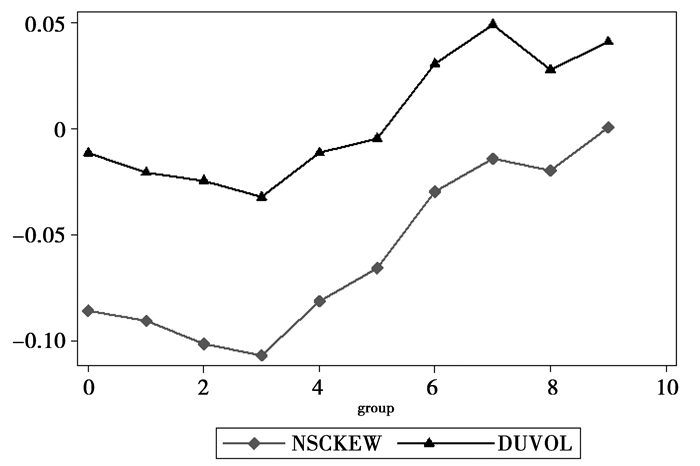

我们还将Distance从大到小将样本分成10组,然后求出每组NSCKEW与DUVOL的均值,将其标注在图 1中,从图 1可以看出,上市公司距证监局的地理距离与股价崩盘风险总体呈现正相关关系;随着地理距离的增加,股价崩盘风险逐渐提高。这也同本文假设相符。

|

图 1 地理距离与股价崩盘风险 |

在进行回归分析前,我们对主要变量进行了单变量检验。按照上市公司距证监局的地理距离是否大于100公里将样本分为两组。表 4报告了主要变量间差异检验结果:地理距离较大的组的NSCKEW与DUVOL的均值分别为-0.014和0.044,大于地理距离较小的组的均值-0.073和-0.002,且差异均在1%和5%的水平上显著。中位数检验的结果表明了同样的情况。无论是均值检验还是中位数检验均与本文假设预期一致。均值检验中除了MB与Size、Lev在组间均在显著差异外,其它各控制变量均不存在组间差异。中位数检验中Dturnover、Size与Lev均存在组间差异。为得出对本文假设更为可靠的支撑,我们通过多元回归分析进一步控制其它因素的影响。

| 表 4 单变量检验结果 |

表 5报告了监管距离假说的检验结果。模型(1)-(4)使用上市公司与所在地证监局的地理距离的自然对数作为监管距离的度量指标,模型(1)使用NSCKEW作为崩盘风险的度量指标,没有加入控制变量时,LnDistance的系数为0.020,且在1%的水平上显著;模型(2)加入了可能影响崩盘风险的控制变量,LnDistance的系数为0.015,且在1%的水平上显著;模型(3)和(4)使用DUVOL作为崩盘风险的度量指标,LnDistance的系数均为正,且分别在1%和5%水平上显著。模型(5)-(8)使用上市公司与所在地证监局的地理距离是否大于100公里这一虚拟变量作为靠近证监局的度量指标。无论是使用NSCKEW还是DUVOL作为崩盘风险的度量指标,所得结果均显著为正。

| 表 5 监管距离与股价崩盘风险 |

从控制变量上来看,Sigma、Ret、Size与崩盘风险正相关,与已有研究结论基本一致(Kim et al., 2011a, 2011b;An and Zhang, 2013;Callen and Fang, 2015;许年行等,2012;王化成等,2015)。

综上所述,在控制了可能影响崩盘风险的其它因素后,上市公司距所在地证监局的地理距离与未来股价的崩盘风险之间呈显著正相关关系,说明随着地理距离的增大,股价崩盘风险显著上升,支持了本文的监管距离假说。

2. 稳健性检验为保证上文结果的稳健性,本文从如下五个方面进行稳健性检验:①

① 囿于篇幅,本文没有报告稳健性检验的回归结果,留存备索。

第一,排除替代性解释。中国证监会的派出机构一般位于省会城市或计划单列市,而这些大城市往往同时是分析师、机构投资者、审计师等金融机构的聚集地。上市公司注册地距离证监会派出机构的地理距离越大,可能代表上市公司的地理位置越偏僻。而偏僻地区上市公司不仅受到证监会派出机构的监管不足,其它金融中介等也很难对其进行监督,从而导致公司的透明度更低。为剔除上述担忧,我们进行如下稳健性检验:首先,我们将公司机构持股比例(IO)、分析师跟随人数(Lnanalyst)和是否聘用四大审计师(Big4)三个变量分别和全部加入到模型(6)中,结果显示,当没有加入监管距离变量(LnDistance和Distance_Dum)时,我们发现IO与Big4与股价崩盘风险NSCKEW与DUVOL之间不存在显著关系,而Lnanalyst与崩盘风险存在显著正相关关系,这说明在本文研究样本和时间内,机构投资者和四大审计师并没有充分发挥监督作用,没有起到降低股价崩盘风险的作用,而分析师不但没有起到信息中介的作用,反而加剧了股价崩盘风险,上述结果与史永东、王谨乐(2014)、许年行等(2012)、许年行等(2013)等文献的研究结论一致。当加入监管距离变量时,LnDistance和Distance_Dum的系数依然显著为正,上述结果说明本文得到的结果并不是金融中介机构的监管作用造成的。其次,尽管如此,为进一步排除本文的结果是由于偏远地区公司造成的担忧,我们进行了样本调整,首先我们只保留了我国东部10省市的数据①,结果发现监管距离与股价崩盘风险之间依然存在显著正向关系,进一步,我们只保留了金融中心附近的样本(北京、上海、广东),监管距离与股价崩盘风险之间的显著正相关关系依然没有改变,这可以说明本文发现的监管距离与股价崩盘风险之间的正向关系并不是由“偏远公司”造成的。

① 具体指河北省、北京市、天津市、山东省、江苏省、上海市、浙江省、福建省、广东省、海南省。

第二,靠近证监会的度量指标的敏感性测试。为测试研究结论对靠近证监会度量指标的敏感性,我们定义了靠近证监会的不同的度量指标和新的虚拟变量。我们求出每一个证监局辖区内所有上市公司距证监局的距离的总和,然后用每一家上市公司距证监局的距离比上距离的总和,做为经过调整的地理距离度量指标(Adj_Distance)。我们也定义了新的靠近证监局的虚拟变量(Distance_Dum2);如果上市公司距所在地的证监局的地理距离大于50公里则Distance_Dum2取值为1,否则为0。我们发现,无论是使用NSCKEW还是DUVOL作为崩盘风险的度量指标,Adj_Distance的系数均为正,且至少在5%水平上显著。Distance_Dum2的系数为正,且在1%水平上显著。这说明本文的结论对靠近证监会的度量指标不敏感。

第三,更长的预测窗口。我们在前文考察了预测窗口为1年时地理距离对未来股价崩盘风险的预测能力。这里我们将崩盘风险的预测的窗口扩大到未来第二年,模型设定见公式(7):

| $ Crash_{t}=α+β_{1}Distance_{{\rm t-2}}+γControls_{t-2}+YD+InD+ε $ | (7) |

扩大预测窗口不仅能够考察地理距离对未来崩盘风险的长期影响,而且能够进一步克服可能存在的内生性问题。回归结果显示,无论是采用NSCKEW还是DUVOL作为崩盘风险的度量指标,LnDistance与Distance_Dum的系数均显著为正,说明在延长预测窗口后,监管距离假说依旧成立。

第四,分阶段回归。为进一步考察不同时间段,特别是金融危机前后地理距离与崩盘风险之间的关系,我们将样本分为2009年之前和2009年之后两个子样本,分别进行回归。我们发现,金融危机后,无论是采用NSCKEW还是DUVOL作为崩盘风险的度量指标,LnDistance与Distance_Dum前的系数均仍为正,且在1%的水平上显著。对于2009年之前的样本,无论是采用NSCKEW还是DUVOL作为崩盘风险的度量指标LnDistance前的系数为正,且至少在10%的水平上显著。

第五,进一步控制公司治理因素的影响。借鉴Xu et al.(2014)的研究,我们检验了董事会人数(BoardSize)、独立董事的比例(Indepr)和董事长与总经理是否两职兼任(Dual)这三个公司治理因素的影响。我们发现,在加入上述公司治理变量后,LnDistance与Distance_dum的系数仍然为正。这说明,在控制了公司治理等因素的影响后,上市公司与辖区内证监局的地理距离与崩盘风险正相关。

五、进一步分析本节进一步考察高铁开通、社会信任文化、监管负担和政府效率等正式制度与非正式制度对地理距离与股价崩盘风险之间的影响,从而进一步验证地理距离影响股价崩盘风险的监管信息效应、监管威慑效应和监管执行效应。

(一) 高铁开通与地理距离的监管信息效应交通运输技术的变革必将对金融市场的信息搜集产生显著影响。地理易达性带来了信息效率(特别是软信息获取效率)的改善(龙玉等,2017)。监管机构与上市公司之间高铁的开通缩短了监管机构与上市公司的“可达时间”,交通便捷和时间成本的节约会显著降低监管者的信息搜集成本,提高了二者互动的便利性,有助于降低信息不对称,缓解地理距离的“监管信息效应”。因此,我们预期开通高铁将弱化监管距离与股价崩盘风险之间的正向关系。

为此,我们手工收集了各证监会派出机构所在地与所辖上市公司所在地是否开通高铁数据,将是否开通高铁(Train)加入到模型(6)中,结果显示,在控制是否开通高铁后,监管距离核心自变量(LnDistance与Distance_Dum)的系数依然显著为正①。然后将样本分为已开通高铁的组与未开通高铁的组。表 6报告的回归结果显示,对于未开通高铁的组,无论使用NSCKEW还是使用DUVOL作为崩盘风险的度量指标,LnDistance与Distance_Dum的系数均在1%的水平上显著为正,而在已开通高铁的组,LnDistance与Distance_Dum的系数均不再显著。组间差异检验显示未开通高铁的组与已开通高铁的组在1%的水平上存在显著差异。上述结果说明,我国高速铁路建设在一定程度上带来了监管信息效率的改善,缓解了地理距离的“监管信息效应”,弱化了监管距离与股价崩盘风险之间的正向关系。

① 囿于篇幅本文没有报告相关回归结果,下同。

| 表 6 地理距离、高铁开通与股价崩盘风险 |

非正式制度由于具有更强的自发性和持续性,往往可以弥补正式制度的不足(贺京同、范若滢,2015)。微观经济主体的行为往往受到所处文化环境的影响(陈东华等,2013;马勇,2013;古志辉,2015;Callen and Fang, 2015)。社会信任文化在经济活动中发挥着重要作用(Guiso et al., 2008)。当社会形成相互信任的普世价值观时,单个经济主体的欺诈行为将面临更大的违规成本,在社会信任水平高的地区,经理人的隐匿坏消息等道德风险行为将得到改善,由于地理距离造成的威慑不足会有所缓解,因此,我们预期社会信任将弱化地理距离的“监管威慑效应”,弱化监管距离与股价崩盘风险之间的正向关系。

为此,我们将社会信任排名(TrustRank)加入到模型(6)中,结果显示,在控制社会信任后,监管距离核心自变量(LnDistance与Distance_Dum)的系数依然显著为正。进一步,按照公司所在省份社会信任水平排名是否大于中位数①,我们将样本分为社会信任水平低的组和社会信任水平高的组,表 7报告的分组回归结果表明,在社会信任水平高的组,只有当使用NSCKEW作为崩盘风险的度量指标时,LnDistance前的系数在5%的水平上显著,其余均不再显著。而对于社会信任水平低的组,LnDistance与Distance_Dum前的系数均在1%的水平上显著。组间差异检验显示,社会信任水平低的组与社会信任水平高的组在1%的水平上存在显著差异。这说明,在社会信任水平不足的地区“山高皇帝远”的后果更严重,社会信任这种非正式制度能够弥补正式监管制度的不足,缓解地理距离的“监管威慑效应”。

① 本文所使用的代表社会信任水平的数据来源于中国综合社会调查(CGSS)2010-2013年对社会信任水平进行测度的数据。具体地,针对“总的来说,您同不同意在这个社会上,绝大多数人都是可以信任的?”这一问题的五个选项“非常不同意”、“比较不同意”、“说不上同意不同意”“比较同意”、“非常同意”分别赋值为1—5,然后,对每一年每一省份(直辖市、自治区)所有被调查居民计算平均值作为该省(直辖市、自治区)的社会信任水平得分,最后按得分高低对社会水平进行排序。

| 表 7 社会信任分组分析 |

本文提出的地理距离的“监管执行效应”这暗含着一个前提,监管资源是有限的。如果监管机构与上市公司的地理距离越远,导致需要花费更多的时间、精力、金钱等成本对该公司进行监管。受制于监管资源约束,监管机构倾向于对较近的上市公司进行更多更严的监管,从而较远的上市公司面临较为宽松的监管环境。这样,地理距离越远,经理人隐匿坏消息的可能性越大,股价越可能崩盘。如果一个证监局所要监管的上市公司越多,监管负担越重,那么每一上市公司所可能分摊的监管资源就越少,进而地理距离的“监管执行效应”就越严重。

借鉴Kedia and Rajgopal(2011),本文使用每年度辖区内所需要监管的全部上市公司数量作为各地证监局所面临的监管资源约束的代理变量,其直观含义是辖区内上市公司数量越多,当地监管局的监管工作负担越重。首先,我们将监管负担作为控制变量加入到模型(6)中,结果显示加入该控制变量后,监管距离核心自变量(LnDistance与Distance_Dum)的系数依然显著为正①。进一步,按照监管数量是否大于年度中位数,我们将样本分为监管负担大的组和监管负担小的组。表 8报告了监管负担与监管距离与股价崩盘风险之间关系的影响的回归结果。结果显示,对于监管负担大的组,无论使用NSCKEW还是使用DUVOL作为崩盘风险的度量指标,LnDistance与Distance_Dum的系数均显著为正,而在监管负担小的组,LnDistance与Distance_Dum的系数均不再显著。组间差异检验显示监管负担小的组与监管负担大的组均在1%的水平上存在显著差异。上述结果表明,监管负担更重、监管资源约束更强时,监管距离与股价崩盘风险之间的正向关系更显著,地理距离的“监管执行效应”更严重。

① 为节省篇幅,本文未报告相关回归结果,留存备索,下同。

| 表 8 地理距离、监管负担与股价崩盘风险 |

在经济转轨过程中,政府所扮演的角色受到经济学家的普遍关注,企业行为在很大程度上内生于公司所处的地方政府环境(陈德球等,2011)。中国不同地区的政府质量存在显著差异(世界银行,2007),其中政府机构运作效率是政府质量的重要方面,地方证监局虽然隶属于中国证监会,但其监管效率不可避免地受到所在地的政治、经济、文化等因素的影响,可以推断如果一地区的行政效率越高,则该地区证监局的监管效率也很可能更高,证监局的监管效率越高,受到监管资源约束的影响可能就越小,地理距离的“监管执行效应”越不显著,从而弱化监管距离与股价崩盘风险之间的正向关系。因此,我们推断对于政府行政效率越高的地区,监管距离与股价崩盘风险之间的正向关系越不显著。

对于政府质量的度量,世界银行在2007年发布了《中国政府治理、投资环境与和谐社会:中国120个城市竞争力的提高》的调查报告,围绕投资环境、政府效率及和谐社会三大主题设计了数十项指标,根据对124000家公司的调查结果,为中国120个城市的各项指标进行评分。我们选取“企业平均每年与政府机构打交道的天数”作为政府行政效率的代理变量,将政府行政效率(GovEff)加入到模型(6)中,结果显示,在控制政府行政效率后,监管距离核心自变量(LnDistance与Distance_Dum)的系数依然显著为正。将120个城市的上述指标按照是否大于中位数将样本分为行政效率高的组和行政效率低的组。表 9报告的回归结果显示,当因变量为NSCKEW时,LnDistance与Distance_Dum的系数只在行政效率低的组显著为正,在行政效率高的组不显著。当因变量为DUVOL时,LnDistance的系数也只在行政效率低的组显著。进一步的组间差异检验显示,行政效率高的组与行政效率低的组在1%的水平上存在显著差异。表 9的结果表明,政府质量影响监管距离与股价崩盘风险之间的正向关系,政府行政效率足够高,地理距离的“监管执行效应”不再发挥作用,监管距离与股价崩盘风险之间的正向关系不存在。

| 表 9 行政效率分组分析 |

地理距离能够从信息、心理、制度各角度影响经济主体行为,本文提出的监管距离假说认为,地理距离能够通过监管信息效应、监管威慑效应和监管执行效应影响中国证券监管者与上市公司经理人的行为和监管效果:地理距离越大,监管机构的信息获取能力越弱,经理人更可能从事坏消息隐匿等违规行为,监管机构越难以对上市公司的违规行为实施有效惩治,从而导致公司股价崩盘风险的提高。分析2007年-2014年的我国上市公司样本,我们研究了上市公司注册地距所在地中国证监会派出机构(各省、自治区、直辖市和计划单列市的证监局)的地理距离对公司层面的股价崩盘风险的影响。我们发现,监管机构与上市公司总部的地理距离越远,该上市公司股价的崩盘风险越大。进一步分析发现,如果开通高铁或者上市公司所在地社会信任水平足够高,那么监管距离和崩盘风险的正相关关系是不显著的;如果监管负担严重或政府效率低下,那么监管距离和崩盘风险之间正相关关系更为显著,从而佐证了地理距离影响股价崩盘风险的监管信息效应、监管威慑效应和监管执行效应。

上述理论总结与实证证据揭示了我国上市公司地理分布与证券监管监管实践造成的“山高皇帝远”现象的经济后果,对完善我国金融监管设计,提高证券监管效率,维护资本市场稳定具有一定的借鉴意义和启示:

第一,加快监管科技布局,创新金融监管方式。现代通讯技术快速发展降低了信息收集和传递成本,高速铁路网的开通影响着金融监管效果,这就意味着金融监管应该充分利用现代科技,创新监管方式,通过科技手段,服务监管需求、提高监管效率。互联网金融的发展催生了新的业态,也带来新的风险挑战。加快监管科技布局不仅仅应对互联网环境下应对金融科技挑战的现实需要,也是全面提高监管质量的必然要求。为此,监管机构也需要运用大数据、云计算、人工智能、区块链等现代技术,丰富监管手段,创新监管方式,提高监管质量。

第二,加强社会诚信建设,培育公司自律文化。对于我国这样的转型和新兴经济体,正式制度尚不够完善,文化等非正式制度发挥作用的空间更大。“文化兴国运兴,文化强民族强”,在完善我国金融监管体系的过程中,既要接纳、吸收和改良西方发达国家的有益经验,也要树立文化自信,充分重视文化与监管的互补效应。社会成员彼此信任能够弥补监管缺位,这就意味着,我国需要充分发挥非正式制度在经济社会发展中的作用,加强社会诚信建设。自律文化氛围能够抑制经理人道德风险,这就意味着我们需要培育公司自律文化,通过公司自律提高监管规则和标准的约束力,建立公司行为底线,规范资本市场秩序。

第三,优化监管资源配置,提高政府行政效率。“山高皇帝远”式的监管缺位一定程度上也是我国监管资源不足的体现,这就意味着我国金融监管的加强不仅是监管规则的细化和完善,而且也需要加大监管资源投入,减少对于监管人员旅行费用等限制,根据实际需要来动态配置金融监管的人力、财力和物力,提升对上市公司的全面监管。当然,在加强监管资源投入的同时,需要提高监管执行效率,避免寻租、监管俘获导致的监管失灵,这就要求转变监管职能,增加监管政策的透明度,避免“监”过少,而“管”太多,实现金融监管与市场机制的平衡。

总之,提高金融监管质量和效率是是一项系统工程,既需要正式制度的主导,也需要非正式制度的补充,既需要监管者的主动深入,也需要被监管者的自律约束,既需要科技创新,也需要文化支撑。只有这样才能避免陷入“山高皇帝远”式的监管缺少与制度尴尬,才能促进我国资本市场的健康发展!

| [] |

白雪莲、张俊瑞、刘彬, 2015, “地理距离能够影响基金持股的治理效应吗?——基于上市公司股利政策的研究”, 《中央财经大学学报》, 第 8 期, 第 54-63 页。 |

| [] |

陈东华、章铁生、李翔, 2008, “法律环境、政府管制与隐形契约”, 《经济研究》, 第 3 期, 第 60-72 页。 |

| [] |

陈冬华, 等, 2013, “宗教传统与公司治理”, 《经济研究》, 第 9 期, 第 71-84 页。 |

| [] |

陈德球、李思飞、王丛, 2011, “政府质量、终极产权与公司现金持有”, 《管理世界》, 第 11 期, 第 127-141 页。 |

| [] |

樊纲、王小鲁、朱恒鹏, 2011, 《中国市场化指数:各地区市场化相对进程2011年报告》, 北京: 经济科学出版社。 |

| [] |

符淼, 2009, “地理距离和技术外溢效应——对技术和经济集聚现象的空间计量学解释”, 《经济学(季刊)》, 第 4 期, 第 1549-1566 页。 |

| [] |

古志辉, 2015, “全球化情境中的儒家伦理与代理成本”, 《管理世界》, 第 3 期, 第 113-123 页。 |

| [] |

贺京同、范若滢, 2015, “社会信任水平与企业现金持有——基于权衡理论的解读”, 《上海财经大学学报》, 第 17 期, 第 30-41 页。 |

| [] |

黄福广、彭涛、邵艳, 2014, “地理距离如何影响风险资本对新企业的投资”, 《南开管理评论》, 第 17 期, 第 83-95 页。 |

| [] |

李小荣、刘行, 2014, “CEO vs CFO:性别与股价崩盘风险”, 《世界经济》, 第 12 期, 第 102-129 页。 |

| [] |

刘江会、朱敏, 2015, “地理因素会影响中国企业IPO的成本吗?——基于'软信息不对称'的视角”, 《经济管理》, 第 10 期, 第 31-41 页。 |

| [] |

罗进辉、黄泽悦、朱军, 2017, “独立董事地理距离对公司代理成本的影响”, 《中国工业经济》, 第 8 期, 第 100-119 页。 |

| [] |

龙玉、赵海龙、张新德、李曜, 2017, “时空压缩下的风险投资——高铁通车与风险投资区域变化”, 《经济研究》, 第 4 期, 第 195-208 页。 |

| [] |

马勇, 2013, “社会自律文化、银行发展与金融监管”, 《当代经济科学》, 第 4 期, 第 1-12 页。DOI:10.3969/j.issn.1002-2848.2013.04.001 |

| [] |

潘越、戴亦一、林超群, 2011, “信息不透明、分析师关注与个股暴跌风险”, 《金融研究》, 第 9 期, 第 138-151 页。 |

| [] |

施炳展、冼国明、逯建, 2012, “地理距离通过何种途径减少了贸易流量”, 《世界经济》, 第 7 期, 第 22-41 页。 |

| [] |

世界银行, 2007, 《政府治理、投资环境与和谐社会——中国120个城市竞争力的提升》, 北京: 中国财政经济出版社。 |

| [] |

田利辉、张伟, 2013, “政治关联影响我国上市公司长期绩效的三大效应”, 《经济研究》, 第 11 期, 第 71-86 页。 |

| [] |

田利晖、叶瑶、张伟, 2016, “两权分离与上市公司长期回报:利益侵占还是简政释权”, 《世界经济》, 第 7 期, 第 49-72 页。 |

| [] |

田利辉、王可第, 2017, “社会责任信息披露的'掩饰效应'和上市公司崩盘风险-来自中国股票市场的DID-PSM分析”, 《管理世界》, 第 11 期, 第 146-157 页。DOI:10.3969/j.issn.1002-5502.2017.11.011 |

| [] |

王化成、曹峰、叶康涛, 2015, “监督还是掏空:大股东持股比例与股价崩盘风险”, 《管理世界》, 第 2 期, 第 45-56 页。 |

| [] |

许年行, 等, 2012, “分析师利益冲突、乐观偏差与股价崩盘风险”, 《经济研究》, 第 7 期, 第 127-140 页。 |

| [] |

许年行、于上尧、伊志宏, 2013, “机构投资者羊群行为与股价崩盘风险”, 《管理世界》, 第 7 期, 第 31-43 页。 |

| [] |

史永东、王谨乐, 2014, “中国机构投资者真的稳定市场了吗?”, 《经济研究》, 第 12 期, 第 100-112 页。DOI:10.3969/j.issn.1005-913X.2014.12.058 |

| [] |

叶康涛、曹峰、王化成, 2015, “内部控制信息披露能够降低股价崩盘风险吗?”, 《金融研究》, 第 2 期, 第 192-206 页。 |

| [] |

Agarwal S., Hauswald R., 2010, "Distance and Private Information in Lending". Review of Financial Studies, 23(7), 2757–2788.

DOI:10.1093/rfs/hhq001 |

| [] |

Almazan A. A., Motta S., Uysal V., 2010, "Financial Structure, Acquisition Opportunities, and Firm Locations". Journal of Finance, 65(2), 529–563.

|

| [] |

An H., Zhang T., 2013, "Stock Price Synchronicity, Crash Risk, and Institutional Investors". Journal of Corporate Finance, 21(1), 1–15.

|

| [] |

Allen F., Qian J., Qian M., 2005, "Law, Finance, and Economic Growth in China". Journal of Financial Economics, 77(1), 57–116.

|

| [] |

Aghion P., Algan Y., Cahuc P., Shleifer A., 2010, "Regulation and Distrust". Quarterly Journal of Economics, 125(3), 1015–1049.

|

| [] |

Ball R., 2009, "Market and Political Regulatory Perspectives on the Recent Accounting Scandals". Journal of Accounting Research, 47(2), 277–323.

|

| [] |

Becker G., 1968, "Crime and Punishment:an Economic Approach". Journal of Political Economy, 76(2), 169–217.

DOI:10.1086/259394 |

| [] |

Bengtsson, O. and A. Ravid, 2009, "The Geography of Venture Capital Contracts", Working Paper, University of Illinois.

|

| [] |

Callen J., Fang X., 2013, "Institutional Investor Stability and Crash Risk:Monitoring Versus Short-termism?". Journal of Banking and Finance, 37(8), 3047–3063.

DOI:10.1016/j.jbankfin.2013.02.018 |

| [] |

Callen J., Fang X., 2015, "Religion and Stock Price Crash Risk". Journal of Financial and Quantitative Analysis, 50(1/2), 169–195.

|

| [] |

Dang, T. L., R.W. Faff, H.Luong and L. Nguyen, 2017, "Individualistic Cultures and Crash Risk", European Financial Management, Forthcoming.

|

| [] |

DeFond M., Hung M., Li S., Li Y., 2015, "Does Mandatory IFRS Adoption Affect Crash Risk?". Journal of Accounting Research, 49(1), 69–95.

|

| [] |

Glaeser D., Sarcedote B., Scheinkmen J., 1996, "Crime and Social Interactions". Quarterly Journal of Economics, 111(2), 507–548.

|

| [] |

Graham J. R., Harvey C. R., Rajgopal S., 2005, "The Economic Implications of Corporate Financial Reporting". Journal of Accounting and Economics, 40(1-3), 3–73.

DOI:10.1016/j.jacceco.2005.01.002 |

| [] |

Guiso L., Sapienza P., Zingales L., 2008, "Trusting the Stock Market". Journal of Finance, 63(6), 2557–2600.

|

| [] |

Hutton A., Marcus A., Tehranian H., 2009, "Opaque Financial Reports, R2, and Crash Risk". Journal of Financial Economics, 49(1), 67–86.

|

| [] |

Hollander S., Verriest A., 2016, "Bridging the Gap:the Design of Bank Loan Contracts and Distance". Journal of Financial Economics, 119(2), 399–419.

|

| [] |

Ivković Z., Scott W., 2005, "Local Does as Local is:Information Content of the Geography of Individual Investors' Common Stock Investments". Journal of Finance, 60(1), 267–306.

|

| [] |

Jin L., Myers S., 2006, "R2 Around the World:New Theory and New Tests". Journal of Financial Economics, 79(2), 257–292.

|

| [] |

Kang J., Kim J., 2008, "The Geography of Block Acquisitions". Journal of Finance, 63(6), 2817–2858.

|

| [] |

Kedia S., Rajgopal S., 2011, "Do the SEC's Enforcement Preferences Affect Corporate Misconduct?". Journal of Accounting and Economics, 51(3), 259–278.

DOI:10.1016/j.jacceco.2011.01.004 |

| [] |

Kim J., Li Y., Zhang Z., 2011a, "Corporate Tax Avoidance and Stock Price Crash Risk:Firm-level Analysis". Journal of Financial Economics, 100(3), 639–662.

DOI:10.1016/j.jfineco.2010.07.007 |

| [] |

Kim J., Li Y., Zhang L., 2011b, "CFOs versus CEOs:Equity Incentives and Crashes". Journal of Financial Economics, 101(3), 713–730.

DOI:10.1016/j.jfineco.2011.03.013 |

| [] |

Kothari S. P., Shu S., Wysocki P. D., 2009, "Do Managers withhold Bad News?". Journal of Accounting Research, 47(1), 241–276.

|

| [] |

Krugman, P., 1991, "Geography and Trade", The MIT Press.

|

| [] |

Kubick T., Lockhart G. B., 2016, "Proximity to the SEC and Stock Price Crash Risk". Financial Management, 45(2), 341–367.

|

| [] |

Loughran T., 2008, "The Impact of Firm Location on Equity Issuance". Financial Management, 37(1), 1–21.

|

| [] |

North D., 1990, Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge: Cambridge University Press.

|

| [] |

Piotroski J. D., Wong T. J., 2013, "Institutions and Information Environment of Chinese Listed Firms". Chapter in NBER book Capitalizing China, 201.

|

| [] |

Sah R., 1991, "Social Osmosis and Patterns of Crime". Journal of Political Economy, 99(6), 1272–1295.

DOI:10.1086/261800 |

| [] |

Stein J. C., 2002, "Informantion Production and Capital Allocation:Dencentralized versus Hierarchical Firms". Journal of Finance, 57(5), 1891–1921.

|

| [] |

Tian X., 2011, "The Causes and Consequences of Venture Capital Stage Financing". Journal of Financial Economics, 101(1), 132–159.

|

| [] |

Uysal V. B., Kedia S., Panchapagesan V., 2008, "Geography and Acquirer Returns". Journal of Financial Intermediation, 17(2), 256–275.

DOI:10.1016/j.jfi.2007.12.001 |

| [] |

Williamson O. E., 1981, "The Economics of Organization:The Transaction Cost Approach". American Journal of Sociology, 87(3), 548–577.

|

| [] |

Xu N., Li X., Yuan Q., Chan K. C., 2014, "Excess Perks and Stock Price Crash Risk:Evidence from China". Journal of Corporate Finance, 25(2), 419–434.

|