近年来,农村创业创新的活力持续增强。然而,农村中依然存在农副产品卖难等问题。创业者通过创业活动促使农业在为客户创造价值的基础上,实现价值获取,因而成为解决这一问题的重要策略。农业创业活动需要打破传统思维束缚,设计利益相关者之间新的交易方式获取价值,即通过新颖型商业模式设计可能为解决农副产品生产加工与销售问题提供有效途径。

随着农村创业活动的日益增加,农业创业主题逐渐引起学者们的关注。现有农业创业研究主要聚焦于概念界定(Lans et al., 2017)、影响机制(潘安成、李鹏飞,2014)、路径研究(袁成龙,2014)等。亦有学者基于农业创业情境重点探究乡村旅游企业社区参与和环境行为(杨学儒、李浩铭,2019),提出农村家族创业研究框架(杨学儒等,2013)等。通过文献梳理发现,以往农业创业研究尚缺乏对商业模式设计的关注。

在农业创业情境下,创业者控制诸多可再生自然资源,需要靠资源的协奏能力,并通过资源的结构化、捆绑和利用等行为获得优势(Sirmon et al., 2011)。资源管理问题亦是影响商业模式的重要因素(Sirmon and Hitt, 2003)。因此,农业创业者资源编排能力影响商业模式设计。一方面,创业者一般可通过影响机会识别、资源获取等作用于整个创业过程(刘伟等,2018);另一方面,机会-资源一体化为创业研究提供了新视角(葛宝山等,2015)。从机会角度来说,机会能力包括机会识别与机会开发,而机会识别促进商业模式设计和创新(张红、葛宝山,2016)。此外,创业是持续学习的过程(单标安等,2014),农业创业通常面临较高的不确定性,需要创业者通过创业学习来整合知识并创新商业模式,以实现快速成长(云乐鑫等,2017)。综上可见,资源编排、机会能力以及创业学习是影响农业创业新颖型商业模式设计的关键因素。但现有研究偏向从权变理论视角研究前因变量与商业模式设计之间的单向线性关系,而机会-资源之间联系密切,仅从单向线性分析难以有效诠释多个相关联的前因变量与商业模式设计之间的复杂关系。

鉴于此,本研究选取40个农业创业案例,基于组态视角,运用定性比较分析(QCA)方法,探析资源编排、机会能力和创业学习对新颖型商业模式设计的影响机制。试图诠释以下问题:一是农业创业资源编排的结构、捆绑和利用如何影响商业模式设计?二是资源编排、机会能力和创业学习对商业模式设计的影响机制是什么?本文通过增强资源编排理论对于小企业、创业企业、创业创新活动相关问题的解释力度,指导农业创业创新活动开展,促进乡村振兴战略的实现。

二、文献回顾与理论框架在农业创业情境中,农业创业者可通过获取的创业资源打破封闭系统,并通过商业模式设计重塑系统动力,构建农业创业开放系统(刘伟等,2018)。可见商业模式设计对农业创业至关重要。对于商业模式设计,Zott and Amit(2008)基于Miller对新颖和效率的定义,将商业模式设计区分为新颖型商业模式设计和效率型商业模式设计,并指出新颖型商业模式设计的实质是对利益相关者之间经济交换新方式的概念化(Zott and Amit, 2008),比如联系以前未联系的群体,连接利益相关者的新方式,或者设计新的交易方式等(Zott and Amit, 2007)。现有商业模式设计研究主要有组织设计、资源基础理论、创新性质、机会性质、交互结构等视角(George and Bock, 2011),缺少对资源编排与商业模式设计之间关系的诠释。

农业创业者通常拥有或控制丰富的可再生的农业资源。基于资源基础理论,资源获取和配置影响企业的商业模式设计(Garnsey et al., 2008)。企业可通过重组资源创新其商业模式(Zott and Amit, 2007)。在不同创业活动中,资源配置方式通常存在差别和异质性(Zott and Amit, 2010),而新颖型与效率型商业模式设计的绩效前景可能因企业家可获得资源的可用性和成本而异(Zott and Amit, 2007)。由此可见,资源配置影响商业模式设计。资源配置的实质是对资源和能力的管理、组合与运用,而资源编排关注管理者如何影响基于资源基础的竞争优势(Sirmon et al., 2011),资源配置与资源编排密不可分。同时,Sirmon et al.(2003)认为商业模式定义了如何使用资源和能力实现公司竞争战略,资源编排与商业模式设计休戚相关。因此,资源编排是影响商业模式设计的重要因素。

农业创业情境下,除资源外,机会也是商业模式设计的重要影响因素。商业模式是机会开发机制(Amit and Zott, 2001)。George et al.(2011)将商业模式定义为实施商业机会所设计的组织结构,强调了商业模式与机会之间的联系。现有研究将机会能力划分为机会识别能力和机会开发能力(马鸿佳等,2010),而机会识别影响商业模式创新(张红、葛宝山,2016)。由此可见,创业者的机会能力影响商业模式设计。

创业是持续学习的过程(单标安等,2014),创业者学习也是商业模式设计不断优化和完善的过程。在农业创业情境中,创业者需通过创业学习,整合资源和机会。对创业企业而言,其商业模式设计主要通过创业学习实现(陈寒松、王智晨,2017)。在农业创业情境下,创业者需要通过学习,构建利益相关者之间新交易方式,设计新颖型商业模式。因此,创业学习也是影响农业创业者商业模式设计的重要因素。

从前因变量之间关系角度,对于资源编排与机会能力,部分学者关注资源与机会之间的关系,基于资源基础理论视角构建机会模型(Haynie et al., 2009),构建机会-资源一体化能力衍生机理模型(高洋等,2015),开发机会-资源一体化并开发相应量表(葛宝山等,2015)。对于机会与资源之间的关系,既有研究表明机会识别和机会开发影响资源获取和资源配置,亦有研究发现有反向作用(葛宝山等,2015)。对于资源编排与创业学习,资源整合在创业学习与创新之间发挥着中介作用(葛宝山、王浩宇,2017)。资源整合包括对资源的识别、获取、构建和配置的过程(葛宝山、王浩宇,2017),而资源构建和配置的过程也是资源编排的过程。也就是说,创业学习与资源编排之间存在一定的因果关系。对于机会能力与创业学习,探索式学习显著影响机会识别,利用式学习与机会识别之间存在倒U关系(李军、杨学儒,2016)。从关系网络视角,关系网络通过创业学习预测创业机会识别(陈文沛,2016)。由此可知,创业学习影响机会能力。因此,资源编排、机会能力、创业学习三者之间存在相互作用。

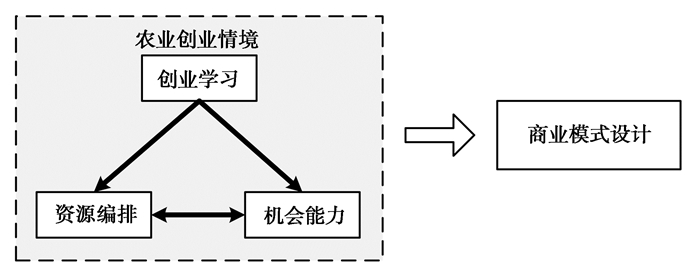

综上,在农业创业情境下,资源编排、机会能力、创业学习均在商业模式设计过程中发挥不容忽视作用,且三个前因变量相互作用。现有研究多基于权变理论,探究影响因素与商业模式设计之间的单向线性关系,难以诠释机会-资源一体化视角下复杂整体对商业模式设计的影响机制,且目前尚缺乏对多个相互作用的前因变量对商业模式设计作用机理的剖析。据此得出本文的研究框架(如图 1),即从组态视角探究资源编排、机会能力、创业学习对商业模式设计的影响机制。

|

图 1 研究框架 |

本研究旨在探究资源编排、机会能力、创业学习所构成的前因条件共同对商业模式设计的影响机理。通过文献梳理发现,三个前因变量之间存在内在作用机制,资源编排与机会能力之间可能存在相互作用;创业学习影响资源编排和机会能力,即变量之间关系存在不独立问题。而传统的定量研究多致力于探究影响因素与结果变量之间的单向线性关系,难以解释自变量之间的复杂因果关系(杜运周、贾良定,2017)。“组态”研究视角假定组织属性与环境之间存在双因果环和非线性关系。QCA方法一方面可分析多个变量的共同作用,另一方面可解决前因变量之间的不独立问题(杜运周、贾良定,2017)。在可能的情况下,研究者应采用模糊集方法(fsQCA)校准定距或定比变量(杜运周、贾良定,2017)。因此,本研究选择模糊集定性比较方法。

(二) 数据收集本研究数据源于中央电视台(CCTV)七套《致富经》栏目2018年案例数据。《致富经》致力于宣传报道“涉农经济发展过程中的致富经验、创新做法”,为启迪农业创业者和农业创业研究提供了大量真实可靠的案例与素材。基于此数据的学术研究已经取得成果(张敬伟、裴雪婷,2018;刘伟等,2018)等,国际顶尖期刊《小企业管理杂志》(JSBM)也有文章选择公开报道的农村创业作为数据来源(Yu et al., 2013)。农业创业主要是指帮助农民调整市场经济活动的创业活动(Steven et al., 2007),与《致富经》报道内容相吻合,可见《致富经》适用于农业创业研究。《致富经》所描述的均涉及创业者对于农业资源的管理与编排,通过识别开发创业机会开展创业活动,但并非所有案例均涉及创业活动的商业模式设计,因此,采取以下步骤进行案例选择:

首先,将2018年《致富经》的180多个案例整理成104万字文本资料;其次,为保证所选择案例与商业模式设计相关,以“模式”为关键词对案例进行检索,获得相关案例49个;第三,通过详细阅读案例内容,剔除与商业模式设计不相关以及创业过程内容不完整的案例后,最终确定40个案例,符合fsQCA使用样本要求。

(三) 变量测度与赋值在QCA分析中,所有变量可分为结果变量(Outcome)与前因变量(Condition),分别对应传统回归分析中的因变量和自变量或解释变量(吕峰等,2018)。本研究的结果变量为商业模式设计,前因变量包括资源编排、机会能力、创业学习。为保证研究效度,团队成员依据前人开发量表编制编码表,统一编码标准。

1.结果变量。Zott and Amit(2007)将商业模式设计划分为新颖型和效率型,并指出两者并非互不相容,可共同存在,是两种“主导设计”(Amit and Zott, 2015)。Karolin et al.(2018)通过案例研究,提炼出商业模式设计的四种类型:高效率-高新颖型、中等效率-中等新颖型、高新颖-中等效率以及中等新颖-高效率型。通过案例分析发现,农业创业情境下,创业者一方面需要降低成本、提高效率;另一方面需要创建与利益相关者之间的新联系等,创新企业商业模式。因此,在农业创业情境中,商业模式的效率型与新颖型同时存在,主导程度随具体情境的变化而有所差异。本研究借鉴上述分类,根据主导程度的高低,将效率型赋值为“1”,高效率-中等新颖型赋值为“2”,中等效率-中等新颖型和高效率-高新颖型赋值为“3”,中等效率-高新颖型赋值为“4”,新颖型赋值为“5”。

2.前因变量。农业创业者通常拥有丰富的农业资源,如何进行资源编排是创业者需要解决的关键问题,也是影响商业模式设计的重要方面。因此,本研究将资源编排分为资源结构化、资源捆绑和资源利用(Sirmon et al., 2011)。资源结构化是指对资源和能力组合的管理,包括(资源)获得、积累、出让三个维度(Sirmon et al., 2011;Baert et al., 2016;Carnes et al., 2017)。资源捆绑是指整合资源和能力以构建或改变能力的过程,包括稳定、丰富、开拓三个维度(Sirmon et al., 2011;Baert et al., 2016;Carnes et al., 2017)。资源利用是指应用资源和能力为顾客创造价值,为所有者创造财富的过程,包括调动、协调、部署三个维度(Sirmon et al., 2011;Baert et al., 2016)。依据李克特5点量表对各维度编码,并将资源结构化、资源捆绑和资源利用分别赋值为各自维度编码结果的均值。

机会能力包括机会识别能力和机会开发能力(马鸿佳等,2010)。依据Chandler et al.(1992)、Man et al.(2002)、董保宝等(2014)所制定的机会能力量表,通过对相似题项的合并删减,结合农业创业实践,制定编码规则。机会识别能力所对应的编码规则为:1)准确识别消费者产品或服务需求,感知未满足的需求;2)寻找可以给消费者带来价值的产品和高质量的商业机会。机会开发能力所对应的编码规则为:1)适应环境变化、务实的态度、利用良好的关系;2)擅长开发新创意、新产品和服务,新的市场区域、新的生产、营销和管理方法。依据李克特5点量表和编码规则进行编码,机会能力赋值为各维度得分均值。

创业学习包括经验学习、认知学习和实践学习(单标安等,2014;葛宝山、王浩宇,2017)。本研究依据Lumpkin(2005)、Chandler et al.(2009)对认知学习的诠释与度量,以及Li et al.(2010)、单标安等(2014)开发的创业学习量表,结合农业创业特点,制定创业学习编码规则。经验学习所对应的编码规则为:1)不断反思先前的失败行为;2)大部分经验来自于不断重复某些行为;3)失败行为并不可怕,关键在于能从中吸取教训。认知学习所对应的编码规则为:1)经常与行业中的专业人员交流;2)非常关注同行业中“标杆”企业的行为;3)经常阅读相关书籍和文献以获取有价值的创业信息。实践学习所对应的编码规则为:1)创业过程中持续搜集有关内、外部环境的信息;2)注重在创业实践中深化创业认识;3)通过持续的创业实践来反思或纠正已有的经验。依据李克特5点量表和编码规则编码案例中的创业学习,并将其赋值为三维度得分均值。

(三) 信效度分析对于定性比较分析(QCA)方法,当前因变量个数为n的条件下,条件逻辑组合数量为2n(里豪克斯、拉金,2018)。本研究前因变量个数为5,所选案例数为40>25=32,符合要求。同时,通过三角验证保证了研究的信度和效度。即在编码过程中,采用背对背编码方式,由两名团队成员分别对40个案例进行编码,待全部编码完成后,对编码结果进行讨论,直至对所有编码结果无异议为止,保证了编码的信效度。此外,所选取案例涉及种植业、水产养殖业、饲养业等多种业务,且所在地区分布较广,包括山东、云南、海南、吉林、安徽、浙江、河北、四川、湖南、湖北等多个省市,具有较好的外部效度(潘安成、李鹏飞,2014)。

(四) 变量标准化模糊集定性比较分析中,校准后的分数代表属于某一集合的程度,“1”表示“完全隶属于某集合”,“0”表示“完全不隶属于某集合”(杜运周、贾良定,2017)。在运行结果之前,需对原始值进行标准化处理,将其校准为0~1之间的隶属程度。依据编码结果数据分布,本研究选择均值作为前因变量的0.5隶属,此时案例分布最为合理。结果变量商业模式设计的赋值代表新颖性和效率性的主导2程度,因此选择3作为0.5隶属。运用fsQCA3.0分别对前因变量和结果变量进行校准,实现变量标准化处理。表 1为所有变量的描述性统计值和相关系数矩阵。

| 表 1 描述性统计和相关系数矩阵 |

在进行组态分析之前,需要对单一因素是否为导致商业模式设计的充要条件进行检验,单项前因变量分析结果如表 2所示。

| 表 2 前因变量必要性检验 |

Ragin(2008)认为能够构成必要条件的Consistency阈值为0.85。结果显示,单项前因条件对商业模式设计的影响的一致性水平均小于0.85,表明任何单一的前因变量资源结构化、资源捆绑、资源利用、机会能力和创业学习等均不构成也不近似构成导致商业模式设计的必要条件。因此,需要探讨多因素构成组态对商业模式设计的作用机制。

(二) 商业模式设计前因组态运用fsQCA3.0对40个案例标准化结果进行处理,可获得简化解和复杂解,通过对各前因变量的理论分析,获得如表 3所示的六个中间解。

| 表 3 新颖型商业模式设计的组态 |

由表 3可知,新颖型商业模式设计的前因条件有六种组态,分别为:~资源捆绑*资源利用①;~资源结构化*~资源捆绑*创业学习;~资源结构化*资源利用*~机会能力;资源捆绑*机会能力*~创业学习;资源结构化*资源利用*机会能力;资源结构化*~资源捆绑*~机会能力*~创业学习。

① “*”表示“且”,“~”表示“非”。

1.~资源捆绑*资源利用。组态1表示,在资源编排过程中缺乏整合资源和功能以构建或改变能力的农业创业活动中,创业者可通过充分发挥资源能力应用,设计出新颖型商业模式,为顾客创造价值,为所有者创造财富。

2.~资源结构化*~资源捆绑*创业学习。组态2表示,对于资源编排中缺乏资源能力管理以及资源功能整合的农业创业活动,可通过经验学习、认知学习、实践学习等创业学习途径,不断反思先前经验,与专业人员交流,通过持续的创业实践反思纠正已有经验,最终设计出新颖型商业模式设计。

3.~资源结构化*资源利用*~机会能力。组态3表示,在资源编排过程中缺乏资源和能力管理且创业者缺乏机会能力的农业创业活动中,若创业者可较好的发挥资源利用能力,换言之,能充分应用所控制或拥有的资源、能力,并以此为基础创造价值,实现价值获取,创业者也将选择设计新颖型商业模式。

4.资源捆绑*机会能力*~创业学习。组态4表示,在创业学习不足的农业创业活动中,在资源编排过程中整合资源以构建或改变能力,并充分发挥创业者机会能力,将促使创业者进行新颖型商业模式设计。

5.资源结构化*资源利用*机会能力。组态5表示,在农业创业活动中,若发挥好资源编排中的资源结构化和资源利用能力,并通过机会能力识别和开发创业机会,也可引致农业创业者设计新颖型商业模式。

6.资源结构化*~资源捆绑*~机会能力*~创业学习。组态6表示,若农业创业者未能有效发挥机会能力和创业学习,且在创业过程中缺乏资源功能组合的构建,但在资源编排过程中能够管理资源、能力,有效整合资源、剥离或出让其他资源,最终也将实现新颖型商业模式设计。

五、研究结论与讨论 (一) 研究发现1.在农业创业情境下,资源编排在新颖型商业模式设计中发挥着不可或缺的作用。从运行结果可知,在六种组态中有五种涉及资源编排,由此可见资源编排在新颖型商业模式设计中具有重要地位。从组态3、6结果可知,当农业创业者缺乏机会能力,甚至在创业过程中缺乏充足的经验学习、认知学习和实践学习等创业学习的情境下,通过资源结构化或资源利用,即可实现新颖型商业模式设计。换言之,当创业者机会能力和学习能力相对不足时,对资源、能力的管理与应用可促进创业者通过设计新颖型商业模式设计,为客户创造价值,为所有者创造财富。从组态4、5可知,在创业过程中,创业学习作用不明显甚至缺乏时,创业者可发挥机会能力,将资源与能力结合起来,构建创业活动中所需要的独特能力,并以此为基础设计新颖型商业模式。从组态1可知,在机会能力、创业学习作用不明显时,资源编排中资源利用即对创业者所控制资源、能力的应用,也可推动形成新颖型商业模式设计。

新颖型商业模式设计强调新产品、新方式等的产生(Zott and Amit, 2008),这就需要创业者发挥创新能力,而资源编排影响创新(Carnes et al., 2017)、创新能力(许晖、张海军,2016;朱晓红等,2019)等。这就使得资源编排在新颖型商业模式设计中发挥着不容忽视的作用。相较于效率型商业模式设计,新颖型商业模式设计在农业创业中更易出奇制胜。基于资源基础理论,在农业创业活动中,创业者对可再生农业资源的有效编排,有助于推动新颖型商业模式设计的形成。

2.在资源编排过程中,相较于资源结构化和资源捆绑,资源利用在新颖型商业模式设计中的作用更为突出。通过对结果分析可知,资源编排对新颖型商业模式设计具有积极影响。资源编排包括资源结构化、资源捆绑、资源利用三部分(Sirmon et al., 2011)。在五种存有资源编排的组态中,三种均涉及资源利用,可见其在资源编排过程中,资源利用在新颖型商业模式设计中发挥着关键作用。组态1和组态3可见,在资源编排过程中,当资源结构化或资源捆绑缺乏时,通过资源利用即应用资源、能力及其组合实现已有战略,可促使形成新颖型商业模式设计。对于资源捆绑作用不明显,通过资源结构化与资源利用相结合,在机会能力促动下,也可形成新颖型商业模式设计。

由此可见,在资源编排对商业模式设计作用过程中,资源利用的影响作用更为突出。有效的资源利用很重要,因为即使拥有或控制资源,有效地实现资源捆绑,且具有价值创造的潜力,除非在市场上有效地利用(使用)这些能力,否则将难以创造价值(Sirmon and Ireland, 2007)。对于资源、能力的有效应用可推动新颖型商业模式设计,为客户创造价值,创业者及所有者也由此获取价值。

3.在农业创业活动中,机会能力须与资源编排共同作用,以实现新颖型商业模式设计。从组态4、5可知,机会能力难以独立作用并实现新颖型商业模式设计,需要与资源编排协调动作。对于组态4,在创业学习缺乏的条件下,农业创业者需通过机会能力识别和开发创业机会,同时对所拥有资源、能力进行有效利用,才可设计出新颖型商业模式。对组态5而言,机会能力需要与资源编排中的资源结构化和资源利用相结合,通过对资源、能力的管理与应用,设计新颖型商业模式。由此可见,机会能力需与资源相结合,才可能对商业模式设计产生作用,在一定程度上支持了机会-资源一体化研究成果(葛宝山等,2015;高洋等,2015)。

4.在农业创业中,当资源编排作用缺乏时,创业学习的发挥有助于新颖型商业模式设计的形成。从六种组态结果可知,资源编排对新颖型商业模式设计的重要作用毋庸置疑,但资源编排并非新颖型商业模式设计的必要条件。从组态2可知,在资源编排中资源结构化、资源捆绑缺乏时,农业创业者可通过创业学习实现新颖型商业模式设计。苏敬勤等(2017)指出在企业资源编排阶段,个人创业精神发挥着重要作用。在农业创业情境下,可再生的自然资源是农业创业者商业模式设计的重要基础。若创业者难以合理管理资源和能力,可通过经验学习、认知学习、实践学习等,不断积累知识和经验,有助于创业者依据先前经验积累等设计新颖型商业模式。

(二) 研究贡献首先,本文丰富了农业创业情境下商业模式设计多因素影响机制研究。现有研究虽基于创业学习(王玲玲等,2018)、意义建构(杨俊等,2016)等视角对商业模式设计影响机理进行了一定的阐释,但资源编排与商业模式设计之间作用机制尚不清晰。此外,现有商业模式设计研究多从权变视角探究单一变量对商业模式设计影响的净效应(杜运周、贾良定,2017)。本研究将具有内在联系的多个因素以组态的方式纳入研究,探究农业创业活动中资源编排(资源结构化、资源捆绑、资源利用)、机会能力、创业学习等多个前因变量对商业模式设计的作用机制。通过分析组态结果,本研究揭示了农业创业情境下资源编排等多要素对商业模式设计的共同作用机理,诠释资源编排对新颖型商业模式设计的影响机制,弥补了以往研究的不足,为后续农业创业情境下的商业模式设计研究提供了借鉴。

其次,本文拓展了机会-资源一体化视角下的农业创业研究,为机会-资源关系的深化研究提供了新思路。机会主导观和资源主导观是创业学领域的两大核心观点,而机会-资源一体化的提出,为后续创业研究提供了新视角(葛宝山等,2015)。但相关研究尚处于构建模型、开发量表的初级发展阶段(Haynie et al., 2009;葛宝山等,2015;高洋等,2015),缺乏介入其他影响因素的深入研究。本研究在机会-资源的基础上引入创业学习,探究农业创业情境下机会能力、资源编排以及创业学习构成的组态对于商业模式设计的作用机理,拓展了机会-资源一体化的创业研究,同时为创业学习因素的引入提供了理论支撑。

第三,本文延伸了农业创业情境下的资源编排理论研究。现有农业创业研究对资源编排关注不足,且资源编排影响结果研究多聚焦于创新(Carnes et al., 2017)、能力构建(许晖、张海军,2016)等,缺乏对于资源编排与商业模式设计之间关系的解析。本研究通过农业创业情境下资源编排的三个子维度即资源结构化、资源捆绑、资源利用,以及机会能力和创业学习与商业模式设计之间关系的诠释,基于组态视角剖析了农业创业情境下资源编排与商业模式设计之间的关系,延伸了农业创业情境下的资源编排理论研究。

(三) 局限与展望本研究尚存在一定局限:首先,研究基于二手资料分析,数据丰富性不足,未来可通过一手资料补充;其次,样本选择《致富经》案例,由于其侧重对农业创业的正面报道,所选案例皆为成功案例,未来可选择创业失败案例作比较;第三,案例源于2018年数据,不同年份数据可能存在差异,未来可运用多年度数据对比分析。

| [] |

陈寒松、王智晨, 2017, “基于创业学习的商业模式设计——大学生创业企业的多案例研究”, 《管理案例研究与评论》, 第 6 期, 第 568-582 页。 |

| [] |

陈文沛, 2016, “关系网络与创业机会识别:创业学习的多重中介效应”, 《科学学研究》, 第 9 期, 第 1391-1396 页。 |

| [] |

董保宝、葛宝山, 2014, “新企业风险承担与绩效倒U型关系及机会能力的中介作用研究”, 《南开管理评论》, 第 4 期, 第 56-65+87 页。 |

| [] |

杜运周、贾良定, 2017, “组态视角与定性比较分析(QCA):管理学研究的一条新道路”, 《管理世界》, 第 6 期, 第 155-167 页。 |

| [] |

高洋、葛宝山、杜小民, 2015, “机会-资源一体化能力的衍生机理——基于亚泰集团的案例研究”, 《管理案例研究与评论》, 第 4 期, 第 352-366 页。 |

| [] |

葛宝山、高洋、蒋大可、续媞特、蔡思宁, 2015, “机会-资源一体化开发行为研究”, 《科研管理》, 第 5 期, 第 99-108 页。 |

| [] |

葛宝山、王浩宇, 2017, “资源整合、创业学习与创新研究”, 《南方经济》, 第 3 期, 第 57-70 页。 |

| [] |

李军、杨学儒, 2016, “社会网络视角的创业学习与机会识别关系研究”, 《工业技术经济》, 第 8 期, 第 69-75 页。 |

| [] |

里豪克斯、拉金, 杜运周、李永发等译, 2018, 《QCA设计原理与应用: 超越定性与定量研究的新方法》, 机械工业出版社。 |

| [] |

刘伟、雍旻、邓睿, 2018, “从生存型创业到机会型创业的跃迁——基于农民创业到农业创业的多案例研究”, 《中国软科学》, 第 6 期, 第 105-118 页。 |

| [] |

吕峰、梁琬曈、张峰, 2018, “效率还是效果:复杂环境下企业创新的权衡”, 《南开管理评论》, 第 5 期, 第 188-199 页。 |

| [] |

马鸿佳、董保宝、常冠群, 2010, “网络能力与创业能力——基于东北地区新创企业的实证研究”, 《科学学研究》, 第 7 期, 第 1008-1014 页。 |

| [] |

潘安成、李鹏飞, 2014, “交情行为与创业机会:基于农业创业的多案例研究”, 《管理科学》, 第 4 期, 第 59-75 页。 |

| [] |

单标安、蔡莉、鲁喜凤、刘钊, 2014, “创业学习的内涵、维度及其测量”, 《科学学研究》, 第 12 期, 第 1867-1875 页。 |

| [] |

苏敬勤、林菁菁、张雁鸣, 2017, “创业企业资源行动演化路径及机理——从拼凑到协奏”, 《科学学研究》, 第 11 期, 第 1659-1672 页。 |

| [] |

王玲玲、赵文红、魏泽龙, 2018, “效果逻辑、创业学习与新创企业新颖型商业模式设计”, 《研究与发展管理》, 第 4 期, 第 139-151 页。 |

| [] |

许晖、张海军, 2016, “制造业企业服务创新能力构建机制与演化路径研究”, 《科学学研究》, 第 2 期, 第 298-311 页。 |

| [] |

杨俊、迟考勋、薛鸿博、吴玉萍, 2016, “先前图式、意义建构与商业模式设计”, 《管理学报》, 第 8 期, 第 1199-1207 页。 |

| [] |

杨学儒、李浩铭, 2019, “乡村旅游企业社区参与和环境行为——粤皖两省家庭农家乐创业者的实证研究”, 《南开管理评论》, 第 1 期, 第 76-86 页。 |

| [] |

杨学儒、梁强、李军, 2013, “农村家族创业研究:文献评述与研究展望”, 《南方经济》, 第 6 期, 第 70-79 页。 |

| [] |

袁成龙, 2014, “回乡大学生农业创业的路径分析”, 《学术论坛》, 第 7 期, 第 46-50 页。 |

| [] |

云乐鑫、杨俊、张玉利, 2017, “创业企业如何实现商业模式内容创新?——基于'网络-学习'双重机制的跨案例研究”, 《管理世界》, 第 4 期, 第 119-137+188 页。 |

| [] |

张红、葛宝山, 2016, “创业学习、机会识别与商业模式——基于珠海众能的纵向案例研究”, 《科学学与科学技术管理》, 第 6 期, 第 123-136 页。 |

| [] |

张敬伟、裴雪婷, 2018, “中国农民创业者的创业学习行为探析”, 《科学学研究》, 第 11 期, 第 2046-2054 页。 |

| [] |

朱晓红、陈寒松、张腾, 2019, “知识经济背景下平台型企业构建过程中的迭代创新模式——基于动态能力视角的双案例研究”, 《管理世界》, 第 3 期, 第 142-164+207-208 页。 |

| [] |

Amit R, Zott C, 2015, "Crafting Business Architecture:The Antecedents of Business Model Desig". Strategic Entrepreneurship Journal, 9(4), 331–350.

|

| [] |

Amit R, Zott C, 2001, "Value Creation in E-business". Strategic Management Journal, 22(6-7), 493–520.

|

| [] |

Baert C, Meuleman M, Debruyne M, et al., 2016, "Portfolio Entrepreneurship and Resource Orchestration". Strategic Entrepreneurship Journal, 10(4), 346–370.

|

| [] |

Carnes C M, Chirico F, Hitt M A, et al., 2017, "Resource Orchestration for Innovation:Structuring and Bundling Resources in Growth-and Maturity-stage firms". Long Range Planning, 50(4), 471–486.

|

| [] |

Chandler G N, Jansen E, 1992, "The Founder's Self-assessed Competence and Venture Performance". Journal of Business Venturing(3), 223–236.

|

| [] |

Chandler G, Lyon D., 2009, "Involvement in Knowledge-acquisition Activities by Venture Team Members and Venture Performance". Entrepreneurship Theory and Practice, 33(3), 571–592.

|

| [] |

George G, Bock A J, 2011, "The Business Model in Practice and Its Implications for Entrepreneurship research". Entrepreneurship Theory and Practice, 35(1), 83–111.

|

| [] |

Garnsey E, Lorenzoni G, Ferriani S, 2008, "Speciation Through Entrepreneurial Spin-off:The Acorn-ARM story". Research Policy, 37(2), 210–224.

|

| [] |

Haynie J M, Shepherd D A, Mcmullen J S, 2009, "An Opportunity for me? The Role of Resources in Opportunity Evaluation Decisions". Journal of Management Studies, 46(3), 337–361.

|

| [] |

Karolin F, Roman S, 2018, (forthcoming) "Cognitive Antecedents of Business Models: Exploring the Link Between Attention and Business Model Design Over Time", Long Range Planning, https://doi.org/10.1016/j.lrp.05.001.

|

| [] |

Lans, T, Seuneke, P, Klerkx, L, 2017, "Agricultural Entrepreneurship", Elias G. Carayannis, "Encyclopedia of creativity, Invention, Innovation and Entrepreneurship", Springer, New York, 44-49.

|

| [] |

Li Y, Zhang C, Liu Y, et al., 2010, "Organizational Learning, Internal Control Mechanisms, and Indigenous Innovation:The Evidence from China". IEEE Transactions on Engineering Management, 57(1), 63–77.

|

| [] |

Lumpkin G T, Lichtenstein B B., 2005, "The Role of Organizational Learning in the Opportunity-recognition Process". Entrepreneurship Theory and Practice, 29(4), 451–472.

|

| [] |

Man T W Y, Lau T, Chan K F, 2002, "The Competitiveness of Small and Medium Enterprises:A Conceptualization with Focus on Entrepreneurial Competencies". Journal of Business Venturing, 17(2), 123–142.

|

| [] |

Ragin CC, 2008, Redesigning Social Inquiry:Fuzzy Sets and Beyond, Chicago: University of Chicago Press.

|

| [] |

Sirmon D G, Hitt M A, 2003, "Managing Resources:Linking Unique Resources, Management and Wealth Creation in Family Firms". Entrepreneurship Theory and Practice, 27(4), 339–358.

|

| [] |

Sirmon D G, Hitt M A, Ireland R D, et al., 2011, "Resource Orchestration to Create Competitive Advantage:Breadth, Depth, and Life Cycle Effects". Journal of Management, 37(5), 1390–1412.

|

| [] |

Sirmon D G, Ireland M A H D, 2007, "Managing Firm Resources in Dynamic Environments to Create Value:Looking Inside the Black Box". The Academy of Management Review, 32(1), 273–292.

|

| [] |

Steven T. Richards, Steven L.Bulkley, 2007, "Agricultural Entrepreneurs: The First and the Forgotten?", Hudson Institute Research Paper, http://ssrn.com/abstract=1020697.

|

| [] |

Yu J, Zhou J X, Wang Y G, et al., 2013, "Rural Entrepreneurship in an Emerging Economy:Reading Institutional Perspectives From Entrepreneur Stories". Journal of Small Business Management, 51(2), 183–195.

|

| [] |

Zott C, Amit R, 2007, "Business Model Design and the Performance of Entrepreneurial Firms". Organization Science, 18(2), 181–199.

|

| [] |

Zott C, Amit R, 2008, "The Fit Between Product Market Strategy and Business Model:Implications for Firm Performance". Strategic Management Journal, 29(1), 1–26.

|

| [] |

Zott C, Amit R, 2010, "Business Model Design:An Activity System Perspective". Long Range Planning, 43(2-3), 216–226.

|