乡村振兴是当前“三农”工作中最重要的任务之一,各类人才的支撑是高质量实施乡村振兴的重要前提。其中,返乡创业农民工是熟悉和了解农村人才的主力军①。近年来,农民工整体呈现城乡间的循环迁徙模式,回流态势明显增强(王子成、赵忠,2013)。但大部分回流的农民工仍对创业抱有观望和谨慎的态度。根据2017年9月农业部发布的数据,全国返乡、下乡创业人员共700万人,其中农民工人数为480万人,占比高达68.57%。需要指出的是,与全国同期2.8亿农民工的总数相比①,返乡创业的农民工占比仅为1.71%,有着巨大的提升潜力。创业活动是经济增长的引擎(Audretsch et al., 2006),如何激发返乡农民工创业,切实促进乡村产业发展是实施乡村振兴战略的关键。

① 人民网:2017中国农民工返乡创业创新助推乡村振兴发展大会在遵义举行http://world.people.com.cn/n1/2017/1225/c190970-29726647.html

① 国家统计局:2017年农民工监测调查报告http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201804/t20180427_1596389.html

互联网深刻改变了企业的生产方式和市场的组织形式,对创业创新活动产生了巨大的影响(王维维,2017)。互联网能够提供丰富的信息资源,加快信息的传播速度,这将会帮助潜在的创业者识别创业机会(Yu et al., 2019a),降低创业风险(Geroski, 1995)与创业成本(Freund and Weinhold, 2004),扩大市场范围(Atasoy, 2013),进而提高创新绩效(吴挺、王重鸣,2016)。现有研究已经关注到互联网对创业的重要性,但仍存在一些值得深入探讨的问题。首先,虽然部分学者探讨了互联网接入对农村地区创业的重要作用,但缺乏对农民工创业的关注,特别是互联网接入对已返乡农民工创业的影响没有得到很好地研究。返乡农民工是高质量实施乡村振兴的关键人才,研究他们创业行为的重要性不言而喻。其次,根据经济地理学相关理论,各区域的要素投入、社会文化、地理环境和基础设施等会对本地的经济活动产生重要影响。中国各地农村千差万别,复杂无比,有必要在实证分析中对空间异质性进行讨论,以获得准确客观的研究结论。这需要使用大样本的数据。最后,互联网接入对返乡农民工创业的微观作用机制尚不得而知。微观作用机制的探讨有助于深入了解互联网接入所带来的信息效应,更好地为返乡农民工增加创业机会,提高创业绩效提供经验证据。基于此,本文将采用中国农村固定观察点数据,对以下三个问题进行探讨:第一,互联网接入是否会影响返乡农民工创业?第二,这种影响是否在不同的区域存在差异?第三,其中的作用机制是什么?

与现有研究相比,本文有以下三点边际贡献:第一,基于动态的视角探讨互联网接入对返乡农民工创业的影响。鉴于农民工高流动性的迁徙特征,我们借鉴朱喜等(2011)方法,通过使用“户码”、“户主年龄”和“户主性别”等三项关键信息筛选建立农民工返乡创业的面板数据,以准确识别农民工的外出务工、返乡以及创业等不同状态。第二,讨论分析互联网接入对返乡农民工创业影响的作用机制。通过文献分析,我们探讨了互联网对促进返乡农民工创业的三条可能传递途径,并重点检验人力资本和社会资本在其中所扮演的作用。第三,本研究采用农村固定跟踪观察点的大样本数据,并使用工具变量处理可能的内生性问题,以及对空间异质性展开深入分析。

本文接下来的内容安排如下:第二部分是文献回顾与研究假设;第三部分是农村固定观察点数据的介绍、处理与描述性分析;第四部分是基于面板模型的实证分析,包括分区域的讨论;第五部分是互联网接入对返乡农民工创业的机制分析以及稳健性检验;最后一部分归纳本文的研究发现、政策含义和不足之处。

二、文献回顾与研究假设农民工返乡创业一直是学者们研究的热点问题,目前关于农民工返乡创业的动因可以大致分为五类:(1)经济收入,即获取更高的经济收入是农民工返乡创业的重要动因之一;(2)价值实现,农民工在城市受到歧视排挤,有一技之长或积累一定资金的农民工希望通过返乡创业实现更高的自我价值;(3)政策扶持,各类优惠政策让农民工对返乡创业产生较好的未来预期;(4)落叶归根,对故乡浓烈的乡土情结吸引第一代农民工返乡进行创业;(5)家庭情感,长期与家人分离将严重降低农民工幸福感和安全感。返乡创业则让农民工与家人团聚以及照顾老人、小孩成为可能(李进一、吴一芝,2012;陈文超等,2014;危旭芳、罗必良,2014;于晓宇等,2018a)。

互联网与创业一直是学者们关注的重要课题,已有研究采用来自中国(刘玉国等,2016;李飚,2018;Yu et al., 2017)、美国(Mack et al., 2011)、加拿大等(Cumming and Johan, 2010)国家的数据证明了互联网对创业的积极促进作用。Johnson and Kuehn (1987)将创业者所面临的外部信息分为五类:经济环境信息(Economic condition information)、市场信息(Marketplace information)、政府信息(Government information)、增长潜力信息(Growth potential information)和科技信息(Technology information)。而信息获取是识别把握创业机会的基础(Shane and Venkataraman, 2000)。本文尝试从信息获取的角度推导互联网接入对返乡农民工创业可能的三条影响机制以及对应的假设。

首先,互联网接入对返乡农民工创业的直接影响效应。作为信息传播的重要渠道,互联网能够有效降低返乡农民工的信息成本,使其可以更加快捷地获取经济环境、政府、增长潜力、市场和科技等方面的信息。这将有助于消除返乡农民工在创业过程中所遭遇的信息不对称问题,进而有利于降低创业风险、识别创业机会(周洋、华语音,2017)。一些研究表明,基于互联网技术的农业电子商务能让“小农户”更容易对接上“大市场”(Yu et al., 2019b)。Poole and Frece(2000)基于非洲马拉维共和国的经验,发现互联网接入极大地改善农民创业的内部运营、商业管理和外部市场,并特别强调了互联网在发展中国家所起到的重要作用。此外,农户还可以通过互联网实时获取市场信息,以便对经营生产进行科学及时的调整安排(曾亿武等,2016)。因此,我们提出以下假设。

假设1:互联网接入会促进返乡的农民工创业。

其次,互联网接入将有利于返乡农民工人力资本的提升,从而对其创业产生影响。互联网接入将有助于科技信息的传播,让农民能够获得与创业相关的新技术技能,实现知识更新,从而提升人力资本(冯长福,2007)。此外,互联网也将有助于提高农民工对新技术、新知识的感知,激发他们的主观能动性,从而积极地改变提升自己(周冬,2016)。人力资本又被学者们广泛地认为是影响农民工创业的重要因素。创业者的人力资本越高,创业者越有可能做出正确有效的行动和决策,从而表现出更高的创业能力以及企业绩效(Davidsson and Honig, 2003;王晓文等,2012)。例如,石智雷等(2010)研究发现,受教育年限会促进返乡农民工的创业决策。吴碧波(2013)认为,薄弱的人力资本是阻碍农民工创业的关键原因。谭华清等(2015)利用2007年的CHIPS数据研究发现,在阈值以内,教育年限的提高会增加农民创业的概率。因此,本文提出以下假设。

假设2:人力资本对互联网接入与返乡农民工创业的关系起中介作用。

其三,互联网将影响返乡农民工的社会资本,从而对其创业行为产生影响。有别于传统的面对面的交流形式,互联网为农村劳动力提供了更方便快捷的信息沟通渠道,让信息的传递更为迅速,能够有效扩展农村劳动力的社会资本(马俊龙、宁光杰,2017)。特别是基于互联网的社交通讯软件的普及让返乡农民工足不出户就可以实现与他人的情感交流和信息沟通。中国是一个人情社会(冯必扬,2011),而中国农村创业又是以家庭或家族为基础所进行的创业,离不开家庭、亲戚与社区资源的支持(杨学儒等,2013;Yu et al., 2018)。相关研究也发现了社会资本对获取创业信息、发现创业机会的积极作用。例如,张浩、孙新波(2017)研究发现,创业者外部社会资本会显著促进创业机会的识别。高静、张应良(2013)研究发现,农户嵌入社会网络的规模正向影响创业机会的识别概率,并将促进更多的创业涌现。学者们关于社会资本对农民工创业的积极作用已达成了广泛的共识(黄洁等,2010;Zhang and Zhao, 2015;于晓宇等,2018b)。因此,本文提出以下假设。

假设3:社会资本对互联网接入与返乡农民工创业的关系起中介作用。

需要注意的是,区域异质性可能会影响互联网接入与返乡农民工创业之间的关系。具体而言,目前主要有文化论和资源论等两种观点诠释区域异质性的可能影响。文化论所关注的是历史、文化和社会观念的差异及其影响。黎常(2014)认为,东部地区的崇商文化特质有利于更高水平的创业活动,东部农村地区的创业角色榜样的影响要显著高于中西部农村地区。此外,也有学者指出,宽容、务实、开放以及敢于冒险的精神是江浙沪等长三角地区的文化特点(陈柳等,2009;于晓宇等,2013),这些文化特点将影响当地居民对待新鲜事物和创业的态度。资源论是从人力、物质、网络等资源的区域分布差异性及可得性探讨对创业的影响。熊智伟、黄声兰(2018)基于中部和东部四省调研数据研究发现,农民工更倾向在有优惠政策和资源扶持的地区进行创业。王肖芳(2017)研究发现,创业区位会显著影响农民工返乡创业动机。符文颖(2018)认为,创业资源和网络具有地方根植性,同时也指出,个人和组织对资源的利用是存在差异的。因此,我们提出以下假设。

假设4:区域差异调节了互联网接入与返乡农民工创业的关系。

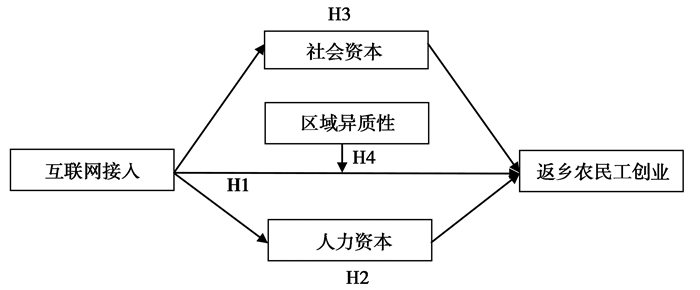

本文的研究假设模型如图 1所示。

|

图 1 本文研究假设模型 |

本文使用的数据来自于中国农村固定观察点的农户调查。这一调查始于1984年,每年进行跟踪调查。调查覆盖了中国31个省(市、区)的300余个村庄、2万余个农户,问卷涵盖了农户收入、流动、家庭成员和经营活动等重要信息。需要说明的是,该调查数据实际上并未完全做到“固定跟踪”①。Yang(2004)、朱喜等(2011)学者研究发现在过去10年中,由于城镇化的推进、乡村合并等原因,不少受访农户未能实现固定跟踪调查。因此,本文借鉴朱喜等(2011)方法,使用“户码”、“户主年龄”和“户主性别”等三项信息筛选并建立真正的面板数据①。自2009年,调查问卷新增了有关互联网接入的问题。通过上述方法,本文仅保留了2009-2013年户码、户主年龄以及户主性别完全匹配的农户数据,获得平衡的面板数据,为接下来的返乡创业农民工样本筛选奠定了数据基础。

① 对于固定跟踪的理解,事实上,学者们之间存有分歧。按照户主不变的理念,正常的固定跟踪时间不会太长,只有25年左右(史清华,1999),这也是Yang(2004)等期望的;按照政府的户口簿,则完全是另一回事,户主更替应属于同一户;农户因子女成家分立新户,老户正常情况会发生重大变迁,但在Yang(2004)等的理念下属于跟踪,而无视新立户的这一重大事件对老户的冲击。固定观察作为农村社会行为变迁的一种方式,当下管理机构的理念,以户口簿为中心是正确的。至于学术研究的标准化那是另一回事。对于这种批评用语的理解,当属于前者类型。

① 具体筛选过程请参考袁方、史清华(2019),本文不再赘述。

(二) 农民工返乡创业的判定我们借鉴国家统计局、王子成、赵忠(2013)以及石智雷等(2010)等学者的研究,采用外出打工时间长短来选择农民工样本。具体地,利用全国农村固定观察点调查所包括受访农户的外出从业时间和外出从业地点数据,设定“农民工”的样本选择标准为:第一,农户在观测期内(2009-2013年)至少一年的家庭所有成员外出打工时间的均值超过180天(半年);第二,打工地点为家庭居住地的乡镇以外。

接下来,还需要甄别返乡农民工和返乡创业农民工。根据前面的定义,若农民工家庭所有成员在观测期间内某一年的外出打工时间的均值小于180天(半年),则将其界定为返乡农民工。最终得到2009-2013年共12604户返乡农民工样本。而返乡创业农民工的识别则增加了创业的判断,即同时满足返乡(外出打工时间小于半年)和创业的农民工。其中,创业的识别是根据农村固定观察点户级问卷中关于家庭收入主要来源的问题。问卷将农户家庭收入主要来源划分6类②。这里我们将选择“2、私营企业经营为主”的农户定义为创业者。

② 家庭收入主要来源:1、家庭经营为主;2、私营企业经营为主;3、受雇劳动者为主;4、受雇经营者为主;5、国家干部职工、乡村干部工资为主;6、其他。

(三) 控制变量选择① 社会资本(党员干部、宗教信仰)。中共党员(以下简称“党员”)或干部身份经常被用于政治资本的表征(Morduch and Sicular, 2000)。李飚(2018)研究发现,党员身份将显著促进创业者的信息获取与创业选择。在中国农村,党员或干部可依靠其社会资本获得明显的经济收益(Knight and Yueh, 2008),这将有利于创业的发生。考虑到“党员”与“干部”的紧密联系,特别是干部往往具有党员身份。所以,本文将党员干部合并为一个变量,即通过是否有家庭成员为党员或干部来衡量。近年来,中国农村信教人数快速增加,宗教的悄然兴起对农民工经济行为的影响不容忽视。Stark and Finke(2000)指出,宗教具有鲜明的制度属性,将通过改变信徒的社会资本从而间接影响其创业行为。具体而言,社会资本将通过教会活动、教友社交以及由宗教所形成的身份认同等多种途径而改变(Johansson-Stenman et al., 2009; Nunziata and Rocco, 2011)。已有研究发现,信教者的创业概率要比非信教者更大(阮荣平等,2014)。因此,本文采用党员干部和宗教信仰来反映农民工的社会资本。

② 人力资本(教育年限、健康情况)。人力资本是指具有经济价值的知识、技能和健康等因素之和(Schultz, 1961)。现有研究表明,人力资本对创业存在着重要影响作用(Unger et al., 2011;王维维,2017)。因此,本文采用教育年限和健康情况作为农民工的人力资本的控制变量。

③ 家庭资源禀赋(土地面积、固定资产、劳动力比例、人均收入)。早在17世纪,英国古典政治经济学创始人威廉·配第(1981)就提出了“土地为财富之母,而劳动则为财富之父和能动的要素”。就中国小农经济的现实情况而言,土地、生产性固定资产和劳动力等家庭资源禀赋是农民工创业的基础。充裕的经济资本是创业的基本保障,有利于创业者摆脱资金约束,有助于更大规模创业的实现(罗明忠、陈江华,2016)。孔祥利、陈新旺(2018)利用CHIP2013数据的研究也发现,农民工的经济收入越高,其创业概率越大。因此,我们将添加土地面积、固定资产、劳动力比例等控制变量。

④ 其他变量(户主性别、家庭规模)。农民工创业与家庭特征密切相关。Weber(2007)研究发现,农村妇女创业会受到传统观念的歧视。而男性则更加偏好风险,且较女性拥有更多的家庭和社会资源,这都有利于男性农民工返乡创业(程伟,2011)。此外,更大的家庭规模往往意味着更多的劳动力支持。因此,本文添加了户主性别、家庭规模等控制变量。

主要变量的统计性描述和显著性检验参见表 1。可以发现:相较于返乡未创业的农民工,创业农民工具有鲜明特征:较好的社会资本,28.3%的返乡创业农民工为干部户或党员户;较高的人力资本,平均教育年限达7.83年,平均健康水平分值为4.50(5分为满分);拥有较多的固定资产和收入,以及较少的土地。T检验结果显示,返乡创业农民工与返乡未创业农民工在大部分变量上存在着显著差异。

| 表 1 描述性统计 |

本文将采用面板logit模型进行参数估计,建立如下回归方程:

| $ Y_{i t}=\alpha+\beta {Internet}_{i t}+\delta {Control}_{i t}+\gamma_{t}+f_{j}+\varepsilon_{i t} $ | (1) |

其中,被解释变量YitlnCit表示第i个返乡农民工在第t年的创业情况(若第i个返乡农民工在第t年进行创业=1;若第i个返乡农民工在第t年未创业=0),关键解释变量Internetit为第i个农民工在第t年的互联网接入情况(接入互联网=1;否=0)。此外,我们还加入了党员干部、宗教信仰、教育年限等控制变量(详见表 1)。在回归模型中,固定资产、土地面积、经济收入以取对数的方式度量,并控制了年份t和农民工所在的地区j。ε为随机干扰项。

表 2汇报了面板logit模型的估计结果。其中,面板logit模型的似然比检验(Likelihood-ratio test)的χ2值为349.74,在1%的水平上拒绝了σμ=0的原假设,即拒绝了个体之间不存在差异的原假设。ρ的值为0.816,即总残差变动中有81.6%是由个体变动所引起。进一步的Hausman检验结果显示,χ2为6.67,P值为0.9466①。故下文的分析将采用面板logit随机效应模型。

① 考虑到可能存在的异方差问题,我们还采用了Cameron and Trivedi(2009)所提出的基于Bootstrap的Hausman检验,结果也证实了随机效应模型是合适的。

| 表 2 互联网接入对返乡农民工创业的影响 |

① 区域划分依据:《中共中央、国务院关于促进中部地区崛起的若干意见》和《国务院发布关于西部大开发若干政策措施的实施意见》。

第1列是基于面板logit随机效应模型的互联网接入对返乡农民工创业的回归结果,互联网对返乡农民工创业的回归系数为0.913,在1%的置信水平上显著,假设1得到了验证。为了更好地解释,本文使用边际效应(第2列)分析其经济学含义。边际效应的回归结果为0.00036(边际效应的数值因过小,表中第2列的数值均乘以100),这说明在其他变量保持不变的情况下,互联网的接入概率每增加1个百分点,返乡农民工的创业概率提升0.036%。第3列为面板logit固定效应模型的估计结果,用以佐证随机效应模型的稳健性。其中,互联网接入系数的符号以及是否显著与随机效应模型结果一致。

(二) 分区域的实证分析中国各地发展速度和水平差异较大,农民工回流和创业的变化呈现出日益强烈的区域性特征。那么,不同区域的农民工回流和创业情况如何?表 3是2009-2013年全国农民工返乡率演变情况,可以发现农民工返乡率一直稳定在30%以上,其中东北和西部地区农民工返乡的比例较高,分别为41.52%和36.60%,而东部和中部的农民工返乡率则较低,分别为31.74%和26.80%。

| 表 3 各区域返乡农民工创业率演变趋势(%) |

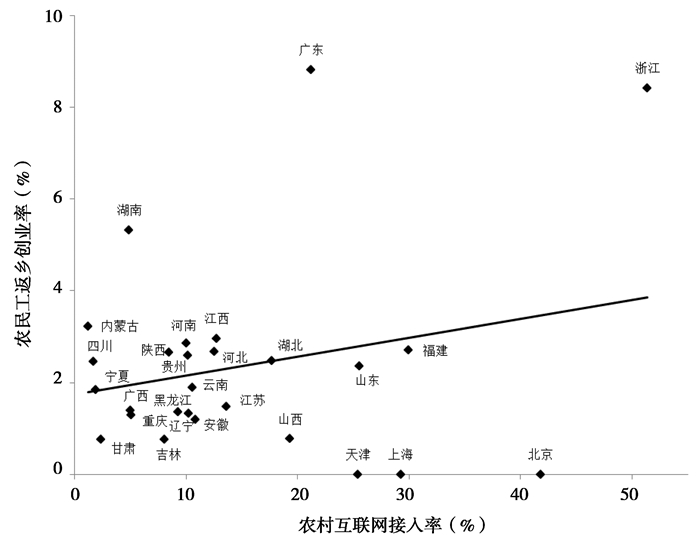

返乡农民工中平均只有2.30%选择创业。此外,不同区域的农民工返乡创业比也存在着较大差异。东南部沿海省份的返乡农民工创业比例较高,这可能与当地较浓厚的营商文化底蕴和敢闯敢冒的创业精神相关(林仲豪、陈方,2009)。其中广东的比例最高,达8.81%,浙江次之,创业比例为8.42%。相对而言,西部和东北地区的农民工返乡创业比例较低,这也可能与当地的创业环境和农村经济发展程度有关。

表 4是基于区域差异的互联网接入对返乡农民工创业的回归结果。可以发现,相对于东部地区而言,互联网接入会显著促进西部的返乡农民工进行创业,而对中部和东北地区的返乡农民工则不存在显著的影响,假设4得到了验证。这一结果也与冷晨昕、祝仲坤(2018)研究发现相接近。我们的解释是,东部、中部和东北地区农村互联网覆盖率较高①,且与经济发达地区地理距离较近,农民工较易通过社会网络等其他途径获取创业信息,识别创业机会,互联网信息渠道的作用不明显。而西部地区的经济发展相对滞后,市场规模较小,互联网能够在扩大市场范围、识别创业机会方面起到更积极的作用。

① 就本文数据而已,农村互联网覆盖率由高到低分别为东部地区(24.47%)、中部地区(12.90%)、东北地区(9.33%)以及西部地区(6.35%)。

| 表 4 基于区域差异的互联网接入对返乡农民工创业的影响 |

|

图 2 农民工返乡创业率与农村互联网接入率散点图 (资料来源:作者根据数据计算) |

根据前文的文献回顾,互联网接入对返乡农民工创业可能存在两条间接的作用机制:社会资本和人力资本。在变量选取方面,虽然控制变量中也包含了社会资本(党员干部、宗教信仰)和人力资本(教育年限、健康情况),但这些控制变量与互联网无关。例如,教育年限大多是由九年义务教育所决定,与是否接入互联网无直接关系。但上述变量却可能会影响到返乡农民工的创业,所以将其列为控制变量。而在作用机制分析中,所选取的中介变量社会资本(人情支出)和人力资本(技能培训)则可能与互联网相关,即互联网可能会影响人情支出和技能培训,进而影响返乡农民工创业。因此,下文将对人情支出和技能培训等中介变量进行作用机制分析。

1. 社会资本我们参考马光荣、杨恩艳(2011),马俊龙、宁光杰(2017)等学者的做法,将人情支出作为度量社会资本的代理变量①。此外,考虑到人情支出可能与本地经济发展水平相关,我们在控制变量中添加了村庄人均收入(对数)。表 5的第1列的回归结果显示,互联网接入对人情支出的回归系数为0.287,且在1%的水平上显著,这表明互联网接入会增加农民工的人情支出,即提升他们的社会资本。第3列的回归结果显示,人情支出对返乡创业的回归系数为-0.022,但并不显著,这与预期相反,假设3未得到验证。为了更深入分析,我们根据家庭收入主要来源中的“3、受雇劳动者为主”和“4、受雇经营者为主”构造“返乡受雇”变量(若返乡农民工被雇佣=1;否=0)。在第4列中,人情支出对返乡受雇存在显著正影响(β= 0.059,p < 0.01)。由此可知,当社会资本为中介变量时,互联网接入对返乡农民工就业决策的作用机制是“互联网接入→(提升)社会资本→(促进)返乡农民工受雇”,而非促进返乡农民工进行创业。对此我们的解释是,寻求自主创业的返乡农民工只属于少数,大多数返乡农民工的可能是希望依靠社会网络关系以寻求较好的工作。

① 人情支出是全年用于赠送农村内部亲友的支出(单位:元)。在回归中,该变量以取对数的方式度量。

| 表 5 人情支出对返乡农民工创业的影响 |

接下来,我们将考察互联网接入是否会通过人力资本影响返乡农民工的创业。鉴于教育年限更多地是取决于九年义务教育,与互联网无直接关系。因此,我们认为互联网的知识溢出效应主要体现在获取新的知识技术方面。考虑到数据的可得性,我们分别从农业技术教育、农业培训、非农职业教育和非农培训等四个方面展开分析。表 6为互联网接入对农户教育培训的回归结果,可以发现互联网接入对农业技术教育、农业培训、非农职业教育和非农培训的回归系数为正,且均在1%的水平上显著,这表明互联网接入将有效促进农民工人力资本的提升。

| 表 6 互联网与返乡农民工教育培训 |

表 7为教育培训对返乡农民工创业的回归结果,可以发现农业技术教育和农业培训对农民工返乡创业均不存在显著的影响,而非农职业教育和非农培训对创业的回归系数分别为0.619和0.631,且均在10%的水平上显著。这表明非农职业教育和非农培训会促进返乡农民工的创业,假设2得到了验证。我们的解释是,返乡农民工创业的行业大多属于非农领域。因此,非农职业教育和非农培训对他们的创业将会更有帮助。需要指出的是,农民工的相关培训可能更多源自于政府层面的供给,并在线下开展。互联网接入对返乡农民工人力资本的影响机制可能在于,让农民工感知到新技术新知识,获取线下培训信息,并且激发他们参加线下学习的主动性,从而间接地提升农民工的人力资本。

| 表 7 教育培训与返乡农民工创业 |

综合上述结果,我们发现通过通讯软件和社交网络所增加的社会资本无助于返乡农民工的创业,反而是促进返乡农民工更好地去寻找新的被雇佣工作。而通过互联网获得新的知识技能,人力资本的提升则会有效促进返乡农民工创业。因此,互联网接入对返乡农民工就业决策的作用机制是“互联网接入→(提升)人力资本→(促进)返乡农民工创业”。

(二) 稳健性检验受马俊龙、宁光杰(2017)研究的启发,我们尝试使用地势(调查的农村位于平原=1;丘陵=2;山区=3)作为互联网接入的工具变量以处理模型中可能存在的内生性问题。这一做法的理由是,地势状况对互联网基础设施建设存在较大的影响。特别是在丘陵和山区的农村地区,通讯工程施工难度较大,增加了通信设施的建设成本,进而减少了互联网的供给。另一方面,地势与返乡农民工创业的直接关联可能比较弱。特别是,本文的研究对象农民工和工具变量分别属于家庭和村庄这两个不同层面,两者之间并无直接的关联。此外,为了获得更稳健的结果,在回归中将地区虚拟变量替换为省份虚拟变量。

接下来,我们使用Stata中Ivprobit命令进行带工具变量的probit模型参数估计。从表 8可知,Wald检验χ2值为3.88,即在5%的水平上拒绝互联网外生的原假设,说明模型可能存在内生性问题。在模型1中,地势对互联网接入存在显著影响(β=-0.020,p < 0.01),与前文的分析相符。Anderson-Rubin检验和F值结果表明,地势与互联网接入存在较强的相关性,不是弱工具变量。在模型2中,互联网接入对返乡农民工创业存在显著的正影响(β=4.116,p < 0.10)。综上所述,在使用工具变量后的回归结果中,互联网接入对返乡农民工创业的符号以及是否显著与前文所发现的保持一致。

| 表 8 基于工具变量的回归结果(Ivprobit模型) |

本文使用全国农村固定跟踪观察点2009-2013年的调查数据,实证检验了互联网接入与返乡农民工创业之间的关系,并从社会资本和人力资本两条路径探讨了互联网接入对农民工返乡创业的作用机制。研究发现:(1)农民工回流比例较高,超过30%,但返乡农民工的创业意愿较低,平均只有2.30%选择创业;(2)互联网接入能够促进已经返乡的农民工进行创业。具体而言,互联网的接入概率每增加1个百分点,返乡农民工的创业概率提升0.036%;(3)相对于东部地区而言,互联网接入会显著促进西部地区的返乡农民工进行创业;(4)机制分析结果显示,通过通讯软件和社交网络所增加的社会资本无助于返乡农民工的创业,反而会推动返乡农民工更好地去寻找新的被雇佣工作。而通过互联网感知新的知识技能,人力资本的提升则会有效促进返乡农民工创业。

上述结论的政策含义体现在如下三个方面:首先,大力鼓励返乡农民工进行创业,目前农民工返乡比例较高,但大部分返乡农民工对于创业依然持有观望的态度。如何有效鼓励并积极引导返乡农民工创业是实施乡村振兴的关键。其二,更好地发挥互联网对返乡农民工创业的促进作用。对于西部地区,应该加快互联网基础设施建设,让互联网这条信息高速公路更多地惠及农村。对于东部、中部和东北地区,应更好地实施“互联网+三农”战略,深度挖掘互联网的信息优势。以增加创业机会,提高创业绩效。其三,加强教育和技术培训,让返乡农民工有能力有技能去创业。机制研究发现,互联网对返乡农民工创业的促进机制是通过人力资本的提升,而非社会资本的增加。特别是非农职业教育和非农培训将会有效促进返乡农民工创业。因此,对于返乡农民工而言,除了经济和物质方面的优惠扶持政策之外,还需加强创业技能和相关的非农培训,让返乡农民工获得创业的内生动力。

限于调查问卷,我们未能获得关于返乡农民工使用互联网的用途、时间、手机APP、社交和消费等更详细的数据资料。未来将重新设计问卷进行专项调查,并选取典型案例进行深度访谈,以更细致地探讨互联网的使用对返乡农民工创业的影响及差异。

| [] |

程伟, 2011, "农民工返乡创业研究", 西北农林科技大学博士论文。http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=degree&id=Y2869637 |

| [] |

罗明忠、陈江华, 2017, “资源禀赋、外部环境与农民创业组织形式选择”, 《产经评论》, 第 4 期, 第 103-115 页。 |

| [] |

陈文超、陈雯、江立华, 2014, “农民工返乡创业的影响因素分析”, 《中国人口科学》, 第 2 期, 第 96-105 页。 |

| [] |

陈柳、于明超、刘志彪, 2009, “长三角的区域文化融合与经济一体化”, 《中国软科学》, 第 11 期, 第 53-63 页。DOI:10.3969/j.issn.1002-9753.2009.11.007 |

| [] |

丁冬、傅晋华、郑风田, 2013, “社会资本、民间借贷与新生代农民工创业”, 《华南农业大学学报(社会科学版)》, 第 3 期, 第 50-56 页。 |

| [] |

冯长福, 2007, “传媒信息服务在农民增收中的作用”, 《新闻爱好者(理论版)》, 第 6 期, 第 10-11 页。 |

| [] |

冯必扬, 2011, “人情社会与契约社会——基于社会交换理论的视角”, 《社会科学》, 第 9 期, 第 67-75 页。 |

| [] |

符文颖, 2018, “地方创业与产业集群互动关系的研究进展与展望”, 《地理科学进展》, 第 6 期, 第 739-749 页。 |

| [] |

韩俊、崔传义, 2008, “我国农民工回乡创业面临的困难及对策”, 《经济纵横》, 第 11 期, 第 3-8 页。 |

| [] |

黄洁、蔡根女、买忆媛, 2010, “谁对返乡农民工创业机会识别更具影响力:强连带还是弱连带”, 《农业技术经济》, 第 4 期, 第 28-35 页。 |

| [] |

孔祥利、陈新旺, 2018, “资源禀赋差异如何影响农民工返乡创业——基于CHIP2013调查数据的实证分析”, 《产经评论》, 第 5 期, 第 112-121 页。 |

| [] |

刘玉国、王晓丹、尹苗苗、董超, 2016, “互联网嵌入对创业团队资源获取行为的影响研究——创业学习的中介作用”, 《科学学研究》, 第 6 期, 第 916-922 页。DOI:10.3969/j.issn.1003-2053.2016.06.015 |

| [] |

冷晨昕、祝仲坤, 2018, “互联网对农村居民的幸福效应研究”, 《南方经济》, 第 8 期, 第 107-127 页。 |

| [] |

林仲豪、陈方, 2009, “广东与江浙地区民营经济发展比较研究——基于营商文化与要素禀赋的视角”, 《理论月刊》, 第 11 期, 第 78-82 页。DOI:10.3969/j.issn.1004-0544.2009.11.022 |

| [] |

李敏, 2015, “大众创业背景下农民工返乡创业问题探究”, 《中州学刊》, 第 10 期, 第 79-82 页。DOI:10.3969/j.issn.1003-0751.2015.10.015 |

| [] |

李进一、吴一芝, 2012, “返乡农民工创业的对策分析”, 《安徽农业科学》, 第 15 期, 第 8756-8757 页。DOI:10.3969/j.issn.0517-6611.2012.15.128 |

| [] |

李燕丽, 2017, “互联网+双创背景下新生代农民创业增收机遇、挑战与对策——文化反哺的视角”, 《中国农业信息》, 第 9 期, 第 32-36 页。 |

| [] |

李飚, 2018, “互联网与创业——基于北京市青年创业数据的实证研究”, 《经济与管理研究》, 第 5 期, 第 114-129 页。 |

| [] |

马俊龙、宁光杰, 2017, “互联网与中国农村劳动力非农就业”, 《财经科学》, 第 7 期, 第 50-63 页。 |

| [] |

马光荣、杨恩艳, 2011, “社会网络、非正规金融与创业”, 《经济研究》, 第 3 期, 第 83-94 页。 |

| [] |

黎常, 2014, “社会文化特征对区域创业活动影响差异研究”, 《科学学研究》, 第 12 期, 第 1888-1896 页。DOI:10.3969/j.issn.1003-2053.2014.12.015 |

| [] |

阮荣平、郑风田、刘力, 2014, “信仰的力量:宗教有利于创业吗?”, 《经济研究》, 第 3 期, 第 171-184 页。DOI:10.3969/j.issn.1672-5719.2014.03.132 |

| [] |

史清华, 1999, 《农户经济增长与发展研究》, 北京: 中国农业出版社。 |

| [] |

史桂芬、刘欢、陈昕, 2015, “以财税政策助推农民工返乡创业”, 《税务研究》, 第 10 期, 第 120-121 页。 |

| [] |

石智雷、谭宇、吴海涛, 2010, “返乡农民工创业行为与创业意愿分析”, 《中国农村观察》, 第 5 期, 第 25-37 页。 |

| [] |

谭华清、赵廷辰、谭之博, 2015, “教育会促进农民自主创业吗?”, 《经济科学》, 第 3 期, 第 103-113 页。 |

| [] |

威廉·配第, 1981, 《赋税论·配第经济著作选集》, 北京: 商务印书馆。 |

| [] |

王维维, 2017, "互联网对创业的影响研究", 浙江大学博士论文。http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10335-1017183155.htm |

| [] |

王子成、赵忠, 2013, “农民工迁移模式的动态选择:外出、回流还是再迁移”, 《管理世界》, 第 1 期, 第 78-88 页。 |

| [] |

王肖芳, 2017, “创业区位影响农民工创业动机吗?——基于河南省379位返乡创业农民工的实证研究”, 《经济经纬》, 第 6 期, 第 38-43 页。 |

| [] |

王晓文、张玉利、杨俊, 2012, “基于能力视角的创业者人力资本与新创企业绩效作用机制研究”, 《管理评论》, 第 4 期, 第 76-84 页。 |

| [] |

吴挺、王重鸣, 2016, “互联网情境下的创业行动、信息获取和新创绩效——来自苹果应用商店的证据”, 《科学学研究》, 第 2 期, 第 260-267 页。DOI:10.3969/j.issn.1003-2053.2016.02.014 |

| [] |

吴碧波, 2013, “农民工返乡创业促进新农村建设的理论和现状及对策”, 《农业现代化研究》, 第 1 期, 第 59-62 页。 |

| [] |

危旭芳、罗必良, 2014, “农民创业研究:一个文献综述”, 《中大管理研究》, 第 3 期, 第 187-208 页。 |

| [] |

徐辉、陈芳, 2015, “公共支持政策对新生代农民工创业绩效影响评价及其影响因素分析”, 《农村经济》, 第 8 期, 第 126-129 页。 |

| [] |

熊智伟、黄声兰, 2018, “外出农民工创业区位选择影响因素研究”, 《东北农业大学学报(社会科学版)》, 第 5 期, 第 27-33 页。DOI:10.3969/j.issn.1672-3805.2018.05.005 |

| [] |

杨俊、张玉利, 2008, “社会资本、创业机会与创业初期绩效理论模型的构建与相关研究命题的提出”, 《外国经济与管理》, 第 10 期, 第 17-24 页。DOI:10.3969/j.issn.1001-4950.2008.10.003 |

| [] |

杨学儒、梁强、李军, 2013, “农村家族创业研究:文献评述与研究展望”, 《南方经济》, 第 6 期, 第 70-79 页。 DOI:10.3969/j.issn.1000-6249.2013.06.007 |

| [] |

于晓宇、杜旭霞、李雪灵、谢富纪, 2013, “大都市圈文化异质性对企业创新行为的影响研究”, 《科研管理》, 第 5 期, 第 32-38 页。 |

| [] |

于晓宇、孟晓彤、蔡莉、赵红丹, 2018a, “创业与幸福感:研究综述与未来展望”, 《外国经济与管理》, 第 8 期, 第 30-44 页。 |

| [] |

于晓宇、刘婷、陈依、肖一凡, 2018b, “如何精准扶贫?制度空隙、家庭嵌入与非正规创业绩效”, 《管理学季刊》, 第 3 期, 第 46-67 页。 |

| [] |

袁方、史清华, 2019, "创业能减少农村返贫吗?", 《农村经济》, 录用待刊。 |

| [] |

周冬, 2016, “互联网覆盖驱动农村就业的效果研究”, 《世界经济文汇》, 第 3 期, 第 76-90 页。 |

| [] |

周敏慧、Jean-Louis ARCAND、陶然, 2017, “企业家精神代际传递与农村迁移人口的城市创业”, 《经济研究》, 第 11 期, 第 74-87 页。 |

| [] |

周广肃、谭华清、李力行, 2017, “外出务工经历有益于返乡农民工创业吗?”, 《经济学(季刊)》, 第 2 期, 第 793-814 页。 |

| [] |

周洋、华语音, 2017, “互联网与农村家庭创业——基于CFPS数据的实证分析”, 《农业技术经济》, 第 5 期, 第 111-119 页。 |

| [] |

曾亿武、郭红东, 2016, “农产品淘宝村形成机理:一个多案例研究”, 《农业经济问题》, 第 4 期, 第 39-48 页。 |

| [] |

宗成峰、朱启臻, 2007, “农民工生存状况实证分析——对南昌市897位样本农民工的调查与分析”, 《中国农村观察》, 第 1 期, 第 47-52 页。 |

| [] |

庄晋财, 2011, “自主创业视角的中国农民工转移就业研究”, 《农业经济问题》, 第 8 期, 第 75-80 页。 |

| [] |

张亮、李亚军, 2017, “就近就业、带动脱贫与农民工返乡创业的政策环境”, 《改革》, 第 6 期, 第 68-76 页。 |

| [] |

张浩、孙新波, 2017, “网络嵌入视角下创业者外部社会资本对创业机会识别的影响研究”, 《科学学与科学技术管理》, 第 12 期, 第 133-147 页。 |

| [] |

朱喜、史清华、盖庆恩, 2011, “要素配置扭曲与农业全要素生产率”, 《经济研究》, 第 5 期, 第 86-98 页。 |

| [] |

Audretsch D. B., Keilbach M., Lehmann E. E., 2006, Entrepreneurship and Economic Growth, New York: Oxford University Press.

|

| [] |

Atasoy H., 2013, "The Effects of Broadband Internet Expansion on Labor Market Outcomes". Industrial & Labor Relations Review, 66(2), 315–345.

|

| [] |

Cameron A. C., Trivedi P. K., 2009, Microeconometrics Using Stata, College Station: Stata Press.

|

| [] |

Cumming D^, 2010, "The Differential Impact of the Internet on Spurring Regional Entrepreneurship". Entrepreneurship Theory & Practice, 34(5), 857–883.

|

| [] |

Davidsson P., Honig B., 2003, "The Role of Social and Human Capital in Nascent Entrepreneurs". Journal of Business Venturing, 18(3), 301–331.

DOI:10.1016/S0883-9026(02)00097-6 |

| [] |

Freund C. L., Weinhold D., 2004, "The Effect of the Internet on International Trade". Journal of International Economics, 62(1), 171–189.

DOI:10.1016/S0022-1996(03)00059-X |

| [] |

Geroski P. A, 1995, "What do We Know about Entry?". International Journal of Industrial Organization, 13(4), 421–440.

DOI:10.1016/0167-7187(95)00498-X |

| [] |

Johnson J. L., Kuehn R., 1987, "The Small Business Owner/Manager's Search for External Information". Journal of Small Business Management, 25(3), 53–60.

|

| [] |

Johansson-Stenman O., Mahmud M., Martinsson P., 2009, "Trust and Religion:Experimental Evidence from Rural Bangladesh". Economica, 303(76), 462–485.

|

| [] |

Lin N., 2002, Social Capital:A Theory of Social Structure and Action, London: Cambridge University Press.

|

| [] |

Mack E. A., Anselin L., Grubesic T. H, 2011, "The Importance of Broadband Provision to Knowledge Intensive Firm Location". Regional Science Policy & Practice, 3, 17–35.

|

| [] |

Morduch J., Sicular T., 2000, "Politics, Growth, and Inequality in Rural China:Does It Pay to Join the Party?". Journal of Public Economics, 77(3), 331–356.

DOI:10.1016/S0047-2727(99)00121-8 |

| [] |

Nunziata, L. and Rocco, L., 2011, "The Implications of Cultural Background on Labor Market Choices: the Case of Religion and Entrepreneurship", IZA working paper.

|

| [] |

Knight J., Yueh L., 2008, "The Role of Social Capital in the Labour Market in China". Economics of Transition, 16(3), 389–414.

DOI:10.1111/j.1468-0351.2008.00329.x |

| [] |

Poole, N. and Frece, A., 2010, "A Review of Existing Organisational Forms of Smallholder Farmers' Associations and Their Contractual Relationships With the Other Market Participants in the East and Southern African ACP Region". EU-AAACP Paper Series No.11. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome.

|

| [] |

Unger J. M., Rauch A., Frese M., Rosenbusch N., 2011, "Human Capital and Entrepreneurial Success:a Meta-analytical Review". Journal of Business Venturing, 26(3), 341–358.

DOI:10.1016/j.jbusvent.2009.09.004 |

| [] |

Schultz T. W., 1961, "Investment in Human Capital". American Economic Review, 51(1), 1–17.

|

| [] |

Shane S., Venkataraman S., 2000, "The Promise of Entrepreneurship as a Field of Research". Academy of Management Review, 25(1), 217–226.

|

| [] |

Stark, R. and Finke, R., 2000, "Acts of Faith: Explaining the Human Side of Religion", University of California Press.

|

| [] |

Yang D. T., 2004, "Education and Allocative Efficiency:Household Income Growth during Rural Reforms in China". Journal of Development Economics, 74(1), 137–162.

DOI:10.1016/j.jdeveco.2003.12.007 |

| [] |

Yu X., Roy S.K., Quazi A., Nguyen B., Han Y., 2017, "Internet Entrepreneurship and 'the Sharing of Information' in an Internet-of-Things Context (The Role of Interactivity, Stickiness, E-satisfaction and Word-of-mouth in Online SMEs' Websites)". Internet Research, 27(1), 74–96.

DOI:10.1108/IntR-02-2015-0060 |

| [] |

Yu X., Meng X., Chen Y., Chen Y., Nguyen B., 2018, "Work-Family Conflict, Organizational Ambidexterity and New Venture Legitimacy in Emerging Economies". Technological Forecasting and Social Change, 135(10), 229–240.

|

| [] |

Yu X., Li Y., Chen D., Meng X., Nguyen B., Tao X., 2019a, "Entrepreneurial Bricolage and Online Store Performance in Emerging Economies". Electronic Markets, 29(2), 167–185.

DOI:10.1007/s12525-018-0302-9 |

| [] |

Yu X., Tao Y., Chen Y., Zhang W., Xu P., 2019b, "Social Networks and Online Store Performance in Emerging Economies:The Mediating Effect of Legitimacy". Electronic Markets, 29(2), 201–218.

DOI:10.1007/s12525-019-00333-2 |

| [] |

Zhang J., Zhao Z., 2015, "Social-family Network and Self-employment:Evidence From Temporary Rural-urban Migrants in China". IZA Journal of Labor & Development, 4(1), 1–21.

|