机会开发是创业企业获得创新绩效的有效途径,对创业企业的成长有重要意义(胡海青等,2017)。创业环境的动态化、复杂化及信息技术的发展促使创业活动网络化发展趋势越发明显,新创企业资源匮乏与合法性缺失使入驻孵化器、撬动孵化网络资源成为其开发创业机会、赢得竞争优势、实现生存与发展的关键。因此,在孵化网络情境下对于在孵企业创业机会开发行为的探讨,有利于还原创业孵化的一般过程,帮助在孵企业明确机会开发过程关键影响要素,提升在孵企业创业成功率。

创业实践表明多元异质性的孵化网络虽为在孵企业提供了接触机会开发所需资源的机会,但并不能保证在孵企业能有效识别、吸收与利用嵌入于孵化网络中的异质性资源(Weele et al., 2017),国内外学者通过研究也发现网络多元性与结果变量间存在正向(胡海青等,2018;张颖颖等,2017;Song et al., 2003;薛捷,2015)、负向(吴绍棠、李燕萍,2014)以及倒U型(Duysters and Lokshin, 2011)影响关系。吴绍棠、李燕萍(2014)认为,有必要通过网络多元性作用机制的进一步探讨,为网络多元性研究结论的差异提供新的解释逻辑。Wuyts et al.(2005)指出尽管网络多元性为企业带来了丰富的异质性知识和关键技术,但这些资源需要企业通过自身学习加以整合、吸收才能转化为自身能力。葛宝山、王浩宇(2017)也指出学习是新创企业将内外部资源转化为竞争优势的有效途径。因此在孵企业学习行为的引入有助于破解孵化网络多元性优势向在孵企业创业机会开发转化的过程黑箱。创业学习作为企业整合网络资源与开发创业机会的关键对于探索孵化网络多元性与创业机会开发之间的关系起到重要作用。(陈海涛、于晓宇,2011;Shane and Venkataraman, 2000)。基于二分法视角下的组织学习相关研究指出, 组织学习可以根据学习方式的不同划分为探索性学习与利用性学习(March,1991),且不同学习方式带来的知识属性不同,其中探索性学习能为企业带来全新领域的知识(Yalcinkaya et al., 2007),利用性学习能促进企业现有知识的优化,丰富企业现有知识用途(Menguc and Auh, 2010),不同机会开发模式对知识的需求不同,知识类型的差异势必会影响在孵企业创业机会开发的效果。然而现有研究多以联盟网络或创新网络为研究对象分析网络多元性对绩效的影响,仅有少数学者关注孵化网络的多元性及其对创业孵化绩效的影响。由于鲜有研究关注不同类型学习方式在孵化网络多元性向创业机会开发转化过程中所起的作用,因此这导致在孵企业学习能力培育靶向模糊以及机会开发模式选择缺乏有效的理论指导,从而严重制约了在孵企业的成长与发展。

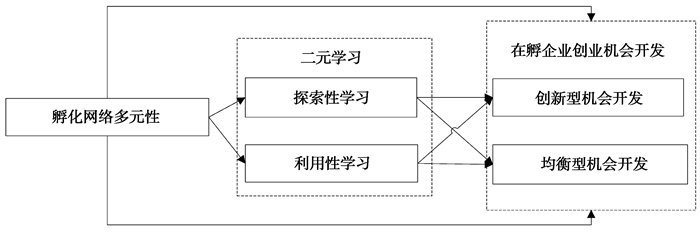

基于此,本文构建包含孵化网络多元性、二元学习、在孵企业创业机会开发在内的概念模型,并且采用多元回归分析对概念模型与研究假设进行检验,从而试图揭示孵化网络多元性向在孵企业创业机会开发转化的一般路径,以期进一步打开孵化网络多元性效力释放的黑箱,明晰在孵企业能力培育重点,同时为孵化器管理者工作开展提供理论指导。

二、文献回顾与假设提出 (一) 孵化网络多元性随着创新创业工作实践的开展,创新网络、创业网络等网络组织成为了理论研究的关注焦点,网络多元性也成为众多学者解释网络情境下组织活动所表现出特殊规律的重要逻辑。Goerzen and Beamish(2005)认为网络多元性是网络组织所能提供信息和知识的异质性与多样性;翁瑞宏等(2007)认为网络多元性指随着网络规模的增加,地区或产业内与网络主体直接发生链接的地区与产业类别数量;Harrison and Klein(2007)认为网络多元性是网络内部成员属性的复杂性与多样性。本文认为孵化网络多元性是指孵化网络内部成员在属性、所处区域、涉及产业以及关系链接上的多样性。孵化网络是由孵化器同其他孵化器以及各类创业服务机构等相互连接形成的网络状组织(李振华、李赋薇,2018),区别于传统的创新网络,孵化网络成员具有高异质性特征,这一特征成为分析网络成员行为的重要情景(张颖颖等,2017)。在网络多元性的研究方面,Goerzen and Beamish(2005)认为联盟网络的多元性容易带来组织间的冲突,不利于组织间相互学习。Fleming L et al.(2007)指出网络多元性对网络成员知识创造有促进作用。可见现有研究在网络多元性与组织学习的关系上仍存在争议。同时虽然现有研究明确指出网络多元性有助于创业机会开发(任胜钢、舒睿,2014),但并未揭示网络多元性促进不同类型创业机会开发的具体路径。孵化网络为在孵企业提供了大量的异质性信息与知识,在孵企业也通过开展探索与利用式学习,对孵化网络中的资源进行整合,从而满足不同类型机会开发过程的需要,对以上这一逻辑的忽视不利于打开孵化网络向在孵企业创业成功转化的过程黑箱,然而纵观国内外现有研究发现,已有研究并未就孵化网络多元性对在孵企业创业机会开发的复杂作用机理展开研究。

(二) 二元学习二元学习是企业为应对资源束缚所开展的一种战略式学习行为,反映了企业对不同类型资源的诉求。March(1991)认为组织学习包含探索性学习与利用性学习两种模式,其中探索性学习是组织通过与外部相关主体互动,获取与创造全新的不同于组织现有知识储备的新知识(窦红宾,2011);利用式学习是组织基于现有知识基础,通过对现有知识进行重新整合,对现有产品与流程进行少量变革的一种学习方式,该过程重点在于获取与现存知识相关的、熟悉的知识(Wang and Chugh, 2014;蒋春燕、赵曙明,2006),强调学习的效率。本文认为在孵企业的二元学习是在孵企业通过整合内外部资源来获取全新知识或提升现有知识利用效率的一种学习行为,并参考March(1991)研究成果将二元学习划分为探索性学习与利用性学习两种模式。基于March(1991)的划分,国内外学者对不同类型学习方式的作用开展了大量研究,其中Li et al.(2013)指出探索性学习对新产品开发有促进作用,利用性学习对新产品开发有显著的阈值效应;葛宝山等(2016)发现探索式与利用式学习均有利于提升组织的动态能力;弋亚群等(2018)认为探索性与应用性学习对企业动态能力与产品开发绩效间的关系有相反的调节作用。不难发现现有不同类型学习方式效力的研究多将创新、绩效和动态能力等作为结果变量,且研究结论并不聚焦。在孵企业创业机会开发本质上是在孵企业通过探索性与利用性学习,整合内外部知识响应市场需求的过程,在学习过程中企业现有资源的用途得到了拓展,同时也为企业积累了丰富的新知识与技术,提升了企业对创业机会的响应能力。二元学习是在孵企业对自身资源束缚的一种反应,其是否有效关键在于在孵企业能否将其落实到创业机会开发的实践过程中,已有研究虽然也指出学习对于创业机会开发的重要意义(Politis,2005;Lumpkin and Lichtenstein, 2005),但鲜有研究关注不同种类学习方式与不同类型机会开发模式之间的关系。

(三) 在孵企业创业机会开发创业孵化过程本质上而言是在孵企业在孵化器支持下整合内外部资源开发创业机会的过程。Plummer et al.(2007)认为创业机会开发是市场、机会与组织发展战略的匹配,识别出的创业机会只有为其匹配对应的市场策略与发展战略才能成功创业。Carolis and Saparito(2006)认为机会开发是创业者在认知能力与社会资本驱动下,对环境中涌现的潜在需求进行响应的过程。Su et al.(2008)认为机会开发是创业者通过整合相关资源来提供产品或服务来满足市场需求的过程。本文主要关注嵌入于具备多元性特征孵化网络内的在孵企业如何通过探索性与利用性学习将嵌入于网络的资源内化为自身能力来开发创业机会,因此本文将在孵企业创业机会开发界定为在孵企业通过探索性学习与利用性学习,对自身以及嵌入在孵化网络内的资源进行整合,来提供模仿性或全新产品、服务、运行模式,以满足现有市场缺口并谋求生存与发展;同时本文还按照创新程度差异将创业机会开发分为创新型机会开发与均衡型机会开发,其中创新型机会开发是企业通过探索新技术与开发新产品来创造新市场并获取竞争优势(Benner and Tushman, 2003);均衡型机会开发是企业通过对现有产品与技术进行改进,来发掘现有市场机会并获取收益(Becker et al., 2006)。创新型机会开发表现在先于竞争对手开发全新创意,均衡型机会开发则通过提升资源配置效率获取竞争优势(刘佳、李新春,2013)。创新型机会开发过程耗时长、风险大,一旦成功能为企业带来巨大利益;均衡型机会开发风险小、失败率低,能为企业带来较为稳定的收益(王兆群等,2019;胡海青等,2017)。在创业机会开发的前置影响因素研究方面,国内外学者分析了社会资本(Samuelsson and Davidsson, 2009;戴万亮等,2019)、创业动机(王旭、朱秀梅,2010)、创业伦理(李华晶,2016)、创业文化(葛宝山等,2016)、动态能力(弋亚群等,2018)、孵化器控制力(胡海青等,2017)等要素对创业机会开发的影响,鲜有研究关注网络多元性以及企业不同类型学习行为对机会开发的影响。孵化网络的多元性决定了网络中创业资源的丰富异质性程度,在孵企业探索性与利用性学习行为则为在孵企业整合与利用网络资源提供了契机,而不同的机会开发模式需要不同种类的资源作为支持,因此在孵企业机会开发必然受其所嵌入的孵化网络多元性与不同学习方式的影响,但现有研究并为就此给出明确的结论。

(四) 假设提出 1. 孵化网络多元性与在孵企业创业机会开发随着竞争的不断加剧,创业机会的时间窗口大大缩短,创业机会被识别后需要及时整合资源加以开发,因此在孵企业接触与获取资源的数量将直接影响其机会开发效果。随着网络多元性的提升,嵌入于网络中的资源也更为丰富,丰富的创业资源为创业机会开发提供了保障。朱秀梅、李明芳(2011)指出对处于初创阶段的企业而言,多元化的网络为其获取知识与资源提供了保障,同时有利于创业者接触到不同的信息源(Renzulli et al., 2000),从而获取机会开发过程所需资源与信息(任胜钢、舒睿,2014)。

孵化网络多元性从资源存量与获取成本上影响在孵企业均衡型机会开发。首先,多元性网络为在孵企业提供了丰富的异质性知识、信息、技术等,为在孵企业快速获取均衡型机会开发所需资源提供了平台,降低了在孵企业均衡型机会开发过程中不确定性与风险;其次,网络多元性能帮助在孵企业低成本的获取机会开发所需的资源,而低于市场交易成本的资源获取能为企业均衡型机会开发提供优势;最后,多元异质性较强的网络中所嵌入的资源以及更多元化的网络成员间的关系,为在孵企业均衡型机会开发过程中的行业经验与其他资源的深度整合提供了机会。基于此,提出如下假设:

H1a:孵化网络多元性对均衡型机会开发有正向影响。

创新型机会开发过程需要大量新知识与新技术,多元化的网络为在孵企业提供了接触大量异质性知识与技术资源的机会,为在孵企业创新型机会开发提供了资源支撑。苏昕、周升师(2019)指出丰富的冗余资源能提升企业对创新型机会开发的可能性。同时创新型机会开发过程需要承担较大的风险,而网络伙伴提供的丰富资源能提升企业对可能发生的损失的承担能力,促进企业创新型机会开发的开展(王侃、龚丽敏,2017)。此外创新型机会开发过程需要在孵企业在模糊与不确定环境中进行决策,而多元化网络为在孵企业决策提供了大量的异质性信息来源,有助于提升在孵企业决策的精准度,降低在孵企业认知偏差,增强在孵企业创新型机会开发的信心。基于此,提出如下假设:

H1b:孵化网络多元性对创新型机会开发有正向影响。

2. 二元学习的中介作用创业环境的动态性、竞争性以及创业资源的约束性迫使在孵企业不断开展二元学习。具备多元性特征的孵化网络所带来大量的异质性资源,为在孵企业探索与利用性学习活动的开展奠定了基础,有利于激发在孵企业开展探索性与利用性学习的意愿,从而实现孵化网络资源的最大程度利用。网络多元性程度越高,在孵企业可通过利用嵌入在孵化网络中的异质性知识开展范围更广和程度更深的学习,提升其探索性与利用性学习的效能。

随着网络多元性程度的增加,网络内不同主体的技术能力差异也会越来越大,有助于企业接触到更多的非冗余知识,促进企业探索性学习活动的进行。戴万亮等(2019)指出在知识距离较小的团队中,彼此间的知识同质度过高,只能沿袭已有解决方案去解决新的问题,较难产生创造性想法。而在知识距离较大的团队中,多元异质性使得组织学习朝独特的解决问题的方向发展,更能产生新颖的想法。此外,网络多元性带来的大量异质性知识与信息等资源,有助于在孵企业甄别自身知识方面的欠缺,促进在孵企业开展探索性学习,去学习新颖的知识。基于此,提出如下假设:

H2a:孵化网络多元性对探索性学习有正向影响。

网络的多元化程度越高,网络中资源的丰富程度与异质性也就越高,丰富的异质性的资源不但有利于企业根据自身需求获取改进与创新现有产品与服务所需的知识,还能为企业整合利用现有资源甚至创造新的资源提供思路(庄彩云、陈国宏,2017)。De Dreu et al.(2008)指出网络多元性越高,网络中成员知识背景的异质性越大,而团队异质性视角下的相关研究表明,知识异质性激发了团队成员间的知识共享,为团队成员进行深层次知识交流提供了机会,为利用式学习行为的开展创造了条件(Kang et al., 2007)。基于此,提出如下假设:

H2b:孵化网络多元性对利用性学习有正向影响。

Lumpkin and Lichtenstein(2005)指出企业成立之初,学习是影响创业机会开发的关键。潘雪艳(2015)研究发现创业学习对机会开发有促进作用。Politis(2005)也认为学习有助于企业克服成立之初的的新生劣势,从而促进企业开发创业机会。单标安等(2017)认为创业学习是新企业构建创业能力的关键,有助于企业提升其机会开发能力。姚梅芳等(2018)认为学习能力越强,组织内信息的质量也就越高,有助于提升企业机会开发时决策的准确性。

探索性学习对创新型机会开发的影响。创业机会开发过程是新创企业在对必要的创业资源组织、利用之后,通过提供满足市场需求的产品或服务将识别到的机会予以实现的过程。该过程需要投入大量的资源(Schwienbacher,2007)。创业企业成立之初面临“新生弱”、“小而弱”与合法性缺陷,导致其资源获取困难重重,通过开展探索性学习,创业企业可将所接触到的外部信息、知识、技术转化为自身资源,提升自身知识、资源的范围与广度,缓解创新型机会开发过程中资源短缺带来的压力。林春培、张振刚(2017)指出创新型机会开发过程强调对现有产品的突破式创新,探索性学习所带来的新知识是创新型机会开发过程必不可少的要素。基于此,提出如下假设:

H3a:探索性学习对创新型机会开发有正向影响。

探索性学习对均衡型机会开发的影响。探索性学习带来的新知识、新技术能为企业现有产品与流程优化提供新的思路与资源支持,因此探索性学习为在孵企业均衡型机会开发提供了资源保障。Zhao et al.(2016)指出均衡型机会开发过程也是企业采取渐进式创新方式满足市场需求的过程,而渐进性创新过程一方面需要现有知识的整合,同时也需要探索性学习所带来的新知识。基于此,提出如下假设:

H3b:探索性学习对均衡型机会开发有正向影响。

利用性学习对创新型机会开发的影响。资源拼凑观下的相关研究表明企业通过对现有资源的创造性拼凑可以产生新的资源(Senyard et al., 2009),这些资源对于企业改进现有产品甚至创造新的产品奠定了基础,因此利用性学习在一定程度上能促进创新型机会开发,林春培、张振刚(2017)发现通过利用性学习对现有知识进行发掘与整合是创新型机会开发过程所必不可少的过程。基于此,提出如下假设:

H4a:利用性学习对创新型机会开发有正向影响。

利用性学习对均衡型机会开发的影响。利用性学习是企业基于现有知识基础,通过对知识的重新组合来对企业现有产品与知识领域进行微量变革的行为(Noni and Apa, 2015; Li et al., 2013),因此利用性学习对均衡型机会开发有促进作用。王兆群等(2019)研究也发现对现有资源的拼凑性利用对企业均衡型机会开发有正向促进作用。基于此,提出如下假设:

H4b:利用性学习对均衡型机会开发有正向影响。

顺承上述逻辑,不难看出孵化器构建的孵化网络带来了丰富的异质性创业资源,在孵企业的探索性与利用性学习行为正是将孵化网络资源转化为创业机会开发的有效途径,因此本文认为二元学习在孵化网络多元性与在孵企业创业机会开发间起中介效应,并结合上述假设H1a、H1b、H2a、H2b、H3a、H3b、H4a、H4b提出如下假设:

H5a1:探索性学习在孵化网络多元性与创新型机会开发间起中介作用。

H5a2:探索性学习在孵化网络多元性与均衡型机会开发间起中介作用。

H5b1:利用性学习在孵化网络多元性与创新型机会开发间起中介作用。

H5b2:利用性学习在孵化网络多元性与均衡型机会开发间起中介作用。

在此结合上述理论分析与研究假设,构建如下图 1所示本文研究概念模型:

|

图 1 概念模型图 |

本文主要通过问卷调研获取研究所需数据,作者于2017年6月-2017年9月期间联合陕西省孵化器协会先后对陕西省、长三角、珠三角等地多家孵化器开展调研,调研对象主要为相关孵化器内在孵企业中高层管理者。为确保获取数据的有效性,在正式调研工作开始前,作者首先在陕西省内对调研过程所使用问卷进行预调研活动,并结合预调研结果反馈对问卷进行了修正,形成本文研究的正式调研问卷,正式调研过程累计发放问卷500份,回收有效问卷256份。样本具体特征如下表 1所示:

| 表 1 样本基本特征 |

借鉴胡海青(2018)和张颖颖(2017)等人成果,本文从在孵企业网络伙伴数量、网络成员属性异质性、网络成员所处区域多元性和产业多元性4方面测度孵化网络多元性,用与在孵企业密切保持联系的伙伴数量测度在孵企业网络伙伴的数量;用在孵企业占网络成员总数比例测度网络成员属性异质性;用非本地孵化网络成员占孵化网络总成员数目比例测度网络成员所在区域多元性;用在孵企业主营业务占据产业链位置数量测度产业多元性,处于单一位置记为1、两个产业链位置记为2、全产业链位置记为3。对二元学习的测量,本文参考朱朝晖、陈劲(2008)的做法,分别用4个题项测量探索性学习与利用性学习;对在孵企业创业机会开发的测量,本文借鉴陈海涛、于晓宇(2011)等人量表,用3个题项测量均衡型机会开发,用4个题项测量创新型机会开发。同时为了控制其他因素对本研究的干扰,本文借鉴胡海青等人(2017, 2018)研究将企业规模、入孵时间、企业类型作为控制变量。

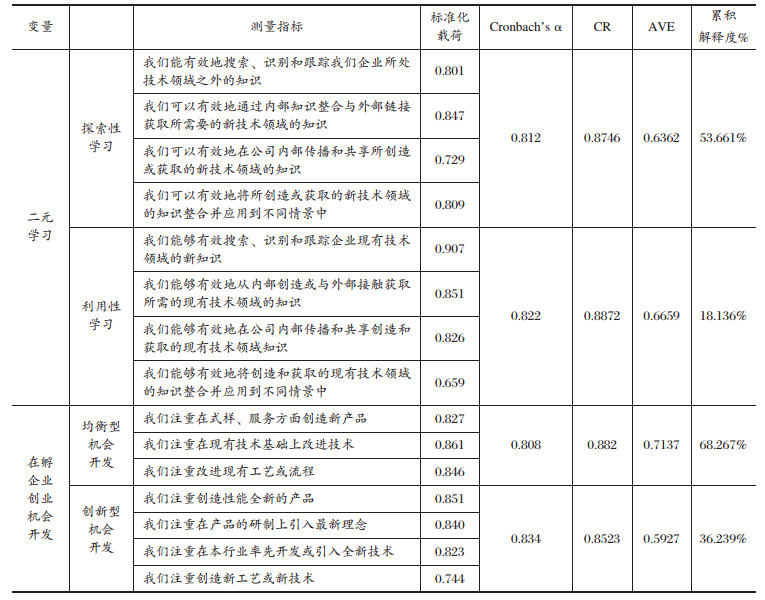

(三) 信度与效度分析本文采用SPSS20.0对量表信效度进行检验,由于孵化网络多元性是通过实际数据计算而来,避免了个体认知偏差带来的量表信效度问题(胡海青等,2018),因此在此仅对二元学习与在孵企业创业机会开发进行信效度分析,分析结果由表 2所示:

| 表 2 信度与效度检验结果 |

由表 2所示分析结果可知变量的Cronbach's α系数均大于0.75,表明量表信度良好。同时本文所使用量表均是在借鉴国内外已有成熟量表基础上结合本研究问题与情景修正得到的,因此本研究所使用量表具有良好的内容效度;数据分析结果显示量表的KMO值为0.748,大于0.5,巴特球形检验结果显著,表明量表适合进行因子分析,且SPSS分析结果显示特征值大于1的因子有4个,累计解释度达到68.267%,所有变量的标准化因子载荷均大于0.5,表明量表具有良好的结构效度;各变量的AVE大于0.5,CR值大于0.7,表明量表具有良好的收敛效度。此外采用Harman单因子检验方法对量表的同源误差进行检验,结果发现未旋转时的第一个主成分载荷为21.510%,比重较小,因此本文的同源偏差问题不严重。

(四) 变量相关性分析表 3为变量相关性检验结果,检验结果表明孵化网络多元性、探索性学习、利用性学习、均衡型机会开发、创新型机会开发间相关系数均较为显著,为进一步验证理论模型及研究假设提供了依据。

| 表 3 变量间相关系数表 |

在此采用SPSS20.0软件以及基于有效调研问卷数据的回归分析对本文所提研究假设与概念模型进行检验,实证分析结果如下表 4所示。其中M1表明入孵时间(β=0.050,p>0.05)和企业类型(β=0.023,p>0.05)对创新型机会开发影响不显著,企业规模对创新型机会开发有显著正向影响(β=0.113,p<0.05);M2表明孵化网络多元性对创新型机会开发有显著正向影响(β=0.344,p<0.001),即假设H1b得到支持;M4表明孵化网络多元性(β=0.310,p<0.001)对均衡型机会开发有显著正向影响,即H1a得到验证,且不难看出孵化网络多元性对创新型机会开发的影响大于对均衡型机会开发的影响。M6和M8表明孵化网络多元性对探索性学习(β=0.426,p<0.001)的影响大于对利用性学习(β=0.141,p<0.01)的影响,即假设H2a、H2b得到验证。M9和M11表明探索性学习对创新型机会开发(β=0.309,p<0.001)的影响大于利用性学习对创新型机会开发的影响(β=0.234,p<0.001),即假设H3a、H4a得到验证。利用性学习对均衡型机会开发(β=0.347,p<0.001)的影响大于探索性学习对均衡型机会开发(β=0.269,p<0.001)的影响,即假设H3b、H4b得到验证。同时结合Baron and Kenny(1986)提出的中介效应检验程序发现探索性学习在孵化网络多元性与创新型机会开发的关系以及孵化网络多元性与均衡型机会开发的关系间均起部分中介效应,即假设H5a1、H5a2得到部分验证。利用性学习在网络多元性与创新型机会开发和网络多元性与均衡型机会开发间起部分中介效应,即假设H5b1、H5b2得到部分验证。

| 表 4 回归分析结果 |

本文从组织学习视角出发,基于256份在孵企业调研问卷数据实证分析了孵化网络多元性对在孵企业创业机会开发的影响,验证了探索性学习与利用性学习的中介作用,结果表明:

1.孵化网络多元性对在孵企业创业机会开发有正向影响,且对创新型机会开发的影响大于对均衡型机会开发的影响。可能原因在于多元异质性的孵化网络虽然为在孵企业提供了接触大量异质性创业资源的机会,但识别、整合与利用这些资源需要耗费在孵企业大量的时间和资源,而均衡型机会开发过程强调对机会的快速响应以及构建成本上的优势,因此孵化网络多元性给在孵企业均衡型机会开发带来的收益在一定程度上可能被无形中增加的时间与机会成本所抵消。创新型机会开发追求提供全新的产品、服务与商业模式,该过程需要大量的新颖异质性资源作为支撑,因此网络多元性情境下开展创新型机会开发的效果也就更好。

2.孵化网络多元性对探索性学习的影响大于对利用性学习的影响。与Horwitz(2007)等人研究结论差异的可能原因在于,区别于其他组织,孵化器为孵化网络内不同主体提供了信用担保,提升了不同成员间的信任程度,促进了孵化网络内部资源的共享(胡海青等,2018),为在孵企业利用性学习行为的开展提供了保障。同时多元性孵化网络内嵌入的丰富异质性资源有助于在孵企业认识到自身的资源短板,为在孵企业开展探索性学习来获取新颖的知识提供了契机。

3.利用性学习对均衡型机会开发与创新型机会开发均有正向影响,但对均衡型机会开发的影响大于对创新型机会开发的影响。探索性学习对创新型与均衡型机会开发均有正向影响,但对创新型机会开发的影响大于对均衡型机会开发的影响。本文认为这种差异产生的原因在于不同学习方式所带来的资源种类不同,探索性学习能为在孵企业带来新知识与技术,利用性学习主要强调对现有知识资源的重组,能提升在孵企业对市场的响应效率,因此探索性学习所带来的优势会被创新型机会开发放大,而利用性学习则对均衡型机会开发的促进作用更明显。

4.探索性与利用性学习在孵化网络多元性与在孵企业创业机会开发间起部分中介效应。正如Wuyts et al.(2005)所言,网络多元性效力的发挥需要借助企业自身的学习能力,而探索性(Zhao et al., 2016)和利用性学习均是创业机会开发过程中必要的活动。多元性的孵化网络提供了丰富异质性创业资源,为企业开展探索性与利用性学习奠定了基础,探索性学习为企业带来大量新知识与技术资源,是在孵企业突破式创新能力培育的基础,为在孵企业创新型机会开发创造了可能。利用性学习则有效拓展了企业现有资源的使用范围,降低了企业资源搜寻时间成本和机会成本,能帮助企业快速响应创业机会。

(二) 理论与实践意义在理论上,首先,已有研究多以创业绩效或孵化绩效作为网络多元性的结果变量,忽视了创业机会开发对在孵企业生存与成长的重要意义,导致现有研究在指导在孵企业能力培育方面靶向模糊。本文则以创业机会开发作为创业孵化阶段工作的落脚点,探讨孵化网络多元性对不同机会开发模式的影响,高度还原了创业孵化阶段工作开展的一般情景,弥补了现有研究对网络孵育情境下在孵企业创业机会开发行为关注不足的缺陷;其次,本文将二元学习作为孵化网络多元性效力释放的中间路径,分析了不同学习方式在孵化网络多元性与不同创业机会开发模式间的中介效应,打开了孵化网络多元性向创业机会开发转化的一般路径,丰富了孵化网络领域研究内容,也为现有研究在网络多元性效力上的悖论提供了新的解释逻辑;最后,本文探讨了在孵企业不同学习方式对不同类型创业机会开发模式的影响,对现有组织学习与机会开发理论研究形成了有益补充。

在实践方面,本文从组织学习视角对孵化网络多元性转化为在孵企业创业机会开发的路径进行了分析,研究结论对于指导在孵企业创业活动开展以及孵化器管理工作开展提供了有益借鉴。对在孵企业而言,一方面应重视孵化器所提供网络服务的价值,要在正确认识孵化网络资源价值基础上,加强对网络资源的整合与利用;另一方面,应根据自身学习能力差异选择合适的机会开发模式,若在孵企业善于整合、利用现有知识、信息等资源,选择对创新性要求不高的均衡型机会开发模式见效更快;而在孵企业如果在新知识学习与新技术开发方面能力较强的话,对知识与技术要求较高的创新型机会开发模式则更能发挥其优势。对孵化器而言,孵化网络多元性是激发在孵企业开展探索性与利用性学习的重要因素,也是在孵企业创业机会开发的重要保障。孵化器应充分发挥其在孵化网络构建与网络治理方面的决定性作用,向外要积极同各类与创业孵化工作开展相关的主体建立联系,拓展孵化网络构成主体的丰富性与多元异质性程度,为在孵企业搭建更多的资源获取通道;向内要制定并实施有效的孵化网络管理规章制度,协调网络中不同主体间权、责、利关系,规避由于网络多元性提升而带来机会主义行为发生的潜在风险,提升孵化网络运作效率以及在孵企业的孵化成功率。

(三) 研究局限性与展望本研究仅从组织学习视角对孵化网络多元性向在孵企业创业机会开发转化的路径进行了探究,在孵企业其他行为是否对网络多元性向其创业机会开发转化的过程有影响值得进一步探讨。此外,本研究借鉴已有相关研究将孵化网络多元性作为单一维度变量处理,未来可结合孵化网络的内容与结构特征,对孵化网络多元性进行细致的维度划分,探究不同细分维度对创业机会开发的差异化影响。

| [] |

陈海涛、于晓宇, 2011, “机会开发模式、战略导向与高科技新创企业绩效”, 《科研管理》, 第 12 期, 第 61-73 页。 |

| [] |

窦红宾, 2011, “网络结构对企业成长绩效的影响研究——利用性学习、探索性学习的中介作用”, 《南开管理评论》, 第 3 期, 第 15-25 页。 |

| [] |

戴万亮、杨皎平、李庆满, 2019, “内部社会资本、二元学习与研发团队创造力”, 《科研管理》, 第 1 期, 第 159-169 页。 |

| [] |

葛宝山、王浩宇, 2017, “资源整合、创业学习与创新研究”, 《南方经济》, 第 3 期, 第 57-70 页。 |

| [] |

葛宝山、谭凌峰、生帆、马鸿佳, 2016, “创新文化、双元学习与动态能力关系研究”, 《科学学研究》, 第 4 期, 第 630-640 页。 |

| [] |

弋亚群、谷盟、刘怡、马瑞, 2018, “动态能力、双元学习与新产品开发绩效”, 《科研管理》, 第 1 期, 第 74-82 页。 |

| [] |

胡海青、王兆群、张琅, 2017, “孵化器控制力对创新孵化绩效的影响:一个有调节的中介效应”, 《南开管理评论》, 第 6 期, 第 150-162+177 页。 |

| [] |

胡海青、张颖颖、王兆群、张琅, 2018, “网络多元性对在孵企业孵化绩效作用机制研究——孵化器支持情境的调节作用”, 《科技进步与对策》, 第 15 期, 第 76-82 页。 |

| [] |

蒋春燕、赵曙明, 2006, “社会资本和公司企业家精神与绩效的关系:组织学习的中介作用——江苏与广东新兴企业的实证研究”, 《管理世界》, 第 10 期, 第 90-99 页。 |

| [] |

林春培、张振刚, 2017, “基于吸收能力的组织学习过程对渐进性创新与突破性创新的影响研究”, 《科研管理》, 第 4 期, 第 38-45 页。 |

| [] |

刘佳、李新春, 2013, “模仿还是创新:创业机会开发与创业绩效的实证研究”, 《南方经济》, 第 10 期, 第 20-32 页。 |

| [] |

李振华、李赋薇, 2018, “孵化网络、集群社会资本与孵化绩效相关性”, 《管理评论》, 第 8 期, 第 79-89 页。 |

| [] |

潘雪艳, 2015, "创业学习、机会开发与创业绩效", 东北财经大学博士论文。http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10173-1015565562.htm |

| [] |

任胜钢、舒睿, 2014, “创业者网络能力与创业机会:网络位置和网络跨度的作用机制”, 《南开管理评论》, 第 1 期, 第 123-133 页。 |

| [] |

单标安、于海晶、费宇鹏, 2017, “创业激情对新企业成长的影响研究——创业学习的中介作用”, 《南方经济》, 第 8 期, 第 84-99 页。 |

| [] |

王侃、龚丽敏, 2017, “创业伙伴资源如何影响高科技新企业的战略选择及其结果”, 《南方经济》, 第 8 期, 第 100-121 页。 |

| [] |

王旭、朱秀梅, 2010, “创业动机、机会开发与资源整合关系实证研究”, 《科研管理》, 第 5 期, 第 54-60 页。 |

| [] |

王兆群、胡海青、张琅, 2019, “创业拼凑、机会开发与新创企业创业绩效关系研究”, 《科技进步与对策》, 第 14 期, 第 1-7 页。 |

| [] |

翁瑞宏、邱柏松、蔡文正、黄靖媛, 2007, “以知识基础观点探讨联盟网络多元性对医院组织创新之影响”, 《管理学报》, 第 5 期, 第 485-513 页。 |

| [] |

吴绍棠、李燕萍, 2014, “企业的联盟网络多元性有利于合作创新吗:一个有调节的中介效应模型”, 《南开管理评论》, 第 3 期, 第 152-160 页。 |

| [] |

姚梅芳、栾福明、曹琦, 2018, “创业导向与新企业绩效:一个双重中介及调节性效应模型”, 《南方经济》, 第 11 期, 第 83-102 页。 |

| [] |

庄彩云、陈国宏, 2017, “产业集群知识网络多维嵌入性与创新绩效研究——基于企业双元学习能力的中介作用”, 《华东经济管理》, 第 2 期, 第 53-59 页。 |

| [] |

张颖颖、胡海青、张丹, 2017, “网络多元性、在孵企业战略创业与孵化绩效”, 《中国科技论坛》, 第 6 期, 第 75-82 页。 |

| [] |

朱朝晖、陈劲, 2008, “探索性学习和挖掘性学习的协同与动态:实证研究”, 《科研管理》, 第 6 期, 第 1-9 页。 |

| [] |

朱秀梅、李明芳, 2011, “创业网络特征对资源获取的动态影响——基于中国转型经济的证据”, 《管理世界》, 第 6 期, 第 105-115 页。 |

| [] |

Baron R.M., Kenny D.A, 1986, "The Moderator-mediator Variable Distinction in Social Psychological Research:Conceptual, Strategic, and Statistical Considerations". Journal of Personality and Social Psychology, 51(6), 1173–1182.

|

| [] |

Becker M C, Knudsen T., March J G, 2006, "Schumpeter, Winter, and The Sources of Novelty". Industrial and Corporate Change, 15(2), 353–371.

|

| [] |

Benner M. J., Tushman M. L., 2003, "Exploitation, Exploration, and Process Management:The Productivity Dilemma Revisited". Academy of Management Review, 28(2), 238–256.

|

| [] |

DeCarolis DM, Saparito P, 2006, "Social Capital, Cognition, and Entrepreneurial Opportunities:A Theoretical Framework". Entrepreneurship Theory and Practice, 30(1), 41–56.

|

| [] |

DeDreu C K W, Nijstad B A, Van Knippenberg D, 2008, "Motivated Information Processing in Group Judgment and Decision Making". Personality and Social Psychology Review, 12(1), 22–49.

|

| [] |

Duysters G, Lokshin B, 2011, "Determinants of Alliance Portfolio Complexity and its Effect on Innovative Performance of Companies". Journal of Product Innovation Management, 28, 570–585.

|

| [] |

Fleming L, Mingo S, Chen D, 2007, "Collaborative Brokerage, Generative Creativity, and Creative Success". Administrative Science Quarterly, 52, 443–475.

|

| [] |

Goerzen A, Beamish P. W., 2005, "The Effect of Alliance Network Diversity on Multinational Enterprise Performance". Strategic Management Journal, 26(4), 333–354.

|

| [] |

Harrison D A, Klein K J, 2007, "What's the Difference? Diversity Constructs as Parathion, Variety or Disparity in Firms". Academy of Management Review, 32(4), 1119–1228.

|

| [] |

Horwitz S K, Horwitz I B, 2007, "The Effects of Team Diversity on Team Outcomes:A Meta-Analytic Review of Team Demography". Journal of Management, 33(6), 987–1015.

|

| [] |

Kang S C, Morris S S, Snell S A, 2007, "Relational Archetypes, Organizational Learning, and Value Creation:Extending the Human Resource Architecture". Academy of Management Review, 32(1), 236–256.

|

| [] |

Li Y, Wei Z L, Zhao J, Zhang C L, Liu Y, 2013, "Ambidextrous Organizational Learning, Environmental Munificence and New Product Performance:Moderating Effect of Managerialties in China". International Journal of Production Economics, 146(1), 95–105.

|

| [] |

Lumpkin G.T., Lichtenstein B. B., 2005, "The Role of Organizational Learning in the Opportunity Recognition Process". Entrepreneurship Theory and Practice, 29(4), 451–472.

|

| [] |

March J.G, 1991, "Exploration and Exploitation in Organizational Learning". Organization Science, 2(1), 71–87.

|

| [] |

Menguc B, Auh S, 2010, "Development and Return on Execution of Product Innovation Capabilities:The Role of Organizational Structure". Industrial Marketing Management, 39(5), 820–831.

|

| [] |

Noni I D, Apa R, 2015, "The Moderating Effect of Exploitative and Exploratory Learning on Internationalization Performance Relationship in SMEs". Journal of International Entrepreneurship, 13(2), 96–117.

|

| [] |

Plummer L A, Haynie J M, Godesiabois J, 2007, "An Essay on the Origins of Entrepreneurial Opportunity". Small Business Economics, 28(4), 363–379.

|

| [] |

Politis D, 2005, "The Process of Entrepreneurial Learning:a Conceptual Framework". Entrepreneurship Theory and Practice, 29(4), 399–424.

|

| [] |

Renzulli L. A., Aldrich H, Moody J, 2000, "Family Matters:Gender, Networks, and Entrepreneurial Outcomes". Social Forces, 79(2), 523–546.

|

| [] |

Samuelsson M., Davidsson P., 2009, "Does Venture Opportunity Variation Matter Investigating Systematic Process Differences Between Innovative and Imitative New Ventures". Small Business Economics, 33(2), 229–255.

|

| [] |

Schwienbacher A, 2007, "A Theorethical Analysis of Optimal Financing Strategies for Different Types of Capital Constrained Entrepreneurs". Journal of Business Venturing, 22(6), 753–781.

|

| [] |

Senyard J, Baker T, Davidsson P, 2009, "Entrepreneurial Bricolage:Towards Systematic Empirical Testing". Frontiers of Entrepreneurship Research, 29(5), 1–15.

|

| [] |

Shane S, Venkataraman S, 2000, "The Promise of Entrepreneurship as a Field of Research". Academy of Management Review(1), 217–226.

|

| [] |

Song J, Almeida P, Wu G., 2003, "Learning by Hiring:When is Mobility More Likely to Facilitate Interfirm Knowledge Transfer?". Management Science, 49(4), 351–365.

|

| [] |

Su C., Yang Z., Zhuang G., Zhou N., Dou W., 2008, "Interpersonal Influence as An Alternative Channel Communication Behavior in Emerging Markets:The Case of China". Journal of International Business Studies, 40(4), 668–689.

|

| [] |

Wang C L, Chugh H, 2014, "Entrepreneurial Learning:Past Research and Future Challenges". International Journal of Management Reviews, 16(1), 24–61.

|

| [] |

Weele M. V., Rijnsoever F. J. V., Nauta F., 2017, "You Can't Always Get What You Want:How Entrepreneur's Perceived Resource Needs Affect the Incubator's Assertiveness". Technovation(59), 18–33.

|

| [] |

Wuyts S, Colombo M G, Dutta S, Bart Nooteboom, 2005, "Empirical Tests of Optimal Cognitive Ditance". Journal of Economic Behavior & Organization, 58(2), 277–302.

|

| [] |

Yalcinkaya G, Calantone R J, Griffith D A, 2007, "An Examination of Exploration and Exploitation Capabilities:Implications for Product Innovation and Market Performance". Journal of International Marketing, 5(4), 63–93.

|

| [] |

Zhao J., Li Y., Liu Y, 2016, "Organizational Learning, Managerial Ties, and Radical Innovation:Evidence From an Emerging Economy". IEEE Transactions on Engineering Management, 63(4), 489–499.

|