语言转向(Alvesson and Kärreman, 2000)下的制度话语研究肯定了话语在制度与战略合法化中的重要作用,将合法性(Zimmerman and Zeitz, 2002)视为一种话语性社会构建(Phillips et al., 2004; 彭长桂、吕源,2016),进一步突出了话语(discourse)尤其是话语框架策略(Framing et al., 2000)对组织合法性的积极构建作用(吕源、彭长桂,2012;Garud et al., 2014)。互联网的普及与信息技术的发展使得以话语为基础的新媒体传播成本降低、效率提升,成为企业获取合法性的有效方式。诸多企业、特别是资源局限突出的创业型企业十分重视企业网站、微信公众号、微博等多模态网络平台建设,雕琢创业故事、品牌故事,对公开话语材料反复斟酌,尤其重视广告话语,甚至以此作为项目推广与组织营销的基础。对于创业型企业来说,能够投入到合法性构建中的时间、人力、资金等资源更为有限,因而更加依赖于新媒体话语传播。在内外环境均充满不确定因素的情况下,以广告为主的组织话语不仅是创业型企业实现组织外部沟通的重要方式,而且构成其获取合法性的关键途径。

与现实呼应,创业研究认识到话语对创业过程的重要影响,开始关注话语在创业资源获取、网络构建、机会识别、创业创新等关键创业行为的作用(Phillips et al., 2013)。同时,少量组织话语研究尝试探讨组织合法性的话语性构建(彭长桂、吕源, 2014, 2016),但大多集中于对在位企业的探讨,尚未重视话语对创业合法性构建的影响,而这正是话语得以作用于创业行为及过程的关键。尽管合法性构建是一个动态过程,但由于该过程的长时间跨度以及话语文本分析的复杂性,有关组织合法性话语构建的有限探讨或以理论分析为主,或以少量特定语料为分析基础(彭长桂、吕源, 2014, 2016),未能充分展现这一动态过程。此外,由于跨学科理论与方法的运用门槛较高,已有的组织话语研究未能发挥语言学分析技术在质性数据挖掘上的优势(张慧玉、杨俊,2016),而现实中日益丰富的多模态组织话语形式则亟待语言学解读。基于此,针对创业型企业成长过程中的话语框架策略与合法性构建的关系匹配问题,本研究运用语言学中的系统功能语法(Halliday, 2004)和系统图像语法(Kress and Van Leeuwen, 1996)等跨学科技术,对淘宝网创业时期(2003-2014年)的代表性广告语料进行多模态话语分析,以此刻画和揭示创业型企业基于话语框架策略的合法性构建过程,并进一步提炼企业成长过程中话语框架策略与合法性构建的互动关系。

二、文献回顾 (一) 组织话语与话语框架策略组织话语指的是组织情境中使用的语言,同时包括口头与书面语言(张慧玉、杨俊,2016)。文本是组织话语研究的基础对象与内容,包含书面文本、口头语言、图片、象征、符号等多种形式,而多模态话语技术的发展不断创新、丰富了组织话语的形式与内容,凸显出图片、音乐等非语言要素在话语中的重要作用(Kress and Van Leeuwen, 1996)。

组织话语实现社会构建的基本途径之一是对相关事物、实践及现象进行框架化,因此,框架分析(frame analysis)构成有效的话语分析视角,且受到较为广泛的认可与运用(Benford and Snow, 2000)。Benford and Snow(2000)指出,框架不仅与话语过程密切相关,即通过表达与强调来促成社会行为,而且可以看作是与话语过程紧密相连的战略过程,包括发挥(amplification)、延伸(extension)、桥接(bridging)与转变(transformation)四个策略。其中,发挥是指通过话语对相关的价值观或信念进行澄清、修饰、增强及美化;延伸是指通过话语扩大某框架下的基本问题、考量或利益点,以诉诸更广泛的潜在受众;桥接是指通过话语将观念一致、结构不同的框架连接为统一信息;而转变是指通过话语改变旧有的观念和理解,并产生新的意义(Benford and Snow, 2000)。这四个基本框架策略可以拓展到包括组织话语在内的多种情境。彭长桂、吕源(2014)在剖析在位企业合法性的话语性构建过程时指出,组织管理者在发布相关组织文本时,基于差异性的语法结构形成不同的框架策略,从而构建、管理组织合法性。不同的策略之间尽管没有明确的界限划分,但在话语运用方式及功能侧重上存在差异,“以言行事” (Austin,1962)的过程与目的也因此不同。

然而,已有研究大多是以特定事件中的特定文本进行分析,但基于话语与框架过程的动态性不难判断,在组织成长过程中,话语背后语法结构的差异化和动态性必然意味着框架策略的相应变化,观察、描述、剖析这一动态过程,对于理解组织合法性的话语构建具有重要意义。

(二) 组织话语与组织合法性在诸多合法性分类与界定中,Suchman(1995)的三维度划分受到广泛的认可。他提出的第一层次为基于个人利益的实用合法性(pragmatic legitimacy),不仅包括利益交换或直接利益影响,还包括行为合法性,即消费者自身对组织价值观、行为等因素的偏好。第二层次的道德合法性(moral legitimacy)包括了Scott(1995)提出的规制合法性(regulative legitimacy)与规范合法性(normative legitimacy)两个维度,前者指对政策法规及行业标准等规则的遵守,而后者指与社会文化、社会传统等相契合,两者均涉及对规则、规范契合程度的评价。认知合法性(cognitive legitimacy)被视为较高层次的合法性,源于更高层面、被社会所广泛持有的信仰,企业及其行为不仅与人们所掌握的认知信息相契合、被普遍接受,而且能够改变现有的模式、标准或规范。本研究以这一合法性框架为基础。

现有组织制度话语研究剖析了制度的社会构建过程,其中有关制度合法化的研究(Vaara, 2014; 彭长桂、吕源, 2014, 2016)充分肯定了语言及社会符号体系在组织合法性获取中的重要作用(Suddaby and Greenwood, 2005; Vaara, 2014)。这些研究针对组织制度合法化过程中的话语、语篇、语句特征进行分析,并结合情境剖析话语蕴含的意义与思想,指出制度化是制度话语的构建过程,其基础不是社会行为,而是描述、传达这些行为的文本(Phillips et al., 2004;Vaara, 2014)。从静态角度来看,话语对新的组织行为、模式及制度进行描述,促使利益相关者对其进行认识、理解与接受;从动态角度来说,组织合法性的形成必然伴随着组织逻辑的变化与演进(Roy and Royston, 2005),而话语基于沟通、协调、认知等基本功能,说服利益相关者接受这些转变(Suddaby and Greenwood, 2005)。

对于资源相对匮乏的创业型企业来说,基于话语的合法性获取方式至关重要(Martens et al., 2007; Garud et al., 2014),可以通过语言这一低成本的可再生资源证实自身并说服他人,以获取合法性(Garud et al., 2014)。Jones et al.(2012)认为创业型企业可以通过提供象征性框架及制度逻辑叙事来获得社会认同,从而争取到潜在客户、获取关键资源。组织话语在制度创业中起到尤为特殊的作用(Wright and Zammuto, 2013)。制度创业者的重要任务之一便是说服现有制度中的行动者认识到改变的必要性,并愿意参与其中(Battilana et al., 2009)。因此,制度创业者不仅要利用话语对愿景进行合理的框架构建,而且会积极运用各种有效的修辞策略获得共鸣(Suddaby and Greenwood, 2005)。

显然,对于挑战现有制度与逻辑、急需获得合法性的创业型企业来说,话语的重要性不容忽视。然而,现有研究虽然肯定了话语在组织合法性获取中的作用,但大多数研究以静态观察为基础,未能充分呈现合法性获取的动态变化以及与之相对应的语言动态。因此,创业型企业如何实现话语策略与组织合法性的动态匹配,依然是一个有待深入挖掘的问题。本研究提出,创业型企业依据成长阶段战略性地选择差异化的话语框架策略,以满足不同时期差异化的组织合法化需求。

三、研究方法 (一) 方法选择与案例选择本文旨在探讨话语框架策略如何推动创业型企业不同成长阶段的合法性构建,已有研究对此关注较少,案例分析正是研究这类“怎么样”探索性问题的恰当工具(Yin, 2014;朱晓红等,2019),纵向案例可以直接运用不同时期的语料证据,呈现合法性话语构建过程的关键点及相关逻辑(王扬眉、叶仕峰,2018),有效提升研究发现的可靠性(Eisenhardt,1989)。

本研究选择阿里巴巴集团2003年创建的子公司淘宝网作为案例研究对象,主要原因在于:第一,淘宝在较短时间内经历了从无人知晓到家喻户晓的过程,使得本研究的素材获取相对容易,能较为完整地展现其逐步构建合法性的过程;第二,淘宝经历了成功的创业阶段,其话语策略可以为其他企业带来启示;最后,淘宝作为依赖新媒体的网络交易平台,其广告话语及以此为基础的合法性构建过程具有情境典型性。

(二) 案例创业阶段界定及数据收集鉴于学术界对创业型企业的界定尚未形成统一定论,现有研究或根据成立年限将成立12年、8年或6年以内的企业界定为创业型企业,或是根据制度变革维度将首次上市之前的企业界定为创业型企业(贺小刚、沈瑜,2008)。本研究将二者相结合,将2003年(淘宝网成立)至2014年(阿里巴巴上市)这一阶段界定为淘宝网的创业时期,并依据其融资轮次及营业额增速将该过程分为三个阶段:(1)初创期(2003-2004年),企业完成B轮融资,迅速实现初步发展;(2)快速扩张期(2005-2006年),企业完成C轮融资,增速开始放缓;(3)稳定成长期(2007-2014年),企业增速缓慢降低并趋于平稳,完成上市。

根据上述阶段划分,本研究以淘宝网2003-2014年间网上点击量较高的代表性广告为主要分析语料,包括34个视频广告及4个图片广告。考虑到三个阶段跨越年度以及多模态广告的兴起程度,初创期选取了4个网页广告图片及2条视频广告,快速扩张期选择了6条视频广告,而长达8年的稳定成长期则选择了26条视频广告,除了2014年(5条)外,每年选取3条语料。特别指出的是,2014年的上市宣传片、马云演讲对淘宝网具有十分重要的宣传作用,因此视之为特殊的广告语料。我们依据阿里巴巴集团官网资料、主流媒体新闻报道等公开数据梳理出淘宝网的发展历程,从中摘取了关键网页图片语料,印证所选广告语料的代表性,并从优酷、哔哩哔哩、爱奇艺等大众视频网站上下载了视频语料的清晰版本。此外,我们通过网站、图书、报刊、企业年报等途径搜集到相关二手资料,作为划分淘宝网发展阶段、各阶段特点、竞争环境以及合法性获取状况的佐证。

(三) 多模态话语分析与数据编码本研究对语料的分析与编码不只基于文本内容,而且以多模态话语分析为基础,将文本、图像与声音作为话语的基本元素进行综合编码。我们首先对收集的视频广告进行文本转录、关键语音及关键图像提取,之后基于语言学中的系统功能语法与系统图像语法进行多模态话语分析。其中,文本分析将文本内容与Halliday(2004)系统功能语法中的三个元功能相结合:概念元功能从及物性角度进行分析;人际元功能通过语气、情态来分析,包括对主语及其限定词的分析;语篇元功能通过话语的主位推进模式和话语结构来分析(彭长桂、吕源,2014;Halliday,2004)。图像分析以Kress and van Leeuwen(2001)提出的系统图像语法为框架:再现功能解释了意义参与者与过程之间的关系;互动功能构成话语发出者和接受者之间的社会关系;构图功能主要指的是构图方式。音频分析主要关注两个特点:一是背景音乐的曲目数量与声音特点,包括节奏的快慢和音量的高低等基本要素;二是背景音乐的出现场景、频次和时长。关键概念话语框架策略的编码构念如表 1所示。3名研究人员独立完成编码分析,之后彼此校对,并通过讨论达成一致。

| 表 1 一级关键概念话语框架策略的界定、识别与编码 |

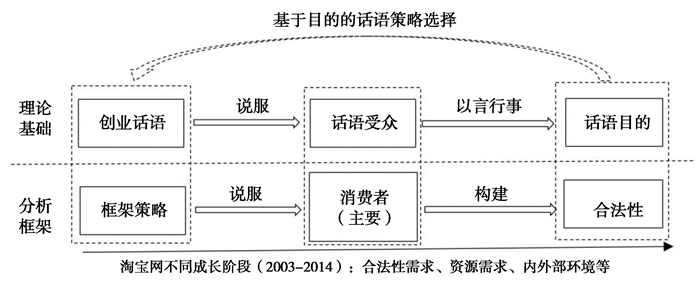

基于话语“以言行事”(Austin,1962)的功能,我们首先提炼出本研究的概念框架(见图 1),作为案例分析的基本思路与逻辑。如图 1的理论基础部分所示,话语都有相应的受众,通过“以言行事”说服受众,实现相应目的,因而具体话语策略的选择是以话语受众、尤其是话语目的为基础,具有目的性的创业话语更是如此。鉴于本文主要关注淘宝网创业阶段广告话语的框架策略,受众为直接面向的利益相关群体,通过说服利益相关者来构建合法性是最主要的话语目的,因此,不同成长阶段话语策略的选择是以实现核心利益相关者群体(如:消费者)以及企业合法性需求的匹配为目的,同时受到资源需求、内外部环境等因素的影响。基于此框架,本文聚焦四大话语框架策略选择(发挥、延伸、桥接与转变)和三类合法性需求(实用、道德与认知)的动态关联与匹配。须明确的是,本研究旨在提炼淘宝各阶段主导的话语框架策略,并使之与该阶段主导的合法性需求相匹配,并不排除该阶段同样存在其他话语策略及合法性类别。表 2综合列示了初创期、快速扩张期、稳定成长期三个阶段的主要合法性需求、主导话语框架策略及部分话语例证。

|

图 1 本研究案例分析框架 |

| 表 2 淘宝网各阶段的主要合法性需求及主导话语框架策略 |

2003年,淘宝网的交易方式与商业模式在当时的中国具有颠覆性,面临利益相关者对其商业价值及市场潜力的深度怀疑,同时遭遇对手易趣的强势阻击,亟需寻求利益相关者的初步认可,引导其接受全新的购物及商业模式。初创期的广告将主要受众定义在消费金字塔底端市场,准确传达“便宜”、“全面”、“方便”等信息以激发消费者兴趣、构建实用合法性。同时,基于消费者对新商业模式是否合规、是否诚信等方面的怀疑,道德合法性同样重要。因此,该阶段广告话语的主要受众为消费者群体,而实用与道德合法性构建是主要话语目标。

基于网页及视频广告的多模态话语分析表明,初创期的淘宝网主要采取发挥策略强调新颖的商业模式与理念,用以构建实用及道德合法性。一方面,突出商品而非平台本身。针对中国当时有限的购买力,突出价格低廉、免费注册交易以及永久免费(2003-1/2/3/4),以价格优势吸引商户与顾客。广告话语主推淘宝商品,以介绍、展示商品的方式不断强调和重复淘宝的主要功能,让观众认识和信任淘宝,并利用反复强化的语言向顾客植入价格低、商品齐全等优势,使之确信能从中受益。直观的发挥策略直接推动实用合法性的初步构建。另一方面,利用话语借助明星与知名电影的声誉资本美化产品及平台形象,以第三方的公信力深化发挥策略(2004-1/2),初步构建道德合法性。从结果来看,2004年9月22日的首次公开交易数据显示,淘宝网获得220万注册用户,浏览量突破5000万,当年8月份的总交易额为1.2亿元,9月份单日交易额突破700万元,佐证了话语策略对初创期的合法性构建初具成效。

虽然发挥策略促使淘宝网能够较快地与利益相关者达成利益共识,更快地融入商业环境,是初创期的适应性策略,但以此构建的合法性不够牢固,且过于依赖价格优势,而借力第三方的合法性则缺乏独立性,因此不能充分显示平台本身的优势。

(二) 快速扩张期合法性的话语构建初创期凸显的市场潜力与后发优势促使淘宝自2005年迅速进入快速扩张期,不仅成为市场中的重要竞争者,并有望赶超易趣、雅虎、沃尔玛等大型在位企业,而继续维持高速成长则迫切需要更广泛消费者的进一步认可。然而,诸多消费者在此阶段对淘宝网依然持观望态度,并且由于平台在快速成长中逐渐暴露出商品品质、管理制度等问题,淘宝网仍然面临对实用与道德合法性的迫切需求,急需继续强化已有用户对平台的认可,促使更多观望者做出使用及购买决策。

多模态话语分析表明,与初创期相比,淘宝网在快速扩张期的框架策略发生了显著变化。在广告风格上,继续通过发挥策略突出价格优势,以强化实用合法性,但弱化了便宜、廉价等信息,并针对有利于平台宣传的年轻受众,通过延伸策略将购买行为演变为实现想象力与自我风格的行为,以获取受众的共鸣。同时,在文本、图像及音频上全面迎合主体受众的偏好,逐渐形成契合平台特点的风格,尤其在图像剪切上,突出了演员的独特行为(2005-1/2;2006-1)以及年轻化商品(2006-2),而或怪诞(2006-1)或轻快(2005-1;2006-2)的背景音乐则突出淘宝模式别具一格、特立独行的特点,致力于吸引能够较快适应网购的年轻受众。在互动层面,选取了更加大众化的角色(如:父母、子女)作为客观评价来源,并通过延伸策略引导受众将正面评价视为平台优势,增强其对淘宝网及网购行为的认同。

不难判断,淘宝网在此阶段逐渐建立起竞争优势,注重从多方面夯实实用、道德合法性,并不再过于依赖第三方合法性。在话语框架策略方面,首先继续采用发挥策略,以直白的方式介绍平台优势,突出消费者的核心利益,通过“价格”、”品类”两个基本点强调实用合法性。其次利用延伸策略扩大到风格构建上,运用色彩鲜艳、频繁切换的镜头确立年轻鲜活的风格,通过行为持续强化实用合法性。而在道德合法性构建方面,为配合主要受众的身份,采用年轻场景对话的语式,选取大众演员,从而拉近受众与广告人物的距离,以普通大众的积极影响为评价基础,利用亲情、传统美德等获得更为广泛的社会认同。显然,相较初创期,此阶段的道德合法性是建立在淘宝自身的比较优势上,构建方式更加独立、稳定。从结果来看,淘宝网在注册用户、交易量、销售额等方面均实现飙升,2005、2006年的营业额分别高达80、169亿元,2006年日均访问量近900万,市场占有率上超越主要竞争对手。这些数据进一步说明淘宝网得到了利益相关者的认可,实用及道德合法性显著增强,佐证了广告话语策略的效果。

(三) 稳定成长期合法性的话语构建经过前期的积累,淘宝网自2007年进入稳定成长期。当时中国消费大环境的变化使得电商竞争更为激烈,以凡客、唯品会为首的B2C企业利用厂商供货渠道建立品质竞争点,使得消费者再度对淘宝的质量及诚信问题产生质疑,前期积累的道德合法性面临挑战。2008年淘宝商城成立,淘宝网从低价战略转向品质、品牌建设。但与最大竞争对手京东、苏宁不同,淘宝网不直接提供商品和服务,因而更加倚重消费者体验及其对平台的信赖。淘宝网在此阶段对道德合法性的需求增加,并期望通过回应高品质人群的需求构建认知合法性,以获取更深层次的认可。

多模态话语分析表明,在激烈的行业竞争中,淘宝广告话语逐渐走向了“互动性故事”——强调受众参与,调动其情感,综合运用延伸、桥接与转换策略巩固道德合法性、寻求认知合法性。首先,广告话语通过对比构建与受众的“共情”。例如:2009-1以用两种语言(英语、中文方言)、两种武器(冷兵器、皮鞋)、两方军队(外国、中国)构成敌我双方,引导中国受众与淘宝“共情”;而马云在阿里巴巴上市时的发展历程演说(2014-4),凸显创业企业的不受人信赖、被强者排挤的弱势位置,既强调成就获取的不易,又能博取观众的同情,旨在引导更多利益相关者与企业“共情”。其次,广告话语注重与生活的关联性,强调顾客等利益相关者的中心地位,再度强化大众的“共情”与参与感。例如:2014-1直接用第二人称“你”,突出以消费者的影响为中心;2013-1/2均选取了大众化商品将抽象事件形象化,代表淘宝对生活点滴的记录与影响;2014-2在生活场景下以“寻找噪音来源”设置悬念,引发观众的兴趣。最后,话语内容更具体、真实,文本和图像紧密结合,运用演员自述及细节,塑造出了“圆形”的人物,激发受众心理认知上的认同。并且,与前两个阶段相比,该时期的广告角色标签更鲜明,促使受众在潜意识中实现更明确的角色代入,深化认知。

通过更具互动情感的广告话语,该阶段的淘宝淡化基于“价格”、“品类”优势的实用合法性构建,注重维护并巩固道德合法性,通过延伸与桥接策略将平台成长、电商模式与文化保护、乡村发展、国家建设等社会主旋律相结合,让淘宝更加符合新时期的道德规范和社会期望。具体而言,一方面通过话语将企业战略升华到文化自信的层面。例如:2009-1将淘宝定义为新时期商战的武器,将淘宝视为民族骄傲;2010-1突出“淘宝特色中国”项目,以淘宝的名义保存、宣传地方文化。另一方面,通过广告话语给社会大众宣示淘宝网的正能量影响。例如:2014-2介绍了农村淘宝在搭建物流网、吸引人才、促进农村建设等振兴乡村发展方面的重要作用;2007-1通过真人讲述强调淘宝对生活便捷、经济发展、以及大众致富的影响。显然,稳定成长期的道德合法性有了更为显著的变化:淘宝超越商业与企业本身,通过“社会参与”将自身定义为文化保护者、经济推动者,契合社会主义价值观,同时展示符合主旋律的商业文化(2010-1;2016-2),改变大众评判标准。

更重要的是,此阶段的淘宝网注重认知合法性构建,将淘宝网购行为界定为时尚优雅的生活态度与生活方式,以转变框架策略赋予平台新的内涵,尝试形成话语策略与合法性构建的良性循环。例如:2013-1借用淘宝成立十周年的节点,以平台的重要售卖记录反映过去十年生活的点滴变化,弱化其商业性,强调淘宝网是与利益相关者融为一体,是记录并改变生活的新型社交平台;2014-1中“淘宝成为我生活的一部分”、“我不能想象没有淘宝的生活”等表达,突出淘宝对大众生活的重要融入。这些表明,淘宝网开始塑造并引领网络时代的独特生活方式,通过“社会参与”构成现代生活态度的表达,以此形成独立、前沿的认知合法性。尽管淘宝本身从广告话语内容上慢慢淡出,但实际上暗示其所展现的新型生活方式已无形地融入大众生活。稳定成长期的淘宝网在销售额上继续保持平稳增长,淘宝商城、尤其是天猫商城的成立逐步改变了淘宝廉价低质的负面形象,影响力横跨城乡与年龄阶层(周应恒、刘常瑜,2018),而2009年推出的双十一购物节成为全民节日且当日营业额屡创新高,2014年阿里巴巴集团的成功上市,标志着淘宝网成长为中国甚至国际电商的领跑者,也说明淘宝顺利完成了创业阶段的合法性构建,佐证了话语策略的重要作用。

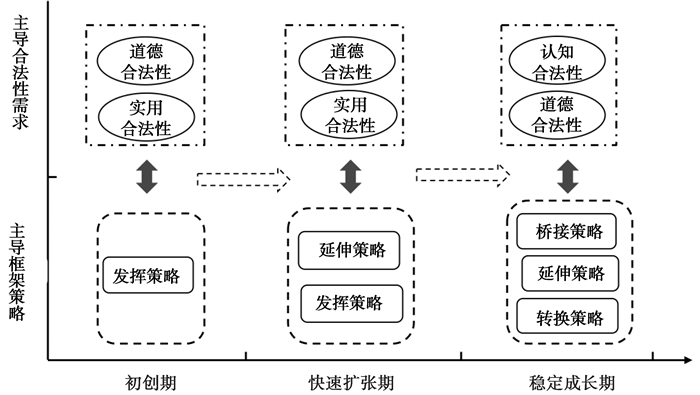

五、讨论与结论本研究对淘宝网创业期(2003-2014年)的代表性广告进行了多模态话语分析,发现淘宝网基于不同成长阶段中主要利益相关群体及自身需求的差异,选择了相应的话语框架策略,以推动主导合法性的话语构建。图 2展示了三个阶段中主导话语框架策略与主导合法性之间的匹配。初创期的淘宝网为了快速获得市场,通过说服消费者群体进行购物尝试,构建初步的实用与道德合法性,因此,该阶段主要采用发挥策略,不断强调淘宝商品给消费者带来的“价格”利益,以构建实用合法性,并借力第三方声誉获取道德合法性。在快速扩张期,淘宝网亟需凸显平台优势,抢占市场,因此继续利用发挥策略强调商品及平台的优势,并利用延伸策略将购物与平台风格相联系,一方面通过“低价”、“品类”强调顾客利益,增强实用合法性,另一方面通过将消费者群体的正面评价扩展为普遍评价,以此强调其社会价值,增强道德合法性。稳定成长期的淘宝网面临前期运营中产品质量、商家诚信等遗留问题,需要升级品牌以改变负面形象,需要在巩固道德合法性同时构建认知合法性。因此,稳定成长阶段的广告话语改变了对发挥策略的依赖,综合运用延伸、桥接、转变框架策略来提升平台、企业、品牌形象,一方面通过迎合文化传统、社会规范、政策偏好等来增强道德合法性,另一方面改变淘宝平台及产品定位来构建认知合法性。

|

图 2 创业型企业不同阶段主导合法性需求与框架策略的匹配 |

本研究针对创业期淘宝网的纵向案例分析在探索、阐释话语与创业合法性关系上具有较强的理论意义,而将语言学分析技术运用到创业研究中,既继承了运用系统功能语法分析组织话语的开创性思路(彭长桂、吕源,2014),又通过结合系统图像语法、引入多模态话语分析拓宽并延伸了该思路,对于后续组织话语、尤其是创业话语的跨学科研究具有重要启示。

首先,将合法性话语构建的观点拓展到创业情境,呈现了创业合法性的话语构建过程,并基于话语“以言行事”功能提出了案例分析框架,明晰了话语框架策略对创业型企业合法性构建的影响及作用机制,并阐述了主要话语受众的关键作用。在合法性的话语构建过程中,创业型企业话语框架策略的选择是以企业不同阶段的发展特点、主要受众、尤其是主导目标合法性为基础,而不同的框架策略通过对话语文本、图像及声音的操控实现构建相应合法性目的。因此,与成熟企业的合法性话语构建相比,创业型企业的合法性话语构建过程更具有动态性,对作为中介桥梁的目标利益相关者受众更加倚重,话语策略也更为凸显受众喜好的影响。

其次,本研究通过分析成功创业型企业不同阶段的多模态话语材料,推进了对话语与组织合法性动态关系的认识。相较以往的研究聚焦对语言文本的分析,本文凸显了图像与声音等非语言要素的重要性,论证了形象化、感官化的元素不仅能以丰富多变的形式配合语言文本更好地“表意”、“行事”(Austin, 1962),而且能够通过直接的表现形式、强烈的感官冲击展现并强化文本无法表达的组织话语优势。由于组织合法性的话语构建实际上是一个双向甚至多向的互动过程,企业精心构思的话语文案必须引导、促使利益相关者受众在认知上形成认同、在行为上做出回应,合法性的构建与影响回路方能真正形成,在这一点上,多模态话语的优势尤为显著。

再次,案例分析虽然侧重于话语框架策略对组织合法性的构建性影响,但三个阶段话语策略的演进分析侧面阐释了创业合法性对话语策略的反馈作用,即话语策略的改变是以先前合法性的构建与累积为基础。换而言之,从长期动态视角来看,话语策略与合法性构建存在协同演进关系(Durham, 1991; Lewin et al., 1999),这在稳定成长期尤为明显。初创期的淘宝网迫切需要获得最基本的合法性以谋取生存,因此通过发挥策略不断强调便宜、免费等特点来获取实用合法性,而道德合法性的获取则主要依靠借用明星或电影的合法性。与此对照,稳定成长阶段的淘宝广告话语整体风格日渐丰富,文本的语法复杂度与变化度提升,话语的独立性与多样性增加,尝试运用多种话语框架策略实现对更高层次合法性的诉求,这在很大程度上是以平台积累的实用与道德合法性为基础,体现了创业合法性对话语策略的协同影响。

最后,本研究的发现也进一步增强了对创业合法性周期变化特征及动态构建战略的认识。创业型企业在不同阶段运用差异化的话语策略推动不同类别合法性的构建,这正是对组织合法性动态周期观点的呼应(Zimmerman and Zeitz, 2002; Fisher et al., 2016)与拓展。企业在不同阶段特点各异,面临着差异化的挑战与问题,同时也具有不同的资源诉求与利益相关者互动需求(Adizes, 1979)。对于在互联网浪潮中以技术及商业模式创新为基础的创业型企业而言,这种阶段性特征更加显著。从创新构思、商用实践、初步成长到稳定成熟,以淘宝为代表的创业型企业不仅必须应对快速成长、迭代带来的内部问题,而且必须适应、回应甚至改变外部环境的迅速转换与利益相关者群体的期望升级。这类企业一方面迫切需要获取组织合法性以推动成长过程中的身份认同与资源获取,另一方面却必须面对创业合法性门槛不断变化带来的挑战。在这样复杂多变且急迫的情况下,新创企业不得不根据内外部环境反复调整合法化战略,而成本较低、传播迅速的话语不仅能够基于“以言表意”、“以言行事”(Austin, 1962)的基本功能帮助具有诸多局限和劣势的创业企业获取初步合法性,并且基于语言及非语言因素灵活多变的特点,可以较好地适应创业型企业不同阶段的合法性诉求。

本研究的相关结论可以为企业管理者、尤其是创业者提供一些启示。在网络时代,话语的低成本、便捷传播特点使之成为组织迅速、高效获取合法性的重要手段。创业型企业迫切需要在资源高度约束的现实中获取与其成长相匹配的合法性。因此,对创业型企业而言,广告话语及其他可以通过网络迅速传播的多媒体话语无疑是经济有效的选择,妥善利用则能成为企业外部沟通的关键途径。多媒体话语的复杂性与多样性促使话语使用者面临各种各样的选择,而不同的话语内容、结构、风格势必影响信息传递与涵义表达,进而影响以言表意、以言行事的效果。因此,创业者与管理者应根据实际情况重视话语策略的优化,从而更好地获取合法性、组织声誉等话语红利。

作为一项探索性研究,本研究不免存在一些局限性。首先,在话语材料的选择上,我们尽量考虑了语料的代表性与典型性,但与案例企业繁多的广告话语材料相比,本研究所分析的语料仍然十分有限,同时由于资源局限未能获得一手访谈数据的印证,因而研究发现可能存在一定的普适性问题。如能利用多模态语料库对大样本语料进行系统标记,通过量化研究印证话语策略与组织合法性之间的互动关系,研究结论的普适性将大为增强。其次,尽管本研究对不同成长阶段的话语策略与不同类别合法性构建有所侧重,话语策略与合法性的动态匹配并不存在完全清晰的类别与阶段划分,本文为了提高研究的可行性,在一定程度上简化了这一动态过程,以凸显组织在不同阶段的侧重点。最后,创业合法性的构建以及话语策略的选择都涉及错综复杂的内外部因素,本研究尽管涉及了简要的环境分析,但未将这些因素纳入到探索过程中,而探索环境因素对组织合法性话语构建过程的影响作用无疑是一个值得后续研究深入探讨的重要课题。

| [] |

贺小刚、沈瑜, 2008, “创业型企业的成长:基于企业家团队资本的实证研究”, 《管理世界》, 第 1 期, 第 82-95 页。 |

| [] |

吕源、彭长桂, 2012, “话语分析:开拓管理研究新视野”, 《管理世界》, 第 10 期, 第 157-171 页。 |

| [] |

彭长桂、吕源, 2014, “组织正当性的话语构建:谷歌和苹果框架策略的案例分析”, 《管理世界》, 第 2 期, 第 152-169 页。 |

| [] |

彭长桂、吕源, 2016, “制度如何选择:谷歌与苹果案例的话语分析”, 《管理世界》, 第 2 期, 第 149-169 页。 |

| [] |

王扬眉、叶仕峰, 2018, “家族性资源战略传承:从适应性到选择性组合创业——一个纵向案例研究”, 《南方经济》, 第 10 期, 第 49-68 页。 |

| [] |

张慧玉、杨俊, 2016, “组织话语研究述评及展望”, 《外国经济与管理, 第38卷》, 第 7 期, 第 57-75 页。 |

| [] |

周应恒、刘常瑜, 2018, “'淘宝村'农户电商创业集聚现象的成因探究——基于沙集镇和颜集镇的调研”, 《南方经济》, 第 1 期, 第 62-84 页。 |

| [] |

朱晓红、陈寒松、张腾, 2019, “知识经济背景下平台型企业构建过程中的迭代创新模式——基于动态能力视角的双案例研究”, 《管理世界》, 第 3 期, 第 142-156 页。 |

| [] |

Adizes I., 1979, "Organizational Passages:Diagnosing and Treating Lifecycle Problems of Organizations". Organizational Dynamics, 8(1), 3–25.

DOI:10.1016/0090-2616(79)90001-9 |

| [] |

Alvesson M., Kärreman D., 2000, "Taking the Linguistic Turn in Organizational Research:Challenges, Responses, Consequences". The Journal of Applied Behavioral Science, 36(2), 136–158.

DOI:10.1177/0021886300362002 |

| [] |

Austin, J., 1962, How to Do Things with Words, Oxford University Press.

|

| [] |

Battilana J., Leca B., Boxenbaum E., 2009, "How Actors Change Institutions:Towards a Theory of Institutional Entrepreneurship". The Academy of Management Annals, 3(1), 65–107.

DOI:10.5465/19416520903053598 |

| [] |

Benford R. D., Snow D. A., 2002, "Framing Processes and Social Movements:An Overview and Assessment". Annual Review of Sociology, 26, 611–639.

|

| [] |

Durham, W. H, 1991, Coevolution: Genes, Culture, and Human Diversity, Stanford University Press.

|

| [] |

Eisenhardt K. M., 1989, "Building Theories from Case Study Research". Academy of Management Review, 14(4), 532–550.

DOI:10.5465/amr.1989.4308385 |

| [] |

Fisher G., Kotha S., Lahiri A., 2016, "Changing with the Times:An Integrated View of Identity, Legitimacy and New Venture Lifecycles". Academy of Management Review, 41(3), 383–409.

DOI:10.5465/amr.2013.0496 |

| [] |

Garud R., Schildt H. A., Lant T. K., 2014, "Entrepreneurial Storytelling, Future Expectations, and the Paradox of Legitimacy". Organization Science, 25, 1479–1492.

DOI:10.1287/orsc.2014.0915 |

| [] |

Halliday, M. A. K., 2004, An Introduction to Functional Grammar (3rd edition), London: Hodder Arnold.

|

| [] |

Hardy C., Maguire S., 2010, "Discourse, Field-configuring Events, and Change in Organizations and Institutional Fields:Narratives of DDT and the Stockholm Convention". Academy of Management Journal, 53(6), 1365–1392.

DOI:10.5465/amj.2010.57318384 |

| [] |

Jones C., Maoret M., Massa F. G., Svejenova S., 2012, "Rebels with a Cause:Formation, Contestation, and Expansion of the Denovo Category 'Modern Architecture' 1870-1975". Organization Science, 23(6), 1523–1545.

DOI:10.1287/orsc.1110.0701 |

| [] |

Kress, G. R.and Van Leeuwen, T., 1996, Reading Images: The Grammar of Visual Design. Psychology Press.

|

| [] |

Lewin A. Y., Long C. P., Carroll T. N., 1999, "The Co-evolution of New Organizational forms". Organization Science, 10(5), 535–550.

DOI:10.1287/orsc.10.5.535 |

| [] |

Martens M. L., Jennings J. E., Jennings P. D, 2007, "Do the Stories They Tell Get Them the Money They Need? The Role of Entrepreneurial Narratives in Resource Acquisition". Academy of Management Journal, 50, 1107–1132.

DOI:10.5465/amj.2007.27169488 |

| [] |

Phillips N., Lawrence T., Hardy C., 2004, "Discourse and Institutions". Academy of Management Review, 29(4), 1–18.

|

| [] |

Phillips N., Tracey P., Karra N., 2013, "Building Entrepreneurial Tie Portfolios Through Strategic Homophily:The role of Narrative Identity Work in Venture Creation and Early growth". Journal of Business Venturing, 28(1), 134–150.

DOI:10.1016/j.jbusvent.2011.12.002 |

| [] |

Roy S., Royston G., 2005, "Rhetorical Strategies of Legitimacy". Administrative Science Quarterly, 50(1), 35–67.

DOI:10.2189/asqu.2005.50.1.35 |

| [] |

Scott W. R., 1995, "Institutions and Organizations". Cinema Journal, 24(8), 469–470.

|

| [] |

Suchman M. C., 1995, "Managing Strategic and Institutional Approaches". Academy of Management Review, 20(3), 571–610.

DOI:10.5465/amr.1995.9508080331 |

| [] |

Suddaby R., Greenwood R., 2005, "Rhetorical Strategies of Legitimacy". Administrative Science Quarterly, 50(1), 35–67.

DOI:10.2189/asqu.2005.50.1.35 |

| [] |

Wright AL, Zammuto RF, 2013, "Creating Opportunities for Institutional Entrepreneurship:The Colonel and the Cup in English County Cricket". Journal of Business Venturing, 28(1), 51–68.

DOI:10.1016/j.jbusvent.2011.11.005 |

| [] |

Yaora E., 2014, "Struggles Over Legitimacy in the Eurozonc Crisis:Disaursine Legitimation Strategies and Their Idleological Underpinings". Discourse and Society, 25(4), 500–518.

DOI:10.1177/0957926514536962 |

| [] |

Yin, R. K., 2017, Case Study Research and Applications: Design and Methods, Sage Publications.

|

| [] |

Zimmerman M. A., Zeitz G. J., 2002, "Beyond Survival:Achieving New Venture Growth by Building Legitimacy". Academy of Management Review, 27(3), 414–431.

DOI:10.5465/amr.2002.7389921 |